#琉球そば

Explore tagged Tumblr posts

Text

日清のどん兵衛 琉球そばという名の、琉球そば風うどんと、おにぎり。

Ryukyu soba noodles of NISSIN Dombei and Rice ball.

25 notes

·

View notes

Quote

広島・長崎への原爆投下やその後に続く冷戦を描いた米ネットフリックスのドキュメンタリー「ターニング・ポイント 核兵器と冷戦」が公開されている。米国人スタッフらが広島を訪れて被爆者を直接取材し、米国などではほとんど知られていない「キノコ雲の下の被害」を生の声で伝える意欲作だ。(南部さやか) 日本人スタッフが訴え 米国人スタッフが中心の制作チームには、唯一の日本人プロデューサーとして米カリフォルニア州立大助教授の大矢英代さん(37)が参加。大矢さんは琉球朝日放送の記者を経て、2018年に渡米して調査報道を学んだ。その時の指導教官の薦めでチームに加わることになり、22年6月から撮影が始まった。 被爆者の「生の声」伝える米発ドキュメンタリー、ネトフリで2週連続トップ10入り 制作チームが作品で伝えたかったのは、核兵器の恐ろしさだ。大矢さんは「学者らが語るより、被爆者の声を伝えることの方が何倍も大事」と訴えた。メンバーも納得し、その年の広島原爆忌(8月6日)に合わせて広島に赴き、被爆者の話を聞くことになった。 米国人スタッフも大矢さんも広島で被爆証言を聞くのは初めて。当時77~96歳の被爆者6人は「目を開けると何もかも崩れていた」「遺体は収集できるわけがない。骨と炭になった」などと当時の惨状を訴えた。 米国では、原爆投下で戦争が終わったと正当化する考えが根強い。「キノコ雲の上から見てきた人たちに、雲の下の地獄絵を見せることがミッションだった」。10日間かけてじっくりと話を聞いた。大矢さんは「(投下した先に)生身の人間がいたと制作者自身が感じたのは、すごく大切なことだったと思う」と語る。 制作への思いを語る大矢さん。核兵器の恐ろしさをどう伝えるかに意を注いだ(横浜市戸塚区で)=田中秀敏撮影 町の当時の映像も 原爆が人類に初めて使われた1945年8月6日は、まさに「ターニング・ポイント」だ。原爆投下の場面。もともとの映像には米研究者が「広島の空にエノラ・ゲイがやってきて……」と解説する音声が入っていたが、「その瞬間を視聴者にしっかり見せたい」と解説音声をあえて外した。熱線で皮膚が垂れ下がった人や一瞬で壊滅した町を収めた当時の映像も入れることにした。 制作中だった昨年7月、原爆開発を主導した物理学者を描く映画「オッペンハイマー」が米国で公開された。映画には原爆の被害を伝える場面がなく、犠牲者の存在を伝える重要性を強く感じたという。 核兵器と冷戦が世界に与えた影響やロシアのウクライナ侵略までの歴史を全9話(計10時間)でたどる作品は、被爆者の訴えで締めくくられる。核兵器の被害を二度と起こしてはならない――。今年3月に配信が開始されると、全世界での視聴回数は2週連続でトップ10入りした。 大矢さんは「日本は唯一の被爆国として、世界の核廃絶の先頭に立たないといけない。でも、それができているか。戦争��歴史から学び、考えるきっかけになれば」と話す。

被爆者の「生の声」伝える米発ドキュメンタリー、ネトフリで2週連続トップ10入り | ヨミドクター(読売新聞)

40 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】明治三十六年(1903)3月1日:第五回内国博覧会開催(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

1903(明治36)年に大阪で開催された博覧会である(略)日清戦争(1894-95年)の勝利により各企業が活発に市場を拡大していたこと、鉄道網がほぼ日本全国にわたったことなどがあり、博覧会への期待は大きく、敷地は前回の二倍余、会期も最長の153日間で、最後にして最大の内国勧業博覧会となった。会場には、農業館、林業館、水産館、工業館、機械館、教育館、美術館、通運館、動物館のほか、台湾館、参考館が建設された(略)参考館は、それまで認められていなかった諸外国の製品を陳列しており、イギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、ロシアなど十数か国が出品した。その中で新しい時代を強く印象付けたのはアメリカ製の8台の自動車であった。内国博覧会といえども、念願の万国博覧会に近づいていると言えよう。初めての夜間開場が行われ、会場にはイルミネーションが取り付けられた。大噴水も5色の照明でライトアップされ、エレベーターつきの大林高塔も人気を呼んだ。これらは、日本にも本格的な電力時代が到来したことを示している。また、茶臼山の池のほとりに設けられた飛艇戯(ウォーターシュート)、メリーゴーラウンド、パノラマ世界一周館、不思議館(電灯や火薬を用いた幻想的な舞踏、無線電信、X線、活動写真などを見せた)、大曲馬など、娯楽施設が人気を呼んだ。堺の水族館は二階建ての本建築で、閉会後は堺水族館として市民に親しまれた。各館は夜間は閉館していたにもかかわらず、多くの入場者はこれらのイルミネーションや余興目当てで来場し、入場者は内国勧業博覧会始まって以来の数を記録した(国立国会図書館)。

(写真)人類館に「展示」されたという人々(個人蔵)。前列中央の人物がホテネ=伏根安太郎と思われる。画像は、東京都写真美術館HPより。

人類館 場外余興の一なり左の趣意書を読めば内容も分かる。第五回勧業博覧会の余興として各国異種の人類を招聘聚集して其の生息の階級、程度、人情、風俗等各国固有の状躰を示すは、人類生息に付き学術上、商業上、工業上の参考に於いて最も有要なるものにして博覧会に欠く可からざる設備なる可し然して文明各国の博覧会を観察するに人類館の設備あらざるはなし之れ至当の事と信ず然るに今回の博覧会は万国大博覧会準備会とも称すべき我国未曾有の博覧会なるにも拘らず公私共に人類館の設備を欠くは我輩らの甚だ遺憾とする所なり爰(ここ)に於いて有志の者相謀り内地に最近の異種人即ち北海道アイヌ、台湾の生蕃、琉球、朝鮮、支那、印度、爪哇(ジャワ)等の七種の土人を傭聘し其の最も固有なる生息の階級、程度、人情、風俗等を示すことを目的とし各国の異なる住居所の摸形、装束、器具、動作、遊芸、人類等を観覧せしむる所以なり(不染)。「博覧会の余興」大阪毎日新聞1903.02.22

9 notes

·

View notes

Photo

Legends and myths about trees

Utaki worship in Ryukyu Shinto - Forest where the gods descend in Ryukyu Shinto

Ryukyu Shinto is a polytheistic religion that has been practised mainly in ancient Ryukyu and the Ryukyu Kingdom (Ref). It lacks written scriptures, specific doctrines or founders, and is an animistic and ancestral religion of mythology and nature worship.

Utaki are places where the mythical deities of the Ryukyu Islands exist or visit, and where ancestral deities are worshipped. It is a central facility in local rituals and still attracts many worshippers as a sanctuary that protects the area.

In Ryukyu Shinto, it is women who serve the gods. Since ancient times, women were considered to have stronger spiritual powers than men in the Ryukyus, and the noro, who served the gods, and the yuta, who were shamans, were also women. So, it was completely off-limits to the public, especially men, during the Kingdom period, and even the king had to change into women's clothing to enter the sanctuary. Even today, most of them only allow men to enter up to a certain area.

Many Utaki are forest spaces, springs or rivers, and sometimes the island itself. Some Utaki have a stone monument called Ibe or Ibi stone in the centre of the space, but this is originally a sign to which the deity descends and is not a sacred body in the strict sense of the word (although in many places it is treated as a sacred body).

Among others, the Sefa Utaki, the highest sacred site, is believed to be a Utaki from the 15th-16th century, during the reign of King Shō Shin, the second Shō dynasty of the Ryukyu Kingdom. “Sefa” means "highest" and "Sefa Utaki" means "highest Utaki", which is a common name. The official name of the deity is "Kimigataki, Syugataki-no-Ibi (meaning sanctuary where the lord descends)".

Later, following the invasion of Satsuma (now Kyushu, Japan), the original beliefs and ancient colours of the theocracy were gradually weakened and dismantled by reforms that promoted modernisation.

木にまつわる伝説・神話

御嶽(うたき) 〜 琉球神道における神が降臨する森

琉球神道は、古琉球および琉球王国(参照)を中心に信仰されてきた多神教宗教である。固有の教典や具体的教義、開祖を欠いており、神話、自然崇拝のアニミズム的かつ祖霊崇拝的な宗教である。

御嶽(うたき) は琉球神話の神が存在、あるいは来訪する場所であり、また祖先神を祀る場でもある。地域の祭祀においては中心となる施設であり、地域を守護する聖域として現在も多くの信仰を集めている。

古来、琉球では女性の方が男性よりも霊力が強いと考えられており、神に仕えるノロやシャーマンであるユタも女性であった。そのため、王国時代は完全に一般人、特に男性の立ち入りは厳禁とされ、王であっても女性の衣装に変えて入域しなければならないほどの聖域だったと云われている。現在でもその多くが一定区域までしか男性の進入を認めていない。

御嶽(うたき) の多くは森の空間や泉や川などで、島そのものであることもある。御嶽(うたき) によっては空間の中心にイベあるいはイビ石という石碑があるが、これは本来は神が降臨する標識であり、厳密な意味でのご神体ではない (ご神体として扱われているところも多い)。

中でも、最高の聖地である斎場御嶽 (せーふぁーうたき) は、15世紀-16世紀の琉球王国・尚真王時代の御嶽であるとされる。「せーふぁ」は「最高位」を意味し、「斎場御嶽」は「最高の御嶽」ほどの意味となり、これは通称である。正式な���名は「君ガ嶽、主ガ嶽ノイビ (最高の神が降臨する聖域の意)」という。

その後、薩摩 (現在の九州) の侵入を受けて以後、近代化を進める改革によって、神権政治の本来の信念と古来の色彩は、次第に弱まり、解体されていった。

#trees#tree legend#tree myth#utaki#sefa utaki#ryukyu shinto#mythology#legend#ryukyu kingdom#okinawa#gods descend forest#nature#tradition#art#sharmans#spiritual powers

157 notes

·

View notes

Text

春までもう少し2

季節の変わり目、かな😅 この間のはレモンとビワでしたが、今度は桃の結実😁 少し早いですが10個以上ついてて小さめです。もう少し気温上がってからなら安心できますが、たまに15℃以下まで落ちることもあるので様子を見てるところですね😅 そして仏間横の石のエリア、以前にゴクラクチョウカがあったところに株分けした、白のガザニア達がどんどん力をつけてきました😎 葉っぱの色が濃くなって起き上がってきてます😁 駐車場と芝のエリアとの境に作ったつるバラ、ミニバラ、ジャスミンの緑の壁。新しい葉っぱがどんどん来ました😅 サポートで打ち込んであるパイプが見えなくなればOKかな😅 今年の夏頃にはできあがるかもしれませんね😊 嫌いな方々には申し訳ない🙇 ヤモリ君もボチボチ昼間から出てくるようになりました😅 玄関前のシーサーを載せてある琉球石灰岩の横をがんばって登ってます。擬態しているようにも見えるし、元々こういう色…

View On WordPress

26 notes

·

View notes

Text

よしもとかよ 「日々是好日」。vol.143 ( 2024/9/25 + 10/2 )

2024 25th september + 2nd october

M1 le cours (Austine)

M2 cours du soir (映画「ぼくの伯父さんの授業」より) M3 East & West (金延幸子)

M4 Sacre Charlemagne (France Gall) M5 ZAMAMI (琉球アンダーグラウンド) M6 親子バシャバシャ (UA) M7 return (おおたか静流) M8 O-nul Haru (Lee-tzsche)

[好日の素…外国語を学ぶこと。] 日本語もおぼつかないのに 外国語かいな…と ひとりツッコミしつつも、 ここしばら�� たのしく取り組んでいるのです、外国語学習! 目下はフランス語にトライしています。 学生時代から 英語をはじめとして いくつかの外国語にチャレンジしたり 翻訳の勉強をしたりしてきたのですが、 早々に、あるいは あともう少し、というところで 挫折してしまい… 以来、なんとなく敬遠してしまっていたのです。 それでも再び やってみよう、という気になったのは ある意味時代のおかげ、かもしれません。 気軽にゲーム感覚で 外国語をたのしく学べる機会や ネイティヴの人たちの話を聞くチャンスが 動画配信などによって増えたから! 番組の中でもお届けしている音源が 輸入盤だったりすると アーティストのことや歌詞が さっぱりわからなかったりもしていたけど、 ちょっと単語の意味が わかるようになっただけでも 世界観を垣間見られて、うれしいもの。 単純に言葉を使えるようになる、というより 言葉を使う人々の暮らしぶりや思いに 触れられることがたのしくて、 男性名詞と女性名詞の壁に 苦戦しつつも(笑、 ひとまず1か月ほど続いています。

* * * * * * * * * * *

[日々是食べたい!… ゴーヤーの味噌佃煮]

父がいたころは グリーンカーテンにしていたので ありすぎて困る、なんてこともあった ゴーヤーですが、 父亡き今では 買うかいただくかしないと 口に入らないものになりました。 とはいえ、 ゴーヤーチャンプルーやサラダは もう何度もつくったので、 プロフェッショナルな方の お知恵を拝借して そろそろ何か違うものを…と レシピ検索していた際に出会ったのが このゴーヤーの味噌佃煮でした。 材料を見てすぐ 「これはおいしいだろうな!」と 思い、つくってみたところ …大好きな味! 目下は食べ切ってしまって ちょっと淋しいくらいです…笑。 レシピに書かれている 砂糖をはちみつに置き換えたり、 ゴーヤーの苦味をマイルドにするのに 鰹節を加えてみたり、 アレンジもたのしい! お味噌の味も、各家庭で ちょっとずつ違ったりもしますから、 じぶん好みの味にしていく過程も おもしろいですね。 かくしてできた味噌佃煮、 白いごはんにまた、合うんです! まさに新米の季節、 もしも夏の名残りのように ゴーヤーがまだお手元にあるならば ぜひチャレンジしていただきたい! つくってすぐも もちろんおいしいんですが、 2日ほど経ったものもまた お味噌の味がゴーヤーにしみて いい塩梅なんです…! きびしい残暑で すっかりくたびれたこころと身体に しみじみとおいしい一品です。

5 notes

·

View notes

Quote

地面に落ちた“迷子”のように見えてもほとんどの場合、保護する必要のない元気なヒナだ。親鳥は、餌を探すために一時的に姿が見えなくても必ず戻ってくるが、人が近くにいるとかえってヒナに近寄れなくなってしまう。 沖縄野鳥の会の山城正邦会長は「親鳥はどこかで見ていることがほとんどで、ヒナを探すのを諦めない。保護したいというのは人間的な考えで、親鳥からすれば誘拐にあたる」と指摘する。そして「巣があれば戻してあげるのが先決だが、基本は見守るのが第一。もし危険が迫っているなら安全な場所に移すことを考えて」と助言する。

ヒナが落ちてきた!→ 「置いておくしかない…」悩んだ末にとった行動、SNSで称賛の声 - 琉球新報デジタル

5 notes

·

View notes

Text

32軍の長(ちょう)参謀長による「沖縄方言を話す者はスパイとみなす」などの指示が根底にあるようにも思えます。 その根底には、沖縄県に陸軍の歩兵連隊が配置されなかった理由に見られる、沖縄への差別意識があるように思えます。 日本陸軍の歩兵連隊は、郷土連隊とも言われるように一県一連隊を原則としていて、兵役の大多数は地元の連隊への入営でした。 例外として、北海道や東京など複数の連隊が設置される場合もあれば、岩手・埼玉・神奈川と沖縄は、最後まで歩兵連隊が設置されませんでした。 岩手・埼玉・神奈川は、騎兵連隊があったり東京という部隊密集地(6個連隊)に隣接していることによりますが、沖縄はそのいずれでもありません。 これは明治12年の琉球処分に伴う経緯から、「沖縄出身兵を一箇所に集めることを避けた」ことに由来しています。つまり「反乱を恐れる」意図です。 ですから、沖縄県の出身兵は九州各地の連隊に分散入営させられました。 琉球処分から70年近くを経ても、組織としての陸軍はこの差別の象徴を改めることもなく、沖縄戦に至りました。 ですから、沖縄戦を担当した陸軍部隊の将兵は、大部分が県外出身者です(間際の現地召集を除く)。 沖縄県民の悲劇を観るとき、認識しておく必要があるように思えます。

4 notes

·

View notes

Text

シーサー

シーサーは、沖縄の伝統的な守り神として知られる伝説の生き物の像です。一般的に、獅子(しし)のような姿をしていることから、「沖縄の獅子」とも呼ばれています。 シーサーは、主に家の屋根や門の上に置かれ、家や家族を守ると信じられています。その歴史は古く、琉球王国(現在の沖縄県)が栄えた時代から、魔除けや厄除けの役割を担ってきました。 シーサーは、沖縄の文化や伝統のシンボルの一つとして知られ、現在でも沖縄の家庭や観光地などでよく見られます。また、シーサーは工芸品や美術品としても人気があり、沖縄の文化を象徴するアイコニックな存在となっています。

手抜きイラスト集

2 notes

·

View notes

Text

GACHIMAF 「STOP GENOCIDE」

1. パレスチナに関心を持ったきっかけ

DAMというパレスチナのhiphop crewが居て、彼ら��映画『自由と壁とヒップホップ』でパレスチナを知っていた。今回の虐殺は、現在進行形でイスラエル入植者によるジェノサイドが続いている。この目で確めたわけではないですが、有識者やジャーナリスト、SNS、海外ニュースサイトや本で調べていくと、アメリカとイスラエルの癒着や軍需産業の利得、世界秩序の変化と混乱を感じて、その犠牲が無抵抗、非武装の民間人である事に強い憤りと焦りを感じました。

There was a Palestinian hiphop crew called DAM, and I knew Palestine from their film "SLINGSHOT HIP HOP". This massacre is an ongoing genocide by Israeli settlers. I did not confirm it with my own eyes, but as I researched through experts, journalists, social networking sites, foreign news sites, and books, I felt the collusion between the U.S. and Israel, the profit of the military industry, and the change and confusion of the world order, and I felt strong anger and impatience that the victims were unarmed and unresisting civilians.

2. 「STOP GENOCIDE」の説明、制作エピソード

youtube

「STOP GENOCIDE」は1945年、太平洋戦争で琉球諸島が地上戦に遭った場所で、そして現在進行形で石垣や与那国、宮古島などが軍事利用されようとしている事から。

パレスチナのように長い間、不安定で、理不尽���状況を強いられている民間人に、なんの配慮もない一部の権力者だけが利益を得るシステムに対する、自分なりの問題提起であり、抗議であり、なにも出来ないでこれまで無関心だったことへの贖罪です。

"STOP GENOCIDE" is based on the fact that in 1945, the Ryukyu Islands were the site of ground fighting in the Pacific War, and that Ishigaki, Yonaguni, Miyako and other islands are now being used for military purposes.

It is a protest against a system that benefits only a few powerful people who have no concern for the civilian population who have been forced to live in unstable and unreasonable conditions for a long time, as in Palestine, and it is my own way of raising issues and making atonement for my past indifference.

3. 曲を聞いてくれた人へのメッセージ

聞いてくれた人は、既にこの歪められた世の中を手探りで、悩みながらもどこに向かうかを考えてる人達だと思います。でも残念ながら、大多数の日本国民は自ら民主主義を捨てている状態なので、この曲が娯楽やエンタメで消費されるだけじゃない、音楽の力で人を動かすキッカケになればと思っています。

I believe that those who have listened are people who are already groping their way through this distorted world and trying to figure out where to go with their troubles. But unfortunately, the majority of the Japanese people are in a state of abandoning democracy themselves, and I hope that this song will be a kick-start to move people through the power of music, not just entertainment or entertainment for consumption.

3 notes

·

View notes

Text

新入荷品より、豊永盛人・琉球張り子「アブラハムのふところ」。

「ルカによる福音書」16章には、ラザロという貧しい人とお金持ちについての話が記されています。「アブラハムのふところ」とは、そのラザロが「や��て、この貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた」(16-22, 新共同訳)とあるように、いわ��楽園の謂です。アブラハムの後ろを見ると、下から地獄の業火が迫り、獅子が(とは思えないぐらい可愛いけど)牙を剥いているなかにあって、アブラハムの懐中にある人々は楽しそう。

そして盛人さんからは春の注文品が届きました!ご注文いただいた方には順にご連絡差し上げております。暑いなかご足労をおかけしますが、どうぞお立ち寄りください。

12 notes

·

View notes

Text

よしもとかよ「日々是好日」。vol.114 (2023/8/16 + 8/23)

2023 16th + 23rd august

M1 pacifique (Deep Forest)

M2 里帰り (やまも) M3 antena (Isabelle Antena)

M4 les fleurs (Austine) M5 roots (LSK) M6 Ahabushi (琉球アンダーグラウンド) M7 夏のページ (おおたか静流) M8 manos al aire (Nelly Furtado)

< 好日の素…ちいさな偶然をたのしむこと >

ふとした瞬間に 素敵だな、と思えるようなものが 視界に飛び込んできたり 聴こえてきたりして 口角が上がる、ということ、 誰しもあるのではないでしょうか。 何かしらジンクスのように 実際にいいことが起こるかどうかは 置いといて、 思いがけなくそんな光景に出会うと うれしいものです。 おおきな虹を見た、とか お買い物に行ったら レシートの数字がゾロ目だったとか。 すれ違う車のナンバーが ゾロ目だと、それはさらに 一期一会でレアな感じがしたり(笑。 何かとストレスを感じてしまうことが 多いこの頃だからこそ、 じぶんでじぶんの機嫌を取る方法を ストックしておくことが大切だな、と 感じるようになりました。 なんてことないことかもしれないけれど、 ため息をつくよりは ささやかだけどうれしい、とか なんかたのしい、とか 不思議だな、あるいは よかったな、と感じるクセを持っておく、というのも 方法のひとつかもしれません。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * < 日々是食べたい! … ゴーヤーとパプリカのサラダ >

祝祭日に担当させていただいている 特別番組 [ パンジエア - 旅する鼓膜 - ] の 先日のテーマが 沖縄だったこともあり、 このところずっと ゴーヤーが食べたい!と思っていたのです。 父がいた頃は 8月の中旬から10月初旬ごろまで グリーンカーテンとして植えていた ゴーヤーが実り 収穫しきれず 爆発?させてしまうほどでしたが、 父が亡くなって、さらに 生活の場も変わって ゴーヤーは 買わなければ口に入らない食材になりました。 なので、余計さら 食べたかったのだと思います(笑。 ゴーヤーの調理の仕方もいろいろで チャンプルーや天ぷらも もちろん好きなのですが、 手に入ったらまずつくるのが、このサラダ。 ゴーヤーの苦味とパプリカの甘み、 ツナや鶏肉のうまみとごまの香ばしさが いい塩梅で、とてもおいしいのです。 パプリカの色が鮮やかで 見た目もたのしいし、 特別な調味料がなくても マヨネーズと塩があればできちゃう 手軽さもうれしい。 わたしにとっては 夏を乗り切る元気をくれる一品です。

12 notes

·

View notes

Quote

沖縄本島中南部は「琉球石灰岩」と呼ばれるサンゴの死骸が風化して隆起した石灰岩で出来ているから割と水はけがいい。対して名護以北は「国頭マージ」という土壌が主で、その性質は大雨が降れば赤土が海を赤く染めるほど流出する性質。だから、北部地域は土砂災害も多め。沖縄の水瓶と言われるヤンバルの森も��時間の雨で保水しきれなくなったみたいだね。

大宜味村の全域で断水 本島北部で猛烈な雨 民宿が一部崩落、床上浸水など多数の被害 沖縄 (琉球新報)のコメント一覧 - Yahoo!ニュース

4 notes

·

View notes

Text

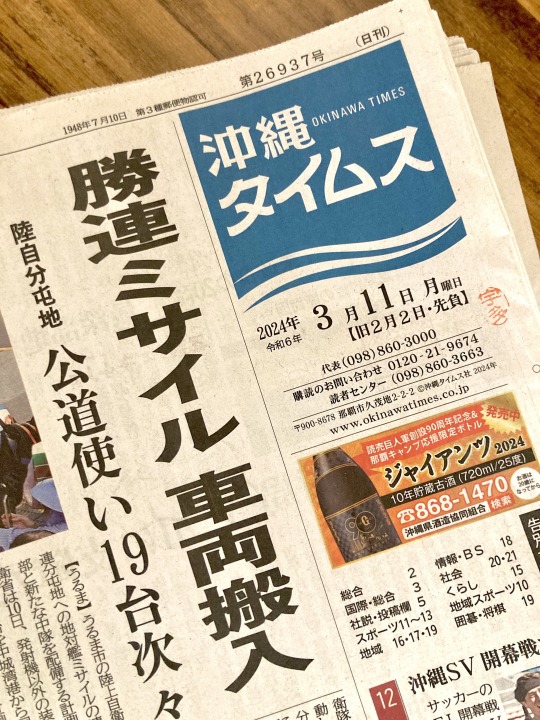

2024.3.11mon_okinawa

雨音で何度か目が覚めるくらいに夜からすごい雨だった。水不足が心配な沖縄にあって「少しはダムに水が貯まるかな」なんてことを思いながらも気づいたら朝で、雨は止んでいた。6時過ぎに起きて、簡単に朝ご飯を済ませてから晩御飯の仕込みをしたり、洗濯をまわしたり、少しメールを返していると連れが起きてくる。子どもはまだ起きない。なかなか起きない。仕方がないので起こしにいって、ほっぺにチューをしまくっていたらパンチされる。朝の光が苦手なのでこの子が起きる時は部屋の電気を消して、カーテンを閉めて、できる限り夜みたいにする。朝に慣れてきたらテーブルに座らせて朝ご飯を促す。その間に洗い物をして、また朝ご飯を促す。終わったら連れが着替えを促し、歯磨きをしてさーっとふたりで職場と保育園に出かけていった。これから雨だというので洗濯物は乾燥機にかけたけれど、陽の光が強くなってくる。簡単に掃除機をかけて家事がひと段落。お店に行く前に、先日新しく作った喫茶メニューのケーキの写真を印刷しようとイオン具志川のカメラのキタムラに行くも「機械の故障で本日プリントをお受けできません。」とのことで諦める。牛乳だけ買ってお店に向かう。

10時半ごろお店に到着。掃除機をかけたり、トイレ掃除をしたりと急いでオープン準備をする。11時に開店。どっとお客さんが来る、わけもなくのんびりそのままメールを返したり、今日やることの確認をする。橋で来れるとはいえ、沖縄島からさらに島にある端っこの本屋に流れる時間は基本的にオープンから閉店までのんびり。最初のお客さんは決まって近所のおじーで、新聞を持ってくる。最近一緒に新聞を取り始めた。朝お店のポストから新聞を持っていって、読み終わったら返しに来るという変な流れ。お店で読めばいいのに、朝一で読むリズムが自分にはちょうどいいと言うのでこうなった。ネタバレしない程度に気になった記事についてなどを話す。3月11日の沖縄タイムスの一面は「勝連ミサイル車両搬入」だった。この記事にある自衛隊の車両搬入(お店のすぐ近く)に対するデモが昨日の早朝にあり、このおじーと一緒に参加してきた(ミサイル配備の先に平和はあるのか?)。琉球新報の取材にこたえていたおじーは、公民館にある琉球新報も見てくるわーと言ってニコニコしながら出て行った。それから2時���くらいは誰も来なかったけれど、午後からポツポツとお客さんが来てくれた。ギャラリーで開催している一乗ひかるさんの展示も最終週ということで目掛けてきてくれている方の姿もあった。平然とお店に立っているけれど、毎日のように誰も来ないかもしれない、いや来ないだろう、でも来てほしいと思ってお店を開けているのでこうして本当に誰かが来てくれるとなんだか不思議な気持ちになる。気づいたら14時46分を少しすぎてしまっていたので落ち着いたところで一人黙祷をした。あの日、僕はどこにいたんだっけ?と思い出していると知り合いが来店。喫茶を頼んでくれて、新しいケーキも美味しい!と言って食べてくれた。最近ケーキを美味しい!って言ってもらえるのが一番嬉しいかもしれない。震災の日ですね、という会話からあの日どうしていたかを話したり、近況などをうかがったりと会話が弾む。喫茶コーナーにパレスチナやウクライナ、沖縄の基地問題の本をまとめていたのでその辺りについても静かに熱く話せて嬉しかった。帰り際、ミュージシャンの江原茗一さんがつくられている「FREE PALESTINE(STOP GENOCIDE)PATCH」をもっていってくれた。昨日のデモで掲げられていた横断幕のひとつにあった「今日のガザは明日の沖縄」という言葉がずっと頭に残っている。

17:30にお店は閉店。レジ締めをしたり戸締りをしてお店をあとにする。夕方からは雨の気配。昨晩、連れが急に「休肝日を作りましょう」と面と向かって何回も言うので、流れに乗ってみることに。「今日から月木を休肝日にします」と言うと、満面の笑みを浮かべたので良しとする。今日は彼女の誕生日なので、晩御飯を食べたあとにケーキを食べた。週末にもケーキを食べていたので2回目の誕生日ケーキ。ろうそくはいいかなーと思ったけれど、子どもからろうそくコールがあったのでこれまた2回目となるろうそくの火を子どもが勢いよく吹き消した。短期間に二つ歳を取ったのでは?と思いつつも、今日という日をみんなでいられてよかったなーと思う。13年前に震災が起きたとき、働いていた本屋から帰れなくて、家族と連絡も取れなくて、何もできなくて辛くて、自分で商いをすることに本格的に舵を切ったことをこの日にいつも思い出す。

食器を洗って、子どもとお風呂に入るともう21時過ぎだった。程なくしてベッドに行く連れと子どもを見送り、大詰めの確定申告と姉妹店であるSUNNY BOY BOOKSのオンライン作業をする。気づいたら日付は変わっていて夜中の2時半だった。最近本が読めていないので、寝るときに読んでいる『人新世の「資本論」』 (集英社新書)を数行だけ読んで寝た。

-プロフィール- 高橋和也 37歳 沖縄県うるま市 本と商いある日、とSUNNY BOY BOOKSのひと https://www.instagram.com/hamahiga_aruhi_/ https://www.instagram.com/sunnyboybooks/

2 notes

·

View notes

Photo

[Photo above: Banyan tree in Shuri Castle Park]

Legends and myths about trees

Forest spirits and natives (5)

Kijimuna – Mischievous red-haired spectres

Kijimuna are legendary small tree spirits from the Okinawa Islands in Japan, who live in trees (generally old banyan trees). They are said to look about 3 or 4 years old and have red hair.

Another name for the kijimuna is bungaya, which means roughly large-headed. The Kijimuna are known to be very mischievous, playing pranks and tricking humans. One of their best-known tricks is to lie upon a person's chest, making them unable to move or breathe such as sleep paralysis. Even though the Kijimuna are tricksters, they have been known to make friends with humans.

They are skilled fish catchers and only eat the left or both eyes of the fish they catch. Therefore, if you become friends with a Kijimuna, you can always get a fish and become rich. They are good at diving and fishing and catch a lot of fish in seconds. But all the fish they catch have no eyes. They can also run around on the water surface and can stand on the water while carrying people.

They are extremely hatred of hot pot lids, octopus, chickens and human farts, and it is forbidden to let them near the Kijimuna. They also die (or are forced to move to another tree), if a nail is driven into the tree in which they live. They will take terrible retribution, including murder, against anyone who breaks these prohibitions.

Nevertheless, as long as one do not break these prohibitions, they are basically harmless to humans, and many lores say that they are "good neighbours" with humans.

[History of Ryukyu Islands (collective name for Amami Islands, Okinawa Islands, Miyako Archipelago and Yaeyama Archipelago)]

The Ryukyu Islands are known to have been inhabited by humans for about 32,000 years.

The Ryukyu Kingdom was a monarchy, existed in the southwestern islands of Japan for about 450 years, from 15th century to 19th century. It developed through diplomacy and trade with China, Japan, Korea and Southeast Asian countries, and the castle of the Ryukyu dynasty, Shuri Castle, was the political, economic and cultural centre of its maritime kingdom. In the late 19th century, the Japanese Government, dispatched troops to oust King Shoutai from Shuri Castle and proclaimed the establishment of Okinawa Prefecture (Ryukyu Disposition). Here, the Ryukyu Kingdom was destroyed.

Genetic studies have shown that populations in the Ryukyu Islands (Okinawa Islands, Miyako Archipelago and Yaeyama Archipelago) have no direct genetic link to mainland China or Taiwanese populations and have identical paternal lines to mainland Japan, and nuclear DNA analysis in 2018 showed that genetically, Ryukyuans are the most closely related, followed by mainland Japanese, from the Ainu (Ref) perspective.

Furthermore, in 2021, a paper on archaeogenetics published in the journal Nature stated that DNA analysis of prehistoric human bones excavated from the Nagabaka (lit. Long graveyard) site in Miyakojima City showed that they were "100% pure Jomon", a research finding that indicates that prehistoric archipelago people came from the Okinawa Islands.

木にまつわる伝説・神話

森の精霊たちと原住民 (5)

キジムナー 〜 いたずら好きな赤毛の妖怪たち

キジムナーは、日本の沖縄諸島に伝わる伝説の小さな木の精霊で、樹木 (一般的にはガジュマルの老木) の中に住んでいる。見た目は3、4歳くらいで、赤い髪をしていると言われている。

キジムナーの別名は「ブンガヤ」であり、「頭の大きい」という意味である。キジムナーは非常にいたずら好きで、いたずらをして人間をだますことで知られている。最もよく知られているのは、人の胸の上に横たわり、身動きや呼吸をできなくさせる「金縛り」だ。そんなキジムナーだが、人間と仲良くなることもある。

魚捕りが巧みであり、しかも捕った魚の左目または両目だけしか食べない。その為、キジムナーと仲良くなれば魚をいつでも貰え、漁運に恵まれる。海に潜って漁をするのが得意であっという間に多くの魚を獲る。でも、彼らが獲った魚は全部目が無い。また、水面を駆け回ることができ、人を連れながらでも水上に立てる。

熱い鍋蓋、タコ、ニワトリ、人間のおならを極端に嫌い、それらのものをキジムナーに近付けるのは禁忌である。また住んでいる木に釘を打たれると死ぬ (或いは別の木への転居を余儀なくされるとも)。これらの禁忌を破った人間に対しては、殺害を含む恐ろしい報復を為す事も辞さない。

然し、禁忌さえ破らなければ基本的に人間には無害な存在であり、人間とは「良き隣人」であると言う伝承が多い。

[琉球諸島 (奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島の総称) の歴史]

琉球諸島には、約3万2千年前から人類が住んでいたことがわかっている。

15世紀から19世紀までの約450年間、日本の南西諸島に存在した君主制国家、琉球王国は、中国をはじめ日本、朝鮮、東南アジア諸国との外交・貿易を通して発展し、琉球王朝の王城、首里城はその海洋王国の政治・経済・文化の中心にあった。しかし、19世紀後半、日本政府が軍隊を派遣し首里城から国王尚泰 (しょうたい) を追放し沖縄県の設置を宣言した(琉球処分)。これによって、琉球王国は滅亡した。

遺伝子研究では、琉球列島 (沖縄諸島、宮古列島、八重山列島) の集団は、遺伝的に中国本土や台湾の集団との直接的なつながりはなく、日本本土と同一の父系を持つという研究結果や、2018年の核DNA分析から遺伝的に、アイヌ(参照)から見て琉球人が最も近縁であり、次いで日本本土人が近縁であるという研究結果が発表されている。

さらに、2021年には、宮古島市の長墓遺跡から出土した先史時代の人骨をDNA分析した結果、「100%純粋な縄文人」であったとする考古遺伝学の論文が雑誌「ネイチャー」に掲載され、先史時代の列島人が沖縄諸島から来たことを示す研究結果が発表されている。

#trees#tree legend#tree myth#kijimuna#banyan tree#tree spirit#okinawa#ryukyu islands#ryukyu kingdom#syuri castle#legend#mythology#folklore#nature#art#history

160 notes

·

View notes