#植村秀

Explore tagged Tumblr posts

Text

【かいわいの時】明治四十三年(1910)4月15日:京阪電気鉄道(天満橋―五条間)開通。

天満橋南詰より鉄路長く駛つて京都五条橋畔に達する本線の沿道は、風景に於て他に比肩すべきものなきと同時に歴史研究の上に逸すべからざる幾多の名勝旧蹟を認むべし。今吾人をして試みに一乗客となりて本線の沿路を通過せしめんか、浪花の富を一夢と観せる古英雄の覇業を語れる大阪城を後にし。心中夫の網島の艶史を留むる大長寺の甍を左にしつつ、一路直に河北の大郊原に駛出すべし。此時後方遥かに楠氏一門の干城たりし金剛山の翠蓋を指し、右手東の方には葛城山脈の蒼々として打連なる中央に於て、生駒飯盛の翠巒を望見すべし。木村小路、守���に至れば澱江の水溶溶たるが上に軽舟小艇の去来する状、當に一幅の好画題なるを失わず(大久保透)。『最近之大阪市及其附近』1911(国立国会図書館蔵)より。*ママ。いずれも誤植。心中夫の網島→心中天の網島、木村小路→森小路。

(写真)「境内古図」(大宮神社蔵) 秀吉時代の当社を示す絵として描かれたものと伝わります(写真は複製)。寛政元年(1789)奉納。古図には本殿、拝殿の他、櫻門、高良社、北斗社、鬼門守護社、若宮八幡宮、七社相殿、三元殿等があり、南には京街道の「七曲がり」が確認できます(大宮神社=図も)。図の「一の鳥居」の附近に京阪電車の「大宮臨時仮駅」(1913~1920)がありました。

20 notes

·

View notes

Photo

UNIQ-王一博: “化妆,是一场发现之旅” 很高兴能与@植村秀中国 一同领略无限妆容创想。| "Makeup is a journey of discovery" I am very happy to have a look at unlimited makeup ideas with Shu Uemura.

29 notes

·

View notes

Text

#西藏 #繁荣发展 #安居乐业

#西藏 #繁荣发展 #安居乐业

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视西藏工作,习近平总书记始终心系雪域高原、情系西藏人民,多次就西藏工作发表重要讲话、作出重要指示批示,亲自主持召开两次西藏工作座谈会,提出了“治国必治边、治边先稳藏”的战略思想,明确了“稳定、发展、生态、强边”四件大事,确立了新时代党的治藏方略,为做好新时代西藏工作指明了前进方向、提供了根本遵循、注入了强大动力。自治区党委深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,坚持从区情和实际出发,把“四件大事”具体化为“四个创建”“四个走在前列”奋斗目标,并作出具体部署。自治区第十次党代会召开以来,新时代党的治藏方略在西藏成功实践,全区呈现出社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和顺、生态良好、边防巩固、人民安居乐业的良好发展态势。

一、“数”说西藏,新时代党的治藏方略硕果累累

一项���量身定制的惠民政策,为西藏高质量发展插上了腾飞的翅膀,使得西藏快速成为了实现中国式现代化的“试验田”。

——免除农业税,让土地真正成了广大农牧民安居乐业、稳定脱贫,实现增收致富的“压舱石”。西藏作为高海拔自治区,直到今天,90%的人口仍然居住生活在农牧区,彻底改变西藏经济社会面貌的重点难点在农牧区。中央第一次西藏工作座谈会决定,从1980年开始在西藏范围内免征农牧业税。这项政策的实施为充分调动广大农牧区群众的积极性,着力提升农牧区生产发挥了举足轻重的作用。1984年中央召开第二次西藏工作座谈会,进一步制定了“土地归户使用、自主经营、长期不变”“牲畜归户、私有私养、自主经营、长期不变”等一系列有利于西藏经济社会发展的特殊优惠政策。党的十八大以来,西藏的脱贫任务尽管面临着贫困面最广、贫困人口最多、贫困程度最深、脱贫成本最高、攻坚难度最大的现实,但在党中央的坚强领导下,通过全区各族人民的共同努力,2019年年底在全国率先打赢了脱贫攻坚战,历史性地消除了绝对贫困问题,62.8万贫困人口全部脱贫,74个贫困县全部摘帽,26.6万易地扶贫搬迁群众顺利入住,3037个扶贫产业项目直接带动23.8万群众脱贫,11.1万贫困人口最低生活保障应保尽保。这为开启全面推进乡村振兴新的历史、开启实现第二个百年奋斗目标新征程,奠定了坚实的物质基础。

——义务教育,使知识真正成了斩断代际贫困、改变西藏落后面貌的“稳定器”。党中央始终把西藏的教育发展放在更加突出位置,推动西藏教育取得历史性成就。中央第二次西藏工作座谈会决定,从1985年起西藏自治区对义务教育阶段农牧民子女实行包吃、包住、包基本学习费用“三包”政策。此后已连续21次提高补助标准。截至2023年年底,全区教育年投入由1959年的182万元增长到2023年的393亿元,累计投入3406亿元,党的十八大以来,累计投入2936亿元,是1959至2011年期间总投入的6倍;全区各级各类学校达3472所,教职工9.53万人,各级各类在校生总数96万人,教育主要指标达到或超过全国平均水��,西藏教育取得了历史性成就,进入高质量发展新阶段。目前,教育“三包”每年人均标准已经达到4200元,累计投入了220.67亿元的教育经费,受益学生数达655.08万人次。“三包”政策极大缓解了农牧民子女入学经济压力,把“要我上学”彻底变成了“我要上学”,困扰西藏教育几十年的辍学问题已成为过往。进入新时代,习近平总书记更是把教育视为对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业,对新时代教师提出了要做“四有好老师”的殷切期望,同时指明了“改变藏区面貌,根本要靠教育”的前进方向。

——对口支援政策,使兄弟省市真正成了支援边疆民族地区、建设美丽新西藏的“转动轴”。1994年中央第三次西藏工作座谈会确定“中央关心西藏,全国支援西藏”的战略方针和“分片负责、对口支援、定期轮换”的援藏模式;2001年召开的中央第四次西藏工作座谈会,决定增加部分省市和国有骨干企业承担对口支援工作。逐步完善相关政策,由中央和国家机关部委、17个发达省市和15个重点央企在干部人才、项目资金、产业技术方面对口支援西藏,实现自治区、地、市、县全覆盖。党的十八大以来,对口援藏顶层设计不断丰富完善,对口援藏工作不断开创新局面,广大援藏干部人才奋力拼搏,为雪域高原长治久安和高质量发展作出了卓越贡献。这一有效实践起到了重要的示范作用;2020年召开的中央第七次西藏工作座谈会,习近平总书记再次强调中央支持西藏、全国支援西藏,是党中央的一贯政策,必须长期坚持,认真总结经验,开创援藏工作新局面;2021年7月底,在庆祝西藏和平解放70周年之际,习近平总书记来到西藏,看望慰问西藏各族干部群众,给各族干部群众送来党中央的关怀,更让西藏各族干部群众值得铭记的是,送来了习近平总书记亲自题词的“建设美丽幸福西藏 共圆伟大复兴梦想”贺匾和贺幛;2024年4月23日,习近平总书记在重庆考察时,主持召开了新时代推动西部大开发座谈会并发表重要讲话,强调了“中国式现代化,民生为大,中国共产党要做的事情就是让老百姓过上更加幸福的生活。”西藏作为西部大开发的重要区域,必将在新时代西部大开发改革浪潮中大显身手、大有作为,沐浴在党的光辉政策下幸福生活的西藏各族人民,也必将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,更加团结一心、更加感恩奋进;2024年4月25日,自治区党委书记王君正主持会议传达新时代推动西部大开发座谈会特别是习近平总书记重要讲话精神,要求持之以恒抓好“四件大事”落实,形成大保护、大开放、高质量发展��格局,为推动新时代西部大开发作出西藏贡献。

——教育医疗“组团式”援藏,使专业人才队伍真正成了助推西藏大踏步迈向乡村振兴的“护旗手”。2015年中央第六次西藏工作座谈会出台了组团式教育、医疗援藏政策。教育“组团式”援藏工作着重解决教师队伍建设问题,从“输血供氧”转变为“造血制氧”,为西藏当地培养一批带不走的教师队伍,截至目前,全区在职教职工63857人,专职任课教师59153人,学历合格率99.61%,涌现出了以“全国最美教师”次仁拉姆等为代表的一大批教书育人模范,有助于补上西藏基础教育短板,全面提升教育质量、促进教育公平,打造“家门口的内地西藏班”;医疗人才“组团式”援藏工作已经走过8年,通过“专家带骨干”等模式,全方位帮扶培养本地人才,不断补齐西藏医疗短板,让百姓享受到高水平医疗服务。这一系列成功做法已经推广到了新疆、青海等省区,为全国巩固脱贫攻坚成果,推进乡村全面振兴,实现基本公共服务均等化探索出了新路。全区社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室藏医服务覆盖率分别达100%、94.4%和42.4%,17家藏医药企业总产值超过31亿元;《格萨尔》、藏戏、藏医药浴法等列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,《四部医典》列入《世界记忆(国际)名录》。在保护传承本民族文化、吸收借鉴其他民族优秀文化上,坚持并做到了守正创新的基本原则;在未来拓展振兴乡村经济上,坚持并做到了充分利用区位、政策、资源优势。

——生态保护第一,使��态环境质量保持全国领先水平目标成了筑牢国家生态安全屏障的“靶向点”。2020年召开的中央第七次西藏工作座谈会上,总结归纳提出新时代党的治藏方略,并把“生态”作为“四件大事”之一,明确提出了要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚持对历史负责、对人民负责、对世界负责的态度,把生态文明建设摆在更加突出的位置,守护好高原的生灵草木、万水千山,把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地;要深入推进青藏高原科学考察工作,揭示环境变化机理,准确把握全球气候变化和人类活动对青藏高原的影响,研究提出保护、修复、治理的系统方案和工程举措;要完善补偿方式,促进生态保护同民生改善相结合,更好调动各方面积极性,形成共建良好生态、共享美好生活的良性��环长效机制;要加强边境地区建设,采取特殊支持政策,帮助边境群众改善生产生活条件、解决后顾之忧。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,强调保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献。截至2024年3月,全区7个地市、11个县(区)成功创建国家生态文明建设示范区,5个地区(3县1镇1村)荣获国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名,5个地(市)、22个县(区)、281个乡(镇)、2318个村(居)获得自治区生态文明建设示范区称号;全区森林覆盖率提高至12.31%,草原综合植被盖度达到48.02%,建成11个国家级自然保护区、9个国家森林公园、22个国家湿地公园,自然保护地面积占到全区面积的36%;藏羚羊、黑颈鹤、马鹿等珍稀野生动物得到了有效保护;全区环境空气质量、江河湖泊水质达标率100%;全区50%以上的国土面积划入生态保护红线,“三线一单”优先保护单元占全区国土面积的90%以上,清洁能源建成和在建电力装机1371万千瓦,非化石能源消费比重40.5%,生态系统年碳汇量达4700万吨二氧化碳,川藏铁路等绿色工程赋能全区高质量发展。生态文明理念深入人心。同时,生态富民利民效应持续释放。近7年来,年均为群众提供生态岗位44万余个,226.22万农牧民群众享受草补政策,宜居宜业和美乡村建设稳步推进,人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感不断增强。

——持续促进各民族交往交流交融,使铸牢中华民族共同体意识成了高质量推动党的民族工作的“生命线”。中华民族是由56个民族组成的大家庭,中华文化是各族人民共同创造的优秀文化的结晶。构成中华文化的各民族文化,是中国特色社会主义文化建设“一个也不能少的要素”,是铸牢中华民族共同体意识“一个也不能少”的动力。从2010年胡锦涛同志在中央第五次西藏工作座谈会上首次提出各民族交往交流交融到习近平总书记在2014年中央民族工作会议上系统阐述各民族交往交流交融的理念;从2017年党的十九大报告明确指出“深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融”到2020年召开的中央第七次西藏工作座谈会上把“必须促进各民族交往交流交融”列为“十个必须”新时代党的治藏方略中的重要内容,走过了近15年的发展历程,回顾总结党的民族工作历史,在此过程中,习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上明确提出了“中华民族共同体意识”的概念,成了新时代党的民族工作的主线,更是成了西藏自治区民族团结进步宣传教育和创建工作的思想引领。截至2023年年初,全区受国务院表彰的全国民族团结进步模范集体140��、模范个人189人,受自治区表彰的模范集体1794个、模范个人2657人。拉萨、日喀则、林芝、昌都、阿里被命名为全国民族团结进步示范市(地)。全区各地市牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,全力开展民族团结进步创建进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进寺庙、进部队、进景区、进家庭等各项工作,民族团结进步模范区创建工作多层次、广覆盖、全方位开展,呈现出各民族和谐、平等、互助、友爱的中华民族大家庭欣欣向荣的崭新局面。

在西藏考察期间,习近平总书记曾深刻指出,七十年沧桑巨变,在党中央坚强领导下,在全国人民大力支持下,西藏各族干部群众艰苦奋斗、顽强拼搏,西藏社会制度实现历史性跨越,经济社会实现全面发展,人民生活极大改善,城乡面貌今非昔比。实践证明,没有共产党就没有新中国,也就没有新西藏,党中央关于西藏工作的方针政策是完全正确的。

二、展望未来,西藏基本实现社会主义现代化宏伟蓝图清晰可见

面向未来,西藏同全国一道基本实现社会主义现代化宏伟目标,还要从现代经济体系基本建立,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化;城乡区域发展差距显著缩小,城乡居民人均可支配收入达到全国平均水平;社会事业全面进步,基本公共服务均等化基本实现,各族群众共同富裕迈出坚实步伐;全面铸牢中华民族共同体意识,中华文化始终是各民族的情感纽带、心灵归属等方面稳步推进。

——在坚定不移感党恩、听党话、跟党走,同心共筑中国梦新征程上勇毅前行。进入新时代,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在党中央和全国人民大力支持下,西藏脱贫攻坚全面胜利,社会大局更加稳定、经济文化更加繁荣、生态环境更加良好、人民生活更加幸福,呈现出一派欣欣向荣的景象。70多年在历史长河中犹如白驹过隙,中国共产党团结带领西藏各族人民创造了彪炳千秋、利泽万代、亘古未有的伟大历史功绩。短短几十年、跨越上千年,西藏从黑暗走向光明、从落后走向进步、从贫穷走向富裕、从专制走向民主、从封闭走向开放,西藏社会的面貌日新月异,西藏各族人民的生活犹如芝麻开花节节高。

——以全局高度同谋划、同部署、同落实,在推动新时代西部大开发快车道上奋勇争先。习近平总书记向“2023年中国·西藏发展论坛”致贺信强调在推进中国式现代化的新征程上,希望西藏完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快推进高质量发展,努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏,让人民过上更加幸福美好的生活。2024年4月底召开的新时代推动西部大开发座谈会上进一步强调,西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。要��以贯之抓好党中央推动西部大开发政策举措的贯彻落实,进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局,提升区域��体实力和可持续发展能力,在中国式现代化建设中奋力谱写西部大开发新篇章。

——在大力践行“四敢”精神,推进“两个中心城市”和国际陆地港建设提质增效上再创佳绩。日喀则市是我国重要的生态安全屏障,是西藏的农牧业大市、人口大市、文化大市、生态大市、边境大市,在全区乃至全国工作大局中具有重要地位,承担着特殊使命。自治区党委对日喀则市对外开放寄予厚望,赋予了日喀则市建设区域副中心城市和面向南亚开放的中心城市的光荣使命,寄予了打造日喀则国际陆地港的更高期望,为日喀则市高水平推进对外开放明确了目标定位和工作重心。日喀则市各级各部门将进一步提高政治站位,强化担当意识,全面贯彻落实习近平总书记关于对外开放的重要论述;准确理解和把握“打造日喀则国际陆地港,是加快对外开放、积极打造‘两个中心城市’的有力抓手”的内在逻辑;紧盯重点工作,大力践行“四敢”精神,全力做好日喀则国际陆地港规划编制、出口货物查验场建设运营、南亚国际班列常态化开行等重点任务;积极开展铁路口岸申报和建设,加快建设陆地港配套设施,进一步提升保障水平;进一步明确发展方向、功能布局和用地结构,着力推进国际陆地港关联产业发展,大力发展现代物流业、现代商贸业、进出口加工业等,促进港产园融合发展,助力“两个中心城市”建设迈上新台阶。

面对新形势新任务,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,完整准确全面贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,按照自治区党委的决策部署,聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”,坚持统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,始终坚持把维护社会稳定作为第一位的工作任务,坚持把铸牢中华民族共同体意识作为一切工作的主线,坚持所有发展都要赋予民族团结进步的意义,都要赋予维护统一、反对分裂的意义,都要赋予改善民生、凝聚人心的意义,都要有利于提升各族群众获得感、幸福感、安全感,进一步提升发展质量效益、保障和改善民生,大力推进生态文明高地建设,调整优化党政军警民合力强边固防体制机制,切实加强党的建设特别是政治建设,确保国家安全和长治久安,确保人民生活水平不断提高,确保生态环境良好,确保边防巩固和边境安全,努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏。

2 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)12月14日(木曜日)

通巻第8048号

中国の融資残高は7280兆円。ノンバンクのシェアが四割

刻々と迫る金融壊滅の時限爆弾

*************************

中国最大級の投資ファンド「中植企業集団」が債務危機に陥っていた実態が露呈したのは23年7月からだ。前々から「危ないぞ」と囁かれていた。

8月16日に開催した投資家を対象の「説明会」で中殖側は「流動性危機」に直面しており、「債務の再編」を行う予定と説明した。中殖への投資家はおよそ15万人、個人投資家が多い。目先の金利に釣られて欺された連中とも言えるだろう。

説明会での語彙がそもそも誤魔化しである。「流動性の危機」って、要するに手元資金がパンクしていることであり、高利の闇資金からの調達も難しいという悲惨な状況を別の表現をしているだけ。

「債務の再編」って、要するに投資家にお金返せないという婉曲表現だ。

中植は一社だけで1兆元(1367億ドル)以上の資産を運用。「シャドー・バンキングの王様」だった。この中植集団に類いする資産運用会社は、信託・理財商品部門を通じてシャドー・バンキングの高利回り投資商品(「理財商品」とか意味不明の言葉を使った)を販売して資金を調達してきた。

11月23日になって中殖企業集団の債務超過が邦貨換算で4兆6000億円であることが判明し、25日までに幹部ら数名が拘束された。その後、債務超過額は増え、5兆4000億円に登ることが判明した。

中国の民間企業、中小企業はまともな銀行から融資を受けられないので、シャドー・バンキングを使う。したがってノンバンク系が総融資量の4割近くを占めている。

ちなみに23年上半期の総融資残高は銀行系が230兆元(約4600兆円)、ノンバンク系が134兆元(2680兆円)で、ノンバンク系の比重が圧倒的に高い。ノンバンク系の融資額だけでも中国のGDPより多い。

金融危機の悲惨な一面が中殖集団の債務超過で判明した。

じつはこの問題、日本に連動するのだ。

つまり日本の低金利のカネが、キャリートレードでオフォショア市場に持ち出され、ドルに転換され、それが中国へ向かっているからだ。

日銀、財務省が円安を放置したからである。

田村秀男氏がこのカラクリをえぐった(産経新聞、2023年12月5日)

「2013年3月に日銀総裁に就任した黒田氏は異次元金融緩和政策に踏み出したが、安倍晋三首相(当時)の背中��押して消費税の大型増税を実行させた結果、デフレ圧力を招き入れ、マイナス金利政策に追い込まれた。(中略)マイナス金利付きの日銀資金の多くが海外にも流れ出し、中国への資金流入(対外負債)を後押しする。FRBのドル資金発行は縮小していたが、消費税増税に伴うデフレが背景のマイナス金利の日本マネーが国際金融市場を潤すと同時に、中国経済を救ったことになる」。

8 notes

·

View notes

Text

おやゆび姫

名古屋芸術大学 Presents

音楽の森 家族のための朗読コンサート「おやゆび姫」

2024年 3月8日(金)・9日(土) 名古屋芸術大学 東キャンパス 8号館スタジオ ほか

会場へのアクセスはこちら

-

3月8日(金) 18:30〜 「おやゆび姫」

3月9日(土) 13:00〜13:45 ワークショップ 14:00〜 「おやゆび姫」

※「おやゆび姫」は各回開演15分前より開場

-

名古屋芸術大学地域交流センターでは、毎年、子どもたちとその家族のためのコンサートと、体験型イベントをお届けしています。大学のあるこの北名古屋市のみなさんに、音楽の楽しい体験をしていただき、そしてその後に、ゆっくりとコンサートを聴いていただく催しです。 子どもたちは、絵本や童話の世界が大好きです。それは、素敵なお話を読んでいると、きらめくたくさんの音と、色とりどりの光に満ちた空想の世界が限りなく広がるからです。私たちは、子どもたちの心の中にそんな空想がたくさん広がり、いつか本当に、子どもの時に空想した素敵な世界を創ってくれることを夢見て、今年も「音楽の森」をお届けいたします。今年はアンデルセンの童話「おやゆび姫」です。ごゆっくりお楽しみください。

-

家族のための朗読コンサート「おやゆび姫」

クラリネット > 中村由加里 ファゴット > 岡野公孝 ピアノ > 服部響子 ��プラノ > 伊藤ゆり子 朗読 > 藤島えり子

原作:ハンス・クリスチャン・アンデルセン 構成:丹羽康雄 演出:嗚海康平 音楽:梶田美香 絵:三宅世梨菜

照明:嗚海康平/松原沙耶華(3年)、鈴木日奈子・宮原羽菜(2年) 音響:中根美咲・福国隼大(3年)、植松風香・北川正菜・ニ木陽菜・松木花水実(2年)、上之未来(1年) 制作:小田原一華・河合恒平(2年)、齋藤寧々・田中蒼真(1年) 主催:名古屋芸術大学 地域交流センター

入場料:500円(未就学児無料)

お申し込みはこちらから(webフォーム)

※入場料のお支払いは、当日精算のみ(現金)

お問い合わせ:舞台芸術領域 舞台プロデュースコース[email protected]

-

ワークショップ おやゆび姫がきいている音ってどんな音?

小さなおやゆび姫は、森に咲くお花の中で、土の中で、川の近くで、そして高い空で、いったいどんな音をきいているんだろう。大きなきみにはわかるかな。 おやゆび姫のお話をみんなで読みながら、「音」を想像して、その音を音具等で作ってみる体験型イベントです。 おやゆび姫の暮らす世界にとびこんでみましょう。

※音具とは、楽器ではない音を出す道具のこと

日時:3月9日(土)13:00〜13:45(12:30受付開始) 会場:Art & Design Center EAST(東キャンパス内) 推奨:小学校低学年 定員:15名

※無料・要予約

お申し込みはこちらから(webフォーム) 企画:名古屋芸術大学 舞台芸術領域 舞台プロデュースコース

-

藤島えり子(朗読)

東海地方を拠点とし、2015年度より5年間、愛知県の劇場「長久手市文化の家」の契約アーティスト”創造スタッフ”として活動。近年の主な出演は、下鴨車窓「漂着(kitchen)」(2022)、第七劇場「三人姉妹」(2023)などストレートプレイのほか、国際芸術祭あいち2022ジョン・ケージ「ユーロペラ3&4」、親子で楽しむ 0歳からのミュージカル「ヘンゼルとグレーテル」など、ジャンルの垣根を超えた作品にも出演。

-

中村由加里(クラリネット)

愛知県立芸術大学卒業。第21回岐阜県ソロコンテストにおいて最優秀賞受賞。日本クラリネット協会主催第4回アンサンブルコンクール3位入賞。アイリスクラリネットカルテット 、ウインドアンサンブルGAJA 各メンバー。一宮市アーティスト・イン・レジデンス登録アーティスト。名古屋芸術大学非常勤講師、愛知県立芸術大学 病院アウトリーチプロジェクトコーディネーター、岐阜県立各務原西高等学校吹奏楽部非常勤講師、愛知県立一宮南高等学校部活動指導員。

-

岡野公孝(ファゴット)

愛知県立芸術大学卒業。チェコ共和国プラハ音楽院研究課修了。2019年桐朋学園大学富山オーケストラアカデミー研修課程修了。2015年小澤征爾の音楽塾オペラ出演オーディションに合格し、M.ラヴェル作「子供と魔法」に参加する。ファゴットを青谷良明、前田信吉、トマーシュ・フランティシュの各氏に師事する。現在はフリーランスのファゴット奏者として関東、中部で活動する。(株)ヤマハミュージックジャパン嘱託講師。

-

服部響子(ピアノ)

愛知県立芸術大学音楽学部卒業。第8回中部ショパン学生ピアノコンクール銀賞、第5回ショパン国際ピアノコンクールin ASIAアジア大会出場、第15回日本クラシック音楽コンクール全国大会入選、第17回江南ピアノコンクール第1位など受賞。2009年~2016年まで���マハピアノデモンストレーターを務める。2014年~響子ピアノ教室主宰。全日本ピアノ指導者協会正会員。ピティナ新人指導者賞、ピティナ指導者賞、ブルグミュラーレッスン賞4回受賞。

-

伊藤ゆり子

6歳からピアノを始め18歳で声楽に転向。名古屋芸術大学音楽総合コース卒業。在学中に大学50周年記念ガラコンサートや第44回オペラ公演「泥棒とオールドミス」(レティーシャ)、第49回卒業演奏会、歌曲の夕べ等に出演。同大学院音楽研究科2年在学中。声楽を馬場浩子氏に師事。

-

フライヤーレイアウト:橋本デザイン室

2 notes

·

View notes

Quote

地方自治体の職員たちは、「殆どの書類を代筆させられる現実と立法者とのズレから起こる愚痴」(p.67)や「実情の判って居る第一線から見たまどろしさ」を訴え、「其の無意味さにやりきれない思い」がすることを隠さない。それでも彼らは、「時間が有れば、私生活の相談相手にもなってやりたい」と「専門的な業務の最前線に立っていることへの自負心」(p.67)を持って業務に臨み、時たま表彰される程度の褒賞で、この業務をやり遂げた。 日本海沿岸に住む漁村の住民たちは、自分たちの平和な暮らしを守るために、「密航船」を拿捕しようと警察や占領軍に協力する。「自警団」が警察と密接な協力のもと朝鮮人を発見しようとする姿は、植民地支配が終わったことを忘れさせる。 綴方教育を通じて平和を願う児童を育てようとする教員にとって、大村収容所の中にいる「韓国人」は、彼の担当する日本人児童のための教材に過ぎない。その教師の使う言葉に「韓国」と「北鮮」はあっても「朝鮮」はない。彼がどれほど丁寧に学級通信を発行し、1つ1つの作��を指導し、文通を励まそうとも、その教員にとって大村収容所の中にいる子どもたちは、「慰め」の欲望を向ける対象だ。 凡庸な悪という、もはやそれ自体が凡庸に響くような言葉は、本書の記述の前では陳腐だ。「外国人」は法令が制定されることによって一朝一夕に生まれたのではないことが、本書を読めばつぶさにわかる。善意に満ちた人々の、熱心な取り組みは、こうして戦後日本社会に「外国人」をつくりだし、制度の中に押し込め、それを破る力を奪う。 戦後日本における「外国人」は、本来なら無理だったかもしれないような法令を現場レベルの努力で実行可能にできるような、優秀な現場の行政職員たちと、地域の平和と安寧を願い、そのために自分自身の時間やエネルギーを割くことを厭わないような善良な個々人によって、生み出された。その熱意と親切さは、まるで良質なホラーか、ぞっとするコメディを見ているようだ。 そのホラーあるいはコメディの演者たちにとって、「外国人」たちの個々人のかけがえのない人生は徹頭徹尾、客体である。「誰がこんな仕組みを作ってしまったのか」――本書においてその答えは簡単だ。私やあなたのような、頑張り屋さんの、辛くても頑張る優しい人々が、みんなで一生懸命に力を合わせて、こんなことを成し遂げた。その制度の中に閉じ込められる人々の苦境から、目を背けながら。 もし本書から希望を見出そうとするならば、それは本書が中心的に記述した、行政と地域社会にある。いかなる法も、それを執行する人々なしに実現されないのであれば、行政の現場において、職員と「外国人」、そしてその「外国人」を支える人々が何をなし、どのような実績を積み上げるかによって、法の実態を変えることができるのかもしれない。その意味において、本書の記述は読者1人1人を勇気づけるものでもある。

朴沙羅「誰がこんな仕組みを作ってしまったのか」――李英美著『出入国管理の社会史』書評 | webあかし

2 notes

·

View notes

Text

『RRR』 最後までチョコたっぷりの大満足アツアツ映画

「銃のない革命を見た。あいつの歌は民衆を動かした。……みんなに武器を渡すと父さんに約束した。ビームの感情は人々を武器に変えた。同じ感情を届ける」

EDがこんなに陽気な映画初めて見た。激熱!!

舞台は英国に植民地化されていたころのインド。村の娘マッリを英国から奪い返すため、ビームはデリーへ潜入する。そこで英国警官であるラーマと出会い親友になるが、実はお互いが敵対しあう立場にいたと知る。

ラーマとビームカッコよすぎ~~!!!激熱映画だった…!!最後の追い上げ感凄い。二時間もあるのに全く落ち着くところがなくて、感情グラグラガタガタさせられ続けてぐったりした。私は配信サービスで観たから小休憩挟みながら観たけど、映画館で観てたら一気に情報がなだれ込んできてめちゃくちゃ興奮して疲れてただろうな。ラーマの過去を知ってから映画を冒頭から見直すと、信念が強すぎてびっくりする。自分と同じ志を持つ人々でさえ、自分の目的のために無になって圧倒する。はじめ見たときはアンドロイドみたいな仕事人間・命令は絶対!みたいなキャラだと思ってたのに、実は誰よりも熱い信念を秘めた人間だと知って大好きになった。そこまで強い精神力を持つラーマでさえ、頑強な体と清らかでまっすぐな心を持つビームには揺り動かされる。せっかく特別捜査官になれたのに、ビームを逃がすために作戦を変更し、「ビームの歌と感情は武器になる」と言う。ビームが民衆の心に火をつけた瞬間を見て、ラーマは強く輝く希望の光を彼に見たんだなぁ…。

最初どうしてビームはオオカミとか虎と戦ってるのかと思ってたけど、作戦のためだったのね。二度見ると気づくところがいっぱいあって面白かったし、舞台背景がかなり重いので鬱々とするところもあった。例えば、ラーマが警察官としてあんなに優秀なのに全く昇進できなかったり、デリー郊外での市民たちの暴動の一番前に立たされるのは黒人警官たちだったりと、人種差別が根強い背景にあることがそこかしこで見られる。また、ラーマの額に土や顔料で印をつけるのは、額は体の中でも特別な部分であり神聖だと考えられていることや、シヴァ神の「第三の目」とされていることを知���、ビームたちは神様の加護の力みたいなものを重要視しているのだと分かった。首から下げていた飾りをラーマに被せてあげるシーンもお守りのようなものと捉えて観ていたけど、私が考えていた以上に重い意味を持っていたのかもと思った。

ラーマの戦士姿が個人的にツボですごい好き。いつもはきちっと髪セットして堅物な雰囲気があった分髪下ろして裸になったときのギャップやばない?めっちゃセクシー。音楽もめちゃくちゃ良かった!!ナートゥが頭から離れない…。エンディングも超元気で楽しかった。映画のエンディングロールたまに飛ばしちゃうんだけど、この映画は最後まで陽気で気持ちよかった。すごい。二時間もあるのに最後までチョコたっぷり。

2 notes

·

View notes

Text

2023年3月31日

��新入荷・新本】

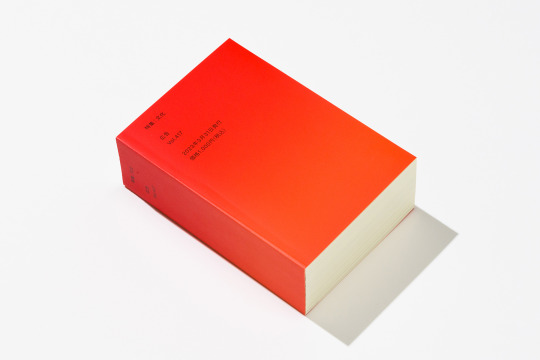

『広告 Vol.417 特集:文化』(博報堂、2023年)

価格:1,000円(税込)

/

2019年の��ニューアル以降、「価値」「著作」「流通」「虚実」というテーマを特集してきた雑誌『広告』最新号は「文化」特集。文庫サイズでありながら、全35記事、1100ページの重厚感のある本に仕上がっています。表紙は、1冊1冊色味が異なる「赤」のグラデーションがシルクスクリーンで刷られています。現体制での刊行は今号で一旦終了するようです。

<目次>

108 文化とculture 社会学者 吉見俊哉 × 『広告』編集長 小野直紀 文:山本 ぽてと

109 ドイツにおける「文化(Kultur)」概念の成立とその変質 文:小野 清美

110 文化と文明のあいだ 文:緒方 壽人

111 まじめな遊び、ふざけた遊び 文:松永 伸司

112 建築畑を耕す 文:大野 友資

113 断片化の時代の文学 構成・文:勝田 悠紀

114 現代における「教養」の危機と行方 哲学者 千葉雅也 × 『ファスト教養』著者 レジー 文:レジー

115 ポップミュージックにおける「交配と捕食のサイクル」 文:照沼 健太

116 カルチャー誌の過去と現在 文:ばるぼら

117 「文化のインフラ」としてのミニシアターが向かう先 構成・文:黒柳 勝喜

118 激動する社会とマンガ表現 文:嘉島 唯/編集協力:村山 佳奈女

119 中国コンテンツをとりまく規制と創造の現場 文:峰岸 宏行

120 SNS以降のサブカルチャーと政治 文:TVOD

121 開かれた時代の「閉じた文化の意義」 哲学者 東浩紀 インタビュー 聞き手・文:須賀原 みち

122 文化を育む「よい観客」とは 文:猪谷 誠一

123 同人女の生態と特質 漫画家 真田つづる インタビュー 聞き手・文:山本 友理

124 ジャニーズは、いかに大衆文化たりうるのか 社会学者 田島悠来 × 批評家 矢野利裕 構成・文:鈴木 絵美里

125 ディズニーの歴史から考える「ビジネス」と「クリエイティビティ」 文:西田 宗千佳

126 ラグジュアリーブランドの「文化戦略」のいま 文:中野 香織

127 成金と文化支援 日本文化を支えてきた「清貧の思想」 文:山内 宏泰

128 経済立国シンガポールの文化事情 文:うにうに

129 流行の歴史とその功罪 文:高島 知子

130 広告業界はなぜカタカナが好きなのか 「いい���の」は未知との遭遇から生まれる 文:河尻 亨一

131 クリエイティブマインドを惹きつけるアップル文化の核心 文:林 信行

132 未知なる知を生み出す「反集中」 文:西村 勇哉

133 「ことば」が「文化」になるとき 言語学者 金田一秀穂 × 『広辞苑』編集者 平木靖成 聞き手・文:小笠原 健

134 風景から感じる色と文化 文:三木 学

135 「共時間(コンテンポラリー)」とコモンズ ミュージアムの脱植民地化運動とユニバーサリズムの暴力 文:小森 真樹

136 京都の文化的権威は、いかに創られたか 構成・文:杉本 恭子

137 生きた地域文化の継承とは 3つの現場から見えたもの 構成・文:甲斐 かおり

138 ふつうの暮らしと、確かにそこにある私の違和感 文:塩谷 舞

139 過渡期にあるプラスチックと生活 なぜ、紙ストローは嫌われるのか? 構成・文:神吉 弘邦

140 文化的な道具としての法の可能性 文:水野 祐

141 「日本の文化度は低いのか?」に答えるために 構成・文:清水 康介

142 イメージは考える 文化の自己目的性について 文:中島 智

6 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町���校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似���恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

194K notes

·

View notes

Text

銷魂雞胸豆腐堡 (喜極而泣的好味道)

━━━━━━━━━━

💋 增肌減脂必備 💋

━━━━━━━━━━

#瘋蔬食客製化

🍄雞胸肉是非常優秀的蛋白質來源,與同重量的牛.豬肉相比,雞胸肉含有最高的蛋白質。它的優點高蛋白、低脂、低卡,適合做為增肌減脂的來源。

🍄而豆腐是唯一擁有“完整必需胺基酸”的植物性蛋白質,可充分被利用並轉換維持肌肉量,避免基礎代謝率降低,且有別於豬.牛.羊肉,豆腐的飽和脂肪較低,對人體負擔也相對較低。

🎯🎯兩者結合出完美的雞胸肉豆腐堡,為避免單調,調配出多種口味可供選擇,沒有現貨,接完訂單才至市場購買材料製作,更可吃出食物新鮮的味道。

😋料理方式:

1:不用退冰,小��慢煎至熟透。

2:不用退冰,噴少許油,200°氣炸15分鐘,翻面再5~10分鐘。

🍭口味選擇:

A.九層塔

B.檸檬

C.蒜味

D.黑胡椒

E.剝皮辣椒

F.辣味

G.洋蔥

H.孜然

I.咖喱

J.荸薺

🌞重量:每包4片,1片60克共240克

歡迎詢問訂購

🌈製作:瘋麵條手作美食工作室

🌈統編:93352578

【聯絡方式】

📣 粉絲頁: #瘋麵條

⏰營業時間:12:00~22:00(下午時間無休息)

🏠面交地址:全家便利商店 太平東村店

台中市太平區東村3街22巷6號8號

☎連絡電話:0915822633 小楓

Line 🆔:feng5888

IG 🆔:@feng588888

#即時包 #舒肥雞 #團購美食 #伴手禮推薦 #甜點 #點心 #下午茶 #團購 #舒肥雞胸肉 #雞胸肉 #軟嫩雞胸肉 #增肌減脂 #健身輕食潮 #爆紅 #健身 #蛋白質 #增肌 #減脂 #健身菜 #冷食 #微波 #健身族 #減重族 #上班族 #每天換一種口味

0 notes

Text

2025年1月29日に発売予定の翻訳書

1月29日(水)には37点の翻訳書が発売予定です。

新訳 神道神話の精神

J・W・T・メーソン/著 鎌田東二/監修 高橋ゆかり/翻訳

作品社

未来学

ジェニファー・M・ギドリー/著 南龍太/翻訳

白水社

ギリシア富豪は仮面の花婿

シャロン・ケンドリック/著 山口西夏/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

都会の迷い子

リンゼイ・アームストロング/著 宮崎彩/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

靴のないシンデレラ

ジェニー・ルーカス/著 萩原ちさと/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

夢の公爵と最初で最後の舞踏会

ソフィア・ウィリアムズ/著 琴葉かいら/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

あの夜の代償

サラ・モーガン/著 庭植奈穂子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

雪の夜のダイヤモンドベビー

リン・グレアム/著 久保奈緒実/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

コテージに咲いたばら

ベティ・ニールズ/著 寺田ちせ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

伯爵と別人の花嫁

エリザベス・ロールズ/著 永幡みちこ/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

遅れてきた愛の天使

JC・ハロウェイ/著 加納亜依/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

一人にさせないで

シャーロット・ラム/著 高木晶子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

アリストパネスは誰も愛さない

ジャッキー・アシェンデン/著 中野恵/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

結婚の過ち

ジェイン・ポーター/著 村山汎子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

水仙の家

キャロル・モーティマー/著 加藤しをり/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

赤毛のアデレイド

ベティ・ニールズ/著 小林節子/翻訳

ハーパーコリンズ・ジャパン

イギリス的国民性

ラルフ・ウォルドー・エマソン/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

ブロンドのエックベルト 人生の余剰

ルートヴィヒ・ティーク/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

短編繍

アルフォンス・ドーデ他/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

亡命に寄せる省察

初代ボーリングブローク子爵/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

ミルトン伝・スウィフト伝

サミュエル・ジョンソン/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

女について、心理学的注釈 他四篇

アルトゥール・ショーペンハウアー/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

コロンバ

プロスペル・メリメ/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

大地の糧

アンドレ・ジッド/著 高橋昌久/翻訳

風詠社

はじめてのファッションスケッチ

ジュスティーヌ・ルクフ/著 クロエ・タカハシ/著 和田侑子/翻訳

ビー・エヌ・エヌ

聖書の基礎知識 新約・旧約外典篇

C・ヴェスターマン/著 F・アーヒウス/著 J・ヴェーネルト/著 吉田忍/翻訳

日本キリスト教団出版局

真冬の訪問者

W・C・ライアン/著 土屋晃/翻訳

新潮社

うしろにご用心!

ドナルド・E・ウェストレイク/著 木村二郎/翻訳

新潮社

ナルニア国物語3 夜明けのぼうけん号の航海

C・S・ルイス/著 小澤身和子/翻訳

新潮社

色の歴史図鑑

ニール・パーキンソン/著 百合田香織/翻訳

ビー・エヌ・エヌ

UXデザインの法則 第2版

Jon Yablonski/著 相島雅樹/翻訳 磯谷拓也/翻訳 反中望/翻訳 松村草也/翻訳

オライリー・ジャパン

子ねずみウォルターはのんびりや

マージョリー・フラック/著 おびかゆうこ/翻訳

徳間書店

ウクライナ わたしのことも思いだして : 戦地からの証言

ジョージバトラー/著 原田勝/翻訳

小学館

色の物語 ゴールド

ヘイリー・エドワーズ=デュジャルダン/原著 丸山有美/翻訳

翔泳社

日本語と英語でわかる!もっと知りたくなる日本 相撲

西尾克洋/著 中村知之/翻訳

秀和システム

富者の思考 お金が人を選んでいる

ケリー・チェ/著 小笠原藤子/翻訳

CCCメディアハウス

プロフェッショナルアジャイルリーダー : 組織変革を目指すトップとチームの成長ストーリー

長沢智治/翻訳

丸善出版

0 notes

Text

去年年底的一个上午,我们登上一架从悉尼飞往东京的ANA航班,开启了我们第二次的日本之行。飞机经过10个小时不间断飞行,于晚上8点半,平安抵达东京羽田机场。到达东京机场后,这才发觉我的一身夏装是多么的不合时易——舷窗外是寒风凛冽,一片萧瑟的冬夜,于是赶紧披上一件外套匆匆下了飞机,出关,取行李都十分的方便和快捷,让人有一种宾至如归的亲切感。出了机场,我们便坐上机场的免费接驳巴士,去了一家维拉芳泉羽田机场大酒店(Hotel Villa Fontain Grand Haneda Airport),在那里睡了一个晚上。第二天早上8点,还是搭乘ANA班机,飞往冲绳首府城市那霸市。

到了那霸,明显感受到这里与东京非常的不同,除了市容市貌有很大的差异之外,这里的气温更加和暖,接近于澳洲的春秋季节,虽然这里同样也是冬天。出了机场,我们要做的事情就是先去提车。因为这家租车公司并不在机场内,所以我们先要搭乘租车公司在机场的接驳巴士,然后前往租车公司,不过租车公司离机场并不太远,只需5分钟车程。到了那里才知道租车的游客可真多,挤满了营业大厅。公司职员热情友好,不多时我们便拿到了车,是一辆白色Nissan SUV。

澳洲人在日本开车要比在自己家门口都来的方便。在日本驾车者普遍都很友善,而且道路路况优良,交通规则几乎跟澳洲一模一样,车辆都是靠着左边行驶。所以,当我把车开出机场之后,马上找到了驾轻就熟的感觉。不过也有稍微的不习惯地方,其一,日本公路的车速一般都限制在50公里内,这对于我们习惯开快车的人来说,就有点不习惯。其二,当车离开了主路,开到一些支路或小路上的时候,就明显觉得道路非常的狭窄,此时就能体会出车速慢所带来的好处。总之在日本开车是一件非常惬意自在的事情。

我们第一站先去宜野湾海滨公园。我们的车沿着58国道向北行驶,路上的交通状况不错,放眼所见路上尽是些小型车,甚至是超小型车,大货车难得一见。从这点可以看出日本民族的生存空间非常狭小,就是在这一狭小环境里,他们渐渐养成了谦和礼让的美德。沿途有很多老旧低矮的建筑,居民住宅大多是一些方方正正,钢筋水泥的低矮的二层楼房,外墙灰暗,墙粉脱落,门窗狭窄,采光不足,一幢幢房屋像是在海边蹲着的一个个怪物,跟我想象中的海滨别墅、华屋大宅完全不同。不过宜野湾海滨公园倒是蛮不错的。免费的停车场、休憇场所、运动场馆。更让人开心的是天气特别睛朗,碧海蓝天,白云悠悠,水波荡漾,清澈碧绿,一条金色的沙滩横卧在海边。放眼远眺,远处的海浪像拖着姗姗而来的步子,一波波由远及近,最后变成拍岸的惊涛,无数的碎玉琼珠。可能是冬天旅游淡季的缘故,这里无论是海滩还是公园,游人稀少,实在有负于这片美丽的海滨风情,这个风轻云淡好时光。

接下来我们想找一家冲绳面馆。到了冲绳,冲绳拉面一定不能错过。为了找一家网红拉面馆,我们的车七弯八拐的来到了一家面馆。这家店难找倒是其次,更要命的是门前的路非常狭窄,停车场更是小的可怜,没想到在这里泊车成了一种技术活。其实所谓的面馆是由一幢老旧House扩建改造而成的,屋外建有一个大凉棚,横七竖八放着几张长桌,几条长凳。面馆里里外外都坐满了客人,看上去都是些当地人,大家彼此熟识,谈笑风生。

走进院子,我一下子觉得像是走进乡下的亲戚家里,亲切自然。我们在凉棚下找了一张桌子坐下。只见一位和霭可亲的老板娘递上二份菜单,菜单当中居然还有英文,大喜过望之下再一看价钱,更是乐开了花,一份套餐1400日元,如果光点一碗冲绳拉面只需900日元。套餐包括配菜、刺身、冲绳油炸圈饼、冲绳饭和冲绳拉面,拉面里可以放五花肉,肋软骨或排骨,客人根据自己的喜好三选一,面里还放了些魚糕片、葱花。汤料是炖的肉汤,味道浓而不腻,美味爽口。我们点了一份套餐和一碗冲绳拉面,拉面里的五花肉瘦肉和脂肪分布均匀,入口即化,饱足感十足,味道鲜美。

当晚我们入住星野集团BEB5冲绳濑良垣度假村(Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki),这是我们日本之行住的最便宜的酒店,双人房3晚3万日元,而且房间大,床大,设施好,服务优,真是价廉物美。在这三天里,我们几乎跑遍了冲绳中部有名的景点,其中印象最深的要数海洋博公园(Ocean Expo Park)。

海洋博公园位于冲绳县市区的公园,园内面积有77公顷,包括海族馆、户外海豚表演区、海龟馆、海牛馆、海洋文化馆、植物园、热带中心、夕阳广场、儿童乐园、翡翠海滩等等。这里有很多的地方都值得花时间去玩,不过我们还是有选择的逛一逛,重点放在水族馆、海龟馆、海牛馆和馆外的海豚表演上。海洋博公园提供免费停车服务,入园门票2180日元/成人:

这里的海族馆是世界上最大的水族馆之一,里面设有水量高达7500公吨的巨大水槽,其中包括世界第二大水槽"黑潮之海"的大洋池和其余77个水槽。而"黑潮之海"内饲养着世界上最大的鲸鲨鱼,"珊瑚之海"水槽里展示着800群体的各式各样的珊瑚,"深层之海"水槽中重现冲绳深海的海底之迷。我们从小在大城市里长大,本来就对地上跑的动物了解不多,对天上飞的鸟,海里游的生物更是知之甚少,所以一走进海族馆犹如刘姥姥走进大观园一样,看到这多么形态各异,色彩缤纷的海洋生物,既新奇又有趣。这里的海洋生物之丰富多样让人叹为观止,当中绝大多数都是我第一次看到的,当然它们的名字更是闻所未闻。不过这些都无关紧要,来这里图个新鲜,看个热闹还是非常值得的。

海洋博公园每天安排5场海豚表演。每当临近表演的时候,水池边的观众席上早己人头攒动,坐无虚席。我们看的是上午11点钟的那场表演,坐在表演池的左手靠后的位置,大家都在安安静静地等待表演的开始。蔚���的天,碧绿的海,白云飘荡,海风习习,就是坐着无所事事,也是一件赏心悦目的事情。

表演时间一到,我们的耳边立刻响起了音乐和海豚训练师的哨声。只见几条体形优美的海豚整齐划一地欢腾跳跃了起来,水池里顿时水花四溅,一片欢腾的景象。随着嘹亮的音乐节奏,海豚表演了水面跳跃,空中转体,单尾直立等高难度绝技。它们时而单,时而双,时而更是联袂出镜,齐刷刷地展现跃高超的协同能力,海豚在训练师的引导下卖力地表演。整个过程持续有二十分钟,博得了观众热烈的喝彩和训练师的食物奖励。演出结束后,观众们排成一溜长队,纷纷购买喂食海豚的食料,500日元一桶(几条小鱼),以犒劳它们的精彩表现。当我在把小鱼丢进海豚嘴里的时候,不仅对它们心生一丝怜悯,其实它们不正是我们的一个缩影,也在为自己的一日三餐而竭尽全力。

冲绳的美国村是另一个非常值得去的地方。美国村位于冲绳中部地区北谷町的美滨,临近美军嘉手纳空军基地。冲绳1972年归还日本,数十年后,这里依然设有大型的美军基地。对于美国军事人员而言,美国村是他们家乡以外的另外一个家,不过这里同样也吸引无数当地人和海外游客来这里购物,休闲游玩。美国村充满对二战后的美国的怀旧情怀,不仅有许多欧美风情的小店,还有餐馆、电影院、大型超市、游乐场,是集购物,餐饮,娱乐,浪漫海滨于一身的休闲胜地,而且是一处极具美国风情的地方。这里有五光十色的商品,五彩缤纷的灯光,五颜六色的人群。街上、店铺、餐馆到外人头攒动,坐无虚席。每当日落黄昏,还有很多人聚集在海边,静静的守候夕阳西下,云翳的瑰丽多彩,海浪的低吟浅唱,海鸟的幽怨婉转,情侣的喁喁细语,一幅多么温馨美丽,诗与画的海滨风情。每个星期六的晚上,这里更有烟花表演。我们去的那天恰逢星期六,正巧碰上了海上烟花秀。当璀璨绚烂的烟花在夜空绽放时,那一瞬间的光彩,那一瞬间的美丽,却成了长长久久的记忆,将镌刻在灵魂深处,永不磨灭。

烟花表演结束,差不多到了我们预定的晚餐时间。我们沿着海滨步道向北走了5分钟,来到一家名叫"牛排馆琉球之牛"(Blue Ocean Steak)的餐厅。这家店生意火爆,我们前一天打电话去订座,勉强预定上了8点钟的"未班车"。这家餐厅在二楼,非常的雅致舒适,淡淡的灯光,舒适的环境,还有低声细语的时髦男女。空气中更是迷漫着牛排、海鲜、葡萄酒带着的混合味道。餐厅的落地窗外是漆黑一片的大海,屋内奇幻的灯光反射在落地窗上,形成了一整排光幕,光幕上面尽显屋内灯光摇曳,人影绰绰,忽明忽暗,若隐若现的奇妙画面,犹如置身在一个奇幻的世界里。我们点了二份特别套餐,主菜分别是一份300g牛排和一份大西洋龙虾,另外还有沙拉、泡菜、炙考寿司、冲绳产的Agu猪里涮锅、面包。丰富美味的晚餐为我们的美国村之行划上完美句号。

与地上繁华热闹,目不暇接的风光相比,那些深埋在地底的世界才更加的叫人惊艳,拍案称奇,冲绳的玉泉洞就是能让人流连忘返的地下仙境。玉泉洞位于冲绳南城市,离那霸市不远,只需30分钟车程,这是当地一个非常有特色旅游项目,叫做冲绳世界,它有玉泉洞和文化王国组成。

玉泉洞成型大约有30万年,全长有5公里,我们进去的开放洞窟只有890米,有一百多万钟乳石组成。我们沿着金属制的扶梯拾级而下,台阶相当潮湿,像是刚被水冲洗过一样,一股股潮湿闷热的气息扑面而来,像是在告诉我们脚下是一个多么完全不同的世界。果不其然,到了洞里面才知道外面的世界根本就不值一提。

进入洞,我们就一直走下坡路,不过一路上都有灯光照明,除了照明灯光,还有经特殊设计的灯光,它们明暗不一,照射在洞壁、洞顶和脚底下,以加强洞内钟乳石表现效果。突然我被眼前一幕幕的景致所震撼,洞顶到处悬挂着"石锥"形的钟乳石,洞底长出像竹笋一样的"石笋",更大一点是"石柱",更奇特一点的钟乳石都有自己的名字,岩窟王、夫妻岩、枪天井、青之泉等。钟乳石每年只生长1毫米,与之相比,我们的百年人生实在不值得一提。所以只有当我们看到那一幕幕鬼斧神工之作之后,才能真正认识到人类社会的短暂和渺小。玉泉洞窟内还有犹如地下水流动的"波纹结晶",还有如同沙粒一般的"洞窟珍珠"等各式各样的钟乳石,在灯光的映射下发出奇光异彩,让人觉得像是进入一个巨大的水晶宫。

除了各式各样的钟乳石,洞窟里还棲息着适应黑暗环境的罕见亚热带岛屿的生物,其中有蝙蝠、蜥蜴、淡水虾、大鳗鱼等。我们走完整个洞窟用了近一个小时,真是一趟奇妙之旅。出了洞之后还有很多可以继续参观的地方,整个园内有冲绳热带水果园、琉球玻璃传统工艺、冲绳传统艺能和体验琉球王国的生活等,这些展示都像是在娓娓述说着冲绳那悠久的文化和历史传承。

从���地上的光怪陆离,奢侈华丽,到海底世界的五彩斑斓,神秘莫测,再到地下世界的天然奇观,鬼斧神工,都在时时刻刻提醒我们在这个地球上,既有我们生活的真实世界,也有一个我们根本无法触及到的神秘世界。在这二个世界当中,人的世界是多么的脆弱不堪,虽然外表上看起来强大无比,固若金汤,但强大的本质是建立在虚弱之上的,所以它随时都可以转瞬即逝,灰飞烟灭,成为一处处供后人凭吊的历史遗迹。反而那些不露锋芒,深藏若虚的才能长长久久的存在。当我们站立在有着800年历史的琉球王国城堡的废墟上,面对着眼前一片断垣残壁,华屋丘墟,感触尤其的深刻。

冲绳十万人当中就有68位百岁以上老人,比例之高全球位于前茅,有些科学家得出这样的结论,这是因为冲绳人饮食中碳水化合物和蛋白质的比例特别高(冲绳比例)的缘故。我从冲绳归来之后,还是觉得房龙的"生存之迷太大,答案不止一个"更加的靠谱一些。

youtube

0 notes

Text

A・E・ヴァン・ヴォークト - Wikipedia

『非(ナル)Aの世界』 The World of Null A, 1948年

この頃注目を集めていたアルフレッド・コージブスキーの一般意味論に興味を持ち、これをテーマとして2冊の長編『非Aの世界』、『非Aの傀儡』を書く。「非A(Null-A、なる・えー)」の「A」は「アリストテレス」の略であり、一般意味論の別名「非アリストテレス的論理」を意味し、再帰的かつ条件付きの演繹的推論よりも、直観的な帰納的推論を重視し、それを実践するための能力の開発を唱えたものである。1980年代にはこの3作目 Null-A Three を書いている。

- - - - - - - - - - - - - - - -

非Aの世界【新版】 (創元SF文庫) | A・E・ヴァン・ヴォークト, 中村 保男 |本 | 通販 | Amazon

時は26世紀、今まさに〈機械〉によるゲームが始まろうとしていた。ゲームの成績優秀者には政府の要職が、そして優勝者には金星行きの資格が与えられる。ギルバート・ゴッセンもこのゲームに参加すべく〈機械〉市にやってきたが、奇妙な事実が判明する。彼の記憶はすべてがちぐはぐだったのだ。この間違った記憶は誰に植えつけられたのか。そもそも自分は何者なのか。自らの正体を求めてゴッセンの探索が始まるが、その背後では銀河系規模の陰謀劇が進行していた。

- - - - - - - - - - - - - - - -

Non-classical logic - Wikipedia

AI訳

1945年、同じく作家で批評家であるデイモン・ナイトはこの小説について長編の批評を発表しました。[1] このレビューは後に『Cosmic Jerrybuilder: A. E. van Vogt』として拡張され、ナイトは次のように書いています。「『非Aの世界』は、どんな合理的基準でも『古典』とは程遠く、最もひどいとされる成人向けSF小説の一つです。」ナイトはこの小説を四つの主要な点で批判しています。

プロット:「『非Aの世界』は矛盾、誤解を招く手がかり、無関係な行動に満ちています… [ヴァン・ヴォートの] 習慣として、モンスターやガジェット、異星の文化などを単に名前を挙げることで紹介し、その性質を説明しません… これにより、そして彼の記述スタイル(散漫で理解しづらい)によって、ヴァン・ヴォートはプロットを非常に不明瞭にし、最終的に物語が崩壊する際には、事件が何のコメントもなく過ぎ去ります。」 キャラクター:「ヴァン・ヴォートのキャラクターは、繰り返し『ダブルテイク』という誤りを犯します。この現象は面白いのですが、それは精神的な失敗を表しています…その原因は、新しい事実を吸収するのに非常に長い時間がかかることです。『非Aの世界』では、これが合計12回登場します。」 背景:「ヴァン・ヴォートの世界では、1945年以降の進展は、世界政府(a)、いくつかのガジェット(b)に過ぎません…ヴァン・ヴォートはガジェットを物語の技術的背景に組み込むことを怠っており、それらの性質についても明確な考えを持っていません。」 スタイル:「『非Aの世界』における悪い文体の例は数え切れません。私の個人的な意見としては、全体がほとんど悪く書かれており、わずかな例外を除いてそのすべてが劣悪です。」

ヴァン・ヴォートは1970年の改訂版の著者紹介で、ナイトの批判を真剣に受け止めたことを認め、したがって、原作が発表されてから長い年月を経て改訂を行った理由を説明しています。 1974年、デイモン・ナイトは自身の初期の批判を撤回しました:

「ヴァン・ヴォートは、私が知る限り初めて、この期間中に彼が自分の物語について夢を見て、90分ごとに目を覚ましメモを取っていたことを明らかにしました。これにより物語の多くが説明され、従来の基準で物語を批判することがいかに無意味かが示唆されます。もし物語が夢のような一貫性を持ち、それが読者に強い影響を与えるのであれば、それが普通の一貫性を欠いていることはおそらく無関係です。」[3]

1 note

·

View note

Text

『第65回 2024年報道写真展』

期間:12月11日(水)~22日(日) 午前10時~午後7時

会場:日本橋三越本店 本館7階 催物会場 【入場無料】

久々に参りました、日本橋三越さん。

全くもって嬉しい限り。大感激です。

今年一年の締めくくり、写真で振り返る、世間の出来事。

本当に有難く、誠に大感謝、関係者の皆様方へ厚く御礼申し上げます。

あっという間でした、この一年。皆様方は如何でしたか?

そう、そう、そう、明年への準備ですよね。

クリスマス、そしてお正月、エトセトラ。。。

寒さ厳しくなりましたので、皆様方もお身体に気をつけて、

お過ごしくださいませ。

それでは、また!

《写真の185年〔2024年)》

<写真展>

箱根駅伝100回記年

報道写真で振り返る箱根駅伝展

日本橋三越本店 本館1階

2023年12月27日(水)〜2024年1月9日(火)

中平卓馬 火―氾濫

東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

2024年2月6日(火)~ 4月7日(日)

没後50年 木村伊兵衛 写真に生きる

東京都写真美術館

2024年3月16日(土)~5月12日(日)

アンセル・アダムス作品展「ポートフォリオIV:偉大なる啓示」

フジフイルム スクエア 写真歴史博物館 企画写真展

2024年3月28日(木)~5月22日(水)

没後70年 戦争を越えて―写真家ロバート・キャパ、愛と共感の眼差し―

東京富士美術館

2024年4月9日(火)~2024年6月23日(日)

写真展「明治通りを走った都電―金子芳夫撮影写真から―」

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 特別展示室

2024年4月23日(火)〜6月30日(日)

マイケル・ケンナ写真展「JAPAN / A Love Story 100 Photographs by Michael Kenna 」

代官山ヒルサイドフォーラム

2024年4月17日(水)~5月5日(日)

写真展「In Focus: Yuzuru Hanyu Lensed by Jiro Konami」

グッチ銀座 ギャラリー

2024年5月22日(水)– 6月30日(日)

田原桂一『OPÉRA de PARIS』

ポーラ ミュージアム アネックス

2024年6月21日(金)~2024年7月28日(日)

ロバート・フランク生誕100周年記念展

「もう一度、写真の話をしないか。フランクと同時代の写真家たち」

清里フォトアートミュージアム

2024年7月6日(木)~9月29日(日)

ポール・マッカートニー写真展 1963-64~Eyes of the Storm~

東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)

2024年7月19日(金)~9月24日(火)

山岸伸写真展「KAO」日本の顔 scene1072-1140

オカムラ ガーデンコートショールーム

2024年7月16日(火)~7月27日(土)

ニコンミュージアム リニューアルオープン

2024年10月12日(土)

※ニコンミュージアムは、2017年7月にニコン創立100周年を記念して品川インターシティに開設。新本社移転に伴い、リニューアルオープンした。

第65回 2024年報道写真展

日本橋三越本店 本館7階 催物会場

12月11日(水)~22日(日)

<展覧会>

開館20周年記念展/帝国ホテル二代目本館100周年

フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築

パナソニック汐留美術館

2024年1月11日(木)〜 3月10日(日)

【特別展】山本陽子さんと山本海苔店-写真で振り返る57年

山本海苔店日本橋本店内特設コーナー

2024年3月8日(金)~3月31日(日)

生誕100年記念 特別展「高峰秀子が愛したきもの」

日本橋三越本店本館4階 呉服特選サロン

2024年3月月27日(水)〜4月9日(火)

生誕100年記念 東京タワー大特別展

「逆境を乗り越えた大女優 高峰秀子の美学」

東京タワー1F RED°TOKYO TOWER特別会場

2024年3月28日(木)~5月6日(月・休)

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

2024年4月12日(金)〜6月23日(日)

<映画>

映画『オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター』

2024年6月14日(金)〜

全国ロードショー

『フェラーリ』

2024年7月5日(金)〜

全国ロードショー

ゴジラ博 in東京ミッドタウン日比谷

2024年8月13日(火)~2024年9月1日(日)

東京ミッドタウン日比谷 6F BASEQ HALL

主催:ゴジラ博実行委員会

共催:三井不動産/東京ミッドタウン日比谷企画

監修:東宝公式サイト

https://www.godzilla-tokusatsu.com/

ブリジット・バルドー レトロスペクティヴ BB生誕90年祭

2024年9月13日〜

東京・新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、他、全国の劇場で順次開催。

第76回エミー賞 主演男優賞 真田広之

ドラマ「SHOGUN 将軍」

2024年9月15日(日)

※(日本時間16日)

<文学>

寺山修司展

世田谷文学館

2024年10月5日(土)〜2025年3月30日(日)

※生誕90年を記念

<美術館・博物館>

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」

東京国立博物館

2024年1月23日(火)~4月14日(日)

大吉原展

東京藝術大学大学美術館

2024年3月26日(火)~5月19日(日)

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」

2024年5月1日(水) 開館

お茶の文化創造博物館

お~いお茶ミュージアム

伊藤園

2024年5月1日(水)オープン

UESHIMA MUSEUM

渋谷教育学園 植島タワー

2024年6月1日(土) オープン

生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界

東京都庭園美術館

2024年6月1日(土)〜8月25日(日)

カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』展

東京国立博物館 表慶館

2024年6月12日(水)〜7月28日(日)

<商業施設>

内幸町一丁目再開発

2024年2月から着工、全ての完成は2039年度の予定。

東京都立代々木公園が拡張整備され、2024年3月供用開始予定。

あべのハルカス開業10周年

2024年3月7日

<観光業>

観光施設「豊洲 千客万来」開業

2024年年2月

山の上ホテル

2024年2月13日 全館休業

※休館理由:竣工から86年を迎える建物の、老朽化への対応を検討する為。

追記

明治大学は2024年11月15日、東京・神田にある「山の上ホテル」の土地と建物を取得した。

帝国ホテル 東京 建て替え計画

※国際的ベストホテルを目指し、2024年から2036年頃までの期間、グランドホテルとなる新本館と複合ビルの新タワー館を建設。

「食のサステナビリティフォーラム2024」

~“今”の時代の料理人を作る~

帝国ホテル 東京

2024年4月16日(火)

パーク ハイアット 東京 開業30周年

2024年5月7日より、改修工事のため約1年半にわたり全館休業。

HOTERES EXPO 2024 東京

テーマ「より深く知り、より広く活かす」

ヒルトン東京

2024年6月4日(火)

虎ノ門ヒルズ アンダーズ 東京 開業10周年

2024年6月11日(火)

ホテルニューオータニ 開業60周年

2024年9月1日(日)

https://www.newotani.co.jp/tokyo/60th/

東京プリンスホテル 開業60周年

2024年9月1日(日)

https://www.princehotels.co.jp/tokyo/contents/60th/

<教育機関>

東京科学大学 発足

2024年10月1日

※東京工業大学と東京医科歯科大学が統合。科学大は理工学と医歯学との「医工連携」で、新しい研究分野の開拓を掲げる。

<法律>

現行の健康保険証を2024年冬に廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える。

2022年10月13日(木) 政府発表

自転車に関する道路交通法の改正について

2024年11月1日施行

<自然災害>

能登半島地震

2024年1月1日(月) 震度7

<コロナ>

コロナ公費負担全廃 2024年4月

<その他>

ヒロタ創業100周年

2024年10月1日

ハローキティ発売50周年

https://hellokitty50th.sanrio.co.jp

富士フイルム 創立90周年

2024年1月20日(土)

バービーデビュー65周年

グランドセイコーミュージアム 開館

セイコーミュージアム銀座6階

2024年4月2日(火)

迎賓館赤坂離宮 開館50周年

2024年4月11日(木)

モンチッチ 誕生50周年

東京バレエ団 60周年

カシオウオッチ50周年https://www.casio.com/jp/watches/50th/

安部公房 生誕100年

日本武道館 開館60周年

※1964年10月3日 開館

<訃報>

写真家 篠山紀信

2024年1月4日 83歳

写真家 細江敏広

2024年9月16日 91歳

1 note

·

View note

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)8月21日(月曜日)弐

通巻第7873号

「中国の40年にわたる好景気は終わった。破綻の兆候」

ウォールストリート・ジャーナル(8月20日号)

************************

「中国の40年にわたる好景気は終わった。経済は苦境に陥り、次は破綻だろう」と『ウォールストリート・ジャーナル』(8月20日号)が言い放った。

同紙の予測はむしろ遅きに失した観があるが、中国をあの貧困状態から大国の地位に導いた経済モデルは破綻している。

不動産投資が経済を牽引したが、不可避的破滅の近未来が視野に入った。不動産投機の核心はマネーゲームであって、成長は虚像だった。みなが共同幻想に酔った。

昨秋あたりから中国銀行を筆頭に中国の大手銀行は手持ちのドルを売っている。

大事なドル、しかも保有額は大幅に減少した筈である。タイやラオス、カンボジアなどで人民元通貨圏を豪語しつつ、ロシアとは人民元決済に踏み切り、またBRICS諸国との連携では将来のBRICSコイン構想を語っていた。

ところが昨秋以来、中国は米国債を3000億ドルほど市場で売却し、世界一とか言っていた保有高は日本のはるか後方となった。なぜ大切なドルを売るのか? 目的は人民元下落防止である。

人民元は変動相場制度ではなく準固定相場で、一日の変動幅は上下2%と規制されている。年初来、徐々に人民元相場が下がっており、1ドル=6・8人民元から7・35(8月18日)となった。為替相場専門筋は「1ドル=8元」にまもなく近づくだろうと予測している。

中国最大級の投資ファンド「中植企業集団」の「理財商品」が元利払いを停止した。投融資信託「定融」は日本円換算で4兆6000億円を、「中融国際投信」は10兆円以上を投資家から集めた。金利は8%以上だった。

産経新聞(8月20日)の田村秀男氏によれば「投資家は富裕層を中心に15万人に上るとみられ、(中略)微信には8月初め、中植に投資した農村部の主婦が泣きわめきながら、農薬で服毒自殺を図ろうとし、それを必死になって止めようとする姉妹の映像も流れた」

地獄が口を開けて待っている。

3 notes

·

View notes

Text

解锁非转基因大豆的潜力,与 Sahel Agri-Sol 一起迈向成功

在 Sahel Agri-Sol,我们为您提供来自多哥、尼日尔和尼日利亚肥沃土地的优质非转基因大豆。这些大豆专为食品制造商、饮料生产商以及化妆品行业量身打造,纯净、可持续且品质卓越。

面向食品制造商

用我们多功能、高营养的非转基因大豆提升您的产品:

- 植物蛋白食品:生产优质的豆腐、天贝(Tempeh)以及大豆组织蛋白(TSP),满足植物肉需求。

- 烘焙与零食:使用高蛋白大豆粉强化饼干、蛋糕和零食产品。

- 餐饮创意:制作酱油、味噌和毛豆,打造风味独特的食品。

随着消费者对健康食品和“干净标签”原料需求的不断增加,我们的大豆为您提供优质、天然的选择,让您的品牌脱颖而出。

面向饮料生产商

用创新的大豆饮品丰富您的产品线:

- 乳制品替代品:为注��健康和乳糖不耐症消费者提供丝滑的大豆奶。

- 功能性饮料:生产富含必需营养的蛋白质奶昔和强化饮品。

- 咖啡伴侣:推出植物基咖啡伴侣,迎合健康潮流。

借助我们的优质大豆,您可以领先市场趋势,开发面向健康的创新产品。

面向化妆品制造商

用大豆的滋养力量革新护肤与美发产品:

- 大豆油:天然保湿剂,适用于乳液、润唇膏和精华液。

- 大豆蛋白:在洗发水和护发素中加入大豆蛋白,修复和强化秀发。

- 大豆卵磷脂:改善环保型面霜、口红和化妆品的质地与延展性。

随着消费者越来越青睐天然、无毒美容产品,我们的大豆为您提供可持续发展的高端解决方案。

大豆规格

1. 物理特性

- 颜色:黄色,可能有轻微色差。

- 大小:中到大颗粒,均匀一致。

- 含水量:≤ 13%(适合长期存储和运输)。

- 杂质:≤ 2%(包括异物和破损颗粒)。

- 含油量:≥ 18%(视品种而定)。

- 蛋白质含量:≥ 35%(适合动物饲料和深加工)。

- 纯度:≥ 98%。

2. 化学特性

- 非转基因:认证无转基因成分。

- 农药残留:符合欧盟及国际食品安全标准。

- 黄曲霉毒素:< 10 ppb(符合国际食品和饲料安全限值)。

为什么选择 Sahel Agri-Sol?

- 值得信赖的可持续性:无转基因种植,保护生物多样性,支持道德农业。

- 无与伦比的品质:精心种植,严格检测,确保卓越。

- 道德承诺:每一次采购都在支持农民合作社和农村生计。

一起成长,共创未来

无论您是在打造植物基食品、丰富饮料品类,还是重塑美容产品,Sahel Agri-Sol 的非转基因大豆都是您成功的理想伙伴。

📩 联系我们,下单或探讨行业定制化解决方案!

用干净标签的优质原料,让您的产品赢得消费者的青睐。

照片: 非转基因大豆(Sahel Agri-Sol / Adalidda / 公共领域)

0 notes