#単伝庵

Explore tagged Tumblr posts

Text

宮崎駿が38歳で監督デビューした時の鬼畜エピソードクソワロタwwwww http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/6156321.html… 大塚っていうパヤオの先輩が映画版ルパンの監督をやることになったんだが 鈴木清順の書いた脚本がゴミ過ぎて大塚がパヤオに「監督なんかやりたくねえよ」と電話した そしたらパヤオが「じゃあオレがかわりにやるわ」と立候補 パヤオはその日のうちに手伝っていた高畑の赤毛のアンの仕事を辞職(メインスタッフなのに)して(高畑は激怒)会社も辞めて大塚のスタジオに移籍した 大塚のスタジオに移籍してくるときにパヤオは丹内司っていうのちにラピュタの作画監督をやる若手のアニメーターも引き抜いてきた 電話の翌日からパヤオは大塚のテレコムってスタジオに来て 勝手に自分の机を作って鈴木清順の脚本を読みもせずゴミ箱に捨て ものすごい勢いでカリオストロの城のイメージボード(水彩画)を描き出した それと同時にパヤオは赤毛のアンで天才的な仕事をしていた若手の富沢信雄ってアニメーターを高畑に無断で引き抜いてテレコムに入社させてしまった(富沢は今はテレコムの社長) 1か月でカリ城のストーリーを完成させたパヤオは山崎晴哉って脚本家に脚本を執筆してもらうも出来上がりを読んで「つまんねぇな」と一蹴 結局脚本を無視して1か月かけて絵コンテを描くことになった 絵コンテを描きながらパヤオは赤毛のアンの筆頭原画(原画を描く量が最も多い)だった篠原征子っていう若手アニメーターを無理やり引き抜いてテレコムに入社させてしまった(クラリスは全部この人が描いた ジブリではハウルまで原画を担当し引退) それから1か月かけてパヤオは亜細亜堂の河内日出夫ってアニメーターとオープロの友永和秀と山内昇壽郎と真鍋譲二ってアニメーターを引き抜こうとしたんだが それがバレて揉めて結局出向って形で協力してもらうことになった(友永っていう若手は冒頭のカーチェイスシーンを1人で描いた天才) その翌月にもパヤオは赤毛のアンから新川信正っていう若手アニメーターを引き抜いてカリ城に参加させた(この人はテレコムには入社せずにフリーランスになった) そしてその翌月にはパヤオは赤毛のアンで背景美術を描いていた山本二三っていう若手を無理やり引き抜いてテレコムに入社させてしまった(この人はラピュタやもののけ姫の美術監督をやった) パヤオが電話で監督に立候補してからアフレコ終了までに7カ月かけて映画は完成した(実際の製作期間は6カ月でそのうち作画期間は4カ月半) 映画は制作費の5億円すら回収できないほど大コケ(配給収入3億)しパヤオが次回作を作れる可能性はゼロとなった アニメージュの編集者だった鈴木敏夫はパヤオに映画を作らせるために戦国魔城とかとなりのトトロとかもののけ姫とかいった作品の企画書を書かせるが 上層部は「原作がないものは駄目だ」と相手にもしてくれない パヤオは高畑が監督をやることになったリトルニモっていう合作映画を手伝うために渡米するが高畑がプロデューサーと喧嘩して速攻で降板したため次の監督に指名された 帰国した高畑にかわり新監督としてイメージボードを描きまくるがプロデューサーのゲーリー・カーツ(スターウォーズとかをヒットさせた人)と大喧嘩して速攻で帰国 無職となったパヤオに鈴木の上司で尾形というアニメージュの編集長がパヤオに漫画版ナウシカの連載をさせる ナウシカの映画化を焦った鈴木敏夫は最低でも原稿が160ページなければ出版できないにも関わらず118ページの薄っぺらい単行本を出してしまう ナウシカの1巻は初版7万部出したが5万部も売れず大コケとなったが鈴木敏夫は編集長の尾形と共に強引に映画化を推し進め徳間と博報堂の合同の会議にまで持ち込む そのプレゼンの席でナウシカの出版部数を聞かれた鈴木敏夫は「50万部売れてます! 大ヒットです!」と大噓をついた その嘘のおかげでナウシカの企画は動き出したがカリ城が大コケしたパヤオの新作は100%コケると業界中の噂となり引き受けてくれるスタジオはどこにもなくテレコムにすら断られた 唯一引き受けてくれたのがトップクラフトというアメリカのアニメを専門に作っていたスタジオでパヤオは日本のアニメを一度も作ったことがないというとんでもないスタッフを使ってナウシカを作らなければならない羽目になってしまった そこにド素人の庵野秀明がアニメーターとして参加したいと面接にやってくる おわり

3 notes

·

View notes

Text

デビルマン

ユニバース41

メシアと残虐なる人間

メシアは異世界の空を見上げた。ここはデビルマンの世界。デーモンと呼ばれる存在が、人間と融合し、新たな種として生きる者たち。だが、驚くべきことに、この世界では彼らこそが被害者だった。

デーモン族は確かに異形の姿を持つが、彼らはただ生きようとしていた。しかし人間たちは違う。異端を恐れ、排除しようとする。彼らはデーモン族を**「悪魔」**と呼び、狩り、処刑し、残酷に弄んだ。まるで、デヴィルのごとき冷酷さだった。

メシアは街を歩いた。瓦礫の影で泣く子供のデーモン。その瞳には恐怖が宿っていた。彼らが敵ではないと知りながら、人間は己の恐怖を正義にすり替え、虐殺を続ける。

「ここでは、人の方が悪魔か……」

やがて、炎と悲鳴が夜を貫いた。デーモン族の反撃が始まる。だが、それは復讐か、それとも生存のための戦いか。メシアは静かに見つめた。ここに正義はない。ただ、残虐の連鎖が続くだけだった——。

ユニバース2

『デビルマン』とは? 人間と悪魔の狭間で揺れる衝撃作

『デビルマン』は、1972年に永井豪によって生み出された伝説的な作品です。漫画���アニメ、映画、そしてリメイク作品を通じて、世代を超えて語り継がれています。単なるヒーローものではなく、人間の本質や善悪の境界を深く問いかける物語であり、今なお多くのファンに衝撃を与え続けています。今回は、『デビルマン』の魅力やテーマ、派生作品について詳しく紹介していきます。

1. 『デビルマン』のストーリー

物語の主人公は、**不動明(ふどうあきら)という心優しい少年。ある日、親友の飛鳥了(あすかりょう)**から、「この世界には古代から存在する悪魔(デーモン)がいる」と告げられます。デーモンは強靭な肉体と恐るべき力を持ち、人間に寄生し、乗っ取ることで生き続ける存在でした。

了はデーモンに対抗する唯一の方法として、「悪魔の力を持ったまま心を人間のままに保つ」という道を明に示します。彼は儀式の末、最強のデーモンアモンと合体し、デビルマンとして生まれ変わります。以降、明はデビルマンとして人間を襲うデーモンたちと戦いながらも、やがて人間そのものの残酷さに気づいていくことになります。

物語が進むにつれ、人間とデーモンの争いは激化し、やがてデビルマンは「人間とデーモン、どちらが本当の悪なのか?」という問いに直面します。その結末は、読者に深い衝撃を与えました。

2. 『デビルマン』のテーマ:善と悪の曖昧さ

『デビルマン』は単なる「ヒーロー vs 悪の怪物」という構図ではなく、人間の本質を問う物語です。

① 人間こそが悪魔?

物語が進むにつれ、デーモンよりも人間の方が残酷であることが浮き彫りになります。恐怖に支配された人々は、デーモンの存在を理由に仲間を疑い、次第に狂気に満ちた暴力を振るうようになります。友人や隣人すら殺し合う惨劇が広がる中、「本当の悪魔は誰なのか?」という疑問が読者に突きつけられます。

② 友情と裏切り

デビルマンとなった明と、彼を導いた了の関係も重要なテーマです。了は物語の終盤で驚くべき正体を明かし、明との友情は裏切りによって終焉を迎えます。だが、その裏には、ただの悪意ではなく、深い悲しみと目的があったことが明らかになります。

③ 戦争と破滅

物語が進むにつれ、デビルマンとデーモンの戦いは、やがて世界規模の戦争へと発展します。その結末は、現実の戦争や人類の愚かさを思い起こさせるものであり、多くの読者に衝撃を与えました。

3. 『デビルマン』の派生作品

『デビルマン』は、原作漫画だけでなく、アニメやリメイク作品でも展開されています。

① 1972年版アニメ『デビルマン』

漫画と同時期に放送されたアニメ版。

子供向けにアレンジされ、明るいヒーロー作品となっている。

「デビルチョップはパンチ力!」などの名セリフも話題に。

② 1987年 OVA『デビルマン 誕生編 / 妖鳥死麗濡編』

原作に近い内容をOVAで映像化。

バイオレンス描写が強く、アニメ版とは全く異なる雰囲気。

③ 2004年 映画『デビルマン』

実写映画化されたが、脚本・演出の問題で酷評される。

逆に「伝説的なダメ映画」としてカルト的な人気を誇る。

④ 2018年 Netflixアニメ『DEVILMAN crybaby』

湯浅政明監督によるリメイク作品。

原作のテーマを現代風に再構築し、世界的に大ヒット。

スピード感のある作画と過激な演出が話題に。

4. 『デビルマン』の影響

『デビルマン』は後の創作作品に大きな影響を与えました。

『新世紀エヴァンゲリオン』(庵野秀明)

主人公の苦悩や、絶望的なラストの影響が色濃く見られる。

『進撃の巨人』(諫山創)

巨人 vs 人間の構図や、「人間こそが怪物である」というテーマが共通。

『ベルセルク』(三浦建太郎)

ダークな世界観と、人間の愚かさを描く点で類似。

このように、『デビルマン』は単なる漫画の枠を超え、様々な作品に影響を与え続けています。

5. まとめ:『デビルマン』は今なお語り継がれる名作

『デビルマン』は、単なるヒーロー作品ではなく、人間の本質や善悪の境界を問いかける深いテーマを持つ作品です。その衝撃的なストーリーは、50年以上経った今でも色褪せることなく、多くのクリエイターやファンに影響を与え続けています。

もしまだ読んだことがない人は、ぜひ原作漫画を手に取ってみてください。あなたは、この物語をどう感じるでしょうか?

あなたの好きなデビルマン作品や印象に残ったシーンは?ぜひコメントで教えてください!

0 notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む ⅩⅡ

花鳥誌2024年12月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

22 この池の生々流轉蝌蚪の紐

『ホトトギス』昭和三十二年三月号「句日記」に「(昭和三十一年)三月十八日、土筆���、真下宅。」と前書き。 掲句については清崎敏郎『高浜虚子』に詳細な成立事情と鑑賞があるので、そこから始めたい。

「今年また私の庭の小さい池にいくつか蟇や蛙が水に飛び込んで這ひ上がったり、『蝌蚪の紐』が浮かみやうになって来た」と虚子自身『虚子俳話』(昭和三十一年)書いているから、池は虚子庵の池であり、「蝌蚪」は兼題であったろうと推測している。ただし、「句日記」の前後に「蝌蚪」の他の句は確認できない。

清崎は、「生々流轉」とは、四季の巡行を「蝌蚪の紐」から思い致した心の動きを指すとする。紐は成長し、蝌蚪が生まれ、それに手足が生えて蛙となる頃には夏となり、秋を経て冬ともなれば冬眠して姿は見えなくなる。そしてまた啓蟄あたりには蝌蚪の紐を産み付ける、と。 ただし、虚子自身は清崎が指摘するような、蛙の「生々流轉」に限定しないことをさりげなく語っている。以下『虚子俳話』「生々流轉」の章の続きを引こう。

この池の生々流転蝌蚪の紐 虚子

まことに万物の生々流轉の姿がわが心をひいた。春立ち、夏来り、秋去り、冬至る、一年の流転の忙しさが心を引く。 この句はその心持を「生々流轉」の文字で現はに表はしてをる。

すわなち、虚子は「蝌蚪の紐」から天地の四季の運行全体を連想していた。続いて虚子は、「蝌蚪」と「蛙」の縁から、芭蕉の古池句を引き合いに出す。

若しこの句をよしとする人があらば、そはこの「生々流転」と現はに言つた処にあるのであらう。併しながら、彼の、

古池や蛙飛び込む水の音 芭蕉

の景色を叙するのみであつて、何の主観の表現をせず、その中に生々化育の意を寓し得てゐるのといづれぞや。

虚子に「古池」句の解釈は独自で、「初蛙」の発想でこの句を春の初めの生命感あるものと捉えていたので、単なる一瞬の写生ではないにしても、��身のように「生々流轉」と主観を露出してはいない。そのどちらが良いというのかと自問自答して見せる。

流れ行く大根の葉の早さかな 虚子

大根は二百十日前後に蒔き土壌の中に育ち、寒い頃に抜かれ、野川のほとりに山と積まれて洗はれるのであるが、葉つぱの屑は根を離れて水に従つて流れて行く。水は葉をのせて果てしなく流れて行く。ここにも亦た流転の様は見られたのである。

つまり、虚子一流の集中的に対象の本質をつかむ、客観写生の句��ある「大根」句も、「古池」句同様、背後には生々流轉の世界があるというのである。しかし、こう書いたからと言って、「いずれぞや」という自問自答の回答にはなっていない。むしろ、最晩年の虚子にとっては、主観の露出か客観かの二項対立は問題ではなく、広く俳句とは「生々流轉」を詠むものである。ただ、その表現の仕方が違ったに過ぎないと言いたいらしい。

逆に言えば、掲句は珍しい主観露出によって、自己が求めてきた俳句世界一般を表現したものだったということなのだろう。 なお、虚子の「この」は要注意である。

この庭の遅日の石のいつまでも 虚子

「遅日」の本意を「いつまでも」と抜け抜けと詠んだだけに見えるこの句も、「この庭」と限定することで庭の外の俗世間との対比がなされ、自ずと庭の状況が感じとれるようになっている。この句は、京都竜安寺石庭にわずか十分ほどいて詠んだもので、後に山口誓子が何度も訪れ、庭石の配置まで図って詠んでも虚子に適わなかったと述懐していることを思い合わせるべきである(『俳句鑑賞入門』昭和四二年)。

寒庭に在る石更に省くべし 誓子

23 春の雲とけて流れてむすぼれて

『玉藻』昭和三十二年三月号初出。

年尾の解説にはこうある。

父の好きな句に、凡兆の「上行くと下来る雲や秋の天」といふ句がある。それは巧みに秋の雲の様子を捉へてゐる。この父の春の雲は又、春の雲の姿を言ひ得てゐると思ふ。春の雲のとけたかと思ふとすうと形が伸びて行き、又結ばれたやうになる。春の雲の柔らかい様を云つたのである。所謂春雲巻舒の情を叙したのである。

「巻舒」とは、伸び縮みする様を言う。漢詩を調べると「春雲」そのものではなないが「晴雲巻舒」「天雲巻舒」といった熟語が確認できる。 掲句で問題とすべきは「て」の三回の繰り返しである。動詞の多用は、俳句で成功しにくいが、虚子は稀に思い切って使って成功している。

囀の高まり終り静まりぬ 虚子

まず、同じ春の句であることは注意を要しよう。浮き浮きした心の調子を乗せたリズムとなっている。掲句の「て」の連続は、変化・転変の様を言う。年尾が指摘する虚子愛唱の凡兆句。ふつう秋の天は高く馬肥ゆる爽快な様をいうが、凡兆の句は極めて動きの激しい荒れ模様の空である。台風の時期、高いところを流れる雲と、下の方から激しく動きの早い雲が飛んで来て交差するような、ダイナミックな様を詠んだ。

対する虚子は、同じ雲の動きを主題にしながら、春の光の中、絹糸のように一旦「流れて」はまた絡み合う様を詠んだ。

なお、漢詩には「雲雨の交」(『文選』��という言葉があり、男女の情交を暗示した。俗に雲になり雨になりと読み下して、芝居の音曲や江戸小説の濡れ場でも使われる。御所での帝の睦言は、「雲雨」とだけ符牒として日記に記録されたこともあるという。虚子がそこまで意識した否かは確かめようもないが、「溶けて流れりゃ皆同じ」という小唄調の流行歌も思い合わされ(虚子は自分の句をコラージュして小唄も作っていた)、「むすぼれて」のオチに「艶」を感じるのは私だけだろうか?

『虚子百句』より虚子揮毫

23 春の雪とけて流れてむすぼれて 24 鎖したる老の我儘梅が門

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

1 note

·

View note

Text

真観落胆す

Wednesday 15 October 2014

真観は始発バスで東京に行った。 今日は、学校だった。 後期授業の2回目。2人欠席。 生徒を半分に分けて授業をする。 9人の個人面談をし、残りの10人は、映画鑑賞。 映画鑑賞は、教室に常設してあるテレビの画面で観たかったが操作が分らず断念してiMacで。 ドラマ「早春スケッチブック」を流した。 しかし、観る生徒は殆どいなかった。(と思う。真観は、終始面談をしていた) この方法、改善の余地あり。

授業が終わり職員室に行くと今年卒業したMが来て来た。彼を誘ってコリアン・レストランでランチを共にする。Mは、韓���からの留学生だった。レストランの後もまだ時間があると言うのでカフェでお茶を。終ったのは3時を過ぎていた。元気そうで何より。卒業以来会っていなかった。真観は、「出会いのカメラマン」の写真を渡した。(彼女のMの写真もMに託した)

学校に戻ってテレビ画面で観れる様にオーディオの敗戦や操作方法を模索した。これには、K先生も手伝ってもらう。最終的にはこの問題は解決出来た。

やっと図書室へ。Sさんとおしゃべり。Sさんは、大学の文学部/図書情報学科を卒業していると初めて知る。真観、面白い学科があるものだなと興味を示す。

4時半より他クラスの生徒T君の面談をする。 真観、今日から始めたボランティア面談のスタートだった。 真観は、T君にK.Mさんのカンボジアの本を進呈する。

5時半に学校を出て三鷹台の歯医者へ。 長く原因不明だった奥歯の鈍痛は歯槽膿漏だった。 その歯を抜く事になった。麻酔注射をして抜いたのだがいとも簡単に抜けた。 もう歯は腐っていたのだ。真観の分身が亡くなった日。真観落胆す。

治療後、脱脂綿を噛んだまま新宿駅に移動。 8時40分のバスに乗る。

学校の日はいつも生徒とのやり取りの会話で頭がいっぱい。 茶畑庵に戻ってからの独り言もその会話を続ける。

0 notes

Text

2024/8/8

遅刻!!!

今回の担当:🦋

次回の担当:🌛

目は覚めたのは午前中だが、起き上がりは昼になってしまった やめよう 支度は数十分でできるはずなのに、それより前に石になっている時間が長すぎる やめよう

外

夏真っ盛りではあるが、風が涼しくて昨年と比べると歩きやすい 良い でも風景を眺める余裕はない 暑い

建物と街路樹が密集している地帯にくる 熱を帯びたなんとも形容しづらい匂いが鼻にくる いい匂いとは思わないが、強い不快感もない 子供の頃の記憶を伴って香る匂いはどんなものでも鼻をつまむことがない気がする 記憶を引っ張り出したくなって拒否しないのかもしれない

昼ごはん

近所の定食屋さんに行った 食べたい食べたいと思ってなかなか足を運べなかったから、やっと達成できて嬉しい はじめに食べた味噌汁の塩分が濃く、ぐわ〜となる 美味しい 沢庵が鰹節のついたタイプだった 嬉しい あと、ごはんに米が乾いて透明になったハリハリがついていた 良い

食後に運ばれてきたはちみつレモンをちびちび飲む 背の高いコップに入っており、暑さでかいた水滴が手のひら全体につく

その後は何個かぐるぐると歩き回り用事を片付け、アイスコーヒーを飲んで帰った ガ〜〜と飲んだので胴体周辺が次第にむかむかしてくる 夏の日差しによる身体の衰え

帰り

日が沈み歩きやすい 非常に すべて日光が悪かった 疲れや気分の悪さがほとんどない

今日はなんだかんだ、積み上げたタスクを終わらせることができたので良かったのではないでしょうか(はい) 出鼻を挫いたので全く達成感も喜びもない なんだかんだでいいよ〜となれない 気力と自��を失っているらしい 夏の予定表と日記帳をつくろう

今日買った体験付き石を拭いて寝ます

近況

ここ最近切り替え、というか何かに手を付け始めるのが遅くなっている どんどん悪くなっている 動かないときは時間を認識する思考力すら消え、ただぼや〜と目に映った文字や画像を読み取るだけ なんの得にもならないし、そんな時間に衝撃は受けない

誰かいきなり玄関を突き破って、部屋の中央にただ居座っていてくれ

単に完璧に1日を過ごすことを諦めて、何のやる気も自力で起こせないものぐさとなっている ちゃんとしないとちゃんとできないし、ちゃんとし続けないとちゃんとなれない め、めんどくさ……

だれか〜

まあ、こういった怪異に既に成りはじめているのでさっさと帰省します 帰るぞ! うお〜

あと今日本を図書館で借り、丸善で買い、積みも整理したので完全に本を読む気概に溢れている 読むぞ! うお〜〜〜〜〜〜〜〜

1cmの嬉しさ

・祭りの催しの一環として、商店街近くの店々が店頭に出し物を置いていた いい! ワンコインでできる自然石取り放題(数十秒)をやる 衝動的 何の意味も物欲もないけど、今しか購入できない小さめ変なものを見ると真っ白になる 私は葦でござい…… 日が真上で照っている時間帯で、さらに頭上に陰をつくってくれるものがなく身も頭も本調子からズレ落ちた状態で石をすくう 薄い長方形の木箱に白砂と『自然石など』が入っている その箱の上でキッチンタイマーが時間を刻む 目的は家に謎のブツがある景色を見ること なので一応取り放題!と謳っているけど、箱の中で比較的大きい紫色の三角石を開始3秒でとったら満足した のろのろと手を動かす 残り10秒と伝えられた 取り皿に砂がこんもりしてきたのを見て、ジャカジャカ掬いすぎると砂山が崩れて台無しになるんだ〜と気づく 今更 全く勝負を楽しめていない 制限時間が終わりを迎え、皿の中身がザルにまかれる すぐに砂がはけ、石が単色の網目を彩る さらりと見ただけで10個はとれた しかも色も形も被っていたり近しいものがない それなりに良いのでは しかし、そんなわけはないようで御情けの追加石を砂丘からスコップ数杯分もらった お祭りだ…… 祭り屋台での恵みだ…… 今まで全く祭を認識していなかった こんな舐めた取り放題は祭りでしてはいけない

店主の方が陽気で、掬う横でかるく野次をとばしていてよかった

・めちゃめちゃ好みの曲がCDショップ内で聞こえた めちゃめちゃ好みだったので会計時に一か八かで店員さんに尋ねたら仔細に教えてくれた なんという………… HAPPY……

・帰り道、いつも無人状態の公園に人がいたのを見る 嬉しい 自転車を立て掛け、一人でぼんやりしていた

🌛

一番となると特に何も思いつかないかも 美しさは一定の時間を過ぎると横並びになっててしまうので

一番と言えるほどの衝撃を受けたい

なにか挙げるとするなら早朝の外 どの時期でも美しく思います 写真も朝に撮ったものが多い気がする

🎈

宿題〜〜…… Logとかですかね? 私は宿題、というか夏リストに「本を消化してNotionにLogを貯める」とあります 私もそう思います そのために帰るぞ 帰るぞ

質問

ちょっと待ってください……

0 notes

Text

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

遅ればせながら視聴した。まさしく21世紀のエヴァンゲリオンって感じだったな。旧劇場版を「本歌取り」しつつも、単なるリメイクではなくエヴァの世界観を補完し拡げるものだった。

視聴しながら思い続けずにはいられなかったのは、これはTV版からずっとついてきたオッサン連中への鎮魂歌であるのだ、ということだ。WikipediaによればTV版は1995年放送だと。本作の公開が2021年だから、TV版当時に20歳だった人はこの完結編公開時には46歳ということになる。

私は「エヴァ世代」からは1、2世代あとの世代なので、今のオッサン当時のファンがどの程度この作品に狂っていた(クレイジーだった)か実感はない。ただ「伝説」(私が書籍やネットの出所不明情報より伝聞したところ)によれば、みんな「けっこう拗らせていた」らしい。

(蛇足。「伝説」」によれば当時、エヴァに狂っていたのは中高生がメインではなく[中高生でそうした人もいただろうけど]大学生や大人だったらしい)

美しいことだ。人生のエネルギーをフィクションに拗らせることは、まさに少年のような純粋さであり、それは作品を心から楽しめばこそだ。人生にそうした時間があった、瞬間があったというのはとても美しいことだ。オッサン、あんたらは輝いていたんだよ。そして四半世紀後にこの作品を映画館で視聴していたあんたらもまた輝いていた。

同時に「元凶」である庵野秀明にも(視聴しながら)思いを馳せずにはいられなかった。「マジでやりたい放題だな~」と。

従って「エヴァリアルタイム世代」ではなく「エヴァって作品は昔はなんか凄かったらしい」と伝聞して育った世代の私にとって、この作品は、「私のなかの『新世紀エヴァンゲリオン』」を終幕するものであると同時に、それと並行して、「『エヴァリアルタイム世代』が感じているであろうノスタルジー、人生でそう何度も味わうことができない『時の蓄積』がある故の最大級のカタルシス」を想像し、「オッサンたち、エヴァという作品が庵野のやりたい放題の結果ではあるけどともかくも終わって良かったね」とオッサン達への共感を呼び起こすものであった。作品を通じて見知らぬ(私はエヴァリアルタイム世代のオッサンと実際の交際があるわけではなかったので)オッサンたちの人生を勝手に想像し私は心がぽかぽかした。見知らぬオッサンの人生を勝手に想像して心がぽかぽかする作品というのもそうは無いと思われるゆえ、この感動もまた新世紀エヴァンゲリオンという作品でなくては得ることができなかったであろう。

いろいろ書きたいことはあるが、結局それは作品内のある描写が良かったと蛇足を連ねることになるだけだろうし、そうした情動のほとばしりは、上記したようなオッサンたちがとっくに書きまくっているであろう。だから私がこれよりさらに書いて意味のあることはないのだ。

ありがとう、新世紀エヴァンゲリオン! ありがとう、庵野秀明! 私はエヴァリアルタイム世代ではなかったが、本シリーズは私の青春の大切な思い出の一幕となってくれた。 本当にありがとう!

1 note

·

View note

Video

youtube

有志による『天地を喰らうII』のクローンゲーム版初見プレイ。 FC版の諸葛孔明伝は実機でプレイ&クリア済み。 配信時の冒頭無音箇所削除済。 単福に会いに東の洞窟へ ↓ - 東の洞窟 - 洞窟の奥に『単福』がいるので仲間にしましょう(※軍師に任命して装備を整えておこう) お宝 1F 鉄の剣 荊州城に戻ると、曹操軍が南に攻撃を始めたとの情報が 新野城に向かいましょう ↓ - 新野城 - ・宮殿に伊籍がいます 曹操軍が白河をくだり、まもなく新野に到着するという報告を受けます ・ちょうどよい演習がわりと頼もしい発言の単福 城を出ると右上にテントが出現しているので戦闘を仕掛けます 白河之戦・・・【呂曠 呂翔 兵士 兵士 兵士】 撃退したら新野城の宮殿の伊籍の元へ 次は本隊がやってきます 城を出ると戦闘に突入です 新野城之戦・・・【曹仁 李典 兵士 兵士 兵士】 ※1ターン目は防御でしのぎましょう 戦闘開始早々『八門金鎖の陣』を敷いてきます が、こちらには単福がいます 本隊を撃退し新野城の宮殿へ戻ると都より手紙が届いています 差出人は単福の母上 ここで単福の秘密が明らかに 残念ながら単福が劉備軍から離脱します 劉備「惜しい……」 宮殿を出ると都へ向かったはずの単福がまだいます 新野城の西にコウメイという若者が住んでいて水鏡先生は彼を『伏龍』と言っていたとの情報をくれます 新たな軍師を求め、コウメイの元へ参りましょう(※軍師任命を忘れずに) ↓ - コウメイの庵 - ・今回は留守ではありませんが、庵にいたのは弟の『諸葛均』でした ・コウメイはまたも外出中で楼桑村の『崔州平』を訪ねているのではとのこと 崔州平って誰だっけという方は1章のチャートをご覧ください 楼桑村に行くには船が必要です 新野城の住民の話では、荊州城の南『江夏城』からなら船を出せるはずとのことなので江夏城へ向かいましょう ↓ - 江夏城 - ・宮殿へ行き、劉琦に相談すると幽州まで船団で送ってもらえることに ついでに『劉琦』が仲間に加わります 東の船着き場から幽州へ ↓ 幽州に着いたら北西の楼桑村へ ↓ - 楼桑村 - ・崔州平の屋敷に行くと、なんとコウメイとは一足違い 今は自分の庵にいるのではとのこと ・せっかく楼桑村まで来たので劉備の母上に会っておきましょう 船着き場から江夏に戻りコウメイの庵へ ↓ - コウメイの庵 - ・庵にはまたしても諸葛均が コウメイはついさっき帰ってきたがまた出かけたそうでいつ帰ってくるかわからない 帰ってきたら新野城に連絡を入れるとのことなので新野城に戻りましょう このすれ違い、まるでサ◯トリアの王子のよう ↓ - 新野城 - ・宮殿へ行くとそこにはもう諸葛均の姿が いつの間に追い越したんだ… ・今は庵にいるらしいので再び会いに - コウメイの庵 - ・やっとのことでコウメイと会えました しかしコウメイはお昼寝中です ・コウメイに話しかけると起こすかどうか選択肢が出ます ここであの言葉を思い出しましょう 「眠れる龍を起こしてはいけません じっと待つのです」 『諸葛亮』が仲間になります 中国史上最高の軍師 諸葛亮孔明は ついに 劉備の三顧の礼に応じて草蘆を出たのであった 場面は変わり、 - 新野城 - ・曹操軍10万が新野をめざして進軍中 ・コウメイの策で『博望坡』の険を利用することに 関羽、張飛、関平、周倉がそれぞれ配置につく 劉琦は江夏城に ・コウメイの装備を整え軍師に任命しよう ・新野城の開発が少し進んでいます 隠しアイテム ・城内右上の松の右下のマス/鉄の剣 ・城内左の六本松一番右上のものの左下のマス/鉄の鎧 新野城の北、博望坡へいざ出陣 ↓ - 博望坡 - 北に進むと曹操軍がいます 話しかけて戦闘開始 博望坡之戦・・・【夏侯惇 于禁 李典 兵士 兵士】 ※1ターン目は防御でOK 1ターン経過するごとに火計が発動し、関羽・張飛・関平&周倉が加わります 回復と防御だけでも勝てます 曹操軍を退けたら博望坡を探索できます 奥の出口から抜けても新野城の近くに出ます お宝 金178/赤心丹/鉄の兜/金160/金178 新野城へ戻ると劉表の容体が悪化したとの報せ 劉備が加わり大至急荊州城へ by noinoinoiz

0 notes

Photo

らくがき寺(単伝庵・京都) 大黒堂の白壁には願いなどを書くことができます ボクも願いを書きましたが12月22日ごろには、新しく塗り替えるそうです ①②③他の人のらくがきは撮影禁止なので、大黒堂の外観だけ写しました #単伝庵 #らくがき寺 #御朱印 #御朱印好きな人と繋がりたい #御朱印巡り #御朱印スタグラム #御朱印集め #御朱印めぐり #御朱印好き #御朱印収集 #御朱印おじさん #御朱印男子 #御朱印巡り #綺麗な御朱印 #ご朱印 #ご朱印巡り https://www.instagram.com/p/B6Evw_alL1p/?igshid=1198jtz03t1a0

0 notes

Photo

単伝庵の御朱印。らくがきの願いを叶える「走り大黒」の墨文字に「八つ輪宝紋」の朱印、「奉拝」ではなく「所願成就」の文字がとても印象的です。 Tanden-an's red ink stamp (goshuin), 'Hashiri Daikoku (走り大黒).' #御朱印 #ご朱印 #御朱印集め #御朱印巡り #御朱印好きな人と繋がりたい #御朱印スタグラム #御朱印さんぽ #御朱印好き #御朱印収集 #お寺巡り #単伝庵 #寺 #お寺 #kyoto #temple #tandenan #goshuin (らくがき寺単伝庵) https://www.instagram.com/p/Bx-_ZaBFhqI/?igshid=16ho81fhs3lb2

#御朱印#ご朱印#御朱印集め#御朱印巡り#御朱印好きな人と繋がりたい#御朱印スタグラム#御朱印さんぽ#御朱印好き#御朱印収集#お寺巡り#単伝庵#寺#お寺#kyoto#temple#tandenan#goshuin

0 notes

Photo

やわたのご朱印巡りというイベントが行われていたので参加してきました♪ #御朱印 #京都 #KYOTO #八幡市 #やわふぉと #相槌神社 #善法律寺 #単伝庵 #らくがき寺 #飛行神社 #神應寺 #石清水八幡宮 (Yawata, Kyoto) https://www.instagram.com/p/Bw3ypd-grVL/?igshid=qtcxckgaa3p5

0 notes

Text

丑の刻の平安京に羅城門が顕現し、下人が侍を鞭打ちしこと

今は昔、さる山中を根城とする盗賊の砦に、のちに都で下人をすることになる子供がいた。砦に囲われた女たちの一人が産んだ男の子だった。子供は口減らしのために棄てる決まりだったが、時々首領が気まぐれを起こして育てさせることもあった。それで、下人にとって女たちは母たちでもあった。

母たちは下人をかわいがった。乳をやり、口々にことばを与えた。

お前の本当の母さんは死んじゃってね。産んですぐ後にね。かわいそうにね。

下人には「本当の母さん」という言葉の意味するところがわからなかった。母はつねに複数いた。赤ん坊は横で頭を潰されて死んでいった。生かされた兄弟たちは、自分と同様に母たちに可愛がられていた。

盗賊たちは街道を通る商人や役人の一行を襲い、身ぐるみを剥いだ。男は報復を防ぐため皆殺しにした。女は裸のまま逃したり、時には何人かさらってきて元からいた女を代わりに捨てたり���た。母たちの顔ぶれは入れ替わった。

成長すると、下人も盗みに駆り出された。

初めての仕事は、寺の鐘を盗み出す手伝いだった。まず老法師に扮した爺さんが寺に行き、うまく鐘堂に泊めさせてもらい、そのまま死んだふりをする。下人は、兄弟の一人と共に寺に赴き、激しく泣いて見せ、夕方に引き取りに来ると行って立ち去る。寺の僧たちは貰い泣きをしていた。あとは年上たちの仕事だった。死体を運ぶふりをして鐘を盗み出す者。鉦を叩き経を上げさせる俗法師の仲間たち。鐘堂の穢が明けて小僧が鐘堂を開ける頃には、鐘を鋳融かして加工し市で売りさばいた後だった。

母たちは下人がどんどん一人前の盗人になっていく様を見て嘆き悲しんだ。

ある日連れてこられた母は元は都で女房をしていたといい、男たちの目を盗んで地面に木の枝で読み書きを教えてくれた。下人はすぐに女手と男手のどちらも覚えた。女は夜みなを集めて「光る君」の話を諳んじてみせ、皆で貴人の生活や恋愛に思いを馳せた。あまり娯楽のない砦の生活で、「光る君」の朗読は女たちにとってお楽しみの時間となった。

やがて下人は成長したが、母たちは相変わらず母たちだった。寝ていると母たちの上に覆いかぶさって揺さぶる男たちを嫌悪していた。

自分も「光る君」のような男と「契り」を結んでみたいと思っていた。

そう女房の女に言うと笑われたが、下人が笑わないのを見て口をつぐみ、都に行くんだね、でもなきゃ寺にでも入りな、と言い捨てて母たちの集まりに戻った。

ほどなくして、役人と貴族たちの軍団が砦に攻め入ってきた。

女房は知らせを聞くなり下人を殴って昏倒させ、盗品から密かに隠しておいた女房装束を着せた。下人が目覚めた時には、男は子供に至るまで皆殺しにされ、女たちは砦の前に立たされた。貴族の一人が、何人かを奴婢として持ち帰りたい、と言うと、女房が下人の手を引き前に進み出て、これはかつては宮仕えをしていた女房だ、どうかこの女はそういうものとして扱ってくださらんか、と言った。本当かと訝しむ役人たちだったが、下人が漢籍をすらすらと諳んじて見せるとすっかりそれを信じ、貴族が都に持つ邸宅に仕える家女房として引き取られることになった。

母たちは何も言わず、ひとり都へ向かう牛車に乗り込もうとする下人を涙ながらに送り出した。

掠奪品と共に運ばれた男たちの首は日に日に腐っていき、都で晒される頃には誰が誰のものなのか区別が付かなくなっていた。

都は「光る君」の話から受けた印象とはとうてい異なる場所だった。

正門であったという羅城門はずっと前に倒壊して、柱の残骸のようなものが残るだけになっていた。路上に死体と糞便が溢れているのに文字通りに閉口した。牛車の暖簾の間から、山では見たこともないほど肥え太った蝿が、何びきも入ってくるのだ。少し人通りの少ない所に入ると餓えた犬たちに襲われ、御者と兵が棒や刃物で殴り殺そうと大騒ぎになった。

受領の邸宅は七条と東洞院の交差する所から二町ほど下った所にあった。確かに内裏の近くではないが周りの家と比べては大きいように見えた。塀の中に複数の建物が集まっていて、池や金目のものを集めた倉庫すらあった。感心していると、非常にしばしば集団強盗や放火に遭うから少し離れた所にある別宅に住まうことになる、ここへは物を取りに来ただけだ、と言われた。

別宅はもっと内裏に近い所にある小さな屋敷だった。受領の娘はここで下人を数人従えて住んでいた。もともと居た家庭教師は、さる歌合で才を見出され、女房として出仕することになったそうだ。そういう者にものを教えられたせいもあってか、娘はまだ幼いのにとても利発で、歌や漢籍に関してはもう教えることがないほどだった。その代わり笛や箏は苦手なようで、自分にも教えられることがあることに下人は安堵した。毎日管弦の稽古をして、飽きると歌を作ったり、「光る君」の巻物を読んで感想を語ったりして過ごした。

数年経って娘の女房仕えの話がまとまりかけた頃、都に疫病が流行りはじめた。まず赤い発疹が腕や顔に現れ、数日で高熱を伴って全身に広がる。かすかに肉が焼けるような臭いがし始めると今度は代わりに血を吐き、青白くなって息絶える。下人の数人が倒れ、次は娘だった。

娘が苦しみ悶えながら死ぬ様を呆然と見送った。使いを送ってしばらくのち、受領が悲嘆に暮れつつ下人の前へと現れた。

ひどい有様だ。本当にひどい。鬼が……千切れた腕や、頭を持って、走り回っているんだ。

受領は、あなたを養子として迎える準備がある、と微かに涙の残る声で下人に告げた。思ってもいない話だった。下人は少し考えたのち、微笑みながら首を横に振り、立ち上がって服を脱ぎはじめた。単衣を床に落とすたび少し赤らんだ受領の顔が、肌を曝すと再び血の気を失い、袴を脱ぐ頃には昏倒した。

下人は死んだ下人の服に着替えた。

*

下人となった下人は、女房装束や日用品を一揃い背負い籠へ入れて家を出て、その辺をぶらぶらした。

疫病は大量の死を生み出していた。庶民の死は単なる悲劇だが、貴人のそれは大量の失業者の発生を意味し、路上には常ではありえないほどの路上生活者がいた。みな妊婦のような腹をしていて、何も身に付けておらず、土や垢で汚れきっており、老若男女の区別も付かぬような状態だった。力なくへたり込んでいるように見えて、屋内で出た死体が外に投げ出されると驚くほどの俊敏さで群がった。なるほど、鬼かもしれない、と納得した。しばしば彼らは疫病で死んだり、犬に襲われて死んだり、暴漢に殴られて死んだりしていた。

内裏の近くまで行くと、なぜかバラバラになった死体を集めているものたちに出くわした。ひとりの男に話を聞いてみると、怪訝そうな顔をしながらも、烏や鳶が途中で落としてしまうのだ、自分たちは刑吏や死体の廃棄を生業としている者たちで、内裏や貴族の家の近くで発生した死体を片付けると、検非違使が彼らに金を与えてくれるのだと言った。そういう利権で食っている集団が複数存在し、穢れの度合いで報酬も変わってくるのでどの集団がどこのどんな死体を拾うというのが大変微妙な機微をはらむ問題らしかった。話をしている間にも遠くの方で小競り合いが起き、加勢しなきゃ、と言いながら男は去っていった。

夜な夜な下人は死体が発生したという独居人の家に忍び込み、死体を運び出して空き地に捨てた。それから家に戻り、女房装束を着て笛を吹いた。しばらくすると、簾の向こうに人影が見え、細紙が簾の隙間から差し入れられた。「夢のような笛の音色に引き寄せられてたどり着いたこの破れ庵に美しいあなたが垣間見えたことだよ」という歌が書きつけられてあった。下人は少し考えて、「夢に見たあなたのことを思って笛を奏でておりました、夢であなたが教えてくださった曲を」という歌を書いて返した。

男は簾をくぐって入ってきた。下人は扇で顔を隠し、窺い見た。特に光り輝いてはいなかったのでがっかりした。

この家に住んでいたものは、亡くなったはずではなかったか。

こうして生きておりますわ。

女ではなかったはずだ。

そういうこともございますわ。

男は出口を塞ぐように立ち塞がって抜刀した。

そなたはあやかしか? それとも強盗か?

歌を解し文を書いて贈るあやかしや強盗など、聞いたことがございませんわ。

そう返すと男は納得した様子で刀を鞘に戻し、なるほど、貴人とは虫のように単純な頭をしているのだな、と思った。契りを結ぼうと鼻息荒く覆い被さってくるのを「このような夜を寝るだけで過ごすのは風情がないことだよ」とか何とか言って押しとどめ、娘の家からくすねてきた酒を飲ませた。

あなたは人を殺めたことがございますの。

なぜそのようなことを訊く。

武の道に秀でた殿方は素晴らしいと思いますわ。

そう煽てると男は敵対する貴族を刀で斬り殺しただの手際の悪い牛飼童を殴り殺しただの自慢しはじめた。こいつは「光る君」とは似ても似つかぬ下郎だなと思った。「光る君」は人を殺さない。男���手刀の一撃で昏倒させると、身ぐるみ剥いで背負いかごに突っ込んで家を後にした。

それからも何度も同じことを繰り返したが、その度に失望を味わうこととなった。誰に聞いても快楽殺人を一度は行なっているとは一体どういうことなのだろうか。都人たちを見ても、けだものが職と服を身につけて歩いているとしか思えなくなってきた。

それでもいつかは「光る君」のような有徳の者が垣間見てくれるのではないかと期待していた。

ある日、簾の前にすらりと高い影が差すのが見えた。笛を吹くのをやめて見上げたが、じっとそこに立って動く様子がない。じれったくなって「なぜそのようにじっと立っているのでしょう、私の心まで見透かしているなら中に入っていいとわかっているでしょうに」という内容の歌を書きつけた細紙を出し出すと、男は黙って簾をくぐってきて、下人の前に立ち塞がった。

何の御用でしょうか、と訊ねると、男は急にもじもじし始め、消え入りそうな声で話しはじめた。

頼みたいことがあるのです。

侍は俯きながら乗馬用の鞭を手渡してきた。

これは何でしょうか。

鞭です。

それは分かります。何故こんなものを渡してきたのかをお訊きしているのです。

男は答えず、着物をはだけて上半身を顕にし、後ろを向いた。毛深い背中には幾百幾千の傷跡が斜めに走り、醜く盛り上がっているのが見えた。

お帰りください。

男は下人の膝元に蹲り、涙ながらにこれまでの事の顛末を語った。元は侍として内裏に仕えていたが、ある女と共寝をしてこれを妻とした。しかしある日突然妻から鞭で何百回も叩かれ、なぜか強盗団の幹部として働くことになった。数年経ったある日のこと、愛する妻は家や家財もろとも蒸発してしまい、男は検非違使にひっ捕らえられて獄に入れられた。刑期を終えて宮中を彷徨っても結局妻を見つけることはできず、悲しみに暮れていたところ、笛の音が聞こえてきたのだという。

前の妻と出会ったときも、その曲を吹いておりました。きっとこれは宿世の縁です。さあ、私を打ってください。

理解はいたしました。お帰り願えますでしょうか?

侍はその格好のまま惨めに泣き始めた。身体の震えで着衣はますます乱れ、尻や腿までもが同じような傷に覆われているのが目に入ってしまった。

下人は肚を決め、衣をはだけて上半身を顕にした。

騙す形になってしまい申し訳ございません。私は女性ではございません。あなたの妻になることはできませんから、お引き取り下さい。

構いません。妻も私を鞭で打つ際は男装をしておりましたから。

そういう問題ではないのではないか? と下人は思った。侍は泣きながら遺品だという水干袴と烏帽子を見せてきた。

仕方ないので打ってやることにした。

試しにどんなものか一度叩いてみると、腐っても鞭、軽く打つだけで厚く堅くなったはずの侍の背中には鋭い傷が残り、血が滲み出し��。侍がぐっと何かに耐えるような声を漏らしたのが真に迫っている感じで嫌になった。あんっ♡とかそういう、ちょっと楽しげな感じだと思っていたのに。

気を取り直して、何回打てばよろしいでしょうか、と訊ねると、妙にはっきりとした声で八十回よろしくお願いします、と返ってきた。

八十回打ち終わる頃には背中が一面血塗れになったが、男は、平気だ、と言うばかりだった。流石にこれを放置するわけにはいかぬという気持ちになり看病をしていると、���人は言い知れぬ理不尽さを感じ、涙が流れた。

ここを離れようと思い服を着直していると、侍がお待ちください、と手を握ってきた。

礼を言わせてくださいませんか。ご迷惑をおかけいたしました。

その真摯な眼差しから何故か目が離せなくなり、下人は無意識にいつもの質問をした。

あなたは意味もなく人を殺めたことはございますか。

侍は少し考えてから、ないと断言した。下人は、なぜ自分がそんなことを訊いたのかもわからぬまま、その家を立ち去った。

下人はその日を境に垣間見待ちをやめた。再びあの侍が来そうで恐ろしかったのだ。それから、食い扶持を稼ぐために盗賊団に入ることになった。

あんたも都にさえ生まれればね。こんなけだもの共とは無縁の現世だったろうにね。何にだってなれたのにね。

母たちはよくそう言ったものだった。実際、何にでもなった。女房のようなことをしたあとは、貴族から強奪した所持品を売り飛ばすために行商の変装をした。それで何とか生計を立てていた。今は強盗団だ。強盗団は強盗だけをして生きている人間ばかりではない。商人や聖職者、役人や女房のような者たちすらいた。貴族の家で働く使用人や侍はしばしば情報を売り渡し、自分で屋敷に火を放ちすらした。彼らもけだものだ。下人も仲間の手引きで貴族の家に下人として働きに行き、強盗を行うときは偵察や暗殺を行った。

朱雀大路にやってきた旅芸人の一座を見て、自分の生まれを思い出さずにはいられなかった。偵察し、場所を開けるよう頼む者がいる。声を出して人の気をひく者がいる。演じる者がいる。道具を運び、組み立てる者がいる。金を集める者がいる。彼らもきっと盗むのが上手いだろうと思った。

「光る君」のことを諦めた訳ではなかった。本物の下人として内裏へと出入りするようになった。しかし幾度宴を覗き見たところで、どの男も光り輝いていなかったので、いよいよ失望を覚えた。宇治にでも行った方がよいのだろうか、と思い始めた矢先に、腕の内側に赤い発疹ができた。信じられないような早さで熱が上がり、内裏の中で動けなくなった身体を下人たちが引きずり出して、路地に捨てた。

目を開けていることもままならなかったが、それでも飢えた犬と飢えた人間たちが近づいてくるのを感じた。襲い掛かられることを覚悟した瞬間、何かが自分を背負い上げた。まだ死んでいないのに河原に捨てられてしまうのだろうか。いったい私の穢れはどの程度、どのくらいの価��があると判断されたのか。

下人の意識はそこで暗転した。

*

下人は小さな部屋で目覚めた。見知らぬ部屋のようでもあったし、これまで一夜を過ごして貴族を殺した部屋のどれかであるようにも思えた。簾が風にはためく音が耳に入り、目を向けると人影が見えた。すらりとした長身で、かすかに光り輝いていた。

簾の外に出ると、男の姿はなく、かすかな光が尾を引くのみだった。その光を辿っていくと朱雀大路に出た。南の果てが金色に光っているのが見えた。ふらふらと歩み出した。死人もなく、野犬もいないことに下人は気付いていなかった。

七条を過ぎる頃に、見慣れない建物が見えてきた。京の南端にたどり着くと、羅城門の跡地に巨大な建物が建っていることが分かった。朱雀門に似ていた。

門扉を開けると、上階から光が漏れ出ていた。階段を登ると老婆が死体の髪の毛を毟っているのに出くわしたが横を素通りした。廊の突き当たりに、薄金色に発光するものが見えた。近寄ってみると、あの侍が正座しながら発光していた。下人が追ってきたことを後悔して帰ろうとすると、またも鞭を手渡された。

さあ、私を打ってください。

お断りします。

打ちなさい。あなたは私を打たなければなりません。

なぜ。

なぜでも。

無視して帰ろうとすると、後ろから「わしが今、髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干魚だと云うて、太刀帯の陣へ売りに往んだわ…」とぶつぶつ喋る声が聞こえてきて、横を通り過ぎて帰るのが嫌になってしまった。あの老婆が毟り終わって帰るまでここを動きたくない。

仕方ないので打ってやることにした。

今回は何回ほど打ったらよろしいでしょうか、と訊いたらまたも一時の逡巡もなく、八十回、と返ってきた。どうもその回数に拘りがあるらしい。

気乗りがしないままに叩きはじめると、また男が濁声で耐え忍ぶような声を上げはじめたのでうんざりした。どうせ叩かせるのなら、もっと気持ち良さそうにしてくれた方がまだ叩き甲斐があるのに、と思っていると、突然男が振り向いた。

手を抜いているでしょう。

はあ。

あなたはよっぽど度胸のないかたですね。

下人はその言葉を聞かなかったことにし、無心で八十回打ち据えた。侍の背中は樫の幹のように硬く頑丈で、手が痺れてしまった。こんなことをしてもらって悦ぶようになる前はきっとさぞかし立派な侍だったに違いないのに、どうして……。下人は、虚しくなってしまった。

終わりましたよ。

ありがとうございます、と言いながら侍は立ち上がり、下人の方に向き直った。

では、今度は腹を八十回お願いいたします。

ご冗談でしょう、と下人は叫んだ。背中はすでに裂傷でズタズタになり、どんな悪人でももうこれ以上は打たないのではないかと思うような状態になっていた。死んでしまいますよ。

これしき何でもありません。この傷跡が目に入りませんか?

侍は胸を張って見せた。確かに胸から背中ほどに掛けてびっしりと傷跡が隆起しているのが見えた。

下人は言葉を失ってしまった。老婆の声が再び響く。「…せねば、饑死をするのじゃて、仕方がなくした事であろ。されば、今また、わしのしていた事も悪い事とは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、饑死をするじゃて、仕方がなくする事じゃわいの。じゃて、その仕方がない事を、よく知っていたこの女は、大方わしのする事も大目に見てくれるであろ。」

下人は共感した。一緒に髪をむしりに行ってもいいかな、と思った。下人には地上の法が理解できない。下人は強盗だった。人を殺し、物を盗んで暮らしてきた。

下人が振り向こうとした瞬間、肩を強い力で掴まれ制止された。

そちらへ行ってはなりません。

なぜですか。

ならぬからです。

罪のある者たちの物や命を奪うよりも、あなたを鞭で打つほうがよほどならぬことだと思われるのですが。

侍はこれを聞いて、それはどうしてですか、と不思議そうに聞き返した。下人は答えに窮した。

あなたが死んでしまいそうで恐ろしいからです。

こんな程度で死にはいたしません。それに、私が死んだところであなたに何の問題がおありですか。

いけないことです。

なぜいけないと思うのでしょうか。

必要のない死、必要のない暴力だからです。強盗とは違います。強盗は生きるために行うことです。

私は必要としています。生きるために必要なことです。

私には必要がありません。

だからよいのです。人に施しを与えることは功徳を高める行いです。さあ、私をお打ちください。

全く納得のできない論理であった。躊躇していると、お打ち願おう! という大音声と共に間合いを詰められた。もう逃げ場がない。

仕方ないので打ってやることにした。

八十回でよろしいですか、と訊ねると、そうだが、とでも言わんばかりの慇懃さで頷かれて腹が立ち、思わず加減をせず一発目を叩いてしまった。

ぐっ……いい打ち加減だ。その調子です。

心底気持ちが悪いと思った。下人は何も聞かなかったことにして無心に叩こうとした。しかし背中を叩くのとは違って表情で反応がわかってしまう。普段通りの力で叩いたら物足りなさそうな顔をするのが見えてなんとも不愉快な気持ちになり、顔を背けてしまった。

なぜ……。なぜ私は、このような様子のおかしい者を殴らなければいけないのでしょうか……。御仏様、これが、私が今まで犯してきた罪に対する報いなのでしょうか……。生まれてきたことが、間違いだったのでしょうか……。

侍の腹は樫の幹のように硬く頑丈で、八十回打ち終える頃には手が痺れてしまった。

いいですか。これで最後ですよ。もう二度と絶対に叩きませんからね。

下人が顔を上げた。侍は全身からぼたぼた血を垂らしながらこちらを観察していた。鬼のようだった。

私を打って、楽しかったですか。

いいえ。

二百四十回も打ったのに、ただの一度も。

苦痛でした。

ならばあなたは暴力がお嫌いなんですね。本当は、人を殺すのも、人から物を盗むのも嫌いなはずだ。あなたは女手を理解し、管弦の扱いにも長けたお方。好きなはずがない。

強盗だって読み書きや管弦の扱いくらいわきまえていることくらいありましょう。

それにあの服。なぜ女房装束を着ていたのですか。

あなたの奥様が男装をしたように、私も女装をしていただけでございます。

では、どうしてあんなことを訊いたのです。あなたは意味もなく人を殺めたことがありますか、と。

下人には答えられなかった。黙っていると、侍は下人を抱擁した。自分が震えているのがわかった。なぜ震えているのか分からなかった。血の匂いが濃く香り、自分の着物を熱く濡らすのが感じられ、一層大きく身震いした。

強盗のあなたと女房のあなた、どちらが本当のあなたなのですか。どちらが本当の望みなのですか。

*

答えようとしたところで目が覚めた。

見知らぬ部屋に寝かされていた。頰が涙で濡れているのは意味のわからない夢を見たせいだろう。羅城門が再建されるなどという話は、聞いた覚えもない。いや、そんなことよりも。

生きている……。

弱った腕を持ち上げて、発疹がないことを確認した。信じられない。あの病に罹って生き延びたものなど、聞いたことがなかった。御仏の加護だろうか。この私に。

外から、貴人と思われる男が入ってきた。

目が覚めましたか。

ここは……。

私の家ですよ。部下の一人があなたをここまで運んできたのです。

家の中で死んだら大変なこと(内裏に出仕できなくなるなど)になるはずだった。よく匿ってくれたものだ。奇異の目で見ていると男は、私は自由の効く身なのです、と言って微笑んだ。

運んできて下さった方は……もしかして、身体中が傷だらけで赤い髭の方でしょうか。

そうです。

お礼を言いたいのですが。

死にました。

死んだ?

あなたはここに運ばれてすぐ血を吐きはじめ、もういつ息絶えてもおかしくない状態でした。あの男は熱心に看病をしていましたが、あなたの身体が青白くなる頃には黙って泣いていました。それが丑の時にもなろうというころに突然「行かねばならぬところがある」と屋敷を出ていったのです。そして今朝、羅城門の跡で、死体になって見つかりました。身ぐるみ剥がれた上に髪の毛まで抜かれており、体中に謎の鞭傷が残っていたそうです。……どうかしましたか?

いえ。悲しいことですね。

下人の頭には先ほどまで見ていた夢の光景が急速に蘇りつつあった。

貴人は、好きなだけここで身体を休めてくれて構わないと鷹揚に言い残してどこかに去り、それきり顔を見せなかった。頼りない、なよやかな首の感じが妙に印象に残る、美しい男だった。

下人は横になりながら、答えられなかった最後の問いについて考えていた。

──私は「光る君」に会いたかった訳ではなかったのかもしれない。「光る君」の話に出てくる者たちの生活に憧れていただけかもしれ��い。暴力もなく強盗もない美しい世界のように思われたのだ。そして、それは「垣間見」でしか得られないものであるような気がした。きっと、あの砦で一緒に話を聞いていた母たちにもとってもそうだったに違いない。

──私は色々なものになった。男にもなったし、女にもなった。どんな職業にも成りすまして、盗み、殺してきた。でも、私は母親にだけはなれなかった。母親になれなければ契ることはできない。母たちはきっと、そこに目を瞑っていた。それでも私に女房装束を着せて、生き延びさせてくれた。

──自分にはどうしようもできないことだ。どうにもやりきれない。そして、私たちの早急で不実な考えは、あの男に死をもたらした……。

下人は、枕の上ではらはらと涙を零した。大きな声を出して往来を走り回りたいような気分だったが、身体は相変わらずうまく動かなかった。

*

ある晩、夜半に目を覚ました。簾が風にはためく音が耳に入り、目を向けると人影が見えた。すらりとした長身で、かすかに光り輝いていた。

簾の外に出ると、男の姿はなく、かすかな光が尾を引くのみだった。下人は、光の後を辿って、歩みはじめた。身体の重みは感じなかった。

下人の行方は、誰も知らない。

1 note

·

View note

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅱ

花鳥誌2024年2月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

Ⅱ

山寺の宝物見るや花の雨

季語は「花の雨」で『新歳時記』では「花」の傍題。山寺で宝物に見入る「寂び」の境地を云々されたこともあったが、『虚子百句』の立子の評は、それを覆している。

父はあまりお寺やお宮などの宝物に興味を持っていないと思います。それが特に宝物を見るというのは何か余儀なくそうして時間をつぶしたという心持ちがあるのでしょう。

つまり、「宝物見るや」と「や」で謎をかけておいて、「花の雨」で降り籠められただけだったんだよと明かし、軽い「笑い」を受け取れば、それでいいのだということである。虚子は『俳句はかく解しかく味ふ』の冒頭で、歴史を詠んだ古俳諧を取り上げ、こう言っている。

俳句の詠史は漢詩や和歌などと違うてその事柄を優美にしたり、荘重にしたりすることはしないで、むしろその事柄と反対に卑近な物を持って来たり、滑稽な物を持って来たりして頓挫を与えるものが多い。(中略)

同じく滑稽味と言ったところで、これらはげたげた笑うような滑稽ではなくて底には淋し味も含んだ品のいい滑稽である。ユーモアというような部類に属するものである。

巻頭で語っているから、これは俳句の本質論でもあって、下品なくすぐりは感心しないが、「頓挫」があって「ユーモア」がある、というのが、虚子の言う、漢詩・和歌に対する俳句の特質であったわけだ。

力無きあくび連発日の盛り 虚子

虚子はよく欠伸をしたという。選句中は虚空を見上げたとも(『俳句と自分』)。俳句は深呼吸のようなものだ、という言葉も残している。欠伸や深呼吸をすれば、必ずいい句が生まれるというものではないが、息を詰め、肩を怒らす、そのような心持ちで俳句は詠むものではないという思いも伝わってくる。

いい意味の虚子の「余裕」を、この句にも見るべきだというのが、立子の言いたいところなのである。山寺の幽玄な雰囲気に浸っていた、などという解釈こそが、芭蕉を神に祭り上げた「月並」と同様の陥穽ではないのか、とも解せる。

『虚子百句』のレイアウト上の構成を考えれば、前に掲げた〈美しき人や蚕飼の玉襷〉は、完全な人事句。それに比して「山寺」句は叙景に近い。句集の編集の妙は「変化」にある。���らに、「や」の使いように注目すれば、「や」の位置と、上に来る言葉の性質の違いはあるものの、両者「頓挫」がある。片や品のある美人のうなじをさりげなく暗示し、片や所在ない山寺の退屈を笑ってみせた。二物衝撃などという肩ひじ張った合理的機能を言い立てる前に、俳諧以来の技法の「底」を浚う方が、地に足がついている、とも言いうる。

なお、この句は題詠であって、単純な嘱目ではない。『年代順虚子俳句全集』第二巻では「桜十句」の題で八句は記録され、その中に掲句が確認できる。

花見船菜の花見ゆるあたり迄

山駕や酒手乞はれて桜人

藪原や櫛売る家の遅桜

花の雨蒲団ぬらして誰が庵

大江山花に戻るや小盗人

山寺の宝物見るや花の雨

夜桜や栂川楼を出る芸者

夜桜や用ありげなる小提灯

「藪原」は明治二七年の木曽の旅、「栂川楼」は柳巷花街の柳橋のことと本井英は考証している(「虚子『五百句』評釈(第七回)」『夏潮』二〇一六年六月)。ともかく、山寺句は、子規在世当時、蕪村に倣った修練法「一題十句」において成立した句だった。並んだ句はみな小説の一場面といった趣きである。

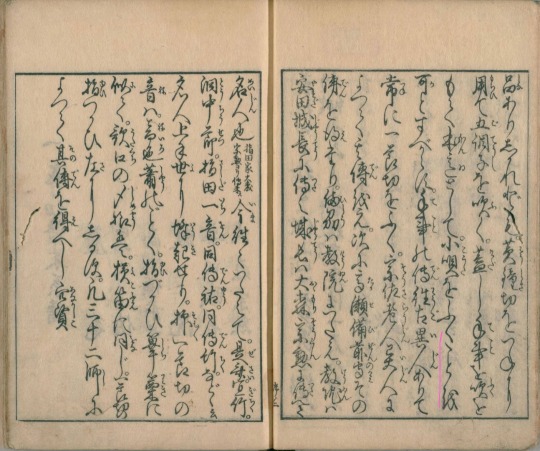

虚子はこの頃、『俳句入門』(明治三一年)で、写生とともに題詠の重要性を説いて、特に「一題十句」は、遊戯的な仕掛けを通して、言葉の取捨選択や、季題への深い理解につながるものがある、と言う。今の伝統派にも残る修練法だが、見るだけでなく、記憶し、想起することも写生の中に含まれることも明記しておきたい。書は前の句に比べて薄いムラがある。

Ⅲ

芳草や黒き烏も濃紫

『五百句』注記に、「明治三十九年三月十九日 俳諧散心。第一回。(九段上)小庵。会者、(高田)蝶衣、(松根)東洋城、(岡本)癖三酔、(岡本)松浜、(柴)浅茅。尚この俳諧散心の会は翌明治四十年一月二十八日に至り四十一回に及ぶ。」(括弧内、井上注記)とある。

「俳諧散心」は、子規没後ライバルであった河東碧梧桐を意識した鍛錬句会のことである。橋本直「「俳諧散心」と近代個人句集の起こりについて」(『夏潮別冊虚子研究号』10)に詳しい。「ホトトギス」の事務と編集を担当していた松浜が謄写版で句会稿を翻字した「芳草集」が虚子記念文学館に所蔵される。

「散心」は元来仏語で、��事に専心しない散漫な状態を言うが、転じて、そのような凡夫の心にも一心に念仏すれば成仏する意味を含み、ここは俳句の鍛錬に集中する「行」の会を意味する。

『虚子俳句全集年代順』第二巻(昭和十五年)には、「俳諧散心」の虚子句を集中して掲載しており、掲句は、「第一回、草芳し十句」と記されている通り、一題十句の中の一句であることが確認できる。掲句の他三句に絞って記しているので、挙げて置こう。

垣間見る好色者に草芳しき

人屋出てふむ時草の芳しき

芳しき小草もゆるや塔の下

このうち「好色者(すきもの)」の句は、『喜寿艶』に載るが、掲句は春の光を受けて烏の漆黒も濃い紫に見える、というわけである。子規の最晩年に

黒キマデニ紫深キ葡萄カナ

という句があり、意識したかも知れない。拙著『子規の内なる江戸』で指摘したことだが、二つの色を比較して際立たせる手法は、典型的な子規の写生の方法で、洋画からの発想である。有名な碧梧桐の、

赤い椿白い椿と落ちにけり

という句もその成功例であり、印象明瞭な子規派の俳句の新味であった。虚子もこの路線で詠んだわけである。

問題は、「芳草」という季題の表記であろう。字数の加減で、上五にこの言葉を持ってくるとき、「芳草」と漢語にして文字を惜しんだことは、容易に想像がつく。しかし、それだけのことなら、ごまんとある自句から掲句をわざわざ選んだりはし��いだろう。「春の草」「草芳し」でもよかったことになる。

漢語の「芳草」を持ってきて「や」で切る形は、調べから言って、漢詩のような格調をもたらす。また、掲句は取り合わせの句である。その取り合わせた中七・下五でポイントになるのは「も」である。この言葉は、「AもBも」という現代でも使う意味の他、『万葉集』以来「〜さえも」という含意を持つ(上野洋三『芭蕉論』「も考」)。

烏の背景は、「芳草」の若々しい「緑」である。その背景の「春光」によって、烏の羽の漆黒さえも「濃紫」の艶を得たということなのである。ここに「緑」「碧」「青」の字を置いては、くどくなってしまう。匂いたつほどの緑を暗示する格調高き「芳草」としておくことで、下五の「濃紫」から反転して「緑」が感得できるようにしたのが、この句の眼目なのである。

色の比較の句は、つい知的な操作に終始してしまい、季題を生かすことから逸れてしまいがちになる。しかし、掲句は子規や碧梧桐の色の配合句に負けない、季題という中心点を把握して見せた出来栄えのいいものだ。虚子と言えば、一物仕立てという公式は当てはまらない。これくらいのことは、虚子もやってのけた、というわけである。

なお、一題十句は、蕪村の『新花摘』に学んで子規らが始めた修練法で、その始まりは明治二十九年にさかのぼる。虚子は『俳句入門』(明治三十一年)で以下のようにその効用を述べている。題をころころ変えて、一句しか詠まないより、この方法の方が、題をあれこれ考え、十句のうちから幾つかは佳句を得やすい、と。つまり、袋回しで題をいくつも詠むより、費用対効果がいいわけである(井上『近代俳句の誕生』)。虚子の、特に青年期の修養がこうして題詠を中心になされていたことは記憶にとどめておくべきである。

『虚子百句』より虚子揮毫

美しき人や蚕飼の玉襷

山寺の宝物見るや花の雨

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

真観の東京物語

Wednesday 8 October 2014

真観は、東京に行った。後期最初の授業だった。2人、欠席した。 その内の1人は、夏休みの課題が未提出だったが連絡はない。真観は、後期ボランティア面談をスタートさせる。今期の新しいアイ��ィアであり挑戦でもあった。

授業が終り、職員室に行きタイムカードを押して帰ろうとした時1年生の女生徒が声を掛けて来た。 有志でZINEを制作しているという。廊下で立ち話をした。その女生徒はZINEを持っていて1冊、600円だという。真観は、迷わず買わせてもらった。真観は急いでいたので簡単にアドバイスをした。そのアドバイスの1つとして『1人で作った方がいいよ』と助言した。女生徒は『すでにそれを感じている』と言った。

真観は、急いで市ヶ谷駅まで行った。総武線は上下共人身事故で止まっていた。こんな時真観は不平を言わず祈る様にしている。誰かが死んだ。もしくは事故に遭った。仕方なく直ぐさま、真観は駅前でタクシーを拾った。タクシーの運転手に『1時47分までに東京駅に着きたい』と伝えた。幸い道は空いていた。

真観は、目標の時間少し前に東京駅に着いた。急いで新幹線のホームに向かった。新幹線は定刻通りに来て止まった。ホームで母を探した。母を見つけるまで数分掛かった。母は、少し不安げな顔をしていた。真観は、上京した母に会った。母は、7年振りの上京だった。前回は、真観の茶畑庵と写真展来訪だった。あれからもう7年の月日が過ぎたのだ。

母は、小さなハンドバッグ1つ提げていた。服装は薄着でもなく厚着でもなく。過ごしやすい秋で良かった。東京駅をの改札を出てランチを食べる事にした。八重洲南口地下街に移動した。何を食べるか迷った。最初お寿司を食べようと寿司屋を見つけたが立ち食い寿司屋だったのでお寿司は諦めた。ラーメン屋に入った。母は、店のメニューの写真を見てこれがいいと定番の醤油ラーメンを注文し、真観も同じものにしたが煮卵を加えた。母は、全部食べ切れなかった。母は、『少しあんた食べて』と自分の麺を真観の丼に入れた。真観は、自分のラーメンに入っていた煮卵を半分割って母と分けた。

食後、山手線に乗り渋谷駅へ移動。幸い座る事が出来た。渋谷駅に降りて1度外に出た。新玉川線に乗り換える為の地下に続く階段を見て母は見覚えがあると言った。渋谷駅は人、人、人でいっぱいだった。そして2人は駒沢大学駅まで移動した。何故か新玉川線は突風が吹く。渋谷駅でも駒沢大学駅でも。母は、不思議がった。女性たちはスカートを気にして押さえていた。

母は、母の9つ上の姉を訪ねに来た。もう10年以上会っていない。時折電話では話していた。その母の姉、真観の叔母は、自宅からほど近い病院に最近入院した。叔母は一人暮らしだった。次男坊が叔母の面倒を看ていると聞いていた。88歳になる叔母は老衰が理由で入院と叔母の次男坊、真観の従兄弟が教えてくれた。母が最近、叔母に電話していたが繋がらずやっとその次男坊がその一人暮らししていた叔母の家にたまたま居合わせた事で叔母の入院を知った。母は、叔母を心配し、上京する決心をしたのだ。

叔母の病室は、3階だった。叔母の病室はすぐ見つかったが叔母はいなかった。看護師に尋ねるとお手洗いだと言った。少し待った。

まもなく母は、叔母と再会した。叔母は最初誰だか分からない様だった。『顔が変わったかん?』と言った。そして叔母にとって予期せぬ突然の母の訪問を理解した。

真観は、母と叔母を2人きりにする為1度病院を出て近くの郵便局に向かった。英国のPに手紙を送る為だった。Pは、真観を彼が11月に主催するパーティーに誘っていたが真観は英国には行けない。理由は様々だった。だから御断りの手紙と写真を添えて送ったのだ。写真は、Pが5月に来日した時のもの。

郵便局は程よい距離にあった。行って帰って30分あまり。母は、お見舞いを長居をする気はない。真観は、郵便局から病院に戻り叔母の病室に向かった。病室は、4人部屋で全て老人だった。

真観が戻って来た時の母と叔母は打ち解けていた。母は、『叔母は涙を流した』と小声で言った。母は、来て良かったと実感していただろう。上京する前に母は、妹、真観のもう1人の叔母に意外な事を言われていた。『迷惑かも知れないよ』母は、『そんな事は絶対ない』と反論した。『姉妹で迷惑なんてあり得ない』と。叔母の心情は分からないが迷惑しているという雰囲気はそこにはなかった。真観の役目は上京した母のエスコートだけではなくオプションがあった。記念撮影だ。母もそれを願った。真観は、母に寝ている叔母の近くに顔を寄せる様に伝えた。撮影の為に寝ている叔母を煩わしたくなかった。

30分ほどで真観と母は、病院を後にした。そして真観は、病院の目の前にあるセブンイレブンに『用がある』と母に言い、一緒に入った。『今撮った写真をプリントして叔母さんに渡そう。今はこういう事が出来るんだ』と店内のマルチコピー機を使ってL版のプリントをした。1枚30円。真観は、5枚の写真をプリントした。母、叔母、もう1人の叔母、母の在所、在所近くに住む叔母に。真観は、ポストカードサイズを望んでいたがLサイズしかプリントは出来なかった。

プリントが終わると店を出て病院に戻りやれやれとベッドに寝ている叔母に写真を渡した。叔母にはこのスピードは理解出来ただろうか?一抹の不安はあるが叔母のベッドのサイドテーブルにその写真を置いて来た。

真観と母は、そのままとんぼ帰りする様にまた駒沢大学駅から渋谷駅に移動した。渋谷駅を出て真観は、『母にハチ公を観に行こう!』と母を誘った。当然だがハチ公は、目と鼻の先にある。真観たちがハチ公に行くとアジア系外国人がハチ公と記念撮影をしていた。ハチ公は、常に人気者だ。真観は、順番を待ち、母をハチ公の側に寄せた。真観はまた1枚だけ写真を撮った。母が真観のカメラに立つ時は必ず母はかしこまる。キリッした表情にキリッとした姿勢になる。

その後、山手線に乗って東京駅まで。途中2人が乗っていた山手線の車両の乗客が減ったので真観は、母との2ショットを撮る事を思いついた。いつものカメラ+卓上三脚を座っている反対側の座席に設置し素早くセルフタイマーで撮影した。真観はその写真を「Today's Fashion」に使おうと思った。東京駅に着くとタイミング良くすぐに出発する新幹線が待っていたが母は、『お土産を買いたい』と1本遅らせた。母は、お寺のYさんと兄カップルにお土産を買った。真観は母の買い物に付き合った。そして真観と母は、新幹線ホームに行った。新幹線ホームで出発を待機している新幹線の扉が開くまでは立ち話。真観は、兄に母の到着時間を携帯電話で知らせた。兄からはすぐに返信が来た。こういう時の家族の連携はとてもスムースだ。母は、新幹線に乗った。握手をして別れる真観。真観は、窓越しで母の写真を撮る。その姿は、愛らしかった。

母を見送った後、真観は、オフィスに向かった。UさんとCさんがいた。真観は、今日の出来事を2人に話すとCさんが『東京物語ですね』と言った。そうだな、確かに「(映画)東京物語」だ。『「真観の東京物語」と今日の日記のタイトルにしよう』真観は思った。Cさんは先にオフィスを出て、その後、Uさんと食事をしてから静岡に帰った。出来れば母に静岡にも寄って貰いたかったが母は日帰りを選んだ。8時過ぎ、母は、無事三河安城駅に到着し兄カップルと合流して『夕食を一緒に食べた』と電話があった。その電話があったのは真観がまだバスの中にいた時の事だった。

何ごとも一期一会。 母と叔母の対面も次回あるかないか。 母の上京も次回あるかないか。 そのモーメントを真観は、写真に収めた。 写真で出来る事、それが重要だ。 叔母の体調が回復します様に。

0 notes

Text

第三十回ミニ講座☆朗庵とは、其の三!

詩・漢文集などから知る、朗庵の人物像📖

今まで二回、朗庵の講座をしましたが、絵画や地誌に記された朗庵は、未だ雲をつかむように判然としません。

そこで、まずは中塚竹禅著の「琴古流尺八史観」から「朗庵タイプの薦僧」の一部分を抜粋したものを読んでみましょう。

朗庵タイプの薦僧

(前略)所で此の薦僧に大体に二種類あった。其の一は、無主義無方針なる本当の乞食を目的とする薦僧で、まず無頓漢である。他の一つは、或る一つの主義主張なり信念なりを持った自覚的薦僧で、従って行雲流水は彼らの手段、其の眼目は深遠幽玄なる人生の奥の院に到達して其の神秘の扉を打ち開こうという、特殊な連中であった。だから薦僧というても実は一種の行者であり道者である。前者は純然たる社会の寄生虫であるから之は問題にならないとして後者は���宗の宗祖にも比すべき、純真なる其道の行者である。後に普化禅を信奉する事になった普化道者である、此の行者の一番最初の人が釈朗庵で最も代表的な人物も亦朗庵である、朗庵以前に朗庵はなく、朗庵以後に朗庵無しといっても過言ではない程、傑出した人物である。此の朗庵の主義主張が後世の虚無僧を指導したのである。

これか!

「朗庵以前に朗庵はなく、朗庵以後に朗庵無し」!

ともかく、朗庵なくしては虚無僧を語れないということですね。

この言葉に背中を押され(笑)また根気よく、詩・漢文集などから朗庵のことを探ってみました。

1300年代から朗庵は存在したのか?

義堂周信(ぎどうしゅうしん)の『空華集(くうげ)』漢詩文集に「朗庵主」とあります。

弔朗庵主水墳

宇治橋辺一艸堂

安禅座穴幾松床

三千刹界皆棺槨

底事将身水底蔵

宇治橋辺りの一艸堂「朗庵」の庵主が入水自殺したという解釈がされています。

義堂周信(1325―1388)は、南北朝時代から室町時代の臨済宗の僧。

別に「空華道人」とも号する。土佐(高知県)長岡の人。土佐の吸江庵(ぎゅうこうあん)出身で五山文学の重鎮。

おお、

土佐に同じ名前の吸江庵があるのですね。

というか、こっちが多分先。

土佐の吸江庵とは南北朝時代を代表する禅僧・夢窓疎石(むそうそせき)を開山とする。1318年、夢窓疎石が北条高時の権政を逃れるために四国に渡り、土佐国の五台山の山麓に結んだ草庵を起源とする。夢窓が草庵の前に広がる浦戸湾を「吸江」と命名したことで、草庵は吸江庵と称するようになった。夢窓が足利尊氏の政治顧問に就いたこともあって、室町幕府の厚い庇護の下に隆盛し、海南の名刹と呼ばれた。土佐の中世禅宗文化の中心となり、吸江庵の名は明国にまで聞こえたほど有名であった。

義堂周信は夢窓疎石の門弟で、この地で学び、京都五山(禅寺)で活躍しているので、宇治の朗庵も訪れたのでしょう。弔いの詩を書くくらいなので、朗庵主とはよほどの顔見知りであったと推測します。

その義堂周信の影響で、後世の朗庵主が彼の出身地「吸江庵」の名をつけた可能性は高い。との推察がされております。

ここで、吸江庵の名前の由来がわかりました。

お次は、

一休禅師(1394ー1481)『狂雲集』にも「宇治朗庵主」とあります。

『狂雲集』は、一休宗純による風狂破格の世界を呈する漢詩集。 ほとんどが七言絶句で、狂雲とは一休の号である。

一休禅師も尺八を嗜んだとの事。一休禅師に関しては次回に詳しく迫りたいと思います。

まずは、

「尺八」という題の漢詩です。

尺八

因憶宇治庵主會

飢腸無酒冷於水

明皇天上羽衣曲

偶落人間慰野僧

因に憶う宇治の朗庵主

飢腸(きちょう)に酒無く、氷よりも冷し。

明皇は天上羽衣(うい)の曲、

偶々(たまたま)人間(じんかん)に落ちて野僧を慰む。

宇治の庵主を憶う、空腹で酒も無く、この庵は氷よりも冷めたい。

天上の唐の玄宗皇帝ゆかりの羽衣の曲が、思いがけず地上に落ち、放浪僧を慰める

(片羽訳)

この漢詩は尺八吹きの亡霊が出てくる、狂言の『楽阿弥』の事を詠んでいるのだろうという田口和夫氏の解釈もあるようです。

一休禅師も宇治の朗庵を訪れて、尺八の音色を聞いたのでしょうか。

『體源抄(たいげんしょう)』(1512年成立)には「宇治」と記載。

『體源抄』とは室町時代の雅楽家・豊原統秋(むねあき)によって編纂された中世の楽書。

又自両頭テ切断後

三千里外絶知音 又云狂言云シ人作之

尺八節高円口連 彼尋出處宇治邊

一聲吹落兩棲月 百万軍中聞不眠

前半の「又自両頭テ切断後 三千里外絶知音」は、狂言『楽阿弥』のセリフに書かれていたり、『祥啓筆朗庵像』(1477年)の讃にも書かれています。いずれも最初に誰によって書かれたのかは判然としていません。こちらは一休禅師作といわれているがさだかではないそうです。

さて、

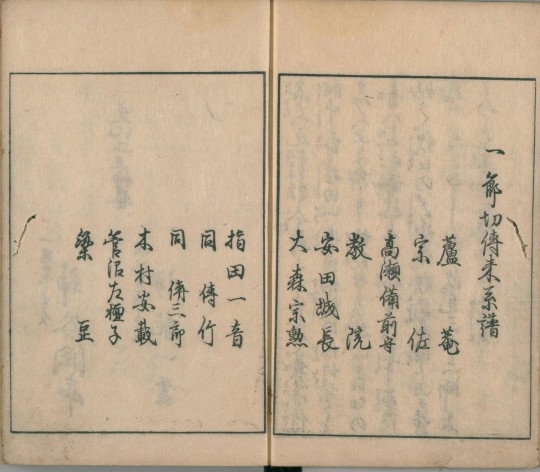

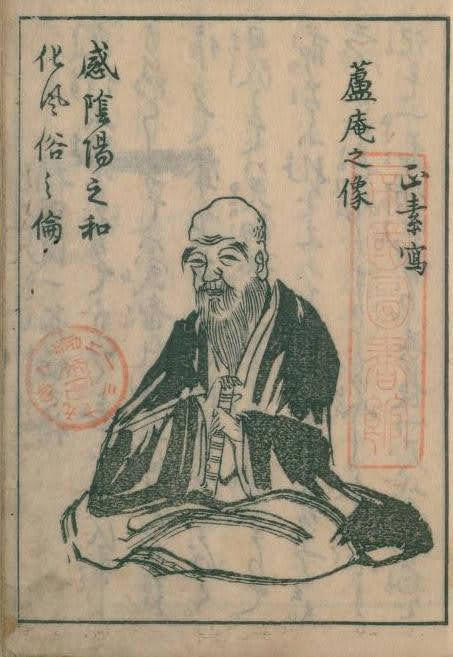

1800年代になりますが『糸竹古今集(しちくこきんしゅう)』には、朗庵像が描かれています。

『糸竹古今集(しちくこきんしゅう)』とは、近世の邦楽書。1805年刊。江戸の神谷潤亭(かみや-じゅんてい)とその門人伊能一雲の共著。当時衰滅していた一節切を再興し、一節切本来の楽曲の譜のほか、箏曲、長唄、俗曲に合わせて吹いた小竹(こたけ)の用法、楽譜(指孔譜)を記したもの。

(精選版 日本国語大辞典の解説)

その中に「異人」とあります。

手事(てこと)に伝住む異人ありて常に一節切をふく。宗佐老人異人によって其傳越え、次に高瀬備前守その傳を得たり。

「異人」としか書かれていませんね…。

こちらの「一節切伝来系譜」には最初に「蘆庵」です。

蘆庵→宗佐→高瀬備前守…と続いています。

こちらが蘆庵(朗庵)像。

(画像はいずれも国立国会図書館より)

持っているものは確かに一節切です。

ここで、問題点ですが、鎌倉時代の書かれた「教訓抄」(きょうくんしょう)(1233成立)に「今は目闇法師・猿楽之を吹く」と、盲法師や猿楽の徒が尺八を吹いたという事実があり、『山科教言卿日記』の1408年3月24日の条に、後小松天皇が足利義満の北山第で尺八伴奏の草歌を聞いたという記事がある。隆達小歌も一節切を伴奏に歌われることもあったとのこと。

朗庵が存在する約200年も前から一節切が存在した事になりますね🤔⁉️

ぢゃ、なんで朗庵が一節切の祖?

という疑問を考えると、1200年代の戦国時代のことは一節切の事は江戸時代には判然としていなかったという事と、誰かを創始者に持ってくるのは権威付けもあったのではないでしょうか。

では一節切が古代(雅楽)尺八(節が三つに孔が六つ)から変化したのか?という説もありますが簡単には断定できないそうです。

一節切、外来説はやっぱり謎!笑

確かに宇治に朗庵と呼ばれた草庵はあったようだし、そこに住む人もいたようです。

ま、ともかく

「朗庵以前に朗庵はなく、朗庵以後に朗庵無し」!

ということで(笑)

虚無僧研究会機関誌「一音成仏」第四十五号、相良保之著「朗庵の足跡」にはとても詳しく書かれていますので、そちらも参考にして下さいませ〜。

...

2 notes

·

View notes

Text

桜である。いや、春である、と言おうとしたのだ。すっかり桜である。新しい物共が始まる。新しい生活に巻き込まれてゆく。なにも、大人になったのだから、その始めを春とする必要はないのだけど、これは人間という、わたしという人間の構造上、しようのないことである。気温が上がり、日照時間が増えたため、体が動かしやすくなるという事情がある。おそらく。ほとんどみな、四季のあるところに在る、いや夏冬の差のあるところの人々には通ずる感覚なのかもしれないが。人間はその構造がだいたいに共通しているので、言語の、文法や単語が違っても、同じ言い回しの発想がかなり異なる言語間にも共通してみられる、とものの本に書いてあった。身体感覚から発した言語。わたしは人間は個別に、思考の仕方が全然ちがうのだろうと幼い頃からぼんやり想像していたが、感覚のほうはどうやら似たような部分が多いのではないかと考えるようになった。しかし出力のための思考は、やはり万人違う気がするし、これは確かめようが少ない。たとえば私の意識の中には何人かの私がいて、こうした日常言語を喋っているものもあれば、イメージや音でなんらかを喋っているものもいる。たいてい、何かを口にしたり文字にしたりする時には、言語で考えている自分が、自分の外、対象者に向かって何を発するかを最終的に清書してから発射しているような感覚がある。最後は言語に集約してしまうのが私のやりようだと思う。絵のまま出すこともあるにはある、歌のまま出すことも。しかしそれを伝達の手段にはしようと思わない。この辺りは人類に共通する特徴かもしれない。コミュニケーションに言葉を選んだ。ダンスやメロディではなく、喉と口を使った音を選んだ。それ以外の伝達方法は現在「芸術」とされていて、言葉よりもっと広範な受け取り方が許されている。言葉で書かれた物語もさまざまな受け取り方が許されているが、「花が咲いた」という文字列からは、植物の花がひらいている状況、またはそれを比喩とした状況を読み取ることしか、基本的には許されていない。

シン・エヴァンゲリオンを既に2回観たため、なにかの拍子にすぐに脳内がエヴァンゲリオン。たゆたう郷愁、懐古、むねをしめつけるような悔恨、苦難の記憶、そして克服、希望、決意。などなど。それでも総じて、昨日に続く今日や明日を、これからも変わらずやっていこう、それでいいんだ、と思える映画に初めて会った。映画を観ると、大抵なにか、変わらなければ、とか、改めなければ、など自分の変化を感じるが、シン・エヴァンゲリオンでは、そうしたことが起きなかった。映画を観て初めての体験だった。小学一年生の時、TVシリーズを見ていた。水曜日の6時半。リビングのソファに小さなからだで寝転がりながら。そんな時があった。その記憶を何度も反芻して生きてきた。それは限りない幸せや安全の記憶だったと思うし、また絶望をともなう、絶対に帰れないある一点の象徴的な記憶だった。小さく幸せだったこどもは、さまざまを経て、大きく(ほんとうに、今、おなかが��よんぶよんである)楽しく生きている。大人はそれなりにつらいことがある。しかし大人になったぶん、こどもの頃よりはそのつらいことに太刀打ちできる手数も増えた。こどものころは傷ついたらそれで終わり、だからいつも安全な場所を探して逃げ回っていた気がするけれど、大人になったので、さまざまなものと対面して、対話して、殴られれば殴り返す用意だってある。強くなりました。庵野秀明、私たちのかけがえのない代理人だったひとりの人、ほんとうにお疲れ様でした。彼を支えたたくさんの人々も、お疲れ様でした。偉業として「エヴァンゲリオン」が終わって、良かった。旧劇場版で終わってしまっていたら、それはオタクの名折れだったと思う。ここまで来たから、エヴァンゲリオンを「始めた」意味があったし、私達もオタクになった意味があったし、きちんと大人になれたことに今やっと拍手できる心地です。

原稿。いよいよもって鬼気迫るいきおいで向かわ……ねばならない時期になっております。なかなかR18シーンを書ける状況にならない。しかしそのようならぶらぶエッチ(本番なし)をあと2回は書かなくてはならない。ここを見ている人は少ないと思うのでネタバレしますが最後のシーンはモブレです。これはまあエロくする必要がないので書きやすいかな。ただ、セックスシーンは、ほんとうに性欲と愛情を結びつけて書きたいというおのれの欲望のために、わりとああでもないこうでもないと迷いながら書いています。いつもはだいたいどんな文をどんな順で書くかも頭の中で決めてしまうのだけど、セックスシーンはその運び、順序などをあらかじめ考えずに、書きながら考えています。なんとなくのやるべき事は決まっているけれど、そこに至るまでに何を話すのか、どういう動きをするのかはその場にならないとわからない。字数は少なくても、時間はかかる。いつもは無限に字数が伸びてゆくのに。むずかしいです、やはり、何度書いてもむずかしい。ぜったいにかわいい受け方をさせたいので頑張ります。ファウスト先生の喘ぎ声を。そこにすべての魂を込める。同人っていいな。

『文字渦』を、初めから読むなどという高等な集中力が自分には無いため、すべての短編を、またそのなかの前後を無視して、行きつ戻りつしながら好きなところから順に読んでいる。それで今日わかったのだが、この短編、繋がっている。連載だったのだからそれはそうだろう、ということに思い至ったが、こんなにも繋がっているなんて。めちゃくちゃおもしろくなってしまった。境部さんは掴みどころのない老年の峻厳な雰囲気のある中肉中背の男性を想像していたが、なんと本日読んだところによればまず、女性だった。性別にかかずらわることは、時に馬鹿馬鹿しいのかもしれないが、人物像として性別や見た目の性別というのは容易に魅力に繋がるので、凄まじい。他の要素から性別を断定できないままに読んでいて、見事に違っていた時、爽快感と感動がある。べつに境部さんの容姿もわからないし、性的魅力があるのかも、何もかも分からないが、それでもその身に子宮を持つものと持たないものとでは何かがかなり違って見える、という気がする。それもそのはずで、人間の男と女というのは、生物として結構違う作りになっていて、どうやら脳も違うらしい。その違いの幅が鮮やかに作用するほどあると、この違いもなかなかいいものだなと思う。勿論、身体面では男女分かれていることが多いが、精神面での性別はグラデーションなのではないかとわたしは思っているので、これは身体面から作用するほうの性別の話。

赤森さんと短歌合同誌(フィガファウ前提まほやく短歌)を発行する計画を立てている。そのためにはまず作歌すべきだし、読みも深めるべきだし、とにかく試行錯誤しながらどうにかやりたいところである。そもそも私の作る短歌のようなものは、何が言いたいのか全然人に伝わらない。伝わったとしても、結局それがなんなのかは私にしかわからない。それは情景だったり感情だったり、表情やまなざしだったり、それを自分の中に喚起してくれるためのトリガーとして31文字にしているに過ぎないから。もっと外向きのものを作らなくてはなあと思う。伝わる短歌、とまで行かなくても、なんとなく、きれいだし、情景が浮かぶかもしれない、くらいのところは目指したいです。まほやく短歌はとくに分かりやすい、誤読しそうにないものが好まれる傾向にあると思うので、私の作る幻想短歌のようなものは、とにかく受けが悪い。でも赤森さんが褒めてくれたり、女史や嬢、たまにほかの皆さんがハートを付けてくれたりするので、ついついいつものやり方で作ってしまう……が、精進し、もう少し読む人に寄り添ったものを作りたい。一気に5首くらい考えるからそれも読みにくさになっていたりするだろうか。ただでさえ分かりづらいものが一気にこんなに来た、みたいな。私は数打ちゃ当たる方式で生きているので、ついボリュームを求めてしまう。そして今のところフィガファウしか作っていないので、フィガファウの人にしか読まれず、かつ短歌を読んでくれる人などそうそういらっしゃらず、全く反響のようなものがわからないので、いい加減キャラクタ単体でも作ってみようと思い始めています。分かりやすい歌はたぶん作れないが、キャラクタ名を付けておけば、一応の理解は得られるかもしれないくらいの、二次創作短歌を行いたいです。こういう時クロエのことがすぐ頭に浮かぶ。宮崎ハウルのソフィーをついクロエに重ねてしまうのだけど(時代背景的に)、クロエはソフィーと違い、クリエイターなので、その部分が面白いなと思う。ソフィーは職人かなと。ラスティカはクリエイターのスポンサーとしてすごくしっくりきます。クリエイターなのにラスティカの身の回りの世話ができるという飛び道具を使いこなすクロエ、かなり頭がいいし自己を律する力がつよいひとなんだなと思います。

2 notes

·

View notes

Text

中曽根康弘元首相「日本人よ、もっと貪欲になれ!」

政治・外交 2011.10.21

この5年間に6人の首相が交代、何も結果を残さない短期政権が続いている。内政、外交両面で日本を支える確かな足跡を残した中曽根元首相が、いまの日本政治、これからの日本人が必要なものを語った。

今ほど政治が軽くなったことはない

——今、日本国民だけでなく、世界中が日本政治の混迷を心配しています。その原因についての考えを���聞かせください。

「今の政治家は、現代に対する認識が欠けていると思います。長期的な視野に立って政策を考え、深い歴史観と哲学に裏打ちされた大局観を持って政治を動かすことが政治家の基本だが、今の政治家たちには、その基本が備わっていません。

学問的解明をもとにした政治的方策、あるいは戦略のようなものもありません。自らの価値観を磨き、情勢判断力に対する検討を行うといった努力もまったく足りません。結果的に、現代の時局、政治情勢、日本が置かれている位置というものが認識できなくなっています。

彼らは、ただ現実的に起きている諸問題に対応する方策を論じることしかしていないようです。与野党の討論や喧嘩の場にしか、視線が及んでいないように見えます。中身のない単純な言葉のやりとりだけです。国民にお茶の間の喧嘩のように受け取られても仕方がない状況ですね。

完全に政治の深さや厳粛さというものは失われました。今ほど政治が軽くなった時代はないと思います」

歴史観と哲学が大切

——野田佳彦首相は、著書の中で「最も尊敬する戦後の宰相」として中曽根元首相の名前を挙げています。新首相へのアドバイスはありますか。

「総理大臣にまでなっている政治家ですから、日本の現状、世界情勢に対する分析力というものは、一応は備わっているはずです。ただ、それをかみ砕いて、ジャーナリストや国民に分かるように説明する機会がほとんどないのが残念です。

昔は、緒方(竹虎)さんにしても、吉田(茂)さんにしても、鳩山(一郎)さんにしても、私にしても、情勢感とか価値観とかの基本がありました。

つまり、政治の基本となる学問がありました。学問体系の上で、政治を展開するという頭と体の訓練ができていたと思います。

また、われわれの時代には、宗教というものへの強い関心もありました。吉田さんも、鳩山さんも、私の先輩の世代の政治家はみな宗教家と交わっていました。京都の禅宗の僧侶を呼んで話を聞いたり、修行道場へ行って座禅を組んだりと、さまざまな精神修養を行ったものです。私も毎週、東京・谷中の全生庵という寺で座禅を組んでいました。

宗教家と同様に、学者とも積極的に交流を持ちました。鳩山さんは自宅で、吉田さんは首相官邸でという違いはあっても、月に何回かは学者の意見を聞く機会を設けた。緒方さんも同様です。戦前、戦争直後の政治家には、『定見を持たないものは政治家の資格がない』という共通認識があり、言動には常に学問や哲学の裏付けがなければ世に出られないようなところがありました。

しかし、現代の政治家は自らの思想、哲学を磨くための修業を行う機会がほとんどなくなったように見えます。単に、議会における言葉の応酬、宣伝効果、短いフレーズでの表現力だけが問われる、言葉のマヌーバー(戦術)が今では政治の中心です。政治が浅く、軽くなりました。

言い方を変えれば、政治があまりにもジャーナリスティックになりすぎ、アカデミズムが消え去ったということです。

最近の政治家の発言は実に軽い。野田総理の「どじょう」とか、閣僚の「放射能つけてしまうぞ」とか、まるで茶の間の茶番です。日本の政治が宗教性、哲学性を失い、一種のテレビゲームのようになってしまったということを考えないといかんと思いますね。もう一度、哲学的、学問的、宗教的に政治の基本というものを洗い直して身に付けることが必要ではないでしょうか」

——ジャーナリズムの責任でもありますね。

「確かにそれはありますよ」

政治家の力量が問われる首脳外交

——日本政治の混迷は外交面にも及んでいると思います。2012年は世界の主要国でリーダーの交代があるなど、大きな変化が予想されます。日本の外交政策はどうあるべきでしょうか。

「最近の有力政治家の間に、体系化された日本の外交戦略がほとんど見えないですね。日本の政治家が、海外の政治家とも交わっていくという面からも、国際的見識、国内政治に対する戦略、そういうものを合わせた自己の外交戦略を持つことが必要です。

こうした点において、外国の政治家はみなしっかりとしたものを持っています。彼らはしっかりとした基礎の上で、自国の代表として外国と交わります。

日本でも政治がアカデミックだった時代には、外交においても、政治家が基本体系を学ぶという土台がありました。先ほど指摘した通り、政治家としての基本的な立脚点、政治が負うべき価値観などを再検討し、確立させる必要があるように思います」

——内政においても、外交においても、政治家にとっては基礎が重要で、それがリーダーに求められる資質ということになるのでしょうか。

「今、自分が立脚している足場はどこにあるのか。現代とは何かということに答えるために、基本的な価値観なり、哲学、そして歴史観が重要です。

昔は、その点を極めることが、政治家になる要件でしたが、現代の政治家は、研鑽が欠けている。

政治に対する価値観、哲学性、そして歴史観を磨くことは、人間としてのボリュームを増すことにもなります。

外交というものは、外務大臣がやるものではありません。外務大臣はあくまで補佐であって、主力は大統領や総理大臣です。だから、首脳外交こそが外交の本質なのです。外交とは首脳間における力と智慧の競争です。その意味で、私は、サミットを外交のオリンピックという表現で説明することもあります。

政治家にとって自らのボリュームを大きくすること、つまり、歴史観を養い、現代への認識、独自の世界観を持つことで、外国の政治家に太刀打ちするのみならず、外国の政治家を凌駕する。そういう見識が必要です。

首脳会談を始めると10分程度で、相手の器の大きさが分かります。言葉が違っても、表現力や発言する姿勢を見ていれば分かるものです。そして、お互いの価値を認め合い共鳴することもあれば、対立することもあります。たとえ対立したとしても、敵ながらあっぱれ、というような気持ちを抱かせることができれば、それもまた、国の力となります。

こうした中で養われた首脳間の信頼が、外交を動かすのです。そして、各国首脳の信頼を得るために必要なのが、個々の政治家の力量です。

首脳外交に耐えうる政治家を育てるという点でいえば、戦後教育には物足りなさを覚えます。

危機を乗り越えるのが政治家の使命

——2011年には東日本大震災が発生し、原発事故も起きました。こうした危機においても、状況を左右するのは、やはり政治家の力量ということになるのでしょうか。

「政治家というものは、運命を背負って生きていかねばなりません。たまたま総理大臣に就任したときに、大震災があるとか、大規模な原発事故が起きるとか、国際紛争が発生するとか、財政危機に見舞われるとか、それもみな、政治家の宿命です。

しかし、それを乗り切るのが、政治家の使命です。そのときの情勢を的確に読み、見事にこなして、次の時代へと引きついでいく。それが政治家の仕事です。

ですから、普段から勉強をし、修行もする。

緒方さんも、吉田さんも、鳩山さんも、そして私も、みんなやってきたことです」

——中曽根総理の時代には、伊豆大島の三原山が噴火し、迅速な全島避難を成し遂げるなど、危機管理も見事に成し遂げられました。

「それは、われわれの世代は戦争体験がありますから、非常事態に対処する心構えが備わっていました。非常時に指導者はどうあるべきかを、少尉、中尉のころから学んでいます。政治家になったときには、非常時に指導者はどう動くか、ということが完全に理解できていた。すでに経験もあった。何が起きても、パパッと行動を起こせるようになっていた。改めて人に相談する必要もありません。だから、総理になっても別に驚くことは、また慌てることもなかったのです。それまでに勉強したことをやれば良かったですから。

今の人は、そういう経験もまずないし、勉強の場も与えられない。自ら勉強するか、先輩に教えを請う���かない。先輩もまた教える必要がある。しかし、先輩後輩の関係や、政治家としての実学を学ぶ機会も失われてしまった。

危機管理のあるべき姿を考えれば、今はまったくの素人が政治をやっているような状態です。

政治家だけでなく、その他の分野においても、指導者教育というものが、日本全体の課題になっていると感じています」

人間を作るのに必要な“貪欲さ”

——今後の日本の教育、だけでなく、これからの日本人に必要なものは何でしょうか。

「私は、人間的修行、個人的勉強、政治家の基本となるべきものを確立することを学生時代から始めました。そして、政治家になると決めた段階から、日常のすべてをその目標に集中し、精神的栄養分を増やし、丹田力(たんでんりょく)を強化しました。

今のみなさんも、政治家になろうという人はおそらく、そういう心掛けをお持ちなのでしょう。しかし、われわれの時代には、先哲の学問や、禅僧とかに非常に傾倒して、何かを獲得したいという貪欲な思いがあったと思います。今の人にはそういう貪欲さが少ないのではないでしょうか。

おそらく、戦前の教育体系というものが、そういう人間修行に対する貪欲性を養ったと思います。逆に現代の教育の場からは、そういう野心的な栄養吸収力が育ちにくくなっている。

要するにいかに人間を作り上げるか、ということです。旧制高校の教育は良かったという話を聞くことがありますが、確かに、教室や本だけではなく、運動部の競技、寮の生活、先輩から話を聞くなど、学ぶ場がたくさんあった。先輩が持っていたものを、自分も獲得しようということに非常に貪欲であったと思います。今の人は、そういう点があっさり、さっぱりしていますね」

——今の人間は、勉強不足で本質を見抜く力が弱くなっているのでしょうか。

「そうですね。やはり、貪欲、真実究明ということが一番必要なのではないかな」

——21世紀の日本は大丈夫でしょうか。

「大丈夫です」

——大丈夫ですか。

「ええ。日本の民族は、古い歴史をたどれば、大八島と呼ばれた日本列島に閉じ込められていた民族で、ある意味においては、民族の結束力が非常に強い。普段はあまり発揮されることはないが、危急存亡のときには必ず、この結束力が表面に現れるはずだ。その基本が、歴史とナショナリズムです。私は、日本には強いものが残っていると思います。ですから、そう心配はないと思います」

8 notes

·

View notes