#丸岡藩

Explore tagged Tumblr posts

Quote

九州で有馬氏と言えば、 龍造寺(りゅうぞうじ)氏と肥前の覇権を争ったキリシタン大名の有馬義貞(ありま よしさだ)や晴信(はるのぶ)が思い浮かびますが、 久留米藩の有馬氏は摂津国(大阪府)の豪族で、出自も全く別です。 早くから豊臣秀吉に従って功を成した有馬豊氏(とようじ)が、関ヶ原の合戦や大坂の陣で徳川に味方して加増を受け、最終的に久留米に21万石の大名となりました。 島原の乱が発生したときには日向延岡には有馬晴信の子直純(なおずみ)がおり、 両有馬氏ともに出陣しています。

第241回 九州に両有馬氏並び立つ|綱渡鳥@目指せ学芸員2.0

有馬 頼寧(ありま よりやす1884年 - 1957年)は、久留米藩主・有馬家の第15代当主で伯爵。農林大臣などを歴任。戦後日本中央競馬会第2代理事長として競馬界の発展に尽力、日本中央競馬会にて行われるGⅠ競走「有馬記念」の名前は有馬頼寧に由来する。

晴信の子孫は、 江戸時代には越前国丸岡藩主家、明治維新後には華族の子爵家となった[1]。

丸岡は現在は福井県北部の坂井市(さかいし)。

0 notes

Text

【かいわいの時】明治元年(1868)三月二十六日:天皇、天保山沖で諸藩およびフランス国軍艦を観閲(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

日本における観艦式の起源は、明治元年3月26日(1868年)に大阪の天保山の沖において行われたものである。この時は、明治天皇が陸上から観閲し、受閲艦艇は日本の6隻及びフランス海軍の1隻で、受閲艦艇の総指揮官は旗艦電流丸(佐賀藩)に座乗した石井忠亮海軍中佐であった(ウィキペディア)。『電流丸』、『萬里丸』、『千歳丸』、『三邦丸』、『華陽丸』、『萬年丸』、仏軍艦『デュプレクス』。

(写真)岡田三郎助「大阪行幸諸藩軍艦御覧」1926頃(聖徳記念絵画館壁画)

絵は諸藩の軍艦による操練の様子を描いたもので、天皇は天保山に設けられた御座所で御覧になっています。海を御覧になるのは初めてのことでした。佐賀藩の電流丸の甲板では、聖護院宮嘉言親王(よしことしんのう)や藩主鍋島直大(なおひろ)が直立して御座所を望んでいます(略)明治元年3月26日(1868年4月18日)天保山沖(大阪)(右より2人目:佐賀藩主鍋島直大、3人目:聖護院宮嘉言親王)(明治神宮崇敬会)。

10 notes

·

View notes

Text

蛇の橋

美濃国を治める岩村藩の居城は恵那郡にある岩村城である。 その城下から一里ほどの位置に木実村というのがある。 村の産物は小川に棲むアメノウオ。村人たちは夜網を打って獲っている。 岩村藩家老・味岡杢之允の譜代若党に岡其右衛門という者がいる。 以下は、その其右衛門の祖父の体験談であるという。

ある夜、其右衛門の祖父は木実村の川で網を打っていた。 ふと目を上げると、川に小橋が架かっているのが見えた。 彼はよく網打ちをしていたので、この辺の地理は当然頭に入っている。 しかし、その橋には見覚えがなかった。 はて、こんな所に橋があったかな。だがこれは都合がいいぞ。 彼は川の向こう岸に行こうと、橋に足をかけた。 「うわっ」 彼は思わず声を上げた。橋の踏み心地がぐんにゃりと気持ちの悪い柔らかさだったのだ。 慌てて彼が足を踏み戻そうとすると同時に、橋がズルズルと向こう岸に向かって進み出したので、よろけて川に落ちてしまった。 それは丸���橋などではなく、巨大な蛇の胴体だったのだ。 彼は泳いで元の岸まで戻ると、這々の体で家に逃げ帰ったそうだ。

(松浦静山『甲子夜話』巻之四十七 「同、木実村川の蛇橋」)

3 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和7年2月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和6年11月2日 零の会 坊城俊樹選 特選句

船だまり濁れば冬の匂ひかな 和子 秋簾上げてあいさつ船番屋 昌文 時雨るるを亀の貌出す船溜り きみよ 冬菊を咲かせ運河に棲んでゐる 和子 釣船は沈まず冷えてたゆたひて 軽象 花魁の高き塗り下駄すさまじや 毬子 冬近し下駄に鼻緒の穴三つ 緋路 秋の蠅かつて不夜城だつた街 久 踏切の音織り交ぜて初時雨 順子 秋雨の音に艀の朽ちゆける はるか

岡田順子選 特選句

秋簾上げてあいさつ船番屋 昌文 傘に触れ秋霖に音生まれたる 緋路 街道のしるべや松の色変へず はるか すげられぬ鼻緒は秋霖に置かれ 季凜 冬菊を咲かせ運河に棲んでゐる 和子 炉火恋し品川宿へ止まぬ雨 毬子 品川宿の空は映さず冬の水 和子 鯨塚とは鉄に時雨つつ 俊樹 退助の墓碑に秋の蚊とまりけり 緋路 霧の香は花街の眠りの中に きみよ

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月2日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

空小春鉄路に音の残りゆく 成子 古井戸は地震観測点蚯蚓鳴く 睦子 菊の酒男励ます女たち 朝子 小春かな夫のわがまま許せる日 光子 待たされたあげくの返事つづれさせ 久美子 長き夜エンドロールは最後まで 修二 夕露の触れたる指に紅をさす かおり 人知れずそれぞれの修羅十二月 孝子 幼子の肩やはらかし指小春 成子 我が証並ぶ書棚に秋日入る 修二 背凭れに秋冷重き服垂れて かおり 深秋の祈りに透きしペンダント 同 木の実降る淋しくなると窓を開け 美穂 倖せと来て翅収む赤とんぼ 朝子 秋刀魚食ぶB面の曲流れをり 修二 小春日や黒留袖の猩々緋 美穂

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月4日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

街騒にあれど露けき虚子の句碑 かづを 山中に偲ぶ人あり深む秋 同 萩の寺影にも風の棲みてをり 同 仏舎��塔故山の紅葉侍らして 同 秋祭朝より晴れて御輿出る 匠 池の面に紅葉且つ散る藩主邸 笑子 紅葉落つ風の調べを携へて 千加江 夜の帳金木犀の香をもちて 雪 いさゝかの雲も情けや後の月 同 今日の月長き手紙を書きにけり 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月8日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

二階より少し見ゆ海冬の波 すみ子 紫蘭咲く長き不在の牧師館 佐代子 菊日和産着干す風隣から 悦子 毛糸編むたぶん少し淋しいから 都 採血の針ためらひて霜の朝 悦子 ぽつりはらり立冬の雨鍬先に 美智子 藪枯手繰れば蔓の二階まで 宇太郎

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月9日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

花びらを重ねて薫る野菊叢 三無 残菊の香の供華愛し陽子墓碑 亜栄子 山門も開け放たれて石蕗の花 美枝子 冬日背にひとり拝する年尾句碑 秋尚 小春日や背丸くして影二つ 多美女

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月11日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

夕の灯のふとゆらぎたる落葉して 三無 厨より笑ひ声洩れ花八手 秋尚 落葉して遠く港のネオンみゆ ます江 暮れなづむ細道八つ手白々を 和魚 汲み置きの桶に落葉のニ三葉 怜

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月11日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

大根を炊きおき明日は入院す 実加 庭の石蕗も少し待てば花日和 令子 冬初め頑固爺さん星となり みえこ 小春日や声賑やかき美容室 あけみ 木枯や珈琲飲んでゐる夕べ 裕子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月12日 萩花鳥会

臀ポケット光るスマホや冬ほたる 健雄 もう一杯注ぐ手の皺秋長夜 俊文 大根のまるき厚切りおでん種 恒雄 苔に散る山茶花しばしそのままに 美恵子 湯気向こう大根頬張る母卒寿 綾子

………………………………………………………………

令和6年11月15日 さきたま花鳥句会

杜の秀に残照として冬紅葉 月惑 曖昧な季節移ろひ冬の宿 八草 七五三絵馬をはみ出す鏡文字 裕章 吊革の軋む重さや冬めける 紀花 神無月巫女の鈴舞ひ厳かに ふゆ子 新聞の社説読みつつ大根煮る としゑ 今朝の冬猫背の影を濃くのばし 康子 衣も食も風も音たて冬に入る 恵美子 凩の去りて夜明の星数多 みのり 父見舞ふ施設の駅や冬の月 良江

………………………………………………………………

令和6年11月17日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

���寺の誦経とよもす実南天 幸風 神の留守句碑に微睡む雀どち 月惑 日の欠片程に山茶花綻びし 斉 福耳の虚子像和む七五三 三無 散るときの造花めきたる冬薔薇 千種 蝶上りゆける小春の青天井 同 虚子像に日のあたりたる初冬かな 月惑 波郷忌や天日遠く雲流れ 千種 虚子像の彫り深くして冬日影 月惑

栗林圭魚選 特選句

大寺の誦経とよもす実南天 幸風 冬薔薇の残る重みを支ふとげ 久子 丹精を花名に込めて菊花展 三無 枯れ園になるに間のある日射しかな 同 福耳の虚子像和む七五三 同 散るときの造花めきたる冬薔薇 千種 冬鳥の森の高さを鳴き渡る 斉 波郷忌や天日遠く雲流れ 千種 炒り豆の食べる手止まぬ夜長かな れい

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月20日 福井花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

菊人形夜の魂のあり所 雪 此の世の火使ひ果して近松忌 同 煮大根語り継がれし母のこと 笑子 冬の蝶番もつれて黄を零し 同 切妻の吉江の里の近松忌 同 大根まだ役者然にはほど遠し 数幸 存問の吐露するほどに石蕗の花 同 山茶花に初恋の日々顧みる 隆司

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月16日・21日 柏翠館・鯖江花鳥合同句会 坊城俊樹選 特選句

手に触れし物に一人の秋惜しむ 雪 ありつたけの包丁研ぎて爽やかに 同 山門を入りし一歩に雨の萩 同 夏場所の粋に崩れし大銀杏 同 小鳥来て明るき声頭上より 同 北国の空の深さを夜々の月 同 身ほとりに秋蝶何を告げんとて 同 人形は人形の顔菊着ても 同 留守を守る阿吽の二匹神は旅 かづを 爽やかや空を画布とし描く雲 同 注連作り終へて屑藁焚かれけり ただし 大鳥居三叉路にあり冬日向 同 甕墓の千年杉や落葉道 同 灯る窓灯らぬ窓の里時雨 真喜栄 雪囲ひ百万石といふ気品 同 御城下の落葉踏みしめ踏みしめて 洋子 流れ星幼き祈り如何せん 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

0 notes

Text

2023年の文化活動(一覧)

昨年もたくさん行脚しました。特筆すべきはコロナ禍からの本格的な脱却、夏休みの北海道旅行、勤続30年目のリフレッシュ休暇で西日本周遊、だろうか。行きつけの美術館は展示替えの都度、再訪するルーチンが確立。思ってたよりコンサートにもたくさん行ってた(クラシック系が多い)。地方の美術館(県立レベルの)を攻略する楽しさを知ってしまったので、今年も隙を見て行ってみたい。

星野道夫 悠久の時を旅する@東京都写真美術館

プリピクテジャパンアワード@東京都写真美術館

野口里佳 不思議な力@東京都写真美術館

パリ・オペラ座─響き合う芸術の殿堂@アーティゾン美術館

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台@東京都��代美術館

MOTコレクション コレクションを巻き戻す 2nd@東京都現代美術館

DOMANI・明日展 2022-23@国立新美術館

クリストとジャンヌ?クロード 包まれた凱旋門@21_21 DESIGN SIGHT

ハンドメイドジャパンフェス冬2023@東京ビッグサイト

室内楽・シリーズNo.22 デュオの世界 <チェロとピアノのための>@東京文化会館

驚異の声、驚異の言葉─未体験の音空間へようこそ!@横浜みなとみらいホール

Sit, Down. Sit Down Please, Sphinx.:泉太郎@東京オペラシティーアートギャラリー

3331によって、アートは『 』に変化した@3331 Arts Chiyoda

恵比寿映像祭2023@東京都写真美術館へ

同潤会アパート渋谷@白根記念渋谷郷土博物館・文学館

引き寄せられた気配@トーキョーアーツアンドスペース 本郷

東京都水道歴史館

開館60周年特別展「横山大観と川端龍子」@龍子記念館

0~8848M・地上の紋――中国空撮写真展@日中友好会館美術館

毎年恒例の岡本太郎現代芸術展@岡本太郎美術館

六本木クロッシング2022展:往来オーライ!@森美術館

わたしたちは生きている!セタビの森の動物たち@世田谷美術館

それぞれのふたり 萩原朔美と榎本了壱@世田谷美術館

平原まこと 50周年 メモリアルコンサート@東京国際フォーラムCホール

吉松隆オーケストラ傑作選 吉松隆の<英雄>@東京芸術

動物会議 緊急大集合!@ギンザ・グラフィック・ギャラリー

VOCA展2023@上野の森美術館へ

藤子不二雄のまんが道展@豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

昭和レトロ館

ヴォクスマーナ 第49回定期演奏会@豊洲シビックセンターホール

第52回邦楽演奏会@国立劇場

ダムタイプ|2022: remap@アーティゾン美術館

アートを楽しむ 見る、感じる、学ぶ@アーティゾン美術館

画家の手紙@アーティゾン美術館

重要文化財の秘密@東京国立近代美術館

明治美術狂想曲@静嘉堂@丸の内

今井俊介 スカートと風景@東京オペラシティアートギャラリー

収蔵品展076 寺田コレクションハイライト(前期)@東京オペラシティアートギャラリー

ブルターニュの光と風@SOMPO美術館

情景の地 ブルターニュ モネ、ゴーガン、黒田清輝が見た異郷@国立西洋美術館

エドワード・ゴーリーを巡る旅@松濤美術館 応挙と蘆雪@東京黎明アートルーム

「ラ・フォルジュルネ2023」 公演番号:313止まらない!若き活力の横溢と抒情 公演番号:324大作曲家に楽器の制約ナシ!SAXカルテットによる名曲の解答

島じまん2023@竹芝桟橋

デザインフェスタ vol.57@東京ビッグサイト

東京みなと祭@東京国際クルーズターミナル

ルーヴル美術館展@国立新美術館

清澄庭園

大阪の日本画@東京ステーションギャラリー

第63回 海王祭@東京海洋大学 越中島キャンパス

マティス展@東京都美術館

都美セレクション グループ展 2023

夢と自然の探求者たち―19世紀幻想版画、シュルレアリスム、現代日本の作家まで@群馬県立館林美術館

原始神母 THE DARK SIDE OF THE MOON 50th ANNIVERSARY@日比谷公園大音楽堂

本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語@東京都写真美術館

TOPコレクション セレンディピティ 日常のなかの予期せぬ素敵な発見@東京都写真美術館

田沼武能 人間讃歌@東京都写真美術館

発掘・植竹邦良 ニッポンの戦後を映す夢想空間@府中市美術館

プレイプレイアート展@ワタリウム美術館

下町七夕まつり@かっぱ橋本通り

モネ・ルノワール 印象派の光@松岡美術館

フィンランド・グラスアート 輝きと彩りのモダンデザイン@東京都庭園美術館

川崎水族館

F.A.T.2023 Summer Concert FireBird & AzBand & TAKEBAN@月島社会教育会館ホール

山下清展 百年目の大回想@SOMPO美術館

ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ@アーティゾン美術館

野又 穫 Continuum 想像の語彙@東京オペラシティー アートギャラリー

没後10年 映画監督 大島渚@国立映画アーカイブ

熊谷守一美術館

三井高利と越後屋@三井記念美術館

北海道旅行 ファーム富田 旭山動物園

恋し、こがれたインドの染織@大倉集古館

ブラチスラバ世界絵本原画展@うらわ美術館

特別展 古代メキシコ -マヤ、アステカ、テオティワカン@東京国立博物館

誰かのシステムがめぐる時@TOKAS本郷

東京大学総合研究博物館

第21回東京音楽コンクール(ピアノ部門)の本選@東京文化会館

テート美術館展@国立新美術館

ガウディとサクラダファミリア展@国立近代美術館

ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会@森美術館

コレクション展2023-3@青森県立美術館

大巻伸嗣 地平線のゆくえ@弘前れんが倉庫美術館

弘前昇天教会

旧五十九銀行本店本館(青森銀行記念館)

旧東奥義塾外人教師館

旧弘前市立図書館

山車展示館

弘前城

津軽藩ねぷた村

カトリック弘前教会

荒木珠奈 展@東京都美術館

ARTBAY TOKYO アートフェスティバル2023 CIRCULATION -ひともまちもせかいもめぐる‐@臨海副都心エリア

生誕140年 モーリス・ユトリロ展@横浜高島屋ギャラリー

全日本模型ホビーショー@東京ビッグサイト

デヴィッド・ホックニー展@東京都現代美術館

「あ、共感とかじゃなくて。」@東京都現代美術館

ステファン・サグマイスター ナウ・イズ・ベター@ギンザグラフィックギャラリー

福田美蘭 「美術ってなに?」展@名古屋美術館

生誕120年 安井仲治YASUI NAKAJI: PHOTOGRAPHS@愛知県美術館

フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築@豊田市美術館

漆の彩り・黒と金の幻想 - 高橋節郎@豊田市美術館(髙橋節郎館)

コレクション展 歿後20年 若林奮@豊田市美術館

2023年度 第2期 コレクション展@豊田市美術館

山田寅次郎展@ワタリウム美術館

Japan Mobility Show 2023@東京国際展示場

黒田記念館(特別室開室)

横尾忠則 寒山百得展@東京国立博物館

東京国立博物館の寒山拾得図

デザインフェスタ vol.58@東京ビッグサイト

永遠のローマ展@東京都美術館

上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ―菌類、植物、動物、人間@東京都美術館

動物園にて ―東京都コレクションを中心に@東京都美術館

第64回 日本版画会展@東京都美術館

「今こそ、ルーシー!」 ~LUCY IS HERE~@スヌーピーミュージアム

大原美術館

そして船は行く@高知県立美術館へ。

大塚国際美術館

コレクションハイライト@福岡市美術館

芥川龍之介と美の世界 二人の先達─夏目漱石、菅虎雄@久留米市美術館

遠距離現在 Universal / Remote@熊本市現代美術館

第3期コレクション展:宮崎県立美術館

MOTアニュアル2023 ���ナジー、創造と生成のあいだ@東京都現代美術館

MOTコレクション歩く、赴く、移動する 1923→2020 特集展示 横尾忠則―水のように 生誕100年 サム・フランシス

大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ@国立新美術館

第4回カルチャー芸術展@国立新美術館

第12回 躍動する現代作家展@国立新美術館

21世紀アートボーダレス展(2023)@国立新美術館

JAGDA国際学生ポスターアワード2023@国立新美術館

第63回全国矯正展@東京国際フォーラム

ゴッホと静物画―伝統と革新へ@SOMPO美術館

ピカレスク・ニュー展 Vol.8@ピカレスク

モネ 連作の情景@上野の森美術館

0 notes

Text

初代庄内藩主酒井忠勝は、正室鳥居姫(山形二十二万石、鳥居左京亮忠政の

息女)との間に子が無かったが、四人の側室との間に九人の男児と三人の女児を

もうけた。世子忠当(ただまさ)の母は花の丸殿と呼ばれていた。

長門守が鶴岡に住み始めた頃には、忠当は老中松平伊豆守信綱の息女、千万

と結婚していた。この結婚は庄内藩を二度、危機から救っている。一度目は忠勝

の苛酷な農民支配で百姓の逃散事件が起こった時の、土豪の大肝煎高橋太郎

左衛門とのトラブルである。年貢増徴の結果である農民の逃散の責めを、藩は太

郎左衛門にありとして投獄し、あまつさえ謀殺を計画をしたので、憤慨した太郎左

衛門が幕府に上訴するという事件が起こった。忠当と娘の千万が婚約中であった

ことから、老中松平伊豆守はこの目安状を握りつぶし、代わりに太郎左衛門を侍

身分に取り立てることで妥協を成立させたので、わずかな落ち度で容赦なく大名を

改易や減封に処した当時の幕府の目に留まることなく、庄内藩は改易の危機を免

れたのである。そして二度目はこの「長門守一件」である。

寛永十五年に長門守が鶴岡に蟄居しはじめてから、彼の回りには少しづつ人が

集まり始める。彼等について斎藤正一氏はこう述べている。

「当時、江戸で横行していた旗本奴のような無法な連中である。その中には二十

余年後に『末松一件』という凶悪事件を引き起こすことになる末松彦太夫の名もあ

る。」

徳川家が天下統一を果たしたとはいうものの、まだそこここに戦火の記憶は残

り、血生臭さは拭い切れていなかった。榎本宗次氏の「さむらいの履歴書」によれ

ば、仕官の基準は戦場での功績、つまり首を幾つ取ったかという「高名之覚」とい

う履歴書で審査されたという。十六歳で相手と組み討ちの末、首一つとったのを皮

切りに計四つの首を挙げた者、或いは島原の乱での原城先陣争いで一番乗りを

した者。彼等��その証拠として目撃者の添え状も付けている。武勲を中心に彼等

は取り立てられたのである。これは逆にいうと平時において官僚的、事務的な能

力が求められたとき、彼等の何割かは役に立たなかったということであろう。彼等

の力の象徴は「刀」である。後に長門守の一味の末松彦太夫が武士の身分をカ

サにきて、町人の大量殺戮事件を起こした時に、彼の刀が番所の座敷に展示さ

れるということがあった。「当時はこのような荒仕事に使用された刀剣は名誉の武

器として観賞する風習があったようである。」と正一氏は述べているが、庄内藩の

初期において、いかに武断的な野蛮の風があったかが分かる。

言うなれば長門守はまさしく武断の人であった。

そして兄であり、庄内藩主の忠勝もまた紛れもなく武断の人であったようである。

武士のたしなみとしての書や茶道に堪能であったとしても、本質において彼等は

戦いの中でこそ自分を発揮できるタイプだったかもしれない。長門守が忠勝に取り

入ったこともあろうが、この兄弟はその性行において、大変にウマがあったようで

ある。

水面下で何かが形をなして動き始める。

それに呼応するように、拮抗する勢力も形成されてくる。忠勝の長男忠当(ただま

さ)を守る集団のトップは家老の一人、高力喜兵衛。彼の母は忠勝の妹なので、

忠当と喜兵衛は従兄弟である。長門守は叔父に当たる。父と子、従兄弟、叔父と

甥の血肉を分けた者同士が二派に分かれ、相対立し拮抗して争うことになる。

しかし、もともと忠勝が忠当を疎んじていたというようなことは考えられない。忠当

の生母花の丸の方は寛永十一年閏七月に若くして他界しているが、忠勝はこの

夫人をとりわけ慕わしく思われていたようである。彼女の没後、実家の西田家では

藩主のたっての頼みで、縁故のつてを辿り、わざわざ甲賀から遠縁の女性を引き

取り、養女として後、内室として差し上げている。彼女は後花の丸の方と呼ばれ、

後の松山藩主となる男児をはじめ、四人の男児をもうけている。

ともあれ、忠勝と忠当父子の間に、肉親のねじれた葛藤のようなものはなかった

とみていい。彼等の間柄が緊張を孕んできたとすれば、それは長門守の存在によ

るものというしかない。長門守は長男の九八郎に、忠当の妹おまんを娶せようとし

ていた。

長門守が本当に藩を乗っ取ろうとしていたかどうかは、今となっては分からない

ものの、藩主との血縁関係をできるだけ濃くしておいて、息子に何万石かの分封

にあずかることは確実に期待したに違いない。少なくとも白岩八千石よりはずっと

いい。長門守の胸にはあの白岩領での屈辱の記憶が残っていたことだろう。今度

は失敗しない、と彼は考えたかも知れない。刀と頭を精一杯使って、思うままに支

配できる領地を息子の名義にしてやるのだ、と。

さて、その九八郎である。「北窓雑記」によれば、彼は「賢太子」と呼ばれ、父長

門守とは別格の高潔な人物として描かれている。その一文を拙い現代語に訳して

みよう。

「九八郎様は格別の方でした。ある時、守り役の山本半右衛門をお呼びになり、

『私は今から自害しようと思うので、介錯を頼む』とねんごろに仰有いますので、半

右衛門は驚き、『何故、そのようなことを』『他でもないが、父君が私を可愛く思う余

り、御本家の相続を私にさせようとしている。事態は急なので、他に方法はないの

だ』とのことでした。半右衛門は必死になってお諫めし、『御賢慮まことに感じ入り

ますが、ここは一旦お考え直しください』といろいろ言葉を尽くして申し上げるけれ

ども、なかなかお聞き入れにならない。半右衛門も必死になってお止めし、ようやく

思いとどまっていただくことができた。その後、半右衛門はすぐに使いに書状をも

たせ、忠当様の附家老の水野内蔵助へ詳しく事情を知らせたので、忠当様、内蔵

助は小人数の供を連れて庄内から、江戸へ発たれたのである。」

これは正保二年(一六四五)の五月のことである。長門守が鶴岡に住み始めて

七年。「酒井家世紀」によれば、

「一説に山本五左衛門という男が長門守にくみして、世子君を襲う企てがあるとい

う噂が流れた」との記述があり、実際、忠当はこの五月に江戸に登っている。

「北窓雑記」や「酒井家世紀」の但し書きはあくまで一説であるが、それに近い状

況があったのかも知れないと考えても、矛盾はないのである。ただ、九八郎が伝え

られるような「賢太子」だったかどうかについては反証を示す史料もあるので、実

際のところは分からないが、父親の長門守とはタイプの違う人間であることは確か

なようである。ぎらぎらした父とは異なり、線の細さが感じられる。父の言い分に面

と向かっては逆らえず、自害しようとして家臣から止められ、このお家騒動が落着

するのを見届けるように、すーっと若死にしてしまうのである。

父親とタイプの違う息子といえば、忠当もまたそう言える。

父忠勝は「生来短気で、家臣��対しては手討三百余人の記録を残す」と書かれて

いるほどの人物である。しかし、彼は自分の類い希な癇性に少しも苦しまなかった

のであろうか。おそらくはおっとりと受容的であったであろう花の丸の方を慈しみ、

その亡き後は縁の女性に面影を求めたということは、忠勝の或る一面を窺わせ

る。しかし、藩主としての彼はあくまでも苛烈である。一方、息子の忠当はいささか

病弱の風があったらしく、それが長門守派をして「藩主の任に耐えぬ」という口実

を引き出す元になった。しかし、彼はこの嵐のような事件を耐え抜き、騒動後の庄

内藩の混乱を最小限に押さえているから、政治家としてはむしろ父よりも優れてい

たかも知れない。

戦国の世の猛々しい気風を身にまとった父。戦火の静まった世に生まれ、抑制

的な思慮を武器に持つ息子。この相異なる傾向を持つ父子が、周辺の者達の

様々な野望、思惑、忠義の織りなす渦の中心に立たされる。そして犠牲はいつの

世も最も周辺の者達がこうむることになる。

正保二年、十二月。長門守は高力喜兵衛一派を切り崩しにかかった。「三十二

御家中訴訟」事件がそれである。

0 notes

Text

荘内神社 山形県鶴岡市

鶴岡市のほぼ中心部にある、庄内藩主の居城であった鶴ヶ岡城の本丸址に所在している。庄内一円の人々により明治10年(1877年)旧藩主を追慕して創建された。社紋は酒井家の家紋である「丸に剣片喰」。社殿は、本殿、参集殿、宝物殿の三つに分かれる。本殿には祭神として、酒井忠次公、酒井家次公、酒井忠勝公、酒井忠徳公、が祀られており、主に加持祈祷やお祓いなどが行われる。参集殿は、結婚披露宴・各種宴会・講演会・各種展示会などに使用され、宝物殿には酒井家より奉納された歴代藩主ゆかりの宝物や、旧家などから奉納された御雛様、五月人形、絵馬、屏風、等の約2000点が展示されている。

隣には、酒井家13代藩主酒井忠篤が明治28年(1895年)に創建した鶴岡護国神社がある[1][2]。

また、社殿の周りとその周辺にある鶴岡公園内には、桜の木が多く植えられており、春になると多くの花見客で賑わう。毎年8月には、荘内神社のお祭である「荘内大祭」があり、市民が江戸時代の服を着て町中をねりあるく大名行列が行われる。年末年始の初詣には、主に酒井家に縁のある人々や、神社周辺の地元住民の参拝者が多く訪れる。(引用元:ウィキペディア)

Shonai Shrine 荘内神社

95 notes

·

View notes

Photo

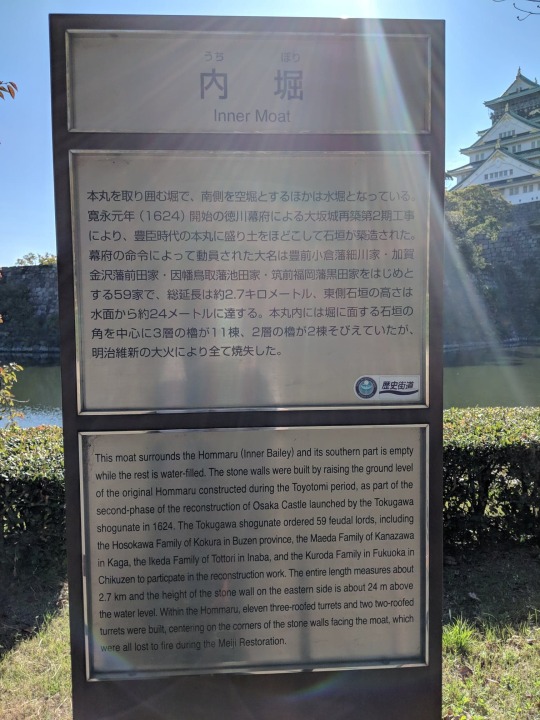

大阪城に見に行った日は本当にきれいだったな。 The pictures from that day are much better than the ones at the Kyoto Imperial Palace.

内堀 Inner Moat 本丸の取り囲む堀で、南側を空堀とするほかは水堀となっている。寛永元年(1624)開始の徳川幕府による大坂城再築第2期��事により、豊臣時代の本丸に盛り土をほどこして石垣が築造された。幕府の命令によって動員された大名は豊前小倉藩細川家・加賀金沢藩前田家・因幡鳥取藩池田家・筑前福岡藩黒田家をはじめとする59家で、総延長は約2.7キロメートル、東側石垣の高さは水面から約24メートルに達する。本丸内には堀に面する石垣の角を中心に3層の櫓が11棟、2層の櫓が2棟そびえていたが、明治維新の大火により全て焼失した。 歴史街道

This moat surrounds the Hommaru (Inner Bailey) and its southern part is empty while the rest is water-filled. The stone walls were built by raising the ground level of the original Hommaru constructed during the Toyotomi period, as part of the second-phase of the reconstruction of Osaka Castle launched by the Tokugawa shogunate in 1624. The Tokugawa shogunate ordered 59 feudal lords, including the Hosokawa Family of Kokura in Buzen province, the Maeda Family of Kanazawa in Kaga, the Ikeda Family of Tottori in Inaba, and the Kuroda Family in Fukuoka in Chikuzen to participate in the reconstruction work. The entire length measures about 2.7 km and the height of the stone wall on the eastern side is about 24 m above the water level. Within the Hommaru, eleven three-roofed turrets and two two-roofed turrets were built, centering on the corners of the stone walls facing the moat, which were all lost to fire during the Meiji Restoration.

Vocab 内堀 (うちぼり) inner moat 本丸 (ほんまる) inner bailey, inner citadel 取り囲む (とりかこむ) to surround 堀 (ほり) moat 空堀 (からぼり) dry moat 水堀 (みずぼり) water-filled moat 寛永 (かんえい) Kan’ei era [2/30/1624-12/16/1644] 元年 (がんねん) first year [of a specific reign] 開始 (かいし) start, commencement 徳川 (とくがわ) Tokugawa [Tokugawa shogunate: 1603-1867] 幕府 (ばくふ) bakufu, shogunate 大阪城 (おおさかじょう) Osaka Castle 再築 (さいちく) rebuilding, reconstruction 工事 (こうじ) construction work 豊臣時代 (とよとみじだい) Toyotomi Period, part of 安土桃山時代 (あづちももやまじだい) Azuchi-Momoyama Period. I’m assuming this refers to when Toyomi was the head of government (1583-1598). 盛り土 (もりつち) raising the ground level 動員 (どういん) mobilization 大名 (だいみょう) daimyo 豊前 (ぶぜん) Buzen 小倉 (こくら) Kokura 藩 (はん) feudal domain, province 細川 (ほそがわ) Hosogawa 加賀 (かが) Kaga 金沢 (かなざわ) Kanazawa 前田 (まえだ) Maeda 因幡 (いなば) Inaba 鳥取 (とっとり) Tottori 池田 (いけだ) Ikeda 筑前 (ちくぜん) Chikuzen 福岡 (ふくおか) Fukuoka 黒田 (くろだ) Kuroda 総 (そう) whole, entire 延長 (えんちょう) extension, lengthening 石垣 (いしがき) stone wall 水面 (すいめん) water’s surface 達する (たっする) to reach, get to, arrive at 面する (めんする) to face on, look out on to on 層 (そう) story, floor 櫓 (やぐら) turret, watchtower 棟 (とう) counter for buildings, apartments, etc. そびえる to rise, tower, soar 維新 (いしん) reformation, revolution, revival 明治維新 (めいじいしん) Meiji Restoration 大火 (たいか) large fire 焼失 (しょうしつ) being destroyed by fire 街道 (かいどう) highway [particularly one existing from Edo period]

#Osaka Castle#大阪城#Japanese vocabulary#Japanese language#Japanese history#Osaka#大阪#日本#Japan#langblr#Japanese langblr

72 notes

·

View notes

Photo

丸岡藩砲台跡 2017.8.15 #丸岡藩砲台跡 #福井 #olympus #em10 (丸岡藩砲台跡)

1 note

·

View note

Photo

太平洋戦争末期の1944年11月以降、アメリカ軍による国内都市部への空襲が本格化し、死者は約56万人、負傷者は約30万人に達した。爆撃の対象となった市町村は800以上に及び、都市機能は失われ、建造物は多大な被害を受けた。その中には、城も含まれる。

日本の近代都市は、江戸時代に藩の政���が置かれていた街がほとんどである。藩の政庁とは、つまり城のこと。都市が空襲を受けるにあたり、城が被害にあうのは避けがたいことであった。また、明治以降、地方の巨大城郭には軍隊が入り、司令部が置かれていたことも空爆を受けた理由の一つとなる。大阪城(大阪府)や広島城(広島県)、仙台城(宮城県)がそうであった。

空襲の被害としてよく語られるのは、やはり城のシンボルである天守であろう。水戸城(茨城県)、名古屋城(愛知県)、大垣城(岐阜県)、和歌山城(和歌山県)、岡山城(岡山県)、福山城、広島城(ともに広島県)の天守が、空襲により焼失・倒壊している。これら7つの天守は、すべて戦前の旧国宝に指定された建物であった。

徳川御三家の居城、水戸城、天守、御三階櫓 徳川御三家の居城・水戸城のシンボルであった天守(御三階櫓)。8月2日未明の空襲で焼失。戦後復元されることもなかった(絵葉書より/水戸市立博物館提供)

岡山城天守 岡山城天守の古写真。城内には天守のほか、県立中学校が建てられていたが、6月29日の空襲でことごとく灰燼に帰した。天守は戦後、1966年に復興(岡山市立中央図書館提供)

このうち、名古屋城は折からの空爆の激しさにより、天守に載る金鯱の疎開措置が取られており、最上階に足場を組んで南方の金鯱は天守内に下ろされていた。しかし、5月14日の空襲ではこの足場に焼夷弾が直撃し、その衝撃で窓が開き、窓から火の粉が飛びこんで炎上の原因になったとされる。この日の空爆では、144面の障壁画とともに、やはり旧国宝に指定されていた本丸御殿も全焼している。

名古屋城天守 炎上する名古屋城天守。天守は銅瓦葺であり、焼夷弾に対しても防火効果があったはずだが、窓から火の粉が入ったことで火の手が広がってしまった(岩田一郎撮影/名古屋空襲を記録する会提供)

天守ではないが、旧国宝の建造物としては仙台城(宮城県)の大手門と隅櫓、伊予松山城の天神櫓など11棟、宇和島城の追手門なども被災した。アメリカ軍の空爆には、発火性のある薬剤を入れた焼夷弾が用いられていた。多くの木造建造物が焼失したのは、この焼夷弾の使用が大きな要因であった。

全壊となった首里城と広島城 被災した城の中でも、全壊といえるほどの被害を受けたのが首里城と広島城である。

首里城は空爆ではなく、戦艦からの艦砲射撃によって壊滅した。1945年3月、南洋諸島や硫黄島で日本軍を破り、日本本土に迫っていたアメリカ軍は次の標的を沖縄に定める。日本軍は首里城に地下壕を築き、これを司令部として上陸してきたアメリカ軍に反抗。それに対し、アメリカは5月25日から3日間にわたり、軍艦ミシシッピをはじめとする戦艦からの砲撃を開始。首里城攻撃を含むこのときの艦砲射撃は、「鉄の暴風」と表現されるほど凄まじいもので、首里城は正殿や守礼門をはじめほぼすべての建物・城門が破壊され、わずかな石垣が残るのみとなった。同時に、歴代琉球国王の肖像画をはじめ、貴重な宝物・歴史資料も失われてしまった。

alt 沖縄戦で徹底的に破壊された首里城。守礼門や瑞泉門などが旧国宝指定を受けていたが、すべて灰燼に帰した(沖縄県公文書館所蔵)

20万人近い犠牲者を出した沖縄戦が終結したのが6月下旬。その後、本土への空襲はさらに激しさを増した。そして、8月6日を迎える。

この日、広島の天候は薄曇りであった。労働者や挺身隊らが仕事に着手しはじめた8時15分、原子爆弾が広島に落とされる。原爆の投下目標は、広島城から900m程度しか離れていない相生橋だった。広島城内には江戸時代以降の現存建造物や近代以降の軍事施設などが建っていたが、爆風によってことごとく倒壊。天守は低層階の柱が壊れたことにより、自重に絶えきれずに崩れ落ちた。城内の建造物はすべて失われ、まったくの更地となったのである。

倒壊した広島城天守コピー禁止 倒壊した広島城天守。部材は発火することなく、住民らの建材として持ち去られた(林重男撮影/広島平和記念資料館提供)

太平洋戦争で失われた多くの天守は焼夷弾によって焼失したのに対し、広島城天守は倒壊こそしたが、炎上は免れた。その部材は周辺の住民らによって持ち去られ、バラックの建材になるなど、復興の一助になったのである。

(空襲・沖縄戦・原爆投下ー太平洋戦争で日本の城はどんな被害を受けたのかから)

0 notes

Link

シーズンには約600本のサクラが咲き誇る和歌山市の和歌山城公園。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で人出もまばらだったが、例年は多くの花見客でにぎわう。ところが市の調査で、大半を占めるソメイヨシノの約3割にあたる200本近くが近い将来、立ち枯れする懸念があるという。そこで市は官学連携協定を結ぶ和歌山大学と公園の一部エリアで土壌改良を行い、衰弱したサクラの再生を試みる実証実験に乗り出した。

(西家尚彦)

江戸幕府8代将軍・徳川吉宗も藩主を務めた紀州徳川家ゆかりの和歌山城。サクラの開花を控えた3月9日、天守閣の南西側にあたる砂の丸跡で、衰弱した2本のソメイヨシノの根元付近の土を造園業者が掘り返していた。

そばでは様子を見守る和歌山大システム工学部の養父志乃夫(やぶ・しのふ)教授(農学博士)とゼミの学生3人の姿も。造園業者は、大阪市天王寺区の「庭樹園」の水野優・技術長と、養父教授のゼミのOBでもある上岡大地さんら3人。

上岡さんらは、エアスコップと呼ばれる空気噴射器で、2本のサクラの根元を傷めないように周辺の土を掘り起こした。根元に酸素を供給する土壌改良剤や、養分となる腐葉土の肥料で覆う作業も行った。

上岡さんは「台風などで枝が折れたり根元がやせ細ったりした木も多く、公園内のサクラは危機的な状況だ」と心配する。

サクラが高齢化

管理する市和歌山城整備企画課によると、公園内のソメイヨシノは、大半が昭和40~50年代に地元の市民団体などから苗木の寄贈を受け、植樹された。

市の担当者は「一般的にソメイヨシノは樹勢が衰え始める樹齢50年程度が寿命とされており、公園のサクラも高齢化の時期を迎えている」と話す。

平成25年に市が日本樹木医会和歌山県支部に依頼し、公園内のすべてのソメイヨシノを調査したところ、約600本のうち健康な木は約400本で、衰退傾向の木は約200本に上った。衰退傾向の木の中で、このまま放置すれば近い将来、立ち枯れの危険などがある「強衰弱」などの木も約60本確認された。

サクラを長生きさせるには

市にサクラ保全への協力を要請された養父教授は再生可能かどうか見極めるため、砂の丸跡周辺のソメイヨシノ約50本のうち特に幹が細く衰弱している2本を実証実験のサンプルに選定。教え子の上岡さんが勤務する造園会社に委託し、2本の木の周辺をロープで囲んで3月9日の作業にあたった。

ソメイヨシノは、植物病害の「てんぐ巣病」で膨らんだ枝をこまめに除去したり、適切な時期に有機肥料を与えたりして丁寧に管理すれば、100年以上花を咲かせる木もあるという。

養父教授のゼミの学生らは、サンプルの2本の木について、来冬まで定期的に観察を続け、最適な管理方法などを模索して市に報告する予定。市も土壌改良で樹勢の回復が確認されれば、来年度以降も同様の方法で他の衰弱したソメイヨシノの再生に取り組む考えだ。

養父教授は「サクラのシーズンに花見客が根元を踏みつけることでも成長が阻害され、立ち枯れの要因になる。和歌山城のサクラは市民の宝でもあるので、一人一人が保全意識を持ってほしい」と訴える。

2 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和7年1月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和6年10月3日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

又一人友秋空に旅立ちぬ 喜代子 悠久なれ見あげる空の秋日和 さとみ ジーパンのひざの裂目や鰯雲 都 秋白しグラスのワイン赤く揺れ 同 温め酒酸も甘いも過ぎた日々 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月5日 零の会 坊城俊樹選 特選句

佃煮屋女将可憐に秋灯す 三郎 日の出湯の向かうの橋の霧に逢ふ きみよ 月島は雨の匂ひや秋簾 和子 秋簾上げて佃の朝となり 三郎 秋の声雨に変はりてトタン屋根 小鳥 秋深し佃に垂らす赤き泛子 千種 秋草に触れて艶めく道祖神 きみよ 秋潮に揺れる小舟の齢かな 三郎 路地奥に秋雨知らぬ仏をり きみよ

岡田順子選 特選句

もんじや屋の埃吸ひ寄せ秋灯 小鳥 葉鶏頭佃の路地を噴くやうに 千種 日の出湯の向かうの橋の霧に逢ふ きみよ 佃堀業の数ほど柿実り 軽象 秋の路地曲れば曾て逢ひし猫 俊樹 鯊の竿しづかに上げて鯊居らず 光子 たまたまの鳥渡る日や佃島 小鳥

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月5日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

天上の父は下戸なり十三夜 成子 藤原京に九九の木簡蚯蚓鳴く 美穂 こらへても涙あふれて後の月 光子 木の国の水美しき十三夜 孝子 銀��鍵月光及ぶドアノブに 美穂 滅ぶこと間近に村の祭かな 睦子 稲妻に夢の続きを問うたとて 修二 待宵や襟元ゆるく着付けせり 愛 仏間の灯消して独りの秋彼岸 朝子 霧深し後ろ姿を包みゆく 光子 月光に窓開け放ち老いゆくか 美穂 望月をこぼれし石に躓きぬ 愛 中秋や月煌々と異人墓地 修二 駅朽ちて枕木の径ちちろ鳴く 睦子 せせらぎを訪ねて虫の声拾ふ 修二 年上の美しき妻秋刀魚焼く 美穂 赤のまま嫁になれとは言つてない たかし まぼろしの天守閣より桐一葉 睦子 鴨来る聞きたき旅のものがたり たかし 走り根の網目のやうにある秋思 成子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月7日 花鳥さざれ会) 坊城俊樹選 特選句

九頭竜に月を沈めて魚眠る かづを 一途とも移り気かとも秋の蝶 清女 峰雲を閉ざしていよよ天高し 希子 夜々の虫昼の焦土を鎮めをり 匠 虫の音の西部五村をぬらしをり 同 閻王に油そそぎし暑さとも 雪 ひた灼くる思案橋てふ名に古りて 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月7日 なかみち句会 飯川三無選 特選句

秋天の雲の無き夜の星の数 ます江 大阿蘇や噴煙白く秋の空 史空 秋天の強羅オーベルジュの夕餉 のりこ 砕けちる日頃の愁ひ秋まつり エイ子 父と子とお揃ひ法被秋祭り さちこ 宮までの細き径あり木の実雨 ます江 一人行く山路に木の実落つる音 怜 人づてに友逝くを知る木の実落つ のりこ

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月8日 萩花鳥会

みすずなら差がない団栗みんないい 健雄 ドングリを集めた手今サクソホン 俊文 新米を仏飯袋報恩講 恒雄 一列に団栗並ぶ木のベンチ 美恵子 尾を立ててどんぐりを追う夜の猫 綾子

………………………………………………………………

令和6年10月11日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

上げれば揺れる芒と青空と 光子 あの案山子目印にして���く散歩 裕子 騎乗の子風を拾つて秋うらら 実加 父母からの新米大事に抱へをり 裕子 柿日和とて年寄りになにしやう 令子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月11日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

狛と目の合うた気のして秋の暮 都 夜食とる看護師の手はメモだらけ 美智子 ふた取れば友のぞき込む栗ご飯 美紀 蟷螂の用の有りやと聞く素振 宇太郎 今生の蜜とばかりに秋の蝶 都 やはらかき朱や夕暮の秋の雲 史子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月12日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

ゐのこづちやぶ野抜けくる下校の子 多美女 朝市の活気に赤き大林檎 白陶 ゐのこづち鈴振るやうに払ひし子 美枝子 身に入むや静かに生きて叔父の逝く 教子 身に入むやちぎれちぎれに荒れる風 美枝子 多摩川に多き抜けみち牛膝 同 身に入むや病床の夫口籠る 多美女

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月14日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

秋深しタオル畳めば陽の匂ひ 三四郎 秋祭露店へ走る靴の音 みす枝 したたかに生き残りたる蚊に刺され 英美子 生涯を百姓の顔月涼し ただし 秋出水一流木を離さざる 同 菊人形平安絵巻さながらに みす枝 路地裏にゆるやかに巻く秋すだれ 三四郎 寄鍋や万太郎の句真砂女の句 昭子 足の爪切れば皹入る老いの秋 三四郎 急ぐ水急がぬ水や秋出水 和子 秋薔薇ただ一輪の尼の墓 ただし 振り戻ること許されず鳥帰る 世詩明 熱燗やあの大法螺ももう聞けぬ 昭子 をちこちに幾何学のごと蜘蛛巣張る 和子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月16日 福井花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

覗き見をしてゐる如き寝待月 雪 寝待には寝待の月の明るさよ 同 風鈴の色の褪せたる音一つ 同 曼珠沙華万葉の世もかく燃えし 同 白鷺の一羽毅然と苅田中 清女 藩邸の静寂をついて小鳥来る 笑子 池の面に青空沈め天高し 同 いつの間に囲まれし香や金木犀 同 榠櫨の実僧の遺愛の熟れはじむ 希子 月を見よ外に出て見よと夫の呼ぶ 和子 木犀の香り待ちつつ母は逝く 隆司 ゆらゆらと散歩楽しむ秋の雲 同 山よりの窓から暮るる柿の秋 令子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月18日 さきたま花鳥句会

出来秋の便りを聴きつ酒を酌む 月惑 一尺の勝鬨上げる曼珠沙華 八草 人絶えし里にも巡る竹の春 裕章 青空を軽くひねりて林檎もぐ 紀花 仲見世を見降して行く帰燕かな ふゆ子 馬つなぐ宿場の路地に糸瓜棚 康子 十月や不足の切手貼るハガキ 恵美子 名も知らぬ小さき秋草小さき花 みのり 秋彼岸主無き時計時刻む ��香 イケメンのこざつぱりしてゐる案山子 良江

………………………………………………………………

令和6年10月20日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

一隅の花野となりし年尾句碑 斉 母子像の過ごす夜長の闇深し 軽象 身に入むや摩滅激しき領主墓碑 三無 吾亦紅意思ありやうに枝分れ 千種 父子走る木犀の花蹴散らして 慶月 風騒ぐ森を鎮めて小鳥なく 斉 堂裏に鳥呼び寄せてゐる熟柿 芙佐子 枡形の黒門焦がす秋の蝶 幸風

栗林圭魚選 特選句

花少し散りて盛りや句碑の萩 三無 木犀の香の満ち溢る寺領かな 芙佐子 秋の雲物語めく母の塔 幸風 友の来て木犀の香の酒を酌む 三無 蔵街をいく物見舟柳散る 経彦 竹垣の崩るる処野紺菊 久子 影曳きて翔つ秋蝶や年尾句碑 斉 孫どちが丸めし団子十三夜 経彦 突堤に銀河を仰ぐ影ふたつ 経彦 指白く皺の乾きて秋寂し 斉 枡形の黒門焦す秋の蝶 幸風

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年10月21日 柏翠館・鯖江花鳥合同句会 坊城俊樹選 特選句

十六夜や柱にいまだ日の温み 雪 これ以上褪せ様の無き古日除 同 出入口とは風鈴の勝手口 同 今日の月越前国府たりし世も 同 宵闇の暗さは月と待つ暗さ 同 畑仕事釣瓶落しと競ひつつ みす枝 菊薫り紫式部像笑まふ 同 また明日手を振る別れねこじやらし 同 夫婦にも何時かは別れ秋の風 同 赤すぎる色の淋しさ曼珠沙華 かづを 菊薫る越前国府物語 ただし 秋桜揺れねばならぬかに揺れて 英美子 とびきれの空の蒼さや山粧ふ 真喜栄 野仏の頭をこする赤とんぼ 孝一 被災地の寺に香るや金木犀 やす枝 立冬や気比の鳥居の影長し 世詩明 二人居の炬燵で触れる妻の足 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

0 notes

Quote

本丸、掘り返した堀以外の堀を埋められて裸同然となっていた大坂城に、殺到する徳川方を防ぐ術はもはやなく、真田隊を壊滅させた松平忠直の越前勢が一番乗りを果たしたのを始めとして徳川方が城内に続々と乱入した。遂には秀頼の下で大阪城台所頭を務めていた大角与左衛門が徳川方に寝返り、手下に命じて城の大台所に火を付けさせるという事態も発生し[32][33]、全体に延焼した大坂城は灰燼に帰し、落城した[33]。その燃え上がる炎は夜空を照らし、京からも真っ赤にそまる大坂の空の様が見えたという。なお、大阪城陥落直後の1615年6月11日付の長崎の平戸オランダ商館の関係者の報告では、徳川家康側に赦免を得るために寝返った数名の大名が秀頼を裏切り、城に火を放って逃亡を図るが適わず、その場で城壁から突き落とされて死亡したとされている[34]。 翌日、脱出した千姫による助命嘆願も無視され、秀頼は淀殿らとともに籾蔵の中で勝永に介錯され自害した[注釈 13]。 現在、大阪城天守閣で所蔵されている、自らも大坂の役に参戦した福岡藩主黒田長政が当時一流の絵師を集めて描かせた大作の屏風絵「大坂夏の陣図屏風」通称、「黒田屏風」(重要文化財)の左半分には、乱��取りに奔った徳川方の雑兵達が、大坂城下の民衆に襲い掛かり、偽首を取る様子や略奪を働き身包みを剥がすところ、さらには川を渡って逃げる民衆に銃口を向ける光景、そして女性を手篭めにする様子などが詳細に描かれている。落城後の混乱の中でも豊臣勢の抵抗はしばらく続いた[35]。

大坂の陣 - Wikipedia

2 notes

·

View notes

Text

勉強メモ 野口良平『幕末的思考』 第2部 内線 第1章 内線の経験──第二のミッシングリンク-1

第1章「内線の経験──第二のミッシングリンク」-1、-2の半分

■戊辰戦争──失われてゆく可能性

新政府軍VS幕府軍 の戊辰戦争は、理念でも正義でもなく、欲と欲の争い。

どちらも、お互いに相手を「賊」と思っていて、それはお互い様だとわかっていた。 「自分の方が正義だ」と信じてたわけではないし、お互い目指すところは一つなので、「薩長からも幕臣方からも、有能な人材をだして一緒に新しい政治機構を作る」 という選択肢もあり得たはずだった。

だが、その可能性と「お互い様」を、「錦の旗」は見えなくしてしまう。目端が効いて軍事力が強いだけの新政府軍が、「官軍」(正義)を名乗って、押し切ってしまった。

戊辰戦争の中で、こうした不正義への"抵抗の思想"が芽生えてくる。

(文中にあった「錦旗と日の丸の戦い」というのはちょっと意味がわからなかった。日の丸=徳川???なのかな)

■マニュフェストの提示

政府軍も幕府方も、どちらも、 欧米列強から「正当な新政権だ」と認めてもらわねばならなかったし、 民衆からも「まっとうな政権者だ」と認めてもらわねばならなかった。

「ちゃんとした政府」だと示すために、マニュフェストの提示が必要になる。

【新政府のマニュフェスト】 =五箇条の御誓文 福井藩士、由利公正(三岡八郎)が初めに起草 ・管理の任期制 ・専制はダメ(万機公論に決し、わたくしに論ずなかれ)

が↓ 長州の木戸孝允、土佐の福岡孝弟(たかちか)による修正 ・ドクサイができちゃうかもしれない文言にかわる。

【幕府方は……】 まだそれどころじゃない…… → 徳川慶喜は、さっさと降伏 → 会津藩(京都で幕府を支え、新選組の親方だったので薩長に恨まれてしまった)は「武備はしつつ恭順」の姿勢。

→東北の大藩仙台藩・米沢藩は、新政府方を説得しなんとか和平へ →だが薩長新政府軍は「ダメ!会津と庄内藩は叩き潰す!!」 (ナニサマ💢?) ↓ 奥羽諸藩(仙台藩・米沢藩がリーダー)が集まり、重役会議 奥羽列藩同盟ができる (長岡藩も加わり、奥羽越列藩同盟に) ここへきてようやく 彼らも、方針・理念を提示する ↓ 【奥羽越列藩同盟のマニュフェスト=修正盟約書】

・大義を天下に伸ぶるをもって目的とす ・信をもって属し、義を持って動くべし ・強いからって弱い者を押しのけてはならない (最初は「小藩は大藩の意向に従うこと」と決められてた) ・自分の利益や都合を優先しない ・みだりに百姓に労役を課さない ・無辜の民を殺したり、金穀を奪ってはいけない

(なんか感動してしまう。 織田信長の口にこの盟約書をねじ込んでやりたい)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現代の私たちは、「新しい時代がくるためにそういう戦争があった」みたいにスルーしがちだけれど、この戊辰戦争というのは、本当に新政府方がエグいのですね。

「叩き潰してやる! おまえらなんかいれてやんないもんね!」 と、新政府が襲いかかったのはなぜなのか。いじめか。 幕府方に有能な人が多いので、分け前が減るのが怖かったのかしら(枝野さんが山本太郎さんを恐れたのと同じ心?)

そして、「旧式で弱い」かにおもわれた奥羽列藩軍は、ものすごく抵抗し、かなり強かったのですね。 やっぱり「負けるわけにはいかな」かったのだな。

でもやっぱり、戦争はなんとしても避けたい。 近現代の歴史では、国が市民を戦争に巻き込むとき 「仕掛けてきたのはあっちだ、これは国を守る戦争だ、戦わないなんて卑怯だぞ」 という論法をとり、そのさいに会津白虎隊の犠牲なんかが褒め称えられたりして使われがちだから、紛らわしくてイヤだ。

でも「抵抗」の思想を著者が支持(というか「一蹴しない」)のは、共感できる。 とはいえやっぱり、戦争を回避しようとした人がいたと、次の-2で知って、ほっとした。

あー結局、1節ベタ記録になってしまった。。。頭わる;

1 note

·

View note

Text

今日はどんな日?【2023年3月6日】

今日の絶景日本 雲海に浮かぶ備中松山城(岡山県高梁市) 天空の城 © SUN (Licensed under CC BY 4.0) 松山城は、四つの峰からなり、海抜430mの小松山に本丸、二の丸、三の丸があり、城下町から1,500m離れた山の上にあります。この城は、戦いに備えて建設された「詰の城」であまり使用されていなかったとされています。 江戸時代には、備中松山藩の藩主は山城を不便と考え、城下町に居を構えました。 現在、城跡は国の史跡に指定され、天守や櫓、土塀の一部が重要文化財に指定されています。 また、日本三大山城の一つとされています。 百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時!…

View On WordPress

0 notes

Photo

「ととと便り」 『岩手公園の紅葉』 昨日、時間があったので岩手公園の紅葉の進み具合を見に行きました。 まず、歴史文化館前のモミジが鮮やか! 多目的広場を抜けて本丸へ上がっていくと そこにも鮮やかな赤がたくさん。 夕方のローカルニュースでは「色づき」とされていてまだ見頃ではないように報道されていますが 全体が染まっているわけではありませんが、鮮やかに染まっている木もさくさんあります。 ボクにとっては十分に見頃に思えました。 イチョウの木も真っ黄色。 ととと周辺のイチョウはまだ紅葉していませんが、ここのは早いですね。 ホオノキの黄色も鮮やか。 二の丸はホオノキとカシワがあって、葉っぱが大きくて黄色く紅葉するので迫力があります。 毘沙門橋方向を見ると赤と緑が入り混じっていました。 鮮やかな赤に挟まれたほんのりと赤くなり始めているモミジになぜか惹かれるものが。 何ごとも一色よりもいろいろあった方がいいということでしょうか。 帰りに毘沙門橋から鮭の遡上が見られないか確認してみましたが全く見えませんでした。 今年は一匹も見ていないんです。 毎年の楽しみにしているので悲しい。 来年はたくさん帰ってきてほしいです。 盛岡の市街地の紅葉はここ1週間くらいがピークだと思われます。 ぜひ楽しんで下さいね! #ととと #ととと盛岡 #ととと便り #岩手公園の紅葉 #盛岡の紅葉 #岩手の紅葉 #紅葉2022 盛岡の泊まれるたまり場 旅のひとと地元のひとがつながる場 泊まらなくても使えるたまり場(シェアリビング&キッチン) 飲食物持込自由 自炊可能 街歩きが楽しい町、盛岡 岩手山がきれいに見える町、盛岡 南部藩の城下町、盛岡 古い趣のある建物が多い町、盛岡 素晴らしい庭園のある町、盛岡 素敵な喫茶店が多い町、盛岡 秋には鮭が遡上する町、盛岡 樹木を見て歩くのも楽しい町、盛岡 盛岡町家のあるまち並み、鉈屋町(なたやちょう) #鉈屋町 #natayacho #なたやちょう #盛岡 #岩手 #morioka #iwate #もりおか #iiiwate #岩手においでよ #盛岡のととと #盛岡ゲストハウス #岩手ゲストハウス #iwatehostel #moriokahostel ご予約はHPから! https://bokunohosomichi.fun/ (盛岡城跡公園 - 岩手公園) https://www.instagram.com/p/CkdoxQYhMEM/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#ととと#ととと盛岡#ととと便り#岩手公園の紅葉#盛岡の紅葉#岩手の紅葉#紅葉2022#鉈屋町#natayacho#なたやちょう#盛岡#岩手#morioka#iwate#もりおか#iiiwate#岩手においでよ#盛岡のととと#盛岡ゲストハウス#岩手ゲストハウス#iwatehostel#moriokahostel

0 notes