#リサは旅人で勉強家

Photo

《おなかから整える日》のご案内 ::: HARA therapy ::: ◭konekti session◭ 11/20 & 12/11 Sat. vanamの心地よいお2階でプライベートセラピーのお時間を。 チネイザンをベースにした《はらセラピー》の施術をしてくれます。 過剰な夏の暑さや、急な冷え込みと直後の暑さ、アップダウンする気温の変化に心身の疲れや滞りを感じる時期ですね。 たくさんの緊張を抱えてきた方も多いでしょう。人の手を借りてからだにお手当を施すとあっという間に整うこと、そんなことや優しさが世の中にはたくさんあることにも改めて気づいた日々でしたね。 《はらセラピー》の施術では、 内臓の緊張を解し 巡りを促し 心身の不調の緩和が期待できます。 年内の滞りを流し 新年を気持ちよく迎える準備として 小旅行気分で是非いらしてください。 セッション後は、1Fにて心身癒され満たされるインド料理やスウィーツを(テイクアウトもできます!)ぜひ。 ::::::::::::::::: 《はらセラピー》 チネイザン(気内臓セラピー)とタイ古式をベースにしたセラピー。 ストレッチを加えたボディケアでお身体を緩め、おなかへのタッチセラピーで内臓の緊張を解します。 痛みや不調の原因にもなる、内臓に溜め込んだ感情を解放へと促し、おなかから全身のバランスを整えていきます。 ▷はらセラピーに期待できること◁ ・不眠の改善 ・免疫力アップ ・内臓の機能向上 ・便秘や下痢の改善 ・冷えやむくみの緩和 ・感情の安定と気力アップ ・ストレス軽減とリラクゼーション ::::::::::::::::::::: ▷詳細◁ ▶︎日時:11月20日(土)/12月11日(土) ①10:00 ~11:30 ②12:00 ~13:30 ③14:00 ~15:30 *カウンセリングとお着替えの時間も含みます ▶︎料金 8800yen + one order @vanam ▶︎住所:奈良市矢田原町743 ▶︎ご予約/お問い合わせ @konekti_risa へDMにて、 ✈︎以下の内容をお伝えの上ご連絡下さい ・件名/はらセラピー予約 ・お名前 ・ご希望日時 ・携帯電話番号 ・メールアドレス ・ご来店手段 ・お食事のご予定: *事前にお知らせでスムーズです。 ※ご予約の方には、後日、確認事項など詳細をお伝えします。 ::::::::::::::::::::: 𓍯Risa / HARA Therapist 心身の不調改善のために受けたセラピーに感動してセラピストの道へ。国内外のホテルスパやクリニックにてキャリアを積む。 タイ、インド、スリランカにて、ヨガ、瞑想、呼吸法やエネルギーワークを学び、実践と探求の旅を続けている。 チネイザン(気内臓療法)をベースにした 《はらセラピー》やセラピューティックケアを提供。出張セラピーてにて活動中。 ー konekti ー 自然の中で体感する、自分自身と“つながる”時の至福の一体感と安心感。 セラピーを通して、心と身体とご自身が“つながる”きっかけを作れますように、と願いを込め《つなぐ・つなげる・つながる》を意味するエスペラント語の “konekti” の名で活動中。 ……………………………………………… #チネイザン #おなかのケア #気内臓療法 #エネルギーバランスを整える #感情の解放 #インド家庭料理vanam #奈良ランチ #インド家庭 #本日のターリー #リサは旅人で勉強家 #ケララで会った #アーユルヴェーダの旅 #日本人いた!(お互い) #チャイ奢ってくれた #ずっと気になってたら再会 #店でチャイお返しできた❤︎ #インド出会うと繋がるフシギ (インド家庭料理 vanam) https://www.instagram.com/p/CVwNn5lPZ1t/?utm_medium=tumblr

#チネイザン#おなかのケア#気内臓療法#エネルギーバランスを整える#感情の解放#インド家庭料理vanam#奈良ランチ#インド家庭#本日のターリー#リサは旅人で勉強家#ケララで会った#アーユルヴェーダの旅#日本人いた#チャイ奢ってくれた#ずっと気になってたら再会#店でチャイお返しできた❤︎#インド出会うと繋がるフシギ

0 notes

Text

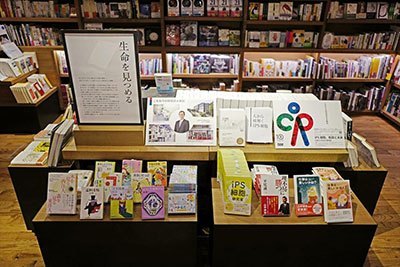

(5月31日まで開催中)【フェア】人から紐解くiPS細胞

代官山 蔦屋書店 営業時間について

5月11日(水)~当面の間

11:00~19:00

■代官山 蔦屋書店ご入店に関して

・1号館2階 映像フロアでのレンタル対象商品は「新作のみ」とさせていただきます。

・3号館2階 音楽フロアはご利用いただけません。

※お客様およびスタッフ同士の距離感を十分に取れる空間の確保・維持のため、入場制限を設ける場合がございます。

その場合は整理券を配布いたしますので、ご案内の際は指示に従ってくださいますようお願い申し上げます。

※大変恐れ入りますが、マスクを着用していないお客様のご入店はお断りしております。

※休店日や営業時間、当日のご案内方法は予告なく変更となる場合がございます

———-

iPS細胞研究所所長の山中伸弥さんをはじめとした研究者の方々や、京都大学総合博物館で行われる特別展「iPS細胞、軌跡と未来―こだわりの研究所を大解剖―」の関係者の皆様が、ご自身の人生で現在に至るまでに「刺激を受けた本」の数々を紹介教えて下さいました。

それぞれコメントも頂いておりますので、これが皆様にも刺激となれば嬉しいです。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 所長 山中伸弥

『宇宙英雄ローダン・シリーズ』K・H・シェール他(著)ハヤカワ文庫SF

子どもの頃、夢中になって読んでいました。科学の力で問題を解決していく登場人物にあこがれたのが、今の仕事の原点かもしれません。日本語版が600巻を超えた今でも続きが出ている人気作です。

『星新一のショートショート』

環境問題、人口増など現代にも通じる社会問題に鋭く切り込んだ作品が多く、読んでいて刺激になります。

『仕事は楽しいかね?』デイル・ドーテン(著)きこ書房

アメリカ留学から帰国後、仕事に悩んでいたときに読んだ本です。思うように研究が進められず、研究を続けるかどうか悩んでいた私に、仕事を楽しむことを思い出させてくれました。

『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング他(著)日経BP

科学者にとって、自分の偏見を捨て、データと真剣に向き合うことは非常に重要です。これは科学者以外の方にも言えることだと思います。この本は、世界のいろいろな事象を思い込みに惑わされずに見つめる訓練にとても役立つと思います。

『理不尽に勝つ』平尾誠二(著)PHP研究所

仕事をしていると、理不尽な目にあうことはたくさんあります。そんなときに手に取る本です。著者の平尾誠二さん(故人)とは友人として深い付き合いがあり、仕事の進め方やリーダーシップについて、多くを教えてもらいました。この本は、彼から教わったことを思い出させてくれます。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 所長室 中内彩香

『阪急電車』有川浩(著)幻冬舎文庫

片道わずか約15分という阪急今津線の乗客の人間模様が優しいタッチで描かれ、映画化もされた大ヒット小説。人にはみな、それぞれが主役の人生のドラマがあるという当たり前なことにふと気づかされると同時に、(誤解を恐れずに言うと)「人って悪くないな」と思わされます。人間関係に少し疲れたときに読むと、ほっこり温かな気持ちになれる一冊です。

『僕たちの戦争』萩原浩(著)双葉文庫

何の接点もない戦時中の少年と“今どき”の少年が、ひょんなことからタイムスリップして互いの時代を生きる様子を描いたフィクション小説。背伸びしない、少年の目線で当時を想像しながら本の世界に没入し、現実世界に戻った後も、当時の人が急に今の私たちの日常に迷い込んでくるとこの世界��どう見えるのだろうと想像を膨らませました。当時を懸命に生きてきた方たちのおかげで今があるということを改めて考えさせられました。

『チーズはどこへ消えた?』スペンサー・ジョンソン(著)扶桑社

いつから変化を恐れ、前に踏み出すのをためらうようになってしまったのだろう。常に起きる変化にどう適応するかは自分の考え方次第。物事をシンプルに捉え(自分で勝手に複雑化しない!)、柔軟に行動し、冒険を楽しむ。「新しいチーズ」探しの旅を始める勇気をこの本からもらいました。心が弱くなる度に読み返すと背中を押してくれる、私の良き伴走者です。

『Newtonニュートン』ニュートンプレス

親が愛読していたこともあり、物心がついた頃にはページいっぱいに広がる鮮やかなビジュアルに惹かれて、わけもわからずページをめくっていました。今思えば、それが知らず知らずのうちにサイエンスに興味をもつきっかけになったように思います。読者を「追いていかない」工夫が凝らされ、また号のテーマによらない最新の科学情報も得られるので、おすすめです。

『SNOOPY COMIC SELECTION』チャールズ・M・シュルツ(著)角川文庫

1950年から描かれ、スヌーピーをはじめ愛くるしいキャラクターが人気の漫画。ほのぼのとしたやりとりに心を癒されるときもあれば、子どもの他愛のない一言が、大人が目を背けがちな真理をついていてハッと気づかされるときもあります。読後の爽快感がたまらず、休日の午前に読みたくなる作品がたくさんあります。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 准教授 池谷真

『神様からの宿題』山本育海他(著)ポプラ社

私たちの研究室では、進行性骨化性線維異形成症という筋肉組織中に骨ができる難病の研究に取り組んでいます。この本は、患者である山本育海君と、そのお母さんの手記です。患者さんとご家族が抱える苦悩、葛藤、決意などの思いが込められています。毎日を頑張って生きようという気持ちになります。

『細胞の分子生物学』ブル-ス・アルバ-ツ他(著)ニュートンプレス

ミクロ系生物学が網羅されている、大学レベルの教科書です。大学合格が決まった後、すぐに購入しました。当時、第2版で、現在は第6版になっています。時に読本として、教科書として、辞書として、そして枕として大活躍しました。

『最強マフィアの仕事術』

マイケル・フランゼーゼ他(著)ディスカヴァー・トゥエンティワン 実際に裏社会で成功を収めた著者が、仕事のやり方を経験に基づいて書いた本だそうです。『マフィア』の法則ですが、現実社会に通じる内容が数多く含まれています。思わずニヤッとしてしまうような箇所もあり、心が疲れた時に半分娯楽として読むとちょうど良いかと思います。

『ブラック・ジャック』手塚治虫(著)講談社

医学に関心がある漫画好きの方なら、一度は読んだことがあるのではないでしょうか。法外な治療費を請求するなど理不尽に思える内容もありますが、治療不可能と思える患者を一人の天才外科医が治していく姿に憧れました。

『ドラえもん』藤子・F・不二雄(著)小学館

あんなことやこんなことを、夢の道具で実現してくれるドラえもん。何より、その発想の自由さに、子供心をくすぐられました。ただ同時に、サボった分は後から自分でやらないといけないという人生訓も教わりました。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 未来生命科学開拓部門 講師 中川誠人

『ぼくらの七日間戦争』宗田理(著)角川文庫

中学生が大人の言いなりにならないために一致団結して向かい合う青春ストーリー。テンポがよく、ワクワクしながら一気に読んだ覚えがあります。秘密基地などは誰もが幼い頃にあこがれたのではないかと思います。本の終わりも痛快・壮快で良く覚えています。映画にもなりましたね。純粋に楽しめる本だと思います。

『三国志』横山光輝(著)潮出版社

最初に横山光輝さんの漫画から三国志の世界に入りました。様々な登場人物がそれぞれの信念を持って中国統一に向けて戦います。武力だけでなく知力、政治力、一番は人力(魅力)に優れている事が重要だと感じました。そういう人の周りには優れた人が集まり大きな力となるのだと思います。小説は数種類読みましたが、書き手によって内容や登場人物の性格が違っているのが面白かったです。個人的には劉備・関羽・張飛の義兄弟の絆にあこがれます。

『ザ・ゴール』エリヤフ・M・ゴ-ルドラット(著)ダイヤモンド社

ストーリー仕立てで、製造現場の生産管理の手法「制約条件の理論(Theory of Constraints)」を易しく学ぶことができる本。研究には関係無さそうであるが、ラボマネージメントの観点から非常に参考になりました。考え方によって様々な状況に対応できる理論になり得るのではないかと感じました。

『英語は3語で伝わります』中山裕木子(著)ダイヤモンド社

初心者でも、なんとなく英語を勉強してきた人でも参考になるのではないかと思う。いかにシンプルに英語で表現できるかを学べる。英語を難しく考えがちな思考を変えてくれる良本と思います。

『マイケル・ジョーダン物語』ボブ・グリーン(著)集英社

引退した今もなおバスケットボール界の神様と言われているマイケルジョーダン(MJ)の伝記。コート上での神様MJの圧倒的な支配力、そして人間MJの比較をうまくまとめた本。超一流の人には何か共通するものがあるのだろうと感じた。

『細胞の分子生物学』ブル-ス・アルバ-ツ他(著)ニュートンプレス

通称「セル」と呼ばれる、生物学の基礎教本。最初はその重さにやられてしまいますが、制覇した時の達成感は忘れられません。生物学の研究を志すなら、要点をまとめたエッセンシャル本もありますが、是非「セル」を読んでください!筋トレにもなります(笑)

———-

京都大学 iPS細胞研究所 国際広報室 和田濵裕之

『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ(著)ハヤカワepi文庫

幹細胞を使った再生医療に関係する仕事をしている者として、とても刺激になりました。ノーベル文学賞受賞で話題にもなりました。どういう未来が私達にとって良いのか、考える際の参考になると思います。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』村上春樹(著)新潮文庫

村上春樹さんの作品はどれも好きですが、特に印象に残っているのがこの作品。読むのにとても頭を使いました。こんなに頭を使ってしんどい思いをしながら読んだ作品も珍しいですが、しんどくても次を読みたいと思わせる魅力があります。科学的コミュニケーションにもそうした魅力をうまく持たせたいです。

『パラサイト・イヴ』瀬名秀明(著)新潮文庫

科学コミュニケーションを行う上で、科学に興味のない人にどうやって科学的な内容を伝えたらいいのかと悩む中で参考になった一冊。物語の中に科学を散りばめることで、より多くの人にアプローチできるのではないかと思うきっかけとなりました。

『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス(著)ハヤカワ文庫NV

刻々と変わっていく文章の書き方が、日々変化している主人公の知能を反映していて、初めて読んだ高校生のときには衝撃を受けました。時が経過して、アルツハイマー病の患者さんの病気が進行していく姿にも共通するように感じ、改めて読み直したいと思った一冊です。

『ルリボシカミキリの青』福岡伸一(著)文春文庫

大学3回生の時に学生実験で数週間だけ指導をしていただいた福岡伸一先生。雑談の中にあふれる知識に魅了され、4回生の研究室配属では福岡先生の研究室に入りたいと思いました。残念ながら他大学へ移られてしまい、念願は叶いませんでしたが、あの時に感じた魅力、科学コミュニケーションにとって大事なことがこの本には現れているように思います。

『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス(著)ハヤカワ文庫NV

刻々と変わっていく文章の書き方が、日々変化している主人公の知能を反映していて、初めて読んだ高校生のときには衝撃を受けました。時が経過して、アルツハイマー病の患者さんの病気が進行していく姿にも共通するように感じ、改めて読み直したいと思った一冊です。

『銀河英雄伝説シリーズ』田中芳樹/藤崎竜(著)集英社

舞台は宇宙ですが、歴史ものの小説のような作品。世界には様々な価値観があり、いずれも正しく尊重されるべきであることを強く意識するきっかけとなりました。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 国際広報室 志田あやか

『松風の門』山本周五郎(著)新潮文庫

中3の国語のテストで収録作『鼓くらべ』に出会い、すぐに図書館へ走ったのを覚えています。自分の信念ではなく、人にどう見られるかを基準に行動してしまいそうになったときに読む本。

『壬生義士伝』浅田次郎(著)文春文庫

吉村貫一郎という新選組隊士が主人公。「お国のため」が第一だった武家社会を背景に、自分の軸を持って生きるというのはどういうことかを教えてくれる本。

『どうなってるのこうなってるの』鈴木まもる(著)金の星社

父に毎晩読み聞かせをしてもらって育ちましたが、リピート率No.1はこの本でした。「どうなってるの」で十分タメてから「こうなってるの!」と進むのがコツです。

『脳死・臓器移植の本当の話』小松美彦(著)PHP研究所

著者の小松氏は、大学に入って最初の講義の講師でした。「私を含め、他人が言うことを検証し建設的に批判できるようになれ」と言われたのが記憶に残っています。この本は、小松氏自身がそれを実践した著作。脳死のとらえ方に新しい一石を投じてくれるはずです。

『完璧じゃない、あたしたち』王谷晶(著)ポプラ文庫

あたりまえのことなんですが、男との出会いだけが、女にとっての「特別」であるはずがないのです。恋愛、友情、尊敬、女同士のいろいろを描いた短編集。

———-

京都大学 情報環境機構/学術情報メディアセンター 助教 元木環

『観る―生命誌年刊号Vol.45~48』中村桂子(著)新曜社

中3の国語のテストで収録作『鼓くらべ』に出会い、すぐに図書館へ走ったのを覚えています。自分の信念ではなく、人にどう見られるかを基準に行動してしまいそうになったときに読む本。

『壬生義士伝』浅田次郎(著)文春文庫

JT生命誌研究館の季刊冊子が年に一度まとめて発刊されるうちの一冊。研究者である編者が様々な分野の専門家と繰り広げる対話の連載や各種記事が、生命科学関連の研究を非専門家向けに、丁寧なテキストとビジュアル表現で伝達されており、研究を伝える時の態度や工夫が感じられるのが楽しい。この号は、自分が大学で、研究を対象にデザインをし出した頃にとても参考になった。

『図解力アップドリル』『[動く]図解力アップドリル』原田泰(著)ボーンデジタル

この2冊のシリーズは、「読めばすぐできるような」デザインマニュアルだと思い手に取ると、期待を裏切られる。タイトルやぱっと見からではわからないが、知識や情報、あるいは経験を「視覚的に表現し、伝達する」ことの本質を、頭と身体を使い、実践的に掴んでいくための道しるべとなる本になっている。デザイナーだけでなく、科学を対象とするデザインに関わる人にもとても参考になるし、続編の「動く」の方は、映像作成の考え方の基礎にもなる内容で秀逸。

『患者はだれでも物語る』リサ・サンダース(著)ゆみる出版

CiRA展とは別で展示の準備中に出会った先生からいただき、とても面白かった本。医師が患者の問診や診察でどのように診断をしていくかが物語として描かれている。デザイナーが、制作依頼を受けて、相談、制作していくデザインプロセスとも通じるところがあることが興味深い。

『デザインに哲学は必要か』古賀徹 (著)武蔵野美術出版局

デザインの実践者かつ教育者である著者らによる論考がまとめられており、デザインの裏側にある考えを想像する手がかり���なる本。実践者が自ら「デザインとは何か」と問い、表現している言葉に共感を覚える箇所が多数ある。CiRA展に関わったデザイナーたちは確かに、(うまく言語化できていなかったとしても)フレキシブルでかつ一貫した考え方を持って、制作に携わっていたのだ、と想像してもらえるかも。

『優しさごっこ』今江祥智(著)理論社

私が紹介するまでもない有名な小説であるが、小学生の頃以来、時々読み返す本。いつも関西(京都?)の言葉で綴られる光景やモノローグや会話の表現、時々出てくる食べ物の描かれ方に引き込まれるが、タイミングによって、娘、親、別の登場人物など、別の視点で読んでいる自分と、行間や背景に想像できる範囲が変わっている自分に気がつかされる。装幀や挿絵(初版は長新太さんによるもの)を含めたブックデザインに興味を持つきっかけとなった一冊でもある。

『アイデア No.355』アイデア編集部(編)誠文堂新光社

もし古本でも手に入るなら、「《特集2》奥村昭夫と日常」のページをみてほしい。CiRAマークの相談を受けブラッシュアップした、グラフィックデザイナー(当時京大メディアセンターの客員教授であった)奥村昭夫氏のデザインに対する態度、大学の中の様々な仕事の中でCiRAマークの制作に関わることになった様子に触れることができる。

『美術館は眠らない』岩渕潤子(著)朝日新聞社

大学生の頃、授業中ある先生から「美術館に興味があるならこれを読んでみたら」と紹介され出会った本。筆者がアメリカの美術館での研修員時代の体験談を軸に、アメリカでの美術館を支える組織、社会のあり方が紹介されている。今とは時代背景は異なるが、美術館や博物館を運営する(もちろん展示を行うにも)仕事は多様な専門性があって成立していること、国によって異なる歴史や社会の仕組みが、美術館や博物館にもとても影響をすることを教えられた一冊。感染症の関係で、美術館や博物館にまつわる社会の仕組みも再編されるのではという目で読むこともできる。

京都大学総合博物館 准教授 塩瀬隆之

『ちいさなちいさな王様』アクセル・ハッケ他(著)講談社

わたしたちの国と人生が真逆で、たくさんの知識や先入観をそぎ落とし、どんどん好奇心あふれ、いたずら心であふれる最期を迎える国の王様の話。「可能性で埋め尽くされた想像の毎日を捨て、なぜ斯くもつまらない一つの正解だけを追う日々を生き急ぐのか」と王様にわたしたちの社会が笑われている。

『エンデの遺言』河邑厚徳(著)講談社+α文庫

ファンタジー童話『モモ』や『はてしない物語』で知られるミヒャエル・エンデの晩年の関心は、「お金を根源から問い直すこと」。お金がお金を生む投機的な世界に心を奪われた現代社会を風刺し、思想家シルビオ・ゲゼルの「老化するお金」を研究した。『モモ』の世界に登場する時間貯蓄銀行の灰色男は、あくせく働きすぎの現代社会を40年も昔から見透かしていた。

『木を見る西洋人 森を見る東洋人』リチャ-ド・E・ニスベット(著)ダイヤモンド社

問題を細分化する西洋流の要素還元的なモノの見方に対して、全体の調和を保とうとする東洋流のモノの見方こそが大切で、どちらかに優劣をつけようというのではない。大局観を失った近視眼的なモノの見方を揶揄する言葉であるが、それが心理的な差異にとどまらず、経済、法といった社会制度の好み、宗教観にまで影響を及ぼしていると指摘する。

『不実な美女か貞淑な醜女か』米原万里(著)新潮文庫

ロシア語通訳の米原万里が、要人通訳などにおいて意識した技術と視点を紹介する本。見栄えはよいが中身を伴わない文章と、見栄えが悪くも中身を正確にとらえた文章、使いこなす文章は常にその間を揺れ動いている。翻訳に限らず、あらゆる言葉の表現をするうえで、悩ましくも筋の通った考え方を示す。文章そのものも明解で極めて参考になる。

『バーバパパのがっこう』A・チゾン/T・テイラー(著)講談社

学校を舞台にしたバーバパパシリーズ。監視を強める学校に反発する個性豊かな子どもたちに手をやく大人。見かねたバーバファミリーが、ダンス好きな子、絵が好きな子、メカが好きな子それぞれの個性にあった学びをとどける。興味をもったところに、学校の数学の先生がかえってきて一緒に教え、結果として質の高い学びを得る物語。監視を強める学校教育への警鐘と言える。

———-

特別展「iPS細胞、軌跡と未来 こだわりの研究所を大解剖」デザイナー 東南西北デザイン研究所 石川新一

『生き物の建築学』長谷川尭(著)平凡社

泥臭い、生きるためのデザインをしたいと思った時に読むといい本

『さあ、横になって食べよう』バーナード・ルドフスキー(著)鹿島出版会

既成概念にとらわれていないか?と自分に問う時に読むといい本

『鯨尺の法則』長町美和子(著)ラトルズ

日本文化で癒されたい時に読むといい本

『Usefulness in Small Things』Kim Colin and Sam Hecht(著)Rizzoli

アノニマス(無名性)デザインで参考になるいい本

『メイカーとスタートアップのための量産入門』小美濃芳喜(著)オライリー・ジャパン

私などデザインをする人が将来の野望ために読むといい本

———-

特別展「iPS細胞、軌跡と未来 こだわりの研究所を大解剖」デザイナー 奥村昭夫

『伊丹十三選集』伊丹十三(著)岩波書店

若い頃、伊丹さんの本は読む楽しみとともに、元気づけてくれました。 今、伊丹十三選集を楽しく読んでいます。

『瑞穂の国うた』大岡信(著)新潮文庫

文中の、夏目漱石の”レトリック など弄している暇はないはずだ、ア イディアがすべてだと思うよ、ということです。”の言葉に、製作の確 信を得てたびたび思いおこしています。

『常用字解』白川静(著)平凡社

常に手の届くところにあって、漢字と言葉の散策をしています。

『黒田泰蔵 白磁』黒田泰蔵(著)求龍堂

圧倒的に美しい白磁、緊張とすみきった空気を感じ、頭と心を研ぎす ましてくれます。

『大衆の強奪』セルゲイ・チャコティン(著)創元社

“戦争に対する戦争”のスローガンに代表されるように、伝える事の 本質と、言葉とシンボルの力を教えてくれました。

【プロフィール】

京都大学iPS細胞研究所

iPS細胞研究所所長の山中伸弥さんをはじめとした研究者の方々や、京都大学総合博物館で行われる特別展「iPS細胞、軌跡と未来―こだわりの研究所を大解剖―」の関係者の皆様が、ご自身の人生で現在に至るまでに「刺激を受けた本」の数々を紹介教えて下さいました。 それぞれコメントも頂いておりますので、これが皆様にも刺激となれば嬉しいです。 2006年に誕生し、2012年に「成熟した細胞を、多能性を持つ細胞に初期化出来る事を発見」した事により、山中伸弥/J・B・ガードン両氏が2012年のノーベル生理学・医学賞を共同受賞した事で、一躍再生医療の救世主と目されることになった「iPS細胞」。

そんな新たな存在を医療の現場に応用させる為の研究を行う「京都大学iPS細胞研究所(CiRA)」は2020年で設立から10周年を迎え、同研究所の軌跡と未来を記した『iPS細胞の歩みと挑戦』(東京書籍)も刊行されます。

会期 2020年5月11日(月)~2020年5月31日(日)

時間 営業時間通り

場所 蔦屋書店1号館 1階 ブックフロア

主催 代官山 蔦屋書店

共催・協力 京都大学iPS細胞研究所 東京書籍

問い合わせ先 03-3770-2525

イベント情報の詳細はこちら

from honyade.com https://ift.tt/2T491dN

0 notes

Link

第91回アカデミー賞で、作品賞、脚本賞、助演男優賞を受賞した『グリーンブック』。

やはり作品賞の作品は外せない!ということで、映画館で鑑賞してきました〜!

今年の作品賞のノミネート作品は、Netflixで配信された『ROMA/ローマ』や、アメコミ映画の『ブラックパンサー』、日本でも大旋風を巻き起こした『ボヘミアン・ラプソディ』など、ひとクセある作品たちがラインナップされた印象です。

そんな中で見事受賞した『グリーンブック』。

1960年代のアメリカ南部を舞台に、黒人と白人の関係性を描いたロードムービーということで、シリアスで社会派な物語になっているのでしょうか?

劇場で確かめてきました!

リサ

ちなみに、タイトルの「グリーンブック」とは、当時黒人の運転手のために用意されたガイドブックで、黒人が宿泊できる施設や利用できるレストラン・トイレが記載されていたそうです。

グリーンブック(Green Book)

監督 ピーター・ファレリー 脚本 ニック・バレロンガ

ブライアン・ヘインズ・クリー

ピーター・ファレリー 出演者 ヴィゴ・モーテンセン

マハーシャラ・アリ

リンダ・カーデリーニ 公開 2018年 製作国 アメリカ合衆国

あらすじ

時は1962年、ニューヨークの一流ナイトクラブ、コパカバーナで用心棒を務めるトニー・リップは、ガサツで無学だが、腕っぷしとハッタリで家族や周囲に頼りにされていた。

ある日、トニーは、黒人ピアニストの運転手としてスカウトされる。

彼の名前はドクター・シャーリー、カーネギーホールを住処とし、ホワイトハウスでも演奏したほどの天才は、なぜか差別の色濃い南部での演奏ツアーを目論んでいた。

二人は、〈黒人用旅行ガイド=グリーンブック〉を頼りに、出発するのだが─。(公式サイトより)

『メリーに首ったけ』や『愛しのローズマリー』などのコメディを手がけるファレリー兄弟の兄である、ピーター・ファレリーの最新作。

トロント国際映画祭で観客賞を受賞し、その後第91回アカデミー賞では、作品賞、脚本賞、助演男優賞、主演男優賞、編集賞の5部門にノミーネート。

そのうち作品賞、脚本賞、助演男優賞の3部門を受賞しました。

主演は『ロード・オブ・ザ・リングシリーズ』、『イースタン・プロミス』のヴィゴ・モーセン。

助演男優賞を受賞したのは『ムーンライト』、『ドリーム』などのマハラーシャ・アリ。彼は『アリータ:バトル・エンジェル』にも出演していましたね。

わかりやすくておもしろい!

バディもののロードムービー、単純におもしろくていい映画です!

1960年代の黒人差別をテーマにした物語と聞いていたので、やや構えて観に行きましたが、重さや暗さは少なく、明るくて楽しい作品でした。

意外と笑いをとりにくるシーンが多くて、リラックスした気持ちで観られます。さすが、コメディ映画を長年制作してきた監督だけありますね。

リサ

バディもののヒューマンドラマだと『最強のふたり』が思い浮かびますが、また違った雰囲気の作品でした。

最初はお互いに警戒していたふたりが、徐々にお互いを理解し認め合い、距離を縮めていく姿にほっこり。

ケンタッキーのシーンをみていたら、上映後に無性にケンタッキーが食べたくなりました・・・(レイトショーで観たので残念ながら営業時間外。)

コンビを組んだヴィゴ・モーセンとマハラーシャ・アリの演技もよかったですね〜

キャラクターにぴったりハマっていました。

あとは劇中の音楽が印象的。

どれもいい音楽ばかりで、60年代に生きていたわけでもアメリカ人だったわけでもないのですが、心地よい気持ちになりました。

相手の本質を見極める大切さ

ストーリーはシンプル。

用心棒をしていたイタリア系白人のトニーが、黒人ピアニストのシャーリーに、当時黒人差別の激しかったアメリカ南部へツアーにいくために雇われ、2人で旅に出る物語。

性格が真反対の2人が同じ時間を過ごすことで、互いが互いに持っていた偏見や思い込みを改めていきます。相手の外見や言動だけでなく、その人の中身を知ることの大切さが描かれています。

話の展開もわかりやすいので、誰が観ても作品を理解し、集中して鑑賞できると思います。

リサ

実話に基づいたストーリーというのは、鑑賞後に知りました!

130分と上映時間は長めですが、私はそんなに長ったらしくは感じませんでしたね。

起承転結の起伏はあまり大きくなく、穏やかに進みます。人によっては飽きるかも?

ストーリーよりも、登場人物の心境や考え方の変化に注目して鑑賞しました。

明るくて楽しい雰囲気の作品ですが、黒人差別について考えさせられるシーンも多いです。

ツアーのために旅を続けるなかで、黒人であるシャーリーはさまざまな冷遇を受けることになります。

トニーと同じホテルに泊まれなかったり、レストランに入店できなかったり・・・

リサ

昔、英語の教科書で黒人が受けていた差別について書かれている箇所があって、トイレはもちろん、バスの座る位置まで隔離されていたことに驚いたのを思い出しました。

苦しい境遇にありながらも、毅然とした態度を取り続けるシャーリーの気丈さにまたグッとくるのですが、黒人差別はここまでひどいものだったのか、と改めて黒人が虐げられてきた歴史にゾッとさせられました。

どうも白人と黒人の歩んできた歴史がテーマになると、日本人としては自分ごとに考えづらいんですよね。

ただ、本作はアメリカの根深い社会問題を、重くなりすぎないレベルでストーリーやキャラクター同士の交流に絡めているので、知識の少ない人間が勉強するための導入材として、とてもいいなと思いました。

黒人がどんな差別を受けてきたかというのは、学生の頃授業で聞いた程度の知識しかなかったのですが、映画をこれからも趣味として見続けていく以上、一度きちんと勉強すべきだなあと反省。

リサ

社会の授業で生徒さんに観せるのによさそうです。ディスクが発売されたら、社会科、英語の先生ぜひ!

バディもののよさがぎゅっと詰まっています

物語の中心人物は、イタリア系白人の用心棒のトニーと、黒人ピアニストのシャーリー。

性格も考え方も正反対の2人が、アメリカ南部ツアーの旅を経て絆が結ばれていく姿は、みていてキュンとしたりグッときたり。たまりません。

トニーは用心棒をやっているだけあって、力があり、暴れん坊で、第一印象はちょっと近寄りがたい雰囲気のある男。

シャーリーに対しても差別的な態度を取っており、家族を養うために仕事をとったという感じが強かったです。

しかしシャーリーと行動を共にするにつれ、トニーも家族や仲間を大切にする、根は優しく頼り甲斐のある男だというのがわかります。

奥さんに律儀に手紙を書いているなんて、かわいいじゃないか・・・

終盤、シャーリーのために警官を殴ったり、レストランの店員に食ってかかったりするトニーをみて、いい男になって・・・とじんときました。

一方シャーリーは、常に冷静で、無駄な諍いはしない賢い男というのが第一印象。

実はシャーリーはもともとアメリカで生まれ育ったわけでなく、ソ連からやってきたため、黒人がアメリカでどのような扱いを受けているのか、いまいちわからなかったんですね。

いわゆる温室育ちのシャーリーは、気高く高貴で、自分をしっかり持った強い男なのですが、才能があり、高貴な存在であるがゆえの孤独や苦悩を抱えているのです。

クライマックス、トニーに怒鳴り散らすシーンは、彼が長年抱えてきた孤独がついに爆発した、印象的なシーン。

「自分は黒人でも白人でもない。ピアノの演奏だけは賞賛されるが、私のことは誰1人認めてくれない。」

ハッとするセリフですよね。

現代でも、そういった悩みを抱えている人はたくさんいるのではないでしょうか。

例えば、父と母は日本人だけど生まれも育ちもアメリカの日本人が日本に帰ると、見た目は日本人だけど価値観はアメリカ人だから、どっちにもうまく馴染めない、という問題が起きるのではないでしょうか。逆もまた然り。

人種の壁を越えるのはまだまだ難しいですが、人種や出身に関係なく、どんな相手でも自然に理解できる人間になりたいですね。

チグハグな2人が徐々にお互いを知っていくことで、お互いを認め合い、支え合い、ピンチを切り抜ける。

うーん、2人の絆が結ばれていく過程を楽しむのがバディ映画の醍醐味です。

2人のやりとりで思わず笑ってしまうシーンはいくつかあるのですが、やはりケンタッキーのくだりがおもしろかったですね��

ケンタッキーを知らないシャーリーにトニーが「お前まじ?それでも黒人なの?」みたいな反応をして、ほぼ無理矢理ケンタッキーを食べさせるんですよ。

シャーリーは食べるまで嫌そうだったのですが、いざ食べてみると「おいしいじゃん!」と感動するんですね。

その後もトニーが車の窓から骨を捨てたのをみて、シャーリーも真似して楽しそうに骨を捨てるんですよ。

で、トニーはさらに、ジュースのコップを窓から捨てるんですね。シャーリーも捨てるのかと思いきや、急に真顔になるんですよ。

骨は腐ったり野生の生き物の餌になるけど、ジュースのコップはならないからダメ、ということで、トニーにお説教。

性格や考えが異なる2人の交流や関係性がよくわかる、おもしろくてよくできたシーンでした。

リサ

このシーンからずっっっっっっっっっっっっっとケンタッキーが食べたくて仕方なかったです(笑)

役者の見た目も演技もキャラクターにぴったり!

さて、役者陣。

ヴィゴ・モーセンは役作りのためか、かなりガタイがよくなっていて、この人が『ロード・オブ・ザ・リング』のアラゴルン!?と衝撃を受けました(笑)

アカデミー賞の授賞式では、すっかり元の体型に戻っていて、同じ人物にはみえませんでしたね。役者ってすごい。

見た目を変え、キャラクターのイメージがしやすい役作りもよかったですが、ぶっきらぼうでちょっと教養のなさそうな喋り方なんかも、用心棒っぽさがあってよかったですね。

ケンタッキーだけじゃなくて、ホットドッグやピザをドカ食いしている姿も印象的でした。ピザ1枚をガブッといくんですよ。さすがアメリカ人、と感心。

続いて、見事アカデミー賞助演男優賞を受賞した、マハーシャラ・アリ。

いい演技でしたね。『ムーンライト』でもたった24秒の出演で助演男優賞を受賞していましたが、今作でもキャラクターがしっかり投影されている好演っぷりで、受賞も納得です。

話し方だけじゃなく、姿勢のよさや仕草、佇まいに品を感じるんですよね。

いい演技をしているシーンはたくさんありますが、私は、トニーを引き留めようとするシーンの演技がとても好きです。

表情がとてもツンデレで、私の心にグサグサ矢が刺さりました。かわいい。

リサ

対象的なキャラクターをそれぞれがしっかり演じているので、それぞれのキャラクターも、2人の関係性もより魅力的に感じられてよかったですね!

総評

評価

ストーリー

(4.0)

キャラクター

(5.0)

キャスト

(5.0)

演出

(4.0)

映像・音響

(5.0)

総合評価

(4.0)

良かった点

キャラクター描写

役者の演技

ストーリーがシンプルですが、キャラクターがしっかり魅力的に描かれています!

悪かった点

教科書すぎる?

当時の黒人差別がリアルに描かれているのは衝撃的で勉強になりましたが、全体的に大きな波乱がないというか、毒気が足りないかなあ。

アカデミー賞の審査員好みな作品だなあとは思います。

まとめ

笑って泣ける、楽しいバディものロードムービー!

アカデミー賞の作品賞を受賞していると聞くと、お堅い映画なんでしょう?と思われるかもしれませんが、そんなことはなく、鑑賞後は心がほっこりし、爽やかな気持ちになれます。

普段映画を観ない方でも楽しめること間違いなし!

旅をする2人の対象的なキャラクターも魅力的ですし、その2人が徐々に絆を結んでいく過程もおもしろいです。

上映時間はやや長めですが、ぜひ劇場で楽しんでください。

グリーンブック~オリジナル・サウンドトラック

posted with amazlet at 19.03.09

サントラ

ワーナーミュージック・ジャパン (2019-02-27)

売り上げランキング: 285

Amazon.co.jpで詳細を見る

0 notes

Photo

#0156 Immer ist die Erinnerung besser als die Realität. (6.Jun.2018)

いつも記憶は実際に起こったことを美化している.

そんな感じの意味.

自分に厳しい人ってそういうことがないんだろうな.

僕は甘々なのでだいぶ美化されている気がする.笑

今日も3月後半の日記を備忘録的に…。

っても,もう6月に入っって1週間経ってしまった。。。

いつになったら日記に追いつけるかな?笑

19. Mär (Mo)

そろそろ毎日飲みすぎで肝臓が…って感じだけど,たった3週間しか日本にいないから毎日でも飲む覚悟で2週目突入.笑

この日はN☆Bの後輩で(ONE PIECE世代としては「ネタか?」と思う)航海士の仕事をしている後輩とご飯.

10個以上離れてる後輩ってなんかもうカワイイの次元だなー,とか.笑

20. Mär (Di)

この日は両親と家族で河口湖方面へ旅行◎

お目当ては息子リクエストのトーマスランド!

生憎の雨でトーマスランドのアトラクションはほとんどお休み…

なので,雨の関係ないフジヤマ・ミュージアムで,粘土でデコレーションできるスプーンとフォークの体験制作.

それが終わったら,ランド入場一歩手前のリサとガスパール(Les Catastrophes de Gaspard et Lisa)のレストランでケーキ食べて宿に行くことに.

宿に戻ってからは大浴場でお風呂.

このときの大浴場での経験がT坊にはよほど印象深かったのか,未だに

「また大きな泡の出るお風呂に行きたいねー」

って言ってる.笑

晩御飯も美味しくいただいて,その後は両親と一杯やるはずが眠たすぎて就寝.笑

21. Mär (Mi)

朝起きて,天気予報である程度の覚悟はしていたけど,季節外れの大雪.

ガンガン雪の降る中,初めての雪の中でのタイヤチェーン装着.

30年ぶりの3月の豪雪ってニュースで言ってたけど,確かに身の危険を感じるレベルだった!なんとか問題なく横浜まで帰宅.

そして帰宅してからそのまま「るるる会」へ.

T坊がお腹にいるときに区のイベントとかで知り合ったママ友との会.

残念ながらお父さんが一人仕事で来れなかったけど楽しかった◎

まさかドイツ行ってからもこんなにちゃんと連絡取ってくれるとは思ってなかったからびっくり.

ありがたい限り.

23. Mär (Fr)

夜は新宿でソニーの時の先輩たちとのご飯.

有志で集まった光学の勉強会が形を変えてずーっと続いていて面白い.

みんなそれぞれにキャリアについて考えていて話も尽きないし.

終電がなくなりそうになってダッシュしたけど無事実家についてよかった◎笑

24. Mär (Sa)

実家でのんびり.

夜は義弟も集まってCOSTCOパーティ♪

今回は妹は切迫早産の疑いありで安静ということで…でも,元気に産まれてくれるといいな!

25. Mär (So)

高校の同級生がフットサル/サッカーをベースに社会貢献する会社を作ってて,それの呼び掛けで高校の時のサッカー部同期と後輩が集まってフットサル.

何年振り?っていう感じの顔合わせで本当に楽しかった.

5年前くらいには「日本を変える100人」みたいなのに入った後輩もいて.

でもフットサル後の飲み会ではこれ以上にないってくらいのバカ話ばっかりでそれも楽しかった.

いい高校生活で本当によかった.

26. Mär (Mo)

フットサル友達とのサシ飲み.

正直フットサル以外のつながりがなかったからこんなことになるとは思わなかったけど,とっても充実した時間だった◎

27. Mär (Di)

昼間はNちゃんの幼馴染とお子さんたちと上野公園へ.

一度しか会ったことない子たちがもうだいぶ大きくなってて時間の流れは早いなぁ…なんて.

夜,とある友人のお焼香をあげに.

友人と言っても僕と少し年の差はある女性.

お子さんの家庭教師をさせてもらってた仲.

旦那さんが歯科医だから歯を懇意で診てもらったりしてて.

1月に訃報が来た.

家庭教師をしていたお兄ちゃんではなくて弟君から.

よほど帰国しようかと思ったけど仕事もタイミング的に休みにくくて断念.

お家にお邪魔して仏壇を前にしたら涙が.

お焼香後に旦那さんにいろんなお話を聞かせてもらった.

どうやら10年くらいガンと戦っていたよう.

本当に明るい人でそれをまったく感じさせなかったな.

弟君の歯科大学卒業試験の翌日に息を引き取った話なんかを聞くと,「母は強し」なんていうありふれた表現が本当そうなんだな,と思ったり.

その後はまた飲み会.

だいぶ頑張ったなー.笑

29. Mär (Do)

昼間は横浜オフィスで働いて,夜は両親とNちゃんといつもの焼き鳥屋さん.

相変わらずの美味しさ.

日記書きながらヨダレ出てきた.笑

30. Mär (Fr)

31日が今回の日本帰国の最大の目的の義兄の結婚式.

それが大宮であったもんだから,前日入りしてT坊の大好きな鉄道博物館へ行くことに.

1回目よりはやっぱり感動は少なかったようだけどやっぱり電車は大好きなよう.

危うくお目当ての乗り物に乗り損ねるところだったけど無事目的を果たしてホテルへ.

夜ご飯はバイキングにしたら食べすぎてビールが飲めなくなるという…トホホ。笑

いったんここまで◎

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

You won’t probably remember how much you are loved by everyone.

1 note

·

View note