#スケール感

Explore tagged Tumblr posts

Text

凍氷の観察者

2012年、三十槌の氷柱。

からの対岸の岩から滲み出る水が凍って大きな氷柱となる、三十槌の氷柱。

スケール感がわかるように人が写っている写真を選んでみた。

#Lightroom Classic#VSCOfilm#photographers on tumblr#lensblr#original photographer#original photographers#original photographers on tumblr#original photography#original photography blog#original photography on tumblr#photoblog#photography#winter#winter season#winter season in Japan#winter season mood#winter season time#winter season tint#February#Japan#Saitama#如月#日本#埼玉#秩父#三十槌の氷柱#氷柱#icicle#Misotsuchi icicle

154 notes

·

View notes

Text

憧れの山「トムラウシ山」縦走登山へ!~中編~

山の天気は変わりやすく、あれだけきれいに晴れていたのもつかの間、夜には分厚い雲に覆われてしまいました。

夜11時ごろ、ふわっと雲がはれたタイミング。これを逃すわけにはいきません!イワイチョウが咲き乱れる野営場とトムラウシ山頂、そして星空…うっとりしてしまいました。

強く感じたのは新月期の天の川とこの山肌を併せたら非常に綺麗だろうということ。すぐに次の目標が浮かんできます。

7月の日の出は早く、4時にはあがります。寝起きの身体でゆっくりと登っていくと、山頂からは遠く東の果てから登る太陽が照らす大雪山の山々が見られました。

石狩連峰にニペソツ、ウペペサンケ、旭岳に白雲岳…そして黄金色に反射する沼の原の湿原が忘れられません。そして背後にはモルゲンロートでほんのり赤色に染まっていく十勝岳や美瑛富士、富良野岳。

こんなにも美しい山々に囲まれて堪能する日の出は初めての経験!登山家の憧れの山と言われる所以もわかったような気がしました。

3日目の行程は、来た道を戻りながら道中スキップした化雲岳を経由し、忠別岳避難小屋まで向かうルート。距離は13km。

この日の天候は晴れ!

初日にびっちょびちょになったテントや雨具も乾いて荷物も軽い!!

そして朝露で輝くお花畑が美しいのなんの!!!

足取りも軽く、登る箇所も少ないこともあり、気持ちのいい登山となりました。ただ、段々と遠く小さくなっていくトムラウシ山を��り返りながら歩いていると、寂しさもこみあげてきます…

また歩きに来る!と強く思いましたし、何度もトムラウシ山に挑む人々の気持ちがとても分かりました。

トムラウシ山の道中、再び苦戦しながらロックガーデンを越えると非常に大きな構造土を見かけます。

何万年もかけて凍土が溶けて再凍結して~を繰り返して少しずつ同じ粒径の石が集まって大きな模様を生み出します。

こんなにも大きな構造土が非常に綺麗な形で現在まで残っているのは感動しますね。この構造土を見てからより一層大雪山に興味がわくようになりました。

気づいていないだけで、あちこちに構造土やそれに合わせて進化した植生があること。なんて面白いんでしょうか…

化雲岳に到着するとそこから見える化雲沢の大パノラマに圧巻!

えぐり取られたかのような絶壁の忠別岳、そして遠くには旭岳。

道中の山のスケール観に驚かされ続けてきましたが、この広さは言葉を失いました。

こんなにも大雪山って大きいのか…と感動しつつ、向こうから見る景色は一体どうなのだろうと気になって仕方がありません。

ここから先はお花畑の天国。テンションもMAX!意気揚々と晴天の楽園を歩きます。

~後編につづく~

56 notes

·

View notes

Text

関東遠征

異世界からの訪問者です😅 先週の金曜から、おそらく最後になるかもしれない関東の友人達に会うために、飛行機へと乗り込みます。 まずは成田から😅 だいたい3時間くらいで成田空港へ到着。思ったよりも時間かかったような感じです。 たまたまですが、人が写ってません😂 ホントはかなりの人の数でしたよ💦 1日目は川崎にいましたが、あまりにも楽しくて飲み過ぎてしまい画像がありません😂 この画像も二日酔いの状態でのものです😅 大都会は建物の大きさも人の数もスケールが大きくて大変でした💦 とりあえず今回はここまでです。

View On WordPress

16 notes

·

View notes

Text

2024年主催イベント・アンソロ振り返り

#一次創作イベント・合同誌主催や創作者に寄与する活動をしている人が1年を振り返る アドベントカレンダーに参加します。うぉんさんお誘いいただきましてありがとうございます。

初めましての方もいるかもなので簡単に自己紹介。オカワダアキナです。小説を書いて同人誌を作っています。おもに文学フリマなどの即売会で頒布しています。 小説を書いて本を作るようになったのは2015年くらい。イベントに出るようになったのもそのころ(それまでは演劇をやっていました)。初心者とは言い難いですがベテランってほどでもない…いわゆる爆売れはしてないですが自分としては本当におおぜいの方に作品を手に取ってもらってありがたいな…みたいな感じです。 受賞歴や商業出版の経験はありません。まあなんかこうわたしくらいのものを書く人はおおぜいいて、これといって秀でたものや特別なものはないよなあと思っていますが、でもわたしはわたししかいないからな…!(ものすごいポジティブみたいだけど、これはちょいちょいプリパラアイドルのマインドが顔を出す感じです…) 即売会だと純文学ジャンルで出ていますが、クィア文芸みたいな言い方をしたほうがしっくりくるのかも?と最近は思っています。J庭などボーイズラブのイベントにも出ています。だいたいいつも性の話をしている。

[主催したイベント&アンソロジー]

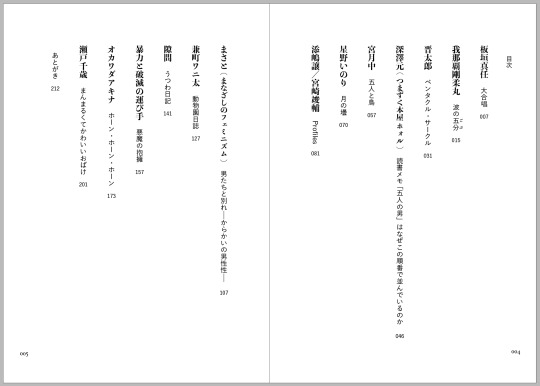

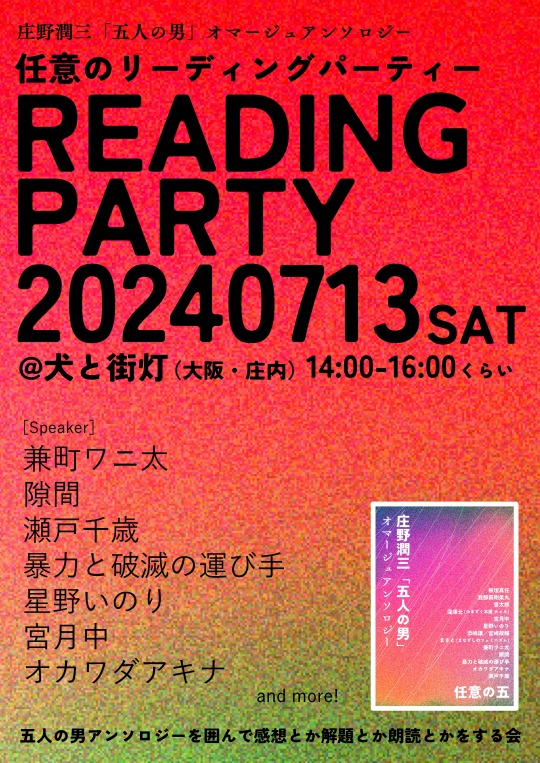

2月 コピー本交換会@つまずく本屋ホォル 5月 『庄野潤三「五人の男」オマージュアンソロジー 任意の五』主催 7月 任意のリーディングパーティー&五人の男たちブックフェア@犬と街灯 12月 ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト@platform3

アンソロジー主催は何度かやっていますが、イベント主催はこのコピー本交換会が初めてでした。すごくドキドキしながらやってみて、でもこういう規模感ならわたしにもやれることがあるのかもと思って、今年はいろいろチャレンジしてみた感じです。といっても小さなスケールで個人的なものなので、誕生日会とか忘年会の幹事をやるみたいな感覚だったかもしれない(どっちもあんまやったことないけど)。 つまずく本屋ホォルさん、犬と街灯さん、platform3さん。いずれも独立系書店さんと協力して開催しました。自分の同人誌を置いていただいているお店で、わたしの活動や作風、ポリシーなどをある程度知ってくださっているので相談がしやすかったです。みなさん本当に親身にきいてくださりありがたかった。

また今年はいろんなアンソロジーにお招きいただきまして、たくさん寄稿させてもらいました。そうすると腰を据えて長編に取り組むのは難しいなあと思って、それならアンソロやろっかな! イベントとかもできるかな! みたいな感じでした。われながら勢い任せだなあと思うんですが、せっかくいろんな本におじゃまするのでいつもより開いた活動をしたいなあと思ったのもあります。 そういうわけでずっとドタバタしていましたが総じて楽しかったし幸せな時間でした。ほんとはもうちょっと身軽なときにやるものだったかもとは思いつつ、身軽なときというのはなかなかやってこないので、えいやっとやってみてよかったように思います。

以下、それぞれについてとりとめなく振り返ります。ノウハウのようなものを期待する人もあんまりいないと思いますが、個人的なレポートとしてもあまり参考にならないような話ばかりで恐縮です…。 先に結論のようなものを書いておきます。こういうイベントやアンソロジーの主催を通していちばん心に残ったこと、大事なこと、大きく感情が動いた瞬間や怒ったり笑ったりしたことは、本当にわたしの個人的なことで、こういうまとめ記事に書いてもあんまり伝わらないのかもなあと思います。そのとき一緒にいた人にしかわからないことばかりで、こういうところに書いちゃだめだろうなあということもあります。 Twitter(X)が壊れ、文学フリマの規模が大きくなるとともにようすが変わり、場や人の変化を日々実感しています。そういうなか、小規模な場所や自分で作った場所でその場限りの感情があったことが、わたしはとてもうれしいし感慨深かった。そういう「個」に立ち返ることを強く意識した一年でした。

[コピー本交換会]

2/18(土) つまずく本屋ホォルさんにて コピー本を作って物々交換する会。売り買いの場はすでにいっぱいあるからなんかそうじゃないことをしたいなあと思った。 それぞれ5部とか10部とか持ち寄って交換する。当日来られない人は郵送でも受け付ける。競争や選別ではない場所で作ったものをシェアする…これは一からアイデアがあったわけではなく、昨年「陰気なクィアパーティー」というzineの交換イベントに参加して、こういうのいいなーと思って真似してみた感じです。

つまずく本屋ホォルさんの2階(ふだんはコワーキングスペース)を貸切にしました。深澤さん吉田さんが本当に親身になってくださって、事前の打ち合わせでコンセプトの共有がしっかりできたのがありがたかった。わたしのフワフワしたイメージを丁寧に解きほぐしてくださり、方向性が定まった感じです。 13時〜19時までをイベントの時間として、途中で「本作り座談会」というトークイベントっぽいものをやったり、交換したコピー本やわたしのおすすめ同人誌zineなどを読める読書スペース、シルクスクリーンで遊ぶコーナーをやったりしました。またホォルさんの複合機を使わせていただき、その場で出力してコピー本を作れるコーナーも。場所が広いのでいろんなことができて楽しかったな。

思ったよりおおぜいの人が来てくれてうれしかった。わたしとツイッターやインスタでつながっている人、イベントで知り合った人、そういうわけではないけどどこかでイベントを知ってくれた人、ホォルさんについているお客さん、そのお客さんの知り合い…。必ずしも同人誌の活動をしている人とも限らなくて、何か書きたい人や書いたものを読んでほしい人はおおぜいいるんだなあと改めて実感しました。またわたしが小説の活動をしているので小説の人が多いかなーと思っていたのですが、そうでもなかった印象です。 そしてみなさん思ったより長い時間会場に滞在してくださって、13時の開場前からぽつぽつ人が来て座談会スタートの17時にあわせてずっと人が増えていった…という感じでした。会場のホォルさんからも、こういう出入り自由のイベントでみなさんが長い時間過ごしてくれるイベントはめずらしいとのことでした。座談会では人が座りきれないほどで、冷房つけるか?という熱気でびっくりした。正直ぜったいひまになる時間があるだろうなーと思っていたのと、トークはまあ5人くらい集まればいいかな~と思っていたのでうれしい誤算でした。

どなたでもOKにするのってけっこうドキドキしたんですが、意識的にそういう場をやらないと自分が閉じていくなあと思った。即売会でもオンラインのやりとりでも、だいたい決まった人とのつきあいになっていく。それは自然なことだけど、予備知識なくふと出会った何かしらを読んでみる、読んで面白がってみるっていうのは、作品や他者に胸襟を開く訓練でもあるよなあみたいなことも思いました。めちゃめちゃ自戒ですが、自分の思う面白さや好きってけっこう狭い範囲で固まってしまうから、意識的にこういう機会を作るのは大事かもなーと思った。

本作り座談会は、谷脇栗太さん、瀬戸千歳さんをゲストに呼んで装丁とかアンソロの作り方とかの話をしました。ほぼふだんのおしゃべりのノリで完全に無軌道に話し…。まあ出入り自由イベントだからお客さんも好きにしてくれるだろうと思ったんだけど、けっこう最後まできいてくださりびっくりしました。2時間半ほどしゃべってたみたいですね…。 クリタさんくらなさんがほんとにお話じょうずで助かりました。さっき作品や他者に胸襟を開くと書いたけど、そういうことが普段から自然に身についている方々で、ずっとリラックスしてしゃべれました。この装丁がよかった!とかこんな本作りたい!とか、けっこうマニアックな話もできてうれしかった。お客さんからの質問もいろいろ受けました。いっこ申し訳なかったのが、わたしはおおぜいの人の前でお金の話をきかれるのがあんまり得意ではなくてちょっとちょけた回答をしてしまい…。親しい人とクローズドな場でなら話せると思うので、その場でそう言えたらよかったな。

けっこう緊張していましたがほんとに豊かな時間でした。いわゆるスタッフがわたし一人でドタバタだったので、写真とかほぼ撮れずだったのが心残り。。どなたかに記録係をお願いするべきだったなあというのはこのあと毎度思うものの毎度忘れていますね。。

[『庄野潤三「五人の男」オマージュアンソロジー 任意の五』]

5/19 文学フリマ東京で刊行。 庄野潤三の「五人の男」という短編を足がかりに、父性や男性性について問い直すというアンソロジー。わたしは「五人の男」がすごく好きで、これ自分だったらどういうふうに書くかなあ、あの人だったらどんなふうに書くかなあと、最初の思いつきはすごくシンプルだったように思います。 1月終わり〜2月入ったくらいで声をかけ始めました。同タイミングで家父長制アンソロジー『父親の死体を棄てにいく』に参加していたので、なんかこう裏番組的なアンソロがあったらいいかなみたいなみたいな気持ちで始めたんだった気がします。上記コピー本交換会の打ち上げでも声をかけまして、直接会ったときにお願いするのってあんまりよくないよな〜と思いつつ(断りづらいだろうし)、でもなんかすごく楽しい気持ちでいっぱいだったので思わずお誘いしてしまった。

わたしが書いてほしい人にお願いしたアンソロで、今回は公募はなしにしました。コピー本交換会を誰でもOKの場にしたので、こっちはがっつり自分の色を出していこうと思った。イベントをやるのも本を作るのも「広場」みたいな気持ちでいるのかも。このアンソロはそんなに大きな広場じゃないかなあと思った。 いわゆる作家研究とかファンブックではなくて、とはいえ大喜利っぽい感じにもならないような温度感でやりたかったので、また父性や男性性というテーマを含む本だったのでそのあたりの話がしやすそうな方に声をかけたつもりです(実際に作品を作る中で各人と突っ込んだ話をするわけではないんだけど)。 今回はわたしが一方的にファンで作品を読んでいる方や、同人誌の活動はしていない方にもお願いしたのでけっこうドキドキでしたが、みなさん快く引き受けてくださり助かりました。長らく大ファンの晋太郎さんにお願いできたのは自分の中でもちょっとじーんとくる出来事でした。

〆切は5/10。文フリは5/19なので5/15か16くらいに入稿すれば間に合うっしょみたいなスケジューリングで、正直これは無茶なことをやっています…。5月文フリあわせのアンソロってだいたい2月末〜4月末が〆切で、わたしもそこらへんに提出する〆切いっぱいあったので、ちょっと時期をはずそうかな〜みたいな軽い気持ちでした。結果的に入稿したのは5/17で、仕事の昼休みに入稿。 このあたりの感覚はわたしがギリ入稿慣れしているのもあるし、パッと書いてパッと作る同人誌感を大事にしたいというのもある��も。文学フリマはしっかり作った本が多いし商業誌もたくさん並ぶようになったので、わたしの活動はぐちゃぐちゃのままやっていってもいいんじゃないかと思っており…。 ギリギリにならないと動けない、計画的にものごとをやれない人も同人誌をやっているし、できるよ!というのを見せていきたい気持ちがあります。あとまあこれはわたしに無茶をやれる経験値がついてきたのと、無茶をやれる体力がまだある、そのあたりのバランス的に遊べるのは今だな…!って感じでやっていることでもある。14人中6人が〆切に間に合わなくて本当にヒヤヒヤしたけど同人誌作ってるな〜!という感じでよかった。

ものすごいドタバタで作りましたが、組版や表紙を自分でやった本なので作業自体は迷いなくパッとできました。思っていた以上にクィアやプロテストへの言及を多く含む、なんていうかバキバキの本になってよかった。先に作っておいた表紙はグレーっぽい色味だったんだけど、これはもうちょっと色が入っているほうがいいな…と思ってピンク寄りになった。

[リーディングパーティー]

7/13(日) 犬と街灯さんにて 五人の男アンソロの関連イベント。作品の朗読、好きなところや感想などを話す時間。要するに読書会なんですがアンソロ参加者さんに集まってもらえるのがとってもうれしくて「リーディングパーティー」というちょっとテンション高めのネーミングにしました。 本の販促というよりは、書いたものや読んだものの話をしたい…!作った本を作りっぱなしにしちゃうのがもったいない…!みたいな気持ちからやってみたものです。編集作業中にこれはなにか作品について話す場を作りたいな〜と思って、打ち上げ時に打診したんだった記憶です。 なんていうか、SNSの宣伝の文言でコンセプトや作品の紹介をするだけでは足りない、もっと「読んだ」話をしたいと思ったの。ちょっと話が飛躍してきこえるかもしれないけど、ジェノサイドに抗う、差別に抗う、そういうことへの態度や実践として、作品の細部を見つめる、具体的な小さい話をたくさんやっていく���要があるんじゃないかなあと思っています。個別の話、個の話。

朗読は暴力と破滅の運び手さん、兼町ワニ太さんにお願いしました。運び手さんはおもちゃのピアノと魚肉ソーセージを持ってきてくださって…という話は作品を読んでる方にはとっても楽しい…! たくさん笑顔になりました。ワニ太さんは、作品のどこを読みますか?とその場でリクエストにこたえてくださって、タヌキのところとパンダのところをお願いします…!とお願いしました。声に乗せて読んだときの方が切ない手ざわりで感嘆しました。 そしてこの日はKaguya Booksさんの朗読ライブがあって、完全に日時がかぶってしまい…申し訳なかった…。お声かけしたのがこちらのほうが早かったとはいえ運び手さんがリーディングパーティーに出てくださったのはほんとにありがたいことだなあと思いました。井上彼方さんと相談し、途中で中継をつないでコラボっぽいことをしたのが楽しかった。前日京都にお伺いして特典ペーパーの受け渡しをし…というのもおたがいとってもドタバタで、彼方さんが書店さんに納品に行くところに追いついて道端でサッと渡したのがなんかスパイっぽかった。

こういうイベントはわざわざ人間が一箇所に集まらなくてもできるような気はするのですが、集まること、会って話すことに重きをおきたかった。また刊行が文学フリマ東京だったので関西方面でなにかやりたいなあという気持ちがあって犬と街灯さんにお願いしました。書いてくれた方々、文フリで会えなかった人たちに会いに行きたい…!という気持ちもありました。 とはいえ同人誌の読書会ってあんまりない気がするのでけっこう緊張はしていました。お店の広さやコンセプト的におおぜい集客する必要はないんだけど、内輪っぽくはなっちゃうよなあみたいな怖さがあったかも。内輪っぽく”見えちゃう”怖さかな。でもある種の「輪」を作ってそこで自分が楽しく過ごす、リラックスして話すことをもっとやったほうがいいのかなあと思って、いままでだったらあんまりやらなかったことにチャレンジしてみたつもりです。 Twitter(X)はじめSNSのようすは日々変化していきますが、前からそうだったけどより一層殺伐としている、差別やヘイトの文言があふれている。そういうなかで活動することの苦しさがあって、どうやって対抗していこうと悩んでいます。リーディングパーティーちょっと前のヘイトのトレンドでは(いやなトレンドだ…)、AFABノンバイナリーへの罵倒や嘲笑が苛烈になっていて恐怖を感じていました。どうしたらいいのかわかんないですが、自分が好きな人や会いたい人と集まって過ごす時間を作るのは生きのびるために大事なことかなあと思った。

また当日来られなかった方の作品について、前日夜にTwitter(X)のスペースでしゃべりました。ゲストにマツさんをお招きしていろいろ話��てうれしかった。マツさんがアンソロジー各作品の感想をTwitterにあげてくださって、それがすごくうれしくて…。大阪のホテルの部屋から配信したんですが、けっこう壁の薄い部屋だったので隣の部屋のドライヤーの音とか入ってそうでドキドキした。旅行っぽくて楽しくもあったけど。 あとほんとにぜんぜん余談なんですが、このイベントの直前に妹が流産してしまってわたしはかなり気持ちが動揺していて…(もともと妹と甥と旅行する予定だったのが、妊娠がわかってわたし一人になって、出発直前に流産→手術となったの)。直前の告知があまりじょうずにできなかったり、反動で当日やけにテンションが高かったりしたんですが、会いたい人たちに会えて気分転換になったし、かなりなぐさめられたように思います。同人誌にはぜんぜん関係ないことなんだけど自分の体や心は一つだよなあと痛感した。いまはみんな元気です。

イベントにあわせてブックフェアも開催しました。アンソロ参加者の同人誌などを店頭に並べてもらいました。犬と街灯さんがリトルプレスとZINEのお店で、もともと関係者の本がたくさんあったので実現できたことかなあと思います。犬と街灯の谷脇さんとはリモートで打ち合わせだったんですが話が早くて助かりました。 アンソロジーを作るたびに毎回こういうイベントをしているわけではないんですが、せっかく自分がお願いして書いていただいたので、いろんなことしたいなあという気持ちに自然となりました。また何か主催するときはこういうこともやれたらいいなあと思っています。

[ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト]

12/1(日) platform3さんにて 文フリ東京抽選落ちしちゃって…という話から、じゃあ文フリ当日の夜になにかやりましょう!とplatform3のTANさんが助けてくださったイベント。裏文フリとか地下文フリみたいな気持ちで始めました。10月末くらいだったかな。 platform3さんは8月に開店した新しい書店さんです。 TANさんとは以前読書会でご一緒して、わたしの作品を読んでくださったり、集まるクィアの会で遊んでいただいたり、コピー本交換会にも来てくださいました。本や作品を通じて親しくなった方と何か一緒にやれるのはとてもうれしい。打ち合わせの中でイベントタイトルに「ナイト」って入れたい…という話をしたら、「ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト」というかわいいタイトルをつけてくださいました。告知画像もかわいく仕上げてくださり本当にありがたかった。 作った本を持ち寄って販売するのと、輪になってトーク、弾き語り&朗読ライブ…と盛りだくさんな内容でした。

当初はもうちょっとこじんまりやる予定だったのですがだいぶにぎやかになりました。一年を通じて「会いたい人に会いに行く」を大事にした年だったから、ちょっと欲ばってしまったかもしれない。 こういうの、アンソロにお誘いするときもそうなんだけど、好きな人や会いたい人に声をかけるという言い方をするのってちょっと難しくて、ほかの人は好きじゃないのかというともちろんそんなことはなくて…っていう。今回は書店さんに本を並べつつ夜に集まって話すみたいな場なので、そのあたり楽しんでくれそうな方にお願いしたつもりです。ふだんからやりとりある方とか、告知に反応してくださる方とかはやはり気楽に投げやすいですが、友だちに声をかけるというとまたちょっとちがう感じで…。本は作るけど即売会には出ないポリシーの方とかはあんまり無理にお誘いするの悪いかなあみたいなのもあります。あとplatform3さんがクィア関連の書籍を多く扱っているお店なので、わたしもそのあたりリラックスして話せる場だったのもあり、自分のセクシュアリティを知ってる人や話しても大丈夫そうな人…みたいな気持ちもあ���たかな。心理的安全性というか。 また今回はわたしとTANさんのダブル幹事みたいなところもあったので、わたしがplatform3さんで出会った本の作家さんやわたしが一方的にファンの作家さんにもお声かけしました。遠藤純一郎さん、C3さんありがとうございます…! 遠藤さんとクリタさん、それぞれウクレレを用いたライブだったこと、C3さんと瀬戸千歳さんに装丁の話をきけたことなど、なかなかない機会でうれしかったな…。このあたりTANさんがじょうずに舵取りしてくださったので、ちょっとめずらしいメンバーになったかなと思います。

本屋ナイトはまだ直近なので振り返るのが難しい。とにかくわたし自身がうれしくて幸せな時間でした。文学フリマのもろもろでタイムラインにいろんな意見が流れてきていて、そういうのに対する自分なりのできることってなんだろうって考えたときに、こういうことじゃないかなあみたいなのをいっこ掴んだというか…。 自分が幸せや喜びを感じるのってどんなときなんだろう、わたしは小説を書いて本にしていて、どうなったらうれしいんだろう。いろいろあるけど一つの答えとして、ああこういうことなのかもなっていうのを感じたので、ゆっくり振り返っていければと思います。

来年のことはまだなんにもわからないのですが、ひとまず個人誌ででかめの新刊をやりたいなあと準備中。5月の文フリ東京の刊行が目標です。アンソロ参加や主催の予定は今のところほぼないので、自分の作品をしっかりやる年になるかな…?

といいつつ去年のいまごろはコピー本交換会やろうかなくらいでほかのものは影も形もない状態だったので、またそのときそのときでいろんなことを元気にやれたらなと思います。コピー本交換会や本屋ナイトのようなことはまたやってみたいな。プラス、すでにある本、作った本を読み合う時間を作れたらうれしいです。

7 notes

·

View notes

Quote

自然はあらゆるもののスケール感を、人生や問題など、より深く理解させてくれます。自分よりもはるかに大きな何かの一部であり、自分が亡くなった後もずっと存在し続ける存在であることを実感します。自然の中にいると、ほんの数瞬、その何かと繋がることができるような気がします。そして、自然はあらゆる問題を小さく見せてくれるのです。

メンタルヘルスを管理する方法 | Medium

4 notes

·

View notes

Text

(IDOLiSH7) FIRE - ŹOOĻ [English Translation]

Link to my Twitter post with the color-coded lyrics

EDIT: The official lyrics are out so I've corrected and updated some parts of the lyrics and my translation accordingly. (01/02/24)

Lyrics:

Woah... woah...

Woah... woah...

ONE STEP 踏み込む一歩先

ONE STEP fumikomu ippo saki

ONE STEP, taking a step forward

足宛くほどに鈍く光った

Mogaku hodo ni nibuku hikatta

The more I struggled, the dimmer it glowed

TOO HOT 煮えたぎるような言葉 音に乗せて

TOO HOT nietagiru you na kotoba oto ni nosete

T0O HOT, words as if they’re boiling over, carried on by the sound

願いは SLEEPLESS 研ぎ澄ませたまま

Negai wa SLEEPLESS togisumaseta mama

My desire is SLEEPLESS, still sharp as ever

深く胸に突き刺す誓いは

Fukaku mune ni tsukisasu chikai wa

The vow piercing deep into my chest is,

FOR DREAM 誰のためじゃない

FOR DREAMS dare no tame janai

FOR DREAMS, not for anyone else

空に轟かす SHOUT OUT 激情

Sora ni todorokasu SHOUT OUT gekijou

It roars in the sky, SHOUT OUT your fury

淀む EYES が映し出す閃光へ

Yodomu EYES ga utsushi dasu senkou e

Towards the flash reflected in the faltering EYES

共に向かえば奮い立つ前哨戦

Tomo ni mukaeba furui tatsu zenshousen

If we face it together, it’s an exhilarating prelude

故に当然隙なんて無いぜ

Yue ni touzen suki nante nai ze

So, naturally, there are no openings

おざなりな言葉は必要無い

Ozanari na kotoba wa iranai

I don’t need any half-hearted words

I WANNA BREAK THE BARREN GAME

SOMEBODY ELSE のヤワな匙じゃ測れやしないスケール SCALE

SOMEBODY ELSE no yawa na saji ja hakare yashinai SCALE

SOMEBODY ELSE's feeble spoon can't measure the SCALE

答えは無くとも JUST KEEP TRYING

Kotae wa naku tomo JUST KEEP TRYING

Even if there's no answer, JUST KEEP TRYING

千切れた (WAKE UP!)

Chigireta (WAKE UP!)

With a torn heart, (WAKE UP!)

心で叫べ (SHOUT OUT!)

Kokoro de sakebe (SHOUT OUT!)

Shout out loud (SHOUT OUT!)

溢れて抑えた感情さえ

Afurete osaeta kanjou sae

Even the overflowing emotions that were suppressed

全て混���込んで

Subete maze konde

Mix them all together

撃ち抜こう (BREAK DOWN!)

Uchinukou (BREAK DOWN!)

Let's shoot through (BREAK DOWN!)

未完成の FUTURE (BRING OUT!)

Mikansei no FUTURE (BRING OUT!)

The incomplete FUTURE (BRING OUT!)

掴み取れ シケた心に

Tsukami tore shiketa kokoro ni

Seize it, and within that weary heart

この手で火を灯して

Kono te de hi wo tomoshite

Ignite the fire with these hands

Oi! Oi!

火を灯して

Hi wo tomoshite

Ignite the fire

Oi! Oi!

決して奪わせはしない PLACE

Kesshite ubawase wa shinai PLACE

I'll never let this PLACE be taken away

Oi! Oi!

Oi! Oi!

至って普通じゃないかもな

Itatte futsuu janai kamo na

It may not be completely normal,

綺麗事じゃ上手く笑えない

Kirei goto ja umaku waraenai

Empty words alone can't make me smile easily

そうさ 歪なピースが重なり合うだけ

Sou sa ibitsu na PIECE ga kasanari au dake

That's right, the warped PIECES just keep piling up

BY MYSELF きっと満たされるほどに

BY MYSELF kitto mita sareru hodo ni

BY MYSELF, surely, the more I feel satisfied,

やけに虚しくなっていくのは

Yake ni munashiku natte iku no wa

The reason I feel even emptier is

まだ進みたがってる

Mada susumita gatte iru

Because my heart that still wants to move forward

俺の心が乾いていくから

Ore no kokoro ga kawaite iku kara

Is gradually drying up

手に寄せるなら今すぐ CALLIN'

Te ni yoseru nara ima sugu CALLIN'

If you can get a hold of it, it's CALLIN' right now

24/7幅利かす裏通り

24/7 haba kikasu uradoori

24/7, dominating the backstreets

敵持てぬまま錆び付くな刀身

Teki motenu mama sabitsuku na toushin

Don't let the blade rust without facing any enemies

淀む EYES が映し出す閃光へ

Yodomu EYES ga utsushi dasu senkou e

Towards the flash reflected in the faltering EYES

共に向かえば奮い立つ前哨戦

Tomo ni mukaeba furui tatsu zenshousen

If we face it together, it’s an exhilarating prelude

故に当然譲る気は毛頭無え

Yue ni touzen yuzuru ki wa moutou nee

So, naturally, I have no intention of yielding in the slightest

縋るものなど何も無くても

Sugaru mono nado nani mo nakute mo

Even without anything to cling on to

誰にも (WAKE UP!)

Dare ni mo (WAKE UP!)

No matter who it is (WAKE UP!)

邪魔はさせないさ (SHOUT OUT!)

Jama wa sasenai sa (SHOUT OUT!)

I won’t let anyone interfere (SHOUT OUT!)

不確かな世界に呑まれたって

Futashika na sekai ni nomare tatte

Even if you’re swallowed by an uncertain world

現実を生き 抜くなら

Ima wo ikinuku nara

If you want to live in the reality

断ち切ろう (BREAK DOWN!)

Tachikirou (BREAK DOWN!)

Let's cut it off (BREAK DOWN!)

不透明な ANSWER (BRING OUT!)

Futoumei na ANSWER (BRING OUT!)

The unclear ANSWER (BRING OUT!)

捨て切れなかった想いが

Sutekire nakatta omoi ga

The feelings that couldn't be discarded

今熱を帯びてゆく

Ima netsu wo obite yuku

Are now heating up

Woah... woah...

揺れる光がまた

Yureru hikari ga mata

The swaying light brings back

あの日の景色を連れてくる

Ano hi no keshiki wo tsurete kuru

The scenery of that day once again

(重ねていく)

(Kasanate yuku)

(One after the other)

いつか いつの日にか

Itsuka itsu no hi ni ka

Dreaming of the day that I reach

届く日を夢見て

Todoku hi wo yume mite

At some point, someday

千切れた (WAKE UP!)

Chigireta (WAKE UP!)

With a torn heart, (WAKE UP!)

心で叫べ (SHOUT OUT!)

Kokoro de sakebe (SHOUT OUT!)

Shout out loud (SHOUT OUT!)

溢れて抑えた感情さえ

Afurete osaeta kanjou sae

Even the overflowing emotions that were suppressed

全て混ぜ込んで

Subete maze konde

Mix them all together

撃ち抜こう (BREAK DOWN!)

Uchinukou (BREAK DOWN!)

Let's shoot through (BREAK DOWN!)

未完成の FUTURE (BRING OUT!)

Mikansei no FUTURE (BRING OUT!)

The incomplete FUTURE (BRING OUT!)

掴み取れしけた心に

Tsukami tore shiketa kokoro ni

Seize it, and within that weary heart

この手で火を灯して

Kono te de hi wo tomoshite

Ignite the fire with these hands

Woah... woah...

傷だらけでも胸を焦がして

Kizu darake demo mune wo kogashite

No matter if it’s covered in scars, let your heart burn

Woah... woah...

#idolish7#idolish7 translation#zool#ainana#i7#id7#haruka isumi#touma inumaru#minami natsume#torao mido#i7 translation#isumi haruka#toma inumaru#inumaru touma#inumaru toma#natsume minami#mido torao#midou torao#torao midou

39 notes

·

View notes

Photo

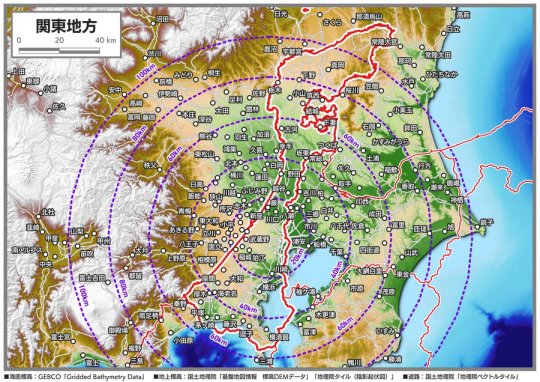

Xユーザーのにゃんこそば🌤データ可視化さん:「関東地方の地図に能登半島を重ねてみた。 東京都心=金沢市だとすると、朝市が焼失した輪島市は宇都宮(90~100km)、3.6mの津波に襲われた珠洲市はひたちなか海浜公園(110~120km)ぐらいの距離感。 スケールが分かると、いろんなことが見えてくる。」

33 notes

·

View notes

Text

出張

日本便フライト時間と同じ

息子が仕事でルイジアナのニューオリンズへ。早朝フライトで経ち、先程やっとヒューストン(TX)に到着と連絡が来た。そして国内便でルイジアナ州ニューオリンズへ。

先方には友人もいて数年ぶりの訪問。今回は仕事での訪問だけど友人とも再会してくるらしい。お約束のバーボンストリート界隈も寄ってくるって・・・いいな〜

先���フロリダではハリケーンで被災されてた方々にお見舞い申し上げます。ニューオリンズも同じ米国の南部の都市ですが、幸い今回は被災を免れたようです。

以前のハリケーン🌀カトリーナ(もう20年前)の大被害も息子の友達から聞いていましたけど、被災後の治安の問題もスケールが違い、護身用にショットガンなどなど、同じ北米でも全く違う世界を感じました。やはり大陸です。州が違うと社会も違ったりします。

そんな生々しい話もあるのですが、世の中ほんと広いよね。

11 notes

·

View notes

Quote

マーケティングでは業界リーダーの戦略は2番手以下を潰して市場の独占、と習いました。 2025-03-12 07:44:29 大人になってから気づいたけど、あのマックの低価格ってウォルマートとかがやってる「低価格で同業他社をぶっ潰して、市場を独占してから極端に値上げをする手法」の前段階だったんやろうなぁって……正直、上手くいっては無さそうやけど もう20年前(2002年)の話なのか。藤田田の時代だったね。

『ハンバーガー59円』異常な低価格競争をしたマックの当時の狙いと、その結果残された強烈なデバフ「今でもそのイメージを引きずってる」 - Togetter [トゥギャッター]

- - - - - - - - - - - - - - - -

関連

fladdict » コンテンツプラットホームとしてのiPhoneの設計が間違っている、を読んで 2009 年 6 月 21 日 日曜日

ダンピング戦略の合理性 例えば600円の超高機能な写真編集アプリがあったとする。 このアプリで売り上げのピークを超えた後も利益を出すもっとも合理的な戦略は何か? それは、そのアプリを競合の半値以下に値下げすることである。 どうせあとは下降していくだけならば、いっそ捨て値で、ライバルごと畑を焼いてしまえばいいのだ。

在庫を抱えるリスクも再生産のコストもかからないならば、それは非常に合理的だ。 なぜならば、まだ利益回収のできていない競合アプリは価格競争力に耐えられず、またこれから参入するライバルはその価格帯では開発をペイできなくなるからだ。 結果、極端にダンピングをしたアプリは、安定したシェアを手に入れることができる。 そして安定したシェアが手に入るのならば、この戦略は現状のiPhoneのスケールでは十分にペイしてしまうからだ。 倫理的な善悪や、感情的な好悪に関わらず、その戦略が有効戦略として機能する以上、それを採用するプレイヤーは必ず現れるだろうし、全体がその方向に進むことを止める���とはできない。

結果、現状のシステムでは個々のプレイヤーが利益の最大化を目指せば、必然的に価格は破壊されていく。 そして市場に生き残るのは115円~230円で、超高機能アプリを作れるプレイヤーだけとなる。この仕組みのスマートなところは、開発者同士の争いが激化すれば激化するほど、ユーザーもAppleもハッピーになる点だと思う。ダンピングのリスクは開発者が負い、メリットは彼らに向くからだ。

- - - - - - - - - - - - - - - -

深津さん

4 notes

·

View notes

Text

トゥッティ! (Hibike! Euphonium S1 Outro)

JP: トゥッティ!

ROM: Tutti!

ENG: Tutti!

Producer: ZAQ, 北字治カルテット

トゥッティ!私たちが心を奪う

Everyone, we are going to steal your hearts!

マウスピースと今日のリードを選びながら

While picking out the right mouthpiece and today's reed

汚れたクロスが匂う

You can smell the dirty cloth

書き込んだスコアたちが試してるの

Let's try our hand at playing the scores written down

青春の価値

This is the value of our youth, after all

奏でる 教室の窓から

Overlapping, music flows from the classroom window

繋げる フレーズからフレーズへ

Connecting, one phrase to the next

ひとりでも かけたらダメなんだ

It's pointless to do it alone, you know

音に伝わる感動 みんなで響け

So let's make them resound together -- the feelings embedded in these notes

体が��ってる 煌めきのパッセージ

Your whole body is singing along with that brilliant passage

チューナーの揺らぎはきっと 舞い上がる高揚感

And with the waving of the baton, your mood will surely soar

想いを乗せてゆく 楽器って赤い糸

Tuning in to our feelings, these instruments serve as a red string of fate

息を合わせて...

Now, breathe in time...

トゥッティ!私たちが心を奪う

Everyone! We are going to steal your hearts!

次の曲 迎えに行く

Let's go and see what the next piece holds

ホコリの舞うスピーカーの前に集合!

Gathering in front of the dusty speakers - everyone assemble!

反射したメッキが光って 歩き出す

The lacquer gleams, and we set off

栄光への道

On the road to glory

どんなに 暑い陽が射しても

No matter how hot the heatwave gets

こんなに 寒い風吹いても

No matter how biting the wind blows

私たち 夢には忠実に生きて

We will live a life true to our dreams

伝える感情 みんなに届け!

And deliver them to everyone - these feelings we're trying to convey

吹きかける命は 勝利へのアルペジオ

Breathing into life's mouthpiece, we're on a rising arpeggio that leads towards victory

喜怒哀楽だけじゃない 魂の躍動感

It's not just about pain and pleasure -- your very soul will be passionately uplifted!

リズムもメロディーも 一つになるんだ

Rhythm and melody become one

息を合わせて...

Now, breathe in time...

なめらかなスケール

A smooth scale

鮮やかにビブラート

A vibrant vibrato

激しくスタッカート

A strained staccato

柔らかいマルカート

And a mellow marcato

せーのっ!で目が合うから

On the count of three, our eyes meet

最高に気持ちいいんだ

And it's the best feeling in the entire world

息を合わせて...

Now, breathe in time...

(トゥッティ!)

(Everyone!)

体が歌ってる 煌めきのパッセージ

Your whole body is singing along with that brilliant passage

チューナーの揺らぎはきっと 舞い上がる高揚感

And with the waving of the baton, our mood will surely soar

想いを乗せてゆく 楽器って赤い糸

Tuning in to our feelings, these instruments serve as a red string of fate

息を合わせて...

Now, breathe in time...

トゥッティ!私たちが心を奪う

Everyone! We are going to steal your hearts!

#hibike euphonium#hibike! euphonium#sound! euphonium#sound euphonium#kumiko oumae#oumae kumiko#reina kousaka#kousaka reina#kumirei#sapphire kawashima#hazuki katou#anime op/outro#song#JaysAndRavens Translations#Spotify#translyrics

11 notes

·

View notes

Text

【ダイキャストモデル 新製品入荷情報】

~ Die-Cast Model New Release Information ~

1/43スケールモデルの商品展開を積極的に進めているフランスのミニカーメーカー「SOLIDO」からニューアイテムが登場。

1/43スケールというジャストサイズながら高いスケール感と嬉しいリーズナブルプライスを実現。また、他にはないユニークなラインアップ展開も楽しくプチギフトにも最適です。

※A6サイズのミニカタログもご用意しています。

皆様のご来店を心よりお待ちしています。

■1/43 Scale DIE-CAST MODEL SERIES 各¥5,280(税込)

S4314301:HONDA CIVIC Type-R (FL7) / Blue

S4314302:HONDA CIVIC Type-R (FL7) / White

S4311209:NISSAN GT-R (R35) LB-WORKS / Blue

S4316701:MERCEDES AMG G63 / White

S4316702:MERCEDES AMG G63 / Black

< To customers visiting from overseas >

■KYOSHO VILLAGE is JAPAN TAXFREE SHOP.

Please Have an original passport or Visit Japan Web Tax Free QR code.

※Required when receiving TAXFREE service.

3 notes

·

View notes

Text

「島根」

2月の家族旅行。今年は島根に行った。天気は雪の予報も出ていたが、初日の午前は曇り時々晴れ。移動距離が長いので

石見空港からレンタカーを使った。まずは益田市にある内藤廣氏設計のグラントワ(島根県芸術文化センター)を見学。

いわみ芸術劇場でのイベントはない日だったので、人も少なく、美しい石州瓦。建物の内外のスケール感の迫力もあり

大変素晴らしかった。また施設内の石見美術館の企画展は「石井瑛子」80年代のPARCOの広告も���かしく、思いのほか

こちらも面白かった。

2 notes

·

View notes

Text

陸 瑋妮 『C』 熊間 (協同: itou) 感想

今日はスタジオのバイト終わりにルーさんの展示を見てきたのですが脱帽しました。

住居展示などではたいてい、作品よりも空間とかに目が行きがちで展示物より階段とか梁のデティールとかに意識が向いて、作品にあまり集中できないということは往々にしてあると思いますが、ルーさんの展示はその点、アプローチの仕方が素晴らしく作品が背景として扱ったもの。意図的に壁の意匠を作品一部として取り入れたものなど。作品と背景(背面)の関係性が入れ替わり立ち替わりするような作品群でした。展示空間に外に向けて置かれた(座る用ではなさそうな)ソファーがあり、主の空間にソファーが背を向けることで展示空間全体を背景になって(して)いた(素晴らしい空間設計)。作品の配置もとても素晴らしく作品スケールのジャンプ率と十分に間を使った(でもスカスカ感のない)豪華絢爛な感じはおそらくあの壁面作品によるところが大きいが、空間と作品がお互いを高め合っている良いコラボレーションでした。

なんといってもまず壁一面を使った大きな壁面絵画がまず目を引きました。淡く乗ったインクの発色とインクの成分によって溶けた支持体のスチレンが絵に凹凸をつくり印刷なのにまるでマチエールが存在しているかのような技法というか発明にときめきました。このスチレンの壁面作品には絵画内絵画が埋め込んだりしてあって寄り引きのバランスもとても秀逸であったし、複製という文脈としてもとても良い方法に感じました。

そして階段下のスペースにはインクジェットを用いた作品。ユポ紙にカッティングで切り出したシールを貼った上からインクジェットで印刷をかけたもので、ユポ紙がインクを適度に弾いたり滲みを生んだりしてとてもかっこよかった。

初めてアーティストの絵を買いたいと思ったし、(12万でもこれはほしいな、、)とか魔が差し掛けましたが、わたしの欲しさよりもこの絵が置かれるべきところに置かれてほしいと思ったので、わたしは身の丈にあったサイズ感の石を支持体にした転写シリーズをひとつ頂戴しました。本当に素晴らしい展示だった。

2 notes

·

View notes

Text

無題

アニエス・ヴァルダみたいな髪型で、アニエス・ヴァルダみたいに鼻筋の綺麗なお婆さんがいた。アニエス・ヴァルダだったのかもしれない。

*

ベビーカー乗った嬰児が自分の手足をぢっと矯めつ眇めつするみたいに、寝そべって自分の手を見ていたらだんだんゲシュタルト崩壊してきて、指の数多い気がした。なんで5本?

*

イヤフォン越しでも立体感のある、爆発みたいな、何かが崩壊したようなスケールのでかい音がどよもして、交差点で信号待ちしていた人たちも振り向いた。事故か何かかと思った。清掃員が自販機横のゴミ箱を開けて、ふくれたビニール袋を手繰っている音だった。坂下には桜の名所があって、そこへ行き来する人々が捨てた空き缶やペットボトルの音。空っぽだから大きい音が鳴る。なんかそういう教訓めいた説話がなかったっけ。

10 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家 (共同設計|arbol)

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。 プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。 ”中庭”と”大きな気積をもったドーム空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside. The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

- ⚪︎ロケーション 夙川の家は、兵庫県西宮市の豊かな自然と古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリアに位置している。この場所のように地価が比較的高いエリアでは、邸宅街と対照に土地が細分化され住宅が密集している部分も多くみられる。本邸も、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿敷地での計画だった。 ⚪︎ご要望 クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。 ⚪︎デザインコンセプト プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対する解決策として、あえて周囲を隔絶し「中庭」と「ドーム空間」によって建物内部にクライアントのための“独立した世界”を構築する住まいを提案した。また共有していただいた好みのインテリアイメージには、ヨーロッパの空気感を感じるものが多く意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まずコンパクトな敷地の中で可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、周囲に対して閉じた箱型の木造2階建てとした。次に内部でも自然や四季を感じ取れるよう、安定した採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りを囲むようにホールやダイニングスペース、キッチンなどのアクティブなスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。(1ルームの寝室は、可動式収納家具によって部屋割りを調整可能) この住まいの最大の特徴はドーム型のホールであり、それは人々の暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。適度な求心的プランが家族の団らんを生み、中庭の抜けとドームの大きなヴォイドが人が集まった際も居心地の良さを保証する。閉じた箱でありながら窮屈さを感じることなく、親密なスケールで家族や友人達と心地良く過ごすことができる。 またタイル張りの床、路地テラスのようなダイニングスペース、バルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトなどにより、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を醸し出している。これがプライベートな空間である2階とのコントラストを生み、小さな家の中に多様さと奥行きをつくり出している。 採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として基準となる照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最も美しく感じられるよう明るさの序列を整理した。また壁天井全体を淡い赤褐色の漆喰仕上げとすることで、明るさを増幅させるとともに影になった部分からも暖かみを感じられるよう設計している。 空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。 ⚪︎構造計画 木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。 ⚪︎造園計画 この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。 敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。 ⚪︎照明計画 ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。 対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。 ⚪︎室内環境 居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。 換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。 また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。 ※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法 ⚪︎まとめ 近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。 ⚪︎建物概要 家族構成 |夫婦 延床面積 |70.10㎡ 建築面積 |42.56㎡ 1階床面積|39.59㎡ 2階床面積|30.51㎡ 敷地面積 |89.35㎡ 所在地 |兵庫県西宮市 用途地域 |22条区域 構造規模 |木造2階建て 外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付 内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼 壁:マーブルフィール塗装仕上 天井:マーブルフィール塗装仕上 設計期間|2022年11月~2023年7月 工事期間|2023年8月~2024年3月 基本設計・実施設計・現場監理| arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹 施工 |株式会社稔工務店 造園 |荻野景観設計株式会社 照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦 空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克 家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior. ダイニングチェア:tenon インテリアスタイリング|raum 撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹 資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa ⚪︎Positioning the land as the background Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots. The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood. ⚪︎Requests The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied. ⚪︎Design concept The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.) The most distinctive feature of this project is the domed hall. It is a tolerant space that accepts people's lives. The moderate centripetal plan creates family gatherings, the courtyard and the large volume of the dome guarantee a cozy feeling even when people gather. Here, one can spend comfortable, quality time with family and close friends without feeling cramped. In addition, the tiled floor, the alley terrace-like dining space, the balcony-like stairs, and the dome and symbolic top light give the first floor a semi-public atmosphere even though it is a house. This contrasts with the private second floor, creating variety and depth within the small house. In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space. In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space. ⚪︎Interior Environment A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control. The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads. The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator. ⚪︎Structural Planning Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs. ⚪︎Landscaping plan The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives. The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium. ⚪︎Lighting Plan The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space. On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space. ⚪︎Summary In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle. ⚪︎Property Information Client|Couple Total floor area|70.10m2 Building area|42.56m2 1floor area|39.59m2 2floor area|30.51m2 Site area|89.35㎡ Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan Zoning|Article 22 zone Structure|Wooden 2 stories Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring Walls: Marble Feel paint finish Ceiling: Marble Feel paint finish Design Period|November 2022 - July 2023 Construction Period|August 2023 - March 2024 Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier Construction| Minoru Construction Company Landscaping|Ogino Landscape Design Co. Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co. Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co. Dining table and sofa|wood work olior. Dining chairs|tenon Interior styling|raum Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato) Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co. Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

10 notes

·

View notes

Text

マーベルマルチバース

マーベルバルチバース

メシア・クライストは、無限に広がるマーベル・マルチバースの狭間に立っていた。無数の次元が織りなすカオスは、彼にとっても未知の領域だった。だが、傍観者である彼には介入することは許されない。ただ、この終わりなき物語を見つめるだけだ。

最初に足を踏み入れたのはアース616、いわゆる「プライムユニバース」だ。そこではアベンジャーズが戦いの最中だった。トニー・スタークのスーツが火花を散らし、キャプテン・アメリカが盾を構えて仲間を鼓舞する。一方、遠くから見守るスカーレット・ウィッチの目には、かすかな涙が光っている。

「彼女には多くの力があるが、最も大切なものを救えない。それはお前と似ているな。」影が囁く。

メシアは答えない。次の瞬間、別の宇宙が彼を飲み込む。そこはゾンビ化したヒーローたちが支配する世界。ピーター・パーカーが残ったわずかな人間性で戦っている姿が目に映る。彼の決意と絶望が入り混じる表情に、メシアは微かに胸を打たれる。

「ヒーローが堕ちた世界か。」影がまた囁く。「それでも彼らは戦う。それが人間の強さか?」

「違う。」メシアは小さく呟く。「それは希望だ。」

さらに次元の波は彼を飲み込���、次に立ったのはアース199999、MCUの宇宙だ。そこで目にしたのはサノスの指パッチンによる崩壊の瞬間だった。ヒーローたちは跪き、消えゆく仲間を見つめている。ドクター・ストレンジの目には未来の無数の可能性が映るが、メシアには見えている──結局は一つの「勝利」を選び取るしかないことを。

「お前ならすべての可能性を救えるのではないか?」影が揶揄する。

「俺には力がない。」メシアは苦く笑う。「彼らのように戦う資格もない。」

だが、それでも彼は旅を続ける。ロキが別のマルチバースで運命に抗う姿を、ワンダが子供たちを求めて心を壊していく姿を、そしてスパイダーバースで無数のピーターたちが「大いなる責任」を背負う姿を目にするたび、彼の中に消えかけていた何かが小さく灯る。

「物語の終わりを知っている者は退屈しないか?」影が再び問う。

「退屈などしない。」メシアは静かに答える。「彼らのように輝く瞬間を見ることができるのだから。」

そして彼は、新たなマルチバースへと消えていった。

ユニバース2

無限の可能性が広がる──マーベル・マルチバースの魅力とは?

マーベル・マルチバースは、数え切れないほどの並行宇宙が存在する広大な世界観です。マーベル・コミックスや映画シリーズに登場するヒーローやヴィランたちが、それぞれの宇宙で異なる運命を辿る姿が描かれています。このマルチバースという概念は、物語のスケールを無限大に広げるとともに、ファンに驚きと感動を与え続けています。この記事では、マーベル・マルチバースの基本や代表的な作品について紹介します。

マーベル・マルチバースとは?

マーベル・マルチバースとは、「同じ世界が無限に存在する」という設定に基づく並行宇宙の集合体を指します。これにより、異なる次元で同じキャラクターが異なる運命を辿ったり、まったく新しいヒーローやヴィランが登場したりします。

たとえば、スパイダーマンを例にとると、プライムユニバース(アース616)ではピーター・パーカーがスパイダーマンとして活躍していますが、別の宇宙(スパイダーバース)ではグウェン・ステイシーが「スパイダーグウェン」としてヒーローになっています。このように、マルチバースでは無限の可能性が広がっています。

代表的なマルチバース作品

1. 『スパイダーバース』シリーズ

映画『スパイダーマン:スパイダーバース』は、マルチバースの可能性を見事に描き出した作品です。異なる宇宙から集結したスパイダーマンたちが、協力して巨大な脅威に立ち向かいます。これにより、「ヒーローとは誰でもなれる」というテーマが鮮烈に描かれました。

2. 『ロキ』(Disney+ドラマ)

『ロキ』はマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の中で、マルチバースの概念を深く掘り下げたドラマです。タイムヴァリアンス機関(TVA)という組織が、「聖なる時間軸」を維持しようとする姿が描かれ、物語はやがてマルチバース戦争の可能性にまで発展します。

3. 『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』

この映画では、ドクター・ストレンジがマルチバースを巡る大冒険に挑みます。異なる宇宙に存在する自分自身や、恐るべき脅威と対峙する姿がスリリングに描かれています。マルチバースという設定を活かした驚きの展開が見どころです。

マルチバースの魅力

1. 無限の可能性

マルチバースの最大の魅力は、同じキャラクターが別の物語を歩む可能性が描けることです。「もし〇〇がこうだったら?」という想像が現実となる世界では、どんな展開も可能です。

2. 異なるキャラクターの共演

マルチバースでは、異なる宇宙のキャラクター同士が出会い、共闘するシーンが楽しめます。これはファンにとって夢の共演を実現する舞台ともいえるでしょう。

3. 深いテーマ性

マルチバースは、自己のアイデンティティや運命に対する問いを深く掘り下げるきっかけにもなります。「私たちの選択が未来をどう変えるのか」という普遍的なテーマが、作品に深みを与えています。

今後の展望

マーベル・マルチバースは、コミックスだけでなくMCUでも重要な要素となりつつあります。『アベンジャーズ:シークレットウォーズ』などの新作映画では、さらに壮大なスケールの物語が展開されることが期待されています。

まとめ

マーベル・マルチバースは、ファンにとって無限の想像力を掻き立てる素晴らしい世界観です。これまでに描かれてきた物語を振り返りつつ、新たな次元への旅に期待が高まります。あなたもこの壮大なマルチバースの冒険に参加してみてはいかがでしょうか?

2 notes

·

View notes