#オンライン小説

Explore tagged Tumblr posts

Text

こんにちは!私の論文のために翻訳に使える短編小説を探しています。日本語で書かれた良い小説を知っている方はいませんか?できれば150ページ以下で、比較的新しいものが希望です。最近の作品なら、他の人がすでに翻訳している可能性が低いからです。まだ翻訳されていない、可能性としては知られていない作品だと嬉しいです。ジャンルに特にこだわりはありません。元々日本語で書かれ、オンラインで購入でき、150ページ以下のものを探しています。読んでくれてありがとう!

9 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】宝暦十四年(1764)四月六日:対馬藩通詞鈴木伝蔵、大坂に滞在中の朝鮮通信使節随員*を殺害し出奔(大阪市史編纂所「今日は何の日」) +崔天宗(チェ・チョンジョン)

この事件が人参売買をめぐる金銭返済のトラブルが原因である説を裏付ける論拠として『明和雑記』には次のように記されています。

明和二乙酉年人参(の)事 去申年朝鮮人来朝の節、所々におゐて内々にて人参を売買ありし所に御聞に達し、厳しく御吟味有之。大坂表にても内々にて買取し者これありし由にて《略》其後段々御免是有過半相済候へ共、いまた御預ケ入牢のもの是あり。此一件ハ大坂ばかりにかぎらず江戸京其外西国筋にもかゝり合有之由、此根本といふハ皆々鈴木伝蔵か所為なるよし。亥年迄も相済ず、子の年春の頃大坂の懸り合ハのこらず相済候へども其外の所ハ存ぜず。※句読点後付け

この事件は大阪ばかりでなく、京都・江戸及び遠くは九州までにその影響を及ぼしており、その余波は事件後5年近い歳月を経てようやく終りを告げたのである。こうした経過はこの事件の深刻さを物語っているのであり幕府側の事件に対処する厳しさも考えられるのである(朴賛基)。「朝鮮通信使と歌舞伎」第14回国際日本文学研究集会研究発表(1990. 11.16)より。

(写真)羽川藤永「朝鮮通信使来朝図」延享五年頃/1748年頃

肉筆の浮絵は作者名が記されないことが大半ですが、本図には珍しく作者の羽川藤永の款記があります。朝鮮通信使とは、徳川将軍が代替わりの際などに来日した朝鮮からの使節団で、本図のような隊列を組んで各地を練り歩いた様子が多くの絵画史料に伝えられています。本図もそのひとつであるならば、このような大型で入念な描写の肉筆浮絵が描かれるのは1740年代と考えられるので、1748年に江戸を訪れた第10回の通信使を描く作品ということになります。しかし、この名称は通称として一般に定着していますが、表現内容については議論の的となっています。

本図の線遠近法の消失点付近には富士山を背にした江戸城の石垣が見えていますが、この行列を朝鮮通信使と考えれば、輿に乗った正使とその一行がこれを後にして、使館の浅草本願寺へ戻るため常磐橋(ときわばし)を渡り、本町(ほんちょう)二丁目を過ぎていく様子と解釈できます。しかし行列の細部を検討すると、実際の通信使とは異なる部分、たとえば、行列の中心である輿に乗る人物が、正使にふさわしい有髭の成人男性ではなく、無髭の子供であることなどが指摘されています。これを理由に本図に描かれているのは江戸の山王祭の唐人行列とする説もあります。

本図の収納箱の貼紙によると、この図が徳川吉宗の第二子、田安宗武の子で、1753年に9歳で夭折した小次郎(孝慈院)の愛玩の作品だったことがわかります。徳川将軍の孫に見せるための作品としては、その主題は単なる祭礼風景ではなく、異国からの使節を迎え入れた徳川将軍家の威光を示す意味付けも必要だったはずで、山王祭の唐人行列を��考にしつつ、名目上は朝鮮通信使の行列図として描かれ田安家に納められたという仮説も検討すべきでしょう(文化遺産オンライン=画像も)。

10 notes

·

View notes

Text

「ドイツ人目線」で読んだ小説『関心領域』の特異性とは?文筆家マライ・メントラインが紐解く | CINRA

ナチスは得てしてドイツ人ではない「第三者」によって描かれがちだが、ではドイツ人の内的言語でナチズムや親衛隊を語るとどうなるのか。邦訳が存在する作品では、『関心領域』巻末の参考文献でも挙げられているドイツ人ジャーナリスト、ハインツ・ヘーネの著『髑髏の結社 SSの歴史』がその好例といえる。 また、世の中にはなぜか他国人なのに第三帝国期のドイツ人を自然に再現できてしまう異能の人もいて、映画『ブレードランナー』の原作者として知られるアメリカのSF作家、フィリップ・K・ディックがそうである。近年、リドリー・スコットの手によりAmazon Prime Videoオリジナルとして映像化された、「第三帝国が勝利した世界」が舞台の長篇小説『高い城の男』に登場するドイツ人たちは、なぜか中身もスペック以上にリアルなドイツ人だったりする。 そのなかで、日本の勢力圏に密使として派遣される国防軍情報部のドイツ人将校の「ナチズムとは要するに何なのか」を突き詰める独白が白眉なのだが、『関心領域』にも極めて似た感触の場面があった。詳細を記事末尾に表示する。

両者は、おそらく同じであって同じでない。ただ、同じものを見ながら書かれた文章だ、とはいえる。 どこが違うかといえば、おそらく『関心領域』はギリギリ正気の河岸に立っており、『高い城の男』は一歩踏み越えた場所に立っている、ということかもしれない。 それが最終的に何を意味するか、うかつなことはいえないが、英国の高級文学の精華とアメリカの通俗作家(というのが1962年時点でのディックの評価だった)の文章が、観念的にがっぷり心技体、いろんな面で互角に見えるという状況は極めて興味深い。 そう、そういう知的考察の伸びしろという意味でも『関心領域』という言霊の含みはなかなか豊かだといえる。

- - - - - - - - - - - - - - - -

関心領域 | 種類,単行本 | ハヤカワ・オンライン

- - - - - - - - - - - - - - - -

ヒトラーを支持したドイツ国民【新装版】 | みすず書房

筑摩書房 増補 普通の人びと ─ホロコーストと第101警察予備大隊 / クリストファー・R・ブラウニング 著, 谷 喬夫 著

20 notes

·

View notes

Quote

リニア中央新幹線のトンネル掘削工事が行われている岐阜県瑞浪市大湫(おおくて)地区で井戸などの水位が低下した問題で、JR東海は18日、地元で住民説明会を開き、水位低下が今後1年ほど続き、現在より約5メートル低下する可能性があると明らかにした。 同地区の地表面の低下も「工事による地下水位の低下に起因し、発生している可能性が高い」とし、家屋の不具合を戸別に確認して応急措置をしていく方針。水田地帯は最大7・7センチ(14日現在)低下し、担当者は「数センチ以上の低下が生じる可能性がある」と説明したが、集落のある地域は地質の違いもあり、「比較的低下が小さく、既に収束傾向にある」とした。 トンネル内の湧き水対策の「薬液注入」は、岩盤の大きな亀裂を埋めるためにトンネル内の全周をセメント系注入材で囲む工事を終えた。本格的に抑えるための「本注入」は参考事例のトンネルで路面の隆起・土砂流出が起きたために中断しており、「可否については慎重に判断する」(担当者)とし、他の案も同時に検討するとしている。これまでの薬液注入で、湧き水は毎秒10リットルほどと当初の約4割に減ったという。

リニア工事による井戸の水位低下、さらに5m低くなる恐れ…今後1年続く可能性も(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

7 notes

·

View notes

Quote

村上春樹が長編小説を書く時は、毎日4000字書くのがルーティーンらしい。調子が悪くてもがんばって4000字は書くし、筆が乗っていても4000文字ほどで終了。書けない時にも必死で書くのは大事ですが、もっと書きたいときにも決めたところでやめる、というのが新鮮でした。「規則性が大事」とのこと。

Xユーザーのサマンサ編集長【オンライン小説講座募集中】さん

47 notes

·

View notes

Text

2024年主催イベント・アンソロ振り返り

#一次創作イベント・合同誌主催や創作者に寄与する活動をしている人が1年を振り返る アドベントカレンダーに参加します。うぉんさんお誘いいただきましてありがとうございます。

初めましての方もいるかもなので簡単に自己紹介。オカワダアキナです。小説を書いて同人誌を作っています。おもに文学フリマなどの即売会で頒布しています。 小説を書いて本を作るようになったのは2015年くらい。イベントに出るようになったのもそのころ(それまでは演劇をやっていました)。初心者とは言い難いですがベテランってほどでもない…いわゆる爆売れはしてないですが自分としては本当におおぜいの方に作品を手に取ってもらってありがたいな…みたいな感じです。 受賞歴や商業出版の経験はありません。まあな���かこうわたしくらいのものを書く人はおおぜいいて、これといって秀でたものや特別なものはないよなあと思っていますが、でもわたしはわたししかいないからな…!(ものすごいポジティブみたいだけど、これはちょいちょいプリパラアイドルのマインドが顔を出す感じです…) 即売会だと純文学ジャンルで出ていますが、クィア文芸みたいな言い方をしたほうがしっくりくるのかも?と最近は思っています。J庭などボーイズラブのイベントにも出ています。だいたいいつも性の話をしている。

[主催したイベント&アンソロジー]

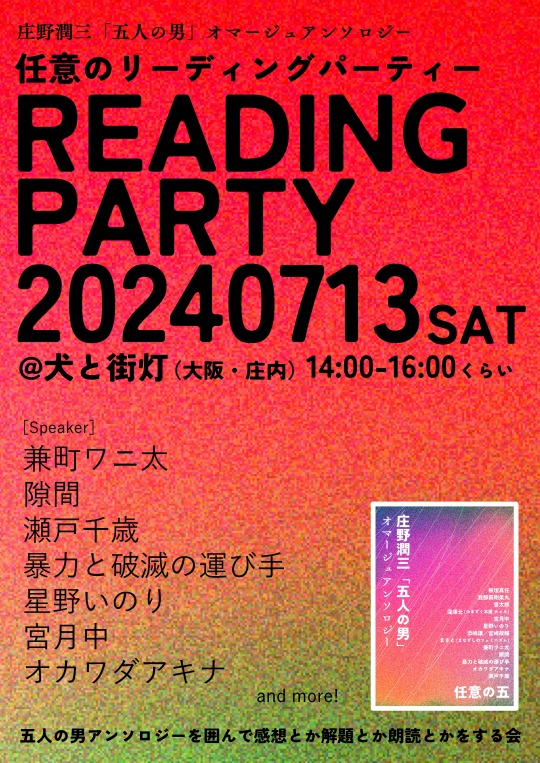

2月 コピー本交換会@つまずく本屋ホォル 5月 『庄野潤三「五人の男」オマージュアンソロジー 任意の五』主催 7月 任意のリーディングパーティー&五人の男たちブックフェア@犬と街灯 12月 ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト@platform3

アンソロジー主催は何度かやっていますが、イベント主催はこのコピー本交換会が初めてでした。すごくドキドキしながらやってみて、でもこういう規模感ならわたしにもやれることがあるのかもと思って、今年はいろいろチャレンジしてみた感じです。といっても小さなスケールで個人的なものなので、誕生日会とか忘年会の幹事をやるみたいな感覚だったかもしれない(どっちもあんまやったことないけど)。 つまずく本屋ホォルさん、犬と街灯さん、platform3さん。いずれも独立系書店さんと協力して開催しました。自分の同人誌を置いていただいているお店で、わたしの活動や作風、ポリシーなどをある程度知ってくださっているので相談がしやすかったです。みなさん本当に親身にきいてくださりありがたかった。

また今年はいろんなアンソロジーにお招きいただきまして、たくさん寄稿させてもらいました。そうすると腰を据えて長編に取り組むのは難しいなあと思って、それならアンソロやろっかな! イベントとかもできるかな! みたいな感じでした。われながら勢い任せだなあと思うんですが、せっかくいろんな本におじゃまするのでいつもより開いた活動をしたいなあと思ったのもあります。 そういうわけでずっとドタバタしていましたが総じて楽しかったし幸せな時間でした。ほんとはもうちょっと身軽なときにやるものだったかもとは思いつつ、身軽なときというのはなかなかやってこないので、えいやっとやってみてよかったように思います。

以下、それぞれについてとりとめなく振り返ります。ノウハウのようなものを期待する人もあんまりいないと思いますが、個人的なレポートとしてもあまり参考にならないような話ばかりで恐縮です…。 先に結論のようなものを書いておきます。こういうイベントやアンソロジーの主催を通していちばん心に残ったこと、大事なこと、大きく感情が動いた瞬間や怒ったり笑ったりしたことは、本当にわたしの個人的なことで、こういうまとめ記事に書いてもあんまり伝わらないのかもなあと思います。そのとき一緒にいた人にしかわからないことばかりで、こういうところに書いちゃだめだろうなあということもあります。 Twitter(X)が壊れ、文学フリマの規模が大きくなるとともにようすが変わり、場や人の変化を日々実感しています。そういうなか、小規模な場所や自分で作った場所でその場限りの感情があったことが、わたしはとてもうれしいし感慨深かった。そういう「個」に立ち返ることを強く意識した一年でした。

[コピー本交換会]

2/18(土) つまずく本屋ホォルさんにて コピー本を作って物々交換する会。売り買いの場はすでにいっぱいあるからなんかそうじゃないことをしたいなあと思った。 それぞれ5部とか10部とか持ち寄って交換する。当日来られない人は郵送でも受け付ける。競争や選別ではない場所で作ったものをシェアする…これは一からアイデアがあったわけではなく、昨年「陰気なクィアパーティー」というzineの交換イベントに参加して、こういうのいいなーと思って真似してみた感じです。

つまずく本屋ホォルさんの2階(ふだんはコワーキングスペース)を貸切にしました。深澤さん吉田さんが本当に親身になってくださって、事前の打ち合わせでコンセプトの��有がしっかりできたのがありがたかった。わたしのフワフワしたイメージを丁寧に解きほぐしてくださり、方向性が定まった感じです。 13時〜19時までをイベントの時間として、途中で「本作り座談会」というトークイベントっぽいものをやったり、交換したコピー本やわたしのおすすめ同人誌zineなどを読める読書スペース、シルクスクリーンで遊ぶコーナーをやったりしました。またホォルさんの複合機を使わせていただき、その場で出力してコピー本を作れるコーナーも。場所が広いのでいろんなことができて楽しかったな。

思ったよりおおぜいの人が来てくれてうれしかった。わたしとツイッターやインスタでつながっている人、イベントで知り合った人、そういうわけではないけどどこかでイベントを知ってくれた人、ホォルさんについているお客さん、そのお客さんの知り合い…。必ずしも同人誌の活動をしている人とも限らなくて、何か書きたい人や書いたものを読んでほしい人はおおぜいいるんだなあと改めて実感しました。またわたしが小説の活動をしているので小説の人が多いかなーと思っていたのですが、そうでもなかった印象です。 そしてみなさん思ったより長い時間会場に滞在してくださって、13時の開場前からぽつぽつ人が来て座談会スタートの17時にあわせてずっと人が増えていった…という感じでした。会場のホォルさんからも、こういう出入り自由のイベントでみなさんが長い時間過ごしてくれるイベントはめずらしいとのことでした。座談会では人が座りきれないほどで、冷房つけるか?という熱気でびっくりした。正直ぜったいひまになる時間があるだろうなーと思っていたのと、トークはまあ5人くらい集まればいいかな~と思っていたのでうれしい誤算でした。

どなたでもOKにするのってけっこうドキドキしたんですが、意識的にそういう場をやらないと自分が閉じていくなあと思った。即売会でもオンラインのやりとりでも、だいたい決まった人とのつきあいになっていく。それは自然なことだけど、予備知識なくふと出会った何かしらを読んでみる、読んで面白がってみるっていうのは、作品や他者に胸襟を開く訓練でもあるよなあみたいなことも思いました。めちゃめちゃ自戒ですが、自分の思う面白さや好きってけっこう狭い範囲で固まってしまうから、意識的にこういう機会を作るのは大事かもなーと思った。

本作り座談会は、谷脇栗太さん、瀬戸千歳さんをゲストに呼んで装丁とかアンソロの作り方とかの話をしました。ほぼふだんのおしゃべりのノリで完全に無軌道に話し…。まあ出入り自由イベントだからお客さんも好きにしてくれるだろうと思ったんだけど、けっこう最後まできいてくださりびっくりしました。2時間半ほどしゃべってたみたいですね…。 クリタさんくらなさんがほんとにお話じょうずで助かりました。さっき作品や他者に胸襟を開くと書いたけど、そういうことが普段から自然に身についている方々で、ずっとリラックスしてしゃべれました。この装丁がよかった!とかこんな本作りたい!とか、けっこうマニアックな話もできてうれしかった。お客さんからの質問もいろいろ受けました。いっこ申し訳なかったのが、わたしはおおぜいの人の前でお金の話をきかれるのがあんまり得意ではなくてちょっとちょけた回答をしてしまい…。親しい人とクローズドな場でなら話せると思うので、その場でそう言えたらよかったな。

けっこう緊張していましたがほんとに豊かな時間でした。いわゆるスタッフがわたし一人でドタバタだったので、写真とかほぼ撮れずだったのが心残り。。どなたかに記録係をお願いするべきだったなあというのはこのあと毎度思うものの毎度忘れていますね。。

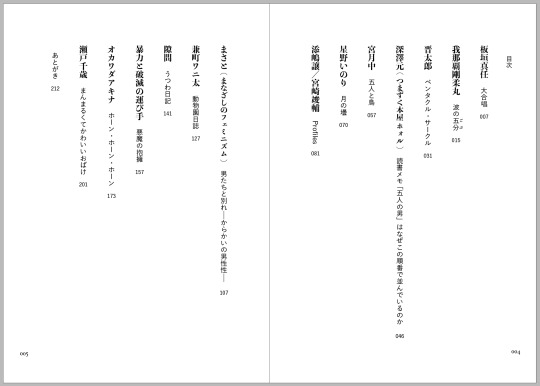

[『庄野潤三「五人の男」オマージュアンソロジー 任意の五』]

5/19 文学フリマ東京で刊行。 庄野潤三の「五人の男」という短編を足がかりに、父性や男性性について問い直すというアンソロジー。わたしは「五人の男」がすごく好きで、これ自分だったらどういうふうに書くかなあ、あの人だったらどんなふうに書くかなあと、最初の思いつきはすごくシンプルだったように思います。 1月終わり〜2月入ったくらいで声をかけ始めました。同タイミングで家父長制アンソロジー『父親の死体を棄てにいく』に参加していたので、なんかこう裏番組的なアンソロがあったらいいかなみたいなみたいな気持ちで始めたんだった気がします。上記コピー本交換会の打ち上げでも声をかけまして、直接会ったときにお願いするのってあんまりよくないよな〜と思いつつ(断りづらいだろうし)、でもなんかすごく楽しい気持ちでいっぱいだったので思わずお誘いしてしまった。

わたしが書いてほしい人にお願いしたアンソロで、今回は公募はなしにしました。コピー本交換会を誰でもOKの場にしたので、こっちはがっつり自分の色を出していこうと思った。イベントをやるのも本を作るのも「広場」みたいな気持ちでいるのかも。このアンソロはそんなに大きな広場じゃないかなあと思った。 いわゆる作家研究とかファンブックではなくて、とはいえ大喜利っぽい感じにもならないような温度感でやりたかったので、また父性や男性性というテーマを含む本だったのでそのあたりの話がしやすそうな方に声をかけたつもりです(実際に作品を作る中で各人と突っ込んだ話をするわけではないんだけど)。 今回はわたしが一方的にファンで作品を読んでいる方や、同人誌の活動はしていない方にもお願いしたのでけっこうドキドキでしたが、みなさん快く引き受けてくださり助かりました。長らく大ファンの晋太郎さんにお願いできたのは自分の中でもちょっとじーんとくる出来事でした。

〆切は5/10。文フリは5/19なので5/15か16くらいに入稿すれば間に合うっしょみたいなスケジューリングで、正直これは無茶なことをやっています…。5月文フリあわせのアンソロってだいたい2月末〜4月末が〆切で、わたしもそこらへんに提出する〆切いっぱいあったので、ちょっと時期をはずそうかな〜みたいな軽い気持ちでした。結果的に入稿したのは5/17で、仕事の昼休みに入稿。 このあたりの感覚はわたしがギリ入稿慣れしているのもあるし、パッと書いてパッと作る同人誌感を大事にしたいというのもあるかも。文学フリマはしっかり作った本が多いし商業誌もたくさん並ぶようになったので、わたしの活動はぐちゃぐちゃのままやっていってもいいんじゃないかと思っており…。 ギリギリにならないと動けない、計画的にものごとをやれない人も同人誌をやっているし、できるよ!というのを見せていきたい気持ちがあります。あとまあこれはわたしに無茶をやれる経験値がついてきたのと、無茶をやれる体力がまだある、そのあたりのバランス的に遊べるのは今だな…!って感じでやっていることでもある。14人中6人が〆切に間に合わなくて本当にヒヤヒヤしたけど同人誌作ってるな〜!という感じでよかった。

ものすごいドタバタで作りましたが、組版や表紙を自分でやった本なので作業自体は迷いなくパッとできました。思っていた以上にクィアやプロテストへの言及を多く含む、なんていうかバキバキの本になってよかった。先に作っておいた表紙はグレーっぽい色味だったんだけど、これはもうちょっと色が入っているほうがいいな…と思ってピンク寄りになった。

[リーディングパーティー]

7/13(日) 犬と街灯さんにて 五人の男アンソロの関連イベント。作品の朗読、好きなところや感想などを話す時間。要するに読書会なんですがアンソロ参加者さんに集まってもらえるのがとってもうれしくて「リーディングパーティー」というちょっとテンション高めのネーミングにしました。 本の販促というよりは、書いたものや読んだものの話をしたい…!作った本を作りっぱなしにしちゃうのがもったいない…!みたいな気持ちからやってみたものです。編集作業中にこれはなにか作品について話す場を作りたいな〜と思って、打ち上げ時に打診したんだった記憶です。 なんていうか、SNSの宣伝の文言でコンセプトや作品の紹介をするだけでは足りない、もっと「読んだ」話をしたいと思ったの。ちょっと話が飛躍してきこえるかもしれないけど、ジェノサイドに抗う、差別に抗う、そういうことへの態度や実践として、作品の細部を見つめる、具体的な小さい話をたくさんやっていく必要があるんじゃないかなあと思っています。個別の話、個の話。

朗読は暴力と破滅の運び手さん、兼町ワニ太さんにお願いしました。運び手さんはおもちゃのピアノと魚肉ソーセージを持ってきてくださって…という話は作品を読んでる方にはとっても楽しい…! たくさん笑顔になりました。ワニ太さんは、作品のどこを読みますか?とその場でリクエストにこたえてくださって、タヌキのところとパンダのところをお願いします…!とお願いしました。声に乗せて読んだときの方が切ない手ざわりで感嘆しました。 そしてこの日はKaguya Booksさんの朗読ライブがあって、完全に日時がかぶってしまい…申し訳なかった…。お声かけしたのがこちらのほうが早かったとはいえ運び手さんがリーディングパーティーに出てくださったのはほんとにありがたいことだなあと思いました。井上彼方さんと相談し、途中で中継をつないでコラボっぽいことをしたのが楽しかった。前日京都にお伺いして特典ペーパーの受け渡しをし…というのもおたがいとってもドタバタで、彼方さんが書店さんに納品に行くところに追いついて道端でサッと���したのがなんかスパイっぽかった。

こういうイベントはわざわざ人間が一箇所に集まらなくてもできるような気はするのですが、集まること、会って話すことに重きをおきたかった。また刊行が文学フリマ東京だったので関西方面でなにかやりたいなあという気持ちがあって犬と街灯さんにお願いしました。書いてくれた方々、文フリで会えなかった人たちに会いに行きたい…!という気持ちもありました。 とはいえ同人誌の読書会ってあんまりない気がするのでけっこう緊張はしていました。お店の広さやコンセプト的におおぜい集客する必要はないんだけど、内輪っぽくはなっちゃうよなあみたいな怖さがあったかも。内輪っぽく”見えちゃう”怖さかな。でもある種の「輪」を作ってそこで自分が楽しく過ごす、リラックスして話すことをもっとやったほうがいいのかなあと思って、いままでだったらあんまりやらなかったことにチャレンジしてみたつもりです。 Twitter(X)はじめSNSのようすは日々変化していきますが、前からそうだったけどより一層殺伐としている、差別やヘイトの文言があふれている。そういうなかで活動することの苦しさがあって、どうやって対抗していこうと悩んでいます。リーディングパーティーちょっと前のヘイトのトレンドでは(いやなトレンドだ…)、AFABノンバイナリーへの罵倒や嘲笑が苛烈になっていて恐怖を感じていました。どうしたらいいのかわかんないですが、自分が好きな人や会いたい人と集まって過ごす時間を作るのは生きのびるために大事なことかなあと思った。

また当日来られなかった方の作品について、前日夜にTwitter(X)のスペースでしゃべりました。ゲストにマツさんをお招きしていろいろ話せてうれしかった。マツさんがアンソロジー各作品の感想をTwitterにあげてくださって、それがすごくうれしくて…。大阪のホテルの部屋から配信したんですが、けっこう壁の薄い部屋だったので隣の部屋のドライヤーの音とか入ってそうでドキドキした。旅行っぽくて楽しくもあったけど。 あとほんとにぜんぜん余談なんですが、このイベントの直前に妹が流産してしまってわたしはかなり���持ちが動揺していて…(もともと妹と甥と旅行する予定だったのが、妊娠がわかってわたし一人になって、出発直前に流産→手術となったの)。直前の告知があまりじょうずにできなかったり、反動で当日やけにテンションが高かったりしたんですが、会いたい人たちに会えて気分転換になったし、かなりなぐさめられたように思います。同人誌にはぜんぜん関係ないことなんだけど自分の体や心は一つだよなあと痛感した。いまはみんな元気です。

イベントにあわせてブックフェアも開催しました。アンソロ参加者の同人誌などを店頭に並べてもらいました。犬と街灯さんがリトルプレスとZINEのお店で、もともと関係者の本がたくさんあったので実現できたことかなあと思います。犬と街灯の谷脇さんとはリモートで打ち合わせだったんですが話が早くて助かりました。 アンソロジーを作るたびに毎回こういうイベントをしているわけではないんですが、せっかく自分がお願いして書いていただいたので、いろんなことしたいなあという気持ちに自然となりました。また何か主催するときはこういうこともやれたらいいなあと思っています。

[ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト]

12/1(日) platform3さんにて 文フリ東京抽選落ちしちゃって…という話から、じゃあ文フリ当日の夜になにかやりましょう!とplatform3のTANさんが助けてくださったイベント。裏文フリとか地下文フリみたいな気持ちで始めました。10月末くらいだったかな。 platform3さんは8月に開店した新しい書店さんです。 TANさんとは以前読書会でご一緒して、わたしの作品を読んでくださったり、集まるクィアの会で遊んでいただいたり、コピー本交換会にも来てくださいました。本や作品を通じて親しくなった方と何か一緒にやれるのはとてもうれしい。打ち合わせの中でイベントタイトルに「ナイト」って入れたい…という話をしたら、「ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト」というかわいいタイトルをつけてくださいました。告知画像もかわいく仕上げてくださり本当にありがたかった。 作った本を持ち寄って販売するのと、輪になってトーク、弾き語り&朗読ライブ…と盛りだくさんな内容でした。

当初はもうちょっとこじんまりやる予定だったのですがだいぶにぎやかになりました。一年を通じて「会いたい人に会いに行く」を大事にした年だったから、ちょっと欲ばってしまったかもしれない。 こういうの、アンソロにお誘いするときもそうなんだけど、好きな人や会いたい人に声をかけるという言い方をするのってちょっと難しくて、ほかの人は好きじゃないのかというともちろんそんなことはなくて…っていう。今回は書店さんに本を並べつつ夜に集まって話すみたいな場なので、そのあたり楽しんでくれそうな方にお願いしたつもりです。ふだんからやりとりある方とか、告知に反応してくださる方とかはやはり気楽に投げやすいですが、友だちに声をかけるというとまたちょっとちがう感じで…。本は作るけど即売会には出ないポリシーの方とかはあんまり無理にお誘いするの悪いかなあみたいなのもあります。あとplatform3さんがクィア関連の書籍を多く扱っているお店なので、わたしもそのあたりリラックスして話せる場だったのもあり、自分のセクシュアリティを知ってる人や話しても大丈夫そうな人…みたいな気持ちもあったかな。心理的安全性というか。 また今回はわたしとTANさんのダブル幹事みたいなところもあったので、わたしがplatform3さんで出会った本の作家さんやわたしが一方的にファンの作家さんにもお声かけしました。遠藤純一郎さん、C3さんありがとうございます…! 遠藤さんとクリタさん、それぞれウクレレを用いたライブだったこと、C3さんと瀬戸千歳さんに装丁の話をきけたことなど、なかなかない機会でうれしかったな…。このあたりTANさんがじょうずに舵取りしてくださったので、ちょっとめずらしいメンバーになったかなと思います。

本屋ナイトはまだ直近なので振り返るのが難しい。とにかくわたし自身がうれしくて幸せな時間でした。文学フリマのもろもろでタイムラインにいろんな意見が流れてきていて、そういうのに対する自分なりのできることってなんだろうって考えたときに、こういうことじゃないかなあみたいなのをいっこ掴んだというか…。 自分が幸せや喜びを感じるのってどんなときなんだろう、わたしは小説を書いて本にしていて、どうなったらうれしいんだろう。いろいろあるけど一つの答えとして、ああこういうことなのかもなっていうのを感じたので、ゆっくり振り返っていければと思います。

来年のことはまだなんにもわからないのですが、ひとまず個人誌ででかめの新刊をやりたいなあと準備中。5月の文フリ東京の刊行が目標です。アンソロ参加や主催の予定は今のところほぼないので、自分の作品をしっかりやる年になるかな…?

といいつつ去年のいまごろはコピー本交換会やろうかなくらいでほかのものは影も形もない状態だったので、またそのときそのときでいろんなことを元気にやれたらなと思います。コピー本交換会や本屋ナイトのようなことはまたやってみたいな。プラス、すでにある本、作った本を読み合う時間を作れたらうれしいです。

7 notes

·

View notes

Quote

ロクに異世界転生小説を読んでない奴によるメタネタn番煎じ褒めじゃん。

[B! 文学] 「異世界×日本スゴイ」に秘められた“欲望”とは...ラノベ界→純文学界へ“転生”した市川沙央が読む『大転生時代』(島田雅彦 著) | 文春オンライン

9 notes

·

View notes

Text

乗りつぶしオンライン@noritsubushi 先日、Bus Service Map制作者の愉会三丁目さんが、「心境の変化のため」マップの公開を停止されました。 それなりに長い期間、同じように個人で長いこと乗り物に関するコンテンツを提供してきた仲間として思うところがあるので、少し書かせてください。 真っ先に感じるのは、「個人サイト」としての捉え方、付き合い方がもう通用しなくなってきたんだな、ということです。今、ウェブ上のリソースのかなりが企業や団体(またはその構成員)の手によるものになりました。有償無償を問わず、そのようなサイトは、組織の目的のために存在します。 一方、個人サイトは「楽しいから」「興味があるから」作っています。そこのところを勘違いして、サイトを閉じようとした制作者に対して「こんなに自分の役立っているのだから」と説得しても効き目はないでしょう。さらに、「自分」を大きくして「世の中」と言い換える人もいますよね。 でも、個人サイトを閉めるのは、「楽しさ」や「興味」が減じたか、それを上回る何か負担やマイナスがあるか、そういうのがきっかけです。いくら、「役立っているんだから続けろ」と言ったって響きません。むしろ、義務感という「マイナス」が大きくなって逆効果です。 「有料化してもいいから」というのも、気持ちは嬉しくてもやっぱり負担です。商業サイトは収益を上げれば存続するかもしれません。でも、個人サイトははじめから持ち出しです。続けるのに費用がかかるのは織り込み済みで、金銭的負担で存続を断念するケースはあまりないでしょう。 何より、お金を払ってもらうのってお金がかかるんです。競合する商業サイトが出てこないような分野とは、そもそも商業的にペイしないもの(市場が小さいか、供給に費用がかかりすぎるか)です。個人で細々と続けることはできても、商売として成り立たせるのには別の苦労があります。 場合によっては勤務先の制約で副業ができないこともあります。最近ではtwilogを無償提供していた作者の方がtogetterにサイトを売って存続させたケースがありますが、この件はむしろ例外的です。個人サイトの作者の多くは、サイトと全然関係ない仕事を持っていたりするのです。 「お金を払ってでも使うのに」と思うサイトがある方、是非サイトがあるうちに、作者を応援したり、同好の士に存在を広めたり、即売会やイベントの機会を使ってメッセージを伝えたりしてください。使えるルートで応援してください。 (別にうちのサイトにおべっか使えと言っているわけではないですよ) 一番やってはいけないのは、「何で続けないんだ」「説明しろ」と詰問することです。作者にも趣味を楽しむ自由があります。その自由には「飽きる自由」もあります。多くの老舗個人サイトは半ばライフワークのように長年活動��ていますが、趣味の表現の仕方としてサイト維持以外の方法もあり得ます。 その分野自体に飽きることは少ないかも知れませんが、ゼロとは言えません。何より、詰問されるようなジャンルからは離れたくなることだって起こりえます。同じ趣味ジャンルにいるのであれば、自分と同じように作者の趣味の自由も尊重してほしいのです。 今回の件で、今のところ愉会さんとお話はしていません。これまで書いたのはあくまでぼくの考えですが、サイトを使う人たちの層は重なるところもあるので、そう外れてはいないと思います。 ここまで書いて、じゃあ乗りつぶしオンラインも飽きたら閉じるのか、と聞かれそうですが、その可能性がないとはどんなサイト作者も言い切れないでしょう。ただ、個人のデータを預かっていますから、万が一閉じるとしたら、他に持っていける形でデータを書き出しできる仕組みくらいは用意するはずです。 ぼくの興味は、「乗りつぶしそのもの」に加えて、「データベースを作ること」「使いやすいUIを作ること」「サイトの影響を受けて乗りに行く人が出ること」、このあたり色々です。時期によって興味の濃淡はありますが、興味の濃い部分が他の部分を引っ張ってくれます。 前記のすべての部分に興味がなくなったら「飽きた」となるかもしれませんが、多分興味のどれかは常に存在しているので、それもサイトが長続きできた理由だと思います。とはいえ、ぼくも強い人間ではありませんから、絶対大丈夫とは言い切れません。 むしろ20年近くやっていると、自分の健康や寿命の方が心配になってきます。個人サイトはいつか終わりがやってきます。生身の人間は永遠ではありません。アーカイブ化できないうちのようなサイトは、いつかサービスを終わらせるか、あるいは誰かに引き継がなければいけないのです。 今のところ間際に迫った課題ではないですが、後継者あるいは代わりになるサイトは、いつか必要になります。「レールブック」のときは本当に期待していたのですが、日本一の旅行会社のグループの力をしても商業ベースに乗らなかったとなると、本当、どうすればいいんでしょうね。 Bus Service Mapも、企業が提供していて不思議はないクオリティですが、個人だからこそあそこまで作り込めたのも事実でしょう。本当に欲しいものを提供してくれるのは、企業でなく、すぐ近くにいる同好の士なのかもしれません。 「金払ってるんだから」「広告見てやってるんだから」と対価としての価値を企業に要求するような姿勢ではなく、同じ趣味を楽しむ者を応援する気持ちで、(細かいあら探しするのでなく)、個人サイトと付き合ってほしいな、と切に願うのです。 閉じたサイトが復活していたら、また応援してください。 そして、いずれはそのサイトを越える後継者が現れ、老いた作者が安心して引退できるような、そんな好循環ができたら、個人サイトを長く続けてきたものとしては望外の喜びといえるでしょう。 そんな方の登場を待ち望んでいます。

20 notes

·

View notes

Quote

アメリカのノースウェスタン大学の人類学者らが実施した研究では、ケニアの2つの部族を対象として、ADHDと関連していることが多いとされる遺伝子変異を持つ人の社会的地位と栄養状態が調査されました。結果として、遊牧民の部族ではこの遺伝子変異を持つ人の社会的地位と栄養状態は良好だった一方で、定住民の部族では同じ変異を持つ人は栄養失調気味で信頼できない人物と見なされる傾向にあったことが報告され、ADHD傾向が社会の性質によって異なる評価をされる可能性が指摘されています。 ペンシルバニア大学の研究者らが2024年2月に発表した論文では、オンラインで「茂みの上にカーソルを置いて、8分間でできるだけ多くの果実を集める」という探索タスクを参加者に課した上で、参加者にADHDスクリーニングテストを実施しました。結果として、ADHD傾向のある人はひとつの茂みからある程度果実を収集したらすぐ次の茂みに移り、探索行動に費やす時間が多かったとのこと。一方で、非ADHDの参加者は、ひとつの茂みからすべての果実を採集することにこだわる傾向にあり、全体の探索行動は少なくなりました。研究者らは「私たちの研究結果は、ADHDの特性が一部の環境では食糧を採集する際の利点をもたらす可能性があることを示唆しています。ADHDの人は、探索を好む性質を遺伝子的に保持している可能性があります」と結論付けています。 「落ち着きがない」といったADHD的な特徴がある人はそうではない人よりも狩猟生活の面で優れている可能性 - GIGAZINE シャザス氏は「最近の研究から、運動、日光に当たること、自然環境はすべてADHD患者に有益であり、症状の管理とポジティブな感情に役立つことがわかっています。ADHDの不利益を最小限に抑えるためには、遊牧民のライフスタイルに組み込まれたこれらの調節活動が必要であり、8時間デスクに座って仕事をするような社会では、ADHDの特性が混乱を招きやすくなっています。ADHDが狩猟採集民族の名残だとする仮説は、『すべての人にとって、朝8時ごろから夕方19時頃まで活動するというライフスタイルが適切なわけではない』という洞察を与えてくれます」と述べています。 この記事のタイトルとURLをコピーする ・関連記事 30分の有酸素運動がADHDの人々の認知能力を向上させる可能性 - GIGAZINE ADHDを障害とみなすべきか研究者らは疑問視している、多様な考え方や行動のうちの1つで正常な状態との指摘 - GIGAZINE 「落ち着きがない」といったADHD的な特徴がある人はそうではない人よりも狩猟生活の面で優れている可能性 - GIGAZINE ネガティブにとらえられがちなADHDの有利な点とは? - GIGAZINE そわそわしがちなADHDの人は「探検家」のような遺伝的特性がある可能性 - GIGAZINE ・関連コンテンツ そわそわしがちなADHDの人は「探検家」のような遺伝的特性がある可能性 ネガティブにとらえられがちなADHDの有利な点とは? 人間が「ミルクを消化できるようになる前」からミルクを摂取していた証拠がアフリカで発見される 人類が「火」を使い始めたのはいつから? 大量の科学者がX(旧Twitter)からBlueskyに移住している 医師は患者の意見を「最もどうでもいい情報」だと思っているとの調査結果 なぜ「利き手が右で���き目は左」が多数派なのか? 夜更かししがちな夜型人間はより不幸でメンタルヘルスも不調になることが明らかに

注意力が散漫になる「ADHD」は狩猟民族の名残である可能性 - GIGAZINE

3 notes

·

View notes

Text

コンプティーク元編集者 吉田隆インタビュー

――:日本でファンタジーが根付いた時代をぜひお聞きしたいのですが。

ファンタジーといっても色んなジャンルがあるんですよ。ナルニア国物語はハイファンタジー、スターウォーズはSFファンタジー、ハリーポッターは魔法のファンタジー。SAO(ソードアート・オンライン)くらいになってくるとちょっとファンタジーではくくりにくい世界ですね。私がずっとやってきたのは「剣と魔法のファンタジー」ジャンルなので今回はそこに限定してお答えします。

――:コンプティークの動きと連動するように、安田均さん(京都大学SF研究会に属し、6年務めた丸紅を退職したのちに専業翻訳家)が当時立命館大学の学生だった水野良さんと出会って、『D&D』を翻訳しているうちに、日本オリジナルの『ロードス島戦記』をつくったと聞いています。

1977年に米国で『Traveller』というゲームが出て、それが最初のSFロールプレイの始まりといわれますね。1974年の『D&D(ダンジョン&ドラゴンズ)』がいわゆるTRPG(テーブルトーク・ロールプレイング)の最初ですけど、日本だとSFのほうが通りがよかったので、安田さんがこの『Traveller』も『D&D』と一緒に紹介していったんです。ただ日本だと、この世界観の普及に大きく貢献したのがAppleで1983年に出た『ウィザードリイ』のほうですね。まだ皆が辞書を片手に一生懸命“翻訳"していた時代です。

私の定義だと、1984年に出た「火吹山の魔法使い」のゲームブックが日本で最初に「剣と魔法のファンタジー」を日本語で展開された最初の年だったんじゃないかと思います。85年には『D&D』の日本語版ボードゲームが新和から出て10万個売れる大人気商品になりました(『トラベラー』はホビージャパンによって84年にリリース、3万個が売れた)。

――:なるほど、米国から5~10年遅れで安田さんや水野さんが“翻訳者"の位置づけで遊びを輸入し、ただ米国とはちょっと違う形で浸透するのが1982~85年の時期なんですね。まさに『エンタの巨匠』でエニックスのゲーム賞をとった堀井ゆうじさん達と集英社の鳥嶋さんが『ウィザードリイ』の着想から『ドラゴンクエスト』を開発していった経緯をインタビューしました。

日本ではSFファンタジーが先行してたんですよ。それでSF小説が広がって、ボードゲームになって、それがゲームブックにもなっていく。そうしてファンタジー自体の土壌ができあがった上で、『ウルティマ』『ウィザードリイ』で剣と魔法のファンタジーに影響受けたのが『ドラゴンクエスト』の開発者である堀井さんであり、「コンプティーク」側では我々だったわけです。

ファミコンがマスに広がるきっかけがあったわけで、その先に86年に水野良くんが『ロードス島』を流行らせていったのは時代の必然もあったわけです。

※)安田均氏と水野良氏がD&Dの紹介をやっていたところ、85年12月に角川専務の角川歴彦から連絡があり、最初は『ドラゴンランス戦記』���いうゲームブックの翻訳依頼だったが、意気投合した上で「コンプティーク」でTRPGのリプレイを連載しようという話になった

――:こう考えると、驚くほど時代が重なってますよね。1986年5月がドラクエ1の発売、ロードス島の連載が「コンプティーク」9月号から。ボードゲームと小説と雑誌、そこにファミコンゲームが重なりながら、この1986年に日本のファンタジー史が作られ始めたんだなと改めて思います。

TRPGの最初は『ログイン』(1983~2008、アスキー。本雑誌から『ファミ通』も生まれた)が4ページのリプレイをのせたんですよね。また、それ以前にウオーシミュレーション雑誌の『タクテクス]でもトラベラーのリプレイを掲載したんです。それらをみて角川の『コンプティーク』でもTRPGのリプレイをやってみようとなったんです。白羽の矢がたったのが水野くんで、彼のゲームマスターとしてTRPGをプレイした経験をそのまま実況のようなかたちで台本のようにしてもらおうと、リプレイの連載を始めます。

――:これって最初は『D&D』をプレイしている中でいつのまにか『ロードス島』になっていくんですか?

ルールは『D&D』でゲームマスター水野良がシナリオを作り、それをもとにプレイし、お話が膨らんでくるんですが、掲載を含め出版においては『D&D』をもっている米国TSR社との著作権問題になるんですよ。「ロードス島はD&Dの一部としては認めない」とか。それではルールもオリジナルで作ってしまっていいかと聞いたら、それは勝手にやれとなりまして。ですから当初はD&Dのルールを使いながら『ロードス島』というオリジナルストーリーでキャラが展開され、途中から独自のゲームルールで話はというかゲームプレイは継続していくんです。

3 notes

·

View notes

Text

Click here for the English version.

こちらは2025年4月13日(日)に東京で開催されました、『HUNDRED LINE -最終防衛学園-(以下、ハンドラ)』のプレミアム試遊会&完成発表会の、ステージイベント部分のファン目線でのレポートです。

公式レポート記事には載っていない部分を中心に補足する形でレポートしていますので、各登壇者の詳細、全体的なイベントの流れ、実際のステージの写真などは公式レポート記事を参照して��ださい▼

Gamerさん

ファミ通さん

アニメイトタイムズさん

電撃オンラインさん

電ファミニコゲーマーさん

電ファミニコゲーマーさんの記事が一番内容が充実してるかと思います

⚠️ 注意: この記事にはメインストーリーの直接的なネタバレは含まれていませんが、未公開のゲームシステムやエンディングの構成についてのヒントになるような情報が含まれています。何の予備知識もなくプレイしたい方は、この先を読まないことをおすすめします。

このレポートは個人的な記憶やイベント直後に記録したメモを元に書いたものです。各登壇者の発言の順番、言い回し、発言時の表情などは不正確な部分があります。「大まかにそのような発言or出来事があった」という参考としてご覧ください。

上記の点をご理解いただけたら以下を展開してお読みください。(かなり長い記事なのでご注意ください)

このイベントは先日YouTubeで公開されたTokyo Game Show 2024 Special ProgramにてMCを担当された田口尚平さんが引き続きMCを担当されていました。

まず最初に、小高和剛さん、木村太飛さん、ねねさんの3人が登壇しました。個人的には、最初に話を振られた小高さんの、 「神ゲーが完成しました。あ、違いました、"歴史的神ゲー"が完成しました。」 という挨拶が印象的でした。

また、MCからの 「こうして目の前でファンの皆さんの顔を見てどうですか?」 という質問に対して小高さんは 「このゲーム、実はまだ発表していない要素っていうのがありまして、それが分かると、途端に面白さにブーストがかかるっていう。途中から面白さにブーストがかかるという珍しい作品なので、そこに到達した時の皆さんの反応が楽しみですね。」 とコメントされていました。

「その"ブーストがかかる部分"っていうのはそんなにすぐ分かるものなのですか?」 「すぐ分かると思います。あ、これか!って。」

その後エンディングの分岐についての話にも触れられましたが、その時の説明からすると"面白さにブーストがかかる要素"というのは分岐に関わっているらしく、それを知ることにより「あぁ、だから100種類もエンディングがあるんだ」と分かる要素のようでした。

---

それから、木村さんがどのようにして澄野拓海役に選ばれたのかの経緯についての話題がありました。 ※これについてはほとんどの公式レポートで紹介されているので、詳しくはそちらを参照してください。

ただ、2回目のオーディション(実際には木村さんしか呼ばれていなかったのですが)で小高さんがその場で「木村さんにお願いしたいです」と伝え、木村さんがとても驚いて「衝撃のあまり放心状態になってしまった」と語っていたくだりで、実は小高さんがぼそっと以下のようなことを言っていました。笑

調べた限り、他の方のイベント感想などでこのくだりについて触れている方が全然いないようだったので、聞き逃してた方もいるかも?😅 「採用」という言い回しは多分されていなかったと思うのですが正確に覚えてなくて申し訳ないです。また、MCからのツッコミもかなりうろ覚えなので大幅に違う可能性があります。でも「ぺろぺろ」は絶対言ってました!!!笑 右上の絵は当然ながら私の勝手な想像であり事実無根ですが、ただ私の席からだと小高さんがつま先を若干持ち上げる仕草をしてたのが見えたので一応それに基づいています。

---

それからねねさんに対して 「ハンドラでの推しは誰ですか?って聞くまで���ないかもしれませんけれど」 と質問がありましたが、ねねさんは 「こんな格好ですっごく言いづらいんですけれど、実は比留子様が好きなんです。強い女が好きで。」 と、実は雫原推しであることを明かされていました。 「いつか比留子様のコスプレをしてみたいですね」と語るねねさんに客席からは大きな拍手が送られていました。 私も見てみたいです!

---

その後、ハンドラの特別アンバサダーを務める本郷奏多さんが登壇しました。 TGSのSpecial Programでも語られていたようにダンガンロンパを発売前に体験版からプレイしていた、(小高さん曰く世界に7人しかいない)貴重なプレイヤーのうちの1人であるというエピソードなどが語られていましたが、実は【デスカムトゥルー】でカラキ マコト役を演じた時にはすでに小高さんから「とてつもない量の分岐があって、それら全てのエンディングが真のルートというゲームを作りたい」というお話を聞いていたそうです。 (デスカムトゥルーの発売年は2020年ですが、ハンドラはファミ通さんのインタビューによれば2017年のトゥーキョーゲームス設立当初から既に企画が動いていたとのことなので、その後"一度企画が立ち消えてしまった"という事情を考慮しても、デスカムトゥルーの撮影時には「とてつもない量の分岐があって全てのエンディングが真ルート」というゲームの構想は概ね固まっていたのだろうと思われます)

本郷さんは小高さんから「本郷くんのYouTubeチャンネルでハンドラの実況を配信してほしい」と頼まれていたそうで、すでに製品版を受け取っており、「50日目くらいまでプレイしている」という話をされていました。

「もちろんストーリーのネタバレはできないのであまり深く語れませんが……体験版をプレイされた方は分かると思うんですけど、最初、『なんだコイツ?』って思うキャラっているじゃないですか?でもプレイしていくうちにみんな好きになれるので、安心してください」 本郷さんのこのコメントに対してMCから「その口ぶりからすると、"ブースト"はまだっぽいですね?」と話をふられると、小高さんが「そうですね、その時点だとまだですね」と回答していました。

---

続いて、質問コーナーに移った後、MCからアンバサダーである本郷さんからまずは質問をどうぞと振られると、本郷さんは「ストーリーに関する質問はネタバレに配慮するために答えられないと思うので」という前振りの元、「小高さんの作品はいつもそうですけど、ハンドラもすごく豪華声優陣じゃないですか?その中で、ダンガンロンパで苗木や狛枝を演じられた緒方恵美さんも今回、九十九��馬役で出演されていますよね。それで思ったんですけど、小高さんにとって緒方恵美さんとはどのような存在ですか?」という質問を投げかけ、会場から拍手が起こりました。 小高さんは「まさかそんな質問が来るとは全く想像もしてなかった」と若干戸惑いつつも公式レポート記事にあるように「ハンドラはトゥーキョーゲームスの集大成になる作品なのでもう一度仕事したいと思っていた人にはできるだけ声をかけるようにした」ということを語られていました。ただ、その後の回答については公式レポートでは結構削られていたので思い出せる限りで補足したいと思います▼

「ただずっと一緒に仕事しているから阿吽の呼吸になっているかというと実はそうでもなくて、緒方さんと仕事する時は必ずバトることになるんです。こっちが指示したことをそのままやってもらうというよりも、緒方さんが自分なりに考えた演技を聴いて、『どっちがいい?』って選ぶ、って感じで。毎回収録の時にお互いに意見を出し合いながらキャラを作り上げてきたので、僕の中では"戦友"みたいな…向こうのほうが全然先輩なのでおこがましいですけど、"戦仲間(いくさなかま)"みたいに思ってますね」

個人的に、小高さんが最初緒方さんのことを"戦友"と呼んだのに"戦仲間"と言い直したのが印象に残っていました。「向こうのほうが全然先輩」というくだりも公式レポートでは削られていましたが、友という字が入るような気安い関係性というよりは尊敬する仲間という感じなのだなぁと思いました。 ※「先輩」という点に補足すると緒方さんは小高さんより13歳年上で、小高さんが高校生になる頃には既に人気声優として様々なアニメで活躍されていました。

また、この回答に本郷さんは 「小高さんのお話を聞いて、あー、なんかそれってすごく想像できるなと思ったんですけど、確かに、僕もダンガンロンパ3で御手洗亮太を演じさせていただいた時に現場でご一緒させていただきましたけども、緒方さんはベテランなのに誰よりもスタッフの方達と積極的にディスカッションされていて、常に全力な姿勢が尊敬できる方だなと思って��ました」 と頷かれていました。

---

その後、観客から事前に募集していた質問に回答するコーナーでは、"小高さんが担当したルートは、小高さんが担当したものだとゲーム内で分かるようになっているのでしょうか?"という旨の質問がありました。 「僕が担当したのは、ゲーム内で実際にそういう呼び方があるわけではないのですがいわゆる真相解明ルートです。今までの謎が明らかになるルートですね。今進んでいるのがどのルートかというのは開示されないですが、エンディングで今のは○○編でしたっていうのが明かされるので、僕が書いたっていうのは明確にわかります。」 「ストーリーを読んでいる時にはわからないんですか?これを書いてるのは小高だよって書かれてたり。」 「…怠美でもそのメタ発言はしないね。笑 でも多分大体��かるんじゃないかな…多分みなさん、これ小高が書いてるでしょってわかると思いますね」

この後木村さんに話が振られて、「拓海のセリフの収録も真相解明ルートからまず最初に録ったんですけど、すごく分岐が複雑で一つ一つ確認しながら収録をしました。本当に色々なセリフがあったので、拓海と一緒に成長していったみたいな感じでしたね」というような話をしているときに小高さんが「色々録ったよね」と相槌を打つ中で「あとどエロとか」と言って、拓海の喘ぎ声の収録があったという話をしていました。 これは完成発表会の終了直後に色んな人が話題にしていたのでご存じの方も多いかもしれません。😆

まさかの発言に会場はかなりざわめきましたが「やってるこっち側としてはかなり面白かったんだけどね」と収録時ブース内はかなり盛り上がっていたという話をされていました。

個人的に気になったのは、MCから「プレイヤーの皆さんにも100ルート全ての声を聴いて欲しいですか?」と質問された時の木村さんのこのリアクションでした▼

私は木村さんのこの反応を見た時に、「あぁ、だから小高さんと打越さんは色んなインタビューでずっと『全てのルートを遊ばなくてもいい』と言っていたんだ」と思いました。個人的には好きなキャラが苦しむ展開は出来るだけ見たくないので本当に興味のあるルートだけ遊んで、他のルートのことはいずれ調べようと思いました。😅 ※木村さんは「収録時にはほとんど実際のゲームの画面を見れていなかった」と話していたことだけは補足しておきたいと思います。なのでここで見られた反応と実際のゲームの内容はちょっと違うかもしれません!

---

最後に、「ハンドラ先行チャレンジ」として、プレミアム試遊会でも遊ぶことができなかった、澄野、面影、大鈴木、凶鳥、霧藤の5人で戦う防衛戦の先行プレイが行われました。 制限時間内にWAVEをクリアできたら、観客の中から抽選5名にハンドラの販促ポスターがプレゼントされるという企画でした。

プレイを担当した本郷さんは、既に製品版で同じ戦闘をクリアしたことがあるので、この戦闘では侵校生の進行を妨害するためにバリケードを配置したり、薬を使ってキャラクターの能力を強化できることを紹介するなど、最初は順調でした。しかし、説明をすることに夢中になりすぎた結果、澄野を前線に出しすぎて、ターン終了後に澄野が完全に攻撃の的になってしまって真っ先に死んでしまうというまさかの展開に。

本郷さんはそれでも「大丈夫です!味方が死ぬとVOLTAGEを100%獲得できるから、まだ逆転のチャンスはあります」とめげずにプレイを続けるものの、その後拓海が死んだ事実を忘れて次のターン中に「あれっ、拓海がいない」と拓海を探そうとして、木村さんから「あなたが死なせたんですよ!?」とツッコまれてました(笑)▼

結局、その後体力が低い面影も死んでしまい、残り制限時間も短くなってしまったところで小高さんが積極的に戦略のアドバイスをし始めた結果、なんとか制限時間内にクリアし、チャレンジは成功となりました。 (最終的にほぼ小高さんの言うままに操作していた本郷さん▼)

※前述の通りこのチャレンジは観客へのプレゼントが懸かっているものだったので、小高さんが積極的にアドバイスしたのはチャレンジ不成功でプレゼント無しとはならないように気を遣われたんだと思います!

---

最後に、以下は私の感想を交えたまとめです。 (登壇者が締めの挨拶で語ったことは公式レポート記事の方が正確な文言が読めるので、ぜひそちらを参照してください!) このイベントは非常に多くの関係者の方々が集まっていて、どのタイミングだったのか忘れてしまったので上の文章では省きましたが、イベントの途中で小高さんが関係者の方に向かって「完成おめでとうございます」と声をかけられる場面もありました。 もちろんハンドラは小高さん自身が大変な労力をかけて開発したゲームですが、他にもたくさん頑張ったスタッフの人たちが居てこのゲームが完成した、その喜びを分かち合っているようなイベントでした。

各コーナーの区切りでは過去に公開されたビデオがスクリーン上に映し出され、その間、会場の照明による演出があり、青と赤、青緑とピンクのように、ハンドラのテーマカラーによって壁面が照らされたりもして、これが"観客を無料で招待しているイベント"であるということを忘れるほどに豪華なイベントでした。そういった点からも、開発スタッフ全員がこのゲームは絶対に面白いし人気が出るだろうという自信が現れているように思いました。

本当に発売が楽しみになるとても良いイベントでした!

HUNDRED LINE -最終防衛学園- は2025年4月24日発売です!皆さんで一緒に楽しみましょうね!

読んでいただきありがとうございました!🫶💖

2 notes

·

View notes

Text

2024年まとめ

今年は水彩作品の制作をがんばりました。昨年「来年展示やりたいな」と思ったので実行したというのもありますが、いまだにスタイルの確立ができとらんな~と思っており、試行錯誤があります。

というか静物画と植物画のスタイルは自分の中で確実に手応えがあるのでそれはいいんですが(私のイラストレーションの得意分野はモノ・植物です)、もうちょっとなんとかならんかなと思っているのは漫画絵に寄った人間を描くときのスタイルです。昨年第五人格のファンアートを描いて「キャラクターのスタイルこういう感じならいけるかも」という方向性がうっすらつかめた感じがするのですが、第五人格は根本的にキャラデザが死ぬほどうまいので自分の力じゃないんですよね。というわけで、今年は「月に1作は自主制作水彩絵を描く」を実行しました。イラストはこちらのポートフォリオにまとめています。

11月はキャンドルのシリーズを描いていましたがそれ以外は人間・キャラクター絵を描くという方向でやっていました。振り返ってみて思うのは、やっぱり物語が明確にあるものは一枚絵だとしても作品になりやすいという感触で、アリス展合わせで描いたものは「漫画絵寄りで且つまとまりがうまくいったのでは」と思っています。正方形だったのでバランスのとりやすさもあった。習作で描いた他の正方形の絵も人物にフォーカスする時はかなりいい形式だなと感じました。

構図は、迷ったらメイン人物をセンター正面+背景を物尽くしにするor世界観の表象を入れる、と決めているのでまあまあの割合でそういう絵になっています。これは数年前からやっているので「この構図前にも見たな」ってなると思いますが、ワンパターンだとしても全く問題ないなと感じています。

7月の水彩月間では毎日風景スケッチを描くのを一ヶ月完走したのもいい思い出です。風景うまくなりたいね。

水彩画の展示は大阪・京都・東京の企画展に参加しましたので、おおざっぱすぎる区分ですが西日本と東日本とで展示ができてよかったです。これは有言実行できてよかった。水彩紙や額装マットのメーカーであるオリオンさん主催の展覧会(メインはオンライン)に参加して、原画ではなくプリント展示でしたが銀座の月光荘で自分の絵を展示してもらえたのはめちゃめちゃ嬉しかったです(水彩の制作を再開する時、道具をそろえたのが月光荘だったので)。

今年描いた絵で言えば、制作してはいるけどまだ発表はしていない水彩画のシリーズもあるので、来年はこのあたりをまとめて出したいなと思います。

自主制作以外だと、skebのほか、今年も装画をご依頼いただけたり、毎年恒例の定期案件があるのですがそれで絵を描いたり色々できて楽しかったです。

アリス展に参加したことで、イギリス文芸題材の絵を描くテーマに着手できたのでよかったなと思っています。というか長年ぶつぶつと唱えている、ビクトリアン・パークというレトロゲームの元ネタになっているイギリス文芸作品の絵を描く、というテーマ、思い入れがありすぎると逆になにも手につかない的な感じなので展覧会に参加してほんとによかった。覚悟が決まる。残るはブラム・ストーカー「ドラキュラ」、スティーブンスン「宝島」、あとビクトリアン・パークの内容本体ではないけどキャラデザでかすっているのでメアリー・シェリー「フランケンシュタイン」です。小説自体は何度も読んでいるのだけど、ほんと絵にするとき「どうやって……!?」というのと「自分の絵で自分の中の小説のイメージが固定するの結構嫌だな……!」という気持ちがめちゃある。でもなんらかの形にはしていきたいですね。自分の趣味趣向のかなり強めの影響もとなので。

来年のイラストレーション制作の目標も人物系のスタイルの確立、文芸題材のイラストレーション制作、というここ数年変わらない内容ですが引き続きこれでやっていこうと思います。

漫画に関しては、『せんせいとぼくと世界の涯』がマグカンの漫画賞でノミネートに入ったので編集の方がついてただくことになり、成り行きで演劇の話で盛り上がってシェイクスピア戯曲題材で漫画のネームが出来上がったが100ページ超えたので「これはこれとしてとりあえずいったん別の短いの描くか」ということで留保になったという愉快な出来事があります。別途描いてるネームは私が仕事&生活優先にしているため忙しくてあまり進めておらず、今からがんばりますという感じなのでどうなるかわからないですが来年なんらかの読み切り漫画は出来上がると思うのでそのうち発表すると思います。

今年発表した漫画は『ギャスケル夫人の庭』のみでした。同人誌も発行しました。この作品は自分の創作の棚卸案件だと思っているのですが、これもほぼ2023年に描いていたものを今年仕上げて発表した形です。私の制作スパンが長めというか描かない(漫画描いてる暇がない)時期をはさむので変に間があくんだよな。

ともあれ9年ぶりに同人誌のイベントに直接参加したので、「ああーそうだこんな感じだったなー」となりました。

なんだかんだで忙しかったため、逢断は進められなかったのが心残りです。収入にならんものごとの優先順位が下がってしまうの、仕方ないけどほんと悔しいな。春までに数話分ネーム作ってあともう淡々と描くだけを一年やるとかにしたらいけるのかも。

今年は意識的に作品制作に時間を割いたので、例年と比べて舞台や展覧会を見る量が明らかに減りました。そう、土日を制作にあてると鑑賞機会がかなり減る。平日も動ける身なのだから平日にねじ込めばいいんですがあんまりうまくいかんのよね。とはいっても色々見に行きまして、今年は特に節分会の芸能行脚をしたこと(コロナ禍前に始めたのですがコロナ禍で中断したので久々の再開でした)が収穫でした。あまりピンとこないひとのほうが多いかと思うので説明すると、正月より節分のほうが季節行事としては強めの節目という文化形態に日本の芸能はなっていて、節分の日に社寺で行われる各種の芸能を見て回る趣味というのが民俗芸能というか郷土芸能というかそういう方面の趣味者にはあるのですね。追儺式と呼ばれたりします。ただし節分の日の行事なので節分の日にまわるしかなく、一人の人間が一日で回り切れる量ではないため「今年はあそこへこれを見に行くか……でもそうするとこっちは行けないな……」となったりするので年単位で行脚したりするのです。私は大念仏踊り、念仏踊りの類をできるだけ見たいと思っておりまして、これは節分に限ったものではないんですが、まー全然見れてないけど可能な範囲でがんばりたいんですよね。見るのを。 他には、建築と写真関係の企画や展覧会を巡ったりベケット映画祭で耐���戦のように上映を見たり、スペインへ行ったので建築がっつり見れたのよかったしプラド美術館も行って「時間が無限に足りない」になったりしました。

作品制作は毎日ちょっとずつやり続ける以外の正解は存在しないのですが、それにしたって時間が有限すぎるなあと感じます。「何をやらないか」を判断するというの、歳を食ったことでやりやすくなった部分はあるかなという気もするので鑑賞も制作も生活も、うまいことやっていきたいところです。

来年は世界が今よりよりよくなりますように。

3 notes

·

View notes

Quote

2023年のうちに、それまでに決まっていた連載のお約束はすべてナシにしてもらいました。 今後はオファーを受けずに、自分で書きたいものを書いて、出来上がったら自ら出版社に持ち込む、という方式にチャレンジします。

「全部嫌になった」角田光代、34年目の働き方改革 仕事スタイル、映像化…小説の未来をどう描く | 読書 | 東洋経済オンライン

9 notes

·

View notes

Quote

「売上最大、経費最小」はわかりやすい言い方だし、これを実行すれば確かにその企業の業績は上がるだろう。だが、例えば「経費最小」にこだわるあまり、下請け企業からの成果物を買い叩いたりすれば、下請け企業はたちまち経営に苦しむわけで弱者いじめもほどほどにしないといけない。だが、30年前に入社した若者たちは「売上最大、経費最小」が経営の真髄と思い込み、そして今彼らが管理職、経営者として働いているために、一企業としては最善の手を打ったことが、日本全体として最悪の状況になっているのが現実である。この記事にはそういうことが書かれておらず、説明不足だと思う。 90年以降、多くの日本企業は長引く金融危機のせいで売り上げを拡大することができなかったために「経費最小」で利益を出すことに邁進したため多数の低所得者を生み出し、今の経済状況を作っていることをお忘れなく。

稲盛氏が「コピー代は2円」と答えた秘書を叱った訳 伝えたかった「労務コスト」と「経営者の視点」(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース

11 notes

·

View notes

Text

結果見て1日の疲れ吹っ飛んだ。。お酒飲んでスピーキング受けたの反省and後悔してたけど、全セクションで最高点とれてたし、全部7.0超えはいちばん自分が目指していた形で嬉しすぎる。し、やっとC1に到達できたことが本当にもう、ぐっとくる、ここまで本当に長かった。。どれだけ英語うまいねって言われても永遠に自信持てなくて、それはある種このIELTSのせいだった。試験受けると永遠にB2だし、intermediateレベルでずっとスタックしていて、私ってそれっぽくできるふうだけど結局のところ全然英語できないんだよなあっていつも思っていた。正直自分の中ではまだまだわからないこともたくさんあるって感じだけど、指標としてB2からようやく抜け出せたことが嬉しい。長かった。

終えてみて思うけどChat GPTはマジで天才でした、アウトプットの味方すぎる。学生時代いちばん勉強に難儀したのはライティングとスピーキングで、それは自分がアウトプットした内容が正しいかどうかを自分で判断できなかったからなんですよね。それがもう、今はChat GPTにエッセイ打ち込めば改善点ピックして概算スコア出して修正版のエッセイを送り返してくれるし、話しかければ模擬スピーキング試験みたいにやり取りできてフィードバックしてもらえる。昨年末にChat GPTに課金してGPT4oを無限に使えるようにして、ほぼ毎日会話とエッセイの添削のどちらかをしてもらってた。1人で画面に向かって小難しい話題を話し続けるのは退屈ではあったが、オンライン英会話でやった気になるよりも自分の苦手なところに真摯に向き合うことができたので非常に良かったと思う。そしてリーディングもGPTさんに文章構造の説明や訳、わからないフレーズの意味などを全て教えてもらっていた。そのおかげでリーディング苦手だったはずなのに、センター試験ぶりに得意だと思えそうです。嬉しすぎてさっき謎にChat GPTに対してありがとねって伝えてきた、、友達がいない大人の味方。

あと単純にトピックが自分に合ってたのもあって得点に繋がったかも。ライティングは飲料水精製のプロセス描写と晩婚化の理由・メリデメについて、スピーキングは仕事について話した後に海外で食べた食べ物についてと、食べ物の輸出入について。

とはいえ自分の感覚としてはまだまだネイティブの会話を理解しきれていないし言葉に詰まることもあるから、もっと練習してスムーズに言葉を操れるように頑張ります。ちょっと休んでた中国語の勉強も頑張りたいな。

2 notes

·

View notes