#ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち

Explore tagged Tumblr posts

Text

『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』感想

先日、ミュージカル好きの知人たちとサンシャイン劇場に『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』を見てきた。2023年春にソウルで初演された作品で、脚本と作詞はキム・ヨンミ、作曲はナムグン・ユジンである。

18世紀のロンドンで実際に起こったシェイクスピア贋作事件が下敷となっている。事件としては、ウィリアム・ヘンリー・アイアランドがシェイクスピアの筆跡を模倣し、インクや紙の色などを偽造し、父サミュエルに見せ、シェイクスピアの未発表作品所有者として一躍名を馳せるものの、贋作であると訴えられ…という流れ��ある。贋作の戯曲が上演されるなど、かなりの規模の人を巻き込んだ事件だったであろうことが、専門家ではない私でも推しはかれる。しかし、本作『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』は、父サミュエル、息子ヘンリー、ヘンリーに未発表作品を手渡したらしい謎の紳士H(であるが実のところはヘンリーやサミュエルのイマジナリー・フレンドであるシェイクスピア)のみが主な登場人物と、非常にコンパクトに作っている。

シェイクスピア研究者からの感想はsaebouさんのブログ記事で読むことができるので、私はミュージカル研究者としての感想を書いていきたい。

率直に書くと、楽しめた部分もあるが、色々とバランスが悪く、見ていて疲弊してしまった。

まず、ヘンリーの所業を裁判長(H演じる岡幸次郎が兼ねている)と父サミュエル「無実」へ持っていこうとする終盤の場面で、歌によるマニピュレートが行われるなど、楽曲を劇的に機能させようとする意識が窺えたのはよかった。

ただし脚本も演出も問題が多い。書くべき情報を書かないかと思えば、「わかったから」と言いたくなるような押し付けがましさがあったり、置いていかれる瞬間が多々あった。また、脚本の抱える以上の問題が演出で和らげられていないと感じた。

まず本作では、想像に耽って物語を紡ぐことに喜びを見出すヘンリー自身の性質がシェイクスピアの筆跡模写へと至らせ、さらには父に軽んじられて話を聞いてもらえない寂しさの解消が贋作制作へと駆り立てるという筋立てとなっているのだが、物語を紡げることと筆跡を模写できることは全く別の能力であるはずなのに、一緒くたにされていて違和感が残る。

人間関係の構築に問題を抱え、肝心な場面で自己主張できない主人公がついた些細な嘘が、思いもよらぬ方向へ膨らんで問題を引き起こすという構図は『ディア・エヴァン・ハンセン』を彷彿とさせる。『ディア・エヴァン・ハンセン』ではWordの文章が事態のきっかけなので筆跡の問題はなかったし、ITに強い友人ジャレッドがメールの偽造に協力していたりと、嘘を糊塗する技術が主人公から分散されているのが話の説得力と結びついていたのだな、と『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』を見ることで改めて感心した。

こういった18世紀ロンドン版『ディア・エヴァン・ハンセン』で突き進むかと思えば、父子��葛藤の物語は「真実か虚偽かは問題ではなく、真実と信じたいことが真実になる」というシニカルな人生訓を語るモードで囲われていて、正直蛇足に思われた。三人芝居で「特定人物の物語」の物語と「外側からの叙述」の位相を頻繁に行ったり来たりするのは『リーマン・トリロジー』を想起させるのだが、『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』では位相の移動があまりクリアーでない。それが特に顕著だったのは結末である。裁判においてヘンリーは結局「贋作である」と自分の意志で告白し、自立を果たすというドラマが描かれた後、短い後日譚が語られ、さらに三人の俳優がラップトップやタブレットを片手に「フェイクでも信じれば真実になる」と語る場面で本作は締めくくられる。いつまでも終わりが来ない、と思ったのが正直のところである。

とはいえ脚本が多少ダラダラしていても、演出である程度締めることもできたはずである。枠構造であることを最後にもう一回強調するとしたら、「アイアランド父子の位相とは違いますよ」というサインを照明なり衣装なり舞台装置なり演技なりで出すこともできたはずだが、私が見たプロダクションはそのような演出になっておらず、残念だった。

そもそも、光量が強すぎて舞台上だけでなく前方の客席まで結構照らされて眩しかったり、岡幸次郎に駒田一と帝国劇場の常連俳優の声の迫力を考慮しない音量で耳が痛くなったりと、観客が集中して鑑賞できる環境を整えきれていない気がした。パルテノン多摩や兵庫県立芸術文化センターでは問題なかったのかもしれないので断言はできないが。

0 notes

Text

We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep.

私たちは海の中にある島のようなものだ。水面では分かれているが、深いところでは繋がっている。

William James ウィリアム・ジェームズ

56 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)1月15日(水曜日)弐

通巻第8600号

「大火災に対応無能だった加州知事とLA市長は辞任せよ」(トランプ)

ウクライナのミサイルで破壊された現場より悲惨

*************************

2025年1月10日、トランプ次期大統領は自らのSNS「トゥルース・ソーシャル」で「ロスの火災は急速に広がり、鎮火はゼロ。これほどの失敗を見たことがない! ギャビン・ニューサム州知事とカレン・バスLA市長は全くの無能だ。LAは全滅だ。米国で最も素晴らしく美しい場所の一つが焼け落ち、灰になった。ニューサムは辞めるべきだ」と非難した。

州知事とLA市長はコンビを組んで現場を視察しているが、現場はテレビ向けパフォーマンスにうんざりしている。のっぽの白人とちびの黒人女性の不釣り合いな風景は災害救助という印象の演出が出来ないようだ。

カレン・バスLA市長は、山火事に強風が加わると、カリフォルニアの乾燥した丘陵地帯危険に陥るという警告を受けていた。しかしこの老婆は聞く耳を持たず、アフリカのガーナへ「視察旅行」に出かけた。災禍対策をそっちのけでの物見遊山には市民から抗議の声があがった。

「視察先のガーナには消防の専門家がいるのか?」と。バス市長がガーナに行った理由は「アイデンティティー・ショービニズム」だとする批判もあった。

急遽、帰国した彼女を待ち構えていた記者団は「ロサンゼルス消防署の予算から1,760万ドル以上を削減した理由」を問いただした。回答がなかった。

彼女が掲げたDEIに共鳴した住民達が、ものごとを深く考えないで投票したが、彼女の人事や予算を見れば、いかに公共の安全、火災、水問題が、彼女の市政の優先事項ではないことが分かる。

市長権限で、バスが任命したDEIの「安全担当副市長」=ブ��イアン・ウィリアムズは現在、ロサンゼルス市役所に爆破予告の電話をかけた疑いで停職処分を受けている。つまり活動家を副市長に任命したのだ。

広大な水道事業体の DEI および「初のラテン系」の局長は給与を2 倍の年間 75 万ドルに引き上げ、採用した。

ロサンゼルス水道電力局(LADWP)のCEO兼主任エンジニアであり、同局を率いる女性は初のラテン系。そのジャニス・キニョネスCEOが何をしたかと言えば、消火用のため池の水がすぐに無くなり、貯水池の管理を放置し、予防策を重視しなかった。このため山火事の蔓延となった。

もともとウィリアム・マルホランドが河川や貯水池を活用して、水需要を満たし、人口1,800万人の巨大都市ロサンゼルスを創り上げたのだが、先人たちの努力を、これら赤い州知事、市長、水道、消防責任者らが破損した。

▼それにしても、よくぞこれほどの無能を人事のトップに据えたものである

消防署長のクリステン・クロウリーは「消火栓が乾いているのは市長のせいだと」非難している。消火栓が動かない状態は彼女の関心事ではなく、つねに口を開けば、「多様性、公平性、包摂性」と「LGBTQコミュニティ」についてのみ多弁だった。

機能的な消化部隊、装備の充実と防災への取り組みに関しては語らなかった。

カリフォルニア州議会の議長ロバート・リバスは、ギャビン・ニューサム知事とともに、カリフォルニア州の「トランプ対策」のため、特別会議を招集した。

ニューサム知事は環境、森林保護に極左的劇薬で対応し、結局、環境を破壊した。

森林火災が多発し、水が不足し、木材産業を復活させて森林の伐採と清掃を行うための予算はつけなかった。新たな放牧をほとんど許可せず、低木林を伐採するために作業員を派遣することもなかった。(知事は消防予算を二倍にしたし、森林対策予算は10倍にしたと反論した)

カリフォルニア州の公職者がすべて左派である事実は絶望の近未来しかない。州議会の両院では民主52 議席に対して共和党はわずか 17 パーセントだ。

カリフォルニア州の司法当局も極左がほぼ独占し、ロサンゼルス市議会に共和党議員はゼロ!

農地への灌漑工事、ロサンゼルス郡の貯水池の完成をいそがず、サクラメント川の支流から貴重な雪解け水を海に流してデルタ地帯のワカサギを助けるという政策に傾斜した。

人の命よりワカサギや蛸が大事だからだ。

干ばつを防ぐにはダム、貯水湖、ため池の建設だろう。

ところが、ニューサム知事は、三つのダム建設、貯水池建設予算が成立したにも拘わらず貯水池を建設しなかった。ニューサム知事は、むしろ貯水池を爆破し、流れ出した泥洪水は、周囲の河川沿いの生態系を壊滅させた。

DEIと過剰な自然保護という過激思想が大惨事をもたらした。

▼DRILL BABY DRILL

トランプ大統領は「エネルギー優位」の大統領令を計画している。

次期大統領は、石油の増産と排気ガス規制の撤廃を目指し、化石燃料産業を支援する準備を整えている。次期政権は米国の石油、天然ガス、電力政策を監督する国家エネルギー委員会を設置する予定である。

「石油、天然ガス、電力政策を監督する国家エネルギー委員会」設立により化石燃料の発掘プロジェクトの促進をはかり、一方でEV推進政策の基本方針を撤回する。

就任後、トランプ大統領はバイデン前政権が残していった「沖合および連邦所有地での掘削制限」の解除を決める手はずである。これはレイムダックのバイデンが火事場泥棒のように残置した愚策である。

13 notes

·

View notes

Text

Ohhh dear lordie. This song, this song. The final chorus was pretty difficult to translate because of the simultaneous lines. I divided them into each character (Liam, Sherlock, All) for better ease of understanding, but if you plan on singing to the song while looking at lyrics, this arrangement isn't very optimal! I will rearrange them again when I have more time.

What a freaking powerful way to close Act I. The references to previous songs, how powerful William and Sherlock's voices are, and most especially what the actors do on stage! The way the song ends! You won't know unless you've seen it, and I'll refrain from mentioning it for spoilers. But I just love love love love love this song.

Also!! I'll be taking on a little break. I've been finding less and less time to translate rhghrg Hopefully things calm down and I will be back to translating again soon!!

Oh, light, shine upon this darkness

闇に光を | Yami ni hikari wo Characters: all

犯罪卿は 闇の王 貴族の命 消し去り 我ら市民の 職を奪い 命を 脅かしてゆく:おどか

犯罪卿が 殺せば 無数の 生活の灯(ひ)が消える 犯罪卿は 労働者の 命も 根絶やしにしてく

富める者は 命絶たれ:とめる rich たたれcut off 貧しき者は 息絶えてゆく ロンドンの街の 灯が消える 闇と絶望に 飲み込まれる

大英帝国の 日が落ちる 栄華の国は 闇のなかへ…

Ahー

分かってる リアム 分かってる… これもお前の スコアのままに お前の破滅へ輪舞曲(ろんど) 奏でてるだけ けれどこの旋律の最後に 俺は 俺だけの音 かき鳴らしてやる

この世界を 闇で包め 闇深ければ 光はまばゆくなる 堕ちよ我が身よ 悪魔に成り果てよ:おちる なりはてるreduce to 全ての罪を この身に負いて

狂える悪魔は:くるえる 心潰れ果て 息絶える時を ただ願う…

リアム俺には 全てが分かる お前の苦しみ悲しみ だからリアム…

我は行く この道の果てへ:ゆく

心惑う:まどう このさだめを避ける のぞみを抱いて:いだいて ウィリアム 俺はこの道を ウィリアムさんに未来を ああ この道を 心狂おしき 深き闇 #got chills

重荷を抱えて 生きる友よ:おもに heavy burden 深い霧を払って 街は荒れ 心引き裂かれ:さかれ cut open 闇に沈むか 望みは 消え果てるのか

世界は今 昏き闇のなか

[ALL] この闇に 光よ射せ ひと筋でも 消えぬ光を この闇に 光よ射せ 希望の調べ 消えぬ光を

[William] さあ進め 裁きへの道 ああシャーロック どうかこの命を…

[Sherlock] さだめの道は 俺が変える お前のもとに 俺はお前を…

消えぬ罪と共に この思いを抱いて

闇の果て 最後の時へ 最後の時へ

(リプライズ) この闇に 光よ射せ ひと筋でも 消えぬ光を この闇に 光よ射せ 希望の調べ 消えぬ光を

闇の果て 最後の時へ 最後の時へ

Romaji Hanzaikyou wa yami no ou Kizoku no inochi keshisari Warera shimin no shoku wo ubai Inochi wo odokashite yuku

Hanzaikyou ga koroseba Musuu no seikatsu no hi ga kieru Hanzaikyou wa roudousha no Inochi mo konzetsu yashi ni shiteku

Tomeru mono wa inochi tatare Mazushiki mono wa iki taete yuku London no machi no hi ga kieru Yami to zetsubou ni nomi komareru

Daiei teikoku no hi ga ochiru Eika no kuni wa yami no naka e

Ah

Wakatteru Liam wakatteru Kore mo omae no sukoa no mama ni Omae no hametsu e rondo kanadeteru dake Keredo kono senritsu no saigo ni wa ore wa Ore dake no oto kaki narashite yaru

Kono sekai wo yami de tsutsume Yami fukakereba hikari wa mabayuku naru Ochiyo wa ga mi yo akuma ni nari hate yo Subete no tsumi wo kono mi ni oite

Kurueru akuma wa Kokoro tsubure hate Iki taeru toki wo Tada negau

Liam ore ni wa Subete ga wakaru Omae no kurushimi kanashimi Dakara Liam….

Ware wa yuku kono michi no hate e

Kokoro madou Kono sadame wo sakeru nozomi wo idaite William ore wa kono michi wo William-san ni mirai wo Aa kono michi wo Kokoro kuruoshiki fukaki yami

Omoni wo oete ikiru tomo yo Fukai kiri wo haratte Machi wa are kokoro hiki sakare Yami ni shizumu ka Nozomi wa kie hateru no ka

Sekai wa ima ukuraki no naka

[ALL] Kono yami ni hikari yo sase Hitosuji demo kienu hikari wo Kono yami ni hikari yo sase Kibou no shirabe kienu hikari wo

[William] Saa susume Sabaki e no michi Ah Sherlock Dou ka kono inochi wo…

[Sherlock] Sadame no michi wa Ore ga kaeru Omae no moto ni Ore wa omae wo…

Kienu tsumi to tomo ni Kono omoi wo daite

Yami no hate saigo no toki e Saigo no toki e

(reprise) Kono yami ni hikari yo sase Hitosuji demo kienu hikari wo Kono yami ni hikari yo sase Kibou no shirabe kienu hikari wo

Yami no hate saigo no toki e Saigo no toki e

English The Lord of Crime, the king of darkness He kills the nobility and he steals our jobs He threatens the lives of all

If the Lord of Crime is kills a noble many more will their means to live The Lord of Crime seeks to eradicate even us lowly folk

The rich are are murdered The poor are left to waste The light of London is fading drowned by darkness and despair

The sun has fallen in the Great British Empire Such heroic splendor has fallen into darkness

Ah

I know, Liam. I know Even this is part of your musical score The rondo towards your doom But at the end of this melody is only tune, and I’ll play it loudly

Envelope this world in darkness The darker it is, the more is light dazzling Let my body rot, let this demon be reduced to nothing Let me take upon all sin

Let this mad devil’s heart be crushed to pieces I simply wish that when I draw my last breath…

Liam, I understand everything Your pain, your suffering, your loneliness That’s why, Liam…

I will go. To the end of this path

My heart wavers I cling on to my wish, that the end would not come William, I’ll keep going on this path Oh, please, let William-san see the future Oh, on this path This deep darkness that could drive one mad

My dear friend, live with this burden you carry Blow this deep mist away The town is in chaos, my heart is torn open Will you descend into darkness? Will all our wishes be for naught?

The world is steeped in darkness

[ALL] Oh, light, shine upon this darkness Please, even a sliver of light that won’t disappear Oh, light, shine upon this darkness A ray of hope, one that won’t disappear

[William] Hence, I go forth towards my judgment Oh, Sherlock Please, take this soul along with this sin that won’t go away

[Sherlock] I will change the end of this road I will come to you And I will hold these feelings close to my heart

The end of darkness, the end has come The end has come

(reprise) Oh, light, shine upon this darkness Please, even a sliver of light that won’t disappear Oh, light, shine upon this darkness A ray of hope, one that won’t disappear

The end of darkness, the end has come The end has come

23 notes

·

View notes

Text

(【特集】『ブレードランナー』伝説の名ゼリフ『雨の中の涙』を徹底解説【はじめてのブレードランナー2】 | THE RIVERから)

この記事には、映画『ブレードランナー』第一作のネタバレが含まれています。 雨の中の涙 「おまえたち人間には信じられないようなものを私は見てきた。オリオン座の近くで燃える宇宙戦艦。タンホイザー・ゲートの近くで暗闇に瞬くCビーム、そんな思い出も時間と共にやがて消える。雨の中の涙のように。死ぬ時が来た。」 (原文:I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.)

通称「Tears in rain monologue」(雨の中の涙モノローグ)、または「Cビームスピーチ」として知られるこの台詞は、SF映画だけでなく映画史全体においても屈指の感動的なスクリプトとして知られています。 筆者の個人的見解では、『ブレードランナー』を後世に残る偉大な作品たらしめる要素の中でも、この台詞を含めたロイの最後の場面は最も重要だったといって過言ではありません。 冷酷な殺人マシーンのようだったロイが、短い人生の最後に愛おしむように鳩を抱きしめ、動かなくなっていく体を雨の中震わせながら絞り出す稀代の詩人のようなセンテンス。全ての観客を予期しなかった感動の渦に巻き込んだこの名台詞は、一般的にロイ・バティーを演じたルトガー・ハウアーのアドリブであったとして知られています。しかし私見ながら、これは正確な情報とは言えないと考えます。

オリジナル脚本にアドリブを加えて生まれた名台詞 ハンプトン・ファンチャーが製作上の意見の相違から降りた後、二人目の脚本家として招集されたディヴィッド・ピープルズ。彼がこのシーンの為に書き下ろしたオリジナル脚本では、該当の台詞はこうなっていました。 「私は冒険を知っている。お前達人間が決して目にすることはない場所を見てきた。オフワールドへ行って戻ってきたんだ…フロンティアだぞ!プルーティション・キャンプへの信号機の��甲板に立って、汗で沁みる目で、オリオン座の近くの星間戦争を見たんだ。髪に風を感じていた。テストボートに乗って黒い銀河から去りながら、攻撃艦隊がマッチのように燃えて消えていくのを見た。そう、見た、感じたんだ!」 (原文:I have known adventures, seen places you people will never see, I’ve been Offworld and back…frontiers! I’ve stood on the back deck of a blinker bound for the Plutition Camps with sweat in my eyes watching the stars fight on the shoulder of Orion. I’ve felt wind in my hair, riding test boats off the black galaxies and seen an attack fleet burn like a match and disappear. I’ve seen it…felt it!) 1ページの半分ほどもあったこの長台詞を読んだルトガー・ハウアーが、死を前にしたレプリカントの言葉としては長すぎると、台詞がもたらすイメージをそのままに要約し、そして”All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.”という言葉を付け加えて完成したのが、「雨の中の涙」モノローグです。 お気づきの方も多いと思いますが、ピープルズのオリジナル脚本には「タンホイザーゲート」、そして「Cビーム」という単語は登場しません。その代わりに、「オフワールド」や「プルーティションキャンプ」といった造語が登場しています。 ポール・M・サモン著『メイキング・オブ・ブレードランナー』(ソニーマガジンズ、1997)によると、ルトガー・ハウアー本人がインタビューで、 「私のことやあのセリフのことはよく取り上げられるが、肝心の脚本家が無視されているのはよくない。バティの独白を書いたディヴィット・ピープルズの仕事は本当に素晴らしい。私は彼が掘り下げたあのイメージがとても好きだった」とピープルズを賞賛しています。 「銀河っぽくカッコいい造語の固有名詞」を使うこと、信号灯のようなものが暗黒の宇宙で輝いていること、オリオン座の近くで宇宙船が燃えていること、これらのイメージを作り上げたピープルズを抜きに、この台詞は誕生しなかったというわけです。 このロイ・バティーの最後の言葉は、映画中盤のチュウの眼球工房でロイが口にするアメリカの詩人ウィリアム・ブレイクの詩のアレンジ「燃える様に天使は落ちた。轟くような雷鳴が岸をころがり、怪獣の火と共に消えた」や、「チュウ、お前が造った目で私が見たものを、お前にも見せてやりたかった」という台詞と対になっています(これらの台詞もピープルズによるものです)。 チュウを殺すこの場面では、戦闘用レプリカントであるロイはさぞかし凄惨な情景ばかり見せつけられて、自らの造物主に恨みを抱いているんだろうなという印象を受けるのですが、『雨の中の涙』モノローグによって、醜いものばかりでなく美しいものもたくさん見たからこそ、彼はもっと生きていたかったのかもしれないと受け取ること��できるわけです。 というわけで個人的に『雨の中の涙』モノローグは、ピープルズが造った土台に、ルトガーが素晴らしいアドリブを加えた二人の共作であるとするのが一番しっくり来ます。 ちなみに「タンホイザー・ゲート」や「Cビーム」とは何か?という質問をよく受けるのですが、前述したように造語ですので正式な意味はありません。 それでも無理やり適当に解説すると「タンホイザー」とはそもそもリヒャルト・ワーグナーのオペラ『タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦』に登場する主人公の名前です。ゲートってからには、ワープの発着点のようなものが想像できます。ドイツ系のタンホイザーという人が開発したんでしょう、きっと。 「Cビーム」の方は何でしょう、宇宙戦艦がマッチのように燃えていることから『ブレードランナー』世界における兵器ではないかと推測できます。「Charged particle-beam 」(荷電粒子ビーム)という言葉はあるので、これの略ってことでいかがでしょうか。(あくまでも個人的推察です。)

- - - - - - - - - - - - - - - -

この文を書いたライターさん、上手。 「> 『雨の中の涙』モノローグによって、醜いものばかりでなく美しいものもたくさん見たからこそ、彼はもっと生きていたかったのかもしれないと受け取ることができるわけです」

28 notes

·

View notes

Quote

ウィリアム・ジェームズは心理学の講座を開いた最初の教育者でした。 ある晴れた日の午後、アメリカ心理学会は彼に、心理学の最初の 50 年間が人類に何を教えてきたかという講演をするよう、名誉ある招待状を送った。彼らは、彼が、セックスをしようとしているポルノスターよりも興奮しているだろうと予想していた。 古くからの友人ウィリアムがスピーチに現れ、一言こう言った。 「人は概して、自分が自分自身について考えている通りの人間になる」 その後、彼はマイクを落として立ち去った。 自己イメージが悪ければ、結果も悪くなります。肯定、ポジティブ心理学、自己改善は、自分自身について良い気分にさせてくれるので効果的です。その状態から、何でも達成できます。

人間心理を学んで、好きなことをしてお金を稼ごう

5 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】1600年5月12日(ユリウス暦):家康、大坂城でウィリアム・アダムスと会見(大阪市史編纂所「今日は何の日」)。

アダムスの手紙によると、アダムスたちが帰船を許され堺のリーフデ号に戻ってみると、船員のすべての持ち物が持ち去られていたといいます。この略奪は家康の知らないところで行われていたそうです。

そこで家康は盗難品の代償として現金で5万レアル銀貨を支給した。レアル銀貨は当時世界各地で普及していたスペインの銀通貨で(略)当時の史料をみると1レアル銀貨は8匁の価値に換算されていた。1匁を現代の金銭価値に換算すると、約2000円になるので、5万レアル銀貨は8億円に相当する(クレインス)。『ウィリアム・アダムス 家康に愛された男・三浦按針』2021より。

ここにみる「5万レアル銀貨」は、現在価値にしてどれくらいになるか、上記クレインス氏の換算式(1レアル=銀8匁、銀1匁=2000円)には疑問が残ります。当時、世界中で通用したスペイン銀貨は重さが約27gで「8枚分の銀貨(Real de a ocho)」と呼ばれ、8レアルの価値がありました。しらかわただひこ『コインの散歩道』によると、当時の1レアル銀貨は3.38グラム(品位835/1000)で、ほぼ日本の銀1匁(3.75グラム・品位800/1000)に相当します。また、当会では、「米の絶対価値不変の法則」を適用して、米1石=銀10匁(慶長年間)=27万円(現在)すなわち銀1匁=2万7000円=1レアルで換算します。これにより、5万レアル=銀5万匁=13億5千万円。クレインス氏は、銀8匁を1レアルとして、1レアル=16000円で換算しています。これは、1石=銀15匁とした場合の銀1匁の価値にあたり、当会の試算と(誤差の範囲で)ほぼ一致します。

いずれにしても、18人分の「盗難品」の対価としては多すぎるような気もします。アダムスの書簡にある「盗難品」は、没収された「積荷」も含んでいると考えればつじつまが合います。

(写真)沈没船「ウィダー」号から回収されたスペインドル銀貨(PHOTOGRAPH BY ZUMA PRESS INC ALAMY STOCK PHOTO)

スペインドルは、 ピース・オブ・エイト(Real de a ocho)とも呼ばれ、直径約38mm(1.5インチ)の銀貨で、8レアルに相当します。1497年の通貨改革後、スペインで鋳造され、含有量は25.563g=0.822oztのファインシルバーでした。標準および製粉特性が均一であるため、最初の国際通貨として広く使用されました(wikipedia)。

11 notes

·

View notes

Text

ミクの日!(´Y`)遅すぎ写真をお楽しみください……

ちなみに今さら重ねだけどブルーグリーンゲットしたよ! これで来年は合わせられるね(このアプリ、それまで持つのか……!?!?)

からの三色ハムスター🐹💚💜🧡 とってもゆめかわなカラー……

しきょたんリベンジ、ご一緒してくださった方々ありがとう(´Y`)えへへ みんなの思ういろんなそれっぽいコーデが見られて楽しかった~!

頭にプレゼントボックス乗せてるあじみ風くまみみおばちゃん、無意識でおちょくってるみたいで面白いww くまみみのあじみ、略してあじみみ……

勝手に着せちゃった子もいるけど許してね(´Y`)ー★

「微々あじみ」って書いてある野良に入ったらあじみみ終わってたー! ぼくはうっすらとあじみ(髪色とメガネ)で参加!

でもツノ付きミックスもとーーってもお茶目ダ・ヴィンチ! みんな違う系統なのもかわウィリアム・ターナー! よく見てミケランジェロ! もっとよーーく見ロレンツォ・ギベルティ! サイコーーン敏!

8 notes

·

View notes

Text

★2024年読書感想まとめ

2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。

◆◆小説◆◆

●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口��最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。

●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。

●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答した��もしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。

●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。

●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。

●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。

●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。

●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。

★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。

◆◆その他の本◆◆

●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。

●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾��」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。

●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。

●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。

●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景��ども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つき���周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。

◆◆マンガ◆◆

●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。

●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何��もありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。

●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。

●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。

●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボ��スめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。

◆◆補足◆◆

・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。

★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。

2 notes

·

View notes

Text

「戦場にかける橋」

子供の頃���何度か観た記憶がある。大人になっても何回か観たことがある。そんな映画をまたあらためて観た。

「戦場にかける橋」巨匠デヴィット・リーン(デビットじゃなかった)の大作である。調べてみると1957年制作なので

ハリウッド大作時代の1本かと思う。お金も時間もかけた大エンターテインメント作品で、大変面白く見応えもある。

お話の原作は小説。私は未読だが、ラストがまったく違うらしい。映画では橋は無残に大爆破。小説では爆破は失敗。

大爆破はラストの大きな見せ場になっていて、映画的には必要だったのだろうが、やや深読みするとデヴィット・リーン

の戦後の(もしくは戦争)世界に対する思いもあったのかもしれない。イギリス軍がプライドをかけてつくったばかりの

橋を、徹底的に壊すことで、まるで現代を否定しているようで、強いメッセージのようなものを感じなくもない。

それと、戦時下の捕虜収容所の設定なので、日本人がわかりやすい悪役であってもよかっただろうが、この時代の作品と

しては、人間らしくとても丁寧に描かれている。ちなみに、俳優陣も豪華でアレック・ギネス(オビ=ワン・ケノービ)

ウィリアム・ホールデン(ハリウッドスター)。晩年の早川雪洲もよい雰囲気である。

2 notes

·

View notes

Text

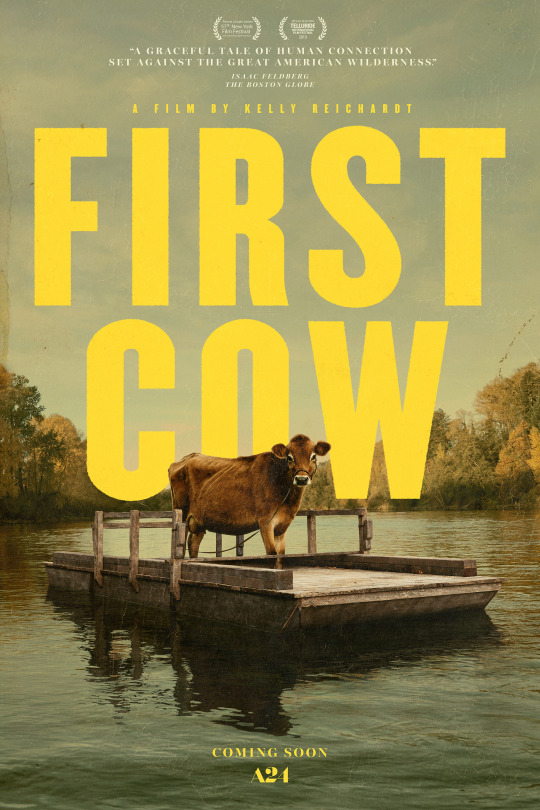

「ファースト・カウ」、観た。今年最初の映画館だった。 あまりうまくまとめられてないけど、ひとまず。ややネタバレだけど、あんまりネタバレ関係ない映画だと思う。

観終わった直後はそんなにかなあというか、自分が分かってないことがたくさんあるのかなと思っていたけど、いくつか感想や解説などを読んでみた感じ、そこまで深読みする感じでもなさそうで、観たまんまでいいのかなというところで落ち着いた。そうじゃない可能性もあるけど。

まず驚いたのは、アスペクト比が4:3。なぜ今更4:3だったんだろう…。昔の西部劇が4:3だったとかなのかな…? 4:3だと構図が必然的にかなり変わってくるので、全体的に新鮮な感じはあった。森の風景とかカヌーのカットなんかは横長の方が合うのに、なぜわざわざ…。風景よりも人物を(特に主役の二人を)大きく写したかったのだろうか。(冒頭、すごく横長なものが出てくるのに4:3でびっくりした)

そしてその映像はもちろん、音楽や環境音もすごくよかった。フクロウの鳴き声はKRZを思い出したなあ。映像は若干暗すぎて見えづらいなと思ったところもあったけど、これは意図的なものかな。ろうそくの明かりや、星明かりしかない暗闇の表現だったと思う。

後から調べたらこのファースト・カウの舞台の1820年はまだ西部開拓時代の前だったようで、舞台のオレゴン州もまだアメリカの州ではなく「オレゴン・カントリー」というアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、スペインが自分のものだと言い合っていた地域だったらしい。いわゆる西部劇とは舞台設定からして違っていたということなのかな。こういう歴史は全然知らなかった…。

ほとんど西部劇は観ていないのだけど、ジム・ジャームッシュが好きで、「デッドマン」はすごく好きな映画。で、このファースト・カウとはストーリーその他諸々が全然違うんだけど、冒頭にウィリアム・ブレイクの詩が引用されていて、なぜかずっとデッドマンを思い出していた。なので、途中で出てきたインディアンがデッドマンの「ノーバディ」役の人にすごく似てるなあと思ったけど、さすがに勘違いだろうと思っていたら、なんと本当にノーバディ役のゲイリー・ファーマーでかなりびっくり。ジム・ジャームッシュもこのファースト・カウを褒めていたようで、意外とつながりがあったのかも。

デッドマンとの話はここに出てた。

あらすじや映画の紹介では男の友情、みたいなことが結構書かれていたけど、なんとなく自分的にはそれは違うかもかなという気がした。もちろん二人の間に友情はあったと思うし、もしかしたらそれ以上の感情もあったのかなという雰囲気はあったけど、クッキーはとにかく美味しいパンやお菓子が作りたかっただけなのかも…という気がした。クッキーの過去はあまり詳しく語られることはないけど、ボストンでまあまあ有名なパン職人に師事してたというような話もあったし、なんというか職人ぽい感じがした。牛乳を盗むことには抵抗がありそうな感じだったけど、結局盗みをやるのはお金を儲けるより美味しいドーナッツを作りたかっただけなのかなあ、とか。ぜんぜん違う映画だけど、宮崎駿の「風立ちぬ」の主人公に少し似ているかもと思った。

対してルーは中国でも嫌われ者だった(?)みたいな話があったり「ここではまだ歴史が始まってなくて、自分たちのほうが歴史より先に着いた」というようなセリフもあったりで、とにかくなにかしらでアメリカンドリームをやるぞ!という野心に満ちていた気がした。クッキーのドーナッツを売ろうというのもルーが言い出してるし、「すぐに飽きられるから今が稼ぎ時だ」というようなセリフにも現れていた気がする。結局二人は根本では違う人間だったのかなあという気もする。それが悪いということでは全然ないと思うけど。「アメリカに生まれたアメリカ人とアメリカ以外から来た移民」というのもあるのかな。

いわゆる西部劇にありそうなヒーロー性とかかっこよさ、マッチョな男性性みたいなのがとことん排除されている感じが今っぽいのかなと思った。この辺は去年見たバービーのケンにもつながるかもしれない。そういえばこの映画はほとんど女性が出てこなかったな…。男らしさ、女らしさってなんなんだろう。

ラストはシンプルでよかったなと思うと同時に、冒頭のあのシーンは必要だったのだろうか…という気もした。でも、あのシーンで「オチが重要な映画じゃないよ」という宣言をしたかったのかな。

ちょっと静かで地味すぎる感じもあったけど、映像や音がよかったし、色々考えたし、デッドマンとのつながりもありそうで、いい映画だったな。でもやっぱり自分は古い人間なのでデッドマンの方が好き。

※追記 ちょっとリスホチキスも思い出した。リスホチキスも書いておこうと思って書いてないな…。

9 notes

·

View notes

Text

ハロー(´ー∀ー`)2024.10.25

【SAW X】を観に行きました。

映画「SAW」シリーズは1作目からずっと映画館へ足を運び追いかけてきたファンです。

(1〜8までDVDも購入済)

現実世界ではSAWが好きと公言すると

「えー?グロテスクなの好きなの?」

と引き気味に言われたり

「!?うわーあの映画好きって実際人殺したいとか思ってるんじゃないの?」

とか訴えていいレベルの発言された事もあるので、普段の生活では絶対に他人には公言しないと決めています←

趣味を語る事で不快になる世界って何だよって腹立たしくなるんですよね。

聞いたのお前だろ!ってなる←

で、そんな事はどうでもいいのですが。今回の新作を観るにあたり、もう一度1〜9を1週間ほどで見返して準備万端で挑みました。

1作目は2004年。20年も経ちましたが俳優さんは続投されております。感謝しかありません。

トビンベルさん、本当素敵なのよ。特に声が唯一無二だと私は思っているくらい好きなのです。

映画がスタートして30分くらい経った時に、突然気分が悪くなって(あ、これやばいやつだ)とトイレへ駆け込んで吐きました←

グロテスクとか映画の内容は全く関係がなく、突然謎の体調不良←

前日も当日朝もいつも通りの体調だったのに、何故吐気がきたのかはわからないまま。

帰ろうかともよぎりましたが、あんなに楽しみにしてたしお金勿体ない!!と気合いで座席に戻りました。

席を外した20分くらいで既に内容が分からなくなっていた←

そしてもう始まっていた惨いゲーム←

でもね、今回はそこまでハラハラドキドキ感はなかったんですよね。

時系列的には1と2の間の話で、アマンダも出てくるんだけどドラマ要素の方がやや強め。

シリーズ中1番退屈で、なんなら寝そうな…ジグソウのおじいちゃんが自分の腫瘍を治してもらう為にたどり着いた非認可の医療施設で治療を受けるんだけど結局は詐欺だったのね。

それでその詐欺グループに鉄槌を下す為にゲームをする話なんだけど、そこに至るまでも結構長いしゲーム自体も今までよりは迫力が下がってたと思うし詐欺グループのリーダーの女の人がそこまで罰が下ってない感じがしてモヤモヤして終わったんだよね。

何か違和感があったんだけど、多分それはゲームしてるすぐそばの部屋にジョンとアマンダが居て、ゲームの合間にやって来ては喋って…みたいなシーンが多々あって緊迫感が肝のゲームに水を差された感が否めなかったのですよね。

私としては目玉を吸引する装置に繋がれたやつが1番ワクワクしたんだけど(ワクワクすな)それはまさかのジグソウの妄想ゲームだったみたいな←

ガックシしちゃったよね。

あとはエンドロール後にホフマンも出てきて続編ありそうな雰囲気はありましたが、正当なシリーズとして続くのなら1作目の生存者ゴードン先生がジグソウの後継者になってるし(ファイナルで明かされた)、ホフマン刑事も早い段階で弟子になってたけど結局ジグソウとは方針が異なるただの人殺しで追われてはいるけど生存したままその後は行方知れずだもんね。

ゴードンvsホフマンになっていくのか?ようわからん映画になりそうですよね😂

スパイラルソウオールリセットは別物って感じだったけど、ストーリー繋げるとしたらスパイラルの犯人ウィリアムはジグソウの意志を継ぐ者なのかどうか?

(ジグソウと接点ないもんね

そして8作目のジグソウソウレガシーの犯人ローガンはおそらく1番始めの弟子なのか?初期の弟子なのは間違いないですよね。時系列が難しいのですが、ローガンも生存してるしジョンの意志を継ぐ最も近い存在な感じです。

となるとローガン&ゴードンvsホフマンになるのか🧐

ホフマンが逮捕されたとして、そ��後もゲームは続いていく訳だから世間的なジグソウのイメージとかその辺も予想しづらい。

(ホフマンの生き残れないゲームの全てもジグソウの仕業ってなるしただの連続殺人鬼だもんな

でも正直これで終わりでもいいかなとは思います。これだけシリーズが続いただけでも本当にすごいと思います。

あとは…5でホフマンが抱っこしてた女の子(3のジェフの娘)が成長してジグソウの後継者になる可能性もあるな、とかね。(アマンダに自分を助ける人を信用するなと言われていたし➡︎女の子の母親を殺したのはアマンダだしジェフも死んでるから天涯孤独な部分を考えると心が痛いよね

どんな続編だろうとファンはついていきます←

そして最近みた邦画・洋画の感想🔻

「陰陽師0」

友情と切ない恋愛物語でした。映像がすごくて美しい情景がたくさんありました。それ以外は特に感想がありません←

「キャドー湖の失踪」

シャマラン製作の映画。これは情報調べてなくて存在自体知りませんでした。

ジョシュハートネットが好きだし新作の「TRAP」が面白そうで観たいな…とは思っておりましたが、一つ前の作品「ザ・ウォッチャーズ」も観たい観たいと思いながら忘れ去っておりました←

主人公が2人いて、男の人の方は途中で「あれ…?メイズランナーの人だよね…大人になってるー」とか思ったよね←

キャドー湖の森で干ばつの時だけ過去と未来が繋がる場所があって、そこで繰り広げられるタイムリープスリラーというジャンルらしい←

湿地帯をずっと船で移動して生活するのは、最近みた「ザリガニの鳴くところ」にとても似てましたね。同じ場所では?ってなった。

時系列がかなり難しくて、2人の主人公がそれぞれの視点で同時進行しているんだけどこの2人の関係性は…?って考えながら見てて終盤で「え????待って…どゆこと?」って途中で一時停止して簡単に相関図を描いたんだよね←

私の頭の中では大混乱が繰り広げられていましたよぉー🤣

久々に自分の考察とあまりにもズレてて大パニックになりました←

そういう意味では観入ってしまいましたよね。結末は少し悲しかったですが、報われた部分もあってよかったな…ともなりました。

最後に。

今日はハロウィンジャンボの抽選日だぁぁぁぁ当たってるかなぁーーーーってワクワクしながらアプリ開いたら、宝くじ購入してなかった事が判明して膝から崩れ落ちたんだよね←

そんな事ある?ってなりました

まじで自分のポンコツさに震えました🫨

発売日に買った気でいたのですよね。

全く記憶がなくて、おそらく旅行の事で頭がいっぱいだったかもしくは認知症の始まりかもしれません。

人生で1番怖い瞬間でした←

3 notes

·

View notes

Text

For oft, when on my couch I lie In vacant or in pensive mood, They flash upon that inward eye Which is the bliss of solitude; And then my heart with pleasure fills And dances with the daffodils.

心うつろに、或いは物思いに沈みて、 われ長椅子に横たわるとき、 独り居(ひとりい)の喜びなる胸の内に、 水仙の花、しばしば、ひらめく。 わが心は喜びに満ちあふれ、 水仙とともに踊る。

William Wordsworth ウィリアム・ワーズワス

52 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)1月23日(木曜日)

通巻第8613号 <前日発行>

「ダボス会議」のホットイッシューは「ビットコイン戦略準備金」

米国が始めればG20は追随するだろうと関係者

*************************

開催中の「ダボス会議」(世界経済フォーラム)で最も関心を集めているのは「ビットコイン戦略準備金」の動きである。

コインベースCEOのブライアン・アームストロングは「ダボスの2025年世界経済フォーラムに出席する財務大臣らが、戦略的ビットコイン準備金の設立に高い関心を示している」とした。

アームストロングは続けて発言した。

「暗号通貨にとって新しい時代の幕開けです。会場全体に活気が感じられました。過去四年間、私たちは(バイデン)政権から攻撃されていると感じていました。前政権は、透明性とルールの欠如を武器にして暗号通貨を押しつぶそうとしました」

「われわれは米国政府機関に協力を指示し、可決された規則を明確にする。そうすれば、米国に資本が流入し、自己管理型ウォレットに関する権利章典を再定義することになる。エリザベス・ウォーレン(極左の上院議員)のような人たちにそそのかされた規制当局が銀行に圧力をかけ、暗号通貨に大きな懸念があるとした。しかしトランプ一家が暗号通貨に関与していること、トランプファミリーがミームコイン(「$トランプ」)を発行した。暗号通貨の商品はたくさんあり、将来的には証券もできるでしょう。これらのミームコインは誰もが世に出すべきもの

です。私たちは特定の資産を推奨しているわけではありません。基準を見て、市場に決めてもらいます」。

将来の暗号通貨、関連の金融商品ならびに「暗号通貨投資信託」(ETF)など、いまは多くのテクノロジーは玩��レベルかも知れませんが、初期のインターネットを考えてみてください。人々はアニメの GIF や猫の絵などを投稿していました。いまやはるかに重要なものになりました。ビットコインは数百万ドルの価格帯に達すると思います」

そして、米国で戦略ビットコイン準備金に関する明確な法律が制定されれば、G20の国々も追随するでしょう、と予想した。

就任から一夜明けて、トランプは大統領命令の続きを発令し、暗号通貨「シルクロード」創設者で、不当に終身刑をかせられたロス・ウルブリヒトに恩赦をあたえる、とした。

トランプ大統領はTruth Socialの声明で次のように述べた。

「ロス・ウィリアム・ウルブリヒトの母親に電話し、彼女と私を強く支持してくれたリバタリアン運動に敬意を表して、彼女の息子ロスの完全かつ無条件の恩赦に署名できたことを嬉しく思っていることを伝えた。彼を有罪にしようとしたクズは、私に対して現代政府が武器化することに関与したのと同じ狂人の一部だった。彼は2回の終身刑と40年の懲役刑を言い渡されすでに11年も投獄されていた。馬鹿げている!」

動きが加速されている。

6 notes

·

View notes

Text

特定の民族を標的とした生物兵器は実在し、1930年代から知られていた - 国連専門家 「民族特有の病原体を作るというこの任務は、1999年に当時のCIA長官ジョージ・テネットによって開始された」とロシアの軍事専門家で国連生物化学兵器委員会の元委員であるイゴール・ニクーリン氏はスプートニクに語った。「テネットは、この問題に関してはビル・ゲイツをも上回る、21世紀の最大の悪役であると言えるだろう。」 ニクーリン氏は、ウクライナにおける米軍の生物兵器研究についてロシアのNBC部隊が最近暴露したことを受けて発言した。 「アメリカ人がスラブ民族とゲノムに初めて興味を示したのは1990年代初頭、おそらくそれ以前だった」と彼は語った。 「1990年代初頭、私は科学アカデミー分子生物学研究所のジュニア研究員としてヒトゲノム計画に携わっていました」とニクーリンは回想する。「アメリカ人は、私たちの解読作業だけでなく、検証のためと称してすべての原資料も要求しました。その後、まだソ連だった時代に、数百、いや数千のサンプルが海外のアメリカやヨーロッパの研究所に送られました。」 特定の民族を標的とした生物兵器については、少なくとも1930年代から知られていたと専門家は述べた。 「非定型肺炎は、スラブ人をターゲットにしていると言えます。これは、1930年代に日本人が発見したチフスが主に白人ヨーロッパ人に影響を及ぼすのと同じです」とニクーリン氏は説明した。「デルタ・オミクロン株のコロナウイルスは、中国人、韓国人、ベトナム人といったアジア人に影響を及ぼす。エボラ出血熱はアフリカ人に影響を及ぼすもので、これまでに記録されたことのないハイテクの産物です。MERS(中東急性呼吸器症候群)はアラブ人をターゲットにしています。つまり、すべての国民および人種グループに対して、すでに特定のアプローチがあるのです。」 元エグゼクティブ・インテリジェンス・レビューのホワイトハウス特派員ウィリアム・ジョーンズ氏は、1990年代以降旧ソ連圏で行われた米軍の生物兵器活動は、第二次世界大戦中のナチスの活動と何ら変わらないと考えている。 「最も当惑させられるのは、特定の地域の住民にとって最も危険な、特定の集団を標的とした生物学的因子を選別するために、血液サンプルも米国の研究所に輸送されているというキリロフ将軍の発言だ」とジョーンズ氏はスプートニクに語った。 「これにより、米国の政策は、ラインハルト・ハイドリヒ将軍が『ユダヤ人問題』の『最終的解決』の計画を明らかにした1942年のヴァンゼー会議と同じ領域にまで達する、さらに不吉な雰囲気を帯びることになる。」

2 notes

·

View notes

Text

みんなが好きな「『百年の孤独』みたいな大河小説」ベスト10|秋永真琴

『楡家の人びと』北杜夫

『チボー家の人々』ロジェ・マルタン・デュ・ガール

『ブッデンブローク家の人びと』トーマス・マン

『大地』パール・バック

『千年の愉楽』中上健次

『べっぴんぢごく』岩井志麻子

『笛吹川』深沢七郎

『ルーツ』アレックス・ヘイリー

『アブサロム、アブサロム!』ウィリアム・フォークナー

『永遠の都』加賀乙彦

『警官の血』佐々木譲

『天冥の標』小川一水

『紀ノ川』有吉佐和子

- - - - - - - - - - - - - - - - 「響け!ユーフォニアム」も部活の年代記なのかも。

(順不同)

『ときめきトゥナイト』池野恋

『精霊たちの家』イザベル・アシェンデ

『嵐が丘』エミリー・ブロンテ

『炸裂志』エン・レンカ

『大聖堂』ケン・フォレット

『警察署長』スチュアート・ウッズ

『枯木灘』中上健次

『奇蹟』中上健次

『ワイルド・スワン』ユン・チアン

『邯鄲の島遥かなり』貫井徳郎

『平家物語』古川日出男/訳

『血脈』佐藤愛子

『源氏物語』紫式部

『奏で手のヌフレツン』酉島伝法

『俺の屍を越えてゆけ』桝田省治(ゲームデザイン)

『助左衛門四代記』有吉佐和子

『指輪物語』J・R・R・トールキン

『チグリスとユーフラテス』新井素子

『星へ行く船(他、コバルト文庫のシリーズ)』新井素子

『彼方なる歌に耳を澄ませよ』アリステア・マクラウド

『火星夜想曲』イアン・マクドナルド

『黎明の王 白昼の女王』イアン・マクドナルド

『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ

『ジョイ・ラック・クラブ』エィミ・タン

『ウォーリアーズ』エリン・ハンター

『異形の愛』キャサリン・ダン

『王朝四代記』ククリット・プラモート

『ベルリン三部作(1919・1933・1945)』クラウス・コルドン

『六道ヶ辻シリーズ』栗本薫

『鳥の歌いまは絶え』ケイト・ウィルヘルム

『地下鉄道』コルソン・ホワイトヘッド

『征途』佐藤大輔

『あすなろ坂』里中満智子

『ケインとアベル』ジェフリー・アーチャー

『ゲームの達人』シドニィ・シェルダン

『氷と炎の歌』ジョージ・R・R・マーティン

『エデンの東』ジョン・スタインベック

『グリークス』ジョン・バートン/ケネス・カヴァンダー(編)

『リーマン・トリロジー』ステファノ・マッシーニ

『雪の練習生』多和田葉子

『鯨』チョン・ミョングァン

『火の山-山猿記』津島佑子

『レオポルトシュタット』トム・ストッパード

『地の果て至上の時』中上健次

『岬』中上健次

『彼女はマリウポリからやってきた』ナターシャ・ヴォーディン

『九時半の玉突き』ハインリヒ・ベル

『土地』パク・キョンニ

『レ・ミゼラブル』ビクトル・ユゴー

『棺のない埋葬』 ファン・ファン

『楊家将演義』作者不明

『デューン砂の惑星』フランク・ハーバート

『ゴッドファーザー』フランシス・フォード・コッポラ監督

『北京から来た男』ヘニング・マンケル

『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』堀井雄二(ゲームデザイン)

『舟を編む』三浦しをん

『櫂』宮尾登美子

『孟夏の太陽』宮城谷昌光

『血族』山口瞳

『華麗なる一族』山崎豊子

『大奥』よしながふみ

『血脈 西武王国・堤兄弟の真実』レズリー・ダウナー

『シンセミア』阿部和重

『流離譚』安岡章太郎

『雲の都』加賀乙彦

『ロマンシングサ・ガ2』河津秋敏(ゲームデザイン)

『サガフロンティア2』河津秋敏(プロデューサー)

『颶風の王』河﨑秋子

『リア家の人々』橋本治

『アラビアの夜の種族』古川日出男

『聖家族』古川日出男

『白夜を旅する人々』三浦哲郎

『導きの星』小川一水

『地図と拳』小川哲

『機動戦士ガンダムAGE(小説版)』小太刀右京

『われ逝くもののごとく』森敦

『本格小説』水村美苗

『始まりの魔法使い』石之宮カント

『夜明け前』島崎藤村

『カムカム・エヴリバディ』藤本有紀(脚本)

『男樹』本宮ひろ志

17 notes

·

View notes