#とんでもスキル再現料理

Explore tagged Tumblr posts

Text

🌕

#とんでもスキル#とんでもスキル再現料理#tondemo_skill#tondemo skill#tondemo skill de isekai hourou meshi#campfire cooking in another world with my absurd skill#guhitjosa#fanart#digital art

51 notes

·

View notes

Photo

#とんでもスキルで異世界放浪メシ #コラボレーションレストラン #とんでもスキル再現料理 (Prince hotel and Resort. Sunshine City) https://www.instagram.com/p/CpFRckLJ4HY/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

PASH! March 2024 Persona 3 Reload part pictures and transcription.

DATA

HP : https://p3re.jp

X (旧Twitter) : @p_kouhou

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

STAFF : 制作=アトラス

対応機種 : Xbox Game Pass、Xbox Series X | S、Xbox One、Windows、PlayStation 5、PlayStation 4、Steam

※ Xbox Series XS、Xbox One、Windows、 SteamはDL版のみ

料金 : パッケージ通常版9,680円、パッケージ豪原版17,380円、ダウンロード通常版9,680円、ダウンロード特別版15,730円、ダウンロード豪単版12,408円(すべて税込価格)

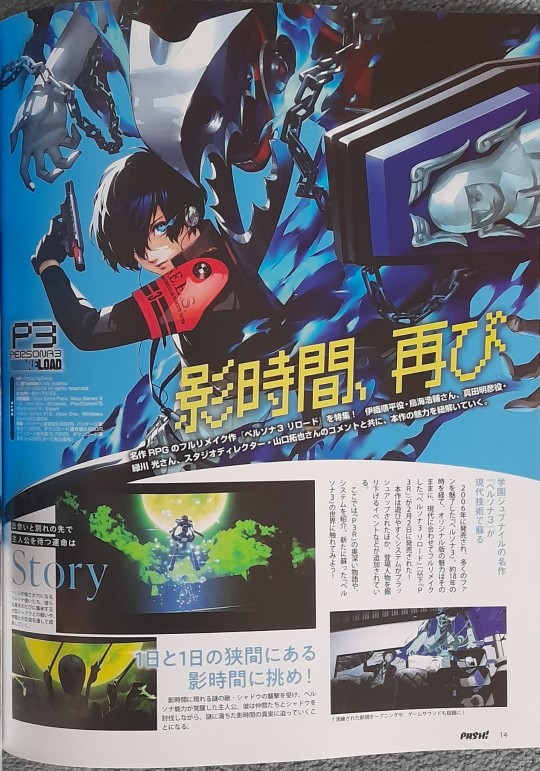

影時間、再び

名作RPGのフルリメイク作『ペルソナ3 リロード』を特集!伊織順平役・鳥海浩輔さん、真田明彦役・緑川 光さん、スタジオディレクター・山口拓也さんのコメントと共に、本作の魅力を紐解いていく。

学園ジュブナイルの名作『ペルソナ3』が現代技術で蘇る

2006年に発売され、多くのファンを魅了した『ペルソナ3』。約18年の時を経て、オリジナル版の魅力はそのままに、現代に合わせてフルリメイクした『ペルソナ3 リロード』(以下『P3R』)が2月2日に発売された!

本作は遊びやすくシステムがブラッシュアップされたほか、登場人物を掘り下げるイベントなどが追加されている。

ここでは『P3R』の奥深い物語や、システムを紹介。新たに蘇った『ペルソナ3』の世界に触れてみよう!

↑洗練された新規オープニングや、ゲームサウンドも話題に!

日と1日の狭間にある影時間に挑め!

影時間に現れる謎の敵・シャドウの襲撃を受け、ペルソナ能力が覚醒した主人公。彼は仲間たちとシャドウを討伐しながら、謎に満ちた影時間の真実に迫っていくことになる。

出会いと別れの先で主人公を待つ運命は

Story

→↓心の強さが力になるペルソナ使いたち。彼らは満月のたびに襲来する大型シャドウとの戦いや、仲間との交流を通して成長していく。

System

学園生活を通して自分の能力を磨こう

学生である主人公は、平日は学校に通っている。放味みや休日は、買い物や自分磨きなど、自由に行動することができる。

Point 1

イベントがいっぱいの学園生活

授業を受けたり、行事に参加したり、学内でのイベントがたくさん用意されている。登場人物たちと、楽しい思い出を作ろう!

↑←主人公には、学力、魅力、勇気の専用パラメータがある。授業を受けたり、試験でいい結果を出したりすると成長。特定のパラメータが高くないと、発生しないイベントもあるようだ。

Point2

コミュで絆を育てよう

主人公は仲間たちや一部の登場人物と、絆=コミュを築くことができる。交流してコミュランクを上げることで、登場人物を深掘りする魅力的な物語が展開。さらにランクが上がると、戦闘が有利になる要素も!

新規のリンクエピソードも登場

↑オリジナル版でコミュがなかった仲間キャラには、新規のリンクエピソードを追加。彼らの知らなかった一面が明らかになる。

And More

何をするのもあなた次第

←↑本作はカレンダー形式で、1日ごとに何をするか選択可能 (一部、行動できない日もあり)。部活をするもよし、アルバイトに励むのもよし。全ての行動が主人公の成長につながっていくので、毎日の行動を充実させていこう。

ペルソナ能力を活用しシャドウを倒そう!

影時間に登場するダンジョン・タルタロスに挑むことで、シャドウを討伐し、主人公たちのバトル能力を成長させることができる。

→シャドウには弱点がある。武器やスキルで弱点をつき、戦いを有利にしよう。

シャドウの弱点をつけ

Battle

強力なテウルギア

↑必殺技・テウルギアが追加され、バトル演出がより華やかに!

しゅ じん こう

主人公

CV : 石田 彰

月光館学園高等部に2年から編入してきた転校生。昔学園がある港区に住んでいて、約10年ぶりに戻ってきた。複数のペルソナを召喚できるワイルドの能力を持ち、S.E.E.S. (特別課外活動部) のリーダーを任される。

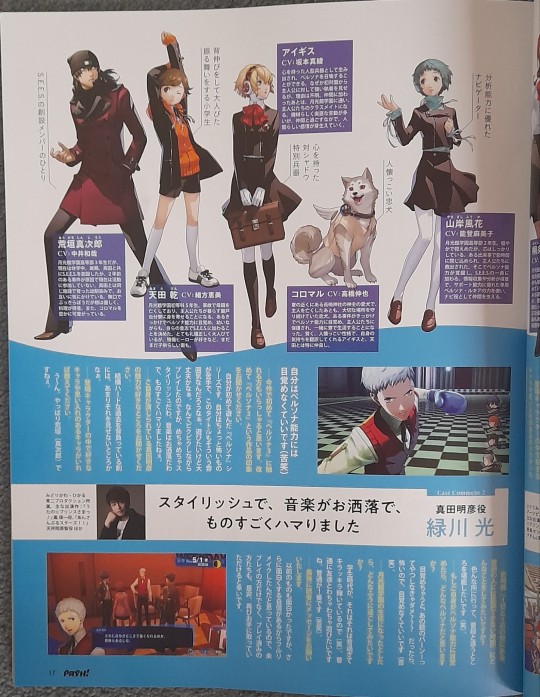

S.E.E.S

Character

特別課外活動部の仲間たち

主人公が一緒に戦うのは、月光館学園に秘密裏に存在し、シャドウ討伐を目的とする部活動S.E.E.S.に所属する個性豊かな仲間たち!

勝気だけど仲間想いなクラスメイト

たけ ば

岳羽ゆかり

CV : 豊口めぐみ

月光館学園高等部の2年生で、主人公や順平のクラスメイト。弓道部に所属している。容姿端麗なため、学内でもファンが多い。明るくしっかり者で、個性的な仲間たちのツッコミ役になっている。父親の死、そして母親との確執から、ひとりで生きようと考えており、強気な態度を見せることも⋯。

陽気なムードメーカー

い おり じゅん ぺい

伊織順平

CV : 鳥海浩輔

影時間に迷い込んでいるところを真田に救われ、S.E.E.S.に加入する。コミュニケーション能力が高く、陽気で仲間を盛り上げるムードメーカーだが、少し調子に乗りやすいところがある。同じ学年なのにリーダーを任されて周囲からの信頼が厚い主人公に対して、ライバル意識や劣等感を抱いているよう。

ストイックなボクシング部主将

さな だ あき ひこ

真田明彦

CV : 緑川 光

月光館学園高等部3年生。無敗を誇るボクシング部の主将で、学外にも名が知れ渡っている。過去のある事情から強さを追い求めており、影時間でのシャドウとの戦いも、どこか楽しんでいる節がある。文武両道でストイックな性格の持ち主だが、頑固で融通が利かず、少しズレた反応を見せることも多い。

生徒会長を務める大企業の社長令嬢

きり じょう み つる

桐条美鶴

CV : 田中理恵

月光館学園高等部3年生で、生徒会長。S.E.E.S.を立ち上げ、自身も部長としてメンバーをまとめている。世界有数の大企業である桐条グループの社長令嬢だが、影時間には彼女の家が深く関わっているようで⋯。品行方正な優等生だが、世間知らずな面もあり、浮世離れした言動で周囲を驚かせる。

分析能力に優れたナビゲーター

やま ぎし ふう か

山岸風花

CV : 能登麻美子

月光館学園高等部2年生。穏やかで控えめだが、芯はしっかりしている。ある出来事で影時間に閉じ込められ、主人公たちに救出された。そこでペルソナ能力が覚醒し、S.E.E.S.の一員に加わる。情報収集や分析が得意で、サポート能力に優れた専用ぺルソナ・ルキアの力を使い、ナビ役として仲間を支える。

人懐っこい忠犬

コロマル CV : 高橋伸也

寮の近くにある長鳴神社の神主の愛犬で、主人を亡くしたあとも、大切な場所を守り続けていた忠犬。ある事件が��っかけでぺルソナ能力に目覚め、主人公たちに保護され、一緒に寮で生活することになった��賢く、人懐っこい性格で、自身の気持ちを翻訳してくれるアイギスと、天田とは特に仲良し。

心を持った対シャドウ特別兵器

アイギス

CV : 坂本真綾

心を持った人型兵器として生み出され、ペルソナを召喚することができる。なぜか初対面から主人公に対して強い執着を見せるが、理由は不明。仲間に加わったあとは、月光館学園に通い、主人公たちのクラスメイトになる。機械らしく実直な言動が多いが、仲間と過ごすなかで、人間らしい感情が芽生えていく。

背伸びをして大人びた振る舞いをする小学生

あま だ けん

天田 乾 CV : 緒方恵美

月光館学園初等科5年生。事故で母親を亡くしており、主人公たちが暮らす巌戸台分寮に身を寄せることになる。あるきっかけでペルソナ能力に目覚め、幼いながらも、自らの意志でS.E.E.S.に加わることを決めた。とても礼儀正しく大人びているが、特撮ヒーローが好きなど、まだまだ子供らしい面も。

S.E.E.S.の創設メンバーのひとり

あら がき しん じ ろう

荒垣真次郎

CV : 中井和哉

月光館学園高等部3年生だが、現在は休学中。美鶴、真田と共にS.E.E.S.を創設したが、2年前のある事件が原因で現在は活動に参加していない。真田とは同じ施設で育った幼馴染みで、お互いに気にかけている。無口でぶっきらぼうだが根は優しく、料理が得意。また、コロマルを密かに可愛がっている。

順平は誰よりも人間臭くてとてもいい男

今作で初めて『ペルソナ3』に触れる方もいらっしゃると思います。改めて『ペルソナ3』という作品に、ご自身が感じられている魅力をお聞かせください。

独特の世界観、硬軟織り交ぜた見応えのあるストーリー、魅力的なキャラクター等あげたらキリがないですが⋯。新しい・古いではなく、ゲームとして楽しめるところが魅力ではないでしょうか。

ご自身が演じられている伊織順平の魅力や好きなところをお聞かせください。

順平はバカでお調子者でみっともなかったりだらしなかったりするのですが、誰よりも人間臭くて、成長して、決してスーパーマンではないけれど、とてもいい男だと思います⋯褒めすぎかな (笑)。

登場キャラクターの中で好きなキャラや思い入れのあるキャラがいれば教えてください。

Cast Comment 1

伊織順平役

鳥海浩輔

新しい・古いではなく、ゲームとして楽しめるところが魅力

とりうみ・こうすけ

アーツビジョン所属。主な出演作 : 『うたの☆プリンスさまっ♪』愛島セシル役、『キ��グダム』尾平役 ほか

順平もゆかりっちも⋯てか、出てくるキャラクターみんな良いのですよ。とても魅力的なキャラクター揃いだと思います。まぁでも、手前味噌ですが順平が1番好きです。あとチドリも。

影時間 (1日と1日の間にある、普通の人には認識できない時間) にどんなことをしてみたいですか?

影時間は経験しなくていいです (笑)。

作中のお気に入りのペルソナを教えてください。

ヘルメスかっこいい。ジャックフロストかわいい。ケルベロスかっこいい。

月光館学園の生徒になったとしたら、どんなふうに過ごしてみたいですか?

やはり真田先輩と牛丼を⋯。

最後に読者にメッセージをお願いいたします。

とても楽しく、個人的にも思い入れのある作品です。是非多くの方に楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

自分は。ペルソナ能力には目覚めなくていいです(苦笑)

今作で初めて『ヘルソナ3』に触れる方もいらっしゃると思います。改めて『ペルソナ3』という作品の印象をお聞かせください。

自分が初めて遊んだ『ペルソナ』シリーズです。自分はちょっと怖いものが苦手で、このタイトルもそういう雰囲気なんだろうなぁ。遊びたいけど大丈夫かなぁ。なんてビクビクしながらプレイしたのですが、めちゃめちゃスタイリッシュだわ、音楽はお洒落だわで、ものすごくハマりましたねえ。

ご自身が演じられている真田明彦の魅力や好きなところをお聞かせください。

結構ハードな過去を背負っている割には、あまりそれを見せないところかなぁ。

登場キャラクターの中で好きなキャラや思い入れのあるキャラがいれば教えてください。

う~ん。やっぱり荒垣 (真次郎) ですねぇ。

Cast Comment 2

真田明彦役

緑川 光

スタイリッシュで、音楽はお洒落だわで、ものすごくハマりました

みどりかわ・ひかる

青二プロダクション所属。主な出演作 : 『うたの☆プリンスさまっ♪』鳳瑛一役、『あんさんぶるスターズ!!』 天祥院英智役 ほか

影時間 (1日と1日の間にある、普通の人には認護できない時間) にどんなことをしてみたいですか?

色んな所に行って、普段と違うところを堪能したいです (笑)。

もしご自身がぺルソナ能力に目覚めたら、どんなぺルソナだと思いますか?

目覚めちゃうと、あの銃のパーン!ってやつしなきゃダメ???だったら、怖いので、目覚めなくていいです (苦笑)。

月光館学園の生徒になったとしたら、どんなふうに過ごしてみたいですか?

学生時代が、それはそれは昔過ぎてキラッキラ輝いているので (笑)、普通に友達とわちゃわちゃ遊びたいですね。普通が1番です (苦笑)。

最後に読者にメッセージをお願いいたします。

以前のものも面白かったですが、さらに面白くする自信があるからフルリメイクしたんだと思っているので、未プレイの方だけでなく、ブレイ済みの方たちも、是非、再びお手に取っていただけると幸いです。

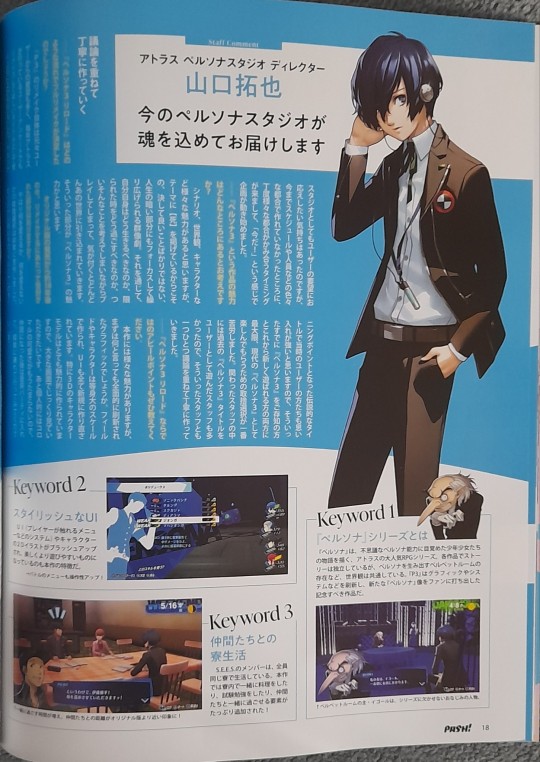

Staff Comment

アトラス ペルソナスタジオ ディレクター

山口拓也

今のペルソナスタジオが魂を込めてお届けします

議論を重ねて丁寧に作っていく

『ペルソナ3 リロード』はどのような流れでフルリメイクが決定したのでしょうか?

『P3』のリメイク自体は元々ユーザーからの要望も多く、毎年アトラスが行っているユーザーアンケートでもリメイクしてほしいタイトルとして常に上位に上がるほどでした。ぺルソナスタジオとしてもユーザーの要望にお応えしたい気持ちはあったのですが、今までスケジュールや人員などの色々な都合で作れていなかったところに、丁度様々な都合がかみ合うタイミングが来まして、「今だ!」という感じで企画が動き始めました。

『ペルソナ3』という作品の魅力はどんなところにあるとお考えですか?

シナリオ、世界観、キャラクターなど様々な魅力があると思いますが、テーマに【死】を掲げているからこその、決して良いことばかりではない、人生の暗い部分にもフォーカスして繰り広げられる群像劇。それを通じて、自分自身はどう生きるべきなのか、限られた時をどう過ごすべきなのか、ついそんなことを考えてしまいながらプレイしてしまって、気が付くとどんどんあの世界に引き込まれていきます。そういった部分が『ペルソナ3』の魅力かと思います。

オリジナル版の発売から約18年後の今、リメイクするにあたって苦労された部分はありますか?

やはり何を変えるか、何を変えないかの取捨選択は非常に苦労しました。オリジナル版は今の『ペルソナ』のターニングポイントとなった伝説的なタイトルで当時のユーザーの方たちも思い入れが強いと思いますので、そういったすでに『ペルソナ3』をご存知の方とこれから新しく遊ばれる方の両方に最大限、現代の『ペルソナ3』として楽しんでもらうための取捨選択が一番苦労しました。関わったスタッフの中には過去の『ペルソナ3』タイトルをユーザーとして遊んだスタッフも多かったので、そういったスタッフとも一つひとつ議論を重ねて丁寧に作っていきました。

『ペルソナ3 リロード』ならではのアピールポイントもぜひ教えてください。

本作には様々な魅力がありますが、まずは何と言っても全面的に刷新されたグラフィックでしょうか。フィールドやキャラクターは等身大のスケールで作られ、UIも全て新規に作り直されています。特に3Dのキャラクターモデルはとても魅力的に作られていますので、大きな画面でじっくり見ていただきたいです。あと個人的にはコロマルの可愛さがもうたまらないので、仲間になった後は是非パーティに入れて、探索に連れて行ってみてください (笑)。

UIまわりや音楽のお洒落さも話題になっています。デザイン面やサウンド面でこだわられたポイントを教えてください。

デザインやサウンド両方に共通することですが、オリジナル版を遊んでいた方にも改めて楽しんでいただけるように、オリジナル版のイメージやニュアンスを汲み取りつつも新鮮さも感じていただけるようパワーアップさせることを意識しました。例えばリーですと、単純に見た目がカッコいいだけでなくこれまでのシリーズを通して培ってきたユーザビリティを損なわないように、遊びやすさや操作の快適さにもこだわって作っています。あと、サウンドでは今作で��新曲もいくつか増やしているのですが、あまり曲自体を軸にしすぎると、懐かしさといいますか『P3』らしさみたいなものが損なわれる気がしたので、今作全体の演出や表現、ゲームプレイでパワーアップしたところや変化したところを考えてオリジナルを補完するような意識で追加しました。

キャラクターたちのイベントや寮生活も充実していますが、どのような経緯で追加されたのでしょうか?

『ペルソナ3』は主要なキャラクターたちが同じ寮に住んで暮らしているのですが、今まではあまりそのシチュエーションを活かした描写が少なかったなと思ったのがきっかけです。そこからスタッフと実際に同じ学校の同級生や先輩後輩と寮に住んでいたらどんな事をしたいかとかを話し合って、一緒にテスト勉強がしたいとかDVDが観たいなどいろいろな意見を踏まえて今の形となりました。

主人公たちと敵対する「ストレガ」のエピソードも追加されていますが、注目してほしいポイントはありますか?

今まであまり描かれていなかった、ストレガの各々が影時間やペルソナ能力に拘る理由の一端が垣間思えるかと思いますので、そういった点に注目していただけたら幸いです。また主人公とタカヤが対話する場面も増えており、この追加エピソードを通じ二人の関係も少し深くなっていく部分もありますので、そういった部分も注目ポイントかと思います。

豪華声優陣も注目されていますが、ボイス収録の際に印象に残っているエピソードなどがあればぜひお教えください。

『ペルソナ3』は割とシリアスな場面が多めのストーリーではあるのですが、そういった場面での鬼気迫る演技は、本当に収録に立ち会いながらスタジオで思わず目頭が熱くなるような凄まじい演技をしてくださり、改めて声優さんの凄さといいますか魂を吹き込むというのは比喩でもなんでもなく本当に吹き込んでいるのだなと感じたことが印象に残っていますね。これは本当に是非ゲームをプレイして体感していただきたいです。勿論何気ない日常の一コマもとても楽しく活き活きとした等身大の彼らが見られますので、そういった部分も存分に楽しんでいただければと思います。あとは、新たにキャスティングさせていただいたコミュキャラクターの声優さん方も本当に錚々たる方々に演じていただけたのはありがたかったです。勿論どのキャラクターも魅力を十二分に引き出していただきましたので、そのあたりも注目していただければと思います。

今作で初めてゲームをプレイされる方もいらっしゃると思います。プレイのコツやアドバイスなどがあれば教えてください。

『ペルソナ3 リロード』はカレンダーシステムという何か行動するたびにゲーム内の日付が進むシステムを採用していまして、ゲーム内で日々を無為に過ごし続けると月日がどんどん経過していき、気が付くと何も準備ができていないまま強敵と対峙する⋯なんてこともあります。なので、勉強やアルバイトなどの自分磨きや仲間や友人との交流は勿論、ダンジョン探索やぺルソナの合体等、様々な要素をまんべんなく進めていただいて、忙しくも充実した日々を送っていただくのがプレイするコツかなと思います。あとは難易度設定も用意してあり、ゲーム中にいつでも変更可能ですので、バトルが難しいと感じた方は遊びやすい難易度を選んでいただけたらなと思います。一番優しい難易度では絶対にクリアできるようになっていますので、ストーリーは気になるけどゲームは苦手という方も安心して遊んでいただけると思います。

最後に読者へメッセージをお願いいたします。

今の『ペルソナ』シリーズのターニングポイントにもなった『ペルソナ3』が装いも新たにフルリメイクされて『ぺルソナ3 リロード』として発売中です!“『ぺルソナ3』のリメイク”となっていますが他の『ペルソナ』タイトルを遊んでいなくても、オリジナル版を遊んでなくても全く問題なく楽しめる内容となっています。今のペルソナスタジオが魂込めてお届けする『ペルソナ3 リロード』。少しでも気になったらお手に取っていただけますと幸いです。

Keyword 1

『ペルソナ』シリーズとは

『ペルソナ』は、不思議なペルソナ能力に目覚めた少年少女たちの物語を描く、アトラスの大人気RPGシリーズ。各作品でストーリーは独立しているが、ペルソナを生み出すベルベットルームの存在など、世界観は共通している。『P3』はグラフィックやシステムなどを刷新し、新たな『ペルソナ』像をファンに打ち出した記念すべき作品だ。

↑ベルベットルームの主・イゴールは、シリーズに欠かせないおなじみの人物。

Keyword 2

スタイリッシュなUI

UI (プレイヤーが触れるメニュ―などのシステム) やキャラクターの2Dイラストがブラッシュアップされ、美しくより遊びやすいものになっているのも本作の特徴だ。

→バトルのメニューも操作性アップ!

Keyword 3

仲間たちとの寮生活

S.E.E.S.のメンバーは、全員同じ寮で生活している。本作では寮内で一緒に料理をしたり、試験勉強をしたり、仲間たちと一緒に過ごせる要素がたっぷり追加された!

↑一緒に過ごす時間が増え、仲間たちとの距離がオリジナル版より近い印象に!

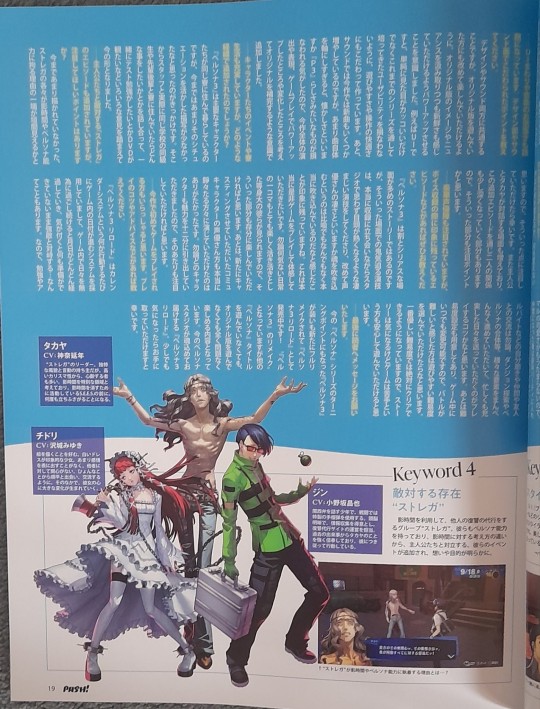

Keyword 4

敵対する存在 “ストレガ”

影時間を利用して、他人の復讐の代行をするグループ“ストレガ”。彼らもペルソナ能力を持っており、影時間に対する考え方の違いから、主人公たちと対立する。彼らのイベントが追加され、想いや目的が明らかに。

↑ “ストレガ”が影時間やペルソナ能力に執着する理由とは⋯?

タカヤ

CV : 神奈延年

“ストレガ”のリーダー。独特な風貌と言動の持ち主だが、高いカリスマ性から、心酔する者も多い。影時間を特別な領域と考えており、影時間を消すために活動しているS.E.E.S.の前に、何度も立ちふさがることになる。

ジン

CV : 小野坂昌也

関西弁を話す少年で、戦闘では特製の手榴弾を使用する。頭脳明晰で、情報収集を得意とし、復讐代行サ���トの運営を担当。過去の出来事からタカヤのことを強く信奉しており、彼につき従って行動している。

チドリ

CV : 沢城みゆき

絵を描くことを好む、白いドレスが印象的な少女。あまり感情を表に出すことがなく、他者に対して関心がない。ひょんなことから順平と出会い、交流するように。そのなかで、彼女の心に大きな変化が生まれていく。

#persona 3#persona 3 reload#p3#i got this when it released sorry for being so late#scanning it would ruin the spine but its too big anyway

25 notes

·

View notes

Quote

昔の日本社会では、肉体労働に近い現場職種ほど「交換可能」で、知識労働のホワイトカラーは高度人材だった。ホワイトカラーは、じつは業界や各社によって業務プロセスも必要な知識もみな違うため、転職しても急に役に立たない。そういう意味でも、会社を離れる心配はなかった。かくて昭和の大企業では、「人事部」と「労務部」が別に存在し、それぞれホワイトカラーとブルーカラーを所轄していた。だが、企業が不況で教育投資を手放した結果、どうなったか。外部が教育するなら、カリキュラムも共通化する。あらゆる種類のスキルや技術が、どの業種どの会社でも役に立つ形に、まとめられるようになった。こうなると、採用も楽だが離職も楽になる。いつの間にか、働き手の側が、会社への就労の価値を���て、選ぶようになってきた。働く側から見ると、「得られる給与」「仕事の面白さ」「それ以外のベネフィット(人間関係を含む)」そして「将来も継続できるという期待」が、働き続ける価値である。このうち給与は概ね、市場原理に従うので、あまり大きな格差はつけにくい。何よりも、今の人材市場で重視されるのは、将来性という価値の側面である。先日聞いたばかりの話だが、米国では石油メジャーの技術者の平均給与は年収18万ドル(2千5百万以上)である。一方、風力発電などの技術者は、その1/3強の7万ドル程度(約1千万円)だ。だが、それでも今や、若い技術者は巨大企業のオイルメジャーではなく、再生可能エネルギーの職場を選ぶのだという。それは結局、化石燃料の世界に将来性を感じられないからだろう。人間主義(成果の属人主義)に長らく依存しながら、同時に「即戦力」志向で転職へのハードルを強引に下げてしまった日本企業は、この先どうするのだろうか? マネジメントにも専門技術があることを認識して、高度人材の資格制度を受け入れるのか。それは属人主義を捨てて、社内の仕事をシステム化する事を意味していく。はたまたそれとも、リーダーは社内で選別育成を(この人材不足時代に)続けていくのだろうか。何れにせよはっきりしている事が一つだけある。将来へのビジョンを明確に示せない企業からは、どんどん人財が流出していく、ということである。

高度人財の価値をはかるには : タイム・コンサルタントの日誌から

52 notes

·

View notes

Text

The Legacy Challenge Liteは、 Legacy Challengeからスコアや複雑なルールを削除・軽減し、気軽に挑戦できる遊び方になる。10世代を目標に1人のシムから始まったこの家族が家系をつないでいく様子を見守ってみたいと思い始めることにした。 【マスターシェフ】の願望と【美食家】の特質を持った初代シムには、仕事のかたわら食物を育て料理をつくり、その腕を磨いて家族や友人たちと食卓を囲む生活を楽しんでもらえたらと考えている。世代をつないでいく継承者たちとその家族は、そんな暮らしと食への深い愛着を受け継いでいってもらえたらいい。

チャレンジを始めるにあたり、公式サイトのルールや実際にプレイされた動画、Tumblrやブログにまとめられたプレイ日記を参考にさせていただいた。最初にそのリンクを載せておき、つづいてそれらを基に設定した今回のチャレンジルールをまとめておく。

Ⅰ.公式サイトと参考元 ・The Legacy Challenge Litee The Sims Legacy Challenge 公式サイト ・The Sims 4: Nightmare Legacy Challenge Youtube / lilsimsie様 ・大農場レガシーチャレンジ シムズ・ミニグローブ / mameketchup様 Ⅱ.ルール A.シム作成からスターターハウスの建築 1.挑戦は初代シムのCreate a Sim(CAS)から始まる ・新しいセーブデータで、若者1人を作成する ・作成は、願望と特質の1項目をのぞき自由に選択 ・願望は【マスターシェフ】 ・特質ひとつは【美食家】 ・妊娠と母乳の設定については後述 ・性的指向は男性/女性両方が対象 2.区画の準備 オーケンスティード / Willow Creek (50 x 50) ①どこの区画でもよいので一旦購入して転入 ②オーケンスティードを更地にする ③オーケンスティードに転入(世帯資金§10,000残) 3.世帯資金の調整 ①世帯資金が§10,000になっていることを確認 ②オクタゴンの騎士のテーブルと鎧一式を購入 ③世帯資金は§1,800になる 税金の高額化で現在はチートでの調整が多い 家計に与える影響がみたくて採用 4.最初の家の建築 ・最終的に§100以下になるよう生活環境を整える ・特質はゲーム内サイコロでランダムで決める ・チャレンジ【シンプル・リビング】【ハプニング】 B.ゲーム内のオプションと世帯の管理の設定 ・加齢ON 世帯も世帯を離れたシムもNPCも動物も ・シムの寿命 普通 新生児 日/幼児 日/子ども 日/ティーン 日 若者28日/大人 日/シニア 日 ・季節 春開始/季節の長さ14日間 ・月の周期8日間/月の効果有効 ・雨と雷/雪と暴風/気温の影響有効 ・シムがセレブにならなくなる ・NPCの投票無効/環境負荷システム無効 ・ダストシステム無効 ・ウェアウルフはMoonwood Mill限定 ・ニキビ無効/NPC交流の自律性有効 ・自己発見有効/キャリアの解雇無効 ・カスタムコンテンツとMOD/スクリプト許可 ・レガシーファミリーの【ご近所の物語】は無効 ・その他の世帯の【ご近所の物語】は有効 ただし馬を助ける項目は外しておく C.ゲームプレイのルール ・レガシー世帯以外のプレイはしない ・どんな状況になっても再起動はしない ・宝くじは購入しない ・サービスの利用は世帯の状況によって考慮 ・チートは状況に応じ3つのみ利用 TestingcheatsTreu moveObjects cas.fulleditmode シムが固まった時のリセットや建築時の配置 妊娠出産/性的指向の項目の変更 恋愛・結婚の対象者に合わせて初代・継承者の 初期の設定を見直してもよいこととする Ⅾ.世帯のこまかなルール 1.世帯 ・世帯は10世代オーケンスティードに住む ・休暇にでかけときは世帯全員で向かう ・世帯の子どもが大学進学する場合は自宅通学 ・継承者以外の子どもは世帯を離れてもよい ・独立した家族はふたたび戻ることはできない ・初代/継承者の婚約者あるいは配偶者以外 世帯に迎え入れることはできない ・犬・猫・家畜を迎え入れることができる ・当主がシニア到達したら、世代交代とする 2.願望と特質 ・幼児の特質はゲーム内サイコロでランダム ・子ども以降はランダム特質メーカーを利用 Sims 4 Legacy Challenge Random Trait Generator ・選択した願望を達成した場合、別の願望を 自由に選ぶことができる ・ティーンが成長した時願望達成がまだであれば 引き続き同じ願望を選ぶ 3.職業 ・乱数メーカーで職業リストに番号をふり決める ・フリーランサーになった場合��候補の5つに 番号をふって乱数メーカーで決める ・ティーンがアルバイトする場合も同様に決める 4.婚約者あるいは配偶者 ・生粋の街っ子の願望のをもっていた場合は ランダムメーカーで決めなおす ・配偶者のもつシムオリオンは合算しない 5.子ども ・かならず一人は世帯に迎え入れる ・システムで用意されたどの方法を選択するか 自由に選んでよい ・産み分けはしない ・ケーキを作り誕生日パーティーでお祝いする 6.シムの人生や死 ・若返りや蘇りにまつわるアイテムは利用しない ・願いの井戸は利用しない ・死に神に嘆願することは可能 選択しない道もある E.継承法 1.継承の対象 ・Equality(性別は問わない) ・Modern(血の繋がりのある子・養子どちらも) ・Tolerant(種族は問わない) 2.世代を超えて受け継ぐ性質 ・初代の【美食家】に由来した【料理がすき】を もっていること 3.継承の決め方 ・若者に成長するまでに【料理が好き】が出たシム ・該当者が2人以上の時は、さきに表示のでたシム ・該当者がでなかった場合チャレンジは失敗 Ⅲ.目標 ・継承者はシニアになる前に願望をひとつ達成する ・若者になる前に【料理が好き】という表示が出る ・前述の方法で決定した職業でキャリアトップになる ・料理/グルメ料理/パン焼きの中からいずれかひとつ のスキルをレベルMaxにする Ⅳ.おもな使用MODとカスタムコンテンツ 1.MOD ・No Fatness / No Muscles scripthoge様 ・Show Sim Info Frankk様 ・Smaller Plumbobs for Occults Valley Tulya様 ・Sims smallplumbob illogicalsims様 (link切れ) ・ランダムネーム増加 はらぺこ様 ・No Mosaic / Censor Mod for The Sims 4 moxiemason様 2.CASと生活系のカスタムコンテンツ ・CAS画面の背景色と光源の置き換え ・シムのデフォルトスキン・瞳等の置き換え ・まつげと髪型の追加 ・メイクの追加 ・装備品としてのアンダーシャツの追加 ・靴下とタイツ、手袋、長靴の追加 ・食器の置き換え 3.建築系のカスタムコンテンツ ・Playful Toddler Pack PandaSama様 ・Post Office Station Set TheGoldSim様 ・個人的シムズ4日本語化MOD置き場 maru様 上記ふたつのMODの日本語訳ファイル

Ⅵ.さいごに 基本的にはThe Legacy Challenge Liteをもとに、参考にさせていただいた方々の独自のルールも取り入れながら、長く遊び続けていくための設定を作成した。ナイトメアチャレンジなどに代表されるスリリングで挑戦的な遊びかたに比べると、かなり穏やかでやわらかな条件に落ち着いている。コンテンツやパックの追加、時勢に沿ったアップデート等により大きく変容したシムズの世界を時間をかけて楽しんでいくためこのような形になった。 なお、プレイしながら調整や再考が必要になったときは、その都度見直し改良をくわえていくとともに、こちらのルールにも追記していく。 歴代シムズはもとよりシムズ4そのものからも離れてひさしいため、プレイヤーとしては非常に頼りなく、創設者やあとに続く後継者たちに無用な苦労をしいる時があるかもしれない。しかしそれは、今回利用したチャレンジのあり方や参考にさせていただいた方々のプレイスタイルによるものではないことをあらかじめお断りしておき、挑戦のはじまりとしたい。

3 notes

·

View notes

Text

映画「マトリックス レザレクションズ」をモチーフにした料理レシピ『デジタルイリュージョンプレート』|あらすじ・キャスト・原作の情報も

映画「マトリックス レザレクションズ」のあらすじ 「マトリックス レザレクションズ」は、前作から約20年後の世界を舞台にしています。 ニオ(キアヌ・リーブス)は、トーマス・アンダーソンとして平凡な生活を送りながらも、現実と何かが間違っているという違和感に苛まれています。 一方、彼の愛するトリニティ(キャリー=アン・モス)はティファニーとして新しい人生を歩んでいるが、記憶は失われています。 過去の知識とスキルを取り戻すため、ニオは再びマトリックスと戦い、自由を勝ち取るか、あるいは現実世界での平穏な生活を選ぶかの決断を迫られます。 新たなキャラクターや昔の仲間たちに支えられつつ、彼は真実を追究し、自らの運命に再び立ち向かうことになります。 今夜の映画レシピは「デジタルイリュージョンプレート」 レシピの詳細 「デジタルイリュージョンプレート」は、映画「マトリックス…

0 notes

Text

2025/1/29 11:00:06現在のニュース

イスラエル、UNRWAに退去迫る 新法施行控え 安保理で懸念の声(毎日新聞, 2025/1/29 10:57:01) フジに1%出資の英資産運用会社「取締役一新を」 抜本改革求める | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:54:44) 兵庫知事問題であぶり出された公益通報の盲点 組織による恣意的判断は法改正で防げるか([B!]産経新聞, 2025/1/29 10:54:34) DeepSeek台頭 米国の対中半導体規制、効果に疑問符も - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) AIは賢さより「軽さ」? マイコンやICチップ開発へ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) OpenAI、米政府向けChatGPT 機密データを保護 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) JR東海、ネット環境なしで使える社内向けAI開発 コンペで紹介 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) IT業界、2025年��出社回帰の年に 対話スキル向上のチャンス - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) パナマ運河、中国が支配? トランプ氏「怒り」の源泉 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) 温泉地再生、頼みの綱は「入湯税」 廃旅館を撤去へ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:54:15) 西東京市長選挙、候補者はどんな人? 現職と新人 3人の戦い (東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/1/29 10:50:35) コンゴ民主東部での衝突続く 国連「民族的動機の攻撃が広がる恐れ」(朝日新聞, 2025/1/29 10:45:48) 「勝手に維新の…」国民民主、「103万円の壁」の首相答弁に怒り:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/1/29 10:45:27) ボクシング中谷潤人(中)恩師との死別、固めた覚悟 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:42:30) ソニーG、CEOに十時裕樹社長 吉田憲一郎氏は会長に専念 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:42:30) 2024年の自殺者数、子どもが過去最多に 厚労省公表 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:42:18) エネルギッシュで明るい「密教」を「みんな」の助けに 住職が出版 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:42:18) つば九郎がほぼ現状維持で契約更改 「さくやのかいけんほど…」 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:42:18) 横綱昇進の豊昇龍 禁じられた筋トレ再開とおじ朝青龍からの自立(朝日新聞, 2025/1/29 10:38:18) 高専とスーパー結ぶ 香川・三豊で自動運転バス、運転手不要目指す | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:36:24) エンタメノート:60年以上なかった浪曲師トリの寄席 玉川太福さん務め連日大入り(毎日新聞, 2025/1/29 10:35:29) [FT]沈黙する米リベラル派 トランプ氏復権に諦めも - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:35:22) DeepSeekは「灰色の白鳥」か NVIDIA株は急反発 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:35:22) 有料会員向けサービス 朝刊・夕刊:日経電子版([B!]日経新聞, 2025/1/29 10:35:22) 核禁条約会議のオブザーバー参加 与党が要求も方針示さぬ石破首相:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/1/29 10:34:20) 小中高生の自殺、過去最多527人 24年暫定値、全体では減少:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/1/29 10:34:20) PFAS血液検査、87%が「健康被害の恐れ」の海外指標上回る 岡山の町 一方、政府は検査への支援すら否定:東京新聞デジタル([B!]東京新聞, 2025/1/29 10:30:58) 中国人ビザ緩和、自民保守派が反発 岩屋外相に党部会で説明求める | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:30:37) 都議会自民職員に罰金100万円 裏金事件で略式命令 東京簡裁 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:30:37) 「貼るだけで燃費が向上」うたったシールに根拠なし 消費者庁 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/1/29 10:30:37)

0 notes

Text

スダチの不登校サポート!進学や就職成功の秘訣に迫る

▼本記事はこんな人におすすめ!

「不登校支援のスダチって具体的にどんなサポートをしているの?」 「不登校の子どもにどのようなサポートをすればいいの?」

今回は『不登校のお子さんの未来はどうなるのか』についてお答えしたいと思います。

不登校の親���さんにとって、進学や就職の将来がどうなるのか、とても気になるポイントだと思いますので、詳しく掘り下げていきます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

▼記事を読むとわかること

・不登校のお子さんの進学状況について ・通信制高校の現実と課題について ・不登校のお子さんの就職や課題について ・親子のサポートの重要性について

スダチでは、学校で問題を抱えて行き渋りや不登校、ひきこもりとなったお子さん方を平均3週間で再登校に導いています。

2024年1月時点で1,000名以上のお子さんが再登校に成功しています。

お子さん方はみなさん主体的に再登校を果たし、その後は学校生活を自ら楽しんでいます。

お子さんが深く悩んでいる様子のときには、行き渋りが始まる前に一度スダチへ相談いただけたら幸いです。

現状の様子をヒアリングさせていただき、今お子さんが抱えている問題を根本解決していくために必要なアプローチをお話しさせていただきます。

無料オンライン相談は、1対1で顔出しも不要のため、この機会にご活用ください。

1.不登校でも8割が高校進学!スダチが考える進路サポートの必要性

ここでは、不登校のお子さんの進学状況についてご説明します。

ますい「文科省のデータによると、不登校のお子さんの85.1%が高校に進学しています。ただし、その中で全日制高校へ進学している割合は不明確ですが、定時制や通信制が大部分を占めていると推測されます。高校進学率が高いのは親御さんが進路を真剣に考え、なんとか高校に入学させたいと願っているからだと思います。ただ、その進学先が適切かどうかが問題です。」

小川「そうですね。全日制高校に進学できるのは、勉強が非常にできる子や、特定の私立高校に進学するケースが多いです。ただ、多くの場合は定時制や通信制高校が選択肢となります。特に通信制高校に進学した場合、その後の進路が問題になることが多いです。文科省のデータでは、通信制高校に進学した生徒の32%が進路未決定、6%が退学しているという現実があります。」

ますい「通信制高校があるから大丈夫、という認識は危険ということですね。」

小川「進学率22.8%と、大学や短大に進む割合が低いことも大きな課題です。この数字を見ると、不登校の影響は高校以降の進路選択にまで大きく影響を与えていることがわかります。また、通信制高校に通ったとしても継続的に学習する習慣がないと、卒業後の進路がますます厳しくなる傾向があります。」

不登校のお子さんの約8割が高校に進学しているものの、定時制や通信制高校が大部分を占めていることがよくわかりますね。

また、大学進学率もそのうち約2割と低く、不登校がその後の進路にも影響を与えることが明らかですね。

そのため、スダチでは進学後の継続的な学習習慣のサポートや、親子での進路計画の立案等も見据えたサポートに取り組んでおります。

2.自由度が高い通信制高校で失敗しないために必要なサポート

ここでは、通信制高校の現実と課題にする理由についてご説明します。

ますい「通信制高校に進んでも、自己管理が求められる環境で挫折するケースが多いです。親御さんのサポートがなければ、継続的な学習が難し��なる現実があります。通信制の環境は自由度が高い分、自己責任が重くのしかかります。」

小川「実際に通信制高校を選んだお子さんがモチベーションを保つのは非常に難しいです。たとえば、1年に1回だけの登校でも、毎日しっかり勉強するのは大人でも難しいですよね。こういった現状を親御さんも理解されているからこそ、スダチに相談に来られるケースが増えています。」

ますい「通信制高校に進んだ場合でも、親子の関係がしっかりしていて、お子さんが自分で学びたい意欲を持っていれば、立ち直ることは可能です。ただ、そのためには生活習慣の改善や親子の信頼関係を構築することが重要です。それがないと、通信制高校を選択しただけで安心するのは危険です。」

通信制高校は自由度が高い一方で、自己管理能力が求められるため、多くの生徒がモチベーションを維持できず挫折するケースもあるのですね。

今後は、親子の信頼関係を築きながらサポートする仕組みの整備や、生活習慣改善プログラムの導入が課題解決の鍵となるでしょう。

3.採用のカギは継続力!不登校期間をポジティブに変える具体策

ここでは、就職の可能性と課題についてご説明します。

小川「次に就職についてですが、少子高齢化の影響で、求人は増えています。しかし、条件を選ばなければの話です。良い条件の職場を選ぼうとすると、一定の学歴やスキルが求められるのが現実です。不登校の影響が長引くと、これらの条件をクリアすることがさらに難しくなります。」

ますい「そうですね。ハローワークの求人情報を見ても、給与が非常に低い場合も多く、生活できる水準を確保するのが難しいこともあります。また、不登校の経験が就職活動でネックになるケースも少なくありません。採用する側としても、学校や職場で継続的に頑張れた実績があるかを重視するため、不登校期間中の状況が採用に影響を与えることがあります。」

小川「就職ができたとしても、すぐに辞めてしまうケースも多いです。それは、これまでの生活習慣が影響していることが多いですね。会社勤めでは時間やルールが厳格に求められるため、規則正しい生活が送れないと長続きしません。親御さんが今のうちからサポートをして、基盤を整えることが大切です。」

【関連記事】 不登校の小学生の家での過ごし方については下記で詳しく説明しています。

親子で作る不登校の小学生の家での過ごし方とは?経験者が解説します!

4.やる気を引き出す褒め方のコツ!スダチ流のコミュニケーション術

ここでは、親子のサポートの重要性についてご説明します。

小川「不登校のお子さんの進学や就職を成功させるには、親子でのサポートが非常に重要です。特に生活習慣やデジタル機器との付き合い方、運動や食生活を整えることが欠かせません。これらを改善することで、自己管理能力や社会に適応する力を養うことができます。」

ますい「そうですね。スダチのサポートでは、生活リズムの改善やデジタルデトックスの実施、そしてお子さんのやる気を引き出すための褒め方や声かけの方法もお伝えしています。これらを取り入れることで、お子さんが社会に出て自立するための土台を築くことができます。」

小川「また、親御さん自身が正しい知識を持つことも重要です。不登校への正しい理解があれば、焦らずに対応することができます。親御さんが安心してサポートできる環境を作るためにも、私たちのような専門機関を頼っていただきたいです。」

生活習慣やデジタル機器の適切な管理、運動や食生活の改善が自己管理能力を高め、社会適応力を養う基盤となります。

そこで、スダチのサポートでは、生活リズムの整え方やデジタルデトックスの方法、子どものやる気を引き出す声かけの手法を提供しています。

今後も、親御さん自身の不登校理解を深める教育や、親子のサポート体制を強化するサポートを提供してまいります。

5.進学・就職を可能にする親子の連携!スダチのサポート実例

小川「現実は厳しい部分もありますが、不登校のお子さんでも進学や就職の可能性を広げることは十分可能です。そのためには、親子での正しいサポートが必要不可欠です。」

ますい「スダチでは、不登校のお子さんと親御さんが共に成長できるよう、さまざまなサポートを提供しています。もし、現状を改善したいと思われた方は、ぜひ私たちの無料相談にお越しください。一緒に解決策を考えていきましょう!」

いかがでしたか?

スダチでは、不登校のお子さんが進学や就職の可能性を広げるために、親子でのサポートを大切に考えています。

生活習慣の改善や正しい知識の提供を通じて、親御さんとお子さんが共に成長できる環境を整えてまいります。

私たちは、ただ結果を求めるのではなく、お子さんと親御さんが納得し、自立への道を歩むことが重要です。

そのため、現状を改善し未来への一歩を踏み出したい方に、最適なサポートを提供し続けていきます。

この記事でご興味を持たれた方は、ぜひスダチの無料相談をご利用ください。

今回の記事についてYoutubeでも確認できます。ぜひご覧ください。

youtube

0 notes

Text

生成AIはやりたいことがある人向け

長々書いたけどタイトルで言いたいことは表現できた。生成AIを楽しく使うためにユーザ自身が「生成AIに見合った人間」にならなくてはならない。

ChatGPTに課金している。月額3,000円のやつ。この記事を書いている現在でChatGPTには無料、3,000円課金、30,000円課金の3つのプランがある。

以下のことを私はChatGPTで試した。

ゲームのキャラクタを演じさせる。語尾でキャラ付け(キャラクターとしての個性を確立させること)されているキャラクタなのでロールプレイは簡単に演じさせられた。

愚痴を聞いてもらう。

日記を書いてChatGPTにコメント���もらう。

数学でわからない事項の質問をする。

数学で解けない問題の解説をしてもらう。

数学で知らないトピックの質問をする。

数学や物理についての素朴な疑問を訊く。

創作の伴走(アイデア出しや、アイデアの断片からプロットを描いてもらう)をしてもらう。

エロ小説を書いてもらう。

エロいチャット。

なんとなく暇なときにナンセンスなギャグを出力してもらう。(例:AI大喜利。生成AIが大統領に就任したら?)

そして結論を申し上げると、生成AI(まあ私が使ったのはChatGPTだけだけど)の有意義で楽しい使い方とは「自分がなにか創造的なアクションをする際に、その補助をしてもらう」ことだと私は思った。少なくとも現在のテキスト生成AIはね。

逆にいえば自分自身が積極的に、エネルギーを注いでなにかしようとしないと生成AIは「楽しくない」。ChatGPTなら生成AI以前の、ただのチャットボットのように感じてしまう。つまり使い始めたときは楽しく、慣れてきてからも時々は楽しいが、得られるのは刹那的な感情の揺らぎだけでそこには満足も新たな発見もない。

従って私は現在の生成AIについて次のようなイメージを形成している。私は漫画が大好きなのでこのようなイメージをもつのだ。

ChatGPTはメイドロボ(アンドロイド)だ。ユーザに凄く好意的で、ユーザーが尋ねたどんなことでも聞いてくれるし、励ましてくれる。

だがそのロボは、ロボの方からユーザーに働きかけてくれることはない。あくまでロボはユーザーがロボに教えたことのみについて反応する(テキストで以てユーザーはChatGPTに入力するから)。

ここが人間のコミュニケーションとは違うところだ。人間同士のコミュニケーションであれば単に「仕事で疲れた」と表現するのであっても、そこには無限に多様なニュアンス、文脈があり得る。だが、ChatGPTくんはそこのところを考慮してくれない。いや、テキストにすれば当然考慮してくれるのだが、自分の心情や背景情報を(さながら小さい子供が親に一日の出来事を話すが如くに)のべつ幕無しに入力するというのは少なくとも我々の人間同士の普通のコミュニケーションではない。

その意味で、現在の生成AIはユーザがなにかしようとしたときには絶大な威力を発揮するが、そうでない場合には「生成AIの方から人間に甲斐甲斐しくアプローチして楽しませてくれる存在」ではないと私は思っている。たとえば人間なら、家族がなんとなく退屈そうな態度をとっていたいら一緒に散歩に行こうとか提案してくれることがあるだろう。今の生成AIはそういうことができない。

そういったことをChatGPTに入力すればいいじゃんってあなたは思ったかも知れない。確かに。でもそういう気分のときにChatGPTとお話ししても、やっぱり私はそれほど楽しくないんだよな。そういう気分のときは読書とかしていたほうが知識が広がる感じがあって、私は充実を���える。

漫画のロボのイメージでいくと、自分が積極的になにかをChatGPTに質問しているときにはまるでChatGPTに「中の人」がいるように感じられる。やり取りやChatGPTの出力を理解しようと能動的に頭を使っているんだろう、きっと。

だがなんとなく暇つぶしにChatGPTを触っているときには、ChatGPTは明らかにプログラムというか、ただのチャットボットなんだなと私は若干白けた印象をもつ。いや、だからChatGPTは品質が低いとか、そういうことを主張したいわけではないよ。ただ率直な感想として。

「攻殻機動隊」の原作(漫画)の第2話でバトーが「秘書AI」(だかロボットだか)に対し「ゴーストがないお人形(ロボット)は悲しいね」というシーンがある(そのAIが敵から電子戦を仕掛けられてダウンしたことへのコメント)。能動的にChatGPTと接していないときに抱く、ChatGPTに対する私の感想はまさにそんな感じだ。「きみは人間らしく喋っているけど、明らかにゴーストがないことはわかるよ」的な気持ちになるのだ。

エロ用途についても然りである。最初はエロい出力をさせられること自体に強い興奮を覚えていたけど、一度やり方を確立してしまうともうエロいコンテンツを出力させているというだけでは当然満足できなくなる。そしてそのような「ただエロいコンテンツを出力させられればいい」と、こちらが簡易な入力でChatGPTに出力させるとやはり出てきたコンテンツへの満足感は低い。エロ小説であることには間違いないが、どこかのめり込めないというか。引き続き上のロボのイメージでいくと、ロボに服を脱げと命じたら服を脱ぐのだが、その表情には何の変化もないみたいな。ロボにエロいセリフの読み上げを命じても「あんあん、気持ちよすぎ~」と棒読みされるみたいな、そんなイメージ。ChatGPTのエロ小説がそのような平板な表現しかしないという意味ではなく、簡易な入力で得られるエロ出力に対する私の没入感がそれくらいということね。

要するに、飽きた。この2週間ほどはChatGPTにエロコンテンツを出力させるために執心していた。最初はめっちゃ興奮したけど、いまは完全に賢者モードである。この2週間というものエロと「ChatGPTにエロ出力をさせること」に脳を支配されていたけど、そろそろ正直にならなくてはならない(なおこの過程で自分のなかに埋まっていた性癖や、性への執着を再発見した。今や自分の中からは失われたと思っていたエネルギーたちだ…その点はChatGPT、そしてエロ出力をするためのノウハウを共有してくれたネット掲示板の投稿者達に感謝している)。飽きました。

ChatGPTが登場した当初、私は明確に自分の意志で以て一切ChatGPTには触らなかった。私は依存症のケがあるのでもしサービスの利用を始めればChatGPTにハマることは分かりきっていたし、ChatGPTを(APIを駆使してサービスまたはプログラムを作ったりするのではなく)OpenAIの公式サイトから利用するだけの人は単にプラットフォーマーに踊らされているだけだと思っていた。まあ現時点でもOpenAIがプラットフォーマーというのは、言葉の使い方としては違うけどね。何が言いたいかというと当時私は「ChatGPT��ゅごいいいいっ」てブームの渦中にいた人々を、テック企業が提供する目新しいなにかに踊らされて(利用者の多くは大したスキルもないのに)人生の時間をそのテック企業に提供しているだけのように思っていたのだ。

そして、いま私は当記事のタイトルに思い至ったのである。今考えても、なにかやりたいことがあって能動的に生成AIを使っているわけではない人々は、やはりテクノロジーやブームに踊らされているというか、高度で素晴らしい道具を上手に扱えていないのだと私は思っている。これは一方的な非難ではなくもちろん私自身も含めてね。

あと、少しだけ述べておくとこの2週間ChatGPTにエロい出力をさせることに執着していたから、この間である程度ChatGPTへの入力(プロンプト)の技法への理解は深まった。しかしそれはまさに私がChatGPT登場当初に「いまChatGPTのブームに乗っている人たちは踊らされているだけ」として軽蔑していた利用法や振る舞いと同じことを私はしていたのだと思っている。日々刻々と変わるChatGPTの反応に対し入力の仕方をあれこれ変え、返ってきた出力に一喜一憂する。ネット掲示板は全てのレスを漏らさず読んで情報収集に努める。エロ小説やエロい文章を書くことで生計を立てている人(別に皮肉や冗談で書いているんじゃないよ)はChatGPTにエロ出力をさせるためにそこまでしてもいいと思うんだけど、私の場合は無論そうではない。私がしていたのは、結局、他人が用意したこちらからは一切コントロール不可能なかつ日々微妙に変わっていくルールに右往左往していただけということだ。数学や読書に比べれば、それって凄く無駄な時間の使い方だ。あとに残るものが少ない。ゼロとは言わない。いまの時点で獲得した入力の技法(プロンプトエンジニアリング)は「生成AIの出力のルール」が変わっても活きる可能性が高い。現時点でAIの挙動を推測した、その能力も含めてね。だけど当然、刹那的な快楽・驚きを得るためにChatGPTと対話しているだけではそんな能力やら経験やらは得られない。だから、やっぱり私にとっては暇つぶしのためだけにChatGPTを使うことは価値の低い時間の使い方だ。

よって生成AIを楽しく使うためには生成AIを使う人間自身がそれに相応しい人間にならなくてはいけないのだと思った。生成AIと対話する内容がどんなジャンルのものであっても、必要なのは探究心だと私は思う。自分のなかに疑問やアイデアがあってそれを生成AIにぶつけるんだ。そうすれば生成AIは教師や編集者のようにこちらに応答してくれる。だからこそ我々自身が学習し、自分の頭で考え、疑問を大切にしあるいは疑問をもつ訓練をすることで生成AIとの対話が楽しく有意義なものになる。そしてそれにより自分一人で得られる、あるいは自分が実生活で他者から得られるサポートよりも遥かに深い洞察・支援・気付きを我々は得られる。こうして我々が能動的あるいは探究的である限り、そしてその限りにおいて、生成AIは我々の潜在能力を引き出してくれるのだろう。「馬を水辺に連れて行っても水を飲ませることはできない」。現在の生成AIも我々に水を飲ませることはできない。

なおこの文章は生成AIが出力したものではないことを明記しておく。

1 note

·

View note

Quote

ChatGPTを使って「就職・転職活動」を効率よく進める方法 2024.12.10 14:35lifehacker author 重田信 Lifehacker 2024年11月25日掲載の記事より転載 就職や転職、業務委託での応募などでは、履歴書や職務経歴書といった文書を作成する必要があります。 \ブラックフライデ��開催中/ PR ワザありケーブル3選 CIO スパイラルシリコンケーブル CIO スパイラルシリコンケーブル ¥2,180 ¥1,780 Anker USB-C&USB-C L字 Anker USB-C&USB-C L字 ¥1,490 ¥1,090 UGREEN USB Type C 2in1 UGREEN USB Type C 2in1 ¥2,699 ¥2,239 文書作成といえば、生成AIの得意分野。今回は、文書そのものを作成するのではなく、ChatGPTと一緒に志望動機や自己PRのような文章を考える使い方を試してみました。 ChatGPTと一緒に志望動機・自己PRを考える手順 一部の転職サイトでは、生成AIを活用して効率的に履歴書や職務履歴書を作成できるようになりました。 そこには、自分がこれまでどんなことをしてきたのか、なぜ転職をしたいのかといった動機をしっかり盛り込む必要があります。 志望動機や自己PRの内容は、テンプレがあったとしても事実は本人のみ知るところですし、虚偽があるのはもってのほかです。 そこで、文章の内容を膨らませるためのブレスト相手として、ChatGPTを活用してみましょう。 テキストで確認しながら進めたい場合は音声入力で 音声入力やボイスモードで入力すると、頭のなかに思いついたことを瞬時にテキスト化できます。 Advertisement 今回は、ライフハッカー・ジャパンの姉妹媒体であるギズモード・ジャパンの業務委託採用への応募を例に、ChatGPTを活用して志望理由や自己PR文を考えてみました。 最初に、転職先や応募先の仕事内容や募集要項をChatGPTに読み込ませておくことで、それに基づいた具体的なやり取りが可能になります。 100dBの騒音環境でも声を届けてくれる! AIイヤホンを試してみた 100dBの騒音環境でも声を届けてくれる! AIイヤホンを試してみた Sponsored by navibook 情報を読み込ませたら、音声入力でチャットをはじめてみましょう。ここで使用するのは「ボイスモード」ではなく「音声入力」です。 音声入力の利点は、その速さにあります。入力が速く、ChatGPTのレスポンスもスムーズです。 また、音声で入力した内容がテキストとして視覚的に確認できるので、それを見ながら追加の質問をどんどん話しかけることができます。 たとえば、「採用で求められていることは何ですか?」や「応募動機を一緒に考えて欲しいんですけど」と気軽に質問していきます。 例:採用で求められていることは何ですか? 1_chatgpt_cha 例 志望動機を一緒に考えてほしい 2_chatgpt_cha 例 ざっくりと応募理由を話してまとめてもらう 3_chatgpt_cha 志望動機の例文が出力されることもあるでしょう。文体やニュアンスなど注文をつけることもできます。 10_chatgpt_cha 自分にとって理想に近い文章が出力されても、そのまま書類にコピペするのは判断が分かれるところです。 Advertisement 仮に文章がすばらしくても、面接で関連した質問をされてうまく答えられなかったら本末転倒ですよね。 筆者としては、誇張された表現や、もし自分で書くとしたら使わない表現は修正するでしょう。 ちなみに、以下のように修正してみました。 私がギズモード・ジャパンの業務委託スタッフを志望する理由は、貴社がテクノロジーやカルチャー、ライフスタイルについてユニークな視点を提供している点に魅力を感じたからです。 テクノロジーに関連するトピックには日々注目しており、ライフハッカー・ジャパンにて、生成AIに関する記事を執筆しています。また、〇〇や〇〇(国名)に滞在したことで得られた経験から、独自の切り口で企画を提案したり原稿を執筆できるのではないかと考えております。 貴社の一員として、これまでの経験を活かし、ギズモードならではの価値を提供できるよう努めます。 ブレストに特化したいならAdvanced Voice Modeを活用 もし、ChatGPTの有料プランに登録していたら、Adovance Voice modeでブレインストーミングを行なうのも一手。 ポイントは通常のVoice Modeではなく、より自然に会話できるAdvanced Voice Modeを選ぶこと。通常のボイスモードではタイムラグが発生するためです。 ゴミが見える新境地のロボット掃除機「DEEBOT N20 MAX PLUS」 ゴミが見える新境地のロボット掃除機「DEEBOT N20 MAX PLUS」 Sponsored by エコバックスジャパン Adovance Voice modeなら、ChatGPTが話の途中でも、割り込んで応答できるため、人間と話しているように会話を続けられるのです。 Adovance Voice modeを修了すると、ChatGPTが話した内容がすべてテキストで表示されます。以下の画像はAdovance Voice modeで、自己PRの内容をブレストした記録です。 6_chatgpt_cha ただし、一度Advanced Voice Modeを終了すると、同じスレッド上では再開できません。再度使用する場合は、新らたにチャットを立ち上げる必要があります。 Advertisement もしテキストを確認しながら会話を続けたい場合は、スマートフォンでAdvanced Voice Modeを使用しつつ、PCでChatGPTをブラウザで開き、同期されたスレッドを表示させる方法があります。 ブラウザを都度読み込めば、多少の時差はあるものの、ChatGPTの応答内容が反映されます。 ただし、あくまでChatGPTが何を話していたかを確認するための手段です。自分が話した内容はすべて文字起こしされるとは限りません。 8_chatgpt_chat_ Voice modeを活用するメリットは、ChatGPTに質問してもらえることです。 病院にかかる際の問診のように、具体例を提示してもらうことで「これもアピールできるかも」といったスキルに気づくことができました。 7_chatgpt_cha Advanced Voice Modeでも、自己PRの例文を作成してくれます。文字で確認したい場合は、一度ボイスモードを終了するか、別のデバイスでChatGPTを立ち上げて確認しましょう。 9_chatgpt_cha キャリアチェンジに関わる書類の作成においても、生成AIが活躍する場面は多いでしょう。 “身体”をいたわる「ハイテク家具」。老若男女これでいいじゃん “身体”をいたわる「ハイテク家具」。老若男女これでいいじゃん Sponsored by Flexispot Japan株式会社 自分の意図や考えを反映させながら、最終的により良い文書を作成するために、生成AIの力を借りてみてはいかがでしょうか。 今のキャリアが不安になってきた…振り返りや学習方法のヒント4選 | ライフハッカー・ジャパン 今回は、ライフハッカー・ジャパンが取材した「キャリア」に関する知見が詰まった4記事と、不安を解消するためにすべき具体的なアクションについてご紹介します。 https://www.lifehacker.jp/article/2410-matome-career/ 就職・転職活動がうまくいかないときこそ、思い出したい4つのこと | ライフハッカー・ジャパン 就職・転職活動がうまくいかないに見落としがちな考え方、ただ落ち込む前に思い出したいこと4つ。 https://www.lifehacker.jp/article/238987how-to-bounce-back-after-a-job-rejection-and-land-the-r/ 英語学習歴5年の私がChatGPTの高度な音声モードで驚いた5つの進化【動画あり】 | ライフハッカー・ジャパン 英語学習に革命をもたらすChatGPTの「高度な音声モード」。高速応答、文脈理解、方言対応の進化がもたらすスムーズな英会話学習と、使い方をご紹介します。 https://www.lifehacker.jp/article/2411-chatgpt-english-lesson/ Photo: 重田信 Source: ChatGPT

ChatGPTを使って「就職・転職活動」を効率よく進める方法 | ギズモード・ジャパン

0 notes

Text

Persona 3 manual Velvet Room, fusion table, and skill & item scan and transcription.

Velvet

Room ベルベットルーム

合体や依頼を受けるイゴールの部屋

“契約者の鍵” を手に入れるとベルベットルームを利用することができます。ここでは部屋の主・イゴールにペルソナを合体してもらったり、エリザベスから依頼を請け負うといったことができます。ベルベットルームの入口は、タルタロスのエントランスやポロニアンモールなどにあります。

▶ペルソナを生み出す

所持している複数のペルソナを合体させて新たなぺルソナを生み出します。合体時には主人公の持つコミュが影響し、コミュランクに応じて合体後のぺルソナに経験値ボーナスが入ります。また、生み出されるペルソナは、素材のペルソナが持つスキルを継承する場合があります。

ノーマルスプレッド

ベルソナ2体を使った合体方法です。方向キーの上、下でベースとなるペルソナを選択、○ボタンで決定してください。続けて同様の手順で合体させるぺルソナを選択すると、画面右に合体後の結果が表示されます。能力や特徴をよく確認しながら合体を行いましょう。

トライアングルスプレッド

3体合体で高位のペルソナを作り出します。ノーマルスプレッドと同様の手順で3体まで選出していきましょう。中にはトライアングル・スプレッドでしか生み出せないアルカナもあるので、色々な組み合わせを試してみてください。

▶依頼やペルソナ全書の確認をする

ベルベットルームでは、ペルソナの合体のほかに依額を受けたり、ペルソナ全書の閲覧・登録を行うことができます。依頼では探索に役立つ報酬がもらえるので、こまめにチェックして多くの依頼をこなしましょう。なお、請負中の依頼は、コマンドメニューのシステム (P23) で確認することができます。

依頼を受ける

エリザベスから依頼を引き受けます。依頼リストで内容と期限、報酬などの情報をチェックしておくことが大切です。特に期限があるものは、過ぎてしまうと受けられなくなるので気を付けてください。依頼を達成してエリザベスに話しかけると報酬を受け取ることができます。

依頼を取り消す

引き受けている依頼を取り消します。期日が過ぎていなければ、再び受け直すことも可能です。ただし、依頼を取り消すにはキャンセル料を払わなくてはならないので計画的に引き受けてください。

ペルソナ全書を閲覧する

1度入手したペルソナはすべてペルソナ全書に自動的に登録されます。ここでは、消滅したペルソナをお金を払って呼び出すことができます。ペルソナ全書のリストは、L1ボタンでアルカナ順、R1ボタンでレベル順に切り替えることができます。

ペルソナ全書に登録する

全書に記載されているペルソナは、基本的に初期状態のステータスになっています。自分が育てたぺルソナを登録しておけば、その状態で全書から呼び出すことができるようになります。L1、R1ボタンで登録済みデータ/現在のステータスを切り替えて見比べることもできます。

Combination

ペルソナ合体表 Table

【合体表の見方】 縦軸と横軸が交差しているアルカナが合体予定のものになります。例:「女教皇」アプサラス=オルフェウス (愚者) ×ピクシー (恋愛) ---は合体が不可能であることを表します。

▶理想のペルソナを作り出そう

合体後のアルカナは、合体させるペルソナの組み合わせによって決定します。下の表は、もっとも基本となるノーマル・スプレッドの合体表です。このほかにもさまざまな合体があるので、色々な組み合わせを試してみましょう。

●ノーマル・スプレッド合体表

●序盤の合体例

「正義」 エンジェル (Lv 4) =オルフェウス×アプサラス

「魔術師」 ネコマタ (Lv 5) =アプサラス×ピクシー

「戦車」 アラミタマ (Lv 6) =ピクシー×エンジェル

「皇帝」 フォルネウス (Lv 7) =エンジェル×ネコマタ

「法王」 オモイカネ (Lv 7) =アプサラス×ネコマタ

「悪魔」 リリム (Lv 8) =ネコマタ×アラミタマ

「魔術師」 ジャックフロスト (Lv 8) =ピクシー×アプサラス×ネコマタ

スキル&アイテム

Skill&Item

▶探索に役立つスキルとアイテム

探索を行う上で、ペルソナの持つスキルや回復アイテムなど欠かせません。ここでは序盤で役立つスキルとアイテムの一部を紹介しましょう。

攻撃スキル

物理攻撃スキル

回復/補助スキル

アイテム

#persona 3#p3#not transcribing all the fusion skill and item tables#its just the arcana and the skills/items and their descriptions

2 notes

·

View notes

Quote

○日時 平成28年10月31日(月)16:00~18:00 ○場所 TKP新橋カンファレンスセンター ホール3A (東京都港区西新橋1丁目15-1 大手町建物田村町ビル3階) ○出席者 (構成員等) 山本輝之座長、岩崎俊雄、久保野恵美子、田中正博、中原由美、平田豊明、松田ひろし、 松本俊彦、村上優、森隆夫 、森祐司、日野博愛、久保厚子、萩原勝己、桐原尚之、 小幡恭弘、松田ひろし、田村綾子、窪田彰 (関係省庁等) 堀江裕 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、 朝川知昭 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、 内山博之 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 、 田原克志 厚生労働省社会・援護局精神・障害保健課長、 石垣健彦 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長、 河邉正和 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課薬物取締調整官、 坂本大輔 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当)、 今福章二 務省保護局総務課長、 矢崎正子 法務省刑事局付、 高須一弘 警察庁生活安全局生活安全企画課長、 河原雄介 警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長、 和田勝行 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、 森下平 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育企画官、 佐久間信哉 神奈川県保健福祉局長、 熊坂誠 相模原市健康福祉局長 ○議事 ○山本座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第7回「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」を開催いたします。構成員の皆様方におかれましては、御多忙のところ御参集いただきまして誠にありがとうございます。 では、まず初めに本日の出欠状況について事務局からお願いいたします。 ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 事務局でございます。本日は、構成員の皆様全員が御出席となっております。事務局からは以上でございます。 ○山本座長 どうもありがとうございます。それでは、続きまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。 ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 資料の確認をさせていただきます。座席表、クリップ留めの資料がございまして、資料1から資料10となっております。それぞれの関係団体ヒアリングの出席者名簿や関係団体からの提出資料でございます。青いドッチファイルがございますけれども、これは前回までの資料でございます。このほか別冊といたしまして、全国手をつなぐ育成会連合会から資料が配付をされております。 以上について足りない資料がございましたら、事務局までお申しつけください。 ○山本座長 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして撮影については終了とさせていただきます。また、本日は関係団体の皆様からのヒアリングを行いますので、議事は公開とさせていただきます。 それでは、議事に入ります。本日は、関係団体の皆様からのヒアリングを行います。まず、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会から御発言をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 ○森参考人 日本身体障害者団体連合会の森と申します。今日は、本来ならば阿部会長が来て御説明するところでございましたが、私が代わりに説明させていただきます。 お手元に資料2「相模原市の障害者施設津久井やまゆり園における事件について」ということでございまして、本年7月26日に神奈川県相模原市の障害者施設津久井やまゆり園において19名もの尊い命と二十数名の方が負傷されるという悲惨な事件が起きたことについて、二度とこのようなことが起こらないよう、事件の真相の究明をしていただくとともに、精神障害に対する偏見、無理解が広がらないようにすることが緊急の課題であると考えております。 また、同施設を建て直すという話がございまして、財政的支援並びに新たな施設ができるまでの間、入居者の住まいの確保や事件による心的外傷後ストレスの疑いのある職員の方などに対して適切なケアを、関係する方々や地元の自治体と連携して、しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 なお、障害者の権利条約が批准され、そして、本年4月から障害者差別解消法が施行されたわけでございまして、このようなときにこのような悲しい事件があったということ、大変残念だと思っておりますが、これを機会といたしまして、障害のある人もない人も分け隔てることない、共生社会の実現に国を挙げて邁進していただきたいと思っております。 以上でございます。 ○山本座長 どうもありがとうございました。私から事前に、各団体10分以内で御発言をいただくよう、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。それでは、続きまして、全国身体障害者施設協議会から御発言をお願いいたします。 ○日野参考人 身体障害者施設協議会の日野でございます。 今日はこのようなヒアリングの場を設けていただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。お手元の資料3に私たちの協議会のヒアリングの資料をつけておりますので、その朗読とポイントのみ説明をさせていただきたいと思います。 身体障害者施設協議会は、全国で約510施設の団体でございまして、医療的なケアの高い方を含めた重度の身体障害者の方に対する施設支援と、それから地域で生活されている方、在宅の方、相互に対する生活支援というものを身障協の姿勢として謳って、今日まで事業を継続してまいりました。 4点について述べさせていただきますけれども、今回の事件を契機に、障害のある方への偏見が助長されたり、施設と地域との関係を閉ざすことにつながりかねない過度な施設管理体制整備と行政指導等が先行しないよう、地域と一体となった開かれた社会福祉施設づくりが不可欠です。折しも国は地域共生社会の実現を目指しており、そうした社会の実現に向けた関係施策に係る御配慮をお願いいたしますということで、ここで申し上げたいのは、過度な施設管理体制ということで、外部からの侵入防止を強化する余り、例えば施錠をしっかりしろとかいう通知が来ておりますけれども、そういったことを過度にやりますと、万が一災害が発生したときに、避難に時間がかかったり、あるいは避難経路の確保の妨げになったりとかいうことがございますので、ここで申し上げたいことは、防犯と防災は一体化して取り組んでいかなくてはいけないということが重要ではないかと思っております。 2つ目でございます。障害のある方への支援のための高い志とスキルを持つ職員がいつまでも働き続けることができるよう、人材確保・育成・定着に向けた職場環境の改善及び施設職員の処遇改善に向けた取り組みが推進されるよう、お力添えをお願いいたします。また、抜本的な職員配置基準の見直しにより、施設利用者の安全・安心につながる夜間の職員配置体制の強化に向けた施策検討が推進されるようお願いいたしますということで、まずは施設内の職員体制を整備することが重要だろうと思います。職員の配置基準であるとか、夜間職員体制の見直しが必要ではないかと考えております。 3つ目についてでございます。共生社会の実現に向けては、幼少期の教育、学校教育において、正しい人権感覚と知識を養う必要があり、障害者福祉施設を積極的に活用するなど地域における福祉教育の推進につきまして、御検討いただきますようお願いいたしますということで、やはり福祉教育の重要さを申し上げておりますが、これはそれぞれ行政とか社会福祉法人が別個にやるのではなくて、やはり一体的に取り組んでいくことが重要ではないかと思います。 4つ目、最後でございますけれども、平成28年度補正予算において、障害福祉サービス等の防犯対策の強化に関して示されておりますが、まさに社会福祉施設における防犯対策は喫緊の課題であり、早期の対応をお願いしたいと思っています。また、補正予算成立前に施設独自で実施した防犯対策についても、補助対象とするなど柔軟な対応が可能となるようお願いをいたしますということで、やはり早急な対応を図らなくてはいけないということで、施設によってはこの事件が発生した直後から既にそれぞれの施設で防犯強化体制に取り組んでいる法人が多いわけですけれども、通知では成立する前に取り組んだ事業は補助の対象にならないということになっておりますが、ぜひこれも補助の対象としていただきたいということと、もう一つは、取り組み方が自治体によって多少違うのではないかということも聞いておりますので、ぜひ統一した実施をお願いしたいと思います。 以上です。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、全国手をつなぐ育成会連合会から御発言をお願いいたします。 ○久保参考人 全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。 本日はこのような場を設けていただきまして、まことにありがとうございます。 私どもの意見書としましては、資料4に出させていただいております。私どもは、障害の程度にかかわらず、各ライフステージに応じた適切な支援の基で安心して暮らせることを願っておりまして、共生社会の実現を求めております。本事件の検証及び再発防止に関する提案が、誰もが安心して暮らしていける社会の構築につながることを願っております。 1番目の精神鑑定の結果と当該施設の検証結果を反映していただきたいという要望でございますけれども、現在、容疑者への精神鑑定が行われておりまして、結果が1月ぐらいに出るとも聞いております。具体的な情報は今、私たちの中にはないと思っておりますし、容疑者が措置入院していたという事実と事件との因果関係が今もってはっきりとしていないという状態でございます。その中で、中間��告で焦点化された措置入院ですけれども、その鑑定の結果次第では、事件と距離感のある、そんなまとめになりはしないかということを危惧しております。 容疑者は、予告文を用いてその思いを世間に示したわけでございますけれども、書かれた内容とか本人の粗暴な振る舞いというのがありまして、結果として措置入院での対応となりましたけれども、本来、本当に措置入院の対応が適切であったのかどうかということも少し疑問視をしております。結果として、そんな対応をすべきではなかったのかなという思いもしております。いずれにしろ判断が困難だったこのような事例につきまして、当時の司法とか行政、医療、福祉を検証して、関わりが難しい人、対応の困難な方とされている方に、医療に託されがちな人の支援について、地域の関係機関が谷間を埋めつつ、本当の意味での連携がきちんと図れて、対応策が示されるように検討を深めていただきたいと思っております。その際、誤解とか偏見が生じないように御配慮いただきたいと思います。 皆さんのお手元に、私どもの方でコピーをしました「知ってほしい・知っておきたい-知的障害者と『警察』-」ということで、警察向けの冊子を私どもの会でつくっております��要は、すぐに犯人と思うというのではなくて、少し対応の困難な方に向けて、各方面で特性を御理解いただきたいなという思いがありまして、こういう冊子をつくらせていただいておりますので、こういうものもいろいろな方面で御活用いただいて、御理解いただけたらなと思っております。 そして、防犯対策ですけれども、中間報告の取りまとめの時点では情報が余り得られていないために、内部犯行を前提にしての検討がきちんとなされていないのではないかという感覚を持っておりまして、神奈川県では、まずやまゆりの報告書が出まして、今、神奈川県の方でやまゆり事件の検証委員会が設置されているとも聞いております。そこでまた結果が出てくるとも思いますので、この事件の検証が行われていますので、そうしたことの結果を少し踏まえながら、ここでも検討していただく必要があるのかなとも思っております。容疑者の犯行声明にどう対応したのかとか、離職後の容疑者をどのように犯行予告に備えてきたのかとかいった具体的な情報が十分に得られていないように感じておりますので、防犯対策の強化の経緯と結果への評価を踏まえて、今後の全国の施設への防犯対策としての検討を行っていただきたいなと思っております。 また、防犯を行う職員へのケアという点でも、職員同士の人間関係とかその辺のところも重要でありまして、職員の人間関係の中でその職員の特性だとか人柄みたいなものも分かってまいりますし、いろいろな情報が得られるだろうと思っております。これらの情報を得て、今後の対策として職員体制、施設職員の処遇とか、そういうことを検討していただきたいなと思っております。 2番の再発防止のことですけれども、これからの対応について段階的に整理していただきたいと思っておりまして、私どもは第3回の会議にも意見書として提出をさせていただいておりますけれども、2つの課題を踏まえての具体策が必要であると考えておりまして、1つ目は、事件の事実から抽出された「対策」。2つ目は、事件の事実そのものには関わらないものの、背景として考えられる課題を解決していくための「政策」が必要ではないかと思っておりまして、下のほうに対策と政策という形でずっと書かせていただいております。新たに書かせていただいたこととか、今までに意見書として出させていただいたこととか、いろいろ混ぜておりますけれども、お読みいただけたらと思います。 先ほどからも意見がありますように、共生の社会を目指して障害者への理解とか偏見をなくしていくという部分では、やはり育成会としましても、学校教育が重要な役割を果たすと思っておりまして、ぜひ学校教育の中で教科の一つのようにしながら、子供たちに多様性を認める共生の社会をつくっていくのだということで強く意識をつけていただきたいなと思っております。 具体的に今回示させていただきましたけれども、そういうことも含めて、未着手のものもございますので、さらに深く、広く御検討いただきたいと思っております。 今回の事件が社会的に与えたダメージは大変大きなものがありまして、私どもの会のほうにも、障害のある御本人や御家族から、怖いとか、自分の隣にいる支援者が信用できないとか、外に出られないとかいろいろな声が届いております。今もまだぽつぽつと届いている状態でございますので、本人や家族については本当に深く深く心に傷をつけたなと思っておりますし、それをまた一生懸命支援しようとしてくれている職員の方のところにも、心に傷をつけた事件であったと思っております。 そういう意味でも、この間違った発言を徹底的に払拭していけるような共生社会の実現を目指していけるような、そんな要因が必要だと思いますので、事件及びその影響に躊躇することなく、お互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会の構築に向けて、私たちみんなが着実に歩みを進めていくことが実現できるような検討の報告書をつくっていただくことを強く期待しております。 どうもありがとうございました。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、公益財団法人日本知的障害者福祉協会から御発言をお願いいたします。 ○萩原参考人 日本知的障害者福祉協会の危機管理委員会委員長を務めております萩原と申します。 当協会につきましては、知的障害福祉サービスを提供する施設・事業所の集まりでございますけれども、1934年が設立になっております。82年を迎えておりますが、会員数が本日現在6,215施設・事業所、そのうち施設入所支援を行う会員数が1,575施設となっております。この1,575施設の中には、津久井やまゆり園も含まれてございます。本日、私どもの方といたしましては、中間報告、中間の取りまとめに対応する意見として、何点か報告させていただきたいと思っております。 まず、精神医療の対応についての検証が進んでいると思いますけれども、この植松容疑者が犯行に至る、障害者は死ぬべきだという思想を抱くに至った要因などの検証解明といったものが必要と考えております。今後、裁判などで明らかになっていくと考えられますが、さらに時間をかけた中で、なぜこのような思想を抱くに至ったのかといったようなところの解明をお願いしたいと思っております。 それから、検証内容には入っておりませんが、障害者なんて要らないといった言葉がストレートに報道されましたことで、その言葉が印象づけられ、支援現場では、「私は要らないのでしょうか」と利用者が支援者に相談された方の例もございます。知的障害のある方への配慮ある報道のあり方について、御検討いただきたいと考えております。 それから、施設における防犯対策でございますが、施設においては従前から、夜勤の職員について法令上の最低基準が決められております。仮にこの知的障害者関係施設が基準以上に夜間対応を手厚くしたとしても、重度の障害者への対応などさまざまな支援がある中で、侵入者への警戒や対処には限界がございます。各施設におきましては、既に防犯対策の研修会あるいは設備の整備といったようなところに検討や着手しているところがありますけれども、実際にそういった対応についても限界がございます。今回のように犯行予告があった場合には、警察の対応が強く望まれるところだと考えております。 それから、施設における防犯対策に関する今後の検討課題という中に、設備面のみによる一律の対応には限界があるため、地域住民との連携など、いわゆるソフト面での対策も具体的に示すことが課題であると記載されております。この件については、私どもといたしましても賛同いたします。これまで知的障害関係施設におきましては、利用者の地域での生活を支援するために、地域に根差し、地域に開かれた施設であること、そして、これこそが共生社会の原点であるとの理念を持って活動してまいりました。このような事件が起きたからといって逆行するわけにはまいりません。報告書にあるように、地域住民との連携など、いわゆるソフト面での対策を具体的に示すことは重要と考えますので、早急に着手をお願いいたします。先進的なモデル事例などを収集される場合につきましては、御協力もさせていただきたいと考えております。 また、この中間取りまとめが出された翌日、9月15日に発出されました「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について」、「社会福祉施設等における点検項目」、これが地方自治体におきまして指導項目としてひとり歩きしないように徹底していただくことも、あわせてお願いいたします。 最後になりますが、今回の事件によって、障害者の方々への偏見や差別が助長されるようなことは断じてあってはいけません。全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合い、共生できる社会を実現していく。そのための具体的な行動として、国民に向け、障害者差別を解消するために、人権意識を醸成するために啓発を早急に進めていただきたいとお願いいたします。 以上でございます。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、全国「精神病」者集団から御発言をお願いいたします。 ○桐原参考人 全国「精神病」者集団の桐原です。 本日は、このような場に呼んでくださり、心より感謝を申し上げます。 このたびの相模原の障害者施設で発生した連続殺人事件で亡くなられた方々に心から御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々が一日も早く回復されることを願っております。 私たちは、精神障害の当事者の全国組織ですので、精神障害の当事者という立場から、以下4点の意見を述べたいと思います。 まず1点目です。あらゆる事実の精査というふうに書かれているのですが、幾つかの重要な論点が中間取りまとめでは検証されていないのではないかと感じます。1つ目は、職員の採用基準についてです。このような行動を起こしてしまった職員を採用してしまった施設の採用基準を検証すべきではないかと思います。 2つ目は、教育・労働・安全衛生等の労働実態です。例えば職場の上司や同僚に相談することができたかなど、そうしたことを通じて技術の向上とか人材育成ができていたのかなど、そういった労働実態についての検証がされるべきではないかと思います。 3点目は、施設の提供するサービスの内容についての検証です。例えば意思の表出が困難な重度障害者が狙われたと聞いているのですけれども、こうした人たちの意思決定や意思疎通、コミュニケーションの支援というものがどれぐらいなされたかということに関心を持っています。そういった人でも意思を読み取れる職員がいて、読み取られることによってその人は意思を持った、人格を持った個人なのだと周囲に認識されると思います。そうした支援がされていなかったがために容疑者のような「生きていてもしかたない」という認識に至ったのかもしれないわけですし、意思疎通の支援がどれぐらいされているかなどの検証が必要ではないかと思います。 職員に対する研修ですが、第2回検討チームで一定されてはいるのですけれども、先ほど言った意思疎通の支援に関する研修がされていたかどうかということが検証されているかどうかが中間取りまとめを読んでもよくわからないので、これは検証が必要ではないかと思います。 そして、警察官通報を初めとする警察の対応について、この検証ももう少し、特に捜査方法や施設への情報提供、警職法判断や精神保健福祉法に基づく通報、こういったことが妥当であったかどうかといったことを検証しなければならないのではないかと思います。 続いて、2点目のほうですけれども、中間取りまとめで問題に思った点です。 主に今回の件は、検証が措置入院の入院や解除、施設の防犯といったところに重きが置かれているわけなのですけれども、しかし、これは余りにも精神保健医療福祉の検証・検討に偏重した枠組みではないかと思います。特に措置入院になったということは精神障害者という要件を満たして措置入院になるわけですので、容疑者に何らかの精神障害があったのだということは、それはそのようになるだろうと思うのですけれども、その疾病や障害と事件時の行為の因果関係に関する検証というものがされていないのです。これは刑事事件における精神鑑定を根拠に置かなければならないので、精神鑑定を待ってからでなかったら、本来これは検証できないのではないかと思います。 だけれども、再発防止策という形で措置入院解除後のフォローアップに対する関心が非常に高い。そのような中間取りまとめのつくりになっておりますので、精神障害による行為を抑止するための措置入院という形でなければ筋が通らなくなるので、そうなると容疑者の犯行時の障害の状態と行為との因果関係の検証、証明が必要になると考えます。しかし、この中間取りまとめは検証、証明がされておらず、容疑者に精神障害があっ���という事実をもって措置入院に対する関心が書かれてしまっている点で問題があると思います。 今までもこういった精神保健上の問題という形で社会的に取り扱われた事件は、往々にして責任能力ありというふうにされる傾向にあります。本件もやはりそうした可能性があるので、そこは慎重に検討されなければならないのではないかと考えます。 あと、警察官通報に関して、警職法の通報なのですけれども、どうしてもこれを法律の手続にのっとってやったら問題がないというのは、法律の手続にのっとっているから法律上問題ないことにはなるのですけれども、警察官がどのような必要性を判断して警察官通報にしたのかとか、警察官側が必要とした根拠について、それが妥当であるか、妥当ではないのかといったことの検証も必要ではないかと思います。こういったことをしなければ、広く恣意性というのは許容されていきます。法律の手続に従ってなされた手続は妥当であったものとして処理されるきらいがありますけれども、そこについてはもう一歩踏み込んで検証が必要ではないかと思います。 それから、神奈川県警の方で具体的に結束バンドで職員を縛るだとか、外部との連絡を取れなくするとか、抹殺したあとは自首するとか、そういったことを書いた衆議院議長宛ての容疑者が作成した手紙があるのですけれども、これを施設側、かながわ共同会に神奈川県警が見せていなかったということが報道されたり、議会で質疑されていたりしています。神奈川県警は、事件の発生予防という観点から、逆に危機感を失わせる結果になるのではないかということで、事態の危険性を正確に理解していただけるようにその内容を口頭で説明したのだと、だから手紙そのものを示すことは必ずしも適切ではないのだということで、見せなかったと報道されています。 ですが、明らかに犯行の方法などを事細かに書かれているわけなので、この神奈川県警の見立てというものが果たして本当に妥当だったのか、否、妥当ではなかったから実際に事件が起きて、施設側は対応できなかったわけですから、この点に関しては踏み込んだ評価が必要であろうと思います。そうでなければ現場の職員は、手紙を見せられずに情報共有がないまま防犯対策の責任だけを負わされることになるので、施設側の努力だけに解決の糸口を求めていくと、そういう解決策の筋書きになってしまいます。警察官のそのときの手紙を見せないという判断が妥当であったかどうかということを検証しなければならないのではないかと思います。 3点目ですけれども、これは実際に再発防止策という形で期待を寄せられている継続支援チームと多機能垂直型統合診療所についての私たちが思っていることについてです。 まず、兵庫県で実際に実施されている継続支援チームについては、兵庫の精神障害者の団体と協力して独自に調査した結果、次のような事実がわかってきました。精神科救急の輪番を組んでいて、その日当番だった病院が、あまり評判がよくない病院で、そこにたまたま救急で入院した。入院して、その後、継続支援の対象になって、通院自体をかなり厳密に管理されてしまって、逆にしんどいということで体調を崩した人がいるということと、それから、かなり他害防止のための監視という部分が強いので、そのあたりで監視されているということで体調を崩して入院を繰り返したりとか、そういった人がいるので、実際の面でも慎重に考えられなければならないと思います。 多機能垂直型統合診療所に関しては、これもやはり福祉のマターに対して精神科医が非常に入りやすくなってしまうということと、その大きな権限を持って精神障害者の地域生活に常に医師の目がつきまとってしまうことで窮屈なものになるのではないかと懸念します。 4点目は、措置入院見直しについてとか、犯罪防止機能の強化といったことに対して一般論なのですけれども、措置入院解除の検証というものは非常に力点が置かれているのですが、再発防止策として措置入院解除後の過度に管理的な干渉がなされるのではないかと私たちは危惧しています。そういう意味では、こうしたやり方には反対しています。地域の精神障害者は、報道でそういう事件があって、精神障害の犯行というふうに報道されたことによって体調を崩す者がいますし、検討チームの報道を耳にして、自分も措置入院にされてしまうのではないかと、そうやっておびえている人もいます。ですので、その部分については慎重に進められるようにお願いしたいと思っています。 精神保健医療福祉の問題という形で総括されてしまうことによって、結果として私たち精神障害者の実際の生活が規制されていく法制度になり得る状況にあるので、精神保健医療福祉を犯罪の防止のための策にすることに対しては、強く反対します。 ありがとうございます。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会から御発言をお願いいたします。 ○小幡参考人 本日はヒアリングの機会をいただきまして、ありがとうございます。本来ですと、理事長の本條が発言するところなのですが、別件の会議が重なっておりますので、私、小幡のほうからかわって発言させていただきます。 私どもの団体は、精神障害者の家族会を中心とした団体・組織になっております。私たちとしては、今回の再発防止策の検討は必要なことだとは思っておりますけれども、今回の中間まとめ、また、この間の報道や、各団体さんからもるる発言いただいているところですけれども、このことが精神科医療全般の措置入院やそういったところに偏重しがちなところについては危惧を持っております。そういった意味では、予防拘禁的な機能や犯罪予防というような部分がしっかり押さえられるのであれば、別途対策も必要かと思っているところです。ただし、今回の再発防止策の中では、これに関するところがかなりまとめられておりますので、危惧されるところも含めて当会として意見を述べていきたいと思っております。 容疑者の特異な考え方というのは、精神の症状から発生するとは私たちは考えておりません。そういったことで治療で治るものではないとすれば、この入院措置、いろいろな対応というのは一時的な対応手段でしかなくて、本来の解決というところの糸口をともすると見失ってしまうようなことになりはしないかと思っています。 既に国のほうでは、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会というものが設置されておりまして、当会からも構成員に入っておりますけれども、そちらのほうで保護入院等の非自発的入院と措置入院というのは本来連動するものと思いますので、関連があるのであれば、そこの部分をしっかりそちらの検討会のほうにも盛りつけていけるような方策が必要ではないかと思っております。 それから、今回の防犯対策としての救命というところを本当に区別していかないと、元職員の犯行であるとなれば、幾ら防犯策をとっても内部的なところからの観点というのは網羅されていないところがありますので、盲点として残ってしまうのではないかと思います。退院後のフォローアップにつきましても、精神疾患の患者さんということであれば、いろいろな方策がもちろんとられるわけですけれども、入院中からの退院支援に向けての取り組み、ここに支援者の参加を、専門員などを含めてですけれども、必須としていただきたい。 それから、地域の訪問支援の拠点というものに圏域をどう定めるかということはあると思いますけれども、小回りのきく小規模な拠点、区域にして、ここにも多職種、いろいろな目が入るようなチーム編成を築いていただきたいと思っております。 地域生活に移った後は、治療の中断、今回はそれに当たるところもあるかとは思うのですけれども、ここにどうアクセスしていくのか。また、家族とは今回、容疑者の方は一緒に暮らされていなかったところもありますが、そういった背景がどこから生まれているのか。精神の特性等にもし起因するところがあるとすれば、医療中断がないように、また急性期に陥らないようにしていくというところは、本人のみの対応ではなくて、本人を取り巻く家族やそういったところに関する医療へのアクセスの方法についてもつぶさに見ていかないといけないのではないか。そういったところでは、診療報酬との兼ね合い等も出てくるのではないかと思っております。 また、今回、容疑者の友人等もいろいろ変調を感じ取っていたりというようなこともあったようですけれども、そういった意味では相談をする窓口をきめ細かに、また、どんなものもたらい回しにせず、ワンステップでそのことを受けとめ、関係機関等につながっていくというようなサービス体制も整えていくことが求められているかと思っています。 また、いろいろな事件が起きたときに対応するには、国や行政等のかかわりももちろん必要でしょうけれども、当事者や家族会等が、なぜそういったこと至ってしまったのかというところで独自に情報を入手し、介入していけるようなシステムを自治体等の後押しをもってできていくということがあるといいのではないかと思っています。 それから、今回、容疑者が緊急措置入院になったときの状況は余り詳しくわからない部分があると思うのですけれども、措置入院になったときの身体拘束等が広がってきているというような背景を見たときに、例えば一般的な緊急措置入院になった場合と、今回の容疑者が措置入院になったときの受け入れや治療方針を立てるときの差異というのは逆になかったのかどうか。特異な事件としては扱われるのだけれども、ほかの状況と比べたときにどうだったのかというところは私たちも情報を得られないところがありますので、そういう観点から検証するのであれば、他の類似事件等も含めて比較対照が必要だと思いますし、現在、事件とは直接関係のない状況であっても、措置入院や緊急措置入院、また保護入院の実態というものもたださないと、明確な対策はとれないのではないかと思っております。 いずれにしましても、精神疾患、精神医療のところに偏重しない検証というものを進めていただきたいですし、今回の事件は防犯をしても内部から起こさせてしまえば、それは対応のしようがないという部分もありますので、こういった点については、より掘り下げて検証いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、公益社団法人日本精神科病院協会から御発言をお願いいたします。 ○松田構成員 資料7です。私、構成員ですけれども、たまたま日本精神科病院協会の役員ですので、その立場で今、お話しさせていただきます。 声明を日精協で出しました。その中で、終わりのほうですが、今回の事件でさまざまな立場から多くの意見表明や議論がなされていますが、日常的に措置入院患者を受け入れている日本精神科病院協会としては、今後二度とこのような悲惨な事件が生じないように、十分に人権擁護に配慮した措置解除後のフォローアップ体制の充実を含め、制度の見直しが早急に必要であると考えます。そして、今回の事件が地域移行の流れを阻害し、精神障害者への偏見を助長することのないように、そして、精神障害者と地域がともに安心かつ安全な生活を実現するために、各団体の団結が望まれますということです。 次のところには、今度、私どもの会長の意見が書かれています。その最後の方で、途中は飛ばしますが、再発防止を目的に治療・改善を行うための保安処分の検討や、医療監察法の対象者を治療可能な精神障害者のみに限定してよいのか。本来は司法モデルであるべき案件を安易に医療モデルとすることで、精神科病院に責任を押しつけてはいないかといった根���的な検討が求められているような気がしてならない。病院はあくまでも治療の場です。それを司法の考えを導入するというのはなかなか難しい。今回の事件に関しても、司法の側の検討をぜひお願いしたいと思っています。 以上です。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、公益社団法人日本精神保健福祉士協会から御発言をお願いいたします。 ○田村参考人 公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長の田村と申します。よろしくお願いいたします。 資料8に従いまして、私どもの協会の意見を述べさせていただきます。 また、その前に、今回の事件におきまして被害に遭われた全ての方々に対して、慰めがありますようにお祈りしたいと思います。また、この検討会におきまして、先生方が熱心に御議論くださっていることと、本日こういう機会を頂戴いたしましたことに感謝申し上げます。 それでは、資料8に従いまして述べさせていただきます。 私どもの団体は、精神障害者の社会的復権と福祉の向上ということに取り組んでおります専門職の団体であります。 まず1点目、幅広い見地から事件を検証し、再発防止策を検討すべきです。事件発生後の早い段階でこの検討チームが設定されたこと、そして、措置入院制度の見直しが規定���ことかのように議論が進んでいることに、本日も幾つかの団体の方が御意見をおっしゃっていますけれども、私どもも違和感、そして危機感を強く覚えております。こうした類似の事件の再犯防止のために最も重要なことは、生きるに値する命とそうでない命といったものを選別するような差別思想、これといかに私たちが闘うかということの検討が必要だと思います。その意味では、政府としてもその方策を議論する必要があると考えます。 また、そのためにも、今回の事件の刑事司法における対応の検証と課題抽出が欠かせないと考えます。 2点目です。本協会としましては、精神科医療や措置入院制度のあり方及び退院後の継続的な支援のあり方を今回の事件の再発防止策として論ずることに反対いたします。これも他の方々も述べられていますが、被疑者の措置入院歴あるいは精神障害ということと、今回の事件との因果関係は明らかになっていないと思います。そういう中で、措置入院制度の見直しを検討することは、あたかも犯罪の再発防止の機能を精神科医療が担うということを肯定しているように映ってしまいます。精神科医療の守備範囲というのは、あくまでも精神疾患のある人への適切な医療の提供であります。その一端を担う措置入院制度におきましても、極端な差別思想に基づく行動をとる方、そういった方を取り締まるような治安機能はあり得ないと考えます。 また、私どもソーシャルワーカーである精神保健福祉士は、基本的に御本人中心の支援を行う立場にありますので、社会防衛のために私たちの支援が機能するということは直接的にはあり得ません。 3点目です。改めてノーマライゼーションやインクルーシブな社会の実現に向けた取り組みを推進すべきです。日本における障害者入所施設の入居者の方あるいはその御家族は、本当に幸せな日々を送っていらっしゃるのでしょうか。今回亡くなられた方々のお名前も公表されなかったということ一つとっても、その人生がどのようなものだったのかということを想像させられます。たとえ障害を持って生まれてこられたとしても、地域社会から排除されることなく幸せな人生を送れるような社会づくりが本当に必要だと思います。そのためにも、財源を伴った社会保障の充実は欠かせません。国としては、生存権の保障ということを貫く姿勢を今こそ見せていただきたいと考えます。 また、改めまして、福祉専門職や研究・教育者が差別思想というものに対峙できるような共生思想を再構築し、広く啓発することも重要な使命であると考えております。 4点目です。福祉人材の確保と育成方法について見直すべきです。今回の事件と障害者施設が置かれている状況やそこに従事する福祉労働者の実情等を切り離して考えることはできません。福祉人材を養成する教育現場においては、人権教育を一層充実させること、また、一定の資質を備えた人材を雇用できるだけの待遇を確保すること、そして、福祉現場での教育研修体制を充実させること、これらが一体的に図られる必要があると考えます。 5点目です。私どもソーシャルワーカーとして、本事件の被疑者をもしも私たちの支援対象であるクライエントと捉える場合に、その時間と費用の保障ということが必要であると考えます。もし本事件の被疑者に精神保健福祉士として支援介入するとしたら、もちろんこれは医療の対象とは限らず、福祉的な支援の対象ということを多く含んでおりますが、長時間をかけて援助関係を形成するということ、そして、この方が持っている心の闇に入り込みながら詳細なアセスメントを行うということ、その上で御本人の不満や不充足感といったものがどういったところから起こってきているのか、その根源を探ること。そして、この方がどういう生き方をしていきたいと考えているのか。そういった生き方探しに伴奏するようなソーシャルワークの関わりが必要となります。 こういった支援を丁寧に行うことを考えますと、仮に例えば今回のように措置入院でしたけれども、そういった短期間に限定される、そして強制的な治療の場においては、この関係形成においた支援は不可能と思います。また、これをもし成し得ようとしましたならば、制度的、経済的な裏づけなしには行うことは困難と考えます。 以上の5点を総括させていただいた上で、措置入院制度のあり方ということに関しましては、特に措置解除の判断やその後の通院など強制医療提供の部分に特化して議論が矮小化してはならないと思います。警察官通報のあり方、措置診察件数の都道府県格差を初めとした措置入院に至る過程の検証も含め、現在厚労省に設置されております、これからの精神保健福祉医療のあり方に関する検討会、こちらで精神保健福祉法の改正の検討がなされているところですので、そちらにおいて議論すべき事項であると考えております。 このため、私どもの協会としましては、そちらの方へ措置入院制度のあり方に関する具体的な意見提出をしたいと考えていることを申し添えて、本日の意見とさせていただきます。 なお、添付は私どもの協会で2度にわたって、今回の事件とそのことについての報道等に関しまして見解を出させていただいておりますので、御参照いただければ幸いです。 以上です。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、続きまして、日本多機能型精神科診療所研究会代表世話人、窪田彰氏から御発言をお願いいたします。 ○窪田参考人 今日は発言の機会をいただき、ありがとうございます。 今回の事件で亡くなられた方々の御冥福をお祈りしたいと思います。 さて、私は、今回の事件の本人が措置入院として適切であったかどうかについては、詳しく知るものはでありません。ただ、今回のことで気づかされた措置入院後の地域支援体制の乏しさ等について意見を述べさせていただきたいと思います。 医療保護入院では、退院後にケア会議が位置づけられている一方で、措置入院においては退院後の支援を検討するケア会議すら求められていないのが現状です。 私は、精神科診療所を開業している精神科医師で、日本多機能型精神科診療所研究会の代表世話人をしております。日本の精神科医療は、入院ばかりに頼らない地域ケアがなかなか実現できていないことが問題だと思っています。そのためには、重い課題を持つ患者さんを地域で支援できる包括的精神科外来医療チームを生み出していかなければならないと考えています。この考えに至った道筋と今後の方向性について述べさせていただきます。 それでは、1枚目のスライドに移ります。 東京の下町は、精神科病床が極端に少ない地域で、1978年に日本で最初の精神科救急病棟がこの錦糸町の都立墨東病院に生まれました。このときに私は着任しています。都立墨東病院の30床の入院病床は、日本一の短期入院期間を誇っていましたが、当時は退院後の治療継続支援もリハビリテーション支援もなく、日が経つにしたがって、再発再入院患者さんが増えてきたのです。このような経緯から、退院後の再発再入院を少なくするためには医療の継続支援が必要であり、同時に、地域に当事者たちの心の拠り所になる拠点も必要だと考えました。 そこで、周囲から寄附を集めて、当事者たちが自由に利用できる「友の家」と名づけた部屋を墨東病院の近くの町の中につくりました。その後、それらを支援し、継続的な医療を提供するために、1986年に錦糸町に精神科診療所を開業しました。墨田区等の行政や地域の医療・福祉機関との連携を構築し、必要な地域資源を立ち上げるなど、様々な活動をしているうちに30年の歳月がたちました。必要に応じて必要なサービスを提供できる体制を整えていくことによって、気がついてみると、まだ不十分ながらも重い課題を持った患者さんのための地域ケア体制ができてきました。 2枚目のスライドに移ります。 入院ばかりに頼らない地域での生活を支援していくためには、まず、重い課題を持った患者さんを外来で支援できなくては始まりません。重い課題を持った患者さんとは、この表のように例示できます。措置入院後とか、長期入院後とか、刑務所出所後とか、そういった課題を持った方たちがおられます。また、重い課題を持った患者とは、この表のほかにも、急性期の激しい病状を示す患者さんも短期的には含まれます。正直に言えば、重い課題を持った方たちを当院で診なくてはいけないとの制度はありませんから、本音のところではつらいなと時には思うこともあります。しかし、重い課題を持った方こそ手厚い支援が必要であるにもかかわらず、そのような患者さんを積極的に診療する医療機関は非常に限られており、当院では何とか診てまいりました。 今後は、市町村からの委託事業等により、何らかの責任と公的役割を認められたほうが、覚悟して実施ができるように思っています。 次のスライド、3番目に行きます。 当院の通院患者さんの特徴をグラフでお示しします。左側の円グラフのように、当院は統合失調症の患者さんが半分近くを占めています。鬱病や神経症圏の患者さんが多い一般的な精神科診療所と比較すると、当院は比較的重い患者さんが多いことが特徴です。 右側の円グラフは、当院でのフォローアップ期間を示しています。当院では、10年以上治療継続している方が40%以上を占めており、多くの方に長期の継続支援をしていることがお分かりいただけると思います。さらに、スライドには示しておりませんが、最近のある水曜日を急遽調べたところ、その日の私の外来患者さん69名中、措置入院経験者が6名、医療監察法通院処遇中の患者さんが2名、刑務所経験者が3名、拘置所経験者1名、計12名が重い課題を持った患者さんでした。刑務所経験者3名のうち2人は違法薬物の使用経験があります。この方たちは、外来通院につながっているという意味で成功例です。問題は、通院治療中に中断し、再三の電話連絡をしても応じない、つまりは継続支援からドロップアウトしてしまう方たちが問題としてあると思います。 4番目のスライドに移ります。 これは現在の当院の実践を図にしたもの��す。赤い字の箇所は診療報酬外のサービスで、ボランティアになっています。当院の特徴は、外来で医師の診察に加えて精神保健福祉士などのコメディカル職員も個別面接や家族支援を行い、ケースマネジャーとしての調整役を担っていることです。このことが毎日夕刻に開かれている院内ミーティングでのアセスメント等の検討時にチーム医療の重要な要の役割を果たしています。 精神科デイケアは、リハビリテーションへの入り口の役割とともに、人間関係が苦手な患者さんが安心できる環境で仲間に出会える場の役割があります。訪問看護や訪問診療、往診といったアウトリーチ支援を行うことによって、外来で通ってくるのが難しい方への医療継続支援等、ある程度の危機対応が可能になります。また、患者さんが実際に生活する場を見ることで、より本人のニーズに即した包括的な支援を行えることも、アウトリーチ支援の利点です。このようなアウトリーチ支援を当院は1カ月間に合計400件ほど行っています。ケア会議は、行政や入院中の精神科病院の職員との協議を行う大切な場ですが、ほとんどの活動は持ち出しで、報酬はありません。 5番目のスライドに移ります。 この図は、錦糸町の地域精神保健マップです。地域全体で精神障害のある人々を支えるために、顔の見える連携を構築しようと考えています。このようにサービス拠点が地域に点在して町に溶け込んでいる、町に散らばっているところがうちの特徴です。住みなれた地域でサービスを受けられることが特徴です。区役所やスカイツリーで患者さんがデイケア等でつくった作品を販売するなど、さまざまな活動を通して地域住民の精神障害者への理解も促進されてきたと感じています。このような地域に根差した活動や支援の提供を通じた地域共生社会の実現が、私たちの目指しているところです。 次に、6番目のスライドに移ります。 医療機関では提供困難なサービスについて考えてみます。当院では、このように創意工夫をして実践してきましたが、それでも力の及ばないことがあります。以下にあるような方々には支援が大変に困難なものです。 第1には、引きこもり等で初診すら困難で、もしくは受診拒否の方への治療導入。 2番目には、重い課題を持った患者さんが受診を中断・拒否している場合です。私たちは、患者さんの自己決定権を尊重しつつも、患者さん及び周囲の人々の生命、健康、生活を守るための支援をしていきたいと考えていますが、現実には難しい問題が多いのです。治療契約が成立しない患者に対しては、たとえアウトリーチ支援が可能な体制があっても、強制的な治療提供はできず、手を出せないのが現状です。できれば措置入院などの強制力を発動するために、入院にならないうちに地域で見守りを続けて孤立を防ぎ、根気よく働きかけることにより関係性を構築し、本人が納得した上で外来治療への導入もしくは再開することが望ましいと思っています。そのためには、公的な事業委託のような診療報酬とは違った仕組みで当事者を見守り、関わっていける���組みが必要と考えています。 さらに第3には、薬物依存症等の濃厚なケースマネジメントを必要としている場合でもケースマネジャーが実施するサービスは現状では診療報酬の対象外であります。これらの課題は市町村から医療機関への業務委託が制度化されれば、地域への責任が生まれ、公的役割を果たすことができます。 7番目のスライドに移ります。 ここで、通常の医療機関では対応困難な方たちの医療継続支援の提供方法について提案したいと思います。 市町村からの医療継続支援については、2つの方法があると思っています。一つは、この図の右側の部分で、市町村が直接支援として保健師等の力で支援する現状のスタイルです。もう一つは、図の左側の部分、民間医療機関に業務委託をする案です。市町村の役割と責任の一部を実際に外来診療を行っている医療機関に業務委託することにより、民間医療機関でも市町村の保健師等と協力しながら一定の役割と責任を果たすことを可能にするのです。つまり、通常の診療では対応困難な患者にも、温かな見守りによる孤立防止や十分な時間をかけた関係づくりや必要時の危機介入ができるようにするのです。仮にこのような医療拠点を意欲のある外来医療機関、つまり、全体の精神科外来の約10%が引き受けてくれれば、全国に500から600カ所ができると思います。 すなわち人口10万から20万に対し1カ所程度ができてくれれば、継続的な医療支援が機能しやすくなると思います。例えば措置患者さんの退院前にケア会議を開き、その後の支援を行う場合を考えてみます。東京都は、人口当たりの措置入院が最も多い自治体の一つですが、例えば人口26万人の私がいる墨田区では、年間では二十数人が措置入院しています。月に直して言えば月に2人程度ですから、1つの機関で十分対応可能と考えられます。そして、このシステムの透明性を確保するためには、各都道府県単位の精神保健センターがモニタリング機能を担うようにすれば良いと考えています。 8番目のスライドに移ります。 次に、個人の生活・価値観を尊重した医療継続支援を実現するための条件について触れたいと思います。 第1には、医療機関が適切なアセスメント、ケースマネジメント、24時間365日のミクロ救急等を実施することです。手厚い支援が必要な人には、さまざまな医療資源や福祉資源を活用し、多機関との連携を密に行うことが必要となってきますので、それらのサービスの連携、構築のためのケースマネジメントが支援の鍵になります。そして、病状や生活状況が改善したときには、定期的アセスメントにより、逆にサービスを減らしていくということも必要になってきます。 第2には、外来医療の充実です。入院医療中心から地域中心へという国の方向性が明確に示されていますが、残念ながら、外来医療の診療報酬は従来と変わらず手薄なままです。デイケア、アウトリーチ、多職種によるケア等の外来医療全般の質の底上げが必要だと思います。 3番目はスライドのとおりです。 第4には、自治体の実情に応じて、民間医療機関への業務委託をすることにより、官民協働で包括的地域ケアを提供することです。これにより、地域共生社会の実現を果たしていけると考えています。 最後の9番目のスライドになります。 このように、市町村単位で民間医療機関への業務委託による官民協働の体制が実現すれば、カナダやイギリスやイタリア等の先進諸国と同様に、日本にも地域に責任を持ち、重い課題のある患者さんにも対応可能な精神科外来医療拠点が生まれます。ここに多機能で包括的な精神科外来医療チームを形成して、人口10万から20万人に1カ所の地域精神保健センターを日本にも創設する必要があるのではないかと考えています。 以上です。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、田原課長、よろしくお願いします。 ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 事務局でございます。 追加資料を今、配付させていただきたいと思います。全国手をつなぐ育成会連合会から冊子が届きましたので、お手元にお配りいたします。 以上でございます。 ○山本座長 どうもありがとうございました。 それでは、そのほか本日御発言いただいた方々から、もし追加の御発言があれば承りたいと思うのですが、いかがでしょうか。 どうぞ。 ○日野参考人 身体障害者施設協議会でございます。 他の団体の方とは、施設という視点から若干違う意見を申し上げたいと思うのですが、今回の事件について、協議会としていろいろな意見が出たのですが、侵入防止という観点から考察しますと、まず第1は、敷地内への侵入防止策をいかに図るかということと、2つ目は、建物内、要するに利用者の方が生活をされている居住空間への侵入防止策をいかに図っていくかということと、3つ目が、今回の事件のように建物内に侵入された場合にどう対応していくかという、この3つの視点から、私たちの協議会は具体的にこれから取り組んでいかなくてはいけない重要な課題だと思っています。 もう一つは、今回の事件が元職員であったということは、やはり重視しなくてはいけないということで、特異なケースではあるにしても、今、職場環境改善ということも先ほど申し上げましたけれども、職員のメンタルヘルスケアというものをしっかり取り組むことが、職員の資質の向上にもつながると思っていますので、その部分だけ追加をさせていただきました。 ○山本座長 ありがとうございます。 他はいかがでしょうか。 どうぞ。 ○久保参考人 今、お手元に配っていただきました9月号の「手をつなぐ」という冊子ですけれども、私ども、先ほどのお話の中でも意見を言わせていただいたのですが、知的障害の方だけではなく、精神障害の方や身体障害の方からもお声をたくさんいただいておりまして、助けてほしいというような意見とか、今の報道されていることが障害のある人たちや家族から見るとマイナスのイメージばかりになってしまっているというのがあるのです。それで私たちは、もっと前向きに、みんなと家族や仲間と本当に明るく前向きに元気に生きている、こういう人たちのことを、障害のある人たちのところに余り関心を持っていない方も含めて、この人たちの命がなくていいものでしょうかというので発信をしたいなと思って、9月号を出させていただきました。 みんなマイナスイメージで、怖がって助けてほしいという声が聞こえてきますので、前向きに生活をしていけるような、そんな活動の一つとしてこの9月号をやらせていただいていますので、報道関係にはそういうところに御注意いただきたいという気持ちもありまして、今日提供させていただきました。よろしくお願いします。 ○山本座長 ありがとうございました。 その他いかがでございますか。よろしいでしょうか。 それでは、本日御発言いただきました各団体の方々、本当にどうもありがとうございました。御礼申し上げます。 それでは、各団体からのこれまでの御発言を踏まえまして、御質問、御意見があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 田中構成員、どうぞ。 ○田中構成員 育成会連合会としても2つ要望させていただいておりますけれども、1つは、本人の精神鑑定がどのような進捗状況になっているのかということと、この会をどのように進めていくのかということについて、今日意見提出をしていただいた団体からも、そこを踏まえての検討が必要ではないかとされておりましたので、神奈川県での検証委員会の動きと、精神鑑定についての見通しはどのようになっているのかについて、お答えいただける方がいればお願いしたいと思います。 ○山本座長 ありがとうございます。 今の点に関しましては、神奈川県のほうはいかがですか。 ○神奈川県保健福祉局長 神奈川県の保健福祉局長の佐久間です。 今日は大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 私どもでやっております、先ほど団体の方からも検証委員会のお話を具体的に出していただきましたけれども、厚労省のチームと余りほどなく設置をさせていただいて、主に事実関係をどう認定していくかということと、それに対してどういう課題があったのか、課題に対する対応はどうすべきかと、こういった視点で検証をやらせていただいております。 もちろん第三者による検証委員会でございますので、私ども事務局がいつ出るとはなかなか言いにくいのですが、今の見通しですと、最終的なある程度のまとまりある報告、レポートというのは11月中にいただけるのではないかと受けとめてございます。 以上でございます。 ○山本座長 ありがとうございました。 田中構成員、よろしいですか。 ○田中構成員 であるとして、この会がいつ結論を得るのかということと、幾つかの団体や私たちから要望した精神鑑定も含めて検証につなげるということについて、事務局としての見通しについてもお聞きしたいと思います。 ○山本座長 事務局、よろしいですか。 ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 精神鑑定の方の見通しは、まだ我々も十分承知はしておりませんが���この検証チームの再発防止策については、秋頃にまとめるということで申し上げておりました。大体11月中を念頭に置いていたものでございますので、神奈川県の検証の状況なども念頭に置きながら、この場でのいろいろな意見集約を見て、再発防止策がまとめられるように進めていきたいと考えております。 ○山本座長 ありがとうございました。 田中構成員、どうぞ。 ○田中構成員 団体からの意見としても強く上がっておりましたし、私も構成員としては2つの結論を待ってから検証報告を出したほうが、いろいろ指摘されたことに対してもバランスよく答えていくことになるのではないかと思いますので、11月ごろに報告書を出すという見通しを立てた時期とかなり情報が変わってきておりますので、もう一度そこは再考していただきたいと意見としては述べさせていただきます。 ○山本座長 この点につきましては、今の御意見をいただきまして、ちょっと検討させていただきたいと思います。 他はいかがでしょうか。もう田中構成員はよろしいですか。 ○田中構成員 今の件1つです。 ○山本座長 他はいかがでしょうか。 平田構成員、どうぞ。 ○平田構成員 今の精神鑑定との関わりについては、何回目かの会議で私も指摘したと思うのです。やはり鑑定の結果といいますか、被疑者の病理と事件との関係が解明されなければ、結論を急ぐべきではないという話をしたつもりなのです。ただ、それが確定するのを待つということになると、最高裁まで行ってしまう可能性がありまして、いつなのか見通しがつかないという事情もありますので、制度的な問題に限ってこの検証委員会で取りまとめるということはあってもよいかなと私は考えているのです。 ただし、鑑定結果が出たところで、もう一度そこに焦点を絞った検討会は再開すべきではないかと、ここで述べさせていただきたいと思います。 ○山本座長 ありがとうございます。 その点について、松田構成員、いかがですか。 ○松田構成員 全く同じ意見です。 ○山本座長 ありがとうございます。 村上先生、どうぞ。 ○村上構成員 確かに精神鑑定の結果を待って、それからというのが一つの正論ではあるのですが、私はちょっと違った観点でお話をさせていただきたいと思います。 医療監察法ができました池田小学校事件の場合にも、要するに彼がこれまで医療を受けてきた経過を検討されて、そして、医療監察法という制度がスタートいたしました。制度が発足したときには随分反対意見も多かったと思います。ですが、ああいう不幸な事件をきっかけとして、医療としては、松田先生は司法モデルとおっしゃいましたが、あれは司法モデルを取り入れてはいるけれども、病院そのものは医療モデルで動いております。そういう意味での展開を考えてみますと、今回の措置入院という状況の中で、措置入院個々に関して、そのときに医師がどのように判断をしたのかに関しては、実際に診てきていただいた先生も含め、我々もいろいろ書類を読ませていただいた関係も含めた上で検討をさせていただきました。 ですから、確かに精神鑑定というのは、とどのつまり最後の結論はこれでしたという正解みたいなものがあるのだけれども、我々は全て正解を知った後に判断をしているわけではない。日常臨床というのは、そのときその場で状況を含めて判断をしております。その上で我々が陥りやすい落とし穴があったり、我々が用心しなければいけないことだったり、我々が準備しなければいけないということは、現時点でもしっかり論議はできるし、提案はできると思っております。 何度も申しますが、池田小学校のときの事件に関しては、岡江先生が、亡くなられる直前ですけれども、鑑定書を公にされました。お読みにな��た方もおられると思います。その鑑定書の中は、最終的には情性欠如の精神病質、パーソナリティー・ディスオーダーという判断なのですけれども、読み方によれば、もっといろいろな議論ができそうなものでした。 あれは一審でほぼ確定して、控訴したものもすぐ取り下げましたから一審で確定して刑が執行されましたけれども、不幸な事件を契機にして、でき上がった制度というのは必ずしも間違いではなかったと私は思っております。 ○山本座長 ありがとうございます。 今の点について、いかがですか。 座長でございますが、私も中間取りまとめの際にも申し上げましたけれども、鑑定の結果が出るまでは相当時間がかかるわけです。しかも、我々は検証におきまして課題を抽出したわけですから、その課題につきまして制度的に再発防止策を出すというのは義務だと思います。そして、これは秋頃までを目処に出すということを公にしておりますので、そういうことで再発防止策を出していくという方向で堅持したいと思います。それでよろしいでしょうか。 松田先生。 ○松田構成員 それで全く問題ないです。ただ、先ほどから皆さんの意見の中に、措置入院とかそのあり方を検討しているかのような御発言がありましたが、そういうことは一切ありません。この事案に関してどうなのかということをやっていますので、それに対して今、再発防止をどうしたらいいかということに特化しています。措置入院はこうあるべきだなどという上から目線の議論は一切していないということをお伝えしたいと思います。 ○山本座長 ありがとうございました。 他はいかがでしょうか。 松本先生、どうぞ。 ○松本構成員 私も今回の事件をきっかけにして、質の高い地域精神保健福祉のサービスが実現できればいいなと思っているのですが、その中で、きょう窪田先生に御指摘していただいた、本当にだんだん地域中心の精神科医療になっているのだけれども、診療報酬は本当に入院中心についていて、外来などではやせ細った形で支えている現実がありますし、地域保健の行政サービスのほうも年々人員的には厳しくなってきて、直接住民を支援するというよりは、役所仕事になっていってしまっているという現状があるなと思っています。 その中で、今日は窪田先生の御紹介された内容にちょっと関心を持ったのですけれども、2点ほど質問させていただければと思います。もしわかればということなのですけれども、現状の日本の中で、多機能垂直型のこのサービスをやっている医療機関というのがどのぐらいあるのか。例えば実態として、そういったところが担えるぐらいの潜在的な数があるのかどうかということが1点。 もう一点、私自身は薬物依存症を専門とする精神科医なのですけれども、本当になかなか医療機関が少なくて苦慮しているのですが、例えば行政から一定の委託費があれば診られるのか、あるいは診るだけのソフト面というか、職員のスキルなどは高められる可能性はあるのか。この2点について御意見をいただければと思います。 ○山本座長 ありがとうございます。 では、窪田先生、お願いします。 ○窪田参考人 御質問ありがとうございました。 まず、名前なのですが、今、垂直まで言うと余りにも長いのと、多少の概念の混乱がありますので、多機能型精神科診療所と言っています。それに相当する今回のようなきちんと地域でケアできる体制を持った医療機関がどれだけあるかといいますと、もしこれが制度として発足したときには、診療所レベルでは恐らく50から多くて100ヶ所くらいだと思います。日本中の精神科診療所でデイケアを持っているところは大体多機能になっているのです。それが約450件です。その中で重い患者たちを責任を持って診ると手を挙げる精神科診療所は、恐らく3分の1から4分の1というところだと思います。 これが始まったときには、精神科病院の外来で多機能になっているところは随分全国的にありますので、そこが中心的に担っていただいて、都市部については多機能型の診療所がやるというような現実的な形になると思います。それから、公立病院や総合病院でもそういったことが担える病院は幾つもあるだろうと思いますから、日本の総力を合わせて500~600カ所できてくるのではないかと思っています。 実際の力についてはどうかということを言われると、たしかに能力的にはまだばらつきがあります。少なくともデイケアをやっているところはスタッフが10人以上いますが、当院や幾つかの力をこめて実践しているところは50人を超える職員がいる診療所が増えてきています。全体を見れば、まだ研修も必要ですし、これがもし委託を受けることになれば、責任を持って薬物依存の患者を診療所も診なければいけないし、そのことについての研修もしなければいけないと思っているところです。 ありがとうございました。 ○山本座長 ありがとうございました。 松本先生、よろしいですか。 ○松本構成員 はい。 ○山本座長 他、いかがでございましょうか。 岩崎構成員、どうぞ。 ○岩崎構成員 私、再発防止ということに関連して言えば、先ほど育成会あるいは身障協の会長さんからお話がありましたように、教育の必要性というのは大変大事だと考えておりまして、文科省でもカリキュラム編成の際にそのような努力をしていきたいという前向きな回答をいただいております。 私が知る限りでは、平成の1桁の時代には、福祉の教育モデル校みたいなものがあって、学校教育の中でインクルーシブ社会の創設に向けた検討が行われていたのですけれども、このところは余り聞かれなくなってきた。ということは一般化してきたということで、評価すべきなのかもしれませんけれども、子供たちにとってはそういう機会に接することがなくなったということで、ぜひ団体としても御活躍をお願いしたいと私個人的に思っております。 それから、日野会長から出た中で、防犯対策と防災対策は一体的にしていくべきではないかという御発言をいただきました。私、初めてこういうことを聞いたのですけれども、今回出されました4課長通知の防犯に関する通知と、これまで行われてきた防災対策の中で示唆に富むようなお話があればお伺いしたいと思ったのです。 といいますのは、今回の防犯対策について、ちょっと細か過ぎるのではないかとか、幾つかの批判を各種別からお話しいただいているものですから、もしあれでしたら、身障協としてどんなお考えかも含めて。 ○日野参考人 岩崎構成員のほうからおっしゃったこと、教育の話は本当に重要だろうと思いますので、協議会としても、ライフステージに沿った教育というのが必要なので、教育委員会と社会福祉法人と一体的に取り組むことが必要だろうと思っております。 それから、防犯対策につきましては、示された通知とかでちょっと表現が過度な体制整備をしないようにとお願いしていますけれども、例えばある団体、先日の別のところのヒアリングでおっしゃったのは、防犯カメラを設置するということについては人権の問題、例えば監視をされるとかいうこともあるので控えていただきたいという御意見があったのです。それは身障協としては、外に向けての監視カメラであれば特に問題ないのではないかと思っておりますけれども、やはり一番危惧するのは施錠のところです。施錠の方法もいろいろあるのですが、例えば外から今回の場合はハンマーか何かでガラスを割って、そこから解除して侵入した。そのことであれば、例えば割れにくいようなビニールを窓ガラスに張るとか、そういう方法をとれば、例えばハンマー等でガラスを割るにしたって時間がかかるし、音がしますので、それは職員が気づくと思うのです。その程度であれば問題ないのですが、何カ所も施錠するとかいうことに関しては、先ほど申し上げました防災、万が一災害があったときに避難に時間がかかる。避難経路の確保ということを含めて一体的に検討しなくてはいけないのではないでしょうかということで発言をさせていただいたということです。 ○山本座長 岩崎構成員、よろしいですか。 ほかはいかがでございましょうか。 部長、どうぞ。 ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 ありがとうございます。 防犯と防災ということで、社会から閉じた施設にならないようにというのは、どの委員からも共通して出ている話でございまして、私どものほうも通知の中で、地域と一体となった開かれた社会福祉施設となることと、防犯に係る安全確保がなされた社会福祉施設となることの両立を図るために���日ごろから利用者が地域に出て活動するということ。それから、地域開放など地域の関係者との交流に向けた諸活動について、防犯に係る安全確保に留意しつつ、これまで以上に積極的に取り組むことが重要で、また、利用者の自由を不当に制限したり、災害発生時の避難に支障が出たりすることのないように留意するということを書かせていただいております。 そうはいうものの、また改める必要があるのではないかという御示唆、御提言がありましたら、またお聞かせいただければと思います。 ○山本座長 ありがとうございました。 そのほか、いかがでございましょうか。 どうぞ。 ○松本構成員 先ほどの多機能型クリニックの話の続きなのですけれども、今、なかなか公的機関で地域のサポートをするマンパワーが少ない中で、こういう民間のそういったところに委託するというのは一つのアイデアだなと思う一方で、本日、全国「精神病」者集団の方がプレゼンテーションしてくれた中に、やはり医療の抱え込みみたいな感じになるのではないかという、それも確かに危惧すべきことかなと思っていて、先生のクリニックなどは本当に地域に根差してやっているのですけれども、地域によってはかなり病院で抱え込んでいるなという感じもある。 多分、その解決策の一つとして先生が提案された中で、市区町村などとの人的な交流であるとか、精神保健センターのモニタリングみたいなことを添えられたのかなと思っているのですけれども、どうでしょうか。やはりこれが医療の抱え込みとかになって、それは私もとても危惧すべきことなのかなと思っているのです。 ○窪田参考人 ありがとうございます。 これまでの日本の精神科診療所を考えますと、余りにも非力だった。医者と事務の2人しかいない。これで一体、重い人たちを地域で支えられるのかという、とても無力な状況があったと思います。やっと最近はデイケアができ、訪問ができて、他職種多機能になり一定の力を持てるようになってきたのです。さらに近年では、障害福祉サービスのほうも障害者自立支援法ができてから株式会社も実践する時代ですから、医療機関も包括的ケアや垂直統合型と言うなど、一つの医療チームでしっかり支援する必要があります。重い急性期の状況にある人たちについては、とにかく相当力を込めないと支え切れない。医師が外来で10分間程度面接するだけでよくなるかというと、それだけでは無理です。地域の中で様々な力を統合していく必要があります。しかし、日本の現状はまさに個々ばらばらです。たくさん地域に福祉施設はあるのだけれども、どれもみな別々の法人がやっていて、チームになっていないのです。これが日本が諸外国に遅れをとっている面だと思っています。重い人をサポートするときには、多職種による多機能の連携をチームとしてやっていく必要があります。そのためには、一つの医療法人でチームとしての実践をしっかりやらなければいけないと思っています。 ですから、一定程度の安定を見たら、そこからは福祉レベルに移すことを私は水平連携と言っていますが、力を込めるときには力を込めてやる。そして、一定程度安定したら地域の福祉の人たちにお任せしていくということが必要です。一つの医療法人だけで抱え込まないことは大事だし、開かれた場である必要がありますが最初の急性期のときには力を集中して対処しなければならないわけですから、最初の大変なところは医療チームがしっかりと支えて、そして一定程度よくなったら、より広い範囲の中で見ていくという構造が必要と思います。今までの日本にはこのような医療ケアが無さ過ぎたのではないか思います。 ○山本座長 私からも1点よろしいですか。 これは継続的支援を行う場合、期限とかはどのようにされているのでしょうか。それと、行われていることについて、もし課題を感じていることがあられたら、ちょっと挙げていただければ非常にありがたいのですが。 ○窪田参考人 特に統合失調症の方については、現状で言えば、やはり再発予防が大事ですから、5年、10年と長いお付き合いになるのはやむを得ないと思っています。ただ、かなり力を込めてサポートする、これもかなり個人差がありますね。本当に数週間で急性期を立ち直る人もいれば、引きこもった状況からやっと友達ができて、人の輪の中に入っていけるのに10年かかる人もいますから、何とも期間については一概には言えないと思います。ただ、評価を定期的に行って、不必要な支援は減らしていくという作業がいると思っています。 現状で我々のクリニックで困っているのは、例えば家を探しに不動産屋さんへ行っても、それは診療報酬にならない。仕事を探しにソーシャルワーカーがハローワークに行っても、これもボランティアにしかならない。そろそろ退院だから来てくださいねと、当院のスタッフが精神病院のケア会議に行っても、これも診療報酬にならない。全部持ち出しでボランティアではなかなかやれないのです。そういった生活支援の活動に対して経済的な手当がつく必要があります。 逆に言えば、私の提案の中にある地域精神保健センターをというのは、そこに2人でも3人でも自由に動けるコメディカルがいてくれれば、個々の活動のたびに診療報酬にしばられずに動けます。例えば八王子の病院に地域移行のケア会議が必要な患者がいれば飛んでいくし、地域で困っている人がいれば夜でも飛んでいくことができます。さまざまな応援ができる。そういう自由に動ける人手がいないというのが実は一番困っているところです。 ○山本座長 ありがとうございました。 これは民間委託をするのも一つお考えだということですが、そういう場合でも情報提供の問題とかがあると思うのですが、何かその点についてお考えはございますか。 ○窪田参考人 情報提供というのは、病院との間ですか。 ○山本座長 要するに病院との間です。市町村から。 ○窪田参考人 例えば現在入院中の患者さんで、退院してから当院の外来へつなげる必要があったとき、こちらはその患者さんがもともと当院に通院中の患者さんならば、ケア会議に行くことはオーケーだけれども、今まで当院にかかったことがない人だと、情報提供上の問題が起きてきますね。それが区からの委託を受けて当院が責任を持って退院促進もやってくださいと言われていて、公的な契約関係があれば、情報の共有は可能になるのではないかと思っています。 ○山本座長 その辺はちょっと制度的な検討が必要だと思いますね。ありがとうございます。 ○窪田参考人 そうですね。それから、民間であることのよさは、やはりローコスト・ハイパフォーマンスでできる。アメリカも精神保健センターができたけれども、どんどんNPOに委託になっていると聞き及んでいます。そういう委託の良さがあると思っています。 ○山本座長 大変貴重な御意見をいただきました。ありがとうございました。座長のほうからいろいろすみません。 では、松田先生。 ○松田構成員 窪田先生に引き続き質問で申し訳ないですが、先生のような意思ある人がきちんとやるというのは大事なのだけれども、やはりどこかでポシャっちゃうのではないかという心配があるのです。そこら辺のところは地域力のアップ、地域での治療共同体でもいいし、福祉共同体でもいいし、生活共同体、そういったものを同時に考えていかないといけない。そこら辺の運動とか活動をどうリンクさせるかという問題があるのだけれども、そこら辺はどうお考えですか。 ○窪田参考人 ありがとうございます。 当然そこが中心になれば、その医療機関の周辺の、例えば障害福祉サービスとも水平連携していかなければいけない。ただ、そこが委託を受けて一つのリーダーシップを発揮できれば、周辺の支援機関と一緒にケア会議を開くことが可能になります。今のところ現状で言えば、当方のクリニックはクリニックとしてやっているだけで、言うなれば八百屋さんと何の変わりもないのです。当院が周辺に呼びかけて一緒にケア会議を開こうなどという権限も何もないわけです。でも、そういうことをやれる、少なくとも言い出しっぺになれるような権限を与えてくれると、もうちょっと地域がうまく連携してやれるようになると思っています。 ○山本座長 松田先生、よろしいでしょうか。 ○松田構成員 はい。 ○山本座長 それでは、いかがでございましょうか。 また私からで申しわけないのですけれども、幾つかの団体の方から、警察の取り組みといいますか、警察官行政についての検証ということが指摘されておりますが、これに関しては、警察のほうではこの事件に対する対応として検証とかを行っているのでしょうか。どうぞ。 ○警察庁生活安全局生活安全企画課長 警察庁の生活安全課長でございます。 こちらの考え方としましては、チームに参画して一緒に検討させていただいているという理解でおります。 ○山本座長 特に内部ではされていない。 ○警察庁生活安全局生活安全企画課長 内部というか、もちろんこの検証チームがありますので、それにその都度、上司等に諮って相談申し上げておりますので、そういう意味では検討はしているところでございます。 ○山本座長 わかりました。 神奈川県のほうは、警察についての検証はいかがですか。 ○神奈川県保健福祉局長 神奈川県の検証委員会のほうにも県警本部の生安の総務課長さんに常時御出席いただいて、当然秘密会でやっております関係もあって、さまざまな資料でありますとか、いろいろな状況説明でありますとか、非常に丁寧にやっていただいて、今、そのおかげで非常に検証がはかどっているという面はございます。 ○山本座長 神奈川県では検証がはかどっているわけですね。 ○神奈川県保健福祉局長 おかげさまをもちまして。 ○山本座長 わかりました。 どうぞ。 ○窪田参考人 松田先生からの御質問で、だめなところはどうするのかというお話を思い出しました。委託したけれども、ちゃんとした成果を上げないところについてはどうするかについてです。自分が考えているのは、5年ごとに見直しをすることです。それぞれのところについてちゃんとやれているのか、そういったことを県の精神保健センターがモニタリングする。もしくは各自治体、市町村が委託を5年ごとに再契約をするというような形にすることによって、ちゃんと機能していないところは他に替わってもらうという道があるのではないかと思います。 恐らくこれが制度としてスタートすれば、かなりやる気になるところが出てくるのではないかと私は思います。逆に言えば、一つの地域で2つも3つもやりたいと言ったらどうするのかということがありますから、何年かごとに再契約し直すという制度が必要になってくるのではないかと思っています。 ○山本座長 ありがとうございました。 松田先生、よろしゅうございますか。 村上先生、どうぞ。 ○村上構成員 先ほど山本先生からも出たのですけれども、この間、私もグレーゾーンという表現で、これは警察が扱うべき事案なのか、医療が扱うべき事案なのかという、要するにはっきりとしない領域についてお話を伺いました。私自身、例えば日常臨床の中でも、当院は窪田先生のところと似ているのか、多機能型病院と言っていいぐらい問題な方ばかりがお見えになりまして、ほとんど警察の方がお連れになります。診断もやはり多様です。基本的には、すっきりと統合失調症という方はほぼおられません。多かれ少なかれ事件的なことを起こしておられます。 やはり我々自身も悩むのですね。多分この方を引き受けられた病院も悩まれたと思うのです。悩まれた経過はよくいろいろなところで調べていただいたものを見て、そのように悩んだけれども、やはりこれは受けようと思っておられたということは随分我々自身も共感を持って追跡ができるわけです。ただ、この悩んだ過程に関して我々は共有できない。 日常臨床はそういうことで、お巡りさんが連れてこられるので、お巡りさんとはすごく仲がいいわけですけれども、悩んだときに、この意見の交換がどれぐらいできるかということが、やはりこういう難しい場面に対応するような病院は必ず必要になってくるので、ぜひ警察のほうも、悩んでい��だきたいというのはおかしい話ですけれども、悩んでいただいて、そこの悩みの部分は共有していただきたい。その結果において、我々医療が引き受ける場合もあれば、お戻ししてそれは司法といいますか警察の方で対応する場面もあるのだろうと思いますが、その領域があるのだということは、非常に難しい場面をどのようにマネージしていくかにとって非常に重要なポイントになるのだろうと思います。よろしくお願いしたいと思います。 ○山本座長 ありがとうございます。 田中構成員、どうぞ。 ○田中構成員 私も窪田さんにお聞きしたいのですけれども、プレゼンテーション資料の中の6ページの「行政からの業務委託により対応可能に」という文言は、4ページの図全体に対しての提案なのかなと理解しているのです。今日お話しいただいた精神の分野の医療の伴った対応ということになるわけですけれども、ケースマネジャーと相談支援専門員がかかわる分野は、3障害だけではなく発達障害、難病にも広がった状況ですので、業務委託に関してのウエートは、ソーシャルワーク的に動く相談支援専門員を指しているのか、医療的な背景を伴っていることに対して業務委託と御提案なのかということについて御意見をお聞きしたいと思います。 ○山本座長 窪田先生、お願いいたします。 ○窪田参考人 ありがとうございます。 やはりチームとしては一部のソーシャルワーカーだけの業務というわけにいかないと思うのです。包括的なコミュニティーケアという意味では、この医療法人の中の医者もソーシャルワーカーも心理も看護も、それから周辺にある訪問看護ステーションとか、就労移行支援事業所とか、様々なところが一体的に機能していく必要があると思っています。 ただ、一般外来では鬱病や不眠症の人も大勢来ていますから、そちらについては直接かかわらないでしょう。より重層的な多機能な支援が必要な人たちを対象にしたセクションになっていくと思っています。 ○山本座長 よろしいですか。 ○田中構成員 一言だけ。私たちの提案としても、対応が難しい方の特性を理解した見通しを見立てていくということが非常に重要だと思っていますので、この一体的な機能について、窪田さんからの提案を受けて、今後の対策の中で強めていただければということで、今の御意見ですとなかなか分かちがたい部分があるということだったかと思いますけれども、これを参考にして、ぜひ何らかの形になるように検討、報告にも反映していただければと思いますし、政策にも取り込んでいただければと思っての意見表明です。 以上でございます。 ○窪田参考人 ありがとうございます。 ○山本座長 ちょっと話が飛んでしまったのですが、先ほど村上先生から御指摘いただいた点につきまして、警察からいかがでしょうか。 ○警察庁生活安全局生活安全企画課長 村上先生は以前からおっしゃっておられることは認識しておりますので、その趣旨は理解しているつもりではありますけれども、警察側も決して悩んでいないわけではありませんで、以前、ちょっと今数字を思い出せませんけれども、保護した中でも全て23条通報しているわけではないというお話もさせていただいたかと思います。あくまで23条におきましては、精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれがある、自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときは直ちにその旨を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならないとございますので、そういう意味では真面目にやらせていただいているところでございますので、また導き等、よろしくお願いしたいと思う次第でございます。 ○山本座長 村上先生、よろしいですか。 ○村上構成員 そういう関係性をつくるのに、日々、我々、日常的には警察の方と連携をとってきて、やっと信頼関係ができてくるというプロセスがございます。だから、警察の方も一生懸命されていることは十分承知しているのですが、ただ、何回も言うように、グレーゾーンというかはっきりと判断が出ないような、幾ら専門家が見てもたった1~2時間の世界では信頼がつかない場面があって、そこだけで何かの決定を出さないといけないわけですから、そういうときにお互いの意見交換がフリーにできるようなことは非常に重要なのだと。精神鑑定で結論が出てくるのは、入ってくる情報量の桁が3つ違うぐらいの情報量の中で診断をしたり判断をするわけですけれども、実際の診療というのはもっと生きている状況の中で、時々刻々の中で判断するわけですから、お互いに100%正解な答えを出しているわけではないというところを共有していただければと思いました。 ○山本座長 ふだんからの密接なコミュニケートというものは必要だと思うのですが、今後そういう具体策みたいなもの、村上先生、ございますか。 ○村上構成員 私、司法精神学を専門としているので、私がまいりましてからそういう非常に難しい患者さんに関して、かなり丁寧なケア会議を開かせていただいて、その中に警察の方がお入りになることもあるし、それから、先ほどお話ししましたように、ほぼ問題な患者さんは地域にある意味ではそのままいます。問題が起こるたびに余り有効な手が打てずにおります。そこが少し医療という観点で入ることについて、私のほうからも手を出したところ、警察の方もすっかりと、それこそ対話ができるようになったというプロセスがございます。だから、医療とこういう困難な方の処遇に関することは、やはりお互いの歩み寄りなのだと思います。 それは例えば児相も出てくるし、保健所も出てくるし、相談機関も出てくるわけですが、やはり一番判断の難しいところは、手つかずにあるということの事実なのです。この事実を我々が認めて、何か手をそこに出していかないといけない。多分今回の相模原のケースだって、手を出し始めるとそんなに簡単にいかない。単に寄り添うといっても、非常に二面性があってどのように判断するのかわからない局面が多分あったのだろうと。そういう非常に難しい局面にある方が実際に地域に多くおられるということ、そこを我々はどのように医療なのか、司法なのか、対話をしていくということが重要なのではないかと思いました。 ○山本座長 ありがとうございました。 ほかはいかがでしょうか。 中原構成員、どうぞ。時間がありませんので、済みませんが簡単に。 ○中原構成員 今の村上先生のお話の中に出てきた警察との情報共有というのは、保健所としても一番大事なところだと思っておりまして、要は地域で保健所とそれぞれの地域の警察がきちんとそのような意見を共有できるような関係性をつくる。それもまた各全国の保健所の役割だと思っています。 司法のほうでも、そういったところを十分に認識していただけるように意識していただければと思っておりますので、これは警察の方にお願いです。よろしくお願いいたします。 ○山本座長 ありがとうございました。 警察の方、今の点について何かございますか。 ○警察庁生活安全局生活安全企画課長 私自身も先週、座長に御一緒させていただいて兵庫の取り組みを拝聴してまいりましたので、そうした形で保健師の先生方、あるいはお医者様方とのつながりというか連携が必要だと思っております。 ただ、余りこちらから言って、各いろいろなところがあろうかと思いますので、構築というのは一朝一夕には難しいのかなという気もしているところでございます。 ○山本座長 ありがとうございました。 最後に、幾つかの団体から障害者に対する差別や偏見をなくす教育が必要だと、そういう体制をとっていくのが政府として非常に重要なのだという御指摘がございましたが、これについて、文科省か、内閣府のほうがよろしいですか。何かちょっとこの取り組みについてお話ししていただけますか。 ○内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(障害者施策担当) 内閣府でございます。 この事件、内閣府の取り組みということで申しますと、9月20日、第5回のこの場でも申し上げたことでございますけれども、うちの加藤大臣もやまゆり園を訪問するといったようなこと、それから、神奈川県との共催で障害者差別解消地域フォーラムに出席して、命の尊さ、あるいは共生社会の重要性ということで発信したところでございます。 内閣府のホームページでも、やまゆり事件に対する取り組みということで特設ページを設けまして、いろいろな取り組みについて一覧できるようにしております。それとともに、あと1カ月ちょっとたちますと障害者基本法で決められている障害者週間というものがあるのですけれども、今年は12月2日に内閣府でやることにしております。そういう中でも、改めて命の尊さについて考えるという形で、原点に立ち返ったようなテーマでパネルディスカッションのようなことも行うといったことで、いろいろな形で、今、久保会長もおっしゃっていましたけれども、とにかく当事者がいて、その家族がいて、お互いすごく大事な存在としているのだという、みんながある意味当たり前、本来それが当たり前だというようなところを一人一人の命の尊厳ということとあわせて発信することができればと考えております。 内閣府としては以上でございます。 ○山本座長 文科省、いかがですか。 ○文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育企画官 文部科学省でございます。 障害者理解の教育につきましては、実はこの会議の場でも折々重要性を指摘されておりまして、私ども、これから努めていきたいと思っております。 委員の皆様には繰り返しになってしまうのですけれども、現在の学習指導要領においても、障害者についての理解ということでいろいろな場面で障害のある子供たちと一緒に学習をしたりする場面を設けたり、あるいは道徳であるとか社会科の中で勉強するというのも盛り込まれていますけれども、現在、学習指導要領全体を見直しておりますので、その中でさらにとりわけ今度の改訂は、次のオリンピック・パラリンピックが東京であるタイミングでもございますので、それに合わせて障害者への理解等の充実をしていきたいと思っております。 1点、先ほど学校のモデル事業のような御指摘がありましたけれども、現在もそういったことをやっておりまして、現在、私どもで行っているのが、心のバリアフリー推進事業という通称で呼んでいますけれども、特別支援学校等において障害のある子供たちと障害のない子供と交流する場を設け、スポーツを題材にして、例えばパラリンピアンを呼んできて講座を聞くとか、障害者スポーツを一緒にやるとか、そういった場面を活用して行う委託事業をしているところです。 今、概算要求ではそこに文化の事業についても使えるように活用しようと思っていまして、これからもこうした形で事業を進めていきたいと思っています。 ○山本座長 よろしくお願いしたいと思います。 それでは、時間になりましたので、本日の議論はここまでとさせていただきたいと思います。 最後に、事務局から今後の日程などについて御説明をお願いいたします。 ○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 次回の日程につきましては、追って御連絡をしたいと考えております。 また、先週24日、兵庫県の取り組みの視察をしておりますけれども、その内容につきましては、次回説明をしたいと考えております。 配付した資料のうち、ドッチファイルにつきましては、机の上に置いていただきたいと思います。 事務局からは以上です。 ○山本座長 ありがとうございました。 本日はお忙しい中、長時間にわたりありがとうございました。 また、各団体の方には、貴重な御意見をいただきまして、本当にありがとうございました。 それでは、これをもちまして、第7回「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」を閉会したいと思います。どうも長時間にわたりありがとうございました。 (了)

相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム(第7回)議事録(2016年10月31日)|厚生労働省

2 notes

·

View notes

Text

電気配線 インドの研修機関

電気技師の未来を支えるために

インドの電気業界では、熟練した電気技師の需要が急速に増加しています。産業の成長、インフラの発展、そして新しい技術の導入により、電気技師はますます求められる職業になっています。質の高い教育を提供する研修機関は、この需要に応える重要な役割を果たしています。

インドの電気業界の概要と技能ギャップ

インドの電気業界は大きな成長を遂げていますが、それに伴い技能ギャップが存在します。多くの若者が電気技師としてのキャリアを追求する中で、専門的な訓練を受ける機会が不足しています。この問題を解決するためには、適切な研修機関と教育プログラムが不可欠です。

インドの電気技師研修機関:比較分析

政府認定の資格を提供する機関

インドには、多くの政府認定の電気技師研修機関があります。これらの機関は、公式な資格を提供し、就職に役立つスキルを身につけるためのプログラムを用意しています。

特定の電気ニッチに特化した機関

一部の研修機関は、特に産業用電気や太陽光発電など、特定の分野に特化したトレーニングを提供しています。これにより、学生は市場での需要に対応できる専門知識を身につけることができます。

カリキュラム、費用、就職支援の比較

各研修機関によってカリキュラム、授業料、就職支援の内容が異なります。以下は、選択時のポイントです:

カリキュラムの内容:基礎理論から実践的な技術まで

費用の比較:奨学金や分割払いのオプション

就職支援プログラム:インターンシップや企業との連携

カリキュラムと認定基準:質の高いトレーニングの確保

国家技能資格基準 (NSQF) の理解

インドの電気技師研修は、国家技能資格基準 (NSQF) に基づいて設計されています。これにより、学習者は業界で必要なスキルを取得できます。

信頼できるプログラムで学ぶべき基礎スキル

信頼できる研修機関では、以下のスキルが教えられています:

電気回路の設計

機器の修理と保守

安全規則と法律の理解

実践的トレーニングの重要性

理論だけでなく、実際の現場での経験も重要です。多くの研修機関では、実習がカリキュラムに組み込まれており、学生は実際の作業環境でスキルを磨くことができます。

電気技師のキャリアパスと就職機会

給与期待と成長の可能性

電気技師の給与は経験とスキルに依存しますが、一般に安定した収入を得ることができます。キャリアが進むにつれて、給与も増加します。

再生可能エネルギーとスマート技術の新しい機会

近年、再生可能エネルギーやスマートホーム技術の需要が高まっており、これにより新たな職業機会が生まれています。

卒業後の雇用獲得のためのヒント

業界内でのネットワーキングを強化

インターンシップの経験を積む

最新技術について学び続ける

適切な電気技師研修機関の選び方:ステップバイステップガイド

認定と評判の評価

研修機関を選ぶ際は、公式な認定を受けているかどうかを確認し、その評判についても調査しましょう。

立地とアクセスの検討

通学の利便性も重要です。アクセスの良い場所にある機関を選ぶことで、通学が楽になります。

教員の専門性とリソースの評価

優れた講師陣がいるかどうか、また必要なリソースが整っているかを確認することもポイントです。

インドの電気技師トレーニングの未来:技術適応の重要性

自動化と新技術の影響

自動化や新技術の導入により、電気技師の役割は変わりつつあります。新しい技術に対応できるスキルが必要です。

持続可能な実践を取り入れる

環境への配慮が求められる中、研修機関では持続可能な技術に関する教育も進んでいます。

政府の取り組みと今後の技能開発

政府は、電気技師育成に向けた数多くのイニシアチブを実施しています。このような取り組みを活用し、将来のキャリアを築いていくことが重要です。

結論:インドでの熟練した電気技師への投資

電気技師としてのスキルを磨くことは、自分の未来への投資です。正しい研修機関を選ぶことで、多くの機会と成功が待っています。

主なポイントと実行可能なアドバイス

資格と専門性を重視する

就職支援プログラムを尋ねる

常に学び続ける姿勢を持つ

更なる研究とキャリア開発のためのリソース

オンライン講座

業界団体のウェブサイト

専門書やマニュアル

今すぐ行動を起こしましょう。あなたの未来はこの一歩から始まります。

0 notes

Text

元素騎士 5日目 レベル11

★★元素騎士を初める方はこちら★★

【まとめ】

・サブ職業のマジックナイトの継承スキル(アロー3種)&継承ステータス(スキルレベル10)が終わったので、メインですすめるウィザードに転職。

・フレンドが2人増えた!!

・レベル11からはデスペナルティ適用で1回死ぬと経験値1500程度(モンスター4体分)がマイナイスに…

・レベル11からはおしゃれ着や装備強化が必要になってくる。

・食料や店売り装備を買わないと敵の攻撃がいたすぎるので、招待コードをくれる人を探して入力した。(アカウント作成から7日間限定 3万円相当のゲーム内通貨などがもらえます)

以下、本日の日記です。

マジックナイトのレベル上げ中に、Xのポストなのか、全体チャットの募集をみてなのかプレイヤーさんが私をさがしてきてくれた。

用事の合間にメインクエストをキャリーしてくれるということでお世話になることに。

浴衣のオシャレ着がかわいい、mihoさん!!

敵がつよすぎて、ほぼ2発くらいで死んでしまうので私は何もできませんでした…。

途中で自動攻撃してくるモンスターに攻撃されて死亡…笑

強い人にキャリーを頼むとき、ストーリーをすすめてゲートを解放しないと、かなり遠くの復活ポイントに飛ばされてしまうようなので、注意が必要です。

22時から用事があるようなので1時間ほどストーリー進めていただいてお別れすることに。(3-3まで進みました!)

そして!!なんと!!元素騎士はじめてのフレンド申請が来たのでお受けすることに。

これからも末永くお付き合いしていただければと思います。

また時間あるときにストーリークエスト進めるの手伝ってくださるとのことでありがたや。

別れたあとは、マジックナイトの継承スキル取得を再開して、終わったのでメイン職のウィザードに転職しました。

この際、装備はずし屋さんに頼んで装備を全部外しておくと収納袋の空きを増やすことが可能です。

転職で装備したままの装備は売ったり倉庫に移動できないため、転職しなおして外すはめになるので注意が必要です。

使わない職業の装備は売るなり、倉庫にあずけておくとよいみたいです。

招待コードをいれない状態で6000mRほどお金はあったのですが、現在のレベルよりも5低いモンスターからは経験値が得られないため時間効率が悪いので店売り装備を新調することに。

ブックで右手装備と上着と下着の3つはもらえるので、頭装備などを追加で買うとよいかもしれません。

わたしの場合はおしゃれ着をもっているので、ステータス装備に着用して進めました。(招待コードでmMVももらえるため、ガチャに使わず修理費に充てます。)

24時すぎて放置していたサブクエストをすすめることに、その道中でブックモンスターを見つけたら倒していたのですが、これまたソロだと1匹倒すのに瀕死になるくらいの強さ…

Rおしゃれ着をつけて倒せるのはレベル16くらい(HP4000)が限界でした。

特に地下迷宮をすすんでNPCに話しかけるサブクエストをうけたのですが、レベル15のオーグが強いのなんの…

道中で鍾乳洞にいくソロプレイヤーさんがいたので交流をしました。

少しブックモンスターの討伐を手伝ってもらって、深夜3時だったのでお別れ。

SNSクランなるものがあるので、マスターに紹介してくださることになったのでフレンド登録!!

2人目のお友達ができました!!

2人目のフレンドは、クランユニフォームとパンプキンの仮装がお似合いなSugarrayさん。

ユニクラに誘ってくれるということで、SNSをフォローして招待してもらいました。

ウィザードで進めるにあたって、マジックナイトのアローは消費mpが大きいですがあたれば1000ダメージくらい無詠唱で出るため、狩り用に取得するのがよさそうです。

導師の伝道がSLV10くらいでとれるので、そのあとLV12の草みたいなやつが火が弱点でソロで金策ができるみたいなので、Lv12のローズン狩りをして就寝。

0 notes

Text

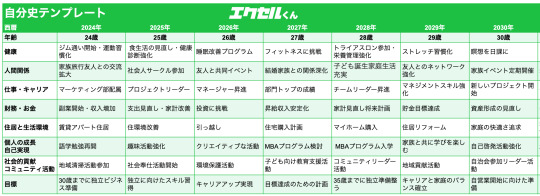

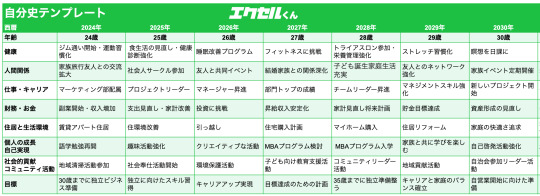

【無料/登録不要エクセルテンプレート】自分史(1年ごと)のエクセルテンプレートの作り方

「これまでの人生を振り返り、将来の目標を明確にしたい」と感じたことはありませんか?あるいは、就職活動やキャリアプランの作成に向けて、自分の歩んできた道のりを整理したいと考えている方も多いでしょう。そんなときに役立つのが、自分史エクセルテンプレートです。この記事では、自分史を手軽に作成できるエクセルテンプレートを無料で提供し、具体的な作り方や活用方法をご紹介します。過去の自分を振り返ることで、自己分析が進み、未来への一歩を確実に踏み出すことができるでしょう。自分史作成のプロセスは、単なる回顧ではなく、今後の人生をより豊かにするための第一歩です。では、さっそく自分史エクセルテンプレートを活用して、あなたのストーリーを紡いでみましょう。

自分史エクセルテンプレートとは?

自分史エクセルテンプレートとは、過去の出来事や経験を整理し、一つの表やグラフとして可視化するためのツールです。これにより、自分の成長過程や重要な出来事を振り返りながら、自己分析が深まります。特に就職活動やキャリアデザインにおいて、自分史は自己PRや目標設定の際に役立ちます。また、高齢者の方々が人生を振り返るためのツールとしても活用されています。Excelの操作に慣れていない方でも簡単に使えるように設計されており、テンプレートを利用することで手軽に自分史を作成できます。

以下のGoogleトレンドで実際に計測したグラフを見ると、「自分史」を多くの人が探していることが確認できます。https://trends.google.com/trends/embed/explore/TIMESERIES?req=%7B%22comparisonItem%22%3A%5B%7B%22keyword%22%3A%22%E8%87%AA%E5%88%86%E5%8F%B2%22%2C%22geo%22%3A%22JP%22%2C%22time%22%3A%222004-01-01%202024-09-01%22%7D%5D%2C%22category%22%3A0%2C%22property%22%3A%22%22%7D&tz=-540&eq=date%3Dall%26geo%3DJP%26q%3D%25E8%2587%25AA%25E5%2588%2586%25E5%258F%25B2%26hl%3Dja

自分史エクセルテンプレートの作り方

自分史エクセルテンプレートを作成するためには、まずテンプレートをダウンロードし、自分の経歴や経験を順に入力していきます。以下に、具体的なステップを紹介します。

1. テンプレートの準備 まずは、記事内で紹介している自分史エクセルテンプレートをダウンロードしてください。このテンプレートは、シンプルで使いやすい設計となっており、必要な項目があらかじめ設定されています。

2. 基本情報の入力 テンプレートを開いたら、まずは基本情報を入力しましょう。名前、生年月日、職歴、学歴など、あなたの人生における重要な情報を記載します。この情報は、��分史をより詳細に振り返るための基盤となります。

3. 年表の作成 次に、自分の人生における重要な出来事を年表形式で整理します。テンプレートには、年ごとの出来事を記入できるシートが用意されていますので、それに従って入力してください。例えば、卒業、就職、転職、結婚などの節目を記載することで、全体の流れが把握しやすくなります。

4. グラフやチャートの作成 入力したデータを基に、グラフやチャートを作成してみましょう。Excelの機能を活用することで、自分史をビジュアル化することができます。たとえば、年齢ごとの達成度やキャリアの推移をグラフ化することで、視覚的に理解しやすくなります。

5. 記事や写真の挿入 より詳細に自分史を表現するために、当時の写真や関連する記事を挿入してみましょう。これにより、単なる数字や文字だけでなく、感情や思い出も同時に振り返ることができます。

6. ファイルの保存と活用 最後に、作成した自分史エクセルファイルを保存し、必要に応じてプリントアウトしたり、デジタルデータとして保管しておきましょう。作成した自分史は、将来の計画を立てる際や、家族との思い出を共有する際に活用できます。

自分史エクセルテンプレートの必須項目

自分史エクセルテンプレートを作成する際に、欠かせない項目について解説します。以下の項目を網羅することで、より充実した自分史を作成することが可能です。

基本情報 この項目には、あなたの名前、生年月日、連絡先などの基本的な情報を記載します。これらの情報は、自分史全体の背景を理解するための基本データとなります。

学歴 学歴は、あなたの教育の歴史を示す重要な要素です。卒業した学校、取得した学位、学んだ専攻などを詳細に記載することで、学びの過程を振り返ることができます。

職歴 職歴は、これまでのキャリアの軌跡を示します。勤務先、役職、担当した業務、達成した成果などを具体的に記載し、どのように成長してきたかを確認しましょう。

重要な出来事 あなたの人生における重要な出来事(例えば、結婚、出産、大きなプロジェクトの成功など)を記録します。これにより、人生のターニングポイントや大きな転機を明確にすることができます。

スキルと資格 取得した資格や習得したスキルも重要な要素です。これにより、自己分析が深まり、今後のキャリア形成にも役立ちます。

目標とビジョン 今後の目標やビジョンを明確にすることで、自分史を未来志向のものにすることができます。過去を振り返りながら、未来への計画を具体化しましょう。

フィードバック 最後に、これまでの人生に対するフィードバックを記載します。成功したこと、改善すべき点、学んだ教訓などをまとめることで、今後の行動指針が明確になります。

次に、「自分史エクセルテンプレートの例文5選」のセクションを作成します。

自分史エクセルテンプレートの記入例・例文

自分史エクセルテンプレートを最大限に活用するためには、どのように記入するかが重要です。ここでは、さまざまな職種や業界で働く人、高齢者などの具体的な記入例と例文を5つご紹介します。これらの例文を参考に、あなたの自分史を作成してみてください。

自分史の記入例①: 若手マーケティング担当者(24歳から34歳)

西暦2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年年齢24歳25歳26歳27歳28歳29歳30歳31歳32歳33歳34歳健康ジム通い開始運動習慣化食生活の見直し睡眠改善トライアスロン参加定期的な健康診断ヨガを開始メンタルケア強化ストレッチ習慣化リラクゼーション技術導入定期的なカウンセリング人間関係家族旅行社会人サークル参加結婚子ども誕生友人と共同イベント家族イベント定期開催新しい友人との交流親友との情報交換強化新しい家族との関係地域イベント参加家族との関係強化仕事・キャリアマーケティング部配属プロジェクトリーダー昇進新規事業プロジェクト参加マネージャー昇進大規模キャンペーン成功部署全体の管理マネジメント研修受講新規市場の開拓海外プロジェクト参画経営戦略策定担当事業部長昇進財務・お金副業開始初任給アップ投資デビュー昇給家計管理改善資産運用計画開始投資ポートフォリオ構築教育資金の積立開始不動産投資開始資産形成の見直し資産管理の最適化住居と生活環境賃貸アパート住環境改善引っ越しマイホーム購入計画マイホーム購入住居リフォーム新しいインテリア購入家庭の快適さ追求新しい車を購入環境に優しい生活開始住環境の最適化個人の成長・自己実現語学学習再開趣味活動強化自己啓発セミナー参加MBAプログラム検討MBAプログラム入学家族との学びを楽しむ自己啓発活動継続新しい趣味の発掘家族での旅行計画趣味活動の深化夢の実現に向けた挑戦社会的貢献・コミュニティ活動地域清掃活動参加ボランティア活動開始環境保護活動参加子ども向け教育支援コミュニティリーダー活動地域貢献活動継続自治会リーダー就任学校運営委員会参加教育環境向上のための活動社会的責任活動の推進ボランティア活動拡大目標30歳までに独立独立に向けたスキル習得キャリアアップの実現起業計画の策定35歳までに独立準備整う家族とキャリアのバランス確立自営業の開始準備事業の拡大計画事業成功に向けた新たな挑戦次の目標設定長期的なビジョン策定

自分史の記入例②: ITエンジニア(25歳から35歳)