神戸・新長田にあるNPO法人DANCE BOXが進める「文化芸術による共生社会を現場の目線で考え試みるプロジェクト」。そのアーカイブと関連する記事を公開していきます。

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

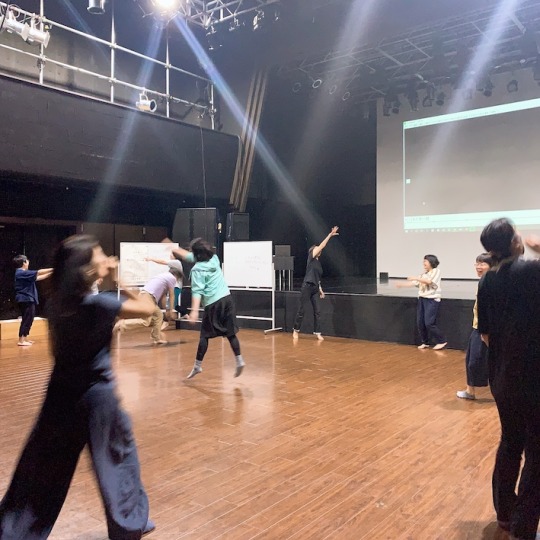

[写真レポート]「TRUST Dance Theatre (韓国)× 森田かずよ ダンス公演」

韓国・ソウルを拠点に、障がいのある人もない人も共にダンス作品を生みだしている「トラスト・ダンス・シアター」から7人のパフォーマー、4人のミュージシャン、振付家、通訳が来日。そこに義足のダンサーである森田かずよ、4人の車椅子パフォーマー、アフリカのトーゴ出身のアラン、西岡樹里という7人のダンサーが加わって、2週間の滞在制作と公演を行いました。

クリエイションの模様です。

2週間の滞在の最終日である12月7日(土)の公演では2作品を上演しました。

一作品目:

『Shadow/影』

世界初演:2018年 @ソウル・アート・スペース Mullae

振付:Hyeonghee Kim

出演:森田かずよ、Hyunjung Lee、Yejin Kwon、Jongtaek Sung

森田かずよが、2018年にソウルに滞在し、共同制作しソウルで初演を迎えた作品をリ・クリエイションし上演しました。

二作品目:

『もう一つの視線/Another Gaze』

振付:Hyeonghee Kim

出演:森田かずよ、福角宣弘、田村みくり、西岡樹里、アラン・スナンジャ、大畑楽歩、福角幸子、Hyunjung Lee、Minsoo Kim、Younghoon Hong、Yejin Kwon、Jongtaek Sung、Dahye Kang、Chaihyun Lee

音楽:Sungsoo Nah(ドラム)、Noah(ギター)、Woojae Jho(キーボード)、Hongboo Kim(ヴォーカル)

生演奏のもと、14名の多国籍な出演者が入り混じりながら、最後は観客を巻き込み、大きな盛り上がりを見せました。

キム・ヒョンヒ氏によるクリエーション、演出、振付は、国籍や言語、身体の状態を超えて互いを尊重しあうもの。舞台に立つ個々の声と身体を最大限に引き出しながら、ひとつの作品に昇華することで、とても上質な舞台となりました。

「こんにちは、共生社会」プロジェクト1年目の締めくくりとして、今後に続くインターナショナルプログラムの第一歩を踏み出すことができました。

0 notes

Text

[レポート]「介護するからだ、育児するからだ、かしこい身体の驚きと発見」

2019年8月25日(日)

出演: 細馬宏通(早稲田大学) 福角幸子(車椅子パフォーマー・語り部)

進行:横堀ふみ(DANCE BOX)

すこし開演時間が遅れて、まだざわっとした場内、気づけば半円���に置 かれた客席の前方、ステージ前に細馬宏通さんが座っていた。スネアドラムを前にして。 そして、片手を大きく上に掲げてから、その手をスネアへと打ち下ろす。和鼓のような湿った音。あれ、始まったのか!? アナウンスも何もないため、この時点でもまだ、マイクチェックのよう な段取りの時間なのかと、客席の全員が開演したとは了解していない。 何度かスネアへと手が打ち下ろされた後、客席の左端にいた福角幸子さ んが動きはじめる。 そもそも、この日集った客席のほとんどがトークが始まると思っていたはず。そんな予測を裏切るようにして、ふたりのパフォーマンスからスタートした。

ふたりのパフォーマンスは約15分ほどで終了。

その後、舞台の様子を撮影していた映像をその場でパソコンに取りこみ、ステージに投影しながら、パフォーマンスを振り返るトークが始まった。

終わったばかりのパフォーマンスの映像をコマ送りしながら、その���きどきの動きや考えていたことを言葉にして分析していく作業は、細馬宏通さんが専門とする人間行動学がどういうものなのか、その一端を示し ていた。

そのトークの冒頭部分を以下に収録する。

細馬:今日は僕もパフォーマーの当事者だったので、距離をおいて話すことが難しいんですけど、このパフォーマンスがいつから始まったのかをまず見ていきましょう。舞台袖があれば、みなさんの見えないところ にパフォーマーがいて、出てきたら舞台が始まるということですけど、さっきは福角さんが最初から客席の端に、いつもの感じで座っておられましたよね。どうしようかなと思っていたら、ちょうどお友達の方かな、客席に入ってこられて、福角さんに挨拶に行かれました。その様子を見て、これは僕の主観ですけど、なんとなく「もう始まったな」と思いました。福角さんがお友達と話してるのを見て、もう始まったことにしようと思ったんです。勝手にお友達の方を巻き込んだ形なんですが(笑)。

で、お友達の方が席に戻られて、これから始まるのかなという空気にな りました。この空気の変わり方が僕はすごく好きなところです。パフォ ーマンスが始まるぞって雰囲気を察するときが、パフォーマンスのハイ ライトだと思う。即興で何かをやるときって、何もない白紙、まっさら な大地から始めるわけじゃなくて、みなさんの下地、場があって、それも即興のひとつの要素なんです。だから、今日は舞台を映像に撮ってもらいましたけど、始まったときから撮るんじゃなくて、そのちょっと前 から撮ってもらうようにお願いしました。福角さんは今日、いつ始まったような感じがしましたか?

福角:先生が前に出てこられて、私はいつ出ていこうかなと思ったけど、まあ、自分の行きたいときでいいやって感じで前に出ました。できたら下へ降りるはずだったんですけど、楽器に魅せられてしまって…。

細馬:なるほど、車椅子を降りる選択肢も持ってられたんですね。即興って白紙で始めるんじゃないと言いましたけど、相手がいるから相手に任せたり、相手のやることが手がかりになったりもします。ただ始まりは結構難しくて。福角さんが出るまで待つか、僕が先に出るか。いろんな可能性があって、どっちも動かないで5分くらいジリジリするのも面白いかと思いましたけど、わりとせっかちな方なので、自分から出ちゃいました。

ここから最初に音を出すのって勇気がいりますよね。パフォーマンスや 即興って時間芸術だから、やったことは消せません。音を出せば、時間の中では消えていくけど、音を出したってことは取り消せない。なので、僕としては最初の音を出すのは、ちょっと���ちました。あと、僕が 手を振りかぶって、振り下ろそうとしたら、見ている人は��鼓を叩くって予想するやないですか。それはいっぺん裏切っておこうと思って、手を途中で止めました。もしも福角さんもこっちを見てるとしたら、そのように予測すると思うので、それを裏切りたい。パフォーマンスとして は、なかなか面倒くさいことを始めてしまったと思いましたけど (笑)。しかも、手を振り下ろしたこのときに僕、福角さんの方を見る んですよ。ずるいですね(笑)。自分が何かをし終えて、相手を見ると、見られた人は「次は私の番!」ってドキっとします。ここで僕は、福角さんを見ちゃった。福角さんはどうでしょう、次は私みたいな感じありましたよね。

福角:始まったと思ったけど、楽器のところまではまだ行かないでおこうと思って。自分のまわりを叩いたら面白いかなと思って、そうしまし た。

細馬:車椅子でしゃーっとこちらまで来られるかと思ったけど、来ませんでしたね。

福角:期待を裏切ろうと思って(笑)。

細馬:太鼓を叩こうとした僕が福角さんを見て、そしたらみなさんも、 なんとなく福角さんの方を見るでしょう。人に視線を向けるだけで、僕らは揺さぶられてるんですね。なので、ブザーも鳴ってないけど、これ は完全に始まったという感じがありますね。そして、福角さんが車椅子を叩きはじめる。そしたら、車椅子の車輪と太鼓とが同じもの、対応するものに見えてきました。どちらも丸いから。僕、こういうのが好きなんですよ。自分では太鼓と車椅子が同じものだって、まったく考えてなかったので。でも、福角さんが車椅子を叩いた瞬間に、お!とそのことに気づく。でも、意外と福角さんは車椅子をずっとは叩かないんですよね。その後、身体を叩きはじめて。

福角:自分にとっての楽器は何かなって考えてみて、こういう行動をとりました。

細馬:これはちょっと大変だなと思いましたね。福角さんにとって身体の延長みたいな車椅子を叩いてるのに対して、僕にとって太鼓はまだよそよそしいもの。今日、ここに来てから、「何かありますかね?」って出てきた楽器が太鼓だったというだけなので。福角さんと車椅子という最強の組み合わせに対して、僕と太鼓は最弱な組み合わせで。

福角:そんなことないですよ。

細馬:僕はそこはあきらめるところから始めて、でも、一応、叩き続けとこうと思って。そしたら、僕が太鼓を叩いたら、福角さんが車輪や身体を叩くという関係ができました。でも、このままでは福角さんに対し て勝ち目がないと思ったので、僕は福角さんの方を見ないことにしまし た。視線をはずした。そしたら、ここで福角さんが前に出てきましたね。なんでこのタイミングやったんですか。

福角:自分の車椅子とか身体ばかり使ってたら、私はそれだけかなって思わそうだったので、先生の前にある太鼓を叩こうと思って。

細馬:そうでしたか。ここで福角さんがまた僕の視界に入ってきて。けどやっぱり、福角産の車椅子の方が動きがあるし、緊張感のある乗り物だと見えました。それに対して、僕の太鼓はあまりにものんき(笑)。 そこで、はたと気づいたんですけど、この太鼓も僕が思い切り叩いたら揺れるなって。特に横から叩いたらめっちゃ弱い。コ���で、僕の太鼓が ちょっと車椅子に近づいた気がしました。しばらくは、太鼓を楽器というよりも、不安定な乗り物だという扱いにして、脚が3点あるうちの2点 とか、1点だけで立たせて、叩いたりして。……(分析トークはこの後 も続く)

パフォーマンスとその分析の後、5分の休憩を挟んで、細馬さん、福角さんによるトークがあらためてスタート。

子どもを持つ客席からの声に対して細馬さんが人間行動学の観点から答えるという、「お悩み相談室」のような時間を経て、話題は福角さんの子ども時代の話に。

細馬:福角さんは子どもの頃、どんな子どもだったんですか。

福角:消極的でおとなしかった。

細馬:人前でいろんなことをするようになったのはいつくらいから?

福角:18で家を出てるので、自分からモノを言わないとどんどん置いていかれるから、言うようにしてたけど、言語障害がきつかったんで、今のようにはしゃべれなくて。25歳くらいで人に誘われてやってみて。けど、まだ自分からはっきり言うことはなかった。

細馬:人前で踊ることよりしゃべりの方が先ですか。

福角:自分が踊ったりしゃべったりするのは嫌いで、それで、語りの方が先でした。それからダンスボックスと出会って、「循環プロジェク ト」で踊りをやってみないかって。まさかねと思いながらやってみたら、意外とはまってしまって。自分でもできるんだなと。なんでもやってみないとわからないですね。

細馬:そうなんですよね。自分の頭のなかに完成されたものがあって、それをいきなり始めるというのはレアなことで、実際に身体を動かしてやってみないと、自分で何ができるかなんてわからない。今日の即興かてそうですけどね。

福角:そうですね。

細馬:僕と福角さん、今日が初対面やし、事前に話したのも5分10分くらいで。

福角:そうですね。私もあまり前知識を入れたら固定観念が出そうなので、30分前に先生のことをネットで調べて、見させていただきました。

細馬:そやったんですか(笑)。人がなにかを始める理���って、意外と自発的に形が決まってやるというものじゃないですよね。

福角:ダンスができても、即興が多くて、どうしたらいいのかなと思ってたけど、これも何回もしてたらどないかなるもんですね。

細馬:そう、即興って何回もやってるとあまり用意しなくていいなっていうのがわかってきます。つまり、技術を磨いて最高のものをお見せす るというのもひとつの態度ですけど、そうじゃなくて、今、この場で起 こってることをよく見ると、そこでは必ず僕らの日常と同じようなこと が起こってる。たとえば、ペットボトルを指差したら、人はペットボトルを見る、とか。あるいは、誰かに視線を向けたら、その人が次、アクションを起こすことが期待されるとか。そんなことが即興の重要な要素になってると思います。だから、極端なことをいえば、赤ちゃんでも即興はできると思いますよ。赤ちゃんも社会的なことがちょっとはできるから、そこを使えば。

横堀:社会的なことというのはどんなことでしょう。

細馬:赤ちゃんだって、機嫌が悪くなって誰も自分の方を向いてなかっ たら、ワーッて泣き出して、みんなが寄ってきたらシメシメって(笑)。そこまでは思ってないでしょうけど、赤ちゃんも人の視線は感じるし、目が合うとこっちが恥ずかしくなるくらいこっちを見ますよね。だから、僕は、赤ちゃんと目を合わせるのが楽しくて、電車に乗っ てるときに赤ちゃんがいてこっち見てくれたら、すごくガン見します (笑)。

横堀:びっくりしはるでしょうね、赤ちゃんも(笑)。

0 notes

Text

[写真レポート]多国籍ごちゃ混ぜカラオケ大会

2019年10月20日(日)

長田区で暮らしたり活動したりしている、さまざまなルーツを持つ人たちが集まっての大カラオケ大会が開催されました。長田の恒例の行事になればいいと思えたイベント当日の様子を写真で振り返ります。

なお、本企画は「下町芸術祭2019 パフォーマンスプログラム」のひとつとして実施されました。

ダンスボックスで滞在制作をしていたシカゴの振付家、エリン・キルマレイさんとダンサーの3人+新長田の女性1人がトップバッター。Spice Girlsのヒット曲「WANNAB」で一気に会場を盛り上げました。

南インドから交換留学生で来日して1年というNiranjanさん。完璧な日本語で披露したのは「俺ら東京さ行ぐだ」。尼崎にあるピッコロ演劇学校に通っているそうです。

最年少ながら、堂々たる歌いっぷり。ベトナム生まれ、2年前に神戸へやって来たNguyen Tran Thinhくんは小学5年生。ベトナムの雄大な歌「Doong Mau Lac Hong」を歌い上げました。

打って変わってしっとりとした生ギターの演奏で、トリオ・ロス・パンチョス「キサス・キサス・キサス」を歌ったのはヤマウチリリーさん。インカの血を引いているそうで、ペルーから神戸にやって来て27年。ギターのセサル・セグラさんは従兄���だそう。

ここで本日のコメンテーター役、フランシス大和さんが登場。長田の神戸韓国語学園で歌謡教室の先生です。声量たっぷりに韓国歌謡と朝鮮歌謡の2曲を披露。

冒頭から、司会進行はFMわぃわぃの金千秋さんが務めました。

奄美・徳之島出身の米川宗夫さんと向江登美江さんは、シマ唄教室「ばしゃ山会」���主宰と会長。「朝顔節」「安室ぬ慢女節」の2曲を披露しました。奄美では歌会を開けば一晩中かかるそうです。

4年前に来日、長田区のカラオケコンテスト「The Voice New’s Kobe」でグランプリ受賞という実績を持つVanh Acousticさん。曲の途中からマイクを手持ちに変えて、サビに向けて盛り上げていくあたりはさすが!歌ってくれたのはベトナムポップスの「La Lung」。

4本マイクでなつかしのGSソングを次々とメドレーで披露したのは中谷紹公さん、綿貫功一さん、衣笠宥清さん、山本豊久さんという、新長田のダンディ4人組。シャララでデュワデュワなフリもあって、会場はこの日一番の盛り上がりに。

4人組をそのままバックダンサーに従えて「上を向いて歩こう」を歌ったのは、ミャンマー出身で、現在は和田岬在住のNai Suke Hong Sanさん。こうやって歌い手が混ざりあっていくと、まさに紅白歌合戦のようです。

トリを務めたのは、パジチョコリを着た朴利河さん。国立唱劇団の団員にして、新長田でスナックを運営されています。歌は「アリス」。

最後に記念写真です。

0 notes

Text

[レポート]ダンスを愉しむ時間

2019年10月14日(月/祝)

ダンスを愉しむ時間

ナビゲーター:福角宣弘(車椅子ダンサー)、西岡樹里(ダンサー)

イラスト:首藤美幸

踊ることは誰にでも開かれているし、さまざまな体を持ち寄れば、ダンスはもっと楽しくなる。そんな思いで開催されたダンスワークショップに10人が参加。参加者のなかには、ダンサーをはじめ、障害者の「自立訓練事業」を進めるエコール神戸に通う学生、車椅子の女性の姿も。

このワークショップに参加しながら、同時に現場をスケッチいただいた首藤美幸さんの絵とともに、当日の様子を振り返ります。

まずは自己紹介がわりにナビゲーターのふたりがダンスを披露しました。

輪になってふたりのダンスを見ていた参加者たちも手を引かれ、誘われるようにして次々とダンスに参加。これには「こんなにも、みなさんがするすると軽やかに踊ってくれるとは思いませんでした」と西岡樹里さんも驚いた様子。

自己紹介に続いてはストレッチ。ひとりずつ自己流のストレッチを提案して、それをみんなでマネしながら全員分のストレッチを体験しました。背泳ぎのように手を後ろに回したり、座ったままお尻だけで前へ進んだり、オリジナルな動作が次々と出てきました。

そして、ウォーミングアップとなる「テイッシュダンス」へ。

最初は輪になって、隣りの人へ手を使わずにティッシュペーパーを受け渡していきます。落とさないように肘から頭へ、背中から顔へ、だんだん大胆になってきて、足の裏から足の甲へ、肘の裏からお腹へ、といろんなパターンが生まれました。そして、ひとり1枚渡されたたティッシュを自由に誰かと交換。ふわふわと頼りないティッシュペーパーを相手にしていると、自然と踊りのような動作が始まります。

ティッシュで相手の体の輪郭をなぞったりもしながら、最後は、ナビゲーターの福ちゃん(福角宣弘)の体に全員分のティッシュペーパーを預けて、ティッシュダンスは終了しました。ティッシュまみれの福ちゃんにみんなで拍手。

続いては、手に持った見えないモノをそれぞれが頭に思い描きながら、隣りの人へと受け渡していくというワークショップ。

想像上のモノをいかに体で表現して周りの人に伝えることができるか。そのモノを広げたり、のばしたり、こねたり、担いだり、投げつけたりしながら、最後はまた福ちゃんへ。みんなの頭で自由に形を変えてきたソレを飲みこんで吐き出して終了です。

頭に描くモノを伝える行為はパントマイムのようですが、その想像上のモノからそれを懸命につくりだしている目の前の人へといつの間にか興味の対象が移っていました。繊細に伝える人だなとか、大胆に動く人だなとか。

ふたり組のダンス、その名も「ゆっくりジェットコースター」は、目をつぶっている相手を手のひらだけで誘導して、室内を自由に散歩させるという���のふたりで向き合って手を合わせ、ゆっくりと3回呼吸をあわせてからスタート。

相手にどれだけ自分を委ねることができるか。リードする側は、相手の不安や気持ちを感じとるために、合わせた手のひらの些細なリアクションに神経を集中します。

意外とむずかしいのは、合わせた手のひらを離さないでいること。早すぎたり急に動かしたりしては、目をつぶっているほうが対応できません。最後はふたりとも目を開けて、あうんの呼吸でリーダーを随時替えながら動くことに。

ただ歩くだけではなく、飛びあがったり、寝転がったりとだんだんと動きが大胆になる組も多くて、ついていくほうも大変。

休憩をはさんで「福ちゃんゲーム」は、「1」「2」「3」と順番に数字を声に出して、発声と同時にひとつ動くというゲーム。数字を告げる声が誰かと重なると失敗で、また始めからやり直します。

「だるまさんがころんだ」のようにみんなが静止したなかで、間合いをはかりつつ動こうとするのですが、最初のうちは「1」「2」といったくらいで、すぐに声が重なって失敗。ところが、続けるうちにだんだんと「10」くらいまで進めるようになります。ただ1歩前に歩くのではない、さまざまなポーズによる動きも出てきました。

この日の最後は「まねダンス」。ふたり組になって、とにかくひとりは相手の動きをマネして動きます。

どんどん激しい動きになっていくペアも現れたところで、それぞれの組の動きを順々にみんなで鑑賞しました。この日のラストは、福ちゃんの動きをみんなでマネて終了です。

自分ひとりでは決して生まれない、いろんな体、いろんな動きを自分なりに変換しながら取り入れて、動いてみることは、ただ動きの幅が広がるというだけでなく、目の前にいる人の理解にもつながっていました。言葉を介するのとはまた違った相互理解にも道を開いたワークショップの時間となりました。

0 notes

Text

[レポート]身体で聴いてみる・交換してみる

2019年9月28日(土)

<音楽とダンス>身体で聴いてみる・交換してみる

ナビゲーター:AZUMI PIANO、三田宏美、田中幸恵

聴覚障がいのある方を対象にしたダンスワークショップはどのように成立するだろう。そのことを考え、幾度もの勉強会を重ねてきたメンバーがドキドキしながらも、楽しみに待ちわびた「<音楽とダンス>身体で聴いてみる・交換してみる」が開催された。

ワークショップは、聴覚障がいのある人だけでなく、誰でも対象として参加者を募集することを事前に決定。そして、最も大きな決断にしてチャレンジとなったのは、開場・受付時からまったく言葉を発さないサイレント状態を貫いたこと。およそ2時間におよぶワークショップ中も一切発話せず、手話もなし。身振り手振りを中心に、最低限の指示内容は、ホワイトボードやパソコンプロジェクタ投影を使って行われた。

しゃべらないからといって、決して完全なる静寂空間ではない。参加者の動きから生まれるさまざまな音、床を踏み鳴らす音、息づかい…そして、驚きや笑い声といった感情や表情は、むしろ自然と表に表されているように感じられた。

呼吸に気持ちを向けるウォーミングアップに始まって、握手の手前、触れるペアワークショップで1時間。軽く休憩を入れた後、五感を開くようなテキストを共有した上で、いちど劇場の外へ。そこで感じられたものを墨と筆で自由な書として表現して、それを身体で描いてみたり、その動きをペアで見あって交換することなども試みられた。

ワークショップに参加していた首藤美幸さんが、受講しながら目にした動き、様子を即興的にその場で描いてくれた絵を下に紹介。個々にワークショップの開始を待つ様子から、ペアワーク、書を使ったワークまで、スピーディーな線に現場の空気感がにじむ。

イラスト:首藤美幸

ワークショップを終えた後は、車座になってフィードバックの時間。サイレントな状態が長く続いたため、「今からは声を出してOK」というア��ウンスもためらわれるほど。声を出��ないことが当り前という場が、短いながらも実現していた。

スタートして2時間以上経ったこの場ではじめて、さまざまな状況の聴覚障がいの人が参加していたことがわかりはじめた。

参加者やナビゲーターから出た感想を一部こちらに記錄する。

「言葉を使わなくても、互いの手のひらを上下に合わせるだけでもたくさんのことが伝わるんだなって。そのことに気づかされました」

「どなたが聴覚障がいを持っている人なのか、持っていない人なのか気になっていたけど全然わからなくて。途中からはもう、そんなことはどうでもいいやって」

「離れているのに伝わっている、こちらに届いてくるということを実感して泣きそうになりました」

「呼吸を感じることからいろんな発見につながっているんだと知りました。そのことで身体が軽くなったり、重く沈みこんだり、しなやかに身体を動かすこともできるんだなって」

「サイレントな空間の、この居心地のよさってなんだろうって考えてたんですけど、静かだということではなくて、全員が同じ速度でしゃべっていたのだと気づきました。聴こえる聴こえないという尺度は関係ない、みんな一緒だという空間を共有できたことがとてもよかったです」

「口で伝えていたこと、手話で伝えていたことをしないと決めたことで、何かを伝えたいと思っている人をみんながじっと観察して、理解しようとする姿勢が自然に生まれていたと思います。相手を見ることの大事さに改めて気づかされました」

技術や振り付けよりも、もっと手前にある「音楽とダンスの土台」を確認することにもなった今回のワークショップ、ナビゲーターの3人は継続的な活動にしていきたいと話していた。

0 notes

Text

[テキストアーカイブ]“老い”から見える、ためらいと希望の哲学談義

出演:西川勝(臨床哲学) 砂連尾理(振付家/ダンサー) 首藤義敬(はっぴーの家ろっけん) 進行:横堀ふみ(DANCE BOX)

横堀 まずはじめに、それぞれの方がどういう活動をされてきたのか、事例紹介という形で進めたいきたいと思っています。その前に、今回のレクチャーに「哲学談義」というタイトルを勝手につけましたけど、はたして哲学ってどういうものなのか。この場で共有できるように、西川さん、簡単にご説明いただいてもいいでしょうか。

西川 哲学って何か。自分の経験からいえば、なかなか誰も説明してくれないから、よくわからないわけです。なんとなく立派そうとか、怪しそうとか、そういうイメージがあると思うんですけど、僕はそこに惹かれて哲学科に入ったんですね。哲学書を読むだけでインテリみたいな気がするし、大事なことを考えてるって自分でも思えるし、人からもそう思ってもらえるから、若い頃の優越感としてはちょうどよかったんです(笑)。 普通、学問というのはなにかの問いがあって、一生懸命にその答えを探すわけです。ところが、哲学ってどのように問うのかって、問いそのものを考え直す。答えはどうだっていいわけです。あるいは問いがあったとしても、これって本当に大切な問いなのか。なぜこれに僕は答えなければいかないのか。この問いから本当は何を知りたいんだろう…って、問いを吟味するところからはじまるんですね。つまり、哲学というのは、多くの人が懸命に追求している問題を「ちょっと待って、それ、本当に大事なの?」ってちゃぶ台返しをするようなところからはじまるので、まあ、あまり人に好かれるようなタイプじゃない気がしますけども(笑)。今日もテーマになっている老いや死といった切実な問題について、自分たちの立場からどんな風に問うことで身を賭けてでも答えたい問いになるのか、というのをやれたらと思っています。

横堀 ありがとうございます。西川さんは最初から哲学の道に進まれたのではなく、いろんな現場を経験されて今にいたるんでしょうか。西川さんのこれまでと今の活動について簡単にお願いします。

西川 僕はね、高校に入ってその新入生歓迎の場でいきなり生徒会長に憧れまして、その人が学生運動をやってたんです。それで完全にかぶれてしまって、真っ赤なヘルメットをかぶって三里塚に行ったりしてるうちに、半年で学校にいれなくなって中退しました。これでは駄目だと思ってきっちり軟派に転向しまして、それでも大学は、関西大学の2部の哲学科を受けたんです。2部の哲学科なんて行っても就職先ないですから、みんなと競争する学歴社会に入るのはやめたってことで、だけど、自分の自尊心は守りたいという中途半端な理由で進学したんですね。で、大学に入った途端にインド哲学の先生が言うんですよ。「君たち、まさか卒業しようなんて思ってないよな」「関西大学2部は大阪でいちばん授業料の安い大学なんだから、表裏きれいにひっくり返して、図書館で本を読んだら別に卒業しなくていい。そもそも哲学に卒業なんてないから」って言われたことを真に受けてね。卒業に必要な語学の授業には出ずに、単位だけ170単位くらいとって、7年半授業料払って中退しました(笑)。 その間に、もと陸軍看護婦の母親が「この子の将来が心配だ」って、母親は、敗戦後しばらくは結核患者の訪問看護みたいなことをやってたんですけど、精神病院で働くようになって、僕がまったく卒業する気配がないし、「とにかく健康保険証のある職場で働きなさい」とかって言うわけです。で、母親が精神病院の課長と話をして、面接の日が決まってました。もともと卒業する気もないし、専門的な哲学者になるつもりもないし、なれそうもないし、何でもいいやと思ったので、その精神病院の看護師になっちゃって。

横堀 私も4歳の息子がいますけど、西川さんのような息子がいたらほんまに心配で。お母さんが面接の日取りを決めたって気持ちがようわかります。

西川 面接に行ってもあかんって言われると思ってました。あの頃は、学生運動やってやめたなんて言うとまず仕事はなかったんですけど、さすが精神病院の百戦錬磨の課長ですから、「ゾウリ持ってるか」「はい」「じゃあ、それ持っておいでな」って言われて決定ですよ。それで閉鎖病棟に入れられて。これが僕の最初の看護との出会いです。

横堀 いまはどういう活動をされてるんでしょうか。

西川 いまは3年ぶりに勤めるようになりまして、大阪市認知症の人の社会活動センター「ゆっくりの部屋」に。センターといっても従業員1名ですけど、そこの責任者をやってます。7月31日に開所したばかりですから、まだ1か月も働いてない。

横堀 おいおいまた聞かせてください。では、砂連尾さんと首藤さんの活動紹介もお願いしたいと思います。はじめに砂連尾さん。ダンスボックスとのつきあいはもう長くて、20年以上ですかね。

砂連尾 ダンスボックスができたときから。設立メンバーの文さんとは、ダンスボックスができた96年より前からですから、四半世紀近いつきあいだと思います。

横堀 砂連尾さんとは「循環プロジェクト」という事業でご一緒させてもらったことが、ダンスボックスの活動にとっても大きな転機になりました。「循環プロジェクト」は、障がいのある人と一緒に舞台作品をつくるというプロジェクトですけど、今日は、砂連尾さんが高齢者の方といっしょに舞台をつくられて、現在も続いてるその活動についてご説明いただけたらと思います。

砂連尾 みなさんは、ダンスにどんなイメージを持ってますか。ダンス=舞台のダンスを連想して、舞台のダンスといえば、ある種、特権的な身体とまでいうと言いすぎかも��れませんけど、ちょっと特別な身体である人がやるものだというイメージを持たれる方が多いかもしれません。じゃあ、僕自身がそういう身体になりたかったかといえば、決してそうではなくて、踊るのが好きだからっていうのでもなく、むしろ、踊ることは苦手で、やりたくないことの上から二番目くらいにあったもの、それが僕にとってのダンスでした。 先ほどの西川さんが高校に入って学生運動に関わって、というのとは違って、僕の若い頃は高度経済成長期で、できるだけ高いレベルの学校に入って、企業に就職するという幸せの道筋みたいなのがありました。そういうことからいかに抵抗して生きていけるかって、スポーツに取り組んだりとかしてましたけど、なかなか新しい世界に出会えなくて、大学に入って、もう自分の頭で選択するのではなかなか希望が持てないなと思ったときに、自分がいちばん選択しなさそうなものを選ぼうと考えて、選んだのがダンスでした。なので、かっこよく踊ろうとか、かっこよく見られたいというのではなく、自分にとって未知なる何か、今までの日常とは違う世界が見えるのかなと思って、ダンスをはじめました。それが19くらいで、40歳くらいまで約20年は続けていたんですが、舞台芸術という世界では、単純な話、毎年、新作をつくらなければ劇場から声はかからないし、助成金ももらえないわけです。自分で否定して、競争社会には身を置かないで生きていたいと思っていたのに、そこから逃れた先で、たぶん試験でいい点をとるよりもちょっと過酷な生活が待っていたわけです。 そして41歳のとき、10何年前ですけど、ダンスボックスの人たちから障がい者とのプロジェクトを紹介してもらって、それが自分にとって大きな活動の転機になりました。それまでは毎日、バーレッスンをやったりしながら、身体を鍛えていくことばかり目指してたんですけど、そのプロジェクトでは車椅子や義足の人、コミュニケーションが少しむずかしい人たちといっしょに練習をして、ともに時間をすごすわけです。そうやって車椅子の人と一緒に歩いていると、車椅子の高さでの視線が発見できたというか、そんなの当たり前だって言われるかもしれないけど、僕にとっては世界がすごく変わったんですね。義足の人と駅で待ち合わせてダンスボックスまで向かうと、普段は5分程度の道のりが15分、20分くらいかかる。それだけの時間をかけて歩いてみると、木の枝の揺れ、雲の流れ、風というものがこんなに違うんだって感じました。僕はそれまで、西洋ダンスの基準に向かって一生懸命に訓練して、身体を精緻させていってたけど、そうじゃないところにダンスがあるんじゃないかと気づいたキッカケが、その「循環プロジェクト」でした。 その後、ベルリンで1年暮らす予定になってたので、そこでドイツのカンパニー、Thikwa(ティクバ)と一緒にやって、その後に帰国して、次はどういうダンス���やろうかなって考えたときに思い出したのが、僕の友人の野村誠という音楽家のことで。彼がその10年ほど前に、横浜の老人ホームへ音楽活動をしに行ってたことを知って、じゃあ、ダンサーが老人と踊るということに対して、ダンスでどんな応答があるか。まったく事例がないわけじゃなかったけど、あまり応答している事例がなかったので、僕自身が老人の方と、それもコミュニケーションのむずかしい認知症の方とのダンスが存在しえるのかって考えました。だから、最初はケアの視点というよりは、純粋に身体の可能性を探りたいということではじめたのが、老人とのダンスでした。 その活動は2009年11月に「グレイスヴィルまいづる」という特別養護老人ホームに私が招かれて、3月まではほぼ週1回、それ以降も月1回通いながら、ワークショップという形で続けています。その活動については、映像で見ていただけたらと思いますので、ちょっと見てください。 (「とつとつダンス」映像流れる) 砂連尾 この映像は、2014年につくった「とつとつダンス」という作品の続編なんですけど、ちょっと、なんというかな、あまりドラマチックな言い方をしたいとは思わないですけど、認知症の方と踊ったときに、僕はほんとに奇跡的な瞬間に何度も出会うんですね。単純に対話がむずかしいので、どうしたらいいだろうって、特に家族の方の思いはあると思うんですけど、僕はほんとに救われました。毎回、新鮮に僕に触れてもらえるというのかな。毎月、今日はどういう風に僕はこの人と出会い直せるかということを感じさせられるような存在の仕方をしていました。「とつとつダンスpart2.」でご一緒したミユキさんという方、彼女は身体が弱く生まれて、なんとかしようと思って飲んだ薬が薬害で、という人生で左手しか動かなくて。彼女は、自分の動かない右手を左手で懸命に支えて、その動かそうとしている右手に触れたときに、僕自身が触れるということを学ばせてもらっていると感じるような瞬間が何度もありました。最初は、どういう風にダンスが可能かというので出会った人たちから、どう人と関わるか、生きるか、そして触れ合うかということを、僕自身が学んでいったこの10年だったと思います。

横堀 ありがとうございます。西川さんもこの「とつとつダンス」にははじめの方から関わっておられるんでしたっけ。

西川 舞鶴であった「とつとつダンス」のアフタートークに呼ばれたんです。それまでは、まったく砂連尾さんのことを知らなくて。さっき話した精神病院で15年、その後、血液透析の現場で5年、それから臨床哲学ということばを知って、昔の哲学の火がつくんですね。で、大阪大学にモグリで行きはじめて、社会人で大学院に入って、大阪大学コミュニケーション・デザインセンターの教員にまでなります。世間からはいっぱしの認知症の専門家みたいに思われて、このアフタートークに呼ばれて行ったんですけど、まあ、びっくりしましたね。僕も看護の世界では変わった人間でしたけど、それもぶっ飛ばすような。だって、後ろから目隠ししたり、自分の着ているパーカーをかぶせたり、子どものように抱っこしている人形をと��あげたり。要するに、現場では絶対にしてはいけないとされることばかりが続くわけです。それを正しい、正しくないって見てる自分がいたんですけど、いつの間にか砂連尾さんとミユキさんのあり様、こんな美しいことが起こるんだって最後のシーンを見たときに、自分が20数年にわたって考えてきたことを根っこからひっくり返されてるなと思いました。もう一度、問いを考えなおそうと。それまでは、認知症とどう関わるべきかって、看護の視点からやったわけですけど、こんなに美しい出会い方があるじゃないかと。どうやって美しく出会うかなんて看護師は考えてないわけです。 それで、次に砂連尾さんが伊丹に来たときに訪ねて「お願いしますから僕を混ぜてください」って、それからほぼ10年。ずっと追いかけています。

横堀 追いかけてみていかがですか。

西川 やっぱりだいぶ変わりました。まずケアをいちばんに考えるってことがもうないですね。

横堀 じゃあ何をいちばんに考えますか。

西川 なんでしょうね。共生ということばはあれですけど、共にいるってこと。そのことの意味をすごく考えるようになりました。僕が臨床哲学で学んだのは、決して哲学はひとりではできない、必ず相手がいるということ。それをすごく感じるようになりましたね。哲学って、いかに生きるべきなのかという自分の問題にしちゃいがちですけど、そうじゃないよね。臨床哲学は必ず相手がいるものだっていうけど、じゃあ、どういうことなのか。それを最近、僕はことばや論文じゃなくて、自分のことを臨床哲学のプレイヤーですって言って活動してますけど、そうやって後からだんだんわかってくる。まだわかりきってないので、まだまだ続くと思いますけど。

横堀 舞鶴でのワークショップはおじいさんおばあさんだけじゃなくて、職員の方も一緒にされてるんですね。

砂連尾 常日頃から利用者の方に接するのは職員の人たちなので、僕のエッセンスが少しでも伝わればいいなくらいの気持ちでしたけど、すごく戸惑われて、嫌がった職員さんもたくさんいました。

横堀 10年という時間を経て、職員の方とおじいさんおばあさんの接し方に変化があったりとかって感じることはありますか。

砂連尾 ふたつの感情があって、ひとつは、たしかに僕のワークで変化して、思い切ってやるということに意識的になってる人たちがいるのかなと思います。ただ、日々のこなしていかなければいけないことが膨大にあって、たぶん僕のワークに関心を持つ余裕も、それを試そうという時間もないというのが現状じゃないかな。これほど理解のある施設であったとしても、なかなか難しい現実はあるんだろうと思います。

横堀 首藤さん、これまでのお話を聞かれてどうでしょう。

首藤 すごく安心しました。お二人のことを調べずに来たんですけど、自分から中退されてたり、みんながやってることの逆をやってしまえ、みたいな二人だなと思って。

横堀 では、はっぴーの家のことをご紹介ください。

首藤 はっぴーの家はこのすぐ近く、新長田の南側にある、形は一応、介護施設です。60歳以上のおじいちゃんおばあちゃんが20人ちょっと、僕と奥さん、子ども二人で同居しています。ほとんどが認知症の方です。昨日も夜中の3時くらいに認知症のおばあちゃんが部屋に入ってきて、「朝ご��ん食べよう」って言うけど、外はまだ真っ暗でした。そういうカオスな生活をしています。 そもそも介護事業をやりたかったわけじゃなくて、僕ら家族や娘が安心して暮らせる場所をつくりたいと思っても、見つけられなかったんです。子育てと介護がかぶってしまって。今日、後ろで走り回ってるのはうちの娘ですけど、僕自身、彼女のような感じでした。学校行っても、先生に「もう学校来んな」って言われるくらい、落ち着きがなくて座ってられなかった。いわゆる多動です。そこに薬を強要されるのは何か違うなと思っていて。僕は今、34ですけど、なんとかやってこれた。その理由を考えたら、結局、まわりの人に助けられたんです。そういう環境はどこに、って考えだすと、今やってるはっぴーの家につながってくるんですけど…僕が説明するよりもまとまった映像がありますので、ご覧ください。 (NHKで取材されたときの映像流れる) 首藤 という生活をしております。何がしたかったのかって、結局、僕が10年ちょっと前に結婚して、子どもが生まれるとなったときに、世の中はまだ夫婦で子育てしなきゃいけない空気でした。そもそも僕はこういう人間で、中2くらいからろくに学校に行ってなくて、友達は多かったんですけど、うちの子もそうやろうなって不安がありました。そして、同時期におじいちゃんおばあちゃんが認知症になったんですね。これは同居せざるを得ないと。といっても、他に見てくれる親族はいなくて、家族関係が完全に破綻してましたから。じゃあ、これはもう家族だけで暮らすのはしんどいから、他人も入れて15人くらいのシェアハウスとして暮らせたらいいかって、きれいな意味の助け合いではなくて、依存しあう生活が生まれたんです。僕らには子どもがいて、認知症やけど子どもを見てくれるおじいちゃんおばあちゃんがいて。要は、自分らだけでがんばらなくても、依存しあってもいいんじゃないかと思いまして。うちの奥さんも普通の主婦とは違っていて、自分は1日1食でいいから、僕らにもそれでいいやろうって言ってくるようなタイプ。そういうズレた感じでも、みんなで暮せばなんとかなるんじゃないかって、間違った仮説を立ててやってきた感じです。 さっき西川さんの話に、哲学は問いを立てるものだって言われて、すごく勇気をいただいたんですけど、まさに僕がやってることは正解を出してるとは思ってなくて、こんな暮らしがあってもいいじゃないかという問いを立てることを事業内容にしています。そのためにも、世の中で当たり前とされてることをちょっと変えてみようって。 そもそも、僕は家族というものに違和感を感じていて、介護や子育てに悩んだら、大家族で助け合うのがいちばんいいって言われがちなんです。昔みたいにそういう社会があればすごくいいと思いますよ。でも、いまは核家族化して、ファミリーといっても4人くらい。「もう社会が違うのに、昔の価値観を押しつけんなよ」って思ってしまって、その大家族神話を変えたいなと思いました。だから、「遠くの親戚より近くの他人」って掲げて、誰ひとり血はつながってないけど、一緒にやっていけてるんですよ。結局やってるのは、自分たちの子育てであり介護、自分たちの暮らしを生きやすいように、他人に頼ってるだけなんですけどね(笑)。 僕は学校にあまり行ってないですけど、自分が成長した瞬間��して覚えてるのは、本を読んだか、人と関わったかしかなかったです、いい人、悪い人含めて。だから、自分の子どもには年間200人の大人と会う環境をつくりたかった。それが、今は週に200人がうちに来るようになって。いろんな人と関わってたら、子どもは居心地いいだろうし、僕らにとっても、おじいちゃんおばあちゃんにとってもそうだよねって考えています。そんなに難しいことをやってるわけじゃなくて、高齢者になったら日常における登場人物は減っていくと思うんです。特に男の人は社会との関わりがなくなっていくので、その関わりを増やすというお手伝いだけをしています。それは、子どもも若い人もいろんな制約を抱えているなか、ひとりでできることってとても少ない。だから関わる人数を増やしていけば、いろんな実現可能性が上がるのかなって。

横堀 西川さんはどう見られましたでしょうか。

西川 面白いですね。僕は精神病院に15年いて、外来の血液透析、デイサービスでも実際に働いてましたけど、まあ、ケアする人間とケアされる人間しかいないところって、ロクなことが起きません。やっぱり強烈なのは精神病院。患者か医療者しかいない。そのなかで一生懸命に努力している医者も看護師もいるんですよ。けど、人の人生ってひとりの努力だとか、ある職種の努力でどないかできるものではまったくない。それに気づくのにすごく時間がかかりました。看護師というのは、アセスメントして、問題点を抽出して、それを解決するために介入するというのが今の基本なんです。要するに、相手は問題で、解決できるのはプロ、みたいになっているところで介護や医療の対象にされてしまうのが、どれくらい暴力的なことなのか。ケアの暴力性ってことを僕が発表すると、ボロクソに言われましたけどね。ケアって暴力じゃないという大前提があるわけです。 首藤さんの話で僕がいちばん気に入ったのは、「これが僕のいまの暮らしです、自分が暮らしやすいように生活してます」ってところ。自分の問題と地続きなんですね。自分も常に問題を抱えてるわけで、そういう出会い方ってお互いさまの関係ですから、相手は力を奪われることがないという気がします。 認知症の人といろんな子どもがいてるというのは、臨床ケアのひとつとして結構前から取り上げられてるんですけど、あれはケアという目的をもってやってるんです。でも、首藤さんのところは、自分の子育てのためですから。だいたい今の社会では、まだ子どもがちゃんとしゃべらんうちから均質な集団の中に入れられるでしょ。育て親か先生という、役割がはっきりした大人が少数と、あとは自分と同い年の子とずっと一緒に過ごして、これが学校に行ってる間はずっと続きます。義務教育が終わっても、学力で輪切りにされてさらに均質的になっていく。会社に入ってもそうですよね、会社の利益のためにって目的が一緒なんですから。だから、社会的な役割をもって社会で生活をしようと思ったら、自分の周りには均質な人間ばかりがいることになる。それが効率いいから、今の社会はそうなってるわけですけど、そういう意味ではいつでも交換可能な部品なんですよね。周りの人間と同じだから、周りの人間と同じくらいの能力があるから、そこにいられる。で、ほんの少しでもそこからはずれると排��される。定年なんでまさにそうですよね。これがエイジング差別だって言い方もあるけど、なかなか本気に思っている人はいない。つまり、すごく均質的なところでしか今の社会では生きる場所がない。僕も学校に行ってないときには、世間に居場所ないなって思いました。自分の生きづらさ、生活しづらさと介護、子育て、そこを一緒にやってるところが、首藤さんの面白いところだと思いました。

首藤 まさに僕はそこだと思っています。自分の暮らしと仕事を一緒にすると、「それはあなたのエゴだ」って圧力もあるんだけど、じゃあ、もうエゴでいいやって。いまではエゴを社会化すると言っていて、自分の暮らしたいやり方をつきつめていけば、誰か同じように膝抱えて悩んでる人がいるから勝手に社会化するだろうなって。介護や医療の現場にはプロがいますけど、僕らがはっぴーの家をやるときに出したのは「一人のプロより百人に素人」ってことばで。だって、これから人口は減っていくんだから、素人百人といっしょにやるほうがいいんじゃないのって。 あと、むちゃくちゃしんどいときに、腑に落ちることばがひとつあれば人は生きられると思っていて。それで今、宗教の勉強をするようになったんですね。仏教って哲学やなって思うようになって。

西川 そういうことばに出会えるといいけど、やっぱりことばってだますからな(笑)。

首藤 正解じゃなくていいと思います。いろいろなことばがあっていいと思うんですよね。

西川 いまの首藤さんの話でもそうですけど、エゴを全面に出すってことは普通、社会が許さない。自分はたいしたことないけど、師匠を見る眼だけはあるなと思っていて、40過ぎて、大阪大学でもぐりをはじめて、大学中退してるのに大学院に入れてもらって、そこで出会った師匠は鷲田清一という人なんですけど。大阪大学の美学棟の西日の入る教室で、その言葉を聞いたときにはほんとに震えました。パスカルのことばで、強い者に従うのは必然だと。だから、強い者に従うことを正義と読み替えて、みたいなことをパスカルが書いてるわけです。いまの社会、ほとんどがそうかなって気もしますけど。そこで鷲田さんが言ったのは、「じゃあこれをひっくり返したらどうなるだろう」って。つまり、「弱い者に従うのが自由だ」って、静かな声で言われたんです。僕、そのときに、これは生きてきてよかったと思いましたね。自分のいままでの人生でも何もできないわけです。精神病院にいても「ありがとう」なんて一度も言われたことなくて、「おまえ、いつか殺したる」ってことは何度も言われましたけど。夜勤はじめて間もない頃、「おれ、きちがいやから」って詰め所に飛び込んでくる患者さんを前にして、自分では何もできない。「もう透析やめたい」って患者さんの話を聞いても、ベッドの横で立ってるしかない。亡くなっていく人を何度見送っても、できることなんて何もないわけです。そもそも、何かできるものとして考えるとダメだと思いますけど、それでもそこにいたってことは、君は自由なんだって鷲田さんに言われた気がして。だって、必然じゃないですか。精神病院でもたくさんいました、「こんなとこはイヤだ」ってやめていく人たち。そうやって出ていくことで精神病院の悪から目を背けることはできるけど、精神病院は存在し続けるんです。さまざまな問題からはずれてしまうのではなくて、無力でありながらその場に居続けて、下手をすると自分がいることが罪でありながらも居続けること。それは必然でもなんで���なくて、自分が選び取ったこと。 砂連尾さんでもそうですけど、より高く飛べるとか、より美しく踊れるというのではなくて、何度会っても覚えてもらえない、振り付けがまったく入らない、その彼女と踊るわけです。その砂連尾さんとミユキさんの姿には、だから自分をひっくり返すくらいの力があったんだと思います。だから、首藤さんの活動を聞いてね、もう一度あれですね、心を決めてやらなあかんなって気持ちになりました。

横堀 ありがとうございます。砂連尾さん、どうですか。西川さんがおっしゃった、弱い者に従うのは自由だって話。認知症の方といっしょにダンスをするというとき、砂連尾さんはどういう居かたをしようとされてるんでしょう。

砂連尾 どうなんでしょうね、たぶん、こういう居かただって言ってしまうと、そこに縛られてしまう不自由さを抱えてしまうので。このようにいたいっていうのは、たぶん全員違うと思うんですね。たとえば、はっぴーの家の話、とてもいいなと思うんですけど、でも、僕はここにいれるかなって思ったんです。それは悪い意味ではなくてですけど。すごくひとりでいたいときもあれば、めちゃくちゃ人としゃべりたいときもあって…。僕はいろんな人が生まれていくなかで、どこにも属さずにいたい感じ、ですかね。そういうことが可能かどうかわからないですけども。都合がいいですよね。都合がいいなって自分でも思います。

横堀 そういうものかもしれないですね。

西川 というか、弱さに従うって目の前の人を弱者として見るだけじゃなくて、自分の内なる弱さなんです。普通は隠しておきたいと思うようなこと。自分の弱さにもきちっと従うというのか…しょせん、できないことはできないんですよ。そうやって自分の弱さまでさらけ出したときに、周りの人たちも自分のヨロイを脱ぐ。お互いさまのところで、もう一度出会い直せる。普通は、同じだね、対等だねのお互いさまですけど、そうじゃなくて、お互いできないねってことの共通性があるときに、どれだけ一緒にいられるか。それがほんとはいちばん大事なことで。自分が行けば助けられると思うなら、行くのは当たり前のこと。けど、そうでないときにもいられるかどうか。自分の弱さをどれだけ出せるかどうか。これはね、簡単には出せないですよ。自分が崩れ去ってしまうかもしれないし、相手の攻撃をもろに受けるかもしれない。他人を信じられなかったら、自分の弱さって出せません。けど、ケアを受ける人は否応なしに自分の弱さをさらけ出さざるを得ない状況にあって。ケアする立場では、弱さを出さないことのほうが正しいと思われてる。でも、それって違うんじゃないかな。言ってみたら、ひとりになりたいときがあるという砂連尾さんが、相手に嫌がられたりもしながら、それでもやりましょうかってやってるところが、僕は案外好きでね。

横堀 ありがとうございます。今日は老いを巡る話をした後に、死を巡る話ができたらと思ってたんですけど、ちょっと時間がなくなってきました。触りだけになるかもしれませんが…。 首藤さんといろいろ話をする機会があって、そのときに首藤さんが仕事の醍醐味はお看取りの時間であるとおっしゃったんですね。それはなぜなのか。その後に、西川さんがブログで書かれていたテキストで「死んでゆくとは席を譲ること」「自分の死を苦しみとしてではなく、後に遺す人たちのために、ご馳走が用意されている席を譲ることとして考える」と書かれているのを読みました。そのあたりのことを少しでも話せたらと思います。まず首藤さんに。

首藤 そうですね。いままで生きる話ばかりしてきましたけど、僕��はじめ死に直面するまでは、怖いものだと思ってました。けど、日々いろんな人と関わっていると、このおばあちゃん、ここで死んでほしいなって思うようになるんです。それが第1フェイズ。その次に、たとえばそのおばあちゃんが死ぬときに、急に死ぬわけではなくて、弱っていく姿を見るし、「最後にあれを食べたい」っていう物を買ってきたりとか、すごく貴重なやり取りの時間があります。医療者の人は感じてはることだと思うけど、僕もやっていくなかで、そのやり甲斐を感じはじめました。そしたら、今度はこのおばあちゃんをどうやって死なせたあげたいかという発想になってきました。最期をどう迎えたいのかって見えてくると日々の関わり方も変わってくるんですよ。 うちでも2年くらい前かな、ひとりのおじいちゃんの看取りをしました。まったく家族はいなくて、親族さんも死んだら勝手にやってくれって。生活保護の方やったんで、役場がやってる火葬場で焼かれて、式なども開かれない、すごい寂しい状態だったんです。そういえばこの方が創価学会の方やったんで、スマホで調べたら、お坊さんを呼ばなくてもいいとあったので、僕らでもできることあるんちゃうのって。地域の創価学会の人にも確認したら、「ぜひやったってほしい」と言われたので、僕の子どもらと4人、何もない畳だけの部屋でおじいちゃんの枕元にiPhoneを置いて、自分らで葬儀をやりました。YouTubeで「創価学会 葬儀」ってやれば、出てきたんですよ。めちゃクリエイティブなiPhoneの使い方をしたと思ってるんですけど(笑)。いろんな死に方、信仰があるけど、僕らの仕事はその最期にどう一緒におらせてもらうか。最期の1週間2週間って時間の感覚も違いますし、すごいやり甲斐がある。だから、この世の中、どう生きるかの話ばっかりになってしまってるけど、もっと死について、どう死ぬのかという問いの部分についてやっていきたいなと今、思っているところです。

横堀 砂連尾さんとも今日、ロビーでちょっと話してましたけど、この少子高齢化の時代に自分がどう死んでいくかの選択肢が限られている。死に方は変えられないんじゃないかって話もしましたよね。

砂連尾 つい最近、両親が亡くなって、母は、僕ら身内がいないなかでひとり死にたかったんだなと思う、そんな死に方をしました。僕は、母の最期を看取りたかったけど、それはたぶんエゴで。周りでそうやって関わりたいと思ってるだけで。その後、母と関係する人と会っていると、「お母さんは、たぶん理くんの前では死にたくなかったと思うわ」とかって言われて、そうだなって思ったりね。死というのはたぶん、自分が死ぬということだけではなくて、周りで関わっている人の思いも含めてあると思うんですけど…。自分は人に囲まれて死にたいのか、人じゃないものに囲まれて死にたいのか。それはまだわからないですけど、死というのもいろいろあるんだろうなとは思っていて。自分が死ぬときは選べないとも思うので。うちのおじいちゃんは、おばあちゃんの膝枕で死んで、こんないい死に方あるんだと思ったんですけど…。それを選べないことのダイナミズムもあるんだろうなと今は思ったりしています。

横堀 西川さん、どうなんでしょう。死に方というのは選択しているところもあるんでしょうか。

西川 どうなんでしょうね。僕が40代でいた血液透析の現場では、患者さんたちは週に3回は透析を受けて、それを続けないと亡くなります。そういう意味では、先���ある死ではなくて、ほんとに背中に死を抱えている。僕たち、こうやって座っている間は、死を先のこととしてしゃべるんです。近いか遠いかは別にして、死は先にあることだと思っている。いや、死ってね、常に気づかないところから、背後からやってきますよ。死を前にした患者さんなり、お年寄りっていうのはそういうもんだと思います。自分もそうだろうなと思いますけど。 当時は、40代だったのでターミナルケアということも真面目に考えていました。どんなケアをすればいいんだろうって。20年以上前の話ですから、まだ延命治療とか癌の病名告知もされてなかった頃です。それに対してどうするのか。死の準備教育だとか、死を常に意識することで自分の生をきちんとしたものにするだとか。そんなことを言ってましたけど、だんだん考えが変わってきました。看取りということは、何かをしてあげる、よい死を迎えさせてあげる、そういうことじゃなくて、亡くなっていく人から何を受け取るかなんです。人生ってたった1回しかない。その1度しかないことをしている人に、まだ死んだこともないような人間がね、ちょっと勉強したくらいで何ができるかって。何もできないですよ。そんなことを考えるくらいなら、目の前で死んでいく人から何を受け取るのか。看取りの場面にいたり、あるいは自分の大切な人が亡くなったという事実を知ったときに、「あれをしてあげられなかった」って自分の後悔をするんじゃなくて、相手が何を残していってくれたのかってことを考えるべきだろうって。だからといって、ターミナルケアが無駄なことだとは思ってませんけど。 どんな人でもできることは、私がいま生きてるこの世のこの席を譲るということです。どんなに人のためを思っても、自分が生きてるかぎりは、この場所を譲ることはできません。どんな悪党であれ、この世を去るということは自分のいる場所を譲るということなんです。だから、譲られた場所を自分はどう生きるのか。いい死に方をしたいとか、そういう人意でなんとかなりそうだと思えるのは、生きている間の話で、死ぬってことは個人の能力を越えたもので。死ぬというのは、次の生まれてくるもの、今、生きてるものに対してこの世の席を譲ること。だから、生きてるということはすなわち、席を譲られたことなんだ。その譲られた先を次の者に譲るまでどう生きるか、そこがいちばん大事なんじゃないかな。人間の哲学や思想を越えたところに、誕生や死というものはあると思う。って、ここで思考停止すると哲学じゃないんでね(笑)、まだ考え続けてますけども。

横堀 今回のために事前にいただいた相談がいくつかあるので、ここから残り時間、ひとつふたつほどお答えいただいてもいいでしょうか。「両親のことです。老いれば老いるほどに頑固にどんどんなっていきます。上手なつきあい方はありますか」。首藤さん、どうでしょう。

首藤 さっきの話とつながるんですけど、僕らの世代で死ぬってなったら、たぶん死に方は選べないですよね。突然死だったりで。でも、おじいちゃんおばあちゃんは、ある程度、選べる場所にいるのかなと思っていて、自分の死について考えるチャンスはあるのに、なんとなく死んでいく人が多いなと思います。それが自分の両親だったとしても、どう死にたいのかって本人の意志を聞いてあげたくて。いまの質問に対しての答えとは違うかもですけど、どう死にたいのかってもっと社会的に聞けるようになったら、どう生きたいのかにつながるのかなって。もっと聞くとか、表に出していくことでちょっと変わってくるものがあるのかなと思います。

西川 年をとって頑固になる人もいれば、かわいくなる人もいる、ケチンボになる人もいるし、様々ですけど、相手が変わったんなら、自分も変わらなければねと思います。あんなにものわかりのいい親だったのにって、いつまでも相手が変わらないもののように思っているのは、こちらの勝手ですから。生きているとそうやって変わっていく。相手が自分の思うようなままではいてくれないし、自分だってきっと変わっていくんです。つきあうだけが共にいる居かたじゃないんで、とりあえずきれいに別れてみるとか。親であっても、自分の幼い頃に愛してきたときのままではいつまでもいられないって覚悟しないといけないんじゃないでしょうか。

横堀 ありがとうございます。また別の方からの質問、「死ぬことが怖くて怖くて寝つけないことがあります。どうしたらその怖さを和らげることができるでしょう」。

砂連尾 体験したことないんでね、怖いでしょうね。僕も怖いと思う。ですけど、舞台をやっていると必ずはじめと終わりをつくらないといけないことを、舞台人は多く体験していると思います。練習をやっていても、終わりとはじまりをつくらなけれいけない。その終わるまでの時間をどう過ごして、どう存在するのかってことを、舞台というフィクショナルな場所でやりながら、練習してるのかなあと思います。

西川 砂連尾さん、別れのダンスってやってたじゃないですか。あれでいいんじゃないの。

砂連尾 別れのダンスは、東日本大震災の被災地を訪ねるなかでインスピレーションを得たもので、急に関係のあった人がいなくなってしまう、その瞬間みたいなものが多く起きた場所と時間があったわけです。最後までどう掴んでいたいかみたいなことがあって、手を掴んで…。

西川 離れたときに一気にウワッてなるんです。別れるまでの時間を大切にしようとかってそんな考えが先にあって、計画的に味わえるものじゃない。ずっとつながっていて離れたくないとかって言っても、その手が離れたときに一気にやってくる。映画でもそうです。最後のジ・エンドが流れてくるまでは、場面を追いかけるのに必死で、追いかけることに意味があるかのように思うけど、ほんとに終わったときに。それまでのことがいきなりくる。それは自分の努力とかじゃなくて。大切な人を亡くしたときに、どれだけ大切な人だったかということは、いきなりくる。死を自分たちの様々なものをゼロにする不条理なものだと考えると、恐怖の対象になりますけど、死には、それまでいたことの意味が一挙にわかるという側面もあると思います。僕が言ってることが正しいかどうかわかりませんが、そんな風に考えなおすこともできる。いや、考えるんじゃなくて、やっぱり死ななきゃダメです。死ななきゃ生きてきた甲斐がない。という気がしますけど。

首藤 相談者の方は不安で寝れないですね(笑)。

横堀 私も1年半前にクモ膜下出血をやりましたけど、びっくりしました。死が隣りにあったんやと思って。ずっ���先にあるんやと思ってました。

西川 哲学は死の練習だってプラトンが言ったらしいですけど、ほんとかなって思う。なかなか練習は練習でね。

首藤 僕、今の仕事をしていたら日常的に死を見すぎて、プライベートでも大切な人を亡くしたりとかがあって、死のときに気づくことがたくさんあるな、すごくいただいてるなって思うようになりました。そして僕自身は、常に明日死ぬって思うようになりました。そしたら、今までやってた余計なことを選択しなくなりました。ときどき、自分が死ぬってことを忘れるときがあって、それは自分がブレてるんですよ。だから、そうや俺、明日死ぬなって定期的に思うようにしてますね。

西川 若い人はね、明日死ぬかもしれないって言うんだけど、明日じゃない、今日死ぬんです。明日って人間にとってリアルじゃない。常に今しか生きてないんで、死ぬというのは今にしか訪れない。先にあるものとしての死というイメージが強烈なんでね…ってこんなことを言っていくと、だんだん時間とはどういうものなのかって哲学議論に入っていっちゃうので、それは趣味でやりましょうという感じですね(笑)。

横堀 ありがとうございます。時間をちょっと過ぎてしましましたが、この回はここで終了させていただきたいと思います。砂連尾さん、西川さん、首藤さん、どうもありがとうございました。

0 notes

Text

[レポート]ソケリッサと踊ろう!

2019年8月12日(祝) 「ソケリッサと踊ろう!」 出演: 新人Hソケリッサ![ワタナベヨシハル、西篤近、横内真人、山下幸治、こいそのふなばんまつ、平川収一郎、伊藤春夫、アオキ裕キ] ワークショップ参加者[かっしー、Lee、合原知幸、牧野史和、指原茂美、なかおかずお、大歳芽里、福永ゆみ、さかいみすず、すぎ、的場聡子、高木ちえこ、えとうまちこ、米澤もな] 上田假奈代(詩人/ココルー��) 首藤義敬(はっぴーの家ろっけん)

路上生活経験者によるダンスグループ、ソケリッサが2日間にわたってワークショップを開催。ワークショップの参加者は、宮崎、大分、東京、千葉…と各地から集いました ワークショップの成果発表となるショーイングの直前には、ソケリッサの面々が「はっぴーの家ろっけん」へ。利用者のみなさんを会場となるDANCE BOXへと誘いました。 ソケリッサが何者なのかを伝えるために説明したり、音楽もない中、その場で踊ってみせたり。そうしているうちに、開演から20分おしでショーイングがスタート。

上田假奈代:はっぴーの家にソケリッサのみなさんと迎えにいったら、1階のロビーにいらっしゃるおばあちゃん、おじいちゃんたちとやり取りが始まって、ダンスを披露することになったりして。そしたら、車いすのおばあちゃんが踊りにあわせて一緒に手を動かしてくれて、一方でちょっと怒っているおばあちゃんもいて。キッチンでごはんの準備をされてるスタッフの方は、「私もキッチンから出て踊りたいー」って叫んでいました。そのみなさんが生きてる感じが今日の舞台と重なって、滲んでいて、すごく循環しているなというのを感じました。(ショーイング上演後のトークでの言葉より)

そして、はじまったショーイング。

上田假奈代さんがよどみなく言葉をつむぎ出すなか、青いブルーシートの向こう側でおよそ20人の出演者がはいつくばるようにして、背中を見せながら何かを描いているよう。その中からひとり、ふたりと立ち上がって動きを見せます。 パフォーマーの動きはときに假奈代さんの言葉に触発されるようで、ときに言葉がパフォーマーの動きに導かれるように変化していき、だんだんと假奈代さんの言葉は即興で発せられていると気づかされます。

みながうずくまって描いていた巨大な墨の作品がバトンで吊り上げられて、舞台が転換。即興の集団制作だったにもかかわらず、きちんと準備されていた舞台美術のようにも見え、迫力十分。 ウィンナワルツが流れるなか、全員がばらばらに動き回っていたのが組みになり、集団になり、と、だんだんまとまりを見せはじめます。音楽が寺尾紗穂さんの曲へと変わり、最後は、出演者がペアになり、踊っている人とそれ照らすために懸命に自転車をこぐような動きを見せるなか、突然ぱたりと舞台は終わりました。

ソケリッサ代表のアオキ裕キさんをはじめ、ソケリッサのメンバー、上田假奈代さん、ワークショップ参加者全員が舞台に戻って、思い思いの場所に座りこんで、そのままトークの時間となりました。

ソケリッサのメンバーがひとりずつ自己紹介。

ソケリッサに入った経緯や新長田の印象についても、ひとりずつ語られました。

手前にトークゲストの首藤義敬さん。

首藤:今回、私はまったく前提知識を入れずにのぞんだんですけど、一昨日にソケリッサさんがはっぴーの家に挨拶に来られて、見たら屈強な男性8人くらいで、これは挨拶というより出入り感がすごいなと(笑)。彼らが踊ると聞いて、どんなバイオレンスな舞台になるのかなと思ったら、予想外にすごくほっこりとした舞台で面白かった。 印象的だったのは、上田假奈代さんが何度も口にした「あの頃」という言葉…「あの頃を探してる」とか。僕らは仕事柄、いろんなことがあった人たちと暮らしていて、その人たちから普段は聞くことができないけど、たまに出てくる“あの頃の話”というのがあって、そういう風なことにも照らし合わせながら今日の舞台を見ました。

トークの後半、会場から出た感想とそれに続くコメントをご紹介します。

会場から:いわゆるダンスのステージは「私を見て」って自分をアピールする気持ちを強く感じるんですが、ソケリッサのみなさんは相手との距離感や、相手の動きと自分の動きとか、一人ひとりバラバラにやっているようで実はすごく空気を大事にしている感じがして。ひと言で言ったら、みんな愛しあってるんだなって(笑)。とにかくエネルギーの塊だと感じました。

アオキ:僕たち、愛しあってます(笑)。自分はおじさんたちの身体を必要としているし、おじさんたちも自分を利用してくれてるし、お互いにやりたいことがつながっているような気がしています。 自分は便利ななかで生活をして、夜も恐怖を感じることな���寝ることができて、そういう中で人前でパフォーマンスをするときに、どこか世の中と通じる感覚が麻痺してるんじゃないかなって。路上生活をすることって、常に生きることに意識を向けざるをえなくて、やっぱりそういう方たちの身体には自分にないものが絶対にあると思う。そう思って、おじさんたちに声をかけて、おじさんたちの動きに自分はすごく学ばせてもらっています。

こいそのふなばんまつ(ソケリッサ):路上生活者というのは、人前にしゃしゃり出て、視線を浴びるようなことはなるべく避けています。目立つことで石を投げられたり、危害を加えられる可能性があるので、なかなか人前に出るという積極性は持たないと思うんです。ただ反面、人が前を通っていてもかまわずに寝ていたり、ひと目にさらされることに免疫みたいなものがあって、人前でも臆さずにやれる土台、というか背景があると思います。 私自身の話として、公園で寝ていたとき、ダンボールに火をつけられたんですね。足もとのほうが燃えさかっているときに気がついて、飛び出してなんとか助かったんですけど、そのときもう60歳をすぎていて、自分の人生を振りかえりました。今まで逃げる人生ばっかりで、どこに行っても長く続かないという感じで暮らしてきたので、自分には何があるのかなって何もなくて、ただ身体ひとつあるだけ。だから、この身体を使い切るというとおおげさですけども、そう考えてソケリッサを続けてきたんです。

まさに「ぐちゃぐちゃのゴチャゴチャ」をほんのひととき劇場に出現させた、今回のワークショップ&ショーイングとなりました。

0 notes

Text

[レポート]障がい者のパフォーミング・アーツの現在とこれから

2019年8月3日(土) 「障がい者のパフォーミング・アーツの現在とこれから」 出演: 森田かずよ(義足のダンサー) 長津結一郎(九州大学大学院芸術工学研究院助教)

前半は、森田かずよによるソロダンス『アルクアシタ』の上演。 2012年、奈良県障害者芸術祭・鹿の劇場で初演された、森田さんのソロダンス作品です。

ダンスの上演に続いて、長津結一郎さんによるレクチャー。長津さんは著書『舞台の上の障害者』のなかで、1章を使って森田さんへのインタビューを掲載しています。レクチャーでは自身の活動と、障がい者とパフォーミングアーツの関わりを1970年代からの流れを踏まえて話されました。

2017年に定められた文化芸術基本法では、劇場は文化拠点であるとともに、「全ての国民が…社会参加の機会を開く社会包摂の機能を有する基盤として、常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている」と定めました。また、2018年には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」も施行。 長津さんは、これらの法によって「障害者による文化芸術活動」を単純に推し進めることの危険性も指摘されました。

長津:障がい者とそうでない人と言うとき、何のことを言っているのか。“障がいのある人の作品だからすばらしい、広めましょう”とやっていくのは違うのではないでしょうか。障がいのある人が舞台に上がっただけで拍手をする、それも大事なことですが、生身の現実がフィクションとして現れることで、たとえば、観客が思っていた障がい者像の変容が促されます。 いろんな多様性のなかで互いを尊重すること、人と人が出会っていくなかで、考え方や関係性が変わっていく。その結果、本人が当初やろうと思っていたこととは違うことが作品になっていきます。いろんな人が関わるからこそ視点が変わり、そうして多様な視点を取り入れることで、新たな芸術のあり方が創造できるのではないかと思います。 ただ発表されるものが作品というだけでなく、それを取り巻くプロセスや発表される状況などのコンテクストも重要で。そうして関わる人が変化したり、作品やジャンルまでもが変化していくかもしれません。

10分の休憩をはさんで、森田さん、長津さんによる対談。進行は、DANCE BOXの大谷燠が務めました。 まず、森田さんがダンスをはじめたキッカケやこれまでの制作について紹介。

森田:私が歩きはじめたのは3歳頃ですごく遅かったです。同じ障がいのある友達も幼少期に歩く訓練をしたそうです。将来的に必ず車椅子に乗ることになるけど、歩かせたいと思うのは親なんですね。 歩けないということはどういうことなんでしょう。私は今、義足をはめていますが、今日の作品を上演している中で一度はずしました。家のなかでもはずしています。義足によって私の体は大きく変わります。みなさんは二足歩行で歩くのが普通ですが、義足をはずした私は膝で歩いたりします。私には選択肢がたくさんあります。 人にとって、そこまで「歩く」ことが憧れなのかなというところから生まれたのが「アルクアシタ」という作品です。

来年のパラリンピックを控えて、障がいのある人のダンスの機会は増えていますが、森田さんには「わかりやすいダンス」しか求められてないような実感があるそうです。制作の現場でも、その人の中にあるものを引き出すのではなく、健常者のただ真似をさせるようなダンスも多く、身体を通して学ぶ場所をつくるといった事例はあまり見られません。そんななか、森田さんの活動はとても貴重なものだと長津さん、大谷さんは指摘します。

長津:きらきらとした障がい者とやっていれば「共生社会」だと思われがちですが、もっと実際はまさに「ぐちゃぐちゃのゴチャゴチャ」。だから、わかりやすさに居座るのではなく、たとえすぐに解釈できないものだったとしても一度立ち止まったり、制作の現場でもひたすら待つことが大事です。

大谷:僕がよく言ってるのは、青空が見えるカオスをつくりたいということ。アートや障がいの社会的包摂を国レベルではなく、もっと小さな単位で考えて実践できたら。

その後、会場からの質疑応答。オリンピック・パラリンピック以降、10年後にどうなっていれば理想的なのか、そこまで見据えて活動していきたいという話で、この日の公開講座は終了しました。

0 notes

Text

[レポート+インタビュー]身体に障がいのある人もない人も、ダンスを紡ぐ

2019年7月30日(日) 「身体に障がいのある人もない人も、ダンスを紡ぐ」 ナビゲーター:アダム・ベンジャミン

++++

アダム・ベンジャミンをナビゲーターに迎えて、ワークショップ「身体に障がいのある人もない人も、ダンスを紡ぐ」が7月29日(火)、30日(水)の2日にわたって開催されました。アダムは、身体障がいのあるダンサーとないダンサーとで構成されるダンスカンパニーCandoCoをイギリスで続けています。

そんなアダムによるワークショップ、その2日目の様子を写真で、参加者とアダムへのひと言インタビューとあわせてお届けします。

ワークショップ終了後に、参加者の方からひと言コメントをいただきました。

田村みくりさん

18年前に車椅子ダンスと出会ってからダンスを続けてきましたけど、ワークショップのような機会は今回がはじめて。何が始まるんだろうって感じで参加した初日に比べると、2日目はすこし理解が進んだので、2日間参加してよかったなと思います。目を閉じて、相手を集中して感じとるというワークが印象的でした。これまでは社交ダンスがメインでしたが、いろんなダンスに挑戦していきたいので、今後に活かしていけそうです。 ……ジェネシスオブエンターテイメントでダンサーとして活動中。

林南々帆さん

すっごい気持ちよかった! 自分で空間を閉じずに、エネルギーを外に向けて放出するというのがすごく印象的です。たとえば、リーダーの人がフォロワーの人を連れて行くような動きのときにも、アダムさんは「招待する」って表現されていて。私が今までやってきたコンタクトでも2人で目を見て、動きにつなげることはあったけど、「招待する」という感覚は自分の中にあまりありませんでした。あと、これはアダムさんが言ったことではないけど、人によって時間の流れ方は全然違っていて、けど、その時間の流れをうまく活用できたら空間にうねりを起こせたりするなとか。「あ、これは使える」って触発されることが多かったです。 ダンスは見せる部分もあるけど、人とつながるコミュニケーションツールだと思っていて、身体で対話するというのが私にとってすごく大事なことだから、それは続けていきたいし、アダムさんに教わった「その中でどれだけ遊べるか」というのも試していきたい。将来、ダンサーになるかはわからないけど、今回でもっとダンスが好きになったし、続けていきたいなと思いました。 ……中学時代からモノクロームサーカスの坂本公成、森裕子の指導を受ける。現在、高校生。

しげちゃん

私、和歌山の文化施設で働いておりまして、自分でもいずれそこで教えられるようになればと思って、2年前にもコミュニティダンスの養成講座を受けました。今、文化施設でも社会包摂の流れがあって、今日みたいに障がいのある方と一緒にやるワークというのは私も初体験。ワーク全体を通して、普段使わない身体の感覚を使ったので、すごく疲れました(笑)。目をつぶって動くとか、日常的には決してやりませんから。 アダムさんの教えのなかでは、自分が主になるのではなく、空間に動かされてるという感覚がとても斬新で、実際に自分が空気に流されているような感覚になった瞬間が何度かありました。 ……和歌の浦アート・キューブでスタッフとして勤務。

2日間のワークショップを終えて、すぐに次の仕事場・韓国へと旅立ったアダムにもひと言いただきました。

アダム・ベンジャミン:今回は、私が提案するアイデアに対して、みなさんすごくオープンに受け止めてくださって、面白い出来事がたくさんありました。ただ、時間がかなり短くて、まだ始まったところだなという感じはしています。正直にいえば、こうした特別なプロジェクトなどの機会を設けないとアートが存在できないということは、私は恥ずかしく思っていて、今のイギリス政権下でもアートが軽視されているのが現状です。アートのない街はソウルのない街だし、アートが人を人たらしめるもの。アートが奪われるような状況は、とても危険なことだと感じています。

0 notes

Text

[寄稿]「ソケリッサのこと」text by 森本アリ

ソケリッサを知ったのは、2015年9月に『寺尾紗穂「楕円の夢」ツアー 神戸公演』が旧グッゲンハイム邸で行われる企画段階の時でした。

神戸公演が全国ツアーの最終日、そしてスペシャルゲストがソケリッサ。私はそれまでソケリッサの名前も知りませんでした。ソケリッサを神戸まで招聘するため、寺尾紗穂さんはクラウドファンドを募り、その動向から強く興味を持ち、ソケリッサのネット上にあがっている動画をいくつも観覧。ゆるくのびのびふにゃふにゃしていて、そして時に力強く迫ってくる彼らの表現に、私はPC鑑賞が苦手なのですが、何時間もモニターに釘付けになりました。井之頭公園などでフルメンバーでやっているのも素晴らしいのですが、デブでプヨっとしたおっさんがソロで寺尾さんとステージで共演してるものなどもあり、おかしさと美しさで涙腺が決壊するものもありました。

公演当日も、庭を広く使ったダイナミックな構成。ペーソスの混じった、時にはやるせなく、時にはダメダメな、しかし人生の含蓄に富んだとても面白い自己紹介。ユニゾンであろうと自由なインプロであろうとソロであろうと、とても強く独特な表現として踊り手の人生と個性がにじみ出る彼らの踊りは、彼らの人生が重なって見えてくる、踊り以上のものです。それは暗く悲しいものではありません。力強い喜びに満ちたものです。

正式名称「新人Hソケリッサ!」。「ソケリッサ!」この言葉は造語で「それ行け!前に進む」という言葉の勢い。ソケリッサ!という表現を考案したアオキ裕キさんに大きな敬意を感じます。

ソケリッサ!とワークショプ&公演なんて最高ですよ! みなさま!この貴重な機会!ご参加ください!

文/森本アリ (旧グッゲンハイム邸|三田村管打団?|シオヤプロジェクト)

0 notes

Text

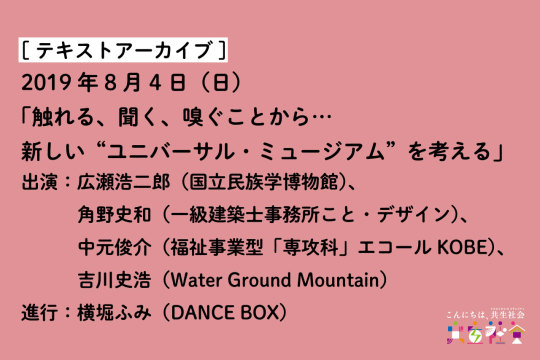

[テキストアーカイブ]触れる、聞く、嗅ぐことから…新しい“ユニバーサル・ミュージアム”を考える

出演:広瀬浩二郎(国立民族学博物館)、角野史和(一級建築士事務所こと・デザイン)、中元俊介(福祉事業型「専攻科」エコールKOBE)、吉川史浩(Water Ground Mountain)

進行:横堀ふみ(DANCE BOX)

この日の後半は、角野史和さん、中元俊介さん、吉川史浩さんがまず自己紹介を行って、広瀬さんがこの日、新長田のまち歩きをしてみた感想を話してから、3人による広瀬さんへの質問タイムがはじまりました。 ここでは、広瀬さんのまち歩きの感想から掲載します。

なお、この秋には「下町芸術祭」のプログラムとして、広瀬浩二郎さんによる新長田でのまち歩きが計画されています。

広瀬:まず商店街を歩いてきて、わりと大きな通りで音楽なんかも流れていたので、それなりに元気な商店街なんだという感じがしました。広い道を歩いているときはあまり左右の感覚ってわからないのですけど、それが路地になると迫ってきて、いろんな音も聴こえてくるので、今日は路地を歩かせてもらったのが楽しくて、まちの雰囲気がわかりました。やっぱり路地に入るといろんな匂いがして、生活してるんだなというのが伝わってきます。 僕は不勉強で海がこんなに近いと思ってなくて、なんとなく潮の匂いがしてきて、ふと気づいたらチャポチャポと波の音が聴こえて、ウミネコですか…が鳴いてたりして。個人的に面白かったのは、そこにおじさんがたむろしていて、帰ってきた漁師の方かなと思ったら、どうもそうでもないらしくて、日本語なんだけど最初から最後まで何を話してるのかまったくよくわからなかった。それでも楽しげに話していて、地元の人なんだなという感じで。 後半は市場の方へも行ってみて、すごく細い道を歩いたりして、ベトナム料理店に入りました。まず、その第一印象はうるさい(笑)。みなさんベトナムの方なので内容はわかりませんけど、楽しそうにしゃべっておられて。店のおばさんは日本語が話せる方だったので、注��をして、食べて、「おいしかったです」と言って出てきましたけど、やっぱり独特の雰囲気でほんとにベトナムにいるような感じがして、暑かったうえに、熱いものを食べたので汗だくになりましたけど、食べるということは見えない者にとって、まちを感じるうえでやっぱりすごく大事だなと思います。 僕も最近、「ユニバーサルツーリズム」という言葉を使うことがありますけど、ユニバーサルミュージアムという博物館での実践をまち歩きにもどんどん応用していこうという発想でいます。ところが、研修会や講演なんかに行ってみると、いろんな障がいのある人が旅行すること、イコール、ユニバーサルツーリズム、インクルーシブな社会なんだという言われ方をしていて、たしかにその発想も大事なんだけど、ここのプロジェクトで言ってるような「ぐちゃぐちゃのゴチャゴチャ」というのは、そういうことではなくて。たとえば、視覚障がいの人がまち歩きでは、匂いや触るってことをメインに考えるんだけど、別にそれは見える人にとっても応用可能で、普段の視覚中心のまち歩きじゃなくて、触覚や嗅覚にフォーカスしたまち歩きをしてみましょうと。そうすれば、これは「ぐちゃぐちゃのゴチャゴチャ」のユニバーサルツーリズムになってくるので、せっかく新長田でチャンスをいただけるなら、そういう一歩進んだ企画ができたらいいなと思っています。

角野:広瀬さんは「無視覚流まち歩き」という言葉も使われてますよね。ユニバーサルツーリズムよりも、そっちのほうがしっくりくる気がしました。

吉川:広瀬さんがユニバーサルツーリズムのようなことをこれまでにされてきた中で、参加者の方がどんな反応をして、どんな感想があったのかを聞いてみたいです。

広瀬:そんなにたくさんやってるわけじゃないですけど、評判もよかったのは、大阪の空堀でのまち歩きです。空堀のNPOに協力依頼をして、最初は、僕ともうひとりの視覚障がい者でお願いにいきましたら、向こうの方々も視覚障がい者を受け入れるのは初めてだということでかなり戸惑いがあって、警戒をされながらもこちらが押しかけていって、とにかく顔を付き合わせるうちに話を進められました。 空掘も昔ながらの商店街で、商店街がとても協力的でしたので、いっしょに巻き込んで、たとえば、かつお節を実際に削る体験をやってみたり…それも当初は、NPOの方から「目が見えないと刃物は危ないからムリだ」と言われましたけど、「とりあえずやりましょう」ってやってみたら、案ずるより産むが易しでやれて、そういう打ち合わせを重ねました。結果、目の見えない人と健常者がざっくり半々くらいで集まって、基本的にはペアで歩く形のまち歩きを行いました。商店街の方々もサービス精神が旺盛だったので、結構いろんなものをただで出してくれたりということもあったし、空堀は地形に起伏があって、坂を感じたりだとか、場所によって日の当たり方が違っていたりもしたので、視覚障がいの人も健常者も視覚以外の感覚で楽しむというところに反応してくれた印象がありました。秋に新長田でまち歩きができるなら、角野さんと何度か安全確認もふくめて下見をして、打ち合わせを重ねることが、まち歩きを成功させるには大事なのかなと思います。

角野:今の話を聞いてると、なんか無料で食べ物を出さなあかん気がしてきました(笑)。

吉川:どの店やったら出してくれるやろうって、ちょっと想像しましたね。

角野:僕にそんな力あるかな(笑)。ハードルが上がりましたね(笑)。見える人と見えない人が半々ということですけど、そこでコミュニケーションとかもあったんでしょうか。

広瀬:視覚障がい者のひとり歩きは危険ですから、見える人と見えない人がペアで歩きました。こちらの7月のキックオフ・ミーティングでも「距離感」というキーワードが出ていたと思いますけど、視覚障がいの人と晴眼者の人では、歩くときの距離感が明らかに違います。今日、僕が新長田を歩いたときには横堀さんの肘を持たせてもらって歩きました。これって、よく言われるのは、たとえば男女のカップルでデートをするときに、一番むずかしいのは手をつなぐところまでに非常に時間がかかるんだけど、視覚障がい者はそこを飛び越えてすぐに近寄れるじゃないか、恵まれてるみたいなことを言われて…僕は自分のうん十年の経験から全然そんなことはないと思うんですけど、距離感ということでいえば、たしかに肘を持たせてもらうって文字通りの触れ合いですよね。そこで親しくなれる部分はある気がしますし、特にまち歩きの場合は、おおげさにいえば、これはノンバーバルコミュニケーションで、肘に触れてることでいろいろ伝わってくるわけです。階段を上がるときには肘が上がるし、ちょっと怖いところを歩いたり警戒するときにはこちらもぎゅっと握ったりすることもあるので、これを触れた点でのひとつの新しいコミュニケーションだと考えると距離感が縮まる気がします。 だから、まち歩きをする前には準備体操のように、触れた点を意識して動くみたいなことをしてから、まちへ出るようにしています。そうすると、私は誘導する人、あなたは誘導される人という意識が少しなくなって、その分、一緒に楽しむという意識が出てくるような気がします。横堀さんは今日歩いてみてどうでした? ずっと連れて歩くというのはうっとおしかったでしょうけど(笑)。

横堀:このままどこかに飛んでいきそうな子どもを引き止めながら歩くような感じがしました。でも、広瀬さんと歩くのはドキドキしましたね。自分の思てることを全部見抜かれてそうで。そのドキドキも全部伝わってるんだろうなと思って。それもすごく楽しかったです。

中元:ちょっと話がズレるかもしれないですけど、触れること自体が踏みこんでいくことなんだろうなと、そして、そういう触れることがコミュニケーションなのかなとお話を聞いてました。僕は、芸術的な感覚で考えるところが多くて、コミュニケーションをとることがアートだと感じているので、その触れて、嗅いで、感じてっていうまち歩きからコミュニケーションが生まれるというのがいいなって。 今日はじめて広瀬さんとお会いしたとき、最初って何をしゃべったらいいかなと思いながら、僕ら沈黙してしまったんですよね。広瀬さんに会って挨拶をした後に。沈黙したときに気を遣うっていうとあれですけど、広瀬さんは沈黙をどういう風に感じてるのか。見えないからこそ感じてることもあるのかなって。

広瀬:僕もおっさんなので、だんだん図々しくなってるんで、あまり考えないようにしてますけど、やっぱり沈黙は苦手で。いちばん僕らが苦手なのは立食パーティーで、それは沈黙とは違いますけど、たとえば、知らない間に角野さんが来て、知らない間に中元さんが去ってるというようなことがよくあるんです。周りがガヤガヤしてるとよくわからなくて、さっきまで中元さんと話してたから、「え、中元さん、なんとかだよね」って言うと、もう中元さんはいなくて返事が返ってこない。で、角野さんが「あれ、中元さんはもういないよ」って言われたときに、その恥ずかしさというか、その場にいられないような感覚。これはなかなか慣れないものです。立食パーティーでもういっこイヤなのは、僕はわりと大食いで、そんなにお酒は飲みませんけど、飲みっぷりもいいと思われていて、知らないうちに結構注がれてる。もうお腹いっぱいだからいらないや、と思ってたら、いつの間にかまたよそわれて、しょうがないから食べたら、「やっぱり大食いなんだ」と思われて、またよそわれて(笑)。だから、特に視覚障がいの人とコミュニケーションの場合は、声かけが大事で。これ、親しくなるほど忘れられるんですけど(笑)、ごめんなさい、質問からちょっとズレましたけど、たしかに沈黙されると相手が何やってるのかはわからないので、沈黙しても気配は消さないでほしい。ゴホンゴホンってやるとか、資料を読んでるならガサガサ音をさせるとか。 あと、ついでにいうと、吉川さんも中元さんも福祉の仕事をされてるから語弊があったらよくないですけど、「ふれあい」という言葉が障がい福祉の世界では使われていて、僕はその「ふれあい」ってイヤな言葉で、マジョリティの側が「さあ、ふれあいですよ。障がい者の方もどうぞ」って感じを感じなくもない。もともとの、漢字で書く「触れ合い」は相互接触ですから、いい言葉のはずで、さっきから話してる一緒に歩くというのも触れ合いですよね。漢字で書く「触れ合い」を大事にして、ひらがなの「ふれあい」と区別して使ったりしています。 もうひとつ、中元さんから芸術の話が出て、絵画は難しいですが、彫刻作品を触るというのは、おおげさに言うと作者とコミュニケーションしている、作者の制作を追体験してるみたいなことになります。作者の思いや、どんなエネルギーを込めてこれをつくったのかを想像しながら触ると、それがたとえ間違ってたとしても作品とのコミュニケーションであり、作品の向こうにいる作者とコミュニケーションできるので、特に彫刻や立体物の場合は、触るというところがひとつの強みになるんじゃないかなと思っています。

���川:角野さんもまち歩きでめっちゃ触るじゃないですか。

角野:そうですね。東京駅にあるKITTEという建物は、足もとにすごくなめらかな曲線が使われてるんですね。柱とか、もとはひとつの石だと思うんですけど、それを目で見るだけじゃもったいない、触りたい、「ほんとに石だ!」みたいな…たまらない(笑)。たぶん、鑑賞に触覚を使うのはとても贅沢なことで、僕なんか形を目で見るだけではもったいないという気持ちで触ってるんですね。それはすごくいい体験になるんちゃうかな。

横堀:角野さん、もし新長田のまち歩きのなかで、触るんやったらここやみたいなのってありますか。

角野:新長田は匂いとか、あるいは狭さとか、そんなんを感じてもらえたらと思ってるんですけど…海の匂いもあるし、どちらかといえば、ぱっと思いつくのはそっちですね。食もそうだし。真野地区って隣り町ですけど、そこはゴムの加工が多くて、ゴムの匂いがすごくするんですね。範囲が広くなりすぎるので難しいかもですが、歩いて匂いを感じることでまちの文化がわかるみたいなことは、すごくいいなと思ってます。

吉川:靴工場の音とかも面白いかもしれないですね。うちのクライミングジムの上が靴工場になっていて、ブイーンとか、ガコガコって音がするけど、想像してもどんな機械が全然わからへん。その音を聞いてたら見に行きたくなりますもんね。

角野:マイク持ったついでに広瀬さんに質問させてください。今日、広瀬さんが紹介してくださった新聞記事の見出しに「野生の勘の取り戻し方」って書いてありましたけど、僕もまち歩きをやってると「この路地におうな~この奥行ったらなんかあるな」とか、そこは研ぎ澄まされていて、まあまあ当たるんですよ。実際の匂いじゃないですよ。僕は目で見る感覚を「何かにおう」と置き換えて、そこに行くわけですけど、広瀬さんもまちを味わうときにそういう感覚ってあるんですか。

広瀬:うーん、それとはちょっと違うかもしれないですけど、食べ物屋さんに入ったとき、なんとなくここはおいしいとか、まずいとかみたいなのを感じます。それは音や匂いだと思うんですけど、逆に、視覚に惑わされずに、こぎたない店でも実はここはおいしそうだなというのはあるのかなと思います。

角野:床のベトベト感とかかな。

広瀬:その「野生の勘」というのをちょっと解説すると、僕の専門の人類学の話になりますけど、レヴィ・ストロースという人類学者がいて、彼が『野生の思考』という本を出しています。人類学では古典的な重要文献ですけど、レヴィ・ストロースによれば未開人と文明人がいて、未開人が劣っていて、文明人が優れてるって、わりと二者択一に考えられてきたのが、実はそうじゃなくて、未開人は野生の思考というのを持ってるんだと。文明人も本来それを持っていたんだけど、文明という名のもとに野生の思考を忘れかけてるんだというんです。この図式は、健常者と障がい者にも当てはまって、たとえば、僕は視覚を使わないで歩いてるけど、時代をさかのぼれば、暗い夜道を星明かりをたよりに歩くなんてことは、誰でもやっていたことで、そういうみんなが持っていた感覚が、いろいろ便利になると失っちゃうところもあって。角野さんがおっしゃるように、自分が持ってた「何かよくわからないけど、たぶんこっちやろ」みたいな感覚、それを幸か不幸か、わりと色濃くのこしているのは障がい者の方なんじゃないかという気がします。だから、当然、障がいをとりのぞく努力もあるけれど、逆に障がいのある人が持つ野生の思考、野生の勘みたいなことを再評価しようと思って、野生の勘という言葉を使っています。

角野:なるほど、ええな。アイマスクをしてまち歩きをしたら、もっと敏感になれるかもしれないですね。

吉川:たしかに、カーナビを使いはじめて道を覚えなくなりましたもんね。逆に、山へ行くときって紙の地図を持って、コンパスで歩いたりするから絶対に忘れないんですよ。「ここちょっと上がったら目的地かも」みたいな感覚的なところが研ぎ澄まされてるかも。

広瀬:さっき言いそびれたんですけど、建物の壁を触るのって楽しいんですよ。なので、角野さんには新長田の壁をぜひ探していただきたいです。僕はいま、京都国立近代美術館のプロジェクトを手伝っていて、展示品には絵画が多いのであまり触れるものはなくて、それなら美術館の建物を触ろうかって、学芸員の方に建物の���材をいろいろ説明してもらって、建物を触りまくってます。やってみると、美術館はおしゃれな建物で、素材にもこだわってるからわりと面白くて、室内の柱でもツルツルになってるけど、手を伸ばして上のほうを触ってみたらザラザラだったりして、やっぱり下の方は人に触られてるんだなというのがわかったり。階段がおしゃれな構造になってるのでそれを触ってみたり、裏側にまわってみたり。そういう建物を触って楽しむこともしたいので、角野さんにはぜひ触り甲斐のある建物を探していただけるとうれしいですね。

角野:建物はありますね。駒ヶ林の路地の入り組んだところに、和洋折衷の角野邸という建物があって、もとは漁業の網元さんの建物なんで、すごくいい材料を使ってるので、なめまわすように触るといいかもしれないですね。

中元:保育園もいいですよね。階段の手すりがすごく気持ちいい。

角野:手すりは触ってしまいますよね。広瀬さん、いい手すりありますか、今までに触った手すりで、これはよかったなみたいな。

広瀬:やっぱり美術館の手すりは、それぞれおしゃれなんです。あと、話が違うかもしれないけど、駅の手すりって、視覚障がい者でも普段からひとり歩きをしてる人であれば、駅の階段みたいな規則正しい階段は別に苦にならない、手すりを持たずに杖でカンカンってやりながら歩けるんですけど、ときどき手すりに点字で「何番線は何」とか案内があるんです。僕がひとり歩きするときにそれを使うんですけど、意外とあの点字がつぶれてたりするんですね。たまにガムが付いてるやつとかあったりして、そういうのを見つけると怒りというか、悲しくなることがありますね。

中元:僕らがガムをとっていけばいいんですね。

横堀:実は予定時間を過ぎてしまっているので、お帰りにならないといけない方はいつでもどうぞ。あと10分、15分くらい延長しても大丈夫でしょうか。…じゃあ、あと10分くらいをお話の時間ということで。

中元:どうしても聞きたいことがひとつありまして。その前に、広瀬さんは恋愛感情として、女性が好きな男性でよかったですか。

広瀬:はい。

中元:そうなったときに、視覚障がい者の人が美人だという女の人ってどんな人なのかなって。そういう恋心がどこから生まれるんだろうってヤボな質問ですけど。

広瀬:それは非常によく聞かれるんです。大事な質問だと思います。やっぱり、なんだって感じでしょうけど、声ですね。しゃべり方、イントネーション、間のとり方などから、年齢やどういう人なのかとかをいろいろ想像して、一目惚れに当たりハズレがあるように、当然、ひと耳惚れにも当たりハズレがあるんですけど(笑)。第一印象の声というのはすごく大きいと思いますね。

中元:ちなみにどんな声が好みですか。

広瀬:どうでしょうね…もう今はすっかりおばあちゃんになってますけど、昔は松坂慶子とかのしゃべり方が好きだったりしました。

中元:あ、艶っぽい感じか。

角野:なにを分析しとるんや(笑)。

広瀬:だけど結局、振り返ってみて、今まで好きになった女性に共通点があるかといえばそんなにないし、すごくいい声だったかというとそうでもないような気がします。

中元:第六感みたいなところでしょうか。ありがとうございます。

角野:これは、ちょっと難しいんですけど…「映え」ってあるじゃないですか、インスタ映えとかの映え。視覚でみなが楽しんで「映え」って言ってるんですけど、広瀬さんの映えに対抗する作戦ってなにか思って��ることがありますか。

中元:「触り映え」的な?

広瀬:そうですね、まず、自分のしゃべったことと矛盾するかもしれないけど、僕、見える見えないに関係なく、そんなにファッションとか気にしないタイプで、最近では人前でしゃべったりすることもあるので、あまり突拍子もない格好はしないようにして、家族に確認してもらったりとか、多少なりとも見栄えするものを着て。世の中、視覚中心ですから。「いや、おれは触るだから裸でいいだろう」って、そこまで過激にはなれませんので(笑)。 そういう意味で、「触り映え」とおっしゃてくだいましたけど、これは芸術鑑賞にも関わってくるんですけど、触って感じる美とは何か。これを考えはじめると難しくて、答えが出るわけでもないんですけど、来年に(国立民族学博物館で)計画している特別展では、いろんなアーティストに協力してもらって、触って楽しめるもの、触って美しいものってなんだろうってみんなで考えてみたいと思っています。

角野:そっか。言われてみれば、いわゆる「映え」って視覚優先のものに対する活動ですよね。触り映えするものは何なのか。追求していく作業も面白そうですね。

横堀:じゃあ、最後に吉川さん。

吉川:最後、感想みたいになりますけど、意外と自分も触って何かを認識して、確認してることがあるんだなとお話を聞きながら感じました。僕らはロッククライミングをするときに、ロープを出したり、カラビナという連結器具を使ったりするんですけど、その不具合を感じるのは、触っていつもと同じ動きをしないときに「あっ、おかしいな」となって、後から見る。触るほうが先。ロープを結んだ形とかでも、触って感じている。意外と生活のなかで触るという行為によって確認するということを自分もやってたんだと思いました。それに気づけたことは、触るのを楽しみにするみたいな、自分の感覚がちょっと広がった気がしてよかったなと感じました。ありがとうございます。

この後、広瀬さんの指示のもと、会場全員で身体を動かすことをやってみました。2人で1組になって、��面打ちのように相手が振り下ろす腕を防ぐのですが、その防御姿勢をとるのを目で見て/声を聞いて/触わった点に意識を集中して/の3パターンで体感。触覚にしたがって動くことが、視覚や聴覚に比べても圧倒的に早く反応できることを実感しました。

0 notes

Text

[レポート]触れる、聞く、嗅ぐことから…新しい“ユニバーサル・ミュージアム”を考える

2019年8月4日(日) 出演:広瀬浩二郎(国立民族学博物館)

「触れる、聞く、嗅ぐことから…新しい“ユニバーサル・ミュージアム”を考える」と題した公開勉強会を2019年8月4日(日)に開催しました。

まず前半は、基調講演として広瀬浩二郎さんが1時間ほど話をされました。その講演からいくつかのキーワードを抽出して、ちょっとした本の目次のような形で、話された内容の一部を紹介します。

ミュージアムは見学する

はじめての展覧会での気づき

働きやすい博物館へ

視覚障がいの二大不自由

ひとりで歩く困難と楽しみ

猪木の詩が代弁してくれた

触って探索する時間

仏頭の痛み

写真ではなく射真

無視覚流鑑賞は当たり前

ミュージアムは見学する ……2001年から国立民族学博物館に勤務する広瀬さんですが、それまで博物館で働くという考えはありませんでした。というのも、中高と6年通った盲学校の頃、博物館に行って楽しんだという記憶はなく、ミュージアムは「見学」する=「見て学ぶ」という文字で表されるように、視覚障がいを持つ者にとって敷居の高い場所だと感じていたそうです。

はじめての展覧会での気づき ……2006年、国立民族学博物館で「さわる文字、さわる世界」という、広瀬さんの初企画を実現。視覚障がい者に楽しんでもらう意識でいましたが、企画を進めるうちに、視覚以外のいろんな感覚を使う展覧会というのは、誰もが楽しめる展覧会になるんじゃないかと気づきます。それが、感覚の多様性を尊重したユニバーサルミュージアムという活動につながっていきます。

働きやすい博物館へ ……広瀬さんは研究職のため、学芸員資格を持たないまま国立民族学博物館で働いています。全国的にも、世界的にも、視覚や聴覚の障がいを持ちながらミュージアムで学芸員として働いている例はまずないそうです。国立民族学博物館に勤める広瀬さんとしては、「働きやすい博物館へ」ということを自分なりに発信する必要性を感じています。

視覚障がいの二大不自由 ……とは、読み書き、歩行のこと。このうち、読み書きについては、点字しかなかった時代に比べると、パソコンやスマホの普及とともにかなりできることが増えてきました。といって、電子資料なら読めるだろと会議の前日に大量にメールで送られても、結局、読んでる暇がありませんと笑う広瀬さん。

ひとりで歩く困難と楽しみ ……全盲者が初めての場所へひとりで歩いて行くのは今もって大変なこと。ヘルパーの方と一緒に歩けば、安心感やコミュニケーションの楽しさもある一方で、やっぱり、ひとり歩きの楽しさも大切にしていきたいという思いがあるそうです。

猪木の詩が代弁してくれた ……広瀬さんがアントニオ猪木の詩を朗読しました。「この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ。危ぶめば道はなし。踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。迷わず行けよ。行けばわかるさ」というもの。これはまさに、視覚障がい者のひとり歩きそのものだと広瀬さん。何があるかわからないけど1歩を踏み出すことは、実はとても貴重な体験、発見につながっていきます。

触って探索する時間 ……2016年に兵庫県立美術館でプロデュースした「つなぐ×つつむ×つかむ 無視覚流鑑賞の極意」という展覧会で、広瀬さんははじめて「無視覚流鑑賞」という言葉を使いました。視覚があると目で見た後に触るので、触ることは確認作業となってしまいますが、アイマスクで目を覆えば触る行為は探索となり、物を把握するにも時間がかかります。 美術鑑賞にあっては、時間がかかること、手間をかけて把握することも遠回りではなく、より充実した鑑賞につながっているといえます。

仏頭の痛み ……2017年、奈良県障害者芸術祭でアドバイザーを務めた「さわって楽しむ体感展示」ではプロモーションビデオをつくって、自身で出演。興福寺の仏頭のレプリカを広瀬さんがなでまわすように触り続ける様子が映像にとられました。その仏頭は左耳の下が欠損していて、そこを触った感覚はまだ鮮明に覚えているそう。欠けた部分のギザギザ、自分の手を通して仏像をつながっている感覚、仏像���痛み…触ることでしか気づけないこともあります。

写真ではなく射真 ……視覚ありきの写真に対して、広瀬さんが提唱するのは射真。写真のようにカメラを使いながら、音を頼りにシャッターを切ったり、匂いの方向に向かって撮ったり、食べたものを撮ってみたり。音や匂いを頼りに撮った射真で、視覚以外の感覚の活用を伝えています。滋賀・信楽での射真ワークショップでは、古い窯の形を粘土でフロッタージュ(型取り)したりするような街歩きを行ったそうです。

無視覚流鑑賞は当たり前!? ……平家琵琶を弾きながら「平家物語」を語る音源を聞かせてくれました。とてもゆったりゆったりと語られていることがわかります。声と音だけで伝えられてきた平家物語。それを聴く人たちも、その声と音だけを頼りに、決して見たことのない合戦の様子を自分の脳内でイメージを膨らませていたことでしょう。また江戸時代以前、深夜の夜道を歩くことはまさに探索のようなもの。視覚以外の感覚でも探りながらゆったりと進むことは当然の行為でした。

休憩の後、角野史和さん、中元俊介さん、吉川史浩さんが加わって、広瀬さんを「質問攻めにする」という時間になりました。そちらの様子は別ページに掲載します。

0 notes

Text

<体験ワークショップ>音楽とダンス:身体で聴いてみる・交換してみる

9月28日(土)14:00〜16:00 ワークショップ/16:00〜17:00 フィードバック

参加費:1,000円

ナビゲーター:AZUMI PIANO、三田宏美、田中幸恵 WS勉強会メンバー:榎本知奈美(oioi)、TAaKA、高野 裕子、中川綾二(oioi)、西岡樹里、松島亜希(いころ)、横尾友美、森田かずよ

対象:聴覚障がいのある人、ない人

音のない世界と音のある世界で、共に音楽やダンスをどう体験できるのか。身体を澄ませ、人と人、音のない世界と音のある世界との真ん中を探ります。勉強会や対話を繰り返して、耳の聞こえない人たちと一緒に内容を考えています。 ※視覚情報を多く用意できるようにします。

例)照明の活用、文字情報、手話の利用

【プロフィール】

AZUMI PIANO

ピアニスト 在独18年を経て、近年では認知症患者との「記憶を巡るコンサート」、音楽と自身の何かを交換し合う「Oto+」。パプアニューギニアの未開の村へ楽器を運び演奏指導するなど、国内外で多様な聴衆と共に豊かな音楽経験を共有する試みを継続している。今回は多感覚からのアプローチでの音楽体験を試みる。

田中幸恵

ダンサー・ダンス教育者。'00年渡独。国立ケルン体育大学でエレメンタリーダンスを専攻(修士取得)。同時期よりドイツ国内外で活動を始め、ダンスフェス等に多数出演、ソロ活動も行う。帰国後、'11年よりダンスボックスに勤務。主に教育プログラムを担当し、アウトリーチの講師等を務める他、振付「地獄妖怪音頭」で、地域の子どもたちの人気を集める。

三田宏美

ダンサー・手話通訳士。12歳で手話に出会い、やがて手話の身体性・音楽性の魅力にどっぷりハマって舞台表現を開始。言葉×身体×感覚をテーマに日常の"当たり前"を問い直す試みを続けている。'12-'15兵庫県立美術館「舞台芸術」、「国文祭・障文祭なら2017」他。「サイレント・ダイアログ・カフェ」主宰。

0 notes

Text

<レクチャー>介護するからだ、育児するからだ、かしこい身体の驚きと発見

8月25日(日)15:00-17:00 「介護するからだ、育児するからだ かしこい身体の驚きと発見」 講師:細馬宏通(早稲田大学文学学術院教授)

話し手:福角幸子(車椅子ダンサー・語り部)、他

会場:ArtTheater dB KOBE

神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館4階

細馬宏通さんは、人間行動学者です。認知症高齢者グループホームで、介護の場面を10年にわたって観察してきました。福角幸子さんは脳性麻痺で車椅子ユーザー、24時間、家族や介護士とともにある生活です。介護や育児の場面で起こるさまざまなタイミングのずれを分析しながら、かしこい身体の謎を紐解きます。

細馬宏通

早稲田大学文学学術院文化構想学部教授、滋賀県立大学名誉教授。専門は人どうしの声と動作のやりとり分析、視聴覚文化研究。著書に『二つの「この世界の片隅に」』(青土社)、『介護するからだ』(医学書院)、『うたのしくみ』(ぴあ)、『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)など。

福角幸子

神戸市出身。脳性麻痺(四肢・体幹機能障害)印刷会社、手作りの店に勤める。結婚後「わたぼうし語り部」学校で1年間習う。「わたぼうし語り部コンクール」でグランプリ受賞その他の作品でも、受賞。学校等で講演活動。2007年db循環プロジェクトに参加各地で公演。2009年劇団ティクバ循環プロジェクト参加神戸市民劇団に参加。NHKTV「バリバラ」出演2016年じゆう劇場に参加。

・・・・・・・・ 2019年度文化庁「障害者による文化芸術活動推進事業」 文化芸術による共生社会を現場の目線で考え試みるプロジェクト 主催:文化庁、NPO法人DANCE BOX 企画・制作:NPO法人DANCE BOX 当プロジェクトに興味のある方やサポート・スタッフ、未来の繋ぎ手=コーディネーター志望の方をおもな対象として、勉強会を実施します。もちろん、各々のテーマに関心にある方ならどなたでも参加いただけます。 L-1 「障がい者のパフォーミング・アーツの現在とこれから」 日時:2019年8月3日(土)15:00〜17:30 講師:森田かずよ(義足のダンサー) 長津結一郎(九州大学大学院芸術工学研究院助教) L-3 「“老い”から見える、ためらいと希望の哲学談義」 日時:2019年8月20日(火)18:30〜20:30 講師:砂連尾理(振付家/ダンサー) 西川勝 (臨床哲学) 首藤義敬(はっぴーの家ろっけん) L-4 「介護するからだ、育児するからだ、かしこい身体の驚きと発見」 日時:2019年8月25日(日)15:00〜17:00 講師:細馬宏通(早稲田大学) 福角幸子(車椅子ダンサー) 〈ご予約・お問合せ〉 NPO法人 DANCE BOX 神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館4階 TEL:078-646-7044 / FAX:078-646-7045 Mail:[email protected]

0 notes

Text

[写真ドキュメント] 新長田で“共生”について考える 現在→これから

オープニング・パフォーマンス

オープニング・パフォーマンスとして、新長田を拠点に活動する、さまざまな属性の���たちからなる「新長田アートマフィアダンス部」が登場。リアルなマフィア顔負けのコワモテぶりを見せつつ、迫力あるステージを熱演。話を聞くだけのつもりで集まっていた観客の度肝をぬくとともに、この場所が劇場であることを再確認。しっかりと場を温めてのスタートとなった。

第1部:新長田で<障がい者>と共に歩む活動から 登壇:中元俊介(エコールKOBE)、吉川史浩(Water Ground Mountain)、川本尚美(片山工房)、小國陽佑(芸法) 進行:文(DANCE BOX)

第1部から第4部までのミーティングでは、十分には機能はしなかったものの、話された言葉を音声認識して表示するUDトークを使って、対談の内容がその場で舞台上に投影された。また、新長田アートマフィアのメンバーによって、ミーティングで話されたトピック、キーワードがその場で収拾された。

抽出されたキーワード: 障がい者とアート/アート×障がいは相性が良い? アートは同じ土俵で活動できる アートは人と違うことが高評価 障がいのあるないは活動の次の話 社会のルールが障がいを生んでいる アートを見た時の感動は非日常 アートを通じて生活環境をどうしていくか 人生の楽しみにアートがある、それはみんな共通 頭でっかちに障がい者という視点があったがそうではない 片山工房に行ってみたくて一人で電車に乗ってみた 全員が一緒にならなくてよい、時間軸をずらししてできることをやる 近づきすぎない協働 長田らしさ 長田の寛容さが良い。「決まったら呼んで」 補い合っていくのが長田らしさ/人情のまち 距離感が近い、身体的感覚も近い(路地のある町) 人と人が関わることが大事 人が軸の活動 障がい者と健常者を繋いでくれるコーディネーター、ありがたい

++

第2部:新長田で<在日外国人>と共に歩む活動から 登壇:野上恵美(ベトナム夢KOBE)、パク ウォン&趙恵美(スタジオ・長田教坊)、キム シニョン(神戸コリア教育文化センター)、ファン・チォン・クォン(VIAN)、近藤美佳(ベトナム語通訳) 進行:角野史和(ことデザイン)

抽出されたキーワード: 日本の宿題をベトナム語で教える ベトナム人はカラオケ大好き/手軽にできる娯楽、カラオケ 母語(ベトナム語)が話せない、ルーツを大切にしてほしい 在日コリアンの歴史は長い 在日コリアンの課題 母語、アイデンティティを忘れていってしまう 地域の小さな歴史 掘り起こしていきたい 在日ベトナム人コミュニティの支援 ベトナム人のための団体だが日本人とのコミュニティ作りが大切な目的 ベトナム人 SNSをよく使う 教坊(きょばん) 宮廷音楽を学ぶ場 ベトナム、コリアン 共通するものは戦争の経験 多文化共生とは 忍耐の政治 過去からアイデンティティを学ぶ 日本人のマジョリティをどれだけ分配していけるか 長田の心地よさ、ずっと続くものではない 無言の圧力はきっとある 意識しないと多文化は見えてこない もう少し踏み込んでいく 共生 いろんな傷をなであえる 次の光をどう手に入れるか

++

第3部:新長田で<高齢者>と共に歩む活動から 登壇:首藤義敬(はっぴーの家ろっけん)、大谷紘一郎(株式会社PLAST)、永田智子(新長田あんしんすこやかセンター)、遠藤順二(サービス付き高齢者住宅「やっぱりここ」) 進行:渡辺祥弘(K+action)

抽出されたキーワード: 喫茶ノリ☆ノリ 高齢者施設の交流の場 書道を入居者に教えてもらう 障がいのある子を預かる 障がいを持った子の保護者は手が離せない 65歳以上の相談はあんしんすこやかセンターへ お節介焼きのまち 近くの親戚より遠くの他人 境界の民 よい意味で境界線を残している 未来の共生への課題 高齢化率が高いまち 高齢者がいきいきとすればまちは良くなる 医療、福祉…デザインがダサい アートでかっこよく 実際は、人とつながりたくない人はいない あきらめず接し続ける どんどん孤立の社会になっていく そうならない活動を続けていきたい 選択の多いまち 興味のタネがたくさんある 共生=ごちゃまぜ そこからヒントがある 個人としての関係を多く築いていくことが共生

++

第4部:新長田で<子ども>と共に歩む活動から 登壇:小笠原舞(こどもみらい探求社)、近藤美佳(真陽小学校ホアマイ教室)、尻池宏典(ふたば食堂) 進行:西崎宣弘(アグロガーデン)

抽出されたキーワード 子育て目線での新長田 誰の子かわからない子育て環境 家の前の道路が庭、公園 近所の人が見守ってくれる 良い距離感とは ネガティブなことも言いあえる 大人が自分らしくいれる 真陽小学校 お互いの特性を知る温かい場所 昔の長田 外から入る人は居づらい場 コミュニティができあがってしまっていた 震災によって濃すぎるまちが薄まった そこに新しい関係が生まれた 震災はベトナム人コミュニティにとっても大きな転機 アート、介護で注目されているが、教育の現場としての可能性がある 長田の強み 人として育つ 学力ではない 親子で通訳が必要な家庭もある できなくてもいい寛容性 その土壌が長田にある

++

まとめ 登壇:増田匡(長田区長)、芹沢高志(デザイン・クリエイティブセンター神戸センター長) 進行:大谷燠(DANCE BOX)

第4部が終わった後、3人が舞台に上がってそれぞれに1日を振り返った。豊かさの基準が変わっていくこれからの時代、長田のありようが未来のモデルのひとつになるのではという期待とともに、カオスを退けるのではなく、カオスを生み出す社会の必要性が語られた。

最後は約4時間におよぶミーティングを伴走した客席での集合写真で〆.

0 notes

Text

[テキストアーカイブ] 新長田で“共生”について考える 現在→これから まとめ

2019年7月7日(日)に開催したキックオフミーティング「新長田で“共生”について考える 現在→これから」のテキスト記録です。 こちらでは、第4部の後に行われたまとめの部の内容を掲載します。

出演 登壇:増田匡(長田区長)、芹沢高志(デザイン・クリエイティブセンター神戸センター長) 進行:大谷燠(DANCE BOX)

まとめ

大谷:2時間の会議でも気を失いそうになるのに、今日はなかなか大変な長い時間にわたって、みなさん、最後までお聞きいただいてありがとうございます。

ダンスボックスが新長田に来て、ちょうど10年が経ちました。ここに来るときに、神戸市の方に案内されていろいろ物件見ましたけども、その帰りに小さなお好み焼き屋さんに入ったんですね。昭和歌謡が流れる店内で、昔のポスターが貼ってあって、で、焼きそばを頼んで、おねえちゃんに「お箸ください」って言うと、えらい怒られて。「コテで食べるもんや」ってボロカスに言われてですね、ええまちやなあと思ったんですね(笑)。ああ、これは新長田に来なきゃって、それがダンスボックスが新長田に来ることになったキッカケです。

このまちの雰囲気ということで、いろんな方にいろんなことをしゃべっていただきました。10年前にダンスボックスが来たときは、このまちで文化的な活動をしてる施設というのは、神戸映画資料館だけでした。今日、登壇していただいた方がされているような活動も、それほど際立ってあったわけではないです。ところが、この10年の間にまちの人が主体的に新しい活動を展開していく方向へと少しずつ変化をしてきた。それは、非常に面白いことだなと思っています。今日のお話も、だいたい9割の方は僕も存じあげていますけど、活動のことを再び聞いたり、新たな活動についてお聞きしたりするなかで、すごく新鮮なものがこのまちで生まれはじめてるんだという実感を持ちました。

今日のキックオフで出てきたキーワードをもとに、次にまた、こういう会が継続していけるようになればいいなと思っています。まずKIITO(キイト)のセンター長の芹沢さんから、今日気になったキーワードや新長田での活動を聞かれた感想でも、お願いできればと思います。

芹沢:芹沢でございます。いま、KIITOっていう昔の生糸検査所をデザインセンターに変えて、そこのセンター長をやっています。あんまりまとめるつもりもないので、感想みたいになっちゃいますけど…。僕自身、学生のときは神戸にいましたが、いまは東京がベースで、ときどき神戸に通ってくる程度なんですね。なもんで、のっけからアートマフィアが踊りだしたでしょう。あれはやっぱり度肝を抜かれましたね。いや、たいしたもんだなと思った。

その後、4部にわたっていろんなお話を聞いて、これはお世辞じゃなくて、ただ面白かったというより、ほんとにじっくりと聞かせていただきました。最近、多様性や共生っていろんなところで話題になって、そのテーマで僕が呼ばれることもあるんですけども。そこでお話を聞いてもやっぱり一般論的なお話になっちゃうことが多くて。それも、今日みたいに障がいを持たれてる方、在日の方、高齢者、子ども���とかって、いろんな活動をされてる方が一堂のもとに集まって、それぞれのテーマで話してるんだけど、それぞれが密接にリンクしているって、そのこと自体にも感銘を受けました。つまり、だいたいはひとつのテーマについて話して、「まあ、みんな仲良くしなきゃいけないよね」くらいの話で終わることも多い中、今日は実際に現場で活動してる話だから、とにかく、何ていうのかな、とてもリアリティがありますよね。

ただ、いろんなお話を聞けば聞くほど、僕がずっとつきあってきた大分県の別府というまちにとても似た、そういう匂いというか、生き様みたいなものを感じています。そこで僕がある芸術祭をやって、「混浴温泉世界」というタイトルをつけて、大顰蹙を買いました(笑)。アートの世界では、一緒にお風呂に入るって多様性の象徴としてよく出されるんですけど。別府でひとつ思ったのは、お風呂ってとても気持ちいいんだけど、あんまり浸かってるとのぼせますよね。だから一度出て、また戻ってくる。その距離感みたいなものを別府で習ったような気がしています。それは、今日もずっと話に出ている、新長田の距離感、ある意味でいい加減だなと思ったけど…ちょうどいい加減って褒めてるんですよ、その距離感のとりかたというのは、これからすごく参考になるんじゃないかなって思いました。

大谷:ありがとうございます。芹沢さんが別府の「混浴温泉世界」で書かれてたことに、「心地よくてもいずれ出ていかなければならない」とあって、今日の第2部でもキム シニョさんからぬるま湯のたとえが出てましたよね。ぬるま湯に浸かりすぎて、心地よさで忘れていたことがあるとおっしゃっていて。4世、5世の子どもたちが出てきたときに、自分たちのアイデンティティを新しくどうつくっていくことができるのか。温泉に入ったり、また出たりすることも必要なので、そういうところも共通するのかなと思って、芹沢さんの話を聞いていました。

では、増田匡区長です。ずっと親しくさせていただいて「匡さん」って呼んでいたら、区長になられてびっくりしましたけど。今日は行政の立場でなくても、ご自由にお話いただければ。

増田:はい。区長と呼ばれると違和感がありまして、まちのひとにはこれまでどおり、「増田さん」か「匡さん」と呼んでくれって言うてるんです。ですので、今日も匡さんで通していただければと思います。今日の感想はですね、いちばんは、まずアグロガーデンの西崎さん。競馬の結果見に行っていない? いますか。いや、西崎さんの司会進行がすばらしかった。

大谷:ほんとに上手でね。その後を受けて出るのがイヤやなと思うくらい。

増田:西崎さんがすべて総括してくれてもよかったんちゃうかなって(笑)。普段、あんなええかげんやのにね、知ってる人は知ってますけど(笑)。

私は長田区歴でいいますと、7年目でございまして、住んでる人から比べると、ほんのちょっとなんですけど。これまでもいろんな活動を見せていただき、聞かせていただいたりしてまいりましたので、今日のお話もかなりの部分は存じ上げていた内容ですけど、と言いましても、これまでは1対1でお話を聞かせていただいてましたので、これだけまとめて聞きますと、他の土地の状況がどうなのかわかりませんけど、長田区ではこんなにも多様で、とんがった活動をされてる人、団体がたくさんおられるのかとあらためて感心いたしました。

キーワードみたいなところでいいますと、第1部で首藤さんがおっしゃった境界、境界の民ということばですね。それから、距離感という言葉もあったと思います。私もいま、長田区に住んで、長田区長として仕事をしているわけですけど、長田の人と人との距離感ってなんでこんなええ具合に保ててるんやろかって、ずっと気にはなっていました。今日のお話を聞いて、そのちょうどいい距離感と、いろんなものが共生していけるということが非常に密接につながってるんやなと認識いたしました。

それから、第4部で尻池さんのお話として、ちょっと外から入りにくいみたいな時期もあったということですけど、歴史ある駒ヶ林の特殊性みたいなんもちょっとあるかなと思ってまして。私、京都の出身で、京都ってほんとに排他的なんですね。京都の方がおられたら申し訳ないですけど。歴史があって地縁の濃い土地ですので、私が住んでいたところでも千年以上、まちがあったところでしたから、すごく住みにくかったですね。そう考えますと、長田の、このちょうどいい距離感がとってもいいなと思っております。とりあえずはこんなところで終わります。

大谷:キーワードでいえば、つながるという言葉がずいぶん出てきたと思っていて、たとえば、互いにまったく価値観の違う人が自然につながっていけるということ。それは、背景としてごちゃごちゃということをおっしゃってた方もいらっしゃいましたけど、いろんな人がごちゃごちゃにいること。これでなければならないということよりも、「なんか面白いことがあるならやろかな」というくらいのゆるやかさが、このまちにはあるような気がします。

今日、出てきた言葉ではないですけども、僕が最近思ってるのは、里山や里海って言いますよね。ある世界の中で資源が循環していく。じゃあ、里町もあるんじゃないか、という風に考えたときに、新長田って里町になれるはずで。そのときの新長田の資源って何かといえば、人だと思うんです。人が循環していけるような地域社会が成立していけば、これからは豊かさの意味って以前とはまったく変わってくると思いますから、限られた富を我々がどう分配しながら次の世代に移していくかという、そのためには豊かさを読み直す必要があって、そこで新長田という地域社会の中で里町ということが実現できないかなと思います。

もうひとつは、境界という言葉とも関係しますけど、いわゆる多文化共生という言葉の持つ安易さというのか、言葉って使いつづけられるとだんだん色褪せてくるんですね。今日のお話もお聞きしていると、まさにそうだと思いましたけど、カオスを創造できる社会、混沌を創造できる社会がこれからもっと必要になってくるんじゃないかと思っておりました。ということで、あと数分かな、最後に芹沢さん。

芹沢:大谷さんのお話を伺って、カオスや混沌を我々はあまりにも捨てすぎてきたんじゃないかなって大きな反省が出てきてるのかなと思います。いま、社会的には人口が減少していくとか、このままだと経済がどうだとか、不安定な感じと、日本全体のニュースとしてギスギスした部分が気になりますよね。だけど、これ、ときどき思うんですけど、江戸の安政の頃とかで日本列島全体で3千万人くらい、人口はだいたい一定で、意外と安定してたんです。それが明治維新からばっと伸びて、時間軸のとりかたにもよりますけど、一気に4倍くらいになってるわけです。2002年だったかな、そこでピークになって。だいたい、登ったのと同じ勢いで落っこっていくと言われますから、急激にまた社会が変わっていくと思いますけど、ちょっと考え直してみると、3千万人くらいで安定していた時代もあった日本列島の本当の豊かさって、もっと人を減らせという話じゃなくて、とにかく、あまり怯えている必要はないんじゃないかなって思います。

先ほど貧困の話も出てましたけど、たぶんこれから、わりと近いうちに、僕らにとっては、うん、ちょっとあまりにダサい言葉かもしれないけど、幸せって何なのかをみんなで考え直す時代がくるんじゃないか。お金をたくさん持ってることがほんとに幸せなのか。学力の話も出ましたけど、いまの教育の枠組みで学力が高いという話と、生きていく力というのはイコールではないかなと思います。そのことに、僕だけじゃなくて、みんなが薄々と気づきはじめている。そのときに、今日の話を聞いてると、褒めすぎかもしれないけど、長田はひとつの未来のモデルになる、他のモデルもあるんだろうけど…そんな感じを受けました。

大谷:ありがとうございました。じゃあ、最後に匡さん。

増田:��まの芹沢さんのお話、私もそうやなと思うのは、豊かさの定義みたいなものが今後変わっていくなかで、長田の暮らしってほんとに全国的なモデルのように考えられるときが、そう遅くないタイミングでやってくるんじゃないかなと感じております。

それから、大谷さんが言われた「つながる」という言葉、今日のこの場がすでにそうやと思いますけど、これがもっとどんどん多層に積み重なって、つながっていくのが大切かなと思います。ただ、ここでひとつ言いたいのは、普通にやってもつながらないんだと思います。いつも思ってるのは、そういう意味で、このダンスボックスさんが10年前に来られて、それから数年してアーティストの活動とかが盛んになってきて、それから、アーティストやクリエイターの活動だけではなく、今日お集まりいただいたようなみなさんの活動も盛んになってきたということで、やはりダンスボックスなり、このシアターなりがつなげる役割を果たしてきたと思っております。ですから、この1年のプロジェクト、「文化芸術による共生社会を現場の目線で考え試みる」ということで、ダンスボックスさんってまさにそのキーワードじゃないかなと思っています。これで、わりときれいな終わり方やないでしょうか。

大谷:ありがとうございます。長時間にわたってお聞きいただき、みなさん、どうもありがとうございました。

・・・・

大谷燠 NPO法人DANCE BOX エグゼグティブディレクター。1996年に大阪でDANCE BOXを立ち上げ、2009年4月には神戸に拠点を移し、「ArtTheater dB 神戸」をオープン。Asia Contemporary Dance Festivalなど、国際交流事業やアートによるまちづくり事業も多数行う。2017年度文化庁長官賞受賞。

増田匡 長田区長。京都市出身。長田区歴7年目。2013年から2年間、長田区役所で働き、まちと人の温かさを知ってから、このまちにはまる。2017年に明石から新長田へ移住し、2019年4月から現職。好きなまちのために働けることを喜ぶ反面、休日の仕事が多くて、まちをぶらつく時間が減ったことが最近の悩み。

芹沢高志 デザイン・クリエイティブセンター神戸センター長。東京生まれ。1989年、P3 art and environmentを設立し、統括ディレクターを務める。現代美術、環境計画分野で数々のプロジェクトを展開。「ART PROJECT KOBE 2019 TRANS」総合アドバイザー。

0 notes

Text

[テキストアーカイブ] 新長田で“共生”について考える 現在→これから 第4部:新長田で<子ども>と共に歩む活動から

2019年7月7日(日)に開催したキックオフミーティング「新長田で“共生”について考える 現在→これから」のテキスト記録です。こちらでは、第4部の内容を掲載します。

第4部 登壇:小笠原舞(こどもみらい探求社)、近藤美佳(真陽小学校ホアマイ教室)、尻池宏典(ふたば食堂) 進行:西崎宣弘(アグロガーデン)

第4部

文:第4部の進行は、こちらも新長田アートマフィアの一員でもある、アグロガーデンの西崎宣弘さんです。よろしくお願いします。

西崎:では、第4部をはじめさせていただきます、よろしくお願いします。いま、ご紹介いただきましたとおり、私もアートマフィアの一員で、みなさん、オジキやカシラといったポジションがあるんですけども、私には“ポチ”というポジションを与えられていまして、わかりやすくいうと犬です。(会場笑)役割は犬ということで、そこを一生懸命���やらせていただいてる次第です。

まず、第4部にご登壇いただきました方のプロフィールを簡単にご紹介します。真ん中の尻池さん。尻池さんは、本業は漁師さんですけども、小学校、中学校で約7年にわたるPTAの活動を通して、地域の子どもたちの現状を知り、テレビのニュースで子ども食堂のニュースを見られたたときに、「あ、これは自分でもできるんじゃないか」と思って、「ふたば食堂」という、お子さんを対象にした、地域の方が集まれるような食堂を、自分がとってきた魚を食べていただくという形で実現をされております。ふたば食堂は約4年ほど前から、月に1回、土曜日に開催されてるんですけども、多いときで30人から40人ほどの子どもたちと大人が集まって、コミュニティの場になっていると聞いています。すでに4年間、いろんな方の協力を受けながら活動を継続されております。

そのお隣りが、小笠原舞さんです。小笠原さんはもともと保育士で、保育士として働くなかで、こどもみらい探求社という会社を東京で立ち上げられました。子どもたちにとって本当にいい環境とは何かを考えながら、現在は、保育士起業家として、保育園のプロデュースや監修などもなされています。もともと東京にいらっしゃったのですが、2016年に神戸に来られて、当初は長田区ではなかったんですけど、ご縁がありまして新長田での子育てのあり方に非常に感銘を受けられて、いまは新長田に移住されて、地域でがんばっておられます。

最後に、近藤美佳さんです。近藤さんはベトナム語の講師・通訳者・翻訳者で、第2部でもご活躍いただきましたが、もともとはベトナムの民族衣装、アオザイに感銘を受けて、大学時代からベトナム語を専攻。現在は真陽小学校のホアマイ教室で小学校に通うベトナム人の子どもたち、1年生から6年生の約20名にベトナム語を教えられています。ホアマイ教室自体は14年ほど続けられていますけど、近藤さんは携わって4年目だそうです。ということで、新長田で子どもに携わる活動をされている方々をお呼びしました。まず、みなさまから見て、子育てという目線で新長田の地域は、どう映っているのかをお伺いしていきたいのですが、実際にいま、子育てをされている小笠原さんからお聞きしたいと思います。

小笠原:はい、やっていることがたくさんあり説明が難しいのに、すばらしい紹介でありがとうございます。実は今、息子を近所に住む若者に託してふたば学舎の公園に連れていってもらってるんですね。主人は仕事で来れないということで。日々、こんな風に家族以外の誰かの手を借りながら子育てをしています。私は、新長田の六間道に住んでいます。このまちで子育てをしたいと思った理由としては、r3(アールサン)というコミュニティスペースだったり、さっき出演され��はっぴーの家などで、誰の子だかわからないけど、子どもたちがワイワイ楽しそうにしているぞという光景にすごく感動して。子育てをするなら絶対にこの環境がいい! と直感で思って、主人に話して、一緒に来てもらって、新長田へ引っ越してきました。なぜそこまでビビッときたのか、当時はあまり言語化できていませんでした。この街には高齢者、障がい者、こども、アートというキーワードがあるなと感じ、それが魅力で。私はもともと福祉を学んでいたこともあり、人が豊かに生きるにはここにヒントがあるのではないかと感じました。そして、いろんな人や文化がごちゃまぜであればあるほど、自分の子がたくましく生きていけるんじゃないかということも感じましたね。保育士としての経験や、2012年から子育てコミュニティをやって来ましたが日常の暮らしにここまで密度濃く、様々なバックグラウンドを持つ人たちが混ざって過ごしているという環境こそが、子どもたちが育つ環境としていいんじゃないかと思ったんです。うちの子が生後1週間くらいからほぼ毎日、地域の小学生や中学生の子がうちに来てくれて、いろいろと子育てを手伝ってもらっています。こんな地域って、きっとなかなかないですよね。

西崎:ありがとうございます。尻池さんもご自身も子育てをされていますし、家で朝ごはんを食べられない子たちもいるという現状を知った上で、ふたば食堂をはじめられたと聞きました。その点も含めてどうでしょう。

尻池:私も長田区で生まれて育って、ほんとに公園まで行かなくても、家の前が道路が遊び場になる…野球をしたり、鬼ごっこしたり、ケイドロしたりして、いつも道で遊んで、近所の人の目もあって、賑やかにしすぎて怒られることもあったけど、地域の人たちが暖かく見守ってくれてた、昔からの長田がありました。震災があってからは、そういった人たちも少なくなって、一度、長田の…どう言うんでしょう…人情味のあるまちも薄まりかけたんですけど、また今、新しい方々が入ってきて長田の持ってるものを継承されてるのかなと、僕は感じています。先ほど小笠原さんの言われたr3さんや、ダンスボックスさんもそうですけど、そういった地域性、第1部から出ている人の温かみ、思いやりとか、もともと長田にあったものじゃないのかなと思います。私には子どもが3人いて、長男が小学校に入ったときからPTAに関わりだして、PTA会長を4年、役員も含めると6年やりました。そのPTAでの活動を通して知ったことを、任期を終えたらもう何もしないっていうのが、僕は嫌だったので、何かできることはないかと思っていた矢先に、テレビで全国的に子ども食堂が広がっているというのを見て、これは僕でもできるんじゃないかと思ったんです。漁師をしているので、魚は無償で提供できますし、昔の二葉小学校、いまのふたば学舎がすぐ近くにあって、そこが使える…PTAをやったことで、婦人会のおかあさん方や地域の人たちとも知り合えたので、協力してもらえる人もたくさんいました。どう運営していくかということは、ふたば学舎の人たちとも相談して。子どもたちにとってきた魚を食べてもらえるのは僕もうれしいし、また子どもたちに栄養をとってもらえる。食べることは生きることだし、食べないと人は生きていけないので。食というところでうまく合致して、たくさんの人の協力を得ながら、子ども食堂の活動を継続できてるのかなと思います。

西崎:ありがとうございます。近藤さんは、日本人の子どもだけでなくて、真陽小学校でベトナム人のお子さんを教えてらっしゃいますけど、そのあたりの視点からいかがですか。

近藤:私は、日本に生まれ育ったベトナムのお子さんにベトナム語を教えていまして、主には大阪で活動しているんですが、4年前から真陽小学校のホアマイ教室に参加させていただけることになって。ということで、複数の母語学習教室を見ているんですが、真陽小学校くらいですね、教室に通っていない子どもまでもが私のことを認識してくれてるのって。私は基本的に母語教室にしか行かないので、他の学校だと、教室に通ってくるベトナム人の子どもたちと担当の先生くらいしか面識がないのがほとんどですけど、真陽小学校に行ったら、「あ、ホアマイの先生だ」「近藤先生、こんにちは!」「ベトナム語でこんにちはって何て言うの」って、いきなり質問攻めになるんです。みんながみんなを見合っていて、お互いの顔を知ってる、名前を知ってる、それから特性を知ってるというのが、すごく温かいところだな、とにかく人への関心度が高いなと感じています。

ホアマイ教室は、ベトナムから日本に来られて長いお父さんお母さんから生まれた、ほとんど日本語、日本文化が優勢だよっていう子どもが多かったんですが、ここ2年ですかね、来日されたばっかりという家族も増えてきました。いまのホアマイ教室にも、日本語はまだ自由に話せないという子どもが数人います。第2部で野上さんの話にもありましたけど、お父さんお母さんが外国人であれば、自動的にバイリンガルになれるというわけではないんです。まず、話すことは難しい。ただ、お父さんお母さんが言ってることはなんとなくわかる。私が言うのもなんですけど、ベトナム語はすごく難しいので、それだけでもすごいんです、外国人が一生懸命勉強してもなかなかそこまで行き着けないレベルなんですよ、子どもたちの聴解能力は。ホアマイの子どもたちの多くもそういう状態なんですが、来日したばかりの子がなんか言ってるというのを聞きとって、私のところまで引っ張ってきて、「誰々ちゃんに今日の下校時刻を教えてあげて」って言ってくれる子がいるんです。そうやって、自分のできることをもって、ちょっと不便さを感じてる子を助けてあげられる雰囲気が自然にできているな、ということを感じています。

西崎:お三方の話を聞いて、のびのびと子育てができるまちなんじゃないかと感じているんですが、第1部では「距離感が近い」という言葉が出てきました。第3部では、だけれども「境界はある」という話がありました。以前、小笠原さんにお話を聞いたときに、新長田がとてもよい距離感だと言われたんですけど、近い、遠いではなく、いい距離感だというのは実際にどういったところで感じてられるのか、教えていただけますか。

小笠原:はい。私は関東からこっちに移ってきて、すんなり入れたのはありがたいです。近所に気心知れた仲良しな家族たちがいるのもすごく助かってます。「私、実は今日、疲れてて…」とか、なかなか言いづらいことでも普通に言えて。「そうなんだー、了解!」ってその日は終わって、次の日に「大丈夫? 元気?」「うちご飯食べにおいで」とか電話をかけてきてくれたりする。教育現場では色とりどりの個性とか、よく言われますけど、「大人が自分らしく、そのままの形で自然にいれるよね」って主人がポロッと言った言葉に、本当にそうだなと思いました。いま、ダイバーシティと言われるなかで、頭でわかっている人は多いと思いますけど、それをスッと体で感じられるまちだなと。それが距離感というか、居心地がいいっていうところにつながっていくんじゃないかなと思います。

西崎:そういったいい距離感のまちで、1部でも「壁がない」というお話が出ましたけど、尻池さん、実は、以前はこのまちに壁はわりとあって、昔の長田といまの長田ではだいぶ違ってると思いますけど、そのあたり昔はどんな感じでしたか。

尻池:そうですね。まあ、熱すぎるというのか、結局、外から入ってくる人には入りづらい部分はあったと思います。私の父は一時期、長田区でも北の方、長田神社の上の宮川町に引っ越していて、結婚をして、父が漁師を継いでから、また長田の南部の駒ヶ林に戻ってきたんですけど、帰ってきたばかりのときは、やっぱり周りの人の目がキツイといいますか、コミュニティができあがってるところなので、新しい人に対して誰が来たんや、みたいな空気は子どもながらに感じました。なので、さっきもお話しました���ど、震災でたくさんの人がいなくなって、空き家が増え、空き地が増え、そういった濃すぎるまちが薄らいだところに新しい人が来て、いまのこの形があるのかなって。僕はここで生まれ育ってもう42年ですけど、ずっと長田から外に出たことはなくて。長田を見続けているとそういう感じがします。

西崎:長田といえば、ひと昔前はどちらかというと悪いイメージが強かったと思うんですけど、いま、小笠原さんのように長田で子育てをしたいと言って、外から入ってきていただける。そのキッカケは震災であったかどうかは定かではないんですが、先ほどちょっとお聞きしたところでは、私の勤めるアグロガーデンが震災の頃はまだ公園で、ベトナム人の方たちがそこに集まっていて、通常の避難所である学校とかには行けずに、ある特定の地域に固まって避難生活をされていたそうです。その頃から比べると、いまのベトナム人コミュニティが地域に溶け込んでいる感じは、近藤さんの目にはどう映りますか。

近藤:実は、私の出身は愛知で、大学進学を機に関西に出てきました。なので、私自身が目にしたことではないですけど、私のベトナム語の恩師、大学時代にお世話になった先生が、コミュニティがまとまっていく過程をずっとご覧になっていた方でした。先生から聞いた話によれば、震災以前に既に長田にはベトナムの方がたくさんおられたんですけど、もともとの出身地や宗教だとか、そういったことであまりまとまってはおらず、点在していた、同じ地域にいるのにお互いを知らない状況だったようです。ところが、震災という大きな出来事が起こったときに、「そんなことを言ってる場合じゃない」「助けあわなければ」ということで、コミュニティができあがっていった、まとまっていった、そしてそこから地域にも溶け込むようになったという風に聞いています。長田のベトナム人コミュニティにとっても、やはり震災は大きな転機だったと伺っています。

西崎:非常に大きな爪痕を震災がまちに残していますけども、ほんとに変わることができたというのが、いまの新長田の魅力につながっているのかなと思います。今後、小笠原さんのように長田で子育てがしたいという方がどんどん増えれば、それだけでもまちの雰囲気が明るくなってくるでしょうし、新長田の可能性がどんどん広がっていくと思いますけど、そのあたり、どんなところに可能性がもっとあると思いますか。

小笠原:私がこのまちに移住してから、私が関東で活動してた頃の周りの保育士だったり、子育てコミュニティに来ていたママやパパだったり、たくさんの人がやってきました。もう何人来ただろう…わからないですが。神戸に来たこともないのに、このまちにやって来た人が去年すごく多くて。みんなすごく感銘を受けて帰っていきます。「定期的にまた帰ってきます!」という子がいたり、実際にたぶん来年、ひと組引っ越して来る予定だったり。いま、子育てをしていると待機児童の問題だとか、隣りに誰が住んでるかわからないとか、よく聞きますよね。そんな中、喫茶店に行ったら隣りのおばちゃんに息子を抱っこされて、「お母さんって、朝ごはんをゆっくり食べれないんだから、今日くらいゆっくり食べなさい」って言ってる間に、席の遠くの向こうまで息子が抱っこされていくという光景とかがあって(笑)このまちでの出来事Facebookやブログで発信発信すると、「え、なにそれ?!そんなことあるの?感動する!」と言われるんです。

だから、いまこのまちはアートや介護といったところで注目されていると思いますけど、私的には「教育現場」としての可能性を感じています。まちの中で子どもたちを支えあったり、見守っていたり、学校だけに頼りきらないということがこのまちにはある。学校というものに縛られずに、「教育環境としての新長田」というところをもっともっと発信して、注目してもらいたい。そうやっていれば、移住してくる選択肢だけじゃなくて、教育観点からの視察が増え、他のまちでもどう子どもの育ちを見守れるのかを考えてもらえたらなと。もちろんそのまちの特徴やリソースを活かしながら。私も今日は1部から聞いて、すごく勉強になりましたし、まだつながってない方がいたので、そういった方のお力も借りながら、このまちから今日お話させていただいたようなそんなことを発信していけたらいいなと思います。

西崎:尻池さんどうでしょう、長年、このまちでPTAを務めてきた立場から、子どもたちにどう育ってほしいといいますか、まちとしてどうありたいというのは。

尻池:小笠原さんの話とつながりますけど、正直、長田区は学力は低いんです。学力の部分がウェイトを占めるお父さんお母さんは、「この地域で育てたくない」って、よその地域に引っ越していくとかっていうのは、ほんとによくあることです。僕が思うのは、学力も大事だけど、人として育てるという部分では長田には強みがあると思うんです。だから、その学力というのを、お父さんお母さんも仕事で忙しくて、塾に通わせたりとか、そういった負担が大きいっていうので逃げてるのかなと思います。実は、長田って子育てがほんとにしやすい場所だというのは、このまちに住んで、子どもを育てられてるお父さんお母さんならよくわかってると思うんですね。その学力という部分は、各家庭の努力も必要だと思いますけど、まずいちばん大事な“人として”という部分で見ると、長田という地域はほんとにいいところじゃないかなって。将来、子どもが大人になって、長田で育ってよかったなと感じると思っています。

西崎:ありがとうございます。いままでの話でも、ベトナムの方も地域のコミュニティに溶け込んで、いろんなことをされる過程のなかで、子どもは日本語がしゃべれるけど、お父さんお母さんがしゃべれないとなると、実は家庭内のコミュニケーションの方が難しかったりする場面も出てきているのかなと。外国から来て働いてるお父さんお母さんが、なかなか日本語を学ぶ環境が整ってないようなところもあるかなと感じますけど、近藤さんはどうお考えでしょう。

近藤:ベトナム語を教えている身としては、お父さんお母さんが日本語を学ぶことももちろんですが、やはり子どもさんにどうかベトナム語を伝えていってほしいなというのが正直なところです。なんですが、私の立場が言っちゃいけないですけど、ベトナム人の親御さんの下に生まれたからといってベトナム語をしゃべらなくてはいけないとも思わないんです。ベトナムのお父さんお母さんも暮らしの中で最低限の日本語を身につけた、お子さんはしっかりと日本語を身につけて生きていく。それはそれでいいじゃないか、と。たしかに、家庭内で話が通じないということ、実際に起きてるんです。私が大阪のある高校で、個人懇談の通訳に入ったとき、先生と保護者の方の通訳のはずだったのに、最終的には親子間の通訳をしていたということがありました。ほんとに辛かったです。在日ベトナム人の家庭に、こんなことが起きてるんだなって。その直後は、こんなことがあってはいけない、ベトナム人の子どもに対する母語教育をがんばらなきゃと思ってたんですけど、ここ数年ですね、そうとも限らないなと。逆に子どもにベトナム語を押し付けることがストレスになってはいけないですし、日本で生まれ育ったベトナム人だよ、ベトナム語はできないけど日本語は上手だよって、ありのままを受け入れる。そのうえで、もしも何か不便なことが生じるのであればそれを支えるような体制をつくっていくというのもありなんじゃないかなと思うようになりました。なので、日本語だけを教えてベトナム語を教えていないお父さんお母さんがいけないとか、日本語の勉強をしないお父さんお母さんがいけないとか、そんなことではなくて、それこそ真陽小学校とホアマイ教室の子どもたちのように、お互いにできることをやりながら、もしも目の前にできない人がいたら助ける。そういった形をうまくつくっていけたらと思うんですね。長田区にはその土壌があるなと感じます。そういったことが他のところではなかなかできないというのも目にしてきていますから、逆にここになぜこういう土壌が育ったんだろうということを、私自身も活動を通してこのまちから学びたいなと思っています。親子の事情って本当にいろいろだと思うんです。ですので、たとえ、お父さんお母さんと子どもさんの言葉が違っても、それはそれでひとつの家族の形だと思うので、まずはその形をありのまま受け入れてあげてほしいですし、もしもお父さんお母さんが日本語を、子どもさんがベトナム語をがんばってる姿を見られたのなら、そのがんばる姿勢を応援してあげてほしい、もし何かできることがあれば手伝ってあげてほしいなと思います。

西崎:1部から4部まで話してきたなかで、やはり「できなくてもいいよ」「人と違ってもいいよ」という寛容性を受容していただける土壌が長田にはあるんでしょうか。ということで、子育てであれ、多文化であれ、高齢者であれ、それが共生ということにつながっていくのかもしれません。今日のような話をする場でも、実際にお子さまを連れて��られる環境であること、また、お子さまを見ていただける誰かがいることって、ひとつの地域の子育てとしては非常に大事なことなのかなと、私もいつも感じております。では、第4部を終わらせていただきます。ありがとうございました。

・・・・

登壇者プロフィール

■西崎 宣弘 株式会社ホームセンターアグロに勤務。地域担当として、地域の様々な行事に参加する中で、知らないうちに新長田アートマフィアに加入。芸術とは無縁な生活を送りながらも、首輪と手錠によって自身の内に潜む芸術心に気付かされる。奈良在住で、毎日片道2時間かけて神戸まで通勤。競馬が趣味の41歳。

■小笠原舞 法政大学現代福祉学部現代福祉学科卒業。2012年には子育てコミュニティ「asobi基地」、2013年には「こどもみらい探求社」を設立し、”子どもにとって本当にいい環境とは?”を軸に活動している。著書「いい親よりも大切なこと ~こどものために”しなくていいこと”こんなにあった~」、写真集「70センチの目線」。長田区在住。0歳児のママ。

■近藤美佳 ベトナム語講師・通訳・翻訳。ベトナムの民族衣装アオザイに魅せられ、大阪外国語大学でベトナム語を専攻。大学在籍時よりベトナムルーツの子どもたちへの母語・日本語・教科学習支援活動に携わる。2016年度より真陽小学校ホアマイ教室(ベトナムルーツの子どものための母語・母文化学習教室)講師を務める。

■尻池宏典 神戸長田の漁師。主に玉筋魚新子漁やシラス漁を行う船曳網を営む。そのかたわら様々な地域活動に参加。

0 notes