Text

Les meilleures projections de 2017

Les membres de Bleu 439, plutôt que de dresser leurs traditionnels tops des meilleurs films sortis en 2017 ont préféré faire la liste de leurs meilleures projections de l’année passée, toutes années de sortie, tous genres, tous formats confondus tant que cela reste dans le dispositif propre au cinéma. Bonne lecture !

RODOLPHE

FISHTANK d’Andrea Arnold Festival Premiers Plans > Cinéma Gaumont > Angers > Dimanche 22 janvier. (heureux de pouvoir le découvrir enfin, au cinéma & en entier)

LES GUERRIERS DE LA NUIT (The Warriors) de Walter Hill Séance BLEU 439 > Studio des Ursulines > Paris > Jeudi 26 janvier (mieux encore que lors de ma première vision à la télévision, il y a… 30 ans !)

THE LATZ WALTZ de Martin Scorsese Museum of Moving Image > New York > Friday, february 17 2017 7:00 PM (entre deux errances dans les décors du film précédent).

BLUE VELVET de David Lynch Séance BLEU 439 > Studio des Ursulines > Paris > Jeudi 27 avril (avec des oreilles en pâte d’amandes à croquer à la fin)

AVA de Léa Mysius MK2 Beaubourg > Paris > Vendredi 14 Juillet (où le charme irrésistible de Noée Abita)

LILO & STITCH de Dean DeBlois & Chris Sanders Cinémathèque française > Paris > Vendredi 21 juillet (première fois au cinéma, toujours mon Disney préféré)

LES GARÇONS SAUVAGES de Bertrand Mandico Avant-première au Forum des Images > Paris > Samedi 9 septembre (parce que je ne sais plus sur quel pied danser)

DETROIT de Kathryn Bigelow Le Grand Action > Paris > Mardi 24 octobre (pour le souffle qui se coupe)

VIOLENCE & PASSION (Gruppo di famiglia in un interno) de Luchino Visconti Ciné-Club Jean Douchet à la Cinémathèque française > Paris > Mercredi 25 octobre (avec en bonus une belle réflexion psychanalytique & architecturale)

LE PETIT FUGITIF de Raymond Abrashkin, Ruth Orkin & Morris Engel Séance BLEU 439 > Studio des Ursulines > Paris > Jeudi 30 novembre (le buffet façon Fête foraine n’y est-presque-pour rien)

Bonus : THE LEFTOVERS (2 premiers épisode de la saison 3) de Mimi Leder & Keith Johnson Grand Rex > Paris > Jeudi 13 avril (parce que j’ai adoré cette série, parce que cette avant-première est un cadeau des copains de BLEU 439, parce que les filles crient lorsqu’elle voit le policier sexy)

LOUISE

1. Good Times des Frères Safdie. Vu au MK2 Bastille dans une salle minuscule, j’ai littéralement pris une claque visuelle (parce que assise au premier rang) mais c’est surtout pour son esthétique magistral et ce duo fou mené par Robert Pattinson et Ben Safdie.

2. Florida Project de Sean Parker. Vu à la Gaité Lyrique. Une sublime représentation de ces familles vivant en marge aux états unis, et puis la découverte de Brooklyn Prince, grande actrice en devenir!

3. Les garçons sauvages de Bertrand Mandico. Vu au Max Linder. Pour la folie et l'audace de sa mise en scène, son casting, et Vimala Pons ♥

4. Last action hero de John McTiernan. Vu au festival de la Rochelle dans le cadre de la nuit Schwarzenegger. Pour l’ambiance folle dans la salle, pour ce film culte, mais surtout pour l’avoir vu avec la bande de Bleu ♥

5. Lost city of Z de James Gray. Vu en présence de James Gray à la cinémathèque française. Pour l’incroyable photographie de Darius Khondji, entre autres!

6. Loving de Jeff Nichols. Vu à l’UGC Odéon. Parce que Jeff Nichols est un génie, et que cette histoire méritait d’être aussi bien racontée et mises en lumière.

7. Lettre d’une inconnue de Max Ophuls. Vu lors de la retrospective Max Ophuls à la cinémathèque française. C’etait si beau, j’ai pas les mots.

8. Barbara de Matthieu Amalric. Vu au Majestic Bastille. Incroyable mélange d’image d’archive et de fiction qui rend ce film élégant et juste, comme l’interprétation de Jeanne Balibar, véritable réincarnation de Barbara.

9. Barfly de Barbet Schroeder. Au centre Georges Pompidou lors de la retrospective Barbet Shroeder. Pour la découverte du vrai visage de Mickey Rourke et l’intepretation folle de Faye Dunaway.

10. Petit Paysan d’Huber Charuel. Vu au MK2 Bibliothèque. Très beau premier film sur cet éleveur de vache qui ferra tout sauver son bétail. C’est surtout bon de voir un film sur le monde agricole qui ne le parodie en rien et raconte avec justesse la détresse auquel les paysans peuvent être confrontés. (et Swann Arlaud ♥)

LORIS

Préambule : J'ai fait ça entre 1h30 et 2h30 du matin, j'ai du oublier plein de choses ! Il y a essentiellement là du cinéma de patrimoine car j'ai privilégié des projections marquantes plutôt que la qualité des films. Il y a eu beaucoup de très beaux films en 2017 (Certain Women, Barbara, We Blew It, Good Time, The Lost City of Z, American Honey, Les Fantômes d'Ismael, Yourself and Yours, Logan Lucky, Braguino, Silence, De l'autre côté de l'espoir, Faute d'amour etc...) mais ils n'ont malheureusement pas eu de séance particulièrement mémorable.

10/ Star Wars : The Last Jedi, Rian Johnson (Projection Presse, Gaumont Opéra, Décembre) J'étais tout émoustillé par le petit privilège de pouvoir découvrir le dernier Star Wars dans son unique projection presse française quelques jours avant sa sortie mondiale. Pour quelqu'un qui a grandi avec Star Wars, et qui aime plutôt bien le 7, ça promettait d'être un sacré truc. Le trajet en métro fut interminable, les contrôles de sécurité également puis l'excitation qui grimpe subitement une fois dans la salle et ne s'arrête plus de s'accroître jusqu'à l'extinction des lumières. Cette excitation se décomposera et dégonflera tel un soufflé au fur et à mesure des images passant devant mes yeux plus du tout intrigués. Star Wars c'était mieux avant.

9/ The Movie Orgy, Joe Dante (Toute la Mémoire du Monde, Cinémathèque française, Mars) Ce bon vieux Joe Dante était le parrain du Festival du film restauré à la Cinémathèque et par conséquent a eu le droit, comme chaque année, à une nuit en son honneur. Coincé entre Hollywood Boulevard et Piranhas, nous avons pu découvrir The Movie Orgy, une oeuvre de collage en tout genre (films ou soaps de série b, publicités etc...) interminable (près de 5h) qui nous a accompagné tout au long de la nuit. Le film vaut surtout par son expérience, un peu étrange aujourd'hui, de pouvoir prendre le film n'importe comment et n'importe quand, le regarder à moitié tout en se bidonnant avec ses voisins puis de sortir de la salle à peu près quand ça nous chante et revenir plus tard sans n'avoir rien raté.

8/ Dunkirk, Christopher Nolan (Avant-Première, Cinémathèque française, Juillet) Une projection en 70mm en salle Langlois ne se refuse pas, surtout quand il s'agit du dernier film de Nolan et qu'il s'attaque au film de guerre. Le grand spectacle était garanti et le spectacle à l'écran fut au rendez-vous car Nolan n'a rien perdu de l'approche viscéral de ses sujets. En coulisse l'affaire fut nettement plus compliquée, la séance se chevauchait avec une réunion Bleu 439 qu'on a du faire dans les locaux de la Cinémathèque et abréger pour d'abord assister à la Masterclass de Nolan (sans intérêt) puis pour découvrir le film au 1er rang. Deux heures et une projection qui plante (pellicule qui craque!) plus tard, il ne reste malheureusement pas grand chose d'un film qui préfère le tour de force permanent qui rend ultra-alambiqué un récit pourtant simple à l'efficacité d'une narration passant par la mise en scène. Ne jamais trop se compliquer la tâche, ça fait prétentieux et c'est rarement le plus efficace.

7/ Faust, F.W Murnau (Ciné-Concert, Cinémathèque française, Mars) Ciné-Concert de clôture du festival Toute la Mémoire du Monde en salle Langlois. Rien à dire sur le film, c'est un chef-d'oeuvre. Mais Jacco Gardner m'a déçu. Pourtant j'aime profondément cet homme, sa musique m'a tant de fois inspiré, transporté par son hallucinante proposition au voyage et au rêve. Or là c'était le néant, aucune créativité comme si Jacco et ses ouailles étaient tétanisés par l'événement et n'avaient pas osé s'attaquer au maître Murnau. Du coup Jacco la joue sécurité à grands coups de trois nappes ambient qui se répètent inlassablement sans grand intérêt et rien ne se créer. T'as intérêt à sortir ton 3ème album en 2018 sinon je t'aime plus, voilà.

6/ Trouble Every Day, Claire Denis (Rétro Claire Denis, Cinémathèque française, Septembre) Gna gna gna Grave c'est trop bien, gna gna gna révolution dans le cinéma français, gna gna gna 1er film de genre réalisé par une femme qui plus est en France... RIEN DU TOUT LES GARS !!! Avant la purge de Ducourneau y a eu des grands films de genre (horreur/cannibale) français réalisé par des femmes genre Marina de Van et surtout Claire Denis qui a juste fait avec Trouble Every Day un chef-d'oeuvre surprenant de romantisme et de cruauté. J'ai l'intuition que Steven Soderbergh a vu le film avant de s'attaquer à un truc comme Contagion. Claire Denis, meilleure rétrospective de la Cinémathèque en 2017 avec Romero, H-G Clouzot, Capra, Tarkovski, Visconti, Tourneur, Eustache, Ophuls, Polanski et Khondji !

5/ Chungking Express, Wong Kar-Wai (MK2 Beaubourg, Octobre) On a eu le chance de revoir quelques Wong Kar-Wai ressortir en version restaurée en cette fin d'année. Ses films ne sont pas très compliqués à voir sur grand écran mais je suis retombé amoureux de cette émouvante introspection si brillamment déconstruite et stylisée par Christopher Doyle. J'aime tellement ce monde sensible et fantasque dépeint par WKW que j'y suis retourné deux fois en trois jours malgré la pluie et les salles pourries dans lesquelles passait le film.

4/ Pentagon Papers, Steven Spielberg (Projection Presse, Studio Universal, Décembre) Ok je triche ! Oui le film sort ces jours-ci mais j'ai vu le film mi-décembre et il a eu le mérite de me rappeler qui était le patron. Je suis arrivé 2min avant le début du film dans la belle petite salle des studios Universal et comme c'était bien évidemment bondé j'ai du prendre une place dégueu au 1er rang tout à gauche. Peu importe le film est un chef-d'oeuvre, Spielberg est un maître de la mise en scène et des frissons pendant deux heures de film qui ne se relâche jamais et agite en permanence une tension politique haletante. Miracle, le film m'a même fait aimé Hanks et Streep.

3/ Enquête sur un Citoyen au-dessus de tout soupçon, Elio Petri (Premiers Plans, Angers, Janvier) C'est un des films que j'attendais de voir depuis des années et que je ne voulais découvrir qu'au cinéma. Chose faite dans une copie 35mm assez abîmée mais qui n'entâche en rien la musique hypnotique de Morricone, le monument de perversité qu'est ce film, son regard politique acéré et puis également celui de Gian Maria Volonte. Chef d'oeuvre et coup de coeur pour le festival d'Angers. La projection n'avait rien d'extraordinaire mais ce film (et ce titre surtout...) me fait rêver depuis des années...

2/ Les Garçons Sauvages, Bertrand Mandico (Etrange Festival, Forum des Images, Septembre) Je triche, deuxième ! Les Garçons Sauvages ne sortira qu'en 2018 au cinéma mais c'était personnellement un de mes temps fort de 2017. Grand fan du bonhomme depuis maintenant quelques années, le passage au long de Mandico ne pouvait être vu que comme un événement aussi surprenant que jouissif. Le résultat l'est tout autant car le film est hors-norme, transcendre les genres et les conceptions esthétiques pour proposer une objet fragile, unique et bouleversant. Tellement bousculé par le film à l'Etrange Festival début septembre que j'y suis retourné courant décembre lors de son avant-première pour les 30 ans du Max Linder. Et il faut bien l'écran géant du Max pour rendre justice au délire visuel et sensoriel de Mandico qui est déjà reparti en tournage pour nous concocter de petites merveilles !

1/ Last Action Hero, John McTiernan (Festival de la Rochelle, Coursive, Juillet) C'est le film de toute une enfance (toute une vie ?) qui rejaillit sans crier gare dans une magnifique copie 35mm de la Cinémathèque française. Je n'avais pas vu ce film depuis pas loin de 15 ans tout en en ayant un souvenir intact (faut dire que la VHS a du être visionnée une bonne centaine de fois) or je l'ai redécouvert ce soir là, à l'occasion de la nuit Schwarzenegger faisant la clôture du festival de La Rochelle. Dans la grande salle Coursive, entouré d'amis et de bouteilles de pastis, j'ai compris pourquoi ce film m'avait tant marqué. Last Action Hero est non seulement un modèle de film d'action mais il utilise sa conscience de méta-film pour se doubler d'un sublime hommage au cinéma. Et au début de cette mise en abîme vertigineuse, McTiernan, dans toute sa maestria, parvient dès la première apparition de Scharwazy à créer un double fictif encore plus mythique que l'original.

CLEMENT

Sans ordre de préférence à cause de mon éternelle indécision.

LES GUERRIERS DE LA NUIT, Walter Hill, Séance de janvier de BLEU 439: Parce que Rodolphe avait tant vanté ce film qu’il souhaitait revoir, car la séance aurait dû se faire en décembre mais qu’il a fallu la reporter. Parce que malgré tout, le film a dépassé toutes mes attentes.

BLUE VELVET, David Lynch, séance d’Avril de BLEU 439 Un amuse-bouche avant Twin Peaks : The return (en parlant d’amuse-bouche, des oreilles en pâte d’amande étaient au buffet). Un rêve aussi de le voir en salle.

LES GARCONS SAUVAGES, Bertrand Mandico, en Septembre à l’Etrange Festival. Il n’y a rien de pareil en terme de prise de risque, d’audaces formels dans le cinéma français aujourd’hui. Je crois. Même si cela semble hyperbolique. Mais je ne suis plus sûr de rien. Parler de ce film n’est guère aisé...

LAST ACTION HERO, en juillet dans la Coursive au Festival de La Rochelle : Ou clore le festival de la meilleure des manières, entouré des copains bleus, avec Schwarzy en 35mm au 3ème rang. LOST CITY OF Z, James Gray, à la cinémathèque française en mars, en la présence de James Gray : Pour le souflle, la photo (de Darius Khondji)... Et parce que même le jetlag ne peut arrêter James Gray qui était en grande forme.

RUSHMORE, Wes Anderson, Festival Toute la mémoire du monde 2017 Il me manquait un Wes Anderson. Cela fut réparé, en 35mm, et en sa présence. Peut-être mon nouveau Wes Anderson préféré (d’ailleurs jamais réédité en DVD alors que tout ce qui fait le succès de ses films est déjà là).

GOOD TIME, Josh et Benny Safdie, vu à l’UGC des Halles dans une salle pas terrible. Mais malgré cela l’emprise (je n’ai pas trouvé de mot plus satisfaisant pour l’instant) du film sur le spectateur (ou du moins sur moi) a été totale. Sinon la photo, la musique d’Oneothrix Point Never, le poème d’Iggy Pop à la fin...

LES ENCHAINES, A. Hitchcock, Festival du film de la Rochelle, juillet. Au sein de l’hommage à Hitchcock cette année, le plus grand plaisir peut-être. La fluidité du film, Ingrid Bergman <3...

A STRAIGHT STORY, David Lynch, vu au Filmrauschpalast Berlin en novembre. Le lieu : un cinéma chaleureux (et chauffé au feu de bois, avec un poêle dans la salle!) au dernier étage d’un immeuble peu reluisant . La copie : un 35mm un peu hasardeux mais parfois très beau. La projection : parfois interrompue entre les bobines, mais animée par un projectionniste fort pédagogue, et évoquant les aléas des projections argentiques (il me semble, car il parlait allemand...).

LUCKY, John Caroll Lynch, vu en décembre à la Kulturbrauerei, présenté par Wim Wenders. Film présenté par Wim Wenders qui a fait pour l’occasion un dernier hommage à Harry Dean Stanton. Mon allemand ne m’a pas permis de tout saisir, mais c’était touchant malgré tout. Quant au film, outre Harry Dean Stanton qui y est bouleversant, il y a des faux airs de Jarmusch, et l’autre Lynch (David, et qui n’a aucun lien de parenté avec John Caroll) est de la partie. Que demander de plus ?

BONUS : Il y a aussi eu la nouvelle saison de Twin Peaks, qui fut peut-être l’une des meilleures choses de l’année. Et j’ai pu notamment voir les deux derniers épisodes lors d’une projection-maison (avec un rétro-projecteur), avec quelques amis (bleus, bien entendu). Notons aussi que Lynch aurait apprécié que son oeuvre soit diffusée dans un cinéma, ce qui se passera au MoMA en avril prochain il me semble... Autrement, à Berlin, citons l’évènement FILM IN THE PRESENT TENSE, ayant réuni des labos argentiques du monde entier (pour des colloques, des projections...) et sa soirée d’”expanded cinema”, soit des installations-performances spectaculaires (notamment celle avec 7 projecteurs super8, où chaque projectionniste était comme le musicien d’un groupe).

En conclusion, Les Garçons sauvages est le dénominateur commun à tous ces tops, ce qui fait de lui le film de l’année pour Bleu 439. Il y a de grandes chances pour qu’il soit sorti (ou sur le point) lorsque vous lirez ces lignes. Les hasards du calendrier font bien les choses...

Bleu 439

0 notes

Text

Bleu 439 fait sa rentrée !

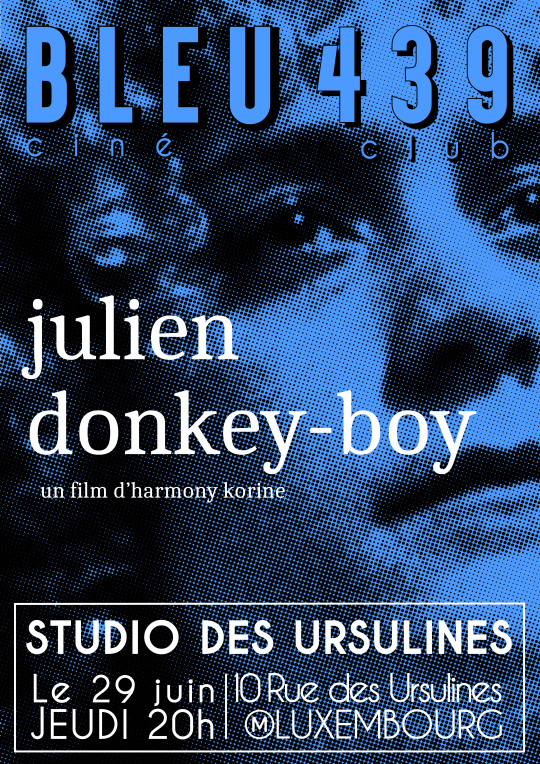

Dès les dernières images du Julien Donkey-Boy d’Harmony Korine, fin juin, BLEU 439 a pris des vacances bien méritées. A la mer, à la montagne, en bord de lac, en festival bien sûr… Après ces pérégrinations, il a décidé de revenir le 19 octobre et toujours aux Ursulines. MAIS…sous une forme un peu différente.

En effet, BLEU 439 ne sera désormais plus tout à fait mensuel, mais proposera deux séances par trimestre. Plus précisément, deux séances sur deux mois, chaque dernier jeudi (ou à peu près), puis un mois de pause, afin de revenir toujours plus forts et surtout cohérent dans nos marabouts.

Ce nouveau rythme permettra à la fois de penser nos films par paires (et de trouver, autant que faire se peut, les liens les plus solides) mais également d’imaginer des liens-marabouts entre ces duos de films (toujours plus de liens !)

Nous nous étions arrêtés avec Julien Donkey-Boy, enfant dans un corps d’adulte, à la vie chaotique. Nous ferons notre rentrée des classes avec d’autres enfants abandonnés, mais débrouillards grâce au duo Demi Tarif (Isild Le Besco, 2003)– Le petit Fugitif (M. Engel, R. Orkin, 1953). Pour la suite, qui sait sur quel terrain de jeux nous nous aventurerons ?

Adultes désorientés ou gamins débrouillards, vous ne ferez jamais fausse route en venant aux Ursulines (dès le 19 octobre pour Demi Tarif) mais également en consultant régulièrement ce blog amené à accompagner BLEU 439 au fil des saisons.

0 notes

Text

Newsletter #10

29 Juin 2017 : Julien Donkey-Boy

Bonjour à tous, Lors de la dernière séance, Below Sea Level explorait une Amérique marginale par le biais de plusieurs portraits documentaires. Dans le film de ce mois-ci, le réalisateur est passé cette fois-ci par la fiction et des partis-pris formels radicaux pour dresser le portrait de son Amérique borderline. Du documentaire en immersion à la fiction expérimentale, la séance de juin - la dernière de la saison! - se baladera dans les marges de la société et du cinéma avec...

JULIEN DONKEY-BOY (1999) de Harmony Korine, E.U., 94 min, V.O.S.T., 35mm

Julien Donkey-Boy est schizophrène. Il évolue dans une famille dérangée : un frère obsédé par le sport, une grand-mère renfermée et un père peu aimant. Il n'y a qu'auprès de sa sœur qu'il trouve de la tendresse. Il s'agit du 6ème film du Dogme 95, avec Werner Herzog et Chloë Sevigny.

JEUDI 29 JUIN à 20h au STUDIO DES URSULINES 10 rue des Ursulines 75005, Paris (métro Luxembourg / Censier-Daubenton)

Prix : 6,50€ (film + débat + buffet!)

Attention, le studio des Ursulines n'accepte ni les cartes bancaires ni les cartes cinéma illimité

À CÔTÉ DE ÇA : C'est la dernière séance de l'année, mais nous comptons bien revenir à la rentrée prochaine au studio des Ursulines ! D'ici septembre, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre Tumblr. Nous venons d'y publier la vidéo d'une master class avec le grand chef opérateur Darius Khondji et il y a de fortes chances que nous postions des cartes postales depuis quelques festivals tout le long de l'été...

Vivement jeudi ! L'ÉQUIPE BLEU 439

0 notes

Text

Rencontre avec Darius Khondji

Darius Khondji est un chef opérateur ayant déjà travaillé avec des réalisateurs aussi différents que F.J. Ossang, David Fincher, Woody Allen, Jean-Pierre Jeunet ou encore James Gray. Trois de nos clubbers ont animé une discussion avec ce grand directeur de la photo dans le cadre de l'Autre Ciné-club de la Cinémathèque Française. Il y est question de pellicule et de numérique, du visage des acteurs, de (son?) style entre autres sujets.

vimeo

#darius khondji#chef op#directeur photo#image#cinémathèque#fj ossang#david fincher#woody allen#james gray

0 notes

Text

Gong Li (Miami Vice, Michael Mann, 2006)

Dans un sous-sol sombre et brûlant de Port-Au-Prince Crockett et Tubbs (Colin Farrell et Jamie Foxx, les deux flics de Miami) s'infiltrent dans le cartel de José Yero sous couvert d'être convoyeurs afin de démanteler tout le réseau de drogue de Miami. Le ton monte. Tubbs et Crockett, encerclés par une dizaine d'hommes de main armés de Yero, menacent de faire exploser le bâtiment quand soudain... Une voix calme et ferme ordonne en espagnol de baisser les armes et d'entamer la négociation. Cette femme est tâpie dans l'ombre depuis le début de la scène, hantant le lieu de façon imperceptible pour la caméra mais qui ne trompe pas les deux agents.

Elle, c'est Isabella, et simplement Isabella. Comme un pseudonyme cherchant à cacher une identité, les sentiments d'une femme à l'apparence froide et rigide. C'est la femme fatale selon Michael Mann, magnifiquement interprétée par Gong Li qui s'impose en sortant de l'obscurité comme une Lauren Bacall surgissant du noir et blanc de John Huston ou Howard Hawks pour glacer les hommes par son charisme.

Cette femme fatale moderne est non seulement une apparition qui tourmente tous les protagonistes masculins de l'histoire (que ce soit Crockett, Yero ou Jesus Montoya, le boss de tout ce trafic) mais aussi une self-made woman, une femme d'affaire intrépide qui mène la danse, choisit un compagnon parmi ceux qui sont à ses pieds. Ce n'est d'ailleurs non pas la dichotomie flics/gangsters qui précipitera le déluge de violence qui ponctue le film mais plutôt sa liberté, son choix d'aimer Crockett qui provoquera la vengeance des deux trafiquants.

Néanmoins l'apparence ténébreuse de toute femme fatale recouvre une fragilité qu'elle cherche à cacher. La sienne ne transparaît quasiment jamais par la parole, mais plutôt par le geste. Ainsi, il n'y pas de plus belle révélation que cette respiration au milieu du film lorsque Crockett part en hors-bord accompagné d'Isabella. Mann, en quelques plans et dans un dialogue que je ne peux m'empêcher de partager, définit toute l'ambiguité de son personnage féminin à la fois sûre d'elle et de son pouvoir mais dont le coeur est encore à prendre :

I – Je vous emmène au meilleur endroit pour les mojitos.

C – Où ?

I- Bodeguita del Medio

C – Oh, les Keys ?

I – La Havane

C – La Havane... Les cubains ne m'aiment pas. Ni mon passeport.

I – Ca ira, l'officier de la douane est mon cousin.

Les deux personnages s'échangent de longs regards. Elle enlève ses lunettes de soleil comme si elle se mettait à nue, prête à se dévoiler. Crockett lui demande de tenir le volant le temps d'enlever sa veste et reprend :

C – Vous faites des affaires à Cuba avec votre mari ?

I- Je ne fais jamais d'affaires à Cuba. Et Jesus n'est pas mon mari. Je suis une business-woman. Je n'ai pas besoin d'un mari pour avoir une maison.

Les regards s'intensifient, Crockett lâche le volant pour lui attacher sa ceinture de sécurité sous son regard médusé, puis il accélère en même temps que la musique de Moby monte. S'en suit cette stase lyrique quasi-irréelle dans laquelle la caméra de Mann, le temps d'un long plan à l'hélicoptère, va cesser de trembler et suivre harmonieusement les traces que laisse le bateau de course sur l'eau.

La relation entre Isabella et Crockett qui était jusqu'alors une simple affaire de business se transforme en une tension qui confine à l'érotisme.

Loris pour Bleu 439

0 notes

Text

Lili Von Shtupp (Madeline Kahn), femme fatale des années 70

Blazing Saddles, Mel Brooks, 1974

Blazing Saddles sort en 1974 aux États Unis, dans un pays en pleine mutation. Les années 70 sont synonymes de changements : dans le monde du cinéma avec la fin des grands studios et l’émergence du Nouvel Hollywood ; dans le monde politique, la guerre du Vietnam touche à sa fin ; au sein de la société, la ségrégation raciale évolue, les femmes militent pour leur liberté sexuelle, tandis que la masculinité hégémonique traditionnelle est en crise. En ce sens, Blazing Saddles est un film de son temps, une parodie de western militant pour la réconciliation entre noirs et blancs, et qui n’épargne aucun stéréotype, pas même celui de la femme fatale.

La trajectoire de Lili

Il n’est pas aisé de définir ce qu’est une femme fatale, tant les représentations et les interprétations diffèrent selon les époques. Une chose est sure, la femme fatale lie amour, érotisme et mort. Elle jouit d’une liberté sexuelle, tranchant ainsi avec le stéréotype de femme ordinaire, et selon les époques peut être tour à tour vue comme un fantasme inaccessible, une femme dangereuse car libre de ses désirs, ou au contraire une femme en prise entre son désir et son devoir. La femme fatale reste inaccessible, elle est unique, elle est un fantasme.

Seulement présente en tout et pour tout une vingtaine de minutes à l’écran, Lili Von Shtupp est aussi légère que complexe.

Elle est d’abord présente en hors-champ, caractérisée par tous comme étant une chanteuse de cabaret et un objet de fantasme. La caméra lors de sa première apparition prolonge le fantasme, la montrant maquiller ses longues jambes dans l’intimité de sa loge.

Si Lili est convoquée dans le récit, c’est en premier lieu pour mettre en difficulté le nouveau shérif noir de la ville, Bart. Lili n’est de prime abord qu’un obstacle de plus sur le chemin de Bart. Son rôle pour l’opposant du shérif, Hedley Lamarr, est de le séduire puis de l’abandonner. Si Hedley Lamarr est des plus entreprenants, Lili reste de marbre. Elle est une femme fatale parce qu’elle séduit tous les hommes sans être touchée, fatiguée de leur déclaration sans inspiration et des nuits sans plaisirs, c’est ainsi qu’elle l’exprime sur scène, dans la chanson « I'm tired ». Personnage burlesque, l’excès fait partie de sa caractérisation : son attraction est présentée comme un pouvoir et les hommes qu’elle a connu se comptent en « thousand and thousand ». Cette froideur et cette lassitude sur laquelle on insiste semble être mise en place pour mieux appuyer la victoire de Bart sur elle. En effet à cette époque à cause de l’évolution des enjeux raciaux, il représente une nouvelle masculinité à l’écran, et par extension une nouvelle masculinité pour Lili. Bien qu’elle l’accueille avec sang-froid, en surjouant la séduction, elle montre une certaine curiosité. Elle finit par céder et tombe sous le charme de Bart après une nuit passée avec lui. C’est ce dernier qui le lendemain reste de marbre face aux avances de Lili. On assiste à un retournement de situation, Bart devient l’homme fatal du film.

Parce que l’enjeu de cette scène est de valoriser Bart (le film possède des enjeux raciaux, avant lui peu d’acteurs noirs avaient un pouvoir sexuel assumé à l’écran) on s’attarde assez peu sur la réaction ou l’éventuelle déception de Lili. Déception par ailleurs qui paraît inexistante : après son départ, elle soupire « What a nice guy ! » avec un sourire rêveur, et toute ses autres apparitions la montreront aux côtés de Bart contre ses opposants. On ne sait pas vraiment quelle est la suite de leur relation, mais elle reste simple et n’est pas dramatisée à l’écran. Peut-être est-ce pour le mieux : à eux deux et en une seule nuit, ils ont retourné des stéréotypes du western, des stéréotypes raciaux, voir même, des stéréotypes de genre (gender). C’est toute la force de la comédie et du burlesque : une dimension carnavalesque qui inverse les valeurs, pour mieux repousser les limites des normes dominantes.

Mais le grand moment de Lili, celui qui à coup sûr a valu la nomination de son actrice, Madeline Kahn, aux Oscars, c’est son interprétation de « I'm tired », sur les planches du saloon de Rock Ridge.

« I'm tired », anatomie d’un stéréotype usé

Pour construire le personnage de Lili, Madeline Kahn et Mel Brooks se sont inspirés de Marlène Dietrich : ses origines allemandes, Madeline Kahn travaille un accent germanique ; ses costumes entre hyper sexualisation et changement de genre, en porte jarretelle sur scène et en costume trois pièces à la ville ; le rythme et les sonorités de son nom, comme le disait Cocteau, doux puis frappant ; et bien entendu son rôle de femme fatale, séduisant les hommes mais n’étant séduite par aucun.

Il y a également une allusion au rôle de Marlène Dietrich dans le western Femme ou démon. Elle y joue une chanteuse de cabaret qui apporte son soutient au shérif de la ville qui a fait le pari de la non-violence, un shérif campé par un certain James Stewart. Comme dans Blazing Saddles (et beaucoup d’autres westerns), le film met en scène l’actrice dans une séquence chantée :

https://www.youtube.com/watch?v=jESSQy2ocEM

et maintenant voilà la partie chantée de Lili :

https://www.youtube.com/watch?v=Uai7M4RpoLU

Il y a plusieurs points de comparaisons : toutes deux sont en représentation face à un public majoritairement masculin, dans un spectacle fait pour un public masculin, où elle révèle leurs attributs féminins ; et en même temps sont caractérisées par une dimension dite masculine : elles ont une voix volontairement grave, et usent de violence. Toute deux semblent prendre plaisir à cette représentation, dans un jeu léger, et rieur, tout en mettant à distance le public. Le texte de la chanson qu’elles interprètent parle d’elles avec une certaine auto-dérision, révélant le décalage entre ce qu’obtiennent hommes et femmes en amour. Mais elle n’ont pas la même portée. Le discours de Marlène Dietrich se rapporte tout entier à la star, la rendant unique : on la voit chasser une jeune femme qui séduit un homme pendant son spectacle, car elle seule doit être le centre de l’attention. Lili s’adresse à toutes les femmes, par exemple, lorsqu’elle aborde les rapports sexuels peu concluant avec les hommes qu’elle a connu elle remarque : « It's always too soon, right girls ? ». Là se révèle une différence notoire entre ces deux femmes : si Marlène Dietrich construit le fantasme de la femme fatale, Madeline Kahn en revanche cherche à le détruire.

Madeline Kahn rend hommage à la star. Les points de comparaison abordés ne se rapportent pas uniquement au rôle qu’elle interprète dans Femme ou démon, mais constituent la persona de Marlène Dietrich. Madeline Kahn use de sa force et de son ambivalence pour montrer les limites d’un stéréotype et rendre le personnage de la femme fatale plus humain. Dans le texte de sa chanson Lili dresse un portrait peu avantageux des hommes qu’elle a connus. Elle insiste sur le décalage entre fantasme et réalité, entre les promesses faites et les relations. Lili est un personnage lucide qui déclame sans arrêt qu’elle est fatiguée de jouer le jeu de l’amour. Cette fatigue se concrétise sur scène : elle se trompe, chante faux, dit des grossièretés, s’endort et ronfle allègrement…

Pendant le spectacle, ses erreurs, sa trivialité et son inattention illustrent ce qui n’est pas naturel. En appuyant la fatigue et la gaucherie, elle montre que la femme fatale est un fantasme. Cette fatigue physique révèle l’usure du stéréotype. Celle qui devrait être unique dit des généralités et s’adresse aux autres femmes de l’assemblée : en 1974 la liberté sexuelle est l’affaire de toutes.

Je pense que le personnage de Lili Von Shtupp doit beaucoup à son interprète, Madeline Kahn. Bien que nous soyons dans une parodie, elle ne surjoue jamais. Elle construit un personnage ambivalent, sublime et trivial, un fantasme fait de chair et de sang, une contestataire des années 70 enfermée dans sa peau de séductrice. Cette ambivalence nous pose face à un dilemme d’interprétation : son personnage est-il libérateur ou bien perpétue-t-il un stéréotype problématique pour la représentation des femmes ?

Maryne pour Bleu439

7 notes

·

View notes

Text

La séance Blue Velvet - avril 2017

Et le clou du spectacle : les oreilles en pâte d’amande par Rodolphe !

Bleu 439

0 notes

Text

Danses

Comment ne pas évoquer la place de la danse quand il s’agit de femmes fatales ? Ces séquences incarnant si souvent la quintessence de ces représentations féminines, entre pouvoir, séduction, érotisme, mais aussi ironie.

- Présente dès le muet, on pense évidemment à la fausse Maria (Brigitte Helm) de Métropolis (Fritz Lang, 1927), qui rend les hommes présents fous, lui donnant alors un pouvoir sur eux et lui permettant de mieux prêcher la révolte.

https://www.youtube.com/watch?v=A0D4fHieW8o

Dans l’Inhumaine (Marcel L’Herbier, 1924), Claire Lescot (Georgette Leblanc) se met en scène dans son immense salle de réception à l'architecture froide et imposante : à son image. Elle chante et danse devant une foule de courtisans qu’elle se plaît à dominer.

Dans ces deux cas, Maria et Claire ne sont pas humaines : la première est un robot tandis que la deuxième est définie ainsi par le titre du film..

- Une des séquences dansées les plus connues du cinéma, celle de Rita Hayroworth dans Gilda (Charle Vidor, 1946), devenue référence en la matière, où elle chante Put the Blame on mame en enlevant ses gants, symbolisant un véritable strip tease sous le code Hays...

https://www.youtube.com/watch?v=NY2IpSCV-Nk

Les scènes dansées ou chantées sont alors récurrentes dans l’âge d’or d’Hollywood, et Joseph L. Mankiewicz en joue dans la Comtesse aux pieds nus (1954). Quand le cinéaste Harry Dawes (Humphrey Bogart) rencontre Maria (Ava Gardner), il vient la voir danser. La scène de danse n’est d’ailleurs même pas montrée, seules ses mains et le regard du public suffit pour laisser place à l’imaginaire du spectateur…

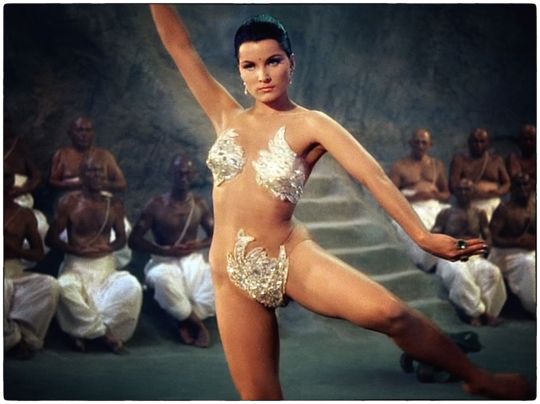

- Dans le tombeau Hindou de Fritz Lang (1959), Seetah (Debra Paget) doit danser devant la déesse et sous la menace d’un cobra. Cette danse est effectuée quasiment nue et est emplie de symbolisme érotique, à commencer par le cobra.

Elle fait écho à celle, plus récente, de Santanico Pandemonium (Salma Hayek) dans Une Nuit en enfer (Robert Rodriguez, 1996), qui s’avère être… un vampire. Un serpent est présent mais Santanico Pandemonium ne danse pas sous sa menace, mais avec lui.

https://www.youtube.com/watch?v=rHMt_le1-IQ

- Dans le film au titre évocateur Et dieu créa la femme (1956), Roger Vadim filme une Brigitte Bardot qui s’invente sous nos yeux et ceux d’un Jean-Louis Trintignant.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1e5dVd5Tvw

- Cyd Charisse, habituée des comédies musicales, est filmée dans une longue scène de danse dans La Belle de Moscou (Rouben Mamoulian, 1957), remake de Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939) avec Greta Garbo, autre femme fatale…

https://www.youtube.com/watch?v=A-oxoFiAdTc

- Sophia Loren a bien souvent dansé à l’écran.

https://www.youtube.com/watch?v=B0Ywl04fbtw

Mais c’est surtout à travers la fameuse scène d’effeuillage devant Marcello Mastroianni dans Hier, aujourd’hui et demain (Vittorio de Sicca, 1963) que se constitue son image de femme fatale….

https://www.youtube.com/watch?v=VgQxI_KHD2o

- Certains films ont mis à mal le cliché de la femme fatale danseuse. Notamment Damn Yankees (Stanley Donen, George Abbott, 1958), avec une Gwen Verdon tout en ironie…

https://www.youtube.com/watch?v=6kjQmgm0r4g

Voir même dans Some like it hot (Billy Wilder, 1959), où Jerry (Jack Lemmon) se prend finalement au jeu de la femme séductrice. Il accorde un tango à son prétendant et y prend de plus en plus de plaisir et d’assurance.

https://www.youtube.com/watch?v=hn_7PpyxqZM

- Jean-Luc Godard et Anna Karina reprennent et modernisent également le motif de la danse. Reprenant un lieu emblématique, le cabaret, celui-ci est cette fois quasiment vide, et contrairement aux autres scènes de danse, les spectateurs (masculins) regardent sans regarder le show. De la même façon, les effets de lumière sont montrées, mettant en avant l’artificialité de ces séquences.

Ils donnent ainsi une dimension nouvelle à cet exercice, entre bizarrerie et comique, accentuée par les paroles chantées par Anna Karina (« moi je dis toujours oui / quand on me dit viens chérie /… / parce que je suis très belle » ), sa tenue et sa gestuelle.

https://www.youtube.com/watch?v=kXPtNTw0Hrk

Cette séquence rappelle celle de Vivre sa vie (1962), où Nana (Anna Karina) déambule dans une pièce et ne semble danser cette fois, que pour elle..

https://www.youtube.com/watch?v=LlBS3PmPfaI

Lola pour Bleu439 (avec la participation de Rémi et Louise!)

#dossiers#danse#anna karina#godard#billy wilder#cyd charisse#fritz lang#some like it hot#vivre sa vie#sofia loren#jack lemmon#damn yankees#stanley donen#joseph l. mankiewicz#ava gardner#rita hayworth#gilda#l'inhumaine#l'herbier#metropolis

1 note

·

View note

Text

Isabella Rossellini n’est plus une femme fatale

La photographe Diane Arbus, il me semble, disait vouloir photographier le décalage entre l’image que les gens souhaitent renvoyer d’eux et ce dont ils ont vraiment l’air. D’autres sont victimes, ou prisonniers, d’une image qui a peut-être été la leur à un moment de leur vie mais qui, désormais, ne leur correspond plus. Je crois que c’est (ou du moins ça a été) le cas d’Isabella Rossellini. Peut-être a-t-elle été poursuivie, un temps du moins, par une image de femme fatale. Ou c’est ainsi que je me la figurais. Avant de la rencontrer…

Isabella Rossellini, fille de Roberto Rossellini et d’Ingrid Bergman, icône hollywoodienne a été mannequin, actrice, voire muse et amante de certains (David Lynch le premier). Modèle, stylistes et autres photographes de mode l’ont parée de tous les atouts de la femme fatale. Et cette image, justement, a probablement été cristallisée par son rôle de Dorothy Vallens dans Blue Velvet. Le style (des vêtements à la perruque), la chanson entêtante, le mystère et le scandale l’entourant… David Lynch pousse l’idée de femme fatale à son paroxysme en faisant d’Isabella Rossellini cette créature irréelle, aux premiers abords du moins. Or, le film dénoue justement cette image, et Dorothy Vallens n’est peut-être pas si fatale. Mais l’image de cette femme chantant doucement Blue Velvet reste après le film, persiste malgré tout. Jusqu’à « contaminer » Isabella Rossellini elle-même, dont on se souvient volontiers pour les activités la ramenant à cela (son activité de mannequin par exemple). Un cercle vicieux, en quelques sortes.

Isabella Rossellini est venu à « l’Autre Cinéclub » de la Cinémathèque Française. En 2015, à la fin du mois de juin. Je devais lui poser quelques questions. J’avais alors pris connaissance de ses activités récentes, à mille lieues de Dorothy Vallens. Et je me souviens que, malgré tout, Dorothy Vallens a chanté dans ma tête jusqu’au dernier moment. Impossible de m’en défaire jusqu’à ce qu’elle rentre dans la salle. Alors la chanson s’est calmée. Et Isabella marqua probablement par ce décalage entre elle et Dorothy. Décalage d’autant plus flagrant après la projection d’un extrait de Blue Velvet.

Aujourd’hui, Isabella Rossellini est hyperactive. Elle a joué d’autres rôles, loin des femmes fatales, et se passionne notamment pour l’éthologie. Elle a d’ailleurs réalisé des séries de courts métrages humoristiques intitulées Green Porno, Seduce me ou Mammas. Elle y raconte la sexualité de la crevette ou joue le rôle d’une maman hamster n’ayant d’autre choix que de manger l’un des petits de sa portée…

Finalement, de Dorothy Vallens à la sexualité des animaux, le décalage entre son image de femme fatale et ce qu’elle est aujourd’hui n’est pas sans rappeler le parcours de la mère, Ingrid Bergman, femme fatale qui en son temps avait lutté pour se défaire d’une image façonnée à Hollywood.

Clément pour Bleu 439

#dossiers#femme fatale#isabella rossellini#blue velvet#dorothy vallens#david lynch#ingrid bergman#green porno#ethologie

1 note

·

View note

Text

Newsletter #8

27 avril 2017 : Blue Velvet

Bonjour à tous, De Qui veut la peau de Roger Rabbit, nous avons retenu l’hommage aux films noirs, mais également le personnage de Jessica Rabbit, authentique femme fatale. C’est par ces biais-là que nous avons pris une route secrète nous menant directement du monde semi-animé du film de Robert Zemeckis à la ville faussement paisible de ...

BLUE VELVET (1986) de David Lynch E.U., 120min, DCP, VOST

Épaulé par son amie Sandy, le jeune et innocent Jeffrey, mène son enquête concernant une oreille humaine trouvée dans un terrain vague. Il croise sur son chemin Dorothy Vallens, une mystérieuse chanteuse de cabaret.

JEUDI 27 AVRIL à 20h au STUDIO DES URSULINES 10 rue des Ursulines 75005, Paris (métro Luxembourg / Censier-Daubenton)

Prix : 6,50€ (Le Studio des Ursulines n'accepte ni les cartes cinéma illimité ni les cartes bancaires)

CE N'EST PAS TOUT ! Nous avons succombé aux charmes de la pin-up rousse Jessica Rabbit et nous apprêtons à être séduits par la mystérieuse brune Dorothy Vallens, alias Isabella Rossellini, dans le film de David Lynch. Mais nous n'oublions pas Rita, Lauren, Marlene et les autres ! Nous préparons un dossier Femmes Fatales sur notre Tumblr, qui s'est relooké pour l'occasion. Pendant tout le mois, nous posterons des articles, images et vidéos sur le sujet. Alors, voici l'introduction, et le premier article. Le prochain sera posté mardi (un extrait ? "Et je me souviens que, malgré tout, Dorothy Vallens a chanté dans ma tête jusqu’au dernier moment.") À bientôt donc ! L'ÉQUIPE BLEU 439 - Pas libre pour ce mois-ci ? Il reste deux séances avant cet été, le 18 mai et le 29 juin

1 note

·

View note

Text

Laura Palmer, femme fatale (à tous) et plus vivante que les vivants

« Les chouettes ne sont pas ce qu’elles semblent être » (ou plutôt « The owls are not what they seem » si vous préférez) répète-t-on souvent dans Twin Peaks, tel un mystérieux adage. Peut-être pourrions-nous en dire autant des femmes fatales, nombreuses en terres lynchiennes ? Ces femmes a priori fatales peuplent l’œuvre de David Lynch, mais sous le verni, il n’aura échappé à personne que les choses ne sont jamais si évidentes, la notion de femme fatale allant même jusqu’à être « déconstruite » dans Blue Velvet par exemple (Dorothy Vallens est en réalité beaucoup moins glamour et vénéneuse qu’elle ne le paraît)

Twin Peaks ne déroge pas à la règle. Pourtant, en convoquant cet éternel imaginaire glané aux périphéries du rêve hollywoodien, Mark Frost et David Lynch donnent à voir, aux premiers abords, un véritable défilé de femmes fatales (on en oublierait presque qu’il ne s’agit que de lycéennes). Mais une fois encore, sous le verni – personne n’est dupe- ce qui se joue est bien plus complexe, et la femme la plus fatale n’est peut-être pas celle qu’on croit, ni celle qui en a le plus directement l’apparence…

De l’idée de femme fatale, il y aurait beaucoup à dire. Trop à dire. Et nous manquerions de nous égarer, comme dans ces bois en lisière de Twin Peaks… Véritable fantasme (masculin) mais femme néanmoins forte (et désireuse d’arriver à ses fins)… elle est une figure ancrée dans l’imaginaire populaire, et peuple autant les romans et films noirs (dont s’inspire très librement David Lynch) que les esprits. S’il semble possible d’en établir un grossier portrait-robot, il paraît plus compliqué d’en donner une définition arrêtée. Cependant, et notons-le pour la suite, l’adjectif « fatal », seul, peut connoter la mort. L’une de ses définitions est d’ailleurs « qui entraîne la mort ».

Mais revenons à Twin Peaks : évoluent ainsi, dans le même milieu, plusieurs femmes semblant fatales. Nous pouvons penser, à titre d’exemple, à Audrey Horne, peut-être la plus fatale d’entre toutes, de son apparence à ses actions. En tous les cas, ces femmes gravitent autour du même centre : Laura Palmer, la lycéenne retrouvée morte, emballée dans du plastique, au tout premier épisode. Il s’agit peut-être là de la véritable femme fatale de cette histoire, et à bien des égards : fatale aux autres, elle l’est également à elle-même, et son fantôme plane au-delà de la bourgade de Twin Peaks.

Ce qui frappe (voire émeut) le plus dans Twin Peaks, est sans doute l’omniprésence de Laura Palmer. Laura Palmer est morte, mais elle est partout, plus vivante parfois que les vivants eux-mêmes. Son fantôme plane dans le leitmotiv d’Angelo Badalamenti et son image clôt chaque épisode, nous laissant une légère amertume, parfois des sanglots dans la gorge. Et surtout, ce sont ses problèmes en quelques sortes, que les personnages tentent de résoudre, à leur échelle, en fonction de leur rapport avec elle, de son vivant. Même morte, elle est présente et fatale à tous. Quiconque s’en approchera un peu trop risquera de s’y brûler les ailes, peut-être même d’y perdre son âme ? Donna Hayward, la plus proche amie de Laura ne dit pas autre chose, lorsqu’elle s’adresse à la tombe de cette dernière en sanglotant : « Tu es morte, Laura, mais tes problèmes continuent à nous hanter ! ». Ainsi, Laura, morte mais omniprésente est littéralement fatale à tous. Tout cela s’explique notamment par la fascination qu’elle continue d’exercer d’outre-tombe. Elle reste un fantasme qui aura emporté tous ses secrets dans sa tombe.

D’autre part, il est possible d’y voir une (pas si) lointaine descendante de Laura d’Otto Preminger, exemple canonique de femme fatale nimbée de mystère. Chez Preminger, l’inspecteur McPherson enquête sur la mort de cette Laura et est happé par son portrait (les multiples références au film nous confortent dans cette hypothèse). Mais Laura, lointaine petite sœur de Laura, belle, morte et mystérieuse, fatale aux vivants fut également fatale à elle-même…

Si un épais mystère entoure la mort de Laura Palmer, c’est peut-être parce que de son vivant déjà, un invisible linceul de trouble la recouvrait. Sa mort est énigmatique, en partie parce que sa vie l’était. Reine de beauté du lycée le jour (et en cela visage « idéal » d’une certaine Amérique puritaine), elle multipliait les expériences nocturnes incertaines, les amants plus ou moins fréquentables, les paradis artificiels, loin de tout puritanisme. Sa vie profondément duale renforçait, de son vivant, le secret l’entourant. Entre ses activités bénévoles (livraisons de repas à domicile en ville) et son rôle d’hôtesse au douteux « One-eyed Jack », elle était déjà à la fois partout et insaisissable (n’est-ce pas le propre de bon nombre de femmes fatales, cette « inaccessibilité » en apparence du moins). Ce n’est pas un hasard si l’une des pierres angulaires de la série est son journal intime. Ce n’est peut-être pas un hasard non plus si, seulement la nuit tombée, après le repas en famille, Laura prenait l’apparence la plus évidente de la femme fatale.

Adolescente troublée, Laura se changeait en femme fatale pour elle avant tout. Pour les autres ensuite. Et surtout pour vivre vite, malgré ses démons. C’est peut-être ce désir d’être fatal, qui se retourna contre elle. Lycéenne et femme fatale (à elle-même), morte trop vite, l’aura de Laura reste cependant vive, et ce bien au-delà de Twin Peaks.

Laura Palmer, femme fatale, est donc devenue un fantôme à jamais présent. A Twin Peaks donc, mais également au-delà des frontières de la petite ville faussement paisible, et au-delà de la série elle-même. Si l’on devait imaginer une généalogie de la femme fatale, elle descendrait de Laura de Preminger et serait cousine avec d’autres avatars de ce fantasme. Mais on peut aussi dire qu’elle est l’une des figures tutélaires d’un autre genre de femme fatale : l’adolescente torturée suivant ses désirs jusqu’à s’aventurer sur des chemins tortueux, quitte à être rattrapée par les conséquences en bout de course. Cette figure se retrouve notamment dans de nombreux teen-movies (Fatal Games, avec la jeune Winona Ryder en est un exemple).

D’autre part, figure lynchienne par excellence, Laura continue d’imprégner tout un imaginaire éthéré, à la limite du mystique, au cinéma, dans les séries, la musique, partout… Comme ici chez Bat For Lashes, peut-être.

youtube

Laura, femme fatale, plus vivante que les vivants est bien plus présente qu’on ne le croit.

Clément pour Bleu 439

4 notes

·

View notes

Text

Femmes Fatales

Programmer Blue Velvet (David Lynch, 1986) suite à Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Robert Zemeckis, 1988) est avant tout l’occasion d’explorer la piste du film noir. Ces deux films, contemporains l’un à l’autre, réactualisent et modernisent différemment les codes du genre. Et qui dit film noir dit souvent... femme fatale. Chez Zemeckis, c’est Jessica Rabbit, qui grâce à l’animation pousse à l’extrême l’incarnation de la femme fatale. Avec Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) dans Blue Velvet, David Lynch hyper-sexualise et entoure d’une aura particulièrement violente et tragique cette figure.

Ces deux personnages nous ont furieusement donné envie d’évoquer, d’interroger les femmes fatales au cinéma. Car elles sont indéniablement plurielles : en réfléchissant sur cette idée de dossier, il est apparu que personne n’a le même imaginaire lié aux femmes fatales, tant celles-ci sont liées à des moments cinéphiles très particuliers.

Evidemment, incontournables sont les femmes fatales des films noirs de l’âge d’or hollywoodien. Incarnées par Lauren Bacall, Rita Hayworth, Joan Bennet, Barbara Stanwyck - entres autres - elles représentent l’archétype de la femme fatale.

Mais, les femmes fatales sont-elles uniquement un archétype du film noir ? Chez Bleu 439, on pense plutôt que ce genre est venu nourrir tout un pan du cinéma (tout le cinéma?), et que les femmes fatales, si elles sont indissociables du film noir, existent bien au-delà de celui-ci. Et elles n’ont pas non plus attendu sa naissance pour exister…

Dans la littérature, d’Homère (les sirènes, Circé) à Sader Masoch (La Vénus à la Fourrure) ou dans l’imaginaire collectif (les sorcières au Moyen-Age), émergent ces figures de femmes extra-ordinaires.

De cet héritage, on les imagine tentatrices, séductrices et poussant (généralement les hommes) au vice. Dans L’Ange bleu (Josef Von Sternberg, 1930), Lola (Marlene Dietrich), danseuse dans d’un cabaret mal famé, amène un vieux professeur à la folie. Dans All about Eve (Joseph L. Mankiewicz, 1950), Eve (Anne Baxter) joue la fausse ingénue pour s’immiscer dans la vie de Margo (Bette Davis) et prendre sa place.

Reste à savoir si les femmes fatales usent forcément de manière consciente de leurs charmes. Dans Mulholland Drive (David Lynch, 2001), Rita (Laura Elena Harring) est une femme fatale malgré elle, dans le regard de Betty/Diane (Naomi Watts).

Car les femmes fatales, ce sont aussi une puissance de représentation. Dans Laura d’Otto Preminger (1944), un policier chargé de l’enquête d’une disparue est fasciné par son portrait.

D'une féminité exacerbée , elles fascinent mais sont souvent inaccessibles. A l’image de Jessica Rabbit, adulée par tous, n’a d’yeux que pour son Roger… Ou de Maria (Ava Gardner) dans La Comtesse aux pieds nus (Joseph L. Mankiewicz, 1954) à qui l’on reproche de ne pas être capable d’aimer. Quand finalement elle tombe amoureuse d’un homme, celui-ci ne peut la satisfera, et la mènera à sa perte..

Ces femmes sont souvent enfermées dans leur rôle de femmes hors-normes, qui suscitent l’admiration, les menant souvent à une fin tragique.

Revenons à Bleu 439. Au cours de nos discussions, nos pensées sont allées aussi bien vers Maggie Cheung chez Wong Kar-wai, Shu Qi chez Hou Hsiao-hsien avec Milenium Mambo), que vers certaines héroïnes de Verhoeven, De Palma, Lynch, voire même Ferrara. En passant par certaines figures du muet (Georgette Leblanc dans L’Inhumaine, Brigitte Helm dans Metropolis), Lola Montès de Max Ophuls, Karaba dans Kirikou de Michel Ocelot, Isabella (Gong Li) dans Miami Vice de Michael Mann, Satine (Nicole Kidman) dans Moulin Rouge, certains rôles de Kim Novak, et bien d’autres.

Sans pouvoir écrire sur toutes ces femmes fatales, Bleu 439 s’est mobilisé pour tenter (de manière forcément subjective) de montrer à la fois leurs pluralités et leurs singularités, en décryptant certains de ces personnages si particuliers. Tout au long du mois, des articles seront publiés ici.

Bonne lecture !

Lola pour Bleu 439

#dossiers#femme fatale#femmes fatales#Roger Rabbit#jessica rabbit#isabella rossellini#blue velvet#film noir#lauren bacall#rita hayworth#david lynch#ava gardner#marlene dietrich#laura

3 notes

·

View notes

Text

Newsletter#7

30 mars 2017 : Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

Bonjour à tous,

White God et ses chiens révoltés, que Kornél Mundruczó s’attache à filmer comme de véritables humains, nous ont donné envie de pousser la logique anthropomorphique jusqu’au bout.

C’est donc un véritable saut dans le cinéma d’animation que nous faisons avec….

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? de Robert Zemeckis (1988) USA, 108 min, DCP, VF

Ce film, mêlant prise de vue réelle et personnage animé, nous plonge dans l’univers des Toons, habitant en marge d’Hollywood. Roger Rabbit, star du cinéma d’animation, soupçonne sa femme Jessica d’infidélité… Il décide alors d’engager un détective, Eddie Vaillant…

Pour marquer le retour à la comédie avec Roger Rabbit, nous préparons plusieurs surprises pour cette séance !

JEUDI 30 Mars à 20h

au STUDIO DES URSULINES 10 rue des Ursulines 75005, Paris

(métro Luxembourg / Censier-Daubenton)

Prix : 6,50€ ou alors 5€ si vous avez la carte de fidélité B439 (renseignez-vous, il n'est peut-être pas trop tard pour vous la procurer...)

Nous rappelons que nos amis du Studio des Ursulines ne prennent aucune carte illimité ni carte bancaire (mais 6,50€ c'est quoi en comparaison d'un bon film et d'une bière ?)

(Attention : le film, exceptionnellement, sera projeté en VF, seule version disponible.)

MAIS AUSSI

Nous avons maintenant un compte Twitter !

Vos agendas sont bien à jour ? Nos prochaines séances seront le 27 avril, le 18 mai et le 29 juin !

On vous attend ! L'ÉQUIPE BLEU 439

#Ciné-Club#cineclub#animation#dessin animé#cartoon#roger rabbit#toon#robert zemeckis#ursulines#censier-daubenton#femme fatale#newsletters

0 notes

Text

Un Américain en Afrique

La Chasse au lion à l’arc, Jean Rouch, 1967

Qu’attend-on d’un documentaire ? Documenter l’histoire du présent, comprendre un peu plus le monde, peut-être même « apprendre » des choses.

Certes mais, dès le début du cinéma, il semble clair qu’à l’instar de la fiction, un « bon » documentaire est souvent celui qui transcende la réalité.

La Chasse au lion à l’arc de l’éthnologue et cinéaste Jean Rouch sort en 1967, mais a été réalisé entre 1958 et 1965 à la frontière du Mali et du Niger.

Comme son titre l’indique, le film retrace le déroulement d’une chasse au lion dans la brousse. Le spectateur y apprend comment construire arc et flèches, la préparation du poison dont ils imbibent ces dernières… On y suit également les hommes dans cette chasse.

Jean Rouch documente donc, et donne à voir à la France des années 1960 ce rite africain.

Mais au delà de ce témoignage ethnologique, Jean Rouch ajoute une forte dimension cinématographique.

Par une structure narrative, avec trois parties distinctes : la mise en place (présentation des personnages, les rites de la tribu, leur ennemi : le lion), et une première chasse au lion, qui est un échec. Puis quelques années plus tard, un télégramme (et véritable rebond narratif) annonce la troisième partie : la chasse au lion reprend, Jean Rouch peut revenir filmer… Au cours de celle-ci, des animaux sont pris dans les pièges tendus par les chasseurs. Heureux hasard ou magie du montage, cette chasse se fait graduellement, du plus petit animal (moins impressionnant), au plus dangereux (une petite lionne, puis la femme du lion). Quant au lion, véritable ennemi des hommes, celui qui est devenu mythique, le véritable héros, « l’Américain », comme l’appelle les chasseurs (et ce surnom, qui a lui seul, ajoute une charge fictionnelle), ne sera jamais pris au piège, restant alors le roi de la brousse…

La voix de Jean Rouch, continuellement présente et commentant l’image, ajoute également une dimension romanesque. Le cinéaste donne à sa fonction explicative (détail des us et coutumes, véritable accompagnement des images), une forme très littéraire. Le texte, à lui seul, peut nous tenir en haleine. Par ailleurs, Jean Rouch narre ce texte avec finesse, sachant créer du suspens et de l’attente chez le spectateur.

Ainsi, Jean Rouch fait de ce témoignage ethnologique une véritable histoire.

D’ailleurs, la dimension du vrai et du faux est largement trouble dans ce film. Jean Rouch se place effectivement en spectateur objectif de ces rites : jamais, il n’émettra aucun jugement sur les croyances de la tribu. Au cours de la fabrication du poison, qui est agrémentée de nombreux gestes et traditions pour éviter les mauvais sorts, les malheurs, Jean Rouch se contente uniquement de dire ce qui est fait, sans émettre aucune réserve.

Jean Rouch insert également des éléments liés au tournage, en particulier l’attaque du lion, où les images sont coupées. Jean Rouch, en commentaire, explique que la caméra est tombée, et que seul le son peut être entendu. Pourtant, on peut s’interroger sur la vraisemblance de cette séquence (comment l’ingénieur du son aurait pu continuer à enregistrer si de fait le lion attaquait?)… De la même manière, la narration est si bien ficelée que l’on peut se demander à quel point Jean Rouch ré-agence son document ethnologique au profit du récit… Et ce n’est sans doute pas à un hasard si le cinéaste préfère parler de ciné-conte plutôt que de documentaire.

Lola pour BLEU 439

#jean rouch#documentaire#ethnology#ethnography#Ciné-Club#cinéma#conte#fiction#récit#voyage#mali#niger#1960s#dossiers

3 notes

·

View notes

Text

The Thief and the Cobbler : un monument en construction

Richard Williams est principalement connu pour avoir écrit un livre essentiel sur les techniques d'animation, dirigé la partie animée de Qui veut la Peau de Roger Rabbit et avoir réalisé un chef d'oeuvre qui n'a jamais (réellement) vu le jour : The Thief and the Cobbler (Le Voleur et le Cordonnier en français)

La production de ce dernier a été longue et complexe pour finalement s'interrompre dans les années 1990, empêchant le réalisateur d’achever son film tel qu'il l'entendait. The Thief... devait réunir ce qui est cher à Williams, à savoir une technique irréprochable héritée des « sages » Disney au service d'un cinéma d'auteur accessible.

L’année dernière, le MoMA a entrepris une restauration de The Thief and The Cobbler à partir de la copie de travail de Richard Williams. Le sous-titre de cette version (parce qu'il y en a eu d'autres) « Un moment dans le temps » résume bien l'impression que fait le film en l'état. C'est un mélange de séquences terminées, avec d'autres éléments : animatiques (story board animé), scènes non coloriées, voire des cartons pour les « scènes manquantes ». D'une certaine manière, cela offre un aperçu des étapes de productions d'un film d'animation, et on imagine facilement la quantité de travail qu'exige un projet pareil.

Les scènes achevées sont magnifiques, autant au niveau des couleurs que des mouvements. L'un des aspects les plus intéressants du film (et peut-être l'une des grandes leçons de Richard Williams) est le rapport à l'espace, au volume. Le film se déroule sur deux dimensions : celle des personnages et celle des décors. Dans les films d'animation plus classiques, la distinction personnages/décors, mouvements/immobilité, est toujours évidente (souvent les backgrounds sont peints à l'aquarelle, dans des tons plus clairs et pastels, et dans un registre plus “réaliste” que les personnages grâce notamment aux ombres qui donnent un léger relief aux décors), le fond s'effaçant pour magnifier les personnages. Ici, c'est tout le contraire, les décors sont animés avec la même précision que les personnages. Mais l'un comme l'autre répondent à des esthétiques différentes, des perspectives différentes (le décors est en tout en aplats et répétitions de motifs), des mouvement différents. On s'étonne d'ailleurs de constater à quel point les toons parviennent pourtant à s’intégrer dans les décors du film qui mélangent inspiration orientale et illusion d'optique. On retrouve ainsi le cocktail cartoon grand public/animation expérimentale qui traverse la carrière de Richard Williams et le résultat est visuellement très riche en plus d'être impressionnant pour qui s'intéresse un peu à l'animation.

Mais il ne faut pas réduire cette version ni à un making-of, ni à un aperçu de ce-qu'aurait-pu-être The Thief... Même si la frustration est au rendez-vous, ce qui reste en tête c'est un film, monstrueux par son côté Frankenstein et son ambition démente, mais un film quand même... Un peu à la façon de certains monuments inachevés, dans lesquels on déambule en imaginant les mains qui ont construit ces bâtiments rêvés par des architectes visionnaires mais dont on admire la forme actuelle.

Une visite pour mieux comprendre :

youtube

The Thief and the Cobbler: A Moment in Time de Richard Williams, 1992, États-Unis

Cassandre pour BLEU 439

1 note

·

View note

Text

Wanda

8 Mile : Your Style’s generic – Mine’s autentic made

Fleur d’équinoxe

Hervé

0 notes

Text

Séance des Warriors

2 gentils présentateurs

1 sélection de public attentif aux précédents

2 autres présentateurs, mélange des précédents

Valentin pour Bleu 439

0 notes