Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Diagnósticos contraditórios,soluções ineficazes.

Por Pedro Augusto Pinho .

No domingo, 20 de setembro de 2020, o jornal O Estado de S. Paulo (Estadão), publicou, em página inteira (H6), a divulgação do livro “Internacionalismo ou Extinção”, recente obra do linguista e pensador estadunidense Noam Chomsky, que é também entrevistado na matéria “A crise segundo Chomsky”.

Os trabalhos deste linguista o colocam entre os pensadores inatistas, aqueles que aceitam condições gerais idênticas em todos os seres humanos: “as características gerais da estrutura gramatical são comuns a todas as línguas e refletem determinadas propriedades da mente” (Noam Chomsky, Linguística Cartesiana, Editora Vozes, Petrópolis, 1972).

E a consequência política desta crença é realçada na matéria de André Cárceres, no Estadão: o internacionalismo como resposta à atomização da vida, à busca por soluções particulares e deste modo formando “indivíduos isolados … vulneráveis e fáceis de controlar”.

Estas condições radicais, do tudo ou nada, têm sido frequentemente usadas neste mundo neoliberal de hoje que é corretamente atribuído às ações políticas de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, nos anos 1980.

Mas as possibilidades não são da internacionalização ou da extinção. E são sobre estes extremos, estes radicalismos que trataremos.

O neoliberalismo criou a falsa impressão do homem herói, daquele que “se faz por si mesmo”, do empreendedor sempre vitorioso, esta figura difundida pelos meios de comunicação que englobarei no termo “hollywoodiano”.

Antes mesmo da II Grande Guerra, o “think tank” do poder estadunidense, coordenado pelos Rockefeller, colocava a comunicação de massa ao lado de outras estratégias para “substituir o Império Britânico como potência dominante. A criação das Nações Unidas foi um movimento crucial. Os irmãos Rockefeller doaram a terra em Manhattan para o Quartel General da ONU (e no processo acabaram lucrando bilhões de dólares pela valorização dos terrenos adjacentes, também de propriedade dos irmãos)”, conforme F. William Engdahl, “O asqueroso legado de David Rockefeller”, 04/05/2017, (http://www.informationclearinghouse.info/46776.htm).

Mesmo proprietários de empresas de petróleo, os Rockefeller promoveram as crises do petróleo para atacar o industrialismo, favorecendo o sistema financeiro internacional, onde também participavam com o Chase Manhattan Bank e fizeram do vice-presidente do Chase, Paul Volcker, o presidente do Federal Reserve sob o governo Carter. Este implementou o choque da taxa de juros que salvou o dólar em queda e os lucros de Wall Street, incluindo o Chase (hoje JPMorgan Chase) , à custa da economia mundial.

Esta ação foi importantíssima no Brasil para combater os governos militares, que haviam adotado a política desenvolvimentista nacionalista. E resultou na Nova República ou “redemocratização” de caráter neoliberal, mostrando a articulação para estabelecimento do novo poder mundial: da banca, ou seja, do sistema financeiro dos paraísos fiscais.

Não foi difícil trazer para este capitalismo financeiro, exclusivista, concentrador de renda, as esquerdas, especialmente aquelas com ideologias igualmente globais, de aplicação universal, e de religiões de toda humanidade.

Formou-se então a geleia geral da globalização, de diversificadas tendências e de partidos até ideologicamente opostos, mas de um único vencedor: a banca.

Esta matéria do Estadão, jornal de reconhecidas posturas conservadoras, promovendo livro de pensador considerado de esquerda, mostra bem que o lado do ganho econômico não se equivoca.

O maior prejudicado nem é citado na entrevista: o Estado Nacional. Ao ser perguntado como poderia ser defendida a democracia, responde o linguista: “educação, organização, ações apropriadas às circunstâncias”. Lugares comuns, próprios de pequenos burgueses, incompatíveis com o intelectual Noam Chomsky. Mas, em minha modesta avaliação, esta resposta já estaria elaborada na opção globalizante, universalista do pesquisador da linguística.

No entanto, malgrado toda a campanha da banca e das ideologias globais, é o nacionalismo, a atenção primeira às realidades locais, nacionais, unidas pelo sentimento da pátria, da nação que vem oferecendo as mais consistentes respostas. E a Rússia, que sofreu profundamente com globalizações e liberalismos, mostra que foi a resposta soberana, de um estado nacional, que deu melhor e mais democrática resposta. Mas, por favor, ela é exemplo para os russos. E também já deixou de ser comunista há 30 anos. O Partido Comunista russo nem está no governo, nem tem significativa aceitação popular. É um entre tantos que tem democraticamente oportunidade de defender suas ideias.

Depois dos governos militares, em especial do Presidente Ernesto Geisel, e do falecimento do Governador de dois Estados, Leonel Brizola, está vaga a posição de líder nacionalista no Brasil.

O mundo de hoje está colocado diante de problemas que exigem independência intelectual, espírito inovador, e, em especial, análises políticas que conduzam às soluções específicas, adequadas aos diversos recursos naturais e culturais de cada país.

Arriscaria afirmar que nosso problema é sobretudo político e tem sua maior dificuldade no bloqueio que a pedagogia colonial nos colocou nestes cinco séculos, sempre abertos às influências externas, raríssimas vezes, se houve alguma, buscando em nós mesmos as respostas, como foi o momento do desenvolvimentismo trabalhista de Getúlio Vargas. A Era Vargas que Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, cada um ao seu tempo, de algum modo combateram.

A humilhação do Chanceler, do Presidente, de vários membros do Governo diante dos representantes dos Estados Unidos da América (EUA) também nos atinge, e não significa uma simples docilidade ideológica ou medo do desconhecido. É a confissão da incapacidade destes dirigentes e nossa. E nisso reside todo sentido em colocar no extraterreno, no mágico, no milagre neopentecostal parcela do governo, do poder administrativo brasileiro. Não é um comportamento teísta, nem mesmo da religiosidade tão encontradiça entre nossos irmãos; é um sinal de incompetência, de inabilidade, de se reconhecer inútil.

Outro aspecto é a hostilidade aos militares. Num governo onde os principais poderes são oriundo da banca, do hollywoodianismo e dos neopentecostais, a imputação de erros aos militares é, também, um modo de ocultar os verdadeiros responsáveis pela atual situação brasileira. Não procuro desculpar verdadeiros erros dos militares, que também os governos de Médici e Geisel, reconhecidamente nacionalistas, cometeram, mas para ressaltar os radicalismos dos tudo ou nada, do internacionalismo ou extinção.

Precisamos melhor analisar o Brasil, seu presente e sua história, dele tirar os recursos e a força para reagir, enfrentar esta dominação que degrada nossa vida e a consciência nacional.

Pedro Augusto Pinho, administrador aposentado.

1 note

·

View note

Video

youtube

Guthrie Govan - Larry Carlton Style Track at JTCGuitar.com

0 notes

Text

O que foi o movimento de eugenia no Brasil: tão absurdo que é difícil acreditar

O que foi o movimento de eugenia no Brasil: tão absurdo que é difícil acreditar

Eugenia é um termo que veio do grego e significa ‘bem nascido’. “A eugenia surgiu para validar a segregação hierárquica”, explica ao VIX a pesquisadora Pietra Diwan, autora do livro “Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo”.

Por TIAGO FERREIRA, do Vix

Como a eugenia nasceu

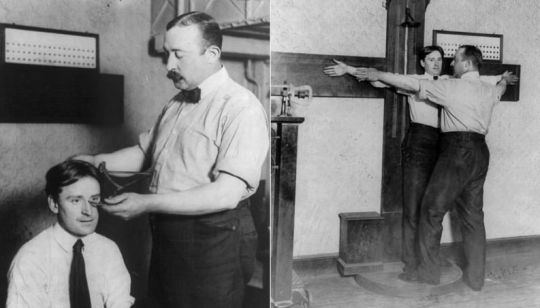

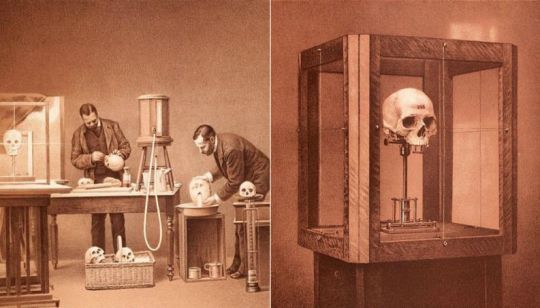

A ideia foi disseminada por Francis Galton, responsável por criar o termo, em 1883. Ele imaginava que o conceito de seleção natural de Charles Darwin – que, por sinal, era seu primo – também se aplicava aos seres humanos.

Seu projeto pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro para membro da família e, assim, justificar a exclusão dos negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos.

Para isso, ele analisou a biografia de mais de 9 mil famílias.

“Galton pretendeu estender as implicações da teoria da seleção natural, indicando que os seus estudos demonstravam que além da cor do olho, feição, altura e demais aspectos fisiológicos, também traços comportamentais, habilidades intelectuais, poéticas e artísticas seriam transmitidas dos pais aos filhos”, descreveu o pesquisador Valdeir del Cont, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O projeto da eugenia foi apresentado ao mundo pela Grã- Bretanha e colocado em prática pela primeira vez nos Estados Unidos.

Movimento de eugenia no Brasil

O Brasil não só ‘exportou’ a ideia como criou um movimento interno de eugenia.

Médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual da época no Brasil viram na eugenia a ‘solução’ para o desenvolvimento do país.

Eles buscavam, portanto, respaldo na biogenética (ou seja, nos estudos e resultados de pesquisa de Galton) para excluir negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. Assim, apenas os brancos de descendência europeia povoariam o que eles entendiam como ‘nação do futuro’.

Segundo a antropóloga social Lilia Schwarcz, a eugenia oficialmente veio ao país em 1914, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com uma tese orientada por Miguel Couto, que publicou diversos livros sobre educação e saúde pública no país.

Couto via com maus olhos a imigração japonesa e anos mais tarde, em 1934, seria um dos responsáveis por implementar um artigo na Constituição da época que controlava a entrada de imigrantes no Brasil.

Nos primeiros anos do século XX, porém, havia no Rio, então capital brasileira, a ideia de que as epidemias brasileiras eram culpa do negro, recém-liberto com a abolição da escravatura (1889).

Portanto, para parte da elite intelectual da época, a eugenia seria uma forma de ‘higiene social’, tanto que “saneamento, higiene e eugenia estavam muito próximas e confundiam-se dentro do projeto mais geral de ‘progresso’ do país”, conforme assinalou a pesquisadora Maria Eunice Maciel, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Renato Kehl: o pai da eugenia no Brasil

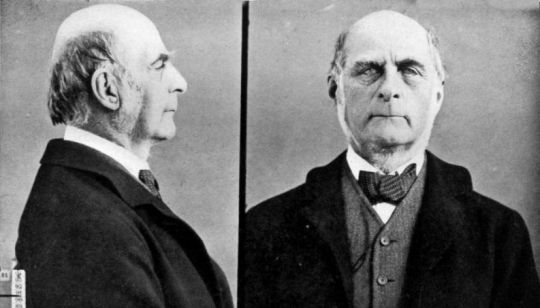

Quando se deparou com a tese orientada por Couto, o médico e sanitarista Renato Kehl (1889-1974), considerado o pai da eugenia no Brasil, achou que a comunidade científica tinha que se esforçar mais.

Ele acreditava que a melhoria racial só seria possível com um amplo projeto que favorecesse o predomínio da raça branca no país.

A professora Maria Maciel enumera algumas das ideias de Kehl: “segregação de deficientes, esterilização dos ‘anormais e criminosos’, regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório, educação eugênica obrigatória nas escolas, testes mentais em crianças de 8 a 14 anos, regulamentação de ‘filhos ilegítimos’ e exames que assegurassem o divórcio, caso comprovado ‘defeitos hereditários’ em uma família”.

Kehl conseguiu trazer diversas autoridades médicas para levar o projeto de eugenia adiante: um deles é Gonçalves Vianna, da então Liga de Higiene Mental do Rio Grande do Sul. Outra figura bem conhecida era o radialista Roquette-Pinto, que liderou o Congresso de Eugenia no Rio, em 1929.

Nesse congresso, que reuniu dezenas de médicos e biólogos favoráveis à ideia de eugenia, eles classificaram pessoas com deficiência, como cegos, surdo-mudos e pessoas com deficiência mental, por exemplo, de ‘tarados’ – ou seja, um mal a ser combatido para que a ‘raça superior’ prevalecesse.

Mulheres eram tidas como ‘procriadoras’ e a eugenia, para eles, era uma forma de “advertência do perigo que ameaça a raça com o feminismo”, como assinalou Maciel.

Na mesma época, chegou a ser organizado um “Concurso de Eugenia” que serviria para premiar as 3 crianças que “mais se aproximassem do tipo eugênico ideal”, conforme anunciava o cartaz.

As ‘vencedoras’ do concurso eram todas garotas, brancas, que foram classificadas como “boas procriadoras”.

Segundo Pietra Diwan, em escala nacional e política a eugenia era um “superprojeto”, porque permitia identificar as características raciais e físicas consideradas ‘ruins’ pelos mais ricos da época e “cortar o mau para desenvolver apenas as boas características em cada pessoa”. Intelectuais contra e a favor da eugenia

Quem era a favor

Nas décadas de 1920 e 30, o pensamento eugenista cooptou muitos nomes influentes, como Júlio de Mesquita, proprietário do jornal O Estado de S. Paulo; Oliveira Vianna, jurista e sociólogo considerado ‘imortal’ pela Academia Brasileira de Letras; e o fundador da Faculdade de Medicina em São Paulo, Arnaldo Vieira de Carvalho – que dá nome à conhecida “avenida doutor Arnaldo”, no centro da capital paulista.

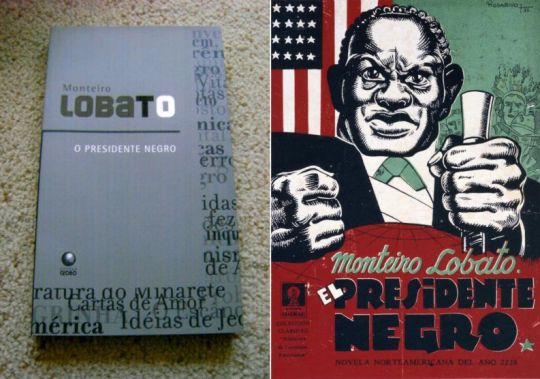

O renomado autor de “Sítio do Picapau Amarelo”, Monteiro Lobato, não só era bastante próximo de Renato Kehl, como chegou a escrever um livro baseado nas ideias de eugenia.

Publicado em 1926, “O Presidente Negro – O Choque das Raças” falava de um homem negro que assumiria a Casa Branca no ano de 2228 e uniria todos os brancos dos Estados Unidos a ponto de esterilizar e exterminar os negros de seu país.

Pouco depois de lançar o livro, Lobato menciona o amigo em termos que hoje soam assustadores:

“Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil e a ti devia eu dedicar meu Choque, grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropeado amigo. Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só: póda. É como a vinha”.

Não tinham opinião clara

Após a proclamação da República, o Brasil vivia um novo momento. Os negros recém-libertos disputavam mercado de trabalho com imigrantes de diversas partes do mundo (como Japão, Itália, Síria e judeus refugiados, para citar alguns), fazendo com que a unidade brasileira fosse repensada.

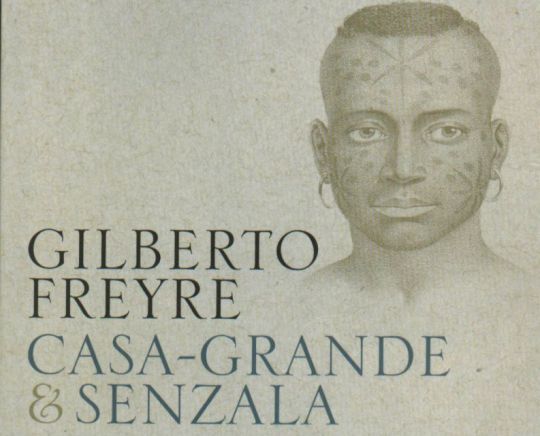

Foi nesse contexto, em 1933, que o escritor pernambucano Gilberto Freyrepublicou “Casa Grande e Senzala”, livro que revolucionou a antropologia brasileira ao mostrar como a miscigenação tornou-se um traço único do Brasil.

Pietra Diwan afirma, porém, que as ideias de Freyre não se tratavam de um contraponto à eugenia. “É controverso. Na minha visão, ele tenta justificar o preconceito no Brasil através da miscigenação. Ele critica sim a segregação. Mas o perigo da miscigenação nesse contexto é o branqueamento, que se tornou a proposta de alguns: ‘bom, vamos miscigenar porque branqueia e elimina os caracteres ruins da sociedade’”.

Freyre era próximo de Renato Kehl e considerado um dos grandes gênios brasileiros por Monteiro Lobato. Ainda assim, diz Pietra, “Freyre não era do movimento eugenista. Digo que ele é entendedor”.

Nem mesmo os modernistas, que tinham como proposta enaltecer a ‘raiz’ do Brasil no campo da literatura e das artes plásticas, foram totalmente contra a eugenia. “Grande parte dos modernistas seguiu em busca de um país natural, puro, das imagens dos indígenas, mas eles excluem completamente os negros. Eles não contemplam a totalidade da sociedade brasileira naquele momento”, reflete Pietra.

Quem era contra

Um dos maiores opositores ao ideal de eugenia foi o médico sergipano Manoel Bonfim. Em 1905, ele publicou uma obra que irritou a comunidade médica: o livro “A América Latina: males de origem”. Ele chamou a eugenia de “falsa ciência” e expôs o preconceito declarado dos europeus em relação aos latino-americanos.

“O livro é uma analise das causas da miséria e do atraso geral do continente, em que desmascarava o chamado racismo cientifico”, explica o sociólogo Jefferson Medeiros, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). “A formulação dada por Bomfim em contraposição ao que era vigente na época sobre o fator das raças serem as causas do subdesenvolvimento leva-o a formular a tese do parasitismo social”.

(Parasitismo social é a ideia de que os países ricos invadem as nações para extrair a riqueza e fazer dos nativos uma classe dominada.)

(h4>Eugenia na atualidade

Relatos e provas da violência generalizada devido ao Holocausto promovido pela Alemanha nazista fizeram com que houvesse um “constrangimento internacional em relação à eugenia”, segundo Pietra.

De qualquer forma, esse pensamento persiste, sim, em nossa sociedade. “Se hoje não existe uma eugenia institucionalizada, existe um pensamento eugenista incrustado na mente do brasileiro. Não nos damos conta porque ele é tão naturalizado, que a gente vê sempre como uma piada ou uma justificativa de diferenciar o seu lugar em relação ao outro”, explica a pesquisadora.

Piadas corriqueiras como “segunda-feira é dia de branco” ou “sou pobre, mas sou limpinho” são alguns exemplos de como a eugenia chegou aos nossos tempos.

Pietra atribui a persistência desse discurso aos programas televisivos, ou seja, “a indústria de consumo e a cultura de massa no Brasil”. Mais uma vez, trata-se de uma herança norte-americana. “Essa cultura vem essencialmente dos Estados Unidos, através de Hollywood e dos bens de consumo”, diz a pesquisadora.

“O termo eugenia pode ter desaparecido, mas as perguntas, o pensamento e a preocupação permaneceram”, diz a pesquisadora brasileira, que atualmente trabalha sua tese de doutorado relacionando a eugenia nos Estados Unidos.

Pietra diz que, naquele país, a eugenia é institucionalizada nas relações sociais – algo que se comprova com a clara distinção entre brancos e negros em todas as esferas.

Portal Géledes

3 notes

·

View notes

Photo

DáumLook https://www.instagram.com/p/B_sj1M4JTwB/?igshid=x53fc0a20i7

0 notes

Photo

#TakeALook https://www.instagram.com/p/B_rKKH-Az6q/?igshid=8cna3cq6adwl

0 notes

Text

Estudo alemão vê Brasil em rota cada vez menos democrática.Por DW

Pesquisadores da Fundação Bertelsmann destacam ascensão do populismo de direita no Brasil. Relatório posiciona país ao lado da Hungria e da Índia como exemplo negativo de democracia que vem sofrendo abalos.

O presidente Jair Bolsonaro e o premiê Narendra Modi. Brasil e Índia são apontados como exemplos negativos em estudo

A continuidade da crise política brasileira, a polarização da sociedade, a fragmentação partidária, a persistência dos problemas econômicos e o radicalismo do presidente Jair Bolsonaro contribuíram para mais uma queda do Brasil no Índice de Transformação Bertelsmann (BTI), publicado a cada dois anos e que avalia a consolidação da democracia e da economia de mercado em países em desenvolvimento.

Os autores apontam o Brasil, ao lado da Hungria e da Índia, como um exemplo negativo de democracia outrora estável que vem sucumbindo ao desmantelamento do Estado de direito e das liberdades civis. "Exemplos disso são o nacionalismo hindu na Índia, o populismo de direita no Brasil ou o curso autoritário da Hungria, membro da União Europeia. Os desenvolvimentos nesses países são representativos da crescente polarização política que também está abalando as democracias consolidadas", destacam os autores.

Segundo o ranking divulgado nesta quarta-feira (29/04) pela Fundação Bertelsmann, da Alemanha, a nota consolidada do Brasil no índice – que vai de 0 a 10 – retrocedeu de 7,3 para 7,2 entre 2018 e 2020. É a pior nota já concedida ao país desde o início da série, em 2006.

Em 2014, quando a crise econômica e política ainda não havia afetado tanto o país, a nota consolidada chegou a 8,0. Desde então, outros fatores, como o impeachment de Dilma Rousseff, a instabilidade do governo Michel Temer, a decadência econômica e a crescente desconfiança da população brasileira com o sistema democrático já haviam levado o Brasil a perder pontos em 2018.

No ranking mais recente, o Brasil acabou ultrapassado por países como Jamaica e Argentina e ficou empatado com Montenegro e a Macedônia do Norte. A queda só não foi maior porque outros países que estavam antes à frente do Brasil, como a Hungria, retrocederam ainda mais, e outras nações passaram a ser analisadas pelo índice.

A lista de 2020 inclui 137 países. A piora levou o Brasil a cair da 22ª posição para 23ª no ranking geral.

Quando analisada apenas a saúde democrática do país, a nota concedida ao Brasil decresceu de 7,7 em 2018 para 7,4. Em comparação com outros países da América Latina, nesse quesito, o Brasil aparece bem atrás de nações como Argentina (nota 8,2) e Uruguai (9,9). Em 2014, o indicador brasileiro de democracia alcançou sua nota mais alta no índice BTI: 8,2, ocupando a 17° posicao. Desde então, só decresceu.

A análise da situação brasileira não cobriu boa parte do primeiro ano do governo Bolsonaro. O texto, por exemplo, deixa de fora marcos da administração, como a aprovação da reforma da Previdência, a queda de vários ministros, os seguidos choques com o Congresso e com o Judiciário, o crescente isolamento internacional do país e as intermináveis crises no interior do governo, além das ofensivas do governo contra adversários.

Algumas expectativas, como a de que o pais fosse voltar a um caminho sustentável de crescimento econômico, acabaram sendo atropeladas pela pandemia de covid-19 e a dificuldade do governo em propor e implementar reformas. O relatório ainda apontava que a nomeação de Sergio Moro para o Ministério da Justiça em 2018 sinalizava que a questão do combate da corrupção seria importante para o governo.

Alguns trechos também envelheceram. "Ainda é muito cedo para julgar até que ponto Bolsonaro, como presidente, continuará promovendo divisões na sociedade brasileira", destacaram os autores, sinalizando que a análise só levou em conta as primeiras semanas do governo em 2019.

Ainda assim, os autores expressam preocupação com as tendências autoritárias que o presidente demonstrava no início do ano passado. "Mesmo que apenas uma parte das medidas sociopolíticas anunciadas por Bolsonaro sejam implementadas, a agenda política do Brasil se tornará cada vez mais iliberal", destacam os autores.

"O presidente de direita Jair Bolsonaro, que está no cargo desde janeiro de 2019, pressionou a polarização através de sua retórica excessiva contra a ‘esquerda’, mulheres, grupos LGBT e indígenas e afro-brasileiros. A eleição de Bolsonaro foi resultado da polarização social e, ao mesmo tempo, a alimentou."

"Se levarmos em conta a retórica do novo presidente Bolsonaro a sério, não há mais consenso sobre democracia como objetivo estratégico e de longo prazo no Brasil. Bolsonaro falou a favor da tortura, glorificou nostalgicamente a ditadura militar brasileira (1964-1985) e causou indignação repetidamente com comentários iliberais, racistas, anti-mulheres e anti-gays", aponta o texto.

Dos 137 países examinados no índice de 2020, 63 são classificados como autocracias e 74 como democracias (54%). Em 2010, o percentual de países democráticos era de 57%.

Embora a queda no índice de democracias não seja tão expressiva, as avaliações da qualidade da democracia, economia de mercado e governança em todo o mundo caíram para o pior nível desde que a pesquisa é feita. Os autores citam a garantia do poder e o clientelismo como as causas da redução mundial da democracia, que intensificou a desigualdade econômica e contribuiu para a divisão da sociedade.

"O nacionalismo e as políticas clientelistas não são novidades, mas se tornaram socialmente aceitáveis em todo o mundo", disse Brigitte Mohn, da diretoria da Fundação Bertelsmann. "Até países antigamente pioneiros em democracia e que ficam no meio da Europa, como Polônia e Hungria, estão agora entre os casos problemáticos em termos de estado de Direito e qualidade da democracia", acrescentou.

A qualidade do governo caiu significativamente em 42 países nos últimos dez anos, mesmo em países populosos e economicamente importantes, como Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria. A Turquia foi pela primeira vez classificada como autocracia, devido a restrições maciças à liberdade de imprensa, desrespeito pelos direitos civis e abolição da separação de poderes.

As liberdades de expressão e de imprensa caíram em metade dos países examinados. Em cerca de um quinto dos países em desenvolvimento e em transição, a qualidade da democracia diminuiu ou o nível de repressão aumentou.

De acordo com os autores da pesquisa, um dos motivos para a fragilização das democracias é que os atores políticos são incapazes de resolver problemas ou se comprometer. A maioria dos governos não têm resposta para o fato de amplos setores da população serem excluídos econômica e socialmente. A pobreza e a desigualdade são comuns em 76 dos 137 países analisados, incluindo 46 dos 50 países africanos analisados.

Entre os 42 estados avaliados como "muito bem" ou "bem" governados, há apenas um país considerado como uma autocracia: Cingapura. Por outro lado, entre os 46 países com governança fraca ou fracassada, existem apenas cinco democracias: Bósnia e Herzegovina, Lesoto, Líbano, Nigéria e Hungria.

Mas há esperança de melhora. Entre os exemplos positivos apontados pelo estudo está o Equador, que, segundo os autores, superou um regime cada vez mais autoritário. Além disso, processos de democratização estão começando em lugares inesperados, como na Armênia e na Malásia. O estudo aponta ainda pontos positivos contra a tendência autoritária na Etiópia, na Argélia e no Sudão.

Deutsche Welle - DW

0 notes

Text

Estado,crise e pandemia.

Estado, crise e pandemia: Sobre o necessário manifesto de Mascaro e suas fundamentações

Por Thais Hoshika e Romulo Cassi Soares de Melo

O novo coronavírus encontra, expõe e amplifica as fissuras do velho vírus do capital. A obra de Mascaro se assenta sobre três pontos que merecem destaque: o fundamento não natural da crise; a intensificação da crise como possível resposta à crise; e a provável investida do autoritarismo no caso brasileiro.

Um vírus ronda o planeta – o vírus do capitalismo. É sobre esta plataforma que Alysson Leandro Mascaro, jurista e filósofo brasileiro, desenvolve o seu recente manifesto Crise e pandemia. Recém-publicado, este ensaio trata das tendências e possibilidades de transformação social, abertas a partir da crise do capitalismo e de seu encontro com a pandemia. Mas longe de ser uma manifestação solitária, esta obra só pode ser lida enquanto uma espécie de continuação de um longo projeto de pesquisa que tem os livros Estado e forma política (2013) e Crise e golpe(2018) como marcos fundamentais. Situá-la em meio a este projeto, retraçando brevemente o trajeto dessa pesquisa, é o objetivo deste texto.

Em Estado e forma política, Mascaro trabalha, na tradição de pensamento de Evguiéni Pachukanis e Joachim Hirsch, as formas sociais estruturantes do capitalismo na dinâmica da sociabilidade presente. Diferentemente de pensadores que tratam o direito e o Estado como meros instrumentos que podem ser capturados por qualquer classe e preenchidos por qualquer conteúdo, Mascaro desnuda a especificidade histórica da forma jurídica e da forma política, apresentando-as como formas de relações sociais derivadas da categoria determinante das relações capitalistas: a forma-mercadoria. Em linhas gerais, se os produtos do trabalho tomam a forma de mercadorias, então os indivíduos tomam a forma de sujeitos de direito e o Estado toma a forma política de terceiro perante a troca. Assim, Estado e direito não são acidentais ao capitalismo. Pelo contrário, mantêm relação estrutural com este modo de produção, surgindo nele e encerrando-se nos seus estritos horizontes[1].

No entanto, o processo de materialização das formas política e jurídica não se dá de modo necessariamente funcional ao da reprodução das relações capitalistas. Historicamente, as formas sociais capitalistas encontram instituições sociais dos modos de produção passados e as aproveitam, transformam e adequam como podem[2].

Além disso, a condensação das formas em instituições políticas é altamente contraditória por ser atravessada pelas lutas de classes, grupos e frações de classe. É por isso que, em determinadas situações históricas, as instituições podem apresentar configurações disfuncionais ao processo de valorização do valor. São essas as contradições que, somadas aos limites na dinâmica do capital impostos por sua própria lei de queda tendencial da taxa de lucro, podem gerar rupturas a partir de crises estruturais e, com isso, colocar em risco a própria reprodução geral da sociabilidade capitalista. Como engrenagens, as formas sociais se engatam, mas o seu próprio movimento e a pressão que recebem de todos os lados podem desacoplá-las e pôr todo o maquinário em xeque.

Em Crise e golpe, Mascaro utiliza todo o arsenal teórico apresentado na obra anterior para analisar a crise brasileira que ensejou o golpe sintetizado na forma do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A crise brasileira, acirrada a partir de 2013, é apresentada em alinhamento à crise estrutural do capitalismo mundial, eclodida em 2008. A partir dos termos médios propostos pelas escolas francesas da regulação[3], a crise é compreendida, fundamentalmente, como crise do modo de regulação e do regime de acumulaçãodo estágio pós-fordista, amplamente conhecido como neoliberal[4].

No caso brasileiro, a crise estrutural do capitalismo apresentou contornos específicos. Houve a determinação econômica da crise[5] – disputas por lucros entre as frações de classe dos capitais nacional e industrial de um lado, e internacional, financeiro e do agronegócio do outro – e a sobredeterminação jurídica da crise[6] – as construções ideológicas que, encarnadas nos agentes operadores do direito, puseram o golpe em marcha de modo comissivo ao mesmo tempo em que o legitimaram.

Por conseguinte, o golpe é compreendido como uma das possíveis consequências da crise. Mais especificamente, como uma possível via de redução das contradições de uma dada formação social por meio da adequação do conjunto de instituições aos novos processos de acumulação de capital. Em uma contribuição marxista original, Mascaro substitui a métrica legalista por um juízo “da materialidade das relações sociais, de suas forças em disputa, orientadas para a acumulação e a exploração, numa totalidade estruturada”, o que o permite identificar o golpe a uma “alteração de padrões sociais que, em última instância, repercutem ou são determinados pelas dinâmicas do capital”[7]. Apesar de frequentemente condensado no Estado, o golpe é social.

Hoje, desencadeada pelo fator relativamente contingente da pandemia, a contradição irrompe novamente. O novo coronavírus encontra, expõe e amplifica as fissuras do velho vírus do capital. Por esta linha, Mascaro desenvolve seu Crise e pandemia, assentando-se sobre três pontos que merecem destaque: o fundamento não natural da crise; a intensificação da crise como possível resposta à crise; e a provável investida do autoritarismo no caso brasileiro.

O primeiro dos pontos é apresentado logo no tópico de abertura do ensaio. A causa desta crise é da ordem do modo capitalista de produção, e não de um mero infortúnio ou de uma total casualidade da natureza. A pandemia evidencia e agrava a crise estrutural preexistente. Revela o desemprego, a falta de moradia e habitação precária, o desmonte do sistema público de saúde etc., bem como a incapacidade de superação da crise pelas mesmas instituições que se forjaram em seu seio. Mais do que uma crise da natureza, do sistema de saúde ou, ainda, do neoliberalismo, esta é a crise do próprio capitalismo.

O segundo ponto que merece especial atenção diz respeito à possível saída da crise encontrada por países do capitalismo central, como os Estados Unidos, mas também replicáveis na periferia: mais crise. Trata-se de uma tentativa de solucionar a contradição através do sacrifício de determinados setores em detrimento de outros. Nesse sentido, são perceptíveis as tendências de esgarçamento das instituições sociais, com precarização da vida e das condições de trabalho, bem como de fortalecimento do setor financeiro e das políticas intervencionistas – para a desgraça de muitos, a falência de vários e a alegria de poucos. Nas palavras de Mascaro, “a crise do capitalismo contemporâneo, agravada pela pandemia, buscará se resolver, pela dinâmica do capital e da coerção das formas, mediante seus próprios termos: liquidando os impasses internos de décadas da economia neoliberal e abrindo, por choque, novas possibilidades de acumulação”[8].

O terceiro ponto refere-se à dimensão da crise no cenário político nacional, com a hipótese de uma investida de autoritarismo. Se, no atual estágio do capitalismo, a constituição das subjetividades mantém os indivíduos atomizados, desagregados de partidos, sindicatos e grupos, então a mobilização das massas tende a ser precária. Assim, é provável que a resolução dos próximos impasses políticos decorrentes da gestão da crise pelo governo Bolsonaro se dê “de cima para baixo”, pelo setor militar, reiterando as configurações políticas autoritárias como regra da formação social brasileira.

Mas o jogo não está perdido, pois há esperança na luta. De um lado, a crise econômica e a pandemia expõem as falhas objetivas deste modo de produção e distribuição dos produtos do trabalho – a começar por comida, respiradores, álcool gel e máscaras. Do outro, mudanças de hábitos globais dão amostras de que um planeta diferente é possível, apontando os limites e as fissuras nas formas de subjetividade. A partir do encontro dessas condições objetivas e subjetivas, o manifesto de Mascaro expõe os termos nos quais é possível pensar e fazer a transformação. E, por isso, ele é necessário.

[1] MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013, passim.

[2] Ibid., p. 31.

[3] Ibid., p. 112.

[4] MASCARO, Alysson Leandro. Crise e golpe. São Paulo: Boitempo, 2018, p. 24-25.

[5] Ibid. p. 24-50.

[6] Ibid. p. 50-64.

[7] Ibid., p. 71.

[8]MASCARO, Alysson Leandro. Crise e pandemia. São Paulo: Boitempo, 2020, l. 159 (versão kindle).

* Thais Hoshika é mestranda no programa de Direito, na área de concentração de Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP). Integrante do Grupo de Pesquisa “Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica”, coordenado pelo Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro.

* Romulo Cassi Soares de Melo é mestrando no programa de Direito, na área de concentração de Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP). Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Centro Universitário Internacional (Uninter) em parceria com o Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP). Integrante do Grupo de Pesquisa “Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica”, coordenado pelo Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro.

Lavra Palavra

0 notes

Text

A covid 19 e o Amanhecer Vermelho.Por Thierry Meyssan

A epidemia de Covid-19 matou mais de 200.000 pessoas até o momento e mergulhou bilhões em pânico.

Um pânico que priva a maioria deles de todo pensamento crítico e os impele a tomar ou aprovar decisões políticas estúpidas.

Um grupo de personalidades, o Red Dawn, cujas correspondências foram reveladas pelo Kaiser Health News e pelo site do New York Times, conseguiu impor uma ideologia apocalíptica: a China teria declarado guerra a nós e nós não poderíamos nos proteger confinando todos os civis.

Em um artigo anterior [1], demonstrei como previsões estatísticas assustadoras sobre o número de mortes que o Covid-19 causaria foram desenvolvidas por um charlatão, o professor Neil Ferguson, do Imperial College London, repetidamente contradito por os fatos das duas últimas décadas.

Eu também mostrei em outro artigo [2] que as medidas de contenção na China não tinham motivo médico, mas político (a teoria do "mandado do céu"). Resta explicar de onde vem o confinamento obrigatório de todos, como é praticado no Ocidente.

Não importa quantas semanas passei consultando livros de epidemiologia, em nenhum lugar encontrei evidências dessa medida. Nunca na história uma epidemia foi combatida dessa maneira. Quando um canto do véu foi levantado indiretamente por correspondência revelada pelo Kaiser Health News: essa medida foi planejada pelo governo Bush em 2005-07.

A designação de soldados e civis

Em 2005, o Departamento de Defesa dos EUA estudava como se preparar para ataques bioterroristas contra tropas dos EUA estacionadas no exterior. Com base no princípio neoconservador de que os terroristas são estrangeiros e que não podiam entrar nas instalações militares dos EUA, o serviço de saúde preocupava-se em impedir ataques com os quais os soldados poderiam ser confrontados durante suas saídas. O isolamento de soldados doentes em hospitais e a atribuição de saudáveis a quartéis era uma opção lógica. Aliás, as bases militares dos EUA são pequenas cidades, projetadas para conter cercos. Você pode morar lá trancado por meses sem problemas.

O secretário de Defesa Donald Rumsfeld, no entanto, pretendia transformar a sociedade para que a distinção entre civis e militares desaparecesse. Todos poderiam então ser requisitados para a guerra total ao terror. Foi o que ele explicou em uma coluna publicada pelo Washington Post.

O doutor Carter Mecher, do Departamento de Assuntos dos Veteranos, e o doutor Richard Hatchett, da Casa Branca (Conselho de Segurança Nacional), foram incumbidos de estender essa regra militar aos civis. Eles só conseguiram impor o Centro de Controle e Prevenção de Doenças em 2006, pouco antes da partida de Rumfeld.

Ele imediatamente provocou uma tempestade de protestos nos Estados Unidos, sob a liderança do professor Donald Henderson, que administrara a Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins e o Sistema de Resposta Epidêmica dos EUA. Para ele - e todos os médicos que falaram na época - a prisão domiciliar de toda a população não tem significado médico e viola as liberdades fundamentais. Não é mais nem menos do que a deriva totalitária do governo que aprovou a Lei dos Patriota dos EUA durante os ataques de 11 de setembro.

Somente em 2017 todos os documentos oficiais dos EUA que mencionam essa medida foram destruídos pelo governo Trump. Richard Hatchett tornou-se diretor da Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), que coordena os investimentos globais em vacinas.

Um dos e-mails do Red Dawn. O Dr. Lawler faz referência explícita ao plano elaborado para o presidente Bush pelos doutores Mecher e Hatchett para a residência obrigatória da população civil. "O Amanhecer Vermelho"

Todos seguiram as contradições dos briefings de imprensa da Casa Branca sobre a reação ao Covid-19. O Dr. Anthony Fauci, garantia científica de curta duração da Casa Branca, pediu medidas autoritárias para conter a epidemia, enquanto o presidente aparentemente inconsciente Donald Trump se opôs às medidas de contenção em nome da Freedom for All .

Para provar a incompetência do presidente, os amigos do doutor Fauci vazaram parte de sua correspondência [4]. Parece que eles formaram um grupo de discussão e ação, o Red Dawn.

Esse nome refere-se a uma operação pouco conhecida do secretário de Defesa Caspar Weinberger que, em 1984, enviou uma delegação por toda a Europa e para a América Latina solicitando a ajuda dos aliados diante de uma invasão iminente dos Estados Unidos. O Secretário de Estado das Relações Exteriores da França, Jean-Michel Baylet, me contou sobre essa grotesca tentativa de manipulação: uma multidão de generais dos EUA veio a Paris para expor os mais seriamente do mundo com deslizamentos de força que a primeira potência do mundo era ameaçada por dois pequenos estados pobres, Cuba e Nicarágua. Na sala, os diplomatas franceses, que não podiam acreditar que eram assim imbecis, torceram os lábios para não rir de seus rostos. Para apoiar esta campanha, o Pentágono encomendou um filme de propaganda de Hollywood com Patrick Swayze e Charlie Sheen. Posteriormente, foi renomeada "Red Dawn" para designar a operação de captura do presidente iraquiano Saddam Hussein em 2003.

Ao optar por ser chamado de "Red Dawn", as 37 personalidades envolvidas exibem claramente seu anticomunismo visceral. Não existe mais URSS, mas o Partido Comunista ainda está governando a China, onde a epidemia começou. Eles alegam que cabe a eles retomar o poder e fazer a guerra.

Entre os membros deste grupo estão os inevitáveis médicos Anthony Fauci (diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas) e Robert Redfield (diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças), bem como os médicos Carter Mecher (consultor do Departamento de Assuntos dos Veteranos) e Richard Hatchett (Diretor do CEPI) que impôs regras de confinamento militar a civis durante o governo Bush.

As idéias do doutor Richard Hatchett foram totalmente adotadas pelo presidente francês, Emmanuel Macron. Estamos em guerra e devemos abrigar todos os civis para nos proteger. Eles também foram por alguns governadores dos EUA, mas não pelo presidente Donald Trump.

O resto é conhecido. O pânico ganhou a opinião pública. Líderes políticos com medo de serem acusados de não fazer nada imitam aqueles que agem. O domínio militar dos EUA adotado pela França se espalhou como o vírus que deve combater até que a economia mundial se quebre. Os problemas alimentares estão surgindo em todos os lugares e, se nada for feito, a fome aparecerá, inclusive em certos setores dos países ricos.

Por Thierry Meyssan (VoltaireNet.Org)

VoltaireNet.Org

0 notes

Text

Moro X Bolsonaro: Conflito ou farsa?Por Antônio Martins.

As condições do presidente ficarão abaladas.Mas vale defender Moro ligado ao neoliberalismo e ao EUA.Um terceiro caminho- um programa de emergência ligado ao "Fora Bolsonaro" ascende uma esperança.

MarrecoxBozo

Súbita e inesperada, a demissão de Sérgio Moro, em 24/4, despertou, nas últimas horas, reações contraditórias. A vasta maioria dos que sentem o país irrespirável, desde o golpe de 2016, saudou a saída do ministro com panelaços e protestos, no momento restritas às janelas. Mas houve quem se questionasse: vale a pena agir em resposta à manifestação de um ministro tão ligado, ele próprio, ao projeto neoliberal e à ruptura democrática, após 2015?.

Nossa aposta é que sim, vale! Ela leva em conta, é claro, a operação desencadeada pela Rede Globo, a partir da própria sexta-feira, em favor de Moro. Mas a análise vai muito além. Lembra que governos tão esdrúxulos como o de Bolsonaro – minoritários, mas dispostos a aplicar a qualquer custo seu poder sobre o Estado – são possíveis devido a uma coalizão que deve e pode ser quebrada.

O amálgama que conforma o governo Bolsonaro é composto, essencialmente, por três setores distintos – contraditórios entre si e unidos por razões oportunistas. Dele participam os protofascistas, ressentidos contra a emergência das maiorias e dispostos a ir às ruas para reprimir abertamente os que são vistos como “de baixo”. Neste amálgama estão incluídos os que, mobilizados pelo antipetismo, voltam-se conta qualquer ideia de esquerda. Mas ela é consolidada e solidificada, em especial, pelo capital financeiro – este mesmo, que viu no capitão o personagem essencial para realizar seus anseios de controle completo sobre a sociedade.

Nossa análise sustenta que é preciso romper este amálgama; que fazê-lo – não importa o que isso signifique, em termos de perspectivas eleitorais de quem quer que seja – é a tarefa mais urgente, num Brasil submetido à regressão e agora a uma pandemia devastadora. E que qualquer projeto de esquerda digno deste nome precisa dialogar com estes objetivos.

Moro deseja ser presidente? É claro que sim!Mas enfrentar esta ameaça será muito mais possível em meio a um ambiente de debate democrático de ideias – que só surgirá se o governo Bolsonaro for inviabilizado. Quando isso ocorrer, estará aberto espaço para que as idias ultraliberais do ministro se manifestem? Evidentemente! Há motivos para que temamos isso? Não estamos suficientemente convencidos de que nossas ideias pós-capitalistas poderão se contrapor às hegemônicas? Sim, é claro, haverá fatores opostos que não poderemos controlar. A pressão incessante do capital financeiro A promiscuidade cada vez maior entre dinheiro e política.

O medo das maiorias, oprimidas pelo quotidiano e dispostas, quando não há contraponto., a ceder. Tudo isso é real e não é novo. Mas, a demissão de Moro obriga a perguntar; não estamos diante de um fato novo, que rompe o amálgama e abre brechas para atuar e falar à sociedade? Mas… falar o quê O vídeo anexo a este texto sugere que, diante da pandemia, é possível – e urgente – construir uma saída alternativa à de Bolsonaro. A orientação “fiquem em casa” é justíssima, porém será cada vez mais insuficiente. A ela precisam ser agregadas, já, propostas que assegurem às maiorias condições de vida digna; e que rompam a chantagem (morrer de covid ou padecer de fome ou de pobreza) proposta por Bolsonaro.

Elas começam uma renda da cidadania real, muito acima dos R$ 600 transformados em lei (e em grande medida ainda não pagos pelo governo). Incluem a proibição das demissões; a recomposição obrigatória das dívidas, imposta aos bancos, com juros próximos de zero; a suspensão do pagamento das contas de serviço público; o refinanciamento dos aluguéis, no caso das famílias de baixa renda e das micro e pequenas empresas; o alívio às pressões financeiras que afligem Estados e Municípios, impedindo-os de manter o SUS e oferecer serviços públicos dignos; o abrigao das mulheres e famílias vítimas de violência doméstica em hotéis, agora desocupados.

Estas ideias já estão presentes nas formulações de movimentos e redes – entre elas, a Plataforma pela Reforma Política. Precisam ser debatidas, ampliadas e em especial expressas, de forma clara e insistente, pelos partidos de oposição a Bolsonaro. Juntas, e associadas ao Fora, Bolsonaro!, formam um feixe de ideias que permite vislumbrar outro país, capaz de superar a pandemia – porque livro do pandemônio. A tempestade política que se seguirá à demissão de Moro pode abrir caminho para esta virada. Mas é preciso construí-la

Por Antônio Martins ( Outras Palavras )

0 notes

Text

Covid-19 ameaça 81 mil indígenas em mais de 230 territórios.

Até esta quinta-feira (23), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) já contabilizava 42 casos de coronavírus confirmados entre indígenas, que levou a óbito quatros pessoas que viviam nos territórios tradicionais. O número, no entanto, pode ser ainda maior, de acordo com o Instituto Socioambiental (ISA), que acompanha o avanço da pandemia sobre as terras indígenas.

No início de abril, a organização lançou uma plataforma de monitoramento, e verificou que a vulnerabilidade social, à qual estão expostos os povos tradicionais, pode ser um motor para propagação da covid-19 entre a população indígena.

“O que eu posso dizer é que o Estado anteriormente (à pandemia) já não estava preparado para cuidar da saúde indígena. Inclusive a questão da falta de articulação e da falta de estrutura e de um atendimento adequado, são um dos componentes da vulnerabilidade social dessas populações”, explica o integrante do programa de monitoramento do ISA Tiago Moreira, em entrevista à Rádio Brasil Atual.

“No caso da covid-19, que é um problema mais complexo de saúde, esses casos devem ser distribuídos para os municípios e os estados. E, avaliando a infraestrutura desses municípios e estados onde estão as terras indígenas reconhecidas, o que acontece é que grande parte desses locais não têm estrutura suficiente para atender nem a população indígena, nem a população não indígena. É uma situação muito dramática”, alerta o pesquisador.

Interiorização

De acordo com Segundo Tiago, historicamente os povos tradicionais já são as principais vítimas de doenças epidêmicas. Com a implantação da saúde indígena, nos anos 2000, por meio do Ministério da Saúde, a defasagem começou a ser corrigida, mas, de 2016 para cá, as entidades notam que o sistema vem piorando muito, principalmente após o desmonte do programa Mais Médicos pelo governo de Jair Bolsonaro.

Nesta quinta, a Agência Pública divulgou um estudo recém-publicado pela Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep), apontando que 239 Terras Indígenas da Amazônia Legal têm índices de vulnerabilidade intensos ou altos em relação ao coronavírus. Outros sete territórios também apresentam maior fragilidade.

Um levantamento realizado por antropólogos e geógrafos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ainda calculou que, por conta dessa vulnerabilidade crítica, mais de 81 mil indígenas estão mais suscetíveis a contrair o vírus.

A preocupação fica ainda maior com a ocorrência da subnotificação, destaca o pesquisador do ISA.

“Estamos em um momento agora de interiorização da epidemia, ela está indo para municípios cada vez menores e começando a atingir justamente esses municípios que têm uma menor estrutura para atendimento da saúde. O primeiro caso indígena, para a gente ter uma ideia, aconteceu na fronteira com a Colômbia, no extremo oeste do estado do Amazonas e, desde então, os casos vêm aumentando. A gente tem uma grande preocupação também em relação à subnotificação, porque essa falta de estrutura também atinge a identificação das pessoas que têm o vírus”.

RedeBrasilAtual

0 notes

Text

Mêdo do comunismo nos EUA nos anos 50.

Medo do comunismo nos EUA: os professores perseguidos e demitidos nos anos 50 sob a suspeita de serem ‘vermelhos’

Amanda Rossi Da BBC News Brasil(10/12/18)

Parte de propaganda contra o perigo comunista nas escolas, publicado em um livreto nos EUA, em 1949

“Este livro é para lhe contar o que as mentes mestras por trás do comunismo têm planejado fazer com seu filho em nome da 'educação’. Elas querem levá-lo do berçário, vestí-lo com um uniforme, colocar uma bandeira da foice e do martelo em uma mão e uma arma na outra, e enviá-lo para conquistar o mundo”.

Assim começa o livreto 100 coisas que você deveria saber sobre o comunismo e a educação , editado nos Estados Unidos , em 1948, pelo Comitê de Atividades Contra-Americanas, da U.S. House of Representatives - a Câmara dos Deputados americana. O material fazia parte de uma campanha de oposição a comunistas ou supostos comunistas dentro dos Estados Unidos, articulada pela direita americana, que durou cerca de uma década, entre os anos 40 e 50.

Os professores estavam entre os alvos principais, por exercerem uma atividade vista como potencialmente perigosa - a “doutrinação” das novas gerações americanas. Foram interrogados em comitês de investigação perante o Congresso, incluídos em “listas negras” de banimento e demitidos sob acusação de serem “vermelhos”.

Era o início da Guerra Fria, que pôs de lados opostos os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, comunista, e mobilizou a máquina de propaganda e contra-propaganda dos dois lados. Nos Estados Unidos, a “caça aos comunistas” foi chamada de onda do “medo vermelho” ou Era McCarthy (macartismo), em referência ao senador Joseph McCarthy, um dos grandes promotores dessa política.

Segundo especialistas, foi um dos maiores e mais longos episódios de repressão política da história dos Estados Unidos.

No caso dos professores, as acusações não diziam respeito ao teor das aulas - apesar dos pais terem sido alertados em diversas publicações sobre os perigos de seus filhos estarem recebendo propaganda comunista na escola ou na universidade. O que levava os professores a serem interrogados e demitidos era, na verdade, suas supostas preferências políticas.

“Essas pessoas eram inocentes porque não tinham feito nada de errado”, diz a historiadora americana Ellen Schrecker, uma das maiores especialistas na Era McCarthy. Autora de quatro livros sobre o tema, Schrecker já lecionou em algumas das mais prestigiadas universidades americanas, como Harvard, Princeton e New York University.

“As pessoas que foram caçadas não fizeram nada contra a lei”, completa o canadense Sean Purdy, professor de história dos Estados Unidos na Universidade de São Paulo.

Milhares de professores foram demitidos e a auto-censura se propagou

Até hoje não se sabe o número exato de professores afetados, mas calcula-se que tenham sido milhares. No total, considerando todas as profissões, mais de 10 mil pessoas perderam seus empregos devido à Era McCarthy. Além dos professores, estavam na mira funcionários públicos considerados 'infiltrados’, sindicalistas e artistas. Uma das vítimas mais conhecidas foi o ator e diretor Charles Chaplin.

Uma vez demitidos, os professores tinham dificuldade de encontrar um novo trabalho na área. Alguns ficaram desempregados por anos, outros precisaram mudar de profissão e houve ainda quem fosse lecionar no exterior.

A demissão de professores ainda gerou um efeito secundário: docentes e estudantes evitavam tocar em temas sensíveis, com medo de serem considerados comunistas e também serem expurgados. A própria Schrecker, hoje com 80 anos, viu episódios de auto-censura quando era estudante de graduação em Harvard, no fim dos anos 50.

“Eu me lembro de uma aula sobre as revoluções na Alemanha no século 19. O professor estava mostrando as diferentes interpretações para o que havia ocorrido. Só muitos anos depois, eu me dei conta que uma dessas interpretações era a marxista. Mas o professor nunca falou que era marxismo. Ele não era radical, de forma nenhuma, estava apenas apresentando uma interpretação importante no estudo desse tema. Mas achou melhor não dar nome aos bois”, recordou a historiadora.

No livreto direcionado aos pais de estudantes americanos, há outro exemplo de atividade vista como “perigosa” nas salas de aula: “A ênfase dos livros didáticos é posta no terço da população (americana) que está sub-alimentada, em vez de nos dois-terços que estão bem-alimentados”. Em outras palavras, mostrar os problemas em vez das qualidades dos Estados Unidos podia ser visto como uma postura anti-americana, que precisava ser combatida.

“Como podemos interromper o avanço comunista na educação?”, questiona a publicação, organizada em formato de perguntas e respostas ao longo de 36 páginas. “Descubra os comunistas, expulse-os e os processe com todos os meios legais possíveis”, sugere.

Capa da Revista American Legion, de 1951, com o título: 'Universidades devem contratar professores vermelhos? Os pais podem livrar os campi universitários de comunistas que se encobrem sob o manto da liberdade acadêmica’

Temas proibidos, disciplina cancelada e silêncio nas universidades

A Era McCarthy alterou a vida nas instituições de ensino, tanto dos professores como dos estudantes.

Ao pesquisar para seus livros, Schrecker colheu o depoimento de um professor universitário que ministrava uma disciplina chamada “Revoluções”. Mas, durante a Era McCarthy, esse professor achou melhor encerrar o curso. Não era um tema seguro naquele momento.

Outro professor entrevistado por Schrecker relatou que, durante a Era McCarthy, parou de usar a palavra “capitalismo” em seus artigos. Em vez dela, escrevia “industrialismo mundial” ou “industrialização”, para não arriscar ter problemas - se referir ao capitalismo pelo nome poderia ser considerado como uma crítica ao modelo e uma adesão ao seu oposto, o comunismo.

“Não havia leis que diziam o que poderia ou não ser ensinado. A principal coisa que aconteceu na Era McCarthy foi a auto-censura. As pessoas evitavam até palavras”, diz Schrecker.

Também durante a Era McCarthy, um professor do campo da psicologia focou seus estudos em comportamento de ratos. Schrecker conta que, quando a perseguição parou, esse professor passou a se dedicar àquilo que queria estudar de verdade, mas que era muito polêmico para os tempos do “medo vermelho”: mostrar que a inteligência humana não é influenciada por questões raciais. Discussões de gênero e raça eram vistas como vinculadas à esquerda.

Entre os estudantes, ocorreu o mesmo. Em 1951, o jornal The New York Times fez um estudo com 72 das maiores universidades americanas, que revelou que os jovens se sentiam desconfiados e inibidos de falar sobre temas controversos. Temiam ser considerados “reds” (comunistas) ou “pinkos” (simpatizantes da esquerda) e, no futuro, serem rejeitados em bolsas de estudo ou oportunidades de trabalho.

Além disso, ainda segundo o estudo do The New York Times, os estudantes buscavam não ser associados às palavras “liberais” (que, nos Estados Unidos, se referem a ideias de esquerda), “paz” e “liberdade”. Também negligenciavam causas humanitárias, porque poderiam ser consideradas “suspeitas”.

Um caso ocorrido na Universidade de Chicago nos anos 1950 ilustra a que ponto chegou o medo vermelho. Um grupo fez um abaixo-assinado para instalar uma máquina de café do lado de fora do Departamento de Física, para atender quem estudava e trabalhava até tarde. Mas não conseguiram muitas assinaturas. O motivo é que as pessoas não queriam ser associadas a alguns estudantes cujos nomes estavam na petição e eram considerados radicais.

Na Era McCarthy, mesmo algo banal como um abaixo-assinado por uma máquina de café poderia gerar problemas.

Image copyrightREPRODUÇÃO

Primeira página do livreto '100 coisas que você deve saber sobre o comunismo e a educação’, publicado em 1948, nos Estados Unidos

Banir comunistas para preservar a soberania americana

A justificativa por trás da Era McCarthy era que os comunistas representavam uma ameaça à soberania americana.

No plano internacional, a União Soviética encorajava revoluções comunistas em outros lugares do mundo. E, no final dos anos 40, a balança parecia estar pendendo a favor do comunismo: os soviéticos desenvolveram a bomba atômica antes que os Estados Unidos imaginavam, em 1949, a China se tornou comunista meses depois, e a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, no ano seguinte.

Internamente, também havia uma base concreta para esse “medo vermelho”. Segundo documentos de inteligência divulgados na década de 1990, mais de 300 comunistas americanos espionaram o governo americano e passaram informações para os soviéticos, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial.

Alguns dos espiões eram funcionários do governo americano - inclusive, pessoas que trabalhavam no projeto Manhattan, que pesquisou e desenvolveu as primeiras bombas atômicas. Dois deles foram condenados à morte nos Estados Unidos.

“Como já disse uma grande figura histórica, quando uma grande democracia é destruída, não será por causa dos inimigos de fora, mas sim por causa dos inimigos de dentro”, disse o senador McCarthy, em um famoso discurso proferido em 1950.

“A razão pela qual nós nos encontramos em uma posição de impotência não é porque o nosso inimigo mandou homens para invadirem nossa costa, mas por causa de ações de traidores daqueles que foram tão bem tratados por essa nação”.

Em geral, a opinião pública apoiou a “caça aos comunistas”. “Isso era apresentado como uma medida de segurança pública durante a Guerra Fria, já que os comunistas tinham relações com a União Soviética, principal antagonista dos Estados Unidos. Assim, os membros do partido comunista eram uma ameaça potencial para a segurança”, explica Schrecker.

Mas pesquisadores dizem que o tamanho da perseguição da Era McCarthy extrapolou o tamanho da ameaça comunista nos Estados Unidos. Assim, acabaram punidas pessoas que nunca tinham feito nada ilegal - e outras que nem comunistas eram. Isso teria acabado limitando direitos que estão na base da democracia americana, como a liberdade de expressão.

“A ameaça comunista era plausível, mas altamente exagerada. Houve espionagem e isso não é bom. Mas foi algo que acabou logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o governo removeu a maioria dos membros do partido comunista. A Era McCarthy foi um preço muito alto a se pagar”, conclui Schrecker.

HAROLD TAYLOR PAPERS

Qual a forma sensível de lidar com esse problema?’, pergunta outra peça de propaganda, direcionada aos livros didáticos

Depoimentos para o Congresso, 'listas negras’ e demissões

O Partido Comunista americano nunca foi declarado ilegal, como ocorreu no Brasil. Mas isso não evitou as perseguições da Era McCarthy.

“Na maior parte do tempo, as chamadas vítimas da Era McCarthy não eram inocentes das acusações que sofreram - serem ou terem sido comunistas. Mas isso não era crime”, explica a historiadora Schrecker.

O auge do partido nos Estados Unidos foi nos anos 30. Estima-se que tenha chegado a ter entre 75 mil e 100 mil membros. A grande crise de 1929, seguida por políticas de intervenção na economia implementadas pelo presidente Franklin Roosevelt, acabou arrastando fileiras para o partido.

Mas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a maioria já tinha deixado o partido, explica Schrecker. Mesmo assim, o contingente de americanos ex-comunistas era enorme. Havia, assim, muita gente para ser incriminada na Era McCarthy.

“Muita gente que foi atingida tinha saído do partido no fim dos anos 30. Ou eram pessoas que só tinham ido a algumas reuniões do Partido Comunista. Ou ainda militantes independentes”, conta Sean Purdy, da USP. Entre as militâncias “perigosas” estavam a luta por direitos dos trabalhadores e a defesa da redução da desigualdade.

A “caça aos comunistas” ocorria em duas etapas. Primeiro, os supostos comunistas eram identificados pelo FBI ou por comitês de investigação do Congresso, que os convocavam para serem interrogados. Então, seus nomes eram expostos em público. Em alguns casos, também eram colocados em “listas negras”.

Aí vinha a segunda etapa. Eram os próprios empregadores que aplicavam as sanções. A principal delas era a demissão. Professores universitários que tinham estabilidade de emprego e não podiam ser demitidos sofriam outros tipos de punições, como não conseguir aumento salarial, progressão de carreira ou bolsas de pesquisa.

SARAH LAWRENCE COLLEGE ARCHIVES

Professores Joseph Barnes, Helen Merrell Lynd e Marc Slonim, da Sarah Lawrence, escola de artes em Nova York, foram chamados a depor em comitês de investigação no Senado e declararam que nunca foram comunistas. A faculdade os apoiou e não os demitiu

Professores foram demitidos por suas ideias, não por ações em sala de aula

Assim, entre os professores demitidos estavam comunistas de fato, ex-comunistas ou pessoas que já tinham participado de organizações ou movimentos de esquerda. Já um menor número de professores foi exposto publicamente sem nunca ter tido envolvimento com a esquerda.

Em ambos os casos - comunistas e não comunistas - “é importante enfatizar que esses professores universitários não foram demitidos por causa do seu trabalho. Muitos eram professores importantes, com boas relações com os alunos e ainda assim foram demitidos”, ressalta Purdy, da USP. Ellen Schrecker também diz que, em suas pesquisas, nunca encontrou um caso de professor demitido por alguma atitude em sala de aula.

Purdy cita o caso de Moses Finley, um dos maiores especialistas em história antiga, que havia lecionado em Columbia e na City College of New York. Acusado de ser comunista, Finley teve que depor em um comitê de investigação no Congresso. Lá, o professor se valeu da quinta emenda da constituição americana, que permite que não se responda a perguntas que possam ser usadas com fins incriminatórios.

A seguir, a universidade onde Finley estava trabalhando naquele momento declarou que seriam demitidos todos que não respondessem a perguntas dos comitês anti-comunistas. Foi o que aconteceu com o historiador. Então, Finley deixou os Estados Unidos e foi trabalhar na Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiadas da Inglaterra.

Mas não foram todas as universidades que se colocaram contra professores taxados de comunistas. É o caso da Sarah Lawrence, escola de artes em Nova York, acusada de empregar professores subversivos e comunistas por um artigo de 1951 da revista American Legion, grupo patriótico americano. “As universidades têm que contratar professores vermelhos?”, questionava o título do artigo.

Diversos de seus professores foram chamados para depor no Congresso americano. A Sarah Lawrence, então, fez uma declaração pública em defesa da liberdade acadêmica. Ninguém foi demitido.

Era McCarthy acabou por esgotamento próprio

A Era McCarthy durou de 1946 a 1956. Nesse período, “o anti-comunismo do macartismo não só acabou com o Partido Comunista americano, acabou também com ideias da esquerda em geral no país”, diz Sean Purdy.

Já a partir de 1957, a Era McCarty começou a retroceder. “As pessoas começaram a perceber que, na verdade, não havia uma grande ameça comunista”, explica Schrecker.

Além disso, “a Era McCarthy ficou sem novas vítimas. Não havia mais novos líderes do partido comunista para perseguir, nem estrelas de Hollywood que pertenceram ao partido e que já não tivessem sido expostas. Então, o movimento não conseguiu mais fazer manchetes e foi perdendo força”, diz a historiadora.

A seguir, na década de 1960, os Estados Unidos são tomados por diversas mobilizações sociais. “De repente, houve um movimento social massivo, com demandas muito sérias. Então, foi possível ressuscitar a crítica à vida americana. Depois, ainda veio a Guerra do Vietnã, que gerou uma grande oposição”, recorda Schrecker.

Reprodução do site Professor Watchlist, mostrando um mapa dos Estados Unidos e o texto: 'encontre seu professor abaixo’

Hoje, site de direita expõe professores considerados de esquerda

Recentemente, professores de esquerda - ou rotulados como de esquerda - voltaram a ser perseguidos nos Estados Unidos.

Em dezembro de 2016, foi lançado no país o site Professor Watchlist (lista de observação de professores, na tradução para o português), uma iniciativa para denunciar professores universitários acusados de “discriminar estudantes conservadores e promover propaganda de esquerda na sala de aula”.

A página no Facebook tem apenas cerca de 1,2 mil seguidores. É um projeto particular, sem apoio do Estado. Mesmo pequeno, tem assustado professores.

Já são mais de 200 nomes de professores cadastrados. Um deles é Jonathan L. Walton, professor de religião e sociedade em Harvard. Segundo o site, após um tiroteio em massa em Las Vegas, Walton teria culpado “nossa anxiedade cultural, masculinidade tóxica e intolerância racial, religiosa e ética por roubar a alma dessa nação”. Também teria dito que Trump era um “louco” que “incorpora os piores aspectos da doença cultural desse país”.

À BBC News Brasil, Walton disse: “eu prefiro ter me pronunciado e a História provar que eu estava errado, do que ter ficado calado e a história provar que eu estava certo”.

Outro nome de prestígio na lista é o professor de história Charles Strozier, diretor do Centro sobre Terrorismo da City University of New York. Para ele, o Professor Watchlist representa um novo macartismo. “É uma sombra que nos lembra daquele período de perseguição nos Estados Unidos”, afirma.

Se por um lado nem os estudantes conservadores de Strozier reclamam de suas aulas, conta ele, por outro, pessoas de fora da universidade começaram a escrever cartas para seu diretor pedindo que fosse demitido. “Eu sou um professor sênior, com quase meio século de profissão, tenho estabilidade no emprego, não vão tocar em mim. Mas e o professor em início de carreira? Esse clima (gerado pelo site Professor Watchlist) tornou os acadêmicos mais reservados, mais cautelosos, cuidadosos”, diz Strozier.

“O que é a universidade se você não pode explorar ideias? É claro que as pessoas não irão sempre concordar com você - e nem devem. Mas o ponto da liberdade acadêmica é poder pensar e debater novas ideias. Explorar, argumentar. A universidade é um mercado de ideias. Se você tentar esmagar isso, você está matando o pensamento intelectual”, acrescenta.

Também estão listados professores com ideias feministas, críticos à desigualdade racial ou favoráveis à Palestina. A BBC News Brasil tentou contato com os responsáveis pelo Professor Watchlist, mas não obteve resposta.

“Não faz sentido ter medo do comunismo hoje. Simplesmente, porque o comunismo não tem mais nenhum poder”, diz Schrecker. “Agora, movimentos de direita voltaram a enfrentar a esquerda. Mas, em vez de comunismo, os assuntos são gênero, religião, questões raciais. Não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil”, completa a historiadora.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46502709

0 notes

Text

Covid-19 : Neil Ferguson, o Lyssenko liberal.Por Thierry Meyssan

Antigamente os dirigentes políticos europeus seguiam as injunções dos seus astrólogos. Hoje em dia, eles guiam-se de idêntica forma pelos estatísticos do Imperial College. No passado, estes forneceram sempre que necessário justificações para as sus políticas hospitalares liberais. Actualmente, predizem milhões de mortes sem o menor rigor científico. Thierry Meyssan revela como estes charlatães assumiram o controle das políticas da União Europeia, do Reino Unido e de alguns Estados federados dos Estados Unidos.

REDE VOLTAIRE | DAMASCO (SÍRIA) | 20 DE ABRIL DE 2020

Nos princípios da Guerra Fria, era costume no Ocidente fazer troça (zombar-br) da cegueira dos Soviéticos, que acreditavam nas baboseiras (bobagens-br) do Professor Trofim Lyssenko. O Primeiro-secretário do Partido, Joseph Stalin, proibira mesmo o ensino da genética e utilizava Lyssenko para justificar “cientificamente” o marxismo, mas depois não avançava daí para qualquer acção prática. Hoje em dia, a mesma doença mental atingiu o Ocidente.

O Professor Neil Ferguson garante que as estatísticas podem prever o comportamento dos seres vivos. É estúpido, no entanto inúmeros altos dirigentes políticos acreditam nele. Infelizmente, ao contrário dos Soviéticos, eles sacam daí aplicações políticas que arruínam os seus países.

A criação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de DoençasDesde há uma vintena de anos, os dirigentes políticos ocidentais tentam utilizar os dados estatísticos das epidemias para determinar as decisões correctas a tomar em caso de perigo. Após a do SARS em 2003, a União Europeia dotou-se de um Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDPC), em 2005.

Durante o segundo semestre de 2008, este e a presidência rotativa francesa organizaram um colóquio para estudar a conveniência de fechar escolas a fim de lutar contra uma epidemia de gripe e determinar quando essa devia acontecer e quando devia cessar. Não se falava ainda de confinamento generalizado de toda a população.A principal contribuição foi a do Professor Neil Ferguson e de Simon Cauchemez, do Imperial College London.

Comparava os dados estatísticos do fecho de escolas de Hong Kong em 2003 e 2008, da provocada pela greve dos professores em Israel em 2000, do impacto das férias por zonas em França de 1984 a 2006, do encerramento de escolas infectadas pela gripe em França em 1957 e as da “gripe espanhola” em certas cidades dos EUA e da Austrália em 1918.

E salientava as desigualdades e injustiças ligadas ao encerramento de escolas no Reino Unido e nos EUA.A partir daí, o problema foi colocado ao contrário. Os peritos observaram que os encerramentos de escolas não tinham impacto significativo no número final de mortes, mas unicamente na velocidade de propagação da doença. A sua missão passou a ser arranjar uma solução para o fecho de leitos hospitalares que não eram ocupados dia a dia.

As estatísticas já não estavam ao serviço da saúde dos Europeus, mas, sim de uma ideologia, a da gestão liberal do Estado.Bernard Kouchner, o Ministro francês dos Negócios Estrangeiros que organizou este simpósio, era o mesmo que, quando foi Ministro da Saúde (1992-93, 1997-99, 2001-02), iniciara a reorganização do sistema hospitalar francês, não segundo critérios médicos, mas de acordo com uma lógica de rentabilidade. Numa quinzena de anos, a França pode assim realizar substanciais economias fechando 15% dos seus leitos hospitalares; ora, economias irrisórias em comparação com o actual custo do confinamento.

> O Professor Trofim Lyssenko pretendia ter demonstrado, que ao aplicar a dialética marxista às ciências da natureza, a ciência genética pequeno-burguesa estava errada. Sobre isto, ele afirmava que da mesma forma que o Partido gerava um Homem novo, era possível modificar a genética das plantas através duma diferente organização dos campos. As suas burrices tornaram-se a verdade oficial na URSS durante o período estalinista. Ciência e Ideologia nunca batem certo.O charlatanismo do Professor Neil FergusonO Professor Ferguson continua a ser a referência europeia em matéria de modelos para epidemias.

No entanto, foi ele quem, em 2001, convenceu o Primeiro-ministro Tony Blair a mandar abater 6 milhões de bovinos a fim de parar a epidemia de febre aftosa (uma decisão que custou 10 mil milhões (bilhões-br) de libras e que é hoje considerada como aberrante). Em 2002, ele calculou que a doença das vacas loucas mataria cerca de 50. 000 britânicos e mais outros 150.000 quando ela se transmitisse às ovelhas. Na realidade o número total de falecidos foi de 177.

Em 2005, ele predisse que a gripe aviária mataria 65.000 britânicos. Houve um total de 457 baixas.Pouca diferença fez, tornou-se consultor do Banco Mundial e de inúmeros governos. Foi ele quem fez chegar, em 12 de Março, uma nota confidencial ao Presidente francês Emmanuel Macron anunciando meio milhão de mortes em França. Amedrontado, este tomou a decisão de confinamento generalizado nessa mesma noite.

Foi ainda o Professor Ferguson quem anunciou publicamente, a 16 de Março, que, se nada fosse feito, contar-se-iam até 550.000 mortos no Reino Unido e até 1,2 milhões nos Estados Unidos, forçando o governo britânico a rever a sua política.Simon Cauchemez, que era em 2009 o seu braço direito, dirige agora a unidade de previsões do Instituto Pasteur.

Ele é, é claro, membro do Comité Científico do Eliseu («presidência francesa»- ndT), onde propôs o confinamento generalizado. Este comité foi constituído pelo Diretor geral da Saúde, o Professor Jérôme Salomon, filho espiritual e antigo conselheiro técnico de Bernard Kouchner.

A tomada de poder pela equipa Ferguson é baseada numa escroqueria intelectual, segundo a qual a «biologia matemática» (sic) poderá justificar a gestão liberal dos serviços de saúde.Infelizmente, se as estatísticas permitem avaliar de seguida os efeitos de uma tal ou tal medida, elas não podem prever o comportamento de um organismo vivo, de um vírus.

Esse busca, acima de tudo, propagar-se, mas não a matar, o que ele só causa involuntariamente quando a espécie em que se hospeda não tem ainda anticorpos apropriados. Nenhum vírus eliminará espécies, incluindo os seres humanos, já que se as matasse a todas, desapareceria com elas.

Além disso, a extrapolação de medidas relativas às gripes vulgares para a epidemia de Covid-19 é um absurdo: a gripe afecta muitas crianças, mas não a Covid-19, que em termos demográficos mata apenas pessoas idosas ou diabéticas ou ainda hipertensas.

Sendo que as crianças infectadas com Covid-19 apenas tem uma carga viral muito ligeira, aliás, ignora-se mesmo até hoje se são contagiosas.O Professor Ferguson reconheceu, em 22 de Março, ter efectuado os seus cálculos sobre a epidemia de Covid-19 exclusivamente com uma base de dados antiga, de há 13 anos, relativa às epidemias de gripe.

Além disso, é forçoso constatar a deriva deste guru que já não se contenta sequer em justificar políticas liberais aplicadas à Saúde Pública, mas acaba de preconizar a privação de liberdade de povos inteiros. Para mascarar a realidade desta deriva, os partidários do Professor Fergusson desviam a atenção do público propondo-lhe o uso de máscaras cirúrgicas, sobre as quais explicamos já que não têm qualquer utilidade face à epidemia

[1]Os resultados do Professor Didier Raoult falam por ele.

Assim, uma campanha de comunicação foi orquestrada contra ele pelos discípulos do Professor Neil Ferguson exactamente como os geneticistas soviéticos foram perseguidos pelos apoiantes de Lyssenko.A polémica com o Professor Didier RaoultEstas explicações lançaram uma nova luz sobre a polémica que opõe os discípulos do Professor Neil Ferguson aos do Professor Didier Raoult [2].

Contrariamente ao que se diz, não se trata de um problema de metodologia, mas precisamente de finalidade.Neil Ferguson é um charlatão apanhado pela própria sua fraude, enquanto Didier Raoult é médico de prática clínica.

Os adeptos do primeiro precisam de mortos para justificar a sua religião, os do segundo dedicam-se a cuidar dos seus doentes.O problema que enfrentamos não é um debate científico, mas uma guerra de erros repetidos contra a abordagem científica.

É inacredirtável ouvir membros do Conselho Científico do Eliseu criticar ao Professor Raoult a não realização de estudos comparativos com um grupo de controle. Ou seja, em período de crise um médico responsável deve deixar de tratar alguns dos seus pacientes e em vez disso sacrificá-los deliberadamente?

Thierry Meyssan

https://www.voltairenet.org/article209750.html

0 notes

Text

Os Franceses aceitam suspensão da sua Liberdade.Por Thierry Meyssan

A França é esse estranho país que não deixou de colaborar com os mais diversos invasores até acabar por se revoltar com honra ; um país de início covarde que depois sempre se mostra bravo. Sem reflectir, como é seu hábito, acaba de abandonar a divisa dos seus antepassados, à que, sem dúvida nenhuma, em breve ela regressará com glória.

Todos os regimes políticos, quaisquer que sejam, não têm outra função senão proteger os seus súbditos ou cidadãos das agressões das quais eles não se podem proteger pelos seus próprios meios. Em troca, podem limitar as liberdades dos seus sujeitos, o que certos regimes creem dever fazer mais do que outros.

O filósofo Inglês Thomas Hobbes admitia todos os abusos do Estado desde que ele protegesse os seus súbditos dos horrores da guerra civil, o que ele havia vivido. Rompendo com a sua opinião, o filósofo Francês Montesquieu imaginou mecanismos de controle da razão de Estado. Com ele, todos os construtores de regimes modernos consideraram as liberdades como o fim último das democracias.