Photo

La ferita A Est, il cielo è più chiaro , sopra la città lontana; di un colore che tende al rosa, ma appesantito da qualcosa di grigio, che non è semplice sfumatura, bensì sostanza di pulviscolo vagante. Tutto intorno, il nero delle montagne è punteggiato dalle cento luci dei villaggi sparsi a mezza costa. Non si sentono ancora, fra i rami del ciliegio, gli uccelli proclamare il loro risveglio dal giardino della vicina. Il gatto dell’altra vicina, lasciato all’addiaccio durante la notte, tenta di intrufolarsi in cucina, strusciandosi contro le mie gambe mentre sto uscendo. Non è buio fitto e solo per questo lo vedo e non inciampo. Risalendo la valle lungo la strada del paese ancora addormentato, mi vengono incontro i fari delle poche automobili dirette al lavoro e qualche autobus. Gruppi di studenti sono in attesa alle fermate. L’addetto al distributore attesta la sua presenza presso la stazione di servizio appendendo cartelli alle vetrate dell’ufficio; poco più in là, alcune luci brillano sul retro della panetteria dalle serrande abbassate. Tutti i lampioni sono ancora accesi, sottraendo alla vista il paesaggio che sta intorno. Le ultime case, il campo sportivo; bene allineati sul bordo dei fossi, ammassi fangosi di detriti lì trascinati dalla recente alluvione, ammonticchiati e abbandonati in attesa di ulteriori provvedimenti. Oltrepasso il Malanaggio (De Malasorte), piccola borgata sovrastata da grandi rocce, un tempo luogo di imboscate per chi si apprestava ad entrare nell’alta valle, fino a quando non venne costruita da Napoleone l’attuale strada statale numero 23.L’acqua del torrente alla mia sinistra ha ormai perso l’impeto devastante di qualche giorno prima e gorgoglia appena fra i massi e i cumuli di pietrame del suo letto. Alla base del contrafforte roccioso incombente sulla destra, protetta da un’imponete muraglia, l’ampia curva della strada buca la strettoia all’imbocco della valle del Chisone. Volendo, puoi proseguire all’infinito lungo il corso del torrente in direzione dei valichi persi nell’oscurità e immaginare di fermarti in una delle più rinomate mete turistiche invernali, oppure di raggiungere paesi esteri dai quali non fare ritorno. Se invece non temi l’estraneità delle valli laterali, puoi imboccarne qualcuna a caso, e saprai di esserti addentrato nelle terre di uno dei tanti mondi che non esistono, perché estranei alla coscienza e alla comprensione dei contemporanei. Terre a volte impietose, quando le popolazioni stremate dalle privazioni e dall’isolamento non avevano altra scelta che di valicare a piedi quei monti per cercare lavoro nell’emigrazione, ma anche sicuro rifugio dai persecutori, proprio per l’inaccessibilità e per la conformazione selvaggia dei luoghi. Alla seconda rotonda, dal vecchio ponte a volta, che ha resistito immobile sotto l’urto della piena, per un bizzarro fenomeno ottico fatto di luci ed ombre, sembrano condensarsi in presenze quasi corporee figure di visitatori giunti da molto lontano. Perché, se oltrepassi quel ponte, come gli altri sulla desta orografica che incontrerai man mano che procedi, finirai con l’infilarti, che tu lo sappia o no, in una delle tante fenditure verticali che a intervalli non sempre regolari aprono passaggi momentanei nel muro del tempo. Bastano pochi passi in salita verso le montagne che si elevano alte incontro al cielo, basta un’occhiata ai cartelli stradali, o uno sguardo di sfuggita agli edifici laterali, per cadere a capofitto nella Storia, ma se vuoi muoverti a tuo agio in quella dimensione devi per forza andare a piedi. Ti imbatterai in segnalazioni di percorsi guidati, cartelli esplicativi, aree turistiche attrezzate, frecce direzionali che rimandano a decine di piccoli musei, a rocce a strapiombo, a remoti pianori già sede di adunanze, persino a siti preistorici e incisioni rupestri. Quello che non puoi fare, incontrando abitanti di vecchia data, è di scorgere nella loro fisionomia dei richiami a qualche figura della letteratura europea che puoi esserti immaginato grazie alle letture più diverse. Nessuno scrittore, infatti, ha mai reputato le persone che qui vivono o hanno vissuto suscettibili di essere innalzate a protagoniste di storie che seguano una trama, abbiano un loro sviluppo e una loro conclusione. Niente innamoramenti, né triangoli amorosi, né fughe romantiche, né tradimenti sui quali sorvolare, che sono gli ingredienti ritenuti degni di un racconto scritto che ambisca a trovare un suo mercato. Non che siano mancati accoppiamenti di varia natura, suicidi, adulteri, ubriachezza molesta, botte da orbi, persino omicidi, ma tutta roba che fa parte della tragedia della vita, e di cui è bene tacere. Oppure trasfigurarle in racconti di apparizioni, di sogni, di presenze, narrati a mezza voce a tarda ora, che passino di bocca in bocca a rappresentare un destino comune, e che rimangano impressi nella memoria orale attraverso i nomi dei luoghi e la loro configurazione. Malanaggio; le Garde; il Salto del diavolo; la Roccia delle fate; la Roccia dei folletti; il Lago dell’uomo; la Fontana della peste; il Lago della Malanotte … La costruzione del ponte di San Germano risale al 1836, quando il re Carlo Alberto volle collegare il Vallone del torrente Risagliardo con la strada di Napoleone. Il Risagliardo, in realtà, ha nome Rûzilhart, vale a dire «colui che rosicchia», con sfumature di significato che potrebbero connotarlo anche come «litigioso» o «attaccabrighe», e confluisce nel Chisone in prossimità dell'ex cotonificio Widemann, impiantato all’entrata del paese dal barone Mazzonis di Pralafera nel 1862. Correva l’anno 1894 quando il pastore Carlo Alberto Tron (1850 –1934) fondò l’«Asilo Dei Vecchi - Umberto-Margherita» con l’aiuto economico di vari donatori. L’Asilo fu aperto il primo gennaio 1895, proprio per venire incontro alle necessità più impellenti della popolazione valligiana, umiliata dalla povertà e dall’isolamento. Più risali all’indietro nel tempo, e più ti giunge all’orecchio l’eco di nomi altisonanti, dei quali rimane traccia cospicua nei libri e negli opuscoli. L’Ospizio fatto costruire dal pastore Tron, dunque. Ristrutturato nel 1989 con il sostegno finanziario della popolazione e delle Chiese Evangeliche della Germania e della Svizzera, da severo e un po’ tetro edificio qual era (il primo fu edificato «per raccogliere quei vecchi che sono senza casa e senza famiglia dando loro l’opportunità di vivere in pace»), è stato trasformato in una ampia ed accogliente casa di riposo per anziani, inserita nella rete dei Servizi territoriali, che può ospitare fino a 96 persone. Così la pubblicità. Ad ogni buon conto, tutti continuano a chiamarlo «Asilo dei vecchi», ed è innegabile che quella sia la sua funzione: di essere un asilo, un rifugio, un tetto sopra la testa, un boccone di pane, un bicchier d’acqua, un letto. E di ospitare dei vecchi. Attualmente quella è anche la casa della mia amica. Un giorno mi dice: «Me la puoi recitare, quella poesia che racconta della foglia di faggio che il vento divide dal suo ramo? Mi fa piangere, ma è un pianto che fa bene». E alla fine piange a singhiozzi: «Io sono quella foglia!» L’ultima volta che l’ho vista, la scorsa settimana, si era appena esaurita l’ondata di piena di fine Novembre; tutto intorno rimanevano le strade comunali ostruite dalle frane, le borgate isolate, gli acquedotti danneggiati, gli alberi divelti. Il Chisone aveva da poco restituito la sua vittima di qualche giorno prima, ghermita alcuni chilometri più a monte, e abbandonata nei pressi del ponte alla compassione di un isolotto appena riemerso. Con occhi senza lacrime e sbarrati sulla scena del sogno dal quale non riusciva a districarsi, scrutava nelle profondità di mondi paralleli, che lei continuava a vedere davvero. Scenario di sostegno e responsabilità condivise, ma anche di debolezza, di tradimento e di abbandono. Tre donne ancora giovani, che si conoscono molto bene, si preparano a un incontro importante con altre donne per l’indomani. Tutte le camere dell’albergo che le ospita sono occupate, tranne una. Il letto che la arreda, dalle dimensioni insolite, ne ingombra quasi tutto lo spazio, ma si presta bene ad accoglierle tutte e tre: due dalla parte della testa, una dalla parte dei piedi. «Mi ero appena addormentata, quando un chiodo mi lacera le carni. Dalla coscia all’ascella, tutto il fianco destro. Scendo dal letto per chiedere aiuto, e mi accorgo che la responsabile che riposava accanto a me è andata via. Provo a svegliare la seconda compagna, all’altro capo del letto, ma la vedo infilarsi in modo brusco sotto le coperte, che si spostano piano, segnando l’onda del suo corpo strisciante. Tutta la superficie dove dormiva è bagnata al tatto e lo spazio del suo nascondiglio si fa sempre più profondo. Suona un telefono, dal comodino. È mio fratello, che mi grida: c’è l’alluvione! Vengo a prenderti. Esci da quell’albergo, ché è un posto orribile! Ma mio fratello non è più con noi ormai da molti anni. Mi ha telefonato dall’aldilà! Chi mi ha ferita in questo modo? Provo a scappare dell’albergo. Lunghi corridoi, con tante porte chiuse. Solo una è aperta, e dà sulle scale, ma a quelle scale non ci arrivo. Ti posso far vedere la ferita? Scusa, mi dispiace, devo sollevare la camicia da notte e non ho niente sotto. Non dirmi che non vedi il segno del chiodo!» «Lo vedo, dico. Ma non sanguina più». E mentre, piano piano, lo sguardo le si fa più presente, passi echeggiano nel corridoio, un rotolìo di ruote di carrelli, un tintinnìo di stoviglie. Porte che si aprono dopo il riposo pomeridiano degli ospiti, voci che si rincorrono. Tutto torna al presente, ora, in questo Asilo. Dicembre 2016

2 notes

·

View notes

Text

SAMPO LAPPELILL

SAMPO LAPPELILL

C’erano una volta un Lappone ed una Lappone. Il loro paese, che si chiama Lapponia, si trova oltre la Svezia, oltre la Finlandia. I Lapponi non hanno campi da arare, né grandi foreste, né vere case. Abitano in capanne dove si entra attraverso un buco. È una contrada singolare, la Lapponia. Per sei mesi c’è sempre luce, poiché il sole quasi non scende dietro l’orizzonte. Negli altri sei mesi è buio, e solo le stelle illuminano quelle lunghe giornate invernali. Per dieci mesi si può andare sulla slitta ed i Lapponi circolano nelle loro «pulke» trainate non da cavalli ma da renne. La renna è grande più o meno come un piccolo pony. Ha delle belle corna ed una bella testa, illuminata da grandi occhi dolci. Possiede un’agilità stupefacente e nessuna difficoltà di percorso è in grado di fermarla, con gran gioia dei Lapponi, che adorano quelle corse sulla neve; vorrebbero che essa non fondesse mai.

C’erano dunque un Lappone ed una Lappone che abitavano in un luogo chiamato Aimio, presso Tenajoi e lungo il fiume Tana. Puoi trovare tutto sulla cartina.

Il paesaggio d’intorno è nudo e selvaggio, ma i nostri due Lapponi credevano che in nessun altro posto al mondo la neve fosse così bianca, le stelle così brillanti, le aurore boreali così stupefacenti. Si erano costruita la loro capanna come si usa lassù, con rami di betulla piantati nella neve e raggruppati in alto. Era come un grosso pan di zucchero ricoperto di pelli di renna. In cima, un buco permetteva al fumo di uscire; in basso, un altro buco dava accesso alla capanna. Il Lappone e la Lappone la trovavano calda e confortevole e ci stavano bene, pur avendo la neve bianca come unico giaciglio. Avevano un ragazzino chiamato Sampo, che significa «ricchezza». Sampo era davvero ricco, poiché aveva due nomi, ed ecco perché…

Un giorno, gente straniera gli aveva dato degli zuccherini simili alla neve indurita e poi, partendo, avevano accarezzato la guancia di Sampo, chiamandolo «Lappelil», che significa «piccolo Lappone»; era l’unica parola che conoscessero di quel paese. Dopo la loro partenza, la Lappone che li aveva ammirati molto, loro ed i pezzettini di neve indurita, volle chiamare il suo ragazzino «Lappelil».

- Veramente Sampo mi sembra molto più bello, disse il padre un po’ seccato. Sampo vuol dire «ricchezza», ed il nostro Sampo diventerà re della Lapponia e regnerà su mille renne e su cinquanta capanne di Lapponi. Vedrai, moglie mia, vedrai!

- Si, ma Lappelil ha un così bel suono, rispose la donna, e continuò a chiamarlo Lappelil, mentre il padre preferiva Sampo.

D’altra parte, Sampo non aveva ancora ricevuto il battesimo, poiché a quei tempi i Pastori erano rari in quelle contrade. «L’anno prossimo andremo a farlo battezzare», diceva qualche volta il marito; ma l’anno trascorreva, il viaggio non avveniva ed il bambino continuava a non essere battezzato.

Sampo aveva i capelli neri e gli occhi scuri; il suo naso era grosso ed anche la sua bocca, esattamente come per suo padre; ma in Lapponia per essere davvero belli bisogna avere un grosso naso ed una grande bocca. Sampo non era maldestro, per i suoi otto anni; aveva un paio di sci, con i quali andava fino a Tana, e la sua piccola renna, che poteva attaccare alla sua «pulka». Quando filava con la sua slitta alzando turbini di neve intorno a sé, non si vedeva altro che il cespuglietto dei suoi capelli neri.

- Fino a quando questo bambino non sarà battezzato non sarò contenta, diceva la Lappone. Un giorno o l’altro i lupi me lo ruberanno, oppure incontrerà la renna di Hysi, dalle corna d’oro, e allora, che Dio abbia pietà di lui, povero piccolo!

Lappelil sentì quei ragionamenti e si domandò che cosa poteva mai essere quella renna dalle corna d’oro.

- Dev’essere bellissima, disse, mi piacerebbe tanto andare con lei fino a Rastekais.

Rastekais è una grande montagna che si vede a cinque o sei chilometri di distanza da Aimio.

- Vuoi star zitto, gli disse la mamma. Non lo sai che è proprio sul Rastekais che ci sono gli gnomi e che vive Hysi?

- Ma chi è Hysi? Chiese Sampo.

La donna si sentiva in imbarazzo davanti a quel bambino che voleva sapere tutto. È colpa mia, pensò, non dovrei dire certe cose in sua presenza; ma ora lo spaventerò.

- Caro Lappelil, disse, non andare mai a Rastekais. Hysi, il re della montagna, abita lì; inghiotte una renna in un boccone ed i ragazzini come una fossero mosche.

Sampo non rispose ma disse fra sé: «Sarei proprio curioso di vedere da lontano quel re della montagna».

…………..

Natale era passato. Era sempre notte. Non c’era né mattina, né mezzogiorno, né sera. Sempre notte. La luna e le stelle brillavano, l’aurora boreale scintillava, ma Sampo cominciava ad annoiarsi. Non vedeva il sole da tanto di quel tempo da aver quasi dimenticato come era fatto; non che si preoccupasse dell’estate, poiché ricordava fin troppo bene le zanzare che lo divoravano; desiderava solo vederci abbastanza da potersi servire degli sci.

Un giorno, verso mezzogiorno (era buio pesto), il Lappone disse a Sampo:

- Vieni qui che voglio farti vedere una cosa

Sampo uscì dalla capanna a quattro zampe e guardò ad occhi spalancati. A sud si vedeva una linea rossa all’orizzonte.

- Sai cos’è quella? Disse il Lappone. È il messaggero del sole. Domani o dopodomani ci sarà il sole vero e proprio. Guarda quel riflesso rosso in punta al Rastekais.

Sampo vide la neve colorarsi di rosa sulla cima del buio e selvaggio Rastekais; si ripeté che sarebbe stato terribilmente divertente vedere da lontano il re della montagna.

Ci pensò tutto il giorno e una parte della notte; non potendo dormire, si alzò dalla pelle di renna sulla quale era coricato e piano piano, a piccoli passi, uscì dalla capanna. Il freddo era intenso e la neve scricchiolava sotto i suoi passi, ma Sampo Lappelil non era freddoloso e non si preoccupava affatto della gelata. Non aveva forse abiti di pelliccia e grossi guanti? Guardò le stelle senza sapere troppo che cosa fare.

A un tratto sentì la sua piccola renna raspare nella neve.

«Se mi facessi un giretto», si disse Lappelil. Datto fatto. Attacca la renna alla sua «pulka» ed eccolo in viaggio sulla grande pianura liscia. «Me ne vado dalla parte del Rastekais, solo un pezzettino», pensò Lappelil. Attraversò il fiume e risalì dall’altra parte del Tana; si trovò, senza saperlo, in Norvegia, poiché il Tana segna il confine fra i due paesi.

Tu che stai leggendo questa storia, hai mai cantato «Salta, piccola renna…»? Conosci quella deliziosa canzoncina composta dal vescovo Franzen e cara agli Svedesi e ai Finlandesi? Un disegno mostra un piccolo Lappone che corre sulla neve con la sua slitta, e quel piccolo Lappone è proprio Lappelil.

Mentre aspettava, Sampo Lappelil cantava a voce spiegata:

Il giorno è breve,

La strada è lunga.

Ascolta la mia canzone:

Andiamocene, andiamocene in fretta,

Qui abitano i lupi

E siamo in pericolo!

Improvvisamente vide dei lupi galoppare attorno alla slitta, che cercavano di gettarsi sulla renna. Non aveva paura, sapendo che la sua renna era più veloce di qualunque lupo. Era una corsa folle; la luna non si lasciva distanziare, ma le montagne sembravano saltare all’indietro. Sampo era felice, ma improvvisamente, ad una curva un po’ brusca, ecco che la «pulka» si capovolge e Sampo è catapultato in mezzo alla strada.

La renna continuava a correre e Sampo, con la bocca piena di neve, non poteva gridare «ptrrro» per ordinarle di fermarsi. Eccolo solo in mezzo all’immensa pianura, lontano da ogni aiuto. Non si era fatto niente; e ora? Tutto intorno non vedeva altro che neve e picchi rocciosi. Una montagna si ergeva al di sopra di tutte le altre, e doveva essere il Rastekais. Improvvisamente pensò che il re della montagna doveva abitare lì, quel re che mangiava i ragazzini come mosche.

Proprio così, Sampo Lappelil era solo nella notte, nell’ombra nera del Rastekais, ma non serviva piangere, poiché le sue lacrime gelavano immediatamente e rotolavano come piselli sulla sua giacca. Si rialzò, smise di piangere e si disse: «Se rimango qui, morirò di freddo immediatamente. Quasi quasi preferisco andare dal re della montagna, e se mi mangia, che mi mangi pure …Io proverò a dirgli che sarebbe meglio che mangiasse un lupo. Sarebbe per lui un arrosto migliore e non avrebbe l’incomodo di dover inghiottire la mia giacca di pelliccia».

Sampo iniziò a scalare l’alta montagna. Di lì a poco, udì avvicinarsi dei passi furtivi nella alla neve e nello stesso istante un lupo gli fu accanto. Il suo cuoricino di Lappone si mise a battere con violenza, ma fece finta di nulla:

- Togliti di mezzo, gridò al lupo. Devo andare dal re della montagna e se ci tieni alla tua pelle, ti consiglio di non infastidirmi.

- Piano! piano! disse il lupo (poiché a Rastekais gli animali parlano). Chi sei, specie di piccolo pigmeo, che ti dibatti in questo modo nella neve?

- Mi chiamo Sampo Lappelil, rispose il bambino. E tu, chi sei?

- Io sono il capo di tutti i lupi del re della montagna, disse l’animale, ed ho appena finito di balzare da una roccia all’altra per radunare tutti i miei simili per la festa del sole. Poiché stai andando nella mia stessa direzione, sali sulla mia schiena e ti porterò dal re.

Sampo gli salì a cavalcioni e lasciò che il lupo lo trasportasse attraverso i più tremendi precipizi.

- Che cos’è questa festa del sole? Disse Sampo dopo un po’.

- Ma non lo sai? Disse il lupo. Dopo la lunga notte invernale, quando il sole ricompare per la prima volta, festeggiamo il suo ritorno. Gnomi ed animali si radunano a Rastekais, ed in quel giorno non è permesso a nessuno di fare del male. Sei fortunato, Sampo Lappelil, perché altrimenti, sai, ti avrei mangiato da un pezzo.

- Anche il re della montagna deve osservare questa legge? Chiese Sampo

- Naturalmente, rispose il lupo. Un’ora prima del ritorno del sole ed un’ora dopo la sua scomparsa, il re in persona non ti torcerà un capello. Ma, appena passato quel momento, se sarai ancora sulla montagna, centomila lupi ed orsi in quantità ti saranno alle calcagna. Se è il re della montagna a prenderti, per te sarà finita, Sampo Lappelil.

- Saresti così gentile da portarmi lontano da questo grande pericolo? Disse Sampo col cuore che gli batteva

Il lupo si mise a ridere (a Rastekais i lupi sanno ridere).

- Non credere una cosa simile, caro Sampo, disse; io sarei probabilmente il primo a mangiarti. Sei bello grasso, si vede che sei stato nutrito a latte e formaggio di renna, e sarai una colazione eccellente per me.

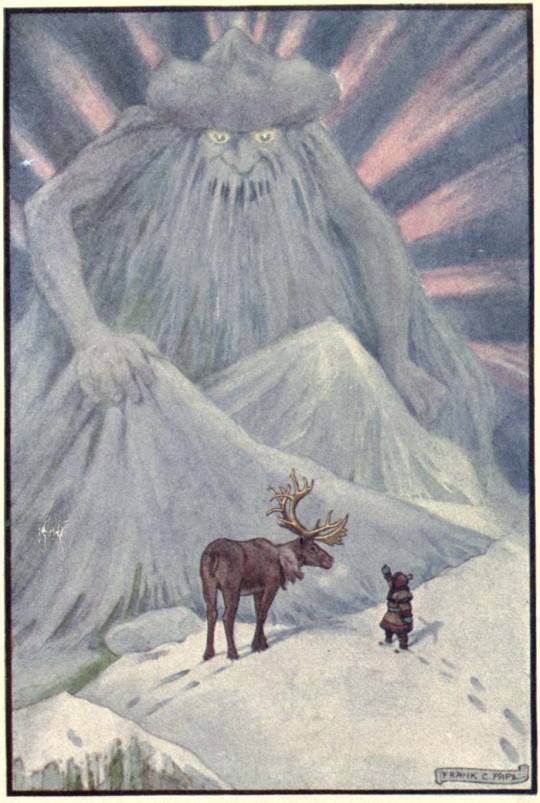

Sampo si stava chiedendo se non sarebbe stato meglio allontanarsi dal lupo alla chetichella, ma ormai era troppo tardi. Erano arrivati, ed uno spettacolo inatteso si offrì ai suoi occhi. Il re della montagna, seduto su un trono di nuvole, contemplava con immensi occhi le valli che si stendevano ai suoi piedi, ancora immerse nella notte. La sua testa era coronata di brina e la sua barba era simile ad enormi ghiaccioli. Una coltre di neve lo copriva da capo a piedi, come un immenso mantello.

Se ti stai chiedendo come si poteva vedere tutto questo in mezzo alla notte polare, ti dirò che la neve emanava uno strano bagliore e che in cielo brillava l’aurora boreale.

Intorno al re della montagna erano radunati milioni di piccolissimi gnomi giunti da Nova-Semlia e dallo Spitzberg, dalla Groenlandia e dall’Islanda, e si, perfino dal Polo Nord, tutti venuti per inchinarsi davanti al sole, come i primitivi si inchinavano, tremando, davanti agli spiriti cattivi.

Gli gnomi preferivano non vedere mai il sole, perché lo temevano. Dietro di loro stavano in ranghi serrati migliaia e migliaia di animali della Lapponia, dall’orso al lupo fino all’inoffensiva renna ed alla piccola «pulce delle renne». Le zanzare non c’erano, essendo tutte morte di freddo. Sampo aveva abbandonato senza indugio la schiena del lupo e si era nascosto dietro un masso per vedere che cosa stava succedendo.

Il re della montagna rialzò la sua testa maestosa e mostrò una fronte illuminata dallo scintillìo dell’aurora boreale, i cui raggi salivano nel cielo col rumore di un fuoco crepitante, ed impallidivano o risplendevano alternativamente. Il re della montagna, pieno di gioia, applaudiva con le sue mani di ghiaccio e quel rumore, simile ad un tuono, veniva moltiplicato in lontananza da tutte le eco. Era un rumore che estasiava gli gnomi, ma riempiva di terrore gli animali.

Il re gridava con voce possente: «Amo le nevi eterne, amo la notte eterna!» e gli gnomi ripetevano: «Si, si, amiamo la notte, la notte eterna! La preferiamo di gran lunga al sole dell’estate!». Fra gli animali si accese una discussione, poiché i più cattivi erano dello stesso parere degli gnomi, ma tutti gli altri amavano l’estate, però senza le zanzare della Lapponia, che li divoravano quando c’era caldo.

La piccola pulce delle renne teneva con convinzione per l’estate e gridava a gran voce: « Maestà, siamo qui per aspettare il levare del sole!»

- Taci, gli disse l’orso polare. È un’abitudine che abbiamo, quella di radunarci, ma questa volta il sole non verrà; non tornerà più, il sole è morto!

- Il sole è morto! Ripeterono gli animali, ed un brivido attraversò la natura.

Gli gnomi del Polo Nord ridevano e saltellavano così forte da perdere i loro berrettini rossi. Il re della montagna levò ancora una volta la sua voce di tuono gridando: «Il sole è morto, sono il re della notte e del freddo eterno!»

Sampo Lappelil, dietro la sua roccia, era furioso. Si fece avanti e con la sua vocina impertinente: «Menti per quanto sei grande» disse al re. «Ieri ho visto il messaggero del sole ed il sole non è morto. Certamente la tua barba sta per fondere in men che non si dica.»

Allora la fronte del re si fece scura e minacciosa. Scordando la legge, volle schiacciare Sampo Lappelil e tese verso di lui un formidabile braccio. In quel momento una riga rossa illuminò il cielo e il riverbero colpì il viso del re della montagna. Egli impallidì e lasciò ricadere il braccio. Il sole, in tutto il suo splendore, saliva lentamente e maestosamente sopra l’orizzonte illuminando la pianura, la montagna, gli gnomi, gli animali ed il bravo piccolo Sampo Lappelil. Penetrava in ogni cuore e faceva risplendere la neve come milioni di rose. Anche coloro che si erano rallegrati credendolo morto, furono felici di rivederlo. In quanto al terribile re, la sua barba cominciava a fondere ed a colare a cascate sul suo bel mantello di neve

Intanto che ognuno era assorto nella gioia di contemplare il sole, la prima ora era quasi trascorsa, e Sampo Lappelil sentì una renna dire al suo piccolo: «Vieni, vieni, caro figlio! Andiamocene, o saremo mangiati dai lupi!»

Allora Sampo si ricordò del destino che lo aspettava se fosse rimasto, e vedendo una renna dalle corna dorate, le balzò sulla groppa e partirono ambedue come il vento, senza badare ad ostacoli.

- Che cos’è quel rumore che sento? Disse Sampo dopo un po’

- Sono gli orsi che ci inseguono per divorarci, rispose la renna, ma non temere, poiché io sono la renna magica del re della montagna e nessun orso è mai riuscito a raggiungermi.

Di nuovo Sampo disse:

- Sento ancora rumore, che cosa sarà mai?

La renna rispose:

- Sono i centomila lupi che galoppano dietro di noi per divorarci, ma non temere. Non esistono lupi che possano gareggiare in velocità con me.

Un po’ più avanti, Sampo ricominciò:

- È il tuono, quello che sentiamo?

- No, disse la renna tremando come una foglia, è il re della montagna in persona che viene avanti a passi da gigante e moriremo, non è possibile sfuggirgli.

- Non c’è alcun modo per salvarci? Disse Sampo

- Ci sarebbe un solo modo, disse la renna, sarebbe di raggiungere il presbiterio del lago di Enare, poiché il re non ha alcun potere sui cristiani.

- Ah, disse Sampo, coraggio, mia buona renna, se ci riusciamo ti darò dell’avena d’oro in una bacinella d’argento!

La renna corse con tutte le sue forze e ben presto furono al riparo dietro i muri del presbiterio. In quello stesso istante, il re della montagna si mise a scuotere la porta con tanta violenza che la casa stava per crollare

- Chi c’è? Chiese i pastore da dietro la porta.

- Sono io, rispose una voce di tuono. Apri subito al re della montagna. Qui c’è un bambino non battezzato, e sai bene che tutti i pagani mi appartengono!

- Aspetta un momento che abbia indossato la mia toga e le mie facciole, rispose il pastore dall’interno della casa; voglio riceverti degnamente!

- Sbrigati, rumoreggiò il re della montagna, sbrigati, altrimenti butto giù il muro.

- Un minuto, un minuto, onorato signore, rispose il pastore che prese in fretta dell’acqua e battezzò Sampo Lappelil nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

- Hai quasi finito? Urlò il re della montagna che si apprestava a far crollare il presbiterio.

Il pastore aprì la porta e gli disse:

- Vattene, tu che vuoi essere il re dell’inverno e della notte. Non hai nulla a che fare con questo bambino. Il sole della grazia divina risplende ora sul suo capo e non ti appartiene più, appartiene al Regno di Dio!

Il re infuriato fece allora cadere sul presbiterio una nevicata così abbondante che la casa ne fu sepolta. Tutti si aspettavano di morire. Il pastore, calmo e sereno, leggeva la Bibbia ed aspettava tranquillo l’approssimarsi dell’alba. In effetti, quando giunse il mattino, il sole fece fondere tutta la neve, ed il re della montagna era sparito. Si pensa, senza che la cosa sia sicura, che egli regni ancora sul Rastekais.

Sampo Lappelil ringraziò il pastore e tornò ad Aimio in una pulca attaccato alla renna dalle corna dorate. Il suo ritorno inaspettato portò una grande gioia ai suoi genitori e, da allora, si dice che i Lapponi si affrettino a far battezzare i loro piccoli per paura del re della montagna. Sampo può dirvi come rimbomba il suo tuono sulle alte vette.

Non c’è più tempo per raccontarvi se Sampo Lappelil diede davvero alla renna dell’avena d’oro in una bacinella d’argento; forse sarà l’argomento di un’altra storia.

Da : Z. Topelius: Contes finlandais – Recits pour la jeunesse, traduits par M. E, Girod-Hoskier, Ed. de “La Cause”, 69 rue Peronet, Neuilly / Seine 1928

0 notes

Text

SCUOLE DI MONTAGNA Temi dei bambini (1954/1994)

ANNI 50-60

Massello, 15 dicembre 1954

- DIARIO

Questa mattina mentre venivo a scuola ho visto le impronte della faina nella neve. Essa era passata sotto le rocce, fra gli alberi. Soprattutto adesso dobbiamo tenere dentro le galline, perché la faina, invece di mangiare le galline, succhia loro il sangue e le uccide.

Essa sembra un grosso gatto selvaggio, con la coda molto lunga e il muso a punta. Succhia anche il sangue agli uccellini. Se qualche cacciatore acchiappa la faina, l’uccide, vende la pelliccia e guadagna molti soldi. Quella faina che ho visto, credo che sia andata a ripararsi sotto una roccia, in un prato che si chiama Plai, perché lì ci sono dei platani. Fra poco sarà Natale e speriamo che ci sia ancora tanta neve, anche se a volte c’è pericolo di valanghe.

(classe III)

Massello, marzo 1954

- Tema: Primavera

SVOLGIMENTO

Ecco la primavera, la più bella stagione dell’anno! La gioiosa primavera ci dà i fiori e le fresche foglioline verdi degli alberi. Oh, come sarà bello vedere fra qualche giorno anche l’erbetta fresca dei prati! Quando la neve sarà fusa, anche le viole cresceranno e noi saremo contenti. Nei giorni di vacanza andremo a raccogliere le margheritine, le violette, le pervinche. Ecco qualche dono della primavera.

( classe III)

Massello, maggio 1954

- TEMA: I lavori dei campi in maggio.

SVOLGIMENTO

Adesso siamo in maggio. I nostri genitori devono arare i campi e piantare le patate. Certamente siamo un po’ in ritardo nei lavori campestri, ma è il tempo che ci ha impedito di lavorare. Il 23 aprile, lunedì sera, è nevicato. Noi credevamo che venissero solo due o tre centimetri, invece martedì mattina ce n’erano 26 centimetri. Dopo pranzo il mio babbo misurò la neve e questa volta ce n’erano 82 centimetri. Tutti i fiori che erano già spuntati moriranno di nuovo. Noi avevamo paura che scivolassero le slavine, soprattutto perché c’era un po’ di sole. Invece la neve si è sciolta ed è sempre stata dove era caduta.

Però adesso siamo in primavera e speriamo che il mese di maggio sia sempre risplendente di sole. Per preparare i campi da arare si porta con la gerla il letame da spargere sulle zolle. Ieri sera quando sono arrivata da scuola sono andata ad arare. Bisogna fare il lavoro come si deve, se si vuole che i campi portino i frutti desiderati.

(classe III)

Massello, giugno 1954

- TEMA: Davanti al mio campo di grano: pensieri

SVOLGIMENTO

Davanti al mio campo di grano, io penso a Dio. Egli ci ha dato la buona volontà per poter lavorare. Se non ci fosse il grano, noi non potremmo vivere. Quest’inverno il grano si è preparato sotto terra e noi vediamo tante spighe che crescono. Nel mese di agosto il grano verrà falciato, i chicchi macinati, e noi avremo il pane profumato. Davanti al mio campo di grano io penso anche al mio babbo che ha dovuto tanto lavorare. Il pane ben fatto è molto buono.

(classe III)

Massello, giugno 1954

- TEMA: Quali sono i pericoli che potrei incontrare e che devo evitare mentre sono in campagna.

SVOLGIMENTO

Se vado in campagna a lavorare col sole, mi devo mettere qualche cosa di chiaro in testa, se no il sole mi può far male al cervello. Non devo camminare scalza, perché mi si potrebbero piantare dei chiodi o delle spine nei piedi; per evitare quel pericolo, mi devo mettere delle scarpette. Non devo mai accendere dei fuochi se non è necessario, perché il vento potrebbe portare una scintilla ed incendiare altrove. Se piove, non devo ripararmi sotto gli alberi, perché l’albero attira il fulmine quando ci sono i temporali. Non devo toccare le cose che non conosco perché gli oggetti sconosciuti a volte sono bombe dell’ultima guerra.

Massello, ottobre 1955

- TEMA: Se avessi una somma di denaro, come la impiegherei.

SVOLGIMENTO

Se avessi una somma di denaro, saprei che cosa comprare: un cavallo grosso e nero, alto due metri, poi con il resto, tutto quello che occorre: briglie, cavezza, sella, carretto, ecc.

Il cavallo mi piacerebbe molto, perché mi aiuterebbe in molti lavori: per trainare il letame dalla stalla fin nei campi e nei prati, per poi spargerlo sulle zolle; per andare a prendere il fieno su alla Balziglia, per andare a raccogliere la legna, per cavalcarlo, insomma, per molti lavori e anche giochi.

In primavera, mi servirebbe per arare i miei campi, poi se potessi andare ad arare anche per gli altri, mi guadagnerei delle belle giornate.

Io se avessi molto denaro andrei anche a studiare giù alla scuola media e alla superiore. Ma per ora non ho denaro, perciò mi accontento di studiare e di imparare a lavorare per guadagnare poi onestamente la mia vita e poter realizzare i desideri che via via mi si presenteranno.

Massello, 10 dicembre 1955

- TEMA: Scrivi una lettera ad una persona cara

SVOLGIMENTO

Caro Enrico,

Ti scrivo questa lettera ora perché penso che ormai desideri sapere qual è il regalo che gradirei per Natale: io desidererei tante cose, che tu certamente non potresti comprare perché sai che le cose che mi piacciono sono anche care. Io vorrei che tu non avessi poi da fare economia per me. Una cosa che mi piacerebbe è un bel soprabito verde e grigio, con i riflessi rosa e blu, ma costa molto e chiedere non costa proprio niente. Io ti sarei molto riconoscente e ti scriverei sovente, se avessi da te quel regalo. Sai, Enrico, ti prometto che le lezioni di scuola le saprei bene, e che nei giorni di vacanza aiuterei papà a lavorare. Ti chiederei anche qualche altra cosa, se tu con i tuoi risparmi la potrai acquistare: sarebbe un orologio svizzero di marca, come il tuo. Questo si che mi piacerebbe e sarebbe un’incita-lavori: mi misurerebbe il tempo, così lavorerei ancora di più. Se tu potessi anche inviarmi qualche soldo per comprarmi un’ascia per andare a tagliare la legna con papà nei giorni di vacanza!!!!!

Colgo l’occasione per dirti che stiamo tutti bene, eccetto Mamma, alla quale duole terribilmente la gamba. Ti dico anche che Elio si sposerà domani, cioè giovedì e che papà ha tagliato la legna con me alla Sannho e ieri siamo andati a portarla sulla strada. Di’, Enrico, che cosa ne dici delle mie scelte? Se ti sembra che io abbia scelto male, giudica tu. Adesso non mi rimane che salutarti e augurarti Buon Natale, a te e ai tuoi padroni. Scrivi presto, prima di Natale.

Massello, 1957

- TEMA: Come posso rendermi utile.

SVOLGIMENTO

A dir la verità, sono un po’ svogliatello, forse perché sono il più giovane, tanto più che i miei genitori e i miei fratelli maggiori mi hanno viziato.

Però, malgrado questo, posso rendermi utile in mille maniere: siccome i miei genitori sono contadini, posso aiutarli in questi modi: quando viene l’ora di portare il letame nei campi, il mio babbo e la mia mamma mi dicono di farlo. Io, tutto contento, vado a prendere la gerla, mi carico e la porto nei campi. So anche rendermi utile in casa, segando la legna e portando l’acqua in cucina e alla stalla.

Nella stalla, come se fosse un gioco, taglio la paglia da mettere come lettiera alle mucche,le striglio, do da bere il latte ai vitellini, do il becchime alle galline, da mangiare al maiale.

Noi bambini non ci pensiamo ancora che se i nostri genitori morissero non sapremmo come guadagnarci il pane. Bisogna essere volonterosi anche quando si è piccoli.

Massello 25 ottobre 1960

- TEMA: Autunno

SVOLGIMENTO

Sabato primo ottobre gl’insegnanti riaprono le scuole. Al mattino mi alzai prima del solito per andare a prepararmi, riordinare la mia cartella e per recarmi a scuola.

Quest’anno, siccome frequento la classe V ho cambiato maestra come pure aula, hanno pure cambiato i libri di testo; i libri che ci hanno assegnato hanno molte illustrazioni.

In autunno i pastori scendono a valle con i loro greggi per recarsi in paesi dal clima un po’ più mite. I montoni camminano a capo basso, mentre le pecore un po’ stanche camminano al passo degli agnellini di cinque o sei giorni. Quelli nati quel giorno stesso camminano con la testolina fra le zampe della mamma e tante volte sono trasportati dai pastori o posti nelle ceste del mulo.

Pure i contadini non vanno più al pascolo in alta montagna perché le nevi hanno già ricoperto le vette dei monti ed il freddo potrebbe far loro del male.

Non sembra vero che le foglie morte possano ancora servire, invece sono molto utili a noi contadini, perché andiamo a rastrellarle per fare il giaciglio alle mucche e sono utili anche all’albero, perché formano ai suoi piedi uno strato che serve da spugna per trattenere l’umidità.

(classe V)

Massello, 10 novembre 1960

- TEMA: Una giornata di pioggia.

SVOLGIMENTO

Un giorno dell’estate scorsa dovevo recarmi al pascolo con mia sorella. Quando partimmo, il cielo era sereno e prometteva una buona giornata, ma poco dopo che eravamo giunte in montagna arrivò un nuvolone che poco a poco si addensò e si allargò; nuvole dense e cupe ricoprirono le vette dei monti. Noi avevamo paura che venisse un terribile temporale, e infatti subito dopo cominciò a piovere. Le goccioline si ingrossarono e si fecero sempre più fitte; qualche minuto dopo si videro dei lampi che attraversavano il cielo, mandando una sinistra luce tra i nuvolosi; si udiva il rombo spaventevole dei tuoni e sembrava che il diavolo facesse scoppiare delle mine.

Intanto noi eravamo affannate a cercare una roccia sporgente per ripararci; proprio quel giorno non avevamo preso l’ombrello perché al mattino, vedendo il cielo sereno, non pensavamo ad un simile temporale.

Noi credevamo di poter resistere almeno fino all’ora di pranzo, ma l’acqua ci aveva già inzuppate fino alle ossa. Finalmente ci decidemmo a partire per il ritorno, ma giunte la torrente, vedendolo così ingrossato, io la minore pensai fra di e che non lo avrei potuto attraversare. Quando fui sulla riva sinistra, misi coraggio e spiccai un salto, ma potei soltanto mettere il piede su di una pietra che sporgeva in mezzo alla corrente. Mi guardai attorno per vedere se c’era un’ altra pietra a fior d’acqua, ma non ne vidi. Rimasi un momento perplessa sotto i goccioloni, poi misi il coraggio della disperazione e saltai sull’altra riva. Dopo una mezz’ora, giungemmo a casa con le nostre mucche tutte in fila, tutte bagnate ed intirizzite, ma se la pioggia ebbe delle conseguenze poco simpatiche per noi, fece invece molto bene alla campagna. Quando tutta la famiglia fu in casa, ci mettemmo tutti a fare qualche lavoretto attorno alla stufa.

Massello, 17 novembre 1960

TEMA: La festa degli alberi.

SVOLGIMENTO

Ieri, sedici novembre, si celebrò la festa degli alberi. Il sole era splendido e caldo. Erano presenti le scolaresche del comune di Salza, quelle del comune di Massello, la guardia forestale, il Brigadiere dei carabinieri, il Parroco, il Pastore. Noi scolari andammo a scuola come al solito; alle dieci arrivarono i nostri compagni di Salza con i loro insegnanti, in seguito partimmo. Giunti sul posto, che si chiama Sèr d’ l’Aiglo, alcuni ragazzi collocarono le piantine di larice nelle buche e speriamo che crescano presto, perché col loro tronco tenace trattengono il peso sdrucciolevole della neve e se essi non ci fossero le slavine potrebbero travolgere delle persone e anche farle morire.

Siccome quello era un posto esposto al vento, gli insegnanti ci condussero a ridosso della montagna e quivi ci sedemmo ad anfiteatro. Alcuni scolari recitarono poesie e dialoghi e noi di V recitammo un dialogo che faceva capire quanto un bosco era utile vicino ad un paese e quanto si stava male quando il bosco fu tagliato.

Finito di recitare, il signor Pastore ci fece alcune domande sulla Sacra Scrittura, che riguardavano gli alberi. Il Parroco fece pure un discorsetto, dicendo di non rompere le punte degli alberelli, di non incidere nomi sulla corteccia, il che li farebbe rimanere bassi di statura. Ci disse pure che per far morire degli arbusti dannosi, ad esempio il rovo, il prunalbo, la rosa di macchia e il pruno selvatico, bisogna soltanto buttare dell’acqua bollente sulle loro radici al mattino, quando la terra è gelata.

Quando tornammo a scuola, la maestra guardò l’ora, ma vide che mancava press’apoco un quarto d’ora a mezzogiorno e allora ci lasciò andare a casa. Per strada pensavamo ancora alla bella mattinata che avevamo trascorso.

Massello, 13 dicembre 1960

- TEMA: Il mio paese.

SVOLGIMENTO

Il mio paese è situato in Piemonte, e precisamente nelle Alpi Cozie, presso il confine francese e si chiama Massello, nome che significa ”pezzo di ferro non ancora lavorato”. È attraversato dal torrente Germanasca, che nasce dal Gran Mulo. Poco sotto la sorgente c’è una cascata alta circa 50 metri.

In alcune zone montane si estendono gli alpeggi: da una parte pascolano le mandrie e dall’altra le greggi. In un’altra zona c’è una grande distesa di prati in cui, nella bella stagione, i nostri padri vanno a fare il fieno e siccome è molto distante dai villaggi, lo raccolgono in biche; in inverno, quando il tempo è buono, vanno a prenderlo con la slitta, ed è di grande utilità quassù, siccome tutti allevano il bestiame.

In estate molto sovente si vedono camosci che spiccano salti sulle rocce, brucano ogni tanto qualche ciuffo d’erba tenera e fresca, nei quali si vedono apparire delle stelle alpine, che sono un ornamento della natura.

Non è raro scorgere qualche buca sui lati dei sentieri, o sotto una roccia, soprattutto nel passo del Colle del Pis: sono le entrate delle tane delle marmotte, che durante la bella stagione fanno sentire i loro fischi acuti; questi animali abbondano nelle nostre montagne. Massello confina ad Est con Maniglia e Perrero, a Sud con Salza, ad Ovest con Pragelato e a Nord con Roreto e Fenestrelle. Questo lo so osservando dove si leva il sole e dove tramonta.

C’è una sola carrozzabile che attraversa il paese e scende fino a Perrero. Per la circolazione degli abitanti tra una borgata e l’altra ci sono soltanto le mulattiere e i viottoli. Non ci sono servizi pubblici di corriera, solo un’auto che si può noleggiare in caso di bisogno.

Il mio paese dista Km. 7 da Perrero, Km 15 da Perosa, Km 33 da Pinerolo, Km. 75 da Torino. Esso è rinomato perché vi si estendono bandite di larici, che sono la ricchezza del paese: il loro tronco viene abbattuto e caricato su un autocarro e trasportato in pianura, per poi usarlo come legname da costruzione.

Il vallone è quasi tutto percorso da fili a sbalzo, che servono per il trasporto di legna e fieno.

Nel mio paese ci sono 17 borgate e 290 abitanti circa, che coltivano campi e prati e allevano bovini; qualcuno lavora anche in miniera.

Classe V

Massello, 19 dicembre 1960

- TEMA: Ci prepariamo a festeggiare il Natale.

SVOLGIMENTO

In alcune regioni usano fare il presepio alla vigilia di Natale, ma nel mio paese non si usa farlo, dato che ci hanno insegnato che non bisogna farsi delle immagini di Dio né di Gesù.

Le famiglie che ne hanno la possibilità si procurano un piccolo abete, dove appendono qualche gingillo e delle candeline che verranno accese il giorno di Natale.

Negli ultimi giorni che precedono la festa, si vedono persone che scendono a Perrero a far rifornimento di viveri per preparare un buon pranzo e per festeggiare il Natale offrendo anche dei regali.

Nelle domeniche di avvento, il Pastore ed i monitori della scuola domenicale insegnano ai bambini alcuni dialoghi e poesie, che verranno recitati a Natale.

I babbi pensano se i loro figli avranno le scarpe in buono stato e pronte per la festa e le mamme vanno a vedere se i vestiti sono ben stirati e puliti perché non vogliono che i loro figli facciano brutta figura davanti al pubblico al momento della recita.

Qui dalle mie parti si usa celebrare il Natale in modo abbastanza semplice, ma piacevole. Al mattino molti si recano in chiesa per ascoltare il messaggio della venuta di Cristo. Terminato il sermone, ognuno fa ritorno a casa, dove generalmente lo aspetta un sostanzioso pranzo.

Nel pomeriggio si prende parte alla festa che ha luogo nella borgata centrale, al presbiterio. Nella grande sala c’è un maestoso albero di Natale ornato di candeline, globi e fili argentati, che gli danno un fantastico aspetto. Durante questa festa, i bambini della scuola domenicale recitano i dialoghi e le poesie che hanno preparato e cantano inni natalizi. Al termine della festa, vengono distribuiti ad ognuno dei pacchetti contenenti caramelle e dolci.

Questa è la festa che si svolge normalmente ogni anno, e generalmente in quest’epoca non manca mai un’abbondante nevicata che copre interamente la campagna di un bianco mantello, sul quale spiccano le grandi macchie di alberi neri e scheletriti.

Classe V

Massello, 22 febbraio 1961

- TEMA:Da dove viene il latte che beviamo.

SVOLGIMENTO

Grazie a Dio, noi abbiamo il latte ben puro, ma non viene sulla nostra tavola senza fatica. Ce lo procurano le mucche, che noi alleviamo eseguendo molti lavori.

In estate, noi che siamo contadini, ci dedichiamo per molto tempo e con grande impegno, alla fienagione.

Al mattino, mio babbo ed il mio fratello si recano nei prati, prima che il sole sia sorto falciando l’erba e la spargono uniformemente, affinché quando il sole arriva possa seccare bene. Intanto, mia sorella ed io andiamo a pascolare le mucche all’alpe, due volte al giorno. Certe volte, quando piove, dobbiamo rannicchiarci sotto l’ombrello, tutte infreddolite, eppure le mucche sembra che stiano meglio, non annoiate dalle mosche e dai tafani.

Il mattino seguente, noi bambini ed i nostri genitori ci rechiamo nel prato per raccogliere il fieno ben profumato e lo portiamo nel fienile.

Finito di fare il fieno a valle, mio babbo si reca in alta montagna, in un posto ripidissimo, dove ammucchia il fieno in biche, per poi trasportarlo al fienile in inverno, su una slitta.

Oltre a tutta la fatica per procurare il fieno, bisogna pure curarlo, il bestiame che ogni giorno ci procura il candido e puro latte, necessario a tutti noi.

D’inverno bisogna accudire le mucche sempre alla stessa ora; per non far fare loro indigestione, bisogna abbeverarle con acqua non troppo fredda, e quando partoriscono, bisogna stare molto attenti che non mangino troppo, che non abbiano freddo, che bevano acqua tiepida e che non sentano cattivi odori. Bisogna mungerle tre volte al giorno, altrimenti il latte farebbe loro male alle mammelle. Dopo aver munto, bisogna dare loro del foraggio: barbabietole tagliate, erba medica, trifoglio ecc.

Oltre a tante fatiche e tante cure, bisogna ancora tenerle pulite.

Ogni volta, prima di mungere, la mia mamma si lava le mani con acqua calda, risciacqua il secchio, lava bene le mammelle delle mucche. Ogni mattina, le striglia, le spazzola, fa loro la lettiera con lo strame e toglie il letame.

Qualche abitante della città che non conosce la vita del contadino, magari dice che i contadini per avere il latte devono soltanto sedersi su uno sgabello e mungere, poi ritornare a casa con il secchio pieno, ma sbaglia!

Credo che molti cittadini comprino il latte in latteria, oppure il garzone del lattaio ogni mattina viene a portare una bottiglia piena di latte pastorizzato, il quale viene poi pagato con lo stipendio, guadagnato pure con il sudore della fronte.

Anche i contadini di pianura fanno questo lavoro, ma aiutati da potenti macchine agricole, perciò si può dire che sono alleviati.

(classe V)

ANNI 70

Villa di Prali, 9 ottobre 1970

- TEMA: Una zona fertile rimane abbandonata.

SVOLGIMENTO

Questa mattina, dalla finestra dell’aula, abbiamo visto una grossa mandria ed un gregge scendere lungo lo stradone. Si sentiva il rumore dei campanacci. Quando i pastori scendono, abbandonano le loro baite e appena arrivano in un villaggio i bambini vanno ad accompagnarli lungo un pezzo di strada. Anch’io, certe volte, vado a vedere e cammino un pezzo con loro, poi torno indietro e vengo a casa. Un anno, i pastori sono passati giù quando ero ammalato e io sono andato alla finestra di una stanza e li ho visti.

Se ne vanno perché all’alpeggio il cibo per le mucche e le pecore è diventato scarso. Molti pastori intelligenti scendono in pianura con il loro bestiame servendosi di un camion a rimorchio a due piani. In questo modo, le loro mucche non rischiano di abortire né di perdere il latte. Ogni pastore ha circa 200 o 300 pecore e 70 o 100 mucche; essi allevano tante pecore perché sono redditizie, altrimenti non lo farebbero.

Prima, parlando del viaggio di ritorno in pianura, ho detto che le mucche rischiano di abortire e di perdere il latte, se camminano troppo. Ora vi spiego che cosa significa la parola “abortire”. Voi sapete come nascono i vitellini? Ogni 21 giorni, la mucca va in calore. Il padrone se ne accorge perché è molto agitata e quasi pericolosa, allora la porta dal toro per farla fecondare. Dopo che la mucca è stata fecondata, nella sua pancia si sviluppa un vitellino. Questo sviluppo deve durare nove mesi. Dopo nove mesi, il vitellino è pronto per nascere, ma se la mucca si stanca troppo o se prende un colpo nella pancia prima che siano passati i nove mesi, allora fa il vitellino morto e si dice che la mucca ha abortito.

Alcuni pastori fanno il fieno e lo lasciano nelle loro baite; lo faranno mangiare al bestiame in primavera, se non ci sarà ancora erba sufficiente sugli alpeggi. I pastori, per spostarsi da un luogo all’altro, mettono alcuni campanacci alle bestie più belle e forti, per farsi sentire mentre scendono lungo le strade. Hanno dei cani che li aiutano, perché altrimenti le loro bestie mangiano l’erba nei prati degli altri.

Villa di Prali, 19 ottobre 1970

- TEMA: Descrizione di una baita che si trova a Prali, sulle Alpi piemontesi, in Provincia di Torino, a circa 2.000 m. di altitudine.

SVOLGIMENTO

Arrivando da lontano, si vede un gruppo di casupole con i muri di pietra, non imbiancati; avvicinandosi, si notano alcuni tetti sprofondati. La piccola borgata è formata da una casa dove abita il pastore, da una dove dorme l’asino e da un’altra più grande, divisa in due parti, che servono da stalla nei giorni di maltempo. Le costruzioni sono a due piani, più il solaio. Solo la casa del pastore e quella dove dorme l’asino hanno le porte.

Nella parte esterna, le casupole sono senza balcone, in pietra di color grigio e marrone, con gradini di legno; per proteggere quelli della casa del pastore c’è uno spiovente. La porta è tutta in legno, senza vetri. Si vede anche una finestrella, larga circa 70 centimetri e alta circa 40. I vetri sono protetti da una reticella fine e da sbarre di ferro. Il tetto è ricoperto con la lamiera che la valanga ha trascinato dalle cave di marmo. Perché il vento non le porti via, il pastore ci ha messo sopra dei pietroni.

Intorno alle case crescono tanti larici e si vedono alcune pietraie dove abitano i rettili, alcuni muretti e molte ortiche.

Il pastore è vestito poveramente; ha pantaloni e giacca di fustagno, un maglione rattoppato ed una borsa strappata a tracolla.

Con sé ha un cane, delle capre e delle mucche. Le mucche e le capre di notte dormono in un pianoro dietro la casa, il cane dorme con lui. Quando deve andare lontano dalla baita a pascolare, si porta sempre dietro il cibo. L’asino non va con le mucche e pascola sempre intorno alle casupole; gli serve per scendere in paese a fare provviste.

All’interno, la casa è arredata con un tavolo, una panca, una stufa malandata con i tubi rotti. Dietro la stufa c’è il caminetto; da una parte c’è il letto, formato da due muretti di pietre come sostegno, con quattro o cinque assi sopra le pietre, sormontate da un grande sacco di iuta, pieno di fogli secche, che serve come materasso. C’è anche una mensola, sulla quale ripone la roba da mangiare. Ad un bastone appeso al soffitto con il filo di ferro attacca il suo vestiario e ad un altro sono appesi due campanacci. C’è una madia dove mette il pane e un’asse dove posa i formaggi che prepara con il latte delle capre. Il latticello, lo dà al suo cane. Sul solaio c’è una pattumiera con dei bottiglioni di vino; c’è anche il basto dell’asino.

Il pastore vive in quella baita circa sette mesi, da maggio alla fine di novembre. Come lavoro, custodisce le mucche, raccoglie la legna per scaldarsi e per far cuocere il cibo. Ha 52 anni.

ANNI 80

Ruata di Pramollo, gennaio ...

Diario: L’uccisione del maiale

Il giorno 7 gennaio mio padre e mio nonno si sono svegliati alle cinque del mattino per accendere il fuoco nel cortile, perché l’acqua fosse bollente. Alle ore sette, mio nonno ha liberato il maiale, hanno preso la pistola apposita e gli hanno sparato in fronte.

Per l’uccisione occorre avere: una pistola apposita, un gancio da macellaio, dei coltelli, un’accetta, una mola per affilare i coltelli e un’asse per tagliare la carne. Con il gancio da macellaio gli abbiamo bucato il naso, poi gli abbiamo tolto il gancio e l’abbiamo appeso a testa in giù per fargli un buco nella gola e farlo sanguinare in un paiolo. Il sangue serve per fare i sanguinacci. Appena dissanguato, lo abbiamo messo sul carretto per raschiargli via le setole. Per la raschiatura ci vuole tanta acqua bollente, che si getta sul maiale, poi con i coltelli affilati si raschia contropelo fino a togliere tutte le setole.

Finita questa operazione, lo abbiamo dinuovo appeso e con l’accetta l’abbiamo tagliato in due per il lungo e gli abbiamo tolto le budella, il cervello, il fegato, il cuore e la lingua.

Abbiamo pulito le budella, lavandole ripetutamente, poi abbiamo appeso il fegato e la lingua e abbiamo mangiato pranzo.

Dopo pranzo, abbiamo tagliato il maiale a pezzi, poi abbiamo separato la carne dal grasso. Abbiamo messo il grasso nel tritacarne e appena tritato lo abbiamo messo sul fuoco per farlo sciogliere, poi abbiamo tritato la carne per i salami. Sono andato via, ma so che hanno messo delle spezie, poi alle sette hanno cominciato ad insaccare i sangiunacci, i salami da cuocere e quelli già buoni da mangiare crudi. È stata una giornata di festa, ma lavorativa.

Ruata di Pramollo, novembre19…

Diario: Mi piace rendermi utile

Una cosa che mi piace molto è andare a tagliare la legna. Mi piace perché io penso e devo organizzarmi. Provo qualcosa in una maniera, poi in un’altra, e lego la legna.

L’altro giorno sono andato a portare via la legna che avevamo tagliato questa primavera. L’avevamo lasciata lì perché seccasse, altrimenti, ad appenderla al filo a sbalzo, peserebbe troppo.

Fra qualche giorno andremo a tagliare quella che poi invieremo col filo a sbalzo la prossima primavera.

Sono andato ad inviare la legna con il mio nonno; mio papà stava in fondo al filo, per staccare la fascina. Io e mio nonno siamo partiti al pomeriggio e siamo saliti dove il bosco era stato tagliato. Siamo andati a piedi fin lassù. Camminando in salita, abbiamo parlato. Arrivati, abbiamo cominciato a preparare tutto per legare il fagotto ed un pezzo di tronco è scivolato giù per la scarpata. La mulattiera passa proprio sotto il pendio dove stavamo noi e poi comincia il precipizio che si getta in un pianoro. Essendo in autunno, le foglie dei faggi e delle altre piante ricoprono il terreno, specialmente nelle zone pianeggianti e sono marroni. L’erba gialla e verde, curvata in basso, giace sul pendio disboscato. Tutto è molto scivoloso. A metà del nostro lavoro, due persone passavano sulla mulattiera ed abbiamo trattenuto il fiato per il pericolo che correvano.

Appena finito, abbiamo riposto tutto e poi con la slitta siamo tornati indietro.

Ruata di Pramollo, 1981

Diario: Una disgrazia

L’anno scorso, quando avevamo ancora le pecore agli Allieri, andavamo al pascolo, io e la mia mamma. Un giorno, eravamo appena sotto la strada; il mio cane era molto furioso. Corse dietro una pecora e la inseguì fino alle Case Nuove. I prati erano molto ripidi e c’erano dei muri abbastanza alti, allora la pecora cominciò a ruzzolare e il cane la inseguiva e la mia mamma inseguiva il cane. Poi finalmente alle Case Nuove c’erano dei signori, così fermarono la pecora e Bill.

La mia mamma arrivò giù per vedere se si era fatta male: si era ferita ad una gamba e sanguinava. La mia mamma mi ha detto di andare a chiamare il mio papà. Quando è arrivato, ha ben picchiato Bill, ed ha medicato la pecora; subito era un po’ zoppa, ma poi è guarita.

L’altro giorno, noi scolari siamo andati a fare una passeggiata ai Bosi, per vedere gli agnellini. Mio papà aveva già fatto entrare il gregge, perciò ha detto a Gino di andare nella stalla, se desiderava toccare una pecora, ma lui non ha voluto, così ci sono andata io. Appena entrata, mi sono avvicinata ad una di loro, ma il montone si è fatto avanti e con la sua testa mi spingeva via violentemente.

A casa ho dei colombi e vanno sempre a fare i loro bisogni sulle panchine che ho nel cortile.

Ruata di Pramollo, 18 novembre…..

Diario: Un grande dolore

Io ho due cani: il più grande si chiama Lissi ed ha due anni; me l’ha comprato mio papà due anni fa, a settembre. L’altro si chiama Diana e l’hanno comprato alla fiera di Pinerolo quest’anno per mio fratello, ed ha più o meno cinque mesi. A giugno, il padrone dell’officina di mio papà mi ha regalato una gattina che ha cinque mesi; io l’ho chiamata Batuffola perché è piccola e sembra un gomitolo di lana e io le voglio tanto bene. Lissi e Diana vanno molto d’accordo, giocano molto insieme ed a me piace vederli andare d’accordo. Mi dispiace invece che il micetto non vada d’accordo con Lissi, perché quando il cane la vede comincia a saltare e ad abbaiare, mentre il micio si difende facendo frrrr e arruffando e drizzando il pelo. A tutti e tre ho dato un soprannome: Lissi lo chiamo Lis, Diana la chiamo Ana, oppure Dana, mentre Batuffola la chiamo Sbatu. Tutti hanno un lato positivo di bravura, di intelligenza e magari di forza. Sbatu è bravissima e quando la prendi in braccio ti fa le fusa, è intelligente perché va a fare i suoi giretti, poi la sera torna per mangiare. Diana è brava e ti fa sempre le feste quando ti vede, è abbastanza intelligente e a volte ti fa capire ciò che vuole.. Lis è bravo e intelligente, ma soprattutto molto forte, perché un giorno ho provato a farmi trascinare su per una salita molto ripida e lui ce l’ha fatta. A tutti e tre voglio molto bene.

24/11/…

Oggi sono disperata: Lissi ha preso Batuffola, l’ha sbattuta da tutte le parti e le ha fatto male. Io l’ho raccolta e l’ho messa in una scatola in camera mia e l’ho vegliata, poi mi sono addormentata e quando mi sono svegliata Batuffola era morta.

Garossini di S. Germano Chisone,11 dicembre 1981

Tema: Natale per noi

Svolgimento

Il Natale per me è molto bello, perché tutti mi regalano qualcosa, perché faccio l’albero e perché nevica.

Io a Natale do alle galline della meliga molto buona, do ai conigli del fieno ed erba più gustosa; ai maiali do delle grosse patate; a Laica e Chicca do delle caramelle alla menta. Ai miei gatti invece do della cioccolata e se non la mangiano la mangio io, ma sicuramente la mangeranno. Poi non do più niente a nessuno, perché non ho più bestie, e dopo faccio delle palle di neve.

Garossini di S. Germano Chisone,11 dicembre 1981

Il Natale è molto bello perché faccio tante cose: gioco a bocce, gioco a carte, vado in bicicletta, se non è sgonfia e non ha una gomma scoppiata. Adesso ha una gomma a terra e spero che sia aggiustata per Natale, altrimenti non posso usarla perché la rovino. L’altr’anno a Natale il mio barba Mauro mi ha comprato gli scarponi da sci e andavano molto bene. Quest’anno proverò a metterli, però magari non mi vanno più. Spero che mi vadano, se no non vado più sugli sci. Il mio fratello, non so se gli vanno bene, ma spero che gli vadano, se no non andremo più sugli sci né l’uno né l’altro. Se non usiamo gli sci, usiamo la slitta, ma andare sulla slitta non è bello, è molto più bello andare sugli sci.

Garossini di S. Germano Chisone, 1982

Tema: Quando non vado a scuola

Svolgimento

A me l’agricoltura piace: mi piace andare al pascolo delle pecore, però preferisco guardare la TV. Per fortuna, quando sono obbligata ad andare a lavorare pascolando le bestie, non guardo cosa deve trasmettere la TV, così se c’è qualcosa di bello io non lo so e vado via più volentieri.

Però in campagna l’aria è anche buona.

Di andare al pascolo delle mucche invece ho un po’ paura, perché una volta una di loro mi voleva infilzare con le corna; andare al pascolo delle pecore è più divertente, perché so che probabilmente non mi infilzano con le corna; poi, anche se tentano di farlo, le mie pecore non hanno le corna e non sono tanto pericolose.

Piantare le patate mi piace anche, perché io metto il concime. Mi piace andare a tagliare l’erba, ma in verità non molto. Un po’ mi piace girare il fieno, anche se io non ne sono molto capace. Invece non sono capace per niente a mungere, magari mi piacerebbe, ma non ne sono sicura: come ho già detto, preferisco guardare la TV.

Io, da grande, non so ancora se resto in campagna, oppure se vado in città, e poi io non posso stabilire il futuro e ci penserò da grande.

Garossini di S. Germano Chisone, 1982

Tema: Che cosa farò da grande

Svolgimento

Il mio papà vorrebbe che i suoi figli continuassero al suo posto a mungere le mucche e a lavorare la campagna, però noi non vogliamo, perché non ci piace. Noi lo faremo quando non potranno più farlo loro. Se non lo facciamo, dovremo vendere tutto, perciò noi, anche se non ci piace, lo faremo lo stesso, così facciamo contenti il mio papà e la mia mamma. Non so se sono d’accordo, perché adesso non mi piace.

Garossini di S. Germano Chisone, 1985

Tema: Autunno

Svolgimento

Adesso che siamo in autunno le foglie cominciano ad ingiallire e l’albero, con molto dispiacere, deve sacrificarle facendole cadere, così almeno lui può vivere. Cosi, poveretto, rimane nudo, infreddolito ed imbarazzato; solo la linfa continua a circolare nell’albero.

Ci sono le persone che vanno per funghi, o per meglio dire, per niente, perché quest’anno non ci sono funghi. Le persone che hanno delle mucche vanno nei boschi a raccogliere il “jas”, cioè le foglie secche per la loro lettiera.

L’uva è ormai tagliata e addirittura è già quasi l’ora di bere il vino. Comincia a fare freddo e io vado a dormire con il pigiama invernale e la borsa dell’acqua calda. I giorni diventano corti, la notte arriva prima e arriva anche il freddo.

L’inverno si avvicina e io mi rattristo perché per un periodo il bosco sarà nudo e come morto e non ci saranno più gli uccellini che ti svegliano la mattina e io penserò: ”Che stupida sono stata, a pensare che gli uccellini fossero noiosi, invece ora mi mancano; però in primavera li rivedrò e allora non dirò più che gli uccellini sono noiosi”.

Garossini di S. Germano Chisone, 1986

Nuvoletta ama la mia mamma

Svolgimento

Il mio animale preferito è la mia capretta, di nome Nuvoletta. Essa è nata da Stellina, che però è morta un mese dopo di meningite.

Fino a tre giorni fa, Nuvoletta veniva in casa con noi; anche adesso vive con noi, però passa più tempo nella stalla, insieme al mio coniglio. Nuvoletta è l’unica capra che mi è rimasta. Credo che la mia capretta sia la più intelligente. Segue solo mia madre, io non so perché; cerco sempre di essere bravo con lei, ma non c’è niente da fare, scappa sempre lontano da me. A me dispiace che debba dormire giù nella sua stalla. Mia mamma dice che la vizio, perché certe volte la metto a dormire vicino a me sul sofà. Io vorrei che la mia capretta non andasse a dormire nella sua stalla, ma ormai ha quattro mesi proprio oggi, e tenerla in casa in uno scatolone non si può più. La portiamo ancora su il mattino e la sera per darle il biberon. Vuole molto bene alla mia mamma, perché da quando la sua è morta lei le ha sempre dato il biberon con il latte, così crede che sia la sua mamma.

Per un po’ di tempo, non digeriva il latte di mucca, così il veterinario ha consigliato di darle da bere il the. Ura-pro che è guarita, va matta di miele e mangia persino i biscotti con i puffi che mangio io.

0 notes

Text

STORIE DELLA SERPE

C’era una volta un bambino, e la mamma gli dava ogni giorno per colazione una scodellina di latte e pane buffetto, e con quella il bimbo andava a sedersi in cortile. Ma quando si metteva a mangiare, da una fessura del muro sbucava fuori la serpe della casa, ficcava la testina nel latte e mangiava con lui. Il bimbo ne era felice e quand’era là con la sua scodellina e la serpe non arrivava subito, egli la chiamava:

«Vieni in fretta serpicina

vieni, cara bestiolina,

la tua briciola c’è ancora

e il mio latte ti ristora!»

La serpe accorreva e mangiava di buon appetito. Si mostrava anche riconoscente, portava al bambino tante belle cose del suo tesoro nascosto: gemme scintillanti, perle e ninnoli d’oro. Ma la serpe bevevo soltanto il latte e lasciava stare i pezzi di pezzetti di pane. Una volta il bimbo prese il suo cucchiaino, la picchiò dolcemente sulla testa e disse: «Su, mangia anche il pane!». La madre, che era in cucina, udì il bimbo parlare con qualcuno e, vedendo che picchiava una serpe col cucchiaino, corse fuori con un pezzo di legno e uccise quella buona bestiolina.

Da allora ci fu nel bambino un cambiamento: finché la serpe aveva mangiato con lui, era cresciuto e si era irrobustito, ma ora perse le sue belle guancette rosse e dimagrì. Non andò molto, e la civetta prese a gridare nella notte, il pettirosso raccolse foglie e rametti per una corona funebre e il bimbo giacque ben presto nella bara.

(Da: GRIMM, Le fiabe del focolare, fiaba 105, pag. 364, ed. CDE spa, Milano, su licenza della Giulio Einaudi editore, 1996)

Ëstoria dë la sèrp

Uno vë la i avìo un meinâ quë sa maire li dounavo tû lî joùërn për deijeuin uno bollo d’ pan e lait, e oou sa bollo lou meinâ anavo se stâ ën la coùërt. Ma cant â s’ butavo a minjâ, da un përtur dâ mûr la sourtìo foro la sèrp dë la meizoun, î fichavo sa tèeticco ënt â lait e î malhavo ooub él. Lou meinarét â n’èro tou’ countënt; cant al èro eilai oou sa boulicco e la sèrp aribavo pâ subit, â l’ëdmandavo:

«Vén vitte, sërpicco,

vén, caro bëstiëtto,

da jac tu m’â atëndù,

moun lait ê co për tu!»

La sèrp courìo e î malhavo d’ boun aptit. Ilh èro co ërcounouisënto, î pourtavo â meinâ bién dë bèlla coza dë soun trézor sëcrèt: peira përsiouza, pèrla, bëleuira d’ôr. Ma la sèrp bëvìo mëc lou lait e î laisavo îtâ lî touquét dë pan. Uno vê lou meinâ à pilhà soun culheirét e â li l’à picà adréit sû la tèeticco dizënt: «Alé, mallho co lou pan!»

La maire, qu’èro ën meizoun, ilh à aouvì soun meinâ parlâ oou calcun e, vëiënt qu’â picavo soun culheirét sû d’uno sèrp, ilh ê cuorùo foro ooub un toc ëd bôc e ilh à amasà eiquëllo bravo bëstiëtto.

D’eiquê moumënt ën peui lou meinâ à cambià: fin quë la sèrp avìo malhà ooub él, al èro creisù e â s’èro fait roubust, ma euiro al à coumënsà a pèrdre sâ bèlla meisèlla rousa e al à maigrì. Pâ tarzâ, la suitto à coumënsà a bramâ ën la neuit, lou pittre roû à ërchampà dë feullha e dë brounda për fâ uno courouno e lou meinâ ê vitte îtà ën la caiso da mort.

0 notes

Text

BAMBINI VALDESI AL TEMPO DELLE PERSECUZIONI - STORIA DI FRANÇOIS PLAVAN

Il mese di Agosto 1853, partii da Torre Pellice per visitare la montagna di Angrogna, conosciuta col nome di Vaccera. Il mio compagno di viaggio era un anziano monaco cattolico. Il tempo era di un raro splendore ed eravamo felici di goderci appieno, sotto i castagni, gli ardori del sole d’Italia.

Una brava donna del villaggio di Prassuit ci rinfrescò con una scodella di eccellente latte freddo e una fetta di pane casereccio, che ci servì con molta gentilezza, poiché l’ospitalità è un’abitudine tradizionale fra i Valdesi. Quell’insolito pasto, che l’appetito di montagna aveva forse reso un po’ troppo copioso, non fece molto bene al mio anziano monaco, di modo che, arrivati in punta alla Vaccera, accettò con grande piacere la mia proposta di preparargli una tazza di thé. Ne avevo portato un pacchettino nella mia cartella, ma il difficile era reperire l’acqua bollente.

«Vede, dissi al mio compagno di viaggio, quel buon vecchio che sta uscendo dalla sua baita di pietra? Gli chiederò di darci una mano»

Mi avvicinai a lui; aveva appena fatto rientrare le vacche nella stalla e appeso ad un chiodo il suo cappellaccio di feltro, quasi vecchio quanto il proprietario, ma che gli serviva ancora da parasole nei giorni di bel tempo e da ombrello sotto la tempesta.

Ben presto l’acqua bollì, grazie alla sua sollecitudine, ed il thé, servito in una scodella in legno, ristabilì un pochino il nostro malato. Me lo prendo io, ma in realtà il merito va piuttosto all’aria vivificante delle alture, che ristora senza indugio gli organi affaticati.

Dopo aver ammirato in mia compagnia l’immensa pianura del Po distesa ai nostri piedi, solcata da fiumi e torrenti, circondata da colline scintillanti al sole d’Agosto, con le loro bianche ville, il mio compagno di strada, che aveva fretta di raggiungere Genova, mi lasciò.

Da parte mia, dopo aver contemplato quel paesaggio incomparabile, rientrai dal vecchio pastore, che mi ricevette con la più squisita ospitalità. Era scesa la sera, gli parlai della cena.

- Lasci fare a me, mi rispose barba Plavan, con l’aria felice di un uomo che pensa; non sa che cosa l’aspetta.

Poi andò a prelevare in una fessura del muro una scatola in ferro bianco dalla quale estrasse, immersa in uno spesso strato di strutto, una salsiccia tutta storta e bitorzoluta, che divenne un eccellente condimento per la minestra. Quando tutto fu pronto, feci la preghiera; il buon vecchio si tolse il cappello secondo la consuetudine e chiamò Pietro, il nipotino, bella e fresca pianticella della montagna. Poi ci mettemmo a tavola.

- Eppure, se ci pensiamo! Tanti martiri e persecuzioni, ripeteva ogni tanto il buon vecchio, e adesso abbiamo una chiesa a Torino!

Gli chiesi dettagli sulla sua famiglia. Ecco, press’a poco, il racconto che mi fece il vecchio

completato con alcuni dati presi dagli antichi storici.

«Nel 1686 i nostri padri, perseguitati da Luigi XIV e dai suoi alleati, avevano dovuto abbandonare i loro villaggi di pianura o di montagna per rifugiarsi tutti insieme in cima alla collina che vede laggiù, al centro della grande vallata di Pramollo.

Donne, bambini e vecchi, tutti erano venuti a rifugiarsi sotto la protezione dei nostri coraggiosi soldati.

La posizione privilegiata di Pomeano permetteva loro di tenere in scacco il grande capitano Catinat che, dall’alto del suo accampamento del Lazarà, dominava la Val S. Martino e la Val Chisone, ma non osava attaccare frontalmente i dirupi di Pomeano.

Gli avamposti Valdesi non davano tregua ai soldati nemici ed impedivano loro di andare ad attingere acqua alla vicina fontana, di modo che il generale fu costretto a far scavare un fossato che andava dall’accampamento alla sorgente, e che ancora si vede benissimo.

Il vecchio Gianavello aveva raccomandato, dal lontano esilio, di non trattare mai separatamente col nemico. Così, quando tre o quattro parlamentari francesi avanzarono verso Pomeano, i Valdesi rifiutarono di trattare. Tuttavia, a causa della stanchezza, o forse per la mancanza di viveri, venne dimenticata la prudenza tanto raccomandata da Gianavello. Ogni giorno venivano scannate e mangiate sei pecore, ed il gregge diminuiva a vista d’occhio.

Il perfido capo dell’armata nemica riuscì ad assopire la vigilanza dei Valdesi, o piuttosto ad attirarli in un tranello: chiese loro il libero passaggio per fornire le vettovaglie alle sue truppe in Val Luserna, e promise loro salva la vita. Sappiamo come Catinat mantenne la promessa. Gli sfortunati Valdesi che si fidarono della parola di un generale furono disarmati, incatenati due a due e condotti nelle prigioni di Luserna. Ammassati in quelle stanze infette, come i negri sui vascelli dei mercanti di schiavi, furono decimati dalla malattia e dalla miseria, i morti mischiati ai viventi. I sopravvissuti furono più tardi condotti sulle galere o in esilio.

Ma torniamo ora alla montagna e alle rocce di Pomeano, dove così vilmente furono traditi.

Mentre i soldati di Catinat imprigionavano in questo modo i coraggiosi protettori delle nostre valli, le donne erano abbandonate senza difesa alla brutalità dei soldati, irritati dalla resistenza che avevano trovato. Ogni eccesso pareva loro lecito contro gli eretici maledetti e dannati. Si ripeterono scene simili a quelle delle Pasque Piemontesi del 1655.

Rimasto solo con sua madre, in compagnia delle altre donne che si disperavano ed aumentavano lo scoramento generale con i loro lamenti, il piccolo François, vedendo i soldati francesi applicare la garrotta agli uomini, e che la stessa cosa stava per succedere a lui, si diede alla fuga.

Saltando in mezzo alle rocce e ai rododendri, senza sapere dove stesse andando, giunse ad accovacciarsi in una buca, vicino a “la Crous”. Qualche savoiardo dell’armata di Catinat lo stava inseguendo. Avendo perso le sue tracce, si misero ad imprecare ad alta voce, ed il bambino li sentì distintamente ripetere:« O Dio lo ha salvato, o il diavolo lo ha portato via»

François rimase nel suo sicuro rifugio fino a notte. Col favore delle tenebre, salì da solo fino a La Sarra, dove i francesi avevano avuto il loro accampamento e dove ancora oggi si possono vedere le loro trincee, i loro fossati e la fontana alla quale andavano ad attingere acqua. Ma i dintorni della montagna erano ancora talmente poco sicuri che il bambino rimase sette giorni senza osare uscire di fra le rocce, nel luogo chiamato La roccia di Runie, nutrendosi di violette e di radici. Per grazia di Dio, diceva il suo discendente, non morì.

Nel frattempo sulle cime era sceso il silenzio; le truppe di Catinat si erano ritirate in Val Luserna ed il piccolo François credette di poter finalmente scendere in Val Chisone senza troppo pericolo.

Ma il nemico, che stava in agguato, non tardò a scoprire la sue preda. Una moltitudine di sfortunati bambini avevano avuto una sorte simile alla sua ed erano stati presi da soli o con le loro madri. François si trovò aggregato ad una squadra di una trentina di compagni di sventura, che erano stati fatti salire mediante una scala in un fienile, sopra una stalla, dove rimasero sotto la guardia di un soldato.

Si sa quanto valeva la guardia di uno di quei barbari, che la “dragonades” del re Luigi XIV avevano abituato al mestiere di boia. Una donna della casa dove i poveri bambini erano stati ammassati gridò nel suo patouà «Oh, povri masnà qu’a passou tuti a la becherìa» oh poveri bambini che andranno tutti al macello!

François che stava all’erta, non se lo fece dire due volte: in piena notte si alzò senza fare rumore, scavalcò in punta di piedi le sentinelle addormentate e prese il largo.

Invece di riprendere la strada per Perosa, si diresse dalla parte opposta, verso le alture di San Pietro, dove Dio gli fece incontrare un buon prete che, fedele ai precetti dell’Evangelo del quale era ministro, lo accolse con umanità, gli chiese di raccontare la sua storia e gli offrì di prenderlo al suo servizio per pascolare la sua vacca. Il bambino, felice, accettò l’offerta.

Scesa la sera, il prete lo richiamò accanto a sé e gli disse:

« Dis ta bin», recita la tua benedizione.

Il bambino non capì bene il senso dell’ordine e il prete a chiedergli:

«N’a sas-tu pa niuna priéra?»

Il bambino gli recitò quel che sua madre gli aveva insegnato, quando era ancora sotto le sue tenere cure. Era l’orazione domenicale ed il Simbolo degli Apostoli. E il buon prete a dirgli:

« Di sempre ta bin a toua moda; a toua lége tuti tourné». Recita la tua benedizione a modo tuo, tutti torneranno alla tua legge.

Ma il nemico dei valdesi non dormiva. Volevano farla finita definitivamente con loro. Un nuovo editto venne emanato: coloro che avessero dato ospitalità a qualche disgraziato sfuggito ai massacri sarebbero incorsi in una forte ammenda e, in caso di recidiva, trattati come colpevoli d’eresia. Il Sabato, giorno di mercato a Pinerolo, è generalmente l’occasione per diffondere nelle campagne le notizie giunte dalla capitale. Il prete ricevette, non senza indignazione, l’editto che l’intolleranza aveva appena sfornato. La domenica mattina, dopo aver cantato messa, chiamò François e lo informò. Il ragazzo capì che doveva abbandonare il suo sicuro rifugio e si mise a piangere. Il suo protettore, non volendo abbandonarlo ai nemici, lo consolò dicendogli: «Non piangere, ti manderò un po’ sotto Torino, da un droghiere di mia conoscenza».

Prese la penna e si mise a scrivere una lettera al suo parente, segnando anche sulla busta le diverse tappe del cammino. Consegnò quella specie di itinerario al piccolo François, non senza avergli fatto mille raccomandazioni:

«Cammina sempre seguendo le indicazioni che ho scritto qui. E sii bravo con il tuo nuovo padrone»

Il piccolo montanaro non si separò senza dispiacere dal suo fedele e paterno amico, ma non c’era da indugiare. Col cuore gonfio, lasci�� l’ospitale presbiterio di San Pietro e scese tutto solo verso la pianura, sotto lo sguardo di Colui che protegge l’orfano e che ha detto: « Il mio occhio ti guiderà».

Seguendo l’itinerario tracciato sulla lettera, oltrepassò Torino, trovò senza troppa difficoltà il droghiere alla quale era indirizzata e ricevette da lui un’ottima accoglienza.

La faccia onesta del piccolo François e la storia delle sue sventure destavano l’interesse e parlavano in suo favore. Rimase a servizio diversi anni, facendo il garzone di fattoria, crescendo e sviluppandosi, fino a quando un vicino un bel giorno gli diede una grande notizia: Dio aveva avuto pietà di Sion e si era ricordato delle sue mura.

Condotti da Enrico Arnaud, i nostri padri erano rientrati nelle loro Valli. Il Dio delle battaglie, l’Eterno degli eserciti, mosso a compassione, dopo così tremendi e lunghi anni di giudizio, aveva infine detto: «Ora basta».

Guglielmo III d’Inghilterra aveva fatto pendere la bilancia dalla parte delle potenze protestanti. Vittorio Amedeo offriva ai suoi sudditi l’amnistia e la pace. Le nostre Valli, abbandonate così a lungo dai loro abitanti, tornavano ad essere un rifugio sicuro, dove il seme della pura dottrina della grazia, dell’ispirazione, della conversione, della salvezza gratuita, poteva essere conservato, come in un granaio, per essere seminato, nuovamente, a piene mani in Italia, il giorno della libertà. Ma l’ora non era ancora giunta.

Il piccolo montanaro esiliato in pianura capì il messaggio. «Per favore, mi faccia il conto, disse al padrone, torno al mio paese»