#kunstschule

Explore tagged Tumblr posts

Text

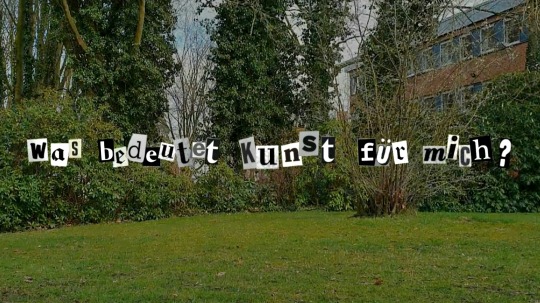

"Was bedeutet Kunst für mich?"

"Was bedeutet Kunst für mich?" Ein Kurzfilm von #Smilla_Damer (#Lingen)

Auf ihrem Youtube-Kanal schreibt die Kunsthalle: “Wir freuen uns, Ihnen den Kurzfilm ,,Was bedeutet Kunst für mich?´´ von Smilla Damer, dem Bundesfreiwilligendienst 2022/23 des Kunstverein Lingen (Kunstschule und Kunsthalle Lingen) vorzustellen. Der Film stellt ihr eigenständig organisiertes Jahresprojekt dar. In dem Kurzfilm werden viele verschiedene Meinungen zur Bedeutung von Kunst…

View On WordPress

0 notes

Text

Es ist (noch) MMM (Malle Matreus Mittwoch) 🗣️🗣️🔥🔥🔥. (Ich kann gar nicht verstehen, warum die an der Kunstschule meinten, dass ich zu unkreativ bin, hätte ich das eingereicht hätten die mich Safe angenommen, aber na ja )

Das wäre ja auch das beste Szenario gewesen. Matreus bleibt einfach auf Mallorca und genießt seinen wohlverdienten Urlaub dort. Scheiß auf den toxischen Manipulator Onkel der wiederbelebt werden will.

5 notes

·

View notes

Text

Los geht's mit dem Adventskalender

Chiara scheint nen neuen Style zu haben. Könnte mir vorstellen, dass ihre Ausstiegsgeschichte dann ist, dass sie auf eine Kunstschule wechselt.

13 notes

·

View notes

Note

Guten Tag, ich lese gerade den s&g briefwechsel zum ersten mal und wollte fragen, gibt es irgendeine wissenschaftliche übereinkunft darüber was schiller mit all seinen Begriffen genau meint? Was er sich unter z b pathetisch, naiv, dem "ganzen" etc vorgestellt hat, was genau er einem trauerspiel abverlangt (schien beim lesen ziehmlich komplex)? Und Goethe hat angefangen, irgendwann meyer vermehrt zu erwähnen, schiller dann auch, als er nach weimar zog. Wer war meyer genau

Wenn das mit den begriffen bisschen schwammig ist kann ich später welche suchen und in einer ergänzenden ask senden

Hi !!

Erstmal: Alles Gute zum ersten Schiller-Goethe-Briefwechsel-Lesen, ich hoffe, du hast Freude daran !

Dann zu Meyer (weil den zu erklären nicht so komplex ist, wie Schillers Vokabular haha): Es wird wahrscheinlich Johann Heinrich Meyer sein, ein Schweizer Künstler, der Goethe in Italien kennengelernt hat und 1791 zu ihm nach Weimar gekommen ist. Er war gut mit Goethe befreundet, hat ihn und seine Familie gemalt und ihn was Kunstsachen anging beraten. Später war er auch Leiter der Kunstschule. Er wurde auch Kunschtmeyer genannt ('Kunscht', weil er 'Kunst' als Schweizer so ausgesprochen hat).

Und jetzt zu Schillers Begriffen: Schiller hat neben seinen literarischen Werken auch viele philosophische Texte geschrieben, in denen er genau diese Begriffe erläutert bzw. seine Theorie dazu. 'Naiv' z.B. in Über naive und sentimentalische Dichtung, 'Pathetisch' in Über das Pathetische, Trauerspiele unter anderem in Über die tragische Kunst oder Über Egmont, Trauerspiel von Goethe. Unkomplex sind die Theorien nicht, einerseits, weil er eben selbst Philosoph war, andererseits, weil er schon seit seiner Schulzeit intensiven Philosophieunterricht hatte und seine Begriffe außerdem nicht nur in ihm entstehen, sondern oft auf eine lange Tradition zurückblicken und sich in den philosophischen Diskurs des 18. Jahrhunderts einreihen. Das schwingt da immer mit. Bei 'dem Ganzen' kommt es jetzt natürlich auf den Kontext an, aber wenn es im Sinne von 'Einheit' als Gegenstück zu 'Vielheit'/'Mannigfaltigkeit' verwendet wird, hängt zum Beispiel noch die gesamte Ästhetik, also Lehre von der Wahrnehmung und vom Schönen, seit Platon dran.

Ein Schiller Wörterbuch kommt (meines Wissens nach) erst Ende des Jahres raus, ansonsten werden seine Begriffe eben in den eigenen Texten oder in wissenschaftlichen Texten zu dem Thema erklärt. Wenn man zum Historischen Wörterbuch der Philosophie Zugang hat, kann ich auch das empfehlen, aber den kriegt man eben durch wissenschaftliche Institutionen. Viele Begriffe lassen sich auch im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm nachschlagen, das gibt zwar keine genaue philosophische Bedeutung, ist aber voll ausreichend für einen Überblick (auch generell was die Sprache der Zeit angeht). Für viele philosophische Begriffe gibt es auch eine Wikipedia-Seite, so z.B. für Naivität oder Pathos, das auch eine Sektion spezifisch für Schiller hat. Da kann man sich auch gut von einem Begriff zum nächsten klicken, damit die Theorie vielleicht klarer wird.

Falls es nicht klarer wird, bin ich gerne bereit, weitere Asks zu beantworten und zu versuchen, die Begriffe nochmal selbst zu erklären !

#gerade bin ich noch mit meinen prüfungen beschäftigt aber sobald ich fertig bin beantworte ichs <3#hoffentlich hat die antwort was gebracht#mich hat es auf jeden fall sehr gefreut die ask zu bekommen und zu beantworten <3#friedrich schiller

11 notes

·

View notes

Text

Kann es sein, dass Politik gerade den Platz der Kunst einnimmt?

Sicherlich – und das nicht im positiven Sinne. Nach dem 7. Oktober tauchten viele Bilder auf, die eliminatorischen Antisemitismus verherrlichten. Statt dass man sich von ihnen abwandte, wurden sie im künstlerischen Kontext teilweise sogar positiv aufgegriffen. Künstler*innen begannen, Bilder von vor Hamas-Kämpfern auf Paraglidern Flüchtenden, von Bulldozern, die den Grenzzaun zu Israel durchbrechen, oder von fliehenden »Nova«-Festivalbesucher*innen zu Bildern des Widerstands umzudeuten. Einige stellen sich bewusst in den Dienst der Propaganda der Hamas. Ich begreife das, was an den Hochschulen passiert, nicht als Politik im demokratischen Sinn, sondern als Rekrutierung für eine faschistische Bewegung. Es geht um den Rausch der Entgrenzung und Gruppenbildung. Aus der Masse initiiert scheint das Individuum erlöst von der Verantwortung für antidemokratische, gewaltsame Parolen, die die Tötung von Jüdinnen rechtfertigen. Das ist eine Absage an Intellektualität und Demokratie. Gleichzeitig findet auch keine Kunst statt, denn Kunst ist frei und individuell. Dafür soll die Jüdische Kunstschule Platz schaffen.

----------

Der Name »Jüdische Kunstschule« ist sehr plastisch. Ich stelle mir sofort ein Gebäude vor, mit einem Eingangsportal, dahinter junge Künstler*innen in ihren Werkstätten. So wird es zunächst wahrscheinlich nicht aussehen …

Der Name ist zunächst Ausdruck des Traums eines anderen, freieren, sichereren Rahmens der künstlerischen Ausbildung. Die Jüdische Kunstschule Berlin mit einem eigenen Gebäude wäre natürlich fantastisch. Als feste Institution könnte man Impulse setzen. Zum Beispiel würde man ganz gezielt israelische Künstler*innen einladen, die derzeit überall boykottiert werden. Die Jüdische Kunstschule startet im Herbst zunächst als Projekt für ein Semester, in Zusammenarbeit mit der UdK, in wechselnden Räumen und Onlinesitzungen, finanziert von der Berliner Kulturverwaltung. Wir haben für diese erste Phase Lehrende angestellt, außerdem Räume und Ateliers angemietet. Wir haben Klassen für unterschiedliche Disziplinen wie Malerei, Bildhauerei, Performance, Theater und Literatur. Wie es nach dem ersten Semester weitergehen kann, werden wir sehen.

Eine vollwertige Ausbildung können Sie zurzeit nicht anbieten?

Nein, aber vielleicht kommen wir noch dahin. Neben der Ausbildung ist uns die Vernetzung wichtig. Deswegen lassen wir zunächst auch Künstler*innen zu, die parallel an einer anderen Hochschule studieren oder den Abschluss vor Kurzem gemacht haben. In der Kunst hat Vernetzung einen sehr hohen Stellenwert. Wir beobachten, dass jüdische und israelische Künstler*innen stark marginalisiert und boykottiert werden und so aus vielen Zusammenhängen rausfliegen. Wenn man diese Netzwerke verliert, kommt man nicht weit. Dem möchten wir etwas entgegensetzen. Wir hoffen, dass sich zwischen den Studierenden über das gemeinsame Lernen hinaus Freundschaften und Arbeitsbeziehungen bilden.

Woher kommen die Professor*innen?

Wir haben acht Masterclasses mit sechs Professor*innen aus Israel und zwei aus Deutschland. Die meisten der israelischen Professor*innen kommen von der Bezalel Academy in Jerusalem, einer der renommiertesten Hochschulen für Kunst im Design im Nahen Osten, deren Geschichte bis in die 1930er Jahre zurückreicht, als zahlreiche Künstler*innen aus Deutschland vor den Nazis in die Region geflohen sind.

Wen haben Sie für das Projekt gewinnen können?

Da wäre zum Beispiel David Adika, der an der Bezalel das Department für Fotografie leitet. Seine Masterclass widmet sich dem Themenkomplex Fotografie, Identität und Menschenrechte. Ebenfalls thematisch wird die Klasse der Bildhauerin Hillal Toony Navok arbeiten. Sie unterrichtet an der Bezalel, aber auch am Shenkar College, in der Nähe von Tel Aviv. Es wird um Verletzlichkeit, Zuflucht und Schutz gehen. Die Studierenden werden performativ, installativ und plastisch im öffentlichen Raum experimentieren. Man merkt, dass diese Klassen sich Themen widmen, die gerade in der jüdischen Gegenwart virulent sind. Das Thema der Schutzräume wird hier aber nicht auf die konkreten jüdischen Erfahrungen etwa auf dem Campus begrenzt, sondern sehr viel offener verhandelt werden.

Wie lief die Bewerbung?

Das Zeitfenster war wegen der Förderzusagen sehr schmal, das machte es für die Bewerber*innen sehr schwierig. Teil der Bewerbung waren sowohl ein Motivationsschreiben als auch ein Portfolio. Uns haben sowohl die künstlerische Leistung als auch die politische Motivation interessiert. Wir wollten auf Notsituationen reagieren, in denen sich Studierende in ihren Lehrzusammenhängen befinden. Die Anzahl der Bewerber*innen war sehr hoch und wir mussten die Auswahl lange diskutieren. Wir hoffen sehr, das Vorhaben im nächsten Jahr fortsetzen zu können. Die meisten Bewerbungen kamen aus Deutschland, allerdings kamen auch viele aus Israel und den USA, außerdem aus ganz anderen Ländern, wie etwa der Ukraine oder der Türkei.

1 note

·

View note

Text

What's in My Pänts?, 10x15cm Linocut Postcard, 2024.🏳️⚧️💅✨️

Had a comfy Monday morning shift at the Linoprint factory with bebe 🐈☺️☕️ I'll be checking out the Diplomausstellung @epilog_diplomausstellung at Kunstschule Wien (Liebknechtgasse 30, Wien) later in the day (around 3pm), so maybe I'll see some of you there! I really recommend checking it out, it happens once a year (bc people graduate once a year) + was always a pleasure.<333

Also, lemme know if you have any requests for future postcards/prints!

#queerprints #queerart #queerartist #linocutart #linocut #linolove #linoldruck #linolschnitt #druckgrafik #druckgrafiker #printmaker #printmaking #viennaartist #viennaart #transart #transartist #transpride #lgbt #trans #transgender

instagram

#transartist#queerartist#queer artist#trans artist#queer art#printmaker#printmaking#druckgrafik#linoldruck#queerprintshop#Instagram

2 notes

·

View notes

Text

„Phönix aus der Asche!“

Der Kurator Frank W. Weber weilte in der Woche davor in der litauischen Partnerstadt Birzai und zeigte stolz ein Präsent. „In der dortigen städtischen Kunstschule bekam ich dieses Gastgeschenk, eine keramische Arbeit eines 10 jährigen Mädchens. Ohne vom Unglück des Galeriebrandes zu wissen bekam ich einen Feuervogel geschenkt. Dieser Phönix steht für die erneute und kraftvolle Auferstehung unserer Stadtgalerie und wird uns in Zukunft, als feste Installation hier im Raum vor erneutem Unheil bewahren. Herzlichen Dank an unser Städtepartner in Birzai.“

#kunst geschoss#stadtgalerie#werder havel#kunstgalerie#frank w weber#feuer#brand#rekonstruktion#birzai#phoenix

0 notes

Text

Julius Levin: Ein Blick auf Leben & Werk

Julius (auch “Julo��) Levin wurde am 5. September 1901 in Stettin als drittes und jüngstes Kind einer jüdischen Familie geboren. Als kaufmännischer Lehrling besuchte er ab dem Jahre 1919 die Abendkurse der Stettiner Kunstschule. Im Anschluss lernt er in der Kunstgewerbeschule bei Karl Kriete, Josef Urbach sowie Johan Thorn Prikker. Letzterem Lehrer folgt er 1921 nach München und 1923 auf die…

0 notes

Photo

Von DPA Veröffentlicht am 9. Januar 2025 Als in den 1960er Jahren die erste Birkenstock -Sandale vorgestellt wurde, war von dem heutigen Erfolg der Marke zunächst nichts zu ahnen. Doch Jahrzehnte später hat sich die Gesundheitssandale zum Trendschuh entwickelt. Nach Ansicht des Modeunternehmens sind die Sandalen sogar Kunstwerke und als solche urheberrechtlich geschützt. Das hat nun der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe unter die Lupe genommen. shutterstockDer Erste Zivilsenat verhandelte am Donnerstag zu drei Klagen von Birkenstock gegen Konkurrenten. Sie hatten Sandalen im Angebot, die den eigenen Modellen sehr ähnlich sehen. Der Schuhhersteller mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz sieht darin einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Denn Birkenstock-Sandalen seien Werke der angewandten Kunst, die nicht einfach nachgeahmt werden dürften. Wann das höchste deutsche Zivilgericht seine Entscheidung verkündet, ist noch unklar. (Az. I ZR 16/24)Das Urheberrecht verleiht dem sogenannten Schöpfer eines Werkes zunächst die exklusiven Nutzungsrechte an diesem Objekt. Dritte dürfen es also nicht ohne Erlaubnis wiedergeben oder vervielfältigen. Anders als zum Beispiel das Patent- oder Designrecht dient das Urheberrecht dem Schutz kreativer Leistungen. Urheberrechtlich geschützt sind etwa Schriftwerke, Filme, Computer-Programme - sowie Werke der bildenden oder angewandten Kunst.Was ist "Kunst"?Der Begriff "Kunst" im Kontext des Urheberrechtes erwecke oft den Eindruck, dass es dabei nur um zweckfreie Kunst ginge - wie ein Gemälde oder ein Musikstück, sagt Rechtsanwalt Konstantin Wegner, der Birkenstock seit Jahren vor Gericht vertritt. "Im Urheberrecht ist aber seit Jahrzehnten anerkannt, dass auch herausragendes Design von Gebrauchsgegenständen urheberrechtlich geschützt sein kann." Das hätten Gerichte bereits etwa zu Leuchten im Stil der Bauhaus-Kunstschule, Möbeln des Architekten und Designers Le Corbusier und einem Porsche-Modell entschieden.In dieser Tradition sieht Birkenstock auch die eigenen Sandalendesigns. Konkret geht es um vier Modelle: "Arizona" (die Sandale mit zwei breiten Riemen, die 2023 im Hollywood-Film "Barbie" besondere Erwähnung fand), "Madrid" (mit einem Riemen), "Gizeh" (mit Zehentrenner) sowie den Clog "Boston". Dem Unternehmen nach sind es die Klassiker, die Verbraucherinnen und Verbraucher typischerweise mit der Marke in Verbindung bringen.Wegner sagt, es seien sowohl einzelne Elemente wie Schnallen, Materialien oder die Riemenführung, als auch die Kombination dieser Elemente, die die Sandalenmodelle zu Werken der angewandten Kunst machten und den Urheberrechtsschutz begründeten. Das Design von Erfinder Karl Birkenstock im Stil Brutalismus sei einmalig gewesen, als die Klassiker zuerst erschienen.OLG sah keine künstlerische LeistungFür diesen neuen Ansatz hagelte es in den 1960ern auf der Düsseldorfer Schuhmesse Kritik. "Birkenstock wurde damals von anderen Ausstellern als Quertreiber beschimpft", sagt Steffen Schäffner, Leiter des Bereichs Intellectual Property (deutsch: geistiges Eigentum). Auch wegen des schweren Starts sei es dem Unternehmen wichtig, dass andere sich nicht einfach an den Erfolg dranhängen. "Wir sind überzeugt, dass Karl Birkenstock etwas geschaffen hat, was dem Urheberrechtsschutz zugänglich ist", so Schäffner.Die Vorinstanzen waren dazu aber uneinig. Während das Landgericht Köln die Schuhmodelle zunächst als Werke der angewandten Kunst anerkannte und den Klagen entsprechend stattgab, wurden sie auf Berufung der beklagten Unternehmen vom Oberlandesgericht Köln später abgewiesen. Die Schuhe erfüllten nicht die Anforderungen an ein Werk, so das Gericht. Es sei keine künstlerische Leistung feststellbar gewesen.Ähnlich sieht das der Kaffeekonzern Tchibo - der längst nicht mehr nur Kaffee im Angebot hat. Das Hamburger Unternehmen gehört zu den drei Beklagten, die Birkenstock-ähnliche Modelle verkauften und deshalb nun vor Gericht stehen. Das Unternehmen sehe bei den Birkenstock-Modellen nicht die für ein Urheberrecht erforderliche Schöpfungshöhe, erklärte ein Sprecher.Funktionalität versus Kreativität"Ob etwas urheberrechtlich als Werk geschützt ist, wird nach Rechtsprechung des EuGH und des BGH daran festgemacht, ob der Gegenstand ein Original ist - also eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers", erklärt Jens Klaus Fusbahn, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Darin müsse die Persönlichkeit des Urhebers und seine freie, kreative Schaffensentscheidung zum Ausdruck gebracht werden.Anders als bildende Kunst stehe angewandte Kunst allerdings vor der Herausforderung, auch einen funktionellen Auftrag erfüllen zu müssen, so Fusbahn. Für die Frage nach dem Urheberrechtsschutz sei daher entscheidend, ob über den technischen Zwang hinaus eine gewisse Gestaltungsfreiheit künstlerisch ausgenutzt wurde. Das OLG Köln habe das in den Birkenstock-Verfahren mangels ausreichenden Vortrags zum Schaffensprozess und den getroffenen künstlerischen Gestaltungsentscheidungen verneint.Darf Kunst ökonomische Ziele haben?Nach erster Einschätzung des BGH habe das OLG bei seiner Bewertung die richtigen Maßstäbe angesetzt, erklärte der Vorsitzende Richter, Thomas Koch, in der mündlichen Verhandlung. Es habe für die Definition eines Werkes der angewandten Kunst zutreffend eine bestimmte Gestaltungshöhe gefordert. Die Darlegungslast für einen Urheberrechtsschutz liege beim klagenden Hersteller.Der Anwalt aufseiten Birkenstocks hielt dagegen: Das OLG habe einen Kunstbegriff zugrunde gelegt, der deutlich über die Definition in der bisherigen Rechtsprechung von BGH und EuGH hinausgehe. Es habe darauf abgestellt, dass Kunst zweckfrei sein müsse und keine ökonomischen Ziele verfolgen dürfe. Es könne aber nicht sein, dass ein Gegenstand nur deswegen keine Kunst sei, weil er sich gut verkaufen soll.Es ist längst nicht der erste Fall, in dem Birkenstock gegen Nachahmungen juristisch vorgeht. In der Vergangenheit berief sich der Hersteller etwa auf Design- oder Wettbewerbsrecht. Sollte nach Ansicht des BGH nun das Urheberrecht greifen, hätte das für das Unternehmen mehrere Vorteile. "Das Urheberrecht ist ein unheimlich langlebiges Recht, weil es 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers noch Schutz gewährt", erklärt Fusbahn. Zudem sei im Gegensatz etwa zum Designrecht kein formaler Eintrag nötig. Source link

0 notes

Photo

Von DPA Veröffentlicht am 9. Januar 2025 Als in den 1960er Jahren die erste Birkenstock -Sandale vorgestellt wurde, war von dem heutigen Erfolg der Marke zunächst nichts zu ahnen. Doch Jahrzehnte später hat sich die Gesundheitssandale zum Trendschuh entwickelt. Nach Ansicht des Modeunternehmens sind die Sandalen sogar Kunstwerke und als solche urheberrechtlich geschützt. Das hat nun der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe unter die Lupe genommen. shutterstockDer Erste Zivilsenat verhandelte am Donnerstag zu drei Klagen von Birkenstock gegen Konkurrenten. Sie hatten Sandalen im Angebot, die den eigenen Modellen sehr ähnlich sehen. Der Schuhhersteller mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz sieht darin einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Denn Birkenstock-Sandalen seien Werke der angewandten Kunst, die nicht einfach nachgeahmt werden dürften. Wann das höchste deutsche Zivilgericht seine Entscheidung verkündet, ist noch unklar. (Az. I ZR 16/24)Das Urheberrecht verleiht dem sogenannten Schöpfer eines Werkes zunächst die exklusiven Nutzungsrechte an diesem Objekt. Dritte dürfen es also nicht ohne Erlaubnis wiedergeben oder vervielfältigen. Anders als zum Beispiel das Patent- oder Designrecht dient das Urheberrecht dem Schutz kreativer Leistungen. Urheberrechtlich geschützt sind etwa Schriftwerke, Filme, Computer-Programme - sowie Werke der bildenden oder angewandten Kunst.Was ist "Kunst"?Der Begriff "Kunst" im Kontext des Urheberrechtes erwecke oft den Eindruck, dass es dabei nur um zweckfreie Kunst ginge - wie ein Gemälde oder ein Musikstück, sagt Rechtsanwalt Konstantin Wegner, der Birkenstock seit Jahren vor Gericht vertritt. "Im Urheberrecht ist aber seit Jahrzehnten anerkannt, dass auch herausragendes Design von Gebrauchsgegenständen urheberrechtlich geschützt sein kann." Das hätten Gerichte bereits etwa zu Leuchten im Stil der Bauhaus-Kunstschule, Möbeln des Architekten und Designers Le Corbusier und einem Porsche-Modell entschieden.In dieser Tradition sieht Birkenstock auch die eigenen Sandalendesigns. Konkret geht es um vier Modelle: "Arizona" (die Sandale mit zwei breiten Riemen, die 2023 im Hollywood-Film "Barbie" besondere Erwähnung fand), "Madrid" (mit einem Riemen), "Gizeh" (mit Zehentrenner) sowie den Clog "Boston". Dem Unternehmen nach sind es die Klassiker, die Verbraucherinnen und Verbraucher typischerweise mit der Marke in Verbindung bringen.Wegner sagt, es seien sowohl einzelne Elemente wie Schnallen, Materialien oder die Riemenführung, als auch die Kombination dieser Elemente, die die Sandalenmodelle zu Werken der angewandten Kunst machten und den Urheberrechtsschutz begründeten. Das Design von Erfinder Karl Birkenstock im Stil Brutalismus sei einmalig gewesen, als die Klassiker zuerst erschienen.OLG sah keine künstlerische LeistungFür diesen neuen Ansatz hagelte es in den 1960ern auf der Düsseldorfer Schuhmesse Kritik. "Birkenstock wurde damals von anderen Ausstellern als Quertreiber beschimpft", sagt Steffen Schäffner, Leiter des Bereichs Intellectual Property (deutsch: geistiges Eigentum). Auch wegen des schweren Starts sei es dem Unternehmen wichtig, dass andere sich nicht einfach an den Erfolg dranhängen. "Wir sind überzeugt, dass Karl Birkenstock etwas geschaffen hat, was dem Urheberrechtsschutz zugänglich ist", so Schäffner.Die Vorinstanzen waren dazu aber uneinig. Während das Landgericht Köln die Schuhmodelle zunächst als Werke der angewandten Kunst anerkannte und den Klagen entsprechend stattgab, wurden sie auf Berufung der beklagten Unternehmen vom Oberlandesgericht Köln später abgewiesen. Die Schuhe erfüllten nicht die Anforderungen an ein Werk, so das Gericht. Es sei keine künstlerische Leistung feststellbar gewesen.Ähnlich sieht das der Kaffeekonzern Tchibo - der längst nicht mehr nur Kaffee im Angebot hat. Das Hamburger Unternehmen gehört zu den drei Beklagten, die Birkenstock-ähnliche Modelle verkauften und deshalb nun vor Gericht stehen. Das Unternehmen sehe bei den Birkenstock-Modellen nicht die für ein Urheberrecht erforderliche Schöpfungshöhe, erklärte ein Sprecher.Funktionalität versus Kreativität"Ob etwas urheberrechtlich als Werk geschützt ist, wird nach Rechtsprechung des EuGH und des BGH daran festgemacht, ob der Gegenstand ein Original ist - also eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers", erklärt Jens Klaus Fusbahn, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Darin müsse die Persönlichkeit des Urhebers und seine freie, kreative Schaffensentscheidung zum Ausdruck gebracht werden.Anders als bildende Kunst stehe angewandte Kunst allerdings vor der Herausforderung, auch einen funktionellen Auftrag erfüllen zu müssen, so Fusbahn. Für die Frage nach dem Urheberrechtsschutz sei daher entscheidend, ob über den technischen Zwang hinaus eine gewisse Gestaltungsfreiheit künstlerisch ausgenutzt wurde. Das OLG Köln habe das in den Birkenstock-Verfahren mangels ausreichenden Vortrags zum Schaffensprozess und den getroffenen künstlerischen Gestaltungsentscheidungen verneint.Darf Kunst ökonomische Ziele haben?Nach erster Einschätzung des BGH habe das OLG bei seiner Bewertung die richtigen Maßstäbe angesetzt, erklärte der Vorsitzende Richter, Thomas Koch, in der mündlichen Verhandlung. Es habe für die Definition eines Werkes der angewandten Kunst zutreffend eine bestimmte Gestaltungshöhe gefordert. Die Darlegungslast für einen Urheberrechtsschutz liege beim klagenden Hersteller.Der Anwalt aufseiten Birkenstocks hielt dagegen: Das OLG habe einen Kunstbegriff zugrunde gelegt, der deutlich über die Definition in der bisherigen Rechtsprechung von BGH und EuGH hinausgehe. Es habe darauf abgestellt, dass Kunst zweckfrei sein müsse und keine ökonomischen Ziele verfolgen dürfe. Es könne aber nicht sein, dass ein Gegenstand nur deswegen keine Kunst sei, weil er sich gut verkaufen soll.Es ist längst nicht der erste Fall, in dem Birkenstock gegen Nachahmungen juristisch vorgeht. In der Vergangenheit berief sich der Hersteller etwa auf Design- oder Wettbewerbsrecht. Sollte nach Ansicht des BGH nun das Urheberrecht greifen, hätte das für das Unternehmen mehrere Vorteile. "Das Urheberrecht ist ein unheimlich langlebiges Recht, weil es 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers noch Schutz gewährt", erklärt Fusbahn. Zudem sei im Gegensatz etwa zum Designrecht kein formaler Eintrag nötig. Source link

0 notes

Text

Finissage & mehr

"Was bedeutet Kunst für mich?" – Ein Film von Smilla Damer, Uraufführung bei der Finissage der Gruppenausstellung „40 Jahre – 40 Künstler:innen“,#Lingen #KunstHalle , Morgen, Sonntag ab 17 Uhr, Eintritt in die Kunsthalle ist dann frei.

“Was bedeutet Kunst für mich?” – Ein Film von Smilla Damer im Rahmen der Finissage der Gruppenausstellung „40 Jahre – 40 Künstler:innen“ Lingen (Ems) – Kunst-/Halle IV, Kaiserstraße 10a Sonntag, 20. August 2023 ab 17 Uhr sowie um 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr Der Eintritt in die Kunsthalle Lingen ist ab 17 Uhr frei. An diesem Sonntag endet die umfangreiche Gruppenausstellung „40 Jahre – 40…

View On WordPress

#Bettina von Arnim#Bundesfreiwilligendienst#Finissage#FLAKA HALITI#Harry Kramer#Heiner Schepers#Judith Hopf#Karl Otto Götz#Kunsthalle#Kunstschule#Kunstverein Lingen#Leiko Ikemura#Lingen (Ems)#Marjetica Potrč#Meike Behm#Smilla Damer

0 notes

Photo

Von DPA Veröffentlicht am 9. Januar 2025 Als in den 1960er Jahren die erste Birkenstock -Sandale vorgestellt wurde, war von dem heutigen Erfolg der Marke zunächst nichts zu ahnen. Doch Jahrzehnte später hat sich die Gesundheitssandale zum Trendschuh entwickelt. Nach Ansicht des Modeunternehmens sind die Sandalen sogar Kunstwerke und als solche urheberrechtlich geschützt. Das hat nun der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe unter die Lupe genommen. shutterstockDer Erste Zivilsenat verhandelte am Donnerstag zu drei Klagen von Birkenstock gegen Konkurrenten. Sie hatten Sandalen im Angebot, die den eigenen Modellen sehr ähnlich sehen. Der Schuhhersteller mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz sieht darin einen Verstoß gegen das Urheberrecht. Denn Birkenstock-Sandalen seien Werke der angewandten Kunst, die nicht einfach nachgeahmt werden dürften. Wann das höchste deutsche Zivilgericht seine Entscheidung verkündet, ist noch unklar. (Az. I ZR 16/24)Das Urheberrecht verleiht dem sogenannten Schöpfer eines Werkes zunächst die exklusiven Nutzungsrechte an diesem Objekt. Dritte dürfen es also nicht ohne Erlaubnis wiedergeben oder vervielfältigen. Anders als zum Beispiel das Patent- oder Designrecht dient das Urheberrecht dem Schutz kreativer Leistungen. Urheberrechtlich geschützt sind etwa Schriftwerke, Filme, Computer-Programme - sowie Werke der bildenden oder angewandten Kunst.Was ist "Kunst"?Der Begriff "Kunst" im Kontext des Urheberrechtes erwecke oft den Eindruck, dass es dabei nur um zweckfreie Kunst ginge - wie ein Gemälde oder ein Musikstück, sagt Rechtsanwalt Konstantin Wegner, der Birkenstock seit Jahren vor Gericht vertritt. "Im Urheberrecht ist aber seit Jahrzehnten anerkannt, dass auch herausragendes Design von Gebrauchsgegenständen urheberrechtlich geschützt sein kann." Das hätten Gerichte bereits etwa zu Leuchten im Stil der Bauhaus-Kunstschule, Möbeln des Architekten und Designers Le Corbusier und einem Porsche-Modell entschieden.In dieser Tradition sieht Birkenstock auch die eigenen Sandalendesigns. Konkret geht es um vier Modelle: "Arizona" (die Sandale mit zwei breiten Riemen, die 2023 im Hollywood-Film "Barbie" besondere Erwähnung fand), "Madrid" (mit einem Riemen), "Gizeh" (mit Zehentrenner) sowie den Clog "Boston". Dem Unternehmen nach sind es die Klassiker, die Verbraucherinnen und Verbraucher typischerweise mit der Marke in Verbindung bringen.Wegner sagt, es seien sowohl einzelne Elemente wie Schnallen, Materialien oder die Riemenführung, als auch die Kombination dieser Elemente, die die Sandalenmodelle zu Werken der angewandten Kunst machten und den Urheberrechtsschutz begründeten. Das Design von Erfinder Karl Birkenstock im Stil Brutalismus sei einmalig gewesen, als die Klassiker zuerst erschienen.OLG sah keine künstlerische LeistungFür diesen neuen Ansatz hagelte es in den 1960ern auf der Düsseldorfer Schuhmesse Kritik. "Birkenstock wurde damals von anderen Ausstellern als Quertreiber beschimpft", sagt Steffen Schäffner, Leiter des Bereichs Intellectual Property (deutsch: geistiges Eigentum). Auch wegen des schweren Starts sei es dem Unternehmen wichtig, dass andere sich nicht einfach an den Erfolg dranhängen. "Wir sind überzeugt, dass Karl Birkenstock etwas geschaffen hat, was dem Urheberrechtsschutz zugänglich ist", so Schäffner.Die Vorinstanzen waren dazu aber uneinig. Während das Landgericht Köln die Schuhmodelle zunächst als Werke der angewandten Kunst anerkannte und den Klagen entsprechend stattgab, wurden sie auf Berufung der beklagten Unternehmen vom Oberlandesgericht Köln später abgewiesen. Die Schuhe erfüllten nicht die Anforderungen an ein Werk, so das Gericht. Es sei keine künstlerische Leistung feststellbar gewesen.Ähnlich sieht das der Kaffeekonzern Tchibo - der längst nicht mehr nur Kaffee im Angebot hat. Das Hamburger Unternehmen gehört zu den drei Beklagten, die Birkenstock-ähnliche Modelle verkauften und deshalb nun vor Gericht stehen. Das Unternehmen sehe bei den Birkenstock-Modellen nicht die für ein Urheberrecht erforderliche Schöpfungshöhe, erklärte ein Sprecher.Funktionalität versus Kreativität"Ob etwas urheberrechtlich als Werk geschützt ist, wird nach Rechtsprechung des EuGH und des BGH daran festgemacht, ob der Gegenstand ein Original ist - also eine eigene geistige Schöpfung des Urhebers", erklärt Jens Klaus Fusbahn, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Darin müsse die Persönlichkeit des Urhebers und seine freie, kreative Schaffensentscheidung zum Ausdruck gebracht werden.Anders als bildende Kunst stehe angewandte Kunst allerdings vor der Herausforderung, auch einen funktionellen Auftrag erfüllen zu müssen, so Fusbahn. Für die Frage nach dem Urheberrechtsschutz sei daher entscheidend, ob über den technischen Zwang hinaus eine gewisse Gestaltungsfreiheit künstlerisch ausgenutzt wurde. Das OLG Köln habe das in den Birkenstock-Verfahren mangels ausreichenden Vortrags zum Schaffensprozess und den getroffenen künstlerischen Gestaltungsentscheidungen verneint.Darf Kunst ökonomische Ziele haben?Nach erster Einschätzung des BGH habe das OLG bei seiner Bewertung die richtigen Maßstäbe angesetzt, erklärte der Vorsitzende Richter, Thomas Koch, in der mündlichen Verhandlung. Es habe für die Definition eines Werkes der angewandten Kunst zutreffend eine bestimmte Gestaltungshöhe gefordert. Die Darlegungslast für einen Urheberrechtsschutz liege beim klagenden Hersteller.Der Anwalt aufseiten Birkenstocks hielt dagegen: Das OLG habe einen Kunstbegriff zugrunde gelegt, der deutlich über die Definition in der bisherigen Rechtsprechung von BGH und EuGH hinausgehe. Es habe darauf abgestellt, dass Kunst zweckfrei sein müsse und keine ökonomischen Ziele verfolgen dürfe. Es könne aber nicht sein, dass ein Gegenstand nur deswegen keine Kunst sei, weil er sich gut verkaufen soll.Es ist längst nicht der erste Fall, in dem Birkenstock gegen Nachahmungen juristisch vorgeht. In der Vergangenheit berief sich der Hersteller etwa auf Design- oder Wettbewerbsrecht. Sollte nach Ansicht des BGH nun das Urheberrecht greifen, hätte das für das Unternehmen mehrere Vorteile. "Das Urheberrecht ist ein unheimlich langlebiges Recht, weil es 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers noch Schutz gewährt", erklärt Fusbahn. Zudem sei im Gegensatz etwa zum Designrecht kein formaler Eintrag nötig. Source link

0 notes

Text

Ne Idee für Chiaras Story nächste Staffel:

Chiara möchte unbedingt an einer Kunstschule angenommen werden, muss dafür aber einige Kunstwerke vorlegen. Doch dann verletzt sie sich im Wald am Arm und darf ihn einige Zeit lang nicht belasten, während die Deadline für die Bewerbung immer näher rückt.

9 notes

·

View notes

Text

„about bauhaus“ – zweite Staffel - Der Podcast des Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung

Oft zitiert, viel erforscht und häufig missverstanden – auch über 100 Jahre nach seiner Gründung inspiriert und bewegt das Bauhaus die Menschen. Als Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze kann uns die legendäre Kunstschule bis heute überraschen. Der Podcast „about bauhaus“ des Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung hinterfragt Bekanntes und entdeckt Neues rund um die…

#about bauhaus#amazon Music#Apple#Bauhaus-Archiv#Berlin#Deezer#Dessau#Esther Perbandt#Gestaltung#Klangwelten#Marina Weisband#Podcast#Podigee#Spotify#Weimar

0 notes

Text

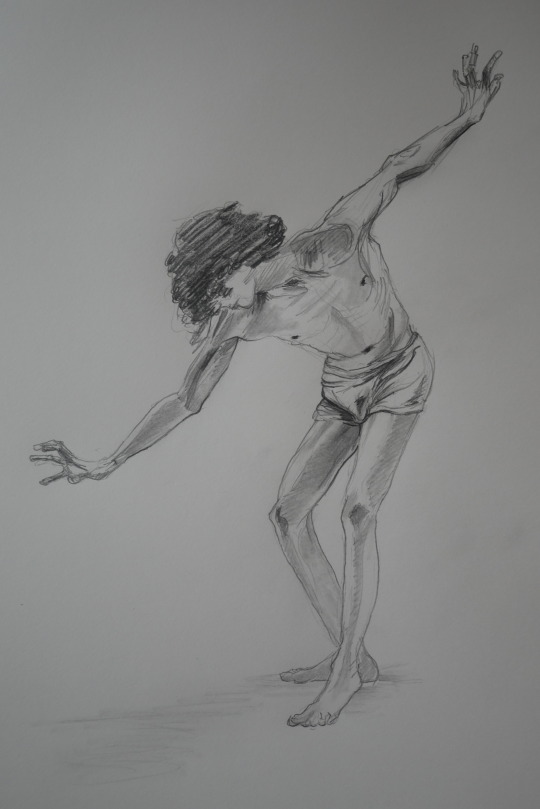

Sep 2024 Ich muß mich jetzt mal wieder in die Unterhosenwelt der Kunstschul-Modelle einarbeiten. Der hier ein ganz hübsches Kerlchen mit schwarzen Locken, aber ziemlich verhungert. Die Beine wirklich so dünn… Und was die immer mit ihren Händen anstellen. Mir selbst ist es ganz unmöglich, meine Finger, über das Niveau des Handrückens hinaus, nach oben zu spreizen. Hat auch irgendwie was Maniriertes an sich, so ne Handhaltung. Allerdings: ich mache Fortschritte! Aber wenn ich sehe, wie leicht echte Illustratoren mit sowas fertigwerden, dann ist mein Zeug doch nur übelstes blutiges Rumhacken. Trotzdem geb ich nicht auf, denn ich werde noch das ganz große Ding abliefern. Van Gogh hatte auch nur ne schwere Bauernhand und ansonsten nix als seinen rotblonden, wütenden Wahnsinn.

0 notes

Text

ꕥ — WELCOME TO EXO COSMIA, ŌGAMI SHIRO. 🌑

ꕥ — OOC INFORMATION;

name / alias: aseri age: 18 pronouns: they/he ooc contact: kiringtwilight (twitter) other characters in xc: -

ꕥ — IC INFORMATION;

name: ōgami shiro age: 14 pronouns: she/they/he series: shoujo kageki revue starlight (re:live) canon point: post-remains stageplay app triggers: canon-typical violence, depictions of mental illness, child indenture

personality:

sharp, composed, and disciplined, ōgami shiro wields strength and self-restraint with a long-refined mastery.

raised as a maid, to look after and guard her master are the staples of shiro’s objectives; not a moment passes when others’ well-beings escape her concern. she is precise and critical, making her observations from afar and proactively charting a course in accordance to her master’s best interests. though she may come across as strict at times, particularly towards her master, all of her actions are fuelled by a great amount of care. shiro is compassionate and kind, even if such is not immediately obvious, and eager to engage in whatever might make her lord smile.

in her loyalty to her purpose, she often disregards many things she deems unnecessary. she puts others before herself and does so without complaint, bottling up how she truly feels behind a face of modesty. shiro is committed to a display of perfection at all times, wishing to honor her position as an attendant of the siegfelds. she makes a point to be flawless in every regard, constantly going the extra mile. often has she been described as being difficult to parse, with her peers questioning who or what exactly she is— to which she simply replies, “just a normal maid, you see.”

but beneath her carefully-maintained perfection on the surface, a darkness dwells deep below. ruthless, cold, vindictive, jealous, and selfish— ōgami shiro sees within herself a wretched soul, warped and wounded. it is a part of her she is ashamed to admit; one that curses her fate as a servant of the house siegfeld, who burns with jealousy for the love of her master. it is this side of her that embodies the true existence of a stage girl: an existence that is arrogant, greedy, and governed by desire before all else— and as such has long been hidden away.

despite all of this, shiro is still, ultimately, a kid. she can be moody, petty, and detached— and she can also be playful, silly, and timid. though she may have yet to reconcile with this fact, she still has much of her life to live out, and many things to learn.

something your muse struggles with: a watery sense of self.

your muse’s greatest strength: an overwhelming resolve, a devotion that knows no bounds.

history / background:

as a member of the ōgami family, shiro’s purpose is none but to serve the siegfelds.

upon the moment of her birth, she is indentured to the service of the young heiress, stella siegfeld; they are the same in age, and in kinder terms considered childhood friends. disciplined from youth, shiro devotes her everything into becoming a maid worthy of serving her master— maturing faster than her peers and surpassing all that is expected of her. her existence is one that hinges on her servitude, and in looking after stella’s well-being, shiro excels.

when stella enrolls in staatliche kunstschule münchen, the most prestigious theatre school in europe, shiro follows her. she beats out 200 other applicants for her place, and does so solely for the purpose of watching the way her master shines from behind the stage curtains. she is content with this; to surrender her spot under the lights to see stella burn brighter than anyone else.

but then comes a moment when stella falters.

forsaken by the theatre, stella’s brilliance dies out like a snuffed flame. she is cursed, scorned, and dead to the eyes of the audience— and shiro swears to protect her. it is a promise that cements itself in her heart; one forged of her master’s grief. stella is shining, then and always. shiro needs to see it again. she needs to protect her brilliance.

when stella’s grandmother, victoria siegfeld, invites her to rediscover her brilliance in japan, stella crosses the sea in pursuit of her new stage—her rebirth— and shiro is by her side. the journey proves fruitful, for upon their enrolment in siegfeld institute of music’s junior high, her master changes. she smiles more, laughs more— but most importantly, makes new friends. she’s different, shiro notices. stella is growing.

but shiro doesn’t know how to feel about that.

as time passes, this change only grows more evident: stella begins to stand on her own two feet. it’s a side of her that surprises shiro, one true to her pursuit of ‘rebirth’— but it is also equal parts distressing. she feels uneasy, apprehensive; the more stella grows, the less shiro will be needed by her side. in her heart, shiro knows that this is indeed a good thing— a regaining of stella’s brilliance she has always wished to see. but why was it caused by something— no, someone else?

shiro has given her life to house siegfeld; given up everything. she doesn’t have a reason to stand on the stage if not for her lord.

if stella has found her reason to stand upon the stage, then shiro’s enemy has changed. her foes are not the shadowy audience of the theatre. why should one need a reason? why should one stand on the stage at all, when it could be so cruel?

in her mind, stella’s cries resound:

‘i hate it… save me, shiro!’

the heavens themselves pass down their decree:

“oh, i see. how cold-blooded you are to want to see the greatest of all tragedies... the extinction of the stage girls!”

the curtains draw on the revue of extinction: shiro stands centre-stage, and points her weapons to the friends stella has made. she accuses them of stealing her master from her, and will put an end to such a farce. she will free stella from the stage that has made a prisoner of her… even if that means cutting down her master herself.

the revue comes to a climax, and shiro is met with a duel against stella. she vows to drag stella off of the stage if she finds even a speck of hesitance in her actions, and stella promises to show her how she truly feels with her sword.

in the end, stella’s brilliance wins out, and the revue ends.

shiro wonders if this means that stella doesn’t need her anymore— if she is no longer wanted to stand by her side. stella tells her that she wants shiro to live a life of her own.

as they leave the theatre, shiro acquiesces.

… but who is she if not a maid of the siegfeld family? who is she without her master? shiro doesn’t want to find out.

powers / abilities: n/a

inherent abilities:

stick-fighting proficiency (single/dual batons). able to dual-wield batons and a long staff masterfully, shiro is considered a great threat during revues for her skills in combat that far outstrip her peers. her spatially aware use of her weapon(s) allows her to take on multiple opponents at once.

martial arts proficiency. in the pursuit of protecting her master at all times, shiro has been trained in defensive martial arts since young— though she usually has very little need of a practical use for them, thankfully. the impressive strength and agility she has developed through such rigorous training carries onto her proficiency in stage-fighting.

stage ability. the skills of the theatre; singing, dancing, and acting, amongst many others. despite her age, shiro is considered to be on par with the edels— the greatest students of the siegfeld institute of music. with incredible precision, she is able to emulate the characters of others almost flawlessly, and adapt to improvisational etudes with ease. sometimes it is as though the roles she plays and the worlds of the plays seem to jump out to reality, invoked by her acting.

items / weapons:

schnee & glockchen. two twin batons that can be combined to form a long staff (schneeglöckchen; ‘snowdrop’). her weapon is sheer white, embossed with gold accents; embedded at the chappes are round blue gems.

revue uniform. a white uniform with a gold trim, somewhat reminiscent of gladiator’s clothing. worn during revues, it prioritises ease of movement and breathability, all the while having a theatre-appropriate flair to it that allows the wearer to shine on stage.

revue cloak. an embroidered white cloak, worn over her right shoulder. corded tassels drape and tie together her outfit. it is attached to her uniform through an antique brooch-like golden clock, with hands pointing perpetually to 19:15 (7:15 o’clock).

starting ability: n/a starting item: also none

extra:

having grown up in munich, shiro is proficient in both japanese and german. while i speak japanese, i’m not versed at all in german, so in the event it ever comes up, i’ll be sticking to common words and phrases!

revues are ‘duels’, but they’re also very metaphorical/theatrical in nature, and don’t involve anyone actually getting hurt (sans emotionally). so, while shiro could absolutely get into a fight like most middle-schoolers do (and very likely win), she has never actually gotten violent with anyone (and doesn’t particularly wish to, either).

watch revue starlight yall (*´꒳`*)

discord id: oogamishiro passcode: she was born in a wet cardboard box all alone 😣 (IM GONNA GET YOU OUT OF THERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

0 notes