#almanacco del mistero

Explore tagged Tumblr posts

Text

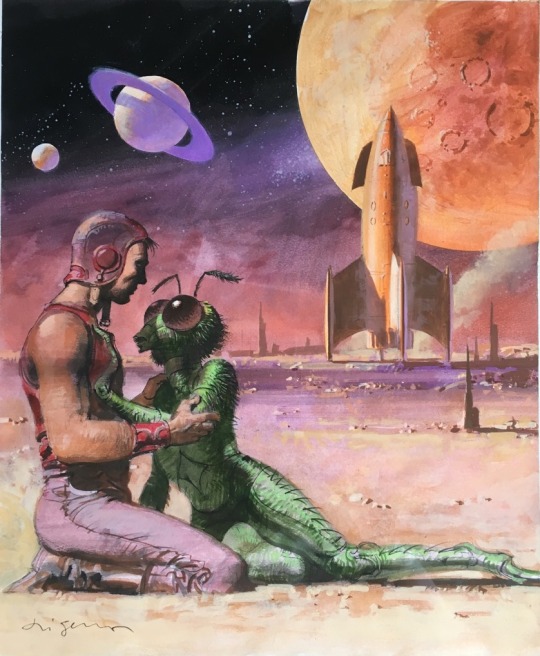

This image doesn't look any older than the 90s to me, and probably not even that old. One of the commenters says it's from issue 124 of Almanacco del Mistero in 2014, which sounds about right.

Pulp sci-fi illustration by Italian artist, Aldo Di Gennaro (b. 1938).

128K notes

·

View notes

Text

Viaggio alle radici del folkhorror italiano in occasione dell’uscita di A Classic Horror Story

L’estate è, tradizionalmente, un periodo fatto di sole, bagni al mare (o escursioni in montagna), giochi all’aria aperta. Ma è anche una stagione particolarmente fertile per tutto ciò che ha a che fare con l’orrore, declinato in mille modi e maniere differenti, accomunati, chiaramente, dalla sensazione di una paura più opprimente della proverbiale canicola estiva.

Ed è proprio in piena estate che, su Netflix, arriva A Classic Horror Story, il “film di paura” di Roberto De Feo e Paolo Strippoli. Se avete visto il full trailer approdato online qualche settimana fa, avrete probabilmente notato che vengono citate in maniera diretta, esplicita, tre figure folkloriche collegate alla nascita della ‘ndrangheta e della malavita più in generale: Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Figure magari conosciute da chi ha una certa dimestichezza con certi luoghi, con certe “fole esoteriche di campagna”, per citare Pupi Avati, ma ignorate dai più. Quegli stessi “più” che, invece, potrebbero conoscere altre storie crepuscolari, notturne che non hanno nulla a che vedere con Osso, Mastrosso e Carcagnosso, e che, proprio come la storia dei fondatori delle società criminali italiane, hanno radici profonde, che scavano in un terreno, quello dello stivale, il cui humus è formato dalla putrescente decomposizione di popolazioni le cui tradizioni, dall’epoca pre-romana in poi, sono più o meno trasversalmente arrivate anche ai giorni nostri.

Nonostante l’Impero romano e la sua caduta. Nonostante il Vaticano. Nonostante il realismo marxista.

Ne abbiamo discusso a lungo insieme a Fabio Camiletti, marchigiano come il sottoscritto, professore associato di letteratura italiana presso l’Università di Warwick in Inghilterra. Camilletti, che ha già all’attivo svariate pubblicazioni sull’argomento, è da poco tornato nelle librerie – virtuali e non – con “Almanacco dell’orrore popolare. Folk Horror e immaginario italiano”, realizzato insieme a Fabrizio Foni. La prima parte di questa articolata chiacchierata è tutta dedicata al concetto stesso di folkhorror e al rapporto che, nello stivale, c’è con esso. Un qualcosa che sembra essere costantemente, ciclicamente rimosso e riscoperto in Italia, dove la relazione con questo vissuto che – volenti o nolenti – fa parte del nostro DNA, ha avuto una storia differente da quella riscontrabile nei paesi di lingua inglese, Inghilterra in primis. La seconda parte sarà invece un vero e proprio viaggio, da Nord a Sud, in quattro storie di folklore horror che potrebbero essere perfette per un film. Così come quella di Osso, Mastrosso e Carcagnosso si è rivelata particolarmente adatta per A Classic Horror Story per ragioni che non staremo qua a spoilerarvi.

Come nasce il tuo interesse verso il folklore italiano a tinte horror? Quali sono le ispirazioni del tuo nuovo Almanacco?

Nel libro si parla esplicitamente del folk horror che, da qualche anno, è un’etichetta ricorrente con una certa frequenza, perlomeno da una decina d’anni da quando Mark Gatiss l’ha usato come termine. Anche se, in realtà, esisteva già e veniva usato negli anni ’80 e negli anni ’70 per indicare una corrente di produzione cinematografica come ad esempio The Wicker Man di Robin Hardy e tutto ciò che aveva a che fare con una produzione di storie esterne al contesto delle città. Da lì è nata la voglia di indagare questo fenomeno in Italia dove comunque esistevano definizioni come quella di gotico pagano impiegata da Pupi Avati o gotico rurale impiegata da Eraldo Bandini. Da qui, insieme all’altro curatore del libro, Fabrizio Foni, abbiamo deciso di optare per una forma, quella dell’Almanacco, che richiamasse anche quella classica degli Almanacchi Bonelli di primi anni novanta, fine anni ottanta, quella forma miscellanea molto libera nell’inserimento dei temi e degli autori. Dall’altro c’era la volontà di giocare con quell’ambiguità che il termine popolare consente in italiano al contrario di quello che avviene in inglese, dove i concetti di “pop” e “folk” sono distinti in maniera netta. In Inghilterra viene naturale accostare la parola “pop” a un contesto urbano – l’etimologia stessa è latina no? “populus” – una cultura calata dall’alto per un pubblico urbano, di cittadini, mentre invece “folk” è un termine d’origine germanica che richiama da subito gli spazi extra-urbani dove l’influenza di Roma – o della Chiesa – non arriva e permangono forme estranee alla città. In Italia è tutto un po’ diverso: basti pensare al rapporto fra città e contado, siamo entrambi marchigiani, pensa al modello della Mezzadria che ha stimolato una osmosi fra il dentro e il fuori. In italiano il rapporto fra il concetto di “pop” e di “folk” è più sfumato e abbiamo deciso di sfruttarlo come una ricchezza. Per quanto riguarda l’interesse personale c’è, chiaramente, quello accademico, però si tratta di un qualcosa che è arrivato dopo, negli anni dell’Università, ma era un territorio, quello del folklore horror, che avevo già iniziato a percorrere perché ho avuto la fortuna di appartenere a quella generazione che ha visto l’ultima fiammata dei fumetti italiani horror splatter, la generazione della Dylan Dog Horror Fest, forse l’ultima generazione che ha conosciuto un certo tipo di libertà creativa di un mondo editoriale che poi è un po’ esploso su sé stesso.

Anche io, nonostante una conoscenza di massima di quelle che potevano essere o non essere le storie del folklore marchigiano, ricordo di aver scoperto molta aneddotica collegata all’orrore popolare italiano grazie gli Almanacchi Bonelli. La prima volta che ho letto del Parco dei Mostri di Bomarzo, la prima volta che ho appreso della sua esistenza è stato proprio tramite un Almanacco di Dylan Dog in anni in cui nessuno lo conosceva e le statue stesse neanche erano posizionate come nel percorso attuale. Adesso se “sbagli il giorno” in cui andare a Bomarzo trovi più fila che a Gardaland. Comunque, rispetto ad esempio al mondo anglosassone – andando in luoghi del Regno Unito puoi quasi toccare con mano l’intima connessione fra la dimensione fantastica del folklore e la geografia stessa dei posti che visiti – quali sono le peculiarità del nostro folk?

Chiaramente in Gran Bretagna c’è stata una vera e propria industria culturale da questo punto di vista. Fin dal dal XIX secolo c’è stata una notevole insistenza su certi temi che sono stati sdoganati anche a livello culturale. C’è stata una riflessione a 360° da parte dei folkloristi, degli scrittori “del mondo della cultura” che ha lasciato tracce molto forti nell’iconografia. Inizialmente, se pensi anche al romanzo gotico non esisteva neanche un’equazione che accostava necessariamente le isole britanniche a quel genere di storie, tanto che, se ci rifletti, Ann Radcliffe e Horace Walpole hanno ambientato le loro opere in Italia o, in generale, nell’Europa del Sud. È stata un’operazione culturale sul lungo termine che ha poi creato questa identità fra certi temi e certi luoghi d’Inghilterra. In Italia è stato tutto un po’ diverso: gli stessi studi di folklore e sul folklore nel corso del XIX secolo, anche sulla base di quelli inglesi, hanno preso una piega molto più storicistica. Non dobbiamo dimenticare il problema dell’unità nazionale e quelle che sono delle componenti ideologiche diverse: autonomismo versus centralismo, il filofrancesismo che tendeva a sopprimere le identità locali in funzione del razionalismo costruito sostanzialmente da zero. Ci sono spesso stati dei problemi di carattere politico e, indirettamente, anche culturale che hanno fatto sì che questi lavori producessero degli influssi più che altro sotterranei e meno visibile rispetto ad altri contesti. L’effetto di ciò – che mi hai confermato anche tu citando Bomarzo – è che si è creata questa narrazione per cui comunque esiste questa che io chiamo “Italia lunare”, seguendo un’intuizione di Ornella Volta enunciata in un articolo del 1971, che è come una specie di mondo “diverso” che soggiace all’Italia ai suoi miti più visibili, quell’Italia che scopriamo sbagliando l’uscita del casello autostradale trovandoci in un angolo impensato, quell’Italia che scopriamo da guide un tempo meno diffuse di oggi e decisamente più eretiche, quell’Italia che scopriamo svoltando un angolo senza saperlo. L’Italia di Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci in cui la morte della Maciara di Florinda Bolkan avviene a pochi metri dall’autostrada attraversata dalle macchine dei vacanzieri, che vanno al Sud da cartolina propagandato dai media dell’Italia del boom economico ignorando che, a pochi metri, esiste un’altra realtà, periferica e lunare, che mette in crisi proprio quel modello.

È una mia impressione o c’era davvero un maggiore distacco quasi razionale da queste tematiche in Italia rispetto alla già citata Inghilterra?

Attenzione però. Non a caso di ho parlato di narrazione, una narrazione diversa. Una narrazione qualitativa, più che quantitativa. Sono sempre molto diffidente verso chi dice che in Italia di queste cose non si parla e non vengono considerate dall’establishment culturale però poi, andando a scavare, troviamo che già gli scapigliati parlavano di certi temi e che esistevano alcune tradizioni ben precise. Ecco, io ritengo che il problema risieda nell’avversativa: è solo un modo diverso di raccontarle, ma in realtà è sempre presente, solo che noi è come se avessimo la necessità ricorrente di dirci che la stiamo riscoprendo. Ed è una cosa che avviene ciclicamente. Pensa ai reportage alla ricerca dell’Italia Misteriosa che – anno dopo anno – continuano a comparire. Pitigrilli, alla fine degli anni cinquanta, pubblicava “Gusto per il mistero”, poi c’è Dino Buzzati che lo fa nel 1965 con I misteri d’Italia, poi nel 1966 tocca alla Guida all’Italia leggendaria misteriosa insolita fantastica, negli anni settanta tocca alle inchieste di Gente, a Leo Talamonti con Gente di Frontiera, negli anni ottanta arriva un ‘inchiesta dell’allora nota come Fininvest, poi gli Almanacchi… Insomma, non è che le cose non ci sono è che, ciclicamente, bisogna dire “sembrerebbe che non ci sono, però in realtà ci sono”. Sai, basta avere un’infarinatura di Freud per capire che anche questo discorso qui nasconde qualcosa: la gioia del riscoprire quello che si sa esserci già. Anche questo è un meccanismo che dà piacere e c’è un ciclico riscoprire che l’Italia non è solo il paese del realismo più o meno neo.

Vero, però sai, parlando del settore dell’intrattenimento, una certa ritrosia si avverte, tanto che quando qualcuno si dedica a storie del genere, in cui sicuramente rientra anche A Classic Horror Story, c’è sempre uno stupore di fondo. Questa ritrosia può essere collegata alla presenza forte dell’elemento cattolico, dello Stato Vaticano e – di converso – alla forte componente di razionalismo marxista, queste due forze opposte che sono finite per avere questo effetto comune?

Sicuramente queste forze hanno avuto un loro peso nel far sì che, ad esempio, un certo tipo d’industria dell’intrattenimento venisse marginalizzata. Ma non dimentichiamo che ci sono stati anni in cui Dylan Dog piazzava 600k copie al mese, o un decennio in cui il cinema italiano era al top per il thriller parapsicologico e l’horror puro. Al netto di tutto ciò, il ruolo della Chiesa cattolica da un lato e del marxismo dall’altro, senza dimenticare il ventennio fascista e il lungo lascito dell’idealismo crociano e gentiliano, sono stati tutti agenti che, in un certo senso, hanno contribuito a una marginalizzazione che, comunque, ha avuto come effetto quello di una corporativizzazione. E ci ritroviamo con un pensatore come Ernesto de Martino che, partendo da premesse strettamente crociane, le mescola con l’interesse per lo spiritismo maturato nella sua giovinezza e in due libri come Il Mondo Magico e Morte e pianto rituale nel mondo antico riesce a fare qualcosa con il folklore e la ricerca parapsicologica che non ha precedenti, neanche in altri contesti compreso quello angloamericano. Per quel che riguarda il comunismo c’è un bellissimo libro di Francesco Dimitri di circa una ventina di anni fa intitolato Il comunismo magico in cui parla sia dei paesi del comunismo reale che in quelli influenzati da esso, dalla sua onda lunga, di come anche il materialismo dialettico e storico sia infestato da fantasmi di vario genere e abbia prodotto i suoi frutti impuri, magari irriconoscibili secondo le categorie del gotico ottocentesco, ma comunque esistenti. Anche autori del “gotico italiano” come Dario Argento, Lucio Fulci, che si dichiarava esplicitamente comunista, Gianfranco Manfredi che militava nella sinistra extra parlamentare, gente che arriva all’horror non “nonostante” la militanza politica, ma attraverso di essa. Il discorso cattolico, specie poi in zone come le Marche che sono appartenute allo Stato Pontificio, ha contribuito a far sì che si sviluppasse una ritrosia per un certo tipo di realtà, quell’incredulità che aumenta quanto più ti avvicini al cuore stesso del potere Vaticano. Però, al tempo stesso, molto del folklore più autenticamente perturbante in Italia non è che lo si trova tanto nelle credenze relative a fantasmi e case infestate e compagnia bella, ma lo troviamo nelle narrazioni dei ritorni dal Purgatorio, che è una cosa su cui la Chiesa stessa non picchia più dopo il Concilio Vaticano II ma per le generazioni dei nostri nonni, e forse anche dei nostri genitori, i resoconti sulle anime del purgatorio facevano parte del pane quotidiano quando si andava al catechismo. O delle apparizioni del diavolo. Quelle sono le nostre storie di fantasmi. In Italia le cose come queste devi cercarle in contesti diversi. Nelle storie del catechismo, nei prontuari dei predicatori, ma anche nell’editoria maggiore senza che queste robe venissero in qualche modo segnalate in copertina con la scritta “romanzo gotico o di fantasmi”, ma in realtà quello erano. Penso a certe opere di Mario Soldati, o anche a un romanzo come Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani che si legge tranquillamente al ginnasio. Sembra una storia sulla guerra e le leggi razziali ma propone una delle descrizioni più efficaci di una seduta fatta con la tavoletta Ouija che ci siano nella letteratura italiana. Una seduta spiritica sta al centro del Fu Mattia Pascal di Pirandello. Nella Coscienza di Zeno. Nel Giornalino di Gianburrasca.

Però appunto, e parlo da amante di questi argomenti da sempre, nelle mie memorie di studente del classico, ricordo bene lo stupore provato nel leggere certe cose nelle opere di autori da cui non me le sarei mai e poi mai aspettate. Non ero mentalmente preparato come quando leggevo le opere di un Conan Doyle, che sapevo essere uno spiritista.

Sì, ed è più efficace, no?

Assolutamente sì.

Perché poi se pensi alle convenzioni del genere, anche alle stesse copertine, all’apparato editoriale che dovrebbe prepararti quando ti avvicini a un opera… E invece quando leggi Il fu Mattia Pascal niente ti prepara a quello. Soprattutto niente ti prepara alla presa di coscienza che, a un certo punto in quella seduta che viene comunque descritta con tutti i toni farseschi e ironici del caso, che quasi si fa beffa dello spiritismo, però a un certo punto qualcosa succede. E quel qualcosa resta senza spiegazione.

La sinossi ufficiale di A Classic Horror Story:

Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?

Girato in Puglia e a Roma e prodotto da Colorado film, A Classic Horror Story è “una classica storia dell’orrore”, come suggerisce il titolo: un omaggio alla tradizione di genere italiana che, partendo da riferimenti classici, arriva a creare qualcosa di completamente nuovo.

A Classic Horror Story è diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli e uscirà su Netflix il 14 luglio.

2 notes

·

View notes

Text

1 note

·

View note

Text

TAPE MARK 1, Nanni Balestrini: ricerca e ricostruzione storica

Qualche anno fa la nostra biblioteca ha acquisito due libri che hanno sollevato il nostro interesse: “Computer Graphics – Computer Art” di Herbert W. Franke e “Tre Secoli di Elaborazione Dati” prodotto dalla IBM e a cura di Roberto De Pra. In entrambi i testi viene citato un singolare esperimento letterario avvenuto piu’ di 50 anni fa a Milano.

Nel 1961 Nanni Balestrini, all’epoca ai suoi esordi letterari, penso’ di utilizzare un computer per ricombinare in modi nuovi ed imprevisti dei pezzi di differenti poesie di altri autori, generando cosi’ un flusso di versi nuovi e sempre diversi. A questo evento, che ha avuto luogo nel Dicembre del 1961 nei sotterranei della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Via Verdi a Milano, assistettero anche Umberto Eco e il musicista Luciano Berio.

In base ad un algoritmo, pensato dallo stesso Balestrini, che mescola tra loro le frasi in base a regole stabilite e a fattori casuali, l’elaboratore genero’ un lungo tabulato di stampa da cui il Poeta seleziono’ alcuni versi particolarmente significativi. Il nome della nuova poesia venne preso dal nome di uno dei nastri magnetici del computer IBM 7070, utilizzato come memoria di massa durante l’esperimento.

Questo genere di commistione tra scienza e arte ci ha sempre affascinato, e pensiamo che il compito di un museo di informatica sia quello di andare oltre la semplice conservazione di dispositivi elettronici per addentrarsi nelle pratiche umane che hanno accompagnato l’evoluzione della societa’ dell’informazione. Inoltre, ci e’ sempre piaciuto il lavoro di Nanni Balestrini e siamo rimasti colpiti dal fatto che questo esperimento e’ stato realizzato 15 anni prima della cosiddetta rivoluzione informatica, in un periodo in cui i calcolatori erano pochissimi in tutta Italia, e quasi 10 anni prima della diffusione del termine “Computer Art” (Cybernetic Serendipity, 1968).

All’epoca dei fatti, il centro di elaborazione dati della banca, appena inaugurato, disponeva di un sistema IBM 7070 collegato a 14 unita’ a nastro magnetico 729/II, e 2 sistemi IBM 1401. Originariamente Balestrini, con l’aiuto dell’Ingegnere IBM Alberto Nobis, trasformo’ le regole di combinazione da lui stilate in un diagramma di flusso, dal quale si passo’ alla “minutazione”, cioe’ alla trasformazione in istruzioni in linguaggo simbolico “autocoder” su 322 schede perforate. L’elaboratore, leggendo le schede, converti’ il tutto in 1200 istruzioni di codice macchina. Successivamente venne preparato un nastro magnetico contenente il programma da eseguire ed i dati su cui operare (tre frammenti di testi pre-esistenti scelti per la combinazione: Diario di Hiroshima, di Michihito Hachiya; Il mistero dell’ascensore, di Paul Godwin; Tao Te Ching, di Lao Tse).

A questo punto entra in gioco l’elaboratore, che non fa altro che prendere parti di questi poemi, scriverle in locazioni di memoria temporanee, spostarle su nastri magnetici, rileggerne altre parti, ricombinarle tra loro, riscriverle su nastri magnetici, e cosi’ via, al ritmo di 6 minuti per ogni strofa fino al risultato finale, stampato al ritmo di 600 righe al minuto su decine di metri di carta.

Dall’intero stampato Balestrini ha individuato un frammento di 6 strofe consecutive particolarmente interessanti.

L’intero processo si trova dettagliatamente documentato, insieme al risultato finale, sulla pubblicazione “Almanacco Letterario Bompiani 1962 – le applicazioni dei calcolatori elettronici alle scienze morali e alla letteratura”. Nella nostra (limitata) esperienza di lettori, non abbiamo memoria di un altro elaborato poetico pubblicato insieme a una dissezione cosi’ minuziosa della tecnica utilizzata per realizzarlo. Cio’ tuttavia non ci stupisce nel caso di Nanni Balestrini, da sempre interessato agli aspetti piu’ formali della composizione e affascinato dalla impossibile missione di eliminare l’autore dal processo creativo. Dopo piu’ di 50 anni di produzione letteraria, Balestrini continua a vantare il primato, come ebbe a dire Umberto Eco, di essere l’unico scrittore “che di suo non ha mai scritto una sola parola”: ciascuno dei suoi lavori consiste di un collage di testi estratti da altre pubblicazioni o “sbobinati” da conversazioni orali.

Tornando a noi, la nostra prima idea e’ stata quella di ricostruire il programma in modo da poter riprodurre questo esperimento su un moderno computer. La scelta e’ stata quella di scrivere da zero un programma che seguisse fedelmente le 4 regole di combinazione definite dall’Autore; infatti, tutti i dettagli di implementazione, dal diagramma di flusso in poi, sono strettamente legati all’hardware ed al funzionamento dell’IBM 7070. Pertanto il nostro programma (scritto da Emiliano “fanfani” Russo del MIAI nell’autunno del 2014) e’ stato realizzato in Python.

Date le differenze nell’implementazione dei programmi, ci siamo chiesti se questo genere di ricostruzione fosse legittima, ovvero riproducesse fedelmente il programma e l’idea originale. Da questi ed altri dubbi, e dietro suggerimento di Federico Bonelli (MusIF / Dyne.org), e’ nata l’intenzione di intervistare il Poeta in modo da raccogliere la sua testimonianza su quello storico evento e chiarire alcuni dubbi sull’intera operazione di ricostruzione da noi effettuata.

Uno su tutti: qual’e’ l’opera? L’evento del 1961? Il software originale? La poesia scelta da metri e metri di tabulato? L’intero tabulato? Le 4 regole combinatorie e i dati di partenza? Tutto questo insieme?

Grazie a Franco Piperno, professore di Fisica all’Universita’ di Cosenza e storico leader di “Potere Operaio“, organizzazione nella quale militava anche Nanni Balestrini, siamo riusciti a stabilire un contatto ed a girare una video intervista, nella quale il Poeta ripercorre lo storico evento e le idee che lo hanno spinto a realizzarlo, la sua carriera, molti aneddoti interessanti e chiarisce i nostri dubbi, descrivendo la nostra ricostruzione con la metafora di uno spettacolo teatrale: il programma e’ il copione, e l’evento del 1961 e’ una sua messa in scena, cosi’ come la nostra.

A distanza di un anno, dopo le prime fasi di editing della video intervista, abbiamo incontrato nuovamente Balestrini per mostrargli una prima versione del girato ed informarlo dell’impossibilita’ di reperire i materiali originali (tabulati, schede perforate, nastri magnetici, immagini di archivio) presso gli Archivi di Bompiani, IBM e Fondazione Cariplo e dei nostri infruttuosi tentativi rintracciare l’ing. Alberto Nobis.

In occasione di questo incontro, abbiamo pensato di fargli un regalo: un piccolo box/TV di legno che, all’accensione, riproduce su un tubo catodico in bianco e nero le poesie generate dal nostro software. L’oggetto, realizzato da Emiliano Russo del MIAI, Gabriele Zaverio del MusIF e da Vittorio Bellanich, gli e’ piaciuto cosi’ tanto che ci ha immediatamente proposto di esporlo nella sua mostra personale presso lo ZKM di Karlsruhe, curata da Margit Rosen, dove ci troviamo in questo momento

Il pezzo si trova esposto di fronte ad una seconda ricostruzione software, realizzata da Daniel Heiss in collaborazione con Margit Rosen; si tratta di una videoproiezione su parete bianca con la continua generazione di TAPE MARK 1 (tradotto in tedesco). di fronte alla parete, si trova esposto il nostro schermo, che riproduce invece la poesia nella sua lingua originale, l’italiano. L’effetto scenico e’ quello di due installazioni che si parlano tra loro.

Il nostro software e’ pubblicato qui: http://ift.tt/2stTiVj

La video intervista a Nanni Balestrini si trova qui: https://www.youtube.com/watch?v=8i7uFCK7G0o, in italiano con sottotitoli in inglese.

youtube

Un breve video sulla realizzazione del nostro prototipo TAPE MARK 1:

youtube

L'articolo TAPE MARK 1, Nanni Balestrini: ricerca e ricostruzione storica sembra essere il primo su Museo dell'Informatica Funzionante.

http://ift.tt/2t7WtnF

0 notes

Text

Ho pubblicato questa offerta: F- MARTIN MYSTERE ALMANACCO DEL MISTERO -- BONELLI - 1993 - B - ha664 [paperback] AA.VV. [Jan 01, 1993] a €20,00 tramite @amazon https://www.amazon.it/gp/product/B00ICSDL3U/ref=cx_skuctr_share?smid=A12NXKPC0FK1ID

0 notes

Text

Ho pubblicato questa offerta: F- MARTIN MYSTERE ALMANACCO DEL MISTERO -- BONELLI - 1993 - B - ha664 [paperback] AA.VV. [Jan 01, 1993] a €20,00 tramite @amazon https://www.amazon.it/gp/product/B00ICSDL3U/ref=cx_skuctr_share?smid=A12NXKPC0FK1ID

0 notes

Text

Ho pubblicato questa offerta: ALMANACCO DEL MISTERO 1991 MARTIN MYSTERE [unknown_binding] a €20,00 tramite @amazon https://www.amazon.it/gp/product/B00HNN9CEC/ref=cx_skuctr_share?smid=A12NXKPC0FK1ID

0 notes

Text

Ho pubblicato questa offerta: F- MARTIN MYSTERE ALMANACCO DEL MISTERO -- BONELLI - 1993 - B - ha664 [paperback] AA.VV. [Jan 01, 1993] a €20,00 tramite @amazon https://www.amazon.it/gp/product/B00ICSDL3U/ref=cx_skuctr_share?smid=A12NXKPC0FK1ID

0 notes

Text

Ho pubblicato questa offerta: F- MARTIN MYSTERE ALMANACCO DEL MISTERO -- BONELLI - 1993 - B - ha664 [paperback] AA.VV. [Jan 01, 1993] a €20,00 tramite @amazon https://www.amazon.it/gp/product/B00ICSDL3U/ref=cx_skuctr_share?smid=A12NXKPC0FK1ID

0 notes

Text

Ho pubblicato questa offerta: ALMANACCO DEL MISTERO 1990 MARTIN MYSTERE [unknown_binding] a €30,00 tramite @amazon https://www.amazon.it/gp/product/B00HNNATDA/ref=cx_skuctr_share?smid=A12NXKPC0FK1ID

0 notes

Text

Aldo di Gennaro was born in 1938. This painting is from Almanacco del Mistero, vol. 124, an Italian comic, published in 2014.

Pulp sci-fi illustration by Italian artist, Aldo Di Gennaro (b. 1938).

128K notes

·

View notes