#AlbertoChiarugi

Explore tagged Tumblr posts

Text

Le lapidi di Firenze: seconda parte

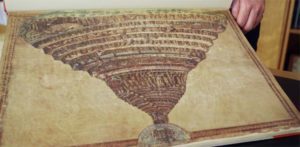

Inferno di Botticelli LAPIDI DANTESCHE Nelle strade del centro di Firenze, si trovano sui muri di palazzi, chiese e case torri delle lapidi dantesche. Vi si leggono incise frasi relative alle tre cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ai primi del Novecento, il Comune di Firenze sentì il desiderio di rintracciare i personaggi e i luoghi descritti nella sua opera. Iniziò una accurata ricerca per trovare il luogo esatto dove apporre le lapidi. La ricerca fu lunga e accurata. Finalmente nel 1907 iniziò l’apposizione nei siti rintracciati: INFERNO - Filippo Argenti, via del Corso dove erano le case degli Adimari; - Guido Cavalcanti, via Calzaioli dove erano le case dei Cavalcanti; - Ponte Vecchio (loggia di Ponte Vecchio), in sul passo d’Arno; - Brunetto Latini, via dei Cerretani (tra il civico 39 rosso e la chiesa di S. Maria Maggiore; - Famiglia Gianfigliazzi, via de’ Tornabuoni (sopra la vetrina del civico 1 rosso); - Dedicata al Battistero di San Giovanni, Piazza San Giovanni (all’esterno del Battistero verso la via Martelli; - Dedicata alla nascita di Dante Alighieri, posta sulla sua casa; - Bocca degli Abati, il traditore di Montaperti, via dei Tavolini. PURGATORIO Citazione di persone del suo tempo, 2^ cantica. Sono descritti la Basilica di San Miniato al Monte e il ponte Rubaconte, via di San Salvatore al Monte (inizio della scalinata che porta al Piazzale Michelangelo; Piazza Piave (nella torre della Zecca Vecchia), dedicata al fiume Arno; Versi dedicati a Forese Donati, via del Corso (sopra ai civici 13 – 33 rosso); Piazza di San Salvi, dedica a Corso Donati (nel punto dove sostò l’esercito di Arrigo VII; Dedica alla donna angelicata Beatrice Portinari, (sulla destra dell’ingresso del palazzo Portinari – Salviati). PARADISO Elenco delle lapidi tratte dalla 3^ cantica. Dedicati alla città natale del poeta, Via Dante Alighieri alla Badia Fiorentina (sul fianco sinistro della Badia Fiorentina e alla sinistra del civico 1); Dedicati a Bellincione Berti Ravignani, via del Corso (sopra le vetrine del negozio civici 1 e 3 rosso); In questi versi sono ricordati gli antenati del poeta, via degli Speziali (tra la vetrina del civico 11 rosso e il portone del civico 3); Dedicato alla famiglia Cerchi, via del Corso (sopra le arcate del negozio ai civici 4 rosso e 6 rosso); Dedicata alla famiglia dei Galigai, via dei Tavolini (torre dei Galigai vicino al civico 1 rosso); Sulla famiglia degli Uberti, Piazza della Signoria (nel primo cortile di Palazzo Vecchio); Sulla famiglia Lamberti, via di Lamberti (tra le finestre sopra il civico 18 rosso e 20 rosso); Dedicato ai Visdomini, via delle Oche (presso ciò che resta della Torre dei Visdomini, tra i civici 20 r0s e 18 rosso); Famiglia Adimari, via delle Oche, (tra gli archi delle vetrine ai civici 35 rosso 37 rosso); Famiglia Peruzzi col loro simbolo (le sei pere), Borgo dei Greci (a sinistra della porta al civico 29); Famiglia della Bella, via dei Cerchi (all'angolo di via dei Tavolini); Dedicati a Ugo il Grande, via del Proconsolo (sulla facciata della chiesa Santa Maria Assunta); Famiglia Amidei, via Por Santa Maria (presso la torre degli Amidei, sopra al civico 11 rosso); Dedicati a Buondelmonte Buondelmonti, via Borgo Santi Apostoli (Presso le case dei Buondelmonti, sopra le vetrine dinanzi al civico 6); Dedicati alla statua di Marte, causa degli scontri fra Guelfi e ghibellini, distrutta dall’alluvione del 1333. Ubicata dove si trovava la statua, Ponte Vecchio (angolo Piazza del Pesce); Dedicati alla Firenze antica, Piazza della Signoria (nel primo cortile di Palazzo Vecchio); Dedicati al battesimo, Piazza San Giovanni (nel Battistero verso il Duomo); Preghiera dedicata alla Vergine da San Bernardo, Piazza del Duomo.

Alberto Chiarugi Read the full article

2 notes

·

View notes

Text

Famiglia Aldobrandini

Aldobrandini antica nobile famiglia fiorentina, trapiantata a Roma nel XVI secolo. In seguito, si chiamarono del Papa, quando Ippolito Aldobrandini da Fano, del ramo proveniente dalle Marche (dove suo padre Silvestro si trovava esiliato con sua moglie, per i suoi sentimenti antimedicei), venne eletto Pontefice nel 1592, con il nome di Clemente VIII. Nel medio Evo, questa famiglia si divise in tre rami: i Bellincioni furono molte volte eletti alle Magistrature della Repubblica Fiorentina. A Firenze ebbe notorietà con Aldobrandino (1388 - 1453, Magistrato dei Priori (1417), fu dei sedici Gonfalonieri di Compagnia dal 1422 al 1453 (Gonfaloniere di Compagnia porta bandiera della Milizia Urbana), dei Dodici Buonomini nel: 1429 – 1436 – 1436 – 1446, commissario a Montepulciano nel 1428, Gonfaloniere di Giustizia della Repubblica Fiorentina nel 1434. Ramo Aldobrandini di Lippo (forse derivati dai Bellincioni); gli Aldobrandini di Madonna dal quale discese Ippolito poi Papa Clemente VIII. La famiglia attiva in Firenze si arricchì con il commercio. Il mercante Benci Aldobrandini sposò Giovanna “Bugiazza” nata Altoviti, chiamata così per la sua bontà e la dedizione a fare carità (in queste opere pie si unì anche il marito), si guadagnò l’appellativo di “Madonna”. La coppia da sposati, visse nelle case della famiglia in campo Corbolini (l’attuale piazza Madonna degli Aldobrandini), chiamata familiarmente dai fiorentini “Piazza Madonna”. I due coniugi unirono le loro abitazioni e proprietà. Successivamente ampliate dai loro discendenti fino ad erigere nel XVIII secolo il Palazzo Aldobradini del Papa, ancora oggi esistente. Partigiano dei Medici, fu fra coloro che richiamarono dall’esilio Cosimo, mandatovi da Rinaldo degli Albizzi. Giovanni figlio di Aldobrandino (1422- 1481) tenne la carica di Gonfaloniere della Repubblica nel 1476, distaccatosi dall’appoggiare i Medici, fu costretto a ritirarsi dalla vita politica cittadina. Nel 1480 venne inviato come capitano alla città di Sarzana dove vi trovò la morte. Salvestro (1499 – 1558), studiò legge a Pisa, avversario dei Medici, fu fra coloro che cacciarono Ippolito e Alessandro nel 1527, dando vita all’ultima Repubblica. In quel periodo ricopri la carica di primo Cancelliere alle Riformagioni. Con la caduta della Repubblica e il ritorno dei Medici, nella persona di Alessandro primo Duca, venne arrestato e esiliato a Faenza, da lì nel 1533 venne trasferito a Bibbona, da dove riuscì a fuggire trasferendosi in un primo tempo a Rome in seguito a Napoli.

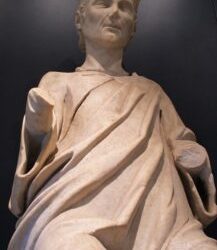

Papa Clemente VIII Ippolito Aldobrandini A Napoli nel 1536, si trovava Carlo V, ospite del Viceré Don Pedro di Toledo. Si unì ad altri fuorusciti fiorentini nell’ambasceria presso l’Imperatore, per perorare le sorti della loro patria. Ma l’intento dei fiorentini non ottenne il risultato sperato, e furono costretti ancora all’esilio. Salvestro passò a Fano, Bologna, e Ferrara. In seguito, Alessandro Farnese Paolo III lo chiamò a Roma, dove in seguito fu nominato avvocato concistoriale. Ippolito suo figlio venne creato cardinale. Con l’aiuto del Farnese poté dedicarsi agli studi universitari presso le città di Padova, Perugia e Bologna. Pio V dimostrò benevolenza verso la famiglia Aldobrandini, li prese sotto la sua ala protettrice. Ippolito ebbe i titoli di: Prefetto di Castel S. Angelo, avvocato concistoriale, uditore del Camerlengo, nel 1569 uditore di Rota al posto del fratello Giovanni nominato vescovo di Imola e poi Cardinale. La nipote del cardinale Ippolito, Olimpia nata a Roma nel 1567 unica erede dei beni dei genitori Pietro Aldobrandini e Flaminia Ferracci, inquanto suo fratello Pietro venne creato cardinale dallo zio Papa Clemente VIII. Nel 1587 sposò Giovanni Francesco Aldobrandini principe di Meldola e Sarsina. Da questo matrimonio nacquero otto figli: Silvestro diventato cardinale, Margherita sposò Ranuccio Farnese IV duca di Parma e Piacenza, Elena sposò Antonio Carafa della Stadera, Giorgio principe di Meldola e Sarsina (titoli ereditati dal padre), Caterina Lesa sposò Marino Caracciolo, Ippolito cardinale, Pietro duca di Carpineto, Maria sposò Giovanni Paolo Sforza. Poi nel 1467 Olimpia sposò Camillo Pamphili. Con l’estinzione dei Pamphili beni di Margherita, passarono definitivamente ai Borghese. Con l’elezione di Ippolito a Papa, gli Aldobrandini si trasferirono definitivamente a Roma, con il dichiarato nepotismo del Pontefice, ne beneficiarono con vari titoli ecclesiastici. Per riconoscenza aggiunsero al cognome l’appellativo del Papa.

Alberto Chiarugi Read the full article

2 notes

·

View notes

Text

Storia delle badie fondate intorno a Firenze: 7° parte

Prima parte Seconda parte Terza parte Parte quarta Parte quinta Parte sesta Parte settima Badia a Passignano di San Michele Arcangelo “Angelo Guerriero” – Barberino Tavarnelle - seconda parte

Papa Alessandro II (Anselmo da Baggio), nel 1072 confermò l’ordine vallombrosano e creò Pietro Igneo Cardinale. Corrado di Scheiern Marchese di Toscana, nell’aprile del 1121 confermò ai monaci i privilegi del monastero. Nella Badia a Passignano, vi soggiornò durante la discesa in Italia del 1154, l’Imperatore Federico Barbarossa. Per tramandarne il ricordo del passaggio, in una stanza venne eseguito un suo ritratto. Nella guerra fra i fiorentini e Fiesole, ebbero la meglio i primi che distrussero la Badia Fiesolana di San Bartolomeo deportando a Firenze il Vescovo Iacopo il Bavaro. In seguito temendo l’ira del Pontefice Onorio III (Lamberto di Scannabecchi), si recarono alla Badia di Passignano a parlare con l’Abate Atto, chiedendogli di difenderli davanti al Papa. Il prelato accettò, pretendendo in cambio dai fiorentini, la cessione al Vescovo di Fiesole della Pieve di Sillano in cambio dei territori del Mugello da loro occupati. "Dopo la distruzione di Fiesole del 1125, il Vescovo fiesolano fu obbligato a risiedere a Firenze. Per sfuggire al controllo fiorentino il prelato decise di trasferire la sede vescovile a Figline, appoggiato dalle città di Siena, Arezzo e dal Papa Alessandro III (Rolando Bandinelli), il quale inviò tre bolle consecutive con le quali condeva al presule il titolo di Vescovo di Fiesole e Figline. Ma questo trasloco della sede vescovile andò in fumo in quanto, nel 1175 Arezzo venne battuta da Firenze. I vincitori distrussero Figline e bruciarono gli edifici costruiti per l’insediamento del Vescovo.

Anni dopo, precisamente nel 1199, per assicurarsi la neutralità dei monaci, i fiorentini, fecero loro giurare di non intromettersi nella lotta fra il papato e l’Impero non parteggiando né per l’uno né per l’altro. Purtroppo si erano schierati con i Conti Alberti filoimperiali. Questi nobili con l’aiuto dei monaci eressero una città fortificata alla quale diedero il nome di Semifonte in Valdelsa era il 1177. Questo avvenne per fermare l’espansionismo di Firenze e come appoggio strategico per Federico I Hohenstaufen (il Barbarossa), disceso per restaurare il potere imperiale. Questa nuova città venne malvista dalla Repubblica Fiorentina, offesa anche dagli sberleffi dei Ghibellini che cantavano: "Firenze fatti in la, Semifonte si fa città!" Nel 1198 fu assediata e nel 1202 conquistata radendola al suolo, decretando che su quel terreno non si sarebbe mai potuto edificare. In quel luogo nel 1597 fu edificata una cappella dall’architetto Santi di Tito.

Alberto Chiarugi Read the full article

#7°#AlbertoChiarugi#badie#Barone#Firenze#fondate#Gran#Marchesa#parte#Spoleto#storia#Toscana#Tuscia#Ugo#Willa

0 notes

Text

Storia delle badie fondate dal Gran Barone Ugo di Toscana: 6° parte

Prima parte Seconda parte Terza parte Parte quarta Parte quinta Parte sesta Badia a Passignano di San Michele Arcangelo “Angelo Guerriero” – Barberino Tavarnelle -

La fondazione di questo complesso monastico, sembra sia stato opera dei Longobardi. La data della sua erezione si crede sia avvenuta nel 395 ad opera di un certo Sichelmo con suo fratello Zenobio. Nel Rituale Passinianense dell’anno 1316 il 18 ottobre risulta un suffragio per i due fratelli. La notizia si trova scritta in una frase latina: “de officio Sichelmi, qui edificavit hoc monasterium”. Nell’archivio del monastero si trovava un atto rogato nel marzo 884 presente tale Willerando “scabino” (Durante il Medio Evo era il nome di esperti in legge di buona condotta, che dal tempo di Carlo Magno costituivano il corpo dei Giudici permanenti della Contea). Un altro atto del marzo 903, ci segnala i monaci presenti nel monastero. C’era un Abate, un proposto o preposto o prevosto (nome di una dignità esistente primieramente in antico nei monasteri. Veniva dopo l’Abate, era incaricato dell’amministrazione dei beni temporali). La comunità nell’XI secolo accolse la riforma vallombrosana promossa da Giovanni Gualberto, nella dilagante lotta contro la Simonia (commercio dei beni spirituali e delle reliquie).

In questo monastero, venne organizzato nel 1050 dall’Abate vallombrosano passignanense Leto, per l’estate di quell’anno un incontro fra il Papa Leone IX (Brunone dei Conti Egisheim Dasburg) e Giovanni Gualberto per la conferma della regola. Nella lotta fra Giovanni Gualberto e il Vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba accusato di essere simoniaco, si tenne presso la Badia a Settimo “l’Ordalia” ovverossia la prova del fuoco. Si trattava di una prova per stabilire, affidandosi al giudizio divino, chi fra i due contendenti avesse ragione. I due contendenti dovevano passare per un corridoio fra cataste di legno infuocate. Quello che fosse passato illeso avrebbe avuto ragione. L’Abate di Passignano Pietro, campione dei Vallombrosani (Giovanni Gualberto era molto anziano), percorse il corridoio infuocato senza scottarsi, meritandosi da allora l’appellativo di “Igneo”. Con questa sconfitta il Vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba, abbandonò la cattedra di San Zanobi ritirandosi presso l’Abbazia di Pomposa dove morì. Giovanni Gualberto morì presso la Badia di Passignano il 12 luglio 1073. Il conforto più grande lo ebbe quando venne eletto al soglio di Pietro il Vallombrosano Ildebrando di Soana con il nome di Gregorio VII.

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Storia delle badie fondate dal Gran Barone Ugo di Toscana: 5° parte

Prima parte Seconda parte Terza parte Parte quarta Parte quinta

Badia del Buon Sollazzo sul Monte Senario – Firenze Il nome completo dell’Abbazia è San Bartolomeo di Bono Solatio, cioè ben soleggiata, da cui deriva il nome con il quale è conosciuta “Badia del Buon Sollazzo”. Questa antica Badia, si trova dalla parte di tramontana del Monte Asinario (l’odierno Monte Senario) oggi la costruzione è abbandonata, un tempo in uso come Monastero, fin quando il Granduca Pietro Leopoldo decise di sopprimerlo come aveva fatto con altri Monasteri secolarizzando tutte le pertinenze, facendo diventare il complesso civile abitazione o villa di campagna. Una leggenda racconta che fu fondata sul luogo dove Ugo II di Toscana ebbe una visione. Vide delle anime tormentate dai diavoli e questa visione lo spinse a cambiare la sua vita scapestrata facendo ammenda e fondando sette Badie, come aveva fatto sua madre Willa.

La storia invece racconta che la Badia era abitata dai monaci Benedettini fondata nel 1084 da Gisla figlia di Rodolfo Ricasoli signore di Corza Vecchia e Tassaia, insieme ai suoi fratelli e agli Ubaldini famiglia nobile comitale governante sul Mugello dal VII secolo. Questa Badia ebbe una vita prosperosa, in seguito una amministrazione travagliata costrinse molti monaci ad abbandonarla. Nel 1321 la Badia passò ai monaci Cistercensi dell’Abbazia di San Salvatore a Settimo per ordine del Vescovo fiorentino Antonio d’Orso. Quei pochi monaci rimasti adottarono l’osservanza cistercense. La trasformazione architettonica si deve al Granduca Cosimo III Medici nel 1705, il quale la riedificò distruggendo l’antica chiesa romanica, venendo declassata da Badia a chiesa parrocchiale. Nell’agosto del 1782 il Granduca Pietro Leopoldo la soppresse e il patrimonio economico venne venduto al Marchese Sigismondo Lotteringhi della Stufa, successivamente riacquistato da Pierdamiano Marsili; Maggiore di Camaldoli facendo diventare il complesso sede per i novizi dell’ordine. Purtroppo non essendo più utilizzato venne venduto tutto il complesso a privati che lo hanno lasciato in totale abbandono.

Alberto Chiarugi Read the full article

#5°#AlbertoChiarugi#badie#Barone#Firenze#fondate#Gran#Marchesa#parte#Spoleto#storia#Toscana#Tuscia#Ugo#Willa

0 notes

Text

Storia delle badie fondate dal Gran Barone Ugo di Toscana: 4° parte

Prima parte Seconda parte Terza parte Parte quarta Alcune fondate dal Gran Barone Ugo di Toscana

Immagine tratta dal volume “L’ aratro e il calamo “ Chiesa e monastero di San Michele Arcangelo alla Verruca – Vicopisano – Pisa I resti di questo edificio religioso appartengono alla chiesa e al monastero dedicato a San Michele Arcangelo alla Verruca sui monti pisani vicino ad una fortezza pisana e risalgono al tempo dell’insediamento dei Benedettini. Una tradizione leggendaria racconta che prima della fine dell’anno mille, venne fondato dal Marchese Ugo II di Toscana, tra il secolo X e la metà dell’XI, al posto di una precedente chiesa intitolata a Sant’Angelo di cui si hanno notizie dall’VIII secolo, appartenuta ai Conti Aldobrandeschi signori di quei luoghi. Questa fondazione ci fu dopo che il Marchese ebbe una visione mistica avuta durante una caccia nei boschi del Mugello, quando sorpreso da un violento temporale si rifugiò in una grotta. Quello che vide lo sconvolse e lo convinse per salvare la sua anima a fondare nei suoi possedimenti sette Badie.

In origine era sottoposta alla Abbazia di San Salvatore a Sesto, della cui protezione si liberò alla fine dell’XI secolo. Nel XII secolo la Verruca venne abitata dai monaci Camaldolesi, con i quali possedette molti territori. Subentrarono poi i monaci cistercensi e alla fine vi si insediarono gli Agostiniani. Dalla metà del XIII i possedimenti diminuirono, finché nel XIV secolo il cenobio verrucano abbandonò questo edificio religioso per trasferirsi a Pisa nella chiesa di Sant’Ermete d’Orticaia. Il complesso monastico venne abbandonato e distrutto dai fiorentini durante la guerra contro Pisa nel 1431.

Alberto Chiarugi Read the full article

#4°#AlbertoChiarugi#badie#Barone#Firenze#fondate#Gran#Marchesa#parte#Spoleto#storia#Toscana#Tuscia#Ugo#Willa

0 notes

Text

Storia delle badie fondate dalla Marchesa Willa di Spoleto di Tuscia: 3° parte

Prima parte Seconda parte Terza parte

Badia di Ripoli o San Bartolomeo La Badia di Ripoli o San Bartolomeo, si trova nella piana di Ripoli. In questo territorio abitato dagli Etruschi, della loro presenza si trova conferma nei reperti rinvenuti in luogo. In seguito abitato dai romani, con un piccolo insediamento diedero vita al paese di Bagno a Ripoli fornito di un impianto termale. Dopo qualche secolo, precisamente nell’anno 574 giunsero nella Tuscia i Longobardi, dopo la loro conversione al cattolicesimo. I nuovi arrivati si diedero a bonificare il Pian di Ripoli con l’aiuto dei monaci Basiliani. Secondo Scipione Ammirato storico e genealogista, la Badia fu fondata intorno all’anno 718 dal nobile Longobardo Adonald Duca della Liguria Governatore della Toscana e dal di lui figlio Atropald.

Venne fondato un monastero con una chiesa dedicata a San Bartolomeo (apostolo e martire scuoiato vivo) su un terreno detto “Recavata” ossia terreno recuperato e bonificato dalle paludi. Il 14 luglio del 790 i discententi dei fondatori; Atroald, Adonald e Adopald con un documento da loro sottoscritto cedettero il monastero di San Bartolomeo ai monaci Benedettini. La prima badessa di questo monastero femminile fu Euphrasia nipote di Adonald.

Nell’XI secolo i monaci Vallombrosani, ordine monastico fondato da Giovanni Gualberto, si stabilirono nella Badia di Ripoli e nel monastero di San Salvi. Con l’alluvione del 1178 che sconvolse il Mugello e la valle dell’Arno, ci fu il crollo della chiesa primigenia. I Vallombrosani la ricostruirono con con forme romaniche, nello stesso tempo riuscirono a salvare la cripta sottostante della antica chiesa longobarda. La grande alluvione del 1333 sommerse il Pian di Ripoli sommergendo la cripta della Badia. Per evitarne il crollo, venne riempita di terra e sassi, rimanendo inagibile per molti secoli. Fu riaperta al culto nell’agosto del 1746. Quando la Lega Guelfa si apprestava a combattere i Ghibellini aretini nella battaglia di Campaldino, nella quale Firenze e i suoi alleati risultarono vincitori, vennero innalzate le insegne di guerra sulla Badia. Dopo l’Unità d’Italia il monastero della Badia, fu assegnato alle Suore Addolorate dei Servi di Maria dedite all’insegnamento e all’istruzione popolare. Nel monastero nel 1886 si stabilirono le Suore della Provvidenza e della Immacolata Concezione. Nella Rosa dei Venti, si trova ad oriente.

Turchi Ugo e Nepi Gina Notizie della mia famiglia abitante per molti anni nel popolo della chiesa di San Bartolomeo I miei nonni materni si sono sposati in quella chiesa durante una licenza avuta dal nonno bersagliere nella Grande Guerra. Anche i miei genitori e i miei zii materni vi si sono sposati e hanno abitato in via di Ripoli fino agli anni ‘60 del secolo scorso. Dopo la prima Guerra Mondiale, mio nonno che faceva il fornaio, si trovò senza lavoro. Per mantenere la famiglia imparò a fare il calzolaio. Divenne così bravo nel confezionare le scarpe da essere il fornitore per le monache. In quell’edificio religioso prettamente femminile, vi potevano entrare solo i fornitori. Le suore facevano scuola solamente alle bambine insegnandoli, oltre a leggere e a scrivere, impartivano, come si diceva allora, economia domestica, cioè gli insegnavano a cucinare, riparare e confezionare abiti, ed a ricamare. Mia mamma ha fatto li le elementari imparando a cucire abiti, sua sorella oltre alla scuola ha imparato a fare la ricamatrice. Mio zio materno ha suonato il clarino per molto tempo nella banda di Badia a Ripoli. Un ricordo di quando ero bambino, mia nonna nella settimana precedente la Santa Pasqua, mi portava a visitare la Badia e a battere la mazzetta di San Giuseppe sugli altari delle cappelle. Scendevamo nella cripta per vedere le antiche tombe.

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Storia delle badie fondate dalla Marchesa Willa di Spoleto di Tuscia: 2° parte

Prima parte Seconda parte

Badia di San Miniato al Monte Al tempo delle persecuzioni ai primi cristiani, l’Imperatore romano Decio nel 250 d.c. si distinse per la sua crudeltà. Una leggenda racconta di un pellegrino, forse greco o armeno di nome Miniato, ritornando da un pellegrinaggio a Roma si fermò a Firenze per vivere da eremita sul Mons Florentinus. Venne catturato e martirizzato. Fu decapitato presso la porta alla Croce o nel Foro dove in seguito sarebbe stata eretta la chiesa di San Miniato tra le Torri. La narrazione continua dicendo che, il martire raccolse la sua testa, attraversò il fiume Arno, salendo il monte, raggiunse il suo romitaggio, si sdraiò in terra per morire. Sul luogo della sua morte nel VII secolo fu edificato un oratorio, in seguito il Vescovo Alibrando nel 1018, vi fece costruire la Badia di San Miniato al Monte (l’antico Mons Florentinus) in stile romanico fiorentino. I lavori proseguirono sotto l’Imperatore Enrico II il Santo di Sassonia. Ne presero possesso i monaci benedettini sostituiti nel 1373 dai monaci Olivetani che ancora oggi vi abitano. La chiesa è conosciuta con il titolo onorifico di Basilica minore (in latino Basilica minor) dato dal Papa che lo concede con un breve apostolico ad edifici cattolici particolarmente importanti. Il campanile si eleva alla sua sinistra. Durante l’assedio degli imperiali di Carlo V nel 1530, fu abbassato, interrato e rinforzato da Michelangelo con balle di lana fornite dall’Arte della Lana, per difenderlo dalle cannonate provenienti dal Giramontino dove si trovavano le batterie degli assedianti. Nella cella campanaria vi fu installata una postazione di cannoni per colpire gli avversari. All’interno della Basilica, sul pavimento, si trova una meridiana solistiziale formata da uno zodiaco marmoreo costruito nel 1207. Il giorno del solstizio d’estate al mezzogiorno solare fiorentino, un raggio di sole colpisce il segno zodiacale del Cancro. Nella Rosa dei Venti si trova a mezzogiorno.

Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo (NdR: ricordate che il 29 marzo Lo Struscio Fiorentino ha programmato una visita presso questa Abbazia.) La Badia a Settimo è situata nella zona chiamata “Piana di Settimo” sulla sinistra del fiume Arno tra il fiume e il tracciato della vecchia via Pisana. La Badia è un vecchio castello esistente già nel X secolo. Sorto nei domini dei signori longobardi discendenti da un certo Cadolo loro antenato, da lui si fa risalire la stirpe dei Cadolingi (Cadolo nella lingua longobarda significa famiglia). I domini di quei potenti signori si estendevano su questo territorio dalla riva sinistra del fiume Arno, partendo dalla pianura di Settimo, raggiungendo Fucecchio e infine la piana lucchese. Non essendoci notizie certe e documenti afferenti la sua fondazione, ci si affida alla tradizione. Li si trovava un piccolo oratorio dedicato al Salvatore, dipendente dalla pieve di San Giuliano a Settimo gestito da una piccola comunità religiosa. Questi si sarebbero stabiliti in un tempietto pagano. I religiosi avrebbero goduto della munifica beneficienza del Marchese Bonifazio dei Cadolingi. Nel 998 l’Imperatore Ottone III la prese sotto la sua protezione, vietando di arrecare molestie a chiunque, sotto la pena di 100 libbre d’oro. Nel 1004 il Conte cadolingio Lotario trasformò l’oratorio in un monastero dedicato ai Santi San Salvatore e Lorenzo affidandolo ai Benedettini Cluniacensi provenienti dal paese francese di Cluny. I possedimenti della chiesa, si ampliavano sempre di più grazie alle donazioni territoriali fatte dai loro protettori. Nel 1048 il figlio di Lotario; Guglielmo detto “il Bulgaro” cedette ai monaci il loro feudo di Stale. Con questa donazione si trovarono in possesso dell’Appennino, dal valico della Futa fino al passo del Giogo, e altri territori situati in pianura. L’Imperatore Enrico III detto “il Nero”, confermò queste donazioni e accordò loro ricchi privilegi. Il Conte Guglielmo donò il monastero a Giovanni Gualberto fondatore dell’ordine dei Vallombrosani. I monaci si opposero con forza alla chiesa fiorentina, accusando il Vescovo Pietro Mezzabarba di eresia e simonia. La disputa dell’Ordalia o prova del fuoco, si svolse vicino alla Badia. Il monaco designato da Giovanni Gualberto superò la prova, dando ragione ai Vallombrosani, costringendo il Vescovo a lasciare la cattedra di San Zanobi e ritirarsi nel monastero di Pomposa dove morì. Nella Rosa dei venti è situata ad occidente.

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Storia delle badie fondate dalla Marchesa Willa di Spoleto di Tuscia: 1° parte

Prima parte

La religiosissima Willa di Spoleto o di Tuscia sposa di Uberto Marchese di Toscana, fondò nei suoi possedimenti toscani quattro Badie. Il nome Badia è l’abbreviazione di Abbazia, che significa Comunità religiosa retta da un Abate, cioè Padre derivato dall’aramaico. Gesù crocifisso, nel momento della morte si rivolge al Padre chiamandolo Abba. Questi edifici religiosi vennero eretti seguendo la disposizione della Rosa dei Venti ai quattro punti cardinali. Furono edificate nei dintorni della nuova capitale del Marchesato: Firenze. Al centro la Badia fiorentina o Santa Maria, a settentrione la Badia Fiesolana, a mezzo giorno la Badia di San Miniato al Monte, a occidente la Badia a Settimo, ad oriente la Badia di Ripoli. Una leggenda narra che, suo figlio Ugo II "il Grande", Gran Barone o Margravio di Toscana, seguendo la traccia della madre abbia continuato nella fondazione dei sacri edifici erigendo addirittura sette Badie. LA BADIA FIORENTINA O SANTA MARIA

Nella Rosa del Venti si trova al centro la Badia fiorentina. E’ stata citata dal sommo poeta Dante Alighieri, nella Divina Commedia quando parlando del suo Antenato Cacciaguida degli Elisee ricordava “che la città di Firenze piccola e pudica stava entro le mura carolinge”. A quell’epoca al posto della Badia vi era la chiesa di Santo Stefano detta “del popolo” incorporata nella cerchia muraria. Nell’anno 960, venne venduta da un privato alla madre di Ugo II. Divenuta vetusta fu abbattuta, al suo posto il 31 maggio 978 la Contessa Willa, ne fa costruire una più grande con il nome di Santa Maria, dandola ai monaci Benedettini. Ugo II divenuto nel frattempo Marchese di Toscana, la accrebbe con munifiche donazioni. Nell’anno 1034 venne dotata di un ospedale, tanto da attirare l’attenzione dell’Imperatore Ottone III e del Papa Benedetto IX, che ne rilasciarono riconoscimenti per l’opera della chiesa. Alla morte di Ugo II. Avvenuta il 21 dicembre dell’anno 1001, i frati riconoscenti per le munifiche donazioni, iniziarono a celebrare una messa in suo onore. Ancora oggi, il 21 dicembre di ogni anno, viene celebrata per il Gran Barone a una messa a suffragio. Il rito inizia con l’esposizione della presunta armatura sul sarcofago fatto fare dallo scultore Mino da Fiesole. BADIA FIESOLANA O DI SAN SALVATORE

Nella posizione della Rosa dei Venti a settentrione si trova la Badia Fiesolana o Badia di San Bartolomeo (apostolo ucciso e scuoiato dal re dei Medi di Siria), fondata fuori del centro abitato della città di Fiesole in Località San Domenico finita negli anni 1025/1028, al posto di un oratorio dedicato ai Santi Pietro e Romolo. La Badia è stata sede vescovile di Fiesole fino all’XI secolo. Al tempo della conquista di Fiesole da parte dei fiorentini, trovandosi fuori delle mura cittadine, venne facilmente conquistata. Il Vescovo fiesolano Jacopo il Bavaro, eresse una nuova chiesa dentro le mura, ancora oggi in attività. La Badia visse momenti di abbandono. Prima venne affidata ai Camaldolesi e dal secolo XIII ai Benedettini. Durante il XV secolo al tempo del Concilio per la tentata riunificazione delle chiese di occidentale e orientale, Cosimo il Vecchio e il Vescovo fiesolano lavorarono per farne un centro di accoglienza. La Badia ospitò anche i frati dell’ordine Agostiniano. Cosimo per remissione dei suoi peccati di usura, iniziò ad usare il patrimonio di famiglia per le migliorie alla chiesa. Alla sua morte i lavori furono portati avanti dal figlio Piero ma mai portati a termine. La facciata rimase incompiuta senza rivestimento. Il monastero, edificato accanto alla Badia venne utilizzato come ospedale per i malati di sifilide e durante l’assedio del 1530 divenne un quartiere militare.

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Famiglia Alfani

Gli Alfani debbono la loro fortuna alla loro attività di banchieri, nel periodo di tempo che va dal XII al XIV secolo, prestarono denari senza distinzione alcuna a papi e imperatori. Nel secolo XII ebbero dal Papa Eugenio III° l’incarico di riscuotere le decime dagli agricoltori e allevatori della Chiesa. Anche l’allora Vicario Imperiale in Toscana chiese al loro banco un prestito di 3400 fiorini d’oro, dando in garanzia i beni dell’Impero. Questa somma non venne mai restituita, gli Alfani rimasero proprietari dei terreni rivieraschi di San Miniato, Fucecchio e della Valle di Nievole. Durante il regno del Duca Alberto d’Austria, Vermiglio degli Alfani , fu nominato “familiare e tesoriere”, perché con l’aiuto finanziario ricevuto dal banco voleva riuscire a risollevare le sorti dell’Impero nella guerra di successione contro Adolfo di Nassau e essere incoronato re. Il Nassau era già stato da lui sconfitto nella battaglia di Gollheim, rimanendo ucciso nello scontro. Ma le speranze di essere intronato cessarono quando fu scelto Enrico VI°. Il banco di cambio aveva filiali in Ungheria, Polonia, Slovenia e Germania. ciò aumentava la potenza degli Alfani. L’Imperatore era molto in familiarità con Vermiglio tanto da chiamarlo “Vermilio fideli et creditori suo”. L’amicizia con il re tedesco insospettì il comune Guelfo di Firenze. Vermiglio venne obbligato a fare un prestito forzoso di 10000 fiorini, ma questi non tradì! La famiglia era Guelfa da molto tempo, la loro affiliazione alla fazione risaliva a dopo la battaglia di Montaperti, quando con l’avvento dei ghibellini vennero costretti ad andare in esilio. Dopo la morte dell’Imperatore, il banco continuò la sua attività, anche se non ebbe più incarichi pubblici in Firenze.

Nella famiglia Alfani ci furono sei Priori e due Gonfalonieri. In città curavano gli interessi di molti conventi toscani, tanto che Corso Donati, si rivolse al loro banco per contrasti con un monastero femminile. Al tempo della lotta fra le fazioni dei Bianchi di Vieri dè Cerchi e i Neri di Corso Donati, si schierarono con i primi. Quando i Neri nel 1302 risultarono vincitori, tutti gli appartenenti alla fazione dei Bianchi furono esclusi dalla politica cittadina. Vermiglio, come il poeta Dante Alighieri, dovette andare in esilio. A loro si unì il poeta stilnovista Gianni Alfani, autore della “Ballatella dolente”, dove descrive la nostalgia della Patria lasciata e il dolore di aver abbandonato la donna amata.

Nel 1315 Lapo degli Alfani, dopo la cacciata dei maggiori esponenti della famiglia dichiarati ribelli dall’Imperatore Enrico VII di Lussemburgo, vendette una casa agli Adimari in seguito questa abitazione venne venduta dagli stessi ai monaci Camaldolesi. Ancora nel 1347, Bartolomeo e Gianni Alfani, vendettero agli stessi monaci le rimanenti case ancora in loro possesso, i quali vi eressero il Monastero di Santa Maria degli Angeli. Negli anni seguenti, a onore di questa famiglia, è stata intitolata la strada dove si trova il monastero. In principio è stata chiamata via di Cafaggiolo, in seguito via dei Leoni, via del Ciliegio, via degli Agnoli, fino a prendersi l’attuale nome: degli Alfani. Le case della famiglia si trovavano nella località chiamata Cafaggiolo. Il cronista Giovanni Villani spiega che il nome deriva da “campo del faggio”, in affinità con il nome di Cafaggio con il quale era indicato il terreno per il pascolo, nome derivato dal latino medievale “Cafagium” di origine longobarda. L’ultimo discendente di Vermiglio Alfani, Pier Forese, si spense in Firenze nel 1694.

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Carriera di Galileo Galilei 8° parte

1° parte 2° parte 3° parte 4° parte 5° parte 6° parte 7° parte 8° e ultima parte

Epilogo – Morte di Galileo Galilei La prigionia consistette nel soggiorno coatto con la durata di cinque mesi presso la residenza romana dell’ambasciatore del Granduca di Toscana, Pietro Niccolini, a Trinità dei Monti, passando in seguito nel palazzo del Arcivescovo Ascanio Piccolomini a Siena. Ottenne dagli inquisitori romani il permesso di far recitare i salmi penitenziali dalla figlia monaca di clausura suor Maria Celeste. Nella abitazione del Piccolomini ebbe la libertà di incontrare i personaggi più in vista della città. Questa libertà finì quando una lettera anonima giunse agli inquisitori romani del Santo Uffizio. Fu minacciato di essere incarcerato. Galileo rivolse a loro la richiesta di essere confinato nella sua villa isolata il “Gioiello” ad Arcetri Firenze. Sua Santità Urbano VIII accolse favorevolmente la richiesta, stabilì che lo scienziato dovesse rimanere solo senza ricevere alcuna visita accudito dalla figlia suora, per il tempo deciso a suo arbitrio. Stabilì la possibilità di ricevere i familiari, i quali dovevano preventivamente annunciare il loro arrivo, per poter avere l’autorizzazione alla visita. Virginia (suor Maria Celeste) ebbe con il padre una fitta corrispondenza, confortandolo nel suo isolamento, durante il quale nel 1634 ricevette la notizia della sua scomparsa, era il 12 aprile.

Gli ultimi problemi nella sua vita travagliata gli vennero dal Figlio Vincenzio. Il quale, dopo il matrimonio con Sestilia Bocchineri, non riusciva a mantenere la sua nuova famiglia non avendo un lavoro stabile. Si scontrò piu volte con il padre che lo incitava a trovarsi un lavoro. Fin quando nel 1633 venne assunto presso la Cancelleria di Poppi in Casentino, ma rischiò di perderlo per la mancata presenza in ufficio, dedicando più attenzione ad una sua invenzione che al lavoro in Cancelleria. Finalmente Vincenzio ebbe un lavoro stabile venendo assunto come Cancelliere per l’Arte Maggiore dei Mercanti e della Zecca fiorentina, mantenedo l’incarico fino alla morte. Ritrovata la stabilità lavorativa si pacificò con Galileo rimanendo con lui in buoni rapporti. Venendo nominato nel testamento del padre amministratore del beni ed erede universale.

Durante la prigionia mantenne corrispondenza epistolare con amici e estimatori in Italia e all’estero. A Elia Diodati scrisse delle sue sventure, dell’invidia e la malignità “che mi hanno mandato contro” con la considerazione che “l’infamia ricade sopra i traditori e costituiti nel sublime grado dell’ignoranza”. Gli giunse la notizia che a Strasburgo, Mathias Bernegge, stava traducendo “Il Dialogo”. Venne a conoscenza di un certo Antonio Rocco filosofo e scrittore, il quale all’oscuro di matematica e astronomia, andava scrivendo “mordacità e contumelie contro di lui nelle Esercitazioni filosofiche, dedicate a Papa Urbano VIII. In questo scambio epistolare si dimostra quanto Galileo avesse abiurato le sue convinzioni difendendole a spada tratta definendo il Rocco “ignorantissimo”, “balordone”, “animalaccio” e “pezzo di bue. Negli anni seguenti Galileo, intraprese una corrispondenza epistolare con Alessandra Bocchineri sorella della Sestilia andata sposa al figlio Vincenzio. L’ultima lettera per Alessandra fu da lui scritta nel dicembre 1641. con il sopraggiungere della cecità fu costretto a rifiutare gli inviti spiegando “non solo per le note indisposizioni che mi tengono appresso in questa mia gravissima età, ma perché sono ritenuto ancora in carcere per quelle cause che benissimo son note” Lo scienziato morì nel gennaio del 1642, assistito dai suoi aiutanti Vincenzo Viviani e Evangelista Torricelli. Fine

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Carriera di Galileo Galilei 7° parte

1° parte 2° parte 3° parte 4° parte 5° parte 6° parte Galileo va a processo per eresia e condanna

L'ambasciatore fiorentino presso il Vaticano raccontò al Granduca che il Papa era molto arrabbiato con Galileo, accusandolo di aver raggirato lui stesso e i suoi ministri nel "Dialogo" fra il Salviati e Simplicio dicendo che difende "una saldissima dottrina, che già da persona dottissima ed eminentissima appresi" e alla quale è forza acquietarsi (chiaro riferimento a Urbano VIII). Egli sosteneva che solo Dio poteva provocare le maree una diversa dall'altra, non potendo essere certi che il modello sostenuto dal Salviati fosse corretto. Il Salviati chiamato in causa rispose ironicamente definendo la teoria di Simplicio "una mirabile angelica dottrina". L'opera si chiudeva con l'affermazione "si concede di disputare intorno alla costituzione del mondo" a patto di "non rinnovare l'opera fabbricata da Dio". Il Papa sosteneva che la conclusione dell'opera non fosse altro che un espediente per ingannare la censura e farla pubblicare. Nel settembre del 1632 ordinò all'inquisizione romana di intervenire presso l'inquisitore fiorentino; che si attivasse contro lo scienziato e lo obbligasse a partire per Roma entro il mese di ottobre, per apparire davanti al Commissario Generale del Santo Uffizio per difendersi dalla accusa di eresia.

Ma Galileo non poté' partire perché ammalato e sperava in cuor suo che tutto finisse per il meglio. Dopo molte minacce ricevute dal Sant'Uffizio Romano, nel mese di gennaio del 1633, benché allettato su una lettiga, partì per Roma. Il processo contro di lui iniziò in aprile con il suo interrogatorio da parte del Commissario inquisitore il domenicano Cardinale Vincenzo Maculano. Confermò all'accusatore di non aver ricevuto il "Precetto" inviatoli nel 1616 dal Cardinale Bellarmino. Nell'interrogatorio l'inquisitore insisteva a dire che nel famoso Precetto c'erano le parole "quovis modo" (in ogni modo) e "nec docere" (non insegnare), mentre Galileo dichiarava di non aver detto"cosa alcuna del suddetto Precetto", sostenendo che: nel detto libro il "Dialogo" il contrario di detta opinione del Copernico, e che le ragioni di esso Copernico sono invalide e non concludenti. Finito l'interrogatorio Galileo, venne trattenuto"pur sotto strettissima sorveglianza" presso il palazzo dell'inquisitore, "con ampia e libera facoltà di passeggiare".

Dopo l'ultimo interrogatorio nel mese di giugno, tenuto nella sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, Galileo fu fatto inginocchiare davanti ai Cardinali: il capo dell'Inquisizione romana Guido Bentivoglio, il Cardinale Felice Centini, il Cardinale domenicano Desiderio Scaglia, il Gran Priore dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Antonio Barberini, il Cardinale Fabrizio Verospi e l'uditore Marzio Ginetti, per ascoltare la sentenza emessa dagli "inquisitori generali contro l'eretica pravita'". Veniva descritta la lunga vicenda che aveva portato al contrasto fra lo scienziato Galileo Galilei e la chiesa, iniziato nel lontano 1615 con la descrizione delle macchie solari, la teoria copernicana malgrado l'opposizione dei teologi che difendevano la teoria tolemaica con il conforto delle Sacre Scritture. Questa contrapposizione aveva avuto da parte della autorità ecclesiastica della emissione di una ammonizione a lui diretta con il divieto di difendere o insegnare quella inaccettabile teoria.

Allora scienziato venne chiesta l'abiura con "cuore sincero e fede non finta" e proibire il libro "il Dialogo". Inoltre, gli venne imposto il "carcere formale ad arbitrio nostro" e alla "pena salutare" la recita settimanale dei sette salmi penitenziali per un periodo di tre anni, rimaneva la facoltà dell'inquisizione di "moderare, mutare e levare in tutto o in parte" le pene e le penitenze. A conferma della sua convinzione nella teoria copernicana è nata una leggenda. Dopo la sentenza di condanna con l'abiura della teoria copernicana, sembra abbia esclamato: eppur sì muove! Fine 7° parte

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Carriera di Galileo Galilei 6° parte

1° parte 2° parte 3° parte 4° parte 5° parte Galileo arriva a Roma-divieto e sequestro del Dialogo

Nell'agosto 1623 morì Papa Gregorio XV. Al soglio di Pietro venne eletto il Cardinale fiorentino Maffeo Barberini, che assunse il nome di Urbano VIII, amico e estimatore da tempo di Galileo. L'elezione del fiorentino diede a lui la speranza confermata con le parole "risorge la speranza, quella speranza che era ormai quasi del tutto sepolta, siamo sul punto di assistere al ritorno del sapere dal lungo esilio a cui era costretto ". Nel Saggiatore parla della sua teoria errata sulla formazione delle comete dovute ai raggi solari. La formazione della loro chioma e della coda, sono dovute all'esposizione e dalla direzione delle radiazioni solari. Per tanto avevano ragione siamo Galileo sia il Grassi, il quale negando la teoria copernicana aveva vaga idea sui corpi celesti. Nel mese di aprile 1624 il Galilei giunse a Roma, per congratularsi con il Barberini per la sua elezione a Papa e per fare accogliere con benevolenza la sua teoria basata sul sistema copernicano. Nelle udienze avute con Urbano VIII, non ricevette da lui nessun impegno, riuscendo solamente a fare assegnare una pensione al figlio Vincenzo. Nei mesi seguenti rispose alla "disputato" di Francesco Ingoli presbitero giurista, professore di diritto civile e canonico, senza difendere quella teoria e senza rispondere alle argomentazioni teologiche.

Nella lettera di risposta per la prima volta, parla di quello che in avvenire verrà conosciuto come "il principio della relatività galileiana", risposta a coloro che sostenevano l'immobilità della Terra. Nello stesso anno Galileo diede iniziò alla scrittura del "Dialogo", nel quale tre personaggi, due realmente esistiti: Filippo Salviati (suo grande amico) e il veneziano Gianfrancesco Sagredo ricercatore scientifico, sperimentatore di ottica, termometria e magnetismo conosciuto quando insegnava a Padova. Il terzo colloquiatore è un personaggio inventato dal nome Simplicio, la disputa verbale si tiene nella casa del veneziano. Di fatto nella discussione, non viene presa in considerazione una terza quella promulgata da Tycho Brahe, escludendola dalla dotta discussione. I tre protagonisti hanno un ruolo ben definito. Simplicio espone e difende la teoria tolemaica, mentre il Salviati controbatte con l'esposizione della teoria copernicana. Il Sagredo funge da arbitro fra i due contendenti, tenendosi neutrale alle due teorie che si confrontano, ma alla fine parteggia apertamente per la copernicana. Questo Dialogo ebbe una nascita travagliata per ragione di salute dei familiari del redattore, prolungando la stesura dell'opera fino al 1630.

In questo periodo Galileo si prese cura della sua famiglia e di quella numerosa del fratello Michelangelo. Intanto suo figlio Vincenzo si laureava in legge all'ateneo pisano, sposandosi in seguito nel 1629 con sestilia di Carlo Becherini, sorella di Geri Becherini, segretario del Granduca Ferdinando II de Medici. La figlia suor Maria Celeste (Virginia) chiese allo scienziato di stabilirsi vicino al suo monastero in Arcetri a Firenze e gli affittò il villino il " gioiello", dove Galileo abitò fino alla morte. Dopo molte vicissitudini, l'opera "il Dialogo", ebbe l'imprimatur ecclesiastico venendo pubblicata nel 1632. Lo scritto venne benevolmente accolto dal matematico Benedetto Castelli, Fulgenzio Micazio storico e erudito (collaboratore di Paolo Sarpi) e dal filosofo Tommaso Campanella. Mesi dopo il Maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi, scriveva all'inquisitore fiorentino Clemente Egidi: per ordine del Papa la proibizione del libro, non doveva più circolare e di rintracciare le copie vendute e sequestrarle. Fine 6° parte

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Carriera di Galileo Galilei 5° parte

1° parte 2° parte 3° parte 4° parte Primi contrasti con il Papa e il Sacro Collegio

La chiesa iniziava a sentire odore di eresia e si preparava alla difesa della teoria Geocentrica. Passava all’attacco incaricando il frate predicatore domenicano Tommaso Caccini di difendere le Sacre Scritture, dalle “concezioni copernicane dei matematici moderni e in particolare Galileo”, Nel marzo 1615 il Caccini giunse a Roma e denunciò al Sacro Collegio lo scienziato pisano quale sostenitore del sistema Eliocentrico con la terra girante intorno al sole. Il Cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo contro Giordano Bruno frate domenicano eretico, scrisse una risposta alla lettera inviata dal teologo carmelitano Paolo Antonio Foscarini, il quale voleva mettere a confronto i Pitagorici, Copernico, Galileo Keplero e gli accademici dei Lincei con le sacre scritture, cercando di far coincidere quello he affermava la Bibbia con la teoria copernicana in modo tale che non contraddiceva affatto tutto quello che fino allora era stato messo in discussione. Il Cardinale diceva che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi contraddicenti l’Eliocentrismo solamente con una dimostrazione di quanto asserito non accettando gli argomenti portati da Galileo. Sosteneva di non aver ricevuto nessuna spiegazione in merito, in caso di dubbio faceva testo quanto era affermato dalle scritture, dove si parla di Giosuè che abbia ordinato al sole di fermarsi, per completare l’inseguimento dei nemici Amorrei esclamando “Sole fermati in Gàbaon e tu Luna, sulla valle di Aialon”, difendendo la teoria della terra al centro dell’universo con tutti i pianeti giranti intorno. Ma Galileo rifiutò l’invito di Bellarmino di sostituire la teoria tolemaica con quella copernicana, definendola una pura ipotesi matematica per salvare le apparenze.

Nel febbraio 1616 il Papa Paolo V ordinò al Cardinale Bellarmino di far arrivare a Roma il Galilei per ammonirlo e convincendolo ad abbandonare le sue opinioni sul sistema eliocentrico, in caso di mancata obbedienza “Il Padre Commissario davanti a un Notaio e testimoni , di fargli il precetto di abbandonare quella dottrina e non insegnarla non difenderla”. Nello stesso anno venne messo all’indice il “De Revolutionibus” di Copernico. Bellarmino volle dare una mano a Galileo con una dichiarazione in cui non c’erano abiure, confermando il divieto a sostenere le tesi copernicane. Questa dichiarazione, gli onori e la buona accoglienza, diedero a Galileo la falsa illusione che a lui fosse consentito quello che agli altri era vietato.

Nell’autunno del 1618 apparvero nel cielo tre comete, questo evento attirò l’attenzione degli astronomi di tutta l’Europa. Il gesuita Piero Grassi matematico del Collegio Romano, tenne una lezione con il titolo “Disputatio astronomica de tribus cometis anni MDCXVIII”, derivata dalle sue osservazioni, dichiarando che le comete fossero corpi situati “Oltre il cielo della luna”, sostenendo il modello di Tyco Brahe per il quale la terra è il centro dell’universo. Galileo rispose per difendere il modello Copernicano, con uno scritto del suo discepolo Mario Guiducci astronomo amico e confidente con “Il discorso sulle comete”. In questo scritto il relatore sosteneva erroneamente che le comete non erano oggetti celesti, ma ma effetti ottici della luce solare su vapori provenienti dalla terra. A queste argomentazioni il Grassi rispondeva con il falso nome di Lotario Sarsi, attaccando il Galilei e il copernicanesimo. Lo scienziato non rispose a questa lettera, lasciò passare del tempo preparando il trattato “Il Saggiatore”, approvato e pubblicato a Roma dalla Accademia dei Lincei. Fine 5° parte

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Carriera di Galileo Galilei 4° parte

1° parte 2° parte 3° parte Iniziano i contrasti con il Collegio Romano e i Gesuiti

A quei tempi nel Collegio Romano e i docenti Gesuiti erano le maggiore autorità scientifiche nel campo della nascente astronomia, a loro Galileo presentò le scoperte. In un primo tempo fu bene accolto a Roma dal Papa Paolo V, dai Cardinali Francesco Maria del Monte e Maffeo Barberini. Il Principe Federico Cesi lo ammise alla Accademia dei Lincei da lui fondata. Lo scienziato volle scrivere al segretario del Granduca Belisario Vinta della benevola accoglienza ricevuta alla corte papalina dai Gesuiti, delle loro continue informazioni sui nuovi satelliti di Giove dedicati ai Medici e considerando giuste le loro osservazioni. Nell’aprile del 1611, il Cardinale Roberto Bellarmino, chiese ai matematici vaticani di farli un resoconto sulle scoperte fatte da “un valente matematico per mezzo di uno strumento chiamato cannone ovvero cannocchiale e alla Congregazione del Santo Uffizio di informarsi se nella città di Padova, ci fosse aperto qualche provvedimento a carico dello scienziato. La Curia Romana iniziava a intravedere quali conseguenze avrebbe avuto quelle scoperte sui principi della Teologia allora conosciuta e considerata indiscutibile.

Nel 1612 Galileo scrisse “Discorso intorno alle cose che stanno sull’acqua, o che in quella si muovono”, descrivendo la teoria di Archimede che dimostrava contrariamente a quanto sosteneva Aristotele: “I corpi galleggiano o affondano nell’acqua per il loro peso specifico e non per la loro forma”. A questo scritto rispose polemicamente l’aristotelico fiorentino Lodovico delle Colombe con: “Discorso apologetico intorno al Discorso di Galileo Galilei”, spiegando che la nuova Stella apparsa nel 1604 nel segno del Sagittario “Non era né Cometa, né Stella generata, o creata di nuovo, né apparente, ma una di quelle che furono in cielo nel principio e ciò essere conforme alla vera Filosofia, Teologia e Astronomiche demostrazioni”. Nel mese di ottobre seguente, lo scienziato pisano, a palazzo Pitti, davanti al Granduca Ferdinando II, Cristina di Lorena sua moglie e il Cardinale Maffeo Barberini suo grande estimatore, con una pubblica dimostrazione sperimentale confutò quanto asserito dal delle Colombe.

Le sue osservazioni sulle macchie solari quando era ancora a Padova, furono in seguito pubblicate a cura dell’Accademia dei Lincei con il titolo “L’istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari e i loro accidenti”. Questa era una risposta per i dubbi sollevati dal Gesuita tedesco Christofh Scheiner, il quale asseriva che le macchie solari altre non erano sciami di astri rotanti intorno al sole. Galileo invece le considerava materia fluida della superficie solare. Osservando le macchie solari Galileo scoprì la rotazione dell’astro solare e si rivolgesse “In se stesso in un mese lunare come gli altri astri”. L’asserzione della rotazione del sole e degli altri pianeti era molto importante. Inoltre scoprendo le fasi dei pianeti Venere e Mercurio, dimostrò l’incompatibilità del sistema geocentrico di Tolomeo, ma verosimilmente il sistema eliocentrico copernicano dell’astronomo danese Tycho Brahe. Nel Gennaio del 1611 scrisse all’Arcivescovo Giuliano de Medici, affermando che “Venere e Mercurio si volgono intorno al sole e tutti gli altri pianeti, cosa creduta da tutti i pitagorici, Copernico, Keplero e me, ma non sensatamente provata come era in Venere e Mercurio”. Negli anni seguenti lo scienziato difese il modello eliocentrico spiegando quello che aveva visto con il suo cannocchiale. Scrisse quattro “lettere copernicane” dirette al padre Benedetto Castelli matematico e fisico, due al Monsignor Pietro Dini membro dell’Accademia della Crusca e due alla Granduchessa madre Cristina di Lorena. Fine 4° parte

Alberto Chiarugi Read the full article

0 notes

Text

Carriera di Galileo Galilei 3° parte

1° parte 2° parte Le modifiche al cannocchiale

I timori degli scienziati svanirono quando, nel 1609 Galileo apportò modifiche al cannocchiale fino a l’ora usato. In Olanda nei prmi anni del 1600 furono costruiti i primi cannocchiali, con un piccolo tubo di ottone o di piombo. Ad una estremità era inserita una lente convergente, come quella usata negli occhiali da presbite detta lente “oggettiva”, mentre all’altra estremità era inserita una lente divergente, come quella usata per gli occhiali da miope detta “oculare”. Questi strumenti ingrandivano gli oggetti lontani osservati appena due o tre volte. Galileo, in un tubo di piombo principale a due sezioni minori, ne inserì una per l’obiettivo l’altra per l’oculare, una con faccia piena e l’altra sfericamente concava. Per riuscire a migliorare questo dispositivo combinò più lenti fino ad ottenere 30 ingrandimenti. Provando questo nuovo strumento, si accorse di vedere gli oggetti lontani più vicini e più grandi, visti con i suoi occhi. Presentò questa novità al governo di Venezia che si dimostrò molto interessato, tanto da raddoppiarli lo stipendio e un nuovo contratto per l’insegnamento. Puntando verso il cielo questo nuovo cannocchiale, scoprì più stelle di quelle che si potevano osservare ad occhio nudo. Con queste osservazioni poté vedere per la prima volta la grandezza dell’universo. Dimostrò inoltre che non c’era differenza fra la Terra e la Luna, provando che il nostro satellite non era liscio e levigato come si era creduto fino ad allora ma roccioso e con protuberanze. Smentì la visione aristotelica e tolemaica afferenti il contrario, dimostrando il movimento del nostro satellite intorno alla Terra e questa intorno al Sole.

La sua bravura nello stilare oroscopi era riconosciuta e apprezzata dai richiedenti, tanto da fargli avere sostanziose somme da Cardinali, Principi e patrizi, fra i quali annoverava il Cardinale Giovan Francesco Sagredo, suo corrispondente nelle lettere che si scambiavano reciprocamente e il Cardinale Gianfrancesco Morosini. Tenne una corrispondenza epistolare con l’astrologo di corte del Granduca di Toscana Cosimo II: Raffaello Gualterotti. Fra gli oroscopi natali calcolati e interpretati da Galileo spiccano quelli delle sue figlie Livia e Virginia, avute dalla sua convivente Marina Gamba conosciuta durante la sua permanenza a Padova. La chiesa era, ed è contraria agli oroscopi, queste arti sono in contraddizione con ciò che professa il cristianesimo con rispetto e timore verso Dio. Con le osservazioni del cielo con il nuovo cannocchiale, scopre i satelliti di Giove, da lui chiamate stelle medicee in onore del Granduca Cosimo II de Medici. Nel 1610 pubblica un libro con le sue scoperte con il titolo: “Sidereus Nuncius”, e per guadagnarsi la stima della casa regnante in Toscana, ne invia una copia al Granduca, accompagnato da un esemplare del cannocchiale e la dedica dei quattro satelliti scoperti battezzati “Cosmica Sidera” in seguito chiamati “Medicea Sidera”. Fine 3° parte

Alberto Chiarugi Read the full article

1 note

·

View note