#��レント

Explore tagged Tumblr posts

Photo

✿ 伝統的なイギリスのパンケーキ | Traditional English Pancakes ・ 英国のパンケーキはひらひらと薄く、クレープにそっくりです。これに砂糖をかけ、レモンを絞ってくるくるっと巻いてフォークとナイフで食べるというのが英国流。 ・パンケーキ・デーは、キリスト教による「告解の火曜日(Shrove Tuesday���」という日に当たります。これは「レント(Lent: 四旬節)」と呼ばれるイースター前の40日間(日曜日を入れると46日間)を断食して過ごす期間と関係しています。レントの初日は「灰の水曜日(Ash Wednesday)」と呼ばれますが、その前日が告解の火曜日。断食を始める前日、家に残っている卵や牛乳、砂糖などを使い切るためにパンケーキを焼いたことから、英国ではこの日を別名パンケーキ・デーと呼ぶようになったのです。

#pancakes#pancake#english pancakes#english pancake#lemon#イギリス:レモン#イギリス:パンケーキ#イギリス:イースター#パンケーキ・デー#パンケーキデー#season:イースター#world:イースター#イギリス#パンケーキ#レント#四句節#2020〜#world:イギリス#レモン

3 notes

·

View notes

Text

Tittle: レント・ボーイが待っている (Rentboy Waiting)

Another version is here 👉Pixiv👈 NSFW

25 notes

·

View notes

Text

メモ。

「 OECD内では日本は税と社会保障による国家の再配分の後、格差が拡大している唯一の国です。つまり富の下層から上層への再配分が国家によって実行されている。 です���で、やはりまずは大企業と富裕層への課税を優先すべきではないか」

三宅芳夫・諸富徹による対談「レント資本主義、社会保障、脱原発——政治経済学の再生に向けて」、『地平』2024年11月号より。

メモ。 「 OECD内では日本は税と社会保障による国家の再配分の後、格差が拡大している唯一の国です。つまり富の下層から上層への再配分が国家によって実行されている。 ですので、やはりまずは大企業と富裕層への課税を優先すべきではないか」 三宅芳夫・諸富徹による対談「レント資本主義、社会保障、脱原発——政治経済学の再生に向けて」、『地平』2024年11月号より。

9 notes

·

View notes

Quote

経済が抱える問題は競争の過多ではなく、むしろ不足であると説く。競争の減退により、少数の既存企業が圧倒的な市場支配力をいっそう強める結果が生まれていると示唆した。これは超過利潤(レント)(競争市場において通常得られる水準を超えた利潤)の増加を意味した。

[インタビュー]「競争の減退」が格差を広げている 特集:格差の時代 | ジェイソン・ファーマン | ["2018年8"]月号|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー

3 notes

·

View notes

Text

Storia dei sogni(739)④

(昼公演:第一部)

「戦場のピアニスト」

夜想曲第20番 嬰ハ短調

レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ

(岩崎先生)

夜想曲第19番 ホ短調 op72-1(竹之内先生)

夜想曲第13番 ハ短調 op48-1(王さん)

バラード第2番 へ長調 op38(片野さん)

ワルツ第3番 イ短調 op34-2 華麗なる円舞曲

(戎先生)

24の前奏曲 op28 第4番 ホ短調

(加藤(亜)さん)

マズルカ第13番 イ短調 op17-4(宮本さん)

バラード第1番 ト短調 op23(片野さん)

アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

変ホ長調 op22

(戎先生,オケ)

月光(戎先生)

無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007(水谷川さん)

(昼公演:第二部)

「レディマエストロ」

ラプソディ・イン・ブルー(戎先生,オケ)

夢(戎先生,オケ)

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第32番(戎先生)

ロマンス(コンマス,戎先生)

オルガン・コラール(戎先生)

マーラー:第4(オケ)

愛の挨拶(コンマス,戎先生)

カルメン〜ハバネラ〜(森永さん,合唱,オケ)

火の鳥(オケ)

花束贈呈係は

杜けあきさんの宝塚の同期の方々だった。

2 notes

·

View notes

Text

232 Guest House_1

20250216

目覚めると最初に感じのは恋しさ。結構今はブルックリン、住んでいた界隈が恋しい気がする。NYが、という大きな言い方ではなくて、ブルックリンのパークスロープ界隈が恋しい。もしかするともはやあの家が恋しいんじゃなかろうかと思っている。232 Guest Houseの話しをしておきたい。

1月はNYのAirbnbに住むという予定だった。もし崇のアパートが1月から住めるところで決まればそこになるけれど、日に日にその可能性が減っていって、Airbnbだろうね、という感じだった、12月28日までは。まだ12月28日の日記に辿り着けていないので、あの日のことを文字に��るのは初めてだ。

12月28日は雪山ハイキングをした。一人また一人と帰っていって、最後まで進み続けたのが崇と私の二人だった。「シュタイナーって基礎体力があるとかなのかな?」と崇。いや、シュタイナーで括っちゃうのは違うんじゃないかしら、とおかしい気持ちになりながら、寒い雪山の下山をした記憶がある。下山をしてとうの昔に下山したカレンとビアンカと柴犬2匹のいるログハウスのカフェに入っていった。あの時間のことはものすごく記憶に濃い。雪の中の世界にある暖炉がパチパチしているログハウス、というのは一つの理想郷だもの。ホットカクテルを飲んだ。ホットカクテルのオーダーをするよりも先に、帽子を取るくらい、まだ席に着くよりも前くらいの、ついて早々に、カレンとビアンカが言った。「うちに泊まりなよ」「ビアンカの家に泊めてもらえるって」と。「「What?」」ほんとに青天の霹靂でそんなこと言われて、どゆこと?という感じだった。二人は長いこと暖炉のそばでチルっていたとのことで、カレンが色々事情をビアンカに話し切った後だったんだと思う。「あなたたちが家を探しているところだったなんて知らなかったから。」とビアンカ。「うちに泊まれるよ、私が帰るまでは。4月に帰るけどそれまでは居て良いよ。庭もあってワインセラーもあるよ。ベッドは2台あるから足りるし。崇がレント払ってくれるから葉月は払わなくて良いし」「ビアンカの家はすーーーんばらしいところだよ」カレン。「マジで!?それは最高、良いの、ありがとう」崇。「えええ、ありがとう」私。

マジで!?となりながらとりあえず忙しそうに働いているお姉さんを待ちながらオーダーをする為にバーカウンターの前で未来が変更になった感覚を味わっていた。「ビアンカの家、普通ありえないような、ほんとすごい場所なんだよ。あそこに泊まって良いのはほんとに最高だと思う。」と崇。崇とカレンにどれだけ最高だと言われても想像のしようがないし、私は泊まれる場所があるだけでどんな場所でも有難いからあんまり気にしていなかった、この頃はまだ。

75%の家賃で1500ドル/月。一人750ドル。崇が譲らないから結局私はトータル1000ドルしか払わなかった。

極寒の雪山から戻った後に暖炉のそばでホットカクテルを飲んでいるというのはもう体も頭もほかほかでぽかぽかの中で、こうして出会ったばかりの友達の家に泊まる未来が決まって、とろけていた。ヌヌが見上げてくるのが可愛い。ハイチェアに腰掛けた私たちは濡れた靴を脱いで暖炉のそばで乾かしながらまったりしていた。「友達が2泊くらい遊びに来るんだけど、その友達も泊めても良い?」と私。「もちろん、好きにして良いけどベッドは2台しかないから調整しないといけないかもしれない」「全然、私マットと寝袋あるからどこでも大丈夫なの」

「友達が来るの?」カレン

「言ったじゃん、葉月の仲良い友達で俺が韓国いた時に彼も韓国にいた人」崇

「そう、仕事でNYに来るから数日休みとって会おうって話してて、Airbnbに泊まって良いよって言ってあったの。崇の韓国もだし、その前の年の南仏の時も、同じ時に二人ともニースにいたんだよ」私

「崇は会ったことがあるの?」カレン

「ううん、どっちに対しても崇もいるよ、健太郎もいるよ、って言ってたけど会ったことはなくて、ようやくついにNYで集合することになったの。」

健太郎というかつて唯一無二レベルの親友だった友達がいる。何があったわけでもないけれど、彼が現職についてやたら忙しくなったあたりからそんなに頻繁には会わなくなった。今でもとても近しいことに変わりはないけれど、前みたいに一週間くらい一緒に軽井沢で過ごしたりするような、そんな関係地にはもうならないような気がする。50代くらいになったら出来るかも。

そしてもう一人唯一無二レベルの親友が崇だと思う。もはや唯一無二じゃないじゃん既に二人じゃ、となるんだけど、こっちはちょっと歴史があって、ちょうど健太郎と最も近しかった時代に崇とは空白の5年間があって、唯一無二のタイミングはちょうど重なっていない。

空白の5年という割と面白い歴史が私と崇の仲にはあって、わざわざ人に説明したりはしないけど、場合によっては避けては通れない話題だったりもするので、崇が適当にはぐらかした説明をする。私は崇のしたいように説明の仕方は任せていて、私が詳細を他人に教えるものではないから、あんまり自分からは言わない。一人だけ全部伝えたけれど。崇は私にしか100%の説明はしていないらしい。人間はややこしい。カレンがビアンカに崇と葉月にはそんな過去があったと教えたらビアンカが信じられないととても驚いていたらしい、とカレンから聞いた話を崇が後日教えてくれて、いつカレンがビアンカに言ったのかは分からないけど、と言っていて、私はこの日の暖炉での二人のチルタイムの事だったんじゃないかな~と思っている。

「カレンには全部話したの?」私

「全部はないでしょ。全部の全部は葉月しか知らない。事実関係は話したと思う」崇

あら、正確には私とかすみんだけど、と内心でこっそり思う私。

ともかく、健太郎が仕事でニースに行くと言った時、あれ?崇も6月にニース行くんだけど!と思って健太郎にも崇にも伝えた。会ったら面白いのにな~、この二人仲良くなれるだろうにな~と思ったけど、健太郎がとにかく非社交的だし崇も人見知り(だとこの頃は思っていた)だし、わざわざ会ったりしないんだろうなと諦めていた。

そして翌年、今度は崇が仕事で韓国に行くと言っていて、あれ?なんか今健太郎が韓国にい���っぽいんだけど!前にもそんな事あったよね、すごい確率!となった。後で聞いたら健太郎も仕事で行っていたらしい。

そんな二人がやっと会う日が来る!in New York! それがビアンカの家でってことになるのか、人生は何があるかわからんな~!となった。

ビアンカはものすごくiPhoneでメッセージを頻繁にしていて、なんかこう、モダンレディーという感じ?なんて言えば良いのかな、パパパパパパー!とチャットしてシャシャシャシャシャーっとグループチャット作って、もうそのハイスピード具合に、あぁ私には無理ぃぃぃぃと縮こまっちゃう感じ。

うちに泊まって良いよ、の話があったすぐ後、RVでぱっぱぱっぱとチャットをして、あっという間に私と崇を232 Guest Houseという名前のブルックリンの家を共有しているみんなのチャットに招待してくれた。私からするとスピード感に面食らうというか、それは旅が終わってからで良いじゃん、的なタイプなんだけど、ビアンカみたいな人を見ていると、こういうスピード感で生きていける人がNYとかで生きていけるんだろうな~みたいな気持ちにもさせられた。懐かしいな12月28日。旅で仲良くなった、これからも仲良くできたら素敵だなと思える人に出会えた、そんな人の家にお世話になることになった、嬉しいな~という感情だった。水のようにビールを飲みまくっていたあの日々のこと。なんて懐かしい時間だろう。

「二人の鍵のコード設定できるんだけど何番が良い?」とビアンカ。

「えー、なんでも良い。5962にする?」

RVが泊まれるキャンプ場はどこもシャワーやラウンドリー、トイレがあって、全てコードキーになっている。4箇所泊まったけれも、毎回4桁のコードを記憶する。時々誰かが、コード教えて、とRVの戸口まで戻ってくることもあった。

ビアンカ宅に泊めてもらう、ということになった頃に泊まっていたキャンプ場のコードキーが5962だった。今となっては5962という番号がとても好き。

1月5日、まだ暗い時刻にみんなが空港まで送ってくれて私は一人、サンフランシスコのハーヴェイミルク空港でみんなと別れてNYに帰った。JFKに降り立った時の嬉しさは今でも思い出せる。住処じゃないのに、「帰ってきたー!」という感情と、嬉しすぎて口角が上がりっぱなしだったあの到着ロビーの感じ。降り立ったよ~とグループラインに一報を入れたら、ビアンカから怒涛のメッセージが届く。家までのサブウェイの番号とか、スーパーの情報とか。

“旅は最高に楽しかったけれど、私はやっぱりNYが大好きだ。好きすぎる。”という感情にほくほくと溺れながらサブウェイでブルックリン、初めてのGrand-Army Plazaに降り立った。あの日見た駅の周りの景色を、それから毎日見た。毎日、到着した日の感情を思い出せた。

家について、ベルを鳴らして、5962を入力する。セキュリティー度の高そうなコードキーが回って、開いた。���っていくとちょうどエドが降りてきた。

エドワードという同居人がいる、とビアンカが教えてくれた頃は、なんかのっぽで割と痩せている茶髪の白人男性を勝手に描いていた。SMSを使いこなすビアンカにちゃっちゃと追加されたグループチャットでエドワードと思われる電話番号の人が、「ようこそ。着く日時教えて」的なメッセージを私と崇宛に送ってくれていて、返さなきゃね、となったけど彼の名前が思い出せなくて、ダニエルじゃなくてなんだっけ、となって崇がRVの助手席からビアンカに聞いたらRVがうるさすぎて聞き取りずらくて、「My husband name!? What the heck you talking about?」と聞き返されて爆笑するシーンがあった。あぁ、エドワードのことね。韓国人だよ、と。あ、でたでた洋名使うひとびと。エドはねITのオタクで、家のセキュリティ系も全部彼が設定していて、iPhoneのホームアプリで全部管理できるんだよ、あなたたちもついたらエドが設定してくれると思う。コードキーもそう。コックピット、操縦機のゲームもエドが作ったのがあって遊ばせてくれると思うよ。なんていう前情報をもらっていたエドワード。

初めましてのエドワードはとっても柔らかくて、背が低めのぽやっとしたオーラのハームレスな感じがする青年だった。完璧に流暢な英語でちょっとボサボサっと喋る。とっても優しく家のことを教えてくれた。

「Oh my gosh Bianca!!!」・・・「やばいよビアンカ、この家素晴らしすぎる」そう到着報告がてら興奮を伝えようとSMSを入力しかけていたら秒で返���してくるビアンカ。omgしか送れず続きを入力しているうちにすぐ返してきちゃうビアンカ、「どうした!?!?」と。待って待って最後まで言わせて。

とんでもなく素晴らしいね、本当にありがとう。そうやっとこさ言うと、気に入ってもらえて嬉しいわ。布団は洗濯機の前にあるよ、ヘアドライアーはLAに持ってきちゃってるからエドに借りて、何かわからないことはある? 間髪入れずに怒涛のチャットがどばどばどば。興奮に浸っていてチャットはちょっくら放置のわたくし。

なんと言うことだ。こりゃ大変。素晴らしすぎる豪邸だ。

20250222

47秒くらい前に、アースマンシップ、と言う先日聞いたばかりの畑プロジェクトに滑り込みで申し込みをした。今朝は久しぶりに30分くらい自転車を漕いだ。景色は面白くないけれど、やっぱり自転車は気持ちが良い。ランニングに似ていて、家を出るまではちょっぴりめんどくさいのに、走り出しちゃえばこんなに気持ちの良い運動ってないよ、と言う感じ。運動ってそんなもんだっけね。

そういえば、私って躁鬱っけのある人間なんだった、と帰ってきてから思い出した。NYに行ってから、鬱という概念の存在の余地すらない次元で暮らしていたから、なんか、そうだったなぁ、忘れてたわ、と言う感じ。内容は違うけど同じことだと先日思ったのは、木曜日、帰ってきて6日目の晩に映画館に行って映画を観た。映画に出会った中学生以来、映画は欠かせない趣味。でもNYで映画を観たいと思った日がなかった。街の人々を観察していれば、映画以上に映画みたいな現実があった。日本で暮らす私は、ずっとずっと夢に逃げているのかもなぁと思った。あ、NY×映画、で思い出したから書いておく。サティアと『タンポポ』を観た夜があった。East Manhattan 96, Lexington Aveの17階。日記祭にビデオで参加したり、ウガンダとモルドバと繋いだりしたスタジオマンションの1室で。で、山崎努を観た翌日にVillage Vanguardで隣の席だったサックスプレーヤーの男の人と話していたら、「最近『タンポポ』と言う日本の映画を観た」と言われて、「おぉ、私もちょうど昨晩観た!」なんて言う会話をした。嘘みたいだ。毎日が嘘みたいだった。

嘘みたいに素敵なBrooklyn lifeを過ごさせてもらっていた家の話しを書いていたページだったのよね、これ。

到着した日は、なんだか家の素晴らしさを持て余して(いやまぁ持て余さなかった日もないけれど)ソワソワした。空のタンスが4つあったので、2つを使わせてもらうことにして洋服や帽子を入れた。暖炉の上にモンサンミッシェルの大きな絵があった。フランス語を今一度勉強しているビアンカの部屋のモンサンミッシェル。RVの道中で、モン・サン・ミチェルみたいだね、と言う風景の話をした時間を思い出した。暖炉の横にはラーメンのだろうなと思しきクッションがあった。小さなテーブルにはGSAPP(コロンビア大の建築学科)の分厚いカタログが積んであった。床が少し軋んでいて、うっすら斜めな部屋。NYっぽい。日本じゃ1億%ありえない、歪んで、ガタガタで、地震なんてあったら震度2でも崩れ去りそうなくらいのタウンハウス。100年以上も前からそのままの建物。あ、そのままというのは変か。共用の洗面所には美味しい水を飲ませてくれる清浄機が設置されている。3階に洗濯機がある。iPhoneのタップで電気を操作できる。iPhoneの画面で、Uberの配達員を見れるカメラがある。そのどれもが、この古い建物に馴染んでいる、心地良い。

着いた晩は22pmのVillage Vanguardに行ってChris Potterを聴いた。Chris Potterは結構好きなアルバムがあって、師匠経由ではなく自分で出会った好きなサックス、という事でやはり諦めが付かずSF→NYの飛行機を7日から5日に変更してまで行くことにしたライブ。で��結局、少々集中力が途切れた。朝5時くらいにサンホゼ(今更だけれどサンノゼが正しい表記かも…)のカレン宅を出てきて、荷物背負って初めての家に辿り着いて、それなりに疲れていた。ライブは集中力が切れたけれど、NYに帰ってきた喜びを存分に味わって、残りの二十日間、大事に過ごそうと決意して最高にワクワクしていた。

ライブが終わる頃に崇がJFKについて、お腹が空きすぎてウーバーをオーダーしたと言っていたけれど、眠くて起きてられなくて、崇が帰ってくる前に寝た1時半くらい。

1月6日、目覚めると真っ白だった。ビアンカの部屋の窓からは、庭が見下ろせて、冬の庭、しんとしているBBQセットなどがある庭が雪をかぶっていた。3階の高さまで伸びている雄大なモミの木(違うかも。見た目はミノの木)が雪を纏ってとても素敵な景色。良いなぁ、という気持ち。

11時にビアンカの友達のJennaに会いに雪の中のBrooklynを散歩して行った。ピンからキリまで幸せだったなぁ。過去にソールライターの展示には2回ほど行った。渋谷で見たNYの雪景色。憧れていたとかそういうのでもなかったけれど、ポールオースターが表紙に使うソールライターの景色。『キャロル』のシーンと区別のつかないようなソールライターの景色。知らぬ間に胸の内に積もっていた景色だったんだろうなぁ。それが今、自分をまとっているこの現実である、という時間がひたすら嬉しかった。もう、カリフォルニアのことなんか完膚なきまでに意識から吹っ飛んでいた(笑)まだ戻って24時間経ってすらいないのに、自分はやっぱりNYジャー!という感じがおかしかった。

そんな訳なのでJennaとも楽しく喋って、かっこいいコーヒーショップで楽しい時間を過ごした。私は観ていなくて、「観てないの!?(日本人なのに!)」とサティアとかによく言われたSHOGUNがなんだか賞を獲ったタイミングで、カフェのテーブルに転がっている新聞の一面の中にガッツポーズをした浅野忠信がいた。丹念にリードの色選びをした。楽しかったなぁ。誰にこの色、というのはもう諦めて、ただただ自分の好みの色の組み合わせを4本分考えた。Jennaは鋭いことを言ってくれて、私のこのNY熱は、どこまでがいっときのもので、住んでみたら感じる不都合も踏まえたらまたどう感じるか楽しみだね、と言っていた。それはもちろんそうだよね。Jennaはウィーンに住みたいと感じているらしい。私は昔ヨーロッパを旅して、住みたいと思いはしなかった、NYで初めて、ここに住みたいと感じる旅先に出会った、と言ったら大きな反応が返ってきて、自分はウィーンにそれを感じた、と言っていたなぁ。みんな簡単にそう言うんだけどさ、Jennaも、住みなよ、次会う時は葉月が引っ越してきたらだね、って言ってた。いいなぁ。住みたいなぁ。

NYに住む話については昨日��ちょーと家賃の話をして、「それは大西さんでも無理なんじゃない」と言っていた。大西さんのことは知らんけど。日本のサラリーでは無理ですね。

プロスペクトパークをたくさん歩いて、写真を撮って、雪のブルックリンを噛み締めた。どこを切り取ってもソールライターの景色が現実にあることを楽しんでいた散歩の後半に、公園から見える空の模様がマルグリットの色と景色だった。マルグリット美術館に行ったのは10年も前なのに、自分の中にしっかりと残っているマルグリットの作品が、(ブルックリンの空を見ていたら、)コトコトと弱火で煮詰まるジャムの表面みたいに胸の内でざわめいた。

夜ご飯は家から歩いて2分くらいのラーメン屋さんに行った。2,3千円かけてラーメンなんて食べなくて良い!日本に帰ったらいくらでも美味しいラーメン食べれるから、そう思っていたのだけれど、ビアンカが大好きなラーメン屋さんが近所にあるとお薦めしていて、行っちゃった。恵比寿とかにもあるみたい。ダンボ。美味しかった。しかも、“NYでラーメンは高い”と言う思考が先行していたけれど、よく考えたらこの味をこの値段で食べれるなら決して高い代物ではないなと、われ、既にニューヨーカーザイフなり(入り口変わらないのに!!!)。2025年1月6日のこと。

1月7日、朝起きるとLAが燃え出していた。今日も同じ時間に同じカフェにJennaに会いに行って、早速作ってくれた4本のリードを受け取りに行った。崇とも笑っていたのだけれど、オーダーまで済ませておきながら値段を知らず、どうしよう信じられないほど高かったら、と楽しみに出かけた。旦那さんとわんこも一緒に来てた。旧正月で台湾に帰る前に仕事は済ませちゃいたいの、と速攻で作ってくれた。Jennaは今夜から台湾へ戻る。そうそう、232 Guest Houseのオーナー、億万長者の台湾人も、私が着いた日の朝に、台湾に戻ったとエドが教えてくれた。だから私たちは、本当の大家さんには会っていない。グループチャットで文字だけ見た。insta覗いた感じではドバイとかアブダビとかがとっても似合う感じの女性だった。デヴィ夫人とかと仲良さそうな感じの。ビアンカやエドは、どうしたらそんな人と知り合いになったんだろうね、と崇と首を捻った。友達の友達のパーティで、みたいなそういう事らしいけれど詳細は聞き取れなかった。

得意の、文脈がジェットコースター級に曲がりくねる文章になるけれど、そう、このタウンハウスで生活できると言うことは、本当に異次元の幸運なのである~~~。

そもそも、タウンハウスは庶民が暮らす家じゃない。ハリウッド俳優とかそう言う人が住んでいるところらしい。あれだね、なんか急にノッティングヒルの恋人たちのシーンを思い出した。マット・デイモンとか住んでいるらしい。私も通りでなんか見たことあるモデルさん見かけたけど、名前は思い出せなかった。だからんなだと言う感じがするのがNYだよね。

���リスティと言うここの大家さんは、南米だっけ?とかでも不動産業を営んでいるらしい。まだ30代、そんなにわたしたちと変わらないと聞いた。家業だそうです。家業を継げるの凄いよね。MITからのコロンビア出て、NYには一年のうち居て良い日数に限りがあるから、帰ってきたと思ったらまたすぐどこかに行っちゃうらしい。てことはさ、エドとビアンカはそもそもあの豪邸に多くの時間を2人で過ごしているのか、すげ。 LAでビアンカとお茶をした時に、ビアンカが家はどう?と聞いてきて、「more than amazingだよ」と答えた。「そういえば、キッチンにあるたくさんのおやつ、あれ全部自由に食べてね」と。「クリスティがいつも大量のお土産と共に帰ってきて、全部キッチンに放って、でまた数日したらどこか行っちゃうから、いつも私が整理してるの。クリスティは買ってくるだけだから、だから食べてね」と。片付けるの大変なんだから、とお茶目に笑っていた。

途方もなく優雅なキッチンに、大きな恐竜のぬいぐるみが座っている。大量の酒瓶がバーの壁のように飾られている。そしてたくさんのおやつ、半分くらいが日本のお菓子がセレクトショップのカウンターみたいな具合に整頓されて並んでいる。そう言うの全部、クリスティが買ってきて、ビアンカが片づけているんだろうね。大きな大きなミラーもある。ワインセラーにはぎっしりとワインが眠っていて、怖いくらい高級なボトルの木箱がすごく高いところに何箱も重なっている。LAから戻った後は、気にせずおやつを摘んだ、白い恋人とかそういうの。

1月7日、グループチャットに「キッチンで気をつけることやルールはある?」とチャットを投げた。包丁が10本くらいあって、肉と魚は分けてるのかね、とかさ。3階にいるエドがすぐに返事をよこして、「この質問に答えられるのはビアンカだけだよ」と。クリスティからは「包丁もまな板も使い分けてない、好きに使って!でも上にしまってあるワイングラスは食洗機に入れないでね」とのことだった。そんな恐れ多いグラス、はなから使う気ございませんでしたさ。

LAのお茶でビアンカが「キッチン使ってるの?」と聞くので、「使ってるなんてもんじゃないよ、ほとんど毎食使ってる。あんな夢みたいなキッチン、何しても楽しくて。クリスティも料理しないんだってね」と答える。エドは一生ウーバーガイ。本当に、信じられないほど一生ウーバーで生きている。それはそれでニューヨーカーだな~と感じた。ビアンカは「私のものはほとんどなくて、あれ全部、元からあったものなんだよね」と言っていた。はて。料理をしない人間が、あんなにも全て揃えたのかと思うと、やっぱり全然意味わからない人間がこの世にはいるんだなと思った。広いキッチンには、全部揃っている。ポルトガルから来たらしい積み上がった魚の絵が描かれたお皿は、パーティ用、って感じで、クイジナートのホールセット!と言う感じの大小様々なフライパンから鍋がひとしきり揃っていて、象印の炊飯器も、たこ焼��器も、全部ある。おろし器がちょっと使いづらかったり、計量器の電池が切れていたり、確かにところどころ料理をしない感じはあったけど、ものは全部揃っているキッチンだった。(コーヒー器具以外)。一番料理というかこのキッチンは使われていないんだろうなと感じたのは、皿のしまわれ方。皿が、縦並びなんだよね。2枚出すと、もう雪崩が起きる寸前。出すのもしまうのも、やりづらいこと���りづらいことこの上ない。「本当に使ってないんだろうなと感じるよね」崇とよくそう言い合った。

1月6日に初めてUnionにラーメンを食べた後に行って、何かと高くてやめたのだった。これだったら明日トレジョに行こう、と言って、最低限必要な玉ねぎとニンニクくらいしか買わなかった。1月7日におすすめリストに載っていたパン屋さんに行ってサワドーをゲットした。跳び上がらんばかりに美味しかったので、Unionに飛んで行ってバターを探した。美味しいパンには美味しいバターを惜しみなく。あの高級スーパーならばきっと美味しいバターがあるはずだ、と。バターを買いに行ったついでに、ちょこまかと買い物をした。油とか。トレジョは遠くてね。あ、Unionは歩いて26秒くらいなので、火をつけっぱなしでも足りないものがあれば買い物に行くくらいの距離。リビングで何かをつまんでワインを飲んでいたらエドが降りてきて、Unionで買ったと言ったら、「wowwww, the most expensive glousery store in this neighbor」と茶化していておかしかった。そうなんだね、高いなとは思ったけど、そのクオリティの高さにワクワクちゃってついつい楽しんでいたけど、ここに住む人をもってして、そんな言い方するスーパーだったとはね。高いけど楽しいスーパーと言えば、広尾のイータリーってすごい楽しいじゃないですか、生ハムとか生ハムのコーナーとかチーズコーナーとか。あんなところに毎日用はないけど、楽しいじゃん、あそこ。ニューヨークのイータリーは全然面白くなかった。普通に面白くないスーパーのそれって感じだった。その違いが面白いよねぇ。スタバの扱いが、日本で言う吉野家以下みたいな、日本とNYの違いかな。(吉野家を悪く言うつもりは1ミリもないんだけど、難しいな、こう、とにかく安い飲食、という意味合いで言いたかった。吉野家に行かないのでそもそも公平なジャッジをできていないなり。)あ、NYにラーメン一蘭とかビアードパパが堂々としたいでたちで店舗を構えているんだけど、日本だと田舎の国道沿いとか、駅ナカにあるような、逆の現象もまたおかし、よね。

ところでエドは、一生ウーバーだけど、飲料だけは買いに出る。コーヒーを買いに出て行ったり、唯一スーパーで買うものがソーダ水のボックス。ライム風味の炭酸水の250ml缶をよく箱で買っている。冷蔵庫には調味料と、エドのソーダが入っていた、私たちが来るまでは。私たちはもりもりと野菜を買ったりいつもチーズを用意していた。私はエドのソーダスペース��埋めちゃいけない、と引き出しに自分のものをしまうのだけれど、崇さんは本当に細かいこと気にしないので、何度しまい込んでも、崇が使う度に全部がメインの、一番手の届きやすい場所に出ていて困った。何度仕舞っても、戻されちゃう。後半はもうエドのソーダは冷蔵庫に眠らなくなった笑 部屋に置いていたみたい。ごめんねエド。

1月8日、LAの山火事が只事じゃない感じになってきた。ビアンカに連絡をして、映像の入手を手伝ってもらえるだろうかと聞いたら、速攻で動いてくれた。この頃、ビアンカも停電中の日々を過ごしていたとは梅雨とも知らなかった。自分は離れたところにいるから大丈夫だ、心配してくれてありがとう、と言っていたから、大丈夫なんだと思っていたけれど、他に比べれば大丈夫、程度の事だったとは、後から知った。崇が、仮に葉月が行ったら、何をするの?と聞いていて、さぁ、何ができるんだろうね、とモロッコではこうでああだった、みたいな会話をしながらパスタを作ったりしていた。崇は気に入る所があるらしく、副業できるかな、とかセカンドライフで考えようかな、などと言っておった。好きにしてくれ。

ジムさんのメールを読んで、だよね、流石にPWJが出ていくって運びにはならんよねと思いながらトレジョでたくさん買い出しをしてきた。日本の朝が来て、ジムさんの発言を無視した感じでチャンウさんが動き出している感じが漂っていた。ぶちょーに、できる事があればなんでもする、とチャットを入れた。運転できるのでしたっけ?と返事が来た。どうだろな、行くのかな、行かないのかな、フィフティフィフティという感じで眠りについた。

1月9日、行くとも、何にも聞いていなかったけど、チャットが出来ていて、保険をかけられないから自分で入ってくださいねと言われた。その前に誰か、航空券買えと言ってくれや、と思いながら自分で買った。情報収集に取りかかるのと、飛行機を買うのと、宿を決めるのと、レンタカーを押さえるのと、バタバタしていたらあっという間に時間が過ぎた。慌ててサティアん家に行って、カリフォルニアに行く間置かせてもらっていた荷物を回収しに行った。サティアの家には、NYに戻ったらお土産のナパワイン持ってゆっくり遊びに行きたいと思っていたのに。大慌てで荷物を回収した。そこにポロシャツが入っているのでね。

健太郎に詫びの連絡を入れたら「NO WAY!!!」と返ってきた。緊急に出るのは3回目だ。いつも誰かに謝っている。でも、行かないっていう選択肢は無いんだよなぁ。だから、気づいたらこんなに長いことここにいるんだろうなぁ。

なんだかすごくバタバタしていて緊急感が満ちていたので、落ち着きを取り戻そうとスパイスカレーを作った。ライスは崇が買っていたジャスミンライス。JFKに夜中についた晩にオーダーしたタイカレーがあまりにも辛くて全然進まなくて、ライスを買い足したやつ。

そうやって、あっという間に、LAに向けて出��した。1月10日の朝4時、崇にさよならも言わずに暗いブルックリンを後にした。まだ深夜帯でちょうど良いサブウェイが無くて、20分も寒い中歩いて行った暗いブルックリンの大通り。精算できるんだなこの交通費、と思って初めて券売機で列車のチケットを買った。

そして、崇の言うことに騙されてはいけない!!!国内線だったら1時間前で大丈夫、と言っていて、すっかり信頼していたけれど、私みたいな人間は1時間前では間に合わない。なんだかのトラブルで、検閲の列が違う階に誘導されて、みんなでゾロくらと並び直すという異様な感じだった。

仕事なのに乗り遅れるとかありえない!!とヒヤヒヤしまくった明け方のJFKだった。あれは本当にヒヤヒヤしたなぁ。検閲の長蛇の列に並んでいるうちにボーディングが始まって、すいませんすいませんと謝り続けて長蛇の列を抜かさせてもらって進んで、最後のところでグッチを身に纏ったピンクのファーを着た女性に、「アンタの飛行機何時な訳?」と言われて時間を言ったら、「アタシの方がもっと早いのよ」と怒っていて、シュンとして、その女性の後ろの黒人さんに入れてもらった。同じようにすいませんすいません、乗り遅れるんです、と詫びながら追い越して行った白人の女の子が半べそかいていて、内心共感したけど、ちょっと楽しんでもいた。こんなこと二度と経験したくないし、しないだろうな、貴重~みたいなね。検閲超えた瞬間猛ダッシュして、見事グッチの女性も猛烈に追い越して走って行ったら、案外すぐにゲートがあって無事も無事、すごく無事に乗り込んだ。そんな感じで、あっという間にカリフォルニアに舞い戻った1月10日、とこの誕生日。デヴィッドボウイの命日。

0 notes

Text

言葉は、ひとりの人間を救う福音にもなれば、絶望の淵に追いやる凶器にもなる

やがて、武満は1台のピアノを借りられることになったが、生活苦のためにレンタル料が払えずに手放すことになる。 手放すまでの間に「二つのレント」という作品を完成させ、新作曲派協会の演奏会に提出する。が、ある批評家から「音楽以前である」と酷評されて絶望する。 このときの心境を、指揮者小澤征爾との対談(「音楽」新潮社刊)のなかでこう語っている。 〈目の前が真っ暗になって……。目の前にちょうど映画館があったから、切符を買って中に入って、真っ暗い中で、一人すみっこで(笑い)泣きたいだけ泣いてね、もうおれは音楽をやらなくてもいいと思ったの〉 武満の作曲はほとんどが独学によるが、それでも恩師として名を挙げるひとりに清瀬保二がいる。出会いは、清瀬が書いたバイオリン・ソナタを聴いて感激した武���が、こんな先生に自分の曲を聴いてもらいたいと思い、自宅を訪ねたことに始まる。 その日、清瀬は留守で夜遅くに帰ってきた。清瀬はそれまで待っていた武満が書いた譜面をピアノで弾いてくれた。 このときのことを武満は喜びを噛み締めるようにこう話している。 〈そのころ僕はピアノなんか持ってなかったからね、弾いて貰えるだけでもうれしかった。弾きながら清瀬さんが「きれいな音だねェ―」と言ってくれたんだ〉 〈いつでも作品持っていらっしゃいと言われてうれしかった。尊敬している人に言われたんだから。初めての聴衆だろ、うれしかったな〉 「二つのレント」で酷評されたのは20歳の頃で、清瀬と会ったのは18歳の頃。 武満は、作曲家をめざしたほとんどスタート地点で天国と地獄を見たのである。同時に、言葉というものの「過酷さ」を決して消え去ることのない無意識下に抱えることになったのではないだろうか。 〈いつでも作品持っていらっしゃい〉と〈音楽以前である〉。 言葉は、ひとりの人間を救う福音にもなれば、絶望の淵に追いやる凶器にもなる。 武満は、その生涯、執拗に探究した音と同様に言葉にも厳しくこだわっている。 それは、私には、若かりし頃の2つの体験が、無意識的に大きく影響しているように思えてならないのである。

(http://www.a-totosha.com/cn36/takemitsu.episode.html)

0 notes

Text

望まぬ不死の冒険者 12話(最終回)かなり人に近付いたレント

1 note

·

View note

Text

youtube

ダイナミックケイパビリティとは、急速に変化する事業環境に対応したり、可能ならば環境を形成したりするために、内外の資源やコンピタンスを統合・構築・再配置するような企業能力を決定する高次のコンピタンスである。すなわち、ダイナミックケイパビリティは適切な資源を機敏にマネジメントする経営戦略なのである。(ダイナミックケイパビリティは資産がどのように使いこなされ、どのようにレントの収入源が拡張され、刷新されるかを説明している)そして、ティースはダイナミックケイパビリティの変数に関して特定しているが、その構築のためには経営トップによる所謂「アート性」が求められるのだという。この「アート性」に対する実務レベルの手法を提示したいと思う。そのためにブリュノ・ラトゥールのアクターネットワーク理論、ユーリア・エンゲストロームの活動理論、オットー・シャーマーのU理論、エドガー・シャインのプロセスコンサルテーション、ピーター・センゲの学習する組織、ピーター・フォナギーのメンタライゼーション、アーサー・クラインマンの医療人類学、マイケル・ホワイトのナラティブセラピーを概観し、それらを用いて歴史的に新しいダイナミックケイパビリティ構築のための手法を提示していきたい。

連関の社会学であるアクターネットワーク理論は社会現象の原因をその現象の背後にある「社会」に帰するのではなく、アクター(行為者)による動的ネットワークに帰する点と社会を批判するのではなく、アクターに語ってもらうことで一連の社会的現象をたどって社会的なものを組み直す点が画期的である。つまり、連関の社会学者が希求するのは諸々の社会的連関の新奇さを記録し、その連関を満足のいくかたちで組み合わせて示すことなのである。よって、本書の目標は以下の三つに要約することができるだろう。

1;社会的なものをあらかじめ特定の領域に限定してしまうことなく、つながりをめぐる(アクターによる)数々の論争をどのように展開させるのか。

2;そうした数々の論争をアクターが安定化できるようにする手段をどのように記録するのか

3;どのような手続きであれば、社会ではなく集合体のかたちで社会的なものを組み直せるのか

また、連関の社会学者の務めは以下の三つに要約することができるだろう。

1;どのような連関が可能であるのかをめぐるあらゆる論争を展開させること

2;そうした論争がどのような手段を通して解決され、そうした解決がどのように維持されるのかを示すこと

3;社会学自体を研究対象者の関心を引くものにすることで、集合体を組み上げるための正しい手続きを定めること

さて、この連関の社会学には以下の五つの不確定性(留意点)が存在する。

1;グループの性質に関する不確定性―アクターには数々の相矛盾したかたちでアイデンティティが与えられる。

2;行為の性質に関する不確定性―各々の行為が進むなかで、実に多様な*エージェンシーが入り込み、当初の目的を置き換えるように見える。

*エージェンシー;行為に対する作用因のこと

エージェンシーには二つ種類があり、それらは異なる社会的過程をもたらす。

中間項;社会的過程に新たな変化をもたらさない作用因

媒介子;社会的過程に新たな変化をもたらす作用因

アクターネットワーク理論では媒介子による新奇な社会的過程を記述し、その社会的過程を安定化させることを目的としている。

3;モノの性質に関する不確定性――相互作用に参与するエージェンシーの種類は、いくらでも広げられるように見える。

4;事実の性質に関する不確定性―自然科学が社会の他の部分と結びついていることが、止むことのない論争の根源であるように見える。

5;社会的なものの科学というラベルの下でなされる研究に関する不確定性―社会科学が厳密に経験的であると言える条件は明確にならない。

このような五つの不確定性を検討することで社会科学の核をなす直観を保つことが可能となるのである。そして、アクターネットワーク理論に基づく手法は以下の三つである。

1;グローバルなものをローカル化する。

2;ローカルなものを分散させ直す。

3;複数の場を��びつける。

以上がアクターネットワーク理論の概略である。しかし、この理論は手法が明快だが、やや抽象的であり、また観念的でもあると感じた。そこでこのアクターネットワーク理論に

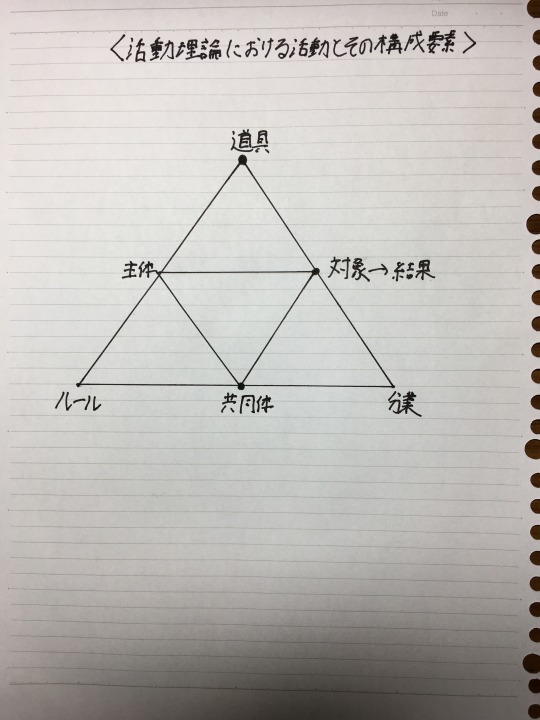

対して相補的な関係にあるユーリア・エンゲストロームの活動理論を説明していきたい。(エンゲストロームによる活動理論は具体的だが、手法が曖昧であるという点でも相補的である。)活動理論における活動とは社会・歴史的な動きに対して共同的に応答―現在生じていることに研ぎ澄ませ、世界との関係を協同的に調整する集団的な行動―することである。(添付した資料の「活動理論における活動とその構成要素」を参照されたい。この活動が主体、道具、ルール、共同体、分業、対象→結果で構成されていることが分かるだろう。)

この活動は学習活動を通じて、活動そのものを対象化して、その過程の中で対象化した活動に潜在している内的矛盾を露呈しているいくつかの行為から新しい活動を生成するのである。すなわち、学習活動というモデル化はバラバラな個人的行為としての内的矛盾を露呈している学習のレベルを集団的な活動システムのレベルへと上昇させ(あるいは往還させ)、文化-歴史的な社会的実践や共同体や組織の視点から、人間の学習の文化-歴史的な基礎と動機を問うのである。換言すれば、学習活動とは、個々の学習の方式ではなく、活動システムの中に見出される矛盾を集団的に解決する過程、すなわち、「個人的行為から集団的活動への拡張的移行としての歴史的に新しい活動形式の生成」のサイクルにおける学びなのである。この学習活動の過程の中で活動の矛盾のレベルは止揚されていくわけだが、(活動の矛盾のレベルに関しては添付した資料の「人間の活動システム内における矛盾の四つのレベル」を参照されたい。)これはアクターネットワーク理論による媒介子とU理論によって説明することができるだろう。つまり、活動の第一の矛盾から第二の矛盾への止揚における媒介子を開かれた思考として、第二の矛盾から第三の矛盾への止揚における媒介子を開かれた心として、第三の矛盾から第四の矛盾への止揚における媒介子を開かれた意志として定式化できるだろう。このようにエンゲストロームによる活動理論によって「社会的なものを組み直す」とは「歴史的に新しい活動を組み直す」ことであると定式化でき、また、社会的なものを組み上げる過程を具現化できるのである。しかし依然として活動の矛盾が止揚されるための手法が明らかとなっていない。よって、その手法をエドガー・シャインのプロセスコンサルテーションとアーサー・クラインマンの医療人類学、マイケル・ホワイトのナラティブセラピーを援用して明らかにしていきたい。

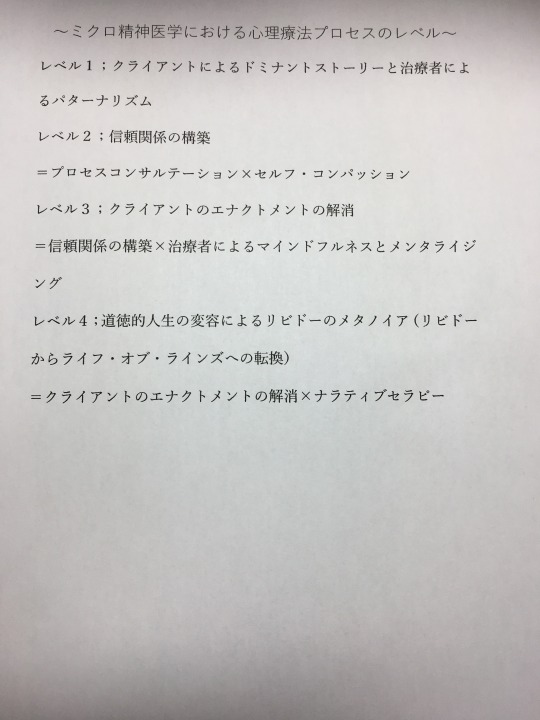

本書は心理療法の名著である。主に扱う心理療法の技法はマインドフルネスとメンタライジング(後述する)である。しかし、本書の技法以前の問題によりクライアントとの面談が機能不全に陥っているケースも珍しくない。そこで私は心理療法におけるプロセスのレベル化を提示したいと考えている。添付した資料の「ミクロ精神医学における心理療法プロセスのレベル」を参照されたい。

レベル1ではクライアントによるドミナントストーリーと治療者によるパターナリズムとなっていることが分かるだろう。クライアントは面談の際、固定的かつドミナントなストーリーライン(それがしばしば問題を引き起こしている)に従事している。また、治療者は父権主義的な態度で治療に臨むため、クライアントは高圧的であると感じ、治療者と打ち解けて面談をすることができず治療者はエナクトメント(後述する)を感じ取ることが困難となるかもしれない。レベル2は信頼関係が構築できている状態を指す。このレベル2へと上昇するためにはエドガー・シャインによるプロセスコンサルテーションとクリスティン・ネフによるセルフ・コンパッションを組み合わせて治療に臨むことが求められるだろう。エドガー・シャインによると人間関係における信頼と率直さのレベルは4つのレベルに区分されるのだという。

レベル-1;ネガティブな敵対的関係、不当な扱い

レベル1;礼儀、取引、専門職としての役割に基づく関係

れべる2;固有の存在として認知する関係(個人的な知り合い)

レベル3;深い友情、愛情、親密さ

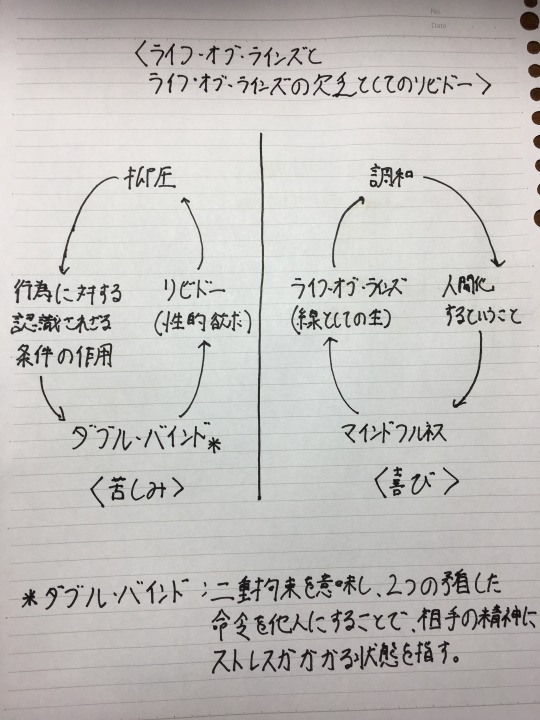

これらのレベルのうち、治療者とクライアントとの間に築くことが望ましいレベルの関係はレベル2のほどほどの距離間で必要な他人ではなくもっと個人的な話の出来る関係である。そしてレベル⁻1またはレベル1からレベル2への上昇過程をパーソナライゼーションと呼んでいる。次にクリスティン・ネフによるセルフ・コンパッションであるが、この技法は自他の垣根なく自他共に思いやりを持つようにクライアントに働きかける技法である。セルフ・コンパッションは「一切は空」であり、関係性(縁起)によってのみ存在するため、自他の区別がなくなり、自他に思いやりを持って接するようになる仏教的態度と共鳴するかもしれない。このセルフ・コンパッションの重要なテーゼを添付した資料の「セルフ・コンパッション」に記載したので参照されたい。自己批判ではなく自分への優しさへ、過剰同一化ではなく、マインドフルネスへ、孤独感ではなく共通の人間性の認識へと働きかけることで、クライアントは自分の気持ちが治療者によって受容されていると感じ、エドガー・シャインのパーソナライゼーションへと至ることができるだろう。続くレベル3ではクライアントのエナクトメントの解消を行うことができるだろう。エナクトメントとはクライアントの抑圧された感情が治療者の中に体現されることを指すが、私はエナクトメントをクライアントの身体化されたリビドー(性的欲求)であると定式化したい。しかしそもそもリビドーとは何であろうか?添付した資料の「ライフ・オブ・ラインズとライフ・オブ・ラインズの欠乏としてのリビドー」を参照されたい。

ライフ・オブ・ラインズ(線としての生)は人をより人間的かつ調和の取れた生へと導きマインドフルネスへと至り喜びを感じることができることが分かるだろう。それとは対照的にリビドーは感情の抑圧を促進しそれは行為に対する認識されざる条件の作用となりダブルバインド(ジレンマ)が生じ、苦しみを感じさせるのである。このようにライフ・オブ・ラインズとリビドーは対照的な結果を生じさせるわけだが、リビドーはライフ・オブ・ラインズの欠乏状態を生じさせるエレメント��して定式化できるだろう。このライフ・オブ・ラインズの欠乏としてのリビドーは抑圧と視野狭窄(認知行動療法においてなじみ深いと感じる方もいるかもしれない)を生じさせ、将来に対する不安や過去に対する悲しみ、現在に対する怒りに悩まされやすくなると同時に慢性的に不安、悲しみ、怒りを抱えた状態へと導くのである。このような欠乏による現象をセンディル・ムッライナタンらはトンネリング税と呼んだ。(トンネリング税の具体例;貧困はお金の欠乏であり、お金の欠乏は貧困に関する視野狭窄を引き起こし、頻繁に貧困について悩ませられるようになる)さて、この身体化されたリビドーとしてのエナクトメントの解消のためには信頼関係の維持と治療者によるマインドフルネスとメンタライジングが必要となるだろう。前述したエドガー・シャインのプロセスコンサルテーションには謙虚に問いかけるという技法があり、この技法を駆使してクライアントの気持ちに寄り添いかつクライアントの気持ちを正確に把握することが可能となるあろう。この謙虚に問いかけるには以下の4つの問いかけが存在する。診断的な問いかけ、対決的な問いかけ、プロセス指向的な問いかけ、謙虚な問いかけである。これら4つの問いかけを駆使してエナクトメントを感じ取ることができるのである。だが、エナクトメントを感じ取り、解消させるための技法であるマインドフルネス(エナクトメントへの気づき)とメンタライジング(エナクトメントに対する反省と内省)をいかにして治療者は会得することができるのだろうか?私なりに試行錯誤した結果、「デヴィッド・ローム」著書「マインドフル・フォーカシング:身体は答えを知っている」を熟読しながら、マインドフル・フォーカシングを実践することでマインドフルネスとメンタライジングを修得することができるのではないかという結論に至った。修得には一年以上要するかもしれないが得るものは多いと感じている。最後のレベル4では道徳的人生の変容によるリビドーのメタノイア(リビドーからライフ・オブ・ラインズへの転換)が達成される。アーサー・クラインマンによると道徳的人生の道徳とは倫理を意味する狭義の道徳ではなく、われわれ個々にとって真にかけがえのないものを追求するという意味での広義の道徳であると理解してほしい。クライアントはリビドーが主たる原因の精神疾患である「病い」が生むドミナントストーリーに苦しんでいるのである。このドミナントストーリーによってクライアントの道徳的人生は大きく歪められ、それが苦しみを生むという悪循環に陥っているのである。このレベル4では個々のエナクトメントの背後にある道徳的人生を変容させることでリビドーをメタノイアさせることができるのである。そのためにはエナクトメントの解消と並行してマイケル・ホワイトによるナラティブセラピーを行うことが肝要となるだろう。つまり、個々のエナクトメントの解消を行いつつ、エナクトメントの背後にある道徳的人生を変容させ、これまでクライアントの心の中で支配的だったドミナントストーリーをオルタナティブストーリーへと変容させることが求められているのである。このナラティブセラピーは以下の6つの技法から構成されている。外在化する会話、再著述する会話、リ・メンバリングする会話。、定義的祝祭、ユニークな結果を際立たせる会話、足場作りの会話である。外在化する会話ではエナクトメントの背後にある問題をクライアントのアイデンティティーから切り離して客観化する技法である。再著述する会話では問題の語り直しを行うことでクライアントは問題に対する新たな洞察が可能となるのである。リ・メンバリングする会話ではクライアントの人生において重要かつ影響力を持つ人々を明らかにし、クライアントのアイデンティティーが独立したものではなく、多くの人の影響下にあることをクライアントに気づかせ、クライアントにとって害をもたらす人の影響を減じさせ、良い影響をもたらす人の影響を増やすように働きかけることを目的としている。定義的祝祭とは言わば当事者研究である。ユニークな結果を際立たせる会話ではドミナントストーリーに従属しておらず偶発的かつオルタナティブストーリーへと導く端緒となる出来事についてクライアントに語るように促すことが目的である。足場作りの会話ではクライアントは治療者の助けを借りながらドミナントストーリーをオルタナティブストーリーへと変容させることで、クライアントが成長するように働きかけることを主眼としている。以上が私の提唱するミクロ精神医学のプロセスである。以上の議論に基づいて、応答する組織の素描を描きたいと思う。

オットー・シャーマーのU理論によると人間の社会的学習は以下のプロセスを経るのだという。ダウンローディング、シーイング、センシング、プレゼンシング、クリスタライジング、プロトタイピング、実践。各自の思い込み(ダウンローディング)を保留して次のシーイングで新しい視座を獲得して、センシングでお互いが共感しあうことで議論が整理されるようになる。そしてプレゼンシングで過去から現在に至る捨て去るべきものを捨て、新しいものを受け入れ、クリスタライジングでプレゼンシングの時に受け入れた新しい価値観をより具体化し、プロトタイピングでその新しい価値観に基づいて学習しながら実行した結果として実践へと至り社会変革が実現するのである。このようにして社会変革が起こるわけだがダウンローディングからシーイングへのプロセスでは開かれた思考が、シーイングからセンシングへのプロセスでは開かれた心が、センシングからプレゼンシングへのプロセスでは開かれた意志が、プレゼンシングからクリスタライジングへのプロセスでは開かれた意志が、クリスタライジングからプロトタイピングへのプロセスでは開かれた心が、プロトタイピングから実践へのプロセスでは開かれた思考が求められるのである。翻ってエンゲストロームの活動理論に話を転じたい。前述したように活動理論では活動の矛盾が止揚されるメカニズムが解明されないままだったがついにU理論によってその全容が明らかとなるだろう。活動の第一の矛盾から第二の矛盾への止揚における媒介子として開かれた思考が、第二の矛盾から第三の矛盾への止揚における媒介子として開かれた心が、第三の矛盾から第四の矛盾への止揚における媒介子として開かれた意志が必要十分条件なのである。しかし依然として活動の矛盾が止揚されるための手法が明らかとなっていない。よって、その手法をエドガー・シャインのプロセスコンサルテーションとアーサー・クラインマンの医療人類学、マイケル・ホワイトのナラティブセラピーを援用して明らかにしていきたい。

エドガー・シャインのプロセスコンサルテーションによると人間関係のレベルは以下の4つに区分されるのだという。

レベル-1:レベル-1;ネガティブな敵対的関係、不当な扱い

レベル1;礼儀、取引、専門職としての役割に基づく関係

レベル2;固有の存在として認知する関係(個人的な知り合い)

レベル3;深い友情、愛情、親密さ

これら4つのレベルのうちレベル2の関係がエドモンドソンの提唱する心理的安全性が保持されるレベルであり、レベル-1またはレベル1からレベル2に至るためにはシャインが提唱するパーソナライゼーションが求められるだろう。このパーソナライゼーションを行いつつ、シャインの提唱する謙虚に問いかける姿勢によってダウンローディングによる判断の保留ができるようになるだろう。謙虚に問いかけるは以下の4つに区分される。診断的な問いかけ、対決的な問いかけ、プロセス指向的な問いかけ、謙虚な問いかけ。このようにして判断を保留しながらお互いに謙虚に問いかけることで問題の全体像が浮かび上がってくるのである。そして問題の全容が明らかとなっていく過程でシステム思考を用いることによって問題の全体像を共有することができるのである。(第一の矛盾から第二の矛盾へと止揚されるのである)次のプロセスであるシーイングからセンシング(第二の矛盾から第三の矛盾への止揚)へと至るためにはピーター・フォナギーのメンタライジングが必要であろう。メンタライジングとは最先端の精神医学であり、フォナギーはポストフロイトの精神科医である。この理論を援用することで相手と自分の意見の共通点と相違点を明確にできるようになり、意見の対立が解消されやすくなるだろう。シーイングの際システム思考で問題を共有できたとしても意見の対立は未解決のままである。それを乗り越えるためには意見の最大公約数(妥協)ではなく、意見の最小公倍数(自分と相手の意見の共有点と自分と相手の意見の良い点を掛け合わせたもの)を見出すことが不可欠である。そしてこの意見の最小公倍数を見出すためにも相手の意見に対する深い傾聴と共感(すなわち、メンタライジング)が不可欠だ。そして、これによって後述する道徳的人生の分析を行うことができるのである。続いてセンシングからプレゼンシング(第三の矛盾から第四の矛盾への止揚)ではまず応答性が求められるだろう。センシングで得られた洞察��基づいて新しいシステム(新しい活動)を創出しなければならないのである。この新しい活動創出のために活動の新しい構成要素についてダイアローグしなければならないのだ。その過程で既存の活動とダイアローグの結果生まれた新しい活動との狭間で大きく揺れることだろ

う。この矛盾が止揚されるためには開かれた意志である道徳的人生の変容が求められるだろう。アーサー・クラインマンの医療人類学によると人はかけがえのないもの(生きる意味、大切にしている価値観)を追求しているのだという。そして道徳的人生は主観性、社会的体験、文化的表象の場の影響を受けて大きく変容していくのである。これを意図して大きく変容させ新しい活動を創出するための手法がマイケル・ホワイトのナラティブセラピーである。以下ナラティブセラピーの技法を示す。外在化する会話、再著述する会話、リ・メンバリングする会話、定義的祝祭、ユニークな結果を際立たせる会話、足場作りの会話。これらを駆使して道徳的人生を変容させることでプレゼンシングへと至ることができるだろう。プレゼンシング後は新しい活動を結晶化し(クリスタライジングし)、学習しながら実行する(プロトタイピングする)ことで実践へと至ることができるだろう。このようにして企業は歴史的に新しい企業活動を行うことができるのである。次に上記の論旨に基づいて実務レベルにおけるダイナミックケイパビリティ構築のための具体的なアプローチを提示したい。

活動理論における企業の活動の第一の矛盾は以下のとおりである。

主体 :成長型マインドセット(学習)vs固定型マインドセット(結果)

道具 :リーダーシップvsマネジメントの三種の神器(計画、組織化、コントロール)

ルール :公式の制度vs追従を基盤とした文化

共同体 :ダイバーシティvs画一性

分業 :チームワークvs全体性の喪失(サイロ化)

対象→結果:CSR→ESG投資による資金調達vs財務指標における短期的な視野に基づく経営戦略→イノベーションのジレンマ

活動の第一の矛盾から第二の矛盾への止揚にはパーソナライゼーションによる心理的安全性の担保が求められる。

続いて活動理論における企業の活動の第二の矛盾は以下のとおりである。

道具:システム思考(*強者はますます強く)vs主体:メンタルモデル(*反カニバリゼーションのバイアス)

*既存の資源にますます多くの投資を行うことで、新しい資源の投資はますます減少し、いわゆる「イノベーションのジレンマ」が生じるのである。

*メンタルモデルの「反カニバリゼーションのバイアス」は資本の共食いを引き起こす経営陣のバイアスのことを指す。

活動の第二の矛盾から第三の矛盾への止揚のためにはメンタライゼーションによる道徳的人生の分析が求められるだろう。

道徳的人生の分析例

主観性 :結果主義によるリスク回避のバイアス

社会的体験 :企業の過去の成功体験への固執

文化的表象の場:企業史から生じるその企業のアイデンティティ

活動理論における企業の活動の第三の矛盾は以下のとおりである。

主体 :コンピテンシーの高い人材の多様化

道具 :コア・コンピタンス

共同体 :心理的安全性

ルール :コーポレートガバナンスの徹底

分業 :両利きの経営

対象→結果:共有ビジョン→CSV

活動の第三の矛盾から第四の矛盾への止揚へはナラティブセラピーによる道徳的人生の変容が求められるだろう。

道徳的人生の例

主観性 :ワークエンゲージメント

社会的体験 :プレゼンシング

文化的表象の場:私たちは何者かという問いに対する答え

活動理論における企業の活動の第四の矛盾は以下のとおりである。

CSV実現のためのダイナミックケイパビリティ構築の実務

ダイナミックケイパビリティは以下の三つに分類可能である。

感知:識別、開発、共同開発、そして顧客ニーズに関係する技術的な機械の評価

捕捉:ニーズと機械を引き合わせ��価値を引き出すための資源の動員

変容:絶え間ない刷新

また、これらの要素は以下の変数からなっている。

感知

1:社内R&Dを推進し、新しい技術を選択するプロセス

2:外部の科学や技術の発展を活用するプロセス

3:サプライヤーや補完者のイノベーションを活用するプロセス

4:ターゲットとする市場セグメント、変化する顧客ニーズ、カスタマーイノベーションを特定するプロセス

捕捉

1:カスタマーソリューションやビジネスモデルの記述

2:補完物のマネジメントとプラットフォームのコントロールのための企業境界の選択

3:意思決定プロトコルの選択

4:ロイヤリティとコミットメントの構築

変容

1:分権化と準分解可能性

2:共特化

3:ガバナンス

4:ナレッジ・マネジメント

ダイナミックケイパビリティは持続的な競争優位性とそれによる長期的なキャッシュフロー生成の基礎や固有の源泉となりうるだろう。しかしながら、ビジョン(CSV)に対する強いコミットメントがなければダイナミックケイパビリティはおぼつかないものとなるだろう。多くの人が本書を手に取り、日本の持続可能な成長のために何ができるのか議論されることを願ってやまない。

参考文献

ブリュノ・ラトゥール 社会的なものを組み直す: アクターネットワーク理論入門 (叢書・ウニベルシタス)

ユーリア・エンゲストローム 拡張による学習 完訳増補版―発達研究への活動理論からのアプローチ

C・オットー・シャーマー U理論[第二版]――過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術

エドガー・H・シャイン 謙虚なコンサルティング――クライアントにとって「本当の支援」とは何か

ピーター M センゲ 学習する組織――システム思考で未来を創造する

ピーター フォナギー 愛着理論と精神分析

デイビッド・J・ウォーリン 愛着と精神療法

アーサー クラインマン ケアをすることの意味:病む人とともに在ることの心理学と医療人類学

マイケル ホワイト ナラティヴ実践地図

キャロル・S・ドゥエック マインドセット「やればできる! 」の研究

マイケル E. ポーター [新版]競争戦略論I

マイケル E.ポーター [新版]競争戦略論II

「YouTube」 Wharton Prof. Sidney Winter on Dynamic Capability and Evolutionary Economics

「YouTube」 David Teece | Full Address and Q&A | Oxford Union Web Series

0 notes

Text

アニメ「ライザのアトリエ」

(#4 水没坑道)

3人組の試験のお話。 洞窟で爆弾を使うとか誰か止めろよw

この3人で基本話が展開していくんだけど、この3人って仲好しなのか? 出演さすのなら、もうちょっと群像劇らしくやらなきゃ現状では男ふたりが邪魔なんだけど……

話が淡々と流れていく。これ、うる星やつら(22)と同じ感覚だわ。 とりあえず、ストーリーを順番に描いていってるだけなので、何も印象が残らないんだ。もう少し起伏が欲しい。

あと、必要のないシーンが本当に多い。レントが石につまずくシーンとかいるのか? 前回の不思議なヤギもそうだけど、毎回登場する嫌みを言う二人組とかあれ何なん? ボオス・ランバーって言う名前なのか。通常ストーリーに関わらないシーンはとにかくボツにするのが理想。そうじゃないと何を見ていいのかわからなくなるからな。とにかく必要のないシーンを全部カットして主人公達のエピソードを深化させましょう。

説明セリフは���ニメには最低限必要なんだけど、明らかに多すぎ。その説明を仕草や行動を動画で表現しようよ。アニメなんだからさあ。

後セリフ。絶望的につまんない。そのキャラはそんなしゃべり方しないでしょってところが多い。(特にモブキャラ)

まあ戦闘シーンは頑張ったし、50点。とりあえず視聴は継続ね。

0 notes

Text

「たいようとつきはなぜそらにあるの?」 エルフィンストーン・デイレル ぶん ブレア・レント え きしのじゅんこ やく ほるぷ出版 1976年9月 第1刷発行

太陽と月は空にあり、水(うみ)はこの地にあるのは なぜ??

アフリカの民話より原始の人々の心の豊さや生きる根底には自然があることをあらためて感じるのでした。登場人物の衣装も民族的で引き込まれます。自分の名にはつきということばが入りますが このたいようの奥さんと どこか似ているような気がします。 壮大な題材のお話が、こんなにちょこんとシンプルで愛らしいなんて♡、絵本はいいな。

ベランダの光の陰影が美しい午後でした。

0 notes

Text

※ 〈MMTを否定する日本の経済学者は時代遅れ?〉積極財政論がカルトではない理由

https://news.yahoo.co.jp/articles/5396f979631808cdb2adf2674f1d143b7b91681c

文藝春秋にこんなテキストが載るなんて世も末だなorz。

私は財政出動派だけど、積極財政には何の効果もありません。それが実証されたのが、コロナ対策に於ける300兆とかの出費。あれが積極財政でなくて何だと言うんだ?

一部の懐に入っただけで、国民の圧倒的多数を潤すことは無かった。富裕層を更に裕福にし、不動産価格を吊り上げ、手が届かない大多数の国民を苦しめるだけです。

レント・シーカーのみが美味しい思いをして来た。それが今世紀の財政出動です。

1 note

·

View note

Quote

家庭用ミールキット配達会社ブルー・エプロンは、ワンダー・グループに1億300万ドルで身売りした。ミレニアル世代に鶏肉とケールの段ボール箱を届ける企業にとっては勝利のように感じたが、評価額20億ドルのIPOを伴うツアーの最後の目的地がここだったと気づくまでは。 同様に、鶏肉とケールを緑色のビニール袋に入れてミレニアル世代に届けるインスタカートは、2021年の非公開ラウンドでの評価額390億ドルに続き、今月100億ドルで上場した。それ以来、同社の価値はほぼ毎日下落し、これを書いている現在では 70 億ドルに達しています。 消費者向け「ハイテク」企業のレント・ザ・ランウェイとオールバーズはそれぞれIPOから96%下落した。

プライベート。 公的資本はかつてハイパーマターでした… | スコット ギャロウェイ | 2011/10/1 2023 年 10 月 | 中くらい

0 notes

Text

Storia dei sogni(742)④

(昼公演:第一部)

「戦場のピアニスト��

夜想曲第20番 嬰ハ短調

レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ

(池田さん)

夜想曲第19番 ホ短調 op72-1(西浦先生)

夜想曲第13番 ハ短調 op48-1(土師さん)

バラード第2番 へ長調 op38(池田さん)

ワルツ第3番 イ短調 op34-2 華麗なる円舞曲

(戎先生)

24の前奏曲 op28 第4番 ホ短調(西浦先生)

マズルカ第13番 イ短調 op17-4(土師さん)

バラード第1番 ト短調 op23(池田さん)

アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

変ホ長調 op22

(戎先生,オケ)

月光(戎先生)

無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007(水谷川さん)

(昼公演:第二部)

「レディマエストロ」

ラプソディ・イン・ブルー(西浦先生,オケ)

夢(戎先生,オケ)

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第32番(戎先生)

ロマンス(コンマス,戎先生)

オルガン・コラール(土師さん)

マーラー:第4(オケ)

愛の挨拶(コンマス,戎先生)

カルメン〜ハバネラ〜(野上先生,合唱,オケ)

火の鳥(オケ)

花束贈呈係は

佐久間良子さんと共演した事のある

女優・俳優の方々だった。

0 notes