#美辞麗句と現実の戦乱混���

Explore tagged Tumblr posts

Text

社会主義の敗北、サヨクがバカにされる、ハリスの敗北、 ざっくり共通点 いいこと言っててもなんか料簡が狭いなー(その理想、実現手段が足りてない感じ、今、実際は無理っぽいなー)、だから

#パーツ不足#不十分#自分でもわかるでしょ#現実全部をちゃんと勘定に入れないと#実現しないことを語って結局ウソっぽくなってる#身近なところで実現しよう#自分が幸せになって見せて#実現あるのみ。議論はその次#言葉だけ#美辞麗句と現実の戦乱混乱#抑えが効かない#現実#抑圧がどういうかたちで必要なのか現実的にとらえないと#抑圧・権威主義、を無視してると、現実の権威主義に負けてしまう#手段不十分#発想貧困#足りない#頭が足りない#バカ#データ不足#パーツ#データ

9 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(81)

『強靭な国家』を造る(18)

「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その8)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

2週遅れになってしまいましたが、8月15日、7

8回目の「終戦記念日」に感じたことをまとめてお

きたいと思います。

式典において、天皇陛下は「戦没者に対する慰霊、

人々のたゆまぬ努力によって平和と繁栄が築かれて

いること、さらには過去の反省と再び戦争を繰り返

さないこと」などのお言葉を述べられました。

岸田首相は天皇陛下と同趣旨の式辞の最後に「積極

的平和主義の旗の下で、国際社会と手を携え、世界

が直面する様々な課題の解決に全力で取り組む」

「今を生きる世代、これからの世代のために国の未

来を切り開いていく」旨の言葉を付け加えました。

細田衆院議長は「日本国憲法の精神を体して恒久平

和の実現に全力を尽くす」、尾辻参院議長は自分の

体験談を述べられた後に「犠牲となられた方々のこ

とを忘れない」「戦争を絶対に起こしてはならない」

と結びました。

8月のこの時期になると、日本人として戦没者に対

する鎮魂は当然としても、「平和」(「戦争」���起

こさない)という言葉がそこはかとなく“一人歩

き”をして、多くの国民をして、“こうして念仏の

ように「平和」を口にしておれば、「平和」が向こ

うからやってくる”という錯覚に陥らせている(思

考停止というべきか)と考えるのは、うがった見方

なのでしょうか。

15日当日、各政党の談話も発表されました。談話

の全文は読んでいませんが、新聞紙上に発表された

その要旨だけでも考えさせられるものがあります。

紙面の都合上、紹介する価値があると考える政党談

話のみをさらに要約します。読者の皆様は、ぜひそ

れぞれの番号の談話がどの政党の談話かを想像して

お読みください。ウクライナ戦争などの厳しい安全

保障環境に対する認識はほぼ共通していますが、当

然ながら、その後に続く主張は各政党によって違い

ます。

唯一の被爆国として、「核兵器のない世界」の実現

に向けて現実的・実践的な取り組みを進めていく。

必要な防衛力を整備しつつ、国際協調と対話外交、

多国間協調を深め日本周辺の平和を守り、地域の緊

張を緩和させる努力をする。

他国に侵略を思いとどまらせる抑止力の確保、我が

国の主権と国民を守り抜くために積極防衛力を抜本

的に強化、整備する。

核兵器による威嚇など現実の脅威にさらされている。

「核の先制不使用」の議論を、今こそ日本が主導す

べきである。

食料やエネルギーの自給体制の強化を含めて「自分

の国は自分で守る」という現実的な安保政策を進め

ていく。

二度と戦争に巻き込まれないために、国のまもりに

対する国民の意識を高め、抑止力の構築が現実的な

手段との認識が必要である。

これらから、どの談話が与党で、その与党の安全保

障・防衛政策に反対の立場を主張する野党の談話が

どれなのか、混乱し、考え込み、そして安堵し、ま

た呆れもしました。

安堵したのは、「日頃、色々反対しているが、案外

分かっているではないか」と感じた野党に対してで

あり、呆れたのは、「相変わらず、足元を見ないで

とぼけたことを言っている。それが本心なのか」と

思ってしまう与党に対してでした。

各談話の正解は、(1)自民党、(2)立憲民主党、(3)日

本維新の会、(4)公明党、(5)国民民主党、(6)参政党

��す。

総括すれば、(特に与党に対してですが)「国会議

員であることをもっと自覚して、我が国内外に起き

ている様々な事象をよく勉強して、危機意識を持っ

て国の舵取りをしていただきたい」の一言です。

(6)の参政党の冒頭には「恒久的な平和は美辞麗句を

並べるだけでは実現しない」とありましたが、その

ようなことを国民に最も声高に訴え、理解を促す必

要がある与党が「保守」の看板を下ろし、「リベラ

ル」のような主張をすることは、我が国にとって決

して幸福なことではないと思います。百田尚樹氏が

「結党宣言」し、保守の論客諸氏がこぞって現政権

を批判する訳もこのあたりにあるのでしょうし、最

近の世論調査からすると、国民の多くも見抜いてい

るのでしょう。読者の皆様はどう考えるでしょうか。

▼我が国の「防衛力」の“急所”─同盟

気を取り直して本題です。本メルマガでもすでに紹

介しましたが、私は、愚書『日本国防史』((※)に

おいて、「我が国の歴史から学ぶ4つの知恵」をま

とめ、その筆頭に「孤立しないこと」を上げ、人も

国家も仲間を選び、失わないことの大切さを強調し

ました。

(※)『世界の動きとつなげて学ぶ日本国防史』

https://amzn.to/44xI30c

その内容を要約すれば、「日米同盟」の強化・対等

化、「日米豪印戦略対話(QUAD)」や「自由で

開かれたインド太平洋戦略(FOIP)」などを対

中国包囲網として同盟化まで引き上げることなどに

加え、本メルマガにおいても、貿易や食料・肥料な

ど経済的な“中国依存”から速やかに脱却すること

なども提唱してきました。

今回、改めて、我が国の「防衛力」の“急所”とし

ての「同盟」について考えてみたいと思います。た

だし、この「同盟」にからむ様々な論点を子細に紹

介しますと、本メルマガ数回分に及び、本来の「国

力」分析の視点から外れてしまう可能性もあります

ので、私の問題意識を簡潔に紹介することに留めま

す。

島田洋一氏は、自書『腹黒い世界の常識』(※)の

第1章冒頭に「同盟とは何か」と題して、「同盟は

一瞬にして敵対関係に変わる。共に戦う限りにおい

てアメリ���は日本の同盟国だが、日本が中国に降伏

した途端、敵の戦略拠点として使われないよう、ア

メリカは日本を攻撃対象にしてくる。『血を流して

守る』以外に、『破壊して去る』という選択肢もあ

る。それが国際常識である」と述べています。

(※)

これまで、様々な戦争の歴史を勉強して、島田氏の

指摘のようなことがたびたび繰り返されてきたとい

う事実を知っている私でさえ、この文章を読んだト

タン、ハッとして背筋が凍りました。

我が国には、軽々に「中国が攻めてきたら、白旗を

あげればよい」と口に出す人がいますが、そのこと

は即、アメリカを敵にまわすことであり、最悪の場

合、アメリカの攻撃によって陸海空自衛隊の基地や

装備が攻撃され、国土が再び“焦土と化す”ことま

でを考えなければならないのです。

島田氏も実例として取り上げていますが、第2次世

界大戦において、フランスがドイツに降伏し、パリ

無血入城を許した時、イギリスはフランス海軍が

(海上兵力が弱点だった)ドイツ海軍に組み込まれ

ることを防ぐため、フランス海軍の艦艇を空爆で破

壊し、1000名を超える兵士も犠牲になりました。

このような経験を乗り超えてイギリスとフランスは

この後も同盟国として共に戦ったのですが、ある事

象や事件をきっかけにして「昨日の友は今日の敵」

になったことなども歴史上枚挙にいとまがありませ

ん。

さて、細部の経緯は省略しますが、1952年4月、

「サンフランシスコ講和条約」と同時に発効された

「日米安全保障条約」は、戦後の占領に続き、アメ

リカ軍による保護協定的性格が強いものでした。ア

メリカは、日本の再軍備を抑え込むと同時に、日本

列島というアジア大陸東側の戦略的拠点を敵対勢力

の手に渡さないことが目的だったために、NATO

のように「相互性」を持たない「片務性」で妥協し

たのでした。

1960年、激しい安保闘争の中で、より共同防衛

に近い条約に改正されましたが、憲法上の制約もあ

って、引き続き日本本土に米軍を駐留することを容

認しつつ、「片務性」もそのまま残存された形の

「軍事同盟」が継続されました。

この結果、日本政府は、我が国の安全保障の多くを

アメリカに担ってもらい、「軽武装・重経済」とい

われる経済発展のみを政策の最優先課題とすること

ができて、実際に高度経済成長にもつながりました。

そして、1983年、中曽根元首相のアメリカ訪問

時の「共同宣言」をきっかけに、「日米同盟」とい

う言葉が市民権を得ました。「日米同盟」は、“

「日米安全保障条約」を根幹とする日本とアメリカ

の間の包括的な協力関係”と定義され、安全保障・

防衛面だけでなく、政治、経済、社会など幅広い分

野において機能することを指しています。

以来、我が国は、ほぼあらゆる政策を「日米同盟」

を基軸にして立案し、実行してきました。一時、民

主党政権時には米中を絡めた「二等辺三角形」論も

ありましたが、そのような考えは長くは持ちません

でした。よって、歴代の首相をはじめ政治家、官僚、

有識者、それに私たち自衛隊関係者にあっても、

「日米同盟がなくなる」とか「日米同盟なき我が国

の繁栄」などについて、一瞬たりと頭をかすめたこ

とはないでしょう。

特に、防衛分野においては、戦争経験のない自衛隊

は米軍の豊富な実戦経験から学ぶことが多々ありま

したし、個人的な経験でも、在日米軍の高官たちと

親しく付き合って、お互いの信頼や友情を深めまし

た。

一方、高度成長の結果、一時は世界第2位、現在で

も世界第3位のGDPを誇りならも、防衛予算は

「GDPの約1%」にとどまり、「日米安全保障条

約」は、憲法上の制約を盾に「片務性」についても

今日まで手付かずのまま放置されています。

「同盟」を維持させるためにはそれ相応の努力が必

要なことは言うまでもありません。長年、日本の約

15倍、GDPの約3.5%に相当する巨額の軍事

予算を投入しているアメリカが、その大元が戦後の

対日方針にあるとはいえ、この状態に不公平感を持

つのは当然なのです。

2019年、トランプ前大統領が「日本が攻撃され

れば、我々は第3次世界大戦を戦うことになり、あ

らゆる犠牲を払って日本を守るが、アメリカが攻撃

されても日本は我々を助ける必要がない。彼らはソ

ニー製のテレビでそれを見ていられる」と「片務性」

を痛烈に批判し、話題になりました。

「この批判が何を意味するか」について、当時、ほ

とんどの日本人に理解していなかったと今なお想像

しています。実際、アメリカにおいては、憲法上、

条約の批准は上院の3分の2の賛成を必要とすると

の高いハードルがありますが、条約の破棄は大統領

の判断で行なうことができます。トランプ大統領の

発言はけっして脅しでもなんでもなく、大統領一人

の判断でいつでも条約を破棄することはできるので

す。

現在、「日米同盟」はアメリカの「国益」にも合致

しているし、これから先もそう願いたいですが、国

際社会を取り巻く“様々な情勢”が変われば、未来

永劫に「日米同盟」が継続される保証はありません。

大統領の判断一つで「昨日の友は今日の敵」になる

可能性��潜めていることを常に頭に置く必要がある

と私は思います。だからこそ、「自主防衛」を筆頭

にした「自助努力」が必要なのですが、それについ

ては後述しましょう。

▼我が国の「防衛力」の“急所”─同盟(続き)

今後変わるかも知れない、国際社会を取り巻く“様

々な情勢”についても触れておきましょう。前回紹

介しました伊藤貫氏によれば、冷戦終了後、アメリ

カは、人類史上一度も実現されたことがなかった

「世界一極体制」を創ろうとの野心と自信をもって

様々な外交を展開しました。その特徴は、アメリカ

を例外的に優れた国とする「アメリカン・エクセプ

ショナリズム」をもって、国際政治にアメリカの政

治制度や経済システムを採用させようとし、それに

抵抗する国々は、裁き、処罰し、時には破壊しまし

た。実際に、冷戦終結直後の1989年の「パナマ

侵攻」以降、アメリカが関与した世界の紛争は17

紛争を数えます(『習近平が狙う「米一極から多極

化へ」』遠藤誉著より)。

アメリカのこの「新外交理論」は一世を風靡し、日

本人の中にも「熱心な信者」を輩出しましたが、2

0世紀になった頃から、中東地域、ロシア、中国、

北朝鮮などが反旗を翻すなど様々な厄災が表面化し

て、ほころびを露呈し始めてきました。なかでも、

中国、インド、ロシアなどの台頭は、「一極体制」

を形なきものにして、「多極化」に拍車がかかりま

した。

そのような状況から、オバマ元大統領の「アメリカ

は世界の警察官ではない」やトランプ前大統領の

「アメリカン・ファースト」の発言などにつながり、

このたびの「ウクライナ戦争」をもって、「世界一

極体制」はその原型を留めることなく、世界は「多

極化時代」、というか「分裂の時代」に再突入した

と考える必要があるでしょう。現に、スウェーデン

にある「民主主義多様性研究所」によれば、今や世

界人口の72%に相当する57億人が「専制主義的

(権威主義的)な傾向の強い国」に住んでいるとの

ことで、これらの国々はアメリカが提唱する政治制

度や経済システムに与することをかたくなに拒否し

ているのです。

基軸通貨である「米ドル」についても、近年はユー

ロや人民元に押され、外貨準備高の約60%はドル

建て資産といわれながらも、国際決済においては4

2%に留まっているなど脱ドル化が進み、将来はそ

の地位が危ぶまれる“様々な現象”が発生するとの

予測もあります。

さて話を本題に戻しましょう。このように、将来

“混とんとした国際情勢”になることを予想せざる

を得ないなかにあっても、なおかつ「日米同盟」は

盤石で、その延長で“アメリカの「核の傘」は有効

と断定できるのか否か”を議論する時が来たのでは

ないかと考えるのです。

これまでのようなアメリカであれば、水戸黄門の

「葵の紋所」のように、それを見せるだけでひれ伏

す国はあったとしても、これから将来はその“効き

目”があるのか、逆に、アメリカが「葵の紋所」を

“出し惜しみ”するような情勢は来ないのか、など、

それらの想定を「もしかして」の範疇として捉え、

最も大事な「我が国の抑止力は大丈夫なのか」につ

いて、しっかり議論すべきなのです。

前回、中国や北朝鮮などは、自国の犠牲回避を最優

先しない可能性があることに触れましたが、差し伸

べてもらった「傘」にも問題があるとすれば、過剰

な依存を止め、逆に相対的な力関係を補い、より盤

石な抑止力を構築する上でも、(それぞれ微妙に違

う)イギリスやフランス、そしてドイツの抑止戦略

などを研究しつつ、我が国独自の「自主防衛」につ

いても検討する時期に来ていると考えます。

かつてのアメリカは、「日本の核武装は力づくでも

阻止する」との勢力が大半を占めていたものから、

キッシンジャー、ウォルツ、ホフマンなどのリアリ

スト戦略家たちのように我が国の「自主防衛」を容

認する勢力が増えつつあるのは、それが日本の「国

益」に留まらず、アメリカの「国益」にもつながる

との認識を持っているからなのです。

まさに、“時代は変わりつつ”あります。冷静沈着

に「あらゆる戦争を抑止するために、我が国の防衛

をどうするか」についてタブーを廃して、真剣に考

える時期に来ています。

令和6年度防衛予算の概算要求は過去最高の7.7

兆円だそうで、これによって通常戦力が増強され、

陸海空領域に加えて「宇宙」「サイバー」「電磁波」

に至る「領域横断」を強化する方向に舵を切ってい

るのでしょうが、これだけでは、あらゆる「戦争」

の発生を未然防止するのは困難と考えます。不確定

で、かつ厳しさを増す情勢を目前にして、ここで思

考を断ち切ることは、冒頭に述べた、念仏のように

「平和」を願うことと“大同小異である”ことを悟

る必要があるでしょう。

▼我が国の「防衛力」の“急所”─「足かせ」にな

っているもの

最後に、「防衛力」の“急所”として「足かせ」に

なっているものついて触れておきましょう。

先般のNATO会議において、東京事務所の開設に

ついては、フランスの反対もあって実現しませんで

した。NATO加盟国は、1949年に署名された

「北���西洋条約」の条約第5条において「一方の加

盟国が武力攻撃を受けた場合、他方の加盟国も共同

して自衛すること」と定めておりますが、これは

“一方への攻撃は全員への攻撃とする”「集団的自

衛権」の原則そのものの適用です。

「日米安全保障条約」は戦後の特殊事情によって

「片務性」が容認されましたが、NATOへの加盟、

あるいはNATOの東アジアへの拡大を企図すれば、

もはや「片務性」は容認されないでしょう。

第1次世界大戦時、「日英同盟」下にあった日本に

対して、イギリスから日本の参戦について再三の要

求がありましたが、日本は「国防の本質を完備しな

い外征はなじまない」と「参戦地域の限定」に執着

し、海軍の特務艦隊の派遣を除き、陸軍の派遣は拒

否しました。そのことが、のちの「日英同盟」破棄

につながったという“前歴”があります。

もし、東アジア地域で何かあった場合、NATOの

支援を得ることを期待するなら、もし欧州で何かあ

った場合に、自衛隊を派遣することを“拒否できな

い”ような「枠組み」を求められるでしょう。その

ためには、現在、憲法上、「権利はあるが、行使で

きない」としている「集団的自衛権」を行使できる

ように解釈を見直すか、憲法そのものを見直すか、

他に方法がありません。

そのよう制約は、冒頭に述べたQUADやFOIP

を実質的同盟のレベルまで引き上げる場合、あるい

は8月18日に合意された「日米韓安保協力」をさ

らに盤石なものにする場合でも同様でしょう。

いよいよ戦後80年近く、かたくなに守り続けてき

た憲法、さらにはあの手この手を使い、屁理屈をつ

けつつ、潜り抜けてきた憲法解釈や現憲法のもとの

防衛政策が限界に来ているということでもあり、

“見切りをつける”時が来たということではないで

しょうか。

その決断こそが、我が国の「国力」を維持し、憲法

でいう「国際社会において名誉ある地位を占める」

ための唯一の道なのです。皮肉と言えば皮肉ですが、

それが現在の我が国の置かれた立場であり、これま

での“ツケ”の集大成こそが将来に向けた生存の道

であろうと私は考えます。

軍事力(防衛力)についてはひとまずこのぐらいに

しておきましょう。次回は、本メルマでもすでに取

り上げた「食料・天然資源」を「国力」の要素との

観点から再度取り上げ、その後、「政治力」につい

て素人の立場ながら「何が問題なのか」について迫

ってみます。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

2 notes

·

View notes

Text

【その他】

これから本当の意味での「戦後昭和体制」(※)が終わる令和の日本。無意識と化すほど自然化されていた社会的価値観の大幅な変化に対応しなければならなくなる(価値観を作り変えなければならなくなる)。今日に至るまで続く戦後昭和体制は政治的に言うなら前回民主党が政権奪取した時に終わらせるべきだったが、残念ながらそれは失敗に終わった。初めての政権担当に民主党自体が舞い上がってしまったのもあるし、構想が膨らみ過ぎて頭でっかちになっていたのもあ���たと思う。端的に実務経験の不馴れさが露骨なまでに露呈したと言わざるをえなかった。政権を再奪取した自民党がゼロ金利政策でマネーを市場に大量に流通させた上で、社会全体の機運を上昇させるべく高度成長期の再来を夢想してオリンピックと万博を誘致したことに現れているように景気刺激のカンフル剤を打ってはみたものの経済成長に資するような実効性を上げることはできなかったと言っていい。結果から見れば内政において自民党(安倍政権)がやったことは大局に立って構造の変革を志向することなく社会的象徴事のイベントを掲げてなんとか誤魔化しながら戦後昭和体制のベースをそのまま平成の終わりまで間延びさせて延命させただけであるが、その間に日本社会の傷は今日に至ってより深くなってしまった。意気込みや心の持ちようで好転するようなものではないにもかかわらず、自民党が政権を担いさえすればまだまだ日本は大丈夫だとの安倍一強体制がばら撒いた美辞麗句が醸成した空気に多くの有権者が乗っかり(小泉-竹中体制の時と同じ翼賛体制)国全体を包摂してしまった。何より大きかったのは小泉ー安倍政権の間に日本で全面開花していった新自由主義のイデオロギー(ロバート・ノージックーミルトン・フリードマンーアメリカ共和党)の一般社会への浸透と蔓延化が日本国内に幅厚く存在していた中産階級を破壊したことだった。しかし、いずれにせよこれからの日本は自らの意思による主体的な変革ではなかったにせよ(日本という国にそんなものはないのかもしれない)、社会的変動による大きなうねりに引きずられる形で新たな社会的価値観に刷新されていくはずだ。今までとは違う価値観の変化に対応する新しい社会に移行させるためにはしばらくのあいだは混乱を伴う厳しい時期が続くが、その後の再起と展望のためにそれは必要であり、その避けられない(避けるべきではない)混乱は新しい価値観に基づく新しい社会のためには必要な混乱と言える。それができなければこの国は底が抜けたように堕ちるところまで堕ちていく。真の変化に混乱は切り離せない。途中でやめたり、戻ったりしないことが大事。後向きにならずに受け止めて対応することができるかどうか。もう日本はギリギリのところまで来ているのではないかと思う。絶望に近い少しの希望を何とか保ちつつ前向きになるしかない。

※ 何か特定の領域における限定した話ではなく、現在も社会全域に及んでいる昭和の残党とでも呼びたい定式化されている考え方やそれに付随して表れ出るような派生現象のほとんどすべて。

0 notes

Text

永遠の初恋びと

「世界選手権ではどのような演技をしたいですか?」 「そうですね……、全日本選手権でも四大陸選手権でも、成績はよかったのですが、自分の中では納得していない部分が多くて、もっとこうできたんじゃないかとか、あそこはああしたほうがよかったんじゃないかとか、いろいろ考えることがあって、課題ができたので、今回の試合はシーズンの集大成ですし、そういうことのないように、ショートもフリーもノーミス��、どちらかだけがいいというのではなく、両方そろえて、いい演技にしたいと思っています」 「記録の点ではいかがでしょう? 四大陸選手権でも、勝生選手ご自身の持つフリーの歴代最高得点には及びませんでしたが」 「それは、い���演技ができればあとからついてくるものだと思っています」 「師弟関係を結んでから初めて、ご自身のコーチであるヴィクトル・ニキフォロフ選手と対戦しますね。どんな気持ちでのぞまれますか?」 「コーチが誇れるよう、彼の名に恥じない戦いをしたいと思います」 「勝てそうですか?」 「どちらがどちらにですか? 負ける要素は見当たりません」 「……どちらがどちらにですか?」 勇利はにっこり笑って答えた。 「どちらもです」 リンクに立ち、フェンスを挟んで立った勇利の手を、ヴィクトルが情熱的に握りしめた。勇利は静かに握り返し、彼の目をまっすぐに見てほほえんだ。これから勇利のショートプログラムが始まる。 「ヴィクトルはぼくにどんな演技をしてもらいたい?」 「勇利が勇利であってくれればそれでいいよ」 「そう? すこしはヴィクトルの希望も取り入れようかなと思ったんだけどね」 「そうか。じゃあ……」 ヴィクトルは勇利の耳元にくちびるを近づけ、低くてつやっぽい声ではっきりと言った。 「バンケットで初めて俺を誘惑したときみたいに、手をつけられないほどどきどきさせて欲しい……」 「ぼく、おぼえてないんだけど」 「記憶になくても勇利ならできるさ」 「どきどきしすぎて自分の演技に差し支えが出ても知らないよ」 勇利が笑うと、彼の名が呼ばれ、歓声が上がった。 「勇利のラストエロスだね……」 ヴィクトルがつぶやく。勇利はにっこりし、「最後の誘惑だ」と同意した。 「ヴィクトル、わかってる?」 「何が?」 「演技はもう始まってるんだ」 「え?」 勇利は両手を差し伸べると、ヴィクトルの頬を包みこみ、顔を近づけてまぶたを閉じた。ヴィクトルが瞳をみひらいて息を止め、ものすごい悲鳴と歓声がリンクを圧するほどにみたした。 勇利はさっと身をひるがえすと、衣装をなびかせてリンクの中央まで行き、静かな気持ちで目を伏せた。ヴィクトルはいまどんな顔をしているだろう? 驚いている? 余裕ぶって笑っている? あきれて苦笑している? 見られないのが残念だ。勇利はくちびるにそっとふれた……。 情熱的なしらべに乗って、幾度も幾度もさらったステップシークエンスを披露する。最初これをヴィクトルがすべっているのを見たとき、勇利は、「こんなのぼくすべれるの?」と困惑した。でもいまは、もう自分のものになっている。ヴィクトルが初めてくれたプログラム。「みんなが思うことの反対をしなきゃ」と新しい勇利を引き出してくれた。こんなプログラム、いままでのコーチは誰もやれと言わなかったし、勇利も挑戦しようなんていう発想はまるでなかった。けれどヴィクトルは、勇利に似合う、勇利ならできるときめて道を示してくれたのだ���これをすべるのは今日で最後。 いちばんよい成績を出せたのはロシア大会だった。あの時点で「エロス」は完成していたといえる。しかし、それだけでは勝てないと踏んだ勇利は、高得点を狙って、ジャンプを構成し直した。ジャンプを変更するというのは簡単なことではない。ジャンプ自体の難度も上がるが、プログラム全体の調和というものも変わる。踏み切りが変化するというだけで、それまでつくり上げた流れは失われる。それを再びなめらかになじませなければならないのだ。 グランプリファイナルでは、跳びたいという気持ちが強すぎて手をついた。全日本選手権では一瞬方向を見失い、転倒してしまった。四大陸選手権では回転しすぎ、マイナスがつくような着氷になった。フリースケーティングのおりも別のミスを犯している。今度こそ──そろそろきちんと跳べてもよいころだ。ヴィクトルの言う「いつまで予行演習やってるつもりだい?」である。いい加減跳べるようにならなければ。 ターンをし、方向を変えたら、ヴィクトルの姿がちらと視界に入った。一瞬のことだがすぐにわかる。ヴィクトルはそこにいるだけで華やかだ。きっといまも、勇利から目を離さず、熱心に見てくれていることだろう。そう──ぼくを見ていて。ぼく、すっごく美味しいカツ丼になるんで。──一年前に言った自分の言葉を思い出す。ヴィクトルは美味しいと思ってくれているだろうか? いま……。勇利の子どもっぽい言い分に笑いもせず、「カツ丼大好きだよ」と答えてくれたヴィクトルだった。あのとき、あのひとことがどれほどうれしかったかしれない。 勇利はあの瞬間の気持ちを思い出した。ヴィクトル、ぼくを食べてよ。思えば、初めてきちんと踊った「エロス」は本当につたなく、幼かった。ヴィクトル、ぼく、成長したでしょう? あのころより色っぽくなった? ファイナルのときのこと、ヴィクトルは「おまえは俺を捨てようとした」と言ったね。そんなつもりはなかったんだよ。ぼくは次の男へ行くことなんてできなかったし、貴方もそれをゆるさなかった。男から男へと渡り歩く美女よりも、たったひとりの男に愛され続ける美女こそが究極のエロスじゃない? ──ヴィクトル、ぼくのこと、手放せなくなったでしょう? 割れるような歓声に我に返り、勇利はゆっくりと瞬いた。息が切れ、頬が上気していた。あれ、終わっちゃった? ほっぺたに手を当て、首をかしげる。状況がよくわからなかった。とても身体が熱く、ほてりきっている。勇利は戸惑いながら挨拶を済ませ、おむすびのぬいぐるみを抱きしめてヴィクトルのもとへ戻った。 どんな演技をしたのか自分でよくわからない。でも、とてもみちたりていた。ヴィクトルの視線を常に感じていた。彼の愛情深い、情熱的な視線を。 「ヴィクトル」 ヴィクトルが両手をひろげて待っている。勇利を抱きしめようと。 「ヴィクトル、ぼく、綺麗だった?」 ヴィクトルが目をみひらいた。彼は勇利を力いっぱい抱擁し、「勇利、おまえは最高にうつくしい」と甘ったるい声で褒めた。彼は���ぐにうやうやしくナショナルジャージを着せかけ、勇利のことをキスアンドクライへ導いた。勇利は彼に手を引かれるまま座り、紅潮した頬をヴィクトルに向けた。 「ねえ、四回転フリップ成功した?」 「え?」 「記憶がないんだ。飛んじゃってて……もしかして失敗したのかな?」 ヴィクトルはぽかんとし、それから勇利を引き寄せてつむりを撫でた。 「綺麗だったよ。GOEプラス3だ」 「ヴィクトルがきめちゃうの?」 「もしプラス3になっていなかったら、あとでジャッジに抗議を申し入れる」 得点が出た。勇利はあぜんとした。ヴィクトルは黙って勇利を抱きしめた。そしてまるで演技前のお返しだとでもいうように、熱っぽくくちびるを重ねた。勇利は押されて、後ろに倒れこみそうになった。 「ちょっと!」 「勇利」 「ちょっと──見えない。得点が見えないよ! いまの見間違い? 眼鏡持ってきて!」 「間違ってないよ」 勇利は改めて点数を確認し、両手を頬に当ててヴィクトルをみつめた。 勝生勇利は、ショートプログラムにおいても歴代最高得点を更新したのだ。 「お疲れ様でした」 「ありがとうございました」 「まずはいまの率直な気持ちをお聞かせください」 「あの……、まだ整理できてなくて。混乱しているというのが本当のところです。すみません」 「歴代最高得点を更新されましたね」 「そうですね。えっと……、うれしいです」 「ノーミスでした」 「はい。それはずっと目指してやってきたことだったので、今回きちんと達成することができて、本当によかったと思います」 「ロシア大会で完成したかに見えたショートプログラムですが、構成を変更し、グランプリファイナルでは調子がよくありませんでしたね」 「調子というか、あれはただ単純なミスというか……。基礎点の高いジャンプを跳んでも、成功させて加点をもらえなければああなりますし、つまり諸刃の剣で、もとの構成のまま完璧な仕上がりを目指したほうが、安全にいい点を取れるかもしれないですが、それでは勝てないし、それはぼくの中ではちがうという気がしたので、もっと上を目指して、目指した結果が今日につながって、挑戦し続けてよかったと思います」 「コーチにはなんと言われましたか?」 「あの、褒めていただきました」 「どんな言葉をかけられましたか?」 「えーっと、そう、いい子だねって……そういう感じです」 「そわそわしていらっしゃいますね」 「あ、すみません。すぐコーチの演技なので……すみません。あの……」 「どうぞご覧になってください。どうもありがとうございました。フリーも期待しています」 「ありがとうございました」 勇利はリンクサイドまで急いで走った。 「恥をかいた」 勇利はぷりぷり怒っていた。そばにいるヴィクトルは笑って、「そんなことはないさ」となぐさめた。 「いまごろみんな笑ってるよ。歴代最高更新して浮かれてたやつは誰だっけって。たいしたこともないのににこにこインタビューに応じて、まったくみっともなかったってね」 「そんなことはない」 ヴィクトルはベッドに座って拗ねている勇利の隣に腰掛け、そっと手を握った。 「勇利が為し遂げたことはすばらしいことだ。誰も文句は言えないさ。俺にだってね」 「自分より上手いやつはいないみたいな顔をして、えらそうに受け答えしてた、どこにでもいる間抜けなスケーターなのに?」 「そんな顔はしてなかったよ」 ヴィクトルは笑いをかみ殺しながらかぶりを振った。 「きみはいつだって真摯だ。まじめで、努力家で、ふるまいは気品高い」 「ヴィクトルがぼくの記録を抜いたりするからいけないんだよ!」 勇利はヴィクトルをにらみつけた。 「生徒に恥をかかせて、申し訳ないと思わないの?」 ヴィクトルはとうとうこらえきれなくなったのか、声を上げて笑い出し、勇利を抱き寄せてまなじりに接吻した。 「ああ、恥ずかしい」 勇利は左手で頬を押さえた。 「自分の更新した最高得点をほんの数分で越されることほど恥ずかしいものはないね。今後はもし記録を塗り替えることがあっても、どうせすぐ抜かれるんだって肝に銘じて、えらそうな態度は取らないでおくよ。もっとも、そんな機会がこのさきあるかどうか知らないけどね」 「恥ずかしくない。勇利の記録は立派だ。それに、これからいくらだって機会はあるさ。きみふうに言えばいま『浮かれてえらそう』にしている俺だって、いずれきみにまた追い抜かれる」 「ああ、もう、どうしてこんなことになっちゃったんだろ? ヴィクトル・ニキフォロフに勝つことは不可能なの?」 勇利は悩ましくつぶやいた。ヴィクトルが噴き出しそうになっている。 「コンマ以下の差じゃないか」 「当たり前だよ!」 勇利は声を荒らげた。 「あの演技で、十点も二十点も差をつけられたらやってられないよ!」 「その通りだね」 「まったくもう……、ほんと、最高の出来だったんだよ……おぼえてないけど。でも、VTRを見たらかなりのものだったよ。どこのトップスケーターかと思ったよ」 「日本のトップスケーターだよ」 ヴィクトルが勇利に頬を寄せた。 「『エロス』で出すことのできる上限の得点に迫ったんだよ! なのに、なのに……ヴィクトル・ニキフォロフとかいう皇帝が……」 「まったく悪いやつだね」 「すっごく上手にヴィクトルを誘えたと思ったのに……」 「うん。最高だったよ。だから俺も興奮しちゃって……」 「もう、ちょっと、べたべたしないでよ!」 勇利は、さっきから話しながら勇利の髪や頬にくちづけしたり、背中を撫でたり、手の甲を指先でなぞったり、とにかく愛情表現をふんだんにしていたヴィクトルをつきのけた。 「ぼく、いますごく機嫌が悪いの! あんまり話しかけないで!」 「俺はいますごく機嫌がいい。勇利をずっと抱きしめていたい気分だ」 「ああ、腹が立つ……」 「勇利がどんなに俺に腹を立てて俺を嫌いになったとしても、俺は勇利を愛してるよ」 「勘違いしないで。ヴィクトルのことは大好き。ぼくが腹を立ててるのは自分自身に対してだよ。ああ、ねえヴィクトル、あの着氷よくなかったのかな……ジャンプも、入るとき、明確じゃなかった? どうして3をつけない採点員がいたんだろう。サルコウはいつまでもぼくを悩ませるね。コンビネーションにしたせいかな。どう思う? ううん、もうショートのことを考えるのはよそう。フリーに気持ちを切り替えなきゃ」 「その通りだ。さすがは俺の勇利」 「ヴィクトル、ぼくはフリーで皇帝を逆転するからね」 「その意気だ」 「ばかにしてるでしょ? なんだい、余裕ぶっ��ゃって……」 勇利は頬をふくらませて拗ねた。 「ちがうよ。勝ちに行こうとしてる勇利がとてもうつくしくて、感激してるんだよ」 「そうやって実力を見せつけていい気になってればいいよ。でもねヴィクトル……」 勇利はまだべったりとくっついているヴィクトルを無理やりに引きはがすと、彼の前に立ち、腰に片手を当てて、もう一方の手ではひとさし指を振りたて、厳しく言い放った。 「ヴィクトル・ニキフォロフなら相手にとって不足はないよ。覚悟してて。絶対勝ってみせるからね。ヴィクトルが世界王者と呼ばれる時代ももう終わりなんだから!」 き、緊張してきた……。演技前、勇利は胸に手を当て、深呼吸をくり返していた。ショートプログラムでは二位だったので、一位のヴィクトルを逆転することしか考えていなかったけれど、勇利はいま、��リースケーティングの世界記録保持者なのだ。あいつは歴代最高得点を持っている実力者だ、倒さなければ、という圧倒的な威圧をあちこちで感じた。自分は追いかける立場だと信じて疑っていなかったのに、本当はそうでもないのだということを思い出させられたのだ。それがたいへんな重圧だった。 みんな、落ち着こうよ。もっとすごい人が目の前にいるじゃない。ヴィクトル・ニキフォロフを追いかけるほうがずっと意欲の向上につながらない? ぼくなんかたいしたことないんだから、意識したってしょうがないよ。ねえ……。 追われるのが苦手な勇利は、すっかりかたくなってしまった。 「おいブタ! おどおどしてんじゃねえ! 邪魔だ!」 「あっ、す、すみません……」 廊下でぼんやりしていたら、ユーリに押しのけられてしまった。勇利はすみのほうへ行ってちいさくなった。 「勇利、大丈夫?」 ヴィクトルが優しく言って勇利の手を握る。 「そんなにおびえなくていいよ。勇利よりうつくしい者は会場にいない」 「ヴィクトルがいるじゃない……」 ヴィクトルは笑って勇利を抱きしめた。 「そうだ、俺がいるな。まわりなんか見ないで。俺だけを見て」 「う、うん……」 勇利はこくこくとうなずき、ちいさくぶるっとふるえた。ヴィクトルが苦笑を浮かべる。 「まったく、上がったり落ちたり、忙しい子だな」 「え?」 「なんでもなーいよ。かわいいな」 勇利はそわそわと落ち着かない気持ちで自分の番を待ち続け、ほかの選手が高得点を次々と出していくのを見ていた。ああ、ぼくは無理だ。みんなノーミス。パーソナルベストがどんどん出てる。きっとぼくだけ最低記録を出すんだ。声をかけるのも悪いようなとんでもない得点。ああ、ああ、どうしよう。そんなことになったらヴィクトルが。ヴィクトルが……きっとかなしむし、まわりにも好奇の目で見られて……だめだ、だめだそんなのは……。 「勇利」 ヴィクトルが勇利の頬にふれた。氷の上に立った勇利は、青い顔をしてヴィクトルを見返した。 「ひどい顔色だね……」 ヴィクトルが優しく頬を撫でた。 「そんなに不安なのかい?」 「そ、そ、そんなことないよ」 「あきらかに調子が悪そうだ」 ヴィクトルがくすっと笑った。 「でも……、おかしいな」 彼は首をかしげ、不思議そうに眉を寄せた。 「勝生勇利は、俺に勝つとか覚悟してろとか、もうヴィクトル・ニキフォロフが世界王者と呼ばれることはないとか、そんなことを言ってたはずなんだけどな……」 勇利ははっとして顔を上げた。 「俺の聞き間違いだったかな?」 ヴィクトルは口元に指を当て、にやっとする。 「勇利なら確かにそうできるだろうと思ったんだけど……無理なんだ」 勇利のくちびるがかすかにふるえた。 「そうか。そんなに緊張して、おびえてちゃできないよね。残念だな。期待してたのに」 「ぼ、ぼくは……ぼくは……」 「勇利が俺と本気で対戦してくれると思って期待してたのになあ……」 ヴィクトルは微笑を口元に漂わせ、いたずらっぽく勇利を見た。 「できないなら……、やめとく?」 勇利の頬がかっと熱くなった。なにそれ。なにそれなにそれなにそれ。ばかにして! 勇利は叫ぶように言った。 「やる!」 「オーケィ」 ヴィクトルがにっこりし、勇利の手をぎゅっとつかんだ。 「それでこそ俺の勇利だ。さあ、きみの愛を見せて。おまえの愛でヴィクトル・ニキフォロフを倒してみせて」 勇利の紹介がなされ、勇利は氷を蹴ってリンクの中央へ向かった。身体じゅうが熱く、力がみなぎっていた。愛。そうだ。このプログラムは、勝生勇利の愛のプログラムなのだ。ヴィクトルとふたりでつくった。ああしよう、こっちがいい、もっとこうしたい、ねえ、ヴィクトル、聞いて。何度も何度も話しあい、考え、積み重ねてつくり上げた。 誰も追いつけるはずがない。勇利の織りなす愛には──誰も。 氷の上にいるのは、いま、ぼくだけなんだ……。 演技が始まったとき、一瞬、ヴィクトルがほほえんだ気がした。遠くからの判断なので本当かどうかはわからない。でも、きっとそうだ。ヴィクトルはいま笑っている。 そういえば、初めて長谷津に来たときもヴィクトルは笑っていたな、と勇利は思い出した。不躾に浴場へ入っていった勇利に顔をしかめもせず、開口一番、「俺はおまえのコーチになる!」と言い放った。あれは勇利が懇願した返事だったらしいが、それにしたって、あのヴィクトル・ニキフォロフが、「コーチになって」と言われて了承するなんて前代未聞だ。彼には自分のスケートがあり、計画があり、将来があった。それなのにそれらをすべて置いて、勇利のところへ来てくれたのだ。 そう思えば、勇利のくちびるにも自然と笑みがにじんだ。この一年、いろいろなことがあった。ヴィクトルがロシアへ帰ってしまうのではないかと心配したり、大好きなあこがれのひとなのになかなかなじめず、失礼なこともした。もう一度跳んで、ジャンプを見せて、といくたびもねだってこき使った。ヴィクトルはいつも笑っていた。とても優しかった。 スケートだけに集中せず、ふたりで遊ぶこともおぼえた。プールへ行ったり、海へ行ったり。お祭りも楽しんだし、たわいない散歩もした。ヴィクトルはひとりでいなくなることも多かったが、帰ってくると必ず、体験したことを洗いざらい勇利に話し、勇利の言葉にも耳を傾け、それぞれ別々に過ごした時間を共有しようとした。そしてそのうち、ひとりきりで出かけることはなくなり、いつだって勇利を誘うようになった。 ヴィクトルは勇利の世界を変えてくれた。彼といることで、よくものごとが見えるようになった。自分の環境も、向けられている愛情も。ああ、こんな中に自分はいたのかと気づくことができた。 ヴィクトルはコーチとしては上質とはいえず、勇利も精神がしっかりしていないので、お互い手探りだった。彼の前で泣いたり、めちゃくちゃなことを言ったりしてあきれさせ���こともある。でも、いつだってふたりは相手のことを考えていた。だから、ヴィクトルがそばにいない試合はひどくさびしく、苦しかった。このひととずっと一緒にいたいと思い、しかしそれはいけないことなのだとつらい思いをした。 終わりにしようと言ったとき、まさかヴィクトルが泣くとは思わなかった。あれは何の涙だったのだろう。ヴィクトルは「怒ってるんだよ」と言ったけれど、人は怒ると泣くものなのだろうか。変なひとだ。ヴィクトルってわからない。でも──そんな突拍子もない、いつだって理解できないヴィクトルのことを、勇利は深く愛している。 一年前の世界選手権の日、勇利は長谷津のリンクで、ヴィクトルのプログラムをすべっていた。そして一年を経たいま、世界の舞台で、ヴィクトルと一緒につくり上げたプログラムをおどっている。 長くスケートをしてきた。でも、ヴィクトルと過ごしたこの一年ほど濃密で愛の深かった時期はない。ヴィクトルを愛し、ヴィクトルに愛されたこの時間が、勇利はいとおしくて仕方なかった。ふたりで織りなし、かたちにしたのが、「YURI ON ICE」なのだ。 このプログラムも、今日で最後……。 ぼくはもうすぐ、ヴィクトルのいるロシアへ行く。彼と新しい時代を経験する。でも、関係を始めたこの一年、いろいろとぶつかりあい、探りあい、初めての愛に戸惑いながら過ごしたこの時は、もう二度と訪れないのだ。 ヴィクトル……。 最後のジャンプ。四回転フリップだ。四大陸選手権、ショートプログラムでまわりすぎてしまったため、フリースケーティングでは抑えめに跳んだ。すると今度はアンダーローテーションを取られた。グランプリファイナル以来、クリーンに降りていない。どうしてもこのジャンプが綺麗に入らなかった。昨日だって、ヴィクトルは褒めてくれたけれど、すべての採点員が「3」をつけたわけではない。ほんのわずか、足りなかったのだ。でもそれは──今日のためだったのかもしれない。 勇利は視線を据えた。いままででいちばんうつくしい四回転フリップを跳びたい。GOEプラス3がついたグランプリファイナルのフリースケーティングよりもいいジャンプが。ヴィクトルが教えてくれた──ヴィクトルの四回転フリップが跳びたい! 着氷の瞬間、ヴィクトルが両手を上げたのが見えた。ヴィクトル、あんなにはしゃいじゃって。自分のときには平然としてるのにね。ヴィクトル……。 ねえヴィクトル……、ぼくのジャンプ、どうだった? よくお説教する貴方だけど、すてきだったよって言ってくれるかな? 貴方が跳ぶみたいに、ぼくはこのフリップを跳べたかな? ねえ、ヴィクトル……。 ぼくは……。 ぼくは、金メダルを獲るよ。 貴方と……。 「フロムジャパン。ユーリ・カツキ」 「YURI ON ICE」の繊細で純真なしらべが流れ出す。ほの暗く青いリンクに踏み出した勇利は、ゆっくりと滑走し、観客に向かって挨拶した。お辞儀をするたび歓声がわき上がる。勇利は頭を上げると、表彰台に向かってすべってゆき、赤いじゅうたんの上にそっと乗った。 「勇利」 ヴィクトルが手をひろげて勇利を招く。勇利は一瞬くちびるを噛みしめたあと、何かを振り切るようにヴィクトルに近づいて、両腕で彼にぎゅっと抱きついた。 「おめでとう、勇利。とても立派ですてきだったよ。俺は鼻が高い」 勇利の視界がじわっとにじんだ。勇利は急いでヴィクトルから離れ、彼の隣の台に静かに立った。続いてクリストフが呼び出され、ヴィクトルと勇利にそれぞれ抱擁した。じゅんぐりにメダルが授与されてゆく。そのあいだ、勇利はほとんど上の空だった。花束と記念品を持ち、撮影のときになっても、まだ彼はぼんやりしていた。 「勇利、笑って」 「…………」 「メダルを見せて……にっこり笑うんだ。誇りを持っていいんだよ」 「…………」 「勇利」 カメラのフラッシュが、ヴィクトルのかかげたメダルを純粋な金色に輝かせた。勇利の手元では、銀色のメダルが光った。その瞬間、勇利の目から堰を切ったようにどっと涙があふれた。 「うあぁ……」 勇利は天を仰ぎ、大声を上げて泣き始めた。 「ああ、あぁ、ああ、あぁあああぁ……」 ヴィクトルが目をまるくし、クリストフが仰天したように勇利を見た。 「ごめん、ヴィクトルごめん、金メダル獲れなかった。金メダル獲れなかったよぉお……」 勇利はぼろぼろと涙をこぼしながら、手放しで泣き続けた。 「ああん、ああぁん、あぁああぁあ……ああ、うっ、ああ、うぅ……」 「勇利」 激しくフラッシュが焚かれ、観客たちが「勇利くーん」「勇利くん、泣かないで」と口々に言った。しかし勇利の耳には入らなかった。 「うぁ、ああん、うっ、うっ、あぁああ、えっ、う、うぁああ……」 しゃくり上げ、激しく肩をふるわせながら、勇利は顔をぐしゃぐしゃにして泣きじゃくった。ヴィクトルは笑い出し、いとおしそうに、力いっぱい勇利を抱きしめた。 「勇利、泣かなくていい。本当にすばらしかった。俺を本気にさせたのは勇利なんだから」 「うあ、あぁ……」 「そんなに悔しかった? かわいいな。本当に一生懸命だったんだね。勇利ががんばり屋さんなのは知ってたし、そういうところがかわいいと思ってたけど、こんなふうに号泣するとは考えてなかった。いい子だから泣くんじゃない」 「ううっ、う、ごめんなさいヴィクトル、金メダル、金メダルかけてあげようと思ったのに」 「いいんだ」 「貴方じゃない! コーチのヴィクトルにあげたかったんだよ! うあぁ……」 クリストフが可笑しそうに笑い出した。ヴィクトルもくすくす笑い続けている。 「うう、うんっ、う、ひっく、あ、うう……」 「勇利……本当にかわいいね」 「ううーっ……」 涙をぬぐいもせず泣き続ける勇利を見て、ヴィクトルとクリストフがこっそり目を見交わした。ヴィクトルはぐいと勇利を抱き寄せ、クリストフもヴィクトルにそっと寄った。 「いい写真になりそうだね」 クリストフがからかった。 「こんなにすてきな記念撮影、いままで経験したことないよ」 勇利は激しく嗚咽を漏らしながら、笑顔のヴィクトルの隣で写真に写った。 そのあとの記者会見でも、勇利はずっと泣き通しだった。大きな声を上げて泣きわめくことはないものの、涙は止まらず、ずっとうつむいて肩をふるわせていた。 「勝生選手。ショート、フリーともに歴代最高得点を出しながら、直後にニキフォロフ選手に更新されてしまったわけですが、その悔しさがいまの涙につながるのでしょうか」 記者が発言すると、勇利の目から大粒の涙がこぼれた。ヴィクトルが「そういう意地悪な質問は勘弁して欲しいなあ」とにっこりした。それからは彼が質問を受け、クリストフにも話題が及んで会見は進んだ。勇利はタオルで一生懸命目元をぬぐっていた。ヴィクトルは終始勇利に寄り添い、ときおり「大丈夫かい?」「気分は悪くない?」と優しく尋ね、腫れたまなじりにそっと接吻した。 「勝生選手、いまのお気持ちをお願いします」 会見も終わるころ、最後に勇利に声がかけられた。勇利はおもてを上げ、赤くなった頬と鼻、まぶたをさらした。 「ぼ、ぼくは……」 声がふるえた。ヴィクトルがぎゅっと机の下で手を握る。 「悔しくて……、もっといい演技ができ���ばよかったと……ヴィクトル���ーチに申し訳ないです……」 「勇利の演技は最高だったよ」 ヴィクトルがあとを引き受けて言った。 「とくにあのフリーはすごかった。演技のあと、みんな言葉を失っていたもの。もちろん俺もね」 「でも……」 勇利は嗚咽を漏らした。 「負けた……」 悔しい、ともう一度つぶやくと、ヴィクトルは笑み崩れてたまらなくかわいいというように勇利を抱きしめ、「俺の生徒は負けず嫌いでね」と片目を閉じた。 「とても純粋なんだ。かわいいだろ? なんてまじりけのない素直な子なんだって記事に書いておいて」 最後にクリストフが、ヴィクトルを冷やかすように見てひとこと言った。 「やーい、ヴィクトルが泣かしたー」 ホテルに戻っても勇利はずっとうつむいていた。涙は止まったけれど、完全にというわけではなく、何かの拍子に思い出して、ぽろりと何度でもこぼれた。 「勇利、本当に悔しかったんだね」 一緒に入浴したヴィクトルは、浴槽の中で背後から勇利を抱きしめ、泣き腫らしたまぶたに優しくくちづけながら、甘ったるい声で言った。 「俺も金メダルを獲ったと思ったよ。勇利の演技を見たとき、これは勝てるって。あの演技で優勝できないほうがおかしい。ショートもほんのちょっとの差だったしね。普通は越えられない。誰も」 「…………」 「でも……しょうがないね。今回はそれを上まわったやつがいたということさ」 勇利は厚ぼったいまぶたを伏せ、胸元にあるヴィクトルの手をそっと握った。 「ヴィクトル……ごめん……」 「謝る必要はない」 「一緒に獲ろうねって言ったのに……。ぼくはいつも、肝心なところで失敗するんだ……」 「失敗なんてしていない。勇利にいけないところは、ひとつもなかったよ」 「ヴィクトルがすばらしいコーチだって、ぼくは証明したかったんだ……」 「勇利……、知らないの?」 ヴィクトルは笑ってささやいた。 「試合が終わった瞬間から、俺もエージェントもヤコフも、電話鳴りっぱなし。ヴィクトル・ニキフォロフにコーチしてもらいたいんだってさ」 勇利はくすんと鼻を鳴らし、そっとヴィクトルを振り返った。ヴィクトルが優しく笑う。 「本当だよ」 「…………」 「早い者勝ちだとでも思ってるんだね。そうじゃないと断られるって。みんなばかだよ。遅いとか早いとか関係ない。俺の生徒は、生涯たったひとりだけなのに……」 勇利の目から清純な涙があふれ出し、糸を引くようにすっと頬にすべり落ちた。それはおとがいのさきからしたたって、湯の中にぽとんと落ちてとけていった。ヴィクトルは勇利の身体をぐるっとまわして向かいあった。彼の青い瞳がきらきらと輝いている。 「勇利、生徒としても競技者としても、俺を興奮させ、本気にさせるのはおまえだけだよ」 勇利は濡れたまつげでゆっくりと瞬いた。 「勇利……、俺も、きみは世界一の選手だって、証明したかった。みんなに教えたかったんだ」 ヴィクトルはそっと額を合わせ、勇利の頬を撫でてつぶやいた。 「ごめんね……勝たせてあげられなくて」 勇利のくちびるがふるえた。 「ヴィクトル・ニキフォロフは手ごわいね。でもいつか必ず倒そう。ふたりで」 「う……」 「だからもう泣かないで。俺だって悔しいよ。あとすこしだったのにね」 勇利はヴィクトルに抱きついた。ヴィクトルの力強い腕が背中にまわる。勇利は彼に頬をすり寄せ、「ヴィクトル、いままででいちばん強かった……」とつぶやいた。 「うん……そうだね」 ヴィクトルは目を閉じてうなずいた。 「勇利がいたからだよ」 その夜は、ヴィクトルに抱きしめられ、彼のあたたかい胸で思う存分泣いた。翌朝目ざめた勇利は、気分がすっきりし、すがすがしく、晴れやかで、気持ちが穏やかになっていることに気がついた。ヴィクトルはまだ眠っていた。ゆうべカーテンを引き忘れたせいで、彼のおもてに白いひかりが差して、うつくしい顔立ちをきわだたせていた。勇利はヴィクトルに寄り添ったまま、彼の頬に手を当て、指をおとがいへとそっとすべらせた。まくらべの金と銀のメダルがきらっと光った。 「……このひとは勝ったんだ」 勇利はつぶやいた。 「ヴィクトルは金メダルを獲ったんだ」 その瞬間、胸に誇らしい気持ちがわき上がってきた。ヴィクトル・ニキフォロフは誰にも負けない。いつまでも伝説の男なのだ。 「ヴィクトル、起きて。ヴィクトル起きて」 勇利はゆさゆさとヴィクトルを揺さぶって彼を起こした。 「んー……勇利、おはよう……」 ヴィクトルが眠そうに瞬き、まぶたをほそめる。 「おはようヴィクトル! 起きて。聞いて」 「なに……?」 「ぼくのヴィクトルが昨日、金メダルを獲ったんだよ!」 ヴィクトルはぼんやりと勇利を見た。彼はもぞもぞと寝返りを打ち、勇利をぎゅーと胸に抱きしめて、「そうだったね」とうなずいた。 「さすがはヴィクトルだよ。ヴィクトルが金メダルを獲るのなんて当たり前なんだけどね。でもね、勝生勇利は、ショートでもフリーでも歴代最高得点を出したし、フリーが終わった瞬間は、誰がどう見ても彼が金メダルだったんだよ」 「ああ、そうだった。観客は総立ちだったね」 「キスクラでの盛り上がり見た? 勝生勇利が、勝生勇利の持つ記録を更新したんだ」 「すばらしかったね」 「本当だよ。そのあとのインタビューでも、会心の演技でしたね、って記者に言われたんだよ」 「そうか」 「でも、でも……」 勇利はふくみ笑いを漏らし、ヴィクトルの胸に頬をすり寄せた。 「そんな選手にだって、ヴィクトルは勝っちゃうんだ!」 「ああ……」 「やっぱりヴィクトルはすごい。ヴィクトルに敵うやつなんてどこにもいないよ。ヴィクトルよりすごいスケーターはいないの」 「ふ……」 ヴィクトルがほのかに笑い、勇利の髪をそっと撫でた。勇利は彼の腕をまくらにし、頬を紅潮させ、夢中で話し続ける。 「ヴィクトルは、もうね、勝生勇利がどんな得点だって問題じゃない、みたいな感じで、更新された記録をまたさっと更新しちゃったんだよ」 「そうか」 「コーチをしながらだよ! 勝生勇利みたいに、リビングレジェンドにコーチしてもらって、甘えて頼りきってたわけじゃないんだ。ヴィクトルはコーチをしながら自分のこともしてたんだ。すごいよね。最高。本当にかっこいい。ぼくのあこがれ。こんなひとどこにもいない。すてきな選手……」 「ああ」 「ヴィクトルが勝って本当にうれしい。信じてたけど。ヴィクトルが負けるわけないってわかってたけど……、でもやっぱりうれしいよ。ぼくにとってヴィクトルは、いつだって世界一の男なんだ」 「知ってる」 「何があっても負けないんだよ。きっと引退までそうだね。金メダルを保管するの大変そうだよね。たくさんあるから」 「ロシアに来たら、どんなふうに保管してるか見せてあげるよ」 「ああ、ヴィクトルかっこよか……」 勇利はうっとりと目をほそめた。 「最高……大好き……本当に愛してる……」 「うん……」 「彼が世界王者じゃないなんて、そんなこと、とうてい考えられないよ」 「きみの理想の男でいられて本当によかったよ。今回はあぶなかった」 ヴィクトルはくすくす笑った。勇利が口をとがらせる。 「なに言ってるの? ヴィクトルがあぶないなんてことないよ……じつは余裕だったんでしょ?」 「おやおや」 「ヴィクトル……」 勇利はヴィクトルの端正なおもてを夢見るようにみつめた。 「金メダル、本当におめでとう……」 「ありがとう」 「貴方のこと、尊敬しています」 「ああ」 「貴方ほ��強い男はいないよ……」 「そう?」 「あの……ぼく……ぼく……」 勇利はもじもじして口元に手を当てた。ヴィクトルは赤くなった勇利をしばらくおもしろそうに眺めていたが、やがて勇利の身体を転がしてあおのかせ、のしかかる姿勢になると、「本当にわからない子だなあ」と楽しげに言った。 「でもそういうところがかわいいよ」 「あのぉ……」 「うん」 ヴィクトルはにっこりした。 「強い男に支配されたくなった?」 「えっとぉ……」 勇利は慌てて目をそらした。泣き腫らしたまぶたはまだ痛々しく、ほんのりと桃色だった。ヴィクトルはそこにうやうやしく接吻し、「また泣かせちゃうかも」とくすくす笑った。勇利はおもてを上げ、急いで言った。 「いいよ、そんなの!」 「いいのかい?」 「いいよ……だって、ヴィクトルだもの……」 勇利はヴィクトルを見、視線をそらし、もう一度おずおずと目を合わせた。ヴィクトルが噴き出し、「かわいいね」とささやく。 「ヴィクトル……」 勇利は、ヴィクトルのてのひらを腰のあたりに感じながらまぶたを閉ざした。 「よかったぁ……」 「何がだい?」 「ヴィクトルが世界王者で」 勇利は口元をほころばせた。 「ヴィクトルがすべての最高得点の記録保持者で」 「…………」 「ヴィクトル、ぼくやユリオに一度抜かれちゃったんだもん……あんなのはいけないよ……」 勇利はぱっと目をひらいた。彼はきらきら輝く黒い瞳でヴィクトルをじっと見る。 「もう、誰にも追い越されちゃだめだよ」 勇利はけなげな口ぶりで、熱心に、約束を求めるように言った。彼の白い頬はさくら色に染まり、くちびるはヴィクトルが特別気をつけているためつややかで、ヴィクトルの頬に伸びる指は、生涯をかけて愛するひとにふれるように誘惑的だった。 「誰にも負けないでね……」 勇利の大切そうなねがいを、ヴィクトルは目をほそめて聞いていた。彼は勇利の身体からバスローブを払い落とした。 「こんなお祝いをもらえるなら、毎回絶対金メダルを獲るよ」 「世界選手権、銀メダルおめでとうございます」 「ありがとうございます」 「どちらもパーソナルベストを出されて、演技も集大成といった感じで、すばらしかったのですが、試合後の写真が泣き顔しかないという……」 「すみません。いま見るとめちゃくちゃ恥ずかしいです。それもすごい泣き方で……止まらなかったんです、あのときは。自然に出てきてしまって」 「あれは悔し涙だったのでしょうか」 「そうですね……それと、申し訳なかったというか。一度もヴィクトルに金メダルをかけてあげられてないので……。あんなすごいコーチがいるのに不甲斐ないです」 「あのとき、ヴィクトル選手は……いえ、ヴィクトルコーチとお呼びしたほうがよろしいのでしょうか。ヴィクトルコーチは何かおっしゃってましたか?」 「一生懸命ぼくを慰めてくれました。大変そうでした」 「でも、表彰式ではずっと笑ってましたね」 「子どもみたいにぼくが泣いてたので……」 「口が『かわいいかわいい』と動いているように見えましたが」 「そうだったかな……ヴィクトルに訊いてみてください。あ、やっぱり訊かないでください」 「今シーズンを終えて、いまどのようなお気持ちですか」 「そうですね……、いろんなことがありましたけど……、価値観も、スケートも、感情も、すべてヴィクトルに変えてもらった感じです。濃密な時間を過ごせたと思います。そして、ヴィクトル・ニキフォロフはやっぱり強かったです。ヴィクトルと一緒にスケートができてしあわせです」 「勝生選手、あなたにとってヴィクトル・ニキフォロフコーチとはどんな存在でしょう?」 「……生涯離れずにそばにいてもらいたい、愛の力でつながった、ぼくにとってたったひとりのひとですね」 「では、ヴィクトル・ニキフォロフ選手は?」 「そうですね……」 勇利はしばらく考え、やがてすがすがしく白い歯を見せた。 「あこがれ、片想いし、追いかけ続ける、永遠の初恋のひとです」

3 notes

·

View notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加���貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼��跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

7 notes

·

View notes

Text

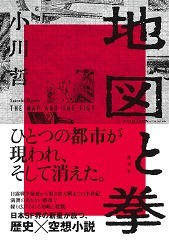

『地図と拳』小川哲

一八九九年の夏、南下を続ける帝政ロシア軍の狙いと開戦の可能性を調査せよ、という参謀本部の命を受け、高木少尉は松花江を船でハルビンに向かっていた。茶商人に化けて船に乗ったはいいが、貨物船の船室は荷物で塞がれ、乗客で溢れた甲板では何もかもが腐った。腐った物は船から松花江に捨てるのが元時代からの習慣だった。一人の男が死体を投げ捨て、「こいつは燃えない土だ」と呟いた。高木は「どういうことだ?」と尋ねた。

男は「土には三種類ある。一番偉いのが『作物が育つ土』で、二番目が『燃える土』。どうにも使い道のないのが『燃えない土』だ。『燃える土』は作物を腐らせるが、凍えたときに暖をとれる。だが、『燃えない土』はどんな用途にも使えない。死体も同じことだ」と言った。通訳の細川が男の出身地を問うと「奉天の東にある李家鎮(リージャジェン)」と答えた。土が燃えるのは石炭が混じっているからだ。これは使える、と細川は思った。

李家鎮は何もない寒村だったが、その地に居を構える李大綱という男が、冬は暖かく夏は涼しく、アカシアの並木がある美しい土地だ、という噂を流した。相次ぐ戦乱で家を失くし、職を奪われた人々��桃源郷の夢を追い、はるばる来てみると、夏は暑く冬は寒く、アカシアなどどこにもない。怒る人々に、李大綱は、誰がそんな嘘を流したと憤って見せ、住む気があるなら、空いている家に住めばいい、土地ならある、と応じた。帰る家のない人々は李大綱から金を借りて家を修繕し、それぞれ仕事をはじめ、李家鎮は体裁を整えていった。

満州東北部にある架空の村を舞台にした歴史小説である。史実を押さえながらも、正史には登場することのない人物を何人も創り出し、日本が中国、ロシア、そして米英との戦争に非可逆的に引きずり込まれていく時代を描いている。人によって読み方は色々だろうが、こういう読みはどうだろうか。当時の日本は、戦争に駆り立てられていたように見えるが、果たしてそうか? 日本の戦争遂行能力を正確に把握していた者は一人もいなかったのか。もしいたとしたら、その結果はどうなっていただろうか、というものだ。

大陸のはずれで清朝の支配の及び難い満州という土地は、ロシアと戦うことになった場合、日本にとって是非とも押さえておきたい土地であった。また、日露戦争で多くの戦死者を出した手前、放棄もできない。リットン調査団が何と言おうが、むざむざ利権を諦めることは不可能だ。そこで、満州族が自ら支配する独立国という建前を作り、五族協和、王道楽土の美辞麗句で飾り立てた。満州国建国は列強を意識した苦肉の策だった。

「五族協和」がどこまで本気だったかは知る由もない。ただ、歴史年表を追うだけで、その当時の日本の軍国主義化にはすさまじいものがあることがわかる。満州国建国に携わった人々の胸にどれほど美しい夢があったのかは知らないが、軍部の力によってそれはどんどんねじまげられていく。その有様を一つのモデルとして描いて見せるのが、李家鎮という街の興亡である。

魯迅の言葉に「思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ(『故郷』)」というものがある。「地上に道がない」というのは、冒頭のエピソードでも分かるように、当時の中国では水運が中心だったからだ。

もともとはただの平原であったものを、一人の説話人がかたった話が人々の頭に理想郷を作り上げた。絵空事を信じてやってきた者は無理にでも芝居を続けるよりほかはない。そうして幾人もの人の思いを寄せ集めて出来上がったのが李家鎮。後の仙桃城(シェンタオチェン)である。ロシアにとっては不凍港、旅順に至る要衝、日本にとっては戦争を続けるための石炭という資源の宝庫。仙桃城は、人々の欲望��よって築き上げられた架空の都邑だ。

細川は彼の目的にかなう人材を各方面からスカウトしてくる。彼の言い分が通るのは、 参謀本部が後ろで動いているからだろう。満鉄からの依頼で、存在が不確かな「青龍島」の存否を明らかにする仕事についていた須野も細川にスカウトされた一人。須野は細川の紹介で満州で戦死した高木大尉の妻と結婚し、明男という子を授かる。高木の遺児である正男と共に、この親子は日本の勝利の可能性を探ろうと悪戦苦闘する細川の手駒となって働く。

表題の「地図」とは国家を、「拳」は戦争を意味する。この物語は現実には存在しない「青龍島」が、なぜ地図に書き込まれることになったかという謎を追うミステリ風の副主題を持っている。「画家の妻の島」の挿話をはじめとする、地図に関する蘊蓄も愉しい。細川の徹底したリアリズムに対し、須野のロマンティシズムがともすれば暗くなりがちな話に救いを与えている。幼少時より数字にばかり固執する明男が、母の心配をよそに順調に成長し、建築家になるという教養小説的側面も併せ持つ。

登場人物の大半が男性であり、恋愛もなければ房事もない、近頃めずらしいさばさばした小説だ。戦争に材をとりながらも、威張り散らす軍人は脇に追いやられ、主流は知的かつ怜悧な人物で占められているのが読んでいて気持ちがいい。しかし、議論を重ね、言葉を尽くして、日本に戦争遂行能力がないことを解き明かしても、戦争は阻止できない。「問答無用」は日本の病理なのか、と暗澹とした思いに襲われる。それどころか、よくよく見れば、この国は以前より愚昧さを増しているようにさえ見える。せめて、虚構の中だけでも論理的整合性を味わいたい、そんな人にお勧めする。

0 notes

Photo

AVAILABLE TO STREAM/DOWNLOAD ON NOV 23th CHECK IT OUT "Spotify"

"Apple Music"

"Amazon Music"

youtube

RECORDING MEMBER 野口英律 (Hidenori Noguchi) LeftsideDrums,Keybords,Synth,Bells,Tabla etc 石原雄治 (Yuji Ishihara) RightsideDrums, Bells アライカズヒロ (Kazuhiro Arai) Nylon Gt, Mandolin 安西哲哉 (BxAxNxZxAxI) ElectricGuitar Tsubatics ElectricBass 安藤裕子 (Yuko Ando) SopranoSaxophone 遠藤里美 (Satomi Endo) AltoSaxophone 桑原渉 (Wataru Kuwabara) Trumpet 松井修司 (Sshuji Matsui) Metallophone エリヲ (Eriwo) Percussion 武田理沙 (Risa Takeda) Keybords DJ MEMAI Turntable 千代 (Chiyo) Lyric 永田健太郎 (Kentaro Nagata) Mix & Master release event 2019 / 01 / 14 @新代田FEVER MUSQIS (ORCHESTRA SET) PANICSMILE 二宮友和+MUSQIS open 17:30 / start 18:00 adv2500 / door3000 yen + DrinkOrder

COMMENT “イマジネーションのブイヨン、そしてコーダのまろみ。 エスノすぎずラップすぎずカオスすぎずポップすぎず、 オモシロ具材が沢山入ってるけど、 キチンと破綻しないポトフ。“

赤倉滋(LOOLOWNINGEN&THE FAR EAST IDIOTS)

“人間は何処から来て 人間は何者なのか。 日々模索する日々。 MUSQISという音楽があると言う事は 自分にとって共にこの時代を 共に戦う仲間が居るという事。 そんな強くて、繊細な音が 本作には詰まっています。 更に先へ行こう。“

クロダセイイチ(Genius P.J's)

"舞台はチベットの山岳。 礼装した人々が供物を載せた家畜を引き練り歩く。 人はどこから来て、どこへ行くのか、それは誰のための祈りなのか。 人類のルーツを探る一大スペクタクルここに誕生。 そんな映画みたいな作品です。かっちょいい。"

長谷部 (大塚MEETS店長/DOSTRIKE)

"1945年の敗戦以降、 アメリカによる徹底的な文化侵略に曝され続ける子供達。 舶来のロックミュージックを浴びるように聴いて育った植民地第三世代は、 己れの遺伝子と模倣子の共鳴する音楽の起源を探求する中で 現在進行形の民族音楽を発明するに至った。 普遍性と個別性が同居する矛盾、 調和と混沌の狭間に生じる時空の裂け目をじっと覗き込んでみよう。 家の裏庭で幻の超古代兵器を発掘してしまったみたいな戦慄と興奮があなたの知的好奇心を刺激するに違いない。"

原田卓馬 (WINDOWZ)

"また来る冬を越えて僕らは何を覚えているのだろう。 ツギハギの社会、情報過多、積み重ねた忘却、幼少期、脳内で反復する言葉、季節の匂い。ノイズ。 そんな記憶を呼び覚まされる楽曲。"

100take(Light Source Definitions)

"人間という言葉はヒトとヒトの間に形成されるものなので、 プログラムでもあると僕は思ってます。 美辞麗句を超えたあるべき人間の姿について詠う事と空を眺める事を同じくらい忘れそうになってました。 この音楽が今鳴らされることに頼もしさを感じます。"

tani (ギタリストのような何か/インプロヴァイザー/ Tabletop Guitars/drop the delay)

"配信リリースおめでとうございます! MUSQISというバンドは、というより野口さんという人は多分、 宇宙から来たいや、宇宙に適応しちゃいそうな人なんだと思います。 交信はもう始まってますね、多分。 適応した後に、なんか適応しちゃったとか笑ながら言うんだと思います。 宇宙とノリで適応しちゃいそうな人が作る音楽興味ありますよね? サイケデッリクでオリエンタルなMUSQIS式宇宙適応術講座です、激必聴。"

藤村JAPAN (SEMENTOS / 新宿NINE SPICES 店長)

たとえば金曜日、午後9時50分。 しばしの休息を前にした、仕事帰りの労働者であふれるセブンイレブン。 ヨレヨレのスーツを着たサラリーマン風の男が、レジ前に立っている。 30代半ばくらいだろう。 耳には、Appleの白い純正イヤフォン。 大量のカップ麺と、大量のヨーグルトと、大量の発泡酒。 週末のプライベートタイムを、 ただれた飲食に費やすのだろう。 会計を終えた店員が尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は下をうつむいたまま、無言だ。 ふたたび、店員がさらに尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は無言だ。 やや声を張り、店員がさらに尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は無言だ。 吐き捨てるように店員が尋ねる。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男はそれでも、無言だ。 男の背後には、会計待ちの列ができている。 殺気。 舌打ちとため息。 「お箸とスプーンお付けしましょうか?」 スーツの男は無言だ。 よく見ると、男は右手の人差し指を一定のBPMで動かしている。 心なしか、頭も左右に揺れているようだ。 とてもゆっくりと。 男はグイッと、Appleの白い純正イヤフォンを力強く、耳に挿しなおす。 もしかすると、男の唯一の意思表示なのかも知れない。 「俺は今、音楽を聴いている。このツインドラムが醸し出すDOPENESS。 このリリックが浸食するWILDERNESS。それを遮る権利は誰にもない」 あるいは、そんな脳内宣言を繰り出しているのかも知れない。 男が聴いている音楽が、 たとえば、MUSQISだとすれば。

山下哲史(ターンテーブル奏者/即興演奏者)

"JTNCに呼応するかのようなMUSQIS最新型Experimental Music!!! "

高澤 瑛 (lang / Bridge Guitars店主)

"万物を楽器と捉えることができる自然なイマジネーション。 確かに光っているものであればどんな��見えにくい光でも、 その光の魅力を感じることができる審美眼。 そして、時を経ても尚、正解のない問題を明日も新鮮な気持ちで解きあかそうとする精神。 そこに住む人々の独特な呼吸音から始まり、民族音楽は生まれたと聞く。 MUSQISの呼吸を、しっかりと感じとれる。 それはセンセーショナルでありながら、何かの否定から生まれたものではなく。 全てを包み込むような温かさを持ちながら自然の中で力強く生きていく文化が生んだ呼吸。 わいは美しいものを心で自然に美しいと感じられる尊さを感じたんや。 ほんまやで。 "

Taka-shit JPN aka 安藤 (ライブハウス北浦和KYARA店長)

"リリースおめでとうございます。 野口くんはまず人柄がとても良いのですが、 彼の音楽を聴いたりパフォーマンスを見たりすると、 この人なんなんだろうな、とわからなくて面白いです。 天然の部分とコントロールされた緻密さがすごいなと思います。 この曲も、スピリチュアルで抑制された雰囲気の中、聴くたびにいろんな音といろんな意図が発見できる曲です。"

キシノジュンヤ ( HOPI / the mornings )

"直線的イメージと、 360°包囲される感覚 出発と、エンディング どこだか分からない異国感と、 どこで感じたか分からない懐かしさ 伝達系統の中で ネットワークが意志を持って 自由に拡張と収束を繰り返す そんな行ったり来たりをしているうちに いつの間にか曲が終わってました! リリースおめでとう!!。"

まいこ (つしまみれ)

"ライブとは別物のテクスチャとバランス感覚。 でもブレない。 極端さはないが、穏やかに近づいて、穏やかに喉元まで登ってくる。"

タナカユウキ (extremeOBSN/suthpire/ZENANDS GOTS/whales)

"優れたミュージシャンたちの集まりがMUSQISだと思っていたが この音源を聴いて認識を改めた。 強烈な芸術家集団である。 油絵のように色を織りなし一個の明らかなイメージとなり、 音楽的知性とは違うところにある感性に迫ってくる。"

二宮友和(PANICSMILE、uIIIn)

"東京を離れて5年ぐらい経つと住んでいた時にぼんやり感じていたものが輪郭を持ってくるのか、 摩訶不思議な街だったんですよね、強烈で。 海外の映画に出てくる東京、 とかあと80年代の東京のニューウェーヴ/オルタナロックから感じた強烈なアジア感、みたいなキラキラ感、猥雑な感じ。 スパイスカレーが大好きな人が沢山周りにいたなあとか。 それを再認識しております。 こうして福岡でMUSQISの曲聴いてい��更に明確になったというか、 とてもリアリティがあって、 正に今の「気分」の曲でした。 言葉も音も凄く面白いです。"

吉田肇(PANICSMILE)

"ノスタルジーと先進。洗練と混沌。美と醜悪。 幻想的でいつつひどく現実的。 相反するものが同居する音世界"

イワモトミサト (HELLO STRANGER)

"歴史や匂いや風景や色や建物とか、 たくさんのレイヤーが統合される寸前のギリギリを保ってそこに存在している感じ。 液体よりは個体。 ラストは都会の雑踏、 巨大なスクランブル交差点の中で長い夢から覚めた感覚。"

おのてらえみ (The Taupe)

"楽曲も音もとても好きです。 緻密でミニマル、でも人間味がありワイルドで力強く、 作戦を遂行する姿は、幻影旅団みたいだなと思いました。"

小倉直也 (MASS OF THE FERMENTING DREGS , baduerykah , SYMBOL)

"この楽曲に持ったイメージは砂漠を旅するジプシー。 MUSQISというグループはリーダーの野口氏を核として流動的に活動しているのでその辺もまたジプシー感を僕は感じています。 ただここに出てくる砂漠とはいわゆる東京砂漠。 混沌と秩序、 狂気と正気、 理性と感覚、 不安と平静、 とそんなものが同居しているようなまさに東京という砂漠を僕自身も旅している気分になりました。 リリースおめでとう!"

久恒 亮(AxSxMxUx / Transkam / studio Zot)

"部屋で一人で聴くの危険! ディープな精神世界から戻れなくなっちゃう!"

御代田悟 (K-MIX SHIZUOKA HITS ON PARADE パーソナリティ)

"哲学的な響きだ。 聴き終えて、もう一度聴く。 冒頭の砂利を踏むような音が人間が前に進む思考する音に聴こえる。 哲学的な響きだ。 緻密に構築された音が幻惑的で民族感があり、 個人差あるだろうが、これはリゼルグ酸かなんかで俺の脳内で流れていて 現実には存在しない音楽なんじゃないか? と心配になるほどサイケデリックに鳴る。 一度聴けば、ロジカルな音像に、 もう一度聴けば、ラジカルで哲学的で、 さらに一度聴けば、全て引っ括めて脳へのドープだ。 うだうだ言いましたが、とにかく素晴らしいの一言です。 作ってくれて有難うございます!!"

榮勇太 (ゆれる)

"やばいです! 音楽で地球とか作ろうとしてるんじゃないかって思いました。 (MUSQISが地球作ろうとしている前提で話しますが)あなたは音楽で地球作ろうと思ったことありますか? 俺は残念ながら思ったことがありません。。。(これから作って見ます!) 大地の鼓動や地平線のはるか向こうや生命の脈々��受け継がれし何やかんや、 そして最新のテクノロジーまでを感じたい方はぜひご一聴を。"

松本一輝 (Temple of Kahn , ravenknee , phai)

"十数年前、はじめてDCPRGを聴いたとき 「どんな生活をして、何を食べ、どんな体験をすれば、こんな音楽に辿りつくのか?!なんだこの(よい意味で)キチガイな音楽は?!」 ってなったことが記憶に蘇ってきた。 たとえば、それがMUSQISだったとしても、そのときの僕は同じ印象を持っただろうな。"

タニタカヤ ( LLRR, ex.otori )

"宇宙と無。 異国と日本。 古代と現在。 BGMと精神的音楽。 相反する要素がたっぷり詰まってて、しかも全てハマってる。 面白い。 MUSQISは10年後もMUSQISのままでいてほしいし、きっとそうであってくれると思う。"

森大地(Temple of Kahn / kilk records)

"踏みしめる足音、 旅の途中、 脳内で繰り返すギターメロディ、 雪月風花、 四分半の己との対峙、葛藤、 ただ、つま先は前を向いてる"

キドウラコウイチ (World Wide Size/kiyasu orchestra/HAIGAN)

"東京銀河音楽です。"

MORIKON (pocketlife / PAPRIKAN / Delicate Zoons )

"目標物が何も無く、薄暗い一面雪の中を真っ直ぐ、ただただ歩いている映像。 対して、遊牧民が周りを浮遊、回転しながら祝祭を行なっている様にも思え、混乱。 エネルギーの向かう方向、かつて内に向かって凝縮されるように感じていた。 CuriousSystemでは強烈に外へ。 矢印は様々な曲がり方、でもあくまで個。 音楽としての次元が上がったから?以前よりハッキリと感じる。 霧散されているわけでは無く、複数の線が世界地図を手前から奥に塗り潰す様。 混乱。 高円寺の喫茶店、お婆さんが隣の席のBボーイ、ガールカップルに声をかけオリジナルマッサージを施術中。 お婆のテンションはエスカレート、 Bボーイ彼氏の背中をハデにバシバシ、シバきはじめた。 喫茶店中が注目しているが、お婆は御構い無しにバシバシシバく。 あ、Bボーイがキレた。霧散。 昨日一昨日、酔いに任せ夢遊し何度も聴いていた。 高円寺、博多駅、呟きながら歩いた。 左右に振られたドラム、野口君のツイートを思い出しながら数えながら歩く。 MUSQISのブレイクから戻ってくるスピードが速いとこがたまらなく好き。 いまは福岡、今はどこか?いつか? ヴィジョンや言葉で表現できないこと、面白いけど、今回のムスキスはなんだか掴めそう? 掴んでいる?かも。"

じった(マクマナマン / KELP / snarekillsnation)

"8+6の変拍子が身体に落とし込まれて、 言葉が何かを訴えていく果てに破綻して広がる宇宙感覚は太い幹のようだ。 荒寥として無国籍エスニックな皿は既に僕らの背骨を貫通している。 そこに言葉が刻み込まれて解放される。 深く深く。 野口の長い髪の匂い。"

佐々木すーじん (scscs)

"僭越ながら、こうして楽曲にコメントをさせていただくのは初めての経験でして、とても嬉しく思います。 「Curious System」を聴きまして、 スピリチュアルとか虚無的といったイメージや手触りがまずあったのですが、 何度も聴いていくうちに不思議なあたたかみのようなものを感じるようになりました。 "わたしたち"や"かつてのわたしたち"がためらってしまったであろう藪を掻き分けていった先に広がる茫洋たる思索の荒野、 その果てに集った人間たちの祝賀か呪詛かそのどちらもか。 次なる荒野を目指すかのように盛大かつ粛々と奏でられる音に、 脳細胞と筋肉とぜい肉と骨が等価値で躍動させられながら "音楽のはじまり"に思いを馳せました。"

kawauchi banri (てあしくちびる)

"ラップの声に癒されます。中東な音もいい感じ"

宝生久弥 (Scaperec)

MUSQIS MAIN PAGE HERE

1 note

·

View note

Text

王様の自滅 自国を滅ぼす方法など

⦅操縦七術[韓非]から続く⦆

〖国を滅ぼす王様の特徴〗 01_王様が宮殿や庭園の建築にうつつをぬかし、車や衣服珍品集めなどの道楽に凝って、国民から絞りあげては浪費する。 殷 ( いん ) の 紂 ( ちゅう ) 王が象牙の箸をつくらせた。 箕子 ( きし ) (紂王の叔父。狂ったふりをして身を守った)は恐怖を覚えた。 彼はこう思ったのだ。 象牙の箸となれば、汁のうつわも素焼きの土器ではすまなくなる。 きっと 犀 ( さい ) の 角 ( つの ) か玉でできた豪華なうつわを使うだろう。 玉のうつわに象牙の箸ということになれば、豆や豆の葉という質素な料理ではすまなくなる。 きっと 旄牛 ( からうし ) ・象・ 豹 ( ひょう ) の胎児などの美味珍味��ならざるをえない。 こうした美味珍味を食べるとなれば、着るもの住む家も普段着や 茅 ( かや ) 葺きではすまなくなる。 きっと 錦 ( にしき ) を重ね、広大な屋敷をつくるだろう。 こうして釣り合いを求めていけば、いつしか天下の富を根こそぎつぎ込んでも、まだ不足する。 ほんの小さな兆候候をも見逃さず、始まりを見て結末を察知するのが聖人だ。 箕子が象牙の箸を見て恐怖を覚えたのは、その段階で、天下全体ものを使っても不足する結果を見抜いたからだ。 殷 ( いん ) の 紂 ( ちゅう ) 王は、部屋の窓を閉ざして明かりを灯し、百二十日を一夜として「酒池肉林」の宴を続けたために、日がわからなくなってしまった。 「さて今日は何日だったかな」と、お側の者にたずねたが、誰一人としてわからない。 そこで、 箕子 ( きし ) のもとに使いを出して、たずねさせた。 箕子は家臣にこう言った。 「天下の 主 ( あるじ ) となりながら、国中誰も日がわからないという。 これでは天下は保てまい。国中誰もが知らないことを、わたし一人が知っていたとなれば、わが身があぶない」。 そして、自分も酔ってわからない、と使者に答えたという。 桓公が管仲に尋ねた。「富には限界があるのだろうか」。 「水の限界は水のなくなるところ、富の限界は人がそれに満足したところです。ところが、人間は満足することができず、富をむさぼって、ついには身を滅ぼしてしまいます。これが富の限界でしょうか」。 紹績昧 ( しょうせきまい ) は酒に酔って寝てしまい、皮の上着をなくした。 宋 ( そう ) 王が不思議に思って、彼に聞いた。 「酒に酔ったくらいで皮の上着までなくすものか」。 「 夏 ( か ) の 桀 ( けつ ) 王は酒で天下をなくしました。それゆえ 康誥 ( こうこう ) (書経の一篇)には『酒を 彛 ( い ) するなかれ』とあるのです。酒を彛するとは、酒を常にするという意味です。酒を常飲すれば、天子は天下を失い、庶民も自分の命を失うのです」。 昔、 弥子瑕 ( びしか ) という美少年が、 衛 ( えい ) の 霊 ( れい ) 公の寵愛を受けていた。 衛の法律では、許しなく王様の車に乗った者は、足切りの刑に処せられる。 ところが、弥子瑕は夜中に母が急病だという知らせを受け、君命といつわって王様の車を使った。 それを聞いた霊公は、罪を問うどころかほめるのだった。 「親孝行なことではないか。母を思うあまり、自分が足を切られるのさえ忘れるとは」。 また、ある日、霊公のお供をして果樹園に散歩に行ったとき、弥子瑕が桃を食べたところ、あまりにおいしいので、半分残して霊公に薦めた。 霊公は、「王様思いではないか。自分が食べるのを忘れてまで、わしに食べさせてくれるとは」。 だが、やがて弥子瑕の容色が衰えて、霊公の寵愛がうすれてきた。 すると、霊公は、弥子瑕が前にしたことに腹を立てて、「こいつは、嘘までついてわしの車を使ったことがある。またいつぞやは、わしに食いかけの桃を食わせおった」。 02_吉だ凶だと日柄を気にし、 鬼神 ( きしん ) をありがたがり、占いの結果を真に受けて、何かといえば、 祭祀 ( さいし ) をやりたがる。亀の甲に穴を開けて火であぶったり、 筮竹 ( ぜいちく ) を数えて占った結果に従って戦をした 燕 ( えん ) や 趙 ( ちょう ) は、負けることが多かった。 03_限りない欲張りで、利益とみれば見さかいなく飛びつく。 宋 ( そう ) の国に 監止子 ( かんしし ) という金持ちの商人がいた。 あるとき、他の商人と時価百金の 粗玉 ( あらたま ) を 競 ( せ ) りあったことがある。 監止子はまちがったふりをして粗玉を落とし、傷をつけた。 百金の弁償をして引き取り、きれいに傷を磨き落として売ったところ、千金あまりの大金を得た。 一般に、何かを行って失敗しても、何もやらなかったよりもましな場合がある。 監止子のように、タイミングよく責任を引き受けた場合がそれだ。 04_法に基づかず、無原則に刑罰を加える。空理空論に耳を傾け、現実に役立つかどうかを考えない。外見を飾り立てて、実用を無視する。 05_独善的で協調性がなく、 諫言 ( かんげん ) されればむきになる。国家全体のことを考えずに軽率に動き、しかも自信満々だ。 食客のなかに、不老長寿法を教えるという者がいたので、 燕 ( えん ) 王は家来のひとりに習わせたが、その家来がまだ習い終えないうちに、食客は死んでしまった。燕王は怒って家来を殺した。食客が自分を騙したのに気づかず、習い方が遅いといって死刑にしたのだ。道理に合わないことを信じて罪のない家来を殺すとは、また浅はかなことであった。 誰でも一番大切なのは自分の体のはずだ。その自分が死を免れないでいて、他人の燕王を不老長寿にすることなどできるはずがない。 06_王様がずぼらで、およそ反省ということをせず、どんなに国が乱れていても自信満々で、自国の経済力を考えずに、隣の敵国を組みしやすしとする。 07_国が弱小であるのに、尊大にふるまい、強国を警戒しない。国境を接している大国をバカにして、礼をもって対しようとしない。 昔、晋の公子 重耳 ( ちょうじ ) が亡命し、曹に立ち寄った。 曹の王様は服をはだけさせて重耳を見せ物にした。 そのとき 釐負羈 ( きふき ) と 叔瞻 ( しゅくせん ) が曹の王様に付き添っていた。 叔瞻は曹の王様に申した。私、晋の公子を観ましたところ、ただ者ではございません。王様はこれに無礼をなさいました。彼がもし時を得て国に帰り、挙兵すれば、恐らく曹の害となりましょう。王様はこれを殺してしまうのがよいでしょう、と。 しかし曹の王様は聴き入れなかった。 釐負羈は帰って浮かぬ顔をしている。 妻が問うた。あなたは外から帰ってきて浮かぬ顔をしておられるのは何故ですか、と。 釐負羈は言った。私はこう聞いている。良いことには 与 ( あずか ) らず、悪いことには連なる、と。今日我が君は晋の公子を招き、無礼をはたらいた。私はそのとき付き添っていたので浮かぬ顔をしているのだ、と。 妻は言った。私が晋の公子を観るに、大国の主のようです。その左右の従者は大国の宰相のようです。それが今、窮乏して曹に立ち寄り、曹はこれに無礼をはたらきました。これがもし国に帰ることになりますと、必ずや無礼を 誅 ( ちゅう ) しましょう。曹はその手始めとなりましょう。あなたはどうぞ今のうちに 誼 ( よしみ ) を通じておきなさいませ、と。 釐負羈は言った。よろしい、と。 黄金を壺に盛り、食べ物で蓋し、玉壁をその上にのせ、夜、使者を公子に遣いさせた。 公子重耳は使者に会い、再拝の礼で食べ物を受け取り、玉壁は辞退した。 公子は曹から楚に入り、楚から秦に入った。 秦に入って三年、秦の 穆公 ( ぼくこう ) は群臣を集め 謀 ( はかりごと ) をして言った。昔、晋の献公と私が仲良く交流していたことは諸侯のうちで知らぬ者はいない。献公は不幸にも群臣から離れて亡くなり、十年が経つ。その 世嗣 ( よつ ) ぎは出来が良くない。私は心配だ。このままでは晋の 宗廟 ( そうびょう ) は清く保たれず、 社稷 ( しゃしょく ) の供物が絶えはせぬかと。このような状態にもかかわらず晋の足元を固めてやらないのは、献公との交流してきた道に反する。私は重耳を助けて晋に入れようと思うが、どうであろうか、と。 群臣は皆言った。よろしゅうございます、と。 穆公はそこで挙兵した。 革鎧の戦車五百乗、騎兵二千、歩兵五万、重耳を助けて晋へ入れ、立てて晋君にした。 重耳は即位して三年後、挙兵して曹を 伐 ( う ) ちに向かった。 そこで重耳は使者を送って曹の君主に告げさせた。叔瞻を城壁から懸け下ろして出せ、私が殺して処刑してやる、と。 また使者を送って釐負羈に告げさせた。我が軍勢が城に迫っている。私はあなたが礼に 背 ( そむ ) かなかったことを知っている。あなたの住まいに目印をたてておかれよ。私は命令して軍勢がそこを攻めぬようにさせよう、と。 曹の人々はこれを聞き、親戚をかき集めて釐負羈の住まいへ逃げ込む者が七百余家にも及んだ。 08_王様が臆病で信念が貫けない。すなわち予測するだけで決断ができず、やらなければと思うだけで手が下せない。 呉 ( ご ) 王の 闔廬 ( こうりょ ) が、 楚 ( そ ) の都の 郢 ( えい ) を攻め、三戦三勝した。 呉王は 伍子胥 ( ごししょ ) に意見を求めた。 「このぐらいで引き揚げてよいだろう」。 「いけません。人を 溺死 ( できし ) させようとするとき、一飲みさせたところで、止めたのでは、溺死するわけがありません。手をゆるめず押さえつけ、このさい、徹底的に沈めてしまうべきです」。 09_都合が悪ければ理屈をつけて法をまげ、何かにつけ公事に私情をはさむ。その結果は 朝令暮改 ( ちょうれいぼかい ) 、次から次へと新しい法令が発せられる。 斉 ( せい ) �� 魯 ( ろ ) を破ったとき、魯の宝である 讒 ( ざん ) という 鼎 ( かなえ ) を要求した。 魯はニセ物を持って行かせたが、見破られてしまった。 「ニセ物ではないか」。 「いや本物です」。 「それでは貴国の 楽正子春 ( がくせいししゅん ) ( 曾子 ( そうし ) の弟子)を連れて来てもらいたい。彼なら信用できる」。 魯王は楽正子春にうまくごまかしてくれるように頼んだ。 楽正子春は魯王に尋ねた。 「なぜ本物を持って行かせなかったのです」。 「本物は惜しいからさ」。 「わたしも自分の信用を惜しみます」。 10_もともと地の利に恵まれないうえに、城郭も欠陥だらけ、物資の蓄えはなく、生産力も低い。すなわち長期戦に耐える力がないのに、軽挙妄動して戦いをしかける。 11_視野が狭くてせっかちで、 些細 ( ささい ) なことで簡単に行動を起こし、すぐにカッとなって前後の見境がつかなくなる。 12_怒りっぽいうえに戦好きで、本務たる農政に力をいれず、何かといえば武力を発動する。 大臣を侮辱してプライドを傷つける。庶民に厳しい刑罰を加えて、過酷な使役に駆り立てる。これを当然のこととして繰り返せば、謀反を 企 ( たくら ) むものが、必ず現れる。 13_王様が大利を目前にして傍観するばかり、また禍いを予測していながら対策を立てようとしない。そして防衛ということにまったく無知でありながら、「仁義」によって自己の行為を飾り立てようとする。 14_雄弁だが「法」という筋が通っていない。聡明ではあるが、肝腎の「術」を心得ていない。能力そのものはあるのだが、「法」によって事を運ぼうとしない。 〖本心を隠す〗 王様が心の 裡 ( うち ) を見透かされると、 家来 《 けらい 》 たちに付け込まれる。 楚 ( そ ) の霊王が細い腰の美人を好むと、 楚 ( そ ) の都には絶食して痩せようとする者があとをたたなかった。 臥薪嘗胆 ( がしんしょうたん ) の故事で有名な越王 勾践 ( こうせん ) は、勇者を好んだ。越の決死隊は、呉の陣の前で一斉に自分の首を 刎 ( は ) ねた。呉軍の兵卒は、あっけにとられ、その隙に奇襲攻撃をかけられて総崩れとなった。 斉 ( せい ) の桓公は好色で嫉妬深かった。 豎刁 ( じゅちょう ) は、自ら去勢手術を受けて、後宮の 宦官 ( かんがん ) になり、信頼を得て大臣に任命された後、謀反を起こして桓公を部屋に閉じ込め飢え死にさせた。 桓公は食い道楽でもあった。料理人の 易牙 ( えきが ) は、自分の長男を蒸し焼きにして差し出した。易牙も、豎刁の謀反に参加した。 燕 ( えん ) の 子噲 ( しかい ) は人格者を好むと思われていた。大臣の 子之 ( しし ) は、国を譲られても受けないと公言して信頼を得、政治を任されて実権を奪った。伝説時代に、 堯 ( ぎょう ) という天子がいて、 許由 ( きょゆう ) という隠者に天下をゆずろうとしたが、許由は受けず、耳が穢れたといって耳を洗ったという。子噲は子之が辞退するのを確かめておいて、堯のまねをしたのに、子之の方が上手だった。 王様が好悪を見せなければ、家来は素を表わし、王様はだまされない。 堂谿 ( どうけい ) 公が、 韓 ( かん ) の 昭 ( しょう ) 侯に尋ねた。 「 価 ( あたい ) 千金の 玉杯 ( ぎょくはい ) があったとする。もし底がなかったとしたら、これに水を入れることができるでしょうか」。 「だめだ」。 「では素焼きの器があるとする。これには底があって漏らないとしたら、酒をつぐことができるでしょうか」。 「できる」。 そこで堂谿公は言うのだった。 「素焼きの器はとるにたらぬ粗末なものですが、漏りさえしなければ酒をつぐこともできます。価千金の玉杯はまことに貴重なものですが、底がなくて漏るとしたら、水さえ入れることができません。まして、これに飲み物を入れる者があるでしょうか。家来の言葉を他人に漏らす王様は、ちょうど底の抜けた玉杯のようなものです。いくら王様に知恵があっても術をつくすことができないのは、人に漏らしてしまうためです」。 それからというもの昭侯は、大きな計画を考えているときには、必ずひとりで寝た。 寝言を聞かれて、他人に計画が漏れることをおそれたのだ。 斉国の正室が亡くなったとき、大臣の 薛 ( せつ ) は、 威 ( い ) 王の意中の人を新しい正室に 推薦 ( すいせん ) しようと考えた。薛は、玉の耳飾り九組に特に美しい耳飾りを一つ加え十組にして王に献上した。翌日、薛は、特に美しい耳飾りをしている側室を確認して王に推薦した。 〖信ずる者は 騙 ( だま ) される〗 王様が妻を信じたら、腹黒い家来は王様の妻を利用して私欲をとげようとする。 優施 ( ゆうし ) という役者は、 晋 ( しん ) の 献 ( けん ) 公の愛妾 麗姫 ( りき ) に取り入り、世継ぎの 申生 ( しんせい ) を殺して、麗姫の子 奚斉 ( けいせい ) を擁立した。 王様が我が子を盲信すると、腹黒い家来は王様の子を利用して私欲をとげようとする。 趙の武霊王(在位 前325年~299年)は 胡服騎射 ( こふくきしゃ ) (騎馬民族の戦法)をいち早くとりいれ、趙を軍事的に発展させたが、寵愛した恵后のために後継問題の処理を誤った。太子に決まっていた長子 章 ( しょう ) を廃嫡して、恵后の子 何 ( か ) (恵文王)に王位を譲り、自分は 主父 ( しゅほ ) と称して院政をしいたが、恵后の死後、廃嫡した長子 章 ( しょう ) の処遇に迷い内乱を起こさせてしまった。主父も、 沙丘 ( さきゅう ) の別宮で三箇月包囲されて餓死した。そのときの包囲軍の指揮官は 李兌 ( りたい ) だった。 妻子でさえ裏切ることがあるのに、他人である家来を信じたら、 悲惨 ( ひさん ) な結果が待っているかもしれないことを知らなければならない。 王様の世継ぎが立てられたら、妻は、我が子の即位を待ち望むもの。 男は五十になっても色好みはやまないのに、女性は三十になれば容色は衰える。 衰えた容色で色好みの夫に仕えれば、疎まれ 貶 ( さげす ) まれるようになり、「これでは我が子は、あとを継げないのではないか」と、妻は疑う。我が子が王様の座につけば、何でも命令できるし、嫌なことも禁止できる。男女の楽しみは、夫の死後も以前にも増して楽しめる。大国を思いのままに動かしても、誰からも文句は出ない。 毒を盛ったり、闇打ちをしたりのお家騒動が尽きないのも、こういうところに原因がある。 桃佐春秋 ( とうさしゅんじゅう ) には、「まともな死に方をする王様は半数に満たない」と書かれている。 魏 ( ぎ ) 王が 楚 ( そ ) 王にひとりの美女を贈った。 楚 ( そ ) 王はこの美女がすっかり気に入った。 楚 ( そ ) 王の側室 鄭袖 ( ていしゅう ) は王がこの美女を可愛がるのを見て、王が可愛がる以上に自分も可愛がり、衣裳でも何でも彼女の欲しがるままに与えていた。 王はそれを見て言った。 「 鄭袖 《 ていしゅう 》 はわたしがあの女を可愛がるのを知って、わたし以上に可愛がってやっている。まるで親孝行な子が親をおもい、忠臣が王に仕えるようではないか」。 …「王様は自分が嫉妬していないと信じている。これでよし」と思った 鄭袖 《 ていしゅう 》 は美女に「王様は女性が手で口を覆う仕草が好きだから、王様に近づくときは手で口を覆うようにしなさい」と教えた。美女はその話を信じ、始めて王様とのお目見えする際にさっそくその仕草を実行する。事情を知らない王様がその理由を周囲に尋ねると、鄭袖が「あの女は王様の匂いを嫌って手で鼻を覆っているのです。」とウソを付いた。王様は、激怒し、美女の鼻を削ぐよう命じた。 〖人材活用〗 楚 ( そ ) が 陳 ( ちん ) を攻めたとき、 呉 ( ご ) は陳を助けた。 楚 ( そ ) ・ 呉 ( ご ) 両軍は三十里をおいて 対峙 ( たいじ ) した。 ある夜、十日も降り続いた雨がやみ、星が見えた。 楚 ( そ ) の 左史 ( さし ) の 倚相 ( いしょう ) は将軍の 子期 ( しき ) に言った。 「十日の雨のあいだに、呉軍は準備をととのえたはずです。きっと攻めてくるにちがいありません。備えた方がよろしいでしょう」。 そこで、 楚 ( そ ) 軍は、陣形をととのえたが、はたして、準備が終わるか終わらないうちに、呉軍がやって来た。 しかし、 楚 ( そ ) 軍に備えがあるのを見ると、戦わずして引き返した。 左史は言った。 「呉軍は往復で六十里歩かなければなりません。帰れば疲れて将軍は休む、兵士は食事をするはずです。一方わが方は三十里ですみます。すぐ攻め��ば勝てましょう」。 楚 ( そ ) 軍は呉軍を追いかけ、これを破った。 孟嘗君率いる斉・魏・韓の連合軍が���谷関に攻めてきたとき、秦の昭襄王は大臣に「三国の兵が秦に深く攻め込んでいる。河東郡の数県を与えて和睦しようと思うが、どうか」と尋ねた。 大臣は、「河東郡の数県を与えるのは、大きな損失です。王子様とご相談なさってはいかがでしょうか?」と答えた。 王様から相談された王子は、「和睦してもしなくても、後悔は避けられません。…和睦したら、『三国はもともと引き上げようとしていたのに、むざむざ三城もただでやってしまった』と、後悔するでしょう。…和睦しなかったら、 韓 《 かん 》 に集結した三国軍に大損害を与えられ、『しまった、三城をやらなかったばかりに、こんなことになってしまった』と、後悔するでしょう。」と答えた。 昭襄王は、「後悔するのなら、三つの城を失って後悔する方が、国が危険な状態になって後悔するより余程マシだ。」と考え、和睦を決めた。 管仲 ( かんちゅう ) と 鮑叔 ( ほうしゅく ) が相談をした。 「このご乱行では 斉 ( せい ) の 御代 ( みよ ) も変わるにちがいない。斉の公子のなかで、将来性のあるのは 糾 ( きゅう ) さまか、 小白 ( しょうはく ) さまだ。この二人にわれわれは一人ずつ仕え、先に出世した者が他を引き立てることにしよう」。 こうして管仲は糾に、鮑叔は小白に仕えた。 はたして斉は混乱状態におちいり、王様が殺された。 そしてまず小白が亡命先から帰国して王様の座についた。 管仲は糾とともに 魯 ( ろ ) に逃れていたが、魯の人につかまって小白に引き渡されたが、鮑叔の口添えによって宰相になることができた。 〖王様への意見の出しかた〗 [説得]は、相手の心を正確に見ぬき、自分の意見をそこに合わせることが必要。知識や弁舌だけでは不十分。 名声の高さを求める相手に、利を得る術を説けば、下劣で卑しい奴と思われ、遠ざけられる。利を求める相手に、名声の高まる術を説けば、気配りできず現実に疎い者と思われる。 名声を大切にしているように見せかけながら、内心では利を求めている相手に、名声の高まる術を説けば、得心した様子を見せられながら、実際には疎んじられるだろう。逆に利を得る術を説けば、得心させても、用いられることはない。 01_王様が自分の利益を満たそうとしているときには、国法を述べてそれを強制する。それでも欲望を捨て切れないときは、欲望に理屈をつけてやる。実行に移せない道義には、とやかく言わないでおく。 02_理想が高すぎて非現実的なときは、理想の欠点をあげ、実行しない。それは難しいでしょうなどと、ケチをつけてはならない。 03_知識・見識に自信もってる相手には、同類の別の事例を挙げて下地を準備しておき、相手が自ら選ぶように仕向けて、そしらぬ顔をする。 04_他国と友好関係を保つように説得するには、立派な名目を上げてやり、それとなく自分の利益にもなることを示す。 05_国の害になることを分からせるには、道義に反しているとはっきり言い、自分の損にもなると分からせる。 06_直接相手を誉めるよりは、相手と同じ事をしているものをほめ、他の事で王様の計画と同じものがあれば、そのことを議論で取り上げた方が効果がある。 07_王様と同じ失敗をした者は、たいした過失ではないと言って弁護しておく。相手がよい計画だと思っているのに、悪いところをあげつらって追いつめてはいけない。 08_長い月日を経て、王様の信任も厚くなり、立ち入った策を奏上しても疑われず、王様と言い争っても罰せられなくなったならば、堂々と利害を判断して述べ、自分の意見を実現化して事の是非をずばりと述べることを身上とする。こうして王様と対等の関係を保てるようになれば、これこそが献策の最上のものとなる。 〖 和氏 《 かし 》 の 璧 ( へき ) 〗 昔、 楚 ( そ ) の国に 和氏 ( かし ) という男がいた。 あるとき、彼は 楚 ( そ ) 山の山中で 粗玉 ( あらたま ) を見つけ、これを 厲 ( れい ) 王に献上した。 厲王は宝石師に鑑定させた。 「これは、ただの石でございます」。と宝石師は言った。 厲王は和氏をペテン師として足切りの刑を命じ、左足を切らせた。 厲王が死に、 武 ( ぶ ) 王が即位した。 すると、和氏はまた同じ粗玉を献上した。 武王は宝石師に鑑定させた。 「石でございます」。と宝石師が言った。 武王は和氏をペテン師として足切りの刑を命じ、右足を切らせた。 武王が死に、 文 ( ぶん ) 王が即位した。 今度は和氏は粗玉を抱き、 楚 ( そ ) 山のふもとで泣き続けるのだった。 三日三晩がたった。 涙は枯れはてて、眼に流れるものは血であった。 文王はそのことを聞くと、和氏のもとに人をやってわけを尋ねさせた。 「世の中に足切りの刑にあった者も多いが、どうしておまえは、そんなに悲しげに泣くのか」。 「わたくしは足を切られたことが悲しいのではありません。宝石が石ころだと言われ、正直者がペテン師だと言われた。それがわたくしは悲しいのです」。 文王は、宝石師にその粗玉を磨かせてみた。 はたしてそれは宝石であった。 その宝石は、彼の名をとって、「 和氏 ( かし ) の 璧 ( へき ) 」と呼ばれた。 宝石というものは、王様が喉から手が出るほど欲しがるものだ。 そして 和氏 ( かし ) が献上した 粗玉 ( あらたま ) が、もし宝石でなかったとしても、王様が何の損をするわけでもない。 それにもかかわらず、和氏は両足を切られてから、はじめてその粗玉が宝石であると認められたのだ。 王様が欲しがる宝石でさえ認められるのは、これほど困難なのだ。 ところが[法・術]となると、王様は「和氏の 璧 ( へき ) 」のようにこれを欲しがってはいない。 王様たちは、それほど熱心に家来や国民のかげの悪事を抑えようとはしていないのだ。 [法・術]を主張する者が、王様に殺されずにいるのは、彼がまだ[法・術]という粗玉を献上していないからにすぎない。 王様が「術」を使ったとしたら、大臣が政治を専断することも、側近が王様の威を借りることもなくなるだろう。 「法」が国に行きわたれば、流民の 類 ( たぐい ) は姿を消し、すべての国民は農耕に追いやられ、事あるときには戦場で生命の危険をおかすことになるだろう。 つまり[法・術]は、家来と国民にとっては、 禍 ( わざわい ) となるものだ。 したがって、王様が、大臣の反対と国民の非難を押しきって、[法・術]に耳を傾けようとするのでなければ、たとえ命を進言したとしても、[法・術]が王様に取り上げられる見込みはない。 〖使いこなせない者とは〗 もし人が衣服を着ることもなく、食事をとることもないのに、餓え凍えることがなく、また死もこわくないとすれば全て満ち足りており、お上に仕える気はとんとならないであろう。すると、王様によって支配されることを嫌う気持ちになる。そのような人物は、臣下として使いこなすことはできない。 〖小さな信用を重ねる〗 呉起 ( ごき ) は外出先で知人に出会い、食事に招いた。 知人は承知して、「のちほど伺うから、それまでお待ちいただきたい」。 「では、あなたがおいでになるまで、お待ちいたしましょう」、呉起はそう答えた。 その知人は日暮れになっても来なかった。呉起は食べずに待った。 そして、翌朝、知人を呼びにやり、彼が来てから食事した。 越王 勾践 ( こうせん ) が呉王 夫差 ( ふさ ) を攻め、 降伏 ( こうふく ) させた。 呉王夫差が謝罪して 赦 ( ゆる ) しを願った。 越の大臣たちは、越王勾践に、「天命が[越]を与えようとしたとき[呉]が受け取らなかったから、今、天命は[呉]を[越]に与えようとしているのです。天意に 背 ( そむ ) いてはなりません。」と言った。 呉の大臣は、越の大臣に手紙を送った。「すばしっこい兎が狩りつくされてしまうと、猟犬は煮て食べられる。敵国が滅びると、軍師は殺される。呉を赦して残せば、貴方はまだまだ仕事ができる。」 越の大臣は、これを読んで大きくため息をつきながら、「呉が滅べば私は用無しになるのか…」とつぶやいた。

0 notes

Text

【小説】フラミンゴガール

ミンゴスの右脚は太腿の途中から金属製で、そのメタリックなピンク色の輝きは、無機質な冷たさを宿しながらも生肉のようにグロテスクだった。

彼女は生まれつき片脚がないんだとか、子供の頃に交通事故で失くしたのだとか、ハンバーガーショップでバイト中にチキンナゲット製造機に巻き込まれたのだとか、酒を飲んでは暴力を振るう父親が、ある晩ついに肉切り包丁を振り上げたからなのだとか、その右脚についてはさまざまな噂や憶測があったけれど、真実を知る者は誰もいなかった。

ただひとつ確かなことは、この街に巣くう誰もが、彼女に初めて出会った時、彼女はすでに彼女であった――ミンゴスは最初から金属の右脚をまとって、我々の前に現れたということだ。

生身である左脚が描く曲線とはまるで違う、ただの棒きれのようなその右脚は、しかし決して貧相には見えず、夜明け前の路地裏を闊歩する足取りは力強かった。

脚の代わりでありながら、脚に擬態することをまったく放棄しているその義足は、白昼の大通りでは悪目立ちしてばかりいた。すれ違う人々は避けるように大きく迂回をするか、性質が悪い連中はわざとぶつかって来るかであったが、ミンゴスがそれにひるんだところを、少なくとも俺は見たことがない。

彼女は往来でどんな目に遭おうが、いつだって澄ました表情をしていた。道の反対側から小石を投げてきた小学生には、にっこりと笑って涼しげに手を振っていた。

彼女は強かった。義足同様に、心までも半分は金属でできているんじゃないかと、誰かが笑った。

夏でも冬でも甚平を着ている坊主崩れのフジマサは、ミンゴスはその芯の強さゆえに、神様がバランスをとる目的で脚を一本取り上げたのだ、というのが自論だった。

「ただ、神様というのはどうも手ぬるいことをなさる。どうせしてしまうのならば、両脚とももいでしまえばよかったものを」

そう言いながら赤提灯の下、チェ・レッドを吸うフジマサの隣で、ミンゴスはケラケラと笑い声を零しながら、「なにそれ、チョーウケる」と言って、片膝を立てたまま、すっかりぬるくなったビールをあおった。

彼女は座る時、生身である左脚の片膝を立てるのが癖だった。まるで抱かれているように、彼女の両腕の中に収まっている左脚を見ていると、奇抜な義足の右脚よりも、彼女にとって大切なのはその左脚のような気がした。それも当然のことなのかもしれなかった。

彼女も、彼女を取り巻いていた我々も、彼女が片脚しかないということを気にしていなかった。最初こそは誰しもが驚くものの、時が経てばそれは、サビの舌の先端がふたつに裂けていることや、ヤクザ上がりのキクスイの左手の指が足りていないこと、リリコの前歯がシンナーに溶けて半分もないこと、レンゲが真夏であっても長袖を着ていることなんかと同じように、ありふれた日常として受け入れられ、受け流されていくのだった。

「確かにさぁ、よく考えたら、ミンゴスってショーガイシャな訳じゃん?」

トリカワが、今日も焼き鳥の皮ばかりを注文したのを頬張ってそう言った。発音はほとんど「超外車」に近かった。

「ショーガイシャ?」

訊き返したミンゴスの発音は、限りなく「SHOW会社」だ。

「あたし障害者なの?」

「身体障害者とか、あるじゃん。電車で優先席座れるやつ」

「あー」

「えー、ミンゴスは障害者じゃないよ。だって、いっつも電車でおばあちゃんに席譲るじゃん」

キュウリの漬物を咥えたまま、リリコが言った。

「確かに」

「ミンゴスはババアには必ず席譲るよな、ジジイはシカトするのに」

「あたし、おばあちゃんっ子だったからさー」

「年寄りを男女差別すんのやめろよ」

「愚か者ども、少しはご老人を敬いなさいよ」

フジマサが呆れたように口を挟んで、大きな欠伸をひとつした。

「おばあちゃん、元気にしてんのかなー」

まるで独り言のように、ミンゴスはそう小さくつぶやいて、つられたように欠伸をする。

思えばそれが、彼女が家族について口にしたのを耳にした、最初で最後だった。

俺たちは、誰もろくに自分の家族について語ろうとしなかった。自分自身についてでさえ、訊かれなければ口にすることもなく、訊かれたところで、曖昧に笑って誤魔化してばかりいた。

それでも毎日のように顔を突き合わせ、特に理由もなく集まって酒を飲み、共に飯を食い、意味のない会話を繰り返した。

俺たちは何者でもなかった。何かを共に成し遂げる仲間でもなく、徒党を組んでいたというにはあまりにも希薄な関係で、友人同士だと言うにはただ他人行儀だった。

振り返ってみれば、俺がミンゴスや周りの連中と共に過ごした期間はほんの短い間に過ぎず、だから彼女のこと誰かに尋ねられる度、どう口にすればいいのかいつも悩んで、彼女との些細な思い出ばかりを想起してしまう。

ミンゴスは砂糖で水増ししたような甘くて怪しい錠剤を、イチゴ柄のタブレットケースに入れて持ち歩いていた。

彼女に初めて出会った夜のことは、今でも忘れられない。

俺は掃き溜めのようなこの街の、一日じゅう光が射さない裏路地で、吐瀉物まみれになって倒れていた。一体いつからうつ伏せになっているのか、重たい頭はひどく痛んで、思い出すのも困難だった。何度か、通りすがりの酔っ払いが俺の身体に躓いて転んだ。そのうちのひとりが悪態をつき、唾をかけ、脇腹を蹴り上げてきたので、もう何も嘔吐できるものなどないのに、胃がひっくり返りそうになった。

路地裏には俺のえづいている声だけが響き、それさえもやっと収まって静寂が戻った時、数人の楽しげな話し声が近付いて来るのに気が付いた。

今思えば、あの時先頭を切ってはしゃぎながら駆けて来たのはリリコで、その妙なハイテンションは間違いなく、なんらかの化学作用が及ぼした結果に違いなかった。

「こらこら、走ると転ぶぞ」

と、忠告するフジマサも足元がおぼつかない様子で、普段は一言も発しないレンゲでさえも、右に左にふらふらと身体を揺らしながら、何かぶつぶつとつぶやいていた。サビはにやにやと笑いながら、ラムネ菓子を噛み砕いているかのような音を口から立てて歩いていて、その後ろを、煙管を咥えて行くのがトリカワだった。そんな連中をまるで保護者のように見守りながら行くのがキクスイであったが、彼はどういう訳か額からたらたらと鮮血を流している有り様だった。

奇妙な連中は路地裏に転がる俺のことなど気にも留めず、よろけたフジマサが俺の左手を踏みつけたがまるで気付いた様子もなく、ただ、トリカワが煙管の灰を俺の頭の上めがけて振るい落としたことだけが、作為的に感じられた。

さっきの酔っ払いに蹴り飛ばされてすっかり戦意喪失していた俺は、文句を言う気もなければ連中を睨み返してやる気力もなく、ただ道に横たわっていた。このまま小石にでもなれればいいのに、とさえ思った。

「ねーえ、そこで何してんの?」

そんな俺に声をかけたのが、最後尾を歩いていたミンゴスだった。すぐ側にしゃがみ込んできて、その長い髪が俺の頬にまで垂れてくすぐったかった。

ネコ科の動物を思わせるような大きな吊り目が俺を見ていた。俺も彼女を見ていた。彼女は美しかった。今まで嗅いだことのない、不可思議な香水のにおいがした。その香りは、どこの店の女たちとも違った。俺は突然のことに圧倒された。

彼女は何も答えない俺に小首を傾げ、それからおもむろにコートのポケットに手を突っ込むと、そこから何かを取り出した。

「これ舐める? チョー美味しいよ」

彼女の爪は長方形でピンク色に塗られており、そこに金色の薔薇の飾りがいくつもくっついていた。小さな花が無数に咲いた指先が摘まんでいたのはタブレットケースで、それはコンビニで売られている清涼菓子のパッケージだった。彼女はイチゴ柄のケースから自分の手のひらに錠剤を三つほど転がすと、その手を俺の口元へと差し出した。

「おいミンゴス、そんな陰気臭いやつにやるのか?」

先を歩いていたサビが振り返って、怪訝そうな声でそう言った。

「それ、結構高いんだぜ」

「いーじゃん別に。あたしの分をどうしようと勝手じゃん」

彼女が振り向きもせずにそう言うと、サビは肩をすくめて踵を返した。連中はふらふらと歩き続け、どん��ん遠ざかって行くが、彼女がそれを気にしている様子はなかった。

「ほら、舐めなよ」

差し出された彼女の手のひらに、俺は舌を突き出した。舌先ですくめとり、錠剤を口に含む。それは清涼菓子ではなかった。これはなんだ。

「ウケる、動物みたいじゃん」

からになった手を引っ込めながら、彼女は檻の中の猛獣に餌をあげた子供みたいに笑っていた。

口の中の錠剤は、溶けるとぬるい甘みがある。粉っぽい味は子供の頃に飲まされた薬を思わせ、しかし隠し切れないその苦味には覚えがあった。ああ、やはりそうか。落胆と安堵が入り混じったような感情が胃袋を絞め上げ、吐き出すか悩んで、しかし飲み込む。

「ほんとに食べてんだけど」

と、彼女はケラケラ笑った。その笑い声に、冗談だったのか、口にふくまないという選択肢が最良だったのだと思い知らされる。

それでも、目の前で楽しそうに笑っている彼女を見ていると、そんなことはどうでもよくなってくる。こんな風に誰かが喜んでいる様子を見るのは、いつ以来だろうか。笑われてもいい、蔑まれても構わない。それは確かに俺の存在証明で、みじめさばかりが増長される、しがない自己愛でしかなかった。

からかわれたのだと気付いた時には彼女は立ち上がっていて、俺を路地裏に残したまま、小さく手を振った。

「あたしミンゴス。またどっかで会お。バイバーイ」

そう言って歩き始めた彼女の、だんだん小さく、霞んでいく後ろ姿を見つめて、俺はようやく、彼女の右脚が金属製であることに気が付いたのだった。

人体の一部の代用としては不自然なまでに直線的で、機械的なシルエットをしたその奇妙な脚に興味が湧いたが、泥のように重たい俺の四肢は起き上がることを頑なに拒み、声を発する勇気の欠片も砕けきった後であった。飲み込んだ錠剤がその効用をみるみる発揮してきて、俺はその夜、虹色をした海に飲み込まれ、波の槍で身体を何度も何度も貫かれる幻覚にうなされながら眠りに落ちた。

その後、ミンゴスと名乗った彼女がこの街では有名人なのだと知るまでに、そんなに時間はかからなかった。

「片脚が義足の、全身ピンク色した娘だろ。あいつなら、よく高架下で飲んでるよ」

そう教えてくれたのは、ジャバラだった。ピアス屋を営んでいる彼は、身体のあちこちにピアスをあけていて、顔さえもピアスの見本市みたいだ。薄暗い路地裏では彼のスキンヘッドの白さはぼんやりと浮かび上がり、そこに彫り込まれた大蛇の刺青が俺を睨んでいた。

「高架下?」

「あそこ、焼き鳥屋の屋台が来るんだよ。簡単なつまみと、酒も出してる」

「へぇ、知らなかった」

そんな場所で商売をして儲かるんだろうか。そんなこと思いながら、ポケットを探る。ひしゃげた箱から煙草が一本出てくる。最後の一本だった。

「それにしても……お前、ひどい顔だな、その痣」

煙草に火を点けていると、ジャバラは俺の顔をしみじみと見て言った。

「……ジャバラさんみたいに顔にピアスあけてたら、大怪我になってたかもね」

「間違いないぞ」

彼はおかしそうに笑っている。

顔の痣は触れるとまだ鈍く痛む。最悪だ。子供の頃から暴力には慣れっこだったが、痛みに強くなることはなかった。無抵抗のまま、相手の感情が萎えるのを待つ方が早いだとか、倒れる時の上手な受け身の取り方だとか、暴力を受けることばかりが得意になった。痛い思いをしないで済むなら、それが最良に決まっている。しかしどうも、そうはいかない。

「もう、ヤクの売人からは足を洗ったんじゃないのか?」

「……その仕事はもう辞めた」

「なのに、まだそんなツラ晒してんのか。堅気への道のりは険しいな」

掠れて聞き取りづらいジャバラの声は、からかっているような口調だった。思わず俺も、自嘲気味に笑う。

学んだのは、手を汚すのをやめたところで、手についた汚れまで綺麗さっぱりなくなる訳ではない、ということだった。踏み込んでしまったら二度と戻れない底なし沼に、片脚を突っ込んでしまった、そんな気分だ。今ならまだ引き返せると踏んだが、それでも失った代償は大きく、今でもこうしてその制裁を受けている現状を鑑みれば、見通しが甘かったと言う他ない。

「手足があるだけ、まだマシかな……」

俺がそう言うと、ジャバラはただ黙って肩をすくめただけだった。それが少なからず同意を表していることを知っていた。

五体満足でいられるだけ、まだマシだ。特に、薄汚れた灰色で塗り潰された、部屋の隅に沈殿した埃みたいなこの街では。人間をゴミ屑のようにしか思えない、ゴミ屑みたいな人間ばかりのこの街では、ゴミ屑みたいに人が死ぬ。なんの力も後ろ盾も、寄る辺さえないままにこの街で生活を始めて、こうしてなんとか煙を吸ったり吐いたりできているうちは、まだ上出来の部類だ。

「せいぜい、生き延びられるように頑張るんだな」

半笑いのような声でそう言い残して、ジャバラは大通りへと出て行った。その後ろ姿を見送りながら、身体じゅうにニコチンが浸透していくのを脳味噌で感じる。

俺はミンゴスのことを考えていた。

右脚が義足の、ピンク色した天使みたいな彼女は、何者だったのだろう。これまでどんな人生を送り、その片脚をどんな経緯で失くしたのだろう。一体、その脚でなんの代償を支払ったのか。

もう一度、彼女に会ってみたい。吸い終えた煙草の火を靴底に擦りつけている時には、そう考えていた。それは彼女の片脚が義足であることとは関係なく、ただあの夜に、道端の石ころ同然の存在として路地裏に転がっているしかなかったあの夜に、わざわざ声をかけてくれた彼女をまた一目見たかった、それだけの理由だった。

教えてもらった高架下へ向かうと、そこには焼き鳥屋の移動式屋台が赤提灯をぶら下げていて、そして本当に、そこで彼女は飲んでいた。周りには数人が同じように腰を降ろして酒を飲んでいて、それはあの夜に彼女と同じように闊歩していたあの奇妙な連中だった。

最初に俺に気付いたのは、あの時、煙管の灰をわざと振り落としてきたトリカワで、彼はモヒカンヘアーが乱れるのも気にもせず、頭を掻きながら露骨に嫌そうな顔をした。

「あんた、あの時の…………」

トリカワはそう言って、決まり悪そうに焼き鳥の皮を頬張ったが、他の連中はきょとんとした表情をするだけだった。他は誰も、俺のことなど覚えていなかった。それどころか、あの夜、路地裏に人間が倒れていたことさえ、気付いていないのだった。それもそのはずで、あの晩は皆揃って錠剤の化学作用にすっかりやられてしまっていて、どこを通ってどうやってねぐらまで帰ったのかさえ定かではないのだと、あの夜俺の手を踏んづけたフジマサが飄々としてそう言った。

ミンゴスも、俺のことなど覚えていなかった。

「なにそれ、チョーウケる」

と、笑いながら俺の話を聞いていた。

「そうだ、思い出した。あんた、ヤクをそいつにあげてたんだよ」

サビにそう指摘されても、ミンゴスは大きな瞳をさらに真ん丸にするだけだった。

「え、マジ?」

「マジマジ。野良猫に餌やってるみたいに、ヤクあげてたよ」

「ミンゴス、猫好きだもんねー」

どこか的外れな調子でそう言ったリリコは、またしても妙なハイテンションで、すでに酔っているのか、何か回っているとしか思えない目付きをしている。

「ってか、ふたりともよく覚えてるよね」

「トリカワは、ほら、あんまヤクやんないじゃん。ビビリだから」

「チキンだからね」

「おい、チキンって言うな」

「サビは、ほら、やりすぎて、あんま効かない的な」

「この中でいちばんのジャンキーだもんね」

「ジャンキーっつうか、ジャンク?」

「サビだけに?」

「お、上手い」

終始無言のレンゲが軽い拍手をした。

「え、どういうこと?」

「それで、お前、」

大きな音を立てて、キクスイがビールのジョッキをテーブルに置いた。ジョッキを持っていた左手は、薬指と小指が欠損していた。

「ここに何しに来た?」

その声には敵意が含まれていた。その一言で、他の連中も一瞬で目の色を変える。巣穴に自ら飛び込んできた獲物を見るような目で、射抜かれるように見つめられる。

トリカワはさりげなく焼き鳥の串を持ち変え、サビはカップ酒を置いて右手を空ける。フジマサは、そこに拳銃でも隠しているのか、片手を甚平の懐へと忍ばせている。ミンゴスはその脚ゆえか、誰よりも早く椅子から腰を半分浮かし、反対に、レンゲはテーブルに頬杖を突いて半身を低くする。ただリリコだけは能天気に、半分溶けてなくなった前歯を見せて、豪快に笑う。

「ねぇ皆、違うよ、この子はミンゴスに会いに来たんだよ」

再びきょとんとした顔をして、ミンゴスが訊き返す。

「あたしに?」

「そうだよ」

大きく頷いてから、リリコは俺に向き直り、どこか焦点の定まらない虚ろな瞳で、しかし幸福そうににっこりと笑って、

「ね? そうなんだよね? ミンゴスに、会いたかったんでしょ」

と、言った。

「あー、またあのヤクが欲しいってこと? でもあたし、今持ち合わせがないんだよね」

「もー、ミンゴスの馬鹿!」

突然、リリコがミンゴスを平手打ちにした。その威力で、ミンゴスは座っていた椅子ごと倒れる。金属製の義足が派手な音を立て、トリカワが慌てて立ち上がって椅子から落ちた彼女を抱えて起こした。

「そーゆーことじゃなくて!」

そう言うリリコは悪びれた様子もなく、まるでミンゴスが倒れたことなど気付いてもいないようだったが、ミンゴスも何もなかったかのようにけろりとして椅子に座り直した。

「この子はミンゴスラブなんだよ。ラブ。愛���よ、愛」

「あー、そーゆー」

「そうそう、そーゆー」

一同はそれで納得したのか、警戒態勢を解いた。キクスイだけは用心深く、「……本当に、そうなのか?」と尋ねてきたが、ここで「違う」と答えるほど、俺も間抜けではない。また会いたいと思ってここまで来たのも真実だ。俺が小さく頷いてみせると、サビが再びカップ酒を手に取り、

「じゃー、そーゆーことで、こいつのミンゴスへのラブに、」

「ラブに」

「愛に」

「乾杯!」

がちゃんと連中の手元にあったジョッキやらグラスやらがぶつかって、

「おいおい愚か者ども、当の本人が何も飲んでないだろうよ」

フジマサがやれやれと首を横に振りながら、空いていたお猪口にすっかりぬるくなっていた熱燗を注いで俺に差し出し、

「歓迎しよう、見知らぬ愚か者よ。貴殿に、神のご加護があらんことを」

「おめーは仏にすがれ、この坊主崩れが」

トリカワがそう毒づきながら、焼き鳥の皮をひと串、俺に手渡して、

「マジでウケるね」

ミンゴスが笑って、そうして俺は、彼らの末席に加わったのだ。

ミンゴスはピンク色のウェーブがかった髪を腰まで伸ばしていて、そして背中一面に、同じ色をした翼の刺青が彫られていた。

本当に羽毛が生えているんじゃないかと思うほど精緻に彫り込まれたその刺青に、俺は幾度となく手を伸ばし、そして指先が撫でた皮膚が吸いつくように滑らかであることに、いつも少なからず驚かされた。

腰の辺りが性感帯なのか、俺がそうする度に彼女は息を詰めたような声を出して身体を震わせ、それが俺のちっぽけな嗜虐心を刺激するには充分だった。彼女が快楽の海で溺れるように喘ぐ姿はただただ扇情的で、そしていつも、彼女を抱いた後、子供のような寝顔で眠るその横顔を見ては後悔した。

安いだけが取り柄のホテルの狭い一室で、シャワーを浴びる前に外されたミンゴスの右脚は、脱ぎ捨てられたブーツのように絨毯の上に転がっていた。義足を身に着けていない時のミンゴスは、人目を気にも留めず街を闊歩している姿とは違って、弱々しく薄汚い、惨めな女のように見えた。

太腿の途中から失われている彼女の右脚は、傷跡も目立たず、奇妙な丸みを帯びていて、手のひらで撫で回している時になんとも不可思議な感情になった。義足姿は見慣れていて、改めて気に留めることもないのだが、義足をしていないありのままのその右脚は、直視していいものか悩み、しかし、いつの間にか目で追ってしまう。

ベッドの上に膝立ちしようにも、できずにぷらんと浮いているしかないその右脚は、ただ非力で無様に見えた。ミンゴスが義足を外したところは、彼女を抱いた男しか見ることができないというのが当時囁かれていた噂であったが、俺は初めて彼女を抱いた夜、何かが粉々に砕け散ったような、「なんだ、こんなもんか」という喪失感だけを得た。

ミンゴスは誰とでも寝る女だった。フジマサも、キクスイも、サビもトリカワも、連中は皆、一度は彼女を抱いたことがあり、それは彼らの口から言わせるならば、一度どころか、もう飽き飽きするほど抱いていて、だから近頃はご無沙汰なのだそうだった。

彼らが彼女の義足を外した姿を見て、一体どんな感情を抱いたのかが気になった。その奇妙な脚を見て、背中の翼の刺青を見て、ピアスのあいた乳首を見て、彼らは欲情したのだろうか。強くしたたかに生きているように見えた彼女が、こんなにもひ弱そうなただの女に成り下がった姿を見て、落胆しなかったのだろうか。しかし、連中の間では、ミンゴスを抱いた話や、お互いの性癖については口にしないというのが暗黙の了解なのだった。

「あんたは、アレに惚れてんのかい」

いつだったか、偶然ふたりきりになった時、フジマサがチェ・レッドに火を点けながら、俺にそう尋ねてきたことがあった。

「アレは、空っぽな女だ。あんた、あいつの義足を覗いたかい。ぽっかり穴が空いてたろう。あれと同じだ。つまらん、下種の女だよ」

フジマサは煙をふかしながら、吐き捨てるようにそう言った。俺はその時、彼に何も言い返さなかった。まったくもって、この坊主崩れの言うことが真であるように思えた。

ミンゴスは決して無口ではなかったが、自分から口を開くことはあまりなく、他の連中と同様に、自身のことを語ることはなかった。話題が面白かろうが面白くなかろうが、相槌はたいてい「チョーウケる」でしかなく、話し上手でも聞き上手でもなかった。

風俗店で働いている日があるというリリコとは違って、ミンゴスが何をして生計を立てているのかはよくわからず、そのくせ、身に着けているものや持ちものはブランドもののまっピンクなものばかりだった。連中はときおり、ヤクの転売めいた仕事に片脚を突っ込んで日銭を稼いでいたが、そういった時もミンゴスは別段やる気も見せず、それでも生活に困らないのは、貢いでくれる男が数人いるからだろう、という噂だけがあった。

もともと田舎の大金持ちの娘なんだとか、事故で片脚を失って以来毎月、多額の慰謝料をもらい続けているんだとか、彼女にはそんな具合で嘘か真実かわからない噂ばかりで、そもそもその片脚を失くした理由さえ、本当のところは誰も知らない。訊いたところではぐらかされるか、訊く度に答えが変わっていて、連中も今さら改まって尋ねることはなく、彼女もまた、自分から真実を語ろうとは決してしない。

しかし、自身の過去について触れようとしないのは彼女に限った話ではなく、それは坊主崩れのフジマサも、ヤクザ上りのキクスイも、自殺未遂を繰り返し続けているレンゲも、義務教育すら受けていたのか怪しいリリコも、皆同じようなもので、つまりは彼らが、己の過去を詮索されない環境を求めて流れ着いたのが、この面子という具合だった。

連中はいつだって互いに妙な距離を取り、必要以上に相手に踏み込まない。見えないがそこに明確な線が引かれているのを誰しもが理解し、その線に触れることを極端に避けた。一見、頭のネジが外れているんだとしか思えないリリコでさえも、いつも器用にその線を見極めていた。だから彼らは妙に冷めていて、親切ではあるが薄情でもあった。

「昨日、キクスイが死んだそうだ」

赤提灯の下、そうフジマサが告げた時、トリカワはいつものように焼き鳥の皮を頬張ったまま、「へぇ」と返事をしただけだった。

「ドブに遺体が捨てられてるのが見つかったそうだよ。額に、銃痕がひとつ」

「ヤクの転売なんかしてるから、元の組から目ぇ付けられたのか?」

サビが半笑いでそう言って、レンゲは昨日も睡眠薬を飲み過ぎたのか、テーブルに突っ伏したまま顔を上げようともしない。

「いいひとだったのにねー」

ケラケラと笑い出しそうな妙なテンションのままでリリコがそう言って、ミンゴスはいつものように、椅子に立てた片膝を抱くような姿勢のまま、

「チョーウケるね」

と、言った。

俺はいつだったか、路地裏で制裁を食らった日のことを思い出していた。初めてミンゴスと出会った日。あの日、俺が命までをも奪われずに済んだのは、奇跡だったのかもしれない。この街では、そんな風に人が死ぬのが普通なのだ。あんなに用心深かったキクスイでさえも、抗えずに死んでしまう。

キクスイが死んでから、連中の日々は変化していった。それを顔に出すことはなく、飄々とした表情を取り繕っていたが、まるで見えない何かに追われているかのように彼らは怯え、逃げ惑った。

最初にこの街を出て行ったのはサビだった。彼は転売したヤクの金が手元に来たところで、一夜のうちに姿をくらました。行方がわからなくなって二週間くらい経った頃、キクスイが捨てられていたドブに、舌先がふたつに裂けたベロだけが捨てられていたという話をフジマサが教えてくれた。しかしそれがサビの舌なのか、サビの命がどうなったのかは、誰もわからなかった。

次に出て行ったのはトリカワだった。彼は付き合っていた女が妊娠したのを機に、故郷に帰って家業を継いで漁師になるのだと告げて去って行った。きっとサビがここにいたならば、「お前の船の網に、お前の死体が引っ掛かるんじゃねぇの?」くらいは言っただろうが、とうとう最後まで、��ジマサがそんな情報を俺たちに伝えることはなかった。

その後、レンゲが姿を見せなくなり、彼女の人生における数十回目の自殺に成功したのか、はたまたそれ以外の理由で姿をくらましたのかはわからないが、俺は今でも、その後の彼女に一度も会っていない。

そして、その次はミンゴスだった。彼女は唐突に、俺の前から姿を消した。

「なんかぁ、田舎に戻って、おばあちゃんの介護するんだって」

リリコがつまらなそうに唇を尖らせてそう言った。

「ミンゴスの故郷って、どこなの?」

「んー、秋田」

「秋田。へぇ、そうなんだ」

「そ、秋田。これはマジだよ。ミンゴスが教えてくれたんだもん」

得意げにそう言うリリコは、まるで幼稚園児のようだった。

フジマサは、誰にも何も告げずに煙のように姿を消した。

リリコは最後までこの街に残ったが、ある日、手癖の悪い風俗の客に殴られて死んだ。

「お前、鍵屋で働く気ない? 知り合いが、店番がひとり欲しいんだってさ」

俺は変わらず、この灰色の街でゴミの残滓のような生活を送っていたが、ジャバラにそう声をかけられ、錠前屋でアルバイトをするようになった。店の奥の物置きになっていたひと部屋も貸してもらい、久しぶりに壁と屋根と布団がある住み家を得た。

錠前屋の主人はひどく無口な無骨な男で、あまり熱心には仕事を教えてはくれなかったが、客もほとんど来ない店番中に点けっぱなしの小型テレビを眺めていることを、俺に許した。

ただ単調な日々を繰り返し、そうして一年が過ぎた頃、埃っぽいテレビ画面に「秋田県で殺人 介護に疲れた孫の犯行か」という字幕が出た時、俺の目は何故かそちらに釘付けになった。

田舎の街で、ひとりの老婆が殴られて死んだ。足腰が悪く、認知症も患っていた老婆は、孫娘の介護を受けながら生活していたが、その孫に殺された。孫娘は自ら通報し、駆けつけた警察に逮捕された。彼女は容疑を認めており、「祖母の介護に疲れたので殺した」のだという旨の供述をしているのだという。

なんてことのない、ただのニュースだった。明日には忘れてしまいそうな、この世界の日常の、ありふれたひとコマだ。しかし俺は、それでも画面から目を逸らすことができない。

テレビ画面に、犯人である孫娘が警察の車両に乗り込もうとする映像が流れた。長い髪は黒く、表情は硬い。化粧っ気のない、地味な顔。うつむきがちのまま車に乗り込む彼女はロングスカートを穿いていて、どんなに画面を食い入るように見つめても、その脚がどんな脚かなんてわかりはしない。そこにあるのは、人間の、生身の二本の脚なのか、それとも。

彼女の名前と年齢も画面には表示されていたが、それは当然、俺の知りもしない人間のプロフィールに過ぎなかった。

彼女に限らない。俺は連中の本名を、本当の年齢を、誰ひとりとして知らない。連絡先も、住所も、今までの職業も、家族構成も、出身地も、肝心なことは何ひとつ。

考えてもしょうがない事柄だった。調べればいずれわかるのかもしれないが、調べる気にもならなかった。もしも本当にそうだったとして、だからなんだ。

だから、その事件の犯人はミンゴスだったのかもしれないし、まったくなんの関係もない、赤の他人なのかもしれない。

その答えを、俺は今も知らない。

ミンゴスの右脚は太腿の途中から金属製で、そのメタリックなピンク色の輝きは、無機質な冷たさを宿しながらも生肉のようにグロテスクだった。

「そう言えば、サビってなんでサビってあだ名になったんだっけ」

「ほら、あれじゃん、頭が錆びついてるから……」

「誰が錆びついてるじゃボケ。そう言うトリカワは、皮ばっか食ってるからだろ」

「焼き鳥は皮が一番美味ぇんだよ」

「一番美味しいのは、ぼんじりだよね?」

「えー、あたしはせせりが好き」

「鶏の話はいいわ、愚か者ども」

「サビはあれだよ、前にカラオケでさ、どの歌でもサビになるとマイク奪って乱入してきたじゃん、それで」

「なにそれ、チョーウケる。そんなことあったっけ?」

「あったよ、ミンゴスは酔っ払いすぎて覚えてないだけでしょ」

「え、俺って、それでサビになったの?」

「本人も覚えてないのかよ」

「リリコがリリコなのはぁ、芸能人のリリコに似てるからだよ」

「似てない、似てない」

「ミンゴスは?」

「え?」

「ミンゴスはなんでミンゴスなの?」

「そう言えば、そうだな。お前は初対面の時から、自分でそう名乗っていたもんな」

「あたしは、フラミンゴだから」

「フラミンゴ?」

「そう。ピンクだし、片脚じゃん。ね?」

「あー、フラミンゴで、ミンゴス?」

「ミンゴはともかく、スはどっからきたんだよ」

「あれじゃん? バルサミコ酢的な」

「フラミンゴ酢?」

「えー、なにそれ、まずそー」

「それやばいね、チョーウケる」

赤提灯が揺れる下で、彼女は笑っていた。

ピンク色の髪を腰まで伸ばし、背中にピンク色の翼の刺青を彫り、これでもかというくらい全身をピンクで包んで、金属製の片脚で、街角で、裏路地で、高架下で、彼女は笑っていた。

それが、俺の知る彼女のすべてだ。

俺はここ一年ほど、彼女の話を耳にしていない。

色褪せ、埃を被っては、そうやって少しずつ忘れ去られていくのだろう。

この灰色の街ではあまりにも鮮やかだった、あのフラミンゴ娘は。

了

0 notes

Text

世相に関する覚書

ものぐさでいい加減な私は人をまとめたり動かしたりするのが極端に苦手な性分で、今でも人と仕事をするのが苦痛で仕方なく、例えば、ある作品の評論を書いてくれと依頼があっても、依頼主の意向を無視したものを書き上げてしまい、折角の仕事の話を頓挫させてしまったことが幾度となくある。

「井原西鶴はスタンダールやバルザックと同じリアリズム文学の創始者であり、当時、大阪はパリに匹敵する文化都市だった、だからこそ、大阪維新の会のような文化破壊をあたかも道徳のように行う政党は決して許してはならない」と書いて、失笑されること数回。十三の風俗嬢とその馴染み客の恋愛を書けば、織田作の模倣に過ぎないと馬鹿にされ、踏んだり蹴ったりの私。それでも井原西鶴や織田作、宇野浩二、武田麟太郎、葛西善蔵、林芙美子を見習い、軽佻浮薄にケラケラ笑いながら私は生きている。

こんな愚図な私はどうにもならん、いくら賞レースに参加したとて、風俗壊乱の下卑た作品しか書けないので、富と名声までは程遠い。いつまで月給取りをしなくてはならないのだと不甲斐ない自身を罵りながら日常を過ごす。

そんな私だから、音楽なんてとうの昔に辞めて正解であった。もともと不器用なんだから音楽なんてそれはとても私の技量にかなうものではなかったのだ。

退屈で無為な学生時代、セカンドスクールだがなんだかに通い詰めたりして「お前は挫折したことないから、そこへ行ってる俺の真剣さなんて分かりっこない」などと威張り散らし、自身の優越を誇示するのに必死な連中との付き合いに疲れ果て、私はそんな窮屈な人間関係から逃れるために読んだスタンダールの「赤と黒」とバルザックの「ゴリオ爺さん」などの古典文学にこそ、私の居場所があった様なものだった。人間の矛盾に満ちた本質など変わりはしないし、それを責めても何も生まれないのだと思うと、多少、卑屈な思いも鎮まるものである。どうにかしてこのクソ退屈で屈辱に満ちた時間と場面をやり過ごすことしか他はなかったのだ。

そもそも世渡り下手でなにかと不器用な私であったし、といってそれほど学術的に優秀でもない。それに取り柄なんてない。皆の様に明確に目指すものなんてあるわけもない。

私には捉え難いものを追うことしかできず、厄介なことに迷うことでしか多くの物事が分からないのだ。取り返しのつかない失敗と破綻の上に、私の思考が成り立つという厄介さ。

頭のいい方々は羨ましいものだ。路頭に迷い、誰からも必要とされない孤独感や他人との協調が上手いがために疎外感を知らずに、ただ、目の前にある課題をこなすだけで満足そうなのだから。

私の場合はそうはいかない。満足なんてどこにもなく、何かを知れば知るほど、何かをやればやるほど、現実が差し迫って来て、理想は遠く離れていく様に見える。それ故に、常に何かに迫られるような切迫感があって、何処にも落ち着きそうがない。自嘲的にいえば、私はいつまでも年相応の生き方に馴染めず、ただ、当て所なく迷うのだ。放蕩無頼とはよくいったもので、私もそれに近いものがある。

ただ、こんな私でもこれまでの時代は西成の薄暗い商店街の路地裏にいる八卦見にでも見てもらえばよかった。

モーパッサンの「女の一生」の最後、召使いが仕えていた婦人に言うようなことを彼なら答えると分かってる、この言葉を第三者から聞ければ、満足だった。

「結局、未来なんて期待していたほど良くもなく、といって失望していたほどのものでもない」

ところがこんな楽観が成立していた時代が徐々にこの日本から消えつつある。しかもその消失速度はここところ否応無しに増すばかりで、いくら愚図で鈍間な私でも分かる。

実際、私はこのことについて直感的に分かっていたといっていいか。白状するが、大学のキャンパスだろうが、風俗店の受付だろうが、ジャンキーやヤリ目のパリピー野郎ばかりが屯するクラブだろうが、今の職場であろうが、どんなに目を背けても直視せざるを得ない危機が迫っていることだけは分かっていた。

だからといって自身を逞しくしたり資格の勉強をしようとまで思わなんだ。何故って、それは余りにも私には不自然なことだった。所詮、資格なんて役に立たないし、専門性を持てば結局自身の無謬性を過信することとなり大きく判断を見誤るからだ。

例えば、精神科医が大量の薬を出し、多くの薬害を生み出すことは、自身の無謬性を一瞬たりとも疑���たことがない所以ではないか?

かつて私は自身の特殊性ー頭の構造がおかしいのか、頭が時折人との会話や目下の作業についてこれず、注意散漫になって、思考が筋から大きく違う方向へ逸れてしまうーのために、若干精神を病んでしまい、頭に喝を入れるアンフェタミンと精神状態を穏やかにするセロトニンの混合薬欲しさに医者に行ったことがある。そこで医者にこんなことを聞かれた。

「このまま消えたいとかそういった希死念慮はありませんか?」

別に死にたくもないのにどうしてこんなことを聴かれねばならないのかと不貞腐れた私は、

「別にないです。私が欲しいのはただ穏やかさと覚醒だけですがね」

すると、医者はこの答えに不満ありげに、

「おかしいですね?本来なら自殺願望がこういった抑うつ症状の場合にはみられるのですがね…本当はどうです?実際はあるでしょう?」

こう聞く医師の目にどこか見当違いの既視感があるように私には思えてた、抑鬱ならばこの答えではなくては困るといったような、そんな雰囲気を醸し出されており、私は些か困惑した。

まるで鬱に憔悴した人は皆自殺願望でもあるかのように患者に決めつけるところなぞ、なんという傲慢さだろうか。

後々分かったことであるが、私はうつ病でもなければ統合失調症でもなかった。何たる誤診だったろう。こういった行き違いばかりの診察で出された薬に手もつけなかった。私の精神状態が脳の問題であれば、脳波でも見れば良いものを、なんたって本人との面談だけで、あれだけ易々と薬が出せたのだろうか、それが不思議でならなかったのだ。

恐らく医者はその説明を拒むだろう。自身の無謬性に一つでもケチが付けば、彼の自尊心は忽ち崩れ、そして、これまでの経歴を自ら疑わずにはいられなくなる。となると、皮肉なことに、彼こそが向精神薬のお世話になる羽目になるのだ。

ーこうした精神運動が権威と集団に結びつき、少数からの真っ当な非難を論拠なしに厳しい口調や態度で退け続け、悲惨な結末をもたらす自身の行為を改めずに続けること、これをセンメルヴェイス反射という。日本社会に起きている多くの弊害はこうした心理現象に由来するとも言える。他にも合成の誤謬、認知的共同体などが挙げられる。ー

こんな例はいくつもある。

幸か不幸か、私の身内の多くは精神障害者であり、精神科医の被害者である。その多くは医師の言いつけ通りに処方された薬を飲み続け、文字通り、ヴォガネットの作品に出てくる登場人物のように頭がどっかーんとぶっ飛んだ。

通院すればするほど、会話が支離滅裂なものとり、動作がどんどん鈍くなっていく。

その結果、ある者は還暦を前にしてすでに手足の関節の膠着が見られ、自身で排泄と食事すらできなくなるほど衰弱し、その上、会話も成立しない。そして尿道にはチューブが繋がれ、病床に臥したきりになっている。

誰も指摘しないが、これは薬害ではないかと私は思う。

こんなことが頻発しているのであれば、日本の精神医療は最低といっても過言ではない。

地獄への道は善意で彩られているとはよく言ったもので、このほかにも政府や官僚、エリートたちが社会保障の充実のための増税だと、将来世代にツケを残さないためだとかなんとか、美辞麗句ばかり並びたてている。だが、結局、消費税を上げるたびに、日本人は総じて貧乏になり、その供給能力(即ちそれは国家の経済力を指す)は著しく毀損された。

介護医療、土木建設などの生活の根幹をなす業界の現場は、「無駄を減らせ」「民間の知恵を入れろ」との美辞麗句に彩られた合言葉から始まった目的のない緊縮財政と構造改革の煽りで、その運営手段は民営化されたために、作業効率はかえって悪くなり、報酬は減り続けた結果、廃業にまで追い込まれるところが相次ぎ、人手不足で相当悲惨なことになっている。

鈍感ではあったが、世の中が見る見る悪くなると察した私は、将来に向けて努力する同級生を見ても焦りもしなかった。そもそも私が無気力な状態であったことは言うまでもないが、ただ、その焦りは結局、何らかのビジネスに利用されるということを感じたからでもある。

実質賃金が漸次的に減少し、全体のパイが縮小していくデフレ経済下で勝てるのは持てる者だけで、多くは頑張れば頑張るほど燃え尽きるのだ。浮かばれない自身をSNSにでも投稿して憂さを晴らす姿はなんとも惨めったらしくて遣る瀬無い。そしてこの無為とも思われる努力の過程で積もり積もった妬みは政治家や官僚、メディア、詐欺師などに巧みに利用されて、自身の立場を知らず知らず危うくしてしまう。

公務員を叩いて何が良くなった?

何一つ良くなっていない、災害があれば、都市機能は一瞬で麻痺し、復旧には多くの時間と労力を要するだけで、日常生活に以前よりも支障を来すだけの結果にしかならず、何の足しにもなっていなかった。

リーマンショックの時、何か重大な機構の歯車が外れて未来への軌道が逸れた気がした。これまで是としてきたことがすべてまやかしだったというようなことが仄めかされたといっていい。世間の空気が少しだけ冷たくなり、より一層協調を求め、画一化されていくことを人々に強要していた。

「負け組にならないために、空気を読まねばならない。」

その空気とはなんであったか、今でも私には分からない。ただならぬものが何か一定の思考を強いるようなものであったのは確かだった。

後にトクヴィルの「アメリカの民主主義」という書物に出会い、朧げに見えてきたのは、「多数派の専制」がこの日本で行われつつあることであった。

階級や中間共同体が撤廃されて、人々が一様に平等となったとき、慣習や伝統を見失い、模範とすべき対象がないと多く嘆かれる。その時、頼るべきものを見失った人々はメディアが喧伝するイデオロギーや合言葉を、それが正しいかどうかなど関係なく、一斉に飛びついて信じてしまう。そして少数派の非難や意見はことごとく無視され、多数派がその社会を支配する。この多数派の専制が更に進めば、思考の自由すら人々は手放し、多数派の思考に隷属していく。

つまり、全体主義と民主主義は表裏一体。

私が物心ついた時からすでに社会はこの「多数派の専制」のメカニズムを順当に辿っていたのではないか。

阪神淡路大震災以後の日本文明は、何かと言えば、「無駄を省け」「これからは金融の時代だ」「規制緩和して市場を活性化すれば、より経済は活発になる」といった根拠なき意見が散見される次第、しかも何処にも確証もなければ論証もない。これらの試みが失敗したところで誰も責任を取らないどころか、「改革を十分に徹底していなかったから良くなかった、だからより抜本的に行う必要がある」という意見が支配的で、もう手の施しようがない。

つまりこの日本では健全な民主主義が機能していないのだ。

東日本大地震になると、この民主主義の機能不全は輪をかけて酷くなり、福島原発の爆発を見て、人々は恐れ��ののき、科学的根拠もなく、メディアの扇動だけで直ぐにでも脱原発と声高に多数派は叫ぶ有様。

正直にいって私も当初煽られてしまった。追い追い情報を精査すると、この事故はやむを得なかった。何しろ、想定外の事が起きたのだから。だったら、この想定外を上回る危機にも耐え得る原発を作れば良いではないか。しかしそんな議論は無かった。あったのは原発廃止、それだけ。

しかも脱原発に煽られて、人々は一斉に原発を叩き、根拠なき恐怖心は再エネビジネスに利用されたのだった。

結果、電気代に再エネ促進費用を上乗せされて支払う羽目になり、そのままその金は外資規制もなく再エネ事業者に横流し。しかもビジネス目的で山の斜面に多く作られたソーラーパネルのせいで、豪雨が見舞えば、土砂崩れは頻発する有様。

敗戦のショック同様に、このショックは人々の思考を停止に至らしめ、その隙間を邪なビジネスマンや工作勢力に利用されたのだった。

これをショックドクトリンという。

大惨事が起きるたびにこの国ではビジネスチャンスとなるわけだ。

過去の大戦の原因の一つが、石油をめぐるアメリカに対する我が国の過度な依存であったと分かれば、自ずと、結論は、エネルギーを自前で賄える可能性を有した原発を日本は国を挙げて維持すべきといった意見に傾く。この事故をあくまで日本の宿命と受け止めるべきではなかろうか。自立するために、多少の犠牲を払わなければならない日本の運命的境遇を理解できれば、何でもかんでも反原発と騒ぐのは話があまりにも飛躍しているのではないか。

しかし、こんな私の意見なんて多数派には届くはずもない。多くの人たちは、東電の管轄下にあったものが事故を起こしたのだから、その責任を国が東電に押し付けて当たり前と考え、異論すら聞き入れなかった。

想定外の事が起きているところへ、責任問題として、この事故を扱うこの国のエリート層の知性の劣化にはこの私でも舌を巻くものだった。これは誰の責任でもなく、その負担は政府をはじめとする国家全体が負うべき種類のものだろう。

しかし、政府はその負担を東電に押し付けた。メディアは、また放射能の被害を被った福島の農家に東電職員が土下座する写真を新聞の一面に載せたのだった。

どこまで煽られないと人々は気づかないのか。

その年行われたロックフェスは、従来通り、大量の電力を消費する大規模なものであったのに、ステージに立つ連中は悉く脱原発のイデオロギーに染まり、ある政治集団に至ってはジョンレノンに憧れてるのか、そこで夜中、大音量で音楽をかけながら、環境保護を標榜する集会を開いていた。60年代後半のウッドストックにいたヒッピーの幻想に頭がヤラレだのだろう、原発の利権構造が悪など偉そうな事を言う一方、大量の電力がなければ成り立たない生活をしている自身の矛盾には目を背け、偉そうに騒ぎ立てる姿は、自己欺瞞そのもので、実におめでたい姿だった。この光景をみて、こんな軽薄な連中とつるむのが気恥ずかしくなったものだ。私もそれだけ歳をとったのかわからぬが、彼らに言い知れぬ違和感を覚え、これ以降、私は音楽をやっている連中に関心を寄せなくなったのは事実だ。

一体、奴らの政治的主張のどこに耳を傾ける必要があろうか?実際、彼らの歌詞を仔細に読めば、その内容の空虚さ、幼稚さ、軽薄さが目につくだけで私は、彼らの音楽の不協和音も相まって、一層不快になってしまう。まさにこの自己欺瞞は滅びの兆候といってもいいのだろう。

こんな自己欺瞞ばかりの音楽の世界から遠ざかりたい一心で文学へと関心を移したわけだけど、これと同じことが文学でも起きていると分かった時の落胆は相当深刻なものだった。なんたって文学者の多くは音楽のそれと違って政治力まであるのだ。

私はそれでもこのクソみたいに高慢で自己欺瞞している連中の間で軽佻浮薄な振る舞いをして、世間の失笑と顰蹙を買うことだろう。

0 notes

Text

遅い奴

遅い。 遅すぎですね。今何日ですか。9日ですよ。秋公園の終演は?4日。切腹。 綺麗な臓物が出てくる自信がないので腹を切るのは止めておきますが、それにしても各方面の方々申し訳ございませんでした。

こんな書き方をしているので自己紹介はいらないと思うのですが、Airmanです。 誰お前?へぇ、B脚本「メタフィクション:ザ・ゲーム」の脚演です。 あー………………って顔してる。今絶対あー………………って顔してますよね。そうです。もうネタバレも怖くないのでぶっちゃけますが、暗殺者の首を折ったりエルフをバットでリンチしたりするシーンで子供さんを泣かしたのは私です。その節は本当に申し訳ございません。 なんでそんな事になったのかは後々お話しするとして、いや変ですよね。後でご紹介する石英さんも言及なさっておられたのですが、何故人は役者紹介の最初に自分の名前を書かないのでしょうか?いやでも分かる。その気持ちは分かる。その方がクイズみがあって面白いって考えるんですよね。実際そういう面白さはあるんですが、「そこで面白さを取るか、役者紹介において必須の『誰が誰を紹介している』という前提を先に伝えて情報の伝達性を良くするか」というのは尽きない議論ですね?いや尽きるかも。割とすぐ尽きちゃうかも。 ようやく温まりました。 何がしたいかというと、役者紹介です。 諸々の都合で敬称略です。

・ニッキ役/でぃあ(31期) イカレた世界のイカレた主人公を演じてくださいました………………え?。読み合わせの前段階で既に役を作ってくる?え、何イリハケ表?はー、神。 いや、そんな気はまぁうすうすしていたというか、やぁまさか本当に役を作ってきて下さるとは思いませんでしたが「ヤケに嵌まってるなぁ」という気はしたというか、凄い。役者魂。楽ステ最後のアドリブにも対応して下さるあたり、いやもうこの方は役者として域に達している気がします。怠惰ゲージがMAXになると自分で自分を傷つけて死ぬタイプの演出だったので、そうした心労を大分軽減して下さった神ですあなたは。そして場当たりの時は酷使して、というか変更点を噴出させて本っっっっっっ当に申し訳ございませんでした。なます斬りされてもおかしくなかった。というかされたかった。だってこの人��演じるニッキ本当に狂っててカッコいいんですよ。全編ふざけた勢いだけで押し通してしまいそうな役ですが、この方は締める所ちゃんと締めて下さる。そして作中でも〆るべき敵をちゃんと〆て下さる。でぃあさんに主人公お任せして本当に本当に楽しかったです。秋公演まではそんなにお話しする機会もなくて、正直ニッキというキャラクターをそこまで気に入って下さって嬉しかった。「自分以外にニッキは演じさせない」。その覚悟を、この一か月間通してしかと目に焼き付けました。

怨霊の手が肩を撫でる。気色が悪い。 しかし中身を聞くと妙に笑える。

負け犬が。

そんなんだから死ぬんだっつのバーカ。 恨み言吐いてる余裕があったら首でも締めて来いや。 テメェで持ってきたルールさも当然みたいな顔で宣いやがって。 だったら!………………殺してみろ。

そう思ったのが、疑いなく口に出ていた。

・レミ役/児玉桃香(29期) ペチカさん!御紹介致します、私の師です(無許可)。シザーズの時に演出としての基礎知識を叩き込んで下さった恩人です。あれ一般化してマニュアルにして後世の演出に読まれるべき。まず役者に脚本を読ませ、該当部分を一人で演じさせてみる。その上で、違和感のある部分があれば/役者さんが違和感を覚えていそうな部分があれば演出が質問を受けに行き、適宜イメージを調整する。「頑張って考えた演技の方向性を全否定してくる演出にはなってほしくない」という言葉から、演技というものがどれだけ役者さんの内的イメージによって生まれ、変わってくるかに気付けました。そうですね。生地に型を押し付けてもその型通りにはならないんですね。だから生地の元の形にある程度あった型を選んで、自分からそこに入ってもらう事が大事なんですね。オムニの最初は重大な勘違いをしていた私ですが、今回はそうでなかったのであれば有難いです………………! 余談ですが、私はPCの音声データを普段イヤホンで聞きます。諸事情でペチカさんにはキャラクターのセリフを読んで頂いた音声を送って頂いたのですが………………いや、もう二度としません。アレはマズい。意味合いが変わってくる。違う、そう言う個人的な目的で送ってもらったんじゃないのに、その、あの、ペチカさんの演技が上手過ぎるからぁ………………!!(涙) 完全に予想外でした。具体的にはバイノー………………何でもないです。特定の方へ後でファイルをお送りします。そして私の方からは完全に削除します。それがいい。あれは世の中から消すべきではないけど、私が持つべきものではない。本当にそう。 告解が終わり、私の黒歴史がまた一つ増えました。死んで詫びたいレベルです。ごめんなさい。

あーあ、死んじゃった。 日用品で喉掻っ切られちゃって、死んじゃった。 これが呪い? あっけなーい。

ねぇ、どんな気持ち? 格下だと思って気楽に襲い掛かって、結局お仲間さんと一緒に殺されちゃって。 分かるよ。辛いよね。怖いよね。屈辱だよね。 こんなにいろいろ予想外だと、一周回って笑えてきちゃうよね。 子犬みたいな目で縋ってきちゃって。 嘘ついたら目ぇ輝かせちゃって。 裏切ったら傷付いて激昂しちゃって………………ねぇ、バカなの? 殺しに来た奴助ける訳ないよ。当たり前じゃん。 そんで、殺したらそうやって血ぃぴゅーぴゅー噴いちゃって。 あー、もぅ。

かーわい。

・マギー役/ちゃわんちゃうか?(31期) 芸名を訳すと「違わないのではないか?」となるのではないでしょうか?御本人の知った事でしょうか?これ所謂クソリプという奴ではないでしょうか?でもエアーマン、お前の存在その物がクソだからある意味当然ではないでしょうか?それもクソリプではないでしょうか?どうでもいいのではないでしょうか? えっと、新入生の方です。疑わないで下さい。マギー役、この人以外には務まらなかったと思います。だってFF7レベルの大剣持たされるんですもん。完全に演出の悪乗りでした。途中から刃の部分持っておられたので、あーマギーの肉体は刃の概念を理解してないんだな、つまりマギーの中でコレは鈍器のカテゴリなんだなぁと解釈してました。いや、でもマギーは強い。貞子レベルの怪物を素手で殺る。 ただの脳筋キャラにしたくなくて色々詰め込みましたし、役者さんの今までの御経験なども彷彿とさせながら「バカっぽく見えていろいろ考えてるキャラ」を目指してみたら演出の中で見事にブレまくり。最終的に丸投げしてしまったのですが、楽しんで頂けた様で何よりです(クズ)。 今思うと素のマギーは四千頭身の後藤さんみたいな雰囲気かも知れませんね。更に訳わかんねぇ。 本公演ではめちゃくちゃ暴れて下さいましたが、いつか素でカッコいいこの方を見てみたいというのはあります。実力不足でした。次回はちゃんとキャラクターを練ってきます。

呪い、ってくらいだから何かあんだろうよ。 ぼんやりと、ただそう思った。 根拠なんてねえけど。 だから、寝ずの番って奴をやってやった。 実際、俺はいなくてもいい。トークならあいつらの方が上手い。

何が来ても相討ち覚悟で殺す。 最初に死ぬなら、俺が一番良い。 何の感動もなくそう思って、色んなモンが転がった床に寝た。

出た。

出たよ。

マジで出たよ。

いやいやいやンだコイツ。忍者。忍者か。そこは幽霊とかそんな感じの奴寄越せや。 なんだ「呆気ない、ものよな」って。呆気ねえのはお前だよ。多分。 刀を避けたら目ぇ丸くしてやがった。 顔に一発。鳩尾にキック。めっちゃ吹っ飛んで机とか巻き込んで壁にドーン。どうでもいいけど真夜中なのにすっげえ音した。御近所さん迷惑だな。つかアイツら起きんじゃねえか。 そんで呻いて咳き込んで逃げようとしやがるから背中に乗って首をゴキッと。いっちょ上がり。

いや弱っ。 呆気ねえもんだな。

・いろり役/久保伊織(29期) 正式名称がめちゃくちゃ長いバンコクの様な方です。これは私の予想ですが、ここから約10年で何度か二刀流スキルを獲得したりヒノカミ神楽を学校教育に取り入れたり��ラックを異世界転生させたり未曽有の星6鯖を手に入れたりしてなんやかんやで宇宙を何回か救ってその度に二つ名が増え、最終的には「18カ月ごとに名前の長さが倍になるイケメン」という称号を手になさいます。実を言うと予想ではなく真実です。 役の名前と御本人の芸名が似ている事で同じ29期の先輩方からいじられたり演出から呼び間違え………………てません。ホントです。そんな事してません。一回位素で間違えたとかそんな事は絶対にないです。空飛ぶスパゲッティモンスターに誓って本当です。様々な人物を惹きつける魅力をお持ちの方で、もうちゃうかのイケメンといえば物理的にも精神的にもこの方に他ならない、と言った感じです。しかしアレですね。去年(2018)の新歓公演を見た直後の私に本公演の写真を見せたらマジでお前何したんとかなじられそうですね。その位今回は今までの役との差分が凄かったのではないでしょうか。ヒールとして妖しい魅力を存分に………………ヒール?あれ?主人公サイドですよね?でも陽な感じの狂気を称えた技術顧問、という中々ない、それまでのイメージとは大分違う役を最高の笑顔で演じ切って、最高に弾けて下さいました。 本当に何をなさってもそのイケボで彩って下さる、そしてノリもいいし、あと殺陣。キャスパ中の殺陣とかvs剣客とか全部この方が担当なさってます。凄いですよね。「PCを腕に巻き付けて戦ってほしい」「短剣は二種類用意してほしい」みたいな無茶振りにも応えて下さって………………いや神です。この稽古場にはなんて神が多いんだろう。 いつかこの方を主人公にしたなろう小説を書きたいです。本当にお世話になりました。

これをこうして………………っと。 おニッキ、丁度良かった。割ったゲームのコピーガード突破したぜ……… 「なぁいろり。お前秘蔵のエロ画像とか持ってる?」 ………………いや急かよ。何だよ。持ってたとして何に使うんだよ。 「企画に………………」 ほう貴様さてはネタ切れか。 「うっせー!あーネタ切れだよ何か文句あんのかよ!」 別に?まそんな気はしてたけどな。 で、どんな企画? 「い、『いろりのエロ画像だいこうかーい』、いぇーい………………」 ハッ。 「鼻で笑うんじゃねーよお前こっちは昨日夜通しで考えたんだかんな!」 何が夜通しだ何が。 お前ら三人「企画会議ぃ」とか言って結局夜中じゅう酒飲んで暴れて近所のアパマンショップに放火してただけじゃねぇか。つーかその様子撮っときゃ良かったろ。 「いや、流石にスポンサ��敵に回すのはマズい………………」 逆にそこでよく理性が働いたな。もうええわ。 で、どうすんの。俺そういうの持ってねえけど。 「は?」 いや、逆に俺がそういうのに興味あると思う?割れるゲームも弄れるコードも溢れてる世の中で何で他人の裸見て興奮すんのかマジで理解できねえ。 「あーそういやお前そういう奴だったわ………………うわ最悪」 何が最悪だよ。無いなら作ればいいじゃん。 「え、どゆ事?」 要はその辺から適当に落としてくりゃいいんだろ。『プライベートな写真を公開されて俺がひたすら困ってる』って絵が撮れればいいなら別に俺が普段使ってる奴じゃなくてもいい、それっぽくヤバい性癖の画像漁って来るわ。 「や、でも本物じゃねえとリアクションが………………」 言っとくけど俺結構演技上手いからな。死にゲー実況とか何度気ぃ使って死んでると思う? 「え、あれ演技?マジか初耳」 あぁあとな、ただ公開するんじゃ面白くないだろ。他のYoutuberみたく「お前ら三人と俺でミニゲームやって、俺が勝ったら公開阻止」��たいなルールにすれば尺も稼げる。お、そうだ。ただ公開するんじゃなくて「ネット上に公開された暗号を解けばエロ画像にありつける」みたいな形にして最終的に「釣りでした」ってやれば……………… 「いろり」 何だよ。 「………………お前、最強の友達だな」 ヘヘッ………………そういうの。『悪友』って、言うんだぜ。