#昭和の記録

Explore tagged Tumblr posts

Text

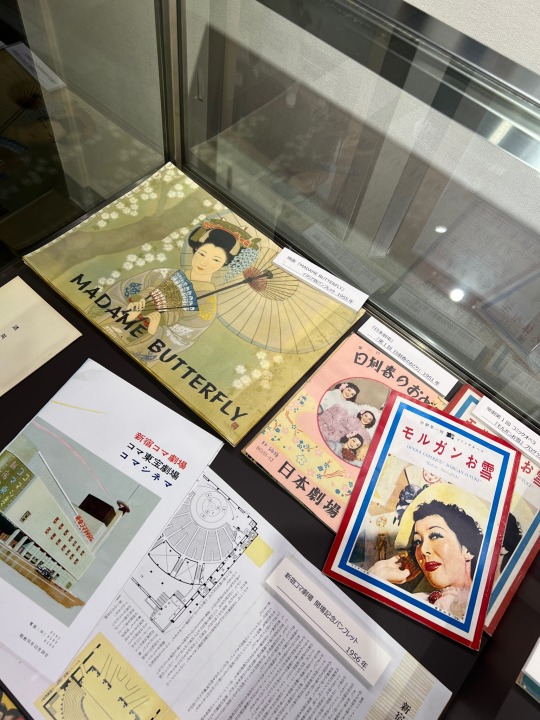

小林一三記念館🌿

1 note

·

View note

Text

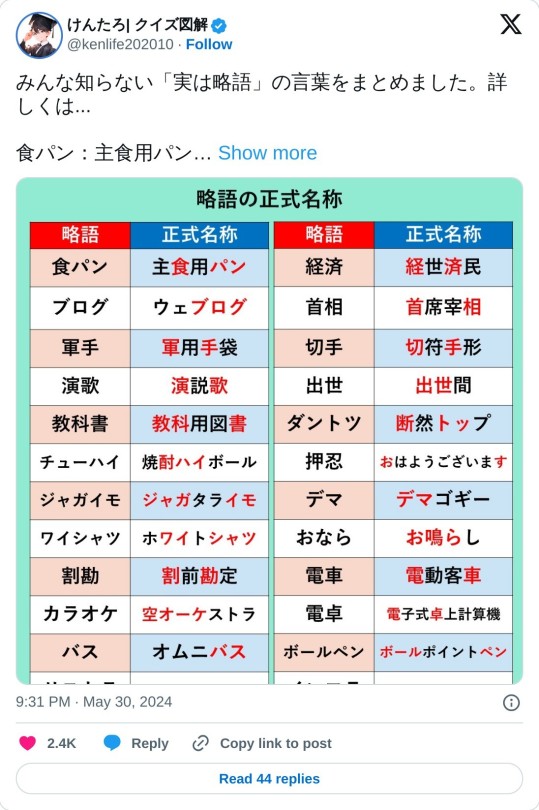

みんな知らない「実は略語」の言葉をまとめました。詳しくは...

食パン:主食用パン

食パンの語源に関しては複数ありどれが正しいかわかりませんが、有力な説を2つ紹介します。1つは、「主食用パン」の略。パンが日本に入って来た当時はイースト菌などもなく、比較的小さな菓子パンだけが作られていました。それからパンが大きく膨らむようになり、米の代わりになり得るようになったため、「主食用」と名付けられました。もう1つは、消しパンではない「食べられるパン」の略。昔は美術のデッサンなどでパンを消しゴム代わりに使用していたためです。

ブログ:ウェブログ

ウェブサイトの一種で日記形式のもの。英単語でも”blog”がありますが、もともとは”Web”と記録を意味する”log”が合わさった言葉である”web log”の略です。

軍手:軍用手袋

元々軍隊用の手袋として使われていたためです。日露戦争の際に、寒冷地を戦場とする兵士に支給するために考案されたものです。その後、荷物運搬や土いじりなど日常生活で使われるようになりました。

演歌:演説歌

元々は自由民権運動の政治運動家(壮士)たちが演説の代わりに歌った壮士節が始まりとされます。1930年代にジャズやクラシックが大衆歌に組み込まれていき、歌詞も政治とは関係のない叙情詩的なものに変わっていきました。

教科書:教科用図書

主に小・中・高および特別支援学校などで学ぶ時に配布される中心的な教材のことで、「教科用図書」の略です。教科書と教材の違いは、文部科学大��の検定に合格したものが教科書と呼ばれます。

チューハイ:焼酎ハイボール

焼酎とハイボールを組み合わせた「焼酎ハイボール」の略語。焼酎やウォッカなど無色で香りのない酒類をベースに、炭酸で割ったものを一般的に指しますが、炭酸ではなくウーロン茶で割ったウーロンハイもチューハイの一種です。

ジャガイモ:ジャガタライモ

ジャガイモはそもそも南米原産の食材であり、日本には16世紀末にインドネシアのジャカルタからオランダ人により伝えられました。そのため当時は「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、後に略されていきました。ちなみに日本では中国語由来の馬鈴薯とも呼ばれます。

ワイシャツ:ホワイトシャツ

主に男性が背広の下に着るシャツのことですが、元々は和製英語である「ホワイトシャツ」の略。よく「Yシャツ」と記載されることがありますが、これは完全に当て字です。一方で、「Tシャツ」はアルファベットのTの字に似ているためこう呼ばれるようになりました。

割勘:割前勘定

友人との飲み会などでよくある割勘は「割前勘定」の略。割前とは分割してそれぞれに割り当てることを意味する言葉です。江戸時代後期の戯作者で浮世絵師として有名な山東京伝が発案されたと言われており、当時は「京伝勘定」と言われていたそうです。ちなみに世界的に見ると割勘の文化は少数派で、男性や年上が払うのが一般的のようです。

カラオケ:空オーケストラ

歌のないオーケストラの意味で、「空(から)オーケストラ」から「カラオケ」と略されました。カラオケは日本で1960年後半に誕生したとされ、その後世界に広がっていきました。そのため英語でも”karaoke”と書きます。ちなみに中国語では「卡拉OK」と突然アルファベットが出てくる不思議です。

バス:オムニバス

ラテン語で「すべての人のために」という意味の「オムニバス」が語源で、フランスの乗合馬車の発着所の雑貨屋の看板に書かれていたことに由来します。そこから多くの人が利用する乗合自動車をオムニバスと呼ぶようになり、その後略されました。

リストラ:リストラクチャリング

英語で「再建」を意味する”restructuring”から略されたものです。リストラと聞くと人員削減をイメージしますが、本来の意味は事業構造を再構築することです。その中の一環として、人員削減が起こります。

リモコン:リモートコントロール

英語で「遠隔操作」を意味する”remote control”から略されたものです。TVなどに向かってリモコンから赤外線をデジタル信号で送ることでチャンネルや音量などを操作することができます。

ソフトクリーム:ソフト・サーブ・アイ��クリーム

海外では「柔らかいクリーム?」となり伝わらない和製英語です。英語では” soft serve icecream”であり、ソフトクリームサーバーの製造などを行っている日世の創業者・田中穰治が日本でソフトクリームを広めるのにわかりやすくするために省略したとされています。

ペペロンチーノ:アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

唐辛子をオリーブ油で炒めたパスタ料理。正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言います。イタリア語で「アーリオ」は「ニンニク」、「オーリオ」は「オリーブオイル」、「ペペロンチーノ」は「唐辛子」を意味しています。

経済:経世済民

中国の晋朝について書かれた歴史書である『晋書』に書かれた「経世済民」を略した言葉です。現在の政治と同じような意味で昔から使われていました。明治以降、”economy”の訳語として頻繁に使われるようになったようです。

首相:首席宰相

首席はトップを意味し、宰相は辞書で調べると「古く中国で、天子を補佐して大政を総理する官。総理���臣。首相。」と載っています。首相の言葉の中に首相が含まれている二重表現のような言葉です。ただ「首相」は日本国憲法に記載された言葉ではなく、報道などで使われる内閣総理大臣の通称です。

切手:切符手形

お金を払って得た権利の証明となる紙片のことを古くから「切手」と呼んでいました。日本の近代郵便制度の創始者である前島密が、“郵便物に貼って支払済を表す印紙”に「切手」という言葉をそのまま当てたそうです。

出世:出世間

元々は仏教語で、仏陀が衆生を救うためにこの世に出現することを指す言葉で、「出+世間」でした。そこから略され、日本では僧侶が高い位に上ることを意味するようになり、世間一般でも役職が上がることなどを指す言葉となりました。

断トツ:断然トップ

2位以下を大きく引き離すことを指す言葉ですが、元は「ずば抜けて」の意味を持つ「断然」と首位を表す英語の”top”が合わさった言葉の略。そのため「断トツの1位」という表現は二重表現になります。

押忍:おはようございます

朝の挨拶である「おはようございます」から「おっす」と短くなり、さらに「おす」へと略されました。そこから「自我を押さえて我慢する」という意味を込めて「押忍」という漢字が当てられました。

デマ:デマゴギー

大衆を扇動するための政治的な宣伝を意味するドイツ語の「デマゴギー」を略したものです。元の意味の通り、政治的な意味合いを持つ言葉でしたが、昭和になってから、単純に「嘘」や「根拠のない噂」の意味で使われるようになりました。

おなら:お鳴らし

屁を「鳴らす」の名詞である「鳴らし」に「お」をつけて婉曲に表現した言葉で、そこから一文字略されました。元々の言い方の方が上品な感じがあって良いですよね。というのも、一般庶民は昔から「屁」と言っていましたが、宮中に仕える女房たちは隠語として用いていたためです。

電車:電動客車

電動客車をより細かく表現すると、「電動機付き客車」または「電動機付き貨車」となります。電車は架線あるいは軌道から得る電気を動力源として走行しています。

電卓:電子式卓上計算機

計算機という本来役割を表す意味の言葉が略されています。1963年に世界初の電卓が登場し、1964年に現在のシャープから日本初の電卓が発売されました。当時の価格は53万5千円と車を買えるほどの値段でした。今では100均で売られているものもあるのに驚きですね。

ボールペン:ボールポイントペン

英語で”ball-point pen”と言い、これを略した言葉です。ボールという単語が使われている理由は、ボールペンの構造上、先端に小さな回転玉(ボール)があるためです。

インフラ:インフラストラクチャー

英語で「下部構造」や「基盤」を意味する”infrastructure”から略されたものです。電気・ガス・水道・電話・道路・線路・学校や病院などの公共施設など、私たちの生活に欠かせないものを指す言葉となっています。

シネコン:シネマコンプレックス

「コンプレックス”complex”」が「複合の」を表す英単語で、同一ビル内に複数のスクリーンを備えた複合型映画館のことを表します。国内の代表的なものとしては、TOHOシネマズ、イオンエンターテイメント、MOVIX、ユナイテッド・シネマなどがあります。

シャーペン:エバー・レディー・シャープペンシル

シャーペンが「シャープペンシル」の略ということを知っている方は多いと思いますが、実はこれも略語。1838年にアメリカで「エバーシャープ」という筆記具が登場し、その後1915年に現シャープの創設者である早川徳次氏が国内初となるものを考案し、「エバー・レディー・シャープペンシル」という商品名をつけヒットさせました。

ピアノ:クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ

イタリア語で「小さい音と大きい音を出せるチェンバロ」という意味です。いつの間にか「小さい音」を表すピアノだけに略され、楽器を表す名詞となりました。元のピアノの意味は今でも音の強弱を表す「メッゾピアノ」や「ピアニッシモ」と合わせて音楽記号として使われていますね。

253 notes

·

View notes

Photo

ホンダ プレリュード 1982年

(Xユーザーのhimさん: 「ホンダ プレリュード(1982年 昭和57年) “Sporty&Speciality Equipment” 同年11月に誕生した2代目はスペシャリティカーとしては異例の生産累計60万台を記録した大ヒット作。 完全新設計の12バルブエンジンが詰まった透視図を見ると、最新技術をフルに盛り込んだハイテクカーだったのが解りますね。 https://t.co/9xdIzl833E」 / Xから)

131 notes

·

View notes

Text

山田そうですね。まず何が困ったかというと、忍者に関する昔の本は、どこに典拠があるのか記載されていないことが多く......。というのも、そういった本は研究者の書いたものではなく、一般書であることがほとんどでした。ですから、研究は典拠を探す作業から始めていきました。すると時代を経る中で、伝言ゲームのようにどんどん記述内容が変わっていることが判明しました。

-伝言ゲームのような状態が続くと、史実と全く違う話が広まってしまう可能性もあるのでは......?

山田はい、ですから「現代人にイメージとして浸透している忍者」と「実在した忍者」の間ではかなりの違いがあります。

-忍者の研究を進める中で、一番驚いた「イメージ」と「史実」の違いを教えてください。

山田例えば「手裏剣は投げない」、とか。

-忍者って、手裏剣が代表的な武器のはずでは!?

山田驚きますよね(笑)忍者が手裏剣を投げたという記録は、存在しません。

-どこから来たイメージなのですか......?

山田元々は歌舞伎ですね。ですが、実際に忍者と手裏剣が結びつくのは昭和になってからです。昭和になって作られた忍者のイメージは、沢山あります。「くノ一」が活躍するっていうのも、嘘ですよ。

-え!? 「くノ一」も!?

山田いないです(笑)男性しかいません。女性の武士がいないのと同じですね。女性の忍者が活躍するのも昭和になってからです。男女平等の流れと言いますか、時代の流れに合わせて、忍者のイメージも作られていきました。これはこれで、面白いですよね。忍者の実像が分かっていなかったからこそ、クリエイターは「忍者ならばこういう事をしたかもしれない」と、���像を膨らませて色々作り上げることができたわけですから。

-想像の余地があったからこそ、イメージとしての忍者が多く作られていった......ということですね!

37 notes

·

View notes

Text

国立工芸館と21世紀美術館で芸術鑑賞。

国立工芸館では「心象工芸展」というのを鑑賞しました。

国立工芸館には初めて行きましたが、21世紀美術館と違って学芸員の方が凄く人当たりがいいです。(笑)

昭和オシャレ世代憧れ、伝説の美術学校セツ・モードセミナー出身、玩具メーカーでパッケージデザイナーとして活躍していた美術家・沖潤子のむちゃくちゃ細かい刺繍、写真にはないけど金沢美大出身でパナソニックのインダストリアルデザイナーから���芸作家に異色の転身をした人間国宝・中川衛(現金沢美大教授)の加賀象嵌、漆芸の中田真裕、陶芸の松永圭太、ガラス工芸の佐々木類、金工の高橋賢悟という方々の作品が展示されていました。

21世紀美術館では「コレクション展2 都市漂流」と「もっと踊ろう!共感のエコロジー すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」というのを鑑賞。

もっと踊ろう!共感のエコロジー すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジーではアマゾンやイヌイットなどの原住民や先住民のアート作品がたくさん展示されていました。

宇治野宗輝のガラクタコレクションみたいな作品の中にフェンダーのアンプがあった。

作家チームChim↑Pomの繁華街に生息するクマネズミを彼らが虫取り網で捕獲する行為を記録した映像と付属のオブジェから成る作品「SUPER RAT」もかなりの労作だったことが伺える。(笑)

久野彩子の鍛造作品や、以前見たことのある巨大トミカパーキングのような米国人作家クリス・バーデンの作品「メトロポリス」もあって懐かしかったです。

ドイツの芸術家イザ・ゲンツケンのインスタレーションアートや、延々と続く自動ドア・アートのカールステン・ヘラー「金沢の自動ドア」が面白かった。

アルゼンチンの芸術家アドリアン・ビシャル・ロハスの巨大な恐竜のようなオブジェ作品「想像力の果て」を鑑賞していた若いカップルが隣で小声で「ゴミにしか見えない・・」と言ってたのでので笑いを堪えるのが大変でした。

環境から社会現象まであらゆる状況をシミュレートするタイムエンジンというアプリを用いて作ったバーチャル彫刻を元にして制作されたそうです。

この巨大作品は、金属・コンクリート・土・ガラス、廃車部品などが混淆するマテリアルが、マシンエンジニアリングと手作業によって有機的な生き物のように表現され、環境や混沌とした社会に問いを投げかけるなかなか哲学的な作品ですが、あのカップルの言っていることもよくわかります。(笑)

国立工芸館はそれほどでもありませんでしたが、21美は死ぬほど人がいました。

鑑賞後、美術館外ではシンセを使った今流行りの「アンビエント系ミュージック」の演奏を聞きながら、まったりする人々でいっぱいでした。

16 notes

·

View notes

Text

元NHKアナ・鈴木健二さん死去 95歳 老衰 「クイズ面白ゼミナール」などで人気

「クイズ面白ゼミナール」の司会やベストセラー本「気くばりのすすめ」の著者で知られる元NHKアナウンサーの鈴木健二(すずき・けんじ)さんが3月29日、老衰のため福岡市内の病院で死去した。「NHK首都圏 NEWS WEB」などが発表した。95歳だった。関係者によると30日に通夜、31日に告別式が近親者で営まれた。

文字通りテレビ放送とともに歩みを重ねた昭和を代表するアナウンサーだった。東京の下町に生まれた生粋の江戸っ子で、東北大卒業後、テレビ放送開始の前年の1952年にNHKに入局。報道ジャンルで活躍していたが、66年に生活情報番組「こんにちは奥さん」の司会で主婦層の人気も得ると、81年から「クイズ面白ゼミナール」の司会として活躍。最高42・2%(82年9月12日)を記録するなど高視聴率を誇った。抜群の記憶力で台本やセリフを頭にたたき込む一方、当意即妙の受け答えをちりばめ、人気アナウンサーとしての地位を不動のものにした。

82年に執筆した「気くばりのすすめ」は文庫本を含めると400万部を超える大ベストセラーになるなど、アナウンサーとしての枠を超えて活動。83年から85年までNHK紅白歌合戦の白組司会で出演者よりも派手な衣装で登場するなど、注目を集めた。84年、引退する都はるみにアンコールをお願いする際の「私に1分間時間をください」という言葉は流行語にもなった。

その後、理事待遇となったため当時の定年より2年延長して59歳で定年退職。NHK退局後は、講演活動を行う一方、熊本県立劇場館長や盛岡県立図書館長などを歴任した。

兄の映画監督・鈴木清順さん(2017年逝去、享年93)も卒寿となるなど長生きの家系でもあった。鈴木さんは平成が終わる2019年2月に90歳で「昭和からの遺言」を執筆、反戦への誓いを訴えていた。

21 notes

·

View notes

Quote

上記シリーズが好きなので、コロコロ大好きっ子の自分も書いてみた。 コロコロは小学生をターゲットとしているため、「自分が子供の時に読んだ時代の作品が一番で、それ以外の作品はそもそもほとんどor全く知らない」となりがちと思われる。そのために「なぜこの作品が入っていないんだ!」という感想を抱かれやすい可能性はあるかもしれない。なるべく公平に選んだつもりだが、あくまで独断と偏見による10選であることをお断りしておく。 掲載は年代順で、数字は順位ではありません。 先達にならい、1作家最大1作品のみとしています。 殿堂入り:ドラえもん/藤子・F・不二雄 連載期間1977年~ いきなりの番外扱いで申し訳ないが、コロコロコミック自体が『ドラえもん』の総集編本として創刊された歴史があり、以降現在に至るまでコロコロコミックにとって『ドラえもん』はいつの時代も特別な存在である。他の雑誌にこのようなスペシャルofスペシャルな作品が存在している例ってあるのだろうか? その存在感と功績は他と比肩できるものではなく、殿堂入りという形で別枠とさせていただく。 ちなみにコロコロコミックに掲載された『ドラえもん』は基本的に「小学一(~六)年生」といった学年誌などで発表された作品の“再録”で、藤子Fの生前コロコロ向けに新作が描かれたのは実は数話のみである。(『大長編ドラえもん』についてはコロコロコミック描き下ろし) 1 ゲームセンターあらし/すがやみつる 連載期間1979年~1983年 コロコロコミック史だけでなく、マンガ史に燦然と輝く画期的な「ビデオゲーム」漫画の始祖。 単に「ビデオゲーム」を題材とした作品というだけでなく、その後コロコロコミックは「ラジコン(RCカー)」や「ファミコン」「ミニ四駆」といった子供向けホビーを題材としたヒット作品を多数生み出すが、その礎を作った記念碑的作品である。企画はコロコロ編集部発案によるものだが、この題材をすがやに描かせた慧眼も光る。 2 つるピカハゲ丸/のむらしんぼ 連載期間1985年~1995年 「つるセコ」などの名台詞を生み出し、アニメ化もされたのむらしんぼ最大のヒット作。元よりギャグ作品の多かったコロコロの中でも当時際立ったヒット作となったが、この作品の画期的なポイントとして「4コマ漫画」という点も見逃せない。当時でも4コマ漫画は“古典的”な形式と見られており、当時では新聞はじめ大人向けマンガ以外で見かけることは意外と少なかったが、児童誌にこのフォーマット���定着させた功績は大きい。 3 おぼっちゃまくん/小林よしのり 連載期間1986年~1994年 後に『ゴーマニズム宣言』などの大人向け作品で名を馳せる小林よしのりだが、言うまでもなく元はギャグ漫画家である。常識外れに大金持ちのおぼっちゃまが主人公で、ち○こやウ○コなど下ネタも多く小学生男子のハートをガッシリと掴む。「ともだちんこ」「こんにチワワ」などの茶魔語も子どもたちの間でブームとなり、平成初頭のコロコロコミックを牽引する大ヒット作品となった。 4 ダッシュ!四駆郎/徳田ザウルス 連載期間1987年~1992年 ホビー漫画に力を入れるコロコロは田宮模型(タミヤ)とのつながりは深く、同社とのタイアップによるメディアミックス戦略は『ラジコンボーイ』(大林かおる/1983~1989年)を嚆矢とするが、その戦略が大きく花開いたと言えるのがこの作品。田宮模型の「ミニ四駆」も、そしてこの作品もお互いの相乗効果で大ヒットを果たした。当時のミニ四駆ブームを牽引。 5 炎の闘球児 ドッジ弾平/こしたてつひろ 連載期間1989年~1995年 熱血主人公の多いコロコロコミックだが、シンプルにスポーツを題材とする漫画は意外と少ない。 その中で、スポーツ漫画といえば「野球」「サッカー」が多くを占めていた時代に、小学生には非常に馴染み深い「ドッジボール」をテーマにした新規性は、意表を突かれながらも「なるほど!」と唸らせられる。アニメ化のほか、ファミコン・スーファミ・ゲームボーイ・PCエンジン・メガドラ・ゲームギアと、当時発売されていたありとあらゆるゲーム機でゲーム化もされている(すげえ)。 6 スーパーマリオくん/沢田ユキオ 連載期間1990年~連載中 コロコロコミックにゲームのコミカライズ作品は非常に多い。ヒット作も数多いが、その中でコロコロを代表する作品をどれか一作を選べと言われたら、これしか無いだろう。 任天堂の人気キャラ・スーパーマリオを題材とした沢田ユキオの超ロングランギャグ作品。連載開始は1990年で、なんと現在も連載中である。昭和末期~平成以降に生まれた子どもなら、きっと誰もが一度は読んだことや目にしたことがあるであろう。 7 コロッケ!/樫本学ヴ 連載期間2001年~2006年 コロコロの歴史を語るうえで、80年代から活躍し『江戸っ子ボーイ がってん太助』『学級王ヤマザキ』などアニメ化されたヒット作も数多い樫本学ヴ作品を外すわけにはいくまいが、その中から『コロッケ!』をセレクト。一話完結ギャグやタイアップ作品の多いコロコロコミックとしては珍しい、連続冒険ストーリー漫画である。2年にわたるアニメ化、そして樫本学ヴはこの作品で小学館漫画賞児童部門を受賞した。 8 絶体絶命でんぢゃらすじーさん/曽山一寿 連載期間2001年~2010年(続編連載中) 21世紀のコロコロコミックの『顔』である。じーさんと孫が織りなす子供向け不条理ギャグの大ヒット作品。表題作は2010年で連載終了しているが、続けざまに『でんぢゃらすじーさん邪』『なんと!でんぢゃらすじーさん』と20年以上に渡り、コロコロの看板作品として現在も続編が描き続けられている。 9 ケシカスくん/村瀬範行 連載期間2004年~連載中 強烈で個性的な文房具のキャラクターが繰り広げるギャグ作品。2004年連載開始、現在も続く超絶ロングラン作品である。でんぢゃらすじーさんと並び、長らくコロコロの2大ギャグマンガとして君臨。一話が短めでサクッと読める。SNSを見ると、コロコロコミックは卒業しても、このマンガだけは読み続けているという声もちらほら見られる。 10 怪盗ジョーカー/たかはしひでやす 連載期間2008年~2017年 どんなものでも盗み出す怪盗ジョーカーを主人公としたたかはしひでやすのヒット作。魅力的なキャラクターたち、一部では強引とも評される(?)トリックも含め子どもたちの大きな支持を得た。 別冊コロコロに連載開始され、その後月刊コロコロに移籍。根強い人気でアニメもシーズン4まで続く。別コロ時代を含めると10年以上という長期連載で、連載開始時に小学校高学年だった子どもは連載終了時にはもう大人だが、最終話は見届けられたのだろうかと気になる。 次点 一作家一作品縛りのため選外としたものも含め、次点作品を挙げておく。他の方の意見も聞いてみたい。 ・とどろけ!一番(のむらしんぼ)1980-1983 ・ラジコンボーイ(大林かおる)1983-1989 ・がんばれ!キッカーズ(ながいのりあき)1984-1989 ・ファミコンロッキー(あさいもとゆき)1985-1987 ・あまいぞ!男吾(Moo.念平)1986-1992 ・かっとばせ!キヨハラくん(河合じゅんじ)1987-1994 ・ビックリマン(竹村よしひこ)1987-1990 ・おれは男だ!くにおくん(穴久保幸作)1991-1996 ・爆走兄弟レッツ&ゴー!!(こしたてつひろ)1994-1999 ・爆球連発!!スーパービーダマン(今賀俊)1995-2001 ・学級王ヤマザキ(樫本学ヴ)1995-2001 ・ポケットモンスター(穴久保幸作)1996-2002 ・超速スピナー(橋口隆志)1997-2000 ・うちゅう人 田中太郎(ながとしやすなり) 1998-2004 ・ドラベース ドラえもん超野球外伝(むぎわらしんたろう)2000-2011 ・ペンギンの問題(永井ゆうじ)2006-2013

月刊コロコロコミック史上、最も重要な漫画10選

6 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】慶応二年(1866)六月九日:大坂城に怪獣現る!(奈良文化財研究所)

江戸時代には、瓦版と呼ばれたニュースを載せた印刷物が���に出回っていました。この瓦版、現在の新聞などとは違い、噂や怪異などの出来事についても盛んに取り上げられていました。例えば、昨今の疫病流行によって注目を浴びているアマビエも、もとは瓦版の一種に掲載されていたものです。2020年度に奈文研へ寄贈していただいた資料の中にも、こうした噂を取り上げた瓦版があります。それは、慶応二年(1866年)六月九日に大坂城の南の堀で怪獣が発見されたという噂を載せた摺物です(図略)。この怪獣に関する資料は数多くあることから、怪獣発見の噂は当時かなり有名であったことがうかがえます。

奈文研の所蔵となったこの怪獣に関する資料は、怪獣の姿のイラストを中心に、上部に怪獣の発見日時、怪獣の全長や各部の寸法、体の色を掲載し、末尾にこの怪獣が「せけんのひよばん」(世間の評判)になっていることを記したものになります。怪獣の寸法は、「身のたけ七尺余」と記してあるように、体長は2メートル以上、重さは25貫目とあることから100キロ近くあったことになります。

この怪獣の正体について他の資料を見てみると、大坂町人平野屋武兵衛の日記*では、怪獣が発見される約二十年前にサンショウウオが大坂城の堀に放流されたことがあったことを記し、発見されたのはサンショウウオではないかと推測しています。実際に、昭和十二年(1937年)に大阪城の堀の中から巨大なオオサンショウウオが発見されたという出来事があったことからも、あながちこの推測は間違いではないのかもしれません。ただし、現存している資料に描かれた怪獣のイラストや寸法を見る限り、誇張されているとはいえ、サンショウウオとはいえないものがほとんどです。おそらく噂として聞いた怪獣の寸法や特徴をもとに、各々が想像して描いたため、このようなずれが生じているのではないでしょうか? *(写真)

また、この怪獣は、当時第二次長州征伐のため大坂城に在城していた江戸幕府十四代将軍の徳川家茂にも上覧されたようです。高木在中という京都町人の日記には、得体の知れない怪獣が死体となって大坂城の堀から発見されたのは大変不吉であると噂されていると記されています。怪獣が発見されたのは第二次長州征伐の戦端が開かれた直後であり、そうしたタイミングで将軍のお膝元から発見された怪獣の死体に不吉な予感を感じていた人もいたようです。怪獣発見の噂が盛り上がりをみせたのは、怪獣の死体と江戸幕府の行く末を重ね合わせたからかもしれません。それにしてもこの怪獣の正体はいったい何だったのでしょうか?サンショウウオか、もしくは・・・(文化遺産部アソシエイトフェロー 橘悠太)。なぶんけんブログ「慶応二年(1866年)、大坂城に怪獣現る!」より。

(写真)▼「慶応二丙寅年日記」1866(大阪大学文学部国史研究室蔵)

六月九日、朝五ツ時、御城之堀より左之通之姿之もの死躰浮上り候、昨日夕大雨八ツ比より七ツ時過まて雷鳴有之、御堀江落しと噂有之、因二云、二十ヶ年斗以前小橋八丁目寺町之東側之寺ニサンシヤウ魚ヲ御堀へにがせし事有之候、夫ならん欤、此姿ハ見し人有之よし、一説にハ武家方之内壱人弱死を、魚にとりなセしとも、長サ七尺斗 目方弐拾六貫目(平野屋武兵衛=画も)。脇田修・中川すがね編『幕末維新大阪町人記録』(清文堂史料叢書 第70刊)1994より複写。ママ=溺死

19 notes

·

View notes

Text

プロフィール

名前:カナリヤ響子

生年月日:1976.5.20

血液型:O型

住んでいるところ:京都

2003年7月に「カナリヤ響子」として、ネット上で音楽活動を開始。当初は簡易的なHPを作り、アマチュア向けの無料の音楽配信サイトでカバー曲やオリジナル曲のデモを配信していました。

HPではブログを更新し、日々の出来事を綴るだけではなく、さまざまな考察や考え方を執筆。

少しずつライブ活動も始め、関西を中心に三重や広島、関東でも歌わせていただきました。

ネット上ではAppleMusicやSpotifyなどの有料音楽配信サービスにて、オリジナル曲、カバー曲、コラボ曲の完成版をリリース。

そのほか、当時流行っていた着うたも配信し、ダウンロードランキング5位以内(アマチュア部門)、ヤマハの音楽配信サイトの有料配信では、数曲がランキング3位以内にランクイン、トップページでのおすすめアーティスト紹介に掲載など、多くの方々に応援していただきました。

約18年近く、AppleMusicやSpotifyなどのサブスク音楽配信サービスにて多くの方々に全曲を聴いていただきましたが、音楽配信代行会社(会社がなくなりました)を変更するため、2023年10月に全曲を引き下げました。

今後の配信はどのようにしていくか、現在考え中です。

2024年夏ごろから、いくつかのカラオケ配信サイトで歌声をサンプル的に公開しました。

ポケカラ(私の投稿ページ)

nana(私の投稿ページ)

Smule(私の投稿ページ)

あと数曲を公開してから、弾き語りにチェンジしたいと考えています。

そこから、少しずつオリジナルも作っていけたらなと思っているところです。

それとは別に、ホームページ開設とともにコンテンツの1つとして更新していたブログがきっかけで、Webライティングに興味を持つようになり、2012年12月頃からWebライターとして活動。

代表的なクラウドソーシングで広く知られるランサーズやクラウドワークスにウェブライターとして登録をして、多数クライアントと取引させていただきました。

2023年12月までの執筆記事数は、約5700記事(1記事5000文字で換算)。

執筆記事のほとんどは「Google検索上位表示対策を目的」としたSEO記事。

雑誌などの紙媒体ではなく、オウンドメディアなどのウェブ媒体の記事執筆のみ行っておりました。

また、作業の中ではライティング業務のみならず、WordPress入稿業務や表作成、文字装飾、画像編集、取材、写真撮影などもこなせるようになりました。

2024年には、Webライターさんを管理するディレクター側の仕事もしておりましたが、なんとなく仕事を変えてみたくなって、現在はライターとは無関係の仕事をしております。

勤務時間以外に少しだけWebライターの仕事をしたり、英語の勉強(英文でブログを書きたいから)をしたり、新たにライティングの勉強をしたり、新しいブログ開設のための準備をしています。

2013年頃からは、カメラにも興味をもち、いくつかのフォトコンテストで2位や特別賞に選んでいただきました。

今後のブログでも、これまで通り、写真の投稿を頻繁にすると思います。Instagramも同様です。

幼い頃は、のど自慢あらしで、テレビのカラオケ大会やラジオなどにも出演しておりました。地方大会、全国大会などいろいろありましたが、98%の確率で何らかの賞をいただいておりました。

昭和の名曲を手掛けられた有名な作詞家、作曲家様に審査や指導をしていただいたり、芸能関係の方々と関わったりでき、非常に刺激的な幼少期を送っておりました。

もともとは絵を描くのも好きですし、漫画を描いていたのもありまして、ストーリーを考えたりするのも好きです。

また、これまで引っ越しがかなり多い鳥で、、、いろんな街で暮らしてきたこともあり、その街の空気を感じながらゆるく歴史をたどったり、スポットやお店を探し、記事にするのが好きです。

これからも、多分いろんな街で暮らすかもしれません。これまで暮らしたことのある場所を一覧します。

富山県高岡市���0歳〜)

大阪府高石市(10歳〜)

京都府長岡京市(15歳〜)

大阪梅田、高槻市、東京高円寺、調布市など(21歳〜26歳に時々3ヶ月〜半年くらいの間隔で各場所にて生活)

京都府向日市の実家在住(28歳〜)

神奈川県横浜市東戸塚(35歳〜結婚により引っ越し)

神奈川県横浜市石川町・元町(40歳〜配偶者急逝により引っ越し)

京都府向日市の実家在住(44歳〜)

なかなか波乱万丈な人生を送っており、ハラハラドキドキの連続でしたが、最近は結構落ち着いてきまして、穏やかに毎日を楽しんでおります。

その中で、昔住んでいた街にフラッと出かけたいなと思うこともあり、その記録も公開していきたいです。

性格は、多分男っぽいです。意外とよく笑います。怒ると、すごく怖いらしいです。

基本的には1人で行動するのが好きで、こうしようと決めるとダイナミックに動くタイプです。

こんな鳥ですが、どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m

48 notes

·

View notes

Text

お見かけ通りの若輩者です。東京公演 アリカさん2着目衣装うろ覚えスケッチ

1着目は若輩者ジャケット衣装でアンコールはコント風のスケバン衣装でした

ちなみにセットリストは下記の通りとなります

1.BLACK ROSE

2.Halation

3.反國陰謀ディストピア

4.マダム・ノワール ~Madame Noir

5.CYBER DEVILS

6.若気ノ至リ

7.少女貴族

8.若輩者

9.美しき獣たちの為の

10.含羞草ねむりぐさ

11.schism

12.誰ソ彼パピヨン回廊

13.血の断章

14.白堊病棟

15.幸福の王子

16.聖少年遊戯

17.芸術変態論

18.神風

19.日本弥栄

20.青嵐血風録

21.昭和B級下手喰い道

22.爆烈勇侠外伝

23.勇侠青春謳

7 notes

·

View notes

Quote

職業としての売春は、古くから存在する。職業とは、ヒトのみが行う社会的かつ文化的営為であり、富・付加価値の交換により形作られる経済活動の手段としては、売春は人類最古の職業の一つでもある。 現代の売春とは取引契約に基づくものであり、売春の歴史とは売春仲介の歴史でもある[5]。また、売春という職業が成り立つ為には、貨幣経済の浸透と、家父長制や嫁取り婚が成立していないといけない[要出典]。ヨーロッパでは古代ギリシャ以降になる。 古代 →「公娼」を参照 史上初めて管理売春すなわち売春を国家の登録制度のもとに管理し、���認したのはギリシャのソロンといわれ、国家によって女性の奴隷を「購入」し、「ディクテリオン」という売春施設へといれた[6]。ローマ帝国でも売春仲介業者は法的な認可をうけ、届出をするだけでなることができたため、売春は広く行われていた。しかしローマがキリスト教徒の迫害をやめ、それを国教としたことをうけて、売春を禁ずる法が登場する。ユスティニアヌス法典は、売春仲介業者の責任を問い、売春婦たちを「不幸な運命から救いだす」ことをうたう画期的なものであった[7]。 キリスト教が普及するにつれて、売春を含めた性の問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春はおろか婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。公序良俗を保つためであり、税収を確保するためであった。中世に入ってキリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルルマーニュの勅令は売春の完全な禁止を謳っている。こちらは業者へは少量の罰金刑を課し、売春婦を「みだらな女」として広場で鞭打ちに処すなど重い罰を規定している。 近代 このように近代まで、国家は売春を両義的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても女性を監視し縛り付けるものだとする「廃娼論」が出現するのは20世紀以降のことである[8]。そして「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買取締二關スル國際協定」が1904年に採択され、「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止二關スル國際條約」が1910年に制定され、1921年に国際連盟によって「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、1933年に「成年婦女子ノ売買ノ禁止ニ関スル国際条約」がそれぞれ採択された。さらにそれらの協定や条約を統合する形で「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発効した。 現在、フランスの社会史学派、アナール学派の研究によれば、売春は逆にキリスト教によって誕生したと論じている。本来、男女は対等であったが、キリスト教の「弱者である女性は、保護を行う男性の支配を受けなければならない」という教義から家父長制が強力になり、支配される性としての女性が誕生した、という考えである。[要出典] 日本 →詳細は「遊女」を参照 阿部定が最後に勤めた遊廓大正楼(兵庫県丹波篠山市) 万葉集に掲載されている歌の解釈から、この時代から日本でも売春は行われていたと考えられる。ただし、古代の記録に見られる売春は、都周辺に限られており、地方における実態��不明である。日本において職業としての売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには鎌倉期においても、妻問婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の家父長制や嫁取婚はいまだ浸透していなかった。平安時代と同じく母方の父が優位という執権政治の形態が続いていたことからも明らかである。座や町衆などによる市の支配の確立と、惣領制や嫁取婚が成立するまでは、職業としての売春は広がりを見せなかった。 売春は神道において、巫女によって行われたこともあった[9]。鎌倉時代には巫女を養っていた多くの神社や寺院が破綻し、生活の糧を求めて旅に出る巫女が現れ「歩き巫女」と呼ばれるようになった。巫女は主に宗教的なサービスを提供していたが、売春とも広く関係していた[9]。 安土桃山時代に豊臣秀吉が大坂道頓堀において、遊女を一箇所に集めた遊廓を作って以後、江戸時代でもこうした遊廓を設置した。特に吉原遊廓、島原遊廓、新町遊廓は三大遊廓と呼ばれるほどの隆盛を誇った。ただし、遊廓などではいまだ女性の「神」性視が行われ[独自研究?]、遊廓は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。吉原の監督官としての武士も、武家出身者ではなく忍者出身者が行い、公儀とは距離を置いた[要出典]。江戸幕府は、江戸および関東八州については、公的に売春を認めつつ[注釈 3]、散在する遊女屋を特定地域に集合させ、1617年(元和3年)、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、吉原遊廓とし、この他の地での売春を禁じた。この禁を破って売春がなされる場所を岡場所といい、その遊女らは、後任の吉原におけるものと異なり、私娼であって取り締まりの対象とされた。私娼は発覚・奉行所などに捕縛されると、新吉原で女郎として3ヵ年の年季奉公が科せられ(公事方御定書[11])、そのような女郎は「奴女郎」と呼ばれ最下級の扱いを受けた。このように、建前上は、吉原以外での売春は禁じられていたが、岡場所は江戸時代を通してところを変えながら存続し続けたし、特に、近郊の品川宿、内藤新宿、板橋宿、千住宿など、近郊の宿場町の宿屋では、泊り客に飯盛女と称した私娼の斡旋を行っていた。 1958年(昭和33年)4月1日に売春防止法が施行され、赤線も廃止されソープランドとして残る(神戸福原) 明治維新以後もこのような遊廓は存在していたが、転換点となったのは1872年(明治5年)である。この年、マリア・ルーズ号事件が発生し、大日本帝国政府はペルー船籍の汽船船内における中国人(清国人)���力に対する扱いを「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において被告側より「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」との主張が為された。 この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼解放の準備中である」と公娼廃止の声明を発し、1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された[12]。これにより、女衒による遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意思で営業しているという建前になっただけで、前借金���縛られた境遇という実態は変わらなかった。 また、この時期に数多くの女性が女衒の斡旋により、日本の農山漁村から東アジア・東南アジアに渡航し、遊廓で働いた。こうした海外渡航した女性たちは「からゆきさん」と呼ばれた。このように世界への渡航を手配した、女衒として有名な人物に村岡伊平治がいる。 第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)、日本の統治を担当していたGHQは公娼廃止指令を出し、女給による売春を行う赤線を除いて遊廓は廃止されることになった[注釈 4]。 また、1955年(昭和32年)最高裁判所は、売春を前提とした前借金について『公序良俗に反するものであるとして無効』とする判例を確定させた[13]。さらに、上記「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」を批准するための国内法である売春防止法が1956年(昭和31年)5月に公布、1958年(昭和33年)4月1日に施行され、これによって赤線も廃止されることになった。 これら赤線地帯にあった店は、その後も小料理屋やトルコ風呂(現:ソープランド)などと名称を変え、管理売春や勧誘・斡旋などの売春助長行為ではなく、個人の自由意志での性行為の場所を提供する、という法令に抵触しない範囲で営業を行っている。なお、トルコ風呂の名称については、トルコ人留学生・ヌスレット・サンジャクリが厚生省(現:厚生労働省)に名称変更の訴えを起こし、名称がソープランドに変わった経緯がある[注釈 5]。 →詳細は「ソープランド § 改名問題」を参照 各国の概況

売春 - Wikipedia

4 notes

·

View notes

Text

#たべもの #うどん #大正庵釜春

田園や住宅地の長閑な郊外風景の中を愛環の高架は通っていて(愛環の路線は全線ほぼ高架になっています)、見ているとこまめに乗客も入れ替わっているようです。ほとんどが地域の方の日常生活需要なので、乗り通す人はそれほど多くないのではなかろうか。

今回は完乗が目的ではないので、岡崎駅の手前の中岡崎駅で下車しました。ちょうどお昼どきだったので、駅の近くにあるうどん屋さん、大正庵釜春さんでお昼ご飯にすることに。

有名なお店なのか、平日にも関わらず待ち列ができていました。味噌煮込みうどんが人気?なのか食べている人が結構多かったのですが、定番をいこう!ということで釜揚げうどんにしました。そして並ぶだけあって、さすがの美味しさ。もちもちのうどんで、シンプルだからこそ本当に美味しいうどんでした。

一応愛環に乗ったよ記録。↑

お腹も満たしたので駅近くをぶらついて��ると、八丁味噌の工場と売店を発見。工場見学も行っているようですが、平日は毎時00分からの開催とのこと。訪れたのが15分くらいだったので、これから45分待つのもな……と、今回は見送ることにしました。海外からの視察?(観光客という感じではなかった)なのか、欧米系の方が20人ほど売店にいて英語が飛び交う中、私たちはその中を掻い潜るようにしてミソスープのフリーズドライを購入するのでした。

しかしなんか建物がレトロというか凄い感じだぞ、と思って調べてみると、昭和2年に建てられたもののようです。少し前に関東大震災が起こっているので、耐震を意識した丈夫な建物になっているんだそうです。

10 notes

·

View notes

Photo

トヨタ カローラ 1984年

郷ひろみ

(Xユーザーのhimさん: 「トヨタ カローラ(1984年 昭和59年) 40年前の2月13日、前年5月12日に5代目に移行した80系が早くも40ヵ所の改良を実施。ひと目で分かり易いのはバンパーカラー部分の拡大でしょうか。 この時点では、15年連続年国内間販売1位ですが、更に2001年までの33年間も記録を更新続けるのです。 https://t.co/lKawXGxWHu」 / Xから)

24 notes

·

View notes

Text

2025.1.23

中村明珍のイベント会場がオープン!

元銀杏BOYZのギタリストで、現在山口県の周防大島で農家兼僧侶として活動中の中村明珍の企画ユニット「寄り道バザール」が、戦後まもなく建てられた木造の芝居小屋を買い取りました。長年地域の交流、文化発信の場として使われてきた会場が解体回避、存続決定となりました。会場名を新たに『和佐星舎』と名づけ、いよいよ3月から活動をスタートします。

その柿落としとして、落語会と音楽イベントの開催が決定しました!

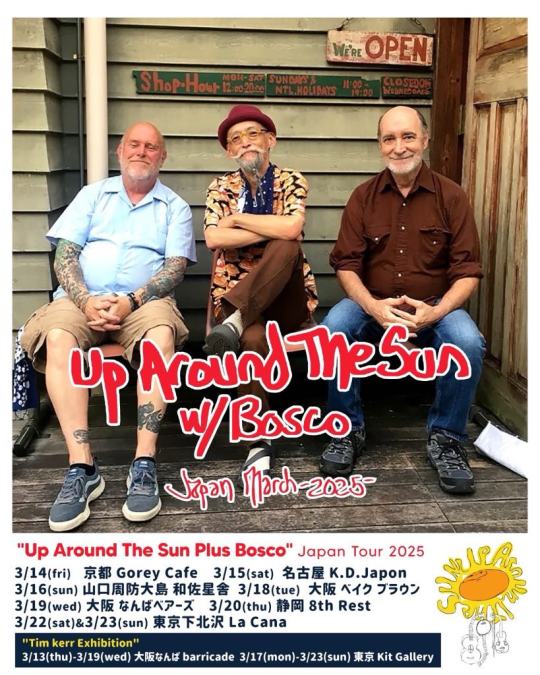

和佐星舎オープニング記念『Up Around The Sun w/ Bosco Japan Tour 2025』

日時:2025年3月16日(日) 開場 18:00 / 開演 19:00出演:Up Around the Sun w/ Bosco (from Austin, Texas) メンバー:Tim Kerr (Acoustic G) ・ Jerry Hagins (Banjo)・Bosco (Fiddle)

二階堂和美 with 黒瀬みどり、Vanishing Men

チケット 一般 / 前売 3,500 / 当日4,000円(各+ドリンク代) 中学・高校生 / 前売 1,000円 / 当日1,500円(各+ドリンク代) ※要学生証提示 ※未就学児・小学生無料(必ず保護者同伴)

チケット取り扱い:https://yorimichishop.com/ 主催:寄り道バザール 制作協力:ベストフレンド・COFFEE コナ 後援:和佐自治会・周防大島町・周防大島町教育委員会

Up Around The Sun -- パンクとファンクを融合したBig Boys を始め数々のバンドのギタリストでビジュアルアーティストであるTim Kerrと、Banjo奏者Jerry Haginsの2人組ユニット。今回はそこにフィドル(ヴァイオリン)奏者・Bosco氏が加わるスペシャル3人編成。前回来日時にこの3名で録音された最新アルバムとと���に、レジェンドの生の演奏をご堪能ください。

そして今回はさらにスペシャル、なんと歌手の二階堂和美さんが出演を快諾してくれました!寄り道バザールの周防大島でのライブ1回目に出演してくれて以来約10年ぶり、待ちに待ったライブです。唯一無二の歌声、バイブレーション。この場所で全身で浴びられる幸せ。

なによりこのライブを作るきっかけとなった大切なバンド、大阪からMasaki Poserと横須賀のNathanによるユニット、Vanishing Menも来島。お二人は2年ぶり2回目の出演。深く揺らぎ、美しい旋律の気持ちよさに浸ってください。

この三組でのライブの場が生まれるなんて。うれしさMAXです。皆さんとともに楽しめるのを心から楽しみにしております。 プロフィール

Up Around The Sun w/ Bosco メンバー:Tim Kerr (Acoustic G) ・ Jerry Hagins (Banjo)・Bosco (Fiddle) オースティンのレジェンド、Tim KerrとJerry Hagins によるアコースティックデュオ。そこに、前回来日ツアー時にレコーディング参加したFiddle奏者・Bosco氏が加わるスペシャル3人編成。大阪で録音されたそのアルバムは2024年7月にセルフタイトル”Up Around The Sun w/ Bosco“として発表。 2025年の日本ツアースケジュールは以下の通り 3/14(fri) Kyoto Gorey Café3/15(sat) Nagoya K.D.Hapon3/16(sun) Suo Oshima 和佐星舎3/18(tue) Osaka Bake Brown3/19(wed) Osaka Namba BEARS3/20(thu) Shizuoka 8th Rest3/22(sat) Tokyo La Cana3/23(sun) Tokyo La Cana"Tim Kerr Exhibition"3/12(thu)-19(wed) Osaka BARRICADE3/17(mon)-23(sun)Tokyo Kit Gallery

Tim Kerr(Up Around The Sun) make art, play music, take photos, breathe1956年3月11日生まれテキサス・オースティン在住。BIG BOYSを始め、POISON 13, BAD MUTTHA GOOSE, MONKEYWRENCH, JACK O’FIRE, LORD HIGH FIXERS, THE NOW TIME DELEGATIONなどのバンドでギタリストを努める。パンクにファンク、ブルース、ガレージなどを融合した音楽の先駆け的存在。また、国内外の数多くのバンドのレコーディング・プロデュースも含め、その影響力は多大で多岐にわたる。絵画と写真のアーティストとしても活躍し、レコードジャケット、ポスター、本、広告、スケートボードデッキなどを手がけるほか、世界中で個展を開いている。

Tim Kerr インスタグラム

二階堂和美 ジャンルにとらわれない音楽性と、類いまれな歌唱・表現力で国内外から幅広く支持されているシンガーソングライター。1999年のデビュー以来多くのミュージシャンと共演し、その変幻自在ぶりを発揮。現在までに約20作を発表。代表作は2011年発表のアルバム『にじみ』。スタジオジブリ映画『かぐや姫の物語』(2013年)で、主題歌「いのちの記憶」を作詞・作曲・歌唱。NHK「おかあさんといっしょ」への楽曲提供曲に「ショキショキチョン」(作詞・作曲)、「ぎゅーっはかせ」(作曲:渋谷毅)。著書に『負うて抱えて』(晶文社) 他。CM歌唱も多数。広島県在住。浄土真宗本願寺派の僧侶でもある。

www.nikaidokazumi.net Vanishing Men Masaki Poser(BRONxxx、LP)とNathan Bennett(Capricorns, Bridge & Tunnel, White Daughter)によるユニット。30年前にサウス・ロンドンで出会い、ハードコア・パンクへの共通の愛で結ばれた。2022年、ふたりは日本に住みながら、なぜ一緒に活動しないのか不思議に思っていた。そして、バンドよりもデュオの方が手間がかからないということを経験から学び、Vanishing Menが誕生した。 中村明珍 農家兼僧侶。1978年東京生まれ。2013年までロックバンド銀杏BOYZのギタリスト・チン中村として活動。2013年3月末に山口県・周防大島に移住後、「中村農園」で農業に取り組みながら、僧侶として暮らす。また、農産物の販売とライブイベントなどの企画を行う「寄り道バザール」を夫婦で運営中。2021年3月に初の単著「ダンス・イン・ザ・ファーム 周防大島で坊主と農家と他いろいろ」(ミシマ社)を刊行、現在続きを連載中。2024年から真言宗善通寺派・「不動院」住職。 和佐星舎開館までの経緯かつては塩づくりを行っていたといわれる地域・和佐。昭和24年に、住民たち自らの手で山から木材を切り出し、船で海の上を運びながら、「青年会館」の名で建立。芝居小屋として、自身たちが舞台に立ったり、歌舞伎座を呼んで興業を行ったりしながら、のちに地域住民の「公民館」として幅広く使用されるようになりました。和佐の出身である作詞家・星野哲郎ゆかりの地であることから、鳥羽一郎や島津亜矢、水前寺清子などの多くの歌手も出演。のちに寄り道バザールではキセル、二階堂和美のライブや立川志らく、立川談笑の落語会、山縣良和によるワークショップなどを開催。ところが2019年、住民の話し合いで「解体」が決定します。修繕が必要な箇所はあるものの木材は丈夫なため、解体を回避する方法を模索していくことに。6年後の2024年10月、町から売却が告示され、2025年1月寄り道バザールが購入。存続が正式に決定しました。新公民館がすでにあることから、名前を「和佐星舎」に改名。前述の作詞家・星野哲郎や和佐の海岸「星のビーチ」、周防大島の正式名称「屋代島」の由緒にちなんで名づけました。今後もこれまでの地域での愛され方を継承しながら、老若男女問わず楽しめる、新しい居場所にな��ようにいろいろ企画していきます。経緯について、詳しくはweb「みんなのミシマガジン」(ミシマ社)の「ダンス・イン・ザ・ファーム2」にて連載中。

2 notes

·

View notes

Text

天守閣 小田原城天守閣 「天守」とはお城の象徴ともいえる建物で、お城の内外を見張るための物見櫓や蔵などとして用いられました。江戸時代までは「殿主」「殿守」などとも記され、「天守閣」と呼ばれるのは明治時代になってからのことです。江戸時代の小田原城は江戸の西を守る要の城とされ、徳川将軍家の宿所としても用いられました。寛永11年(1634)には、京都へと向かう途中の三代将軍徳川家光が天守に登り、武具を見たり展望を楽しんだりしたという記録が残っています。 元禄16年(1703)の大地震で、天守を含めた小田原城のほとんどの建物が倒壊・焼失しますが、天守は宝永2年(1705)に外観三層内部四階の「天守櫓」、入り口の「付櫓」、両者を結ぶ「続櫓」の三棟からなる櫓群として再建され、明治3年(1870)の廃城・解体までその姿を保ちました。 現在の天守閣は、昭和35年(1960)に市制20周年の記念事業として鉄筋コンクリート造で復興されたものです。復興に際しては、江戸時代の天守引図(設計図)や模型を参考に外観が復興され、最上階には周囲の景色を楽しめるように高欄が設けられました。 そして、平成28年(2016)には耐震改修工事と展示の全面的なリニューアルが行われました。天守閣内部では古文書や甲冑・刀剣、発掘調査による出土品などを展示し、小田原城の歴史を紹介しています。 標高約60メートルの位置にある最上階からは相模湾が一望でき、晴れた日には三浦半島や伊豆大島、遠く利島、房総半島までを望むことができ���す。

“Tenshukaku” means “Castle tower”, the symbolic structure of a Japanese castle. This castle tower served as storehouse, watch tower, or others in Edo period. Having a role to protect the west of Edo, the capital of Japan, the Odawara Castle was a special castle that even the Tokugawa shogunate family stayed at. Although having been demolished during the Meiji period, it was restored in 1960. Since a large-scale renewal completed in 2015, various historical materials such as armors, swords, etc. have been exhibited inside the structure. From the topmost floor of the Castle tower, the superb view of the entire Sagami-wan Bay can be enjoyed.

[Chinese]

文久図(小田原城天守閣蔵) 文久年間(1861~1864)に作られたとされる絵図で、幕末期の天守の姿が描かれています。

天守閣入場料 Admission fee 個人 - person | 団体 - Group (more than 30 people) 大人 - (over 15 years old) 500円 (500 en) | 400円 (400 en) 小中学生 - Elementary/Junior high school student 200円 (200 en) | 160円 (160 en)

開館時間:AM9:00~PM5:00 (入館はPM4:30まで) 9:00A.M. - 5:00P.M. (Last admission 30 minutes before closing time)

Vocab 天守閣(てんしゅかく)castle tower, keep, donjon 天守(てんしゅ)castle tower 象徴(しょうちょう)symbol, emblem, representation 内外(ないがい)interior and exterior 見張る(みはる)to stand watch, guard 物見櫓(ものみやぐら)watch tower 用いる(もちいる)to use, make use of 殿主(でんす)(Buddhist) priest in charge of a temple’s clerical duties 殿守(とのもり)palace guard [same for 主殿(とのも)] 記する(きする)to remember, to note とされる )…is considered to… 将軍家(しょうぐんけ)family positioned to accede the shogunate 宿所(しゅくしょ)address, lodgings, accomodations 途中(とちゅう)en route 徳川家光(とくがわいえみつ)Tokugawa Iemitsu 武具(ぶぐ)arms, weapons 展望(てんぼう)view, outlook 元禄(げんろく)Genroku era (9.30.1688-3.13.1704) ほとんど almost all (of) 倒壊(とうかい)destruction, collapse 焼失(しょうしつ)destruction by fire, being burnt down 宝永(ほうえい)Hoei era (3.13.1704-4.25.1711) 外観(がいかん)outward appearance 付櫓(つけやぐら)attached turret/watchtower 両者(りょうしゃ)pair, two people, two things 続櫓(ぞくやぐら)a row house watchtower that continues from the gate watchtower)(櫓門) 棟(とう)counter for buildings 群(ぐん))group 廃城(はいじょう)abandoned castle 解体(かいたい)demolition, taking down 保つ(たもつ)to keep, preserve 市制(しせい)municipality 鉄筋コンクリート(てっきんコンクリート)reinforced concrete 復興(ふっこう)reconstruction, restoration に際して(にさいして)at the time of, during 設計図(せっけいず)plan, blueprint 模型(もけい)model 最上階(さいじょうかい)top floor 高欄(こうらん)railing 設ける(もうける)to prepare, provide 耐震(たいしん)resistant to earthquakes 改修工事(かいしゅうこうじ)repair work 展示(てんじ)exhibition, display 全面的(ぜんめんてき)total, complete, extensive 古文書(こぶんしょ)historical document, archives 甲冑(かっちゅう)armor and helmet 刀剣(とうけん)sword 発掘(はっくつ)excavation 出土品(しゅつどひん)artefact, archaeological find 標高(ひょうこう)elevation 相模湾(さがみわん)Sagami Bay 一望(いちぼう)sweeping/unbroken view 三浦半島(みうらはんとう)Miura Peninsula 伊豆大島(いずおおしま)Izu Oshima 利島(としま)Toshima Island 房総半島(ぼうそうはんとう)Boso Peninsula 望む(のぞむ)to expect, hope for, look forward to 入場料(にゅうじょうりょう)admission fee 入館(にゅうかん)entrance (into a library, museum, etc.)

#日本語#japanese language#japanese langblr#japanese vocabulary#日本#japan#japanese history#日本歴史#odawara#小田原城#Odawara castle#小田原市#and with that I'm through with Odawara :D Pics from Tokyo will be next

19 notes

·

View notes