#個人経営カフェ

Explore tagged Tumblr posts

Quote

これが世界最大という超超巨大書店を、どーんと僻地でもなんでもいいから街が作れそうな平野に作ってほしい。その超超巨大さは世界第2位を突き抜けてほしい。 政府もテコ入れし、クラウドファンディングも募り、数多ある企業も全勢力が参入してほしい。もうとにかく全力をかけて作ってほしい。 「そんなことして失敗したらどうする?!バカじゃん?!」とか考えず作ってほしい。勝算とか考えず勢いで作ってほしい。 そこには和書だけではなく洋書もある。西洋の本だけではなく中国語の本、アラビア語の本、アフリカーンス語の本、とにかく片っ端から「いやこれいらんだろ」みたいな本だったとしてもすべておく。 なんなら和書が中央ではなく洋書が中央である。日本語を中心で考えてほしくはない。言語別に存在する知の量に応じた配分をしてほしい。 客層に応じてカテゴリ分けは必要だろう。1つの書店だけでなく複数の書店が統合してもかまわない。古本屋を集めてもかまわない。 「よくわからなくても物理の本を買うなら日本のここへ行け。たぶんあるから」という状態になっていてほしい。日本の中規模以上の書店はほぼすべてここに集める。 全勢力が協力してできた超超巨大書店を中央に据えて、その周りを他の超巨大書店が取り囲む。その周りは巨大書店。その周りは中規模書店、その周りには小規模書店。 海外からも片っ端から誘致する。必要なら補助金も出す。「バカなの?」とか「さすがに海外出店は難しいです」とか一蹴されるだろうが「まあ採算とれそうだからいいよ」と言われるまで粘ってほしい。 税金をたくさん投入してもかまわない。重要なことは「そこにある」「とにかく日本のここに来たらある」「お前のやりたいことは知らんけど本がほしいなら日本のここに行け」という願いが叶う場所だ。 例外を作ればそのブランドは失われる。このブランドこそが他国が追随不可能な圧倒性を生む。先行者利益だ。バカすぎて1つ1つで見るとデメリットしかない行為が、結合すると巨大な1つのメリットを作り出す。 どこかで手を抜くと終わる。そんなことまでする必要ないんじゃないのとか、それってめちゃくちゃ損しますよねとか言われようが、究極に本を集める。 書店と書店の隙間にはさまざまなカフェが立ち並ぶ。個人で経営するカフェからチェーン店が密集する。コンビニも立ち並び、公園には読書に適したベンチがある。公園は読書に最適化されている。 その街にはどこにでも椅子が置いてある。買った本をすぐ座って読む人向けのものだ。 この街には有名人が毎日のようにやってくる。たとえば「ビ��・ゲイツが本を選びに来日!」など当たり前のことになるだろう。 読書家はこの街の付近に別荘をかまえる。なんにもなかった僻地の近隣に富裕層街が誕生し、地価がとんでもなく上昇する。意味不明なおいしい話だ。 一方で本を読むことが目的でない人間には居心地が悪い空間になる。この街に存在している人間はほぼ全員本かその周辺が目的なのだ。本以外が目的の人間は異様に目立つようになり警戒される。 街の中央部分は徹底的に、本、本、本、本、本、と本が存在するのが当然の本の密集空間になっている。普通の人間が「ここまですることはないんじゃ・・・だって採算とか・・・」とドン引きするぐらいの熱量で本で溢れかえっていてほしい。 地面に敷かれたタイルには、文章が書かれている。まっすぐ歩くと偉人の言葉などがそのまま読めるようになっているのだ。たとえば「良い本は私の人生におけるイベントである。」「本の無い家は窓の無い部屋のようなものだ。」「天才とは努力する凡才のことである」などという文が永久に書かれている。有名な書の冒頭部分だったりもあるし、古典文学もあるし、文学のみならず数式も書かれていたりする。それを読むだけで日が暮れる。 この街の広告はすべて本に関するものでいっぱいだ。ほかでは絶対に見られない、読書家にだけ向けた広告が撃たれる。「こんな難しそうな本の広告ある?」というのがそこここで見つかる。 たとえばベトナム語のマンガの新刊広告なども見受けられていてほしい。 この街にあるのは紙の本ばかりではない。電子書籍派のための書店もある。他では絶対採算がとれないような形の店であっても、「読書家が毎日のように集まることが普通」の街特有の書店ができる。たとえば巨大な8Kモニタにその人へレコメンドされた電子書籍が大量に表示され、立ち読みすることができるとか。「辞書専門店」や「単語帳専門店」や「栄養学書籍専門店」などがあったりもする。そういうものを作っても不思議と利益が出るのだ。 この超超巨大書店圏内部には研究所や大学なども誘致する。どのような言語でも関係ない。化学系のカテゴリが立ち並ぶ「化学通り」のようなところには実験器具専門店も立ち並ぶ。 そういうところは、基本的には英語がメインだ。英語の下に日本語が書かれている感じ。イメージ的にはハリーポッターだろうか。ときどき「なんで化学通りにオムライス専門店がこんなにあるんだよ」などということもあるかもしれない。秋葉原や神田にカレーがたくさんあるようなものだろう。 やや込み入ったところにはマイナーな本屋がある。「なんだよこの本屋・・・」という、見るからに異国感が漂う本屋だ。謎の部族の謎言語で書かれた謎の材質の本が置いてあるなど。���クロノミコンのような本も見つかる。 石版などもなぜかある。読書向けの椅子専門店もある。「本のためだけの椅子専門店」が生存できる場所は日本ではここしかない。 しかし、この超超巨大書店群の主目的は「本の集積」である。そこから逸れるようなことがあってはならない。何か欲をかいて「ここに企業をうんたら」などとして利益を優先するとこの街はあっという間にその意味をなくし滅びるだろう。ありとあらゆる人々が周辺の利益を求めて集ってくる。そういうのを一蹴できるような体制であってほしい。 「この街意味ないだろ。なんで作った。赤字だろ」と罵られながらも存続する街であってほしい。そして、そう罵る人も、ひとたびその街に入ると「すげえ・・・この街は地球に必要だわ・・・」とどうあがいても認めざるをえないほど感動できる街であってほしい。街自体で見ると赤字なのだが不思議と日本経済が潤う源泉である摩訶不思議都市であってほしい。完全に未来へと投資された都市である。 この街では、夜もたくさんの書店が営業している。こんな大きな本屋が24時間営業できるのはこの街しかありえないとなっていてほしい。「夜眠れないな・・・本でも買いに行くか・・・」という人外の行動を普通にするような場所であってほしい。 街の周囲には民家が立ち並ぶ。ただしこの民家に住む民間人はややおかしい。本のために移住してきた狂信者たちだ。軒先には自分の選書が並び「1冊100円」などと書かれていることも多々ある。 富豪がゴッソリ買っていくことを見越して少し離れたところに在庫置き場がある。 富豪が「ではこの棚からこっちの棚まで」などと爆買いしていく。もはやテロリストのようなものだが、そんなことは気にせずまた入荷する。本はバカみたいに売れる。 近隣の都市はこの超超巨大書店都市のおかげで経済効果がある。 この街は、「日本人なら1度は絶対行け」と呼ばれる場所になる。そしてひとたびそこに立ち入れば「世の中にはこんなに知識があったのか」「世の中はこんなに頭のいい人たちで溢れかえっていたのか」ということが、嫌でも全身の細胞に刻みつけられる。伊勢神宮みたいなものだ。それよりも神々しいかもしれない。 そして、全身の細胞で体感したその人は、格段に読書するようになるだろう。それは地元へ帰っても同じことだ。一流を目の当たりにした者は一流になる。 取次の問題も、書店が潰れかけている問題も、日本人が本を読まなくなってしまっている問題も、経済が深刻化している問題も、だいたい解決できるだろう。 誰か作ってください。 ちなみに国防にも役に立ちます。一度作ってしまえばここを潰すやつは「バカ」なので。ペンは剣よりも強し! 書店は兵器です。 追記 ジュンク堂書店など大型書店が潰れかけているのは知っている。 ただそれは、「本がたくさんあっても意味がない」のではない。逆。 大型書店であっても、本が少なすぎるのが問題である。 だいたい日本語の本というのは大して範囲が広くない。 それに「物理本を読む人が少ないから本屋が潰れちゃう」というのも逆だ。 「物理本を読みたいと思う人を増やす。そのためには本屋すべてが潰れることも辞さない」という情熱が正道である。 本というのは知の源泉である。だから知識がない人に迎合すれば、潰れるのは自然だ。知識がない側に与するのだから。 本の機能はそれとは真逆であり、全体を引っ張り上げるものである。知識がない側が「欲しい」と願える場にすべきなのだ。 ない側に媚を売っていれば潰れて当然。 「この本は今は読めないけれど、読みたいと思う」そういうものがない。 「この本は内容はちんぷんかんぷんだけど、そういう本の存在を知っている」そういうものもない。 ジュンク堂書店などですら、知らない人々が多い。大型書店の重要性を知覚できていない。入ったことがない人間もいる。 だからこそドカンとぶち上げるのだ。 記事を読んでくれた人へ: 記事を読んでくれたのはありがたいが、たぶん自分が考えている規模と読んだ人が考えている規模に大きな差があると思う。 自分が考えているのは、もっとも小さく考えても深圳書城中心城の数十倍の大きさであり、既存の書店をちょっとだけ大きくしたものとか、蔵書が全く同一であるような大型書店が単に10個ある街という形ではない。 コーチャンフォーつくば店は50万冊、池袋ジュンク堂書店は150万冊、深圳書城中心城は400万冊、国会図書館は4685万点。Amazon Kindleは60万点。 自分が言っているのは、数億冊あるような書店群である。つまり、コーチャンフォーやジュンク堂書店や紀伊國屋書店は超超巨大書店(世界中の意味わからんハイレベルの本から選びぬかれ集まったエリート本屋)の周辺を取り囲む「日本区域最大の超巨大書店」の周辺を取り囲む「大型書店の1つ」という状態を考えている。ブックオフなどはその周りを取り囲む中型書店になるだろう。その周りを、身近にあるご近所の本屋さんがたくさんずらーーーっと並んでいるというような領域だ。いうならばこれが日本区域である。 世界の蔵書数はGoogleによると約1.3億冊であるらしい。日本区域内に別に中国語や韓国語の本があることもある。ただし日本区域の横には韓国区域だったり中国区域だったりする。その中国区域でもばかみたいにデカい超巨大書店があり、それを取り囲むようにジュンク堂書店並の大型書店があり、英語区域では……というような状態だ。言語別に分けられているだけでなく、「数学領域」で分けられていることもあり、そこでは「高校数学」の棚に世界各国の高校数学が並ぶ。数学の参考書を買いに来た高校生が、カメルーン人の中学生と仲良くなるみたいなことも想定できるわけだ。 地方のクソデカ本屋が数百個単位で入る「は・・・?」「この街が・・・全部・・・本屋さん・・・?」という規模の書店群である。 イメージとしては↓な感じ。 まもなく目的地の駅に近付く。電車にいる人々は全員が本を読んでいる。スマホを触っている人たちなど誰もいない。不思議な光景だ。多くの人がそわそわしている。初めて来た人たちが多いのかもしれない。 電車が駅に滑り込み走って降りる人々の後ろでのんびりと降りる。全く、はしゃぎすぎだろう。 降りた直後、本の形をした案内板が表れた。真っ先に飛び込んできたのは「↑ バベル中央書店」というやたらとデカい黒文字と、その下にあるや���大きな黒文字の「↑ 北区域書店」だった。 右を向くと・・・あれは・・・本の自動販売機?! 本を自販機で販売するのか。カルピスの作り方・・・自動販売機の歴史・・・Why could he make vending machines?・・・なるほど。 床には文字が書かれている。Station, State, Statue, Status. 何のことやらわからない。 改札を出る。改札を出ると、ああ、もうこれは本のテーマパークだ。最奥部に見える巨大な塔には雲がかかっている。おそらくあれが中央書店だ。その横には数えるのもバカバカしくなるほど書店が並ぶ。街には今まで見たこともないような人々で溢れかえっていた。ベンチでは読書をしている中東とおぼしき人が中国人らしき人と何やら議論している。彼らが話しているのは何語だろうか。 デジタルサイネージで目まぐるしく本の広告が入れ替わっていく。「サウダージにさようなら」「入門グロッキング」「般若心経の終焉」 ぼうっとしているとハトが飛んできた。ここでは何やら、ハトでさえ賢く見える。予算は5万円だったが、足りるだろうか。 Amazon倉庫でもないんだって。 なんか全然伝わっていなくてものすごく悲しい。 子どものときに巨大書店や巨大図書館に人生で初めて行ったときとか、論文と大学と研究の仕組みと接したときに、知の偉大さに震えたことがないだろうか。 目に見えないものは見えないことが多い。たとえば、ライブ会場に行ったことがなければライブの偉大さは本当にはわからないし、「本当にこんなにたくさんの人がファンなのだな」ということもわからない。 記号接地問題ともいうらしいが。 いま「自分が考えるクラスの巨大な本の集積地を人類の誰もが見ていない」というのが問題であると思う。誰1人として。 そういう知がたくさんあることは存在としては知っていても、「それを見たことがある人は誰もいない」のだ。いわば、月は見えるけど、月に行ったことは誰もいないような状態だ。 神田の古本屋街や、既存の大型書店というのは、いわば地球上にある月に似たところでしかない。「たぶんこれとこれがこうなると月」というふうにしか想像できない。だが月に行かなければ月の隕石は無いのだ。 ほとんどの人は、目に見えないなら存在しないと感じてしまう。マッチングアプリで人間を左右にスワイプするとき、人間ではないように扱う。それは人間として存在しているのに。 一方、眼の前に相手がいるとき、同じように左右に指を振って弾くのは容易ではない。こ���が目の前にあるかないかの大きな違いである。 自分が言っているのは、そういう知の集積の偉大さが理解できなくてもとにかくそこに行けば、「ああそういうこと」「人類は偉大だったのか」と、誰もがたちどころにわかってしまう場所がほしいということである。 それから、実現の不可否はともかくとして、「え、そういう本屋あったらめっちゃいいな〜〜〜〜〜〜〜〜〜」と感じてほしい。

ド田舎に世界各国の超超巨大書店が集積する都市がほしい

8 notes

·

View notes

Text

休暇。

10月1日~長期休暇だという噂が職場に流れていた。長期の休みなら行きたい場所はたくさんあったが、噂が流れはじめたのは8月の末くらいで、そんな時期から用意しはじめたのでは何も間に合わない。釧路と舳倉島、どちらにするか悩んだが、どちらも現実的ではないのであきらめて、結局長期休暇は取らずに、四連休だけ取ってあとは出勤した。来年も同じ時期に長期休暇があるのなら、半年くらいまえには教えてもらいたいし(一年後の予定がすでに決まっているような生活をしている人間なので)それなら周到に旅に出られる。

とはいえ、せっかくの休暇なので何かしたいと思っていたら、東京のイゼルローンフォートレスでキルヒアイスのアフタヌーンティーへ行けることになった。

東京は文フリで年に多いと二回くらい行くのだが、単純に『遊びに行くだけ』というのは、何年ぶりか……。イベントまえのストレスや緊張、イベント後の疲れのない旅行というのは、もしかしなくても十年くらいは経験していないのでは? という…。

いつもは始発に乗るのをすこしゆっくりの電車に乗って名古屋駅へ。

平日の、しかも朝だからすんなり食べられるだろうと思っていた名古屋駅名物「ぴよりん」のモーニングは、びっくりするくらい人が並んでいた……。とりあえず名前だけ書いて、出かける直前にバタバタしてて買えなかったお土産を探しに行くも、あせってしまいぴよりんのバウムクーヘンを一個しか買えないまま、席へ通される。 そしてぴよりんモーニングを注文して食べる。 当たり前だがこの「カフェ・ジャンシアーヌ」は、ぴよりんを求めているひとがわざわざ並ぶお店なので、みんなぴよりんを食べる。いろんなひとが「ぴよりんモーニング」を注文するのを、「ああこの人たちはみんな、ぴよりんを楽しみにこのお店に朝早くにやってきたんだなあ」という幸せな気持ちで感じることができる。とてもいい旅立ちの朝だった。

新幹線は少し遅れている便もあったようだったが、わたしが乗るのは大丈夫だった。予定通り東京駅へ着き、約束の駅へ。

休日はとても並ぶというラーメンのようななにかのお店へ連れて行ってもらう。透き通ったスー��に、きしめんみたいな麺(麺は10種類くらいからえらべたが、初心者なので先達に従って頼んだらきしめんみたいなのだった)、たくさんのネギとパクチーが浮いている。パクチー大好きなので、追加すれば良かった。とにかくめちゃくちゃおいしくて、スープまで飲んだ。 到着したときにはお店は結構すいていたのに、すぐに満席になって、お店を出るころには人が並びはじめていた。

皇居まで歩いて行ける距離だというので案内してもらう。 人生で実は皇居に行く(しかも結構���の一般人が入れないようなところまで入れる)機会があったのだが、一度も行かなかったので、皇居は初体験だった。入り口は閉まっていて、見学はできなかったのだが、かつて皇居へ入る機会があったころからはずいぶん違う道と考え方をしているわたしには、そういうものなのだと思った。偶然だが。 皇居の周りは走っている人がたくさんいた。柳がたくさん生えていて、風が目に見えるので気持ちよかった。 「このお堀、冬は鳥がきそう」と言ったら、案内してくれた人が、「黒くて足がこんな鳥がくる」と指を三本立ててオオバンを表現したのが面白かった。たしかにオオバンは、カモとかと違って、指が��かれていて足がへら状になっていない(指がわかれていてそれぞれに水かきがついている)。

そのあとは、紅茶屋さんへ。いろいろ悩んだけど、暑かったのでレモンティーを頼む。たくさんおしゃべりして、二杯目も。ロイヤルミルクティーを飲む。どれもおいしかったし、カフェはとても居心地が良かった。 いつも東京で誰かに会うときは、イベントの後の打ち上げとかで、疲れとお酒でハイになってたり、時間も時間だから焦っていたりするけれど、ゆっくり時間を気にせずおしゃべりができたのがうれしかった。 だれかに会いに行く旅、というのを久しぶりにしたなあと思った。

その人とは別れて、イゼルローンフォートレスへ。十年来のフォロワーさんと会う。BL短歌の頃に出会っていて、タイムラインでは毎日のようにおしゃべりしているのに、会うのはこれが初めてなのが不思議。 イゼルローンフォートレスは「銀河英雄伝説」という小説のコンセプトカフェ(公式)で、物語の中の陣営で席がえらべたようで、イゼルローンを選んだよ、と言う話だったが、なにが違ったのかよくわからなかった。記念の銀貨・金貨をもらったり、コースターをもらったりした。ドリンクについてくるコースターにシェーンコップが含まれていたのを、ながれるように渡されたのがおもしろかった。 アフタヌーンティーのケーキにひとつめちゃくちゃ酸っぱいのがあって複雑な顔をしていたら「酸っぱいのきらいだもんね」と言われて、「やっぱりいつも一緒にいる人だ!」と思った。 ライチョウのぬいぐるみをもらう。夏羽と冬羽を選ばせてもらう。まだ夏羽のオスにしか出会っていないので、夏羽をもらった。 ひとしく一緒にわちゃわちゃしているフォロワーさんたちにお土産を買う。今日発送したが、よろこんでくれるとうれしいなと思う。 自分用には、箸を買った。迷ったけど、同盟の箸にした。 世界が平和でありますように、この小説の主人公の一人が語るような、健全な民主主義の世界にたどり着き、すこしでも長くそれがつづきますようにと祈る。

翌日。 泊ったホテルの近くに野鳥のサンクチュアリのような場所があるようだったが、とにかく「緑色のインコ(ワカケホンセイインコ)」と「オナガ」が見たいと思っていたので、目撃情報があり、さらに良く発生するという井の頭公園へいく。何年かまえ、みんなでアヒルボートを漕いで楽しんだ井の頭公園だ。朝早く到着したからか、あの楽しかったアヒルボートを漕いでいる人は誰もいなかった。 カメラを持っている人が何人かいて、鳥への期待が高まる。 池にはカイツブリとカルガモが浮いていた。

一生懸命探すも、オナガの鳴声とシジュウカラの鳴声しか聞こえないので、公園の管理塔で「緑色のインコはどこにいますか?」と聞く。 「夕方に群で飛んでくるけど、昼間はあんまり見ないね」と言われる。好む木とかが分かればそこから探せるのに…と思ったが、そういうのもないらしい。とりあえず玉川上水を遡る。オナガの声がたくさん聞こえるけど、全然見つからない。 ブラインドがもうけられているところがあって、鳥写おじさんがたくさんいたので覗いてみる。池があって、ムラサキシキブが池の周りに生えていたので、鳥は来そう。だけど鳥があらわれなかったので情報収集。ちょっと離れたところにたくさんいる場所があるとわかったので移動。

関東の人はもしかしたら「なんでこいつ、こんなにオナガ(とワカケホンセイインコ)を見たいんだ?」と思うかもしれないが、オナガは関東にしか住んでいないので、三重では見られないのである。

どきどきしながら歩いて行くと、まず見つけたのはオナガ。 「オナガだ!!!!めっちゃいる!!!!!オナガ!!!」もう大興奮である。オナガはしきりに飛びまわり、すぐに木の中に隠れてしまうので、まだ葉っぱが繁っている今は見つけづらいし、写真を撮るのがむずかしい。でもときどき、開けたところへ出てくるのでそれを撮影していると、��んか変な影が……飛んでくる……。なんて言うんだろう、ロケットみたいな……。日本にいるタイプの鳥ではない、形状の……。 目の前にとまったのはワカケホンセイインコだった! 「わーーーーーー!!!本物だ!!本物だ!!!!」 重いカメラとレンズを担いできたかいがあった……。このインコも木陰に隠れるし緑色なので、はっぱと紛れて見つけづらいし写真も撮りづらい……。 こんなトロピカルな鳥がなんでこんなところにいるかというと、外来種である。飼われていたのが逃げ出して野生化しているらしい。とても異様……。 寿命が30年くらいあるらしい。外来種についてはいろいろ思うことがあるし、その存在を全面的に肯定はしないが、かれらをここに持ちこんだのは我々人間なので、「彼ら」が悪だという立場にはわたしは立っていない。存在と言うよりは、「棲みつかせてしまった」構造や、行為を批判したいと思っている。 絶滅危惧種を「この目で見てことほぐ」必要があるとしたら(その行為の根底には人類の営為による贖罪と、その環境の改善への努力への約束が含まれると思う)、等しく外来生物も「この目で見る」必要があるとおもう。たしかに、都会の森の中に、この南国にいそうな姿は異様で、その「違和感」は、環境について考える動機になる。

とにかくワカケホンセイインコとオナガを見つけて満足する。 どちらも動き回る鳥なので、追いかけて歩いていたら、ひらけた場所に鳥写おじさんがたくさん集まっていたので寄っていく。 エゾビタキとキビタキを撮影していた。 今年はエゾビタキに出会ってないし、なんだかんだキビタキにもほとんど出会えないので見られて良かった。

名古屋駅でお土産にぴよりんを買いたかったので、はやめに東京を出ようと東京駅にもどる。 スマホリングが壊れてしまっているので、東京駅のちいかわちゃんのショップでちいかわちゃんのスマホリングを買おうと思っていたら、東京駅のちいかわちゃんショップは一時間待ちだった! あきらめて、東京駅にあるというクルミッコショップへ……人が全然いないなあと思っていたら、なんとクルミッコは売り切れ! そんなぁ~~と落胆��ながらお土産を物色していたら、普通の総合お土産ショップみたいなところにクルミッコとサブレのセットが売っていた。 「これ、おふくもち(赤福によく似た伊勢のお土産)みたいな……なんかそういうクルミッコじゃないよな?」と不安に思いながらレジに持って行くと、ちゃんと紅谷の袋に入れてくれたので本物のクルミッコのようだった。 崎陽軒のシウマイもほしくて、真空パックじゃなくてチルドのやつを探し回るが見つけられなかったので真空パックのを買って、お弁当も買って電車に乗る。 じつは朝、ホテルのバイキングでしこたま食べてから何も食べていなかったが、腹が減っていなかったので、帰りの近鉄特急で弁当を食べようと思って、新幹線ではもうすぐ車内販売がなくなるというシンカンセンスゴイカタイアイスを食べる。次に新幹線に乗るのは文フリの時だから、もう食べられるのはこれが最後の機会だ。いつまで経ってもやわらかくならないのを待っていたら、いつの間にか静岡を通過していた。豊橋辺りでなんとか食べ終える。そうこうしているうちに、名古屋。

駅でぴよりんを買おうと思ったら、めちゃくちゃ並んでいた。とりあえず特急券を買ってからぴよりんの列に並ぼうと思っていたら、いろいろあって列にならばず、特急も乗らないことに。 ゆっくり急行と鈍行で三重まで帰る。

急行と鈍行のベンチシートではお弁当は食べられないので、家に帰ってきてからお弁当を食べた。おいしかった。

良い旅をした。 翌日(つまり今日)伊良子へタカの渡りを見に行こうと思っていたのに、雨が��っていた。 来週からはとても忙しいので、今年は、もうヒヨドリの渡りを見に行けないだろう。

11月の半ばくらいには忙しいのは落ち着くので、そしたら、いつものアフタヌーンティーの秋のコースを滑り込みで食べよう。そしたらすぐに、ハッピーホリデーアフタヌーンティーがきちゃう。

月末に、今度は九州へ行く用事がある。九州では、カササギを探したいと思う。

13 notes

·

View notes

Text

スイスで見た博物館・美術館 備忘録

栄華で罪深い過去と共に。

いろんなヨーロッパ絵画や歴史��史料を見るなかで、少しだけヨーロッパやスイスのイメージが具体的になってよかったな。

ぜんぶ素人の適当な感想なので、気軽な旅行気分で流し読みしていただければ幸いです。

ラ・ショー・ドゥ・フォン

時計博物館

Lorelei and the Laser Eyesに出てきそうな大きく複雑で謎めいた時計がたくさん見られて楽しかった。歴史的な展示もされていて、最初は日時計・砂時計から始まるのだけれど、最後正確性を求めるうちに、メカメカしい原子時計までいくのが面白かった。

時を、航路を、労働を、計り刻む合理性の象徴としての時計。

写真は複雑なアナログ時計と精密な原子時計。

ヌーシャテル

美術・歴史博物館

地域のちょっとした歴史資料館見るのが好きなので。トラベルパスという共通観光チケットがあれば無料で見られるのも気軽でよい。(多くの博物館・美術館も同様)

小規模だけれど、全体的にまじめに作られていて好印象。精巧な自動人形が見られたのも楽しかった。緻密な絵を描いてくれる!

建物も立派。スイスは町中に豪華で立派で石造りの重い建物がずっとのこっている。

「植民地主義者の銅像をどうしますか?私たちは公共の場で何を、どのように覚えておきたいのでしょうか?」

印象的だったのは、地域の名士の銅像をどうすべきかという展示。ヌーシャテル中心部に立っている町の発展に寄与した名士は、実は奴隷貿易や三角貿易で富を得た人物であり、現代において彼を称える銅像が町にあるのは是か非か、市民はどう考えるのかという展示。地域の歴史紹介や美術家や歴史家など専門家のオピニオンビデオ、市民への公開アンケートなどを用いて多角的に議論の素材を提供する。正解はないけど、とりあえずみんなで過去を踏まえて考えて議論して、今後決めていこうというスタンス。

過去の他地域への搾取とそこから得た富・美を現在どう扱うべきかというテーマは、このちいさな地域の郷土資料館をはじめ、後述するようにほかの美術館当でも見られて、スイスやヨーロッパ全体での時流でもあるのかもしれない。

ベルン

パウル・クレー・センター

クレーの作品は今まで散発的に見たことあるだけでそんなに興味なかったのだけれど、作品をまとめて見られて、なんとなくよさがわかってよかった。作品保護の観点から、展示点数は規模のわりに少なめ。

限られた二次元の色と線という手法でいかに現実を描きうるかという自由で多様な実験みたいな作品が楽しい。絵単体というより、そのいろんな試みが自分には興味深かった。

晩年の、勢いを増すナチス・ドイツの勢力から逃れて故郷ベルンに戻ったのち、なぜか線と色に迷いが消え、寡黙で内省的で象徴性を増していくなぞめいた作品群が個人的には好みだった。

ローザンヌ

リュミエーヌ宮・自然博物館

たまたま休憩に立ち寄った立派な旧宮殿内に、無料で市民開放されている博物館があったので。

おおきなマンモスの化石があった!ほかにもたくさんの剥製(絶滅種も含む)や鉱物・化石が展示されていて、時間なくてゆっくり見て回れなかったけれど、思いがけず充実した展示があり楽しかった。ここも建物が古くて立派。

チューリッヒ

チューリッヒ美術館

中世から現代美術までいろいろなヨーロッパの美術作品がたくさん集まっている。自分の精神は近代で止まったままなので、いろいろな近代絵画が間近で見られてうれしかった。ほかの美術館等と違いトラベルパスは対象外で、別途入館料が必要なので要注意。

マグリットやキリコやフランシス・ベーコンの作品が近くで見られる!やった!!

ムンクのこの絵も、線と色合いの構成がしっかりしたふつうの風景画だけれど、見てるとつらくなってくるような感じがあってよかった。

現代美術

バングラデシュ・ダッカ出身の非営利コレクティブが作ったインスタレーションがよかった。少しだけダッカという地域と縁があったので。

急速な経済発展と社会の変化、押し寄せるたくさんの海外資本・商品・文化と市場社会、そのなかで抱える戸惑いや経済発展への期待や先進国への不信感。作品で表された、現地産業であるニットで編まれたキャンベル缶や粗末な屋台に並ぶたくさんの商品≒危険物のなかに、わずかに知っていたバングラデシュに住む彼らの思いを、芸術作品を通して改めて知れたようでよかったと思う。

デモによる政権交代後、みんなどうなるのかな。無事であるといいのだけれど。

ジャコメッティ作品

スイス出身の作家ということで、こちらも今まであまりよくわからなかった人なのだけれど、この機会にまとめて作品を見ることができてすごくよかった。人間性の衰弱と危機のなかでの抗い、というモダニズムなテーマよかったな。フランシス・ベーコンや河原温とかもそうだけど、モダニズムのなかで人体の徹底的な解体と再構成を描こうとする作品が好きなのかもしれない。

存在だけ再構成されたよろよろしてる犬。かわいいね。

企画展

チューリッヒ美術館のコレクションに多大な貢献をした武器商人「Sammlung Emil Bührle氏」の所蔵コレクションの今後の在り方について問うもの。

戦争という場を利用し、武器の販売で得た多額の富により築かれたコレクション。ここに飾られる絵画の額のすべてには「Sammlung E.G. Bührle」と刻印がされ��いる。モネのきれいな睡蓮などもこの額に囲われ、周辺情報が気になって作品単体の鑑賞が難しい展示。

なお、ほんの一部にナチス・ドイツがユダヤ人から押収した作品も含まれており、こちらについては返還手続きを進めており、展示不可となっているとのこと。

だから作品すべての来歴を明らかにし、それはQRコードで開示されている。展示自体がこれらの周辺情報含めて、たくさんの犠牲とそこから得た利益という過去のうえに築かれたコレクションをどう維持し、どういう文脈とともに展示していくか問題提起し、議論するための場となっている。

非常に難しい問いかけであり、自分にはどういう方向性に進むのがいいのかわからないし、作品鑑賞の場としては周辺情報が多すぎるし、けれど無視できない・そうすべきでない問題なのもわかる。過去からは逃れられないけれど、いつか作品そのものをちゃんと鑑賞できる環境が整えられる日が来るんだろうか。

日本では、国立近代博物館の戦争画展示や藤井光氏の展示などが、自分が知っている中では社会的・歴史的経緯に取りまかれる芸術と展示の問題を取り扱っていて、たまに気になって見に行く。

(チューリッヒ美術館まとめ)

いろんなお金と美術と考えが集まる場所なので、ものすごく駆け足に1時間半で見たら大変でした!

ジュネー���

ルソーの像・ルソーと文学の家

ルソーの諧謔と矛盾に満ちた「孤独な散歩者の夢想」が好きなので、ルソー詣でをしてきた。

家のほうはふつうに1Fでカフェを営業していたのが意外。テーマごとにおしゃれでコンパクトな展示となっていて、日本語ガイドのレンタルもありで見やすい。「孤独な散歩者の夢想」展示が見られたので満足!

国際宗教改革博物館

小ぶりな建物ながら、展示はきれいで整理され、非常に充実・意欲的な内容でよかったな。特設Wi-Fiで接続できるホームページから多言語対応されていて、しっかり翻訳された日本語で見やすく展示解説が読めるのも、ちゃんと説明しようというやる気を感じた。

当然プロテスタントの視点からの展示だけれど、あまり宗派に偏らず、比較的フラットに解説されている印象(自分がキリスト教に不明のためわからないだけかもしれないけれど)

聖書がラテン語からドイツ語・フランス語・英語に翻訳されることで、書物が権力関係を変え、そして社会が変わっていったことを、当時の書物を通して少しだけ思いを馳せることができるようでよかった。

写真はラテン語から英語やドイツ語など様々な言語に翻訳された、宗教改革当時の聖書。

ジュネーブに滞在し、宗教改革で大きな役割を果たしたカルヴァンについては、偶像崇拝を厳しく禁じていたため、彼が使ったといわれてるコップしか遺物が残ってなくて、それが展示されているのがおもしろかった。

宗教改革でよりモダンな形に切り替わったキリスト教が商業主義・物質主義に取り込まれていくこと、女性や疎外された人々がプロテスタントの教義について議論する演劇をもとにした映像作品、そして今日的な「プロテスト」の在り方など、意欲的な展示構成も見ていて楽しかった。時間の都合上、駆け足でしか見られなくて残念。

ざっくりまとめ

海外でもGoogle翻訳のカメラ機能で展示解説をおおむね読むことができるので本当に助かる。ホームページやガイド端末で日本語含めた多言語対応しているところも意外とあった。

自分が行った場所はどこに行っても古く重い石造りの建物が残っていて、重く逃れられない過去のなかにずっといるようで印象的だった。

小さいけれど、伝えたいことがちゃんとあって、資料の保存や展示の意義を問い続けるような博物館・資料館は、国内外問わず見ごたえあっていいなと思う。大きな美術館や公設の資料館とかもそれぞれ姿勢に違いがあって、いろいろ見られて勉強になった。

最後にいい感じの湖の写真で終わります。湖は最高。

5 notes

·

View notes

Text

先日タラウマラにふらりとやって来たヴァキューム・レコーズの福嶋嘉章、自称年商5億の男。初対面にもかかわらず聞くに耐えない過去の自慢話をヘラヘラと得意気に語り、挙句はタラウマラの商品である中古レコードを大量に棚から抜き取り、これちょっと貸してや、俺が売ったるから商談成立したら売上の2割ちょうだいや、などとぬけぬけとほざきやがったので、そこで僕ははっきりとキレた。あんたが過去に何をしたとかには一切興味がない、僕はいまかっこいい奴しか信用しない、ほんでいま何してんねん?と聞くと急に弱腰になって「生活保護をもらってる」と蚊の鳴くような声で呟いた。ほなええ歳こいていつまでも過去の栄光に縋ってないで現状をしっかり受け止めて、きちんと生きなはれ、と伝えると、またしても言い訳がましく自己弁護を始めた。俺は先見の明がありすぎて、90年代にすべてを手中に収めた。LEGO、コーネリアス、パラッパラッパー、ビースティ・ボーイズらとのジョイント・ベンチャーによる成功で、分刻みで銀行口座に金が増えていった。しかし金も名誉も手にした俺は何故か満たされなかった。だからいま一度、金に縛られない生き方を模索し、人生の再起を計ってるんや、近いうちに淡路で店をやろうと思ってる。にいちゃんもこんな店をやってるくらいやから、俺の気持ちがわかるやろ?金、金、言う人間嫌いやねん。そこで僕はふたたび声を荒らげた。商売してんねんから、金、金、言うに決まってるやろうが!金に興味ない奴が店なんかすんな!そもそも生活保護の身で開業資金はどないすんねん!そう問い詰めると福嶋は「親戚の姉ちゃんが金持ちで、いつでも出資してくれんねん」と悪びれた様子もなくぬかしやがったところで試合終了、ヴァキューム・レコーズの代表取締役社長はもれなく出禁となった。

(VRのセルフボースティングは以下を参照)

その後はタラウマラにはまったく寄り付かなくなったが、今度は隣の夜カフェの女性オーナーにストーカーまがいの言動を繰り返しているので油断ならない。それにしても、いつの時代もどこからともなく虫は湧く。よって虫唾が走る。

(『呪術廻戦』第213話より抜粋)

ほんまに過去とかどうでもええわ。有名人の誰々と、どうのこうのしたとかもどうでもええ。地元淡路のキツネ目のDJもようそんなん言うてたな。まったく淡路に縁も思い入れもないのに「一緒に淡路を盛り上げていきましょう」とか「なんか面白いことやりましょう」とかいうオシャレ喫茶好きポップアップ人種も等しく同じ。気色が悪いったらありゃしない。ああいう頭の中がお花畑の連中の更なるテーマパーク増設のために生活保護費や義援金を支給するなんて気が狂ってるとしか思えない。最近読んだ死ぬほど面白くない日記本の巻末にも「出版応援金の募集」なる言葉が小躍りしていた。なんとなくふわっと金を得て、ふわっとした動機でふわっと店を開業して、ふわっとしたメディアにふわっと取り上げられて、この国はもうほんまどこもかしこもふわふわですわ。先日相方のvideo loverからも「いつか私も自分でお店をやりたい」という相談も受けたことだし、これを機にタラウマラをサンプルとした具体的な自営業の実態を数字で明確にしようと思う。まずは開業資金、運転資金の前に自身の生命維持活動費を知ることが大切だ。その次に店舗営業維持費の算出である。

[生命維持活動費]内訳

①国民年金15,000円/月

②国民健康保険18,000円/月

③府民税10,000円/月

④上記の合計516,000円/年を日割りする

⑤生命維持活動費≒1,414円/日

[店舗営業維持費]内訳

①店舗家賃80,000円×12ヶ月=960,000円/年

②光熱費5,000円×12ヶ月=60,000円/年

③昼食代1,000円×365日=365,000円/年

④上記の合計1,385,000円/年を日割りする

⑤店舗営業維持費≒3,795円/日

以上の結果から一日に5,209円の売上を叩き出せれば、とりあえずは個人事業主として生きていけるということ。実際には仕入れ経費やその他諸々が多少はプラスαで必要となってくるけれど、足りない分は日雇いバイトでもなんでもすれば良いだけなので、これくらい具体的な数字が出たらやる気になるでしょう?莫大な不労所得や、親の遺産を保有する訳でもなく、或いは坂口恭平みたいに図抜けた強者、もしくは資本主義社会から逃避した自給自足セクトのようなセオリーではなく、あくまでもいまの生活から逸脱しないで開業するために必要なお金の話。こういうことをきちんと語っていかないから、この国はどんどんふわふわになっていく。最後にタラウマラの実際の売上を見てみよう。

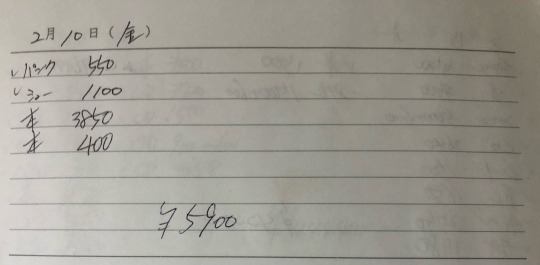

(ヒマな日)

(忙しい日)

とまぁ、こんな具合に日々の売上に多少のムラはあるものの、月トータルで見ていくと確実にクリアできている訳で、だからタラウマラはいまも淡路の路上に存続している。

※次回の更新は10/21(土)です

youtube

7 notes

·

View notes

Text

2024年3月5日

youtube

昭和50年代 広島市写真展(広島テレビ)

昭和50年代と現在の広島を比較し、変遷をたどる写真展が、きょうから広島市内で始まりました。

カープが初優勝した1975年。山陽新幹線の岡山・博多間が開業し、「カープの優勝は新幹線のおかげ」とも語られました。

旧日本銀行広島支店では、広島市が大きく発展した昭和50年代の街並みと現在を比較する写真、およそ170枚を展示しています。

会場には1981年に撮影された巨大な空中写真も展示。訪れた人たちは現在のマツダスタジアムの近くにあった貨物駅などを見ながらかつての景色を懐かしんでいました。

「ほとんど見たことがある写真団塊の世代ですからちょうど」

写真展は、今月10日まで開かれています。

減少する街の書店、国が本格的支援へ…読書イベント・カフェギャラリーなど個性的な取り組み後押し(読売新聞)

全国で減少する街の書店について、経済産業省が大臣直属の「書店振興プロジェクトチーム」を5日設置し、初の本格的支援に乗り出す。書店は本や雑誌を売ることを通し、地域文化を振興する重要拠点と位置づける。読書イベントやカフェギャラリーの運営など、個性ある取り組みを後押しする方策を検討する。

経産省によると、プロジェクトチームは映画や音楽、文芸などを扱うコンテンツ産業課に事務局を置く。キャッシュレス決済の推進や中小企業支援を担当する部署も参加し、部局横断型で事業内容の議論や調査を進める。

今後、経産省の担当者らと書店や出版関係者による車座ヒアリングの開催を予定。非効率な出版流通の改善や店舗運営におけるデジタル技術活用の必要性など課題を把握する。店主が一冊ずつ良書を選んで入荷し、店のサイトやSNS上で紹介する個人書店や、カ��ェや文具店を併設し魅力的な読書空間を作る書店チェーンなど優れた事例を共有し、支援策の参考にする。

街の書店は、インターネットの普及による紙の出版物の不振やネット書店の伸長により苦境が続く。日本出版インフラセンターによると、2013年に全国1万5602店あった書店の総店舗数は、22年に1万1495店に減った。

一般財団法人・出版文化産業振興財団(東京)の調査によると、全国の市区町村のうち、地域に書店が一つもない無書店自治体はおよそ4分の1にのぼる。本や雑誌を直接手に取って購入できない人が増える深刻な状況となっている。

本と出会う機会喪失に深刻な危機感

経済産業省が大臣直属の「書店振興プロジェクトチーム」を設置する背景には、街の書店が減り、多くの人がリアルな空間で未知の本と出会う機会を失っていることへの深刻な危機感がある。全国の自治体のうち約4分の1はすでに書店がなく、実際に地域による文化格差は生まれている。

世界経済のグローバル化が進む中、経産省は、映画や音楽をはじめコンテンツ産業の振興を掲げる。「経済が成熟する中で、自国のサービスや商品が海外で勝ち抜くには、文化による新たな付加価値をつけることが必要」と語る。だが文化の基盤である活字や本に人々が広く触れる環境がなければ、新たな魅力的な発想は生まれないだろう。

韓国では、日本の文化庁やスポーツ庁などにあたる文化体育観光省管轄の「韓国出版文化産業振興院」が中核になって支援事業を担当。独立系書店と呼ばれる中小の書店が活気づく。

東京都文京区で街の書店「往来堂書店」を営む笈入(おいり)建志さん(53)は、「雑誌が売れた頃は、お客が定期的に街の書店を訪れる習慣があった。今は2000年頃に比べ、お客は7~8割になった感覚だ」と語る。人々が本を買いに店に立ち寄るきっかけを作るため、トークイベントや読書会などを開く工夫をしている。

各地の書店には、優れた選書眼や読書イベントの経験を持つ書店員たちがいる。まずは、現場から優れた事例を集め、何ができるのか国や民間の垣根を越えて知恵を絞りたい。(文化部 小杉千尋)

西川立一(ラディック代表/流通ジャーナリスト/マーケティングプランナー)

見解 街の書店の苦境は、稼ぎ頭だった週刊誌などの雑誌の衰退や漫画の電子本の台頭も要因で、それに店主の高齢化による廃業や後継者不足で店舗数の減少が加速化した。

一方で、若い人を中心に特色��る書店の出店も盛んになりつつあり、紀伊国屋書店をはじめとする大手は堅調で、大型のショッピングモールには書店が必ずと言ってある。

経産省の「書店振興プロジェクトチーム」の設置は、遅まきながらの感もあるが支援は必要だ。ただ、官主導での取り組みだけではなく、地域の人たちがどれだけ書店を必要としているか、そのため主体的に何ができ、何をするのかが求められている。

中井彰人(株式会社nakaja lab 代表取締役/流通アナリスト)

見解 生き残って頑張っている街の書店は、イベントやSNS発信によって文化の灯を消さぬよう努力をしている。しかし、書籍小売業が苦しいのは、本が売れなくなったことに加えて、本がある程度売れたとしても、粗利率が低く抑えられているため(2割強)、収益の確保が難しく、持続するのが困難なことにある。この解決策を見つけたのが、ヴィレッジヴァンガードである。今は店舗を広げすぎて業績が苦しい状態ではあるが、かつて、ヴィレヴァンは、総売上の6割以上を雑貨で構成することで、読んでもらいたい本の売場(売上の3割弱)を維持することに成功した(2002年時点のデータ)。この時の同社の雑貨粗利率36%、本は21%であり、これで事業としての持続可能性を構成していたのである。書店支援は単に予算を流し込むのではなく、書店が事業として収益確保するため、商材やサービス及び、自立的ビジネスモデル開拓の支援に、重点を置いてほしい。

「書店」10年間で764社が倒産や廃業で消えた(東京商工リサーチ 3月10日)

「書店」倒産、休廃業・解散、新設法人 社数推移(1-12月)

書店運営会社(以下、書店)の市場退出が止まらない。2014年以降、書店は倒産・休廃業が新設法人を上回る状態が続き、10年間で764社が市場から退出した。店舗数の減少も続いている。経済産業省は3月5日、「書店振興プロジェクトチーム」を立ち上げ、支援意向を示すが、ネット書店や電子書籍に押された書店の減少に歯止めがかかっていない。

書店の倒産 ピークは太洋社破産の2016年

書店の倒産(負債1,000万円以上)は、2014年から2023年の10年間で140社に及ぶ。

ピークの2016年は25社発生した。2016年は、出版取次の(株)太洋社(千代田区)が自主廃業の方針から一転して3月に破産を申請した。連鎖する形で同月30日までに18社の書店が、次々と倒産や廃業に追い込まれた。書店の経営環境が厳しさを増し、書籍を卸す取次店の業績悪化も深刻な時期だった。

その後、書店の倒産は一進一退が続き、コロナ禍では資金繰り支援や巣ごもり需要などを背景に、倒産は減少に転じた。2021年、2022年の倒産は各5社と小康状態にあったが、支援縮小や特需が一巡した2023年は一気に13社と2.6倍に急増した。

書店の休廃業・解散が高止まり

倒産以外で事業を停止した休廃業・解散も分析した。太洋社が破産した2016年の休廃業・解散は63社(前年比28.5%増)と急増。その後も増勢をたどり、2018年は78社、2019年は77社と高水準が続いた。

コロナ禍では倒産と同様、休廃業・解散も減少したが、60社前後で高止まり状態にある。

倒産と休廃業・解散の合計は、ピークの2019年に101社に達した。コロナ禍では減少したが、2023年は67社に微増し、過去10年間で764社が市場から退出している。

書店は8年連続で純減

一方、書店の新設法人は、2013年が81社だった。2013年の倒産と休廃業・解散の合計は75社で、書店は6社の純増だった。

ところが、新設数の減少から2014年は8社の純減に転じ、2019年は56社まで純減が拡大した。コロナ禍の2022年も21社の純減で、2014年から8年連続で純減が続いている。

電子書籍が浸透し、書店の存在が揺らいでいる。店舗で目当ての本を探す楽しみや、知らない本との出会いも、書店の減少で失われつつある。書店の復活には“待ちの営業”から客足を向かせる創意工夫への転換と同時に、国や出版社の継続的な支援が必要だ。

3 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)1月23日(火曜日)弐

通巻第8103号

ロシア愛国者の集会に爆弾をもちこんだ女性テロリスト

爆弾とは知らなかったと無罪を主張したが、懲役28年の判決

*************************

ダリア・トレポワはロシア愛国主義を主張する人たちが集まる喫茶店に爆弾が仕掛けられた贈り物を届けた。

2023年4月2日、トレポワは、プーチン支持の愛国者(西側のメディアは「超国家主義者」とか「戦争支持者」「右翼」と呼ぶ)がサンクトペテルブルクのカフェ(プリコジンが経営していた)で講演したタタルスキーに贈りモノを届けた。

なかに仕掛けられた爆発物が爆発し、タタルスキーは死亡、50人以上が負傷した。

トレポワ容疑者はテロ、爆発物の違法取引、違法文書偽造の罪で起訴され、1月22日、懲役28年の刑が言い渡された。

「私は罪を認めていないが、自分の道義的責任は認めている」とトレポア(26歳)は発言した。

ウクライナ戦争に反対するトレポワは、届けた品物の中に爆弾が隠されていたとは知らなかったとし、文書偽造は認めたが、爆殺に関しては無罪を主張した。

「(贈り物箱の中にある)胸像の中にマイクがあるだけだと確信していました」と彼女は裁判で証言した。

サンクトペテルブルク州立大学の元医学生であるトレポワ氏は、よく反政府イベントに参加していたことが確認されており、また夫のドミトリー・ルイロフは反戦集会で拘束されていた。

被害者らは精神的損害と財産的損害として56万8500ドルの民事訴訟も起こしている。トレポアは「被害者たちへの補償を個人的に行うつもりだ」とも述べている。

2 notes

·

View notes

Text

2023.12.12

こちら厳島神社

宮島だけでなく、至る所に厳島神社があるのが

瀬戸内海です。

全国に500ヶ所以上あると言われてます

そもそも、厳島神社とは、

島そのものを神様と仰してる訳だから

小さな島にも厳島神社があるので

多島景観でお馴染みの瀬戸内海だから

島の数だけ、厳島神社があるって訳

「神を斎(いつ��き祀(まつ)る」のが語源だそう...

なので、宮島に行かなくても

厳島神社参拝は出来るのです

ココは、通学路にあった厳島神社

ラッキーの行きたい様に任せてたら中学校方面へ....

その通学路にあった厳島神社。

久々に行きました(^^)

併設されてる社務所には、

カフェが出来てて、

クラフトビールも飲める様になってた

時代ってより、商根逞しい個人経営の姿。

御利益ある神社には思えなくなったのは

ワイだけ??

2 notes

·

View notes

Text

a first week in Ohio

アメリカ、オハイオ州へ約10ヶ月に渡る交換留学が始まり、一週間がたちました。

今週は本当に自分にとって大きかった一週間。学校も早々に始まり、1限が7:25に始まるため、家は6:45に出てます。学校へはホストマザーが送り迎えをしてくれているので、時間には余裕がある方かな、と。。。それにしても日本では考えられないくらい早朝に始まるので驚きました。早朝から始まるというのもあり、学校は通常14:05には終わります!そのため、最近は早寝早起きの健康的な日々を送れていると思ってます。(※食事を除いて)

ここで日常のことを沢山書くと、あまりにも多くなってしまうので少しずつ書いていこうと思います!

【↓ここからは今日刺激を受けたことです】

今日は留学のアドバイスやサポートをしてくださる方とホストマザーと少しお出かけをし、昼食を食べました。アドバイザーの方は本当にフレンドリーで知り合いも多く、とても刺激を受けました。マーケットに最初行ったのですが、街の至る人が知り合いで本当にすごいなって思いました!昼食を食べている時も隣の席の人と教育について意気投合し、連絡先まで交換していました。こうして、コネクションを自分から広げていくのって大事なんだな、と実感しました。

その後、ホストマザーとホストマザーが昔住んでいた街へ!ホストマザーの元ボスが運営している飲食店に行きました。ホテルのラウンジのような清潔感とカフェ特有のカジュアルさが交わるその空間が好きになりました。このディレクターの方とお話をしたのですが、どのようにこの飲食店を開いたのか、必要なスキル、マーケティングや経営についてもっと疑問や質問したいのと、謎にこの人から沢山新しいことを学べるという直感が働きました。今日は食後だったのでカフェラテだけ飲んだのですが、今度はご飯も食べつつお話を聞きたいなと思いました。

そして、さっきこのブログを書こうと決心をしました。目的は何個もありますが、主には自分のためと発信のためです。ホストマザーとはよく車で沢山のことを話し合うのですが、本当にこれは沢山のことを気づかせてもらいます。(特に日本のいい所・改善するべき所)今日は私の気づいたことをホストマザーに話していく上で、このブログを書こうと決意しました。

【1.自分のため】 私は元々日本語でも語彙力も文法もひどいため、こうして書くことでもっとスキルを向上させていきたいという理由とこうやって自分の発見したことや学んだことを文にすることで自分自身でも新しい発見をするからです。特に私は幅広いことに興味関心がありすぎて、進路も将来したいことも決まりきらないので、、、英語で頭がたまに回転していて日本語に訳すのが難しいため英語のまま書かせていただくのですが、これを最近は意識してます。What I want to do and who I want to be in the future

【2.発信のため】 海外渡航もしやすくなった中、私の周りには留学をしてる人、したい人、視野にいれている人様々な環境にいる人がいますが、自分の感じたことやカルチャーショックなどを発信したいと思ったためです。これはなぜなのかわからないのですが、ここ数日、日本から留学生活はどうって聞かれることが多かったです。個人的に謎に本当に嬉しかったです。

そんな経緯があり、このダイアリー感覚でこれからも書いていこうと思います!

4 notes

·

View notes

Text

2023年6月11日 配役(role)から逸脱する瞬間

市川沙央の『ハンチバック』を読みたくて大学図書館と市の図書館を調べてみたけれど、文學界5月号はともに誰かに借りられているので、読めそうになかった。その話をドゥルーズ/ガタリ『千のプラトー』読書会のときにしてみたら、そのときのメンバー四人とも『ハンチバック』を読みたいらしかったので、四人で割って一人300円ずつくらい負担して文學界5月号を買うことになり、おかげで明日には読めるかもしれない。

***

小説で言えばヴァージニア・ウルフの『波』も読みたい。ここ数ヶ月くらいは脳が壊れていてほとんど小説を読めない状態だったので、『ハンチバック』と『波』をきっかけにしてまた読めるようになったらいいな。

***

ふと思い出したけれど、数日前の日記に書いたメンタルクリニックの待合室での待ち時間の間、何をすればよいのかよく分からなくて、ずっとwikipediaで「あさま山荘事件」のページを見ていた。

その中にはよく覚えている箇所が一つあって、それは2月20日。当初は人質を縛り付けて口にはハンカチを押し込んで声が出ないようにしていたものの、その姿が山岳ベース事件で縛られてリンチされた同志と重なったから坂口が独断で縄を解き、人質を交えて夕食を取ることになる。

そしてそのとき、電気ジャーでご飯が炊きあがってすぐに食べようとしたのを見て、人質が「ご飯は少しそのままにしておいた方がおいしいよ」と言う。それを聞いて犯人たちの側がしばからくご飯が蒸れるのを待ち、人質の「もういいでしょう」の言葉を聞いてから食べる、という犯人と人質の間での雑談がここにはあり、事件そのものの緊張感との不釣り合いさ。

人は何らかの役割を演じる訳だけど、その役割(role、配役)から逸脱する瞬間のようなものが、確かにある。匿名ラジオの353回で、ARuFaが「放課後過ぎて先生の性格が違うとき好き(ただの人としての先生が出ちゃっているとき)」ということを言っていたけれど、それもroleからの逸脱の瞬間で、そこには特有の美しさがあるかもしれない。与えられたもの、与えられた形式からの逸脱。

***

今日の音楽。シャフル再生で流れてきた溶けない名前の「幽霊少女は八月を殺す」は突き刺されるような音で、Pixiesの「Monkey Gone to heaven」と、いよわの「パジャミィ」と「地球の裏」も聴いた。the cabsの「花のように」。

大森靖子。脱方ハーブ、握手会、風営法、放射能。

***

マーク・フィッシャーの『��本主義リアリズム』を読み返している。

特に精神疾患と資本主義の間の関係、そして精神疾患の物質化の功罪について。

〈それゆえ、もし注意欠陥多動性障害(ADHD)のようなものが病理であるのなら、それは後期資本主義に特有の病理なのである。――それはハイパーメディア化された消費文化の娯楽=管理回路に接続されていることの結果なのだ〉(マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』、p70)

〈個人の内面に渦巻く精神的葛藤は犠牲者を出さずにはいられない。マラッツィは双極性障害者の増加とポスト・フォーディズムの関連性について研究しているが、ドゥルーズ=ガタリが述べるように、もし分裂症が資本主義の外縁を特徴づける症状だとすれば、双極性障害とは、資本主義の「内部」に固有の精神病だといっていいだろう〉(p93)

〈現在において支配的な存在論では、精神障害に社会的な原因を見出すあらゆる可能性が否定される。この精神障害〔にまつわる認識〕を化学・生物学化(chemico-biologization)していく潮流はもちろん、精神障害の脱政治化と厳密に相関している〉(p98)

特に3つ目の引用について考えることが多くて、まず素朴に考えれば、精神障害が科学・生物学化されること(たとえば鬱病はセロトニン濃度の低下によって、ADHDはノルアドレナリンおよびドーパミンの機能の偏りによって説明される)は悪いことではなくて、むしろ私たちにとって利益があることだったと思う。

なぜなら、精神障害を物質的に考えることによって、「心の問題」とか「甘えている」とか「努力が足りない」といった形で本人の「心」の問題にしてしまうような考え方を解体できるから(それに、問題が自分の脳の神経伝達物質にあるのだと考えられることで安心する、ということはある)。

でも、ここでマーク・フィッシャーが指摘するのは、そのような精神障害の科学・生物学化(chemico-biologization)によって資本主義が利益を得るという点。

〈全ての精神障害が神経学的な仕組みによって「発生」することは論を俟たないが、だからといってこのことはその「原因」について解明するものではない〉(p99)

〈例えば、鬱病のセロトニン濃度の低下によって引き起こされるという主張が正しいとすれば、なぜ、特定の個人においてセロトニン濃度が低下するのかが説明されなければならない。そのためには社会的・政治的な説明が求められるのである。〉(p99)

すべての精神障害が神経学的な仕組みによって「発生」することは間違いないし、(もちろん、まずはそのことについての正しい理解がないといけない)のだけど、しかし、だからといって、精神障害の原因がすべて個人の神経伝達物質のみに還元されてはいけないし、社会的・政治的な領域にその原因を求めなくてはいけない(実際、間違いなくそこにも原因は存在する)、というのがここでのマーク・フィッシャーの主張なのかな、と思う。

***

バイトに行くために夕方の梅田をうろうろしていたら、何らかのコスプレイベントがあったらしくて、ピンクと水色の二重らせんみたいな超てんちゃんの長い髪の毛と後ろ姿だけが見えて、すぐに消えてしまった。

日曜日の梅田、人が多すぎて、どのカフェを見ても埋まっているし、何だか疲れてしまう。バイト前の時間、どこかで本を読んだり文章を書いたりしようと思って安上がりにするためにマクドナルドで冷たいローストコーヒーとツイストのソフトクリームを頼んだ。260円。二階のスペースはほとんど人で埋まっていて何かの巣みたいで、マクドナルドという空間は好きだけど、ハンバーガーとポテトの匂いは資本、という感じがしてときどき嫌になる。

資本、資本、と言えば、最近、いま「オタク」と呼ばれる(もしくは呼ばれていた)人たちに対して一種の嫌悪感を持ってしまうのは、彼ら/彼女らが資本(あるいは資本主義)に対してあまりにも迎合的に見えてしまうからだと思う。

何かを推すこと、何かのファンである、ということは元々資本からは一定の独立性を持っていたはずだけど、いまではもう資本に飲み込まれてしまっている。

資本はあらゆるフロンティアを侵食し、資本の増殖の手段へと変えていく。でも、もちろん自分自身もオタク(と呼ばれるような人種/だった)わけで、そ��意味では同族嫌悪でもあるのかも。更に言えば、「お前は一体どうやって資本に対して抵抗しているのか」と聞かれたのなら、どんな抵抗だってできてはいないわけで、ただ泥になって眠っているだけ。夢を見ているだけ。いつも思うのは、どうして現実世界よりも、夢の中の感情の方がリアルなのだろう。

ふと、手元にある処方箋の「◆きょうのおくすり◆」と書かれた紙を読む。

〈効能効果:脳内の神経細胞の間で情報を伝える神経伝達物質を調節し、症状を改善する作用があります〉

***

いつの間にか、ずいぶんと長くなってしまった。

(何人がこの日記を読んでいるのか分からないですが、もし読んでいる人がいるのなら、二枚貝は現在ドゥルーズ+ガタリ『カフカ マイナー文学のために』およびドゥルーズ『批評と臨床』を読んでいるので、もし一緒に読みたい人がいた場合、Twitter等でDMを送ってくだされば、読書会という形式でともに読みます)

2 notes

·

View notes

Text

【顔出し流出厳禁】カフェバーの開業支援、プライベートハメ撮り - 無料動画付き(サンプル動画)

【顔出し流出厳禁】カフェバーの開業支援、プライベートハメ撮り - 無料動画付き(サンプル動画) スタジオ: FC2 更新日: 2023/04/09 時間: 69分 女優: ショートで可愛らしくどこか素朴さもある彼女と知り合ったのは一年ほど前のことになります。 当時は有名なチェーン店のカフェで働いてたのですが彼女はお店を持つ夢があり、自分も個人的に不動産関係者が知人にいるのでお店の物件探しなどに協力しました。 最近銭湯の月間のガス代が100万円増えて経営が成り立たないというニュースを見た方もいるかと思います。 これから開店する彼女にもその営業は少なからずあります。 そう言ったこともあり、出す予定がなかったこの動画を出すことになりました。 可愛くてどこにでもいるようで中々見られないそんな彼女のハメ ***********************************

【DVDハッピー】 https://dvd-happy.com/ ストリーミング・ダウンロード・DVD $1.49~ 正規品最安値保障 ***********************************

2 notes

·

View notes

Text

SNSで大炎上の土佐市移住者カフェ、現地で起こっている事の総括と問題点(ヨッピー) - 個人 - Yahoo!ニュース

(SNSで大炎上の土佐市移住者カフェ、現地で起こっている事の総括と問題点(ヨッピー) - 個人 - Yahoo!ニュースから)

ヨッピー その、南風の指定管理者を決めるにあたって、公募が行われずに直指定で「新居を元気にする会」に決められていますよね?それは議会で問題にならなかったんですか? 大森議員 それはなりませんでしたね。経緯からして新居��人達の要望と、新居の振興策として作られたのが南風ですから、新居の人らが運営するのが筋やろと思います。皆さんまともな人やったしね。理事の人もたくさんおったから問題ないやろという事でね。 でも騒ぎになって調べたら今は理事が3人しかおらんでしょう。「もっとおったはずやろ」って他の理事やってた人に聞いたら「今の理事長に退けられた」とか、知らん間にクビになっててそもそも今自分が理事じゃなくなってる事を知らんかったり

- - - - - - - - - - - - - - - -

組織のありかたへの興味。組織の構成、属人的な判断で歪められないように、設立時に決めておくべきなのかな。

- - - - - - - - - - - - - - - -

会員さんA (略)そもそもね、南風が出来た時の「新居を元気にする会」の理事長は違う人やったんですよ。とはいえみんな仕事もあるしね。そんなに熱心に南風に行かれへんから今の理事長だけが熱心に通って口出ししてたみたいで。 ところが急に、元理事長の名前で総会の呼び出しがかかってね、なんや思って行ったら理事長を解任するための総会やったんですよ。元々の理事長もそんな内容の会だと思わずに参加していて、わけのわからない内に解任されたそうです。解任された理事長は「頼まれて理事長を引き受けたのに」って大変に怒っていました。 理事だって、NPOを立ち上げた時は11人いたはずなんですが、亡くなったり、今の理事長のやり方に不満を持って辞めたり、知らない間に理事を解任されたり。今は理事長1人、副理事2人の3人ですがそれも理事長の独断です。

6 notes

·

View notes

Text

野鳥調査を通じたタジャン農家とインドネシア農家の交流プログラム 4日目

ようやく4日目です!

この日は朝からステイ先のラヨグ・カントリー・ファームのデッキから雲海が見れて素晴らしい1日の始まりを迎えることができました!!

*雲海はいくつかの条件が揃わないと見ることができないそうでラッキー!!

4日目のプログラムはタジャンの隣町サガダ訪問です!

車で1時間半ほどの距離にあるサガダは観光名所として有名で、マニラからだけでなく外国からもたくさんの人が訪れます。また、コーディリエラ地方の中でも、現在も伝統文化の継承を実践しているコミュニティです。サガダにはインドネシアのKlasik Beansと私たちCGNだけでなく、タジャンのコーヒー農家7名も一緒に行きました。私たちがサガダを訪れた目的は、コーヒー生産地としてとても有名なサガダが、コーヒー栽培とエコツーリズムをどのように関連づけて実践しているのかを学ぶためです!

朝ご飯を食べた後、ステイ先のラヨグを出発し、11時頃にサガダに到着しました。サガダはコーディリエラ地方の他の観光地に比べると観光システムが整っていると言えます。サガダの観光スポットに行く場合は事前に観光省のオフィスで登録し、ガイドの同行が必要です。

前述したように伝統文化を今も尊重しているサガダでは、コミュニティの長老たちの話し合いで決まったことは絶対なのだそうです。観光スポットの近くで葬式があり、そこへは外部者の立ち入りはできないと長老が言えば、その周辺は立ち入り禁止となります。観光客が仮にアクティビティを予約していたとしても、こういった伝統のしきたりにより遂行できないと言われてしまうことも少なくないのだそうです。今回、私たちがガイド協会にアレンジをお願いしていたコーヒー栽培地へのエコトレッキングも、近くで葬式があるということで、別のコーヒー農園での体験ツアーに内容が変更となりました。しっかりとコミュニティで伝統文化を守っていこうという姿勢があるおかげで、「伝統文化の村・サガダ」としてのブランディングに成功しているのかもしれません。

では実際にサガダの文化とはどのようなものなのか。まずはガンドゥヤン博物館Ganduyan Museumに学びに行きました。ここでは、館主の方の説明を聞きながら、展示されている伝統的な生活用具や武器、工芸品を見ることができます。中には第二次世界大戦で日本兵が残していったヘルメットなども展示されていました。意外と知られていませんが、第二次世界大戦末期に日本軍はマニラからここコーディリエラ地方まで北上してそのまま終戦を迎えたため、このような日本軍の遺品がルソン島北部の山奥に残されているのです。

*暮らしに使われてきた様々なカゴ類の展示。米などの穀物や豆の貯蔵用、狩りに行く時に弁当やタバコを入れたカゴなど、用途によって形はいろいろです。

博物館で工芸品を堪能し、昼食をとった後はケイブマン・コーヒー農園Caveman Coffee Farmへと向かいました。ここではコーヒーの収穫から加工、焙煎、試飲までの一通りを体験することができます。隣町のタジャンのコーヒー農家の人にはサガダのコーヒーが有名なのはよく知られているので、みんな興味津々な様子でした。

また、Klasik Beansnの人たちも乾燥中の豆の匂いを嗅いで、「これはこんな匂いがする」など意見を共有しあっていて、さすがコーヒーのプロフェッショナルだな〜と思いました。私も真似して同じことをしてみましたが、豆の匂いを嗅ぎ分けることなんてできませんでした(笑)。

*乾燥中のコーヒー豆を嗅いでいるKlasik Beansのアンドリたち。

余談になりますが、ここのファームからはずっと向こうの崖に棺桶があるのが見えます。これはサガダの特徴的な伝統文化の一つで、死者を棺桶に入れて崖に吊り下げる風習があったのだそうです。双眼鏡で覗くと棺桶の隙間から骸骨がはみ出ているのが見えました。全部人の力で崖の斜面へ棺桶を運んでいったそうですが、それにしても信じがたいくらいすごい場所にお墓があります。

*この写真はコーヒーファームから見えたものとは別の場所ですが、サガダではいろいろな所に棺桶が吊るされています!

コーヒーファームツアーを楽しんだ後は、そのままスマギン洞窟Sumagin Caveという洞窟へ行きました。私はただ洞窟に入って少し歩いて終わるものだと舐めていたら、バチバチのアドベンチャーでびっくり(笑)。入口を入ったところから上方にコウモリたちの鳴き声を聞き、下に落ちている彼らの糞を踏まないように、岩壁についているのを触らないように気をつけながら洞窟の中に入っていきます。「安全靴をはかなくてはいけない」とかいう概念はないらしく、それどころか途中から履いていたビーサンも脱ぐようガイドに言われ、ツルツル滑る洞窟の中をなんとか手で岩壁を触って行き先を探りながら、時には崖みたいなところをロープを使って登り降りし、上から垂れてくる水滴と地面にあふれている地下水でビショビショになりながら進んでいきます。

安全面でも衛生面でもこんなカジュアルにできるようなものなのか??と日本人としては思ってしまいそうですが(笑)。。。日頃から山でのコーヒー栽培や農業で鍛えているタジャンの人もインドネシアの人もフィジカルが強いので、ものともせずに進んでいきますが、山育ちでも何でもない環境でぬくぬくと育った私は転ばないようにするのに必死で、ガイドが説明してくれる岩の形などの周囲の景色をあまり楽しめずに終わってしまいました(笑)。

*洞窟の中の様子。タジャンからの参加者の一人は小さいお子さんを連れてきていて、時には子供を抱えながら崖を登り降りしていて終始ヒヤヒヤしました!!

無事に生還した後は、宿泊施設にチェックインし濡れた洋服を着替え、ガイア・カフェGaia Cafeへ夕食を食べに行きました。アクティビティを終えて空腹な私たちをボリューム満点のプレートが迎えてくれます。

*食べきれないほどのボリュームでした!

お腹いっぱいになったら、そのままみんなでミーティング。今日1日の振り返りだけでなく、これまでの3日間のフィードバックも共有しました。私たちはまだ残りの日程がありますが、バードリサーチのみなさんは次の日の朝にはマニラに向かって出発する予定になっており、ここが最後の全員でのミーティングの機会ということで、しっかりと感想を共有し合います。

このプロジェクトのテーマにあるように、野鳥が生息することがコーヒー栽培地の環境保全を証明することになります。それには、まずコーヒー農家の人たちに野鳥の果たす役割を理解してもらうことが重要です。Klasik Beans側からもタジャン側からも、もっと自分のファームにいる野鳥を調べたいとか、普段から意識して観察したいなどの感想が出てきて、これだけでもバードリサーチの野鳥調査の専門家がはるばる来てくださった意味があったと感じました。

タジャンの農家たちが抱える問題は、コーヒー栽培に関心を持っている若い世代がいないということです。それに対して今回来てくれたKlasik Beansのみんなは20代などの若い農家。あるタジャンの農家の方は、「自分たちは年寄りばかりで、コーヒーもハンドドリップで飲まないから味のクオリティがわからない。あなたたちは若くて、それだけでもリスペクトに値するのに、さらにクオリティまでわかるなんて本当にすごい」と言っていました。

それを聞いたKlasik Beansのウデンさんは、「自分たちも設立当初はおもに野菜を栽培する農家ばかりで、しかも50歳以上がほとんどでした。でもKlasik Beansが農家の子供たちのための塾をつくり、コーヒーの栽培からマーケティングまでのノウハウを教えたり、どうやって自分たちの土地の自然環境をケアするかをしっかり伝えていきました。その結果、今では50歳以下の農家が多くなりました」と経験を共有してくれました。Klasik Beansの次世代に繋げていこうとする取り組みと努力が素晴らしい!!

サガダのエコツーリズムに関して、冒頭に説明したように最初に観光省で登録した際に注意事項の動画を見せられたのですが、「騒音を立てない」などの超基本的なことも含めて20個くらいの禁止事項があり、私はちょっと厳しすぎないかな?と思いました。しかし、反対にKlasik Beansのウデンさんはとても良いシステムだと言う意見。彼の話では、インドネシアのバリ島では、観光客がツアーガイドを通さずに個人でバイクを借りて好き放題の場所でお酒を飲んだりしていて収拾がつかないのだそうです。それを聞いて確かに観光客からしたら自由の方が良いけど、自分が住民の立場だったら迷惑と感じることもあるなとハッと考えさせられました。

このプログラムに参加させてもらい、インドネシアやタジャンの人たちと旅をする中で様々な意見を聞く機会に恵まれ、今までの自分の考えにはなかった新たな発見があり、考えさせられることばかりです。

とくに、Klasik Beansが、小学校の時から学校教育とはまた別にコーヒーの栽培からマーケティング、さらには自分たちの伝統文化まで学ぶことができる塾(インフォーマル・スクール)を運営していて、農家の子供たちが自然や文化など、学校では教えてくれない暮らしに密着したことを学べる環境があるということが本当に素晴らしいと思います。

日本では決められたことや学校で教えられる勉強が全てで、それができることが賢いとされますが、本当に必要な知識は学校の中というよりも、外にあるのではないかなあと、Klasik Beansのみんなの話を聞いて、考えさせられていました。

ツアー5日目の報告もお楽しみに!!!

*それぞれの感じたことや意見を聞くことができてとても良い時間になりました。

Exchange program between farmers in Tadian and Indonesia through bird surveys - Day 4

Finally, it's Day 4!

We started the day with a breathtaking view of a sea of clouds from the deck of our accommodation, Layog Country Farm—a perfect beginning to the day!

Apparently, seeing a sea of clouds depends on several weather conditions aligning, so we were very lucky!

The main program for the day was a visit to the neighboring municipality of Sagada. Sagada, located about an hour and a half away by car, is a well-known tourist destination that draws visitors not only from Manila but also from abroad. Compared to other areas in the Cordillera, Sagada is notable for actively preserving its traditional culture. Joining us on the visit were Klasik Beans (Indonesia), CGN, and seven coffee farmers from Tadian. Our purpose in visiting Sagada was to learn how this well-known coffee-producing area is integrating coffee farming with ecotourism.

After breakfast, we left Layog and arrived in Sagada around 11 a.m. Tourism in Sagada is more systematically organized compared to other parts of the Cordillera. Visitors are required to register at the Department of Tourism office before entering any tourist site, and it’s mandatory to be accompanied by a local guide.

As mentioned earlier, Sagada continues to honor its traditional customs. Decisions made by the community elders are considered final. For example, if a funeral is being held near a tourist spot and the elders prohibit outsiders from entering, that area becomes off-limits—even if tourists have already made reservations. In fact, our eco-trekking tour to a coffee farm had to be changed at the last minute due to a nearby funeral. The local Guide Association arranged for us to visit a different coffee farm instead. Sagada’s strong commitment to protecting and honoring its traditional culture may be one of the reasons it has succeeded in branding itself as a “traditional village.”

So what is Sagada’s culture like, exactly? To find out, we visited the Ganduyan Museum, where the owner walked us through displays of traditional tools, weapons, and crafts. Surprisingly, there were even helmets left behind by Japanese soldiers during World War II. Toward the end of the war, the Japanese army moved north from Manila to the Cordillera, which explains why such relics can still be found deep in the mountains of Luzon.

There were many types of baskets on display, each designed for a specific use—like storing rice or beans, or carrying food and tobacco during hunting trips.

After exploring the museum and enjoying lunch, we headed to the Caveman Coffee Farm, where we got to experience the full coffee process—from harvesting and processing to roasting and tasting. The Tadian farmers were especially curious, since Sagada coffee is quite famous in their region. The members of Klasik Beans were also in their element, sniffing the drying beans and sharing their impressions—true coffee professionals! I tried to copy them, but honestly, I couldn’t tell the difference in scent at all (haha).

Here’s Andri from Klasik Beans smelling the drying coffee beans.

As a side note, we spotted some hanging coffins on a distant cliff while at the coffee farm—part of Sagada’s unique funerary tradition. The deceased were placed in coffins and suspended on cliffs. Looking through binoculars, we could even see bones sticking out of the gaps. It’s said that these coffins were carried up the steep cliffs entirely by hand. The locations are so extreme, it’s hard to believe it was done by people!

This photo is from a different spot, but hanging coffins can be seen all over Sagada.

After the coffee farm tour, we headed straight to Sumaguing Cave. I had assumed we’d just take a quick walk through the cave and be done—but wow, was I wrong! It was a real adventure. As soon as we entered, we could hear bats overhead and had to carefully avoid their droppings on the ground. There was no requirement for special shoes—in fact, at one point the guide even told us to take off our sandals! We climbed slippery rocks, used ropes to descend small cliffs, and got drenched by underground water dripping from above and pooling on the cave floor.

As a Japanese person, I couldn’t help but wonder if this level of casual, hands-on adventure would ever be allowed back home, safety- and hygiene-wise (haha). But both the Tadian and Indonesian participants, used to working in the mountains, handled it all with ease. As for me—raised in a much more sheltered environment—I spent most of the time just trying not to slip, and barely had the chance to take in the scenery that the guide explained about.

Inside the cave—one participant from Tadian brought a small child and had to carry them while climbing, which was nerve-wracking to watch!

After making it out safely, we checked into our accommodation, changed out of our soaked clothes, and headed to Gaia Café for dinner. After such an active day, we were starving—and the hearty plates of food really hit the spot.

The portions were massive—I couldn’t even finish everything!

Once we were full, we had a group meeting to reflect not just on today, but on the past three days of the program. This was our last all-group meeting, as the Bird Research team would be leaving for Manila early the next morning. Everyone took this chance to share their thoughts and experiences.

As the theme of this program suggests, the presence of wild birds is a strong indicator of a healthy coffee-farming environment. That’s why it’s so important for farmers to understand the role birds play. During the meeting, both the Tadian and Klasik Beans participants said they wanted to observe the birds on their farms more closely from now on. Just hearing that made me feel that the visit from the bird research specialists was truly worthwhile.

One issue that Tadian’s farmers are facing is a lack of younger generations interested in coffee farming. In contrast, many members of Klasik Beans are in their twenties. One Tadian farmer said, “We’re all getting older, and we don’t drink coffee using fancy hand-drip methods, so we don’t really understand coffee quality. You’re young—and that alone is impressive—but on top of that, you actually know what quality coffee tastes like. That’s amazing.”

To that, Uden from Klasik Beans shared their story: “In the beginning, most of our members were over 50 and mainly vegetable farmers. But we created a kind of informal school for the farmers’ children, where they could learn everything from coffee farming to marketing, and even how to care for the natural environment. Now, most of our members are under 50.” Their commitment to building a future for the next generation is truly inspiring!

As for Sagada’s ecotourism, when we registered at the tourism office, we watched a video that listed about 20 rules—including basic ones like “no loud noises.” I initially thought the rules were too strict, but Uden from Klasik Beans actually praised the system. He explained that in Bali, Indonesia, tourists often do whatever they want—renting bikes and drinking anywhere without guides, which has caused lots of issues. His comments made me realize that while freedom is nice for tourists, if I were a local resident, I might see things very differently.

This trip has given me so many opportunities to hear different perspectives from people in Tadian and Indonesia. It’s made me question some of my assumptions and opened my eyes to new ways of thinking.

One thing that really stood out was how Klasik Beans runs an informal school, separate from regular education, where kids can learn practical skills like coffee farming, marketing, and preserving their culture. It’s a place where they can learn about nature and daily life—things schools don’t usually teach. I think that’s amazing. In Japan, intelligence is often measured by how well you do in school and stick to the rules. But maybe the knowledge that truly matters is actually found outside the classroom.

Looking forward to sharing Day 5 with you soon!

1 note

·

View note

Quote

日本テレビホールディングス傘下でフィットネスジムを展開するティップネス(東京・千代田)は、4月に新業態のジムを開く。店舗をジムとピラティススタジオ、カフェラウンジなど3つのエリアに分け、会員種別に応じて利用できるサービスを区別する。既存店よりも会費を抑えて運動初心者を取り込み、ジム以外のサービスも充実し継続率を高めていく。 4月1日に埼玉県草加市の草加駅前に新業態「MiiBA(ミィーバ)」の1号店を開く。2023年までプールやジムなどの総合フィットネスのブランド「ティップネス」が入居していたフロアの一部を改装した。24時間営業で金曜日など一部を除く日中時間帯はスタッフが常駐する。1時間あたり平均30〜40人程度の利用を想定する。 ジムエリアでは、人工知能(AI)を活用し、個々の状態やニーズに合わせた運動メニューを提案するシステムを導入した。来館頻度や動作スピードなどをもとに、最適な運動負荷や時間を提案する。トレーニングマシンは同社の24時間ジムの倍程度になる20種類ほどを用意した。 ミィーバでは会員種別を4つに分けた。ジムに加えてカフェラウンジやセルフエステなどの「プレミアムエリア」を利用できる「スタンダード」会員の会費は月額4950円。ジムエリアのみを利用できる「ジム」会員は3960円と、ティップネスが展開する24時間ジムの半分程度の料金に抑えた。3つのエリア全てを利用できる「ピラティス」会員は7700円と9900円の2種類をそろえた。

ティップネス、月3960円からのジム カフェやエステも - 日本経済新聞

0 notes

Text

2025/3/30 9:00:20現在のニュース

鉄格子も強化ガラスもない…強度行動障害の人が働く会社が大切にする「自己決定」 密着取材でわかったこと:東京新聞デジタル([B!]東京新聞, 2025/3/30 8:54:34) 武蔵大が2号館改修計画 上野精養軒とコラボ学食も:東京新聞デジタル([B!]東京新聞, 2025/3/30 8:54:34) 不登校、使えた介護休業 最長93日間、「社会資源につなぐ時間」に:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/3/30 8:51:20) 大学淘汰、若者消える街 細る地方の人材、経済沈下に拍車の恐れ 閉校回避へ問われる処方箋 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:48:39) 4月1日 東京大学が授業料上げ 地方大への波及、焦点に - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:48:39) ウルトラクイズ王者は埼玉県職員 趣味が導く幸せの解答 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:48:39) 霧島連山の新燃岳、噴火警戒レベル3に引き上げ…18年6月以来・気象庁が警戒呼びかけ([B!]読売新聞, 2025/3/30 8:45:46) 新燃岳で入山規制、噴火警戒レベル3に 宮崎・鹿児島の県境:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/3/30 8:45:05) <独自>対中抑止へ「日米団結」 ヘグセス米国防長官が単独書面インタビュー([B!]産経新聞, 2025/3/30 8:42:34) ファミリーマートの細見研介社長「26年に直営で次世代店」、NIGO氏とも連携 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:42:16) オイシックス、コメどころ新潟で食ビズ生態系 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:42:16) アヲハタ、大量のジャム瓶で売り場華やか 1000店に拡大 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:42:16) トーハンの書店開業支援 妖精やアートテーマの個性派も - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:42:16) ティップネス、月3960円からのジム カフェやエステも - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:42:16) 「うるさくない」水素で動く船、子どもらが体験 普及には課題も:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/3/30 8:39:17) 人知れず消えたシンボルツリー ネモフィラの咲く丘、復活への挑戦(毎日新聞, 2025/3/30 8:37:21) リニア開業見通せず 地盤沈下に水位低下…掘り進めるほどに深まる不安、2027年開業「断念」から1年:東京新聞デジタル([B!]東京新聞, 2025/3/30 8:36:43) 衝撃!パナソニック5割知らず 日本企業、若者取り込め - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:36:29) 4月からこう変わる 電気・食品値上げ、子育て支援は拡充 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:36:29) 帝国主義、法の外の罪…ホームズやポアロと事件の本質 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/3/30 8:36:29) 選択的夫婦別姓、教科書への掲載拡大 書きぶり、取り上げ方に差も | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/3/30 8:33:12)

0 notes

Text

地域の個性を形成する建築デザインとまちづくりについて~桂陽山伝統市場の再構築計画~

仁川市は韓国第3の都市として発展を続けており、桂陽区は1990年代以降、急速に成長したベッドタウンとして知られている。多くの人々が他地域から移住し、都市化が進展するにつれ、地域固有の文化や歴史的なアイデンティティが希薄になっている現状がある。

こうした変化のなかで、桂陽山伝統市場は長年にわたり地域住民の生活を支えてきた重要な商業空間として存在してきた。しかしながら、建物の老朽化、消防安全の問題、駐車場不足など、さまざまな課題に直面している。

本計画では、単なる市場の改修にとどまるのではなく、地域の歴史と特性を反映した建築と都市設計を通じ、市場を新たに再構築することを計画する。市場を単なる商業空間としてではなく、地域社会と密接につながる持続可能な空間へと発展させることが本計画の目的である。

桂陽山伝統市場は1990年代に桂陽区の都市化とともに発展し、現在は商業空間としてのみ活用されている。しかしながら、本計画では商業機能に加え、住宅機能を組み込むことで、市場を単なる経済活動の場ではなく、地域住民の生活と密接に関わる市場環境へと進化させることを目標としている。

市場が位置する地域は一定の傾斜地にある地形を持っている。そのため、この地形的特徴を考慮しつつ、既存の道路や歩行環境を整備し、アクセス性を向上させることが重要な課題となる。

現在、桂陽山伝統市場には多くの問題がある。建物の老朽化により耐震性能が不足しており、衛生管理の問題も発生している。施設の老朽化は訪問者の減少につながっており、衛生環境の改善が急務である。また、市場内の通路が狭く、違法な物品の設置によって消防車の進入が困難になっており、火災発生時の安全性が確保されていない。

さらに、駐車場が不足しており、市場利用者や地域住民が同じスペースを共有しているため、混雑が発生している。特に週末や観光シーズンには駐車場不足が原因で訪問客の減少が見られる。市場内の道路や歩行環境も整備されておらず、歩行者の移動が不便であり、車両との混在による安全上のリスクも存在している。このような問題を解決するため、道路の拡張や歩行者専用エリアの設置が求められる。

桂陽山伝統市場は、従来の単なる商業空間から、住宅と商業が共存する複合空間へと変貌させる計画である。そのため、市場内の道路を拡張し、歩行者のための歩道を設置することでアクセス性を向上させるとともに、ユニット型建築方式を導入し、段階的な再開発を進める。既存の大規模な一括建て替え方式ではなく、1階建て・2階建て・3階建ての異なる建物タイプを導入し、段階的に市場を改善していく計画である。

1階建てユニットは、小規模な店舗を中心に構成し、短期利用者や小規模事業者向けの空間とする。2階建てユニットは、1階を飲食店やカフェなどの商業スペースとし、2階には**事務所や生活利便施設(病院、学習塾、コワーキングスペースなど)**を設けることで、地域住民の生活と密接に関わる市場環境を形成する。3階建てユニットは、1階を商業施設、2階を事務所や生活利便施設、3階を住居空間とし、地域の暮らしに必要な機能を市場に統合することで、より持続可能な空間へと発展させることを目指す。

建物外観には地域の建築的アイデンティティを維持するため、レンガを主要な建材として採用し、周囲の景観と調和するデザインを取り入れる。

市場の建築には、地域の歴史と調和するデザインを採用し、主要な建材としてレンガを使用する。仁川は1883年の開港以来、西洋建築技術の影響を受け、レンガ建築が発展してきた。特に1939年に設立された富平レンガ工場は、韓国で初めて韓国人によって運営されたレンガ工場であり、1950年代以降、都市発展を支える主要な建材として広く普及した。

レンガは耐久性が高く、時間が経つほど独特の風合いを持つため、長期的に市場のシンボルとしての役割を果たす。このように、レンガの採用は単なるデザインの選択ではなく、地域の歴史と文化を継承しながら、持続可能な市場環境を構築するための重要な要素である。

本計画は、短期・中期・長期の3段階で実施される。

短期計画では、市場の環境改善を最優先とし、消防安全対策や駐車場の整理を実施する。また、違法に設置された物品を撤去し、歩行者の移動を円滑にすることで安全性の向上を図る。さらに、市場運営者と地域住民の協力組織を構築し、共に市場の方向性を定める。

中期計画では、商業エリアの統合、動線の整理、駐車場の拡張を行う。また、ユニット型建築の一部を導入し、2階スペースを活用した生活利便施設や事務所を追加することで、市場の機能を拡張する。 長期計画では、3階建てユニットを中心に市場の全面的なリニューアルを実施し、商業・住宅・生活利便施設が共存する持続可能な市場を実現する。

桂陽山伝統市場の再構築は、単なる市場の改修ではなく、地域全体の活性化を目的とした都市設計プロジェクトである。本計画を通じ、市場を地域経済の中心地として再生させ、持続可能な空間へと発展させることを目指す。これにより、桂陽山伝統市場は地域のアイデンティティを継承しつつ、新たな商業・生活空間として生まれ変わることが期待される。

第1期生 鄭 潤琳(2024年度卒業)

1 note

·

View note

Text

(2025/01/08 19:01:00)

何をしても楽しくなくて、「何をしても楽しくない」と検索をかける。するとうつ病の疑いがあるとヒットした。明日、心療内科の予約の電話をしよう。薬を飲めばきっとよくなるはずだ。ここ数日は友人と会ったりしたけど、感情がズーンと重たくて、重い石を無理やり動かして笑ったりしてた気がする。友人の事は大好きなのに、なぜか心が鉛のように重い。いつもより大袈裟に笑ったりした気がする。年末にかけて友人と会うことが多かったせいか、年始から今日にいたまるで燃え尽きたように過ごしていた。

最近は理想の家や街のことばかり考えている。イタリアの田舎のような緑豊かな場所にこじんまりとした小屋をイメージした。お庭は広々としているけど、家を囲む柵のおかげで、道を通る人たちから中が見えることがない創りになっている。キッチンと、ダイニング、小さな図書室がある。暖炉の日が温かくて、薪がパチパチと音を立てて燃えて、窓にはしんしんと降り出した雪が見える。近所には静かで居心地のよいカフェと個人経営の新刊図書を扱う本屋がある。逆方向にはスーパーとドラッグストア。もう少し行くと駅がある。遠くへ行かなくても、自分の周りで完結するような夢のような街。理想の空間を妄想しながらねむるのが、最近の唯一の楽しみだ。

0 notes