#сибирская легенда

Explore tagged Tumblr posts

Link

1 note

·

View note

Text

440 лет с начала похода Ермака. Откуда Кунгурская летопись, если Кунгура тогда еще не было?

В начале XVIII столетия в города Прикамья и Западной Сибири пришло необычайное оживление. Царь Петр, вступивший в Северную войну, потребовал активной разведки месторождений металлов и строительства заводов по производству воинских припасов на Урале. «Уезду исправной чертеж...» 9 января 1703 года вышел указ о передаче Кунгура с уездом из Новгородской четверти в Сибирский приказ (аналог министерства сегодня. – прим.ред.) и о подчинении города Верхотурью. Верхотурскому воеводе Калитину пришло повеление организовать в Кунгурском уезде поисково-разведочные работы и заводское строительство, чтобы «в Московском государстве железом и медью, и селитрою, и серою горячею удовольствоваться без постороннего привозу из иных стран». Авторитетному в то время картографу, «служилому человеку» Семёну Ремезову в Тобольске было выдано предписание: «Ехать тебе в Кунгурский уезд и сделать всему Кунгурскому уезду, селам и деревням и рекам чертеж исправной с розмером подлинным для удобного железу и иным статьям к Каме-реке провозу. И описать, как тот Кунгурский уезд с Сибирским с Уфимским сошлись, и которая река отколь взялась, и в которую сторону и куды впала, и мочно ль какими судами по ней ходить и суды на ней делать. И много ль которою рекою будет ходу лехкими и тяжелыми судами, и где какие дороги». За работу картографу было обещано десять рублей из казны. В те времена это были деньги: в первой половине XVIII века на один рубль можно было купить более 200 килограммов ржаной муки или сотню живых куриц. Литр водки на рынке стоил семь-восемь копеек. На работу с приключениями Кунгурским властям поручалось обеспечить приезжего специалиста всем необходимым, опытными проводниками (вожами) и охраной: «Дать в вожи двух человек знающих, и подводы, и бумагу, и чернила, и стоялый двор, и для розсылки и обережи двух человек верхотурских казаков». 12 апреля 1703 года Семён Ремезов с сыном Леонтием отправился из Тобольска в Верхотурье. Ехать пришлось «по последнему самому вешнему пути со льдом», Ремезовы по дороге неоднократно «были при смерти и тонули». К воеводе в Верхотурье они прибыли в последних числах апреля и, после короткой передышки, помчались в Кунгур. Несмотря на противодействие местных властей, надо полагать, не горевших желанием помогать в строительств�� казенных заводов и обременять себя новыми хлопотами, за два месяца Ремезов и его помощники объехали весь Кунгурский уезд, сделали чертежи (карты) города и территории, уточнили сведения прежних писцовых и переписных книг. Видимо, при работе в кунгурской канцелярии ими была найдена одна из жемчужин историографии, сыгравшая весомую роль в изучении событий полуторавековой, по отношению к времени Ремезова, давности, – «Летопись Сибирская краткая Кунгурская»... Жемчужина летописания Этот небольшой по объему источник содержит живые подробности похода Ермака. Скорее всего, это говорит о том, что «Кунгурская летопись» представляет собой переложение рассказов ветеранов атамановой экспедиции или их ближайших потомков, а также легенд ХVII века, сложенных в Прикамье о легендарном атамане и его дружине. Семён Ульянович снял копию с найденной им реликвии, переработал и в качестве вставных листов вклеил в свой уже имевшийся труд «История Сибирская» («Ремезовская летопись»), богато иллюстрированный собственными рисунками. В 1744 году список «Ремезовской летописи», приобретенный в Тобольске, привез в Санкт-Петербург и ввел в научный оборот академик Герард Фридрих Миллер. Историки по сей день задаются вопросом, каким образом в 1703 году в Кунгуре могла оказаться рукопись, посвященная истории похода Ермака? Дело в том, что тогда это был молодой город. Впервые он был основан как острог в 1648 году, но перенесен на новое место после разорения восставшими башкирами в 1663-м. Еще в 1673-1675 годах для защиты от возможных нападений вокруг города был построен деревянный кремль с восемью башнями. Вполне вероятно, что среди поселенцев, приехавших в новый город, были потомки товарищей Ермака. Сотворение легенды Наверняка жителям сылвенского Прикамья хотелось, чтобы в народной памяти Кунгур был как-то связан с легендарным хождением за Урал. Но как создать эффектную легенду, если в год начала похода казаков, нанятых Строгановыми, 1581 (или, по версии советского историка, биографа Ермака Руслана Скрынникова, 1582), города еще и в помине не было?!. Возможно, ответ на вопрос дает сам неизвестный нам автор (или авторы) «Кунгурской летописи». В повествовании есть фрагме��т, относящийся к якобы имевшему место «фальстарту» казачьей экспедиции в 1578 году: «Сентября в 26 день 1578 года промахнулись (казаки), не попали по Чусовой в Сибирь, а погребли вверх по Сылв��, и к заморозкам подошли к урочищу, которое ныне известно как Ермаково городище. И по пути у жителей скупали хлеб и припасы, тут и зимовали… И как только закончили 9 мая в том городище строить по обету часовню во имя Николы Чудотворца, так одни поплыли с Ермаком вниз по Сылве до Усть-Чусового, другие же остались в городище том, с женами и детьми навек поселились». Красивый рассказ... который вряд ли может быть правдой. Трудно поверить, что казаки, не ходившие в походы без опытных проводников, ошиблись рекой и проплыли мимо Сибири. Не говоря уже о том, что в 1578 году Ермака на Урале не было. Зато рассказ о «Ермаковом урочище» – прекрасная легендарная прелюдия к основанию Кунгура в царствование Алексея Михайловича. По этому фрагменту можно предположить, что автор документа, найденного Ремезовым, являлся кунгуряком из первых поколений горожан, и пытался связать основание родного города с деятельностью знаменитого атамана. Возможно, он был связан со службой у Строгановых, поскольку в тексте есть ссылки на документы из их архива. В любом случае, он стал автором не только легенды, но и документа, насыщенного ценными сведениями. Герою присвоили основание Руслан Скрынников в книге «Сибирская экспедиция Ермака» (1982) выдвигает такую версию: «Легенда о зимовке Ермака на Сылве возникла в Кунгуре в конце XVII века. Ее сочинили местные церковники, чтобы обосновать легенду о постройке Ермаком в окрестностях Кунгура часовни, сохранившейся до их времени». Можно поспорить с исследователем об авторстве именно церковников. Но то, что автор «Кунгурской летописи» страстно желал увязать историю своего города именно с началом похода покорителя Сибирского ханства, – факт несомненный. Справка «Звезды» – Все таланты «сибирского Леонардо» Семён Ремезов – географ, историк, архитектор, просветитель, родился в 1642 году в Тобольске, сын стрелецкого сотника. В 1668-м поступил на государеву службу в качестве рядового казака. В 1682-м получил звание «сына боярского» (служилое сословие) и был переведен из Ишимского острога в родной Тобольск. Уже в 1689 воевода Алексей Головин характеризует Ремезова как отличного чертежника (картографа). И это был не единственный талант сибирского самородка. Он мастерски рисовал, занимался иконописью, проектировал и строил здания (в том числе Приказную палату и Гостиный двор в Тобольске, Петропавловскую церковь в Тюмени). Хотя Ремезов никогда не встречался лично с Петром Первым и тем более не входил в ближний круг императора-реформатора, он по праву может быть назван одним из «птенцов гнезда петрова»… Анатолий Москвин

https://zwezda.su/culture/2021/07/440-let-s-nachala-pohoda-ermaka.-otkuda-kungurskaya-letopis-esli-kungura-togda-eshhe-ne-bylo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

0 notes

Text

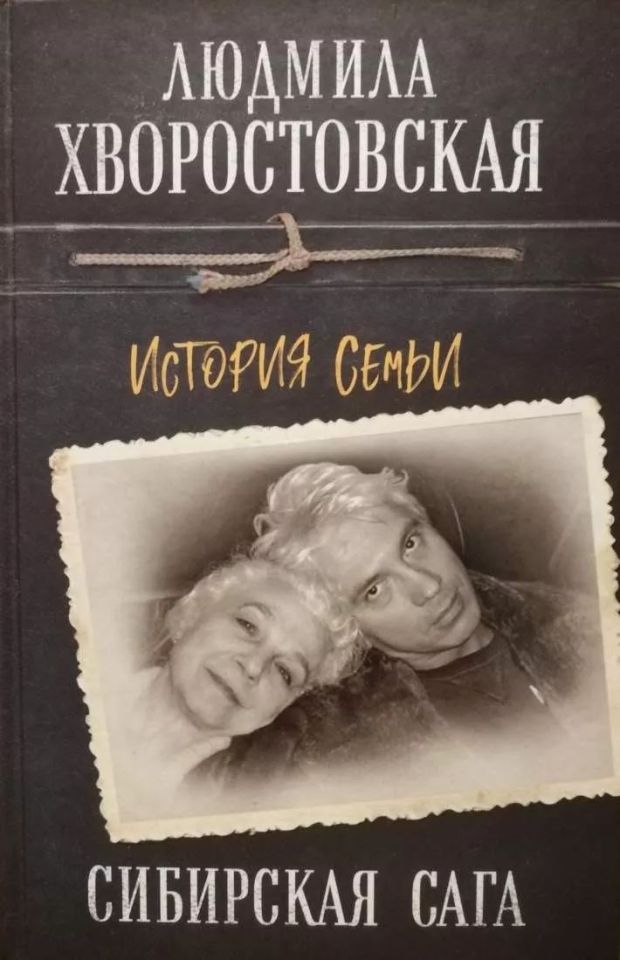

Великая книга любви и печали.

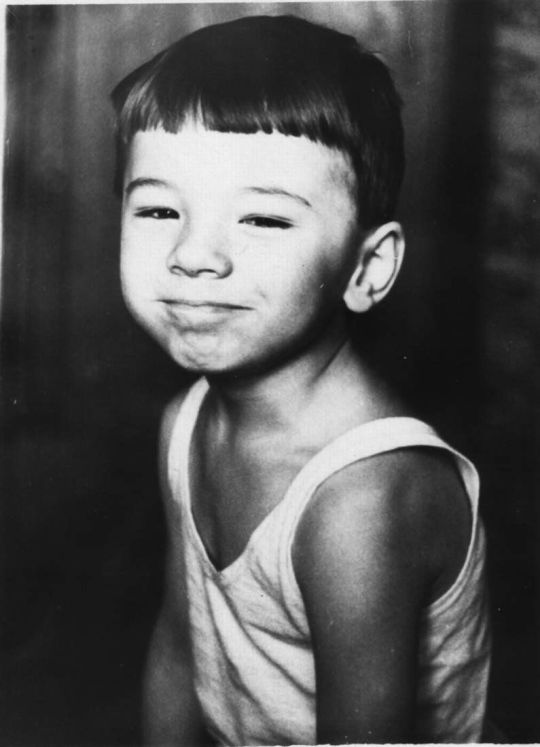

Мать выдающегося русского певца Дмитрия Хворостовского написала воспоминания - о своей родословной и начале пути любимого сына. Это было недавно, это было давно В ноябре 1995 года в газете "Красноярский рабочий" вышел мой очерк "Вечер в доме Хворостовских". Он был двухполосный, а это ещё в то время, когда газеты "были большими". Наш главный редактор Леопольд Михайлович Балашов сказал мне тогда: "О Дмитрии Хворостовском и его семье будут писать ещё много раз, но ваш материал - первый!" Достался он мне непросто: родители Дмитрия - Людмила Петровна и Александр Степанович - люди творческие, безумно любящие музыку, мало кого пускали в свою жизнь. Торопиться было нельзя: не могла я Александра Хворостовского, инженера по профессии и обладателя великолепного баритона, сразу после его концертов, на которых бывала в Красноярске, просить об интервью? Помог мне не случай даже, а врождённое в этих людях чувство справедливости. Когда в 1989 году Дима победил на конкурсе оперных певцов Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, все стали восхвалять его педагога в Красноярском институте искусств Екатерину Йофель. А по большому счёту, желание петь появилось у него после занятий с Галиной Алексеевной Астаниной, педагога по вокалу в музыкальном училище имени Горького. И голос нашего знаменитого сибиряка был огранён и сохранён в его первозданной красоте благодаря ей и, конечно же, его отцу, который с детства и всю свою жизнь направлял сына, помогая ему совершенствоваться. Много позже, уже в Москве, Александр Степанович напишет мне: "С Дмитрием стала заниматься АСТАНИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. Это она ОТКРЫЛА его ГОЛОС и ЗАСТАВИЛА его ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА настоящее ПЕНИЕ. Она ЗАСТАВИЛА его поступить в институт. Мы с Л. П. всегда говорим: "Не было бы АСТАНИНОЙ - не было бы певца Дмитрия Хворостовского и всех тех, которые сейчас "при чём". Я прошу Вас запомнить эту информацию. Получается, что одной поются нескончаемые дифирамбы, ордена и звания, а другой как бы "тут никогда не стояло". Несправедливо". И однажды, когда Людмила Петровна попросила меня дать материал про Галину Алексеевну Астанину, я в ответ уговорилась с ней под запись рассказать не только об этом замечательном педагоге, но и о своей семье и, конечно, о Диме. Ведь когда я пришла в их дом впервые, мы проговорили с Людмилой Петровной, не замечая времени, около пяти часов, но я не рискнула включить диктофон: уж очень доверительным был разговор, чтобы испортить его деловым подходом. Воспоминания для внуков Записи свои Людмила Петровна делала несколько лет, в них стоя�� даты: 2008-2011 годы. Муж их печатал и редактировал. Он-то и уговорил её начать это повествование, которое мне посчастливилось прочесть в электронном виде в июле 2018-го, после того, как я написала им об уходе из жизни своей мамы, о своём неизбывном горе, которое всё же никогда не сравнится с их безмерной утратой. Кстати, они не думали давать эти записи на всеобщее обозрение: ведь всё делалось не для печати, а исключительно для внуков, которые живут вдали от бабушки и дедушки и мало что знают о них и уж совсем ничего - о своей родословной. А книга вышла в свет только в 2019 году по настоянию поэтессы Лилии Виноградовой, которая одно время работала с Дмитрием, в последние годы была с ним дружна, а в день его ухода из жизни находилась рядом с ним и его родными. Она предложила родителям и название книги "ИСТОРИЯ СЕМЬИ, СИБИРСКАЯ САГА", которое они одобрили, она же написала предисловие, где кратко ёмко и поэтично выразила то, что думает каждый из нас, знавший этого поразительно талантливого певца и слышавший его необыкновенный голос. Феерическую историю людей, жизнь которых была тяжёлой, но необыкновенно прекрасной, я прочла, не отрываясь, на одном дыхании. Они так и стоят у меня перед глазами, согретые добрым приметливым взглядом Людмилы Петровны, который вкупе с её потрясающей памятью даёт незабываемую картину мира нескольких семей, переплетения их судеб в ходе страшной и неминуемой истории, где каждый человек обладал своим обликом, статью, уникальной внешностью и внутренней неповторимой жизнью. И, Бог мой, как же страстно написано об этих красивых мощных, талантливых и необычайно страстных людях! В этих воспоминаниях так много не только ярких подробностей, но и той художественной правды, что даётся не каждому, а если честно, то вообще редко кому! Вера в добро и красоту Оказывается, история их рода началась чуть ли не в XVII-XVIII веках, когда семья Вебер переселилась из Германии в Поволжье. И сколько же страданий и тягот было перенесено ими и совершено переездов - из Поволжья в Сибирь, потом в Киргизию и снова в Сибирь. И сколько же кровей намешано в их роду - немецкой, русской, татарской, польской, украинской! А сколько счастья и любви испытано, дел переделано, песен спето - и вовсе не счесть! Людмила Петровна рассказывает историю свою рода и свою собственную, с одной стороны, как ребёнок и подросток, который прошёл через все события довоенной и послевоенной жизни, а с другой - как умудрённый опытом человек, пытающийся осмыслить перипетии жизни родных ей людей и её самой. Читаются 400 страниц текста c вкраплениями в него редких фотографий, сохранившихся во всех мытарствах, переездах и изумительных моментах жизни огромного рода, легко и с истинным наслаждением! В этих искренних непридуманных воспоминаниях старших (прабабушки, бабушки, матери и других родных), а также в наблюдениях самой Людмилы Петровны - дар необыкновенный. В нём и уникальная зрительная память, и образное мышление, и чувство правды, присущее ей от природы и от близости с людьми, обладавшими благородством души, которое, видимо, передаётся как по наследству, так и по воспитанию. А ещё в этом авторе и хрупкой, тонко улавливающей любые колебания души и времени женщине живёт неистощимая благодарность за всё, что ей дали люди, встреченные в её судьбе, что тоже является большой редкостью. Уметь видеть хорошее, ощущать чудо жизни в, казалось бы, простых вещах - это исключительно духовное зрение! Ведь многие, сталкиваясь с трудностями, с людьми, совершающими неблаговидные, мягко говоря, поступки, либо во всём разочаровываются, либо мстят, либо становятся циниками, а кто-то и вовсе ломается. Людмилу Петровну препятствия смогли не только закалить, но и дать неистребимую веру в добро и красоту! Она, как её мама, бабушка и многие в её роду, научилась всё делать собственными руками. А главное, уметь не только смотреть, но и видеть - видеть сердцем! И ты, читая её книгу, как будто прозреваешь, начиная смотреть и на свои жизнь и судьбу совсем иначе. Священный дар памяти Все мы в детстве и юности не особенно расспрашиваем родителей, а если повезёт - дедов-бабушек об их жизни. Если они сами нам что-то не расскажут. Ну а если мы до истории охочи да памятью обладаем, то можем что-то и потомкам своим передать. Тех же, у кого были ещё и прабабушки с прадедушками в живых, я считаю просто везунчиками. Мне мама много рассказывала о своём детстве, о бабушке с дедушкой, даже о прадедушке, ведь я никого из них не застала. Отец со мной про историю рода своего не говорил, об этом мне тоже поведала мама, с которой он многим делился. В 90-х я писала в "Красноярском рабочем" о жителях Ангары, дав��я текст под фотографиями Александра Кузнецова, которые он сделал - вот ведь совпадение - в деревне Паново, где родились и жили отец мой и дед. Там же вышел и мой материал со строками поэта Павла Антокольского в заголовке "Как это ни печально, я не знаю ни прадеда, ни деда своего". В частности, о том, как часами искала на Злобинском кладбище могилу моего отца Дмитрия Ивановича Савватеева, старейшего геофизика Сибири, стоявшего у истоков открытия месторождения железной руды в Ирбе. И многие так же, как и я, подолгу кликали друг друга в нескончаемых изнурительных поисках. Потом, приезжая в Красноярск, я обращалась и на кладбище, которое давно закрыто для захоронений, и к людям этой отрасли, обещая деньги за находку, но безрезультатно. Может, потому, что на красноярских кладбищах в 70-е и более ранние годы не было документов на захоронение, да и учёта особого не вели?! А ведь могилы наших предков - часть памяти нашей о роде своём, о тех, кто нас создал. Позже я открыла для себя ещё одно наше беспамятство, решив найти имена своих учителей в школе N 33, где училась с 5-го класса. Школа эта открылась в 1951 году как мужская гимназия, с 1955 туда стали ходить и девочки, а в 1966-м она превратилась в гимназию N 2, на сайте которой выставлены все новейшие награды и показатели, но история её практически сведена к нулю. Даже о самом первом директоре Георгии Анатольевиче Победоносцеве дано всего две строчки: работал с 1951 по 1954 год, Заслуженный учитель, легенда советской педагогики. Не маловато ли для легенды? А о втором директоре школы N 33 Викторе Александровиче Курнатове, историке, который отдал школе 25 лет жизни, сказано: "Директор школы с 1954 по 1979 гг., Заслуженный учитель РСФСР". И... всё! Хорошо хоть имя сохранилось и одна фотокарточка на документ, чего не скажешь о замечательных учителях, которые вели у нас уроки. Их просто нет в истории школы. Например, потрясающего педагога по литературе и русскому языку Галины Александровны Сорокиной. Ах, что это была за учительница! Умная, тонкая, изящная, одухотворённая, поэтичная! Сколько в ней было высокой духовности, которую она щедро изливала на нас, а мы, боясь упустить хоть слово, сидели, не шелохнувшись. А как она читала стихи - Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета... Мы замирали, слушая её, погружаясь в романтический мир, куда она нас звала, и где мы становились чуточку счастливее. Я говорила об учителях с ребятами старше и младше себя, и, не сговариваясь, все вспомнили сразу именно её. В выпускном классе литературу у нас вела высокая яркая блондинка Людмила Гергардовна, азартно декламировавшая своего любимого поэта Владимира Маяковского. И, конечно, не сотрутся из нашей памяти уроки Анатолия Семёновича Пивоварова, блестящего физика, фронтовика, жизнь которого сложилась трагически. Мы до сих пор храним в себе и его знания, которые он виртуозно вкладывал в наши подростковые умы, и его точные, не в бровь, а в глаз, шутки. А математичка Евгения Ивановна Рублёва (за глаза её звали Евгеша), что стремительно входя в класс и бросая с размаху портфель на стол, громко здоровалась и ввергала класс в решение труднейших задач! После неё был Эвальд Семёнович, чудный математик и добрейший человек. Одна из моих одноклассниц, Вера Разумова, так полюбила этот предмет, что тоже стала учительницей математики. Невозможно забыть и Луизу Михайловну Волкову, классного руководителя, что вела в школе английский, а нас, своих чад, опекала, как любящий пастырь. Мы с ней и деревья высаживали, и в походы ходили. В её внеурочных делах нас всюду сопровождал её муж, который во всём ей помогал и поддерживал. И многие ещё имена, фамилии и лица хранят сердца учеников - о своих преподавателях, которых и в помине нет в истории школы N 33, теперь гимназии N 2 - ни на сайте, ни в виртуальном музее. Директор Ирина Геннадьевна Штейнберг так ответила мне в 2019 году на вопрос, где можно найти информацию о директорах и учителях гимназии, которой скоро исполняется 70 лет: "Информацию обо всех учителях на сайте разместить невозможно, она есть в библиотеке и рекреациях гимназии на стендах". Ну не смешно ли? В бесконечное пространство Интернета информация не входит, а на стендах в рекреациях (по-русски, в школьных коридорах) помещается. Мне же вспомнился рассказ какого-то американского автора, услышанный по радио в стародавние времена. В нём герой, побывав в городе, где родился и вырос, и ничего в нём не узнав, так там всё изменилось, с горечью произнёс: "Как будто я и не жил совсем". Пренебрежение историей просматривается сегодня во ��ногих учреждениях и городах России, как будто возглавляют их Иваны, родства не помнящие, или манкурты, которым всё равно, что было до них, как создавалось, росло и крепло государство благодаря людям, которые вкладывали в любимое дело свои знания, сердце и жизнь. Но есть счастье, есть! И всё-таки в стране нашей существуют места, где чтут своё прошлое и бережно сохраняют сведения о людях и их делах. Так, например, директор Владимирского Академического театра драмы Борис Григорьевич Гунин выпустил к 170-летию своего детища в 2018 году Энциклопедию персоналий, став автором этой идеи. А автором текста и его составителем явилась заведующая литературной частью Татьяна Николаевна Лаврова. В эту энциклопедию персоналий вошли буквально все, кто хоть 40 лет, хоть месяц проработал в театре, невзирая на профессии, вплоть до кассиров, рабочих сцены, вахтёров, капельдинеров и даже распространителей билетов, ибо все они прикоснулись к священному делу театра. Кто-то из актёров, режиссёров и художников, внёсших весомый вклад в историю, удостоился не только фотографий, но и рассказа о нём, а о ком-то есть только имя, отчество, фамилия и даты работы. Любопытная, скажу я вам, энциклопедия, изданная тиражом 500 экземпляров, листая 320 страниц которой я нашла знакомые мне и известные многим лица. А вот другой пример, не менее удивительный,- книга в 400 страниц под названием "Школа в моей жизни", изданная в 2002 году тиражом 2 000 экземпляров к 50-летию школы N 10 города Ангарска Иркутской области. Инициатором её создания тоже стала директор Тамара Михайловна Носоченко. Там есть пошаговая история с именами учителей, директоров и учеников. Много фотографий классов с точными датами и персонами. В Ангарской школе поражает огромная любовь к своей истории, где не может быть белых пятен в угоду сегодняшнему дню. Потому так скрупулёзно собраны рассказы учителей и выпускников школы, среди которых оказалась Заслуженная артистка России Жанна Хрулёва, известная нам по Красноярскому ТЮЗу, откуда она уехала в Орёл, потом во Владимир, где до сей поры служит в Академическом театре драмы. У неё-то и увидела я эти две великолепные книги историй - театра и школы. * * * Перечитывая много раз уникальную книгу Людмилы Хворостовской, ставшую для меня настольной, вновь и вновь погружаясь в жизнь её рода, я понимаю, что жизнь эта мне не чужая, нет! Она моя, наша, и всех тех, к��о хочет сохранить в памяти свою историю и историю нашей страны. Эта память и связывает нас воедино, защищая и сберегая наше Отечество и всё доброе и человечное, что есть в наших сердцах! Москва. Автор: Наталья Савватеева https://krasrab.ru/news/stati/17272?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D ✅Найдём информацию о ваших предках! ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. ✅Заказ родословной (оценка перспектив исследования - БЕСПЛАТНО): www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj https://www.genealogyrus.ru

0 notes

Photo

Ну вот мы и дождались! Сегодня на Алтае начинаются первые заезды сезона 2021. Чем могут заняться наши гости в эти дни на Алтае? 1. Первого мая нужно посетить праздник «Цветения Маральника» на Бирюзовой Катуни. В этом году планируются масштабные мероприятия (Расписание смотрите на сайте www.gorniy-altai.ru) 2. Очень рекомендуем посетить «Дом Сказок» (@_ded22_) в Белокурихе, всем нашим отдыхающим мы дадим по одному бесплатному билету! (Даже если Вы не отдыхаете у нас заезжаете, мы поделимся))). 3. Баня! Баня из настоящего Алтайского кед��а в сочетании освежающего бассейна подарит Вам незабываемые эмоции! А после баньки самое то, чай из #Бухтабара 4. Посетить питомник «Сибирская Легенда» (@sibirsaya_legenda) в Черге. Тем более есть повод, на днях у них произошло пополнение! Вы же хотите увидеть маленькую «Оленяшку» правда? 5. «Протестить» команду аниматоров в «Бухте Весёлого Роджера». Согласитесь, очень любопытно посмотреть на тех кто претендует на место в основном составе? Как же быстро "летит" время... Совсем недавно, буквально первого Сентября мы объявляли о начале раннего бронирования, а завтра оно уже закончится))). У желающих воспользоваться этим предложением осталось совсем немного времени. Для того что бы успеть забронировать свой отдых по акции «Раннее бронирование» достаточно всего лишь написать в WhatsApp: +7-923-643-3398 , уточнить о наличии свободных мест, и тут же завершить своё бронирование. Подробную информацию о нашей гостинице Вы по-прежнему можете узнать на нашем сайте www.vroger.ru в круглосуточном режиме. #отдыхнаалтаесдетьми #семейныйотдых #семейныйотдыхнаалтае #отдыхнаалтаевмае #отдыхнаалтаевесной #отдыхнабазахалтая #турбазыалтая #базыалтая #турбазыалтаявесной #базыалтаявмае #бухтавесёлогороджера (at Бухта Весёлого Роджера Ая) https://www.instagram.com/p/COSQVtUnAZq/?igshid=1qe56l3n9q1lq

#бухта��ара#отдыхнаалтаесдетьми#семейныйотдых#семейныйотдыхнаалтае#отдыхнаалтаевмае#отдыхнаалтаевесной#отдыхнабазахалтая#турбазыалтая#базыалтая#турбазыалтаявесной#базыалтаявмае#бухтавесёлогороджера

0 notes

Photo

Питомник "Сибирская Легенда" , Камлак www.gorniy-altai.ru (at Altai Republic) https://www.instagram.com/p/CJKgt-0FO8k/?igshid=16jfb8534s3pm

0 notes

Photo

В невероятно атмосферном и уютном месте мы побывали сегодня с Натальей Натальевной! Питомник Хаски (@sibirskaya_legenda) в селе Камлак. На наш взгляд данное место обязательно для посещения во время отдыха на Алтае. P.S. Самый красивый Олень на Алтае живёт здесь! P.P.S. Будете там передавайте от нас привет! (at Питомник "сибирская Легенда) https://www.instagram.com/p/CEYkgqLKJho/?igshid=1kkkv89s8w0ko

0 notes