#герой советского союза

Explore tagged Tumblr posts

Text

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Екатерине Дёминой

19 февраля в Москве состоялось знаменательное событие. На доме, в котором провела свои последние годы выдающаяся женщина, ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Екатерина Илларионовна Дёмина установили памятную доску, на которой скульпторы запечатлели её отважный лик.

– Мы собрались по историческому случаю, – сказал член Центрального Совета Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Юрий Бабатов. – Сегодня состоялось открытие памятной доски в честь Героя Советского Союза Екатерины Илларионовны Дёминой. Её имя золотыми буквами вписано в историю российского флота и морской пехоты. Она с достоинством прошла войну и, несмотря на возраст, проявила невероятное мужество.

Войну Катя Михайлова (девичья фамилия Дёминой) встретила в поезде. Школьница ехала из Ленинграда на каникулы к брату, военному лётчику, в Брест. После Смоленска состав попал под обстрел немецкой авиации.

Впечатления от того первого столкновения с ужасами войны были настолько сильными, что Екатерина Илларионовна решила идти добровольцем на фронт. Первая попытка оказалась неудачной – со словами «Детей не берём!», девушку отправили домой. Тогда она прибавила к своим пятнадцати годам ещё три года. Но решающую роль сыграло то, что Екатерина Илларионовна умела оказывать помощь раненым. Школьница на «отлично» окончила вечерние курсы Российского общества Красного Креста, да и родилась она в семье медиков.

Боевое крещение помощница санинструктора получила под Гжатском. Её ранило в ногу сразу в трёх местах. Вместе с госпиталем девушка отправилась в Баку.

– По рассказам мамы, – делится своими воспоминаниями сын Екатерины Илларионовны Юрий Викторович Дёмин, – больше всего она боялась, что будет хромать и не сможет вернуться на фронт.

В 1943 году Екатерину Илларионовну по её просьбе зачислили санинструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, формировавшийся из добровольцев. Вместе с батальоном она принимала участие в освобождении Измаила, крепости Илок, Будапешта, Комарно, Одессы, Белгород-Днестровского, Белграда и Братиславы. Екатерину Илларионовну дважды номинировали на звание Героя Советского Союза, в первый раз за освобождение Белгорода-Днестровского в августе 1944 года.

В бою за Белгород-Днестровский, начавшемся 22 августа 1944 года, моряки высадились ночью на крутом берегу, который был несколько метров в высоту. Солдатам пришлось взбираться на него, подставляя друг другу плечи, в то время как немцы сверху атаковали их гранатами. Екатерина оттаскивала раненых в безопасное место, продолжая сражаться, и даже подавила огонь станкового пулемета противника. Когда патроны закончились, она ловко перехватывала немецкие гранаты с длинными ручками и бросала их обратно. Несмотря на просьбы раненых уйти, она оставалась и боролась рядом с ними: «Если умрём, то все вместе». Екатерина продолжала защищать своих товарищей. После боя было найдено более пятидесяти тел врагов.

Екатерина Илларионовна встретила победу в Вене, где их разместили в жилом помещении, что было совсем необычно для них. Ведь часто им приходилось спать под открытым небом, используя плащ-палатку, с сапогами на ногах и с автоматом, прижатым к груди. Ранним утром их разбудили звуки автоматных выстрелов за окном и крики «Победа!».

Демобилизовавшись, Екатерина Илларионовна окончила мединститут и всю жизнь проработала врачом в обычной московской заводской поликлинике. А в 1980-х, когда началась война в Афганистане, вновь пришла в военкомат и попросилась на войну, но не прошла по возрасту. Ей к тому времени было уже за 50.

– До 1963 года мы не знали, что мама Герой, – вспоминает сын Екатерины Илларионовны Юрий Викторович Дёмин. – Она была обычной мамой. Дома всегда было вкусно и уютно. Перед нашими днями рождения она могла потратить всю ночь на приготовление домашнего и вкусного «Наполеона». Свою дочь я назвал Екатериной.

Сотрудников «Союза Маринс Групп» и Екатерину Илларионовну Дёмину связывали дружеские взаимоотношения. Она становилась участником патриотических мероприятий, проводимых компанией, а после общения с Героем Советского Союза были созданы информационные материалы, подготовленные сотрудниками компании, рассказывающие о событиях и героях Великой Отечественной войны. Екатерина Илларионовна всегда отмечала в «Союзе Маринс Групп» «удивительную способность бережно хранить память былых лет, но при этом идти в ногу со временем и создавать светлое будущее для молодёжи».

«Необходимость и удача

Быть санинструктором на страшной, на войне.

И если жизнь моя сложилась бы иначе,

Как в этот праздник горько было б мне…»

Екатерина Илларионовна Дёмина ко Дню Победы

#мемориальная доска#Кинокомпания Союз Маринс Групп#Союз Маринс Групп#история#герой советского союза#marins group#маринс групп

0 notes

Text

Командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза Василий Иванович Казаков.

7 notes

·

View notes

Text

Единственный Герой Советского Союза, трижды удостоенный этой высшей награды не после, а во время Великой Отечественной войны - Александр Иванович Покрышкин был не просто легендой, а ярким символом советской авиации. По его боевому счету, только по (сильно заниженным) данным, 59 сбитых самолетов. Его девиз "Высота – скорость – маневр – огонь!" стала универсальной «формулой победы» для всех советских летчиков-истребителей!

The only Hero of the Soviet Union who was awarded this highest award three times not after, but during the Great Patriotic War, Alexander Ivanovich Pokryshkin was not just a legend, but a bright symbol of Soviet aviation. According to his combat account, only according to (greatly underestimated) data, 59 aircraft were shot down. His motto is “Altitude – speed – maneuver – fire!” became a universal “victory formula” for all Soviet fighter pilots!

22 notes

·

View notes

Text

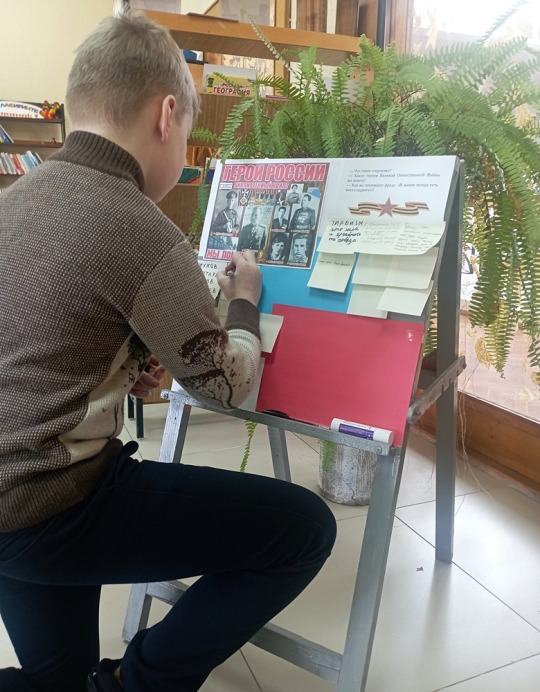

ГЕРОИ РОССИИ

Всю неделю накануне Дня защитника Отечества в Центральной городской библиотеке им. М. Горького наши читатели могли принять участие в библиотечном квилте «Герои России», посвящённом Году защитника Отечества и приближающемуся 80-летию Великой Победы.

Постоянным читателям библиотеки из числа молодёжи и школьников сотрудники читального зала литературы по искусству и периодики предложили ответить на вопросы: «Каких героев Великой Отечественной войны вы знаете?», «Что такое героизм?» и поразмышлять над фразой «В жизни всегда есть место подвигу».

По мнению участников квилта, героизм – «Это сила и храбрость… Это способность жертвовать собой ради других. Великая сила, которая дана не каждому, ��оэтому нужно помнить таких героев».

А в числе героев, которые вспомнили юные пятигорчане, были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Георгий Жуков, Валерий Чкалов, Алексей Маресьев, Марина Раскова, Мелитон Кантария, пионер-герой Витя Коробков и, что не менее важно, Нина Попцова, схваченная по доносу предателя и казнённая в период оккупации Пятигорска 20-летняя разведчица, которую, несмотря на то, что она за свой подвиг не была награждена ничем, мы, пятигорчане, всё равно считаем одним из Героев с большой буквы!

НАШИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:

«Пятигорск в войне»:

«Неравное противостояние... Оккупация Пятигорска»

«Герман Пестов. Подвиг комсомольца»

«Оккупация Пятигорска. Герои и предатели…»

«Говорят фронтовики»:

«Казнь, не прервавшая жизни... Нина Павловна Попцова»

«Боец отряда преследования... Григорий Атанесович Атаянц»

«Патриот с большой буквы. Евгений Михайлович Белавенцев»

«Пятигорчане – Герои Советского Союза»:

«Ким Шатило. Победа в неравном бою...»

«Последний патрон лейтенанта Дегтярёва»

«Ас из асов. Лётчик-истребитель Алексей Догадайло»

#ГероиСоветскогоСоюза#ГероиРоссии#ГероиБезНаград#ГерманПестов#НинаПопцова#ВеликаяОтечественнаяВойна#РассказыОГерояхРоссииГеннадияДуброва

2 notes

·

View notes

Text

Метрическая запись о рождении Чкалова Валерия Павловича 📝 ✅ Валерий Павлович Чкалов, имя при рождении — Валериан[3] (20 января [2 февраля] 1904, Василёво, Нижегородская губерния — 15 декабря 1938[1][2], Москва[1]) — советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936). 📖 Метрическая книга о родившихся, браком сочетавшихся и умерших Воскресенской церкви с. Василёва слобода Балахнинского уезда Нижегородской губернии за 1901-1908 гг. 📝 Метрическая запись № 4 в метрической книге Воскресенской церкви с. Василёва Слобода за 1904 г. о рождении и крещении Валерия (в документе – Валерьян) Павловича Чкалова. Рожден 20 января, крещен 21 января 1904 г. Родители: Балахнинского уезда деревни Высоково крестьянин Павел Григорьев Чкалов и жена его Ирина Иванова, оба православные. Восприемники: яр��славский мещанин Николай Иванов Шапошников и крестьянская девица Анна Павловна Чкалова. Запись заверена подписями священника Н.М. Соколова и дьякона В.Сиротина. 📌 Место хранения документа; ГКУ Центральный архив Нижегородской области. 📌 Архивный шифр: ф. 570, оп. 10, ед.хр. 701, лл. 145об-146 https://genealogyrus.ru/blog/tpost/yegthpxvl1-metricheskaya-zapis-o-rozhdenii-chkalova ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 📜🔍 Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: vk.com/app5619682_-66437473 ✉ Наша почта: [email protected]

0 notes

Text

1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской области в семье крестьянина родился Георгий Константинович Жуков. Великий русский полководец. Четырежды герой СССР. Маршал Советского Союза.

0 notes

Text

Петр Балабко: "Шли в неизвестность..."

На территорию Республики Афганистан наш земляк - подполковник в отставке Петр Балабко, вошел в декабре 1979 года, на второй день после начала необъявленной войны в горной стране. Он находился в составе Пятой гвардейской мотострелковой дивизии, которой командовал будущий генерал и Герой Советского Союза, а в тот момент полковник Громов. Дивизия вышла на линию Герат - Шинданд - Кандагар и заняла оборону. Как сейчас вспоминает Петр Петрович, шли в неизвестность. Батарея, которой командовал Петр Бал... Читать дальше »

0 notes

Photo

🕯️Умер единственный нижегородец, который был в космосе. В возрасте 82 лет скончался борчанин, герой Советского Союза, летчик-космонавт Вячеслав Зудов. Светлая память настоящему герою!

0 notes

Text

От Барбета до Шанхая

Железнодорожный вокзал времен Российской империи (Продолжение. Начало в № 40) …Возможно, от древнерусского слова или казахского имени Құрамыс написала история название старой части города Курмыш. Всегда жили здесь мастеровые, умели мастерить телеги, сани, печь пышные караваи. Не от того ли в советском Актюбинске в 30-х годах прошлого столетия именно на Курмыше будут построены небольшие столярные мастерские, обеспечивавшие горожан деревянными столами, прочными табуретками и четырехколесными детскими тележками-колясками? И небольшие цеха, выпускавшие не только макароны, вермишель, но и корейскую кукси. Рядом с промышленным, пусть и крохотными по современным меркам, объектом – обязательно древонасаждения, с любовью оберегаемые и взрослыми, и детьми. ��след за верными царю казаками войска Донского прие��ут и крестьяне целыми семьями из далекой Украины. Обильно политая их потом и трудом благодатная земля вознаградит хлебом насущным, радостной будет богатая урожаем осень, большими стога сена на зиму, но станут они жить оторвано от центра, за кладбищем, у подножия второго холма. Более века на Оторвановке названия улиц говорили о той родине, откуда нужда или воля власть имущих привела их: Донская, Кубанская, Новочеркасская. Возможно, уважением к одному из сыновей Украины увековечено имя великого Кобзаря – Тараса Григорьевича Шевченко названием одной из улиц. С образованием в 1932 году Актюбинской области расширяются границы и самого города. За Оторвановкой, в степи, в небольшое саманное строение привозится из всех колхозов молоко, через десятилетие маслобойный цех обеспечит молочной продукцией не только город, но и всю область. Так закрепилось название городского молочного завода за жилым массивом – ГМЗ. В 1960-х годах расширяются маслобойные цеха, рядом в двухэтажном здании автоматы конвейера разливают молоко и кефир в стеклянные бутыли емкостью в один или 0,5 литра.

У истоков района Оторвановка и район Курмыш - жилой дом XX века В 1895 году по письму Оренбургского генерал-губернатора о необходимости железной дороги, соединяющей Оренбург с Ташкентом, издается указ царя о проведении конкурса на этот проект. Из множества предложенных к расс��отрению принимаются три предложения: через земли Абылхаир хана по Иргизской шири; через Уилскую ярмарку в степях Баркын; через солончаки Шалкара. В 1900 году начинается строительство магистрали одновременно из Оренбурга и Ташкента. В 1901 году дорога из Оренбурга подойдет к городу Актюбинску: она строится вблизи города, по проекту – через лиман. Сотрудники Актюбинского областного историко-краеведческого музея всегда будут благодарны машинисту – Мюльгаузену Петру Александровичу, который в 1902 году, проводя работы на своем участке пути, сохранил и сдал в музей кусок рельса, на котором цифра «1902» является уникальным документом – непреклонной страницей истории, которую не изменить и не заменить. Остаются работать на железной дороге специалисты, учатся водить паровозы, большинство из них – с магистрали Московской и с той же территории: так и сохранилось название Москвы за жилым массивом. И улицы за железной дорогой – свидетельство прогрессивного новшества в степной шири: Московская, Деповская, Черепановых... И большое поле, где проводились футбольные баталии, дало название одной из улиц Москвы – Футбольная, на которой до второй мировой войны жил Герой Советского Союза Григорий Павлович Мясоедов. Для детей железнодорожников открывается школа, в том же здании находилась и читальня, т. е. публичная библиотека. С фотографии 1914 года у здания школы смотрят на нас педагоги и дети в одинаковых пиджаках с ровным рядом пуговиц… К началу XX века Актюбинск превратился в большой, населенный русскоязычным народом, город. Двух школ становится недостаточно для растущего населения. В 1907 году будет открыта еще одна, но уже с большим сроком обучения - четырехклассное городское училище. Отрадно, что в этом историческом здании и сегодня звучат детские голоса. Поднимите голову перед Центром детского и юношеского творчества, на верхнем правом выступе крыши увидите цифры «1908» – «8» с отломившимся низом – «паспорт» законченности здания. Стремление актюбинцев идти в ногу с техническим прогрессом выразилось не только в увеличении очагов знаний, но и в уникальном подарке, который преподнесли купцы братья Михины. В 1910 году открывается синематограф. В течение целого меся��а будут смотреть в этом очаге цивилизации жители города один и тот же немой фильм. В биографии первого академика искусства сохранилась фамилия тапера, игрой на пианино озвучивавшего движения и мимику героев фильма. Ахмет Жубанов будет брать уроки сольфеджио у Чернюка.

Синематограф «Триумф», позже «Зимний» и «Пионер» Через десятилетия в фойе кинотеатра «Триумф» (позже «Культфронт») будут встречать зрителей скульптуры Иосифа Сталина и командарма Климента Ворошилова. Самые любимые места зрителей в зале зимой – у двух черных круглых печей-голландок. Летом кинофильмы начнут демонстрировать в помещении с деревянными лавками со спинками, на земельном полу городского парка. Тогда «Культфронт» в народе обретет еще одно название – «Зимний», в отличие от «Летнего». В 1912 году проведет Актюбинск первый праздник древонасаждения, а по осени на берегу Илека дружно варится арбузный мед. Пустырь у водонапорной башни, впоследствии превращенный в уютный зеленый парк, окажется хорошей площадкой для строительства клуба железнодорожников. В июле 1933 года именно у клуба железнодорожников состоится большой митинг и первая уникальная выставка автомобилей. Это было историческое событие – первый автопробег, проверка первенцев советского машиностроения по маршруту Москва – Каракумы – Москва. История развития техники свяжет Актобе и с первым рекордом по дальности полета. В 1937 году женщины-летчицы – Валентина Гризодубова и Марина Раскова – совершили первый беспосадочный перелет по маршруту Москва – Актюбинск. Аэроплан отважных летчиц совершит успешную посадку недалеко от города, где было поле с устройством – указателем ветра. Тогда, в 1937 году, актюбинцы-старожилы рассказывали о красном летчике Шаврове, доставшем в 1919 году ценные сведения из Оренбурга Актюбинскому фронту. Нет ничего удивительного в том, что в военное лихолетье завод авиационного оборудования расположится у летного поля. После войны усилится гражданское строительство, уютное здание аэропорта будет обслуживать пассажиров, вылетавших на АН-2 в районы или на АН-24 в большие города. Так и закрепилось название Авиагородок за микрорайоном города. 10 марта 1932 года будет образована Актюбинская область с центром – городом Актюбинском. В областном центре начинают работу новые промышленные объекты. За рекой Илек, огибаемой ледяной Қарғалы, холм, богатый глиной и песком. Абсолютно правомерным было строительство завода по выпуску кирпича. Рядом с ним – дома из красного кирпича, детский сад, школа… Именно на холме Кирпичного имеется мемориал памяти жертв второй мировой войны – военнопленным, а молодежь назвала вершину холма с красочной глиной – Холм любви. Статус настоящего промышленного города Актюбинск приобретет со строительством завода – одного из первенцев черной металлургии Казахстана. Археологи давно подтвердили историю металлургического производства в окрестностях реки Илек. Мастерство эпохи бронзы, железные акинаки, утонченный узор на золотых изделиях…. Решение руководства страны строить завод в местности, богатой необходимым сырьем, явилось новой страницей в истории города Актюбинска. Завод ферро- сплавов строится недалеко от города, рядом с железной дорогой. Из районов области приезжают казахи, чтобы принять участие в историческом строительстве. Внимательно слушал и помогал им оформить необходимые документы заместитель директора завода Бакытжан Махамбетов. Так и стал называться рабочий поселок у завода Махамбетовкой параллельно с другим названием - Вохр.

Улица К. Либкнехта у парка им. Пушкина. 1951 г. После великой победы над фашизмом увеличивается мощность АЗФ. Разрастается жилой массив за железной дорой. В жилом городке – Жилгородке – рядом с двух- и трехэтажными домами для работников завода открываются Дома культуры металлургов, химиков, строителей. Строятся одноэтажные коттеджи для сотрудников АЗФ, названные в народе финскими домами, к западу от Жилгородка. В 1950-х годах еще нет автобусов. Доехав до переезда на ЗИСе, направлявшемся на завод, добирались дети в летние каникулы к родственникам где-то к обеду – «шаңқай түсте». Возможно, часто употребляемое казахами выражение об отдаленности этой части города закрепилось за названием микрорайона Актобе – Шанхай. В 1960-х годах начинается застройка пространства за рекой Сазды. Не только дно реки, но и вся почва ее бассейна в основном глинистая, так и сохранил народ за новым микрорайоном города состав почвы, на которой воздвигнут жилой массив. Отрадно, что небольшая, но соединяющая старую, восточную часть города с новым микрорайоном, ведущим на запад, улица на берегу Сазды носит имя Маншук Маметовой. Один из достоверных источников истории – топоним. Человек всегда точно подмечает особенности окружающей природы. Город Актобе окружают холмы с удивительными названиями: Түйе төбе, напоминающий горб лежащего верблюда, Қыз емшек – как груди юной красавицы, Жыланды тау – где-то на солнце выходили греться змеи целыми семьями. В 1941 году приезжает в Актюбинск командир Наумов Александр Федорович для формирования дивизии. 312-я стрелковая дивизия покроет себя неувядаемой славой, не пропустив фашистские полчища к Москве. Короткая подготовка бойцов дивизии проводилась у подножия Жыланды тау. Рядом с разбросанными вдоль холма домами актюбинцев возникает планомерно застроенный жилой массив с безоговорочно принятым названием Жилянка. В середине 1970-х годов для увеличивающегося населения города начинается застройка территории между Сазды и Жилгородком. ��рупнопанельные пятиэтажки, школы, детские сады внутри двора, игровые площадки..., а почтовый адрес простой: 1, 2,……8, 9,…11, 12… микрорайон, дом № …» Работают в Актюбинской области большие заводы и фабрики: ПОШ – фабрика первичной обработки шерсти, трикотажная – по выпуску большого ассортимента трикотажных изделий, кондитерская фабрика с актюбинским брэндом «Бұлбұл». Образуя Промзону, на запад от нее строятся благо- устроенные не только одноэтажные, но и мансардные, и двухэтажные коттеджи – свидетельства самостоятельного распоряжения страной своими резервами и финансами. На юго-западе Актобе улицы тоже свидетельствуют об открытии закрытых или неизвестных страниц истории: улицы Исатая Тайманова, Халиды Мамановой, Гайнана Курмашева. А новый микрорайон к востоку, за рекой Илек, так и назывется - Заречный. Не является ли история названий микрорайонов города Актобе неоспоримым доказательством трепетной любви насельников этой территории к благославенной родине их предков и будущих внуков? О динамичном развитии Актюбинской области можно судить по тому, как скоро преображается его главный город. Но в первую очередь в глаза бросается спонтанность. Актобе активно, зачастую спонтанно, обновляет свой вид. Нынешний день несет в себе смелые дизайнерские решения, современные стройматериалы, провозглашающие новаторство и амбиции хозяев новостроек. Но когда видишь плоские рестораны с окнами-амбразурами или же прилепленные друг к другу помещения, как сараюшки в ауле, не хочется, чтобы эти свидетельства нынешнего времени сохранились на века. Роза БАЛДЫГАРИНА Окончание следует. Read the full article

0 notes

Text

В отеле Yalta Intourist прошел IV Александровский кадетский бал

11 апреля, в День Конституции Республики Крым, концерт-холл «Хрустальный» отеля Yalta Intourist стал центром настоящей светской церемонии исторического времени. Именно здесь состоялся IV Александровский бал кадет – праздник танцевального искусства, эстетического воспитания, культуры поведения и патриотизма.

Организатором мероприятия стала Ялтинская средняя школа №11 под руководством директора Александра Тутатчикова. Партнёром проекта выступил отель Yalta Intourist, предоставив свою концертную площадку и гостеприимно встретив участников церемонии – кадетов ялтинских школ №11 и №7, Ливадийской средней школы, Евпаторийской школы №16, а также их педагогов и родителей.

Полонезы, кадрили, мазурки и вальсы вновь входят в моду и завоевывают сердца наших современников. Всё больше людей по всей стране с увлечением занимаются историческими танцами, попутно изучая историю, быт и нравы столичного и провинциального дворянства. Как и двести лет назад, к этому балу готовились долго и тщательно. Выбирали костюмы и платья, дамы делали прически, кавалеры репетировали хореографию.

Открылся бал торжественным шествием кадет, после чего были представлены почетные гости праздника. В их числе были Почётный житель Ялты, ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Анатолий Медведь, Герой Советского Союза лётчик-испытатель Владимир Титов и его супруга Александра Титова, заместитель главы администрации Жанна Кислица, депутат Ялтинского городского совета Олег Копылов.

От имени Главы муниципального образования – председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского и главы администрации Ялты Янины Павленко заместитель главы администрации Жанна Кислица поздравила участников, организаторов, гостей с праздником и передала поздравительный адрес от руководителя Общественного совета Людмилы Ковалёвой.

– Грандиозное мероприятие – IV Александровский бал кадет, – сказала Жанна Кислица. – Как и сто, двести, триста лет назад грациозные, пары кружатся в вальсе, танцуют кадриль. Традиционно его организует и проводит Ялтинская средняя школа №11. Славные традиции. Самые красивые – наши дети.

Особенностью Александровского бала на протяжении многих лет является исполнение танцевальных композиций под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Крымского концертного объединения под руководством художественного руководителя и главного дирижера – заслуженного деятеля искусств Республики Крым Александра Долинского.

Директор Ялтинской средней школы №11 в своем выступлении отметил, что в этом году мероприятие посвятили Петру I, наставнику российских побед, а также поблагодарил всех, кто принял участие в его организации и проведении.

– Александровский бал кадет – это уже добрая традиция, – сказал Александр Тимофеевич. – Приятно осознавать, что с нами рядом всегда находятся люди, которые способствуют её продолжению и помогают быть лучшими: учиться в красивых школах, жить в замечательном благоустроенном городе и процветающей Республике Крым!

Ярким финалом праздника стало определение путем жеребьёвки обладателей титула «Принца и Принцессы бала». Ну и, конечно, не обошлось без праздничного торта.

Оргкомитет Александровского бала кадет и коллектив Ялтинской средней школы №11 вручили благодарность и выразили искреннюю признательность руководству отеля Yalta Intourist за творческое участие в проведении мероприятия, бесценный вклад в развитие кадетского образования и воспитание юных патриотов России.

Александровский бал кадет с 2019 года проходит в крупнейшем отеле черноморского побережья Yalta Intourist, входящем в состав сети Marins Hotels компании «Союз Маринс Групп». Кроме этого, Yalta Intourist является партнёром и организатором самых масштабных событий региона, здесь традиционно принимают делегатов крупных официальных и выставочных мероприятий, которые проходят на многофункциональных площадках гостиничного комплекса.

#День Конституции Республики Крым#Крым#Республика Крым#концерт-холл «Хрустальный»#Хрустальный#Александровский бал#ялта-интурист#Yalta Intourist#отель#Ялта#бал#бал кадет

0 notes

Text

И не прервётся связь времён

«Мы ведь для будущего живём. Значит, должны помнить прошлое. А то ведь прервётся связь времён», - говорил герой советского многосерийного телефильма «Рождённая революцией» Николай Кондратьев, который в финале становится наставником молодого пополнения сотрудников милиции.

Чтобы обеспечить преемственность поколений, в системе МВД 17 апреля 1991 года был организован Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Бесценный опыт и знания, мудрость, патриотизм, нравственность, передаваемые ветеранами молодёжи, позволяют более опер��тивно и эффективно решать серьёзные вопросы, которые диктует наше время.

Председатель ветеранской организации ОМВД России по району Котловка майор милиции Василий ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ - человек авторитетный, умеющий увлечь за собой актив, вовремя оказать помощь людям, находящимся на заслуженном отдыхе, которые с честью служили своей Родине. Человек, способный обеспечить тесное взаимодействие правоохранительных органов со школами и колледжами, воспитать в детях гордость за страну, уважение к закону и порядку.

- Мы участвуем в мероприятиях, приуроченных к праздничным и памятным датам. Проводим лекции по военной и исторической тематике, экскурсии по музею, который был открыт в ОМВД в конце декабря прошлого года.

Василий Николаевич начинал свою деятельность с должности милиционера, работал участковым инспектором, старшим участковым инспектором. В 1981 году за большое количество раскрытых преступлений он был отмечен как «Лучший участковый Советского Союза» - людей, получивших это почётное звание, в столице единицы. Имеет наш герой и медали «За трудовое отличие», а грамот, благодарностей и памятных подарков не сосчитать. На пенсию Василий Николаевич вышел в 1996 году, став к тому времени начальником отдела милиции общественной безопасности по району Котловка.

- У меня было особое чутьё, особенно на убийства, их я раскрывал чаще всего. В наши дни не было систем видеонаблюдения, были доверенные лица - в основном пенсионеры, которые большую часть своего времени проводили на лавочках у подъездов. Они всегда первыми узнавали о произошедшем. Бывало, что обычные люди помогали задерживать преступников.

Одним из запоминающихся случаев для Чернопольского стало убийство учительницы. Тревогу забили в школе, когда она не вышла на работу. Участковый отправился по адресу, опросил соседей и когда узнал, что женщина не выходит из дома на протяжении нескольких дней, после того как к ней в квартиру заходил мужчина, принял решение вскрыть дверь.

- К тому моменту она пролежала в помещении уже четыре дня, но осталась такой же красивой, как и при жизни. Душегубом оказался знакомый, который представился другом её супруга. Увидев ценные вещи, он решил обворовать женщину, а чтобы уйти от наказания, пошёл на убийство.

Отвечать за содеянное злодею всё же пришлось. Личность была установлена в кратчайшие сроки, и он отправился в места лишения свободы.

Ветераны органов внутренних дел - люди, не умеющие сидеть без дела. Василий Николаевич не исключение. Он не только возглавляет ветеранскую организацию, но и работает старшим смены в одном из охранных предприятий столицы.

- Я живу работой, она мне в радость. Молодым коллегам хочу пожелать нести службу достойно, продолжать традиции и не забывать своих предшественников.

Газета «Петровка 38»

0 notes

Text

Надпись на торпеде: "За Киселева". В.Н.Киселев - герой Советского союза, погиб, атакуя немецкий конвой. 1943 г

3 notes

·

View notes

Text

Герой Советского Союза Наталья Фёдоровна Ме́клин - 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк.

20 notes

·

View notes

Text

К 105-летию со дня рождения (20.02.1920-14.09.2010)

АС ИЗ АСОВ. ЛЁТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ДОГАДАЙЛО

Сегодня, в 105-й день рождения пятигорчанина – Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Догадайло, предлагаем вместе с писателем и журналистом, автором проектов «Мои герои», «Говорят фронтовики» и «Пятигорчане – Герои Советского Союза» Геннадием Дубровым вспомнить о жизни и подвиге нашего выдающегося земляка.

Первые двадцать лет жизни будущего Героя Советского Союза Алексея Догадайло прошли в Пятигорске. Беззаботная пора детства и ранней юности, такая же, как у миллионов советских мальчишек из таких же, как у него рабочих семей, живших в те годы мечтами о новом счастливом строе, который должны были создать наш народ. Но незримо надвигалась страшное испытание для всей страны, кардинально поменявшее великое множество судеб. Изменившее и судьбу Алексея Догадайло…

К моменту призыва в армию 20-летнего пятигорчанина Алексея Догадайло в 1940 году он уже был умелым пилотом. Как и для целой плеяды прославившихся в годы Великой Отечественной войны лётчиков, бесценной школой по освоению воздушной стихии стал Пятигорский аэроклуб. И всё же, увлечение небом было лишь хобби. Если бы не война, неизвестно, кем стал бы будущий Герой, осваивавший до армии профессию мебельщика. Командиры учли тот факт, что за плечами парня была первоначальная лётная подготовка в аэроклубе. Его направили в Батайскую военную авиационную школу пилотов, которую он успешно закончил в 1942 году.

Но боевой путь Алексея Догадайло начался лишь 13 марта 1943 года. Он попал в 5-ю воздушную армию. Стал лётчиком-истребителем, а позже командиром звена 177-го гвардейского истребительного авиационного полка 14-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса. Сражался на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Один вылет следовал за другим. Каждый раз, проявляя дерзость, отвагу и бесстрашие, демонстрируя высокий профессионализм, Алексей Догадайло выполнял задания по прикрытию наземных войск и сопровождению бомбардировщиков и штурмовиков, разведывательные вылеты, поднимаясь в воздух для того, чтобы препятствовать фашистским стервятникам бомбить наши позиции и территории и вступать в воздушные поединки с асами люфтваффе – часто летавшими на более маневренных крылатых машинах. Молодой лётчик одинаково успешно осваивал разные модели истребителей – сперва «Ути-2» и «Як-7», затем – «Ла-5». При этом, как свидетельствуют документы, его не страшило вступать в бой с превосходящим в силах противником, он умел навязывать вражеским лётчикам свои условия боя, а с товарищами делился боевым опытом.

Сражаясь в небе, Алексей Догадайло вносил ощутимый вклад в действия советских войск по освобождению городов, в т. ч. нынешней Украины – Харькова, Запорожья и Днепропетровска. Во время Корсунь-Шевченковской наступательной операции «Ла-5» Алексея Догадайло был сбит, но ему удалось посадить самолёт. и к счастью, на территории расположения наших войск. Раненого лётчика, извлечённого из-под обломков самолёта, отправили в госпиталь, но спустя две недели он сбежал оттуда, вернувшись в свою часть, чтобы продолжать освобождать родную землю, а затем и европейские страны – Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию…

Всего к концу войны гвардии старший лейтенант Алексей Догадайло совершил 253 боевых вылета, принял участие в 47 воздушных боях и сбил 17 самолётов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне гвардии старшему лейтенанту Алексею Дмитриевичу Догадайло было присвоено звание Героя Советского Союза.

Геннадий Дубров,

фрагмент очерка «Мои герои. Алексей Догадайло»

#ГероиСоветскогоСоюзаПятигорчане#АлексейДмитриевичДогадайло#ВеликаяОтечественнаяВойна#ВеликаяПобеда#ЛетчикиИстребители#СамолётыИстребителиЛа5#СамыеРезультативныеЛётчикиИстребителиВеликойОтечественнойВойны#ИсторияРоссии#ВоеннаяИстория#БитвыВНебе

1 note

·

View note

Text

Нижегородские архивисты выявили неизвестные ранее документы летчика Ворожейкина. В фондах Центрального архива Нижегородской области и Государственного общественно-политического архива Нижегородской области выявлены неизвестные ранее документы о нашем земляке — прославленном летчике, участнике Великой Отечественной войны, дважды Герое Советского Союза Арсении Васильевиче Ворожейкине. Архивные документы сохранили ценные сведения о периоде обучения будущего летчика в Горьковской краевой высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. Это было одно из престижных высших учебных заведений, которые создавались в нашей стране в начале 1930-х годов специально для подготовки руководящих работников в сфере сельского хозяйства. Среди документов — личное дело студента Арсения Ворожейкина (начато в 1933 году и окончено в 1935-м) с его заявлением на поступление в школу, характеристиками с места службы и пр. Из характеристики 1933 года следует, что Арсений Васильевич Ворожейкин был членом ВКП (б), парторгом и агитатором вверенного ему взвода в отдельном кавалерийском эскадроне 17-й стрелковой дивизии. В документах, в частности, указано: «к возложенным обязанностям относится добросовестно, показывая образец в работе, имеет большое желание учиться и рекомендуется в школу как хороший достойный слушатель». «Выявленные документы свидетельствуют, что выходец из крестьянской семьи Арсений Ворожейкин наряду с военными навыками, стремился получить нужную стране мирную специальность „Руководитель в сфере сельского хозяйства“. Но жизнь распорядилась иначе, и он достойно реализовал полученные знания в условиях Великой Отечественной войны. На фронте мастерство и героизм летчика сочетались с умелым руководством вверенными ему подразделениями и летным составом — в качестве инструктора по боевой подготовке, заместителя командира и командира авиаэскадрильи», — отметил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов. Выявленные документы также позволили установить место нахождения коммунистической школы в Горьком в начале 1930-х годов. По указанному в документах адресу на пересечении улиц Большой Печерской и Семашко расположено здание 1826 года постройки, где в разные периоды располагались Удельная контора, Краевое земельное управление, Коммунистическая школа, Горьковское суворовское училище, а ныне — НИРФИ. Справка Арсений Васильевич Ворожейкин (1914−2001) родился в Городецком уезде Нижегородской губернии. Советский летчик-истребитель. В годы Великой Отечественной войны ��ыл командиром эскадрильи истребительного авиационного полка. Дважды Герой Советского Союза. Первый заместитель командующего ПВО Черноморского флота СССР, генерал-майор авиации, писатель. Источник: https://www.vremyan.ru ПРОШЛОЕ - РЯДОМ! 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 ✅Найдём информацию о ваших предках! ✅Услуги составления родословной, генеалогического древа. 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj 📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473 ✉Или напишите нам: [email protected]

0 notes

Text

22 ноября 1918 года родилась Герой Советского Союза, подпольщица Елена Убийвовк. Война застала студентку Харьковского университета Лялю (как её называли в семье) дома, в Полтаве, куда она приехала на каникулы. Из комсомольцев, оставшихся в городе, девушка создала подпольную группу "Непокорённая полтовчанка". Они серьёзно готовилась к вооружённому восстанию в городе. Но не сложилось. Подполье было разгромлено. Лялю Убийвовк гестаповцы пытали и допрашивали 26 раз, но так ничего и не добились. Перед казнью ей удалось передать на волю весточку: "Завтра я умру, мама. Ты прожила 50 лет, а я всего 24. Мне хочется жить. Ведь я так мало сделала! Хочется жить, чтобы громить ненавистных фашистов". 26 мая 1942 года девушка была расстреляна.

0 notes