#агитационные материалы Победы

Explore tagged Tumblr posts

Text

«Искусство побеждать»: выставка легендарных «Окон ТАСС» в Музее современной истории России

В Музее современной истории России состоялось открытие выставки «Окна ТАСС. Искусство побеждать», приуроченной к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект раскрывает вклад деятелей культуры в Победу через наиболее яркие агитационные плакаты из знаменитой серии, которые стали символом мобилизации общества в самые трудные годы войны. Выставка демонстрирует более 150 образцов…

#80-летие Победы выставка#Васи��ий Лебедев-Кумач плакаты#Выставка советского искусства#Демьян Бедный плакаты#Илья Эренбург плакаты#Искусство побеждать#Искусство побеждать выставка#Министерство культуры Победы#Музей современной истории России выставка#Общественный совет Победы#Общественный совет культуры#Окна ТАСС#Окна ТАСС выставка#Победа в Великой Отечественной войне#Победа через искусство#Самуил Маршак плакаты#Сергей Михалков плакаты#ТАСС плакаты#Центр им. Грабаря реставрация#Центр реставрации#агитационная литература#агитационное искусство#агитационные артефакты#агитационные графические произведения#агитационные иллюстрации#агитационные кампании#агитационные листовки#агитационные лозунги#агитационные материалы#агитационные материалы Победы

0 notes

Text

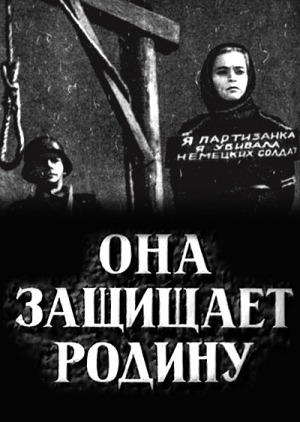

Помнит мир спасенный

Во время Великой Отечественной войны произошла полная перестройка кинопроизводства. У советского кино на первый план вышла следующая задача: мобилизация духовных сил русского народа. Кинематограф в эти годы стал лучшим средством политической агитации.

1941-1945 гг. – это особый период в развитии советского кинематографа. Работники кино трудились в эти годы наравне со всем народом, приближая своим творчеством общую победу. Фронтовые операторы оставили миру уникальные кадры военной кинохроники. Яркая плеяда талантливых сценаристов и режиссеров, операторов и артистов выпустила сотни кинокартин.

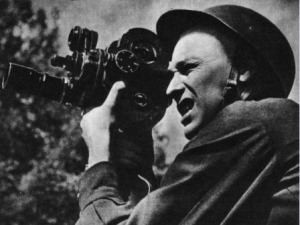

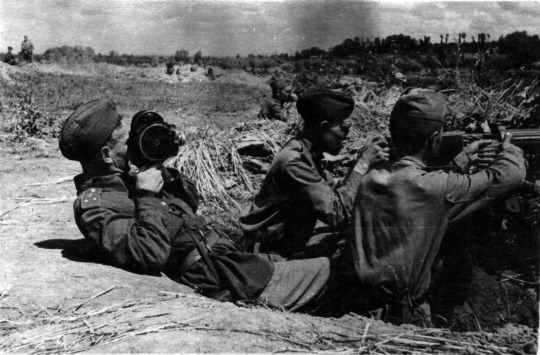

«А что на фронте?» Это вопрос волновал каждого в годы войны. Самую животрепещущую тему освещала фронтовая кинохроника. 250 кинооператоров побывали на месте сражений, из них почти 50 человек погибли на передовой. Они запечатлели на пленке кадры, которые без прикрас доносили всю правду о страшной войне.

В те годы документалисты трудились круглые сутки. Когда немецкая армия стоит на подступах к столице, а все ресурсы страны брошены на борьбу с врагом, кажется, не время снимать кино. Но режиссеры, операторы, актеры продолжали работать и в блокадном Ленинграде, и в обороняющейся Москве.

В Москве на Киевском вокзале работала студия «Союзкинохроника», в которой непрерывно обрабатывалась пленка, полученная из «горячих» точек. Эти кадры ждала вся страна, поэтому отдыхать бригадам документального кино было некогда.

Идеологическая сила кино прекрасно осознавалась и советской властью, и самими кинематографистами, которые понимали, что народ необходимо не только информировать о том, что происходит на фронте, но и вдохновлять на победу. Поэтому наибольшее развитие получили агитационные формы искусства, так как мобильность и своевременность художественного отклика на события стали особенно важными. Был пересмотрен план производства художественных и документальных фильмов. Из него изъяли все произведения, которые не имели прямого отношения к теме защиты Родины.

Кинохроника это самый оперативный вид кино. Широкий разворот документальных съемок, оперативный выпуск на экран киножурналов и тематических короткометражных и полнометражных фильмов кинодокументов позволил хронике как виду информации и публицистики занять почётное место в кинематографе. Наиболее значительным достижением в первый период войны был документальный фильм режиссеров Варламова и Копалина "Разгром немецких войск под Москвой" (1941 г.). Фильм показывал первые значительные трофеи советских войск, первые разгромленные дивизии врага, первые гитлеровские кладбища, освобождение первых сел и городов. Запечатлевшие сцены расстрелянных партизан, трупов военнопленных, сожжённые деревни и развалины раскрывали человеконенавистническое, звериное лицо фашистского агрессора. Картина Копалина и Варламова настолько потрясла американских зрителей и кинематографистов, что в 1943 году была удостоена премии "Оскар" за лучший документальный фильм.

«Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну».

Как только началась война, на фронт сразу же отправились кинооператоры, благодаря которым народ и того времени, и последующие поколения, могли иметь достоверные сведения о ходе боевых действий. Всего в годы войны было 258 фронтовых операторов, многие из которых погибли в войну: почти каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, каждый четвёртый убит. "Отряд боевой кинохроники был самым ответственным. Документальная студия сразу же включилась в войну: было много фронтовых групп, фронтовых операторов, которые снимали на передовой. Многие погибли в этих съемках. И то, что мы видим подлинную хронику войны, это куплено кровью, ценой многих жизней.

Всего в годы войны было отснято около 5 млн метров пленки, выпущено 400 номеров "Союзкиножурнала", 65 номеров киножурнала "Новости дня", более 100 документальных картин.

Чтобы разжечь войну, достаточно одной жизни, а чтобы остановить – нужны миллионы жизней. (Венедикт Немов)

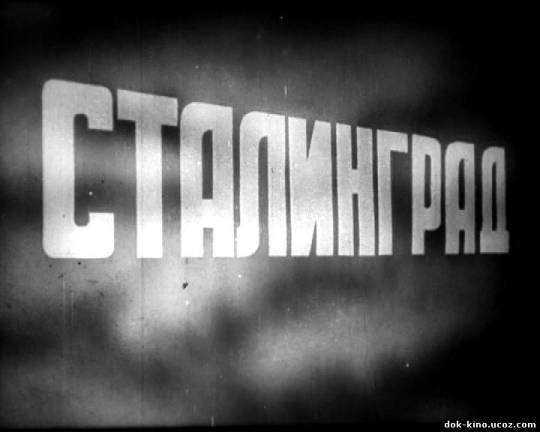

В марте 1943 года режиссёр Л. Варламов завершил работу над полнометражным фильмом «Сталинград». В этот фильм вошли киносъёмки, произведённые пятнадцатью фронтовыми кинооператорами за 6 месяцев, они дают полную картину событий битвы за Сталинград. В этом фильме впервые показаны залпы «Катюши». Фильм уникальный, так как по не��у можно проследить весь ход этой битвы от начала до конца.

Могучим средством идейного воспитания масс стала художественная кинематография. Стремясь немедленно отразить события ВОВ, мастера художественной кинематографии обратились к короткометражной агитационной новелле. События начала войны не давали художникам достаточного материала для обобщенного показа боевых действий. А в короткометражной новелле можно было рассказать о героях, рассказать так, чтобы их подвиги вдохновили на новые героические дела тысячи и десятки тысяч солдат, офицеров, партизан, тружеников тыла. Героическая и сатирическая новелла в киноискусстве должна была занять и действительно заняла такое же место, какое занял в литературе фронтовой очерк. Так возникла идея создания короткометражных художественных картин, объединенные в «Боевые киносборники». «Боевые киносборники» состояли из 4-5 короткометражных фильмов драматических новелл, скетчей, кинокарикатур, посвященных событиям первых дней войны. В них показывался героизм и величие защитников Родины, изобличался и высмеивался враг. Наиболее известные картины: Как закалялась сталь , Котовский, Жди меня и др.

Время требовало решительных шагов в сфере просвещения людей и укрепления их морального духа – появился Воентехфильм, в стенах которого снимали инструктивные картины, повествующие об особенностях управления боевой техникой, военной медицине и гражданской обороне («Пехота в бою», «Разведка» и т.д.).

Фронтовые операторы и режиссеры (М. Трояновский, М. Слуцкий, В. Микоша, Р. Кармен) запечатлели на пленку исторически важные кадры военных действий, ставших впоследствии сюжетным стержнем крупных документальных трудов, таких как «Орловская битва», «Черноморцы», «Сталинград», «Разгром немецких войск под Москвой». В 1944 г. собранные материалы были объединены в кинофонд, получивший назв��ние «Кинолетопись Великой Отечественной войны».

Музыкальное сопровождение кинолент в годы войны играло важную роль. Песни, отличавшиеся особой глубиной, передавали боль и веру людей, укрепляли и побуждали к действию. В 1942 г. в фильме «Парень из нашего города» прозвучало трогательное произведение К. Симонова «Жди меня», а в 1945 г. свет увидела лента «Небесный тихоход», и вместе с ней известными стали яркие и немного юмористичные песни «Первым делом — самолеты» и «Пора в путь-дорогу». Кроме того в те роковые годы были написаны композиции «Смуглянка», «В землянке», «Огонек»,прозвучавшие в более поздних лентах о событиях войны.

Социальная роль кино в условиях военного времени не перечеркнула его творческой составляющей. Картины отличались тонким психологизмом и напряженностью. Для работы привлекались выдающиеся советские актеры (М. Державин, Н. Крючков, М. Бернес), а в основе сюжета лежали произведения признанных мастеров печатного слова.Военные фильмы были и стимулом, и утешением. Часто в центре кинодействия находился обычный человек — солдат, партизан, крестьянин — своим примером вдохновлявший миллионы людей на подвиг. Тему чести, долга и самопожертвования затрагивали многие фильмы военных лет, список которых почти бесконечен.

В победном 1945-ом когнитивно-образный рисунок кино дополнился новыми штрихами: появились картины, дающие некоторую оценку событиям войны.

Советское кино про войну было художественно переработанной квинтэссенцией реальности тех лет, не до конца осмысленной, но глубоко прочувствованной. Острые эмоции и переживания, проблема личностного выбора и долга – ключевые элементы идейного кинополотна тех лет.Испытание войной, при всей своей жестокой драматичности, стало для кинематографа периодом творческих исканий и творческих успехов Фильмы 1941-1945 гг. стали свидетельством тяжелой борьбы, веры и бесконечного мужества.

Война - это не романтика подвигов, не запах пороха и не награды с ленточками. Это страх, гниль, смерть и опустошение, это оторванные конечности, горящие люди и поломанные жизни. А Победа - это не ленточки, не бухло и не салют, как многие к сожалению считают. Праздник 9 мая превращается в культ войне: кругом один пафос, ряженные, лицемерие, миллионы отмытых денег, пошлось, пляски на костях, враньё обман, фанфары, салюты и истеричные вопли "Надрали немцев!", "Да у меня дед воевал!", “ Посмотрите какие у нас танки, какие пушки, дойдем до Берлина“, “Повторим если надо!”. Ребят, это не наша война, не мы ее вели. Это Огромная ТРАГЕДИЯ 20 ВЕКА. Это не повод своими криками разжигать новую войну, это не повод облепиться Георгиевскими лентами и напиваться в хлам. 9 мая это день памяти о горе ни одного народа, а не повод сгонять на шашлыки. Для прошедших войну, это тяжелая дата. Дата, когда вспоминают друзей, которых забрала война. Дата ,когда вспоминают женщин, потерявших мужей, сыновей, отцов. Дата вспомнить разрушенные дома, улицы, города. Дата уйти в себя от осознания того, что ты был убийцей. Что 5 лет почти все вокруг тебя были убийцами. Убивали, что бы другие могли жить. Брали на себя грех ради веры в будущее, ради того, чтобы жили мы с вами и не повторили историю. А что в итоге: Спекуляция на памяти мертвых, символика ��з каждой дырки, танцы и песни на Вечном огне, детские коляски цвета хаки, дети в военной форме (для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием, все стали забывать, что военная форма это одежда для смерти.), гвоздики в лицо, море выпитой водки и дешевый патриотизм.

Не стоит забывать, что у Победы нет символов. У войны нет национальности. На войне нет победивших. Есть проигравшие, покалеченные физически и морально, убитые. Помните о ветеранах и о всех ужасах той войны не только 9 мая...

#mistress cinema#великая отечественная война#победа#9 мая#никто не забыт и ничто не забыто#кино#ВОВ#1941-1945

3 notes

·

View notes