Fashion Design / Product Design / Architectural Design and Law. by Ryutaro Nakagawa

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

ルブタンの赤い靴底商標はEUでも引き続き有効に --CJEU大法廷での逆転判決

以前本ブログでもCJEUのSzpunar法務官意見を紹介したLouboutin事件。この法務官意見では、ルブタンの赤い靴底商標について、EUでの保護を難しくする判断が示されていた(それでも生き残る道も残されていた点について、以前のエントリ参照)。しかし、CJEUは今日の大法廷判決において、Szpunar法務官の意見は採用せず、結論として赤い靴底商標は引き続き保護されるとの(結果を強く示唆する)判断���示した。そこで本エントリでは速報として、この大法廷判決について、最重要ポイントに絞って手短に紹介したい。

本件のルブタン商標

事案の確認

本件は、赤い靴底の女性用ハイヒールを販売してルブタンに訴えられたオランダのVan Harenが、ルブタンのEUにおける上記の位置商標(*1)は旧EU商標指令で登録が認められないのに誤って登録されたもので無効だ、として争った事案である。旧EU商標指令は、市場で顧客に訴求する魅力的なデザイン(代替性が乏しいもの)を商標として独占させることを防ぐため、次のような無効理由を定めており(*2)、本件ではルブタンの赤い靴底商標がこれに該当するかどうかが争点となった。

第3条 拒絶・無効理由

第1項 次のものは登録されてはならず、登録された場合には無効と宣言されなければならない。

(e) 次のもののみ(exclusively)で構成される商標

(iii) 商品に重要な価値(substantial value)をもたらす形(shape)

CJEU大法廷判決の判断の骨子

まず大法廷は、旧EU指令には”shape”の定義が定められていない以上、日常用語における通常の意味を考慮して解釈すべきとし、輪郭を持たない「色それ自体」はshapeには該当しないと判断した。この点は条文を素直に読んだ常識的な判断だが、以前のエントリの通り、Szpunar法務官はこれまでのCJEU判決などを参照しながら、「形状+色」も含まれると判断しており、大きな変更点となった。

その上で、本件のルブタン商標の登録において

図に描かれた靴の輪郭は商標に含まれない。商標として登録される赤色の部位(位置)を示すためだけに描かれたものである。

と明示的に説明されていると指摘。この登録内容を理由として、本件のルブタン商標は女性用ハイヒールの靴底の具体的な形状とは無関係であると述べた。あくまでCJEUの権限はEU法の解釈であり個別の事案に関する判断は行わないものの、上記の指摘は、ルブタン商標が無効とはならないとの判断を強く示唆するものと言えるだろう。

今後について

まとめに代えて、今後についてのポイントをいくつか指摘しておきたい。

CJEUはあくまでEU法の解釈に関する権限しか持たず、今後は今回示された旧EU商標指令の解釈に基づき、本件のルブタン商標が無効となるかどうか、オランダの裁判所にて判断されることになる。

もっとも、今回示された解釈からすると、ルブタンの商標は有効であるとして維持される可能性が非常に高い。その点で、ルブタンにとっては極めて重要な逆転勝訴判決となった。

本件で問題となった旧EU商標指令はその後改正され、現在では、「重要な価値をもたらす形状『その他の特徴』のみからなる商標」であることも無効理由とされている。したがって、今後は色の位置商標であっても、重要な価値をもたらしていると判断されれば、拒絶され、あるいは無効となる可能性がある点には、注意が必要である。

日本でも同様のルブタン商標が出願されているが、現在も審査中である。今回問題となった無効理由と同一のルールは日本法にはないものの、今後の特許庁の判断に事実上の影響を与えるかどうか、動向に注目したい。

*1: 位置商標は、図柄や色などを商品のどの位置に付けるかまで特定した商標のこと。本件では、ルブタンが女性用ハイヒールの靴底に付けることを特定した上で、赤色(Pantone 18 1663TP)を商標として出願し、ベネルクス商標として登録が認められていたものである。

*2: 上記の通り、その後の改正によりこの点は手当されている。

8 notes

·

View notes

Text

Brexit後も生き残れるのか -- 英国におけるEU商標・意匠の「生存確認」

「EU離脱派が上回った」 --- あの衝撃的な『Brexit』国民投票からはや1年9ヶ月。予定では来年3月に、英国が正式にEUから離脱する。離脱にあたっては極めて多くの事項について、「ポストBrexit」に関する���意の成立が不可欠とされるが、まずはEUと英国の交渉担当者レベルで大筋の合意が得られ、先日、双方から現時点での協定書ドラフトが公開された。そこで本エントリでは速報として、上記協定書ドラフトのうち、ブランドロゴやプロダクトデザインの保護と関係の深いEU商標やEU共同体意匠に関する合意内容をざっくりと紹介したい。

Photo by Thomas Kelley

EU商標の取り扱い

現在EUでは各国の商標とは別に、EU全体で効力を有するEU商標が制度化されている。しかし、あくまでEU内において効力を有する権利であり、Brexit後は、そのままでは英国では効力を持たない。そのため、EU商標を持つ世界中のブランドやメーカーその他の企業では「英国により手当てされるのか」「別途英国商標を取得しないとマズいのか」という点が注目を集めていた(実際に英国での商標出願は有意に増えていると聞く)。

しかし今回公表されたドラフトによれば、次のような内容が協定書に盛り込まれ、英国側で対応がなされるようだ。

移行日現在のEU商標の権利者には、EU商標と同一のマーク、同一の指定商品・役務の英国商標権(「新UKTM」)が、再審理なしで付与される(協定書案50条1項(a))

上記移行には権利者からの何らの出願その他の手続きは不要、かつ、無償(移行後の英国での更新費用はもちろん必要)(協定書案51条)

新UKTMの更新期限は対応するEU商標と同日(協定書案50条4項)

移行期間終了時にEUでの行政又は司法手続に継続��ていたEU商標が無効・取消となった場合、当該EU商標に対応する新UKTMも無効・取消となる(ただし、対象となる無効・取消事由が英国法で適用されない場合は新UKTMの無効・取消は義務ではない)(協定書案50条3項)

EUの共同体意匠権は?

また、EU全体で統一された登録型共同体意匠権(Registered Community Design,「RCD」)についても、以下のような取り扱いで合意が形成されているようだ(概ねEU商標と共通)。

移行日現在のRCDの権利者には、同一デザインの登録型英国意匠権(「新UKRD」)が、再審理なしで付与される(協定書案50条1項(b))

上記移行には権利者からの何らの出願その他の手続きは不要、かつ、無償(移行後の英国での更新費用はもちろん必要)(協定書案51条)

新UKDRの保護期間は対応するRCDと同一(協定書案50条6項(a))

移行期間終了時にEUでの行政又は司法手続に継続していたRCDが無効・取消となった場合、当該RCDに対応する新UKRDも無効・取消となる(ただし、対象となる無効・取消事由が英国法で適用されない場合は新UKRDの無効・取消は義務ではない)(協定書案50条3項)

引き続き要注目

上記はごくざっくりとした速報だが、上記だけでも分かる通り、基本的にはEU商標・意匠の権利者には従前と同様の保護が英国でも与えられることが予定されており、英国で別途出願・権利化を図らずに済むよう大筋で合意されていることがうかがわれる。とはいえ、協定書発効に到るまでには英国を除くEU27カ国の同意などまだ必要な手続きが残されている上、協定書の対象事項の中には(上記以外の)大きな議論を呼びうるポイントもある。協定書がスムーズに発効し、狙い通り権利者の保護が実現されるのか、引き続きプロセスを最後まで注意深く見守る必要がある。

追記:審査中のEU商標・意匠について

上記のルールはいずれも登録済の場合について定めたものだが、協定書案は以下の通り、出願後ペンディングしているEU商標・意匠についても手当てをしている。こちらは登録済み商標・意匠とは異なり一定期間内に出願手続きを行う必要があるので、注意が必要である(ただし、下記の手当の結果、EU商標と独立して今のうちに英国商標・意匠を出願しておく必要性は乏しそうだ)。

移行期間終了時点で審査中のEU商標の出願人は、移行期間終了後9ヶ月間に限り、当該EU商標と同一の標章、同一の指定商品・役務の英国商標を出願する権利を有する(出願日は当該EU商標の出願日とする。協定書案55条1項)

移行期間終了時点で審査中のEURCDの出願人は、移行期間終了後9ヶ月間に限り、当該EURCDと同一のデザインの英国意匠を出願する権利を有する(出願日は当該EURCDの出願日とする。協定書案55条1項)

2 notes

·

View notes

Text

立体商標による商業建築デザイン保護の可能性 -- 代官山蔦屋書店は「広告」か?

前回の最後で触れたように、今回は蔦屋書店の店舗外観デザインの立体商標を取り上げる(登録第5916693号)。昨年8月��日経新聞の記事をきっかけに話題となったこの立体商標を題材に、プロダクトデザインに関する議論とは様相の異なる店舗外観デザインの立体商標の登録要件について、気になる点をまとめておきたい。

プロダクトデザインの立体商標の登録はハードルが高い

これまでの商標審査実務及び裁判例によれば、プロダクトデザイン(ここでは、ブランドロゴが付されていない純粋なデザインに限る*1)を立体商標として登録することのハードルは非常に高い。これは、そもそも商標法がブランドロゴなど「ブランドを示すマーク」を保護する法律であるのに対し、プロダクトデザインは一般に、機能を高めることや、外観を美しく/魅力的にすることを目的としてデザインされ、最初から商品のブランドを示すためにデザインされることはあまりないからである。

条文を見ても、ブランドを示す力(識別力)のない商標出願について登録を拒絶する3条1項各号のうち、3号が

その商品の…形状…その他の特徴…又はその役務の…提供の用に供する物…その他の特徴…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

の登録を原則として認めないとしている。これはつまり、デザインされた時点でブランドを示す力(本来的識別力)を持っていないプロダクトデザインは、使用の結果として後から識別力を獲得したことを「敗者復活戦」で立証しない限り、立体商標登録が認められないことを意味する(3条2項)。

そして裁判例は、プロダクトデザインについて本来的識別力を認める(3条1項3号に該当しないと判断する)ことについて、極めて消極的である(*2)。プロダクトデザインがありふれたものである場合はもちろん、

①たとえ特徴的なデザインであっても「機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲」であれば本来的識別力なし(「敗者復活戦」行き)

とされている上に、

②「需要者において予測し得ないような斬新な形状」であっても、それが「専ら商品等の機能向上の観点から選択されたもの」であれば、なお「敗者復活戦」に回らなければならない

とされている。

実際に、ハンス・ウェグナーのYチェアや女性の身体を型どったジャン・ポール・ゴルチエの香水瓶のデザインも本来的識別力を否定され、「敗者復活戦」行きを命じられている(使用による識別力の獲得を証明することでようやく立体商標としての登録が認められた)。プロダクトデザインについて本来的識別力を認めさせることは事実上困難となっているのが実務の現状である(*2)。

商業建築デザインは立体商標登録しやすい?

しかし、店舗外観などの商業建築デザインの場合、これらの議論は直接には当てはまらない。実際に、蔦屋書店の店舗外観の立体商標については、1度も拒絶されることなく、非常にスムーズに登録が認められている。以下ではその理由について、2段階に分けて見ていこう。

①商標法3条1項3号と商業建築デザイン

上記の通り、プロダクトデザインの立体商標登録の大きなハードルとなっているのは、商標法3条1項3号である。しかし、商標法では「商品」には不動産は含まれないものと解釈されているため、そもそも商業建築デザインは商標法3条1項3号の「商品の形状」に該当しない。そのため、同号は原則として建築デザインには適用されない(*3)。これは、通常のプロダクトと商標建築デザインとで大きく異なるポイントである。

②商標法3条1項6号と商業建築デザイン

とはいえ、あらゆる商業建築デザインについて簡単に立体商標登録が認められるか、というとそうではない。識別力のない商標の登録を広く拒絶する3条1項6号に関し、商標審査基準は

8.店舗又は事務所の形状からなる商標について

立体商標について、商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないと認識される場合は、本号に該当すると判断する。

と定めている。ここでいう「店舗の形状にすぎないと認識される場合」の具体例や細かい判断基準については記載がなく、この点に関する裁判例も見当たらない。しかし、商標審査基準は

(注) 「使用」の定義の解釈規定である第2条第4項においては、その形状を標章の形状とし得る物を規定しているが、立体商標に関しては、本号(筆者注:3条1項3号)及び第3条第1項第6号の商標審査基準に加え、商標法においては商品には建築物等の不動産が含まれないことを勘案するならば、結果として、 建築物の形状について商標登録を受けることができる場合は、その指定商品又は指定役務に関する広告として機能する場合に実質上限られることとなる。

と述べ、建築物の形状が立体商標としての保護を認められるのは、「広告として機能する場合に実質上限られる」と整理している。

また、学習院大学の横山久芳教授も、3条1項6号と店舗デザインについて

一般に、店舗デザインは、商品・役務の提供場所である店舗の機能・美観に資することを目的として採用されるものであり、自他の商品・役務を識別する手段として利用されるものではないし、同種の商品・役務を取り扱う店舗のデザインはある程度類似したものとならざるを得ないから、需要者が店舗デザインを商品・役務の識別や出所表示の手段として認識することも少ないと考えられるからである。それゆえ、店舗デザインは、それ自体が広告塔となるような特異なものを除けば、原則として、商標法3条1項6号の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」に該当し、商標登録が否定されることになる。

と述べ、審査基準の前記の整理を肯定されている(*4)。

立体商標と商業建築デザインの今後 --「広告」のみ保護?

商業建築デザインの立体商標登録について、プロダクトデザインと同様に本来的識別力について非常に厳しく判断されるのか、あるいは、より緩やかに立体商標登録を認めるのか。重要なテーマでありながら、プロダクトデザインのそれと比べれば、議論・前例の分量が圧倒的に少ないのが現状である。また、数少ない先例である審査基準や横山論文では「広告として機能する場合」という極めて限定的な解釈が示されてきたところで、実際の登録例としても、ロゴを含まない純粋な形状のみで立体商標登録を認められた例は、お台場のフジテレビビルくらいしか見当たらない状況であった。

そのような中で本件では、冒頭の店舗外観デザインにつき、審査において一度も拒絶されることなく、スムーズに立体商標登録が認められている。事例がひとつ積み重ねられたに過ぎないが、従来よりはやや緩やかに本来的識別力を認めているようにも思われ、今後検討を継続する上で貴重な一例となるようにも思われる(*5)。

*1: ブランドネーム、ロゴ、屋号の付されたプロダクトデザインは、そのブランドネームやロゴなどが識別力を持つため、その限りで立体商標として登録が多数認められている。しかしその場合、ロゴを除くプロダクトデザインのみを模倣されたケースでは、商標権侵害が否定される可能性が高い。そのためここでは、デザインのみ模倣されたケースでも有効にデザインを保護することのできる、ロゴなしの立体商標に限定して検討の対象とする。

*2: 1件だけ、 チョコのデザインについて本来的識別力を認めた知財高裁H20.6.30判決があるが、強い批判を浴びており、もはや先例性はほとんどないだろう。

*3: なお、以下の通り、商標審査基準によれば、建築業や不動産業など、建築物を取り扱うサービスを指定役務とするケースで、建築物の形状そのものを商標とする場合には、「役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章」だとして、やはり3号により登録が拒絶されるとされている。ただ、そのようなケースは、指定役務が37類の建築一式工事などである場合に限られる。

建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする場合に、 商標が立体商標であり、その形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは、その役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断する。

*4: 横山久芳「建築の著作物、店舗デザインの保護」別冊パテント11号145頁

*5: 本件では「ティー(T)」などの称呼は振られていない。そのため、店舗外観デザインの「T」の部分をロゴと見なしてその部分に識別力を認めたわけではないと考えている。

2 notes

·

View notes

Text

蔦屋書店商標審決にみるファサード商標の今後

先日tweetしたように、昨年12月7日の審決で、蔦屋書店のファサードデザインについて商標として登録を認めるべきと判断されていることがわかった(画像参照)。

地模様デザインの商標登録と審査基準の改訂

この点、前々回でBurberryのレインボーチェックについて紹介したように、対象物を装飾する地模様、パターンは、本来はブランドを示すためではなく、対象物の美観を高めることを第一義的な目的としてデザインされるものであるため、原則として商標登録が認められない運用となっている。

実際に、特許庁の商標審査の運用について定める商標審査基準でも、以前は

1.地模様(例えば、模様的なものの連続反覆するもの)のみからなるものは、本号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当するものとする。 12.上記1.ないし11.に掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号(筆者注:3条1項6号)の規定に該当しないものとする。

とされ、3条1項6号を理由に登録を拒絶されていた。そのため、地模様デザインが商標登録を認められるケースのほとんどは、「敗者復活」的に、元々はブランドを示す識別力はないが、使用実績を重ねた結果、ブランドを示す「アイコン」としてその模様デザインが認識され識別力を獲得した場合に限り、商標登録が認められる、というものであった(なお、その嚆矢となったのは、Louis Vuittonのエピの地模様デザインについて商標登録を認めた東京高裁H12.8.10判決である)。

これに対し、平成28(2016)年に改訂された商標審査基準第12版では(最新版の第13版でも)次のように改められている。

7.地模様からなる商標について商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

特に今回注目したいのが、但し書きの記載が追加されている点である。これはつまり、そのデザイン自体が特徴的な形態を持っている場合は、使用による識別力の獲得は問わずに本来的識別力を認め、商標登録を許容する場合があることを意味する。もっとも、上記の通りあくまで例外として位置付けられている点にも注意が必要である。

蔦屋ファサードに関する審決

そして今回の案件でも、特許庁の審査官は

本願商標は、輪郭線が黒色であるアルファベットの『T』のような図形を、白色で地模様的に連続反復させた構成よりなるものであり、その構成において特徴的な形態を見出すことができない。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に地模様を表したにすぎないものと認識するにとどまるから、本願商標は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

と判断して拒絶査定を出していたのに対し、特許庁審判部は

指定商品及び指定役務との関係において、商品、役務の提供の用に供する物及び小売等役務の取扱商品の、表面や包装等に用いられる単なる地模様や連続的な装飾模様を表すものとして認識されるというよりは、むしろ、T型の形状をモチーフとした図形を並べて長方形を構成した特徴的な図形として認識、理解されるものというのが相当である。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する図形が、その指定商品及び指定役務の分野において、商品、役務の提供の用に供する物及び取扱商品の一部あるいは包装等に、取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。 そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

と判断して審査官の判断を覆し、上記の審査基準の但し書きに沿って蔦屋のファサード商標に本来的識別力を認め、商標登録を認めるべきとの審決を下している。

ファサード商標の今後

以前は装飾を施す地模様だと判断されれば、本来的識別力はおろか二次的識別力の獲得についても厳しい判断を下されるケースが続いていた。しかし、前記のLVエピ事件判決より緩和傾向が始まり、最近では、地模様につき本来的識別力を以前よりハードルを下げて認めたものと思われるケースに接する機会も生じていた(とはいえまだ全体的な傾向は不明である)。

まだ今後の展望が明快に見通せる状況ではないが、仮に本件審決を前提とすれば、一定程度のオリジナリティ(*1)のある建築ファサードは、それが商業建築に関するものであれば、商標登録によるデザインの保護も、以前よりも現実味のある選択肢のひとつとなるのではないだろうか(なお、ファサードを含む建築デザイン全体の保護を図る場合には、次回触れる予定の立体商標も重要な選択肢となりうる*2)。この点はさらなる検討が必要なので、引き続き、関心をもって動向を見守りたい。

*1: なお、ここでの「特徴的な形態」は、著作権法における創作性の有無とは必ずしも一致しない。

*2: 次回は代官山蔦屋書店の外観が立体商標として登録されている点について取り上げたい。なお、具体的な建物の形状が大幅に異なっても建築のファサードとして(今回の指摘役務につき)使用していれば商標権侵害の可能性がある点では、今回のファサード商標の方がカバー範囲は広いだろう。また、ステラ・マッカートニー事件知財高裁判決では、ファサードデザインが図面に寸法まで落とし込まれていない段階では「アイデアにとどまり、著作権法では保護されない」とされたが、商標の場合は、必ずしも実際の建築物の寸法まで確定していない場合でも、商標登録の可能性はあるのではないだろうか。引き続き検討したい。

0 notes

Text

意匠法改正のファッションビジネスへのインパクト

Photo by Daniel McCullough on Unsplash

一昨日、不正競争防止法等改正法案が閣議決定された。目玉はもちろん、限定的に提供されたビッグデータの不正取得を新たに不正競争の一類型として追加することだが、ファッションビジネスにとって大きなインパクトを与えそうな改正点もひっそりと盛り込まれている。それが意匠出願のグレースピリオドの延長だ。今回は、この改正点が与える影響について簡単に紹介しよう。

ファッションビジネスと「6ヶ月」

たびたび本ブログでも触れてきた通り、TRIPP TRAPP判決後も、裁判例の主流派はプロダクトデザインの著作権保護に慎重な姿勢を見せている(*1)。そのため、本来であれば意匠権は不競法2条1項3号のデッドコピー規制と並び、ファッションビジネスにとっても重要なツールとなるべきものだ。

しかし、現状はそれとは程遠い。その理由としてはコスト面やタイムフレームのミスマッチ(ファッションアイテムの旬は短い)など多数指摘されているが、審査期間が以前より短縮されてきた現在では、最も大きな障害のひとつは、意匠出願のグレースピリオドが6ヶ月とされている点にあると考えている(無論、障害は他にもある)。

意匠法は新しく創作されたプロダクトデザインを登録制で保護する法律である。そのため、過去にないデザインでなければ登録が認められない(この要件を「新規性」という)。しかし、出願前に自らデザインを公開してしまうデザイナーやブランド、メーカーも少なくないため、あまりに硬直的な制度設計も好ましくない。そこで意匠法はグレースピリオドを設け、自らデザインを公開してしまった後でも、公開後6ヶ月以内なら、新規性を喪失していないものとして取り扱うものとしている。逆にいえば、自ら公開してしまった時点から6ヶ月経過してしまうと、たとえ創作時には新規性を有していたデザインでも、もはや意匠登録が認められない。

ところが、ファッションブランドの多くはコレクションや展示会でデザインを公開してから、それらが店頭に並ぶまでの段階で既に約6ヶ月が経過してしまう(例えばまさに今パリコレが行われているが、ここでは今年の秋冬のアイテムが発表されている)。そのため、店頭売上など消費者の反応を確認するよりも前に、どのデザインについて出願するか前もって決めなければならない。しかし、どの商品がヒットするかを予め的確に判断して出願することは実際は困難であり、「人気商品だけを意匠登録する」というのは、例えるなら「当たり馬券だけ買う」に近い��ャレンジとなる(「あの時、あのデザインをちゃんと意匠登録していれば・・・」という声はしばしば耳にする)。また、どの商品が模倣品業者に模倣されそうか?という点も、同様に事前予測は難しい。そのため、意匠権登録の主たる目的である模倣品対策(特に近時増えているロゴなし模倣品への対策)についても、効果的な権利化はハードルが高いのが現状である。

「だったらある程度網羅的に出願しては?」という声も聞こえてきそうだが、ファッションビジネスではシーズン毎のアイテム数が非常に多いため、網羅的な出願も現実味がない。

意匠法改正のインパクト

しかし、一昨日の閣議決定で、この意匠出願のグレースピリオドが6ヶ月から(欧米に合わせて)1年に延びる予定となった。そのため、ブランド側は、コレクションや展示会で発表したデザインについて、��頭に並べた後数ヶ月間の売上その他の反響を確認した上で、売れ筋の商品のデザインのみ意匠出願することが可能となる。同様に、特にアジアなど海外での模倣品業者の状況もウォッチしながら、模倣されている商品について出願をすることが可能となるケースも出てくるだろう。つまり、今回の意匠法改正法案は、このまま実現すれば、ファッションビジネスにとって意匠登録の大きなハードルとなっていた問題のひとつが解消されることを意味する可能性が高いように思われる。まだまだ課題はあるものの、日本でも今後はファッション分野の意匠権の活用が少しずつ広がりを見せるのではないだろうか。

*1: 概要については拙稿「ファッションデザインは著作物か?--日米欧の現状と展望」IPジャーナル4号(2018年3月)参照

0 notes

Text

Burberryのレインボーチェックに触れて

現地時間の昨日、18AWのショーを終えたBurberry。クリストファー・ベイリーが自身のBurberryでのラストコレクションのテーマとして選んだのは、LGBTQだった。中でも、ブランドのアイコンであるBurberryチェックとLGBTQを象徴するレインボーカラーを組み合わせた「レインボーチェック」は、彼のフィナーレを飾るに相応しいデザインとして、大きな話題となっている。

fashionsnap.comより

いうまでもなく最も大切なの��そのデザインに込められたメッセージである。しかし無粋ながら今回はこの事例を題材に、新しい柄や模様、テキスタイルなどの2次元的デザイン(以下「テキスタイルデザイン」と総称する)の法的保護について、改めて手短に整理しておきたい。

テキスタイルと商標

ブランドを守るといえばまず商標を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、元々テキスタイルデザインは、ファッションアイテム・商品をより美しく・かわいく魅力的に装飾するためにデザインされるものがほとんどだ。そのため、典型的にはブランドロゴなどのように、商品の出所(ブランド)を示すデザインを保護する商標とは本来的には馴染みにくい。

実際に日本の商標審査基準でも、柄や模様などの連続反復するパターン(地模様)は、需要者がそれを見てもブランドを示すマークと認識できず、識別力がないデザインとして、原則として商標登録が認められないものと整理されている(商標法3条1項6号)。(*1)

皆さんも、身の回りにあるテキスタイルデザインを改めて確認してみてほしい。著名ブランドの定番パターンなどを除き、そのデザインのみからブランドを識別することのできるものは、意外と少ないことに気づくだろう(なお、いうまでもなく、テキスタイルデザインが識別力を持つか否かと、そのデザインのクオリティの高低は無関係である)。

もっとも、既に触れたように、著名ブランドの定番パターンなど一部のテキスタイルデザインは、ファッションアイテムの美観を高める装飾性と同時に、どのブランドの商品であるかを示す識別力をも備える。表現を変えれば、そのブランドのアイコンのひとつとなっているのである。そして日本の商標法は、こういったテキスタイルデザインに限り、例外的に商標としての登録を認めている。

Burberryチェックと商標

Burberryチェックもまた、識別力を備えるに至ったテキスタイルデザインのひとつである。元々は伝統的なタータンチェックにおけるひとつの色とストライプの組み合わせであったが、長年の販売実績と人気により、いまやブランドのアイコンとなっている。実際に、日本でも英国でも、Burberryチェック自体が商標として登録されている。

他方、今回の新作、レインボーチェックは、Burberryチェックをベースとしたデザインではあるが、まだまだ発表されたばかりの新しいデザインである。そのため、今後商標として別途出願されたとしても、需要者がレインボーチェックをみて直ちにBurberryの商品だと認識するか(つまり、識別力を備えるデザインとして商標として登録が認められるか否か)は、微妙なところといえるだろう。

意匠制度の国際的な違いとテキスタイルデザイン

著作権とデザインについては本ブログでも繰り返し取り上げているのでまた別の機会に述べるとして、ここでは意匠権について最後に触れておこう。

日本では、意匠権はプロダクトデザインを登録により保護する権利とされており、対象となるデザインは

物品(中略)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの

に限られ、「物品」性による限定が付されている(意匠法2条1項)。そのため、物品の立体的な形状の一部として柄や模様などの2次元的デザインを登録することは可能だが、物品のデザインから独立して、テキスタイルデザインのみを登録することは認められていない。したがって、Burberryが日本においてレインボーチェック自体を意匠権で保護することはできない(衣服やバッグなどのアイテムのデザインの一部として登録する道しか残されていない)。

もっとも、これは国際的に統一された運用ではない。むしろ、国際的に意匠の分類について統一的に整理したロカルノ協定に基づく国際分類では、その32類として「グラフィックシンボル及びロゴ、表面のパターン、装飾」が掲げられており、実際にEUなどでは、テキスタイルデザインのみを独立して意匠として登録することが認められている。そのためBurberryも、今回の新しいレインボーチェックについて、これまでに存在しないデザインであることや、これまでのデザインから簡単に創作できるものでもないことなどを示せれば、これらの国々でレインボーチェック自体を意匠権で保護することも可能である。

意匠制度の国際的なハーモナイゼーションについて、日米欧中韓の5大特許庁による国際協議(ID5)も継続されている(昨年末に第3回会合)。当面はグレースピリオドの取り扱い(この点は特にファッションビジネスにおいて大きな問題となっている)などに取り組んでいくようだが、テキスタイルデザインについて意匠法による独立した保護を日本で認めるか否かについても、将来的に議論の対象となってくる可能性もあるだろう。(*2)

*1: 商標審査基準(第13版)の3条1項6号の7.では

商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。 ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。

とされている。もっとも、同号の12.では

上記1.から11.までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号に該当しないと判断する。

とされており、使用の結果、識別力を獲得したテキスタイルデザインについては例外的に登録が認められている。

*2: 本来は、テキスタイルのデザインの創作性は衣服の機能と直接は関係しない以上、著作権による保護が認められるべき領域である。しかし、少なくともその点が立法でも裁判例でも明確になっていない現状では、実務上も重宝されるのではないだろうか。

0 notes

Text

EUにおけるルブタンの赤い靴底商標の行方--Szpunar法務官の興味深い示唆

Wikipediaより。

EUでの赤い靴底商標をめぐり、クリスチャン・ルブタンの周辺が騒がしくなっている。しかし、EUの司法制度への馴染みのなさや内容の複雑さもあってか、正確性を欠く報道が少なくない。

そこで本エントリでは、なるべく簡潔に、今回のSzpunar法務官の意見��ついて解説することにしたい。

法務官意見とは何か

まず前提として、法務官意見の位置づけについて触れておこう。

EU司法裁判所(以下「CJEU」)では、最上級審であるCJEUの判断の妥当性確保の観点から、法務官制度を採用している(フランスの最高裁に当たる破毀院や国務院にも同様の制度がある)。

法務官は、事件を担当する裁判体同様に、しかし完全に独立して訴訟資料を検討し、弁論にも立ち会った上で、判決に先立ち、裁判体に対して公正中立の立場から自身の意見を述べる。なお、実は留学中のCJEU研修の際、まさに本件を担当したSzpunar法務官に話を聞く機会を得たが、彼曰く、独立性/公正性確保のため法務官が裁判体と議論することはないそうだ。

過去の傾向としてはCJEUの判決も法務官の意見と同じ結論となることが多く、その事実上の影響力は大きいが、法務官の意見には一切の法的拘束力はない。判断の偏りを回避するために、十分な経験と実績を持つ法務官(例えばSzpunar法務官はハンガリーで裁判官としてのキャリアを積んだ末に法務官として採用されている)の見立てを参考にする、という制度だ。

したがって、いくら大きな影響を与え得るとはいえ、今回のクリスチャン・ルブタン事件(*2)に関するSzpunar法務官の意見はCJEUの最終判断(=判決)とは完全に別物であり、今回の意見をCJEUの見解であるかのように取り上げる報道は行きすぎであって、誤報といってしまってよいだろう(例えばBusiness of FashionやNew York Timesなど)。

本件では何が問題となっているのか

実はルブタンの赤い靴底の商標登録の可否は、CJEUの直接の判断対象ではない。下記のとおり、2016年改正前の旧EU商標指令では「商品に重要な価値(*3)をもたらす形(shape)のみで構成された商標は登録できない」と定められていたところ、ここでいう「形(shape)」には「形+色」の組み合わせも含まれるか、という旧EU商標指令の解釈が直接の争点である。(*4)

旧EU商標指令

第3条 拒絶・無効理由

第1項 次のものは登録されてはならず、登録された場合には無効と宣言されなければならない。

(a)〜(d) 略

(e) 次のもののみで構成される商標

(i) (ii) 略

(iii) 商品に重要な価値(substantial value)をもたらす形(shape)

旧EU商標指令には、商品に重要な価値をもたらす「色��商標」の登録を拒絶する明文のルールはなく、ルブタンの赤い靴底のデザインも商標として登録されていた。しかし、赤い靴底の女性靴を販売してルブタンに商標権侵害で訴えられたオランダのVan Haren社は

旧EU商標指令のいう形(shape)には形+色の組み合わせも含まれるのだから、女性靴の靴底を赤く塗ったルブタンの商標もまさに『商品に重要な価値をもたらす形+色のみで構成された商標』であり、登録は無効だ

と主張した。そこで、オランダの裁判所からCJEUに対し、この点に関する旧EU商標指令の解釈を尋ねたのが本件である。

もし仮に「重要な価値をもたらす形+色の組み合わせで構成される商標も登録できない」となれば、形自体よりもその靴底の赤色が魅力となっているルブタンの商標が無効になる可能性が十分に考えられ、本件の解釈はEUにおける赤い靴底商標の行方を大きく左右することになる(*5)。しかも、これは絶対的拒絶理由であり、使用の結果「このデザインといえばあのブランド」という二次的な識別力を獲得しても、「敗者復活」的に商標登録が認められることはない。

Szpunar法務官は何と述べたか

では、Szpunar法務官の意見の中身に入ろう。彼は1回目の意見(*6)と同様に、

商品に重要な価値をもたらす形と色の組み合わせのみで構成される商標も、旧EU商標指令上、登録は認められない

との意見を述べた。この結論自体は、前記のとおり、ルブタンに不利なものであることは間違いない。

もっとも、この意見をよく読むと、Szpunar法務官はもうひとつ重要な指摘を加えている。ざっくりと意訳すると、

形+色の組み合わせが商品に重要な価値をもたらすか否かを検討する際には、そのブランドの評判、つまりブランド力による魅力を差し引く必要があり(そうでないと、それ自体は魅力的ではない形+色の組み合わせをブランド力の影響により登録拒絶することになる)、そのためにはブランド力にリンクする特徴は除外して検討すべきである

との指摘である。これは「あくまで形と色の組み合わせそのものが商品に重要な価値をもたらす場合に限り商標登録を拒絶すべきである」との考えを徹底するものといえよう。この点は、改正後のEU商標指令の解釈にも繋がるものであり、ひいてはルブタンの赤い靴底商標がEUでも生き残る可能性をも示唆するものである。実際にルブタンも、このようなSzpunar法務官の考え方によれば、ルブタンの赤い靴底商標は有効であるとのコメントを発表している。

結びに代えて --ルブタンの今後の主張

したがって、本件でのルブタンの今後の主張の大枠は、概ね次のようになると予想される。

そもそもEU商標指令の解釈として、前記条項は形そのものが商品に重要な価値をもたらす場合のみを指し、「形+色の組み合わせ」は含まれない。

仮に「形+色」が含まれるとしても、ルブタンの赤い靴底が消費者への魅力を持つのは、ルブタンのブランド力に消費者が惹きつけられるからであり、形+色(デザイン)そのものが魅力的な訳ではない、したがってルブタンの赤い靴底商標はやはり有効である。

前記のとおり、本件の顛末はCJEUの判決に大きく左右されるものであり、ひとまずは判決を待つ必要がある。しかし、たとえCJEUの判決で敗訴したとしても、ルブタンがSzpunar法務官の示唆を上手く活用することができれば、オランダの裁判所で商標登録の有効性を維持する「起死回生の一打」を放つ可能性は引き続き残されているといえるだろう。EUにおける赤い靴底商標の行方は、最後の最後まで目が離せない。

*1: 本件で直接問題となっているのはベネルクス商標(ベルギー、オランダ及びルクセンブルクの3ヶ国で共通の商標)だが、EU全体で共通するEU商標を取り扱うEU商標規則と、各国の商標法を統一するためのEU商標指令とでは、共通する文言は同一の意味を持つものとして解釈されることとなっている。そのため、本件の判断はEU各国での商標のみならず、EU商標にも影響を与えるものとなる。

*2: C-163/16 - Louboutin and Christian Louboutin

*3: ここではひとまず「消費者にとって大きな魅力となる」くらいの意味で理解しておけば足りる。

*4: なお、2016年改正により「商品に重要な価値をもたらす形『その他の特徴』のみで構成された商標」も登録できなくなった。そのため、現在のEU商標指令・商標規則の下では、重要な価値をもたらす色の商標も登録できないことが明確化されている。

*5: なお、個別事件の判断は各国の裁判所の権限であり、CJEUはあくまでEU法の解釈を示す権限を持つにとどまる。

*6: 珍しいことに、本件は弁論を集結し法務官の意見も出された後で、大法廷に回付され、弁論も再開された。それを受けて改めて出されたのが、今回報道されているSzpunar法務官の2度目の意見である。

2 notes

·

View notes

Text

チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃

Photo by Mark Fischer on flickr Licensed under CC BY-SA.

ついに米国で、実用品のデザインと著作権に関する待望の連邦最高裁判決が下された。この判決はこれまで長きにわたり激論の交わされてきたトピックについて連邦最高裁としての判断を示すもので、その重要性は非常に高い。そこで本エントリでは速報として、この判決の内容について簡単に紹介したい。

背景

米国では、実用品のデザインについて、一言で言うと「実用面と分離できる」ことを条件に通常の著作物と同様に保護するというルールが明文化されている。

米国著作権法101条(抜粋)(和訳はCRIC 外国著作権法 アメリカ編より)

本条に定義する実用品のデザインは、当該物品の実用面と別個に識別することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴��有する場合にのみ、その限度において絵画、図形または彫刻の著作物として扱われる。

the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.

しかし、この「実用面と分離できるか」をめぐっては、大きくふたつの問題が議論されてきた。ひとつは、どのような場合に「実用面と分離できる」とするか、その限界や判断基準についてである。この点に関する裁判例や学界の議論はまさに百家争鳴で、大枠として、物理的分離可能性と概念的分離可能性(コラム参照)に分類する点では整理が概ね一致していたものの、その内実については、統一された解釈が確立されてこなかった。

そしてもうひとつの論点が、「実用面/機能」の範囲の問題である。代表的な例は、以前コラムでも紹介した、Jovani Fashion事件である。ニューヨーク州などを管轄する第2巡回区控訴裁判所は、ダンスパーティーなどで着用されるプロムドレス(下記参照)のデザインの著作物性が問題となったこのJovani Fashion事件において、「装飾的機能論」と言われる立場を取った。曰く、「Jovani Fashionのドレスの装飾的なデザインの要素は、特別な日のための衣服としてのドレスの機能を高めるために用いられている。つまり、ここでは、特別な日のために、とりわけ魅力的な方法により身体を覆うという機能が、審美性と融合している」。したがって、プロムドレスの装飾は機能と分離することができず、(オリジナリティについて検討するまでもなく)著作物として保護されない、と判断した(この点に関する僕自身の問題意識については前記コラムや以前のエントリも参照していただければ)。

この装飾的機能論に正面から異を唱えたのが、今回の最高裁判決の原審である、第6巡回区控訴裁判所による2015年のチアリーディングユニフォーム事件判決であった。この事件はチアリーディングユニフォームのデザインの模倣をめぐり、そのグラフィカルなデザインが著作物として保護されるかが争点となった事案である(上記参照)。第6巡回区控訴裁判所は、装飾的機能論を明確に否定した上で、「機能から分離できるか」について、条文をベースにしつつ、以下の5段階で検討するとの考え方を採用した。その結果として、問題となったチアリーディングユニフォームについていずれも機能と分離可能と判断し、改めて創作性の有無を判断するよう、地裁に差し戻していた。しかし、この判決について、デザインを模倣したと訴えられた被告Star Athletica社が最高裁に上告し、受理された。この上告受理���受けて、米国のファッションデザイナー団体CFDAや米国のFashion Law Insitituteを含む数々の関係者によって意見書(アミカス・キュリエ)が提出されるなど注目も集まる中、ついに最高裁がその判断を示した。

原審判決の示した5ステップ

① そのデザインは、絵画、図形、彫刻の著作物か?

② ①を満たすとして、それは「実用品」のデザインか?

③ その実用品の「実用的側面」とは何か?

④ デザインを見る者が、絵画、図形または彫刻的な特徴を、その実用的な側面(上記③)から分離して識別できるか?

⑤ 絵画、図形または彫刻的特徴は、実用品の実用的な側面から独立して存在できるか?

連邦最高裁判決の内容

本判決において、連邦最高裁は「実用面から分離できるかどうか」について、以下のような新たな判断基準を示した(法廷意見1〜2頁。なお、読みやすくするため、一部意訳しているので、あくまで参考用)。

実用品のデザインに組み込まれた特徴は、以下の場合に限り、著作権による保護を受けることができる。:

(1) その特徴が、実用品から分離して、2次元又は3次元の美術作品として感得することが可能なもので、かつ

(2) その実用品から分離して頭の中で思い描いた(imagine)場合に、その特徴が---それ自身又はその他の物理的な表現媒体上に固定されることで---絵画、図形又は彫刻の著作物として保護される要件を満たすとき

このうち、第1要件は101条の定義(前掲)の”can be identified separately from…the utilitarian aspects of the article”に、第2要件は”capable of exisiting independently of the utilitarian aspects of the article”にそれぞれ対応する要件となっている。そして、これらの要件について、連邦最高裁は以下のようなポイントを指摘している。今後、本判決による新たな判断基準を検討・適用する上で、指針として参照されることになるだろう。

その特徴自体が実用品又は一般に実用品の一部となるものであってはならない。

対象となる実用品から頭の中で分離したデザインの特徴を他の表現媒体に移した際に、実用品自体が再現されないことがポイント。

最初に独立した美術作品として創作された後に実用品のデザインとして使用された場合でも、先に実用品のデザインの特徴として創作されたものを分離して独立した美術作品とする場合のどちらでも、法はその美術作品を保護する。

デザインの特徴を分離した後に、残された実用品が分離前と同様に機能するか否かは無関係(条文上要求されていない)。

従来、複数の裁判所や評論家が採用してきた、物理的分離可能性と概念的分離可能性との区別について、最高裁は放棄する。

その上で、本件のチアリーディングユニフォームのデザインについて、以下のように述べ、分離可能性を認め、著作物として保護されうるとし、原審の判断を維持した(ただし、著作物として保護されるだけの創作性を備えているかについては何ら意見を述べるものでないと明言)。

見る者は本件の装飾デザインについて、絵画、図形又は彫刻としての保護される要件を備えた特徴として識別することができる。

ユニフォームの表面のデザインの色や形状、ストライプやV字模様をユニフォームから分離して他の媒体(例えば画家のキャンバス)につけた場合、2次元の美術の著作物として保護の要件を備える。

その際、それはユニフォームの絵になり、輪郭はユニフォームの輪郭だが、実用品であるユニフォーム自体が再現されるわけではない。

保護されうるのは表面のデザインであって、たとえ著作権で保護された場合でも、それをもって、同一の形状、カット、寸法��チアリーディングユニフォームを他人が製造することを禁止することはできない。

まとめに代えて

速報ということでまだ詳細なコメントはできないが、これまで米国の裁判所・学界・著作権局などで大いに意見が割れ見解の一致を見なかった、しかし実務上非常に重要な点について、米連邦最高裁が正面から取り上げて判断したことには、やはり非常に大きな意義があるだろう。そしてその際に、上記のポイントのように、これまで一定の支持を得てきた幾つかのポイントを明確に否定したり、最高裁としての態度をある程度明確化している部分は、今後の実務上の指針になるものと思われる(とはいえ、物理的分離可能性と概念的分離可能性の2分類を明確に放棄したのは衝撃だったが・・・)。また、本判決では装飾的機能論は採用されていないと読むのが素直であろう。なお、現段階での印象としては、今回の新基準によっても、Jovani Fashion事件のプロムドレスの装飾デザインは、実用品であるドレスの一部となるパーツであると評価され、ドレ���と分離できず、著作権で保護されないと判断される可能性が高いような感触を持っているが、引き続き検討していきたい。

話を日本に移すと、米国と異なり、日本には実用品のデザインを著作権で保護するかどうかについて正面から定める明文のルールはない。それでも、以前のエントリでも紹介したように、多くの裁判例では、①実用的機能を離れて、②独立した美的鑑賞の対象となる美的特性を備えた、純粋美術(ファインアート)と同視できるデザインに限り、著作権で保護されるとの考えが採用されている。本判決を読んだ第一印象としては、この多数説の判断基準と米国の今回の新基準との間には、ある種の親和性があるようにも感じている。もっとも、日本の多数説の「実用的機能を離れて」とする部分については、その具体的な内実に関する議論の蓄積はまだまだ足りないところであり、今回の米国連邦最高裁判決によってこの点の議論が活性化することを期待したい。

もちろん、以前から本ブログでも紹介している通り、近時は日本でもフランス同様に、実用品のデザインと他の美術の著作物と区別することなく、実用品のデザインでも作成者の個性が発揮されていれば著作権で保護してよいとする非区別説も有力になっており、清水節裁判長の担当した3件の知財高裁判決によって非区別説が採用されるに至っているところで、今後もしばらくは純粋美術同視説と非区別説のいずれが妥当か、議論が続くことが予想される。今回の米国連邦最高裁判決も、その議論の一翼を担うことは間違いないだろう。

今後、本判決について国内外で議論が蓄積されるとともに、日本における実用品のデザインと著作権に関する議論が一層深化していくことを心待ちにしている。

6 notes

·

View notes

Text

ファッションデザインの著作権による保護 –Chamois事件(著作権編)

Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

前回取り上げたChamois事件大阪地裁判決について、今回はファッションデザインと著作権に関する判断にスポットを当ててみたい。

ファッションデザインと著作権

以前別のエントリで紹介した通り、ファッションデザインを含む実用品のデザインを著作権で保護するか否かについては、長く、深い論争がある。とても「簡潔に整理」できるようなトピックではないが、あえてラフにポイントをまとめると、以下の通り(じっくり検討されたい方は、ぜひ「コピライト」への寄稿やコラムも読んでいただければ)。

高い芸術性・創作性を備え「純粋美術(ファインアート)と同視できる」デザインだけを著作権で保護する考え方(純粋美術同視説/段階理論)と、作者の個性が発揮されていれば通常の美術の著作物も同様に保護する(非区別説)とに大別できる(スライド参照。本当はもっと細かい)。

前者のうち、特に実用的機能との分離を求める見解については米国著作権法の影響が、後者についてはフランス著作権法の影響があるとも指摘される。

純粋美術同視説への主な批判としては、①条文上の根拠が不明確ではないか?②裁判所が美的か否かを判断するのは適切か?③なぜ意匠法があるからと言って実用品を原則として著作権で保護しないのか?1970年改正時に、その後の議論に委ねられたのでは?④国際的潮流に沿わないのでは?といった点などが指摘されている。

裁判例としては、清水節裁判長が担当した知財高裁判決3件のみが非区別説を採用している一方(直近の2件では「美的鑑賞の対象となり得る美的特性」を要件とし始めている点も含め、以前のエントリ参照)、ほとんどの裁判例は純粋美術同視説に立つ。ただし、最高裁判決はいまだ存在しない。

以上を前提に、早速本判決の判断について見てみよう。

判示① 著作物性の判断基準

ところで著作権法は,文化の発展に寄与することを目的とするものであり(1条),その保護対象である著作物につき,同法2条1項1号は「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」旨を規定し,同条2項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術工芸品を含むものとする」旨規定している。その一方で,美術工芸品が含まれ得る実用に供され,産業上利用することのできる意匠については,別途,意匠法において,同法所定の要件の下で意匠権として保護を受けることができるとされている。そうすると,純粋美術ではない,いわゆる応用美術とされる,実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合に初めて著作権法上の「美術の著作物」として著作物に含まれ得るものと解するのが相当である。

コメント:

まず、実用品に著作権を認めるか否かの判断基準として、純粋美術同視説/段階理論に立つことを明言している。また、一部の先例と同様に、美的鑑賞の対象となるか否かを、創作性の高さに求めている。いずれも、特に真新しい点は見当たらない。

判示② 胸部の花柄模様のデザインについて

(3)以上を踏まえて原告商品2についてみると,原告商品2の花柄刺繍部分の花柄のデザインは,それ自体,美的創作物といえるが,5輪の花及び花の周辺に配置された13枚の葉からなるそのデザインは婦人向けの衣服に頻用される花柄模様の一つのデザインという以上の印象を与えるものではなく,少なくとも衣服に付加されるデザインであることを離れ,独立して美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えたものとは認められない。

コメント:

(1) 「衣服に付加されるデザインであることを離れ,独立して美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えたものとは認められない」とする点について

前半部分では、判示①の判断基準の一部である「実用的な機能を離れて」のあてはめとして、「衣服に付加されるデザインであることを離れ」と述べている。これはどういう意味なのだろうか。

素直に読むと、『衣服に付加されること』を花柄模様のデザインの「実用的機能」としているように読める。しかし、それは単なる用途であって、機能ではないのではないだろうかという疑問がまず浮かぶ(*1)。さらに、そのような「機能」(用途)とデザインとが「離れる」とは一体どういう意味なのか、解釈が難しい。上記の花柄模様のデザインを見る限り、その表現内容が、そのような「機能」(用途)による制約を受けているようには見受けられないからである。結局この部分は、「独立して美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えていない」という後半の判示への単なる枕詞になってしまってはいないだろうか。仮に実用的機能との分離可能性を要件とするとしても、やはり米国著作権実務の考え方のように、衣服の機能と胸の花柄模様とが分離できるかを検討し、分離可能と判断した上で、通常の創作性の有無を検討すべきではなかっただろうか(ただし、米国でもコラムに書いたような装飾的機能の議論はなお残り得るほか、この実務上の取り扱いは後述の通りまもなく出る米連邦最高裁判決により変更が生じる可能性もある)、僕としては、それが適切だったのではないかと考えている。

一歩踏み込んで、「ただの枕詞ではなく、独立して意味を持つ判示だ」と仮定して強引に解釈した場合に、一応考えられるもう一つの仮説は、本判決は

一般に、衣服に付加されるデザイン(例えばワッペンのデザイン)であっても、その創作性が高く社会一般に美的鑑賞の対象となるようなものだと認識されれば、もはや衣服に付加されるものだとは認識されなくなる(衣服に付加されるという「機能」(用途)が社会的に「喪失」される)。実用品は、そうなって初めて著作物として保護され得る。しかし、本件の花柄模様のデザインはそのレベルには達していない。

という立場に立っている(のかもしれない)というものだ。

しかし、仮にそうだったとしても(ひねり出した仮説に自ら突っ込むのもどうかと思いつつ)そもそも社会がそのデザインに触れて「美的鑑賞対象だ」と感じるかどうかと、デザインの創作性の高低とは直結しないのではないだろうか?という疑問がある。この点については、五味飛鳥弁理士(*2)や横山久芳教授(*3)、金子敏哉准教授(*4)、木村剛大弁護士(*5)らが、対象となるデザインが「美術の範囲」に属するかどうかを、創作性とは切り離して正面から検討するアプローチを提唱されていることも興味深い(ただし、見解はそれぞれ異なる)。

(2) 「美的創作物といえるが」「婦人向けの衣服に頻用される花柄模様の一つのデザインという以上の印象を与えるものではなく」「独立して美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えたものとは認められない」とする点について

「美的創作物だが、美的鑑賞の対象となり得るものではない」としている点で、本判決は、実用品のデザインを著作権で保護するためには、「見て楽しむ」といったレベル以上の高い芸術性・美術性を求めていることが伺われる。しかし、これが絵であれば、幼い子どもの描いた拙いものでも「美術の著作物」として保護されることに照らすと、著しくアンバランスではないだろうか。また、(段階理論へのかねてからの典型的な批判のひとつでもあるが)美的鑑賞の対象だとの印象を与えるかどうかを裁判所が判断することは果たして適切なのか、という疑問も残る。

判示③ 衣服全体のデザインについて

また,同部分を含む原告商品2全体のデザインについて見ても,その形状が創作活動の結果生み出されたことは肯定できるとしても,両脇にダーツがとられ,スクエア型のネックラインを有し,襟首直下にレース生地の刺繍を有するというランニングシャツの形状は,専ら衣服という実用的機能に即してなされたデザインそのものというべきであり,前記のような花柄刺繍部分を含め,原告商品2を全体としてみても,実用的機能を離れて独立した美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えたものとは認められない。

コメント:

ここでは、衣服の実用的機能が正面から取り上げられている。実用的機能との分離可能性を著作物性の要件とするか否かは前記の通り論争があるところであるが、本判決の判示①の立場を前提とすれば、ここでの判断は筋の通ったものだろう(ただし、花柄模様については切り分けて考えるべきことについては前記の通り)。

なお、上記のような解釈に立てば、「衣服の表面のプリントなど、2次元的なデザインは著作権で保護されうるが、衣服の3次元的なデザインは保護されない」という整理になりやすく、現に米国では実務上そのような考えが採用されている(コラム参照)。ただし、この点に関してはまもなく米連邦最高裁が判決を下すと見られており(チアリーディングユニフォーム事件)、判決の内容次第では、このような実務にも影響が生じうる(判決が出たら、このブログでも取り上げる予定)。

他方、冒頭のスライドの通り、非区別説に立つフランスでは、創作性のあるデザインは著作物とされるので、衣服の立体的なデザインも当然のように著作権で保護されている。著名なケースとしては、タキシードドレスのデザインを模倣されたとしてイブ・サンローランがラルフ・ローレン側を著作権侵害等で提訴したところ、デザイン上の幾つかの相違点(素材がシルクかウールか、ポケットの有無、ラペルの幅の広狭、ボタンの色など。なお価格差は15倍であった)にもかかわらず、ラルフ・ローレン側に38万3000ドル相当の損害賠償を命じたパリ商事裁判所の判決がある(ぜひ両社の商品画像もご覧いただきたい。Scott Hemphill教授らによるスタンフォード・ローレビュー掲載のこの論文のP1199に掲載されているので、興味のある方はぜひ)。

さて、日本はどの道を選び取るべきだろうか。

*1: なお、ゴルフシャフト事件の1審判決(東京地裁平成28年4月21日判決)も、判断基準について、著作物として保護されるのは「実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合」だとしつつ、あてはめでは「シャフトの外装デザインという用途を離れて,それ自体として美的鑑賞の対象とされるものであることはうかがわれない。」と述べ、「機能」を「用途」に置き換えている(結論としても著作物性を否定した)。

*2: 五味飛鳥「応用美術の法的保護について--主として意匠法との交錯に関して」知財年報2009

*3: 横山久芳「実用品自体からなる応用美術について著作物性が認められた事例 〔TRIPP TRAPP事件控訴審〕」IPマネジメントレビュー19号

*4: 金子敏哉「応用美術の保護ーTRIPP TRAPP事件控訴審判決をふまえてー」別冊パテント14号。なお、金子准教授は、(美術の著作物に限らず)社会のコンセンサスとして当該カテゴリを著作物として認めているかをメルクマールとされている。

*5: 木村剛大「幼児用椅子 TRIPP TRAPP は果たして 著作物なのか ―「美術の範囲」の解釈の深化を目指して―」パテント2016年5月号

0 notes

Text

ファッションデザインのデッドコピー --Chamois事件(不競法編)

Photo by Igor Ovsyannykov on Unsplash

今年1月、ファッションデザインのデッドコピー(そっくりそのままコピーすること)に関する判決が大阪地裁で下された(大阪地裁平成29年1月19日判決)。本判決は、問題となったデザイン3点のうち2点について、不正競争防止法違反(2条1項3号)を認めた一方で、残る1点については著作権侵害の主張も排斥した。本エントリでは、まずは不競法違反の点について、ごくざっくりと従来の議論を振り返りつつ、この判決について紹介してみたい。

ファッションデザインとデッドコピー規制

本ブログで繰り返し触れているとおり、プロダクトデザインの法的保護は基本的に3パターンに分類できる(参考エントリ、参考コラム)。このうち3つめの類型にあたる、新しいプロダクトデザインのデッドコピーを規制する不正競争防止法2条1項3号は、禁止対象となる行為について、(他の条文と併せて)幾つか要件を定めている。その中でも問題となりやすいのが、相手方の商品が他者の商品���「模倣」したか、という要件である。

この「模倣」の定義については、不競法2条5項が「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」と定めている。しかし、「完全に同じではないがデザインが似ている」という場合に、どのくらい似ていれば(逆に言えば、どのくらい違いがあっても)「実質的に同一」といえるかは、条文上は明らかではない。

この点に関して、これまでの裁判例では、2つのデザインを比較し、共通点と相違点とを抽出し、特徴的な形状が共通しているか、あるいは相違点が些細なものに過ぎないか、といった点に注目して検討されることが多い。

とはいえ、デザインそのものが千差万別ということもあり、過去の裁判例でも様々な手法で判断されており、「これだけ検討すればOK」という万能かつ具体的な判断基準は見当たらないのが現状である。それでも敢えてファッションデザインの「模倣」について判断した過去の裁判例の傾向をラフに整理すると(参考:過去のセミナー)、次の4つの傾向が見て取れるように思う(ただし、あくまで傾向であって、そのいずれかに当てはまるとしても、必ず結論に直結するとは限らない。例えば【A】について、相違点が柄のみでも、その柄が著しく異なり、【B】のように需要者に異なる印象を与えるに至れば、実質的同一性も否定されうる)。

<比較的多くの裁判例に見られる傾向>

【A】相違点が色や柄だけである場合は実質的同一性を認める傾向 【B】需要者に異なる印象を与える場合は実質的同一性を否定する傾向

<一部の裁判例に見られる傾向>

【C】相違点が同業者にとって容易な変更である場合は実質的同一性を認める傾向 【D】創作的な要素がそのまま利用されている場合は実質的同一性を認める傾向

デッドコピー規制に関する本判決の判断

では、本判決が3組のデザインについて実質的同一性をどのように判断したか。順に見てみよう。

(1) 原告商品1と被告商品1(ブラウス)

まずは1組目。上記スライドの通り、ブラウスのデザインが問題となった。大阪地裁は共通点及び相違点を抽出した上で(判決文P15-16)、

両商品は,①丸首襟の形状をしていること,②前身頃のボタン部の左右部分に,縦方向に一定幅で区切られた範囲においてハシゴ状柄のレース生地が用いられ上下にわたって一定間隔で水平方向の開口部がある部分が設けられていること,③その外側部分及び袖口部分には二種類の花柄の刺繍が交互に施されているのに袖部分及び裾部分には刺繍が施されていないという組み合わせとなっているという,両商品の特徴をなす点で正面視した形態が共通している。〔強調はこちらで付したもの。以下同様〕

と述べ、特徴的なデザインが共通していると指摘し、背面のデザインもほぼ同一なので、両デザインは実質的に同一だと判断した。また、両デザインの相違点(色の違いや透け感の程度の差など)について、

���ずれも商品全体を特徴付ける形態とかかわりがなく,また,相違点に係るデザインは,この種の部位のデザイン手法としては,いずれもごくありふれたものである。そのため,これら相違点は,わずかな改変に基づくもので商品の全体的形態に与える変化が乏しく,商品全体から見てささいな相違にとどまるものと認められるから,被告商品1の形態が原告商品1の形態と実質的に同一であるとの上記判断に影響を及ぼすものではないというべきである。

と述べ、相違点は些細なものにとどまり、実質的に同一との判断に影響しないと判断した。

ここでは、まず傾向Aに沿って、色の違いは重視されていない。また、相違点がありふれたものだとして実質的同一性を肯定する材料としている点は、傾向Cにつながるものといえよう。

(2) 原告商品2及び被告商品2(ノースリーブ)

2組目はノースリーブのデザインが問題となった。大阪地裁は同様に共通点及び相違点を抽出した上で(判決文P17)、

原告商品2と被告商品2の正面視した形態は,いずれもノースリーブであり,その胸部分に花柄の刺繍が施されている点で形態全体が似ており,とりわけ花柄の刺繍部分などは同一であって被告商品2の形態が原告商品2に依拠して作られたことを容易にうかがわせるものであるが,商品正面の目立つ場所に集中している,ネックラインの形状,前身頃と後身頃の縫い合わせの仕上げの仕方,さらには襟首直下のレース生地による切り替え部分の有無で相違している。 そして,これらの相違点は,ありふれた形態であるノースリーブのランニングシャツの全体的形態に変化を与えており,およそ両商品を対比してみたときに商品全体から見てささいな相違にとどまるものとは認められないから,両商品を背面視した形態が同一であることを考慮したとしても,被告商品2の形態は原告商品2の形態に酷似しているとはいえず,両商品の形態は実質的に同一であるということはできない。

として、実質的同一性を否定した。この点の判断は、全体の印象が異なる場合に実質的同一性を否定する、傾向Bに近い判断だと評価できるだろう。

(3) 原告商品3と被告商品3(チュニック型Tシャツ)

そして3組目は、チュニック型Tシャツのデザインについて。大阪地裁は、やはり同様に共通点及び相違点を抽出した上で(P18-19)、

原告商品3と被告商品3は,①商品全体に黒色と白色の横縞が繰り返されているだけでなく,第1横縞部分,第2横縞部分,第3横縞部分〔注:画像の通り、ボーダー柄の太さが3段階設定されている。〕という特徴的な繰り返しパターンがほぼ同様に施されている点,②前身頃に類似するデザインの大きなりんごの柄がほぼ同じ手法で施されている点,③そのりんご部分を縁取りするようにラインストーンが同じパターンで配されている点で形態が共通しており,これらの特徴的部分で正面視した形態がほぼ同一である。そして, 両商品を背面視した形態もほぼ同一であるから,両商品は商品全体の形態が酷似し, その形態が実質的に同一であるものと認められる。

として、特徴的なデザインに関する高い共通性を理由に実質的同一性を認めた。その上で、相違点も多く認められるとしつつ、

衣服において長袖を半袖にする改変は極めて容易な改変であるし,横縞の本数をごくわずかに変えたなどの相違も,商品全体に及ぶ横縞の繰り返しパターンをほぼそのままになされた改変であって,わずかな改変であるといえる。そして,その改変の結果もたらされるりんご部分との位置関係への影響などについても,商品の全体的形態に与える変化が乏しく,商品全体から見るとささいな相違にとどまるというべきである。 また,りんごと重なり合う白色の横縞部分が透けて見えるか否かの相違点や,りんご部分の下部のロゴの有無などの相違点も,���別に見れば明確な相違点として認識できるものではあるが,下地の白色の横縞部分が透けているのはりんご部分が粗く作られた結果にすぎないともいえるし,またロゴの付加などはありふれたデザイン手法であるから,これらを上記相違点と併せて考えても,黒色と白色の横縞を3 段階の繰り返しパターンで用いその上胸部に大きなりんごの柄を施すという原告商品3と被告商品3の基本的特徴の共通性との比較においては,やはり商品の全体的形態に与える変化が乏しく,商品全体から見てささいな相違にとどまるものと認められるから,被告商品3の形態が原告商品3の形態と実質的に同一であるとの上記判断に影響を及ぼすものではないというべきである。

として、実質的同一性ありとの判断に影響しないとの考えを示した。ここでも、相違点が容易な変更であれば実質的同一性を認める傾向Cが見受けられる(このほか、相違点が全体的形態に与える影響が小さいことを、実質的同一性を認める材料として間接的に用いている点は、前記同様、傾向Bにもつながる視点であろう)。

まとめ

最後に、本エントリのポイントをざっくりとまとめておこう。

プロダクトデザインのデッドコピー規制に関する不競法2条1項3号では、特に「模倣」の範囲をめぐり、デザインの「実質的同一性」が問題となるケースが多い。

実質的同一性の有無を判断するに当たり、裁判例では①両デザインの共通点及び相違点を抽出した上で、②特徴的なデザインが共通しているか、あるいは相違点は些細なものに過ぎないか、などを検討する例が多い。

具体的な判断基準は完全には統一されていないが、ラフに整理すると、概ね4つの傾向が見受けられる。

本判決の判断も、基本的にこれまでの傾向と整合するものだと評価できる。

不競法だけで長くなってしまったので、ファッションデザインと著作権の問題についてはまた次回改めて。

1 note

·

View note

Text

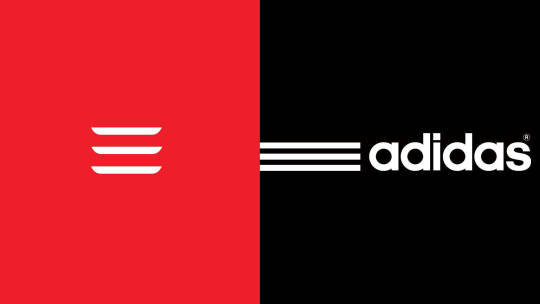

シンプルなデザインはどこまで独占できるのか (1) --スリー・ストライプスをめぐる攻防

Photo by Daryan Shamkhali on Unsplash

スリー・ストライプスで有名なadidasが、Teslaの商標出願への異議申立てに続き、ゆかりの深いPumaを商標権侵害で提訴したことが話題となっている。

アディダス、商標権巡り米プーマを提訴 「ストライプ」を問題視

ファッション・アパレルブランドにとって、元々は商品をより機能的にするため、あるいはより美しく/スタイリッシュにするために採用したデザインが人気となり、そのブランドの「顔」(のひとつ)となった場合に、そのデザインそのものを商標で保護しようとすることは、戦略としてごく一般的なものだ。特にadidasの場合、元々は革靴を補強するためのデザインであったスリー・ストライプスを商標として登録するのみならず、ブランドロゴにも採用しており、その位置付けは特別のものといってよいだろう(参考記事)。

そのadidasは、スリー・ストライプスとadidasとの結びつきをわずかでも弱め、希釈化するおそれがあると判断した事案について、積極的に法的アクションを起こし続けている。スリー・ストライプスは、ごく高い知名度を有するとはいえシンプルなデザインであるだけに、(特に「2本」や「4本」へのアクションは)議論を呼ぶこともある。そこで本エントリでは、冒頭のニュースを契機として、この5年の間にadidasがスリー・ストライプスをめぐって起こした主なアクションについて、備忘も兼ねて素描してみたい(なお、これらのアクションについて批判することは本エントリの目的ではない)。

vs Puma (2017-)

4本の細めのストライプをデザインの一部として含むサッカーシューズ(画像)をプーマが販売。

adidasが商標権侵害として販売差止めや損害賠償を求めて提訴(したばかり)。

参考記事

vs Tesla (2017)

Teslaが新車種「モデル3」向けロゴとして、3本のストライプロゴを米国で出願したところ、adidasが異議申立て。

Teslaはその後商標出願を取り下げたが、これはあくまで異議申立ての数週間前に決定された、ロゴの変更(3本ストライプから数字の「3」へ)に基づくものであり、異議申立てに応じて取り下げることにしたわけではないと回答。

参考記事

vs ECCO (2016-)

ECCOのゴルフシューズとして2本や4本ストライプのモデルを製造・販売していたところ、adidasと紛争・交渉の結果、2010年及び2013年に和解合意書を締結。

しかし、2016年に、ECCOの多くのモデル(上記画像は一例)について、商標権侵害及び和解合意書違反(adidasのスリー・ストライプス商標と混同させるほど類似する2本、3本または4本のストライプのデザインを用いたシューズを製造販売しない��の条項違反)等を主張してオレゴン州ポートランド連邦地裁に提訴。

その後、判決や和解等による終了の報道は見当たらない(係属中?)。

参考記事

vs Skechers (2015-2016)

Skechersが上記スニーカーONIX(側面にうっすらとSマーク、その前方に5本のドットストライプのデザインが施されている)を販売。

スリー・ストライプスを使用している上、スタンスミスに酷似しているとして商標権やトレードドレス侵害等でオレゴン州連邦地裁に提訴。

2016年2月、連邦地裁はアディダス勝訴の決定。

参考記事

vs Shoe Branding Europe (-2016)

スニーカーの側面後方に2本ストライプを施す共同体商標(画像左)につき、adidas商標と類似するので無効だとOHIM(現EUIPO/EU知財庁)に無効審判申立て。

OHIM審判部は、両商標は非類似でありSBEの2本商標は無効ではないと判断。adidas、審決取消訴訟を提起。

控訴審であるEU一般裁判所は逆転で全体的考察による類似性を認め、OHIMの審決を取り消す判断。

SBEが上訴するも、ECJも一般裁判所の判断を維持する判決。

source

vs Marc Jacobs (2015)

Marc by Marc Jacobsの4本ストライプのウェア(上記画像)につき、商標権侵害でNY連邦地裁に提訴。

詳細は不明ながら、訴訟外で和解し、商品の販売を中止し店頭から引き揚げることに同意したと報じられている。

参考記事

vs Forever 21 (2015)

3本のストライプをスウェットの側面に施��たデザインについて商標権侵害として提訴。

その後、訴訟外で和解が成立。内容は不明ながら、少なくとも商品の販売中止、店頭からの引き揚げはなされたと報じられている。

参考記事

vs World Indutries Inc. (2012-)

3本の矢印をスニーカーの側面に施したデザインについて商標権侵害と提訴(ただし、その後の詳報は見当たらなかった。判決の情報も見当たらないので、何らかの形で和解した可能性が高い)。

参考記事

vs ニッセン (-2012)

ニッセンが有する、スニーカーの側面に4本のストライプを施す登録商標につき、adidas商標と類似するので無効だとして特許庁に無効審判の申立て。

特許庁審判部は混同のおそれ(商標法4条1項15号)を否定し、ニッセン商標に無効事由なしと判断。adidas、審決取消訴訟を提訴。

知財高裁は、取引の実情などを踏まえ、「4本線商標かスリーストライプス商標かという相異についても,靴の甲の側面に商標として付された場合,さほど大きな区別のメルクマールになるものとはいえない」等とし、結論として逆転で混同のおそれを認め、ニッセンの4本商標は無効と判断。特許庁の審決を取り消した。

source

まとめに代えて

こうして見ると、①同じスリー・ストライプスが絡む事例とはいえ、いかにもadidasの商品と誤認・混同されそうなデザインから、必ずしもadidasのスリー・ストライプスとは類似性の高くない(ように僕には思われる)デザインまで、(直近5年に絞っても)そのアクションの対象範囲は広いこと、そして、②特に判決に至ったケースではadidasのスリー・ストライプス商標は強い保護を認められていることが見て取れる。もちろん、その背景にはこれまでのadidasの長い歴史と営業努力に裏付けられた知名度があるのであって、シンプルなデザインが常にこのように広い保護を受けられるわけではないだろう。しかしそれでもなお、このadidasのスリー・ストライプスをめぐる一連の法的アクションとその帰結は、僕たちに「シンプルなデザインにどこまで保護を与えるべきか?」という問いについて改めて考えるよい機会を与えてくれているようにも思う。このテーマについては、今後も本ブログで別の角度・事例とともに引き続き取り上げたいと思っている。

2 notes

·

View notes

Text

法とテクノロジーによる色の独占 --カプーアとその周辺

Photo by Jenna S on Unsplash

昨年、現代美術を代表する彫刻家アニッシュ・カプーアの周りで、3度に渡り『色の独占』が話題となった。このターナー賞受賞者をめぐるアート界での騒動を機に、デザインとも不可分の関係にある『色』とその独占について、書きとめておきたい。

「世界で最も黒い」黒

2016年3月、「世界で最も黒い」とされる新たな顔料「Vantablack」を開発・製造するSurrey NanoSystemsが、その利用についてカプーアと独占的な利用契約を交わしていることが発覚すると、アートやデザイン界隈で大きなニュースとなった(なお、Surrey NanosystemsはこのVantablackの製造方法に関する特許を取得しているとのこと)。カーボンナノチューブの構造により99.96%もの光を吸収することで異様なまでの黒さ・暗さを持つこの顔料は、元々は2014年に軍事目的で開発された。その後、カプーアがこれに目をつけて自ら交渉し、独占契約にこぎつけたという。

確かに、このVantablackはまるで突然そこにブラックホールが現れたかのように黒く、独特の気配を漂わせており、過去の作風に照らしても、この顔料をカプーアが渇望したこともよくわかる。しかし、当然、他の芸術家たちも利用を望んだVantablackの法的な独占は「ひとりの芸術家による色の独占を許してよいのか?」「芸術表現、創造性への許されない制約ではないか?」と、強い批判の対象となった。

Anish Kapoor receives exclusive rights to blackest pigment

物質と知覚の普遍性��問う、アニッシュ・カプーアに聞く。

↑Vantablackを用いたカプーアの作品の例が紹介されている。

「世界で最もピンク色のピンク」の反撃とその顛末

騒動は、これだけでは終わらなかった。

2016年11月、今度は「世界で最もピンク色なピンク」と謳う塗料を開発した英国人アーティストStuart Sempleが、カプーアらの独占合意に抗議する趣旨で、

(購入者は)カプーア又はその関係者ではない

カプーアの代理又はカプーアに協力するためにこの塗料を購入するわけではない

購入者の知り得る限り、この塗料がカプーアの手に渡ることはない

と確認することを条件としてこのピンクの塗料を販売し始めたの��。これによって、購入者がSempleとの契約条件に違反するか、カプーアが虚偽の申し出をしない限り、カプーアの下に当該ピンク塗料が渡ることはない、という法的状況が(一応)実現した。

Anish Kapoor is Banned From Buying the World's Pinkest Paint | The Creators Project

しかし、すぐさまどこからかこのピンク塗料を入手したカプーアは、翌12月に下記のようにInstagramに投稿し、Sempleへの反発を露わにした(もちろん、そのことがまた話題を呼ぶ展開となった)。このカプーアによる「意趣返し」はさておき、Sempleのアクションによる問題提起も含め、色の独占の是非について考える上で、本件は非常に興味深い一例となったといえるだろう。

A photo posted by Anish Kapoor (@dirty_corner) on Dec 23, 2016 at 2:32am PST

法による色の独占

報道された内容を見る限り、Vantablackのケースでは、Surrey NanoSystemsがナノカーボンチューブに関するテクノロジーと法律(特許)の両面で独占状態を確保し、カプーアに対してさらに独占的にライセンスしているようである。

もっとも、法による色の独占の手法は、上記に限られない(むしろ、比較的珍しいのではないだろうか)。少なくとも従来、法による色の独占として論じられてきた代表格が、商標やトレードドレスによる色の独占である。

商標やトレードドレスによる色の独占は、ラフにいえば、色とブランドが密接に紐づけられた場合にのみ認められる。特定の色が特定の商品に用いられている場合に、それを見た消費者の多くが特定のブランドの商品と認識するとき(広く知られているとき)に限り、独占が認められる可能性が出てくる。

著名な例は、ルブタンによる赤い靴底の商標や、ティファニーによる「ティファニーブルー」の商標だろう。下記コラムでも触れたように、米国では、靴底の赤い女性用のヒール(トップは黒以外の色でコントラストを際立たせたもの)を製造・販売することは、ルブタンの商標権侵害となる可能性が高い。

ファッション・デザインはどこまで自由か?―『自由』であることとオープンカルチャー 中川隆太郎|コラム|骨董通り法律事務所 For the Arts

「ファッション・デザインはどこまで自由か? ―『自由』であることとオープンカルチャー」 中川隆太郎

なお、日本でも、欧米と同様に、「色の商標」(形を問わず、色だけを要素とする商標)の登録が認められるようになった(2015年4月1日から始まった新しい制度)。改正法施行時には多くの報道もなされ、一般的な関心も比較的高かったように記憶しているが、(2017年1月現在)未だに1件の登録も認められておらず、やはりそのハードルは高く設定されているようである(特許庁の担当者による論文(*1)では、形状やロゴを含まず、色のみでアンケート調査を行うことが事実上必須となることが示唆されている)。

まとめ

最後に幾つかまとめを��

アニッシュ・カプーアによるVantablackの独占利用は、法(とテクノロジー)による色の独占の事例として(Sempleによるカウンターを含めて)アートやデザイン業界で話題を呼んだ。

特にアートに関しては、表現の自由の制約が顕在化する一場面ともいえる。

従来は、法による色の独占といえば、商標やトレードドレス、不競法との関係でブランド(への信用)の観点から論じられることが多かったが、本件は法とテクノロジーによる色の独占という観点を含むもので、興味深い。

*1: 「新しいタイプの商標の審査運用と課題」田村祐一(特許庁審査業務部 商標課 商標審査基準室 法制専門官)年報知的財産法2015-2016(日本評論社)

12 notes

·

View notes

Text

プロダクトデザインと著作権をめぐる最新の2つの判決について

Photo by Rémi Müller on Unsplash

プロダクトデザインの著作権による保護に関し、年末に重要な知財高裁判決が2件、相次いで出された。従来の状況については下記のスライド1枚で無理やりお茶を濁し、ダイレクトに2判決についての雑感を書きとめておきたい(従来の状況については取り急ぎ、拙稿「問い直される実用品デザインの保護のルール―TRIPP TRAPP事件知財高裁判決のインパクト―」コピライト2015年9月号を参照して頂ければ)。

【2017年1月12日追記:上記拙稿につき、CRICさんのご協力の下、Web公開することにしました。ご関心のある方はリンク先をご覧下さい。】

今回取り上げるのは、知財高裁平成28年11月30日判決(スティック加湿器事件)及び知財高裁平成28年12月21日判決(ゴルフシャフト事件)の2件である。いずれも2015(平成27)年4月のTRIPP TRAPP判決で業界に衝撃を与えた清水節裁判長率いる知財高裁2部の判決であり、それによって予想される通り、応用美術の著作物性について非区別説を採用している。裁判所HPで調べた限りでは、この点に関する裁判例(タイプフェイス及び建築を除く)はこの2件を含め39件あるが、非区別説を採用した裁判例としては2例目・3例目ということになる(つまり、非区別説を採用した裁判例は全て清水判事が裁判長を務めたもの)。

応用美術の著作物性に関する規範について

これらの2つの判決における応用美術の著作物性に関する規範は、細かい差異を除きほぼ同じなので、ここでは後者の判決文を抜粋しつつ、主��TRIPP TRAPP判決からの変化について見ていきたい(以下、抜粋部分の下線はこちらで付したもの)。

判示①

ところで,著作権法は,建築(同法10条1項5号),地図,学術的な性質を有する図形(同項6号),プログラム(同項9号),データベース(同法12条の2)などの専ら実用に供されるものを著作物になり得るものとして明示的に掲げているのであるから,実用に供されているということ自体と著作物性の存否との間に直接の関連性があるとはいえない。したがって,専ら,応用美術に実用性があることゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合理的理由は見出し難い。また,応用美術には,様々なものがあり得,その表現態様も多様であるから,美的特性の表現のされ方も個別具体的なものと考えられる。

そうすると,応用美術は,「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)に属するものであるか否かが問題となる以上,著作物性を肯定するためには,それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても,高度の美的鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の判断基準を一律に設定することは相当とはいえず,著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,著作物として保護されるものと解すべきである。

個人的に最も目を引いたのが、「著作物性を肯定するためには,それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないとしても」とする部分だった(なお、判示②も合わせて読む限り、美的特性は要件とするが、それは2条1項1号の著作物性を満たせば同時に充足するものと整理されているようである)。TRIPP TRAPP判決にないこの表現を用いた意図は不明である。が、一方で、応用美術��あっても「美術の著作物」のカテゴリーに分類される必要がある点をフォローしつつ、他方で「美術の著作物である以上鑑賞対象性は必要だが、それは高度の創作性を必要とするものではなく見て楽しむ程度で足りる」とする見解(*1)を意識したものであるように感じられた。

また、TRIPP TRAPP判決では、非区別説に立つ主たる条文上の根拠を目的規定(1条)に求めていたが、今回の2判決では、建築、図形、プログラム、データベースなどの専ら実用に供されるものが既に著作物として明示されていることも指摘し、「専ら,応用美術に実用性があることゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合理的理由は見出し難い」との立論の根拠としている点も興味深い。

判示②

もっとも,応用美術は,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とするものであるから,美的特性を備えるとともに,当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があり,その表現については,同機能を発揮し得る範囲内のものでなければならない。応用美術の表現については,このような制約が課されることから,作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され,したがって,応用美術は,通常,創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が,上記制約を課されない他の表現物に比して狭く,また,著作物性を認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまることが想定される。そうすると,応用美術について,美術の著作物として著作物性を肯定するために,高い創作性の有無の判断基準を設定しないからといって,他の知的財産制度の趣旨が没却されたり,あるいは,社会生活について過度な制約が課されたりする結果を生じるとは解しがたい。

この部分は、(前記の美的特性の点を除けば)基本的にTRIPP TRAPP判決で述べられていた点と共通する。もっとも、TRIPP TRAPP判決では(おそらく当事者の主張に対応して)意匠法との棲み分け論を排斥する理由について丁寧に述べ��れていたが、今回の2判決では簡潔に結論のみ述べられている。

判示③

また,応用美術の一部について著作物性を認めることにより,仮に,何らかの社会的な弊害が生じることがあるとすれば,それは,本来,著作権法自体の制限規定等により対処すべきものと思料される。

ゴルフシャフト事件知財高裁判決のみ、判示②に続けて上記の判示がなされていることも興味深く読んだ。素直に文字どおり読めば現行法の制限規定等で対処すべきとの指摘だと思われるが、立法措置による対応も視野に入れた一種の提言とも読める妙味があるように感じられた。

商業的観点からのデザインの制約

ここで、少し話が逸れるが、冒頭のスライドの通り、「機能と分離できる限り、応用美術も著作物として保護されうる」と考えられている米国では、「機能」の範囲について議論がある。一部の有力な裁判例では、社会的に美しく着飾ることを求められる実用品(例えばパーティー用のドレス)については、美しい装飾もその機能に含まれる(したがって装飾に関するデザインは機能と概念的に分離できず著作権で保護されない)とする「装飾的機能論」が採用されており、現在、米最高裁でこの点の可否も含めて争われている(詳しくはファッションデザインと著作権について書いた下記のコラムを参照して頂きたい)。

ファッションと著作権の微妙な距離 ―次元の狭間で揺れる両者の関係 中川隆太郎|コラム|骨董通り法律事務所 For the Arts

僕自身は、著作権による独占の弊害への懸念から機能との分離可能性を応用美術の保護の要件とするとしても、それは技術的・メカニカルな機能にとどまるべきで、社会的なコンテクストにおいて美しく装飾されていることが求められる実用品の装飾的表現は、そこに表現の選択の幅がある限り著作権による保護の対象とされてしかるべきであり、一律に保護の対象外とすることは適切ではないと考えている。その理由のひとつには、仮に社会的なコンテクストによりデザインが制約されるとしても、それは創作性(表現の選択の幅)で検討すれば十分だと考えられることが挙げられる。

そのような観点から見たときに、ゴルフシャフト事件知財高裁判決で興味深いのは、被控訴人の主張を排斥する形で実用品(ここではゴルフシャフト)のデザインの著作物性の判断のあり方について論じられている、以下の判示である。

確かに,シャフトのデザインは,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする側面を有するものであるから,当該実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要があるとともに,商業的観点からの要請もあるので,その表現については,同機能を発揮し得る範囲内のものであり商業的観点も重視されなければならない(これらに基づくデザイン上の制約としては,例えば,シャフトという物品上で表現し得るものであることに加え,印象に残る色彩の使用や製品名・製造者名等の記載などが求められることが想定される。)。

しかし,同機能を発揮しつつも,なお,デザインが作成者の個性の表現であると認められる場合も想定されるから,実用的,商業的観点から作成され,評価されるデザインであるという理由で,一律にそのデザインの著作物性を否定するのは相当ではない。シャフトのデザインの表現については,上記のような実用的,商業的観点からの制約が課されることから,作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され,創作性を備えているものとして著作物性が認められる余地が狭いものと解されるが,個性を表現する余地がないわけではない。

まさにここで触れられている、商業的観点からのデザインの制約こそが、社会的コンテクストにより表現の選択の幅が実質的に狭められる一例である。この部分を読んで、僕は「やはりこのような要素を装飾的機能として無理やり「機能」に読み込んで一律に著作物性を否定する必要はなく、事例に応じて創作性をきちんと検討すれば十分だな」と感じた。

最後に、今回のまとめを。

応用美術の著作物性に関して非区別説を採用する裁判例はこれまでTRIPP TRAPP判決しかなかったが、年末に2件、相次いで非区別説に立つ知財高裁判決が出された。

数の問題ではないし、いずれも同じ知財高裁2部(清水裁判長)の判決とはいえ、これだけ短期間(2年弱)の間に3件の知財高裁判決が非区別説に立つと、(TRIPP TRAPP1件の場合と比べ)社会的な重みが違ってくるような印象。

いずれにせよ、これでより一層、この点に関する最高裁判決が待たれる展開となった。

*1: 吉田和彦「応用美術の保護について」中山信弘ほか『竹田稔傘寿記念論文集 知財立国の発展へ』(発明推進教会、2013)、榎戸道也「著作権法による応用美術の保護」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第4巻〔著作権法・意匠〕』(新日本法規出版、2007)など。

1 note

·

View note

Text

店舗デザインの保護を認めた日本初の事例 --コメダ珈琲店事件

Photo by Jazmin Quaynor on Unsplash

先日、店舗デザインの使用差止めを求めるコメダ珈琲店の仮処分の申立てが東京地裁(29部・嶋末裁判長)で認められたというニュースが話題となった。

「コメダそっくり店」外観使用差し止め 東京地裁が仮処分決定

詳細は決定文を読まないと分からないが、コメダ側のプレスリリースによれば、

ミノスケ(被告)からコメダへのフランチャイズ加盟申請を断った経緯がある

その後、ミノスケが店舗の外観のみならず、店内構造や内装、什器・備品まで酷似した店舗を開業したため、コメダが使用中止を書面で申し入れたが交渉に進展はなく、提訴に至る。

東京地裁は①店舗外装、②店内構造及び③内装に関するコメダの主張を認め、使用差止の仮処分命令を発令(実店舗のほか、そのデザインの写真や絵をウェブや印刷物で使用することも差止対象)

という経緯のようだ。つまり、前回のエントリの3パターンのうち、「ブランドイメージ保護型」の不競法に基づく請求であって、「コメダの店舗デザインはオリジナルな表現で著作物として保護される」という著作権侵害の主張��はないことになる(建築の著作権の問題については改めて書きたい)。

ところで、 店舗デザインの法による保護については、以前コラムを書いている(ので詳細は下記を)。本エントリでは、不競法の要件のうち最も重要なポイントについてピックアップしつつ、今回の決定の意義と今後の展望について書いておきたい。

店舗の外観デザインは守られるのか―法的保護のハードル― 中川隆太郎|コラム|骨董通り法律事務所 For the Arts

店舗デザインの保護のポイント

冒頭の写真を見て、どこの店か分かる人は、おそらくあまり多くはないだろう。

一般に、店舗を目の前にした消費者は、その店舗の営業主体を判断する際、看板などに記載された店名/ブランドネームやロゴに着目することが多い。なぜなら、これらがまさにその営業主体を示すために付されたものであるのに対し、店舗デザインは、基本的には機能性や審美性を主眼として設計されるのが通常で、営業主体を示すことを目的として選択されていないからである。そのため、冒頭の写真のように、店名/ブランドネームやロゴなどの情報のない環境下では、その営業主体が判別できないことの方が多い。

このような理解を背景として、店舗デザインだけで消費者に主体が誰か識別させるためには、①そのデザインに特徴があること(ありきたりなデザインでは埋没する)や、②その店舗デザインが長期にわたる使用などにより広く知られていることが必要だというのがこれまでの裁判例の考え方だと理解されており、店舗デザインの法的保護を目指す上で、高いハードルとなってきた。

しかし上記日経の報道によれば、

決定理由で、嶋末裁判長は「コメダ珈琲店の外観は、他の同種店舗とは異なる顕著な特徴を持ち、消費者にもコメダ珈琲店の特徴が広く認識されている」との判断を示した。

とされている。これを前提とすると、東京地裁は、少なくとも関西エリアでは、切り妻屋根や出窓レンガ壁、大型格子窓と赤いひさしなどを含む店舗デザインは「顕著な特徴」であり、デザイン自体がコメダ珈琲店を示すものと広く認識されていたと判断したようだ。いずれ決定文が公開された際には、これまでの裁判例と判断基準が異なるのかを含め、詳細に検討してみたい。

本決定の影響と今後の店舗デザインの保護のあり方

上記のように、これまで店舗デザインの法的な保護はハードルが高いとされてきただけに、店舗デザインの保護を初めて実際に認めた今回の東京地裁の決定が持つインパクトは(まだ地裁、しかも仮処分段階とはいえ)大きいだろう。特に、2015年以降、鳥貴族や丸源ラーメンなど、外食店における外観デザイン等の模倣事例(下記参照)が相次いで話題となっている流れの中で今回の決定が出た意義は大きいと感じている。他方で、1件の地裁の仮処分決定をもって今後の裁判例の展開を断定的に論じることなどもちろんできないので、本件の本訴を含め、観察・検討を続けていく必要があることは言うまでもない。

「鳥貴族」vs「鳥二郎」に続きラーメン店「丸源」vs「にく次郎」も 『酷似』訴訟勃発

従来から、特にフランチャイズチェーンなどでは、統一した店舗デザインの採用により消費者に店舗デザインも印象付け、ブランディングの一要素としてきた。しかし、ネットサービスの充実化やデジタルコンテンツの普及などの「圧力」に商品の店頭小売が押される中、ラグジュアリブランドを含め、店頭での「体験」をネットサービスを含む競合相手との差別化要因、さらにはブランディングの一要素と位置付ける傾向が徐々に顕著になっている(端的にこのことを示すのが、AppleによるStoreの位置付けの見直し(下記参照)である)。そのため、僕は店舗デザイン(あるいはそれを含むより大きなパッケージ)を保護したいという要望は、(その賛否はさておき)今後これまで以上に高まるのではないかと感じている。

その文脈では、アバクロが米国で商品の販売方法や店内の商品展示方法などを包括してトレードドレスとしての保護を求めて棄却された裁判例などは、そうした流れのひとつの象徴といえるかもしれない。もっとも、ベビー服・子供服の販売店である西松屋が(店舗デザインではなく)商品陳列デザインの保護を模索して大阪地裁・高裁に棄却されたケースを前提とすると、やはりその法的な保護は相当ハードルが高いだろう。

Why The Apple Store Is Changing Its Name

1 note

·

View note

Text

プロダクトデザインの法的保護のアウトライン

Photo by Rob Potvin on Unsplash

以前、ファッション・デザインの法的な保護について、コラムを書いたことがある。

ファッション・デザインはどこまで自由か?―『自由』であることとオープンカルチャー 中川隆太郎|コラム|骨董通り法律事務所 For the Arts

ここでラフに描いたアウトラインは、基本的にプロダクトデザイン(表面の色や柄を含む)全般に当てはまる。

簡潔にまとめると、プロダクトデザイン保護の基本的な枠組みは

「このデザインといえばこのブランド」というブランドイメージを保護

デザインのクリエイティビティを保護

新商品のデッドコピーの禁止

の3つのパターンに整理できる。

具体的にどの法律で保護されるのか、そしてそれぞれにどのような特徴があるかについては少しずつこのブログでも触れていきたいが、さしあたり、上記コラムのほか、以前のFashion Lawセミナー���スライドから改訂抜粋した以下の表を参照して頂きたい(あくまでラフな参考用)。

なお、基本的枠組みは先ほどの3つのパターンに整理されるとはいえ、上記の表のように、それら以外にもデザインを法で保護するためのアプローチは存在しうる。

まず、デザインにおいて人の顔写真などを使用する場合には、態様次第でパブリシティ権や肖像権についても検討が必要となる。上記コラムの脚注2で触れたRihanna事件は、その好例といえよう。

また、それほど頻度は多くないが、特許がデザインの保護に(間接的に)繋がることもある。

例えば、RevoLaze v. Levi’s事件では、原告がデニムのダメージ加工方法について特許を取得していたため、提訴されたLevi’sなどのブランド17社の多くは、和解に応じざるを得なかったとされる。また、ややレアな事例としては、132.5の折り紙スタイルの衣服(下記参照)に関して、三宅デザイン事務所が物の発明として特許を取得していることも注目に値するだろう(第4625878号)。

ISSEY MIYAKE INC. | ブランド : 132 5. ISSEY MIYAKE 132 5. by Issey Miyake | Dezeen

1 note

·

View note

Text

Good day to start

Photo by Lobostudio Hamburg on Unsplash

昔から、年が明けると新しいことを始めたくなる。

きっと、何かを始めるのにいい日だと(特に疑いもせずに)信じているからだろう。

以前から「せっかくなので、twitterでのコメントをどこかでまとめておくのもいいな」という考えはあったけれど、それほど強い思いもなく、差し迫った必要性もなかったので実践できていなかった。

しかし今は留学中の身。加えて、今年は留学先等で新たなリサーチプロジェクトが始まることもあり、そろそろデザインと法について軽めのテキストをストックしておく場を持ってもいい頃合いかもしれないと、ふと思った。

ということで、「DESIGN/LAW」を始めてみようと思う。

ここでは、���ァッション・デザイン、プロダクトデザイン、建築デザインなどの『デザイン』と法について、自由に書いていきたい。

いつまで続くか分からないし、tweetを簡単にまとめただけのシンプルなエントリもあるだろうけれど、辛抱強くお付き合い頂ければ。

2 notes

·

View notes