Text

改名後初の小説を公開しました。

よろしくどうぞ。

ネットプリント配信中

Twitterの #紙街03 という企画に参加しています。今回は『植物』がテーマで私は「みどりの子」という短編小説を書きました。

セブンイレブンで出せます。B5白黒4枚で80円。プリントして外表に折りホチキスで留めると冊子になります。

予約番号

17961366

有効期限

2018/5/5 23:59

【ネットプリントの出し方】

セブンイレブンのマルチコピー機で「プリント」→「ネットプリント」を選択、予約番号を入力して80円投入し、設定をいじらずスタートして下さい。

5 notes

·

View notes

Text

改名します

2018年4月1日をもって斜線は改名します。

たしか2011年頃にtwitterを始め、2012年に初めての本を作り、その時筆名が思いつかずに流用したのがアカウント名と同じ斜線でした。斜線の由来については割愛しますが6年の間に6冊の本とたくさんのフリー冊子やネットプリントを作ってきました。その間ずっと物語を書くことは「趣味」として、誰にも文句は言わせないスタンスでやってきたのですが、昨年末あたりからついに「作家」を名乗れるようになりたいな、と思うようになりました。とはいえ賞に応募してプロを目指す、というのはあまり考えていません。色々な方とコラボレーションして自分のできることを広げたり、誰かの作品に添える物語を作って役に立てたら良いな、それをお仕事にできたらいいな、とかそういう感じです。それはずっとやりたかったことなのですが、もっと本気で取り組みたいなと。もちろん自分ひとりで作る物語も多くの人の目に触れるようにしていきたい。

そう考えた時に「斜線」は名前なのかよくわからないし、この名前をつけた頃とはあまりにも自分の有り様が変わっているし、何より検索しづらい。(その上、「斜線」を含む筆名のプロの作家さんがいらっしゃる…)ということで改名することに決めました。

新しい名前は「末崎鳩」です。「まつさき はと」。この名前で物語を書いたり、朗読したり精力的に活動していくつもりです。 それに伴ってtumblrのアカウントも新しいものを用意しました。お手数ですが、これからの活動を見守って下さるという方はフォローお願い致します。

matsusakihato.tumblr.com

斜線の作品を手にとって下さった方。読んで下さった方。関わって下さった方。フォローして下さった皆様。どうもありがとうございました。

4 notes

·

View notes

Text

改名します

2018年4月1日をもって斜線は改名します。

たしか2011年頃にtwitterを始め、2012年に初めての本を作り、その時筆名が思いつかずに流用したのがアカウント名と同じ斜線でした。斜線の由来については割愛しますが6年の間に6冊の本とたくさんのフリー冊子やネットプリントを作ってきました。その間ずっと物語を書くことは「趣味」として、誰にも文句は言わせないスタンスでやってきたのですが、昨年末あたりからついに「作家」を名乗れるようになりたいな、と思うようになりました。とはいえ賞に応募してプロを目指す、というのはあまり考えていません。色々な方とコラボレーションして自分のできることを広げたり、誰かの作品に添える物語を作って役に立てたら良いな、それをお仕事にできたらいいな、とかそういう感じです。それはずっとやりたかったことなのですが、もっと本気で取り組みたいなと。もちろん自分ひとりで作る物語も多くの人の目に触れるようにしていきたい。

そう考えた時に「斜線」は名前なのかよくわからないし、この名前をつけた頃とはあまりにも自分の有り様が変わっているし、何より検索しづらい。(その上、「斜線」を含む筆名のプロの作家さんがいらっしゃる…)ということで改名することに決めました。

新しい名前は「末崎鳩」です。「まつさき はと」。この名前で物語を書いたり、朗読したり精力的に活動していくつもりです。 それに伴ってtumblrのアカウントも新しいものを用意しました。お手数ですが、これからの活動を見守って下さるという方はフォローお願い致します。

matsusakihato.tumblr.com

斜線の作品を手にとって下さった方。読んで下さった方。関わって下さった方。フォローして下さった皆様。どうもありがとうございました。

4 notes

·

View notes

Photo

3月いっぱいで通販ページを閉めます。『ワニ園へ』はこれ以降販売しないつもりなのでよろしくお願いします。

【新作散文集『ワニ園へ』通販開始のお知らせ】

https://nnmliner.thebase.in/

『ワニ園へ』

2017年新作散文集。 私から永遠に失われてしまった物事について、8つの散文と2つの掌編で書き残しました。本来は段々に薄らいで消えてゆく感覚を、手放してしまうのが惜しかったのです。個人的感傷に興味がある方は手に取なってみて下さい。あなたが忘れ去ってしまったもの、忘れ去ろうとしていることの断片がもしかしたら紛れ込んでいるかもしれません。

<収録内容>

チャイナブルー ゴーストゴーカート 線路はつづかない ラミー バナナワニ園へ つぶれた苺 アイスランドポピー ねむり姫 バスルーム 悪い友だち

2017年11月10日発行 B6中綴じ製本全26ページ

表紙イラスト:齋藤莎代

2 notes

·

View notes

Text

欲望

脇腹が灼けるように熱い。手足の感覚が酷く遠い。何より寒くてたまらない。俺は朦朧とした頭で何が起こったのか思い出そうとした。俺は真っ当な牧人で、貧しくもそれなりに楽しくやってきた。清涼な風を浴びながら草を食む家畜たちを眺め、彼らが時折見せる命の輝きに胸打たれることもあった。たったひとり角笛を吹きながら、俺は彼らを見つめた。子豚の無防備さを、羊たちの従順さを、家鴨の黒くて丸い瞳を、愛おしいと思った。よく肥えた体が、穏やかな目つきが、艶やかな羽��が、愛しくて、可愛くて、いつの間にか俺は想像していた。飼い慣らされたその肉の柔らかさを。濁りなく流れる血の甘さを。むせ返るような生の匂いを。気づけば、唾液が溢れ出していた。喉元に噛みつき毛を毟り羽を毟り、熱い飛沫を浴びながら、一発の銃声が響くまで俺は彼らを愛し続けた。 血だまりの中で無意味に土を掻く腕が灰褐色の毛で覆われているのを俺は見た。その先の黄ばんだ爪は、長く鋭く尖っている。ああなんだ俺は、牧人なんかじゃなかったのだ。重たい足音が近づいてきて、俺の上に影を落とす。硬く冷たい筒が額に押し当てられ、しかしその時、俺は心底ほっとした。ズドン。

***

お伽話

0 notes

Text

金魚

いつも黒い服を着ていた。同級生にカラスとかお葬式とか言われてもやめなかった。黒以外の色、まして明るい、派手な色など到底自分に似合うとは思えなかった。 中学の3年に上がり、所属する部活に新入生が入ってきた。幼さの目立つ後輩たちに特に興味はなかったが、親睦会と称し私服で集まったファミレスで私の目は釘付けになった。赤いワンピースを着た彼女。適度に上品な素材と形で腰は同色のリボンでしぼっている。鎖骨まで伸びた黒髪を揺らす彼女は健康的で、きれいだった。 それから彼女とはずっとただの先輩後輩として過ごしたが、私の中では彼女に対する憧れと、憎しみにも似た仄暗い気持ちが膨らんでいった。卒業する時、私は耐え切れなくなって彼女を呼び出し、告白まがいのことをした。彼女は温度のない目で私を見つめ「意味がわからないです」とだけ言い捨てて去った。 ほどなくして私は金魚を飼い始めた。ひらひらの赤い尻尾が美しい金魚だった。私は時々金魚を見つめ、その尻尾を切り落として身に纏うことを想像する。想像の中の私は美しくて、赤いワンピースがよく似合う。美しい私は死んだ金魚を哀れんで、完璧な涙を流すのだ。

***

赤いワンピースに憧れる

0 notes

Text

半透明

またあの娘だ。俺をさんざん振り回した挙句めちゃくちゃに傷つけてから去っていった女。あれから何年も経ったのに、今でも時折夢に現れては俺を口汚く罵ったり甘く誘惑したりする。彼女を支えられるのは俺だけだと思った。彼女を変えられるのも俺だけだと思った。だけどどっちも勘違いだった。彼女はきっと行く先々で、相手にそう思わせていたんだろう。俺はあの娘の夢をみる度に自分が捧げた心と時間が惜しくなる。怒りと悲しみが沸き上がってくる。でも同時にあの娘が俺に見せた寂しそうな顔や安らいだ表情を思い出して、本当にあの時手放してしまってよかったのかと、どうしようもないことを考えてしまう。俺はいつまであの娘に同情するつもりだろう。憎んでしまった方が楽なのに。 明るく晴れた初夏の午後、街で偶然あの娘を見かけた。幼い子どもを連れて笑っているけどその体は半透明に透けていた。俺は少し驚いて、それから笑った。ロクでもないことを繰り返しているうちにきっと魂の大切な部分を失くしてしまったんだろう。ざまあみろ。

***

忘れた頃に夢にやってくるあの娘について

0 notes

Text

新雪

上がり続ける湿度、生乾きのシャツの匂い、窓ガラスに張り付いた脂ぎった手型、掴まる場所がなくてそこに重ねなければならない自らの手、背中をえぐる他人の鞄の角、肋骨が折れそうなほどの圧迫。そこから解放されたのも束の間、彼は牢獄に放り込まれ画面に並ぶ意味不明の文字列を追い始める。周囲からは嘲弄と侮蔑の視線や言葉を浴びせかけられ、深夜までそれは続く。日付を越えてから家に帰って眠り、目覚めるとまたすぐに同じ一日を始める。朝を済ませ昼をくぐり太陽を沈め日付を越える。速度はどんどん上がっていく。呼び起こさない思い出は死に、振り返らない日々は蓄積されることもなく消滅する。速度はさらに上がっていく。朝の次に朝が来て夜のうちに夜が来る。やがて彼は日々を完全に追い越し、光の速度すら越えた。 ある朝目覚めると彼は六歳の子供になっていた。恐る恐るカーテンを開けると目がくらむほど眩しい光が飛び込んできた。一夜のうちに、雪が降り積もっていた。彼は寝間着に裸足のまま、靴だけ履いて外に飛び出した。新雪を踏むとぐつぐつ鳴って足跡がきれいについた。彼は嬉しくて声を立てて笑った。あはは。

***

振り向く暇がない程の日々

0 notes

Text

無いものねだり

戦場に行きたい。瑣末なことに振り回されず、目の前の敵だけに意識を集中できたら。もっと純粋な、命のやりとりがしたい。そんな風に俺が言うと、戦場にも人間関係があり、鍛えてもないあなたが活躍できるはずもなく、楽に死ねるわけもないと彼女は諭す。浅はかで愚かな考えであることなんかわかってる。彼女の前でだけだ。こんなことを言うのは。俺は金には困っていない。地位も名誉も手に入れた。だけど俺には感動がない。生まれる時代を間違えたとか、国が国ならとかぼやく度に彼女は「そういうのは才能のない奴が言うことよ」と笑い飛ばした。 その彼女が病に倒れた。俺は現代の医療に感謝し、彼女が目を開ける度、温かい手に触れる度、泣き出しそうな気分になった。ほら、手に入れたところで不満なんだ。俺はいつだって無いものを欲しがってきた。「ここに無い」ではなく「どこにも無い」ものばかりを。俺は今、俺を馬鹿な子供のままでいさせてくれた、彼女の居る未来を欲しがっている。

***

生きるか死ぬかの感動がない

0 notes

Text

レン君

お母さんには止められていたけど、レン君と遊ぶのを悪いことだとは思わなかった。レン君は近所に住む男の子で、色白でひょろっと背が高かった。レン君は学校にも行かずふらふら出歩いていることがあって、爆竹を鳴らしたり大声を出したりして大人からヒンシュクをかっていた。私は弟とレン君と3人で鬼ごっこをしたり野良猫を探したりするのが楽しかった。言葉づかいは荒かったけどレン君はいつも優しかった。 12月のある日、公民館で行われて���たクリスマス会の終盤、私はひとり会場を出た。トイレへは屋外の渡り廊下を通らなけらばならない。その途中で、不意にレン君は現れた。彼は「メリクリ」と言ってにやっと笑うと、私の前に跪いた。レン君は驚き硬直する私の手を取ると、お姫様にするみたいに手の甲にそっとキスをした。彼は混乱する私を尻目に「じゃあな」と手を振ると夕闇の中に消えてしまった。私は冷たい風の中、しばらくぼうっと突っ立っていた。 それから少ししてレン君とその家族が町を去ったことを知った。大人たちは「夜逃げ」という言葉を使っていた。私は何度もあの渡り廊下での場面を思い出し、首元がヒリヒリと焼けるような奇妙な感覚を味わうのだった。

***

町内会

0 notes

Photo

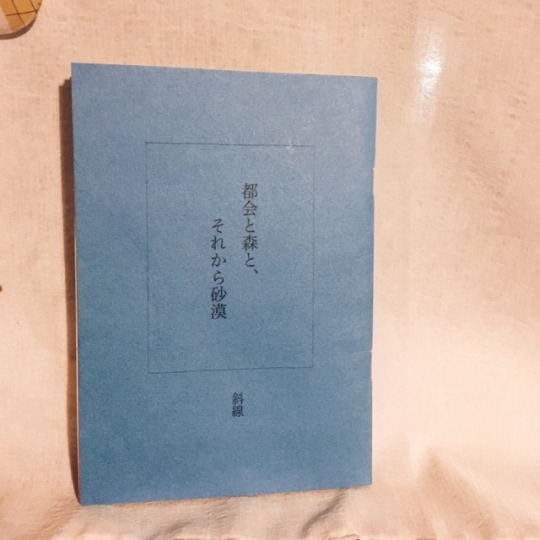

本を置いてもらえることになりました。

【NEW】 友達から移転時のお祝いにプレゼントでもらった中綴じ製本の手作り短編集「都会と森と、それから砂漠」。 どうしようもない人々に起こる奇跡や怪異についての5編の物語。作者の名は斜線。 登場人物はみなどこか欠落していて、どうしようもないんだけど、妙に共感し己と重ね読み入ってしまうのは、僕もあなたもみな過去の失態や汚点を抱え生きているどうしようもない存在だから。 間違い続けて、傷ついて、でもなんとか今日も生きていけるのは… 一話目でぐいっとその世界観に引き込まれ、ラストまで一気に読破。読後は美しい短編映画を何本もみたような感覚に。 一般流通もしてなくて、手作りのためそんなに部数も出回ってないのですが、いろんな人に読んでほしくて、ようやく当店でも取扱い開始しました。 タイトルに、作者名に、ビビっときたらぜひ手にとってみてください。店頭のサンプルで試読もできます。 #斜線 #小説#ZINE#水色レコード

2 notes

·

View notes

Text

歪(いびつ)

目玉模様の蝶、瓶詰めの蛙、栗鼠の骨格標本、様々な姿形の植物の種子…彼の部屋はさながら小さな博物館のようだった。標本を傷めないようカーテンが引かれたそこは薄暗く、僕は意識的に呼吸を浅くしながらそれらを眺めた。部屋の主は僕よりずっと年上で、いつも白いYシャツに黒のベストとスラックスを身につけていた。白髪混じりの黒髪を一分の隙もなく固めた彼はいかにも神経質そうに時折片目をひくつかせる。昔遭った事故の後遺症だと聞いている。 「これは何ですか」 ガラスケースの中に黒く光沢のある角のようなものが2つ。長さは30センチほど、枝分かれせず湾曲しながら先細りしていて、螺旋模様が刻まれている。 「私の一部だったものだよ」 およそ冗談とも思えない静かな声に振り向くと、彼は片目を閉じて僕を見ていた。痙攣が強く出ているらしい。瞬間、僕の脳裏に妙にはっきりとしたイメージが浮かんでくる。若く美しい男が、この禍々しい角を冠して闇の中に佇んでいる。瞳と角だけが鈍い光を放っていてその姿はまるで、 「悪魔のようですね」 僕はそう言って、彼特有の少し歪んだ微笑みを期待した。彼は応えず痙攣を宥めるようにゆっくりひとつ瞬きをした。

***

角(つの)

1 note

·

View note

Text

月夜

この味のないゴムのような塊をどうやって飲み込めば良いのか。わからないまま咀嚼を続けている。愚かな私はその行為を止めることもできず、時折吐き気に襲われる。極端に物が少なく生活感のないあの部屋の、固い床に敷かれたシーツの波の中で、あの男は「愛している」と言った。私は背中が痛かった。私はその日から、その得体の知れない塊を口内で弄び続けることになった。 ある夜私はあの部屋にいて、カーテンのない窓からは月の光が射していた。私は裸のまま窓に歩み寄り透き通った銀色の光を浴びた。そのうち私の中にひとつの閃きが生まれた。 「ああ私は蛇なのだ」 途端、元々低い体温がさらに下がり、痣だらけの白い皮膚はぬらぬらと艶めいた。瞳孔が細く変わると見える景色も思考も変わった。私は顎を上向かせると、口内にあったものをゆっくりと嚥下した。塊が喉を通って胃の腑へ落ちていくのを感じながら、私は音も立てずに移動した。シーツに包まり無防備に眠る男を見下ろして私は空っぽになった口を開いた。できる限り大きく開いた。顎の骨がカタリと外れた。私は大蛇の姿で、そのちっぽけな男を見つめた。月の光が男の面を照らしていた。呑めるだろうか、この男を。

***

嚥下

1 note

·

View note

Text

狸寝入り

あなたの目と手が好きだった。色素の少し薄い瞳は光に透けてカップの中の紅茶みたいに揺らめいた。柔らかい手は子供の時から知っていて、触れるたび触れてもらうたびわたしの心は安らいだ。寒い夜に窓を開けて空の穴みたいな月を見たこと、風邪をひいた昼に内緒で同じ布団で眠ったこと。あなたは忘れるかもしれないけどわたしは忘れない、と思う、多分。最後の日、あなたは今までにないくらい丁寧にわたしに触った。午後の 日差しは透明で、少しだけ開いた窓からは微かに春の匂いがしていた。大きな荷物を持ったあなたは靴を履いて、玄関からわたしの名前を何度も呼んだ。だけどわたしはよく日の当たるいつもの場所で、じっと眠ったふりをした。そのうち重たい扉が閉まって、声も空気の流れも止まった。きっと日が暮れる頃にはあなたの匂いも薄らいでいく。また会えるのかな。答えのない問いがぐるぐるするから、わたしはあなたが置いていったカーディガンに寄り添ってまた眠る。毛��らけになったって知らない。

***

だいじなひとのしあわせに、わたしがかかわれないきも��。

1 note

·

View note

Text

飛べない鳥

いくつもの光の粒が震えながら線になり流れてゆく。黒い背景に色が現れてはゆっくりと角度を変え、やがて後方に消えてゆく。首都の夜景の真っ只中、滑らかに続く高架の上に俺は車を走らせている。助手席は空だが背後から時折歓声が上がる。「すごいねえ、きれいだねえ」「あれは何?かっこいい」子どものようにはしゃいでいるのは俺の恋人で、助手席に座ることを嫌がる変わった女だ。「ねえねえ」肩を揺さぶられて振り返ると、彼女は切り揃えた前髪を揺らしながら神妙な顔で俺を見た。 「最近夢に白い大きな鳥が出てくるの」 話に脈絡がないのはいつものことで、俺は前方に視線を戻しつつ適当な相槌を打つ。 「私も飛べるかなあ」 彼女はその夢についてひとしきり話すと少し間を置いて言った。その時俺が考えていたのはこの愉快なデートに終わりが迫っていることと明日の仕事の段取りについてで、その落差に胸が詰まった。 「君はどこにでも行けるよ」 俺はそう言って苦し紛れに笑った。いつか彼女を繋ぎ止めるより手放してしまう方が楽になるかも知れない。でも、それは今じゃない。俺は自分を鼓舞するように、ほんの少しだけ深くアクセルを踏み込んだ。背景もそれに呼応する。

***

ここではないどこかへ行きたい女の子と、どこにも行けないことを知っている男の子の話。

2 notes

·

View notes

Text

二人の祭壇

私たちの祭壇は勉強机の一番下、深い引き出しの中にあった。木箱を置いて二段にしたみいちゃんと私の祭壇。いつか行こうと約束した美しい湖の写真を立て、その両側に野花を散らした。下段にはガラス瓶を並べ、きらきらしたビーズやキャンディの包みを詰めた。みいちゃんはお金持ちの娘で私はアバズレの娘だったけれど、二人には同じ孤独があった。西日に満たされた部屋で祭壇の前に跪き、私たちは目を閉じて祈った。一日でも早く、二人で逃げ出せますようにと。 ある寒い日の夜遅く、薄着��震えながらみいちゃんが家に来た。「もう会えない」と泣く彼女を部屋に入れ、抱きしめると私の目からも涙が溢れた。泣き疲れた頃に私たちは祭壇を開き、抱き合ったままその前に倒れこんだ。古いカーペットのざらざらを頬に感じながら額をくっつけて、せめて同じ夢をみたいと願った。 気がつくと私たちはあの憧れの湖のすぐそばにいた。朝霧の晴れかけた青い湖畔が今まさに輝き出そうとしている。私はみいちゃんの冷たく柔らかい手を握り、彼女はその手を握り返してくれる。荘厳な鐘の音が、どこか遠くで鳴り響いている。私たちは祝福されている。少なくとも今この瞬間だけは。

***

郷愁と妄執のかなた、または婚礼

0 notes

Text

結晶体

オレンジの明かりがぽつぽつ灯る薄暗がりだ。ビロードの毛布に包まれるような心地よい麻痺に身を任せながら、私はそっと手を伸ばしてグラスに触れる。持ち上げたグラスの中で球状に削られた氷が高く細い音を立て、そんなことが嬉しくて息を漏らして笑ってしまう。唇にグラスをあてて傾けると、無色透明の液体が降りてきて舌の上にうずくまり、口内はじんと熱くなる。それを喉へ送り出し嚥下すると、気化したアルコールにのって澄んだ香りが鼻を抜けていく。その動作を数回繰り返すうちに液体はなくなり、溶けかけの氷だけが残る。私はもう一度同じ酒を、青い宝石の名を冠した透明な蒸留酒を注文する。

清潔な身なりをした初老の男性が無駄のない所作で氷を削り、エプロンをつけた上品な中年女性は常連客と穏やかに談笑している。カウンターのみのこの小さなバーは、まだ若い私にも平等に居場所を与えてくれていた。私は温まったまぶたを意識しながらも、カウンターの奥にぎっしりと並ぶ色形さまざまな酒瓶を眺める。緑の瓶、青い瓶、���い瓶。丸い瓶、四角い瓶、魚の形の瓶。ヤシの木のラベル、帆船のラベル、鳥のラベル。いつの間にか目の前にうっすらと白い靄が漂っている。反射的に目をこする私の前に新しいグラスを置いたマスターは、空いているはずの隣席に向かって声をかけた。

「何にされますか」

見ると隣に私と同い歳くらいの男が座っていて、煙草をくゆらせているのだった。

酔いが回っているとはいえ、入ってきたことも隣に座ったことにすら気付かなかった。なんて静かな人だろう。彼が、琥珀色に揺らめくバーボンを口元に運ぶ様を私は時折盗み見た。薄くて少し暗い色の唇、痩せた頬、水分の少なそう��肌。量の多い黒髪は伸びすぎていて目元が隠れてしまっている。彼が着込んだカーキのブルゾンは分厚いのによく馴染んでいて、流行り物というよりはヴィンテージの雰囲気を醸し出している。全体の印象に比べてごつごつとした無骨な手が、私にはかえって魅力的に見えた。

マスターが何か話しかけると彼はこちらへ首を巡らせ、隠れていた目元が初めて露わになった。はっきりした二重まぶたの下に、オレンジのライトを受けてもなお黒々した瞳があった。私はその奥に、青白い光が爆ぜるのを見た気がした。慌てて目を伏せたが、一瞬だけ視線が合ったかもしれない。アルコールのせいでとくとくと早めの脈を打っていた心臓が、その時引き絞られるように縮んだ。首筋から急激に血が昇って瞬間的な目眩を感じる。つまり、その時私は彼に、強烈に惹かれた。

動揺から、グラスの中身を一息に飲んでしまったのが引き金となって、私は完全に酩酊状態に陥ってしまった。肌の感覚がぼんやりと遠く、目の周りが熱く、思考をまとめることができない。見たもの、思い浮かんだことが次の瞬間霧散していく。

彼は氷だけが残されたグラスを置くと店の女性に代金を渡して立ち上がった。それを目で追いながら頭の中には次々と言葉が浮かぶ。「あ、もう出て行ってしまう」「細身のジーンズが似合ってる」「最後まで微笑みもしないのね」「あなたが何を考えているのか知りたい」「あなたの目を、表情を、全体を、細部を、もっとよく見てみたい」。

私は彼を追うように会計を済ませ、店を出ようとしていた。賢明でない行動をとっているのはわかる。しかしそれを制止する理性の壁が、ぶよぶよにふやけた紙束のように脆いのだ。立ち上がるとなお自分が正常でないことを実感した。��元がふわふわして覚束ないから、意識して一歩一歩踏みしめるようにして外へ出た。冷たい夜気が肺に入って咳込みそうで、私は軽く胸を押さえながら彼の姿を探した。すぐには見当たらず絶望しかけたが、その内、角を曲がったところにある販売機で煙草を買った様子の彼が戻ってきた。ついにしっかりと目が合って、その途端、私の喉と舌と唇が自動的に言葉を紡いだ。

「どこかで飲み直しませんか」

彼は同意したのだと思う。気づけば私は彼と並んで夜の街を歩いていた。バーのあった場所から離れ、人通りの多い明るい繁華街をゆく。アルコールで潤んだ目で見るぼやけた灯りの美しさに時々見惚れながら、私は彼に遠慮がちに話しかけた。私の質問に彼は言葉少なに答え、あのバーには度々通っていること、同い年であることなどを教えてくれた。彼は、掠れのないきれいな声の持ち主だった。背は私より大分高く、見上げなければ目を合わせることもできない。相変わらず愛想笑いもしない彼を不思議と怖いとは思わなかった。これからどうなるのか、どうなりたいのか自分でもよくわからない。見知らぬ男に着いて行くという不安は、酩酊のもたらす全能感によって心の奥底に沈められているようだ。

歩いているうちに、なぜだか古い記憶が蘇ってきた。それは中学時代の思い出で、みんな紺色のブレザーを着ている。休み時間で賑わう教室の中、ひとつ空いた机の方へ視線を向けてそれぞれのグループが噂話に興じている。どのグループにも属していない私は、机に突っ伏して寝たふりをしながら彼らの話から得られる断片的な情報を収集している。

「なんか急に思い出したんですけど」

私は脈絡もなく、頭に思い浮かんだことを独り言のような調子で話し始めた。

「急に学校に来なくなった子がいたんですよ、中学のとき。明るくてルックスも悪くなくて、上手く立ち回れてる感じの人でした。男の子。私は全然上手くやれてなくて完全に孤立してたんですけどね。彼がいなくなった時みんな噂話してました。親が信仰宗教にハマってるとか、暴力事件起こしたとか、大人の女と駆け落ちしたとか、だいたいそんな感じの内容でした。本当のところは知らないけど。私、一度だけ彼と二人で話したことがあるんです、確か委員会か何かの関係で放課後の理科室に残っていたとき。彼は他のみんなにするように当たり障りのない話を振ってきました。先生の変な癖のこととかテレビで話題になっていることとか。何度も言いますけど私は孤立していたので、戸惑��て、まともに受け答えできていなかったと思います」

何を話しているんだろう、と思いながら、話すことを止められなかった。記憶と言葉が、ほとんど同時に湧き上がり溢れていく。私の記憶の中の理科室で少年はいつしか下らない話をやめ、ガラス戸の中に収まった石や骨や植物の標本を眺めていた。そして「なんかいいよなあ、こういうの」と独りごちた。私はその時初めて、少しだけ彼に惹かれた。他の人とはどこか違う、というような曖昧な感覚だった。

「彼が不思議なことを言っていたのを覚えています」

記憶の中の少年は透明な水晶や青い鉱石を見つめたまま言ったのだ。

「安定した結晶になりたい、と」

そこまで話してようやく、伸びすぎの黒髪で目元の隠れた少年の横顔と、隣を歩く男の印象が重なった。

「あなた、どことなく、その同級生に似ています」

私は彼を、ぼんやりと振り仰ぎながら言った。彼は立ち止まった。私は目的地に着いたのかと、無邪気に信じてそれに倣った。改めて見回すと繁華街はとっくに過ぎて辺りは暗く、人気のない路地に入っていた。到底、飲食店があるようには思えなかった。

「安定した結晶になりたい、か」

彼は前を向いたまま小さく呟く。街灯と街灯の間の闇がわだかまっているこの場所で、彼の目は冷たく底光りするようだった。彼は私へ向き直り、一歩踏み出して距離を詰めた。私を包み込んでいた酩酊のベールはその瞬間焼け落ちるように消失した。私は自らの軽率な行動を後悔し、胸の奥からせり上がってくるような恐怖に身を固くした。

「親を半殺しにして家を出て、助けてくれた女もその内ボコボコに殴って、それから十五年近く経って、ようやくだよ」

彼は、落ち着いたきれいな声でそう言った。私は彼が何を言っているのかほとんど理解できなかった。ただ危険が身に迫っていることだけは確かだと思った。彼は何気ない仕草で私の腕に触れた。まだ逃げられる、と頭ではわかるのに体が動かなかった。動けば肉に食い込む金属の糸が周囲に張り巡らされているような感覚に、私は支配されていた。彼は掴んだ腕に力を込めることもなく、滑らかな動作で私の唇にキスをした。彼の唇は柔らかいのにびりびりするほど冷たくて、触れた部分から青く変質していく錯覚に襲われた。そのまま私の身体は隅々まで青く硬質化し、体温を失った。凍りついたように静止したまま至近距離で見つめる彼の瞳は、やはり青白い光を放っている。青は深い海の青、白は気泡を含んだ氷塊の白。それは太陽と生命から遠く離れた深淵の色だ。浅はかで愚かな私は不用意に彼の存在に触れてしまった。殺されても、石にされても仕方がない。

「なんてね。冗談だよ」

ぱっと両手を離し、彼は口の端を��り上げて笑った。一体何が冗談なのか、私には全くわからなかった。ただ体だけがほとんど無意識に動いた。私は彼に背を向けて無様によろけながら逃げ出していた。

やっと帰り着いた自宅のトイレで、私は嘔吐を繰り返した。胃の内容物が完全になくなり、胃液まで吐いてしまうとやっと少し楽になった。洗面所の鏡には化粧の落ちかけたひどい顔色の女が映っていた。私はあの男への恋と畏れを思い出し、それを払うよう努めながら口をすすいだ。何度か水を吐き出した時、洗面台のシンクにごく小さな石か金属の欠片があたるような音が響いた。顔を近づけてみると大きさ五ミリにも満たない青いガラスのような欠片がいくつか落ちている。それを見た途端、私の思春期から今までの約十五年が細切れになり、恐ろしい速さでフラッシュバックした。同時にあの男の十五年間も、それは私の勝手な空想のはずなのに、まるで見てきたように映像として私の中へ流れ込んできた。私は情報と感情の負荷に耐え切れず反射的に片手で口を塞ぎ、眉間にぐっと力を込めた。あの男への恐怖や畏怖ではなく、何かもっと大きな悲しみに喉元を絞められている感じがした。吐き出された石の欠片は古びた洗面台の白い明かりをチカチカと反射していた。私は蛇口を一息にひねって水を出し、その奇妙な結晶を光の届かない排水溝へ押し流した。

水滴以外何もなくなったシンクを見下ろしながら私はぼたぼた涙を落とした。私は二度とあのバーへは行かないし、彼に会うこともない。彼のことは何も知らない。私は彼と何の関係もない。ただ私が無知で無力で無慈悲であることが、とても悲しい。

4 notes

·

View notes