maasayada

195 posts

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

愛と遠視、傷と羽音

ここを開けるのは、久しぶりだ。

ここに載せてきたようなことは、特定の宛先なしにはもう、書かないかも知れない。そう思い、過ごしてきた。けれども再び開けてみるのは、魂が「必ず終わりをもたらしてやる」と私にかけた言葉が、最後の投稿(二年前)に置かれたままになっていたからである。

そのことは、ずっと���れていた。それからふと、私の目に留まった。魂は言った通りのことをやってのけ、そして新しい生を贈ってくれた。その遍歴を語ることはできなくとも、しるしづけることはできると思う。

私は人と一緒にやるようになってから、今の自分の言葉でいえば、こんなことを探求してきた。小説と幼年の境界。小説と死者の境界。小説と観者の境界。小説と神話の境界。小説と肉体の境界。小説と因果の境界(準備中)。

さいごの「小説と因果の境界」は短いものだが、その時点の私にとっては極限だった。2023年3月に書き終えてから、文字通り彷徨った。多くのことに手をつけ消耗していったが、それらがいずれ小説に資すると、以前のようには思えなくなっても、自力では止まらなかった。だから、こころがブレーキをかけたのである。

もっとも状態がよくなかったときに、間一髪で(自分ではなく)世界を選んだ。

それまでは、自分というブラックボックスを通し、みるものに陰影を纏わせつづけていた。私の文について色々なひとが色々なことを言ったが、概ね共通していたのは、独特な結晶化作用があるということだった。確かに私も信じてきた。その陰影こそがやがて固有の輝きを露わにし、光を集めるのだと。それはしかし、かなり時間のかかる作用でもあった。誇張して言えば〈こちら側(この時)〉では、私はいつもほほえむだけだった。蜜蜂は、蜜を集めることが今を生きることであるのに、わたしはそういう成り立ちをしていなかった。

終わりをもたらすとは、このブラックボックスごと引き潮に���すことを、決断できるということだった。そのとき圧倒的な苦しさの中で、光や風や、水を感じた。私は人に「生きているだけでいい」と何度も言ってきたけれど、自分自身にそう思うのは初めてだった。

それから、素晴らしいことが起こり始めた。

今日お話ししたいのは8月17日に、生まれ故郷がいつより美しい姿をみせてくれたことだ。冒頭に挙げたものたちと並行して、2021年秋から断続的に「小説ではない文」を書いてきた。その文はあれら境界のすべてと、そのほかの体験とを含んでいる。それがついに成り、人に託した翌日のこと。

私は文の主要な舞台のひとつである公園に行き、小さな川が池に流れ込む様子がよく見えるベンチに座った。文を送る際に添えたメッセージ――花が咲いていると、思わずきれいだねと話しかける身体について――を思い出しながら、樹々を眺めたり、サンダルのまま流水に入ったりした。

開いた本に、ある大小説で主人公が亡くなるのは、作者が次第に苛立ちをおぼえてのことだと言う人がいるが、小説家が主人公を愛さなくてあのようには書けぬ。と書かれていて、涙がこぼれた。

上空を涼しい風が吹きわたった。まるで巨大な湖をまえに、雨が降る先触れをきくようだ。30分はもつと思ったが、もっと早く降り始め、晴雨兼用傘をさしてベンチに陣取ると、叩きつけるようになった。それまで氷の入ったプラカップに麦茶を注いで体を冷やしていたが、飲み口の近くに雨雫が付けば楽しかった。化学繊維の軽いスカートは膝上まで濡れて、抱えた水草のバッグは暖かく守れていたから、真っ直ぐな大雨音は、そのまま安心と結び付いていた。

あめのひは、かさをさしてほんをぬらさず。地元の図書館が子供向けに貼りだしていたポスターは、なぜかブロントサウルスが直立歩行で傘をさしていたな…

後方の東屋を振り返ると、その向こうに誰もみていない空が出現した。

そんな空が、生まれ、住まいを変えつつ暮らしてきた人口の多いこの地に降るとは。山を登るときにだけみられる幻でなくなるとは。神代の、人の手付かずの自然であった頃にまで、生地は戻ることもできるのだ。その記憶の存在を私はしっかりと感じた。

動かぬままで雨が上がると、すっきりと遠くを見ていることに気が付いた。

ひとつ上の友人��、ゴルフを好きになってから視力が1.0に回復したといい、2.0ある同い年の友人は、私は本を読まないからだと結論するが、確かに読み書きを好む者の目は、遠くよりも近くを見ることに適応しやすい。

私の場合、いつも近くに対象物が入るよう、目が無意識に動いていた。一本道を歩くとき、街路樹や自転車や自販機を、たぶん本来は必要のない頻度で見る。身体は真っ直ぐに進みたいし、目も協調しているかのようにふるまうけれども、実は遠くを見据えると疲れるので、目は避けようとする。身体はそれを知っている。

このもどかしさが突然、消えた。目が遠くと和解していた。コンタクトレンズ装着時のような視力の上がり方ではない。あれは眼科医も友人たちも、生活に危険がないように、情報が沢山入るようにとすすめるし、私も長い間、そういうことだと思ってきた。近視は見えるべきものが見えずにつらいのだと。そうではなかった。

全力で書き切った文を贈り、生地が応えて記憶のかぎり遡ったから、私は見晴るかす、すべてがうつくしい、と話しかけていたのだ。それで遠くをみるのを畏れることがあろうか。自分の不調の解消や、情報の取得のためならば、ここに出ることはかなわなかっただろう。

歪みを、遅延を、細部をバネに跳躍するというやり方を手放さなければ、ここに来ることはかなわなかっただろう。だからこそ、話せるようになったのだし、それでも、書けるのだ。たぶん。

数日して、仰向けになった首の付け根で何かが羽ばたく夢を見た。蝉のように力強い振動に驚いた。整体師の方によれば、私の視力と幼い頃つくった首の傷には、なにか関係があるらしいのだが。

即時的にあらわれるものも、遅れを伴ってあらわれるものも、どちらも肯定しきるものを書きたい。それはパラレル・ワールドを時間的に翻訳したようなものになるのではないか。今はそのことだけを思っている。

7 notes

·

View notes

Text

喜怒哀楽を吸い取る小説

3月末に半年間のサバティカルを終えて復職した。

休職中は書き慣れていないもの、小説でないものを書くことにして(読めるようになったらまたお知らせします)、G.W.まではその続きと給料仕事に平行して取り組めていたけれど、明けから吹き飛んだ。

復職後は毎日19時には上がる、と会社と話し合意していたものの、今年は社内外で人手が足りず、業務量を調整してもすぐに溢れた。同僚も軒並み疲れ切っていて、それを見過ごすこともできなかった。休職中に本名の自分が消えたことと対になるように、矢田真麻が失踪して二か月半が過ぎていった。

以前から、生が終わる宣告を受ける夢、をさまざまに見がちで、目覚めた時点ではひどく疲れているが、その後猛烈に元気になるので「もう少しで新生」の徴候だろうかと、暢気に構えてきた。長い失踪状態は、その間、「宣告の先」までも夢に見させるように仕向けた。それは薄闇を経て意識が戻ってくる、そして気が付けば別の体になっている、という典型とは随分異なっていた。この生が終わっても、言葉は別の生物に瞬間的に乗り換えつつ、変容せずに続けられることの衝撃があった。私は浅瀬で捕食され滅したのに、まるで対話が続くように、深い海から滞り��く同じ「私」が発されている。誰がそのことを「知る」のか。新生した身体とは何の関係もないらしかった。どうやら私はこの生とは違う位相に語りを持っている。以前はどこか冗談めいていたけれど、本気で。そんな認識が、海中に寒々と広がった。

「宣告の先」を見ている間は常に恐怖感が伴った。だが、やがて夢はこう言っているのだと気が付いた。「お前の今の状態は『期間限定の生』に過ぎない。必ず終わりをもたらしてやるから、心配せずにそのまま生きていていい。今はその状態のまま走りなさい。お前は語り手を死なせてしまったような惨めな気持ちでいるが、それこそ思い上がりだ」と。

7月15日に一区切りがつくと、次の日の明け方に顔が消えていくような、しかしその暴力も痕跡ごと拭い去られ、やがて静穏な部屋が現れるまで、を強制的に眺めさせられるような夢を見た。目が覚めると小説家に戻っていた。「読むと喜怒哀楽を吸い取ってくれるような小説を書きたい」と、ここかTwitterで数年前に述べた記憶がある。当時、読み手としての自分がそのような小説に鎮められることを欲していたのだけれど、書く力はなかった。ずっと気にかかっていた。それはこのような感触になるだろうと思った。

10 notes

·

View notes

Text

たまにはロシアでも

十月からしばらく、会社を休むことにした。申し出たのは二〇二〇年末。

・プレイヤーとして一旦やりきった感覚があった。数名のマネージャーも兼務していたが、その先へ広げることと、自らの関心を接続する手掛かりが今は少ないと感じた。

・体力の落ち着き。就職して十年は、からだと感情を使い尽くした後でないと机に向かえず、均して日に二時間が限度だった。三十二歳頃から「振替休日を集めてひと月休んでみる」など実験し、徐々に慣らすと、辛抱して書き続けられるようになった。反面、無理はきかなくなってきている。体力があると言われがちだが、精神で肉体を引っ張り上げるのに慣れているだけだ。テコ入れしないと。

・テレワークで人恋しさに慣れたこと。ひと月休んでみた終わりには、要望にいち早く応える喜びや、緊急事態に同僚と爆笑しながら対応するノリの良さが懐かしくてたまらなかった。これを抱えたまま書けば、ロクなことにならないのではと危惧した。だが幸い、在宅勤務で耐性がつくとともに、移動に使っていた時間を筆名でいただく仕事に充てるようになり、人との触れ合いも分散された。

上半期は大抵、忙しい。下半期、いなくなってもよいですか? それを踏まえて来期の編成を検討ください、と伝えた。勤務先にサバティカル制度はないが、検討してもらう信頼関係はあると思った。そしてすぐにOKをくれたので、なかなか実感がわかなかった。

二〇二一年四月からの新年度は、休みの分を前倒しするように多忙となった。

三月半ばから客先オフィスへ三か月間の常駐。什器製作や店舗施工が主流の勤務先でカタログ案件��増やせたのは、何かしら書くことが生業であるように、 という思いが成したことだ(決められた売上は平物だけでは達成できないが、面倒な平物を引き受ければ、立体製作物も受注しやすい、というバランスの上で)。それが、かつてないボリュームで来た。

「原稿編集者」という名目で行くのは初だった。表現を検討する前段階、そもそも掲載すべきか否かのジャッジに加わったこと。細かくディレクションせず、自社メンバーに依頼する立場を経験したことは大きかった(不在時のシミュレーションにもなった)。尊敬するクライアント担当者の下で働き、女性マネジメントの具体像も知れた。

その頃、『ILLUMINATIONS Ⅰ/イリュミナシオン[創刊号]』も校了に向け佳境だった。毎日出社に環境が変わり、昼休みを作業に充てた。創作「音読者」を先に仕上げ、編集も担当したのだった。折しも上述の名目で呼ばれ、そうかずっとやってきたことだと、素直にクレジットを受けられた。翻訳権取得の交渉も面白かった。この本はひとまずオブジェとして置いておき、十年経ってそういえば……と開いてみる、でも構わないから、ぜひ手に取って欲しい。広義のものも含めた「翻訳」アンソロジーになっている。

ところで、常駐開始とほぼ同時に『病/illness』の打診があった。小説がパフォーマンスと隣接するよう、限定された空間内に出現させられるか? と。文筆家は、物理的な本に両義的な感情を抱く。現実の方へ強く跳ね返されてくる読後感を志向する、私のような奴は特にそうで、来るべくして来たハードルだが難儀した。先方もよく付き合ってくださったなと思う。そうしてできた「偽の文/夢の立札(夜、昼)」は、本という庇護なしで小説を、しかし舞台美術的にではなく存在させた。いずれ振り返りたい。

6月9日、常駐任期満了。6月11日、『病』開幕。6月21日 夏至、『病』閉幕と『ILLUMINATIONS』校了重なる。よく乗り切ったよ、下半期はずっと遊んでいたっていいくらいじゃない。申し出から半年かけて、私は自身に本当の許可を出したのだ。

本棚やクローゼットがそうであるように、時間も空ければ新鮮なものが流れ込む。今は楽しみで仕方がない。今週から挨拶まわりを始め、ロシアでも行くんですか? と笑いながら言われて展けたよ。

16 notes

·

View notes

Link

2020年は自宅にいる時間が長くなり、紙に書くことが増えました。その分投稿は減っていたので、個別のエピソードも交えながら振り返りを書きました。

よい年をお迎えください。

5 notes

·

View notes

Text

うりふたつの効用

縁あって参加させてもらったプロジェクトが、ふたつある。どちらも四月に始まったものだが、ここ二、三か月で一気に活発になった。ひとの目に触れるのはもう少し先だろう。

ひたすら先行資料にあたること。それをまとめて中間発表すること。ひとが挙げた参考・引用文献、映像を大量に繙くこと。文字校正を行うこと。手持ちの素材をフォーマットに当てはめること。そして照会し、差し戻され、契約を検め、交渉内容を練ること。勤め先の広告会社で印刷物をつくるのに、している作業にそっくりだ、と何度思っただろう。

つまり週七勤務の体感に近かったわけで、時に疲れも覚えたが、それが転機となった。やっと本気で勤務時間を短縮する気になったのだから。

書き、読みながら、勤める。この組み合わせには慣れっこだった。もっと時間をくれ、と心底思いつつも、会社がなければ行けなかった場所、得られなかった体感もまた様々にあった。数十年後「長編が書けるおばあちゃん」に育つなら、道はどうでもOKで、途上にあると感じられてさえいればいい。

しかし(最終的には世に出すための)共同作業が入るとなると、話は違った。それは結局、ひとりで文を書くことに比べれば、会社仕事にひどく似ていた。部下に割り振り、時間を作ってこちらに来ても、同質の作業が待ち受けているループに笑ったし、自分が読んできた本の流れ、本が次の本を呼ぶその流れが一旦切れてしまうのならば、いっそ机の上を参考資料で埋めつくそう、と買い続けた。

それはまあ、いいのだ。そのうち糧になる。

問題は私がどちらも面白がっているからこそ、一方に注意を傾ければ、もう一方が置き去りになることだった。たとえば、平日に矢田名で電話をかける。その間、本名宛にきていた着信に折り返す。そんな行為ひとつとっても、切り替えるのにはひと呼吸必要だった。

これまでは、すべてが書くことに寄与するように持っていくだけだった。付随する作業が生じたことで初めて、どちらかを選ばねばならないという思考を私は持ち得た。

ふたつのプロジェクトのほうに舵を切った。時間が欲しい。だから下期から予算と給与を下げてくれと会社にかけあった。回答は、下期から個人予算を変えることは経理上困難である。ということだったけれど、それからほどなくして変化が生じた。半年ほど前から関わってきた新規事業が伸び、業務の中心に据えてよいことになったのだ。少しだが予算も補填された。それはクライアント相対を減らして力を温存できること、作業の質がかわり、重複が避けられることを意味している。

少しずつ、良い方向にチューニングされている感覚がある。手を放すまい。

5 notes

·

View notes

Photo

昨年末、新幹線の窓から、虹を繰り返し見た。ふとブラインドを上げるとそれが出ていて、湖に差し掛かると消えたり、雨雲に覆われた直後にかえって強烈に光ったり、丘が現れれば、手前にヴェールのようにかかり、なおかつ丘自体はあっという間に窓の後ろへ流れ去っても、虹は同じ姿のまま、月のように尾いてきた。

車両がいくつもの土地を横断しても、虹の立つ日は持続していた。根が生えただけでなかなかアーチにはならないな、もう首を後方へ回すのもしんどくなってきたぞ、と考���ているうちに、パッと消えて、今度は忽然と前方にアーチがかかったりもした。そういう意味では月のように尾いてきたのも一種の偽装であって、彼らには月のような実体はなく、プリズムとして現れることのできる一瞬をついてこの世に入って来るのだった。

私は予定を変更して、終点の博多までこれが続くのか見ていたい気持ちもあったが、それはできず、新大阪駅で降りた。その時点でまた新しい位置に虹が見え始めていたが、地下鉄に乗る必要があって、再び外に出たときには見失っていた。目的地に着くとカフェに入って会議が始まるぎりぎりまで、今見たものを原稿用紙に書き付けた。

その文章を含む小説の、第一章をやっと書き終えたので、記念に画像を上げておく。

11 notes

·

View notes

Photo

カルロス・フエンテス著『遠い家族』堀内研二訳(1992),現代企画室.を再読し、以下の一節に出会う。

「彼は窓の下のテラスで笑い声がし、彼の考えを面白半分に否定し、誕生と死とはこれらのいずれかが起こる時同時に起こると懐疑的な嘲笑を浮かべながら言うのを聞いた。

無限に変化する風景と不可分のこの隣接するふたつの時間の真ん中で、彼はその女性を知った、そして、人の行き来の激しい公園の真ん中で、ふたりして彫像の真似をしながら立っていた時、彼女が心配しないようにこう説明を試みた、自分たちが見ているものを実際に見ているのは自分たちではなく、有り難いことに人間わざを超えたスピードであらゆるものを見る天賦の才をもつ���がそれを見ているのだ、さもなくば、もし誕生と死とが同時に起こるとするなら、自分たちは一緒になるやいなや別れることになるからだ。」

昔抜き書きした箇所なのに、どうして忘れていたのだろう。電光石火の夢と極めて似ているが、進行のスピードは更に早い。

その点について、自分と彼女が互いのことを思い出しているかぎりにおいては、人間わざでない時の進行は食い止められる、と小説の終わり近くに語り手、ブランリー伯爵、八十三歳は主張する。

ここが引っかかる。私は自分の似た夢において、スピードにこそ魅せられていた。誰でもないその人にもう一度会ってみたいとは思うが、一秒また一秒と進むこの時においてではない。老年の男性の語り手と、三十歳を過ぎた女の違いなのかも知れない。

6 notes

·

View notes

Link

2019年は投稿数が減ってしまいましたが、変わらずに読んでくださった皆様、ありがとうございました。自分でも驚くほどいいペースで小説・エッセイを書くことができ、考えたことを片っ端から放り込んでいきました。来年以降、徐々に読んでいただけると思います。

よい年をお迎えください。

4 notes

·

View notes

Text

窓は多く、扉は少ない

近況報告を。ルイ・シュヴァリエ『歓楽と犯罪のモンマルトル』やピエール・マッコルラン『写真幻想』の助けを借りつつ、初めて「赤の他人」を書いている。

生まれ育ったのは、歓楽街と呼ぶにはスケールが小さいが、都心から少し外れたがゆえの大胆さを持つ街だった。深夜まで明るく、住民はかえって守られていた。朝、早く出れば駅前に残る血だまりを見つけたように、「事件」の片鱗が時折のぞいたけれど、無関係な他人が巻き添えをくうことはなかった。

確かに「事情」を抱え、それが高じて破滅する人が他の街より多かったものの、あくまで個々の運命で、恨みが放射される印象は受けたことがない。(緑が多く、早いうちから暗くなり音もしない住宅街の方が、そういうものが飛び出してきそうで逃げ道もなく、怖い。)

何かが起きても、ふうん、で済ませる優しさと懐の深さが街の流儀であり、私もそれに倣ってきた。直にすれ違い、強い印象を受けた人物に限り、抽象度を保って書いた。

だが、次の作品は異なる書き方を要請した。強く惚れ込んだあるモチーフが、噂で聞いたに過ぎない実在の住民の死にざまを呼び込んで、気付けば筆が動いていた。

これまでは直接遭遇した人物や、間接的にせよ「私」に何がしかの想像力を向ける理由がある人物、あるいは架空の存在を念頭に—つまり幾分か「私」と混じり合った他者を—書いてきた。そうではない人物を扱うのは初めてのことだ。

その人の清潔さと品位を汚さぬよう配慮したつもりだが、まだ初稿に過ぎず、発表に至るまでには何度も調整が入るだろう。

「小説が行き詰ると登場人物が死ぬ」と、高校時代の恩師は言った。折口信夫の孫弟子と言っていいのか、池田彌三郎に学んだ人で、生徒にはペンネームを明かさなかったけれど、様々に活躍されていた。

彼は現国の課題で、全員が小説を書くという奇妙な伝統をつくった。規定は80枚で、高校生にそのボリュームを埋める事前の構想はつくれない。先輩たちが何をもって切り抜けたかというと、圧倒的に登場人物の死だったそうだ。

何の兆候もなかったのに、作者の都合で突然亡くなり、ミステリーが始まるか、長い嘆きがもたらされた。てんやわんやで埋めて単に枚数を稼ぐ奴もいた。恩師は破綻の実例を挙げて面白おかしく話し、生徒たちは笑い転げた。

課題の提出が終わった後、彼は「真麻の小説ですら、やっぱり人が死んだ!」と言いつつ、校内誌に載せてくれた。そこに死は過去のトラウマ告白という陳腐さで現れており、今思うと恥ずかしい。

「死」がひとたび持ち込まれるや、物語は延命される。その仕組みは避け難く退屈だ。肝に銘じてきたはずなのだが。

その人を呼び起こしたモチーフは「扉」である。何々の扉、というタイトルが付された本は何万冊と書かれてきただろう。喩えとしての扉。

新刊書店、図書館、古本屋をそれぞれ幾つかのぞいたに過ぎないが、実在する扉にフォーカスした書籍は少ない。(扉、あるいは戸、ドア、門。)

「建築」の棚に立って検めていけば、窓に関するものが最も多く(その歴史からヴィジュアルブックまで、某新刊書店では13の書籍が並んでいた。東京国立近代美術館で『窓』展が開催されている影響もあるのだろうか)、その次に階段が目についた。

扉の歴史を学べる本は現在のところ、ボブ・ウィルコックス『DOORS 世界のドアをめぐる旅』一冊にしか出会えていない。ドアがかきたてる興味は、窓に勝るとも劣らないはずなのに。

ウェブ検索をかけても、喩えとしての扉表現ばかりがヒットして邪魔である。私はただ古代から現代まで、現実の扉がどのように変化してきたかを知れるコンパクトな一冊が欲しかった。そのうち司書のかたに聞くとしても、一旦離れたほうがよさそうだ。

天照大御神が隠れた天岩戸。「開けゴマ」の岩戸。盗賊が目印をつけたアリババの家の扉。マクベスが王を殺害した城に響く王の従者のノックと、ド・クインシーのエッセイ。『猿の手』で生き返った息子が叩き、次いで音が止む扉。そしてドアに魅せられた無数の作家による、無数の開閉とノック。私もまた、魅せられた。

どのように魅せられているかは、小説の根幹に関わるので書かない。ひとたび公開すればフィクションのレベルを調整しにくくなるからだ。異質な外部に向かってドアを開けば、「私」が既にインスピレーションを受けた人物ではなく、書く時点では「赤の他人」である人物が存在する以外になかった。そして突然、その人が浮かび上がった。

私はかつてなく神経を尖らせてこの投稿を書いている。『写真幻想』の死んだ男女の写真について書かれた、一読では意味の通りにくい文章が、何とか鎮めてくれている。

7 notes

·

View notes

Text

続きを読んで

お久しぶりです。叡山訪問記を(続く)としてから、二か月経ってしまいました。

ずっと小説の推敲をしていました。

完成した、と喜んでは、数日置いて読み直すと何かが欠けている。外を歩くとアイディアにぶつかり、配置してみる。この繰り返しで、いつもならばTumblrに書き留め、熟成を待つであろうモチーフも手当たり次第、いまの自分が投げ込めるものはすべて、小説行きになりました。

その甲斐あって、現実との間の皮膜が限りなく薄い、新しい手触りのものが書けたと感じています。(私小説という意味ではありません。念のため。)

初稿を書き上げたのは三月下旬でした。かたちをつくり、整えることを半年続け、最後の二か月は放出ばかりしていたので、さすがに休養が必要でした。それで箱根湯本の日帰り温泉に二日連続で行きました。

休養とは、何かを感じ、付け加える必要などどこにもない、そんな空間に身を置くことによって成立するものです。つまり、快適か否かを自意識がジャッジする必要のない場所。

虚構性の強い作品を書いた後ならば、ラグジュアリー・ホテルのほうがしっくりきたかも知れませんね。

露天で山の緑を眺めながら髪を洗い、湯に体を浮かせ、畳に寝転んで存分に読書をし、夜になって再び浸かりました。

あまり書き込んでしまうと、後から休養ではない日々に変質させることになるのでやめておきます。

エピソードをひとつだけ。箱根湯本に向かう途中のある駅で、ベンチに本を忘れました。一駅で気付き、戻りましたが消えていました。良い本だし、誰かが読んでくれるならこのままで、とも思いましたが、やはり畳の休憩所でそのエッセイを読みたかった。

忘れ物窓口に行くと、私より少し若い女性が何かの本を開いてあちこち熱心に拾い読みしていました。側に私が寄った書店の袋が置かれていることに気付きました。

窓口応対した男性に、念のため、とタイトルを聞かれ伝える間に彼女��本を彼の手元に返しましたが、私は順番を間違えたと思いました。

温泉に浸かって帰ってくるまで、遺失物の申し出を延ばしておけば、彼女はもっと読み進んだでしょう。もし、ご自分で買うなり借りるなりして続きを読んでもらえるなら、とても嬉しいのですが。

短い旅終わり。

9 notes

·

View notes

Photo

三週間前のその日は朝から雨だった。近江八幡のホテルに泊まっていたわたしは、滋賀県のホテル朝食ランキング一位を獲得したバイキングで、お粥の入ったジャーの中にお椀を落とした。

長浜まで移動し、念願だった竹生島に渡ろうとすると、長浜港のクルーズ船がきょうは欠航を決めたと告げられた。雨は関係ないが、風が強いと島に降りるときお客さんに危険が伴うから、と頭を下げられどうしようもないと知った。個人の持ち物であるもっと小さな船たちが、強風に揺られ、巨大な風鈴のように鳴るのをしばらく聴いていた。

霞ヶ浦でも船たちは鳴っていた。金属の帆柱にロープが当たると涼やかな音を奏でる。あの音を表す言葉は無いのだろうか。

さて、わたしはその日の基調が今のところ、実害はない儚さでアンラッキーであることを理解した。断言には充分気を付ける必要があるが、程度の軽い不運が旅先で起こるのは嫌いじゃない。親愛なる人々と離れた場所で自分ひとりで引き受け、日常に戻ったときにはそれが終わって上向きになるのなら、むしろ歓迎すべきことなのだ。

だから竹生島行がキャンセルとなり、失意のうちに京都に移動しさっさと東京に戻るのはNGだ。ただ、闇雲に歩いてアンラッキーな体を増幅させるのもどうだろう。いつしか止んだ雨の下で考える(滋賀では、少し移動すると天候が変わる。過去の訪問時もそうだ���た)。

ここはやはり、叡山に行くべきではないか。数えきれない参拝者が訪れた道をわたしもまた通る。その「かたち」に倣うあいだ、おそらく個人の事情は停止するだろう。また、もしそうではない(そこはかとない下降の感じが続く)とすれば、悪魔は言い過ぎだが、何かマイナスの存在として現れるとはどういうことか、身を以て体験できるかも知れない。

こんな仮説を立てて坂本比叡山口へ移動するあいだ(長浜からはそこそこ距離がある)、ドヴォルザークの『新世界より』を思い出して聴いていた。

到着すると空は雨模様に代わり、駅の近くには売店やコンビニが見当たらなかった。石山駅で乗り換えるさい、買っていこうか迷ったのだが。「ああ、まだ基調は代わっていないのだ」と納得し、強い降りに眺め入る。延暦寺に上がるケーブル坂本駅までは0.9km弱の上り坂。走れば数分、夏ならどこかで乾く。濡れながら駆け上がっていくと、半ばで茶屋の看板が目に入り、傘を買うことができた。

歩きに変更しても坂なので、弾む息は落ち着かないままケーブル坂本駅に到着する。毎時0分と30分に運行する車両は数分前に出発したばかりで微笑む。駅員は事務所に入っていき、誰もいないのでベンチでTシャツを着替えてしまう。そのときネックレスのチェーンが切れたが、ペンチで直せるレベルだしパーツの紛失もなかった。

やがて出発五分前になっても同乗者はいない。乗り込み待っていると、お釣りの取り忘れではないですか、どう見てもあなたしかいないでしょうから、と駅員から百円を手渡される。相変わらずアンラッキーというか「遅れを取るわたし」の圏内だなと思う。

やがて延暦寺駅に向けてケーブルが動き出す。進行方向に対し最前列に一人座っ��いるのだが、席は坂本駅のほうを向いているので、大袈裟に言えば下界を見ながら天空に引き上げられていく気分となる。

トンネルをくぐるとき、最初はトンネルを視ることができない。周囲の緑がゆっくりと暗くなり、穴の形に埋め込まれていく。緑溢れる出口が静かに遠ざかるのを見送る。自分は今産道を戻ってゆくのか、と感じない人はいないだろう。しかしゆっくりとトンネルを上がってゆく時間の大部分で、その今来た入口が明るいままだ。トンネルに対し入口の比率がかなり狭まっても、変わらず緑は眩く反射していた。こんな輝きを見せられて「生まれ出てみるかい?」と聞かれたのならば、「はい」と答えただろうな、その未生のわたしも。と感じるほどだった。

ある程度揺られながら登るのでブレてしまって、お見せできる写真がないのは残念だ。途中に紀貫之の墓があるとアナウンスが入っていた。(続く)

7 notes

·

View notes

Text

トリガーによって露わになる

念のため、一週間以上前の出来事だと保証したうえで話す。朝の支度を始めたあたりで緊急地震速報が鳴った。自宅からは遠い地域のもので、窓やドアを開けに行くことはせず、ただ画面を注視していた。

そのうちに、眠りの中で地震のシーンがあったことに思い至った。揺れの強さは人が声を上げるが物が落ちて来ることはなく、割合速やかにピークを外れ、大丈夫だと言い合えるものだった。揺れが訪れ、やがて収まるまでを感じた。

隣で同じ画面を見つめている人間にそのままを話しながらも、ではどんな場所で揺れを感じていたのか、直ぐに会話にできるもの、直ぐに言語になるように控えている「もと」のようなものを何も持っていない、欠落を私は知った。

その間に画面は遠い地域の震度を伝え、大きな心配は不要だと報じていた。

それと同時にどんな場所にいたかが蘇った。神秘的な青を見るための、額縁のような部屋…詳細は人に話さず、心にとどめておくべきだろう。あの美しさは自分で創り上げられるレベルではなく、彼方からやってきたと確信している。

だが緊急地震速報が鳴らなければ、その美しさは目覚めた後の私には、決してもたらされなかったはずだ。なぜならそれは認識したのではなく(私の認識に左右されることなどなく)、与えられた光景だったからだ。直接覚えることは不可能だった。

あの���景がこの私にも露わになるために、予知夢の仕組みを使うことを判断したのであり、夢の中では揺れを起こし、目覚めにおいては速報を鳴らした。もちろん他の方の現実までもこの仕組みに寄与しているなどと言っているのではない。あくまで私的な流れにおいてということである。

だが逆に辿れば私こそが、あの光景を芋蔓式に引っ張り出すために、緊急地震速報の鳴り出す前にTVを点け。単なる予知夢だったと片づけてしまえるように、バリアを張っていた夢の中の揺れも突破し。それ以前に臨んだ神秘的な青まで辿り着く力をつけたのだとも言える。

いずれにしろ予知夢は、本当は予知した出来事ではなく別の光景の僕(しもべ)であり、しずかに額ずいている。その対応関係から抜け出し、先回りした。

現実と予知能力は本来、このような対の機構として存在するのか。訓練すれば大いなるもの(この言葉の胡散臭さは承知している)へのトリガーと見做すこともできるようになるのではないか。すると現実を一方的に甘受するシステムからも、抜けられるのではないか。

この風、この光、この体、この緑がほんとうに好きだ。だが同時になぜいつも、将来作品に結実する素材や示唆や閃きや、作品と地続きのような不思議を世界から受け取るばかりでいなければならないのか? と疑問に思ってきた。そしてその相似形を小説の中に創り上げ、誰かに与えるようなことを成さなければならないのか、と。

小説を読んで別の世界を立ち上げる時間、よく取れるね。と、もう読まなくなってしまった人達から頻繁に言われる。どんな異界を書いたとしても、どこかでこの世界と相似形であるという前提に立ったコメントだ。それとは違う関係を小説と結びたい。その在り様が、自分なりに見えてきたと思う。

数日後の別の夢だが、目覚めたときに「水の精に罰を与えるには水が枯れないよう注意しなければならない。平手打ちでは枯れてしまう。生理現象を我慢させれば水は溢れ出す」という謎のルールを考えた記憶が残っていた。だがその言葉を壊すと、それ以前に視た雨垂れが一定のリズムで溢れ出す、やはり尋常でなく美しい光景が蘇った。たとえばこんなこと。言葉を崩し、その先へ行けるようにすること。

8 notes

·

View notes

Text

ちょっといい靴

連休三日目に、ちょっといい靴を買った。エレガントで、ヒールにしっかり高さがあって、いざという時には走ることができる靴。かかとをしっかり付け、足の甲をベロで覆って靴紐で押さえるから、パンプスと違ってつま先で支える必要がなく、指を自由に動かせるのだそう。

車移動を想定した、装飾的で華奢なピンヒールは今はいいかなと思う。 この靴が新しい場所へ連れて行ってくれる。同時に、この靴でも行くことができない、海を訪れたい気持ちも強まる。

写真は春の小田原。

6 notes

·

View notes

Text

回復魔法

思いもかけない人との恋愛関係を夢に見ることがある。一種の「回復魔法」のようなもので、目覚めると疲れが消えている。だが、意図してできるものではない。脳が何か快楽物質を、今すぐに分泌しないとまずい事態が、眠る体に起きたのだろうなと、事後的に感じる。たいへん即物的である。

先日もそんなことがあった。風邪気味だったので、おそらく免疫機能を活性化させる物質が出たんだろうなーなんて思いながら、目覚めてしばらく横になったままでいた。まさかあの人とはね…と。何かがおかしかった。

おかしさの原因にやがて気付いた。その彼が夢に出てくること自体、初めてのことだったが、現実ではやや特徴的な体の使い方をする人で、背中を曲げ内股かつ前のめりに歩くのである。たとえ座って書類を見ていても、食事のときも、ポーズをとってカメラの前に立っていても、その歩き方は微妙に反映されている。だが私の夢の中では、��映が無かったように思うのだ。

借り物の体。自動人形のよう。というのは、ああした体、ああした表出のことを言うのか。つまりは口説かれている最中に、妙に背筋が伸びていたその人を見つめ返した記憶が残っていることへの何だか、唖然とする…感じ。

早急に、手っ取り早く、新しいときめきが必要なとき、人は人をあんな風に扱うということ。現実ではそこまで興味を持たない彼の、体のクセを夢で再現することは、脳にとって高負荷だったとも考えられる。だが、本気を出せば、そんなの朝飯前じゃないか? 現に、現実においては今、できているのだから。

してみると、ある人の「らしさ」が夢で凝縮されて出てくるというのは、限りなく嘘である。彼は起きている私にとって、本人の体の使い方と不可分だ。目的のために都合よく夢に現れるとき、本人ではなくなるように、マイナス処理をしているとも言えそうである。

これまでの同様の夢において、彼らの体がまるで自動人形のように、私に向かってくることを感じてはいた。しかし今回ほど動きに特徴を持つ人達ではなかったので、制御されているとは感じても、マイナスされていることには気づかなかった。

こうしてみると、好意を感じる人が滅多に夢に出てこないのは、自制の結果、現実の彼らを尊重していることのあらわれだとも思う。

とにかく、私が人工的なものについて考えるとしたら、あの特徴を清算された体がきっかけになる。

19 notes

·

View notes

Text

「現実落ち」の種子

「夢落ち」の反対を私なりにやりたい。と定期的に考えるが、これがなかなか難しい。夢だな、と興ざめしながら進み続けると現実だったことが分かり動揺する(狂喜する)。というのでは、構造として夢落ちと変わらないからだ。

①今日見た夢にヒントがあった。内容は全く覚えていないのだが、始めは自分の関心ごとから全くかけ離れた愉しさが押し寄せてくる。生きていれば、こんな恩寵もあるんだなあ。なぜ関心の埒外にあることを、愉しいと思える幸福が「私」に降りて来たのだろうか。と思っていると、段々、その愉しさの裏に日頃の関心ごとが透けてくる、という構造をもっていた。

あれっ、やっぱりこれは「私」の興味・関心の領域だぞ。と、夢の中の主体が気付くとそこでfin.となる。これを違う中身で数度繰り返したことだけを覚えている。幸福感に満ちた「現実落ち」の構造たりうる可能性を感じるが、関心の埒外にあることを書くこと��、果たしてできるかどうか。

②はぐれた物にヒントがあった。気付くと、書き物をするときのペンが消えていた。オフィスを探し、自宅を探すが見付からない。ということは、個人的な仕事場にあるのだろう。ペンを置いてきた体を脳内で動かしてみる。充分にあり得るという判断を私は下した。遅い時間だったので、そのまま自宅で眠り、目覚めると体の動きは記憶になっていた=現実にあったことになっていた。

この時点で私には充分衝撃的だった。つまり、当日の夜のうちには、手の延長としてのペンを仕事場の机に置いて帰った動きが充分あり得るとはいえ、単に願望かも知れないという留保があったのに、何度かシミュレーションしたあと眠ったことでこの留保が、朝を迎えると消えていたことが衝撃的だった。

③ノイズキャンセリングヘッドホンにヒントがあった。居室でも、街中でも、しばらく着けたあとで外すと以前には聴こえなかった、驚くような音がする。

自らの意志で切れば予測できることだが、バッテリー残量低下を無視して音楽再生を続け、歌詞の区切りも良いところでいきなり切れた後は、突如暖房の音がゴーと鳴り出すばかりの不気味さ。あるいはBluetoothの切断位置の不確かさ。出入口から数歩のコンビニに行くのに途切れがちになること。買い物にノイキャン単機能はむしろ邪魔だと外したとき、店内の音の拡大再生に襲われる。これらは現実でありつつ、機能を機械に譲って無防備になっていた体が曝される一種の夢だという気が強くする。

そして買い物を終え、再びヘッドホンを着け歩き出す、再び音楽は途切れ途切れに再生され始めたと思うと、すぐに支障なく流れ出す。これによって私が感じている自宅や仕事場の「付近」という概念が、狭められていく感じさえある。

このあたりに、「夢落ち」を相対化する種子が落ちている。

11 notes

·

View notes

Text

snow

見知らぬ道を歩き続けることは、何よりもエネルギーになる。そんなことも忘れていたのでした。

13 notes

·

View notes

Photo

年始にある人から、(小説ではない他の形式)でも書いてみれば? と、何気なく言われたことをきっかけに、あるスケッチの存在を思い出すようになっていた。

私は自伝的な小説を書かないが、心を揺さぶられた「認識」は残らず入れ込むのが理想だ(実際はそう杓子定規にはいかない)。そのため小説の手前には、多くのスケッチが存在する。それらは既にある小説とは異なるものに育つように、と願って書かれた種であり、次々に活かされてゆく。

しかし一つだけ、アクセスを禁じてきたスケッチがある。当時、自分の想像力を調子に乗らせすぎたツケで、ひどい数日間を過ごした。二度と同質の想像を働かせないよう戒めとして書き、追放したものだ。内容はもう忘れた。心の底から忘れてあった。

想定してこなかった形式が忍び込めるとすれば、その追放という「穴」からではないかと思ったのだ。だが、小説に書かない=生きた認識として認めない=絶対的な距離を置く。という構図は我ながら完璧に機能していて、手がかりなしに考えることは困難だった。

『霧の抵抗 中谷芙二子』展(水戸芸術館、2019/1/20で終了)を駆け込みで観た。

ある場に漂うムードや、ドラマティックさ、その度合いなど。を気にかけなくなってからどのくらい経つのだろう。30分おきに噴霧される広場に隣接した喫茶コーナーで、初代館長である吉田秀和賞の本を読みふけった。終わると狙いすましたように霧の中に出て、この手を霧に消したり現したりした。

本来ならば濃霧が出る気象条件・時刻・場所ではないなか、群衆の一員としてやって来た感覚。霧と群衆のいずれかはレプリカであり、そのためそこにいる人間たちは同体だという感���がはっきりとあった。誰か隠れたと思ったらすぐに他の誰かが見える。自分の腕が���れ切ることもない。燥いでも静かだった。

ある「ムード」が通じる範囲とはどの程度のものなのか。霧はそれを不明瞭に示していた。インスタレーションの映像で、公園の樹々にロープで渡した噴霧器を境に、いつもの木漏れ日と、霧を通した格段にやわらかい木漏れ日が同時に目に入って来る様子は、ムードの相克を感じさせた。

そして他者の領分、他者が規定していることが分かりきっているムードの中に土足で入り、無理に自分の手中に収め押し広げようとし、そのことに高揚した挙句、破綻したのがあの数日間だったことに思い当たった。

その日の夜、ジーン・リース(2018)『あいつらにはジャズって呼ばせておけ ジーン・リース短篇集』西崎憲編 中島朋子他訳、惑星と口笛ブックス.を読み終えた。作者の高名な小説『サルガッソーの広い海』のヒロインはバーサだが、私「真麻」は小さい頃「ばあさ」というあだ名で揶揄われることがあり(「ばあや」のアナロジー)、親近感が沸く存在だ。

「わたしの本はどうなのかしら? ちっとも悲しくないでしょう。想像力を使って書いたから。それでもやっぱり、実際に起こったことを書けたらと思うのよ。包み隠さずありのままに書きたい、悲しかろうと悲しくなかろうと。楽しいことだって、少しは経験してきているし。確かに経験したのよ」(『ロータス』)

光り輝く日、雲が吹き払われた青い空。無慈悲な春の初めの一日――熟していないスグリのように酸っぱい日。ひんやりとした黄色い光が、庭の砂利やまだ花のない花壇や、高い塀の上に降り注いでいる。(『堅固な家』)

私の本はどうかしら? ただ一点を慎重に避けた本。そのことによって、自律させたつもりだった。でも実は、その一点において小説群全体が現実と、切り離す前のポリバルーンのように、中途半端に繋がったままなのではないかしら? 誰に分からなくても自分にそう見えるなら、放っておけないわよね?

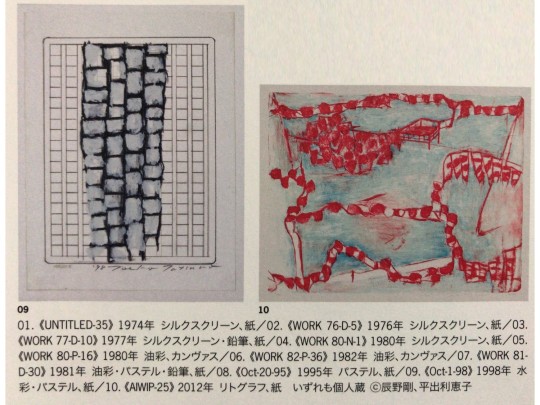

翌日、『辰野��恵子 オン・ペーパーズ』展(埼玉県立近代美術館、こちらも2019/1/20で終了、ただし2/16より名古屋市美術館に巡回)を観た。画業の相当数が頭に入った状態で画家の回顧展を観るのは初めての経験かも知れない。巧みな構成で彼女が「かたち」をどうやって獲得し、展開していったのかがよく分かった。

輪郭を豊かに太らせ、左右の高さをずらした[]を描いた作品、その横棒をぐっと縦に広げることで、[]が内包していた空間が圧縮され切断面のように見えてくる作品など、親しいものの掛かった部屋の最後、種明かしのように『Oct-1-98』とそれに類するシリーズが目に留まり、衝撃がはしった。

原稿用紙(めいたもの)を一部白で塗りつぶし、枡目を膨らませるようにして、[]と似た「かたち」が描き込まれていた。横罫や方眼のノートを題材にしたことは知っていたが、原稿用紙は初めて見た。文字がなくても、それらは紛れもない小説だった。彼女の追求と獲得が織り込まれているからだ。

画と小説のあいだ、描くと書くのあいだが、ふとしたところに待ち構えていた。私にとっては敬愛する画家が、小説も書いていたという驚きになる。

ついに、例のスケッチを読んでみる決心をした。霧も、「悲しかろうと悲しくなかろうと」も、文字のない小説も、この偉大なリレーは露わになる手前の膨大な何かを湛えていた。だから、十年以上前に追放したもののところまで向かう力になった。

息を殺して読んだ。ソファに座りどおしだったのに、走ってきたかのように消耗した。エピソードの内実は、やはり何も覚えていなかった。懸命に書き留めてあった全ての会話さえ。だが表現そのものについては、終始冷静な目でみていた。

結論。スケッチを取り上げなかった過去の私の判断は、間違っていなかった。確かに生涯であの日々にのみ、認識し得たものがある。しかし、当時はそれをしっかり書ける状態になど、なかったのだろう。最小限に回復してからの文章は、注意深く活かしてきた。それで、とっくに、充分だったのだ。

年月が経つにつれ、閉鎖した扉の向こうには稀少な価値があると思い込んでいたようである。この空虚が消え、私は変容した。小説が繋がれていたただ一点の現実の疵、ウィークポイントを持っているという疑いから切り離された瞬間、より大きな現実に向かって永久に開かれた。これから書く���のだけでなく既に書かれたものも、一文字も直さなくても、そうなのだ。

バルーンを空高くあげ、沢山の景色を透かそう。

13 notes

·

View notes