Text

一般社団法人 さっぽろ下町づくり社 代表理事 柴田寿治さん(後編)

まちづくりのプロでも、“意識高い系”でもなかった 素人の僕だからこそ、「生活者」の目線を大切に

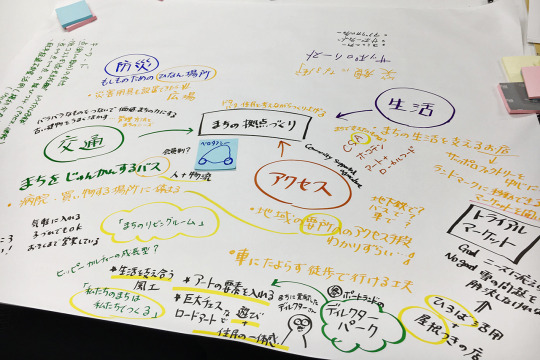

一般市民、研究者、まちづくりのプランナー……さまざまな職業・年齢の人たちが、創成東地区の魅力を探しながら企画を練り、「まちあるき企画」を実現させている。「近い将来、個人旅行者向けにヒトとマチをつなぐ観光資源になれば」と柴田氏。

インバウンドが縮小しつつある昨今、個人旅行者向けに札幌のまちをより楽しんでもらう“まち歩き”を提案したり、住民が都心で快適に暮らせるつながりやサービスを構築して事業化したり……。地域住民とのふれあいを通して、「さっぽろ下町づくり社」の可能性は少しずつ広がりつつある。

とは言え、理事を担うメンバーたちは皆、本業を持つ働き盛りの世代。創成川イーストエリアの「ヒト」と「マチ」をつなぐコンテンツづくりは、日々できる範囲で着々と、というのが実情のようだ。

「僕自身も長く飲食の仕事をしてきて、まちづくりに関してはまだまだ素人なんです。正直言うと“意識高い系”というレベルでもなかった。ただ、いろいろな縁があって今はこのエリアのまちづくりの最前線にいる、というのは自覚していて、市役所とのやり取りであったり、大学の先生方やいわゆるまちづくりのプロフェッショナルの方々と机を囲んで意見交換をする機会は多くあります。でも僕の中では、未だに彼らの言っている内容が難しくて分からないこともたくさんあるし、こんな狭い部屋で何が決められるんだろう?って思うこともあります。でも一市民はこういった場には普通入れないんですよね。だから僕は市民の代表で来ているんだと自覚した上で、むしろ素人目線、つまり生活者の立場を大事に持ち続けていたいと考えています」と柴田氏。

以前ここに住んでいた人達がどんな事をしてきたのか、そして今、住んでいる人たちがどんなことをしたいのかという言葉を拾っていけば、このまちの未来は見えてくる、と彼は考えているのだ。

「ここで僕が何か言って���わるような世の中では無いとは思いながらも、思っていることを僕なりの言葉で伝えていけば、何かがちょっと変わっていくような気もしています」。言葉は上手くないけれど、熱量は充分にある。あとは行動を見せていけばきっと何かが拓ける、そう信じて一歩ずつ前に進む柴田氏に対し、「それでいい」と応援してくれる地元の年長者も増えてきた。「そうゆう人達の存在を頼りに、たくさん勉強して場数を踏んで、まちと一緒に成長していきたい」と語る柴田氏の力強い眼差しが印象的だった。

善意やボランティアに頼るまちづくりは続かない。 事業と資金を創り出せる、強い組織に

「さっぽろ下町マルシェ」は、北海道神宮頓宮境内にて過去3年間で4回開催。運営資金は個人・法人のサポート会員からの会費で賄われているが、柴田氏いわく「まだ利益を生むまでには至っていない」のだとか。将来的には事業と資金を作り出せる強い組織に育てていくべく地道に活動を継続している。

しかし、一口にまちづくりの活動と言っても、マルシェの開催、ポータルサイトの企画・更新業務、意見交換会の実施に至るまで、運営経費はかかってくる。

そこで、資金繰りについて聞いてみると、「今のところ原資は助成金で賄っています。さらに法人化したタイミングでサポート会員を募り、その年会費を運営資金に充てています」と教えてくれた。現在、サポート会員は個人が30名ほど、法人会員も30社ほどという。

「正直、まだまだ赤字の状態です。お金がないといろいろ立ち行かなくなるのは現実としてありますが、やるべきことをちゃんとやっていれば誰かが見ていて、後押ししてくれたり、引っ張って行ってくれたりというのも不思議なもので必ずあるんですよね。今年の2月からは、さっぽろ下町づくり社の拠点となる事務所も構えたので、そこでワークショップの運営や常設マルシェなどを企画して、いずれは事業としてお金を生むことのできる組織に育てていきたいと考えています。そのためにももっともっとたくさんの方々に創成川イーストエリアをアピールして、仲間・協力者を増やしていくことが使命だと思っています」。

まちの未来を担う仕事は 神輿を担ぐことに似ている

1つ1つの活動を通して、「さっぽろ下町づくり社」の活動が多くの人によって支えられていることをしみじみ実感。

話は変わるが、柴田氏は10年ほど前から地元の祭りで神輿を担いでいる。「神輿って、職業とか年齢とか関係なく協力しなきゃいけないんですよ。当然諍いもあったりして。でも、そもそも神様を担いでいるから、みんな良いことをしているんですよね。これって、まちづくりによく似てるなぁと最近、つくづく思うんですよ」と語る。

何かを成し遂げるためには、いろんな人達の協力が必要で、結局一人では何も出来ない。こうして、言葉にするとキレイごとのように聞こえるが、「身体に鞭打ってみんな汗だくになって、神輿を担ぐ。終わったらお酒を浴びるほど飲んで、お互いを労り合って…、そういう中から感じられる喜びって素晴らしいなと思い���すが、まちづくりの中にも同じようなシーンがとてもたくさんあるんですよね。まちの未来を担う仕事の縮図は、あそこに全部凝縮されていたんだなって、今、あらためて感じているんです」と微笑んだ。

とは言え、神輿を担ぐのも、まちづくりの第一線を担うのも、いずれは次世代に引き継いでいくことになる。

「バトンタッチは当然意識しています。そういう時は必ずくるし、しっかり見届けなくちゃいけないなと。さっぽろ下町づくり社としては、協議会のようなグループを作って、さらにその下に部会のようなものを置くことで、どんどん若手が参加しやすい環境を作っていかなくちゃいけないと思っているので、その中でどれだけ彼らが楽しめることを創り出していけるかということが肝になります。若い世代の人たちと良い関係性を築いて、彼らを頼もしいなと感じられる場面にたくさん出会えたらうれしいですね」。

来春からは、創成川公園の運営協議会に正式に加わることも決まっている。さらに移転が決まった札幌市中央体育館の跡地の運用や空き地の活用など、今後、さっぽろ下町づくり社が主導して行政に提案していく機会はますます増えるはずだ。

まだまちづくりの仕事に携わる以前、その道のプロでも“意識高い系”でもなかった彼には、“これまでの自分”が経験してきた中で培ったキャリアや考え方の枠組みをもっと広げたいという漠然とした思いがあったのだという。そんな中、縁があった人の誘いに躊躇なく一歩を踏み出し、まちづくりのボランティアに参加したり、イベントの運営に携わったことが柴田氏の“今”につながった。

はじめは外側から、やがて内側に立ってまちづくりの現場に触れ、手探りだったこと、疑問に思ったこともあったというが、やりがいや確かな手応えを感じられるようになった頃、少しずつ周りの人たちとの関係性や、見える景色が変わってきた。

ある意味、まちづくりの“下積み”を経験したからこそ、彼は気負わず、「生活者」の目線でまちの魅力を見出しながら���その輝きを語ることができるのだ。

都会的な街並みと昔ながらの風情が共存する創成川イーストエリア。これから未来を切り拓く、さっぽろ下町づくり社はまだ動き出したばかり。今後の活動が楽しみだ。

お知らせ

地域住民、事業主はもちろんのこと、「創成川イーストが大好き!」という人たちがさっぽろ下町サポーター会員としてまちづくりの活動を支援している。申し込みはメールにて!

info@sapporo-shitamachi.com

会社名 : 一般社団法人 さっぽろ下町づくり社 所在地 : 札幌市中央区南1条東3丁目10-10 ツバキスクエア大通公園東1F 設立 : 平成29年4月21日 従業員数 : 理事8名 事業内容 : 1. 地区活性化事業としてのイベントの企画・実施 2.地区ポータルサイトの企画・運営 3.地区内事業者との連携による商品開発・販売 4.リノベーション等による遊休不動産物件の活用

取材・文/市田愛子(Office Mercato) 編集/伊藤衝

0 notes

Text

一般社団法人 さっぽろ下町づくり社 代表理事 柴田寿治さん(前編)

2017年に「さっぽろ下町づくり社」を設立。 創成川イーストのエリアプロデュースを牽引するのは“喫茶店のオヤジ”

さっぽろ下町づくり社の代表理事で、寿珈琲店主の柴田寿治氏。「さっぽろ下町マルシェ」の企画・運営を手掛け、地域交流、情報発信、物���などを通してまちの活力づくりに奔走中。

札幌駅や大通公園、すすきのといった札幌の都心部にほど近く、近年はマンション開発や公園整備が進んだことによって、新旧が入り混じる素敵な街並みへとめまぐるしく変化する創成東地区(通称/創成川イースト)。

個性的なショップやおしゃれなカフェが軒を連ね、北海道神宮頓宮ではマルシェが開催されるなど、同地区は札幌のトレンドや新たな文化の発信基地としても注目を集め始めている。

このエリアのまちづくりを牽引しているのが、今回の主役「さっぽろ下町づくり社」の代表理事を務める柴田寿治氏、その人である。

さっぽろ下町づくり社は創成川以東のまちの魅力・活力を高めていくエリアプロデュースにチャレンジしながら、下町らしい“ヒトとマチのつながり”を実現するまちづくりの組織として、2017年4月に産声を上げた。と、同時に柴田氏は代表理事に就任。

彼に代表を担うことになった経緯を尋ねると、「縁とタイミングが合ってこそ」と振り返る。

実は柴田氏、このエリアで「寿珈琲」という喫茶店を営んで10年になる。

「当時、お店にはまちづくりの仕事に携わっている若いお客さんが来てくれていて、よく世間話をしていたんです。僕はずっと仕事場がこのあたりだったから、昔はこんなイベントがあったよね、まちぐるみでこんなことをしてたよねって……。アドバイスというほどのものではないけれど、聞かれたら大通界隈の今昔物語をよく話していました。そのお客さんもことあるごとに気にかけてくれて、地域のいろいろなイベントに誘ってくれて、裏方仕事をたくさん経験させてもらいました。今思えば、素地が整っていたのかな」

柴田氏にとって、もっとも身近な創成川イーストのまちづくりを推進する動きが活発になってきたのもちょうどこの頃だった。

「行政がいよいよ創成東地区の都市計画に本腰を入れて取り組もうというタイミングに、誰かプレイヤーはいないかという話になって、ちょうどいい場所に拠点(「寿珈琲」のこと)があった僕に声をかけていただいたんです(笑)。本当にたまたまご縁やタイミングがつながった。僕的には喫茶店のオヤジに、もうひとつ顔ができたという感覚で、正直そんなに気負いもなく、スタートを切ることになりました」と朗らかな笑顔で語る柴田氏。彼を包むやわらかな空気感に、人を惹き付けるそこはかとない魅力を感じた。

持続可能なまちづくりを実現するための法人化。 「さっぽろ下町づくり社」設立までの道のりとは

“おいしい”と“楽しい”が詰まった「さっぽろ下町マルシェ」。パン、野菜、焼き物、雑貨の販売ほか、ものづくりワークショップなども展開している。

さっぽろ下町づくり社が掲げる大きな役割として「地区の歴史や神社、公園、空家・空き地など、現存する固有の資源(まちの宝)を最大有効活用し、それらを媒体にヒトとマチをつなげて、暮らし、働き、活動する魅力づくりを進める」とある。これを実現することこそが同社の存在意義、と柴田氏は語る。

2014年12月、創成川イーストのまちづくりを推進すべく、札幌市が主催する「創成東地区エリアマネジメント研究会」が発足した。このエリアにおいてまちづくりの活動を担う若手を中心とした勉強会で、意見交換を重ねた。翌2015年の春、研究会の参加メンバーで「できることから始めてみよう!」とさまざまなアイデアを持ち寄った中から、地元で「頓宮さん」と呼ばれ親しまれている北海道神宮頓宮で「さっぽろ下町マルシェ」を開催することに。

「当時、北海道神宮の『神宮マーケット』が話題になっていたので、頓宮でもできるかなと(笑)。思いつきというわけではありませんが、突然のお願いでしたし、そう簡単にはいかないだろうと思っていたら、当���、北海道神宮頓宮に赴任してこられたばかりの権禰宜(ごんねぎ)さんが『どうぞ、どうぞ』って。それはもう本当に有り難かったです」と当時を振り返り、語ってくれた柴田氏。

後日、柴田氏は権禰宜さんから「創成川イーストに暮らす人が増え、まちの雰囲気も変わっていく中で、地域の核である神社として北海道神宮頓宮は何ができるのかと考

えていたタイミングでした。」と打ち明けられた。そんなときにマルシェ開催の相談を受け、まずは地域の人たちに足を運んでもらうことが大切だと、二つ返事で了承してくれたのだとか。さっぽろ下町マルシェの開催は双方にとって、それぞれの存在意義を確かめる絶好の機会だった。

同年8月と11月に開催したさっぽろ下町マルシェには、世代を超えて多くの近隣住民が足を運んでくれたという。その中には、初詣以外はあまり頓宮を訪れない親子連れや若者たちの姿もたくさんあった。その光景を目の当たりにして、柴田氏をはじめ企画や運営に携わった誰もが創成川イーストのまちづくりに確かな手応えを感じ、新たな可能性を見出し始めていた。そしてこのマルシェ開催をきっかけに、北海道神宮頓宮は創成東地区のまちづくりに関わる人々と地域住民を結ぶ拠点となる。

2016年には「地区とともに歩みながらまちづくりに取り組む」ことを主眼に財団助成金を得て、マルシェの開催のみならず、地区行事への参加やポータルサイトの企画などを推進。

「そうして活動の幅が広がるのはもちろんうれしいことなんですが、同時に自分たちでできる範囲の限界や、資金的な問題にも直面しました。まちづくりは10年、20年と続いていくもの。さらには次の世代にも引き継いでいくものですから、せっかくや��気がある人が集まっても、すべてボランティアでは長続きしません。行政と連携し、活動のための資金を予算化していくことなどを見据えたときに、このタイミングでしっかり組織を固めておこうと。そういう意味で法人化は、僕たちにとっての“所信表明”だったのです」。

地域の人たちと膝を突き合わせて語り合う中で 少しずつ見えてきた、さっぽろ下町づくり社の役割とは

創成東地区を取り巻くまちづくりの動きについて、積極的に情報を公開し、さまざまな世代、職種の人たちと意見交換を重ねている。

創成川イーストは近い将来、北海道新幹線の延伸や冬季オリンピックの開催(未定)を見据えたときに、観光の重要拠点となるエリアである。行政はもとより、地域住民が「さっぽろ下町づくり社」に寄せる期待値は高い。

現在、「さっぽろ下町づくり社」の取り組みは、主に下記の4つ。

1.さっぽろ下町マルシェの開催 北海道神宮頓宮境内にて様々なお店が出店し、新鮮な地元野菜や焼きたてのパンなどを販売するほか、ワークショップなども実施。

2.創成東地区の集いを実施 平成27年12月から地区内の事業者の親睦・交流、今後のまちづくりの方向感の共有化、特定のテーマに対する意見交換などを目的に、定期的な懇談会を開催。

3.地元組織との意見交換・協議 町内会をはじめとする、地区関係団体に「さっぽろ下町づくり社」の必要性、役割などをプレゼンし、意見交換、協議を実施。

4.ポータルサイト「さっぽろ下町 まちしるべ」の運営 創成東地区に関するさまざまな情報を発信し、つながりづくりを促進するポータルサイトの企画と運営を行う。

創成川イーストエリアの「ヒト」と「マチ」をつなぐ、それはまずさっぽろ下町づくり社のことを地域の人々に知ってもらうことから、と柴田氏は考えている。

「どうしてもマルシェやポータルサイトに注目は集まりますが、地元の人たちと意見交換の場を作ることも同じぐらい大切な機会だと思っています。こうした協議によって、地域の人たちにまちづくりの現場で今、何が起こっているのか、どんな事業が進行しているのかといった情報を共有したり、僕らがそこでどんな活動をしているかを知ってもらうことが大事なんです。そうすればわけのわからないグループがなんかやっているらしい…という外側からの視点ではなく、みんなまちづくりの一端を担っているということをあらためて意識してもらえるはずという期待も高まります。今後、仲間や協力してくれる人たちを増やしていく上でも絶対的に必要ですね」

そんな柴田氏の思いが形になって、一昨年からは不定期ながら、北海道神宮頓宮でそうした意見交換の場も少しずつ増えてきたのだと言う。

「この辺りの企業の方もいますし、このエリアに住んでいなくても興味を持ってくれている人とか、80名以上集まった回もありました。そうした中であんなこと出来るよね、こんな事出来るよね、という思いはそれぞれにあって……。ただそれをまとめて事業化しようっていう動きを作るのが一番難しいことなんです。本来、商��街を含めて、まちにはいろいろな組織があるんですけど、このエリアにはなかった。であれば、僕たちがその役目を担おう、事業化を目指していこうという気概で取り組むようになりました」と語った。

現在、札幌にはほかに都心のエリアプロデュースを行うまちづくりの会社が2つある。大通エリアは「札幌大通まちづくり(株)」、札幌駅前通りの地上と地下(通称チ・カ・ホ)は「札幌駅前通まちづくり(株)」の管轄となっていて、それぞれに拠点を持ち、行政と連携しながらイベントをはじめ、さまざまな取り組みを行っているが、さっぽろ下町づくり社はそれらとも一線を画している。

派手さがないのは、資金的な問題が前提にあるのかも知れないが、その分、1つ1つの活動に温かみが感じられる。それは常に地域で働く人、事業主、生活者の目線に近いところに、まちづくりの“現場”があるからだ。

ともすると、エリアプロデュースをする側は“目新しさ”“カッコよさ”“派手さ”を好み、まちづくりを“仕掛け”ていく印象がある。だが、柴田氏は地域の人たちが長年大事にしてきたもの、当たり前の日常の中に面白さを見出し、価値を生み出そうとする。

下町マルシェの開催によって「頓宮さん」に近隣住民が集い、新たな憩いの場になっていることも然り。それこそがさっぽろ下町づくり“らしいまちづくり”であり、ひいては創成東地区の魅力なのだ。

会社名 : 一般社団法人 さっぽろ下町づくり社 所在地 : 札幌市中央区南1条東3丁目10-10 ツバキスクエア大通公園東1F 設立 : 平成29年4月21日 従業員数 : 理事8名 事業内容 : 1. 地区活性化事業としてのイベントの企画・実施 2.地区ポータルサイトの企画・運営 3.地区内事業者との連携による商品開発・販売 4.リノベーション等による遊休不動産物件の活用 5.前各号に附帯する一切の業務 http://sapporo-shitamachi.com

取材・文/市田愛子(Office Mercato) 編集/伊藤衝

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:株式会社福市 髙津玉枝さん(後編)

日本に、フェアトレードを知る人が3%しかいなかった2006年からフェアトレード事業を開始し、フェアトレードのセレクトショップ「Love & sense」を立ち上げ、「阪急うめだ本店を拠点に、さまざまな国のハンドメイド品を販売してきた「株式会社福市(以下、福市)」。

前編では、「Love & sense」立ち上げや事業の広がりなどについて紹介した。後編ではまず、東日本大震災以降続けている東北の復興支援事業「EAST LOOP」について、福市代表取締役の髙津玉枝さんに聞いた。

東北の被災地に仕事をつくる「EAST LOOP」

「Love&sense」の立ち上げから3年後の2011年。東北地方を中心に、日本は未曾有の大災害に見舞われた。東日本大震災である。1995年の阪神淡路大震災で被災経験のある髙津さんは、被災した人々の暮らしが途上国の暮らしと重なって見えたという。

「私も阪神淡路で被災しているのですが、当時のことが映像のように蘇ってきて。大きな揺れの恐怖、一変した不便な生活、家族を亡くした悲しみ中でも、新たなコミュニティで暮らしていかなくてはならないこと。被災された東北の方たちの状況が想像できたんです。

また、生まれてからずっと同じコミュニティで暮らしていた人たちが分断される厳しさや、仕事のスキルを特に持っていない半農のような暮らし方、都市と離れていること、路地が悪いことなど、そういう厳しい環境が、途上国の人たちの暮らしにとてもよく似ているなとも思ったんです。

そして、この人たちを、フェアトレードの考え方で元気にできないんだったら、途上国の人たちを支援している場合じゃないんじゃないかと思って、『EAST LOOP』というプロジェクトを立ち上げたんです」

震災の一ヶ月後には現地入りをするも、まだ時期が早すぎて、仕事を求めるニーズがなく断念。しかし、翌月に再度訪問すると、状況は変わっていたという。

「避難所の中の狭いスペースで、プライベートもなく、何もせずに過ごしていると気が滅入ってしまうんです。何かをやらないと、というフェーズに入っていたので、フェアトレードと同様、現地のNPOの協力を得ながらプロジェクトをスタートしました」

最も少ない道具で始められるのは、かぎ針で編める作品づくり。流れ作業ではなく、自らのペースで好きな時間に取り組める編み物は、避難所や仮設住宅で暮らす人々にぴったりだった。

編み物を教え合うことで、コミュニティも形成されていった。商品ではなく作品になるように、製作者のニックネームを記載する工夫も施し、作り手と買い手の双方向のコミュニケーションを促せるよう、SNSで手軽にメッセージのやり取りができる仕組みも用意。最大で200名が参加し、国内外でなんと7,000万円以上を売り上げる。

しかし、チャリティの取り組みが長続きしないことを知っていた髙津さんは、参加のタイミングで「1年くらいで今のような勢いはなくなりますから、その後はみなさん元の職場に戻るか、別の仕事につくか、ど���するか考えてください」と話していたという。しかし、1年が過ぎても復興は進まず、結果として事業を3年ほど継続。そのことが、当初予想していなかった資産を育むことになる。

「気がついたら3年編み続けて、プロ級の技術を身につけた編み手集団が誕生したんです。これは地域資産だと思って、デザイナーや協力者の人たちみんなと知恵を出し合って、この集団を求めているところはないかと探したところ、あったんですね。毛糸メーカーや毛糸店に置いてあるニットやベストなどのサンプル。あれを編む仕事というのがあるんです。たくさんあった手芸店も今では少なくなってしまって、毛糸メーカーさんは編み物ができる集団を探していて。そこがうまくマッチングできました」

この「EAST LOOP」は、被災地のソーシャルビジネス成功事例として経済産業省の事例集に掲載され、2014年には復興庁の「新しい東北」モデル事業にも採択。その後、現地に設立した「合同会社東北クロッシェ村」に全ての事業をノウハウごと移管し、福市は今なお継続して、東北のイベント企画や販路拡大の機会をつくるなどのサポートを続けている。

現在、地方で地域の課題解決を目指すローカルベンチャーは増え続けているが、この「課題解決」というモチベーションによって取り組まれてきた事業を通じて、現場に積み上げられたスキルや経験を新規事業に展開する、という方法は、もしかすると地道な積み重ねを求められるローカルベンチャーにとっては、一つの型になり得るのかもしれない。

より多くの人が行動するための知見をシェアする

また、髙津さんは、「京都市ソーシャルイノベーション研究所」が主宰する「イノベーション・キュレーター塾(以下、キュレーター塾) において、塾長を務めている。「イノベーション・キュレーター」とは、組織内外で中長期的な観点から、組織の社会性を経営者と共に考え、社会課題の解決をビジネスとして継続させる伴走者のこと。

キュレーター塾では、社会問題を多面的に分析し、ビジネスを展開しているゲストとの対話や塾生同士の学び合いを通じ、人材育成に取り組んでいる。

「私たち福市のミッションは、『持続可能な社会に向けて行動する人を増やす』ということ。そのためには、さまざまなステークホルダーが行動するための接点をつくることが必要です。企業にもサステナ��ルな視点を持って新たな事業を構築したり、既存ビジネスの社会的価値を高める経営をしたりしてほしいので、とてもいい人材育成の機会をいただいたと思っています

パワーをつけ、還元し、コミュニティを育む

フェアトレード事業、東北の支援事業、人材育成に加え、講演会やセミナーなど、実に多忙な毎日を送る髙津さんだが、これから取り組んでいきたいことを尋ねると、「パワーをつけること」と「還元していくこと」という答えが返ってきた。

「パワーというのは、圧倒的な売り上げや存在感といったものです。お店が順調に回り出しているので、名実ともにいいお店だよねと言っていただけるような力をつけていきたいと思っています。それから、還元というのは、途上国のパートナーたちに技術や知識を還元していくということ。先日もバンコクで行われたフェアトレードの国際会議で、先進国でのビジネスに必要なことをレクチャーしたのですが、買うだけじゃなくて、現地の人たちに、技術や知識を戻していくのが大事なんじゃないかと思うんです。

もうひとつ、フェアトレードで大事なのが、継続的な取引です。中には合わないという取引先もあって、付き合いを断念せざるを得ないこともありますが、基本的には長く付き合っていくのが望ましいと思っていて、取引先をやたらに増やしていきたいという発想はないですね。共に育っていくことを目指したいです」

そのために現在、髙津さんは東京でのビジネスを広げていきたいと考えているという。

「東京でパトロンを見つけたいってずっと言っているんです。一等地のここを使ってください、みたいな人がいてくれると本当にありがたいんですが、なかなか届きませんね(笑)」

さらに、髙津さんは「Love & sense」の顧客のコミュニティを育んでいきたいと話す。その理由は、顧客との関係性を深化させ、買い物をする人からもう一歩進んだ、持続可能な社会に向けて行動をする人を増やしたいという思いがあるからだ。

「今、お客さんとの主な接点は店頭です。商品の向こう側にある背景、ファストファッショッンは誰かの犠牲の上に成り立っているかもしれないという怖い話など、伝えたいことは山ほどあるけれど、それを華やかな店頭ではなかなか伝えられないんですね。環境問題、エネルギーの問題、不当労働の問題など、全体を俯瞰で見て、そういうものと自分が繋がっているんだという視点を持ってもらいたい。そのために、楽しいワークショップをやったり、貿易ゲームや映画祭をやったり、海外から生産者の方を招いてトークイベントをやったりしているのですが、まだまだ伝え方が十分とは思っていません。ここを埋めていく方法は、まさに模索中です。」

最後に髙津さんは、ローカルベンチャーにチャレンジしている、またはチャレンジしようとしている若者に「若さを大事に」と助言する。

「若いというのは資産です。それ自体が武器なんです。体力的な意味合いもありますが、他にも、若いから注目してもらえることってすごくありますよね。例えば『20歳で起業した人と50歳で起業した人、どちらを応援しますか?』となったときには、もちろん中身にもよりますが、傾向として若い人の方を応援したいという気持ちになるじゃないですか。

私自身、若さとか女を売りにするのはイヤだと思っていた時期はありましたけれど、その若さがあるからできることもあるし、『まだ未熟だから』という理由で一歩踏み出すことを躊躇するのはもったいないことだと思います。 ぶつかることも多いだろうけれど、みんな手探りなんです。ぶつかって、ぶつかって、ぶつかって、進んでいく。私もそうしてきましたし、これからもそうだと思います。ぜひみなさん一緒に、持続可能な社会を目指して行動していきましょう」

髙津さんのこれまでは、まさに挑戦の歴史である。女性起業家が極めて少ない時代から会社を経営し、既存市場のないフェアトレード事業に乗り出し、独自ブランドを立ち上げて百貨店に打って出る。未曾有の災害に見舞われた被災地の中で仕事をつくり、山積する社会課題にビジネスで立ち向かう人材を育成する。どれも、明確なゴールがない。前例がないからだ。髙津さんは、福市の10周年誌に「走りながら考える」という見出しで次のような文章を綴っている。

「まだ起業前のこと、私はフェアトレードの認証への疑問をもっていた。フェアトレードラベルはすでにヨーロッパで多くの人に認知されていたが、では、ラベルがないものは、たとえ途上国の人たちをサポートしている商品でも認められないのか。貧困であればあるほど、情報が入らず、言葉の壁やコスト面で認証を取得するのが難しいのは明白である。

そのことをドイツの『フェアトレード・インターナショナル』のディレクターにぶつけると、彼はこう言った。『私たちは団体を認証し、ラベルを発行している。しかしこれが完璧な方法だと思っているわけではない。ラベルの取得が難しい貧困層の人たちがいることも知っている。しかし、完璧な仕組みの完成を待てば、それまでに命を落としてしまう人もいる。走りながら考えることもできるのではないか』その言葉は私の中にストンと落ちた」

誰もが経験をしたことのない、誰も正解を持っていない時代がやってきている。文明の成熟とテクノロジーの進化により、地方で、都市で、それぞれが望む生き方やあり方を実践できる、もしくは実践しなくてはならない環境をたまたま得た私たちは、正解を探す旅に出るチケットを手にしているとも言える。義務ではない。しかし、健やかな未来は、今を生きる私たちにしか残せないのである。そんな私たちにとって、髙津さんは身をもって、柔軟に、走りながら、挑戦しつつけることの重要性を教えてくれているのかもしれない。

【PROFILE】 髙津玉枝(タカツタマエ) 大学卒業後 富士ゼロックスに営業職として入社。その後雑貨商社に転職。91年にマーケティング会社を設立。主に家庭用品・インテリアなどで百貨店や、製造業の業態開発などを行う。95年よりPR事業も手掛け掲載媒体は3500誌以上。 安いものばかりが消費者に求められることに疑問を感じた90年代後半、フェアトレードの概念を知る。インドのフェアトレード団体を訪問時、国際NGOオックスファムの商品に出会い、03年にオックスファム・ジャパンの設立に寄与。 06年に株式会社福市を設立。08年フェアトレードのセレクトショップLove&sense表参道ヒルズで立ち上げ、その後高島屋・伊勢丹・三越などでイベント出店。12年に阪急百貨店うめだ本店に初の直営ショップをオープン。フェアトレード事業に専念するため、20年続けたマーケティングの会社を解散。 東日本大震災後に、手仕事で東北支援プロジェクト「EAST LOOP」を立ち上げる。7000万円以上の売り上げをつくり、作り手に200人仕事としての収入を届けた。事業は東北に法人を設立して移管。 経産省・復興庁から、東北支援のための事業を受託。社会的課題を解決目指す企業のコンサルティングも手掛ける。 15年京都市イノベーションクラスター構想に基づき、イノベーション・キュレーター塾の塾長に任命され塾がスタート。

株式会社福市 所在地:〒550-0011 大阪市西区阿波座1-9-21 ACDCビル 2F 設立:2006年11月 資本金:1500万円 売上:非公開 従業員数:10 (パート・アルバイト含む) 事業内容:フェアトレード商品などの輸出入及び販売、フェアトレード商品などの情報提供およびコンサルティング、フェアトレード・マーケティング・販売戦略に関する講演及び出版、全各号に附帯関連する一切の業

URL:http://www.love-sense.jp/

<編集・取材・撮影:新田理恵(NPO法人ミラツク) ライター:赤司研介(NPO法人ミラツク)>

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:株式会社福市 髙津玉枝さん(前編)

フェアトレードのセレクトショップ「Love & sense」

あなたは今日、何を買っただろう? 食べ物、洋服、雑貨、家電製品、車、家。現代を生きる私たち人間は、実にたくさんのものを「購買する」ことで、生活をつくりあげている。

この記事に、偶然にも巡り合っていただいた方にぜひ一度考えていただきたいのは、今日、あなたが買ったその商品は、「誰が」「どこで」「どのようにしてつくったもので、あなたがそれを買い、消費することによって「どこかで暮らすその誰かを不幸せにしていないか、ということだ。

今回ご紹介するのは、日本に、フェアトレードを知る人が3%しかいなかった2006年からフェアトレード事業を開始し、2008年にはフェアトレードのセレクトショップ「Love&sense」を立ち上げ、阪急うめだ本店を拠点に、さまざまな国のハンドメイド品を販売してきた「株式会社福市(以下、福市)。その代表取締役である髙津玉枝さんにお話を伺った。

フェアトレードとは何か?

はじめに、そもそもフェアトレードとは何か、知らない方もいると思うので簡単に説明しておこう。

福市のホームページにも掲載されている、「国際フェアトレードラベル機構(FLO)、世界フェアトレード機関(WFTO)、欧州自由貿易連合(EFTA)の3つの団体からなるネットワークが定めた定義からの引用には次のようにある。

--フェアトレードとは、対話・透明性・敬意を基盤とし、より公平な条件下で国際貿易を行うことを目指す貿易パートナーシップである。特に「南」の弱い立場にある生産者や労働者に対し、より良い貿易条件を提供し、かつ彼らの権利を守ることにより、フェアトレードは持続可能な発展に貢献する。フェアトレード団体は(消費者に支持されることによって)、生産者の支援、啓発活動、および従来の国際貿易のルールと慣行を変える運動に積極的に取り組むことを約束する。

わかりやすく言うと、継続的に商品を売買して、主に途上国の生産者を支援するしくみのことで、福市は、チャリティーではなく労働の対価として適正な賃金を支払い、厳しい環境にいる人たちの生活改善と自立を目指している。

日本に生きる私たちの身の回りは、ありとあらゆる物で溢れている。その物たちの多くをつくっているのは、発展途上国と言われる海外で暮らす人々であり、私たちの常識を超えた低賃金かつ過酷な労働環境で働かされている場面が世界中に存在する。そのようないわゆる“貧困”を生み出す環境下でつくられた製品を買うのはいったい誰なのか?

当たり前だが、私たちである。買う人がいなければ、そのビジネスは成り立たない。私たちがそういう商品を買わなければ、その仕組みのビジネスは行われないはずである。言い換えればそれは、私たちが知らず知らずのうちに、購買行動を通じて途上国の貧困を助長し、どこかの誰かを不幸せにするしくみに参加していることを意味している。

そして貧困は、環境破壊や紛争、人身売買、児童労働という負の出来事に姿を変えていく。そのことに気がついた髙津さんがある日出会ったのが、フェアトレードという概念なのだ。

なぜ福市は生まれたのか?

髙津さんは大学卒業後 富士ゼロックスに営業職として入社し、その後、雑貨商社に転職。1991年に起業し、マーケティング会社を設立する。家庭用品・インテリアなどに関する百貨店売り場のゾーニングやコンセプトメイク、製造業の商品開発、PR事業などを手がけてきた。

「以前の会社は、小さな雑貨とか、そういうものが生活を豊かにしたらいいな、という思いで立ち上げたんです。それはそれでとても楽しかったんですけれど、デフレが始まって、安い物しか売れなくなってきて、気がついたらいかに大量消費を促進するかにばかりフォーカスする仕事が増えてきて。だんだんと違和感を感じるようになっていたころ、フェアトレードに出会ったんです。」

2000年、フェアトレードの考え方を知った髙津さんは、すぐさまインドのフェアトレード団体を訪問。整備されていない上下水道、化学染料などによる環境破壊、カースト制による差別、貧困など、実にさまざまな問題を目の当たりにし、途上国の厳しい環境にある人たちがつくる製品を日本で販売することに大きな意義を感じる。

「現地の商品をそのまま日本で販売するには、クオリティが伴なっておらず、難しいと感じていました。そんなときに出会ったのが、イギリスの『オックスファム』の商品でした」

オックスファムは世界的にも知名度の高い、貧困撲滅をミッションとしたNGO。古着のドネーションと販売を主としたショップをイギリスだけで700~800箇所で展開しており、そこでフェアトレードの商品も取り扱っていたのだ。この仕組みに共感した髙津さんは、イギリスと同様のことができないかと、2003年に「NPO法人 オックスファム・ジャパン」の設立に関わり、活動を開始する。しかしここでしかしここで、思わぬ壁にぶつかったという。

「NGOにはいろんなタイプの方がいらっしゃるので、ビジネスの形にするのがとても難しくて、結局そこではできなかったんです。でも、いつかやろうという思いをもったまま、フェアトレードの先輩方の活動を見ていて、私がやる意味ってなんだろうと考えるようになりました。

例えば、当時のフェアトレード団体の活動はとてもチャリティー色が強くて、フェアトレード品を、国際協力や社会貢献に関心のある人たちに向けたバザーなどで販売していくのが当たり前でした。それはもちろんいいことで、でも、流通できる人たちを変えないと、世の中を変えるのは難しいと思うんです。流通業に風穴が開かない限り、『フェアトレードが当たり前』という価値観を定着させることはきっとできないんじゃないかと。

目指しているのはその価値観を広げること。国際貢献に関心がある層という枠の中で商品を売るだけなら、私がやる意味がないなと。だから私は、誰もが知っている商業施設で勝負していこうと決めました。」

とはいえ、当時はフェアトレード事業の実績はゼロに等しい状態。有名な商業施設での出店など、普通に考えれば不可能である。しかし、この髙津さんの決断が縁を引き寄せる。付き合いのあった「名古屋ロフト」から、「フロアをリニューアルしたいから手伝ってほしい」という打診が舞い込んだのである。

「名古屋ロフトさんは、社長も店長もみんな知っているし、バイヤー教育も私がさせていただいたような関係性があって、このタイミングだなと思いましたね」

そして2006年11月17日、株式会社福市を創業。ここから3月まで、「FUKUICHI MARKET」という名前で、「名古屋ロフト」に期間限定出店を果たすが、髙津さんは「見事に玉砕した」と笑う。

「全然売れませんでした。今でこそ『エシカル』という言葉が広がっていますが、当時はフェアトレードの認知が3%しかない社会ですから、そりゃあ売れませんよね。一日の売り上げが250円なんて日もありました。チャリティーじゃなくビジネスとしての立ち上げにこだわっていて、ボランティアではなくアルバイトを雇っていたので、お金がどんどん目減りしていって、まさに玉砕でした」

独自性を生み出すための「Love & sense」

このときのチャレンジは、日本にあるフェアトレード団体の商品を集めて、売り場もデザインし、全体を一つの価値観として編集して販売するというものだった。しかし、新しいものや珍しいものを求めてくる顧客に買ってもらうためには独自性が重要であると実感した髙津さんは、オリジナルブランド「Love & sense」を立ち上げ、世界各国の生産者へのアプローチとオリジナル商品の開発をスタートする。

2008年には「表参道ヒルズ」にイベント出店。NHKでもその取り組みが取り上げられるなど、注目が集まり始める。同年、「阪神梅田本店」「有楽町マルイ」、2009年には「大阪高島屋、2010年には「伊勢丹新宿店」「横浜高島屋」「天王寺MIO」といった商業施設に次々とイベント出店を果たし、一歩一歩、その認知を広げていく。またこのころ、髙津さんは一つの大きな決断をくだす。これまで経営してきたマーケティング会社を解散したのだ。

「クライアントから受注する仕事は、こちらの思いや都合だけでするわけにはいきませんよね。自分で決められない、コントロールできない部分でビジネスをしていると、言っていることとやっていることがどうしても乖離していってしまう。リスクはありましたが、フェアトレード一本に絞りました」

そして2012年、とうとう「阪急うめだ本店」に常設店をオープン。初めて「Love & Sense」は拠点を得たのである。

「阪急さんで常設店を出したいと思った理由は二つあります。一つは、タイミング。阪急さんが当時リニューアルを控えていると聞きつけて、プレゼンテーションに伺いました。リニューアルというタイミングで、何か新しいことを模索しているとすれば、フェアトレードという新しいライフスタイルを顧客に提案することは、阪急さんにとってもメリットになるはずと考えました。

そしてもう一つは、西日本で最大の規模と注目度を誇る『阪急百貨店』のもつインパクト。そこで新しいことにチャレンジできれば、いろんな人が視察にやってきます。『フェアトレードって素敵だよね』『かっこいいよね』という価値観を広げるためには、まず流通業の方々に気がついてもらう必要があるけれど、私が片っぱしから当たっていっても信用��れません。でも、それが、阪急百貨店が新たな価値のひとつとして認めたのだとすれば、インパクトはとても大きなものになるはずだと思ったんです。

このような狙いが結実したのは、当時の阪急百貨店がもつ気概も大きかったと髙津さんは分析する。

「阪急さんには阪急さんの誇りがあって、東京のモノマネではなく、独自の新しいものにチャレンジしていこうという気概がすごくあったと思うんです。私たち以外にもネタはたくさんあったはず。でも、フェアトレードの常設店を、しかも本店で、日本で初め��出す決断をしていただいた。そのおかげで、誰もが気軽に立ち寄れる場所に、フェアトレードに関心のない人たちと接点を持てる環境が整いました。本当にありがたいと思っています。」

以降、期間限定ではあるが「日本橋高島屋」など、そうそうたる百貨店に次々と出店。広がりはさらに、どんどんと加速していく。

髙津さんが切り開いてきた道から、私たちが特に学ぶべき点はなんだろう。それは、フェアトレードという市場がないところに、市場をつくるというリスクをとったことではないか。普通であれば、まず認知を広げるために、売りやすいイベントやバザーなどに出店して、自分たちをコツコツ知ってもらうことに力を注ぐのが一般的なセオリーだろう。しかし、髙津さんは商品を売るためではなく、価値観を広めるという“目指す未来”のために、フェアトレードを知らない層にリーチできる場所で勝負すると決める。マーケティングの会社を解散する。そのようにして、トライとエラーを繰り返しながら、それでもやり通してきた。この「決める」と「やり通す」を支えたのは、「強い信念」、そして「つながりの力」だろう。

次回(後編)は、福市が取り組んできた東北の復興支援事業や、これからのビジョンなどについての話を紹介する。

【PROFILE】 髙津玉枝(タカツタマエ) 大学卒業後 富士ゼロックスに営業職として入社。その後雑貨商社に転職。91年にマーケティング会社を設立。主に家庭用品・インテリアなどで百貨店や、製造業の業態開発などを行う。95年よりPR事業も手掛け掲載媒体は3500誌以上。 安いものばかりが消費者に求められることに疑問を感じた90年代後半、フェアトレードの概念を知る。インドのフェアトレード団体を訪問時、国際NGOオックスファムの商品に出会い、03年にオックスファム・ジャパンの設立に寄与。 06年に株式会社福市を設立。08年フェアトレードのセレクトショップLove&sense表参道ヒルズで立ち上げ、その後高島屋・伊勢丹・三越などでイベント出店。12年に阪急百貨店うめだ本店に初の直営ショップをオープン。フェアトレード事業に専念するため、20年続けたマーケティングの会社を解散。 東日本大震災後に、手仕事で東北支援プロジェクト「EAST LOOP」を立ち上げる。7000万円以上の売り上げをつくり、作り手に200人仕事としての収入を届けた。事業は東北に法人を設立して移管。 経産省・復興庁から、東北支援のための事業を受託。社会的課題を解決目指す企業のコンサルティングも手掛ける。 15年京都市イノベーションクラスター構想に基づき、イノベーション・キュレーター塾の塾長に任命され塾がスタート。

株式会社福市 所在地:〒550-0011 大阪市西区阿波座1-9-21 ACDCビル 2F 設立:2006年11月 資本金:1500万円 売上:非公開 従業員数:10 (パート・アルバイト含む) 事業内容:フェアトレード商品などの輸出入及び販売、フェアトレード商品などの情報提供およびコンサルティング、フェアトレード・マーケティング・販売戦略に関する講演及び出版、全各号に附帯関連する一切の業

URL:http://www.love-sense.jp/

<編集・取材・撮影:新田理恵(NPO法人ミラツク) ライター:赤司研介(NPO法人ミラツク)>

0 notes

Text

ローカルベンチャーラボ 第2期募集説明会のご案内

●●●お申込みはこちら●●●

http://localventures.jp/orientation2018/

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ローカルベンチャーラボは「ビジネス×地域での仕掛け方」で起業を目指す人のための ゼミ形式の実践型カリキュラムです。これからの時代に必要とされる8つの事業���ーマ領域について、道を切り拓いてきた起業家・専門家のもと、少数精鋭で探求する半年間のプログラム。2017年5月に第1期がスタートし、この度第2期ラボ生の募集を行っております。

説明会では、プログラムの詳細などをご紹介しています。エントリーをご検討されている方は、ぜひお気軽にご参加ください!

●●●説明会 概要●●● 日時:2018年3月07日(水)20:00〜21:30 3月19日(月)20:00〜21:30 3月24日(土)14:00〜15:30 3月30日(金)20:00〜21:30

場所:NPO法人ETIC. セミナールーム 渋谷区神南1-5-7 APPLE OHMIビル 5階 http://etic.or.jp/etic/access.html

●●●本プログラムの詳細・応募はこちら●●●

http://localventures.jp/

開講期間:2018年6月~12月 応募締切:2018年4月15日(日)23:59

地域こそ、新しいビジネス、テクノロジー、アイデアが求められる現場です。 大都市にはない豊かな地域資源・社会資本、そこにプロフェッショナルをかけあわせ、 地域に新たな価値を生み出すメンバーを募集しています!

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:ブックスキューブリック 大井実さん(後編)

図書館で本を販売し、家賃の問題を解消

地域に根ざした「ローカルブックストア」として注目されている福岡市の書店、ブックスキューブリック。前編で紹介したように、立ち上げの背景には、大井さんがイタリアで経験した居心地の良い空間を日本で実現したいという思いがあった。

しかし、「思い」だけでは、現在のように年間1億円弱の売り上げを上げるローカルブックストアをつくることはできない。大井さんには、そうした思いを実現させるための戦略があったのである。後編では、ローカルブックストアのビジネスを成り立たせるうえでの戦略を探っていこう。特にこれからローカルブックストアを開きたいと考えている方にとっては参考になるはずだ。

ローカルブックストアを始めるにあたって、特に大きなハードルとなるのが、家賃、開業資金といったお金の問題である。そうしたハードルを越えるヒントは、どこにあるのか。

まず、家賃について。ローカルブックストアに限らず、個人商店を始める方には、家賃の支払いが大きな負担となる。そうした家賃の問題を解決するために、意外にも「無書店自治体の多さ」が鍵になると大井さんは語る。

「今、地方で書店がない自治体が増えていて、文化拠点の衰退として問題なっており、自治体も課題を感じています。そこで、僕たちは自治体に『図書館と同じ空間に本屋を作りませんか』という提案をしているんです。例えば、福岡県福智町の図書館・歴史資料館『ふくちのち』では、ブックスキューブリックがセレクトした本を図書館の一角で購入できます。」

福岡県福智町の図書館・歴史資料館『ふくちのち』の一角に、暮らし・福岡・旅などをテーマにブックスキューブリックが選書した本が並ぶ。図書館で本が購入できるのは、本好きとしては嬉しい。

図書館の一角で選書した本を販売することで、図書館としてもベストセラー以外を買う予算がないという問題の解消になり、図書館に集まる方にとっては、図書館に来た時に気になる本を購入できる。さらに書店としても、家賃を抑えて本を販売することができるというように、それぞれにメリットがあるのだ。

図書館と組むことは、賃料を抑える方法としてあくまでも一例にすぎない。重要なのは、常識にとらわれずに異なるセクターも巻き込み、それぞれがメリットを得られるようにすることで、コストを下げることができる可能性があるということだ。

物件購入、クラウドファンディング…資金調達の方法はさまざま

さらに、ローカルブックストアの大きなハードルが、開業資金である。地方で書店を開く際には、新刊書店でなく古本屋を選ぶ例が多いという。というのも、取次への保証金がネックになるためだ。新刊書店に欠かせない雑誌の仕入れのためには、取次と契約する必要があるのだが、契約のためには初期在庫や月商予測の2〜3倍ほどの保証金が必要となるため、多くの方が諦めてしまう。

そのハードルを、大井さんは物件を購入して担保に当てるという方法でクリアした。

「僕の頭の中には『理想の書店』のイメージがあって、そこに雑誌がないというのは、そのイメージに反していました。だから、取次と契約して雑誌を仕入れることは必須だったんです。そこで、けやき通りに物件を約2,000万円で買って、抵当権をそこに付けることにしました。」

開業資金は約4,000万円かかったというが、その約半分は物件を担保に借り入れをして調達。さらに自身の貯金や親類からの借りた分と合わせて、開業資金とした。

「ローカルブックストアの開業資金をどう調達するかって聞かれたとき、『物件を買うことです』って答えると、みんなドーンと引いちゃうんです。でも、僕なりに計算がありました。物件を買っておけばローンを払い終わった後に家賃収入が入ってきて、老後のリスクヘッジになる。それに、月々のローンの返済も家賃を払うより安かったのです。」

開業の際に、けやき通りに面した物件を購入。この立地であれば、本屋を閉じても家賃収入が入ってくるため、リスクヘッジになるという見立てがあった。

とはいえ、物件を買うのはハードルが高いと思う方もいるかもしれない。しかし、今では資金調達の方法は他にもあると大井さんは言う。

「僕が開業した当時は、資金は銀行から借りるくらいしか方法がなかったですが、今ではクラウドファンディングで資金を募るという方法もありますよね。年間何冊まで割引する権利をあげるなどして、寄付を募るんです。あとは、地方で書店を開くなら移住者への助成金を利用して自分の生活費に充てるとか、住居を提供してもらうとかもできます。また、その地域のお役所で使う本をその書店を通して買う約束をしてもらうという方法もあるかもしれない。そういう工夫をすれば、ローカルブックストアはできるんじゃないかな。それに、今は取次も新刊書店が減っていくことに危機感を覚え、保証金のハードルを下げようとしているので、かつてほどたくさんの資金を必要としないんですよ」

実際に、和歌山市万町にある書店兼カフェ「本屋プラグ」は、もともとは炊事場付きの交流スペースだった空間を、クラウドファンディングで134万円を調達して拡張したローカルブックストアだ。地方の書店が減っているからこそ、ローカルブックストアを開くプロジェクトは共感を呼びやすく、クラウドファンディングとは親和性が高いと言えそうだ。

また、開業までに準備することは、資金だけではない。大井さんは、「ネットワークづくりはやっておいたほうがいい」と言う。

「商売は、顧客を持って始めるのが一番いいんです。そのために有効なのが、ひとつの運動にすること。『本屋が必要ですよね運動』を立ち上げちゃって、多くの人を巻き込んでいくんです。たとえば読書会開いて、本好きのネットワークをつくっていく。それを5年、10年と続けて、何百人何千人という人とつながったら、その人たちが顧客になってくれます。もしそういうことをせずに、ゼロからスタートすると大変なんですよ。僕自身がゼロからスタートしているんだけど、今考えると、無謀だなと思います」

ブックスキューブリックの場合、開業後に始まった取り組みではあるが、ブックオカがそうした運動の役割を担っているのだろう。ブックフェスティバルの企画・運営を担ったり、読書会を開いたりすることで、ネットワークを広げていくことは、顧客をつくることにつながる。これからローカルブックストアをつくる場合、もしそうしたネットワークづくりを開業前に行うことができていれば、事業の大きな推進力になるはずだ。

書店に併設されたカフェも、片手間では意味がない

さて、以上のような方法で、無事ローカルブックストアが開業できたとする。ただ、全国で書店が減っているように、ローカルブックストアのビジネスは簡単ではない。そこでよく取��れるのが、書店にカフェを併設するという方法だ。ブックスキューブリックでも、箱崎店ではカフェを併設している。カフェを始めると粗利は高くなるし、イベントが開けるようになって書籍の販売と相乗効果出るため、カフェと書店はいい組み合わせだと大井さんも言うが、ただ、と付け加える。

「大手書店チェーンが片手間にカフェを始めたりするケースがあるんですが、うまくいっていないように思います。カフェだってそんなに簡単な商売ではないですから。」

特に福岡は、飲食店のレベルが高いことで知られる。大井さんいわく、「出来合いのものを買ってきて温めて出すぐらいじゃ、お客さんは来てくれない」のだ。

そこで、ブックスキューブリックでは、カフェのメニューにもこだわる。できる限り無農薬、減農薬で育てられた野菜を使いながら、丁寧に手作りした料理を提供。パン工房「BKベーカリー」も併設して自家製パンも販売するなど、手間を惜しまない。カフェにもしっかりと力を入れてこそ、人が集まり、書店との相乗効果が生まれるという、大井さんの考えがあらわれている。

箱崎店には、「BKベーカリー」が併設。毎日焼きたてのパンが販売されている。生地には国産小麦を使用しており、もっちり、しっとりとした食感が特徴だ。

前編を読んだ方は、大井さんのことを情熱を持った方だと感じたかもしれない。しかし、ここまで読んでいただければお分かりの通り、情熱だけでなく、非常に冷静にビジネスを考えてもいるのだ。「ローカルブックスストアを立ち上げる」ということは、ロマンティックな響きを持っている。そのロマンに惹かれて、「いつかは自分も」と思っている方も少なくないだろう。ただ、実現するためには、情熱に加えて、どうやって資金を集めるのか、どうやって利益を上げていくのか、どうやって人を集めるか、といった冷静な戦略が欠かせないのではないだろうか。まさに、「“Cool heads but warm hearts.” (冷静な頭と、温かい心)」が大切なのである。

しかし、挑戦の前に諦めてしまう必要はないのかもしれない。今ではブックスキューブリックのようなローカルブックストアの事例が各地で生まれているため、そうした事例を参考にすることができるし、地域でローカルブックストアを求めている声も小さくない。そうした声を持つ人々を巻き込みながら、一緒にローカルブックストアをつくっていくことができるはずだ。大井さんは、「読書は孤独な体験ではない」と言ったが、ローカルブックストアをつくることもまた、独りで取り組むのではなく、誰かとともに取り組んでいくことができるのではないだろうか。

【PROFILE】 大井実 ブックスキューブリック店主。ブックオカ実行委員長。1961年福岡市生まれ。1985年同志社大学文学部卒業。東京・大阪・イタリアなどでイベント制作などに携わった後、2001年福岡市のけやき通りにブックスキューブリックを開業。近年珍しい新規開業の独立系小書店として全国的な知名度を得る。2006年各地に広がるブックフェスティバルの元祖と目されるブックオカを有志とともに立ち上げ、以降、毎秋に開催。2008年カフェ併設の箱崎店を開業。トークショーや展覧会を頻繁に開催し、本や著者の魅力を立体的に伝える場づくりに力を注いでいる。

会社名:有限会社キューブリック 所在地:福岡市中央区赤坂2丁目1-12 設立:2000年9月13日 資本金:10,000,000円 従業員数:11名(パート、バイト含む) 事業内容:書籍販売業、飲食業

<取材・ライター:山中康司 写真:古川佳祐 編集:坂田賢治>

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:ブックスキューブリック 大井実さん(前編)

福岡で注目されるローカルブックストア

今、書店が地域に1店舗もない「書店ゼロ自治体」が増えている。出版取次大手のトーハンが2017年7月に発表した統計によれば、全国に1896ある自治体の2割強にあたる420の自治体で、書店が1店舗もないという。

そうした状況のなかで、地域に根ざした「ローカルブックストア」として注目されている書店が、福岡市にあるブックスキューブリックだ。ブックスキューブリックは「小さな総合書店」「出会える本屋」をコンセプトに、2001年にオープンしたけやき通り店と、2008年にオープンした箱崎店の2店舗を構えている。ちなみに、「ブックスキューブリック」の名前は、映画『2001年宇宙の旅』の監督、スタンリー・キューブリックからとったものだ。

けやき通り店は約13坪、箱崎店は約20坪の売り場に、新刊雑誌はもちろん、絵本からビジネス書、文芸書に一般書までが、ジャンルを問わず揃っている。店内をぐるりと回ってみると、他の書店では出会わなかったような本と出会え、ついつい手に取ってしまう。それもそのはず、ブックスキューブリックで並ぶ本は、取次の配本に頼らず、独自に選書した本が並んでいるのだ。

ブックスキューブリック箱崎店。

店内には、セレクトされた本が並ぶ。

箱崎店には、1階に本格的なパン工房である「BKベーカリー」、2階にはカフェ「cafe KUBRICK」が併設されており、購入した本を読みながら、食事とコーヒーを楽しむこともできる。カフェの隣にある「gallery KUBRICK 」は、オープン��ャラリーとしてスペースの貸し出しを行っており、訪れた方は作家の作品を鑑賞することも可能だ。

さらに、カフェを会場に、作家や著名人を招いたトークイベントも数多く開催。これまでにも、女優の中江有里さん、翻訳家の柴田元幸さん、思想家の東浩紀さんやジャーナリストの津田大介さんなど、さまざまなジャンルの方のトークイベントが開かれてきた。

そして忘れてはならないのが、2006年から毎年秋に開催される福岡の古本市「ブックオカ」。ブックスキューブリックは、その主催店舗である。今でこそ日本各地でブックフェスティバルが開催されているが、ブックオカはその嚆矢である。毎年、期間中は多くの本好きで福岡のまちが賑わいを見せるという。12回目を迎えた2017年のブックオカは、10月20日(金)〜11月20日(月)の期間で開催。福岡市内各地の書店などで、作家や装丁家を招いたトークショーが開催されたり、古本市が開かれるなど、盛り上がりをみせた。

取材に訪れたこの日は、ブックオカの企画として、「欲望」をテーマに福岡市の書店員が選んだ本が並べられていた。帯には選んだ書店員のコメントも。

カフェ、ベーカリー、トークイベント、ブックフェスティバル…。ブックスキューブリックの活動は、本や雑誌を販売するという、いわゆる「書店」の範疇にとどまらない。そんなローカルブックストアの仕掛け人が、大井実さんである。

“強度のある体験”としての読書を提供したいという思い

さまざまな取り組みをしているブックスキューブリックだが、その背景には、大井さんの「“強度のある体験”としての読書を提供したい」という思いがある。

「今はネットが発達して、情報が溢れているじゃないですか。ネットの情報は、記憶に残らず、スーッと流れていってしまいます。だからこそ、“体験”がより意味を持ってくると思っているんです。

例えば、作家の角田光代さんがブックスキューブリックでトークショーをしてくれた時、参加者はみんな大興奮でした。そういう体験って、記憶に残るでしょう。記憶に残る体験、言い換えれば“強度のある体験”って、ネットによって記憶に残らない情報が溢れた今だからこそすごく大事。そういう体験を、本を通じてしてもらいたいと思っているんです」

箱崎店の2階で開催された、角田光代さんのトークショー。店内は参加者でいっぱいになった。

“強度のある体験”としての読書は、まったく新しい考え方や世界観との出会いを個人にもたらしてくれる。さらに、読書がもたらす出会いはそれだけではない。ブックオカが象徴的なように、人との出会いを生み出すのだ。

「読書するのは孤独な作業だと思われがちですが、実は人をつないで、地域を活性化する力を持っています。誰かに本を勧めたり、勧められたり、本の感想を共有する��とで、それまで知らなかった誰かと出会うことができるんです。最近では古本市で交流も生まれてきてるし、読書会も盛んになってるし、書評を競い合うビブリオバトルも学生の間ではやってたりしますから、ここ10年くらいで、読書が人をつなぎ、地域を盛り上げるということは認知されるようになってきている。そのきっかけを、ブックオカが作ってきたという自負はあります」

近年、「消費」よりも「体験」を求める価値観が広がっていると言われる。大井さんが指摘するような、記憶に残らない情報に溢れた社会で育った世代が、その反動として体験を求めるようになっているのだ。ブックスキューブリックが提供する体験は、そうした時代の感性とも相まって、多くの方を惹きつけているのではないだろうか。

イタリアで感じた、”個人商店があるまちの心地よさ”が原点

「“強度のある体験”としての読書を提供したい」。大井さんのその思いは、いつ、どのようにして育まれたのだろうか。

1961年に福岡市に生まれた大井さんは、1985年に同志社大学文学部を卒業後、 東京のイベント企画会社に就職。海外のファッションデザイナーやアーティストなどを招聘し、ショーや展覧会の企画・運営を担当していた。時はバブルの絶頂期である。きらびやかな世界に面白みも感じつつ、どこか大井さんは違和感も感じていたという。

「当時の仕事は派手で面白かったんだけど、なんか上滑りな感じがしたんですよ。『これだけ稼いでる』とか、『すごい有名人とつながってる』とかいう価値観の中に身を置いていて、それでいいのかなと。その反動なのかもしれないですが、『もっと落ち着いて、地に足のついたところに行きたい』みたいな思いを持つようになりました。それで思い切って、イタリアで暮らすことにしたんです。」

大井さんは28歳のとき、イタリアに渡る。ミラノで彫刻家・安田侃さんをサポートする仕事をしながら、イタリアの各地を回るなかで、その文化の豊かさに惹かれていった。

「イタリアではどのまちでも、カフェや、ジェラード屋、本屋、レコード屋、飲み屋といった個人商店がたくさんありました。そのまちに住んでいる人が、そこにある商店で、店員とコミュニケーションを取りながら買い物をする…という暮らしの姿に、僕は美しさを感じたんです。少なくとも僕は、本屋、カフェ、レコード屋、飲み屋、この4要素が充実してれば、居心地よく生きていける。ある意味、そうした個人商店はまちのインフラだと思うようになったんです。」

そうした経験から、大井さんのなかで「イタリア的な居心地の良さを、日本でどう再現するか」がテーマになった。その後帰国し、大阪で野外能舞台の企画・運営を手掛けたのち、結婚を機に福岡に戻ってきたのは大井さんが37歳の時。本が好きで、苦しい時も本に救われてきた経験を持つという大井さんは、イタリア的な居心地の良さを実現する個人商店として、書店を開こうと思い立つ。

そこから大井さんは1年間書店でアルバイトをしてノウハウを学び、2001年にけやき通りに「キューブリック」を開店。取次を介さず、大井さんが顧客にかわって選書するというスタイルでファンを増やし続けてきた。

2008年にはカフェ併設の箱崎店をオープン。「そのまちに住んでいる人が、そこにある商店で、店員とコミュニケーションを取りながら買い物をする」。大井さんがイタリアで居心地の良さを感じた空間は、今福岡のまちで形になりつつある。

ターゲットは自分自身

実は福岡市は、「天神書店戦争」という言葉があるほど大手書店チェーンがしのぎを削る場所である。そんな土地で独立系書店を開業することに、周囲からは反対もあったという。

そうした競争に勝ち残るため、事前に事業戦略、特にターゲット設定は綿密にしたのではないか。そう思っていたら、意外にもターゲットは「大井さん自身」だったという。

「自分にとっての居心地の良さを、同じように感じてくれる人はどこかにいるはずだ、という前提から始まってるんですよ。僕のような本屋好きはある程度はいるはずだし、本屋の隣にカフェがあったらいいよねって人も絶対いるはず。だから、ターゲット設定よりもそういう人たちをどう集めるのかを試行錯誤すればいい、と思ってやってきました。」

窓から日差しが差し込み、ぬくもりのあるインテリアが配置されている。こうした居心地の良い空間は、大井さん自身が居心地の良さを感じる空間を作りたいという思いから生まれているのだろう。

確かに、ローカルベンチャーを立ち上げるとき、ビジネスプランの緻密さよりも「その対象にどれだけ自分自身が愛情を持っているか」が大事になると言われることがある。

たとえば岡山県西粟倉村で毎年開催されている起業支援プログラム「西粟倉ローカルベンチャースクール」では、応募者がどれだけその事業に愛情を持っているかが重要な選考基準になるという。また、ローカルベンチャー最前線で紹介した株式会社奥飛騨ファームの滋野亮太さんも、バナナを始めとする特殊な熱帯植物の栽培という趣味を突き詰めて、同じような趣味を持つ顧客を見出した例だ。

こうした判断の背景には、大井さんと同じように、自分が好きなものを同じように好きだと感じている人はある程度おり、その人たちを顧客にすれば、ローカルでのビジネスは成り立つという判断があるからだろう。

このように、ローカルベンチャーを始める上で、自らをターゲットと見立ててそのニーズを満たしていく、ということが一つの戦略になるということを、ブックスキューブリックは教えてくれる。

【PROFILE】 大井実 ブックスキューブリック店主。ブックオカ実行委員長。1961年福岡市生まれ。1985年同志社大学文学部卒業。東京・大阪・イタリアなどでイベント制作などに携わった後、2001年福岡市のけやき通りにブックスキューブリックを開業。近年珍しい新規開業の独立系小書店として全国的な知名度を得る。2006年各地に広がるブックフェスティバルの元祖と目されるブックオカを有志とともに立ち上げ、以降、毎秋に開催。2008年カフェ併設の箱崎店を開業。トークショーや展覧会を頻繁に開催し、本や著者の魅力を立体的に伝える場づくりに力を注いでいる。

会社名:有限会社キューブリック 所在地:福岡市中央区赤坂2丁目1-12 設立:2000年9月13日 資本金:10,000,000円 従業員数:11名(パート、アルバイト含む) 事業内容:書籍販売業、飲食業

次回(後編)は、ブックスキューブリックのビジネスの背景にある戦略や、ローカルブックストアを開く際のヒントをご紹介します。

<取材・ライター:山中康司 写真:古川佳祐 編集:坂田賢治>

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:ReBuilding Center JAPAN 東野唯史さん(後編)

前編ではReBuilding Center JAPAN(略して「リビセン」)起業の動機と事業立ち上げまでのストーリーを追った。実は東野さんには、かけがえのない公私にわたるパートナーがいる。後編ではまず、リビセンの要でもある2人の関係に迫る。

パートナーとできることを持ち寄って

リビセンの前身は、東野唯史(あずの・ただふみ)さんと華南子(かなこ)さんから成る空間づくりユニット「medicala(メヂカラ)」だ。2人は得意分野が異なる夫婦。気付いたら、補い合うように一緒に働き始めていたと言う。

出会いのキッカケは世界旅行だった。帰国後、東野さんは2年ほどフリーランスの空間デザイナーとして全国各地を飛び回り、華南子さんは都内のゲストハウスの女将をしていて、一緒にいられる時間が少なかった。

medicala結成後は、華南子さんが移動女将のように東野さんの現場に同行し、プロジェクトの進行を支え、「現場めし!(げんばめし)」でメンバーを元気付けた。そこからは、2人はいつも一緒だ。「お互い仕事とプライベートの境があまりないのが心地いい」と東野さんは語る。

medicalaは現場の近くに住みながら物件をつくりあげるスタイルで、最初の現場は「マスヤゲストハウス」のある諏訪で、最後の現場も諏訪の近くの松本市だった。2人は、ここ長野に根を下ろし、リビセンを立ち上げた。

「華南子はスタッフ管理や運営、感情などソフト面が得意。僕はモノを創ったりデザインしたり、論理的思考が得意。できることを持ち寄ったらリビセンができた。華南子がいなかったら、リビセンはやっていない」と東野さん。これは、ノロケではなく仕事論である。

▲リビセンの窓の外には信州の山の緑が広がる

起業1年目の採用は「お手紙」を重視

現在のリビセンスタッフは東野さん夫妻を除いて5人。20後半から30代前半と全員若い。うち1人はクラウドファンディング開始時からの初期メンバーで、3人は、2016年12月に出した求人に対する約20人の応募者から採用した。

人選で大事にしたのは「未来を共有できるか」ということ。それを探るためにも、文字数制限のない「お手紙」の提出を求めた。フリーフォーマットで書く志望動機である。

「独り善がりな人は、それが文章に表れてしまう。リビセンのことを考えているか。リビセンの先に見ている未来をイメージできているか。そのあたりを見た。そこのモチベーションって、採用後はコントロールできない気がしていて」と東野さん。

スタートアップの時期だからこそ、スキルの高さ以上に、思いの共有を重視した。

ここ最近、東野さんたちは、会社の理念を「リビセン君」と呼び擬人化している。リビセン君は常に正義であり、経営陣かスタッフかは関係なく、リビセン君の意に反する行動を取るようなことがあったら、お互いに注意し合おうと決めた。

また、medicala時代から変わらず、東野さんたちはスタッフと食卓を囲む時間を大切にしている。これは理念の共有にも役立つ。社員全員が移住者で社宅住まいなので、華南子さん手づくりの夕食を毎日一緒に食べる。最近は、金曜のみ交代制でスタッフがつくっている。

▲古材を使った手づくりのインテリアグッズも販売している

企業として、全体会議のほかに、個人面談も毎月2時間ずつ行う。東野さん夫妻とスタッフの三者面談だ。食事の時の雰囲気が最近良くないから、蛍光灯を変えよう、音楽を流そう、など、細やかに意見をくみ上げて環境を改善する。

効率化を求め過ぎない、コミュニケーションを大切にする、そういった基本がブレないように、東野さん夫妻が隅々まで心配りしていることが分かる。

▲今日も近所のおばあちゃんが片付けている蔵から、貴重な品々をレスキューしてきた

諏訪だからできたこと

古材や古道具を山ほど扱うリビセンの���うな事業は地代の高い都市では成立し得ない。東野さん夫妻も拠点を東京から長野に移して、起業を実現した。ではなぜ諏訪なのか。「マスヤゲストハウス」とのご縁の他に、東野さんはたくさんの利点を挙げた。

・最寄り駅(上諏訪駅)に新宿直通の特急あずさが停まる ・古材を近所で調達できる(他地方と同じく高齢化・過疎化が進んでおり、残念なことだが、引き取りきれないほど近隣で古民家の解体がある) ・日本の真ん中。新宿からは上記の電車のほかに甲州街道経由の車でも。名古屋からは中山道経由で。新潟や西日本からも案外アクセスが良い。古材活用文化を全国に広げる拠点にはぴったり ・昔から甲州街道と中山道の交差点にあたる宿場町なのでよそ者(移住者)にやさしい ・温泉が湧いている(リビセン社宅は風呂なし。よってスタッフは毎日、地区の温泉三昧)

敢えて欠点を挙げれば、一次産業がない諏訪では、農業・漁業参入を機に移住というパターンが使えない。しかし「東洋のスイス」とも呼ばれる諏訪にはセイコーエプソンなど大企業の精密機械工場が多いので、職種にこだわらなければ基本的に求人は豊富だという。

地域連携の新しい動き

移住促進に関して今、下諏訪町で大きなプロジェクトが動いている。町が厚生労働省から4000坪の土地とそこに建つ約5000平米の旧労災リハビリセンターを買い取り、体験移住の拠点として、リノベーションするのだ。

25平米ぐらいの約20部屋が、移住者や企業のサテライトオフィス用に生まれ変わる。もちろん古材活用も計画に組み込まれていて、低予算リノベーションをリビセンが手伝う。

プロジェクト名は「ホシスメバ」。星が丘という地名と、すでに下諏訪にある移住交流拠点「mee mee center Sumeba (ミーミーセンター・スメバ)」を合わせたネーミングだ。2017年12月には都市生活者を下諏訪にいざなう「リノベツアー」を東野さんがディレクションするそうだ。

▲下諏訪の「mee mee center Sumeba(ミーミーセンター スメバ)」。同施設のFacebookページには、東野さんがディレクションする「ホシスメバ」リノベツアーの写真もアップされている

ここ10年ほど地道に変化を積み重ねてきた下諏訪では、商店街のおかみさんたちのお世話で、「マスヤゲストハウス」女将のきょんさん(斉藤希生子さん)が物件を見つけて起業した。東野さんたちが、そこのリノベーションに呼ばれ、移住者が移住者を招き、芋づる式にコミュニティーが豊かになってきた。

「下諏訪(しもすわ)」は諏訪市外にある諏訪郡下諏訪町のこと。一方、JR下諏訪駅の隣駅にある「上諏訪(かみすわ)」は、多くの地域を含む諏訪市の一部だ。

諏訪市では、東野さんにリビセンの建物を紹介してくれた友人(前編のかっちゃん)の家の日本酒「眞澄」が有名。かっちゃんの母・クミさん主導でハウスメーカーとコラボした新たなまちづくりも始まっている。近所に住む東野さんたちも、その全てに少しずつ関わっている。

「やっぱりカフェをつくって良かった。皆さんが来てくれるし、古材を見てもらえるキッカケにもなっていますから」

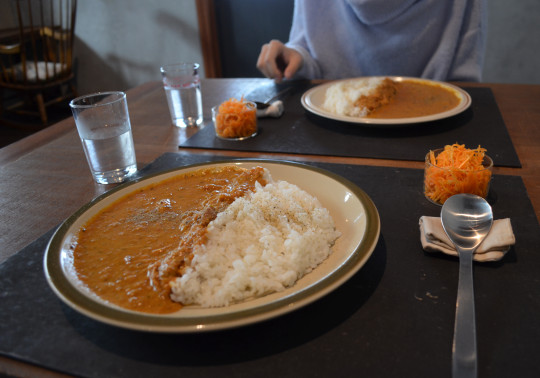

▲リビセンカフェの特製カレー。とろとろのルーに野菜エキスがたっぷり

インタビューの最後、主な読者は都会で働くビジネスパーソンだと改めて伝えると、東野さんが「もやもやしているなら、とりあえず仕事をやめたら」と言う。聞けば、華南子さんは「やめさせ名人」で、思い切れず迷い続けている人を何人も決断させてきたそうだ。

そばに来た華南子さんに、彼らに何を言うのか聞くと、ズバリ一言。 「本当に(そのままでいいの)?」 そう。もうグラグラに迷っている人ならば、この小さな問いの一押しで十分なのだろう。「そこにいても幸せになれないと自分で分かっている子には、悩んでいる時間がもったいないと伝えるんです」と華南子さん。

東野さんたちにはゲストハウスの友達が多いので、とりあえず、多彩な人が集まるゲストハウスに行ってみたら?と勧める。そこから実際に人生が変わっていく人も少なくないという。

最後に華南子さんがつぶやいた「私たちだけじゃない。みんな誰かの転機になっている」という温かい言葉が、カフェを包む古材の風合いのように、じんわりと胸に浸透していった。

2人の人柄が生み出す空間と、古(いにしえ)を尊ぶリビセンの精神は、これからも多くの人生を巻き込みながら成長していくに違いない。

▲広い店内にわずか30��という、都心では考えられないぜいたくなカフェ空間

【PROFILE】 東野唯史(あずの・ただふみ) 会社名:株式会社リビルディングセンタージャパン 所在地:長野県諏訪市小和田3-8 設立: 2016年 代表者:東野唯史 資本金:200万円 従業員数:5名(東野夫妻を含め7名) 事業内容:古材・小道具の買い取りと販売、家具製作、空間デザイン

<取材:橋田知世 ライター:瀬戸内千代>

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:ReBuilding Center JAPAN 東野唯史さん(前編)

毎週のように満杯になるゴミ袋。買っては捨て、また買うという大量生産&消費の生活に、私たちはいつから慣れてしまったのだろう。ゴミがほとんど出ない循環型の暮らしを営んでいたひと昔前、人々は布や竹といったサステナブルな素材に囲まれ、家屋も多くは木造だった。その当時の貴重な家やモノが今、日本から急速に姿を消そうとしている。

デザインの力でモノの命を永らえる

「お金があればモノが買える。壊れても、修理するより安く新しいモノが買えてしまう。そもそも長く使いたいモノを買わなくなってしまった。価値とコストのバランスが崩れているところに問題があると思います」 と語るのは、空間デザイナーでReBuilding Center JAPAN代表取締役の東野唯史(あずの・ただふみ)さん。

日本がバブル全盛期に向かっていた1984年の生まれだが、戦前や高度経済成長期前の素朴な生活の手触りを知っている。デザインの仕事を通して、自分の祖父母より年長の古材や古道具と向き合ってきたからだ。

▲昭和世代には懐かしい黒電話

日本は少子高齢化の超先進国。その影響で、全国で空き家が急増中だ。戦後の急ごしらえの家はもちろん、本来ならば何百年も持ちそうな木造の立派な家も、主(あるじ)を失えば急速に老朽化していく。そして、戦火を免れた貴重な木造住宅が、次々と取り壊されていく。

「もしこのまま50年も過ぎたら、もう古い木材は手に入らなくなる。それはすごくもったいないと思ったんです。文化として古材が循環する仕組みをつくっていきたい。起業の時は、その思いが第一にありました」

▲壊される家々から救い出された木材たち。端材なら100円玉で気軽に買える

ヒトの一生の何倍もの時間をかけて育つ木材は、人工物のように量産できない。古民家の梁や柱には、もう今では絶対に手に入らないような材が使われていたりもする。それらが人知れず燃やされ、この世から消えてしまっているのだ。

思いを募らせた東野さんは2016年、妻の華南子(かなこ)さんや仲間と、古材を回収し活用する「ReBuilding Center JAPAN(リビルディングセンタージャパン、略して「リビセン」)を起業した。

古民家の木材や使われなくなった家財道具を引き取り、それを整備し分類して、必要とする人に向けて販売する場を、新たに長野に創出したのだ。

▲何人もの人に愛用されてきた味わい深い木製の家具。ゴミ処理場行きだったモノたちが、すんでのところで東野さんたちに救われ、リビセンで命を吹き返していく。

「デザインで世界を良くしなさい」という恩師の教えを大学卒業後もずっと大切にしていた東野さんだからこそ、スピードを増す時代の中で打ち捨てられていくモノの本質的な価値に気付けたのだろう。

▲蔵からレスキューされた古い木棚の引き出し。裏側に筆書きで「御大典(ごたいてん)記念」とあるのは、90年以上前の昭和天皇即位のことだろうか。想像がふくらむ

本場ポートランドから「のれん分け」

東野さんの「ReBuilding Center JAPAN」は、米国オレゴン州のポートランドにある本家本元の「ReBuilding Center」から名前とロゴの使用許可を得てオープンした。

先進的なまちづくりで知られるポートランド。人口60万人程度の町に、古材や古道具が並ぶサルベージショップが5軒以上あり、壊れたら直して使う、古いモノも簡単には捨てない、そんな文化が根付いているという。

本家ReBuilding Centerと出会う5年前に、東野さんは人生の転機を迎えていた。

恩師の言葉通りデザインで世界に貢献するには、「もっと自分のスキルを高めないといけない。たくさん新しい情報を取り入れたい」と考え、3年勤めた展示会ブースデザインの会社を辞めて、一人、世界を巡る旅に出たのだ。

メディアで知った「Q Drum(キュードラム)」のデザインも、東野さんの背中を押した。ニューヨークの「Design for the Other 90%」展に出品されたという途上国向けのこの作品は、子どもが50Lもの水を何kmも転がして運べる画期的な形をしていた。

「あの発想は現地の問題を知らないとできない。デザイン力を付ける前に、そもそも問題に気付く力が大事なんだと感じました」。

こうして初めて日本を出た東野さん。今度は、電気もないケニアの村で、「パソコンがないとCADもCGも操れず、何もプレゼンできない」と気付く。「特定の条件の下でしか稼げないデザイナーという職能は人間として弱い。そこからは抜けたい」と思ったそうだ。この世界一周は東野さんを大きく変えた。おまけに、旅行中に発信していたブログやTwitterをキッカケに一生もののパートナーとも出会った(妻・華南子さんについては後編で)。

そして2015年7月に友人を訪ねて行った地が、ポートランドだった。ReBuilding Centerにも立ち寄ったが、日本で似た活動を始めたいと思い立ったのは帰国後だ。メールで相談したら、とんとん拍子に同じ店名使用の許可が下り、特製ロゴまでもらえたのだった。

▲古材でつくられたリビセンロゴ

何かに背中を押されるように

起業当時の苦労を聞かれて「ない」と断言できる人も珍しい。東野さんは、そんな稀有な起業家の一人だ。話を聞いていると、大変なことは当然あったが覚悟していたし「想定内だった」ということらしい。運が強かったことに加えて、心の準備が万全だったということだ。

確かに、東野さんは幸運に恵まれた。クラウドファンディングでは目標額を超える540万円が集まった。オープンの準備には大勢の「リビセンお助け隊」がボランティアとして駆け付けた。足りない資金も、周囲の人が近くの都市銀行支店長とつないでくれたおかげで、すぐに借りることができた。何より「神がかっている」と周囲からもうらやまれたのは、ラッキーな物件との出合いだ。

リビセンの建物は1000平米ある3階建てのビルで、上諏訪駅から徒歩10分の場所にある。最寄り駅からの道は、良い雰囲気の商店街だ(写真は開店前の朝に撮影)。

「ここに来て友達になった同年代のかっちゃんに相談したら、3日後ぐらいに20年近く物置になっていた建築会社の本社ビルを紹介してくれました。この手の物件は通常、用途変更が難しくて時間も費用もかさむものですが、ここは完了検査済証も確認申請書もばっちりそろっていた。しかも、建築基準法が改訂された3年後の増築工事確認申請書があって、新耐震基準を満たしていることも証明できた。こんな物件、なかなかありません。もう、神様に『お前たちはここでやれ』と決められたような状況でした(笑)」

▲エントランスにあるフロア案内も素敵

ビルのオーナーである建築会社社長はかっちゃんの知り合い。事業計画書を用意して会った30分後には、貸してもらえることが決まった。

東野さんが初めて諏訪にやってきたのは、「マスヤゲストハウス」のリノベーションを依頼された時。 キーパーソンである「かっちゃん(宮坂勝彦さん)」は、地元で「真澄(ますみ)」という日本酒をつくっている宮坂醸造の跡取り息子で、マスヤゲストハウスの仕事を通して親しくなった。

▲東野さんたちがリノベーションした「マスヤゲストハウス」

東野さんが手掛ける空間デザインは、コミュニケーションなくしては成り立たない。地元の人を巻き込み、自身も巻き込まれ、次々と新しい展開を生み出す。諏訪に「とんとん拍子で」誕生したリビセンも、そんな産物の一つなのだ。

近隣から続々と集まる古材

オープンしたリビセンは、古材回収にあたり、「解体業者には営業をかけない」と決めた���依頼を受けて自分たちで行って初めて分かる情報を大切にしているからだ。引き取り当日の写真と一緒にモノのストーリーを商品に添えることもある。

依頼主の多くは年配の家主。利用者からの口コミや、子ども世代からの紹介、出演したテレビ番組などで評判が広がり、開店して約1年になる現在、月10~15件のレスキュー(古材・古道具引き取り)があるという。

エリアは、高速道路を使わずに1時間以内に着く範囲に限定している。取り壊しでなく掃除に伴う不用品排出もあるとは���え、その小さなエリアで、これだけの需要があることに驚く。しかも知らないうちに近所で解体が終わってしまっているケースも珍しくないという。

利用者は買い取り(売却)かギフト(無償提供)を選べるが、最近は買い取りがほとんど。リビセンの古材の値付けは、木材の新旧には関係なく幅や厚みなどによって一定のルールに基づいて、スタッフが判断している。

平均的な買い取り価格は、軽トラ満タンの古材と古道具で約5000円。2トントラック満タンで2、3万円。1時間以内の作業であれば、壁や木材のはがしなどが発生しても解体料はもらわない。利用者からすれば、ゴミ処分なら1、2万円、解体業者に残置物の撤去を頼めば数十万円の出費になるのが通常なので、その差額は大きい。

それに、十分な売り場面積を持つリビセンは、トタンや木材のほか、工具や小道具類も引き取る。ベニヤとプラスチック以外は、壊れていなければ、だいたい断わらない。

そうしてレスキューしたモノが並ぶリビセンの販売コーナーでは、多種多様な古材がより取り見取りだ。一般の材木屋だと樹種によって値段が変わるが、プロ向けの店ではないリビセンでは、針葉樹か広葉樹かの二分法である。木材の年代も関係ない。

「お客さんは木材の時代を見て価値があるから選ぶというよりは、あくまでも自分の好みで求める木を選ぶ」と東野さん。確かに年代や樹種による違いは、素人にはよく分からない。

逆に言えば、安価な材も高価な材も同じような値段で売られているから、分かる人には掘り出し物が見つかる可能性が高い。古材ならではの釿(ちょうな)仕上げの木材なども、区別せず並んでいる。 東野さんは「仕入れに来て、自分の店で売る人がいても構わない」とおおらかだ。

カフェは間口を広げるコンテンツ

ポートランドのリビセンと異なり、日本版リビセンにはカフェがある。これは東野さんの起業前からの戦略だった。

「日本とポートランドでは文化的背景が違います。古材を売るだけでは当然一般の人は来ない。ハードルを下げるためのコンテンツとして、僕らはカフェを選んだわけです」

東野さんは、起業の時点で事業の3本柱を次のように決めた。

● ビルダーズセンター:古材��レスキュー(買い取り)、販売、古材を使った家具製作 ● カルチャーセンター:カフェ運営、イベント企画、古材再利用文化を広める活動 ● デザインセンター:古材の可能性を広げる空間デザイン、家具デザイン

カフェは広報ツールの一つという位置付けだから、大きめの窓から、古材売り場が見渡せる配置になっている。

▲カフェの椅子もリサイクル家具。座面の張替えは、移住者が始めた下諏訪の椅子張り店「Zatowa(ざとわ)」で。リビセンは古材の製材も家具の製造・修繕も、地元の職人に依頼。地域で仕事をシェアしている

支援を受けて好調な滑り出し

リビセン経営の3本柱のうち、カルチャーセンターとデザインセンターの収支計画は比較的簡単だった。カフェは何軒もつくって経営アドバイスまでしてきた経験があるし、デザインはもともと本業だったので、年間売り上げの予測が立つのだ。

問題は、ビルダーズセンターだった。古材の売れ方は全く読めない。どれぐらいの量をレスキューできるかも分からない。手探りだった。最初の役員報酬を非常に低く設定するという力技の収支計画で、東野さんは起業した。

結果、初年度の決算はどうだったのか。

「デザインとカルチャーの売り上げが同じぐらいで、ビルダーズがその倍ぐらいでした。初年度から黒字になったのは、クラウドファンディングのおかげですね。雑収入に540万円が乗りましたから。スタッフにボーナスも払えたし良かったです」

次年度からが勝負と言えそうだ。日本の消費者の意識が変わりつつあるのは、追い風だろう。

このところ「リフォーム」よりも間取りの変更など大幅な改修を含む「リノベーション」という言葉が、テレビ番組の影響もあってメジャー化した。

東野さんの分析では、東日本大震災も関係している。震災を機に、モノの価値観が崩れたと言う人が少なくない。また、若い世代の低所得も影響している。何でもお金を出せば買えるマーケットの「カネとモノの大循環」の輪に入れない人が増えてきているのだ。

大衆化したDIYは割高かつ、あか抜けない場合があるが、「本来的な意味でのDIYは安いしカッコイイ」と東野さん。低所得者層が増大しつつある今だからこそ、安く手に入り自分でつくれるオシャレなモノは重宝されるはずだ。

リビセン主催のワークショップでは、家庭でも再現できるよう、特殊な工具を使わずに、簡単にオシャレなモノをつくる方法を教える。参加者は、ほとんど工具を使ったことがない親子や夫婦。一緒に住む家のテーブル(3時間3万円で完成)をつくりにくるカップルもいる。

「楽し��たくましく生きていく」を掲げるリビセンは、ますます時代の傾向と合致していくだろう。東野さんは「手づくりだからダサくてもイイなんて、それは違う」と笑ってみせた。

関わる人みんなを幸せに

古材を使った店舗やゲストハウスのリノベーションを多数手掛けてきた東野さんに信念を尋ねると、「関わる人みんなを幸せに」という素敵な言葉が聞けた。もちろんその背景には、「それがいずれ、口コミで次の仕事につながる」という、したたかな見通しもある。

「僕の事業は、古材を活用する文化を醸成するのが目的です。と言ってもNPOではなく株式会社だから、スタッフの生活も守らなくてはいけない。施主や工務店にも気持ちよく(カフェやゲストハウスを)オープンしてもらいたい。そのバランス感覚が大事です」

例えば、施主に対しては、限られた予算で良いものをつくるために、時には自社の売り上げを犠牲にして、古材の自前調達や他社の汎用品を勧める。「買うより安いから創りませんか」と家具製作をレクチャーすることもある。その代わり、言うべきことは言う。

▲リビセンのカフェカウンター

低予算で全ての要望に応えられない時には、できませんと断る。一番頑張らないといけない施主が怠けていて現場の空気が悪くなっていたら、「誰の店(空間)ですか」と怒る。必ず施主の事業計画と収支計画を見せてもらい、末永い成功を願って「めっちゃ突っ込む」。

「建築業界は稼ごうと思えば、すごく稼げてしまう業界」と語る東野さんは、とても正直者だと思う。古材使用を条件にしつつ、安く抑えられるポイントをクライアント目線で探る。

そして、「うちは基本的に、最終的なアウトプットと比較した場合のコストバランスは非常にいいと思う」と自負できる仕事を残している。 やはり東野さんにあるのは運だけではなかった。やるべきことをやっているのである。

【PROFILE】 東野唯史(あずの・ただふみ) 会社名:株式会社リビルディングセンタージャパン 所在地:長野県諏訪市小和田3-8 設立: 2016年 代表者:東野唯史 資本金:200万円 従業員数:5名(東野夫妻を含め7名) 事業内容:古材・古道具の買い取りと販売、家具製作、空間デザイン、カフェの運営

次回(後編)は、パートナーと働くということ、若いスタッフから成る「リビセン」の運営のこと、地域との関係などをご紹介します。

<取材:橋田知世 ライター:瀬戸内千代>

1 note

·

View note

Text

ローカルベンチャー最前線:HOTEL NUPKA 総支配人 坂口琴美さん(後編)

東京で縮まった、ふるさととの距離。 十勝の魅力をどう表現し、伝えていくかーー。

東京の下町で飲食店の経営に成功し、順風満帆な10代、20代を過ごした坂口さん。「すべてが初めての経験だったけれど、怖いもの知らずだからできたことがたくさんあ���ました。ひとつひとつ壁を乗り越えて物事を理解したり、仕組みがわかったり。いろんな人に助けられて……そう考えると、私はただのラッキーな人なのかもしれませんね(笑)」と冗談っぽく笑う。向き合って話していると、ついホテルのオーナーであることを忘れてしまうくらい自然体。が、一方でしなやかでありながらブレない「芯」の強さが垣間見える。

千駄木のハンバーガーショップが軌道に乗り始めたころ、東京に居住する十勝出身の若手が集う「とかち東京クラブ」のメンバーが集まる機会があった。それは昼夜を問わず、夢中で働いてきた坂口さんが当時の“自分らしい”ワーキングスタイルを実現できた頃だった。「それまでは特に地元に強い思いもなく、今、目の前にある暮らしが精一杯。でも仕事が充実していて、体も心もきっと少しだけラクになったときに、ふと地元のことを思ったり、高校時代のお友達と会って懐かしいなぁという気持ちになりました」と振り返る。

「とかち東京クラブの定例会(飲み会)で、私のお店を利用してくれたりすることもあって、うれしかったですね。みんなの話を聞いていたら、やっぱり十勝はいいところだなって。あらためて気づくことがたくさんありました」と語る、坂口さん。次第に「じゃあ、十勝の魅力をどうやって表現して、発信していったらいいんだろう」と考え始めたのだと言う。

▲「旅のはじまりのビール」を販売している東京根津にある「HOTEL GRAPHY(ホテルグラフィ)」でクラフトビールと十勝短編映画「my little guidebook」上映会を開催した時の1枚。グラフィーのメンバーに支えられ、東京と十勝が一つになる夜。

十勝を元気にしたい!という思いで つながった同志に誘われ、ホテルの共同オーナーに!?

▲農水省主催のフードアクション・ニッポン アワード授賞式にて。地元十勝の農家さんと造るクラフトビール「旅のはじまりのビール」が、全国1008商品の中から10品に選ばれました。創業前からともに事業の運営や夢を共有する十勝出身の柏尾哲哉氏(左)、「旅のはじまりのビール」のレシピ開発や醸造責任を担っている本庄啓介氏(右) 。本庄氏は元キリンビール、アウグスビールの醸造責任者であり、柏尾さんの大学時代の先輩でもある。

���かち東京クラブで、いつも話題にのぼっていたのは十勝の魅力をもっと、より多くの人に発信できないかということ。 「国内だけでなく世界に向けた発信をしたいという思いがありました。そこで思いついたのが、十勝を舞台にしたストーリーと映像を作って発信しようと」。

なかなか大胆な発想にも思えるが、坂口さんはニューヨークから東京に拠点を移していた後輩の映像作家、逢坂芳郎さんに話を持ちかけた。そこから仲間を募り、映画『マイ・リトル・ガイドブック』を完成させた。台湾の旅行会社で働く主人公が、まだ知られていない北海道の観光資源を見つけるために十勝に派遣され、地元の人との出会いの中でドラマが生まれるストーリーだが、思った以上の反響があったのだそう。

この映画づくりの中心となったのが、同じ十勝出身の柏尾哲哉さん。柏尾さんは東京で弁護士として働く一方、生まれ育った帯広の、中心市街地の空洞化が進んで人通りが減り、かつてのにぎわいを失った景色を憂いでいた。「映画を通じて十勝を訪れる新しい人の流れを作り出したい!」。それは坂口さんと柏尾さんの共通の思いだった。

そんなとき柏尾さんが、帯広駅から徒歩3分の飲食街の一画で昭和48年から営業を続けていた老舗「ホテルみのや」が廃業しているという情報を入手。

「ここなら帯広の中心市街地から、十勝に何か貢献できるかも知れない」と感じた柏尾さんは、坂口さんに「帯広のまちのまん中で宿をやりませんか?」と声をかけた。

「学生時代のアルバイト、東京での自営を経て、日々お客さまと接することにやりがいを感じていた中、いつか宿を開こうと思っていた私は、東京・谷中の寺町にある長屋で、宿を開く準備に取りかかろうとしていた時期がありました」という坂口さん。 「ところが、ちょうどそのタイミングで東日本大震災が起きて、計画は白紙に。柏尾さんはそのことも知っていたので、声をかけてもらった時はうれしかったけれど、正直迷いました。東京の仕事もあるし、資金の準備も必要だし……」。

ところが柏尾さんは一歩先をいく行動に出る。ホテルみのやの所有者に相談し、「まちづくりのために生かしたい」という思いを丁寧に伝えた。結果、土地と建物を譲ってもらうことになり、「琴美さん!買って来ちゃいました!帯広でやりませんか、宿?」と声をかけたのだ。 このひと言が、現在のホテルヌプカに至るストーリーの始まりだった。

廃業したホテルに新たな価値を創造し、帯広の中心市街地を 盛り上げたい。共同経営という決断

▲旧ホテルみのや=写真左=オープンしたのは、坂口さんが生まれる前の昭和48年。スクエアな外観に、風合いのあるタイル張りが印象的な外観は当時のまま。右の写真は現在のホテルヌプカ。

「そこからはもう、またまた��まぐるしくて(笑)。『私、委託で運営はしません。やるなら共同オーナーにさせてください』って柏尾さんに(言いました)」と坂口さんは振り返る。面白い場所を点で作るのではなく、中心地全体を盛り上げて、面白い人がたくさん集まってくるエリアにしたいという大きな理想がある中で、「いざ2、3年経って、すぐに辞められるという状況にもしたくなかったし、東京のお店を犠牲にして取り組まなければならない部分も大きかったので、リスキーですけど、そう決めました。それくらい責任を持たないと、たぶん続けられないと思うから」。

そこで坂口さんは、柏尾さんとともに共同代表として、「十勝シティデザイン株式会社」を立ち上げ、いよいよ一大プロジェクトのスタートをきる。同社の事業は、宿泊施設やカフェの運営をはじめ、音楽やアート、セミナーなどのイベント運営、十勝に来た旅行者の旅のお手伝いなどだ。 以降、東京で購入した古いマンションと、帯広の賃貸マンションを頻繁に行き来する、忙しい日々に突入した。

しかしながら、オープンまでの道のりは決して平坦ではなかった。ホテルみのやが廃業するまでの数十年間は、まったく設備投資がなされていなかったため、老朽化した設備を再稼働するためには大工事が必要だったのだという。よって、オープンまでに2年の月日を要し、フルリノベーションの末にようやく完成。「ホテルヌプカ」は平成28年3月、開業した。

全国・世界から訪れる旅人を「暮らすような旅」で おもてなしするホテルヌプカを、十勝の新たな魅力に

▲帯広の中心市街地をほっこり灯すホテルヌプカの1階部分。「まち・ひと・もの・こと・場所」をつなぐ拠点=Urban Lodgeを目指している。

宿泊施設とカフェ/BARの複合施設「ホテルヌプカ」は今、十勝・帯広への自分らしい旅の拠点として、まちの中から自然の中へバウンドする発着点として、さらに地元の人が集まる場として活用され、坂口さんの活動や発信は“感度”の高い道民や旅人たちからの注目を集めている。

一階はホテルのロビーであり、カフェやバーを併設。入り口には薪が置かれ、ぬくもりを感じられる空間に。奥のカウンターでは十勝産大麦麦芽100%を使用したオリジナルのクラフトビールや十勝の食材をふんだんに使った美味しいおつまみを食べることができる。ここはホテルのゲストだけでなく、地元の人も気軽に入ることできる。坂口さんや柏尾さん、スタッフ、また外部企画のイベントも随時開催され、全国、全世界から十勝を訪れるゲストと地元の人との交流の場にもなっている。

「十勝と世界をつなげる役割を果たしたい」という思いから「十勝の自然と街を旅するホテル」をイメージ。それは確かなカタチとなって、人と人、まちと人をつないでいる。 ちなみに2〜5階はシンプルで温かみのあるデザインを基調としたドミトリーと個室、それぞれのタイプの客室やランドリールームがあり、アートやグラフィック等のディレクションには十勝出身の若手クリエイター達をパートナーに迎えて、十勝に暮らす人々の日常の視点からホテルを作り上げた。

“外からの視点”を大切に、いいところ探しをして 十勝の無限の可能性をカタチにできたら

▲ホテルヌプカで働くスタッフと。前列中央が坂口さん。

坂口さんが今、大切にしているのは、“外からの視点”。「地元の人にとってはあまりなじみのないことや、逆にあたりまえすぎることも、別のまちではわりと普通っていうことって、たくさんあるような気がします。そう考えると、まちの可能性は意外と外から入ってきた人たちの視点によって、広がることも多いのかなと。例えば、私が東京出身の人に、地元の話をすると『すごいね、それ!』って驚かれたりすることが、結構多いんですね。『こんなに美味しいチーズを作る工房が、そんなにいっぱいあるの?』とかね。最初は私自身も、“中の視点”で『何がすごいの?』って感じなんですけど、言われてみたら『確かにすごいじゃん』っていう気持ちになっていて」。

とかちの“いいところ”を笑顔で語る彼女の表情を見ていると、なんだかわくわくする。そんなふうに思っていたら、「すごい!って思う人の伝えるパワーって、とっても強いし、輝いていますよね。でも当たり前と思っているとなかなかパワーには結びつかない。田舎ほど、“外からの視点”に気付きをもらえたら、どんどん可能性は広がりますよね」。まさにその言葉を、坂口さん自身が無意識に体現していると筆者は感じた。

そういう意味においても全国、世界から訪れる旅人と出会えるホテルヌプカは、坂口さんにとって職場でありながら、情報の発信基地にもなっている。そして何より、今一番心地のいい“居場所”になっているのかも知れない。旅人と地元をつないで、一緒に楽しい時間を過ごせる場所に、そしていつでも戻ってこられるみんなの居場所にーー。

【プロフィール】 坂口 琴美(さかぐちことみ) ホテル&カフェ ヌプカ総支配人 。十勝シティデザイン株式会社 代表取締役。幕別町出身。2000年より東京都内にて飲食店の運営に携わり、2003年に個人事業主として自身がオーナーを務める飲食店をオープンさせる。2014年にホテルヌプカのプロジェクトを立ち上げ、2016年3月に開業。現在に至る。

会社名:十勝シティデザイン株式会社 所在地:北海道帯広市西2条南10丁目20-3 設立:2014年8月19日 資本金:50,000,000円(パート・アルバイト含む) 従業員数:社員12名 事業内容:不動産賃貸業、不動産管理業、飲食事業、広告業、ホテル業、旅行業、酒類の卸売及び販売、人材派遣業及び人材紹介業、レンタカー業及びその仲介 www.nupka.jp

取材・ライター:市田愛子 編集:伊藤衝

1 note

·

View note

Text

ローカルベンチャー最前線:HOTEL NUPKA 総支配人 坂口琴美さん(前編)

とかちで「暮らすような旅」を演出する 小さなリノベーションホテル、ホテルヌプカ

▲やわらかな女性らしい語り口が印象的な坂口さん。話を聞くうち、経営者としてのぶれない軸とタフさが垣間見えた。

とかち(十勝)とは北海道の地名ではなく、帯広を中心とする周辺市町村一帯のこと。雄大な日高山脈の麓に広がるその大地は、自然はもとより、肥沃な大地が育む食や文化、温泉など豊かな恵みの宝庫だ。“とかち晴れ”と称される広い青空が広がる田園地帯は美しく、まさにニッポンの原風景を思わせてくれる。

この魅力ある土地を舞台に、2016年春、小さなリノベーションホテルの挑戦が始まった。アイヌ語で「原野」を意味するヌプカと名付けられたそのホテルで、総支配人を務めているのが坂口琴美さん。実は彼女、このホテルのオーナーでもある(東京で弁護士として働く柏尾哲哉氏と共同オーナー)。 小柄でほっこりした見た目同様に、ゆっくりやさしく言葉を選びながら、相手の心に語りかけるように話す坂口さんのどこに、これほど大きなチャレンジに挑む精神力が潜んでいるのか、はじめは皆目見当もつかなかった。

「とかちの大自然と街を旅するホテル」、ここで「暮らすような旅」を楽しんで欲しいという思いが届く空間。その“はじまり”の場所、ホテルヌプカのエントランスに一番近いラウンジで、坂口さんのこれまでと今、そして気になるこれからのことをたっぷり聞いた。

高校生のときにテキサスに留学。故郷のことを思ったり、 自分のアイデンティティを感じるきっかけに

帯広の隣町で生まれ育った坂口さんは、幼いころから音楽と語学が好きだった。帯広の進学校に入学したが、「机に向かう勉強はあまり好きじゃなかったけれど、父のすすめで小さいころから英会話を習っていたから語学は好きでしたね。でもネイティブの方と話すと全然会話にならなくて、このままだとなんとなく外国人とコミュニケーションが取れるくらいの語学力で終わってしまうなと思って、少し焦りはじめたんです。中学生になったころには、どこか海外に行きたいっていう気持ちがどんどん強くなっていたけれど、やっと留学できるとなったのは、姉の短大卒業が見えたころ。私が高校3年生になるときです。思えば、それが私にとって初めての海外生活。いろいろな経験をして、外(国)の文化を知るきっかけになりました」と語る。これが坂口さんの「旅」のはじまりーー。

▲帰国前、ダラス・フォートワース空港にて。高校3年生を過ごしたデソート高校の同級生たちと記念のスナップ。

留学で訪れたのは、テキサス。「当たり前ですが留学先の候補としてあがってきたのは治安が良く、安全なエリアばかり。でもせっかく行くなら、もっとディープな地域がいいなと思いました。日本人がたくさんいる環境に身を置いたら、一緒に遊んでしまって何も喋れないまま帰ってくることになる……そんな思いがよぎって。今まで経験したことのない、例えば人種差別という概念もそれまでは全然わからなかったので、あえて人種差別があるくらいのところに行かせてくださいと熱望しました(笑)。もしかしたら自分が差別を受けるターゲットになるかもしれないけれど、せっかく行くならこれこそがアメリカ!っていう、場所に行きたかったんです」。

実際に行ってみると「もう、ショッキングな出来事の連続でした。黒人の家からの初登校。スクールバスに乗るとすぐに白人からは無視をされる。その一方でどこに暮らしているのかも知らないクラスメイトの白人と服装や音楽の趣味が合って、救われた気分になったり。でもまた、ランチタイムにカフェテリアに行くと黒、白、ヒスパニック(メキシカン系)といった具合にエリアごとに人種がパキッと分かれていて、ちらほらと華人が混じっているくらい。初日に居場所なんてどこにもなく、まずはチェコやブラジルから来ている同じ立場の留学生たちとの交流することから始まりました。ネイティブたちとの時間を育み始めたのは、その後少しずつ時間をかけてという感じでした。そして、みんなとにかくいろんなことを聞いてくるんです。私は質問されることに慣れていないし、答えられない自分にもどかしさを感じていました。そういうことがあって母国のこと、故郷のことをあらためて思ったり、自分のアイデンティティを感じるようにはなりましたね。大学も現地の大学を受けるための準備をしたりしていたんですけど、ここは一度日本に戻った方がいいかもしれないと思い直して、帰国しました」。

アルバイトを通して、都会の多様性にふれた大学時代。 「まだまだ世の中にはいいものがたくさんある!」

1年余りの留学を終え、日本の大学に入学。両親は漠然と公務員や教員を目指すことを望んでいたというが、坂口さんはこれまで知る限りの中で、職業の選択肢が限られているようにも感じて、窮屈さを覚えていた。時は就職氷河期。自分の将来を思い描くことができずにいたが、進学を機に上京し、また新しい扉が開けたという。

「東京で驚いたのは、とにかくいろんな仕事があるんだということ。『エディターって何?』『ラジオのパーソナリティーがずっと英語を話している!』って、全部新鮮(笑)。田舎だと、一人がいろいろできたほうが重宝されるけど、東京ではより専門性の高い仕事が求められていて、部門ごとに選択肢がたくさんある。なんて素敵なんだろうって思いました。でも、それもつかの間。��きなり広がった世界の中で、自分がどう生きたらいいのか、わからなくなってしまったんです。私は一体、何に向いているんだろうって。完全に自分探しの迷路にはまっていました」。

とはいえ、働くことが好きだった坂口さん。進学後、ほどなくしてジャズバーで働き始めたことが、彼女の未来を新たな方向に切り拓く。「外国人のお客さんも多かったので英語で伝えたいことや、日本や自分の住む地域の教えてあげたいことを話せるのがうれしくて。翻訳のアルバイトをしたこともあったけれど、雇用主の意向で、こうやって翻訳してくださいって言われて翻訳をしているよりは、実際に人と会話して求められていることを伝えることが自分には向いているのかなと思いました。さらにマスターがもともとジャズ以外の音楽にも詳しい方だったり、作ってもらったカクテルがとってもおいしくてびっくりしたり。知れば、まだまだ世の中にいいもの、自分の知らないものがたくさんあるんだなと実感しました(笑)。それはそれは刺激的な日々。本当に楽しかったです」と目を輝かせて振り返った。

▲大学時代にアルバイトをしていたジャズバーにて、カウンター越しに常連さんたちと。美味しいカクテルや、幅広いジャンルのレコードに囲まれ刺激を受けていたころ。

何もわからない状態で、はじめての店舗経営。 縁とノリ、持ち前の思い切りのよさが功を奏し、大成功!

大学3年生になった頃には、フレンチやイタリアンのお店の厨房でシェフのお手伝いをしたり、「とにかく作ることが楽しくて、没頭していた」と言う。「そんなに飲食店のアルバイトをして、いつかお店をやりたいの?」と尋ねられたことも多かったと言うが「実はそんな気持ちもあまりなくて(笑)。ただ作るのが好き、作る人が好きというか……」と無邪気に笑う。きっと、当時彼女にその質問をした人たちは、拍子抜けしたに違いない。

ところが、そんな彼女に転機が訪れる。「やめちゃうお店があるから、見に行ってみない?」とお客さんに誘われたり、当時交際していた彼がそれまで兄弟で営んでいたお店を離れて別店舗を開くタイミングだったので、結局そこで一緒にお店を切り盛りすることに。「都内とは言え、辺鄙な場所にある物件だったので、家賃は17〜18万円くらい。敷金礼金も2カ月と、アパートの契約とあまり変わらなかったので、これくらいだったらなんとかやってみれるかもって思いました。中学を卒業してから5〜6年、接客のアルバイト経験はあったものの、就職活動を天秤にかけて結局、飲食店の経営をスタートしました」。大学3年生の終わりのことだった。思い切りよく決断したダイニングバーの経営こそ、今日の坂口さんの第一歩だったのかも知れない。それからは怒濤の日々だったという。

長く続けてきたアルバイト先の後任が見つからず、「仕事は掛け持ち。自分たちのお店では人を雇い、接客・営業・経理・管理・掃除……とすべてを経験しました。もうとにかく目の前に立ちはだかる壁を越えて行くしかなかったので、卒業するまでは睡眠時間がほとんどなかったです」と振り返った。「私の人生はよいご縁とタイミング、勢いと周囲との信頼関係で構成されているのかもしれませんね。もちろん、保守的な自分もいるんですけど、今ならやってみてもいいかも!っていうタイミングが要所要所にあって、ちゃんとのっかってこられたから、結果オーライですかね(笑)?」。

最初のお店の経営は順調だったそう。周囲のメンバーとカフェや食堂も続々オープンさせ、いずれも繁盛店に。「軌道に乗るまでには時間のかかる店もたくさんありましたが、一緒に作っていったパートナーたちがまた面白くて魅力的な面々ばかりでした」。

今から19年ほど前のこととはいえ、次々にステップを踏む彼女の人生は本当にめまぐるしい。「実は今も北千住にはお店があるんですよ。私自身が体調を崩したり、スタッフの入れ替えがあったりして、ずっと同じ形でやっているわけではないですし、今は経営に直接携わっているわけではありませんが、時々顔を出しています」。現在、東京で彼女���経営しているお店は25歳のときにオープンした、千駄木のハンバーガーショップ。飲食店を営み始めて、7〜8年くらいは両親になかなか応援してもらえなかったという坂口さん。「それはそうですよね。親にとっては貯蓄をする間も無く北海道の田舎町から留学までさせ、私立の大学に行かせた挙げ句に、就職活動もせずに飲食店を始めてしまう。おまけに在学中に飲食店を始めるなど、どこをどう理解していいのかわかるはずもないですよね」。北千住ではみんなでお店をしていましたが、千駄木のお店は一人での切り盛り。それが何年か続いた頃、ようやく両親がお店に遊びに来てくれたんです。涙が出そうでした。都心からすぐの千駄木に越してから、しばらく疎遠になっていた地元(十勝)の人たちとの縁もつながって、今があります」。

右も左もわからず、銀行にお金を借りて多店舗経営を手がけた度胸と経験、蓄積した知恵は、彼女の財産になった。

▲2003年にオープンさせた手作りハンバーガー店の厨房にて。店内でライブをしたり、アーティストの作品展示を行ったのはこの頃から。

ここで一度話を戻すが、坂口さんは現在、北海道帯広市の中心市街地にあるホテルヌプカのオーナーである。彼女の「今」と「これから」は後編にて。

【PROFILE】

坂口 琴美(さかぐちことみ) ホテル&カフェ ヌプカ総支配人 。十勝シティデザイン株式会社 代表取締役。幕別町出身。2000年より東京都内にて飲食店の運営に携わり、2003年に個人事業主として自身がオーナーを務める飲食店をオープンさせる。2014年にホテルヌプカのプロジェクトを立ち上げ、2016年3月に開業。現在に至る。

会社名:十勝シティデザイン株式会社 所在地:北海道帯広市西2条南10丁目20-3 設立:2014年8月19日 資本金:50,000,000円 従業員数:社員12名(パート・アルバイト含む) 事業内容:不動産賃貸業、不動産管理業、飲食事業、広告業、ホテル業、旅行業、酒類の卸売及び販売、人材派遣業及び人材紹介業、レンタカー業及びその仲介 www.nupka.jp

取材・ライター:市田愛子 編集:伊藤衝

1 note

·

View note

Text

ローカルベンチャー最前線:secca inc. 上町達也さん・柳井友一さん(後編)

挑戦者を支え、仲間を増やす。クリエイティブ集団が描く壮大なビジョンとは

3Dの最先端技術と工芸の伝統的な技術で新しいものづくりを実践しているseccaの上町達也さんと柳井友一さん。前編ではインハウスデザイナーとして活躍していた彼らが起業するまでのストーリーを紹介した。後編ではつくり手を支えるseccaの企業風土や金沢でのものづくり、二人が考える次の挑戦について話をうかがった。

新しいクリエイティブの芽を組織全体で育てる

seccaには上町さんと柳井さんのほかにも7名のメンバーが在籍している。その一人、金沢出身の北出斎太郎(きたで・さいたろう)さんの肩書きはなんとギター職人だ。高校卒業後、長野県松本市の楽器メーカーでギターづくりの技術を磨いていた北出さんは、自分にしか作れないギターを模索していた。そんな時に上町さんたちと出会い意気投合。2016年にseccaのメンバーとして加わることになった。

▲北出さんは楽器メーカーでCADを使った設計なども行っていたそう

▲圧縮した杉でつくられたオリジナルギター「Singular」。各パーツにもこだわり、一つひとつ北出さんの手によって組み立てられる

なぜギター職人の北出さんがseccaの一員になったのだろうか。上町さんにはこんな考えがあった。

「seccaが入居しているビルには木工ができるフロアもあるので、ここでギターづくりをやってみてはと勧めました。彼がつくるギターに惚れ込んだこともあり、いいものをつくりだす環境をsecca全体でバックアップできればと思ったんです。自分のギターづくりに専念してもらいながら、secca全体の仕事には2割ほど関わってくれたらいいと伝えました。いろんな分野のクリエイティビティが交わり、お互いのノウハウを出し合いながら化学反応を起こせたら、seccaメンバーの総和でしか実現できないものづくりができるはずです」

企業に所属しながら自分の好きなものづくりができるとは、つくり手にとって夢のような条件だ。

▲この木工室から北出さんのギターが生まれている

「とはいえ、メンバーに満足できる給料を払えるようになるにはまだまだなので、僕は資金繰りを考える日々です。自分たちのやりたい活動がきちんと持続できる体力と組織力をつけ、北出のような新しい挑戦者を支えられる仕組みをつくっていきたいと思っています」と上町さんは力強く語る。

seccaの事業は工業デザインの委託業務も積極的に行っている。しかし、デザインの一部だけに関わる案件だけでなく、ブラ���ディングやプロモーションなど企画段階から製造まで一貫して手がける案件が増えている。デザインの受託で得た人の繋がりや、クライアントでもあり尊敬する経営者たちから学んだ思考が、器や楽器などの自社製品に確実に良い影響を与えているのだ。

▲未来の鍵を提案する「tsumug」をはじめ、新しい価値を生み出そうとしている製品のデザイン依頼が多い

▲すみだ水族館「江戸リウム」の壁面デザインなど、大きな空間の演出も手がけている

自分たちのやりたいことを追求しすぎては事業が成り立たないし、稼ぎを求めすぎるとつまらなくなる。そのバランスをとるのは難しいが、seccaはその両輪がどちらもうまく循環し始めていた。

根付いた風土、人との距離、金沢だからこそできるものづくり

上町さんや柳井さんにとって金沢でものづくりをするというのはどういうことなのだろうか。

「漆のことなら輪島塗や山中塗、金箔なら金沢箔など、地元の職人がすぐそばにいて相談できる環境は“工芸のまち”金沢ならではですね。ものづくりに関して言えば、このまちでできないことはないと思っています。職人の高齢化は気になるところですが、若い職人さんも県外から少しずつ増えていますし、何よりも一緒に新しい価値観をつくろうという想いに共感してくれるのは本当にありがたいです。僕たちのやっていることは職人さんたちの協力なしではできませんから」と柳井さん。

▲「東京だと、おそらく工房を構えてものづくりはできないでしょうね」と柳井さん

上町さんも続く。

「金沢で工芸を中心とした産業が発展したのは、江戸時代、加賀藩を治めていた前田家の文化施策によるもの。たくさんの職人たちが全国から加賀藩に集まり、それによってすばらしい工芸品がつくられました。今、個人でものづくりをしている方も多いですが、一人でできることには限界がある。予算も時間もタイトな今の時代に圧倒的なものをつくるためには、やはり人の力を結集しなければならないと痛感しています。金沢は昔からいろんな文脈を持った人たちが行き交う風土が根付いてきたこともあり、県外出身の僕たちにも快く協力してくれる方が多いです。これからもさまざまな人たちとつながりながら、今しかできないものづくりを追求していきたいですね」

▲「金沢は都会と違い、適度に人とつながりつつ、一人にもなれる。そんな距離感も心地よいです」と上町さん

最近では都会から離れた地域で起業を志す人が増えているが、「都会が疲れたから地方へという選択は避けた方がいい」と上町さんは言う。逃げではなく攻めるためにローカルを選ぶのであれば、きっと視界は開けるはずだ。

今後3年を目処に売り上げ2億円を目指しているsecca。ものづくりの設備拡張や、飲食店の再チャレンジなど、上町さんにはまだまだ金沢の地で挑戦したいことが山ほどある。これからのseccaの動きにますます目が離せない。

【PROFILE】

上町達也(うえまち・たつや)

金沢美術工芸大学卒業。カメラメーカーのデザイン部を経て、「secca inc.(株式会社雪花)」を設立。

柳井友一(やない・ゆういち)

金沢美術工芸大学卒業。オーディオ機器メーカーのデザインセンターを経て、2010年、多治見市陶磁器意匠研究所入所。2012年、金沢卯辰山工芸工房に所属。2015年「secca inc」に参画。取締役に就く。

secca inc.(株式会社雪花)

所在地:石川県金沢市昭和町12-6 6F

設立:2013年8月

代表社員:上町達也

資本金:900万円

売上:4000万円(2016年度実績)

社員数:9名 ※内、アルバイト3名(2017年11月現在)

事業内容:デザインの受託、自社製品の製造・販売

URL:http://secca.co.jp/

(取材:山倉あゆみ、石原藍 ライター:石原藍 写真:増田あかり、secca inc.)

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:secca inc. 上町達也さん・柳井友一さん(前編)

工芸技術と最先端技術が生み出す、新しいものづくりの形

北陸の玄関口と言われる石川県金沢市。昔から多くの工芸が育まれてきたこの地域で、あるクリエイティブユニットが注目されている。プロダクトデザイナーの上町達也(うえまち・たつや)さんと柳井友一(やない・ゆういち)さんが率いる「secca(雪花)」だ。彼らが手がけているのは、最先端のデジタル技術と工芸のアナログ技術を掛け合わせた、オリジナルのテーブルウェア。“工芸のまち”金沢から発信を続ける彼らのスタイルには、ローカルでものづくりをするためのさまざまなヒントが隠されていた。

工芸と3Dデジタル技術を掛け合わせたseccaのものづくり

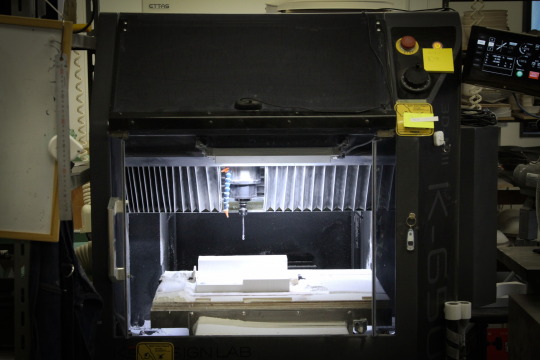

seccaのオフィスがあるのは、JR金沢駅から徒歩約5分のビル。エレベーターで6階に上がると、ビルの中とは思えない光景が広がっていた。電気窯にたくさんの釉薬が並んだ棚、3D切削機まで揃った空間は、まさに工房そのものだった。聞けば、このビルには以前デザイン系の専門学校が入っていたという。居抜きで残されていた設備もあり、ものづくりには最適な環境が揃っていたそうだ。

▲ビルの6階とは思えないseccaの工房

2013年に設立したseccaが注目されるきっかけとなったのは、独特な形状の器やオブジェ。波打ったような曲線、手にするとしっくりと馴染む感触。今まで見たことのない不思議なプロダクトは、すべてこの工房でつくられている。

▲オリジナルテーブルウェア「ASCEL(アセル)」。スタッキングもできるなど、“機能美”にこだわっている

数学的な曲線を用いた複雑なデザインの石膏型を3D切削機で製作して焼き物に展開したり、3Dプリンターでつくった生地に地場の職人が漆や金箔といった工芸技術を施した製品をつくったりなど、seccaの製造手法はとてもユニークだ。最先端技術を使ったseccaのものづくりは「未来工芸」とも言われているそう。たしかにデザインは近未来的だが、古くから日本に馴染みのある手仕事の技術が使われているせいか、不思議と無機質な感じはない。

▲デジタルとアナログのミックスによって生まれるseccaのプロダクト

▲seccaのものづくりには、この3D切削機が大活躍する

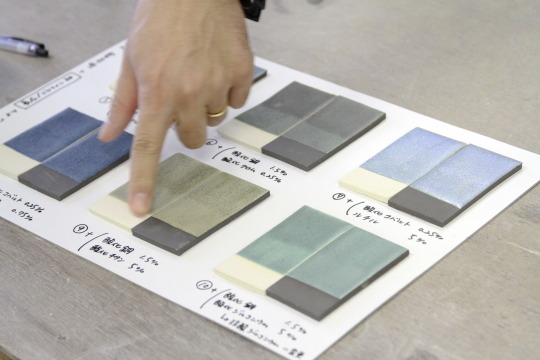

形状もさることながら、色や質感の表現も豊かだ。工房では釉薬の調合も行っており、膨大な種類の中から色を組み合わせ、好みの色に仕上げていく。

▲青や緑といっても、色のニュアンスはさまざま。下地の色によっても発色が変わるため、色のパターンは無限に広がる

seccaの器は金沢の老舗料亭の間で話題となり、「蔦屋家電」や「BEAMS JAPAN」での展示販売をきっかけに広く周知されるようになった。繊細なつくり方ゆえに量産ができないので、巷では“幻の器”と言われることも。今後はECでの販売や複数の料理人でseccaの器をシェアし、料理表現を研究する活動など、少しずつ規模を拡大する予定だ。

量産型から孫の代まで続くものづくりへ

代表の上町さんは岐阜県出身、柳井さんは島���県出身とどちらも県外からのIターンだ。もともと二人は金沢美術工芸大学でプロダクトデザインを学び、卒業後、上町さんはカメラメーカー、柳井さんはオーディオ機器メーカーに入社した。それぞれインハウスデザイナーとして活躍していたが、自分たちがデザインしたプロダクトが半年も経たずに値崩れし、消費されていく量産型のものづくりに大きな疑問を持っていたという。

「新商品を出しては淘汰されていく、そんな流れのなかでデザインをしていくことにビジョンを持つことができませんでした。例えばカップ一つでも孫の代まで使えるようなプロダクトに関わりたいと思うようになったんです」

もともと手を動かすことが好きだった柳井さんは、陶芸の道へ。岐阜県多治見市にある「多治見市陶磁器意匠研究所」に入所し、その後、石川県の「金沢卯辰山工芸工房」で陶芸のスキルを学んだ。

▲seccaの器づくりには柳井さんの技術やアイデアが欠かせない

紆余曲折を経て生まれた起業への覚悟

上町さんも柳井さんと同様、インハウスでのものづくりに違和感を感じていたが、東日本大震災を機に、人の価値観を支える“食”を強く意識するようになった。

「空間、器、料理といった食体験を一貫して提案する飲食店をつくりたいと起業を志すようになりました。そこで、ものづくりを含めた食文化が豊かな金沢なら、背中を押してもらえるという直感で金沢に移住を決めたんです。器の相談をきっかけに柳井と再会しました」

▲「楽しくて、美味しくて、心地よい食体験からアカデミックではない食育ができないか、当時はそんな構想を練っていました」と上町さん

金沢に移住後、農業を学び、なんとハヤシライスの専門店までオープンしてしまった上町さん。ハヤシライスは素材や製法��もこだわり、最後までルーをきれいにすくうことができるハヤシライス専用の器を柳井さんとともに開発した。しかし、デザイン業務と飲食店運営の両立は想像以上に難しく、1年半で見直すことに。結果、飲食店を閉め、ものづくりの立場に集中し、料理人と協業する形で食に貢献する道を見出しました。

「念願だった飲食店を続けることができなかったのは、経営というものに対してあまりにも無知だったからだと思っています。また、自分がやるべきことを自分自身で理解できていませんでした。

900万円あった自己資金は2年で底をつき、投資家であり、seccaの取締役でもある宮田人司(みやた・ひとし)さんの協力のもと、理解ある投資家から470万円投資していただきました。スタートに立ち戻り、とにかくがむしゃらに仕事をしましたね。」

それまでは自分のやりたいことを自分のお金でまかなってきた上町さん。投資家から“人様のお金を預かった”ことで、会社を経営することに対する意識が大きく変わったという。起業した直後1期目は100万円くらいの売上だったが、3年で4000万円に。収支を見直し、経営目線を取り入れたことで、3期目にして黒字を達成した。

ものづくりと経営とのバランスを考え、柳井さんは器づくりをメインに担当し、上町さんは経営に注力し、デザインはともに行うという役割分担が生まれた。二つの歯車が噛み合い、seccaはようやく走り始めたのだ。

【PROFILE】 上町達也(うえまち・たつや) 金沢美術工芸大学卒業。カメラメーカーのデザイン部を経て、「secca inc.(株式会社雪花)」を設立。

柳井友一(やない・ゆういち) 金沢美術工芸大学卒業。オーディオ機器メーカーのデザインセンターを経て、2010年、多治見市陶磁器意匠研究所入所。2012年、金沢卯辰山工芸工房に所属。2015年「secca inc」に参画。取締役に就く。

secca inc.(株式会社雪花) 所在地:石川県金沢市昭和町12-6 6F 設立:2013年8月 代表社員:上町達也 資本金:900万円 売上:4000万円(2016年度実績) 社員数:9名 ※内、アルバイト3名(2017年11月現在) 事業内容:デザインの受託、自社製品の製造・販売 URL:http://secca.co.jp/

(取材:山倉あゆみ、石原藍 ライター:石原藍 写真:増田あかり、secca inc.)

0 notes

Text

【イベントレポート】ローカルベンチャーラボ特別公開講座 「地域におけるスポーツクラブの可能性と未来展望」

ローカルベンチャーラボでは、様々な分野で新たな挑戦をしているゲストをお招きした公開講座を開催しています。

2017年9月14日(木)に開催した特別公開講座では、2014年11月に四国リーグFC今治のオーナーに就任し、FC今治を起点にした地域密着型の選手育成の仕組みづくりや、そこから派生する海外含めた人材交流による地域への波及効果も目指している岡田武史氏をゲストにお招きし、「地域におけるスポーツクラブの可能性と未来展望」についてお話いただきました。

今回は、その内容の一部をお届けします。

クラブが生き残るためには、地域が元気でないといけない

僕はいまFC今治を起点に地方創生に関わるような取り組みをしていますが、もともとは地方創生に取り組もうと思ってなかったんですよ。ことのはじめは、2014年のブラジルW杯。日本代表がグループ予選で敗退したことで、日本のサッカーは方向転換が必要だと思いました。

サッカーの強豪国スペインのサッカーは、自由だと言われます。でも、実は「プレーモデル」というサッカーの型を16歳までに叩き込んでいる。その土台にあるから、自由にプレーできるんですね。

一方、日本の選手は、自分で自由にプレーするのではなく、「どうプレーしたらいいですか?」と聞きに来る。自分で考えることこそがサッカーの醍醐味なんだけどね。それに気づいて以来、僕は監督として選手に自由にプレーさせるようになったんですよ。でも、ヨーロッパのようにプレーモデルが土台にあるわけじゃないから、日本のチームはなにかが崩れだしたら、ガタガタ崩れてしまうんです。

どうしたら日本のサッカーがもっと強くなるか。日本の武術には「守破離」という言葉がありますね。僕はサッカーにも「守破離」があるという仮説を持ちました。プレーモデルのような型を身に付けた上でこそ、自由なプレーができる。そうした考え方に基づいた「岡田メソッド」というのを試したい、と思うようになりました。

そんな考えに共感してくれたのがFC今治の先輩で、「ぜひやりたい。でもその代わり、株式の50%くらい持ってくれ」と。そのくらい覚悟を持ってやれよ、ということだと思うのですが、そういった経緯で、FC今治のオーナーになることになりました。

それまでは今治に来ても、ほとんど1泊の滞在だったので気付かなかったのですが、あらためてゆっくり街を歩いてみると、いろいろ気付くんですね。デパートがなくなっている。港に続く商店街は昼間誰も歩いていない。そうした光景を目にした時に、「FC今治が成功したとしても、拠点となるこの街自体がなくなっちゃうんじゃないか?」という危機感を覚えました。FC今治が生き残るためには、地域が元気でないといけないんですよね。そう思ったので、地域が元気になるような方法を考えるようになりました。だから、もともとは地方創生なんて考えてなかったんですよね。

フットボールパークで今治を盛り上げる

そこで今やっているのが、「今治モデル」と僕が呼んでいる取り組みです。たとえば、お客さんにサッカーの試合を見ていただくだけではなく、いろいろなワクワクがあり、人と人のつながりができる「フットボールパーク」をコンセプトにしたスタジアムを、今治に作るプロジェクトがあります。

スポーツビジネスの原点は、スタジアムを満員にするということ。そうしたビジネスの成功事例として、海外の話が引き合いに出されることがありますが、日本とは事情が違うんですよね。ヨーロッパは、週末ほとんどの店が閉まってるんですよ。やることがない。唯一サッカーが娯楽の選択肢なんです。じゃあアメリカはといえば、大半の人口がカントリーサイドに住んでいて、実際にスタジアムに行ける人は一握り。一方でテレビを見ている人の率が高く、テレビの放映権が日本の10倍。そうしたヨーロッパやアメリカと同じビジネスモデルでは、日本では成功しないんです。

そこで思いついたのが、スタジアムをテーマパークにすること。スタジアムだけでなく、ステージ、フードコート、アトラクション、プールなどを設けて、サッカーだけでなく、音楽やダンス、お笑いなど、さまざまなエンターテイメントが体験できるテーマパーク、つまり「フットボールパーク」を作ろうと。

実際そんな「フットボールパーク構想」をもとにデザインした「ありがとうサービス.夢スタジアム」が、9月10日にこけら落としイベントを迎えました。18の食のブースや、DANCE EARTH PARTYやお笑い芸人の友近さんなどのパフォーマンス、チームアドバイザーのラモス瑠偉さんのトークなど、サッカーの試合以外にも楽しめる催しをたくさん行いました。

その日、スタジアムで泣いてるおばさんがいて、「どうしたんですか?」とスタッフが声をかけたそうです。そしたら、「岡田さんが今治に来た当初は、街を荒らしていくんだろうと思っていた」と。「だけど、本当にこんなこと光景が今治で実現されたなんて、信じられない」と言うそうなんですよ。もしかしたらその方は、サッカーをあまり知らないかもしれません。そうした方でも、スタジアムに来て感動してもらえる。そんなフットボールパークを作ることがでたと思っています。今は、1万5千人収容のスタジアムを立てる計画がスタートしているんですよ。今度はそのスタジアムを満員にして、もっと多くの方を笑顔にしたいですね。

目に見えない資本の重要性

FC今治の企業理念は、「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」です。FC今治のサイトにも書いてありますが、心の豊かさを大切にする社会とは、売り上げや資本金、GDPといった目に見える資本ではなく、知恵、信頼、共感など数字に表せない目に見えない資本を大切にする社会です。

なぜサッカークラブがそんなことやるか。今の貨幣資本主義は、必ず行き詰まるからです。グローバルマネーが世界を駆け巡り、格差が生まれ、社会全体に閉塞感がある。そんな今だからこそ、目に見える資本ではなく、目に見えない資本を大切にしていく必要があるんです。FC今治は、勇気や感動など、まさに目に見えないものをお客さんに買ってもらっています。そうした目に見えない資本に価値を見出す社会が来ないと、閉塞感は打破できません。

さらにFC今治は、「バリチャレンジユニバーシティ」という、全国から若者が集まって社会変革のアイデアを考えるワークショップや、しまなみアースランドで野外体験教育や冒険教育、環境教育も行っています。

こうした、「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」ための取り組みの原点は、「子供達にどういう社会を残したいか」という問いです。僕自身も一人の父親として、1000兆円を超える国の財政赤字や環境破壊、隣国との緊張関係など、このままの社会を子供達に残していいのだろうか、という思いがあります。だから次世代のために、社会を少しでも良くするような取り組みにチャレンジしているのです。

夢と地味な仕事、どちらも欠かせない

僕はよく「“岡田ウイルス”を撒いている」と言われます。夢を語るので、周りに夢が伝染するんですね。だから「岡田ウイルス」と。フットボールパーク構想もそのひとつです。

その根っこにあるのは、妄想なんです。僕が日本代表の監督を務めたFIFAワールドカップ南アフリカ大会では、僕の妄想では決勝に行って、ドイツ代表と試合してるんです。1-0で負けている終了間際に、右からのクロスに岡崎がダイビングヘッドでゴールを決めて、延長に突入。延長では明らかに相手の選手のダイブなのにPKを取られて、僕が文句を言ったら、オーストリア人のレフェリーがドイツ語で「黙っとけ!」って。僕はドイツ留学してたから、ドイツ語わかるんですよ。で、「なんだこのやろう!」って怒って、コーチやみんなに「やめてください!」って止められて。……で、結局負けるんだけどね(笑)。

僕はそれくらい、リアルに妄想をするんですよ。あらゆる状況をシュミレーションをする。だからフットボールパーク構想も、実現する前から実現した時の光景が思い描けているんです。それでFC今治のスタッフにも、「スタジアムが満員になって、大勢のお客さんがTシャツを買いに来る光景がちゃんと思い描けているか?」って聞いてました。リアルな妄想だからこそ人に語ることができて、伝播するんです。

でも、夢を実現するためには、地味な仕事もありますよ。「岡田は有名だからお金が集まって、夢を実現できるんだろう」という人がいるけど、わかってない。僕は雨の日でもなんでも、真っ先に客席に飛んでいいって、「ありがとうございました」って、2000人くらいサインしてますからね。大変ですよ。

やっぱり夢を語るだけじゃダメ。綺麗事だけじゃいけないんです。だから、ドロドロになってやります。だって、オーナーはスタッフのみんなに飯を食べさせなきゃいけないんだから。そのプレッシャーはすごいですよ。代表監督のときは、不安で夜中に目が覚めることなんてなかったですけど、経営者になってからはありますからね。それくらい、スタッフのみんなにきちんと給料を払わないといけないっていう気持ちは強くあるんですよ。

あと僕が大切にしているのは、フットワークを軽くすること。座禅に関する言葉で、「淵黙雷声(へんもくらいせい)」というものがあります。弟子がお釈迦さんに、悟りとはどういうものかと尋ねたら、深く沈黙した。その沈黙が雷のように大きな声に聞こえたという話から来ています。お釈迦さんは、「悟りがなにかと能書きを垂れていないで、まずやってみろ」と無言で伝えたんです。

この「淵黙雷声」という言葉が示しているように、面白そうなことがあったら挑戦してみる。FC今治も、「今治で面白そうなことができそうだ」と思ってやってみたら思った以上に大変で、「やめようかな」と思う頃にはみんなが付いてきていてあとに引けなくなっている(笑)。そんなことの繰り返しですよ。だから、特に若い人には、まずやってみろ。一歩踏み出してみろと伝えたいですね。

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:有限会社モーハウス 光畑由佳さん(後編)

生地屋が身近な倉敷で育ち、大学で被服の構造を学び、オリジナルの授乳服で起業した光畑さん。前編では、授乳服をメディアとして新しいライフスタイルを広めようと考えたキッカケや、起業までのストーリーをお届けしました。後編では、授乳服の「モーハウス」の現在の体制や今後の展開について紹介します。

都心の青山ショップを発信拠点に

当事者が辛い体験から生み出したオリジナルの授乳服は、発案者である光畑さんの人生ばかりでなく、ユーザーとなった国内外の多くのお母さんたちの人生をも、大きく変化させた。

創業当初は、なんと顧客の3人に2人が御礼状を送ってくれたと言う。自分の子育てが終わったら辞めるかもしれないという気持ちは、愛用者の声に押されて、どこかに消えた。

▲赤ちゃんの沐浴にも使えるオリジナルの「授乳壱拾弐体絵図てぬぐひ」1200円。光畑さんの起業のきっかけになった「電車の中で」の授乳も描かれている。

2005年には、東京・渋谷に「青山ショップ」をオープン。人通りの多い青山通りで、授乳服のあるライフスタイルを発信し始めた。当初は2年ぐらいでたたむつもりだったが、2014年に同じ青山通り沿いで移転し、今もアンテナショップとしての役割を果たしている。

「あの界隈は、外国人やNGOの方やビジネスマンや学生、いろいろな方が通るんです。青山で授乳服を見せて、しかも子連れ出勤したら、非常にインパクトがあるんじゃないかと考えました。ここなら、来るお母さんたちも喜んでくれるし、思い切ってスタートしました」

移転前の青山ショップの賃料は高かった。現在の青山ショップの地代は少し下がったが、1階なので安くはない。いずれも、入居希望者が複数いる人気物件だったが、事業内容のためか、大家さんが選んでくれた。

客足の割には賃料が高く、青山ショップ単独では採算が合わないことは分かっていた。それでも続けるのは、女性のライフスタイルを変える「メディアとしての授乳服」という信念の表れである。

つくばという地域あってのビジネス

モーハウスは、光畑さんが結婚後に引っ越してきた茨城県のつくば市郊外で誕生した。今は本社オフィスの他に、ララガーデンつくば内に「つくばショップ」がある。2016年11月に、モール内で移転して、リニューアルオープンした。

▲つくばショップ

▲保健室のようなホッとできる空間

新店舗は、上りエスカレーターを2階で降りた目の前。抜群の立地だ。白いベッドは、授乳やおむつ替えに使える。気軽に育児相談ができてママたちが元気になれる場として、学校の保健室をイメージしたという。店舗内には他にもソファや椅子があり、歩き疲れたお母さんも、ホッと一息つける。

幼児用の絵本もあり、上の子も飽きずに待ってくれそうだ。商品棚には衣類と並んで、「里芋粉」が売られていた。乳房が張って痛い時、この粉を練って、ひんやりとしたもちのようにして貼ると楽になる。むやみに氷などで冷やすと血行が悪くなってしまうそうだ。店員も子育て中なので、ちょっとした会話から、母乳ケアや育児のヒントがもらえる。

▲子連れ出勤で授乳しながら接客する店舗スタッフ。

都会に未練があった光畑さんだが、「この仕事��、地方だからこそ続けて来られた。在庫を持つビジネスは、土地の高い東京じゃ無理だったと思いますね」と語る。

メリットは地代だけではない。「優秀な方が多いんです。働く場が少ない所に共通することかもしれませんが、ご主人の転勤に付いてきた方など、いい人材が地方には眠っています。2005年につくばエクスプレスが開通して、東京での打ち合わせも楽になりましたしね」

理念に共感して応募する人は、家からの近さを最優先に考えていないのか、同社の社員の居住地は意外と幅広い。1時間以上かけて通う人もいると言う。

青山ショップ、つくばショップとも、来客数は月平均300人ほど。数は決して多くないが、滞在時間は長めで、光畑さんの思惑通り、母乳育児に関する情報交換の場になっている。

販売拠点は直営の2店舗の他に、ユーザーが自主的に立ち上げた「モーハウスサロン」が全国に約20カ所ある。不定期開催の授乳服の試着会では、販売も行う。商品に思い入れのある個人が、自発的に代理店の役割も果たしてくれているのだ。

売り上げのシェアが大きいのは公式オンラインショップ。実店舗やネット合わせて、年間約5万枚の授乳服を販売している。

生産チーム4人で毎月、新作を発表

知り合いの縫い手さん1人からスタートしたモーハウス。今では個人の縫い手は多くが引退し、スタッフから紹介された工場に発注している。工場には、伸びる布も縫える特殊ミシンがあり、Tシャツ製品もつくれるようになった。

▲縫製は、社外の工場と提携している

新製品を企画・生産するチームは、社員3人と外部デザイナー1人。約5カ月間、各店の店長と会議を重ね、ユーザーの声やスタッフの要望をまとめて、毎月5種ぐらいずつ新作を発売する。

店舗でバリエーション豊かな商品群を見た後だと、4人は少なく感じる。しかし授乳服の場合はイメージを共有しにくい場合があり、人数が多ければ良いというものではないそうだ。「少人数で要望通り、迷いなく商品化できるのも、地方の利点かも」とスタッフは言う。

ユーザーや社員の意見を反映し、流行を取り入れつつ着心地の良さにこだわり、赤ちゃんに危ないボタン類は排除して、日常的に使う前提で耐久性を兼ね備える。さらに、日本製でありながら、お財布にあるお金で買えるぐらいの価格とする。

デリケートな赤ちゃんを育てる授乳期のお母さんを顧客とするモーハウスならではの商品づくりが、少人数体制の中で徹底されている。

▲授乳経験のある社員たちが話し合い、新商品のデザインを決める

先ほど日本製と書いたが、実は、モーハウス製品は1%ほどがネパール製だ。フェアトレードで途上国支援か、と安易に連想するが、光畑さんの真の目的は、意外なところにあった。

「ネパールの幸せな子育てのエッセンスが、少しでも日本のお母さんに伝わればと願って、発注しているんです」

聞けば、ネパールとの縁をつないだのは、現地在住のユーザー。糸つむぎから服を縫い上げるまで、数十人の仕事を作ってネパールの女性を支援する取り組みだが、光畑さんにとって心配なのは、ネパールのお母さんよりも、むしろ日本のお母さんなのだ。

「ネパールでは乳児が亡くなるケースも少なくないけれど、育てば親子ともに幸せそう。日本は逆で、無事に生まれてもその後の子育ては非常に苦しい。東京23区の妊産婦の死因トップが自殺というニュースもありましたよね。親子心中もありますし、実際に、店頭でポロリと過去の自殺願望を話すお客さんもいます」

この20年間、光畑さんを突き動かしているのは、あくまでも「日本のお母さんをもっと幸せにしたい」という思いなのだ。

妊産婦を支えるプロが協力

▲授乳できるフォーマルウェアも。赤ちゃん連れでも、結婚式や法事に臆せず参加できる

つくばショップと青山ショップでは、さまざまなイベントを開催している。つくばショップでは、奥��スペースに人工芝を敷いて、靴をぬいで上がれるようにする。外部講師を招いたアドラー心理学やハワイアンリトミック、スリング講座、パーソナルカラーと骨格診断など、メニューは多彩だ。

イベントでは、授乳服の貸し出しも行う。時間をかけて体験する良い機会になっている。また、日本助産師会推奨の唯一の授乳用ブラ「モーハウスブラ」を生産販売する同社には、懇意にしている助産師や産婦人科医がいる。

光畑さんのママ友つながりや、近隣にいる3人の助産師など、創業の頃から付き合いのある医療関係者たちが、光畑さんとの対談イベントやユーザー向け講習などに協力している。妊産婦用の衣類や衛生消耗品のパッケージ(お産セット)に、モーハウス商品を採用している産院もある。

授乳服は男性の負担も減らす

光畑さんは、モーハウスの創業社長の他に、茨城大学や筑波大学の講師の顔も持つ。請われて各種イベントでマイクを握るうちに、教育者としての役割も任されるようになった。

▲本社と同じつくば市にある筑波大学での講義

大学で相手にするのは、将来、お父さんやお母さんになるかもしれない若者たちだ。20年間、授乳服を売るうちに、図らずも、柔らかい布地のブラや、おなかを冷やさないボディスーツが、乳がん患者や高齢者にも愛用されるようになった。

最近は、女性という枠をも超えて、企業人や男性も視野に入りつつある。妊産婦を対象にしていた光畑さんのビジネスの幅が、外へと広がり始めたのだ。

「企業の方や男性に働き掛けたほうが、早道だと思うからです。彼らにとっても2つの利点があると思います。1つは、子育て中の女性という、一般的に考えれば困難な状況を、クリアするための商品や働き方の知恵。その知恵は、お母さん以外の人にも有効です」

授乳中の女性のために作った身体に負担のない衣類は、誰にとっても優しい。それと同じで、子連れ出勤ができる会社なら、親連れ出勤や、病気の人の勤務にも、可能性が開ける。モーハウスが蓄積してきた知恵を、男性側にもシェアする時期が来ているということだ。

「そして、もう1つは、家庭のお母さんを支えることで、結果的に男性の負担が減るということです」

光畑さんによると、授乳服を見て「もったいないよ、要らない」と言うのは、たいてい女性。「ラクになるなら買えば」と勧めたり、プレゼントしたりするのは、むしろ夫なのだそうだ。なぜなら、妻がラクになることで、夫自身もラクになるから。モーハウスには、男性ファンが割といるらしい。

「どこでも授乳できれば、家族で出かけられる場所が増えます。夫だけ授乳室の前で待たされることもありません。それから、経済関係の方に指摘されたのですが、妻が赤ちゃんと出かけるライフスタイルになると、夫の負担が激減して経済効果が大きいのです。つまり、ずっと赤ちゃんと家にこもっていた妻は帰宅早々の夫に話し続けるわけですね。時には2時間もカウンセリング状態で、少しでも不用意なことを言えば、カチン!と怒られる。これ、夫にとってはかなり辛い状況です。授乳服で妻が変わり、独身時代のように、夫婦がニュートラルに話せる状態になったという声を聞きました」

変化のカギは、男性や企業

光畑さんが、「実は、女性にとって非常に大事では?」と、最近注目しているのは、子育てのど真ん中にいないからこその、男性の客観的かつ冷静な視点。モーハウス念願の「お母さんの変化」を起こすには、お母さん自身に働き掛けるよりも、夫に働き掛けたほうが結果的に早道なのでは?という気付きがあったのだ。

経産省の資料にも「服1枚でできる働き方改革」というキャッチコピーで登場しているモーハウスは、産休に入る社員に企業の社長からモーハウス商品をプレゼントする、あるいは行政から授乳服を支給することで産後ケアを一任されている助産師さんたちの負担を減らす、といったアイデアを温めている。自分のために授乳服を買うことを遠慮するお母さんが多いのなら、夫や企業や行政から渡してあげるわけにはいかないだろうか、という提案である。

「日本のお母さんたちは、真��目で一生懸命だし、頑張れちゃうんですよね。でも、頑張った結果、自分が折れてしまったり、子どもに当たってしまったりすれば、何もならないわけです。その頑張りを、外から見て助けてあげられるのが男性であり、企業であり、行政であり、社会であると。だから、そちらにも授乳服を知ってもらう努力をしたいと思っています」

光畑さんが代表を務めるNPO法人子連れスタイル推進協会では、モーハウス本社の子連れ出勤の見学会や、企業や行政での勉強会を推進中だ。授乳中の一人の当事者から始まったモーハウスの活動は、創業20年を過ぎた今、またひと回り大きく成長しようとしている。

▲子連れ出勤の見学会は、もちろん男性も参加可能

【PROFILE】 光畑由佳(みつはた・ゆか) 会社名:有限会社モーハウス 所在地:茨城県つくば市梅園2-17-4 mo-baco2F 設立: 2002年(創業:1997年) 代表者:光畑由佳 資本金:300万円 従業員数:パート・アルバイト含め約50名 事業内容:授乳服の製作・販売、授乳服を通した情報発信

<取材:橋田知世 ライター:瀬戸内千代>

0 notes

Text

ローカルベンチャー最前線:有限会社モーハウス 光畑由佳さん(前編)

授乳はタブーか

公共の場で泣き続ける赤ちゃんに迷惑顔の人々。よく見かける光景だ。懸命にあやしても泣き止まず、その場を動くこともできない場合、その保護者は射るような冷たい視線に耐えるしかない。

今年20周年を迎えた授乳服ブランド「モーハウス」の光畑由佳(みつはた・ゆか)代表も、電車でそんな経験をした一人だ。

「何をやっても駄目。おなかがすいているのは、内心、分かっていました」。とにかく泣き止ませたい一心で、ついに胸のボタンに手をかけた。そして、授乳が終わるまでの長い緊張。大勢に見られている気がして、いたたまれず、ずっと下を向いていたと言う。

さらに、光畑さんの体験を後から聞いたママ友は、同情するどころか、「電車で? 信じられない!」と、たたみかけた。しかしそれは、多くの女性の共通の感想だったのかもしれない。

では、人前での授乳はタブーなのだろうか。「乳児連れは家にいろ、外出なんかするな」という意見は、正論なのだろうか。赤ちゃんと母親が排除される社会は、健全なのだろうか。

▲光畑由佳さん

この一件で、赤ちゃん��出かける時に生じるバリアーを自覚した光畑さんは、湧き出る疑問と向き合い続けた。「もっと授乳室を増やして」といった市民運動を起こす発想にならなかったのは、他力本願が苦手で、陳情して待つより即行動! と考える性分だからだ。

「2人目でやっとかなった母乳育児を、外出のために辞めるなんて変な話でしょう。なんとか手が届く値段で可能な解決方法がないかと考えました。そして行き着いたのが、授乳服だったんです」。大学で衣類の構造を学んだ光畑さんらしい結論だった。

光畑さんによると、授乳服は民族衣装に近い。授乳用のモーハウスブラの構造は、着物の合わせに似ている。女性の着物にだけある身八つ口(みやつくち)は、授乳服のスリットのようなもので、「それに隠す機能をプラスしたのが授乳服」と聞くと、とても納得がいく。

▲2人目を育児中の光畑さん

授乳服はパスポート

初めての授乳服は、カレンダーの裏を窓に貼って型紙を描き、布を裁って、自分で手作りした。それを着て過ごしてみた光畑さんは、心底、感動した。

「便利なんてレベルじゃない。着ることでマインドが180度変わったんですよ。よく『パスポートを手にした』と表現するのですが、これさえ着れば、もう障害なく、赤ちゃんと、どこへでも行けるし、何でもできる。子どもを泣かせたり、待たせたり、授乳室を探してさまよったりしなくて済むんです」

▲いつでもどこでも、肌を見せずに、さりげなく授乳。同社が開発した各種授乳服は特許を取得済み

光畑さんは2人目を母乳で育てるまで、外出にバリアーを感じたことはなかった。そんなタイプの母親でも、授乳服を着ただけで、「子育てってこんなに自由でいいんだ」という大きな開放感を得られたと言うのだ。

「今までの気持ちとの落差の分だけ、私でも我慢していたんですね。世の中のお母さんなら、なおさらでしょう。子育ては我慢とセットじゃない。ポジティブな感情だけで構成できる。そういうことを、みんなに教えてあげなきゃって、強く思いました」

これが、グッドデザイン賞など数々の賞を受賞している授乳服ブランド「モーハウス」の最初の一歩だった。

気が付いたら売上1,000万円

試行錯誤しながら授乳服の原型をつくった光畑さんは、理系科目が得意。大学の被服科では、衣服を構成する線や面が、どのような形状なら換気や保温の機能を発揮するかといった物理寄りの研究をしていた。建築が好きなのも、服の構造と共通点が多いからだ。

原型は、自身が実験台になったり、初期のお客さんになってくれた近所の友人たちから意見を聞いたりして、ブラッシュアップしていった。

生地は、故郷の岡山県倉敷市で調達した。実家に帰るたびに、5,000円や1万円のポケットマネーで数着分の布を購入したという。「本当に小規模でしたから、あまりスタートすることに対する不安は無かったですね」と笑う。

倉敷はジーンズや学生服の産地。「放課後の遊び場が生地屋ぐらいしかなくて。よく、ふらりと遊びに行きました」。商店街育ちの光畑さんにとって、生地屋は庭のように身近だった。

授乳服を広めるためにはクオリティーが重要なので、プロの縫い手探しには力を入れた。ちょうど当時は日本から縫製工場が消えゆく時期で、流出した経験者に恵まれた。また、今より子持ち女性の就職先が少なかったため、その受け皿にもなれた。

「同じ金額でも工場に払うより、外で働けないお母さんたちに払ったほうが断然価値があるし、そういう人のほうが丁寧な仕事をしてくれる」。ノルマを課さず、他社の仕事より単価を少し高めに設定。知人や行政機関の協力を得られ、縫い手は少しずつ増えていった。

大卒で株式会社パルコに就職し、展覧会企画などを経験した光畑さんには、デザイナーの知り合いも多かった。結婚して、茨城県つくば市の郊外に引っ越すため仕事を辞めたが、授乳服づくりでは、前職の関係者が何かと助けてくれた。

▲工場で丁寧に手作りしている

そして、少しずつ売れる数が増えていき、気が付いたら年間売上が1,000万超に。ごく自然な流れで、光畑さんは、法人化を決意した。

当時は、社会起業という言葉もない時代。CSR(企業の社会的貢献)も知られておらず、企業の良い活動も、売名行為と誤解されかねなかった。そのためブランド名の「モーハウス」とは異なる社名でスタートした。その後、社名をブランド名に統一して今に至る。

「モーハウス」は、お母さん(mother)と創業地である自宅(house)をイメージして命名した。

▲茨城県つくば市にあるモーハウス社屋

お母さんには価格がネック

ここまで順調に見えるが、実際は、そうではなかった。ごく初期のころ、喜んでくれると信じていたお母さんグループに商品を披露したら、ほぼ全員にそっぽを向かれたのだ。「授乳期は短いのに、高価すぎる」という批判を耳にして、光畑さんは絶望感を味わう。

モーハウスの授乳服(トップス)は、1着5,000円から1万円前後。偶然、粉ミルク1カ月分ぐらいの価格となり、「それなら皆、出せるのでは」と考えた。日本製で、しかも手作りで、しかも耐久性が高い衣服として、妥当な価格設定だと思っていた。

だが一方で、産後の職場復帰や就職が難しいお母さんたちが簡単に財布を開かない事情も理解できた。電車内で冷たい視線を浴びた時も、多くの大人が赤ちゃんに慣れる機会がないのだから仕方ないと感じた。光畑さんは、怒りや嘆きにおぼれそうになっても、「これは社会環境の結果であって、彼らに非はない」と冷静に分析して、そのつど立ち直る人なのだ。

少数かもしれないが、きっと授乳服を必要としている人がいる。もっと遠くの人に知らせよう。「こういうライフスタイルがあるんだよ」「子育ては我慢しなくていいんだよ」と伝えよう。日本のお母さんのライフスタイルを変えたい! という光畑さんの思いは、ますます強くなった。

インターネット普及前だったので、パソコン通信に自社PRを書き込んだ。地方のミニコミ誌にも手紙を書いて紹介してもらうなど、めげずに草の根的な営業を続けた。

広告は、あまりに高くつくので一切出さず、代わりに、前職のツテをたどって、新聞記者にPRして記事を書いてもらった。各地方版に掲載されれば各社に電話して、記者との縁をつないだ。一斉に30紙ぐらいに載った時には、さすがに、かなりの反響があった。

求人広告を試したこともあったが、会社の理念に共感して、自主的に応募してくれる人たちに勝る人材はいないというのが結論だった。

「モーハウスはメディアです」

興味深いことに光畑さんは、自社を洋服屋とは言わない。単に作って売ることより、「日本のお母さんを変える」ことに重きを置いているからだ。そして、「モーハウスの活動を続けてこられたのは、『これは情報発信だ』という確信があったから」と断言する。

▲「快適母乳生活」を発信するため、ステージ上で授乳する「授乳ショー®」を1999年から続けている

子どもの頃から、おとなしい割に情報発信は好きで、文章を書いて配ったりしていたという光畑さん。大人になってからも、仕事で編集に携わったり、前職で展覧会を担当したり、「面白いと思ったことや新しい価値観を広めたい気持ち」を強く持っている。

授乳服をツールとして、女性の人生が子供か仕事の二者択一ではないことを示すために、光畑さんは、「できるだけ極端な例を見せる」というユニークな戦略を立てた。ステージ上で授乳する「授乳ショー®」や、赤ちゃんを抱っこして授乳服で出勤するワークスタイルといった、モーハウスを体現し、なおかつ一瞬で多くの人に影響を与えるイベントや働き方の提案だ。

「子どもがいたらできないと思われる事柄の極端なものを見せていきたいんです。極端なものを見せることで、その間が埋められていくと思うから」

▲取引先のフリーランススタッフも、子連れで打ち合わせに来る

母乳は働くお母さんの味方

モーハウスが発する「母乳を諦めないで」というメッセージには、実感がこもっている。20年間という、赤ちゃんが成人してしまうほどの長い期間、同社は子連れ出勤を実践し続け、「母乳があるほうが、仕事がラク」と証明してきたのだ。

母乳なら、哺乳瓶と違って手が空くので、電話もパソコン仕事もできる。仕事をしたいから断乳するという行為は、子連れ出勤が可能な場合は、全く逆効果なのだ。「こうやって常識をひっくり返すのが、すごく面白い」と光畑さんは愉快そうに笑う。

▲授乳服を着て、赤ちゃんと一緒にパソコンに向かう社員

子連れ出勤は、赤ちゃんにもメリットがあった。0歳児の頃から親とオフィスに通うことで、社会性が育つのだ。「いろいろな人に接して育つから、少々のことでは動じません。親のトイレ時間も全然平気で待つことができて、戻ってきた親が拍子抜けするほど」と、スタッフは語る。

赤ちゃんはいずれ、活発に動き回る幼児になる。遠方から通勤していたスタッフが、家の近くの保育園に子どもを入れ転職するケースもあるし、有資格者だったスタッフが元の職種に戻ることもある。同社は、退社を「卒業」と言い、再入社も認めている。 中には子どもを次々と産んで、何年も子連れ出勤を続けるスタッフもいるという。私たちが訪問した日も、オフィスには4人ぐらいの赤ちゃんの姿が見えた。同社に男性の正社員はいないが、外部スタッフとして関わっている男性はいる。

ふとオフィスの壁に目をやると、年月日と名前の付いた目盛りが手書きされていた。ここを出入りする社員や取引先の子どもたちの身長の記録だという。20年間、親子に開かれてきたモーハウスの職場には、子どもたちの成長も刻まれているのだ。

▲創業当時のひとこま。何組もの親子と共に育ちながら、オリジナルの授乳服を開発した

モーハウスの働き方改革は、商品の授乳服以上に注目され、全国紙にもたびたび取り上げられた。まさに「モーハウスはメディア」である。

しかし光畑さんは、「お母さんたちの本質的なところは、まだ全然変われていない。ライフスタイルを届けきれていないし、授乳服自体も届けきれていない。そういう無力感は、いまだにあります」と表情を曇らせる。子連れ出勤を他社に先駆けて実践してきた同社は、もっと劇的な世の中の変化を期待していたに違いない。

今年は20周年という大きな区切りだが、「そんなに実は、めでたくないんですよ。ここまで続けてきても、まだメディアとしての役割を果たし終えていませんから」と、あくまで自己評価は厳しい。

飽きっぽい性格と自称する光畑さんが授乳服の事業を継続しているのは、まだ「やり切った感」が得られていないからだと言う。本物の女性活用、社会のダイバーシティが実現するまで、光畑さんのチャレンジは続く。

【PROFILE】 光畑由佳(みつはた・ゆか) 会社名:有限会社モーハウス 所在地:茨城県つくば市梅園2-17-4 mo-baco2F 設立: 2002年(創業:1997年) 代表者:光畑由佳 資本金:300万円 従業員数:パート・アルバイト含め約50名 事業内容:授乳服の製作・販売、授乳服を通した情報発信

次回(後編)は、授乳服のモーハウスが展開している店舗や、「ライフスタイルをつくる」活動、それから、今後の展望をご紹介します。

<取材:橋田知世 ライター:瀬戸内千代>

0 notes

Text

テーマラボレポート「地域商社」

5月の開講から約4か月が経過した「ローカルベンチャーラボ」。今回は「地域商社」のテーマラボの様子をお届けします。

「地域商社」には、メンターの畦地さん、ファシリテーターの小松さんのもと、若手メンバー中心に8名のメンバーが集まっています。最初は、お互いがなぜ地域で活動をしているのか、どのような課題意識を持っていて何がしたいのか、その事業を通じてどんな社会を実現したいか描くところからスタートしました。

メンバーは既に事業を行っていたり、フィールドを持っている方が多いため、各々の構想や思いに対しても常に具体的なフォードバックが飛び交います。

そして、7月末は高知県四万十町にフィールドワークへ。メンター畦地さんが経営する「四万十ドラマ」の取組を学び、自分の想い・事業を見つめ直しました。

四万十ドラマは、「四万十川に負担のかけないものづくり」をコンセプトに、”ローカル、ローテク、ローインパクト”を掲げ、地域密着型の事業を展開しています。

6次産業の基盤は1次産業にあるといい、単なる資源の活用や商品開発にとどまらず、その過程で事業を通じて地域の未来を守るというゆるぎない軸を持っています。

フォールドワークでは、

「6次産業の基盤である1次産業を支えていく仕組み」

「入口から出口の設計」

「地域と地域、地域と都会、人と人をつなぐジョイント役を担うこと」

等を学び、地域に根付いた事業の意義を実感し、地域を知り巻き込むことを財産にし、強みにしている四万十ドラマの事業を体感しました。

また最終日には、メンバー一人一人の事業やアクションを整理。「地域商社」はひとりでは実現できない事業や構想であるため、地域の誰と組むか、どのように資源に着目するかがポイントになります。

どのように地域と向かい合う���、そして「誰が作っているのか。どんな方法で。どんな思いで作っているのか。」を知った先で、価値を見つけ、どう活かすかの答えを見出していく、という地域商社の軸が見えてきました。

メンバーからも 「自分がこんなことをやりたいとぼんやり思っていたものが、四万十ドラマの取組に触れて明確になった」 「地域でくくる、地域に基盤を置くことの意義が改めてわかった」 という声があり、具体的な学びにつながっています。

これから、四万十での学びをもとに各々のフィールドで地域と向かい合い、9月にはそれぞれの取り組む商品や着目したものを持ち寄ってより具体的なアクションを磨いていきます!

0 notes