Don't wanna be here? Send us removal request.

Link

Depuis le début de la pandémie, les premières fortunes de France ont doublé leur richesse. Alors que 10 % de la population a besoin d’aide alimentaire, les carnets de commandes de superyachts se remplissent, les vols en jets privés se multiplient.

21 notes

·

View notes

Text

Venez mes amis. Il n’est pas trop tard pour partir en quête d’un monde nouveau. Car j’ai toujours le propos de voguer au-delà du soleil couchant. Et si nous avons perdu cette force qui autrefois remuait la terre et le ciel. Ce que nous sommes, nous le sommes. Des cœurs héroïques et d’une même trempe affaiblis par le temps et le destin. Mais forts par la volonté de chercher, lutter, trouver, et ne RIEN céder. Extrait du poème Ulysse de Tennyson récité par Monsieur Keating. Le Cercle des poètes disparus

11 notes

·

View notes

Video

2 notes

·

View notes

Text

51K notes

·

View notes

Text

Les gens beaux ne sortent pas de nulle part - Elisabeth Kübler-Ross.

"Les plus belles personnes que j’ai pu rencontrer,

Sont celles qui ont connu la défaite, la souffrance, la lutte, la perte,

Celles qui ont trouvé leur façon de sortir la tête de l’eau.

Ces personnes ont une appréciation,

Une sensibilité et une compréhension de la vie,

Qui les emplit de compassion, d’humilité,

Et d’une profonde inquiétude amoureuse.

Les gens beaux ne sortent pas de nulle part."

14 notes

·

View notes

Text

“Il ne peut pas se taire celui qui n'a rien dit”

— Gilles Vigneault

10 notes

·

View notes

Video

Kitty earned the respect of the Mooo Gang.

(Source)

24K notes

·

View notes

Photo

1939-1950 : l’émergence du mondialisme ? (Partie I)

Moins qu’un compte rendu, il s’agit de libres réflexions à propos du livre d’Or Rosenboim, The Emergence of Globalism. Visions of World Order in Britain and the United States, 1939-1950, paru cette année aux Princeton University Press.

L’ouvrage d’Or Rosenboim est présenté comme « une histoire intellectuelle de la généalogie complexe et non linéaire du mondialisme dans les visions de l’ordre mondial du milieu du siècle » (p. 2). Pourtant, de façon assez étonnante, l’auteur passe complètement à côté du fait que la notion même de globalism a été inventée au début des années 1940 aux États-Unis. Tout un vocabulaire émerge en effet à ce moment-là à partir de l’adjectif global, employé dès 1941 pour caractériser la guerre en cours. Parmi les premiers à l’utiliser est la journaliste du New York Times, Anna O’Hare McCormick, dans un article d’octobre 1941 : « C’est une guerre globale, et même le stratège amateur qui mesure la distance de l’Islande à Singapour peut voir la longueur stupéfiante du front qui doit être défendu avant qu’une offensive de grande envergure puisse être envisagée. » L’expression commença à être reprise à partir de décembre 1941, mais elle ne diffusa véritablement qu’en avril 1942 lors le président Franklin D. Roosevelt posa la question de la dénomination de cette guerre, lui-même proposant de l’appeler la « guerre de survie », « the Survival War ».

C’est également dans ce contexte que le mot de globalization fut employé lors d’une conférence prononcée à Colorado Springs en octobre 1944 par Manley O. Hudson, membre de la Cour permanente de justice internationale et de l’Institut de droit international. Ces années de guerre furent indéniablement une période de débats sur l’ordre international. Aux États-Unis, à cause de la guerre mais plus encore sûrement en raison du développement de l’aviation, on prenait conscience d’être entré dans un âge global. L’ancien candidat républicain à l’élection présidentielle de 1940, Wendell L. Willkie, qui avait apporté son soutien à Roosevelt, réalisa un tour du monde des principaux alliés en avion, faisant le tour du globe en quarante-neuf jours, mais seulement 160 heures de vol. À son retour, il publia un ouvrage, One World, dans lequel il manifesta son enthousiasme : « Si j’avais eu quelques doutes sur le fait que le monde était devenu petit et complètement interdépendant, ce voyage les aurait complètement dissipés. » Dans un discours radiophonique, il affirma l’importance d’une « pensée globale » : « Notre réflexion et notre préparation dans le futur doivent être globales. » Cet état d’esprit n’était pas partagé par tous et suscita des résistances. La notion de globalism, initialement péjorative, servit à désigner cette défense d’une politique mondiale qui remettait en question l’isolationnisme états-unien et qui était perçue comme une menace par certains. On trouve le mot dans plusieurs articles du Chicago Tribune, journal conservateur, à partir d’octobre 1943. Cet emploi est à rapprocher d’un autre terme, « globaloney », que j’avais proposé de traduire par « globalivernes ». Il a été forgé par la républicaine Clare Boothe Luce pour son premier discours à la Chambre des représentants, le 8 février 1943. Elle fit mouche et le mot connut un succès immédiat. Elle ne prenait pas parti pour l’isolationnisme, mais elle s’opposait surtout à ceux qui défendaient la liberté des airs, sur le modèle de la liberté des mers, attirant l’attention sur les risques d’une trop grande ouverture à la concurrence étrangère, au détriment des intérêts commerciaux étatsuniens, et sur le risque d’une éventuelle attaque aérienne ennemie, notamment soviétique. Ceci dit, la notion de globalism a ensuite été neutralisée. En 1946, Harold S. Quigley, dans un article de The Hispanic American Historical Review, reprit le terme en le définissant ainsi : « ensemble de principes ou d’idées qui considère la coopération internationale sur une base mondiale », et en le posant comme un équivalent d’internationalisme, de cosmopolitisme et d’universalisme – ce qui, du reste, est pour le moins discutable. Quelques années plus tard, au Royaume-Uni, L. Jonathan Cohen, dans The Principles of World Citizenship, proposa le terme de « mundialist ». Sans succès. Il ne créait pourtant pas le mot de rien puisqu’il faisait écho au mouvement mondialiste qui s’était affirmé après-guerre.

De tout ceci, donc, Or Rosenboim ne tient pas compte et propose sa propre définition de globalism. Selon elle, « le mondialisme émerge d’une conscience de la signification politique du globe comme d’un ensemble unifié fait d’unités politiques diverses interconnectées » ; et envisage l’ordre mondial futur par cette capacité à préserver la diversité des entités englobées en un espace unique, au lieu… Rien ne justifie véritablement ce choix. Je ne remets pas en question l’intérêt de l’ouvrage par son analyse d’un ensemble de livre parus entre 1939 et 1950, et constituant autant de réflexions sur les relations internationales contemporaines, mais aucun ne s’inscrit vraiment dans le courant principal du mondialisme.

1939 ?

La date choisie par Or Rosenboim se comprend aisément. C’est le début de la Seconde Guerre mondiale ; du moins, est-ce la date qui a été retenue, même si on peut considérer que le conflit est déjà engagé en Asie comme en Europe, et qu’il n’est pas commencé pour les États-Unis. 1939 marque indéniablement l’entrée en guerre du Royaume-Uni, tandis que 1941 serait plus juste pour les États-Unis. Quoi qu’il en soit, la réflexion sur la mondialité ne débute pas à ce moment-là. Il y a un certain flou dans le titre de l’ouvrage. Qu’entend l’auteur par « émergence » ? Difficile en tout cas de considérer qu’il y a là une apparition, plus ou moins soudaine, d’une quelconque nouveauté. Il est assez étonnant par exemple d’ouvrir l’ouvrage par une référence à H.G. Wells, qui publia en janvier 1940, The New World Order. Wheter It Is Attainable, How It Can Be Attained and What Sort of World a World of Peace Will Have to Be, comme si celui-ci prenait soudainement conscience de la mondialité. En 1920, dans The Outline of History. Being a Plain History of Life and Mankind, il justifait son histoire mondiale par la nécessité d’éduquer la jeunesse au monde nouveau en train de s’unifier : « Le besoin d’une connaissance commune des faits généraux de l’histoire humaine à travers le monde est devenu une évidence lors des événements tragiques de ces dernières années. Les moyens de communication plus rapides ont rapproché tous les hommes les uns vers les autres pour le meilleur et pour le pire. La guerre devient une catastrophe universelle, aveugle et monstrueusement destructrice ; elle bombarde le bébé dans son berceau et coule les navires de denrées alimentaires destinés au non-combattant et au neutre. Il ne peut y avoir de paix aujourd’hui, nous nous en rendons bien compte, si ce n’est une paix commune dans le monde entier ; il ne peut y avoir de prospérité, si ce n’est une prospérité générale. Mais il ne peut y avoir de paix et de prospérité communes sans des idées historiques communes. Sans de telles idées pour les tenir ensemble dans une coopération harmonieuse, avec rien que des traditions nationales, étroites, égoïstes et conflictuelles, les races et les peuples sont condamnés au conflit et à la destruction. »

De la même manière, la réflexion de David Mitrany s’est construite au fil des années à partir de la fin des années 1920. Avant A Working Peace System, paru en 1943, il avait publié Progress of International Government, en 1933, dont certains paragraphes sont eux-mêmes repris de textes antérieurs. L’accent mis par Or Rosenboim sur le seul ouvrage de 1943 semble moins se justifier par l’identification d’un moment particulier que par la délimitation a priorid’un champ d’étude, borné historiquement et géographiquement.

Certes, il faut bien reconnaître que cette nouvelle guerre mondiale, globale même, constitue un contexte particulier. Si les préoccupations sur l’ordre mondial ne sont pas nouvelles, leur acuité est mise en exergue par l’actualité. Contrairement à certains économistes qui voudraient s’accaparer la notion de mondialisation et lui donner une définition purement économique, mesurant la mondialisation à l’aune des échanges commerciaux internationaux, la Seconde Guerre mondiale est un moment particulièrement important dans la mondialisation du XXe siècle par l’ensemble des flux générés et des interconnexions, ainsi que par la conscience de cette mondialité que cela a générée. Peut-être serait-il plus juste de parler de résurgence. Ainsi, lorsqu’en 1943, David Mitrany considère que la planification à l’échelle nationale est insuffisante pour répondre aux besoins économiques et sociaux, il est difficile de ne pas penser aux réflexions de Paul Otlet en 1916 et à son usage du terme de « mondialisation » pour désigner la nécessité de gérer collectivement, à l’échelle du monde, les ressources.

En 1991, Jaap de Wilde avait publié un ouvrage intitulé Saved from Oblivion: Interdependence Theory in the First Half of the 20th Century. Malheureusement, Or Rosenboim l’a oublié. Or Jaap de Wilde posait la question du début de « l’ère de l’interdépendance mondiale » et, pour y répondre, s’appuyait sur les réflexions de David Mitrany dans The Progress of International Governement, paru en 1933. Il se trouve que ce dernier considérait que les conférences tenues à La Haye en 1899 et en 1907 marquaient le début d’une nouvelle ère internationale : « Avec elles, l’organisation internationale est passée de l’oligarchie à la démocratie ; et la réunion de tous les membres souverains de la société des nations ainsi que le but déclaré de leur rassemblement ont impliqué enfin une reconnaissance de l’unité du monde civilisé. » Fait significatif selon lui, en 1906, l’Union interparlementaire, créée en 1889, esquissa ce qu’auraient dû être des « États-Unis du Monde », selon la formule d’Henri La Fontaine. Il est vrai que celui-ci, comme bien d’autres, pointait une contradiction dans l’évolution contemporaines des relations internationales : « Jamais les relations individuelles des hommes entre eux n’ont été plus cordiales, jamais les chiffres des importations et des exportations n’ont été plus élevés, jamais les œuvres et les assises internationales n’ont été plus nombreuses et plus fécondes. Le marché mondial des produits et des idées est désormais constitué : les industries forment de vastes groupements internationaux, les ouvriers de toutes les races se tendent les mains par-dessus les frontières, le labeur des hommes de science ignore les distances et les nationalités. Et pourtant l’insécurité est partout, la défiance triomphe, et jamais les dépenses militaires, les budgets des armées et des marines, les préparatifs de guerre n’ont été plus écrasants et plus formidables. » La guerre mondiale fut la conséquence de cette confrontation.

17 notes

·

View notes

Photo

RIZA PEKER

More by the Artist Here

46K notes

·

View notes

Photo

BURCU KORKMAZYUREK

More by the Artist Here

9K notes

·

View notes

Photo

Les bidonvilles de Glasgow, selon Raymond Depardon

Dans les quartiers oubliés du Nord de la Grande-Bretagne de Thatcher, par votre photographe français préféré.

En 1980, un journal britannique a envoyé Raymond Depardon dans la ville de Glasgow, alors que ce dernier n'y avait jamais mis les pieds et ne parlait pas un traître mot d'anglais. Il en a résulté une série photo poétique qui capture le quotidien de l'un des quartiers les plus défavorisés de la Grande-Bretagne de Thatcher. Ses images montrent notamment des enfants en train de jouer au ballon entre des maisons condamnées, des familles qui se promènent dans des allées bétonnées et des couples de personnes âgées qui attendent le bus près de tours brûlées.

Raymond Depardon est un photographe légendaire en France. En tant que membre de l'agence Magnum, il a photographié la guerre d'Algérie, le Front de libération natuonale du Tchad, les enfants sans-abri d'Angola, et les paysages du désert nigérian. Jusqu'ici, sa série sur Glasgow n'avait jamais été publiée, et ses pellicules ont traîné quelque part dans un carton pendant plus de 30 ans. Elles refont aujourd'hui surface dans le cadre de l'exposition "Strange and Familiar" à la galerie Barbican de Londres.

129 notes

·

View notes

Photo

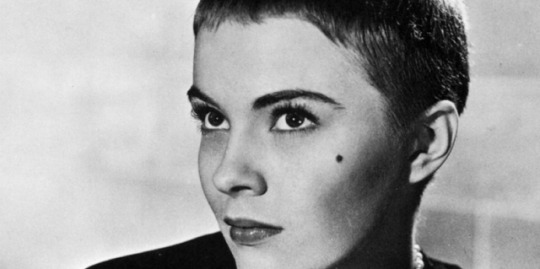

Dernière lettre de Jean Seberg à son fils Alexandre Diego

“Comprends-moi.“

Jean Seberg (13 novembre 1938-30 août 1979), actrice emblématique de la Nouvelle Vague, a incarné un idéal féminin pour toute une génération. Sa vie privée tumultueuse et son mariage avec Romain Gary ont fait d’elle une véritable icône des sixties. Le 30 août 1979, elle succombe à une overdose massive de barbituriques et d’alcool dans une voiture près de son appartement rue du Général-Appert. Elle laisse cette note à son fils Alexandre Diego…

1979

Diego,

mon fils chéri, pardonne-moi. Je ne pouvais plus vivre. Comprends-moi. Je sais que tu le peux et tu sais que je t’aime. Sois fort.

Ta maman qui t’aime.

( http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ete-1979-Jean-Seberg-a-bout-de-souffle-141150) - (Source image : Jean Seberg | classicfilmscans.blogspot.com | kate gabrielle | Flickr)

73 notes

·

View notes

Photo

« La propagande moderne est un effort persistant de création ou de présentation d’événements dans le but d’influencer la relation du public à une entreprise, une idée ou un groupe. » Edward Bernays, Propaganda, 1928

373 notes

·

View notes

Photo

https://positivr.fr

Ce documentaire suit le quotidien d'une meute de loups en Allemagne

Pour redorer l'image du loup qui subit bien des idées reçues, ils ont suivi les péripéties d'une meute de loups en Allemagne. Un film magnifique.

Lequel des deux devrions-nous le plus craindre ? Le loup ou l’homme ? Telle est la question posée dans ce passionnant documentaire Arte, parti à la rencontre d’une meute de loups qui fait son retour dans nos contrées, et dont le mystérieux comportement continue de fasciner.

L’homme est un loup pour l’homme, mais aussi pour le loup. Cet animal mythique, craint depuis des millénaires, passionne toujours autant. Le lien demeure fragile entre l’homme et le grand canidé, bien souvent incompris et jugé « nuisible ». Il a pourtant sa place et un rôle majeur au sein des écosystèmes.

Le loup a fait son retour en Europe et, avec lui, la peur enfouie. Alors, pour mettre fin aux idées reçues, les documentaristes animaliers, Herbet Ostwald et Sébastian Koerner, sont allés suivre une meute de loups, de l’autre côté du Rhin, dans un contexte qui demeure tendu. Bien que l’espèce soit protégée en Allemagne (on dénombrait 31 meutes de loups en 2015), un abattage a récemment été autorisé. De son côté, en France, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a récemment augmenté le quota d’abattage des loups.

En suivant le quotidien des ces animaux aussi sociables que curieux grâce à des caméras camouflées, Herbet Ostwald et Sébastian Koerner offrent un passionnant portrait du loup, au plus près de cet animal qui continue d’être victime de bien des légendes et des préjugés.

Le film complet « Les loups, nos voisins » est actuellement visionnable en Replay sur Arte.

septembre 2017

27 notes

·

View notes

Photo

Nous sommes les clowns de nos vies..

Nous sommes “les Tigresses”.

Agiles comme des panthères, sur notre trapèze nous exhibons notre corps au publique faisant cabriole et voltige..

Oh ! Tout à commencé lorsque nous étions jeunes, à grimper partout .. Dans les arbres de la maison familiale.. Notre mère était fière de nous .. À nous voir sauter et courir partout ..

La peur du vide ?? Jamais !

Notre sourire était sa joie et nos rires toujours une musique dans le jardin..

Nous étions complices dans les airs et en amour. À tout partager les garçons au début, les hommes ensuite. Car la nature nous à doté d’une plastique à faire rougir les démons, et une souplesse à faire bander un gorille.

« Les trois guenons » voilà comment elle nous appelait notre mère, à être toujours perchées bien haut..

Toujours plus haut.!!. Voilà ce que nous disait notre troisième sœur.. Jusqu’au jour ou la branche à cassée et son corps se fracasser dans l’arbre, se démantibulant de toute part.. C’est drôle son corps n’a même pas touché le sol, car son cou est resté coincé entre deux branches lui donnant le coup fatal..

Les sourires se sont transformés en masque de tristesse et la musique du rire est devenue un requiem de Mozart..

Notre mère s’en est toujours voulu.. À nous laisser sauter et grimper partout… Tellement voulu qu’un cachet de trop lui a été aussi fatal.

Elle aussi…

Nous travaillons toujours sans filet bien sûr .. C’est plus excitant…

Pour un jour rejoindre notre petite sœurette…

La musique de notre tour ?? Requiem en D minor de Mozart…

Nous sommes les clowns de nos vies..

20 notes

·

View notes