Asia Plus社長 黒川賢吾のブログです。ベトナム起業、ベトナム市場、ベトナムビジネスについて定期的にアップしてます。

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

誰がハノイのメトロを利用しているのか

ハノイでは、初のメトロシステムが導入されて以来、新たな交通手段が出来、利用者も増え一部のベトナム人の生活習慣に変化を与えています。バイク移動に慣れ親しんできたベトナム人の中でどのような人がメトロを利用しているのでしょうか?ハノイの乗降客に対して調査を実施してみました。

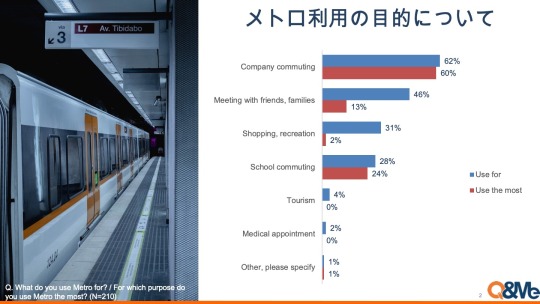

利用者は通勤・通学などに日常的に利用

調査結果から、回答者の約50%が少なくとも一日に一度はメトロを利用している日常利用者であることがわかりました。主に、仕事や学校への通勤・通学の用途としての利用が一般的でその他友人・知人などとの待ち合わせなどにも利用されています。

利用の理由は便利さ・安心・渋滞回避

利用者の方々も、以前はメトロサービスが始まる前は同様の目的ではバイクを利用していた様です。それでは、なぜ彼らはバイクではなくメトロを選ぶようになったのでしょうか? メトロを他の手段よりも選ぶ際のトップ3の動機を尋ねたところは、交通渋滞の回避(90%)、便利さ(72%)、および安全への懸念(69%)が主な理由として挙がってきました。交通渋滞などを避ける安全な交通手段として、日常的に一部のユーザに利用されています。また、特に天候の悪い時や道路が混み合う時間帯などはメトロを利用する割合が多い様です。

ユーザーは手頃さ、清潔さ、交通渋滞からの解放感についてメトロを称賛しています。「メトロでの移動は安く、クールで、交通渋滞もなく清潔だ」といった声が聞かれました。

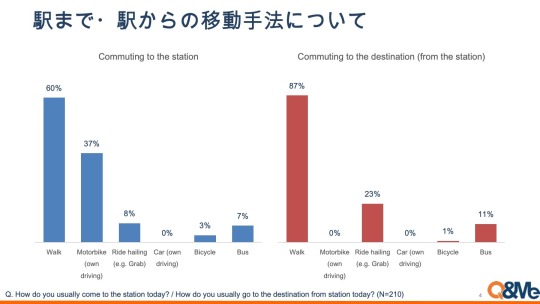

最寄駅からの移動は徒歩

一方で、彼らはどのようにして駅へ/目的地への交通手段を提供していますか。最も多いのは徒歩で移動するケースですが、一部は駅までバイクで移動し駐輪したり、Grabなどのバイクライドを含むバイクを利用しています。メトロ利用者の殆どは駅までの距離が数百メートル圏の場所から移動しており、また最寄駅から目的地までも同様に近隣の場合にメトロを資料しています。メトロの駅やルートが自身の交通プランにうまく合致している社会人や学生がメトロを頻繁に利用している様です。

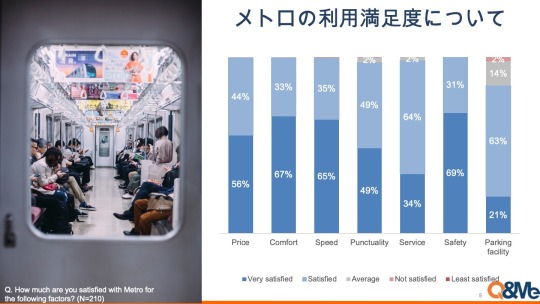

快適さ、速さ、安全性に対する高い満足度

ユーザーは、手頃さ、快適さ、速さ、定時性、サービス、安全性など、メトロのさまざまな側面に対して高い満足度を表明しています。ただし、駐車施設については多���満足していないユーザもいるものの総じてサービスについては高い満足が得られている様です。

メトロは、特に最寄りのメトロ駅に住んでいる人々のライフスタイルに大きな変化を与えている様です。2024年にホーチミンでもメトロの運行が予定されていますが、同様に近隣在住者のライフスタイルに大きな影響を与えるのではないでしょうか?。

1 note

·

View note

Text

ベトナム主婦の料理習慣 - 6,000枚の写真からの調査結果

ベトナムでは非常に多様な地場料理が楽しめる一方、最近では海外の様々な料理が楽しめるようになっています。一方でベトナムの家庭では日常的にどのような料理を作っているのでしょうか?本調査のため、週に5回以上料理をしている300人のベトナム主婦から6,000枚以上の食事の写真を集め、詳細な分析を行いました。一週間にわたり、これらの主婦たちは自分たちの料理の写真を撮影してもらい質問に回答してもらう形でベトナム人主婦の調理事情について調査を行いました。

圧倒的人気のベトナム料理

調査対象者が作った食事の96%がベトナム料理でした。さらに、84%の女性は一週間を通してベトナム料理だけを作っていました。外食では様々な国のレストランが人気を博している一方で、調理に関しては圧倒的にベトナム料理中心です。20代と30代の女性やホーチミン在住の主婦はよりベトナム料理以外のメニューを調理する傾向が少なくないものの、年配者やハノイとなるとベトナム料理中心の調理習慣となっています。

調理習慣や人気の調味料は 調査対象の主婦たちは平均で1日に3.2回料理をしており、週末となるとより多くの時間をかけて両意を用意しています。共働きの人が多く忙しいこともあり、平均調理時間は62分でした。特に「栄養」「料理のしやすさ」「家族の好きなメニュー」などを念頭に料理内容を決めているようで、スープ・揚げ物・煮物などが特に人気です。また、週末は「家族のご褒美」を意識するなどより多くの料理を時間をかけて準備しているようです。

また料理においては様々な調味料が利用されており、特にベトナムの魚醤「ヌックマム」は、料理の37%で使われおり、調査期間中には全ての人が利用していました。スープパウダー、玉ねぎ、にんにく、砂糖、コショウなどの調味料も非常に人気があります。MSGは75%のユーザが1週間のう��に利用しているなど浸透度が高いのに対して、マヨネーズは26%、ケチャップは21%などとかなり利用に差があります。

栄養と便利さに対する考慮 これらのデータを見るとベトナム人主婦が非常に自国の料理の調理頻度が非常に高いことや、ヌックマムなどの地場調味料に依存していることがわかってきました。外食生活においては多様な調理が楽しめるようになっているのとは非常に対照的に感じます。一方で今後外食経験からの海外料理への関心や、料理サイトなどの充実、冷凍食品や中食などの浸透によって少しずつ調理生活も若者を中心に変化していくのではないでしょうか。

0 notes

Text

タケノコの如く店舗数を増やすBach Hoa Xanhの成功の秘訣とは

ベトナムではCovid-19の影響で、食料品などの生活必需品の確保が注目を集めていますが、食料品小売の中でここ数年注目を集めているのがBach Hoa Xanhです。まだ開業から6年に満たない食料チェーン店舗なのですが、ベトナム人の生鮮食品確保の場として大きくビジネスを伸ばしています。今回はこのBach Hoa Xanhの成功の背景について解説したいと思います。

Bach Hoa Xanhは、携帯チェーンのThe gioi di dong、家電チェーンのDien May Xanhなどを手がけるMobile World Investment Corporation が2015年からスタートさせた小型サイズのスーパーです。毎年順調に店舗を拡張させ、2021年7月段階では既に店舗数は1900店舗を超えるまでに成長しています。ベトナムのコンビニエンスストアの店舗数がベトナム全土で1000店舗に満たず、その店舗数がここ数年ほぼ横ばいであることを考えてもその成長の速さは一際目を引きます。

現在、Bach Hoa Xanhの店舗は南部に集中しています。ベトナムで現在最も多くの店舗を展開しているミニスーパーはVinmart+で2000店舗強の店舗数なのですが、南部だけで2000店舗弱の店舗を展開しているBach Hoa Xanは地域を南部だけに限ると最も店舗数の多い食品スーパーを言うことができます。ちょっとした南部の地方都市にいってもBach Hoa Xanhは大通りに店舗を展開しています。

それではBach Hoa Xanhの強さの秘訣はどの様な点にあるのでしょうか?

一つは店舗出店能力です。Bach Hoa Xanhを展開するMobile World Investment Corporationはベトナム随一の携帯電話チェーンや家電チェーンを展開しており、出店に関する経験が豊富で他社よりも効率的に出店展開を行うだけの知識・リソースを備えています。また、出店に関してはベトナムの主婦層が生鮮食品を日常的に購入するウェットマーケット近隣に積極的に出店することでユーザの獲得を目指す姿勢が明確です。

また、そのスピードも特筆すべき点として挙げられます。例えば大型店舗を実験的に展開してみたり、家電ショップの一部をスーパーに置き換えたりと、変化のスピードが非常に早く、実験的に小規模にサービスを展開しうまくいく様であればすかさず横展開するというオペレーションの流れが非常に明確です。このスピードもThe gioi di dongやDien May Xanhなどの経営から培われたものと考えられます。

最後に、デジタルへの適応の高さについても彼らの強みの一つとして挙げられます。Bach Hoa Xanhのウェブサイトは月間で400万アクセス以上を誇る国内Top 10のECサイトとなっています。食品のEC化は例えばITや化粧品などと比較すると遅れている分野なのですが、そんな中Bach Hoa Xanhは早くからデジタルに力を入れており、ソーシャルディスタ���ス下にある現在、デジタルの売上は前年比4倍と著しい成長を見せています。

こういった様々な活動によって、Bach Hoa Xanhの一店舗当たりの売上や収益性は他ミニスーパーと比較しても非常に高いものとなっています。例えば同じ様に大量出店を続けるVinmart+と比較しても店舗当たりの売上の高さは顕著で、また店舗数を増やしながらも高い店舗あたりの売上を確保しています。直近の2021年7月においては、ソーシャルディスタンスの影響により一店舗当たりの売上は最高額を記録しています。

今後のBach Hoa Xanhですが、順調に店舗展開を進めるとともに中期的には現在店舗展開がなされていない北部への進出などを進めていくと予想されます。また、彼らが得意とするデジタルを利用したサービスを展開を強化していくのではないでしょうか。現在はまだ、一般小売店舗やウェットマーケットでの生鮮食品の購入が一般的ですが、Bach Hoa Xanhのような事業者がベトナム人の買い物習慣に変化を与えていくのではないでしょうか。

1 note

·

View note

Text

ベトナムのスマホブランド人気調査

今回はベトナムのスマートフォンのブランド人気について調査を行いました。ベトナムではSamsung、Apple、Oppoなどのスマートフォンが人気ですが、最近ではビングループがスマホに進出し、多くの中国ブランドがマーケティングに力を入れるようになり競争が一層激しくなっています。ベトナムは元々Nokiaが非常に強かった国なのですが、すっかりその存在感を無くしてしまいました。

ベトナム人のiPhone信仰は高く、その点では日本人と似ています。現在の所有ブランドに関わらずiPhoneを購入したいという層は多く、また所得の高い層はiPhoneの所有が高い傾向があり、スマホも時計もAppleといった富裕層の若者を都市部ではよく見かけます。。他社が有名人などを起用して巨額なマーケティング費用を費やす中で、iPhoneが高いブランド価値を保持し続けているのは驚きでもあります。

こういった背景もあり、OppoやXiaomiなどの中華系のブランドは価格の訴求で勝負をせざるを得ない状況にありますが、その中でカメラ機能などに注力することで差別化をはかろうとしています。一方でビングループのVsmartはデザインの高さ及び革新性といった点で一部の購入者にサポートされています。

8 notes

·

View notes

Text

高まるInstagram, TikTok人気

ベトナムではFacebook, YouTube, Zaloなどが引き続き人気ですが、一方でInstagram、TikTokなども若者の間で人気が高まり、サービス利用が多様化してきています。

Instagramは特に女性に人気があり、特にインフルエンサー��フォローや、ファッション・コスメなどのトレンドを追いかけるのに利用されています。Facebookは一般的な情報の取得や友達とのやりとりに、Instagram は有名人やトレンドのフォローにという形で使い分けされていますが、日本のような利用の広がりはまだ見られません。

TikTokは10代や学生など更に若い層に人気です。Instagramより利用目的は曖昧な一方で、見ていて楽しい・面白いといった感覚が強く、余暇の時間つぶしに人気です。利用者が若年層に偏っているため10代にリーチをしたい企業には向いているメディアと言えます。

一方で昨年いくつかのローカルSNSが誕生しましたが、まだ広く浸透しているとはいえない状況です。ベトナム人は一度好きになったブランドを長く利用し続ける傾向があり、ブランドスイッチが起こりづらい土壌です。特にSNSでは「多くの利用者がいる」ことが利用の背景にあり、サービスの利用が多様化する一方でFacebook人気は続きそうです。

2 notes

·

View notes

Text

ベトナムでフードデリバリーサービスはいくら稼げるのか

Covid-19の影響もあり、オンラインでのフードデリバリーサービスは一気に利用が広がりました。現在は景気の悪化から外食を避ける傾向が顕著ですが、一方でデリバリー人気をチャンスと捉え、オンラインでビジネスを伸ばすレストランも増加しています。店舗の周りに配送ドライバーが立ち並ぶ風景を見ることも珍しく無くなってきました。

オンラインでのデリバリーでは立地を気にすることがなく、こういった飲���店は廉価な立地に店舗を構え、Grab FoodsやNOW、Baeminなどの人気のフードデリバリーサービスと上手に連携することで売上を伸ばしています。価格に敏感なベトナム人の間では、プロモーションがやはり効果的で、プロモーション期間で売り上げが4倍といったことも珍しくないようです。また、売り上げが伸びてくると検索結果で上位にくるようにシステムが作られており、リピーターも増え売り上げも安定してくるようです。

人気のレストランやカフェでは、月額の売上が100 million VND(約50万円)を超えることも珍しくないようです。Grabなどのプラットフォームに2割程度のコミッションを支払う必要があるものの、オンラインに注力し店舗費用や人件費を抑えることで10%〜20%程度の利益を挙げることができています。フードデリバリーサービスによってベトナムでの食の楽しみ方は大きく変化を見せています。

0 notes

Text

ベトナムのモバイル決済現状

ここ数年でベトナムでのモバイル決済の利用も大きく広がってきました。現在ベトナムには30を超えるモバイル決済のサービスがありますが、多くの企業がプロモーションやキャンペーンをしかけ、顧客の獲得を狙っています。

そんな中、市場で独占的なシェアを占めるのが「Momo」です。当社の調査でも7割の人がモバイル決済といえばMomoを想起しており、特長的なピンクのロゴと合わせてベトナムにおけるモバイル決済の市場を牽引する存在になっています。それ以外では、オンラインショッピングに強いAirpay、チャットサービスを手掛けるZaloのサービスであるZalopay、通信企業ViettelのしかけるViettelPayなどが人気です。

利用用途としては、携帯料金のトップアップや、友人・家族などとの送金、公共料金などの支払いが中心で、最近では店舗やオンラインショッピングでの利用も広がってきました。各企業プロモーションに力を入れていることで、モバイル決済の方がお得なケースも多く、Covid-19により現金を避ける傾向もモバイル決済の浸透に一役買っています。

元々、現金の利用が圧倒的なベトナムですが、クレジットカード・デビットカードなどの普及と合わせて、非現金の利用が徐々に広がっています。

0 notes

Text

ベトナムフードデリバリー の人気について

Covid-19について、ベトナムでは他国に先んじて日常生活が徐々に戻ってきました。一方でこの2ヶ月弱の間のソーシャルディスタンスによって、多くの生活習慣に変化が生まれてきています。変化の中で最も顕著なものの一つとして、オンラインデリバリーの増加が挙げられるかと思います。近隣のレストランなどが営業を制限されていたこともあり、この期間にGrabやNowなどの利用が急増しました。

実際、ホーチミン・ハノイの2都市において、75%の人が過去2ヶ月以内にオンラインデリバリーを利用していますが、そのうち約1/4はCovid-19の問題が発生してからはじめて利用している人々です。利用してみると、オーダーの簡単さなどを含め、全体的な便利さに満足を覚えリピーターになる人々が一般的なようです。一方で、GrabやNow、Baeminなどのプラットフォームの利用が圧倒的なため、レストラン独自のアプリなどの浸透はこれからのようです。

Grabなどのアプリが非常に受けているのは便利さに加えて、プロモーションの多彩さです。クーポンや配送料無料などのプロモーションを日常的に実施しており、これらが価格に敏感なベトナム人に大きく受け入れられる要因となっています。

1 note

·

View note

Text

ベトナムのリモートオフィスの現状について

ベトナムでも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の一環として、ソーシャルディスタンスが浸透し、極力外���を求められるようになりました。多くの企業が、リモートワークなどの対応を強いられていますが、その現状についてベトナムのオフィスワーカーを対象に調査を実施しました(調査は4月上旬に実施されたものです)。

現在調査対象の全ての企業でリモートワークをとりいれており、45%は常時リモートワーク対応となっています。リモートワークになることで、日報や週報などの形で作業を求める会社が半数を占め、12%の会社はオンラインでのミーティングを実施するなどしてコミュニケーションをとっています。また、リモートワークをすることでメッセージングやメール、電話の量などはオフィスで仕事をしていたときと比較すると増加しているようです。

メッセージングでは、ベトナムではFacebook社のMessenger及びZaloの2つのサービスが人気がありますが、主にリモートワークでのやりとりで利用されているのはZaloです。Messengerが友人などより多くの人々とのやりとりに使われるのに際して、Zaloはより仕事や密接な仲間の間で使われる傾向があり、リモートワークコミュニケーションにおける中心的なツールとして利用されています。

また、顔を合わせる機会がなくなったことから、ビデオ会議の利用も急増しています。ベトナムは古くからSkypeの人気が高かったのですが、コロナで外出が制限されるようになってからはZoomの人気が急激に高まっています。モバイルアプリのダウンロードなど��も3月からダウンロード数でトップとなっており、品質の良さが評判をよびベトナム社会人の間で利用が高まっています。Zoomのセキュリティについての問題が騒がれるようになってからは、Microsoft社のTeamsなどの利用も増えているようです。

それではベトナム人スタッフはリモートワークについてどのように感じているのでしょうか?「リモートワークが好きか」という質問については半数の50%が「非常に好き」「好き」と回答しています。「コロナウィルスの心配をしなくて済むから」「通勤に占める移動の時間が節約できるから」「子供とより一緒にいる時間が増えて、柔軟に仕事をこなせるから」などのポジティブな意見が聞かれる一方で、「プリンターやスキャナーなどのツールが家にないので仕事がはかどらない」「同僚とのコミュニケーションが制限されて、質問をしたり相談したりできない」「家族に話しかけられたりするので仕事に集中できない」などのネガティブな意見も聞かれます。

それでは、リモートワークによって、仕事の成果はどのように変化をしているのでしょうか?30%が効率が上がったと回答しているのに対して、それを上回る42%が効率が落ちたと回答をしています。効率が上がったという回答は「移動時間が削減できるから」というものに加え、「上司がいないから自分の仕事に集中できる」「上司がいないからプレッシャーを感じないで快適」が多くを占めます。回答内容をみると効率が上がっているのか、自由度が増して嬉しいのか微妙なものも見られます。一方で、「顧客と対面できないので話が進まない」「家だと集中できない」「いちいちメールやチャットなどでやりとりしなくてはいけないのでまどろっこしい」など、対面しないことによる弊害も見られるようです。

今後、どの程度リモートワークが続くかはわかりませんが、元々ベトナムでの仕事形態はアウトプット型ではないため、長期間でのリモートワークとなるとモチベーションを含め様々な問題がでてくるかと思います。一方で、今まで伝統的に続けて来ていた仕事のスタイルが実はリモートでも賄えることがわかり、仕事のスタイルが大きく変わる契機となるようにも感じます。

0 notes

Text

ベトナム人が本当に使っているモバイルアプリは?

ベトナム人にとってスマートフォンは情報のハブとなっているだけでなく、ショッピングをしたり、最近では支払いをしたりと本当に欠かせないものとなっています。都市部の若者におけるスマートフォンの所有率は95%を超えています。そんなベトナム人ですが、実際にスマートフォンでどのようなアプリケーションを使っているのでしょうか?今回はiPhoneに内臓されているスクリーンタイムという機能を使って、ベトナム人が実際に利用しているモバイルアプリについて調査をしてみました。

スクリーンタイムでは過去1週間に利用したアプリ及びその利用時間がわかります。ベトナム人の18歳から39歳までの男女の1週間のモバイルアプリの利用状況を調べたところ、平均して、16.8個のアプリを、4時間利用していることがわかりました。10代の若者や女性はよりスマートフォンを利用している時間が長い傾向があり、また平均6時間以上モバイルアプリを利用している層も15%いました。

一方で、利用しているアプリの内訳をみてみると、全時間の65%ほどをFacebook、YouTube、Facebook Messenger、Zaloのいずれかのアプリを使っていました。その中でもFacebookを利用している時間はMessengerも含めると4割を超え、ベトナムの人々が如何にFacebookが好きかを裏付ける結果となっています。また、メッセージングアプリを利用している時間がSMSやメールを大きく上回っていたり、ソーシャルメディアをみている時間がウェブサイトをみている時間の5倍近くを占めるなどの傾向などもベトナム人のソーシャルネットワーク好きを表している傾向かと思います。

また、43%の人が何かしらのライドシャアアプリ・フードデリバリーアプリを利用していました。その中でもGrabは3割の調査対象者が利用しており、ベトナム人にとっての新たなインフラになったと言えるのではないでしょうか。この傾向は2020年から施工された飲酒運転の厳罰化により更に高まっていると思われます。

また、約1/3の調査対象者がオンラインショッピングアプリを1週間の間に利用していることもわかりました。特にShopee、Tiki、Sendoなどのアプリケーションが人気です。モバイルアプリの普及により、多くのプロモーション情報に触れる機会が増え、ベトナム人のオンラインショッピングの利用度は高まっています。

男女でデータを比較すると、男性はよりゲームに時間を割いているのに対して、女性はオンラインショッピングや写真アプリなどを利用している傾向が高いことが伺い知れます。特に10代男性のゲーム率は高く新たな娯楽として多くの若者に利用されています。

現在、多くの企業が新たにモバイルアプリをリリースし、特にポイントなどを利用した会員制のアプリなどが多く登場しています。一方で、Facebook、YouTube、Messenger、Zaloの4つのアプリのみで6割強の時間を費やしている現状を鑑みると、新たなアプリがベトナム人に根付く難しさを感じます。

0 notes

Text

ベトナム人のメディア消費の現在

ベトナムに進出する消費財企業にとって、如何にベトナム人に商品を知ってもらうかは、最大の課題といっても良いかもしれません。今回は、ベトナム人への認知向上に重要な、メディア消費の現状について見ていきたいと思います。

3年前と比較すると、モバイルによるオンラインのメディア利用が増えている点に注目したいと思います。スマートフォンの一層の普及及びネットワーク環境の改善などによって、パソコンなどを利用することなくいつでもどこでもモバイルからネットを楽しむ環境が浸透しています。またテレビ番組などもいくらでもネットで視聴を楽しめることもあり、テレビの視聴時間も減少しています。オンラインでもFacebook及びYouTubeはベトナム人にとっての二大娯楽と言って良く、この二つを上手く活用することは必須です。

オンラインの浸透によって廉価にマーケティングを行う環境が整いつつある一方で、オンライン広告は誰でも低価格でコンテンツを作成し宣伝することができるため、ものすごく競争が激しい点については認識しておく必要があります。折角作った広告がほとんどスルーされているというようなことも珍しくありません。オンラインでは、ユーザの反応が全てデータとして分析できるため、こつこつとPDCAを繰り返すことが必要です。

1 note

·

View note

Text

Grab vs Go-Viet: 庶民の足となったライドシェア

ライドシェア大手のGrabがベトナムに進出して5年になろうとしていますが、ライドシェアサービスはすっかりベトナムに浸透し、ベトナム人にとっての新たな「足」として定着しました。タクシーやバイクタクシーと比較して、価格が総じて廉価で価格の透明性が高いこと、ドライバーの接客が優れていることが定着の理由として挙げられます。

近年、多くのライドシェアのサービスがベトナムには登場していますが、基本的にはGrab及びインドネシア発のGo-Vietの二つのサービスが多くの人気を集めています。Grabは長い間サービスをベトナムで展開していることから認知度が高く、便宜性などの面で優れているのに対して、Go-Vietは一時期シェア獲得のためにもの凄く廉価なサービスを展開していたこともあり、低価格のイメージが定着しています。

ベトナムの消費者は価格に対して非常に敏感なため、価格を基軸としたプロモーションへの反応は高いのですが、どこまで企業体力がもつのか、価格で高めた認知を元にどのように収益モデルを確立するのかが課題になります。そういった側面から、Grabはライドシェアだけではなく、より利益の取りやすいフードデリバリーのサービスとしても広く定着しつつあります。

1 note

·

View note

Text

ベトナムの小売は現在どうなっているのか

ベトナムの小売市場は、2018年の年間平均成長率が10%を超え順調な成長を見せています。その成長を牽引しているのが、コンビニやスーパーマーケット、デパートなどのチェーン展開を行なっている店舗です。パパママショップのような伝統的な小売店舗が未だに大多数を占めるベトナムとはいえ、都市部を中心に多くのチェーン店舗が展開されるようになっています。

そんなベトナムの小売店舗の昨今の特長について、昨今のベトナムの小売の特長について、大きく3つの特長について取り上げて見たいと思います。

①チェーン店舗の地方展開

一つ目はスーパーやデパートなどの地方展開です。これらの店舗数の変化を見ると、ホーチミン・ハノイの二大都市の伸びよりも、その他の地域の伸びが高くなっています。これはダナン・カントー・ハイフォンなどを含む中級都市にショッピングモールなどが進出しているためです。これに伴い、フィットネスジムや映画館などの地方展開が促進され、地域の若者の生活が少しずつ変化を見せています。

②M&Aなどの小売再編

二つ目は小売店舗ブランドの再編です。多くの小売店がベトナムに昨今進出していますが、その全てが上手く行っているわけではありません。フランス資本の小売大手Auchanグループはベトナム進出から数年で先日撤退を決め、Shop&GoやFivimartなどの小売店、Vietn Thong Aのような家電店もVingroup傘下となりました。また昨年一気に店舗を増やしたMinisoやMumusoなどのいわゆる「ミニストア」の新規店舗展開が鈍化しているように見受けられる一方、資本力のあるローカル企業が勢いを一層つけています。

③ビングループによる寡占化

3つ目はビングループの成長を挙げたいと思います。スーパーやデパート、ショッピングモールなどの展開で目立つのがビングループの勢いです。ビンマート、ビンマートプラスといった独自ブランドの展開に加え、積極的なM&Aによって、近代小売店舗におけるビングループのシェアは一層高まっています。例えば、すでにスーパーの3割以上、デパートの7割がビングループ配下の店舗となっており、コンビニに関しても、先日買収したShop&Goを加えると半数以上のシェアを保持することになります。

数年前と比較すると、明らかにお金持ちが増え、ベトナム消費者の出費傾向も変わってきているとはいえ、その成長を小売店が十分享受できているかというとそうとも言い切れません。思いの外不動産などのコストがかかったり、単価が上がらなかったりと潜在性の高いベトナムとはいえ、計画通りにいかないケースも多く見られるようです。

1 note

·

View note

Text

ホーチミン・ハノイのイメージの違い

南北に長いホーチミンとハノイでは気候・風土・ライフスタイルなどあらゆる面で異なります。よくホーチミンは大阪、ハノイは東京と例えられますが、それぞれの気質も異なります。

ホーチミン・ハノイ在住者にそれぞれの街のイメージを尋ねると、ホーチミンは「Modern(現代的)」「Busy(忙しい)」「Advanced(進んでいる)」といったイメージがあるのに対して、ハノイは「Traditonal(伝統的)」なイメージが多数を占めます。

それでは、人の気質としてはどうでしょうか?ベトナム人は自身のイメージを「Kind(親切)」「Polite(礼儀正しい)」「Reliable(信頼できる)」「Cooperative(協力的)」という風に捉えています。それではホーチミン・ハノイ在住者の間でのギャップはどのようなものでしょうか。

ホーチミン人は自分たちを「礼儀正しく、親切で信頼に足る」性格と考えているのに対して、ハノイの人々はホーチミン人を「明るくて流行に敏感だけど、煩くて気質が荒い」と考えている傾向があります。

一方で、ハノイ人は自分たちを「親切で協力的で真面目な性格」と考えているのに対して、ホーチミン人はハノイ人を「賢くて真面目だけど、神経質で悲観的」と捉えていることがデータからわかります。どちらの人々もそれぞれに対して少し否定的に考えている点が特長です。

こういった違いもあり、ホーチミン人・ハノイ人の間では少なからず意識の溝があるように感じます。ホーチミン人・ハノイ人それぞれを信頼できるかという質問についても、都市間で大きなギャップが見られます。

こういった違いを理解しながら業務を進めることもベトナムで仕事を円滑に進めるコツの一つと言えるのではないでしょうか。例えばホーチミン人はよりクリエイエティブな仕事を、ハノイ人にはよりチームで進めるような効率重視の仕事などが気質にあっていると考えられるのではないでしょうか。

0 notes

Text

ベトナムでの業務コミュニケーションの特長について

ベトナム人は1日に数時間ソーシャルメディアやメッセージングに時間を費やしていると言われます。こういったユーザの習慣が企業内のコミュニケーションにおいても影響を与えています。

例えば、業務でスマホを利用する人は9割を超えスマホの業務利用は当たり前です。。特徴として挙げられるのが自分のスマホを業務に利用している形態で、約9割の人が個人のスマホを業務に利用しています。「会社がスマホを提供している」「スマホは自分のものだが、会社がSIMカードを提供している」などはそれぞれ1割弱しかいませんでした。

また、業務でのメール利用は87%��ほぼ全員がメールを利用しています。一方で、6割強の会社員がGmailやYahoo!メールなどの所謂Free!メールを利用しており、会社のドメインの付与された企業メールを利用している人は4割弱しかいません。実際、Gmailなどの個人メールから、営業メールなどを受け取られたことのある方も多いのではないでしょうか?

メッセージングアプリも同様に非常に一般に利用されています。業務でメッセージングアプリを利用する人は95%とメールを上回ります。社員間だけでなく、顧客などとのやりとりでも頻繁に利用されています。普段からメッセージングによるリアルタイムのやりとりに慣れているため、非同期的なメールよりも素早くやりとりのできるメッセージングアプリを好む人は非常に多いようです。

メッセージングアプリの中で最も人気なのは、ベトナム発のメッセージングアプリであるZaloで、Facebook MessengerやSkype、ショートメッセージなども利用されています。

このように普段の業務のやりとりにおいてはメッセージングアプリの利用が進んでいる様子ですが、会社内での情報作業や申請作業については古くからのやり方が踏襲されています。例えば会社からの情報受信やレポーティングに関してはメールが多く、また休日申請などの作業は電話や紙で行う形が一般的です。多くの企業で電話や紙によって申請されてきた情報をデータに打ち込む担当者が存在しています。人件費が廉価なためできる作業ですが一方で情報のスピードや分析などにおいて煩雑になりがちです。

ベトナムはITのアウトソース先として非常に有望な国ながら、自国内でのテクノロジーの利用投資に関しては他の東南アジアの国々と比較してもかなり遅れていると言って良いかと思います。これは特に人件費が安いためコスト削減要素が見込めないことなどの原因があり、廉価な人材を活用することで何とか業務をまわしてしまうような傾向が見られます。

一方で、例えばメール文化については徐々に変化が産まれ始めています。マーケティングの分野では、古くからのメルマガに変わってメッセージングアプリを主とした新たな広告手法などが広がったり、ウェブサイトからの問い合わせがチャットで対応されていったりお変化が見られます。スマホ+メッセージングアプリに慣れ親しんだ新たなコミュニケーション及び業務手法に注目が集まりつつあります。

0 notes

Text

ベトナム人はどの程度QRコードを使っているのか

ベトナムのコンビニやショッピングモールでは、最近QRコードをよく見かけるようになりました。企業のマーケティングのキャンペーンサイトへの誘導だけでなく、最近はモバイル決済企業がサービスの普及に投資を広げています。実際、ベトナムの人々はどの程度QRコードを認知して利用しているのでしょうか?ホーチミン・ハノイの18歳〜39歳の男女に調査をしてみました。

QRコードについては、「QRコード」という言葉だけでは39%の人が「知っている」と回答してくれました。一方で、QRコードの画像を見せると6割が知っていると回答、「見たことがある」も含めると8割に上ります。QRコードについては、都市部に関しては多くの人が少なくとも見たことがある状況にあるようです。

一方で、QRコードを「定期的に利用する」人は14%、「使ったことがある」人を含めると37%となりました(利用したことがあると回答し、使い方の説明ができなかったユーザを除く��。日常的にQRコードを利用している人はまだ限定的なようです。

また、QRコードの利用用途については、SNSでの友達追加での利用が一般的で、「QRコードを利用したウェブサイトへのアクセス」や「モバイル決済」などの利用はまだ一部に限定されました。こういった事情もあり、QRコードの認知、利用についてはソーシャルメディアの利用の高いホーチミンや20代前半までの若者の方が高い傾向があります。

QRコード利用時に用いるアプリについてもソーシャルメディア系が上位を占めます。特にベトナムのソーシャルネットワークアプリのZaloにてQRコードを利用する人は8割強を占めダントツの状況です。逆にQRコード利用者であっても殆どのユーザがZaloで友達を追加する用途のみに利用しており、それ以外の用途はまだ限定的です。

これらの状況を鑑みると、ベトナムのQRコードは認知は広がりつつあるものの、利用用途についてはZaloでの友達追加のみに限定され、まだまだ決済などの利用の浸透はこれからだと言えそうです。少なくとも街中で見られるQRコードの露出の割には、友達追加以外の目的で利用している人は少ないと言えるのではないでしょうか。

日本でもここ半年で急激な浸透が見られるQRコードによるモバイル決済ですが、ベトナムではこれからと言えます。ベトナムの人々は現金決済への信頼が高く、またコスト意識が他の東南アジアの国々と比較しても高い傾向があります。そのため、こういった新たなテクノロジーが浸透するためには、ディスカウントやインセンティブなどの明確な金銭的なベネフィットが必要で、実際多くのモバイル決済企業が非常に積極的なプロモーションを展開しています。

こういった積極的なプロモーションが利用のきっかけとなり、コンビニやチェーン店舗などでの利用店舗の広がりと合わせて、よりQRコードによるモバイル決済は広がっていくのではないでしょうか。

0 notes

Text

ベトナムで高まるクーポン利用

コスト意識の高いベトナム人の間で最近クーポンの利用が増えています。様々な業界で競争が激化する中、販売促進の一貫としてクーポンが多く採用されていることに加え、スマホ普及によりオンラインでのクーポン発行が容易になったことが背景にあります。

当社の調査によると55%のユーザが過去6ヶ月の間にクーポンの利用経験があり、利用者の2割強はクーポンを週に1度以上利用するヘビーユーザーです。特にECサイトやFacebookで受領したクーポンの利用が多く、コードを打ち込むオンライン型と、紙クーポンをスタッフに提���する店舗側の2つに分かれています。最近ではJAMJAやNHOMMUAなどのクーポンサイトも人気を博しています。

ベトナム人はクーポンを利用するということに対しての羞恥心が少なく、例えばデートなどでクーポンを利用することに関しても7割強が「問題ない」と回答しています。商売意欲の旺盛なベトナムではこういった販売に直接的に繋がるマーケティングを好む企業も多く、今後も様々なクーポンが出回るのではないでしょうか。消費者にとっては有難い傾向ですが、利益度外視の施策に日系企業が対抗するのはなかなか難しそうです。

0 notes