Text

Sering tanpa dan dengan sengaja, Sal mampir dengan lagunya, Gala Bunga Matahari. Ternyata iya, dengan mata terbuka saja, retina basah. Renjana menyelinap dari sayup angin malam, menyusup ke rongga jantung yang dipisahkan septum.

Tanya yang juga inginku tahu, benarkah Ia (pencipta) memang suka bercanda?

Dan,

Orang-orang di sana muda lagi?

Waktu itu, aku genap berusia 20, merayakan libur panjang di penghujung pergantian semester. Rindu eyang dan pulang ke kampung halaman. Rumah cukup luas dengan pekarangan halaman penuh tanaman yang lebih luas lagi. Di teras rumah itulah, Eyang memulai cerita.

Eyang Kakung purnawirawan TNI Angkatan Darat, lahir 28 Oktober 1925. Saat usianya tiga tahun, bangsa bersuka cita rayakan Sumpah Pemuda untuk kali pertama. Cita-citanya memang menjadi tentara. Pendengaran telinga kanan Eyang sedikit rusak karena peluru, dan bekas goresan peluru di bahu membekas hingga mati. Saat muda, dia menikahi seorang guru yang ayu rupawan, mereka pasangan sempurna. Keduanya mengabdi pada bangsa dan negara demi merdeka, demi lebih banyak anak-anak bangsa mengenal aksara, dan bisa memijak dunia sedikit lebih luas.

Seperak gaji sebagai tentara, rutin disimpannya dalam kotak kayu jati. Diselipkan di laci lemari kayu yang hingga kini tak remuk digerogoti rayap tak pula usang dimakan waktu.

Kepada anak-cucu dia berpesan, ‘aku telah membeli rumah untukku dan istriku. Kelak aku mati, kuburkan aku di sana dan istriku tepat di sebelah kuburku,” Sebuah lahan tak jauh dari rumah yang ia beli sedikit demi sedikit hingga genap satu hektare.

Rumah keabadian yang dialairi air sungai dan hamparan sawah. Eyang bahkan membuat lima kolam ikan yang masing-masing luasnya lebih dari 200 meter. Jika lebaran tiba dan sanak-keluarga riung, kami semua menangkap ikan yang satu ekornya bahkan bisa lebih dari 5kg.

Eyang menolak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Ia ingin beristirahat dalam damai bumi yang dialiri gemricik air sungai, ikan-ikan yang berlarian, pepohonan yang rindang, dan padi yang merunduk. Katanya, ‘aku ini bukan pahlawan, aku ini tentara, tugasku sudah selesai. Dan ketika hidupku selesai, aku ingin dekat dengan anak-cucuku, juga ikan-ikanku. Ia tergelak dan tetap tampan.

Bukan hanya rumah keabadian yang telah disiapkan, bahkan batu nisan. Aku mengangguk, dan bertanya, kenapa aku tidak mewarisi bola mata cokelat indah itu darinya.

Kemarin, Ibuku pulang ke kampung halaman, kembali ke rumah masa kecilnya hingga bertumbuh dewasa. ‘Ibu, sampaikan salamku untuk eyang kakung dang eyang putri,’

Seminggu, ibu kembali. Selain menjinjing getuk gula jawa yang menjadi oleh-oleh khas, Ibu pulang membawa surat. Dan,

Sebentar, mataku basah, atau sudahi saja cerita ini. Minggu menyisa satu jam menuju Senin.

Ah, Eyang.

Sungai-sungai di sana benar-benar dilintasi air susu?

Semoga hidupmu penuh arsa.

[Menemukan data pribadi Eyang Kakung 🥹]

0 notes

Text

Panca:

“Apa itu cemburu? Sejenis surabi oncom di kota asalku? Ah, bukan. Ternyata dia kopi yang aku pesan dan kuesap malam ini”

Aksara:

Seperti apa rasanya?

Panca:

Seperti yang kamu bilang, hal yang solid tidak berubah adalah gravitasi. Jadi, jika yang kuesap malam ini adalah rasa cemburu, aku sudah menikmatinya sedari tadi.

Jangan senyum, Aksara. Hari ini kamu terlalu cantik, aku sudah tersandung dua kali. Dan akan jatuh hati untuk kesekian kali.

Aksara:

Aku cantik seperti Bandung di pagi hari?

Panca:

Bagaimana bisa? Bandung cantik di setiap waktu, pun dengan kamu.

Sudah kubilang jangan senyum, Aksara.

Aksara:

Bertemu kembali, mengobrol di luang waktu, menyempatkan datang, dan tidak menaruh harap ternyata sangat menyenangkan.

Panca:

Aku percaya, kesempatan untuk Rabu akan datang dengan cara yang berbeda. Jika kita kembali bertemu setelah lima tahun, bukankah lima tahun lalu pun kamu dan Rabu pernah ada di tempat yang sama? Semesta punya caranya dalam bekerja.

Aksara:

Jika ternyata di masa depan dia tidak pernah datang, sungguh tak apa.

Panca:

Dia akan datang. Jika kalian melibatkan pencipta dalam segala urusan dan saling menyebut nama dalam doa, dia akan datang. Entah untuk menyatukan, atau kembali mempertemukan dengan alasan lain. Rabu akan datang.

Aksara:

Ketika dua anak manusia sudah berpisah jalan, sebaik-baiknya manusia adalah tetap melanjutkan hidup yang sangat berharga. Jika kami kembali bertemu di masa depan, kuharap dia sudah menjadi individu, pribadi yang dicitakan, dituju. Jika namaku adalah bagian dari doanya, As Sami Allah maha mendengar. Al Bashir Allah maha melihat.

Panca:

Ucapanmu itu membuatku ingin mendoakan kalian. Entah siapa yang beruntung, yang pasti kalian berdua adalah takdir yang tidak bisa dibahasakan. Kalian pasti akan sampai di ujung cerita yang digariskan pencipta.

Aksara:

Sudah. Berpisah, adalah ujung cerita kami.

Panca:

(Tergelak, dan tetap tampan) Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan jagat raya, Aksara. Apalagi sekedar mengubah hati manusia. Aksara sayang, we never know till jannah-nya kamu dan Rabu itu siapa.

Panca kembali mengesap kopinya. Aliran darah Aksara tidak beraturan, Panca terlalu mirip dengan penyanyi Dikta. Hanya saja Panca tinggi dan atletis. Cukup meresahkan.

Aksara:

Selamat kembali ke Bandung. Kita pamit di sini, ya.

===

Panca pamit dengan pelukan dan kecupan kening yang mengagetkan.

0 notes

Text

Dering telepon…

“How’s today?”

A song: It must have been love - Mark Wilkinson

Satu jam berlalu, esapan kopi terakhir, dan epilog

Panca:

Akan selalu ada alasan kenapa kita dipertemukan dengan seseorang. Entah kehadirannya mengubah hidup kamu, atau kehadiran kamu yang mengubah hidupnya. Jadi, kalau suatu saat berpisah jalan, artinya bagianmu dalam hidupnya dan bagiannya dalam hidup kamu, sudah selesai.

Aksara:

No person is sent to you by accident. Hal yang pasti,

Tuhan punya jalan yang terbaik untuk mengganti sesuatu yang sudah seharusnya diikhlaskan.

Hening…

Panca: Goodnight, sleep tight.

0 notes

Text

Kepada; kamu, para tamu

Kamu yang mencintai seni dalam ruang puisi

Kamu yang mencintai larik-larik Chairil Anwar

Membaca tak cukup sekali

Bukan Aku

Bukan Sia-sia

Bukan Sendiri

Bukan pula Tak Sepadan

Tapi Hoppla, 1945

Berdiri haruslah imbang

Mencari haruslah tandang

Dan menemukan rumah untuk pulang

Biar

Aku tak pandai melupa

Biar

Aku pandai berpura-pura

Tapi, aku tak pandai menyeka luka

Masih adakah waktu untukku?

Aku ingin hidup seribu tahun lagi

Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan

Terima kasih untuk waktu yang diluangkan

Aksara

0 notes

Text

Sabtu sudah datang, dan tetap enggan pulang

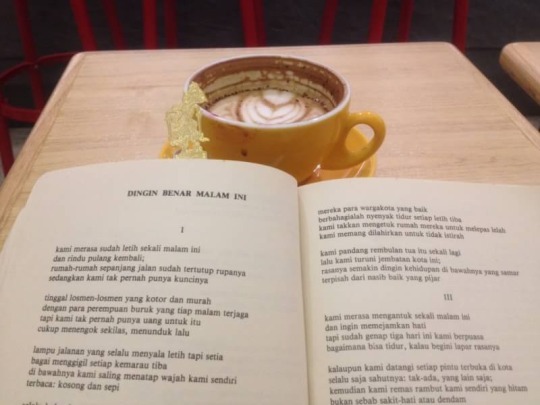

Benar kata bab satu, “Dingin Benar Malam Ini”

Aksara kembali menemukan dirinya yang dulu

Yang hanya dengan pergi ke toko buku

Ia bertemu bisu melupa waktu

Ada Rabu di baris-baris cerita lama Conan Edogawa

Ada rindu yang menyelinap dari rongga-rongga buku tua

Dia salah sangka tentang Panca

Aksara tidaklah bodoh, mana mau ia kembali dengan seorang yang pergi tanpa pamit, pada jarak yang tak bisa ditebas.

Aku lapar, dan memilih menyeduh kopi

Di rumah bertingkat tinggi

Ternyata yang dibutuhkan bukan sesuap nasi, sepotong roti, atau kue manis di atas kulkas. Dia lebih butuh kafein karena malamnya masih panjang.

Terlalu panjang, untuk menulis perayaan besar

Seratus tahun Chairil Anwar

Tulisannya dipamerkan di sebuah galeri seni

Aksara girang berjingkrak, dia benar-benar menjadi penulis

Semakin girang saat tahu, tulisannya “Social Construction Fandom as Cultural Industry Marketing” diterjemahkan dalam Bahasa dan dijadikan buku oleh sebuah universitas di Jakarta

Seorang kakek berusia 68 tahun, 12 tahun lalu bertemu dengan Aksara. Di sebuah kelenteng tua di pinggir Selatan Kota.

Ia meramal Aksara dengan ritual yang diyakini Tionghoa. “Tan Mei-hwa. Artinya bunga mekar, itu kamu” kata si Kakek pada Aksara.

Begini ramalan kakek bernama Kang Sui Liong itu: “Tulisanmu nanti ada di dinding besar dan tinggi, tulisanmu nanti juga akan ada di lembaran-lembaran buku”

Seratus tahun Charil Anwar: Aku Mau Hidup Seribu Tahun Lagi!

Aksara

1 note

·

View note

Text

“Dan lalu, rasa itu tak mungkin lagi kini tersimpan di hati, bawa aku pulang….”

Entah sudah berapa lama, nyayian Float tidak lagi terdengar di telinga Aksara. Lagu itu terputar begitu saja, dengan atau tanpa sengaja. Terserah dia saja. Dia yang saat ini duduk tenang, sibuk menggambar dengan iPad-nya. Float-Pulang, pernah dan mungkin sedang menjadi cerita kami sekarang.

“Damn…” gerutunya, dan dia kembali diam. Perangainya tidak berubah sedikitpun. Sesekali Aksara melirik sketch pada layar iPad, dan dia menyadarinya tanpa perlu menatap.

“Finish?” tanyanya, yang tetap sibuk membuat sketsa.

“Ehm” Jawab Aksara singkat, dan tetap mengetik.

***

Untuk pertama kalianya, Aksara ingin percaya pada ‘kebetulan,’ sekali saja. Sekuat apapun mencoba, dia tetap tidak bisa. Setiap kali pulang ke Bandung, Aksara akan mendatangi Noah’s Barn untuk membeli roasted beans. Jika beruntung, dia akan mendapatkan Rwanda. Menikmati sepotong cheesecake dengan topping selai strawberry dan secangkir kopi. Langit cerah biru. Lagi, tidak ada Rwanda di etalase, yang tersedia masih sama seperti dua bulan lalu. Kali ini Aksara memilih Guatemala, hendak membawanya ke kasir.

Dan, di sinilah mula pertemuan, setelah setengah dekade berlalu.

Seseorang muncul, tanpa sapa, tanpa tanya, tanpa sengaja. Merebut begitu saja satu pack 200 gram roasted beans Guatemala di tangan Aksara. Membaca semua tulisan yang tertera di packaging box, dan bohong jika Aksara tidak marah tersengat emosi.

“Excuse me, itu punya saya. Kalau mau baca cupping no….tes“ belum selesai Aksara bicara, orang itu memotong kalimatnya.

“How are you?” Orang di hadapan Aksara itu justru meletakan roasted beans yang diambil Aksara ke etalase. “Hi, Aksara. How are you?”

“Panca?”

“Apa kabar?”

“Kapan balik?”

“Hampir setahun”

“Terus, sekarang lagi pulang ke Bandung? Atau emang stay di Bandung?”

“Aksara, kamu jawab pertanyaan aku sesingkat-singkatnya, ya. Sama siapa di sini? Balik Jakarta kapan? dan lagi ada janji ketemuan atau nggak? Ayo jawab”

“Sendiri. Balik besok, mau ketemu temen jam 3 sore” Panca melongok jam tangannya.

“Masih ada waktu. Bisa ikut sebentar?”

“Ke mana?”

“Nanti juga tau”

“Nggak bisa. Kalau ngajak pergi harus kasih tau dulu, dong. Perginya ke mana?”

“Minum kopi”

“Kan, di sini bisa”

“Nggak bisa”

“Kenapa nggak bisa?” Tanpa permisi, panca menggandeng tangan Aksara, membuka pintu mobil untuknya, dan meminta Aksara segera duduk.

“Seat belt”

“Kita mau ke mana?”

“Minum kopi”

“Iya, tapi di mana?” Panca tidak banyak bicara, dia lebih sering memecah asing dengan bernyanyi dari lagu-lagu yang diputarnya.

Mereka sampai di sebuah kedai kopi yang tidak asing bagi Aksara. Kedai kopi yang setiap sudutnya rekat di ingatan. Saat tiba di gerbang kedai, Aksara menghentikan langkahnya, membiarkan Panca masuk lebih dulu. Panca bahkan memilih kursi di sudut ruang, memandangi Aksara yang masih berdiri di gerbang.

“Aksara, kamu mau sampai kapan berdiri di situ?” Percayalah, suara hati yang bisa terdengar hanya ada dalam sinetron Indonesia. Dan jika cerita Aksara hari ini dijadikan opera sabun, maka suara hati itu akan berbunyi seperti ini: “Ada 270 juta masyarakat di Indonesia, ada 7,3 miliar manusia di bumi, ada 365 hari dalam setahun, 24 jam, 1.440 menit, dan 86.400 detik dalam sehari, kenapa kita harus bertemu lagi?”

Aksara melangkah, menuruni tiga anak tangga. Penyeduh kopi menyapanya ramah, dan Aksara mengobrol sebentar dengan pria di balik coffee bar itu.

“Apa kabar, Aa? Kita ketemu lagi”

“Baik, Teh.” tersenyum ramah

“Aa punten, kakek yang waktu itu datang ke sini dan pesan nasi goreng, sering datang ke sini nggak? Itu lho, kakek yang pakai kacamata, dan mengobrol dengan dua nenek di bangku itu” Aksara menunjuk kursi yang tepat berhadapan dengan bar.

“Oalah, Teteh… teteh yang diteraktir kopi sama si kakek, ya?” Aksara mengangguk.

“Jarang, Teh. Dia biasanya ke sini buat makan aja. Kadang pagi, kadang sore, suka-suka dia aja.”

“Ada kopi apa yang nggak natural, A?”

“Semuanya nggak natural. Kopi Teteh sudah dipesenin sama si Aa yang duduk di sana.” Penyeduh itu menunjuk Panca dengan ibu jarinya. Dia memilih duduk di kursi dengan jendela yang membelakangi pintu masuk.

“Kenapa kopi aku kamu yang pesan?” Panca membakar rokok, mengepulkan asapnya ke luar jendela.

“Aku tau tempat ini dari kamu?”

“Hah?”

“Masih sama. Masih suka bilang, hah, hah, dan hah. Your blog, your Tumblr.”

“Kamu baca? How come?”

“Kamu belum jawab pertanyaan aku. Apa kabar Aksara?”

“Survive. Kamu?”

“Good”

“Tell me! kamu di sini beneran pulang dan stay di Bandung, atau harus balik ke Hamburg, atau Jakarta?”

Panca dan Aksara. Mereka kembali bertemu setelah lima tahun berlalu. Tidak ada yang meragukan rencana Tuhan. Hanya saja, segala sesuatu yang terjadi di Minggu siang begitu mengejutkan bagi Aksara. Lima tahun lalu, sepulang liburan dari Jepang, pria di hadapanya itu tiba-tiba memberi kabar bahwa ia akan menetap di Hamburg dalam waktu yang cukup lama. Hubungan mereka selesai begitu saja, tidak pernah ada pesan teks, panggilan telepon, hanya satu email yang telah dihapus Aksara bertahun lalu. Panca benar-benar menghilang pada jarak yang tak bisa ditebas.

“Aksara, do you marry?”

“Not yet”

“in relationship?”

“Not yet”

“same”

“Hah?”

“kebiasaan. Hah, hah, hah. I’m human not kelomang”

Model rambut, frame kacamata, caranya memegang sebatang rokok, caranya duduk, dan sorot matanya, tidak ada yang berubah. Entah bagaimana Panca menemukan tulisan-tulisan Aksara. Ternyata dia sudah beberapa kali datang ke kedai kopi ini, duduk di kursi yang sama sejak membaca tulisan Aksara.

Aksara menahan gelisah karena kadung janji bertemu teman lama, dan Panca menyadarinya. Dia meminta kepada Aksara untuk tetap tinggal, tanpa permisi, Panca mengambil ponsel Aksara yang sedang melakukan panggilan telepon.

“Hi, saya Panca. Saya mau minta izin. Boleh Aksara tetap tinggal dengan saya hari ini? Kami sudah lama nggak ketemu, dan banyak hal yang ingin saya bahas dengan Aksara. Semoga Mbak nggak keberatan.” Selalu saja begitu. Panca selalu bisa sopan dan ramah dengan orang lain, tapi dengan Aksara dia lebih suka bertindak semaunya tanpa bertanya. Menggandeng dan membawa Aksara pergi ke kedai kopi, memesankan kopi tanpa bertanya dulu apa yang diinginkan Aksara adalah secuil dari banyak tingkahnya yang hanya jika dengan Aksara lah dia akan begitu.

Pada akhirnya Aksara tidak jadi bertemu dengan teman lamanya. Teman di bangku perkuliahannya saat studi strata satu. Sketch yang dibuat Panca selesai. Gambar yang dibuatnya adalah potret Aksara dan Panca di kedai kopi, duduk berhadapan.

“Nice sketch”

“Thanks. Nanti boleh aku antar kamu pulang? Mau beli es krim yang suka dibeli Ridwan Kamil nggak?”

“Tahu dari mana suka dibeli RK?”

“His Ig”

“Sekarang kamu punya socmed account? Really?’

“I know you set your account in private. Termasuk ganti username Tumblr.” Panca tersenyum. Dia tidak punya akun media sosial pribadi selain fake account, bahkan melacak nama lengkapnya di Google pun hanya akan ada satu laman yang muncul. Tercatat sebagai alumni Telkom University. Lima tahun lalu, saat Panca pergi ke Jepang, Aksara menulis beberapa bait yang kemudian dijadikannya album dalam Steller.

Sejak langit masih biru hingga bintang muncul, entah sudah berapa banyak bab yang mereka bahas. Jika biasanya hujan turun, tidak sejak kemarin dan hari ini. Kedatangan laron-laron lewat pintu memberi tahu, kebersamaan mereka sudah hampir lima jam. Hening, Aksara dan Panca memandangi gerombolan laron mengahangatkan tubuh mereka pada cahaya bohlam.

Penyeduh kopi perempuan, rambut sebahu, kacamata bulat menutup setengah pipinya, dan docmart hitam menghampiri Aksara dan Panca.

“Teteh, Aa, punten. Kita mau matikan lampunya sebentar karena banyak laron masuk. Nanti dinyalakan lagi”

“Di dapur ada cuka?” tanya Aksara pada penyeduh perempuan yang masih berdiri di sebelahnya, memasang wajah heran.

“Saya kurang tahu Kak, buat apakah?”

“Laron bisa diusir dengan air cuka, Teh.” Sahut Panca. Mendengar itu Aksara melirik Panca tersenyum. “Ada semprotan, Teh?”

“Ada, Aa” jawab singkat si penyeduh kopi.

“Sayang dong, cukanya kan bisa dipakai buat bikin acar, garnish nasi goreng” Sahut Aksara

“Ya kan, kamu yang ngide pakai cuka. Semprot pakai air” Panca memberi solusi lain yang lebih mudah

“Bisa. Air juga bisa ngusir laron, Teh. Sabun cuci piring juga bisa” timpal Aksara

Panca: “Laron-laron itu lagi mau berkembang biak. Kalor di cahaya lampu selain menghangatkan mereka, sekaligus momen mereka nyari pasangan”. Penyeduh kopi itu mengangguk menatap Panca.

Aksara: “Jadi deh, koloni baru. Banyak yang ngira laron itu serangga, nggak salah sih, tapi tepatnya rayap. Rayap bersayap. Sederhananya mereka kawin saat berkumpul di cahaya lampu”

Panca; “Orang tahunya binatang itu muncul karena sekarang musim hujan”

Aksara: ”Padahal itu tanda adanya rayap di sekitar mereka, tepatnya di bangunan rumah ini.” Aksara memotong penjelasan Panca.

Teteh penyeduh kopi: “Jadi semprot atau matiin lampu, nih?” Saat itulah Aksara dan Panca menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang mengulang kebiasaan di masa lalu. Memvalidasi pernyataan satu sama lain, padahal di samping mereka sedang ada orang yang minta izin mematikan lampu.

“Aksara jawab pertanyaan tetehnya”

“Kok, aku?”

“Kamu yang mulai pembahasannya”

“Semprot air aja, Teh. Kalau lampunya dimatiin kasian tamu yg lain, lagi ada yang makan.” Tiba-tiba gelap. Ternyata orang lain yang mematikan lampu.

“Ok. Solved” sahut Panca yang kemudian membakar lagi sebatang rokok.

“Kamu kenapa jadi cerita soal laron ke si Mbak itu? padahal dia kan cuma permisi buat matiin lampu”

“Aksara, kamu yang mulai.”

Lima tahun lalu, hubugan Aksara dan Panca bisa dibilang hubungan paling tenang. Bahkan air di akuarium sekalipun beriak, tapi tidak dengan mereka. Aksara dan Panca nyaris tidak pernah berkonflik sebagaimana pasangan lain meributkan perasaan cemburu, mengkritik atas sikap yang tengah diselaraskan antara satu sama lain, atau meributkan kondisi yang tidak ideal. Ketika Aksara sibuk membaca buku, pun dengan Panca. Ketika Aksara sibuk bekerja, pun dengan Panca. Ketika mereka mengobrol tentang hal yang asing bagi pasangan lain, mereka sibuk memvalidasi argumen satu sama lain.

Dalam waktu satu sampai dua jam mereka bisa bercerita menimpali hal-hal semacam kenapa tomat itu buah bukan sayur, padahal di seluruh supermarket, tomat akan ditempatkan di tempat sayur, apalagi di pasar. Tentu bukan hanya sebatas karena tomat berbiji. Berabad-abad silam, perdebatan tomat itu buah atau sayur sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hasil putusannya, tomat merupakan buah namun pajaknya masuk ke kategori sayuran. Obrolan itu bermula dari ucapan Aksara “aku pernah ribut sama mantan aku cuma karena dia bilang tomat itu sayur. Dia mengabaikan fakta-fakta yang sudah diuji di lapangan dan sahih secara ilmu pengetahuan dan hukum.” Lalu Panca menimpali “Untung kamu cepat sadar, ya” dan kami tertawa.

Panca meminta izin untuk mengantar Aksara pulang. Sebelum mereka meninggalkan kedai, Panca memberi uang tip dan meminta maaf kepada Teteh penyeduh kopi atas sikap kami yang justru sibuk mengobrol soal laron. Melanjutkan obrolan tentang ditemukannya planet baru menyerupai bumi, tentang kecepatan matahari, resesi dan krisis global, krisis iklim, tentang tren kopi, tentang Bandung hari ini dan kemarin, tentang Aksara dan Panca.

…

0 notes

Text

Aksara, how was your day?

Aksara, did you see the trees waving hello?

Aksara, every ocean has a sore, every boundary creates a home.

Aksara, every thought ripples in every ocean that knows where to take you.

…..

0 notes

Text

Dear Rabu,

Hari ini adalah 365 hari lalu, ketika kamu datang mengetuk pintu. Dan ini adalah potret pertama tentang kamu, selepas jam sepuluh malam.

“Aku tidak tahu sejak kapan, semua rasa tentang kamu muncul begitu saja. Aku menyukaimu, Aksara” Kalimat pertama Rabu pada Aksara saat mereka duduk di karpet abu

Dan, waktu berjalan. Kopi, buku, lagu, dan bertumpuk rindu di setiap waktu. Potret ini adalah kita, dalam imaji masa depan.

“Bagaimana bisa kita saling mencita, jika utuh terlalu jauh dari kita?” Aksara mengantar Rabu ke area parkir yang menjengkelkan. Purnama itu terlalu jauh dari retina, seperti itulah Rabu. Malam itu adalah malam terakhir Aksara mengantar Rabu. Waktu di mana pertama kali mereka berkonflik, atas waktu yang lambat mempertemukan

Rindu selalu membuat mereka berdamai dengan keadaan. Menerima kekurangan, dan menenggelamkan kekecewaan. Menteng, Cikini, Arteri, Tebet, Gondangdia, Jalan Surabaya, Kalibata. Beberapa pelukan, kecupan, dan lelucon permanen di ingatan.

Giyanti, coffee brew, 1/15, Tjikini, Bakoel Koffie, Djawa, dan terutin adalah Starbuck. Menteng adalah memori terbaik dalam kisah Rabu dan Aksara. Gelas kaca di kanan adalah kopimu. Ah, rindu.

“How was your day? Are you ok?” Adalah cara Aksara dan Rabu mengucap “I love you”

Dari semua itu, kami sepakat bahwa Bandung adalah rumah untuk pulang dan kota di mana kami ingin hidup di masa depan. Rabu bilang “Bandung seperti kamu di pagi hari, cantik”

Rabu hanya tidak tahu, saat Tuhan menciptakan Bandung dan Aksara, hati-Nya sedang bahagia.

Mana ada yang namanya kebetulan. Tuhan pencipta semesta, mengatur semua hal bukan tanpa alasan dan tujuan. Bahkan daun yang jatuh dari rantingpun sudah diatur dan dengan izin-Nya.

Maka lima tahun lalu, bukanlah kebetulan kami mengenal “Sepedarodatiga”

Aksara…

Jika bukan dengan Rabu, Aksara tidak akan mengenakan gaun yang sama. Gaun ini sudah punya nama, Aksarabu. Dan jika kesempatan itu tidak pernah datang, maka gaun ini bukan milik Aksara.

Lagi, jika semesta tak menjadikan mereka utuh, hal terbaik yang diberikan Tuhan adalah pertemuan dan waktu yang menjadikan mereka sedekat nadi.

Mengapa kisah mereka yang terlalu berarti harus berhenti? Sederhana, takdir hanya mempertemukan bukan mempersatukan. Entah bagaimana dengan masa depan, birlah, biar saja. Sampai matipun, Aksara dan Rabu adalah kisah yang sekalipun terkubur akan tetap ada di Bumi.

Satu tahun berlalu. Aksara tahu, hari ini Rabu sedang merayakan dan mensyukuri kelahiran bunga Edelweis.

“Aku tahu di mana kamu, dan dengan siapa kamu bersama. Aku menyerta doa. Semoga bunga Edelweis mekar memberi bahagia tak terhingga”

Rabu,

Rabu,

Rabu, cerita kita hari ini sudah selesai. Aku pamit.

27 Oktober 2022

0 notes

Text

Aksarabu di Tanah Sumba #2

Tidak ada kopi hari ini, tidak ada secangkir kopi esok. Cangkir keramik itu berisi wedang jahe hangat yang diberi satu sendok jeruk nipis dan madu. Covid sialan!

***

Mengenakan kaos putih rasanya menjadi pilihan paling tepat saat langit biru cerah, sepadan dengan gerumbul awan yang rupawan. Sabtu di pekan kedua September, sinar matahari pagi seperti memberi banyak nutrisi untuk kulit. Apa itu polusi? di sini, di Desa Tambahak, Sumba Timur hanya ada kicau burung, desir angin, dengus babi, ringkik kuda, dan nyalak anjing. Aku berharap bisa tinggal lebih lama, atau sekedar memikirkan tinggal dalam triwulan.

Terakhir kali Aksara mandi pagi sekitar Mei 2022, itupun karena harus ke Bandung dengan keberangkatan kereta pukul enam pagi. Hari itu di Sabtu yang cerah, Aksara sudah mandi di jam 06.30 WIT. Ia berdiri di depan Uma Bokulu, rumah panggung yang menjadi rumah adat setempat. Di Desa-desa Sumba Timur hampir semua rumah warganya berupa rumah panggung. Sedangkan di kota seperti di Waingapu, bangunan rumah sudah permanen. Kali ini Aksara tidak berdiri untuk sebatang signal, dia bahkan tidak peduli lagi dengan jaringan. Ternyata benar, beristirahat dari social media, laman berita, dan kotak pesan membawa damai dalam ruang yang berbeda. Kepalanya mendangak, matanya terpejam, di bawah sinar matahari pagi di Desa Tambahak, yang berada di perbukitan Sumba Timur.

“Morning, Aksara”

“Morning Jo.’

“Kenapa senyum-senyum sambil ngeliatin langit?”

“Di Jakarta nggak ada sinar matahari pagi kayak di sini”

“kakak mau kopi atau teh?”

“Kopi”

“Kayak semalam, nggak pakai gula?”

“Yes, please”

“Ok. Sekalian minta buatkan untuk yang lain juga”

“Thank you, Jo”

Semua orang di desa ini memanggilnya Jo. Usianya belum kepala tiga, aku bahkan tidak mengingat jelas dia punya berapa saudara, selain kenyataan bahwa dia memiliki tiga Ibu. Tentu aku tidak punya ekspresi kejut begitu mendengar ayahnya beristri tiga. Mau dikata apalagi? fenomena patriarkal yang mati-matian dilawan oleh ratusan, bahkan ribuan perempuan di kota-kota urban dan segelintir di pedesaan, adalah praktik yang mengakar di banyak dusun, desa, bahkan kota sekalipun. Sebagian besar warga di Desa Tambahak adalah Marapu. Sebuah kepercayaan yang telah hidup dan dianut warga Sumba berabad-abad lamanya. Uma bokulu yang aku tinggali adalah milik seorang ‘hamba’ dari Rambu Dai Mami. Rumah ini ditinggali oleh satu keluarga yang terdiri dari seorang suami, dua istri, dan sejumlah anak.

Ah, soal rumah ’hamba’ Rambu Dai Mami. Perempuan yang terlahir dari keluarga bangsawan di Sumba, menikah dengan pria yang katanya juga keluarga bangsawan. Karenanya ia dipanggil ‘Rambu.’ Sebuah panggilan (perempuan) yang merupakan keluarga bangsawan. Warga Sumba zaman dulu yang merupakan keluarga bangsawan sudah tentu memiliki pembantu, jika dalam kultur jawa dikenal sebagai abdi dalem. Orang yang berjanji untuk setia dan tekun seumur hidup mengabdikan diri kepada Keraton. Di Sumba, mereka dikenal sebagai ‘hamba’, melayani keluarga bangawan hingga anak-cucu mereka.

Rambu Dai Mami bilang, memanggil Rambu dan ‘Ambu (bagi laki-laki) dulu memang hanya untuk keluarga bangsawan. Tapi zaman berubah, panggilan itu menjadi jamak, perempuan manapun bisa dipanggil rambu, layaknya sapaan ’mbak’ dan ambu layaknya ’mas’. Marapu bukan sekedar kultur, melainkan juga kepercayaan yang memuja leluhur. Namun negara hanya mengakui lima kepercayaan, enam termasuk konghucu, thanks to Gus Dur. Untuk bisa sekolah anak-anak di Sumba tidak bisa mencantumkan Marapu sebagai agama. Begitupun saat akan menikah, catatan sipil tidak bisa mencatatkan marapu sebagai agama. Mereka yang menikah namun tidak memeluk kepercayaan yang ada di negara ini, bisa dibilang semacam menikah siri. Jauh sebelum problema sistemik ini ada, Kristen sudah menyebar dan menjadi kepercayaan mayoritas.

Aku ingin bercerita banyak tentang Rambu Dai Mami. Tentang apa yang dilakukan perempuan berusia 40 tahun itu untuk perempuan lainnya, untuk anak-anak, untuk mereka yang menyandang gangguan jiwa, untuk hutan, untuk Sumba Timur. Tentang perlawanan dan perjuangan. Aku membenamkan inginku itu, karena temanku Aurel sudah menulisnya dengan sangat indah di kolom Magdelene.

Jo datang dengan membawa nampan berisi beberapa cangkir kopi dan teh.

“Kakak Aksara, kopi” teriak Jo sambil meletakkan nampan di lantai teras. Padahal aku membawa hair dryer, tapi aku lebih memilih berdiri dan mengeringkan rambut di bawah sinar matahari pagi.

“Kopi yang tanpa gula yang mana?”

“Ini kakak” Jo mengambilkannya untukku.

“Thank you. Jo, nama lengkap kamu tuh, siapa sih?”

“George Bush” Mendengar jawaban itu Aksara agak tersedak. Kukira adegan orang tersedak saat minum ketika mendengar kabar mengejutkan hanya ada di drama opera sabun Indonesia atau drama korea. Ternyata tidak, tersedak saat minum ketika terkejut benar bisa terjadi di dunia nyata. Aksara merasakannya.

“Apa? George Bush? George Bush…. George Bush kayak nama Presiden Amerika tahun 2001-2009 itu?”

“Iya, Kak. Kakak orang kesekian yang kaget dengar nama saya. Tapi yang tersedak baru Kakak hahaha” jawabnya tertawa lebar

“Yang kasih nama kamu siapa?”

“Ayah saya”

“Ayah kamu fans George Walker Bush?”

“Iya, makanya saya dikasih nama George Bush. Tapi di KTP saya ditulisnya Josbus. J O S B U S” Mendengar pernyataan dan cara Jo mengeja namanya membuat Aksara kesulitan menahan gelak tawa.

“Jo, sorry aku nggak maksud ketawa gini, tapi susah banget nahannya. Maaf, tapi nama George Bush kenapa ditulis Josbus?”

“Itulah, orang kelurahannya nanya ke ayah nama saya. Dijawab sama ayah George Bush. Tapi orang kelurahan nulisya Josbus, karena ayah saya ngucapnya juga Josbus bukan George Bush. Tapi Kak Aksara, lihat nih, akun Instagram aku tulis George W. Akun instagram Kak Aksara apa?”

Setelah terpingkal, Aksara meletakan cangkir kopi dan mengambil ponselnya di kamar. Dibukanya Notes App.

“Tuhan, aku tidak lagi bisa mengingat kapan terakhir kali tertawa lepas dengan hati yang penuh. Menikmati secangkir kopi di savana Sumba, di sebuah kampung adat, langit-Mu yang cerah, dan mereka yang bersamaku kemarin, hari ini, hingga tiga hari ke depan. Terima kasih.”

“Aksara, today we will going to the forest and mangroves. There we’ll meet the head man” kata Dyee, seorang panitia pelaksana.

“Sure. Did all of us will go there or just you, me, and Aurel? considering there are diff agendas on the same day”

“All of us go to the forest, but the only one who goes to the mangroves is you and Aurel”

“Alright”

Malam sebelum Aksara datang di Desa Tambahak, ternyata rombongan menggelar upacara adat masuk hutan. Warga yang hendak masuk hutan tidak bisa masuk dengan leluasa sebelum mengadakan ritual adat dengan memotong ayam hidup. Begitulah Marapu. Sederhananya, meminta izin kepada leluhur, menyampaikan maksud dan tujuan memasuki hutan.

“Rambu, dari mana kita tahu bahwa kita diperbolehkan masuk hutan atau tidak?”

“Usus ayam itu yang akan menunjukkan boleh tidaknya kita masuk hutan. Kalau niatnya baik boleh masuk hutan. Kalau maksudnya buat ambil kayu sebutkan dulu kayu apa.” Meski masih membingungkan hanya dengan melihat usus ayam yang dipotong, lagi. begitulah Marapu. Lain cerita dengan upacara pemakaman. Alhasil rombongan memasuki hutan. Di sinilah mata air itu bermuara.

“Rambu, Rambu sayang banget ya sama hutan ini? jadi meskipun Rambu diomongin banyak orang gara-gara demo demi hutan menolak deforestasi, Rambu menyadari penuh bahwa ini bukan hanya sekedar hutan, tapi sumber penghidupan”

“Iya. Sudut pandang Marapu orang terhadap hutan, sebagai jantung dan paru-paru. Keseharian kami dekat dengan hutan. Ada ritual, ada mata air, apapun sehari-harinya di hutan. Jika tidak ada hutan orang Marapu hidupnya sulit. Sumber ekonomi, budaya, kesehatan ada di dalam hutan. Saya dan masyarakat adat berjuang pertahanankan hutan karena prinsip saya tanah hutan bukan milik kita tapi generasi kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Saya takutnya, di hutan Sumba Timur, orang melihat hutan hanya dari gambar, tapi tidak tahu hutan itu sendiri seperti apa. Ketakutan lain saya, Sumba Timur adalah daerah kering. Ajaib karena di tanah yang kering ini masih ada mata air meskipun hutan tidak banyak. Jika hutan habis kita babat, anak cucu saya tidak tahu lagi air, jangan sampai mereka hidup dengan air kemasan” Begitu kata Rambu Dai Mami.

Perempuan adalah individu yang paling dekat dengan hutan. Perempuan menjalani peran ganda antara ruang domestik dan roda ekonomi keluarga. Mereka yang paling mengerti tanaman untuk obat-obatan, tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai pangan, dan mata air yang menjadi sumber penghidupan di negeri seribu bukit. Sawah yang terhidrasi, minum bagi hewan ternak yang menjadi sumber pencaharian. Semua bersumber dari mata air di hutan ini.

“Aksara, nanti kita ke hutan mangrove” sapa seorang penyelenggara

“Lokasinya jauh dari Tambahak?”

“Sekitar 25 menit” Sejak sampai di Sumba Timur, beberapa kali aku bertanya jarak lokasi. Hampir semua warga menjawab dengan estimasi waktu, bukan jarak dalam satuan kilometer. Ternyata menjawab dengan estimasi waktu lebih mudah, ditambah di Sumba Timur sama sekali tidak ada macet. Jika apes, menabrak hewan seperti anjing yang tiba-tiba menyeberang jalan.

Aku mendengar kisah tentang ekosistem mangrove dan bakau yang berlokasi di Desa Matawai Atu dari sang kepala desa dan ketua dusun. April 2021, Sumba Timur dilanda badai seroja disusul banjir rob. Hampir semua desa terdampak, bahkan beberapa rumah warga tersapu banjir. Desa Matawai Atu dikabarkan menjadi satu-satunya desa yang selamat dari banjir dan badai seroja, padahal desa itu terletak di kawasan pesisir.

“Perkenalkan saya Zadrack Yohanes ketua dusun”

“Saya Herman Wadu. Kepala Desa Matawai Atu” Kepala desa menyalami kami yang datang ke hutan mangrove.

“Aksara”

“Nona mau minum apa?”

“Nggak perlu repot-repot, Pak Ketua Dusun” sahut Aurel

“Kalau kopi boleh?” sahut Aksara, disambut lirik Dyee dan Aurel

“Tentu boleh dong” Pak Ketua Dusun menjawab ramah

“Pak, saya tanpa gula”

“Tentu, nona Aksara sudah manis” semua menyambut tawa, Pak Ketua Dusun mempersilakan kami duduk di bawah pohon nangka yang rindang.

“Apa yang menjadi benteng penyelamat desa ini, ketika desa-desa lain terendam banjir dan dilanda badai seroja?” Tanyaku setelah meneguk kopi dalam gelas kaca

“Dulu di sini belum ada mangrove, adanya bakau. Mangrove itu tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam. Masyarakat sadar untuk tidak mengganggu mangrove dan bakau. Karena mereka sadar jika diganggu akan terjadi abrasi. Jika itu terjadi kacaulah kita semua. Bagian Timur kita sudah terjadi abrasi karena ulah manusia sendiri tebang rata dibuat tambak. Tapi sejak ada mangrove, dusun empat ini selamat dari banjir. Kemudian warga sadar dan setiap pergi melaut pasti menyempatkan menanam mangrove dari buahnya yang jatuh. Saat seroja dan rob tahun lalu, aman sekali desa ini, padahal pesisir”

Kepala desa dan Ketua dusun mengajak kami berjalan memasuki hutan bakau. Di ujung jalan, puluhan domba digembala. Pemandangan yang indah, sungguh indah. Kemudian sampailah kami di hutan Mangrove.

“Nona Aksara, ini buah mangrove” diberikannya buah mangrove yang diambil kepala desa kepada Aksara. Ia mengambil buah mangrove lainnya yang terjatuh.

“Tinggal ditancapkan saja Nona Aksara” kata ketua dusun. Dia pun memperaktekan cara menanam mangrove.

“Jadi, tiga minggu sudah tumbuh dan tiga bulan sudah besar?” tanyaku

“Iya” Sahut kepala desa

Aksara mengambil buah mangrove yang jatuh dari pohon, dan menanamnya. Bukan suatu hal yang sulit. Semudah menabur benih cabai di pot tanaman.

“Ok. Mangrove itu dikasih nama Mangrove nona Aksara cantik” Kata kepala desa

“Harus dikasih nama, ya?”

“Iya dong, kan nona ke sini lagi belum tentu tiap bulan”

“Lebih tepatnya belum tentu setahun sekali Pak Kades” sahutku

“Pak Yohenes, mangrove itu kasih nama Nona Aksara cantik”

“Aksarabu. Mangrove ini namanya Aksarabu”

Di tanah Sumba Timur, di Desa Matawai Atu aku menanam pohon di hutan mangrove. Lagi, dengan hati yang penuh. Aksarabu, untuk takdir yang mempertemukan dan tidak pernah menjadikannya utuh. Aksarabu, untuk harap yang berkali-kali patah, kecawa yang terlalu sering, dan bahagia yang sederhana ala kadarnya.

0 notes

Text

Purnama di Langit Sumba #1

“Aku diberkati Tuhan sepanjang hari, dan diberikan-Nya kado ulang tahun paling istimewa. Memandang purnama di savana Sumba. Mana bisa aku melupa, dalam sisa usia”

***

Purnama tepat di atas kepala, bulat sempurna. Langit malam berpesta meriah megah, padahal tanggalan belum sampai di pertengahan. Aku tidak bisa berhenti menyebut nama Tuhan atas kagum yang memuncak.

“Selamat datang di Desa Tambahak Aksara” semua orang di rumah panggung besar itu menyambut ramah. Mereka sudah lebih dulu tiba dan berkegiatan sejak tanggal 5, dan aku adalah yang terakhir datang. Sopir menurunkan koper dari bagasi, menaruhnya di pintu rumah. “Terima kasih, Pak”

“Selamat malam semuanya, maaf baru bisa bergabung hari ini” kata Aksara kepada rombongan.

“How’s your flight?” tanya seorang penyelenggara

“Awesome. I can’t sleep even for a while. On the flight to Bali, the weather was bad and the crew kept reminding to fasten our seat belt. It’s like riding a roller coaster. I even wrote a will”

“Oh my God…”

“So, I’m here. And the sky was perfect”

“Nice to meet you, Aksara”

Seorang perempuan tersenyum ramah menyambut. Kukira pemilik rumah, dan kami berkenalan.

“Saya, Rambu Mami”

“Aksara”

“Kakak sudah makan?”

“Sudah setelah dari bandara, kami makan di restoran di Kota”

“Kamar Kakak di sebelah kiri. Satu kamar dengan Audrey dan Aurel”

“Ah, terima kasih Rambu”

Sejak tiba di Bandara Waingapu, aku menyadari sinyal ponselku hilang, sesekali muncul, dan jaringan itu lenyap begitu aku tiba di dusun. Sesorang menyadari tingkahku yang mondar-mandir mencari sebatang sinyal sebatas untuk memberi kabar.

“Kakak, di depan situ ada sinyal, kalau di bawah pohon beringin lebih banyak lagi” kata Rambu Mami.

“Ah, terima kasih, Rambu”

Di bawah pohon beringin, aku mendapati jaringan seluler gawaiku terisi dua batang. Pohon beringin besar dan gonggongan anjing-anjing di halaman rumah bersahutan, di seberang pandang makam warga desa yang notabennya menganut kepercayaan marapu. Bukankah ini cerita horor yang sempurna? Akan lebih baik jika aku membuat lelucon untuk diri sendiri ketimbang memikirkan bulu kuduk yang berdiri. Kenapa Partai Golkar lambangnya pohon beringin? Karena kalau lambangnya kipas jadinya Partai Berangin. Iya, kan? Iya, dong.

“Aku sudah sampai di Desa Tambahak”

“Alhamdulillah. Selamat beraktivitas di sana, Nak. Semoga banyak hal menyenangkan, sehat-sehat di sana”

Setelah mengobrol beberapa menit dengan Bapak, layar ponselku memunculkan pesan masuk. “Have you arrived?” aku membalasnya.

“Hi, I’m arrived” panggilan telepon seketika masuk.

“Finally. How’s your flight?” suara di sambungan telepon itu memekik telingaku

“Exhausted. But, it was awesome”

“You know, I’m always waiting to hear from you. Enjoy your days ahead, Aksara. I miss you so bad, miss you to the moon to Saturn. Let’s have a cup of coffee when you back, and tell me everything”

“Sure. Enjoy Japan. Have a good night”

Rigel, Sirius, Capella, Vega, Alpheratz. Aku sibuk mencari mereka dan menemukannya. Dari jumlah yang tak terhingga, hanya beberapa bintang penyusun alam semesta yang bisa dilihat mata telanjang. Kisah sains itu bilang, alam semesta ini terbentuk karena ledakan besar, big bang. Ledakan itu menghasilkan gas yang membentuk bintang, galaksi, dan planet, tentu termasuk Bumi. Sudah berapa puluh, ratus, ribu, milliar tahun usia bintang yang ku pandangi sekarang? Bintang itu akan redup setalah jutaan atau miliaran tahun bersinar.

Di mana Leonis? Untuk menemukannya aku butuh teleskop. Aku teringat seseorang yang sumeringah begitu aku mengusulkan Leonis menjadi nama untuk sepeda barunya yang bermerek Marine. Apa dia tahu Leonis itu bintang ganda? Leonis yang bersinar paling terang pada rasi Leo memiliki cahaya 180 kali matahari, sedangkan kembarannya memiliki cahaya 50 kali matahari. Karenanya untuk menemukannya harus dengan teleskop. Aku yakin dia tidak tahu. Sejak ia memilih nama Leonis untuk sepedanya, aku mengubah nama mobilku menjadi Leonis. Mobil yang sudah menemaniku selama sepuluh tahun itu, semula adalah Big Boss. Dia tidak akan pernah mengetahuinya sampai ia menemukan tulisan ini. Jika tidak, dia hanya akan paham, Leonis sebatas bintang paling terang pada rasi Leo, sebatas itu. Tanpa kembarannya, Leonis yang paling terang itu akan redup, karenaya aku memutuskan mengubah nama mobilku Leonis agar bintang ganda itu tetap bersinar. Aksara benar-benar menceritakan banyak hal padanya. Dia tidak akan lagi bertemu dengan perempuan yang mengenalkannya dengan banyak hal.

Dia baru saja beulang tahun ke-37. Aku suka meledeknya dengan kalimat “kamu sudah tua” dan dia selalu saja mengelak, kadang mengeluarkan ekspresi manja seperti anak-anak. Dia hanya tidak tahu, ketika aku meledeknya “sudah tua” dalam hati aku berkata “Usia kamu 37 tahun di Bumi. 74 tahun di Merkurius, 46 tahun di Venus, dan 317 tahun di Saturnus.” Usianya dengan Aksara akan terpaut satu tahun jika dia berada di Mars. Itupun jika di Mars punya 12 bulan seperti di Bumi. Di Mars dia tidak akan bertemu hutan :)

Aku berharap dia tidak menemukan tulisan ini. Karena jika dia membaca tulisan ini, yang tersisa hanyalah separuh jejak. Semoga kamu bahagia dan tidak ada lagi tanya atas waktu yang terlambat mempertemukan. Semoga kita berbaik atas apa yang kita punya. Kelak, jika takdir berpihak, Aksara akan bercerita lain tentang Angkasa.

Waktu terpaut satu jam lebih cepat dari Barat. Cahaya purnama di Sumba Timur memantik cita untuk hidup lebih lama. Tapi apalah arti usia jika hidup sebatas memikir tentang dunia. Hidup tanpa sebuah cita-cita dan berjalan begitu saja pun tetaplah hidup.

…..

0 notes

Text

Rak kayu itu berisi lebih dari seratus buku. Debu tipis menempel pada rongga dan sisi muka. Buku-buku itu tersusun rapi berdasar jenis dari sastra, novel, biografi, filsafat, post-modernism. Seorang perempuan paruh baya mengetuk pintu, setengah dari rambutnya sudah putih.

“Sudah satu bulan, rak buku itu tidak disentuh empunya. Biasanya tiap akhir pekan, perempuan muda itu pulang, melongok rak buku, dan dia akan langsung tahu jika ada susunan yang berubah”

“Empunya sudah datang”

“Ada pisang goreng madu dan teh cascara. Mau mengobrol dengan Ibu?” Dua orang perempuan duduk di kursi teras, seorang Ibu berusia 60 tahun dan anak perempuannya yang sebentar lagi akan menginjak 32 tahun. Sepiring pisang madu, secangkir teh cascara, secangkir teh madu hangat untuk Ibu, dan sebungkus kretek di meja. “Sejak kapan Bapak kembali menghisap kretek”

“Sejak akuarium besar itu rampung disusun. Katanya, akuarium itu harus diisi air laut”

“Kenapa harus air laut?”

“Mbuh. Ibu bahkan ndak tahu, mau diisi apa akuarium itu. Bapakmu seperti punya mainan baru” mereka tertawa bersamaan. Langit sore di Selatan Kota tidak cerah, tidak juga nampak seperti akan hujan, awan abu muda rata menutup semua biru. Mereka mengambil cangkir keramik masing-masing bersamaan, meneguk teh bersamaan. Pekarangan rumah mereka tidak luas, tidak juga sempit, cukup untuk memarkir lima mobil. Pandangan keduanya mengarah ke jalan di mana para tetangga berjalan kaki menikmati sore.

“Aksara” suara Ibu memecah sepi. “Jika harus menyebutkan satu saja, di usia berapa kamu merasa hidupmu begitu penuh, menyenangkan, dan meninggalkan banyak hal berarti?”

Anak perempuannya tersenyum, kembali meneguk teh yang masih hangat, berkali-kali mengedipkan mata, pandangannya lurus ke jalan. Di seberang sana, seorang Ibu muda menyuapi anak balita yang sibuk dengan sepeda roda tiga.

“Tiga. Anak tetangga depan rumah kita usianya tiga tahun, bukan?”

“Iya, tiga tahun. Sedang ceriwis-ceriwisnya, dan semakin pintar” Ibu mengulang ceritanya soal anak itu. Bulan lalu, anak itu memetik daun tanaman Ibu. Pekarangan rumah mereka sengaja tidak dipasang gerbang, karena Bapak dan Ibu beranggapan memasang pintu gerbang hanya mengganggu pandangan mata, karenanya pintu gerbang hanya dipasang di pintu teras rumah.

“Tiga tahun. Itu jawabanku untuk pertanyaan Ibu”

“Boleh Ibu tahu kenapa?”

“Bukankah di usia tiga tahun adalah usiaku berkenalan dengan aksara dan bilangan.” Mendengar jawaban itu Ibu tersenyum. Aksara memandangi Ibunya. Kulit tangan dan bawah mata Ibu sudah memperlihatkan kerut, ia semakin menyadari bahwa saat ia dikemuli kesibukan masa muda, ditelan hingar-bingar Ibu Kota, dan digerogoti pikiran manusia dewasa yang lebih banyak runyam, saat itulah, setiap waktu Ibunya semakin menua.

“Apakah ada alasan lain?” tanya Ibu, dan Aksara menggeleng.

“Di usia itu aku tidak tahu bagaimana cara mengelola emosi. Marah, sedih, dan senang adalah hal yang begitu kompleks, dan Ibu mengajarkan begitu banyak cara mengungkap rasa. Di usia itu aku mengeja banyak huruf, mengenal numerik, dan punya ingatan yang terbatas tentang hari sebelumnya. Ibu bilang hari esok, lusa, dan masa depan adalah sesuatu yang bisa dengan mudah direncanakan. Bukankah di usia itu waktu di mana manusia tidak perlu memikirkan tentang kegagalan dan capaian yang dibentuk oleh sistem. Tidak mengenal apa itu kompetisi selain betapa menyenangkannya menyisir rambut dan mengganti baju boneka barbie. Tiga tahun, usia di mana aku belum pergi ke sekolah di setiap pagi, setiap hari ditemani, disuapi, didandani Ibu. Ibu ingat, aku punya banyak gaun cantik yang saat aku bercermin, aku merasa seperti princess.” Ibu tidak lagi tersenyum, ia tergelak.

“Kamu masih seperti princess setiap kali memakai gaun. Setiap Bapak dan Ibu pergi ke mal, Ibu dan Bapak selalu melihat banyak dress dan heels cantik. Bapakmu selalu bilang “gaun dan heels itu kalau Aksara yang pakai pasti cantik sekali” pada akhirnya dia membeli gaun dan sepatu itu tanpa lebih dulu melihat harganya. Saat di kasir Bapakmu pamer ke mbak-mbak kasir kalau anak perempuanya sangat cantik ketika memakai gaun. Bapak langsung menunjukkan foto kamu saat memakai dress merah dan heels putih 12 sentimeter yang dibelikannya untuk kamu.” Mengingat tingkah sang Bapak, Ibu dan anak perempuannya tertawa sampai wajah mereka pegal hingga obrolan mereka bertemu titik. Suara lembut Ibu kembali memecah sunyi.

“Aksara. Boleh ibu bertanya kabar pria itu?”

“Siapa?”

“Pria yang mengantarkan handphone kamu yang tertinggal saat dia mengantar kamu pulang.” Teras rumah kembali sunyi, angin membuat ranting pohon markisa bergoyang. Anak balita itu sudah selesai makan, sepeda roda tiga itu didorongnya mengitari deretan pot tanaman lidah buaya dan monstera.

***

Saat membaca kumpulan puisi Aan Mansyur, aku mendapati bait-bait yang rekat dengan kisah romansa manusia muda, termasuk kisah Aksara, dan cinta orang tua pada anak. Saat mendengar musikalisasi puisi Sapardi Djoko Damano yang dibawakan Reda Gaudiamo dan alamarhum Ari Malibu aku dingin mengilu. Dari sosok seorang ayah yang tidak bersekolah, Aksara tahu cara berstrategi dalam permainan catur, ia bahkan diajari bersiasat melalui permainan kartu. Ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, dan jika beruntung diberi umur panjang ia akan menikahkan dan melepaskannya pada pria lain dengan berlinang air mata penuh doa. Aksara memperlihatkan banyak hal tentang cara bertahan. Katanya, hal terbaik dari mencintai seseorang yang pantas dicintai adalah pertemuan, dan cara terbaik melepas rindu adalah dengan mendoakan. Sering aku menemukan Aksara duduk di sudut kedai kopi. Jemarinya sibuk menyusun kata pada layar jinjing, dan telinga yang tersumpal airpods meredam obrolan muda-mudi di sekelilingnya. Katanya, sudut ruang kedai kopi adalah tempat paling luas untuk melihat dan mengumpat. Alasannya menulis sederhana, “jika tidak menulis, lantas aku ini apa?” begitu katanya. Jika diberi umur panjang manusia akan menua, jika mati muda pun tak apa, dunia terlalu bingar dan riuh dengan determinisme. Hal yang tidak akan pernah berubah hanyalah gravitasi, dan yang kekal adalah sebuah catatan yang terbaca oleh generasi yang akan datang. Aksara pernah memainkan gitar, nada yang asing, hanya ia yang tahu apa yang dilakukannya dan kepada siapa petikan gitar itu ditujukan.

“Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak, dan mencintaimu harus menjelma aku”

Ternyata itu adalah puisi, yang delapan tahun silam dibacakan Aksara di depan penulisnya, Sapardi Djoko Damono. Di sebuah sore, di balai pertemuan kelas sastra. Dengan sebuah gitar klasik di pangkuannya. Seperti Cinta yang memusikalisasi puisi Rangga dalam salah satu scene termanis filem Ada Apa Dengan Cinta. Itulah Aksara. Larik-larik sajak adalah caranya menyiasati rindu. Ia percaya, di tengah huruf yang terbaca, siapapun bisa menemukannya. Menemukan Aksara.

1 note

·

View note

Text

Flamboyan itu bernama Ibrahim.

Adakah perempuan yang tidak jatuh hati dengan pria cerdas, tangkas, dan trengginas? Membayangkannya saja aku pasti bergairah, hanya dengan melihatnya membalik lembaran kertas sebuah buku, atau sebatas caranya mengesap secangkir kopi.

Tapi Ibrahim adalah pria berbeda, yang barangkali tidak tertarik dengan hal semacam pernikahan dan membangun sebuah keluarga. Aku percaya, Ibrahim pasti memiliki seseorang yang menggetarkan hatinya, yang dengan memikirkan dan mendengar namanya saja, jantungnya berdegub tak beraturan. Apalah artinya cinta jika tidak merdeka? Mungkin hal ini yang membuatnya tidak tertarik dengan hubungan terikat yang dilabeli sakral secara norma dan agama. Ibrahim terlalu mencintai gagasan dan pergerakan, percaya bahwa dirinya akan menjadi pembaharu. Entah berapa kali ia terbentur hingga akhirnya terbentuk, pada akhirnya dia mencatatkan banyak kenangan dalam sejarah hari ini.

Ibrahim begitu mencintai buku, katanya, selama toko buku masih ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Dia memang jenius, terlahir dari rahim seorang Ibu bangsawan, otomatis ia mewarisi kultur matrilineal dan dia juga punya hak istimewa mengemban pendidikan tinggi di Eropa. Jika berbicara menyangkut buruh, nada suaranya selalu bergetar, sorot matanya selalu menyala. Selama sekolah di Harleem, Belanda dia begitu menggebu untuk belajar sejarah dan teori revolusi yang menjadi sarana untuk mengubah peradaban. Aku juga ingat, Ibrahim pernah berucap, "Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.” Lagi, aku bertanya, adakah perempuan yang tidak jatuh hati dengan pria yang memiliki hati yang begitu besar seperti ini?

Soal cinta, aku ingat kisahnya tentang perjodohan. Orang tuanya menjodohkannya di saat ia jatuh cinta dan menjalin romansa dengan gadis bernama Syarifah. Kala itu orang tuanya memberinya dua pilihan, dinobatkan sebagai datuk atau menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Ibrahim memilih pilihan pertama, dinobatkan sebagai datuk dan tetap mencintai Syarifah. Sejak itulah ia dinobatkan dan dikenal sebagai Datuk Tan Malaka.

Kisah cinta Tan Malaka dan Syarifah berakhir saat ia berangkat sekolah ke Belanda. Syarifah dijodohkan dengan seorang Bupati beristri dua. Tidak seorang pun berhak mengatakan Syarifah bernasib malang meski pada akhirnya ia diceraikan sang Bupati untuk menikah lagi. Perempuan di masa itu memang tidak punya banyak pilihan, jikapun pilihan itu ada, hal itu adalah privilege yang tidak datang pada semua individu. Perempuan disekap, terkungkung dalam ruang domestik, menjadi mesin nafsu tanpa peduli kesehatan reproduksi mereka, sebuah nasib hidup dalam feodalisme. Dari lain benua, mendengar kabar perempuan yang dicintainya menjalani hidup yang tak merdeka, Tan Malaka murka, kebenciannya terhadap para feodal layaknya bola salju yang menggelundung.

Aku pernah berkata kepada seseorang, pria yang hingga tulisan ini kubuat, masihlah berarti, yang kutunggu di bangku taman setiap jam tujuh malam, yang masih kulihat punggungya di sebuah lorong panjang. Kukatakan padanya, “aku tidak punya ingatan buruk tentang hubungan yang gagal.” Aku yakin, kalimatku itu diingatnya sebagai kenangan baik tentang kisah romansa kami yang tidak utuh. Bahwa sekalipun hubungan kami berakhir, fungsi hidup adalah bergerak, meratap dan bergundah adalah proses untuk berprogres. Tan Malaka pun sudah pasti begitu, hubungan dengan Syarifah yang berakhir pilu tidak membuat hatinya mati untuk kembali mencintai. Di Belanda Tan bertemu dengan seorang noni bernama Fenny. Tapi entahlah, hubungan mereka tidak pernah jelas seperti apa, yang pasti mereka tidak menikah hingga Tan mengenal Nona Carmen seorang putri dari guru besar di sebuah universitas di Filipina. Mereka berkencan, dan hubungan mereka berakhir karena Tan ditangkap Intelijen Amerika. Kisah cinta Datuk Ibrahim Tan Malaka jauh berbeda dengan Soekarno yang mempersunting beberapa gadis yang disukainya, dan siapa yang sebenarnya benar-benar dicintai Soekarno adalah tanya besar kisah cinta sebuah pendiri bangsa. Pun jika ada hal yang mirip dari kisah romansa Tan Malaka dan Soekarno, maka hal itu sudah pasti jejak dari setiap tapal wilayah atau negara, di mana dua flamboyan itu berada, di situlah mawar merekah hinggap di hati keduanya.

Entah bagaimana seorang revolusioner memaknai hubungan romansa. Mereka juga anak manusia yang pandai merasa, bahagia, dan terluka karena cinta. Suatu yang pasti, cinta Tan Malaka kepada Syarifah dan perempuan-perempuan lain yang pernah mengisi hati dan hari-harinya, tidak lebih besar dari kecintaannya terhadap sebuah bangsa. Hidupnya penuh dengan buah pikir dan pergerakan melawan imprealisme dan feodalisme. Kemiskinan dan kebodohan adalah realitas yang paling mudah untuk dilihat sebagai hasil dari pola relasi kekuasaan politik dan ekonomi kolonialisme.

Telepon genggamku mengeluarkan bunyi pesan masuk. Denting yang aku tahu siapa pengirimnya tanpa perlu menengok layar. Denting itu hanya akan berbunyi jika dia yang mengirim pesan. Kamu di sana sekarang, di stasiun yang bukan tujuan kamu pulang, tapi tempatku pulang. Kamu yang terperangkap hujan, dan akupun begitu. Aku rindu

5 notes

·

View notes

Text

Libur di akhir pekan adalah hak istimewa, kadang keberuntungan yang tidak datang pada sebagian orang. Memiliki waktu tidur sedikit lebih lama, tanpa perlu mengatur waktu untuk mandi, sarapan dan makan siang bisa menjadi waktu yang anomali.

Semenjak menghuni apartemen, jam sembilan pagi bagi Aksara adalah waktu yang ingin dilompati. Selama satu setengah tahun, di jam itu manajemen apartemen membunyikan pengumuman ke setiap koridor dan kamar huni. Sebuah pesan tentang mewas diri dari pandemi. Saat kasus covid melandai, jam sembilan pagi menjelma sunyi, satu-satunya alarm yang berbunyi hanya di jam lima pagi. Belakangan, sejak penghuni baru kamar sebelahnya adalah sebuah keluarga dengan anak balita, jam sembilan pagi kembali menjelma bel sekolah. Hampir setiap hari terdengar suara anak kecil menangis, kadang tertawa kencang sembari berlari di koridor, dan suara si Ibu yang memarahi. Dan hari ini, anak kecil itu tantrum di koridor.

Jeritan tangis anak itu tepat di pintu kamar huni. Mau tidak mau, suka tidak suka Aksara membuka mata, duduk di ranjang, membenarkan tali dress tidurnya yang jatuh ke lengan, menggulung rambut, menuang segelas air. Dibukanya pintu kamar huni.

“Hi kids, are you ok?” Seketika gadis kecil itu berhenti menangis. Aksara mengambil lembaran tissu, diusapnya air mata anak itu. “Kenapa menangis?” Tentu mereka bingung, kami tidak pernah bertemu sekalipun bertetangga. Mereka hanya menyapaku dengan jerit tangis dan tawa setiap pagi.

“Where is your mom? di mana ibu kamu?”

“mini market” jawab si gadis kecil.

“How about your dad?”

“sleep” Bisa-bisanya seorang ayah tidur dengan membiarkan pintu tidak terkunci. Bagaimana jika anak ini berlari dan jatuh di koridor? Bagaimana jika anak-anak ini mendorong pintu darurat dan jatuh dari tangga? Aku jengkel dengan orang tua mereka yang semberono. Aksara kembali masuk ke kamarnya, mengambil dua batang cokelat.

“Kamu kenapa menangis?”

“Dia menjatuhkan mainanku terus pecah” gadis kecil itu menunjuk anak laki-laki yang bersandar di dinding sebelah pintu kamarku. Kuberikan dua batang cokelat pada mereka.

“Kamu marah ya, boleh. Dia sudah minta maaf?”

“Sudah” sahut anak laki-laki itu.

“Kalian bersaudara?” Anak laki-laki itu mengangguk. “Sepupu” sahutnya.

“Mainan kamu rusak, kamu boleh marah. Tapi dia sudah minta maaf. Kamu mau memaafkan, kan?” gadis kecil itu diam menunduk.

“Hi, boy, sini. Coba, sekarang kamu minta maaf lagi. kamu ajak dia bersalaman” Anak laki-laki itu mengulurkan tangannya.

“Maaf Brenda. Nanti aku bilang mama buat ganti mainan kamu.” Gadis kecil itu menjabat tangan saudaranya. Mereka berbaikan.

“Sekarang kalian sudah baikan. Kalian berpelukan dong, kalian kan, saudara.” Mereka berpelukan dan kembali tertawa.

“Jadi, nama kamu Brenda. dan kamu?”

“Roy”

“Aku Aksara. Boleh aku bicara?” Kedua anak itu mengangguk. “Tolong, sekarang kalian pulang, main di koridor tanpa ditemani orang tua bisa berbahaya. Maaf, jika aku mengganggu waktu main kalian, dan terima kasih sudah saling memaafkan. Tolong, maaf, dan terima kasih.”

“Tante cantik” Wah, anak kecil memang terlalu jujur. Aku terkejut dengan ucapan gadis kecil di hadapanku itu. Tiba-tiba aku teringat ucapan seseorang yang bilang “Bandung seperti kamu di pagi hari, cantik.” Dan kalimat itu mungkin tidak akan pernah ada lagi.

“Terima kasih Brenda. Let’s go, aku antar kalian pulang. Dan pintu rumah kalian ditutup, ya.”

Setelah mencuci muka, aku mengambil mangkok, menuang sereal dan susu, membuka pintu balkon. Langit mendung, hujan menyisakan gerimis, apa sebaiknya aku kembali tidur? Tidak. Jangan.

Setelah menonton berita, memotong buah, dan membersihkan kamar, aku menyeduh kopi. Ada yang berbeda dari seduhan hari ini, bagaimana bisa beans colombia menghasilkan aroma dan esapan earthy di awal. Kupikir, cukuplah hujan yang mencuatkan aroma tanah basah, tidak pada kopiku. Aku biasa menemukan aroma dan earthy taste, di Indonesia umumnya karakter earthy ada pada beans Sumatra. Entahlah, aku hanya ingin minum kopi dan hanya itu yang aku butuhkan.

Aku membuka link blog seseorang yang dikirimkannya melalui chat jam setengah dua belas malam tadi. Dia bilang “teman jelang tidur” Kupikir tulisan istimewa, ternyata buah pikir yang kurasa terlalu sederhana untuk seorang pewarta kritis. Aku memilih untuk membuka Twitter. Sekilas aku menemukan twit SCBD: Sudirman, Cibinong, Bojong Gede dan Depok. Sejak pusat Ibu Kota dipenuhi fenomena Citayam Fashion Week, aku merasa kata “Mbak-Mbak SCBD” tidak lagi menarik karena terminologinya yang sudah bergeser. Tidak ada yang salah dari fenomena remaja Citayam yang memenuhi kawasan Sudirman dan Dukuh Atas. Bukan juga pemandangan baru, berdekade lalu, Blok M menjadi area serupa dengan gaya berbeda. Fenomena Citayam fashion week adalah langgam yang menjelma subkultur tentang kelompok remaja hari ini. Tentang mereka yang tinggal di kota-kota penyangga dan akses yang terintegrasi dengan satelit kota.

Belum lama aku melihat langsung, gerombolan remaja dengan ragam busana yang menarik perhatian itu. Tidak ada alasan bagiku untuk merasa terusik, sebaliknya aku suka dengan cara mereka mengekspresikan diri. Lagi, itu karena aku melihat mereka sebagai sebuah subkultur. Kehadiran remaja Citayam fashion week di awal mungkin terlihat sebagai anomali, tapi tidak jika melihatnya dalam konsep antropologis dan sosiologis. Subkultur hadir dalam masyarakat industri maju yang umumya terbentuk dalam kelas, baik itu usia, tingkat ekonomi, dan budaya. Tapi, layaknya sebuah pergerakan, subkultur adalah cara untuk menentang hegemoni. Ketika bicara hegomoni, aku selalu teringat tentang Antonio Gramsci, seorang intelektual besar di kalangan kaum kiri. Dialah sang pencetus teori hegemoni yang membawa perubahan besar atas teori-teori perubahan sosial, utamanya bagi kaum yang menghendaki perubahan radikal dan revolusioner, dan itulah yang aku lihat dari fenomena remaja Citayam hari ini. Tak peduli dijadikan bahan ejek sekelompok orang yang menganggap mereka norak dan kampungan.

Kehadiran mereka adalah anti mainstream yang dalam sosiologis disebut sebagai kelompok dengan perilaku, kebudayaan, dan pemahaman yang berbeda dari induk kebudayaan mereka dan rekat dengan simbolisme. Bisa jadi, gaya mereka, gaya para remaja Citayam di pusat kota Jakarta adalah simbolisme dari entitas kelompok remaja suburban. Lagi, tidak ada yang salah dari itu, yang salah jika kehadiran mereka menimbulkan masalah sampah di Ibu kota.

Sudah sore, langit masih mendung, kuhabiskan kopiku yang tersisa seteguk. Akhir pekan masih panjang, dan aku harus bergegas. Selamat Sabtu.

3 notes

·

View notes

Text

Pelan-pelan, hari berganti. Kadang terasa cepat, kadang berjalan lambat. Aku pulang, menuju rumah seorang pria yang usianya memasuki masa lansia, namun ia tetap gagah dan tampan. Rumah yang telah menjadi kampung halamannya sejak usia remaja, rumah Bapak, di Bumi Pasundan.

Aku juga kembali datang ke sebuah kedai kopi yang baru kukenal dua bulan lalu. Sebuah rumah tua bangunan Belanda di kawasan pecinan. Jalan-jalan utama lengang, pagi hari suhu udara 24 derajat celcius, siang hari 27 derajat celcius, langit biru cerah, dan malam hari 19 derajat celcius. Di sinilah aku berada sekarang, di Bandung, di Jalan Cibadak 237, Toko Kopi Melangkah Madjoe.

Aku memilih singgah di sudut ruang, tempat di mana jendela kayu usang terbuka lebar, dengan meja dan kursi kayu minimalis, yang cukup untuk seorang. Angin dengan leluasa meraba tubuh, dan menyisir helaian rambutku yang tak tergulung.

Hanya ada empat pilihan beans; Malabar natural, Gayo natural, Manggarai natural, dan Aceh full washed. Beans apa yang kupilih? tentu bukan yang natural. Seorang kakek mengenakan topi abu, kaos berkerah abu terang, celana bahan cream tua, dan sandal Crocs biru. Ia berjalan perlahan memasuki gerbang kedai yang bercat putih, berhati-hati saat menuruni tiga buah anak tangga menuju pintu masuk.

Disapanya pria muda penyeduh kopi. “Nasi goreng, ya.” Kukira dia ingin minum kopi, ternyata makan siang.

“Abah mau yang beef atau ikan asin?”

“Beef, dong.” Si kakek membalikan tubuhnya, dan pandangannya langsung mengarah padaku, ia tersenyum lebar. Aku yang memandanginya sejak awal disadarinya, akupun tersenyum lebar padanya. Ia berjalan pelan menghampiriku.

“Sedang apa, Nak?”

“Menulis, Kek.”

“Penulis?”

“Hobby” Sedari datang dia terus tersenyum, betapa ramahnya. Ia duduk di kursi kayu berotan yang ada di sebelahku.

“Kakek pesan kopi apa?” tanyaku

“Saya bawa kopi susu sachet, tadi beli di luar, saya nggak bisa minum kopi di sini, perut saya sakit? saya hanya minta diseduhkan saja”

“Perih, kek?”

“Iya. Saya bisanya minum kopi susu yang sachet”

Tidak lama dua orang nenek memasuki gerbang kedai. Mereka saling berpegangan saat menuruni anak tangga, pemandangan yang manis. Seketika aku membayangkan diriku di hari tua. Datang ke sebuah kedai kopi bersama seseorang, berpegang tangan saat bertemu tangga, dan mengobrol ngalor-ngidul. Si kakek menyapa dua nenek itu, kukira mereka saling mengenal, ternyata tidak. Mereka adalah asing yang menepi untuk secangkir kopi, memilih berbaur di meja yang sama. Semua obralan mereka begitu jelas di telingaku, sayang aku tidak pandai memahami Bahasa Sunda. Namun aku cukup paham apa yang mereka bicarakan. Si kakek menceritakan cucunya yang sedang sekolah S2 di Amerika, bercerita kenapa dia hanya bisa minum kopi sachet, dan bercerita tentang Bandung dari tiap jengkal. Si Kakek mengambil sebuah dompet kecil hitam yang sudah usang, dompet itu bahkan dikareti dan dibukanya untuk diberikan kepada dua nenek yang duduk di depannya. Ternyata dompet itu berisi kumpulan foto keluarga dan dirinya saat muda. Aku benar-benar meleleh dengan pemandangan itu. Kakek itu kembali memandangku dan tetap tersenyum.

“Itu kakek saat muda” katanya padaku.

“Gagah dan tampan” sahutku, dia tertawa, dua nenek itupun ikut tertawa memandangku.

Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sejak datang ke Toko Kopi Melangkah Madjoe dua bulan lalu. Bukan hanya karena bangunannya yang rustic, dan kopinya yang enak, tapi karena kedai kopi ini juga memiliki nama yang unik. Ketika hampir semua kedai kopi memilih nama bernuansa senja, tidak dengan kedai kopi ini. Dia unik dengan nama “Toko Kopi” juga tidak memiliki media sosial. Kedai ini bahkan memajang enam buku bagi pengunjung yang ingin membaca.

Kedua nenek itu pamit di jam 13.20 WIB. Dengan ramah si kakek berkata “hati-hati ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi.” Si kakek yang masih duduk di kursinya kembali menyapaku.

“Kamu tinggal di mana, Nak?”

“Di Coblong, Kek”

“Saya kira kamu gadis Jakarta”

“Iya, saya tinggal di Jakarta. Di Coblong, rumah eyang saya”

“Kuliah semester berapa?”

“Sudah bekerja”

“Saya kira kamu masih kuliah. Ya, beginilah kalau sudah tua, suka mencari teman mengobrol. Kalau bertemu dengan yang sebaya, suka bernostalgia”

“Saya doakan kakek senantiasa sehat, saat saya pulang ke Bandung lagi dan mampir ke sini, semoga kita bisa mengobrol lagi.”

“Anak baik, saya jadi kangen cucu saya di Amerika. Nak, saya duluan ya.”

“Mangga, hati-hati, Kek”

Kakek menuju bar untuk membayar pesanannya. Saat mengeluarkan dompet dari kantong celananya, kakek itu berkata “pesanan gadis itu, juga dihitung, ya.” Aku yang sedang mengetik, sontak menolak.

“Jangan kek, terima kasih banyak, tapi saya mohon tidak perlu”

“Tidak. Saya mau membelikan kamu kopi.”

“Tolong, Aa, nggak perlu.” Pintaku pada para penyeduh kopi.

“Kalau kamu menolak, kamu yang bayar pesanan saya”

“Siap.” Aku segera berdiri menghampiri sang kakek dengan membawa ponsel. Membuka aplikasi mobile banking karena akan membayarnya dengan QRIS. Tapi tangan si kakek lebih cepat menyodorkan uang kepada penyeduh kopi.

“Izinkan saya membelikanmu kopi, Nak. Rumah saya dekat dari sini, tapi baru kali ini saya merasa senang bertemu seseorang di sini. Padahal toko kopi ini selalu didatangi anak muda. Selamat melanjutkan menulis.” Aku spontan mengulurkan tanganku, mengajaknya bersalaman.

“Kita belum berkenalan. Padahal sudah 2 jam kita duduk berdekatan dan sedikit mengobrol.” Kakek itu meraih tanganku, menjabat dengan erat, dan tertawa lebar.

“Aksara”

“Aksara…, indah seperti parasmu, Nak”

“Izinkan saya membelikan kakek nasi goreng beef jika suatu hari nanti kita bertemu lagi.” Sang kekek tertawa sambil menepuk pelan bahuku. Kami berpamitan. Dari gerbang yang terbuka lebar, dia melambaikan tangannya kepadaku yang telah kembali duduk di sudut jendela. Siapa sebenarnya namamu, Kek? Kumohon teruslah sehat, aku meminta pada pencipta semesta untuk kembali mempertemukan kita. Akan kubuatkan kopi yang tidak membuat lambungmu perih.

Salam hangat, Kek.

Aksara. Bandung, Juli 2022

1 note

·

View note

Text

Juni sudah selesai

Sapardi benar, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dan tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni.

Kutitipkan rindu padanya, yang tak kunjung melabuh. Kuselipkan kasih di setiap tapak, yang kususur di mana jejaknya pernah ada. Kubiarkan semua menggerogoti diri. Dan yang tersisa adalah kisah yang sedang pasti mencari jalannya sendiri.

0 notes

Text

Pada Minggu yang setia hadir, hari menyapa persinggahan untuk secangkir kopi.

Di sudut ruang bersandar pada dinding putih, gagah pondasi tiang naluri

Surat pagi dan sapa, tentang dia yang kau panggil bidadari kopi

Disapanya Umar Khayam dalam Kunang-Kunang di Manhattan

Raga yang hilang, romansa yang terkenang, nyanyian nabi yang terngiang

Papan catur di seberang pandang, inginku renggut dan menangkan

Dan aku menemukanmu di angin yang meraba tubuh, di udara dingin yang menyelinap, di kilau cahaya yang memantul jendela, di jalan-jalan lurus dan berkelok, di kursi kayu yang kosong, dan di kisah Rabu yang tersimpan dalam kotak pandora

Kuangkat dagu, kupandang langit biru, semburat kuning menjadikannya sore, dan yang tersisa adalah getah basah yang menjadikanmu rekat

0 notes

Text

Pusat Ibu kota dikecup kesibukan

Dipeluk mereka yang merayakan romansa

Sang flamboyan itu pergi menikmati hati yang remuk

Meninggalkan kamar yang berantakan

.

Di Selatan kota, kelakar tak lagi mengundang tawa

Cumbu tak lagi menggairahkan

Anak dara menghapus album

Tak ada lagi cerita yang bisa dibagi

Untuk apa?

.

Di lampu merah, seorang wanita terus menekan klakson, memaki bising dan keruwetan kota

.

Tiga anak manusia itu remuk di waktu bersamaan

Siapa harus menghibur siapa?

Mereka membagi lara bersama

0 notes