Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

책 읽는 여자는 위험하다.

출근 시간의 만원 지하철. 사람과 사람 사이, 그 조그만 틈새로 기어코 신문을 펼쳐 든다. 이번에는 퇴근 시간의 지하철. 가방에서 (‘읽기는 하는 거냐’며 핀잔을 듣지만 꿋꿋이 들고 다니는) 책 한 권을 펼쳐 든다. 두 장면은 거의 매일 고집스럽게 반복되는 내 일상이다. 굳이 ‘고집스럽게’라고 한 이유가 있다. 요즘 스마트폰이 아닌 책을 펼쳐 든 사람은 지하철 안에서는 ‘이방인’처럼 낯설다. 책 읽는 소수자(?)들을 만날 때마다 무턱대고 반가운 이유다.

엄마는 한국 소설 광이었다. 어린 시절, 동네마다 꼭 하나씩은 있던 책 대여점의 VIP 단골이던 엄마는 박경리, 박완서, 신경숙, 조정래, 공지영 등 한국 작가의 책을 거의 섭렵하다시피 했다. 개중에는 펄 벅, 시드니 셀던, 베르나르 베르베르 등 외국 작가의 소설도 더러 끼어 있었던 것 같다.

딸 둘 중 둘째 딸인 나는 글도 늦게 깨친 주제에 엄마가 다 읽고 난 책을 부지런히 주워다가 봤다. (엄마는 첫아이인 언니에게 자신의 모든 교육적 열망을 쏟아붓느라, 내가 초등학교 입학 직전까지 글을 못 읽어도 크게 조바심 내지 않았다.) 늘 식탁에서 싱크대 ��으로 돌아앉아 책을 읽던 엄마의 등. 그게 내 어린 시절 엄마에 대한 지배적인 기억이다. 돌이켜보면 그토록 첫째 딸의 교육에 집착했던 것도, 손에서 책을 놓지 않고 휘몰아치듯 했던 독서도 ‘고졸’ 엄마의 열등감, 배움에 대한 갈구가 아니었나 싶다.

당신이 시키지도 않았는데 굳이 책을 집어 들고 몇 시간이고 읽던 나를, 하루에도 몇 번씩 책 심부름을 하러 책 대여점으로 한달음에 달려가던 나를 꽤나 기특하게 여겼던 것 같다. 엄마는 『아동문학전집』 『세계위인전』 『세계문학전집』 같은 고가의 전집을 차례로 사다 날랐다. 언니는 독서량으로는 늘 엄마의 기대에 못 미쳤고, 외려 관심 밖에 있던 내가 종일 책을 껴안고 살았다.

나는 그게 너무 재미있었다. 몰래 보는 ‘19금’ 비디오보다도 소설 속 ‘야한’ 장면들을 읽을 때가 훨씬 더 짜릿했다. 머릿속에 온갖 상상의 나래가 펼쳐지며 몸이 막 저릿저릿했다. ‘제인 에어’니 ‘안나 카레리나’니 하는 낯선 외국 여자들, 이름마저 세련된 이들을 막 닮고 싶었다. 그 시절, 책은 내게 세상에 대한 거의 모든 것이었다.

대학 때 나는 거의 강박적으로 책을 찾아 읽었다. 전공이 국문학이라 주변에 난다 긴다 하던 작가 지망생이 많았는데 난 애초에 그들처럼은 못 될 것 같았고, 그나마 문학을 감상하고 분석하는 데에 소질이 없진 않았기에 계속해서 뭔가를 읽어야 한다는 강박이 늘 있었다. 도서관에서 다 읽지도 못할 책들을 잔뜩 쌓아놓고 읽다가 감동한 책을 만나면 일기장에 멋대로 감상평을 써댔다. 돌이켜보면 책은 그때 내게 ‘고통스러운 기쁨’이었던 것도 같다.

그즈음이었을까. 우연히 집에서 엄마의 일기장을 발견한 적이 있다. 신기했다. 엄마가 일기를 쓴다니. 사춘기 딸의 일기장을 몰래 훔쳐봤다는 엄마 얘긴 있어도 엄마 일기장을 훔쳐봤다는 자식 얘기는 별로 들어본 적이 없다. 난 그 귀한 후자 경우 중 하나였다. 몰래 읽은 엄마의 일기장 속 내용은 정확히 기억나지 않지만, 문장이 놀랍도록 좋았다는 기억만은 강렬하게 남아 있다.

주제들도 그저 ‘오늘 반찬은 뭘 만들었다’나 ‘남편과 싸워서 기분이 좋지 않다’ 같은 일상의 나열이 아니라, 인간과 삶에 대한 내밀한 사유에 가까웠다. 읽고, 생각하고, 쓰는 자만이 할 수 있는 철학적인 고찰. 머리가 굵어지면서 영어 알파벳도 헷갈리던 엄마의 지적 수준을 은연중에 얕잡아봤었다. 그런 내게 엄마의 문장은 가히 충격적일 만큼 좋았다. 그때부터였던 것 같다. 나는 학력이나 배움의 정도가 사고력이나 지적 수준으로 직결되지 않는다는 것을 깨달았다. 책 읽는 사람의 사유의 깊이에 대해 생각하기 시작했다.

이번에 ‘책 읽는 사람들’을 인터뷰하면서 저마다 독서 성향은 달라도, 희한하게 공통점이 한 가지 있음을 발견했다. 바로 독서를 맹신하지 않는다는 점. 이들은 책에 모든 답이 나와 있고, 책 많이 읽는 사람을 무슨 ‘성인군자’라도 되는 양 말하지 않았다. 책의 효용은 정답 찾기에 있지 않고, 오히려 질문하기에 있다는 것에 동의했다.

책 읽는 여자는 위험하다고 했다. 그 이유가 여기에 있다. 책을 읽으면 생각하게 되고, 생각이 계속되면 질문이 생긴다. 견고한 남성 중심주의 사회에서 책 읽는 여자는 현실에 의심을 품고, ‘왜’냐고 질문을 던지는 여자였을 것이다. 그런 여자가 많아질수록 남성 세계가 흔들리고 위협을 받을 수 있다는 두려움이 있었던 것이다. 역사를 봐도 알 수 있다. 세상은 정답들이 모여서 바뀌는 게 아니라 더 많은 사람이 의심하고 질문할 때 바뀐다.

예전에 다독가로 소문난 누군가가 방송 프로그램에 나와서 자신은 남들보다 타인에 대한 이해의 폭이 넓다면서 그게 남다른 독서가 가져다준 장점이라고 했다. 나는 당시 이 말을 듣고 좀 겸연쩍었다. 독서 자체를 맹신하는 사람도 믿을 수 없지만, ‘이해의 폭이 넓어진다’는 독서의 효용을 자신의 강점으로 끌어다 쓰는 것도 마음에 들지 않았다. 참을 수 없는 독서의 가벼움.

책을 읽는 사람은 다른 삶에 대한, 나의 바깥 세계에 대한 상상을 하는 사람들일 거다. 누구에게나 각자의 아픔이 있고, 그 아픔은 자로 재듯 크기를 잴 수 없다는 것을 이해하는 사람들일 거다. 그래서 이들은 독서의 경험치를 상위에 두�� 않는다.

책을 ‘잘’ 읽는 사람은 책을 읽지 않은 사람에 대한 존중이 있다. 그게 제대로 책 읽은 사람의 사유라고 생각한다. 그저 우연히 책이 좋아졌다. 책 읽는 동안 그나마 사람다워지는 것 같았다. 내게 독서는 ‘사람다움이 무엇일까’에 대해 계속 생각하는 시간이었다.

환갑을 넘긴 엄마는 이제 책을 잘 펴지 않는다. 돋보기 쓰고 책을 들여다보고 있으면 눈이 아파 2~3장 넘기기도 힘들단다. 이제는 딸이 쓴 기사도 일일이 찾아 읽지 못한다는 것도 알고 있다. 이 글도 엄마는 못 읽을지 모른다. 그래서 고백해본다. 나에게 엄마는 객관적으로 좋은 사람이다.

누구에게나 단어만으로도 ‘찌르르’ ‘뭉클’ 하는 그런 주관적 엄마 말고, 한 인간으로서 내가 만난 엄마는 괜찮은 사람이다. 엄마라는 이름으로 딸의 삶을 휘두르려 하지 않고, 딸을 주체적 인간으로 대했다. 무엇보다 엄마는 ‘어디 감히 어른한테’ ‘내가 네 엄만데’ 하는 권위 의식이 없었다. 화가 치미는 순간에도 ‘혹시 내가 잘못 생각한 건 아��까’ 싶어 먼저 질문할 줄 아는 분이었다. 엄마는 책을 ‘잘’읽는 여자였다.

독서의 양은 지식의 절대적 깊이를 말하지 않는다. 더구나 요즘은 스마트폰을 통해 모든 지식을 열람할 수 있는 시대다. 그럼에도 책을 펼쳐 본다는 건(요즘에는 ‘이북(E-book)’도 펼쳐 보기가 된다) ‘나’라는 우물 바깥의 세계를, 또 다른 우물 속 삶을 펼쳐 보겠다는 의지다. 『싸울 때마다 투명해지다』를 쓴 은유 작가는 그것을 “타인에 대한 이해이고, 타인에 대한 이해는 고통에 대한 이해이며, 독서는 그런 고통의 감각을 더 예민하게 만들어준다”고 말했다. 내 안의 고통의 근원을 찾는 일, 그래서 다른 사람의 고통을 존중하는 일이기도 하다.

오바마 전 대통령은 대통령 재직 시절, 매년 휴가 때마다 독서 리스트를 공개했다. 그 리스트는 바다 건너 한국에서도 회자되곤 했다. 5월 대선을 앞두고 생각한다. 우리도 책 읽는 대통령을 가질 수 있을까. “나는 책 많이 읽어서 훌륭한 사람”이라고 말하는 분 말고, 타인의 고통을 진정으로 통감하고 함께 사는 공동체에 대해 고민하는 사람, 그래서 제대로 책 읽는 사람. 오늘도 가방 속에서 또 한 권의 책을 꺼내 든다.

2017,5월.

여성중앙 / 성영주 에디터

136 notes

·

View notes

Photo

東京2020オリンピック競技大会. 「感動で、私たちは一つになる」

一

그녀는 리듬을 파악했다. 아니다. 리듬이 전부가 됐다. 내재된 그 리듬 안에서 자기 자신을 완전히 녹였다. 그보다 위로도 가지 않고, 아래로도 가지 않았다. 리듬을 깨뜨리지 않는 것, 그녀가 생각하는 것은 오직 그것뿐이었다.

긴 시간이 흘렀다. 아주, 아주 긴 시간이었다. 모든 것이 움직임을 ���췄다. 지구가 정지해버린 것 같다고도 느꼈다. 그 자리에 있던 내게 그 시간은 마치 영원처럼 느껴졌다. 그러나 나중에 녹화를 보니 실제로는 생각보다 짧은 시간이었다. 그러나 나는 다시 한 번 단언한다. 그것은 정말로 일종의 영원이었다.

二

우리는 그곳에서 우리 내면의 공격성을 만족시키고, 우리 외부의 영웅을 손에 넣는다. 모험이라는 빛나는 영예를 얻은 영웅을. 물론 우리의 대리인으로서.

스페인 철학자인 호세 오르테가 이 가세트는 모험과 영웅에 관해 이렇게 썼다.

‘우리의 동료에게서 모험을 제거할 수는 있으나 노력과 기력을 제거하는 것은 무리다. 그러한 모험은 흥분한 뇌에서 뿜어내는 운기雲氣일지도 모르나, 모험을 향한 의지는 현실적이며 진정성 있는 것이다. 말하자면 모험이란 물질계의 탈구이며 비현실이다. 모험을 향한 의지, 노력, 기력에서 신기한 두 가지 본성이 춤을 추며 드러난다. 그리고 이 두 가지 요소는 서로 반대 세계에 속한다. 즉, 의지는 현실이지만, 요구되는 것은 비현실적이다.’

그렇다. 오르테가의 독창적인 표현을 빌리자면, 올림픽이라는 모험은 초대형급 '물질계의 탈구'이다. 운동선수들은 초현실적인 노력으로, 어떤 경우에는 인생 전부를 걸고 신체적 달성에 도전한다. 그러나 욕구하고, (어떤 경우에는) 달성한 것은 무엇인가? 단순한 '물질계의 탈구'이다. 그리고 사람들은 그곳에 있는 비현실성에 대해 현실의 깃발을 흔든다. 사람들이 요구하는 것은 실제로 그 위대한 탈구성이다. 초현실적인 의지나 노력은 그들에게 아무 상관없다. 그런 것은 단순한 각주에 지나지 않는다. 결과적으로 달성한 것이 얼마나 크게 현실에서 탈구했는가, 그것이 문제이다. 그리고 싫더라도 인정해야 하는 게, 분명 그 탈구성에는 감명할 만한 것이 있다. 설령 그것을 초래한 것이 상상력이 결여된, 지루한 현실 의지의 집적이라 하더라도.

三

우리는 모두 -거의 모두라는 뜻이지만- 자신의 약점을 안고 살아간다. 우리는 그 약점을 지울 수도 없앨 수도 없다. 그 약점은 우리를 구성하는 일부로 기능하기 때문이다. 물론, 어딘가 남의 눈에 띄지 않는 곳에 슬쩍 감춰둘 수는 있으나, 장기적으로 보아 그런 것은 아무 도움도 되지 않는다. 우리가 할 수 있는 가장 옳은 행동은 약점이 우리 안에 있다는 사실을 적극적으로 인정하고 정면으로 받아들여 약점을 자신의 내부로 잘 끌어들이는 것뿐이다. 약점에 발목 잡히는 것이 아니라, ���대로 디딤돌로 새로이 구성해 자신을 좀더 높은 곳으로 끌고 가는 것뿐이다. 그리하여 결과적으로 우리는 인간으로서의 깊이를 얻는다. 소설가에게도, 운동선수에게도, 어쩌면 여러분에게도 원리는 마찬가지다.

나는 당연히 승리를 사랑한다. 승리를 평가한다. 승리는 두말할 필요없이 기분 좋은 것이다. 그러나 그 이상으로 깊이 있는 것을 사랑하고 평가한다. 사람은 때로는 이기고, 때로는 진다. 그러나 그뒤에도 사람은 계속 살아가야 한다.

무엇이 옳은가. 결국 모든 것은 상대적인 것에 지나지 않는다. 누가 무엇을 어떻게 생각하든, 시간이 지나면 모든 저울은 기울어야 할 곳으로 기운다. 세상사 대부분은 사람 손이 닿지 않는 곳에서 결정된다. 내가 흥미를 느끼는 것은 그래서 무슨 대가를 치뤘는가, 이다. 환상의 복합성이 만들어낸 것 중에는 우리의 실재와 분명하게 연결된 무언가가 있다. 환상의 실재성과 실재의 환상성이 어딘가에서 교차한다.

그것이 올림픽이라는 거대 장치를 통해 내가 지켜본 풍경이었다.

- 무라카미 하루키, 『시드니!』 中.

3 notes

·

View notes

Photo

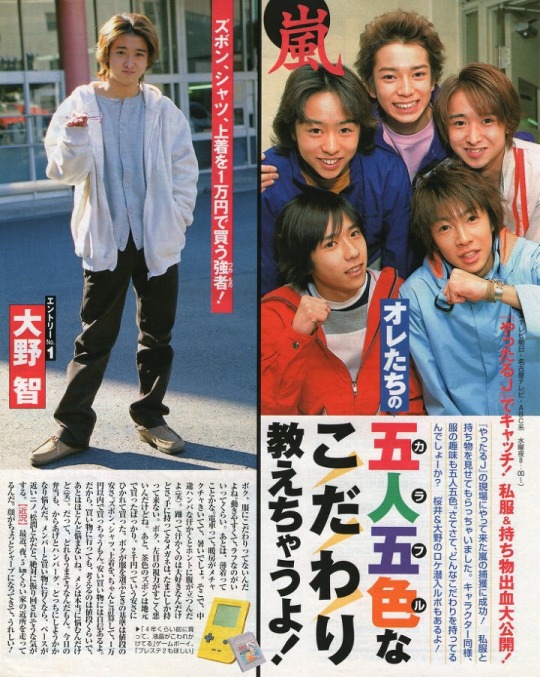

Arashi Joponism calendar 2016

Director: Aiba masaki

44 notes

·

View notes

Text

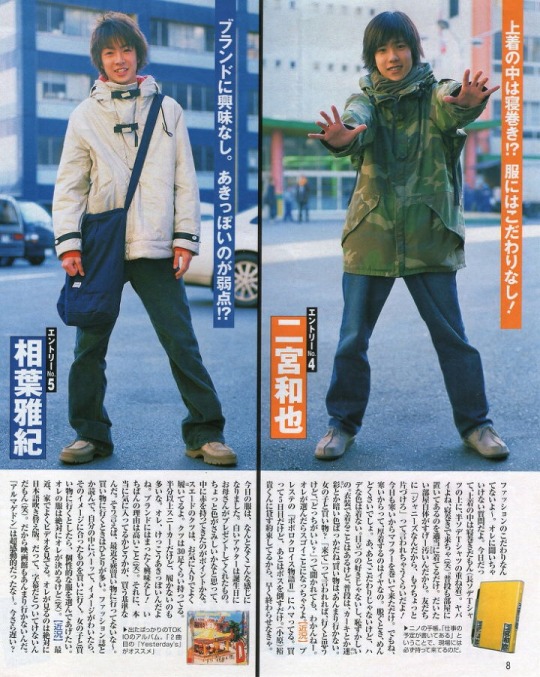

Whose fashion do you like best?

Well…. sho is the my style

44 notes

·

View notes