#高畑・勲

Explore tagged Tumblr posts

Text

Bulgarian Music in Studio Ghibli films

”Myth has it that Orpheus was born in what is now Bulgaria. It seemed to be fact, not myth, that his daughters are still singing there”

These words were written by the New York Times in the remote 1963 — the year in which the largest Bulgarian folk ensemble crossed the Iron Curtain to conquer an entire continent with its cosmic art.

The 1975 release of Le Mystère des Voix Bulgares, a compilation album of modern arrangements of Bulgarian folk songs, further popularized Bulgarian music, and in 1977, a vinyl record featuring the folk song “Izlel ye Delyo Haydutin” (Eng: Come out rebel Delyo) began its journey aboard the Voyager 1 and Voyager 2 spacecrafts.

From this point on popularity from the West spread to the East, and Bulgarian folk music made it to the entertainment industry, including legendary Japanese anime films, like the cult cyberpunk “Ghost in the Shell” or the heartwarming Studio Ghibli features.

In this short article I write about two occasions of Bulgarian music playing in Studio Ghibli’s films.

The record that inspired the creation of “Only Yesterday”

“Only Yesterday” is a 1991 Japanese animated drama film written and directed by Isao Takahata, based on the 1982 manga of the same title by Hotaru Okamoto and Yuko Tone. Set in rural Japan, the film draws parallels with the peasant lifestyle present in Eastern Europe.

The original work is a compilation of short stories about 11-year-old Taeko’s daily life in 1966. Director Takahata had a hard time making it into a movie since the manga, told in the form of a memoir, has no plot to hold a feature. Together with producer Toshio Suzuki, they came up with the solution of bringing the narrator of the story, adult Taeko, into the movie. But there is a curious anecdote about how this idea came to mind.

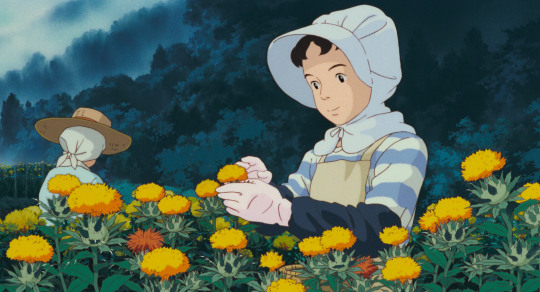

Taeko picks safflower as the Bulgarian song “Malka moma dvori mete” plays in the background. © Studio Ghibli

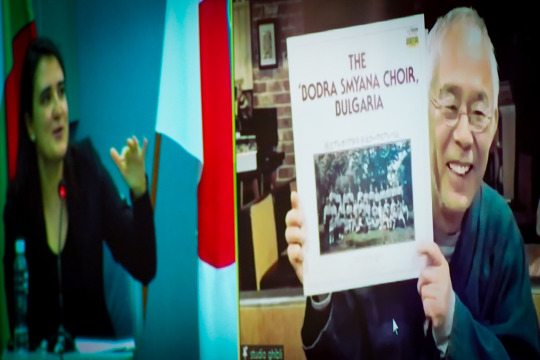

In a 2021 interview with students from Sofia University St. Kliment Ohridski, producer Suzuki recounts how a record of Bulgarian songs performed by the children choir “Bodra Smyana”, introduced to him by director Takahata, inspired the creation of the movie. Moved by the cosmic voices of the children, they decided to make “Only Yesterday” a musical. He also recalls what a tiring process it was to acquire the rights to the music, but if you’ve seen the movie, I am sure you will agree that it was worth it; the haunting, beautiful songs with the pastoral images of farmers picking flowers contribute to one of the greatest scenes created in cinema.

Producer Suzuki showing the record that inspired the creation of ”Only Yesterday”. Source: Studio Ghibli’s Twitter

In “Only Yesterday”, we can hear two songs from the album Bulgarian Polyphony I by Philip Koutev Ensemble. The upbeat “Dilmano Dilbero” [Eng. beautiful Dilmana] sets a happy mood as the protagonist gets changed and ready to go on the field. As the scene shifts and Taeko starts narrating a sad story about the girls in the past picking safflower with their bare hands, the song and mood shift as well.

While the first song has a fast rhythm, with lyrics about pepper planting that can also be interpreted figuratively, the second one, “Malka Moma Dvori Mete” [Eng., a little girl sweeps the yard], is a ballad about a young girl who is forced into marriage but has never known true love.

Both compositions sing about life-cycle events like marriage and the regular coming of the harvests, with lyrics perfectly fitting the setting and plot of the movie, which makes me wonder if the filmmakers chose them by chance or if they had someone translate the words.

Bulgarian Cosmic Voices Enchanting Howl

“Howl’s Moving Castle” is a 2004 Japanese animated fantasy film written and directed by Hayao Miyazaki, loosely based on the 1986 novel of the same name by British author Diana Wynne Jones. Set in a fictional kingdom the movie draws inspiration from various places in Europe. One of them being Bulgaria.

The story focuses on a young girl, named Sophie, magically transformed into an old woman, and a self-confident but emotionally unstable young wizard, Howl, living in a magical moving castle.

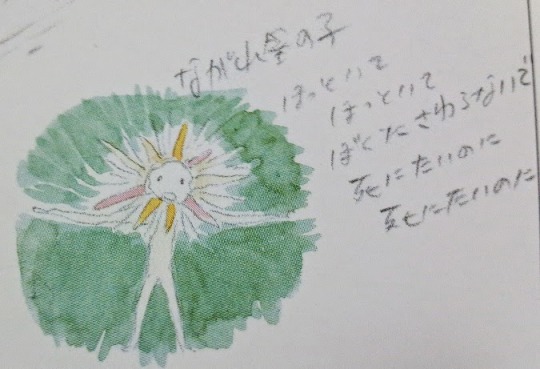

A sketch of a Star Child. Source: The Art of Howl’s Moving Castle

If you’ve seen the movie, you surely remember the scene when Madame Suliman ambushes Howl and tries to strip him of his magic powers. Star Children encircle him and his companions; their shadows grow big, dark and intimidating. They start dancing and chanting unintelligible magic words and are almost successful in their devilish act.

This scene, together with the music played in the background, have been a favourite of many fans of the film. Some even recount it giving them nightmares when they were children.

Star Children encircle Howl in an attempt to strip him of his magic powers. © Studio Ghibli

It turns out, however, that these aren’t any incantations, but the lyrics of a folk song. In Bulgarian. And a love song! Contrary to popular belief, the lyrics have nothing to do with magic and are actually about a boy taking his sweetheart, Dona, to the market to buy her new clothes. The excerpt used in the movie is very short and a bit altered from the original, but the words used go like this: Trendafilcheto, kalafercheto, Done mamino, translated as “the rose, the costmary, my darling Dona”.

I am planing a follow up article where I will post the translated lyrics together with a brief explanation on how they are related to the movies.

If you want to comment on or add something, I would love to hear!

Source

#studio ghibli#only yesterday#howls moving castle#Le Mystère des Voix Bulgares#bulgarian folklore#bulgaria#toshio suzuki#hayao miyazaki#isao takahata#bulgarian music in ghibli films#the boy and the heron#スタジオジブリ#ブルガリア#おもひでぽろぽろ#ハウルの動く城#宮崎駿#高畑勲#鈴木敏夫#bulgarian music

702 notes

·

View notes

Text

Miyazaki Hayao on Takahata Isao (宮﨑駿と青サギと… ~「君たちはどう生きるか」への道~/ 「Hayao Miyazaki and the Heron」 / 2024)

#hayao miyazaki#isao takahata#film#animation#the tale of princess kaguya#the boy and the heron#かぐや姫の物語#君たちはどう生きるか#my neighbors the yamadas#ホーホケキョとなりの山田くん#Pom Poko#平成狸合戦ぽんぽこ#Only Yesterday#おもひでぽろぽろ#魔女の宅急便#grave of the fireflies#火垂るの墓#セロ弾きのゴーシュ#じゃりン子チエ#パンダ・コパンダ#太陽の王子 ホルスの大冒険#高畑 勲#宮崎 駿#ghibli#studio ghibli

77 notes

·

View notes

Text

«Сказание о Принцессе Кагуя»

#ghibli#studio ghibli#ジブリ#студия гибли#studioghibli#исао такахата#takahata isao#isao takahata#高畑 勲#сказание о принцессе кагуя#かぐや姫の物語#The Tale of the Princess Kaguya

88 notes

·

View notes

Text

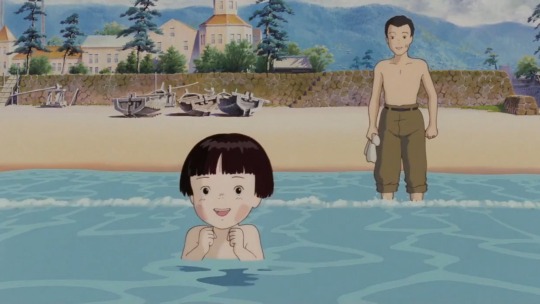

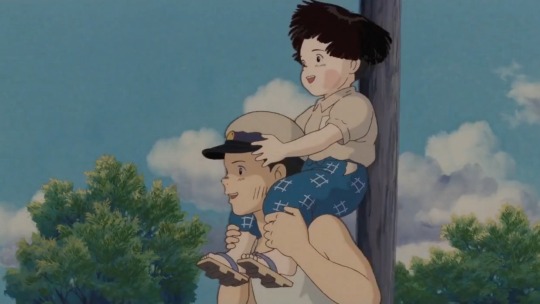

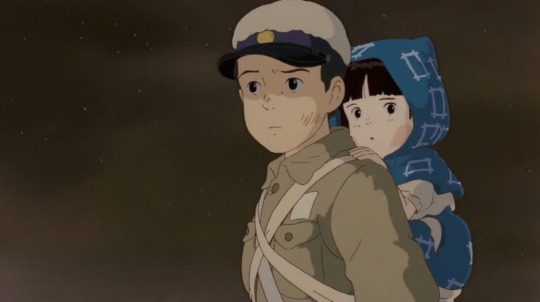

Grave of the Fireflies [火垂るの墓] 1988

Written and directed by Isao Takahata [高畑 勲]

#Grave of the Fireflies#hotaru no haka#火垂るの墓#isao takahata#高畑 勲#war drama#1988#1980s#1980s anime#Studio Ghibli

41 notes

·

View notes

Text

Japanese manga artist Hayao Miyazaki 宮崎駿 and director Takahata Isao 高畑勲, visited the Temple of Heaven, Beijing, 1984.

#Hayao Miyazaki#Isao Takahata#宮崎駿#高畑勲#Beijing#北京#1984#84#80#80s#Photography#Portrait#Studio Ghibli#Ghibli#スタジオジブリ#ジブリ

8 notes

·

View notes

Text

赤毛のアン ニュータイプ・イラストレイテッド・コレクション - アニメムック・アニメ雑誌取扱古本屋「アニエッグ古書店」

2 notes

·

View notes

Text

「パンダコパンダ」1972年

1 note

·

View note

Text

映画は百年間、いろんな技を探求してきましたが、人間の”死”だけはどうしても描けないんです。劇映画というものは、ご承知の通り、演技ですよ。つまり、演技で絶対にできないものは”死”なんです。(…)あの黒澤明さんですら「大林くん、映画ってのは不自由だな。”死”が描けない」とおっしゃっていた。文学は”死”を描くことで”生”も描ける。”生”を描くということは”死”を描くことだけど、”死”を描けないということは、映画はまだ”生”も描けていない。「どうする?」と。 (…)高畑さんの『火垂るの墓』を見たら、「ああ、アニメのひとコマだ。”死”だと。」あの節子を、ひとコマで描いたから”死”になっていたんです。しかもそれを確信犯的に”死”の表現に使ったのは、これはアニメも含めて高畑さんが映画史上初なんですよ。それで成功させたのはね。

--大林宣彦『BSアニメ夜話vol.07アルプスの少女ハイジ』キネマ旬報社p.99-100

アニメーションとは、アニミズムという語源から言っても「命なきものに命を吹き込む」表現だ。アニメーション賛歌の言葉としてよく使われるフレーズだが、高畑勲はアニメーションの一枚一枚の絵が本質的には死んでいることを理解していた。だからこそ、アニメーションでしか表現しえない人間の”死”を表現し得たのだという大林宣彦の評価は核心をついているように思える。我々が節子の死に目をそむけたくなるのは、この作品でしか成し得ていない”死”が映っているからに他ならない。節子の死

『かぐや姫の物語』の公開当時、セルアニメの制限を取り払って画面の全ての線が動き出す表現手法は、アニメーションの根源に立ち戻って生の喜びを表現していると評価されていた。その対極にある表現手法が、この『火垂るの墓』の節子の”死”の描写だろう。 「”死”を描くことで”生”も描ける。」まさしく大林監督の言葉の通り、高畑勲は『火垂るの墓』で死を描き切り、『かぐや姫の物語』で生を描き切ったのだ。

0 notes

Text

アルプスの少女ハイジ #9

雪をさけて木の下にやってきた鹿

ハイジが干草を持っていって食べさせる

0 notes

Text

スタジオジブリ全23作品のポスターとパンフレットを完全復刻! 「ジブリ Movie Collection」シリーズをTOHO animation STORE限定特典付きで11/1 より販売開始!

#GHIBLI#宮��駿#Hayao Miyazaki#高畑勲#Isao Takahata#Japanimation#Anime#Movie#1980s#80s#1990s#90s#2000s#2010s#2020s

0 notes

Text

高畑 勲 Takahata Isao October 29th, 1935 – April 5th, 2018

#ghibli#takahata#mine#mine:film#mine:ghibli#op#cinemapix#cinematv#dailyflicks#fyeahmovies#dailyworldcinema#animeedit#anisource#animationedit#animationsource#animationsdaily#dailyghibli#ghiblisdaily#ghiblicentral#junkfooddaily#userrobin#userlera#userelissa#userlenie#userraffa#userlaro#userdanahscott#bladesrunner

668 notes

·

View notes

Text

Диана & Энн + Тоторо

#ghibli#studio ghibli#ジブリ#студия гибли#studioghibli#миядзаки#хаяо миядзаки#miyazaki#totoro#となりのトトロ#宮崎 駿#hayao mizayaki#takahata isao#isao takahata#高畑 勲#akage no anne#赤毛のアン#anne of green gables#энн из зелёных мезонинов#энн из зелёных крыш

107 notes

·

View notes

Text

Ghiblicember (2024) - 10 Days of Ghibli Films - Day #06 The Tale of Princess Kaguya (2013) Director & Screenplay: Isao Takahata (高畑 勲) and Riko Sakaguchi (坂口 理子)

#the tale of princess kaguya#isao takahata#studio ghibli#really good film#japanese films#animated films#2000s films#2010s films#my gif

98 notes

·

View notes

Text

小説版の『ラピュタ』には、あの事件から半年後のことが、ほんの少しですが描かれています。

故郷に戻り、元の生活をしているシータのもとに、パズーからの手紙が来るというものです。

その手紙には、ドーラたちの話や、政府の話。それから、オーニソプターがもうすぐ完成しそうなので、「会いに行くよ」ということが書かれています。ほんの少しですけれど、シータとパズーのふたりが、その後、どのように暮らしているのか垣間見れます。

また、映画公開直後に、宮崎監督が描いたイラストに、花束を持ったパズーがオーニソプターに乗って、シータに会いに行くものがあります。

『天空の城ラピュタ』制作時のインタビューで、宮崎監督はこんなことを言っていました。

終わりは、女の子とふたりでもって空を飛ぶよりも、それぞれに生活しながら、少年は自分の夢だったオーニソプターを作って、娘に会いに行く。そんなふうにしたいなって。それはいってしまえばささやかなことですよ。軍事国家はあいかわらずだしね。庶民として生きることしかないわけですから。

だけど、そういう映画を作りたい。これで天下国家は万、万歳というふうな映画はいま作れないですね。そういう映画はウサンくさくなってしまいますから。

(アニメージュ 1985年)

85 notes

·

View notes

Text

赤毛のアン ニュータイプ・イラストレイテッド・コレクション

0 notes