Text

John Maynard · Theodor Fontane

John Maynard · Theodor Fontane · Ballade

John Maynard!

Wer ist John Maynard?

John Maynard war unser Steuermann,

Aushielt er, bis er das Ufer gewann,

Er hat uns gerettet, er trägt die Kron`,

Er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn.

John Maynard!

Die Schwalbe fliegt über den Erie-See,

Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee,

Von Detroit fliegt sie nach Buffalo -

Die Herzen aber sind frei und froh,

Und die Passagiere mit Kindern und Fraun

Im Dämmerlicht schon das Ufer schaun,

Und plaudernd an John Maynard heran

Tritt alles: Wie weit noch, Steuermann?

Der schaut nach vorn und schaut in die Rund:

Noch dreißig Minuten … Halbe Stund.

Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei -

Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei,

Feuer! war es, was da klang.

Ein Qualm aus Kajüt und Luke drang,

Ein Qualm, dann Flammen lichterloh,

und noch zwanzig Minuten bis Buffalo.

Und die Passagiere, buntgemengt,

Am Bugspriet stehn sie zusammengedrängt,

Am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht,

Am Steuer aber lagert sich's dicht,

Und ein Jammern wird laut: Wo sind wir? wo?

Und noch fünfzehn Minuten bis Buffalo.

Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht,

Der Kapitän nach dem Steuer späht,

Er sieht nicht mehr seinen Steuermann,

Aber durchs Sprachrohr fragt er an:

Noch da, John Maynard? - Ja, Herr. Ich bin.-

Auf den Strand. In die Brandung. - Ich halte drauf hin.

Und das Schiffsvolk jubelt: Halt aus. Hallo!

Und noch zehn Minuten bis Buffalo.

Noch da, John Maynard? Und Antwort schallt's

Mit ersterbender Stimme: Ja, Herr, ich halt's!

Und in die Brandung, was Klippe, was Stein,

Jagt er die Schwalbe mitten hinein;

Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so.

Rettung: der Strand von Buffalo.

Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt.

Gerettet alle. Nur einer fehlt!

Alle Glocken gehn; ihre Töne schwelln

Himmelan aus Kirchen und Kapelln,

Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt.

Ein Dienst nur, den sie heute hat:

Zehntausend folgen oder mehr,

Und kein Aug' im Zuge, das tränenleer.

Sie lassen den Sarg in Blumen hinab,

Mit Blumen schließen sie das Grab,

Und mit goldner Schrift in den Marmorstein

Schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein:

Hier ruht John Maynard. In Qualm und Brand

Hielt er das Steuer fest in der Hand,

Er hat uns gerettet, er trägt die Kron'

Er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn.

John Maynard.

John Maynard · Theodor Fontane · Ballade

Read the full article

0 notes

Text

Cartoon (29/05/2024) | eKathimerini.com

Bewohner von Rafah macht euch keine Sorgen! Wir zielen nur auf die Hamas!

Read the full article

0 notes

Text

Goldberg bei Hagen - Deutsche Sage

Goldberg bei Hagen · Deutsche Sage · Höhle Schatz und Zwerge

In alter Zeit lebten bei Hagen in einer Höhle im Goldberg Zwerge. Heimlich halfen sie den Menschen bei ihrer Arbeit.

Am Fuße des Goldbergs lag eine Schmiede. Oft kamen die Zwerge des Nachts aus ihrer Höhle und gingen in die Schmiede. Dort fachten sie die Glut wieder an und schmiedeten Schwerter, Messer, Sensen, Hufeisen und allerlei anderes Gerät. Sie verschwanden dann immer wieder, ehe die Schmiede am Morgen zur Arbeit kamen.

Die Schmiede freuten sich über ihre unsichtbaren Helfer, denn die Zwerge machten viel bessere Dinge als sie selbst. Der Schmiedemeister verkaufte auch all die Erzeugnisse mit sehr hohem Gewinn.

Die Leute glaubten auch, dass die Zwerge einen goldenen Schatz in ihrer Höhle hüten würden. Zu gern hätten sie diesen Schatz gehabt. Deshalb beschlossen sie eines Tages, den Schatz zu rauben.

Eines Nachts beobachteten sodann die Schmiede, wie die Zwerge morgens die Werkstatt wieder verließen und hielten den letzten der Zwerge gefangen. Der Zwerg bat inständig darum, sie möchten ihn doch bitte wieder frei lassen. Dafür wollte er sie auch in die Höhle führen und reich beschenken. Nur dürften sie dort weder sprechen noch streiten.

Die Schmiede stimmten dem zu und der Zwerg führte sie in die Höhle. Als die Schmiede dann all die goldenen Schätze sahen, stürzten sie sich gierig darüber her und jeder wollte am meisten raffen. Daher stritten sie auch sehr laut untereinander und schrien sich gegenseitig giftig an. Da stieß der Zwerg mit einem Stock an die Decke der Höhle, welche sogleich über den Schmieden herabstürzte und alle tötete.

Kein Zwerg wurde seitdem mehr gesehen. Die freundlichen Helfer waren und blieben für immer verschwunden.

Goldberg bei Hagen · Deutsche Sage · Höhle Schatz und Zwerge

Read the full article

0 notes

Text

Ziege und Ziegenhirte - Aesop

Ziege und Ziegenhirte · Aesop Fabel · Taten und Geschehen

Ein Ziegenhirte musterte seine Ziegen, bevor er sie austrieb. Eine derselben hatte es sich nämlich gerade gut schmecken lassen und sehr viel gefressen. Sie ging daher langsamer als die anderen und blieb etwas zurück.

Das ärgerte den Hirten, und da er nicht lange auf sie warten wollte, hob er einen Stein auf und warf denselben nach ihr.

Unglücklicherweise traf der Hirte mit dem Stein ein Horn der Ziege, so dass es abbrach. Kaum geschehen, bereute er seine Unvorsichtigkeit und bat die Ziege, doch ja nichts ihrem Herrn zu klagen.

»Sei doch gescheit«, antwortete die Ziege, »wenn ich auch nichts davon sagen wollte, so würde doch das fehlende Horn dich anklagen.«

Lehre: Wo Taten sprechen, lässt sich das einmal Geschehene auch nicht mehr verbergen.

Ziege und Ziegenhirte · Aesop Fabel · Taten und Geschehen

Read the full article

0 notes

Text

Teil und Ganzheit - Weizsäcker

Teil und Ganzheit · Carl Friedrich von Weizsäcker · Philosophie

Der Philosoph und Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker sagte bei einem Gespräch auszugsweise folgendes:

Alles Nachdenken über die Natur muss sich unvermeidlich in großen Kreisen oder Spiralen bewegen; denn wir können von der Natur nur etwas verstehen, wenn wir über sie nachdenken, und wir sind mit allen unseren Verhaltensweisen, auch dem Denken, aus der Geschichte der Natur hervorgegangen.

Man könnte also mit dem Nachdenken über die Natur an irgendeiner Stelle anfangen. Aber unser Denken ist so gemacht, dass es zweckmäßig erscheint, mit dem Einfachsten zu beginnen, und das Einfachste ist eine Alternative: Ja oder Nein; Sein oder Nichtsein, Gut oder Böse.

Aber wir wissen, dass es bei einer Alternative nicht nur die Antwort Ja oder Nein gibt, sondern auch noch andere Antworten, in denen eine Wahrscheinlichkeit für Ja oder Nein fixiert wird, die ebenfalls einen bestimmten Aussagewert besitzt.

Teil und Ganzheit · Carl Friedrich von Weizsäcker · Philosophie

Read the full article

#Alternative#AVENTINStorys#CarlFriedrichvonWeizsäcker#Ganzheit#Philosoph·FreundderWeisheit#Philosophie·Weisheit#Teil

0 notes

Text

In der Obhut Apolls - Jannis Manglis

In der Obhut Apolls · Jannis Manglis · Griechenland · Rhodos

Einst, so berichtet der Mythos, teilten die Götter die Erde. Apollon-Helios, den Lenker des Sonnenwagens, vergaßen sie aber.

Als er bei Anbruch der Nacht in den Olymp zurückkehrte und hörte, was geschehen war, zürnte er und drohte, nie mehr mit den feuerschnaubenden Rossen das Himmelsgewölbe zu befahren ... so werde die Welt in ewiger Dunkelheit trauern.

Pindars siebente olympische Ode vermerkt die Verwirrung:

Ungeschehen machen wollte da Zeus die Verlosung.

Doch nicht ließ Apollon es zu. Denn drunten, so sprach er,

im schäumenden Meer säh'n seine Augen

ein Eiland wachsen vom Grund herauf,

vielen Menschen gut zur Nahrung, und üppig für Herden.

Und sogleich hieß er die Schicksalsgöttin,

die mit dem goldenen Stirnband geschmückte,

die Arme heben und der Götter Eid, den großen,

wahrhaft und feierlich sprechen, und Gewährung nickte

Zeus dazu: dass jenem für alle Zeit das Eiland, das nun

ans Licht gestiegene, zugehören solle.

Erfüllt ward das Wort. Blühend stieg aus den Fluten

Rhodos und ist zu eigen ihm, der die sengenden Strahlen

zeugt, der feueratmenden Rosse Herrn.

Wenn man vom Schiff aus die Stadt Rhodos vor sich auftauchen sieht, hat man zuerst den seltsamen Eindruck, sie sei ein großes, gepanzertes Kriegsschiff, auf der Ausfahrt begriffen, oder, allenfalls, eine Festungsstadt.

Kommt man näher heran, so unterscheidet man, in der ganzen Länge des Ufers, hellleuchtend die großen Hotels und Villen, die mittelalterlichen Mauern, das mächtige Kastell der Ritter, daneben hie und da schlanke Minaretts, die wie Pfeile in den blauen Himmel empor ragen.

Schön und gepflegt ist die Stadt. Neue Hotels, ansehnliche Wohnhäuser, sauber gehaltene Straßen, üppig blühende Gärten. Überall grüne Rankengewächse, Bougainvillea, Jasmin und Efeu - in den Wällen schäumt es zu Zeiten nur so vom Rot und Gelb der Blüten.

Obendrein begegnen einem auf Schritt und Tritt Zeugnisse der wechselnden Kulturen von Jahrhunderten: von der griechischen Klassik über das Mittelalter der Ritter-Epoche bis zur osmanischen Baukunst der Türken-Zeit und der italienischen und heutigen Moderne.

Die kieselgepflasterte »Straße der Ritter« liegt noch immer da wie zu jener Zeit, als die gepanzerten Herren der Insel, ihrer Ordensregel gemäß, auf ihr nur hoch zu Ross in die Bürgerstadt ausreiten durften. Die Häuser der Magister und die Herbergen der einzelnen Landsmannschaften, der »Zungen«, sind wohlerhalten oder wiederhergestellt; heute wohnen Bürgersleute darin.

Am oberen Ende der Straße ragt rechter Hand, eindrucksvoll in seiner Ausdehnung, das Kastell, der im 14. Jahrhundert erbaute und von den Italienern wieder errichtete Palast des Hochmeisters. Köstlicher noch ist das alte Hospital am Anfang der Ritterstraße; heute birgt es das Archäologische Museum. Der große Krankensaal mit seinen Seitennischen, vor denen Gedenksteine an die einstigen Glaubensstreiter erinnern, ist eine der anrührendsten Stätten Griechenlands.

Straßen und Kafenions am Hafen und bei der Markthalle sind, zumal im Sommer, voll braungebrannter Männer und blonder Sirenen des Nordens. Überall erklingen die ungewohntesten Sprachen. Doch es gibt auch schmale Gässchen, deren Pflaster nur aus Strandkieseln besteht und deren tiefe Stille nur gestört wird durch das zärtliche Geflüster von Liebespärchen, die Hand in Hand einherschreiten.

Winzige Tavernen und kleine Restaurants verbreiten liebenswürdige Atmosphäre. Die Einheimischen sind freundlich und hilfsbereit. Seit dem Altertum gedeihen hier - dank der günstigen Lage der Insel im Schnittpunkt zwischen Europa, Anatolien und Afrika - Handel und Handwerk, und die alten Traditionen leben fort: Webarbeiten, Goldschmuck, Keramik, zum Teil auf Rhodos selbst hergestellt, füllen die Läden. Auch alle anderen Erzeugnisse griechischer Handfertigkeit bietet man an.

Die Antike? Nur einige aufrecht stehende Säulen, alte Grundmauern, ein Stadion und ein kleines Theater, ein Odeion, auf den Hängen westlich der Stadt liegen frei. Der Großteil der alten Wohnstadt unter Neu-Rhodos wird erst langsam ausgegraben.

Lindos jedoch hat nicht aufgehört, bewohnt zu werden, und wer seinen Weg durch die bezaubernde schöne Landschaft der Insel mit ihren weiß schimmernden Dörfern nimmt, sieht plötzlich, von der hochgelegenen Wegbiegung »Stavri«, vor sich die legendenumwobene Stadt vor blauem Himmel und noch blauerer See aufleuchten wie eine Phantasmagorie. Im Anblick des der Athena geweihten Felsberges der Akropolis, mit ihren dorischen Säulen, gewinnt die ferne Vergangenheit in verklärtem Glanz lebendige Gestalt.

Doch Lindos schmale Gassen, die mit Kieseln gepflasterten, geht man an Torbögen und Pforten vorbei, die wie mit Kerbschnitt geziert sind. Die Häuser haben Höfe, deren Boden kunstvolle Muster aus farbigen Kieseln, etwa verschlungene Girlanden, schmücken, und ringsherum niedrige Steinbänke mit duftenden Blumen. Zitronen- und Orangenbäume oder Weinlauben spenden kühlen Schatten. Im Innern prangen die berühmten »Sparverien« oder andere Stickereien sowie rhodische Teller aus alter Zeit. Mitten im Dorf liegt die Kirche der Panaghia, die im Jahr 1489 auf Anordnung des Großmeisters d'Aubusson erbaut wurde.

Die 44 Dörfer der Insel sind sauber, weißgekalkt und freundlich. Männer und Frauen tragen bei Festen zumeist, in manchen Dörfern gar noch täglich, die alten, von Ort zu Ort unterschiedlichen Volkstrachten.

Zuklüftete Ufer, fruchtbare und mit kleinen Windmühlen besetzte Ebenen, die Fichtenwälder der Berge, die angenehm kühlen Täler, die silbern sprudelnden Quellen, all dies, gesegnet vom Lichtgott Apollon, begeistert, ja bezaubert den fremden Gast und trägt ihn zurück in eine idyllische Vorzeit, da der ziegenfüßige Pan mit dem lieblichen Schall seiner Flöte den unbeseelten Dingen Leben einhauchte, sie zu friedfertigem und heiterem Sein zu erwecken.

Rhodos schließt als köstliches Juwel die Perlenkette weiterer Inseln, die man Dodekanes, »Zwölfinselgruppe«, nennt. Tatsächlich gehören dazu 163 Inseln und Inselchen, viele davon freilich nur unbewohnte Felseilande, vom Wogenschlag zärtlich umkost oder wild umbrandet. Auf etlichen leben ein paar Hirtenfamilien. Die eigentlichen Zwölfinseln sind Rhodos, Karpathos, Kasos, Chalki, Symi, Tilos, Nisyros, Astypaläa, Kos, Kalymnos, Leros und Patmos; die kleine Insel Megisti oder Kastellorizo weit im Osten vor der türkischen Küste zählt als dreizehnte dazu.

Nach Ansicht der Geologen hingen diese Inseln früher mit Kleinasien zusammen und wurden durch Erdbeben und Flutkatastrophen vom Festland abgetrennt. Die Urbewohner waren Leleger und Telchinen, nach ihnen kamen Eliaden und Karer. Kadmos und die Phönizier gelangten auf der Suche nach der von Zeus entführten Europa hierher. Später folgten Pelasger und Makarer, noch später Althaimenes, der Sohn des kretischen Königs Katreas.

Pythia hatte prophezeit, Katreas werde von einem seiner Söhne getötet werden; daher verließ Althaimenes die Heimat, um Rhodos zu erobern, und sich dort niederzulassen. Doch Jahre vergingen, und endlich wollte Katreas seinen Sohn einmal wiedersehen. Eines Nachts landeten die Kreter dann auf Rhodos, wurden für Seeräuber gehalten und niedergemacht. Althaimenes erschlug, ohne es zu wissen, seinen eigenen Vater.

Nach dem Untergang der minoischen Kultur und der Zerstörung der mykenischen Herrensitze durch die Dorer zogen Flüchtlingsscharen aus Griechenland übers Meer und nahmen die Westküste Kleinasiens in Besitz. An der Südküste aber, auf Rhodos und den umliegenden Inseln ließen sich Dorer vom Peloponnes nieder. Sie gründeten einen Sechsstädtebund, zu dem die drei rhodischen Städte Ialysos, Lindos und Kameiros sowie Kos, Knidos und Halikarnass gehörten.

Schon Homer erwähnt die Teilnahme der Inseln am Zug gegen Troja, zu dem sie 30 Schiffe stellten. Rhodos entstandte neun, geführt von Tlepolemos, dem Sohn des Herakles und der Astyocheia. Auch Kalymnos, Kos, Nisyros, Karpathos, Kasos und Symi beteiligten sich: Deren Anführer waren Pheidippos, Antiphos und Nireus, auch sie Söhne des Herakles aus seinen Verbindungen mit verschiedenen Nymphen.

Homer nennt Nireus, den König von Symi, den schönsten Mann von allen, die gen Ilion zogen. Auf Symi wurden aber auch die Charitinnen, die drei Grazien, geboren, Töchter Apolls und der Nymphe Ägle (Glanz). Ihren Namen verdankt die Insel der Tochter des Königs Ialysos auf Rhodos; Symi wurde von Glaukos, einem berühmten Schwimmer, übers Meer hierher entführt.

Dass Glaukos später das Schiff Argo erbaute, mit dem die Argonauten gen Kolchis zogen, ist bezeichnend: Noch heute werden auf vielen der Inseln gute seetüchtige Schiffe gebaut.

In der Obhut Apolls · Jannis Manglis · Griechenland · Rhodos

Read the full article

0 notes

Text

Frosch und Rose · Parabel

Frosch und Rose · Parabel · Vorurteil Schönheit Ideal

Es war einmal eine wunderschöne gelbe Rose. Jeder, der sie sah, sprach darüber, dass sie die schönste Rose im gesamten Garten war.

Die Rose fühlte sich daher sehr geschmeichelt und war überglücklich über die vielen Komplimente, die sie bekam. Dennoch wünschte sie sich, noch mehr von den Menschen bewundert und betrachtet zu werden.

Eines Tages aber bemerkte die Rose, dass ein großer schwarzer Frosch ganz nahe bei ihr Platz genommen hatte. Der Frosch hatte eine stumpfe Hautfarbe, viele hässliche Flecken und sah wirklich nicht besonders gut aus.

Außerdem hatte der Frosch riesige Augen, die sehr Furcht einflößend wirkten. Das Glück der Rose schien ab diesem Moment abhanden gekommen zu sein.

Zudem bemerkte die Rose, dass ihr auch niemand mehr näher kam, weil sich alle nur vor diesem schrecklichen Tier fürchteten.

Die Rose forderte den Frosch daher auf, sich unverzüglich von ihr wegzusetzen.

Wie konnte es nur sein, dass der Frosch nicht bemerkt hatte, in welchem schlechten Licht er die Rose hat erscheinen lassen?

Da der Frosch auch sehr bescheiden und gehorsam war, befolgte er die Anweisung der Rose umgehend. Und weil er die Rose zudem nicht länger stören wollte, verließ er sie.

Lehre: Diese Parabel handelt von Oberflächlichkeit und Urteil nach äußeren Erscheinungen und regt zum Nachdenken über Vorurteile und Schönheitsideale an.

Frosch und Rose · Parabel · Vorurteil Schönheit Ideal

Read the full article

0 notes

Text

Belsazar · Heinrich Heine

Belsazar · Heinrich Heine · Ballade

Die Mitternacht zog näher schon;

In stummer Ruh lag Babylon.

Nur oben in des Königs Schloss,

Da flackert's, da lärmt des Königs Tross.

Dort oben in dem Königssaal

Belsazar hielt sein Königsmahl.

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn

Und leerten die Becher mit funkelndem Wein.

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht;

So klang es dem störrigen König recht.

Des Königs Wangen leuchten Glut;

Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.

Und blindlings reißt der Mut ihn fort,

Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.

Und er brüstet sich frech und lästert wild;

Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt.

Der König rief mit stolzem Blick;

Der Diener eilt und kehrt zurück.

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;

Das war aus dem Tempel Jehovahs geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Hand

Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund

Und rufet laut mit schäumendem Mund:

Jehovah! dir künd' ich auf ewig Hohn, -

Ich bin der König von Babylon!

Doch kaum das grause Wort verklang,

Dem König ward's heimlich im Busen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal;

Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand,

Da kam's hervor wie Menschenhand;

Und schrieb und schrieb an weißer Wand

Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks dasaß

Mit schlotternden Knien und totenblass.

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut

Und saß gar still, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, koch keiner verstand

Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belsazar ward aber in selbiger Nacht

Von seinen Knechten umgebracht.

mene mene tekel upharsin

gezählt, gewogen und als zu leicht befunden,

die Tage des Königreiches sind gezählt.

Belsazar · Heinrich Heine · Ballade ~ mene mene tekel upharsin

Read the full article

1 note

·

View note

Text

Adler und Lerche · Fabel

Adler und Lerche · Fabel · Khalil Gibran · Vogel Familie Zank

Eine Lerche und ein Adler begegneten einander auf dem Gipfel eines mächtigen Hügels.

Die Lerche sagte: »Guten Morgen, mein Herr!«

Der Adler blickte zu ihre hinab und antwortete müde: »Guten Morgen.«

Da sprach die Lerche weiter: »Ich hoffe, es geht Euch gut.«

»Ja«, grollte der Adler, »es ist alles in Ordnung. Doch weißt du nicht, dass wir Adler die Könige der Vögel sind und dass man nicht sprechen soll, bevor wir selbst unsere Stimme erhoben haben?«

Die Lerche antwortete frech: »Mich dünkt, wir stammen aus derselben Familie.«

Verächtlich richtete der Adler seinen Blick auf die kleine Lerche und sprach: »Wer hat je behauptet, dass du und ich aus derselben Familie stammen?«

»Ich möchte Euch nur daran erinnern, dass ich ebenso hoch fliegen kann wir Ihr und dass ich singe und damit anderen Geschöpfen auf dieser Erde Freude bereite; doch Ihr bereitet weder Freude noch Entzücken«, sagte die Lerche.

Der Adler wurde ärgerlich und rief: »Freude und Entzücken! Haha! Du kleines dreistes Wesen du! Mit einem Hieb meines Schnabels könnte ich dich töten. Du bist ja nicht einmal so groß wie eine meiner Krallen!«

Da hüpfte die Lerche auf den Rücken des Adlers und begann in dessen Federkleid herumzuhacken. Zornig erhob sich der Adler in die Lüfte, steil und schnell, um den kleinen Vogel abzuschütteln.

Doch es gelang ihm nicht. Schließlich ließ er sich wieder auf den Gipfel des Hügels nieder; mehr als zuvor schämte er vor Wut, denn das zierliche Geschöpf saß immer noch auf seinem Rücken.

Der Adler verwünschte seine missliche Lage gar sehr.

In diesem Augenblick kam eine kleine Taube vorbei; sie lachte so herzlich, dass sie sich kaum mehr halten konnte.

Von oben herab blickte der Adler auf die Taube und rief: »Du kleines kriechendes Ding, du, das fast nie von der Erde loskommt, worüber lachst du so dumm?«

»Nun, ich sehe«, antwortete die Taube, »Ihr habt Euch in ein Pferd verwandelt, und ein kleiner Vogel reitet auf Euch. Doch der kleine Vogel ist der Bessere.«

Da plusterte sich der Adler auf: »Kümmere du dich um deine Geschäfte! Das hier ist eine Familienangelegenheit zwischen meiner Schwester, der Lerche, und mir!«

Adler und Lerche · Fabel · Khalil Gibran · Vogel Familie Zank

Read the full article

0 notes

Text

Der betrogene Teufel

Der betrogene Teufel · Friedrich Rückert · Ballade

Die Bauern hatten ihr Feld bestellt,

Da kam der Teufel herbei in Eil,

Er sprach: Mir gehört die halbe Welt,

Ich will auch von eurer Ernte mein Teil.

Die Bauern aber sind Füchse von Haus,

Sie sprachen: Die untere Hälfte sei dein.

Der Teufel will aber das obere zum Schmaus,

Nein, sprach er, es soll die obere sein.

Da bauten sie Rüben in einem Strich,

Und als es nun an die Teilung ging,

Die Bauern nahmen die Wurzeln für sich,

Der Teufel die gelben Blätter empfing.

Und als es wiederum ging ins Jahr,

Da sprach der Teufel in hellem Zorn:

Nun will ich die untere Hälfte fürwahr!

Da bauten die Bauern Weizen und Korn.

Und als es wieder zur Teilung kam,

Die Bauern nahmen den Ährenschnitt.

Der Teufel die leeren Stoppeln nahm

Und heizte der Hölle Ofen damit.

Der betrogene Teufel · Friedrich Rückert · Ballade

Read the full article

0 notes

Text

Der Uhrmacher · Gustav Meyrink

Der Uhrmacher · Gustav Meyrink · Prag · Fiktion Abraxas

»Die? Richten? Damit sie wieder geht?« fragte der Antiquar erstaunt, schob seine Brille auf die Stirn und blickte mich verdutzt an; »warum wollen Sie eigentlich, dass sie wieder geht? Sie hat doch nur einen einzigen Zeiger ... und keine Ziffern auf dem Weiserblatt«, setzte er hinzu, die Uhr beim grellen Schein der Lampe versonnen betrachtend, »nur Blumengesichter, Tier- und Dämonenköpfe statt der Stunden.«

Er begann zu zählen, sah mich fragend an: »Vierzehn? Man teilt den Tag doch in zwölf Teile ein. Hab’ noch nie ein so seltsames Werk gesehen. Ich rate Ihnen, lassen Sie sie wie sie ist. Schon zwölf Stunden im Tag sind schwer genug zu ertragen. Von diesem Zifferblatt die richtige Zeit abzulesen? Wer gäbe sich heute die Mühe. Nur ein Narr.«

Ich wollte nicht sagen, dass ich ein Menschenleben lang ein solcher Narr gewesen war, nie eine andere Uhr besessen hatte, vielleicht deshalb sehr oft zu früh gekommen war, wo ich hätte warten sollen – und schwieg.

Der Antiquar schloss daraus, ich wolle auf meinem Wunsch beharren, sie wieder gehen zu sehen, schüttelte den Kopf, nahm ein kleines Elfenbeinmesser und öffnete behutsam das edelsteinverzierte Gehäuse, darauf in Email ein Fabelwesen gemalt war, auf einer Quadriga stehend: ein Mann mit Frauenbrüsten, zwei Schlangen statt der Beine, einem Hahnenkopf und in der rechten Hand die Sonne, in der linken eine Peitsche.

»Vermutlich ein altes Familienstück«, riet der Antiquar. »Erwähnten Sie nicht vorhin, sie sei diese Nacht stehengeblieben ? Um zwei Uhr? Der kleine rote Büffelkopf mit den beiden Hörnern bedeutet doch wohl die zweite Stunde?«

Ich war mir nicht bewusst, etwas derartiges gesagt zu haben, aber tatsächlich war die Uhr in der vergangenen Nacht um zwei stehen geblieben. Mag sein, ich hatte davon gesprochen, jedoch: ich konnte mich nicht erinnern, ich fühlte mich noch zu angegriffen – ich hatte um dieselbe Zeit einen schweren Herzkrampf gehabt und geglaubt, ich müsse sterben.

Im Wanken meines Bewusstseins hatte ich mich noch an den Gedanken geklammert: wenn nur die Uhr nicht stehen bleibt. Im Dämmer meiner schwindenden Sinne musste ich Herz und Uhr in den Begriffen verwechselt haben. Vielleicht denken Sterbende ähnlich. Vielleicht bleiben aus diesem Grunde so oft die Uhren in den Todesstunden der Menschen stehen? Wir kennen die magischen Kräfte nicht, die bisweilen einem Gedanken innewohnen.

»Es ist merkwürdig«, sagte der Antiquar nach einer Weile, hielt sein Vergrößerungsglas in die Nähe der Lampe, so dass der blendende Brennpunkt scharf auf die Uhr fiel, und wies mir eingravierte Buchstaben auf dem inneren goldenen Deckel. Ich las: summa scientia nihil scire.

»Es ist merkwürdig«, wiederholte der Antiquar, »diese Uhr ist ein Werk des Wahnsinnigen, ist in unserer Stadt gemacht worden. Ich glaube nicht zu irren. Es gibt nur sehr wenig solcher Stücke. Ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich gehen könnte. Hab sie für Spielerei gehalten. Eine kleine Marotte von ihm, in alle seine Uhren die Devise zu schreiben: Höchstes Wissen, nichts zu wissen.«

Ich begriff nicht recht, was er meinte; wer mochte der »Wahnsinnige« sein, von dem er sprach? Die Uhr war sehr alt, sie stammte von meinem Großvater, aber was der Antiquar soeben gesagt, hatte doch geklungen, als lebe der »Wahnsinnige«, aus dessen Hand sie hervorgegangen sein sollte, noch heute!

Ehe ich fragen konnte, sah ich im Geiste – deutlicher und schärfer, als ging er durchs Zimmer – einen Mann durch eine Winterlandschaft schreiten, einen schlanken hochgewachsenen Greis, ohne Hut, mit vollem, im Wind wehenden schneeweißem Haar, der Kopf sonderbar klein in Kontrast zu der ragenden Gestalt, das scharfgeschnittene Gesicht bartlos, die Augen schwarz, fanatisch blickend und dicht beieinander stehend, wie die eines Raubvogels. In einem langen, verschabten, verschossenen Mantel aus Samt, wie ihn einst die Nürnberger Patrizier trugen, schritt er einher.

»Ganz recht«, murmelte der Antiquar und nickte zerstreut, »ganz recht?« dachte ich bei mir. »Es ist ein Zufall«, wusste ich sofort; »leere Worte sind’s, nichts weiter. Ich habe doch den Mund gar nicht aufgetan. Er hat dies , ganz recht’ nur gebraucht, wie es so oft geschieht, wenn man einen soeben gesprochenen Satz bekräftigen will; es hat keinen Bezug auf den alten Mann, den ich als Erinnerungsbild gesehen habe, keinen Bezug auf den - Wahnsinnigen!

Als ich, ein kleiner Junge damals noch, in die Schule ging, musste ich immer an einer langen, kahlen, mannshohen Mauer vorbei, die einen Park von Ulmen umschloss. Jahre hindurch, Tag für Tag war mein Gehen zum Laufen geworden, wenn mich der Weg daran entlang führte, denn jedes Mal packte mich eine unbestimmte Furcht.

Vielleicht – ich weiß es heute nicht mehr – weil ich mir einbildete – oder gehört hatte – ein Wahnsinniger zuhause darin, ein Uhrmacher, der behauptete, Uhren seien lebendige Wesen …… oder irrte ich mich?

Wäre es eine Erinnerung an ein Erlebnis aus meiner Schulzeit, wie konnte es sein, dass etwas, was ich wohl tausendmal gefühlt, bis zum heutigen Tag in meinem Gedächtnis schlummernd gelegen hatte, um jetzt erst mit solcher Lebendigkeit aufzubrechen?….. Freilich, wohl vierzig Jahre waren seitdem vergangen; aber gab das eine Erklärung?«

»Vielleicht habe ich es in der Zeit erlebt, die meine Uhr mehr zeigte als eine gewöhnliche!« sagte ich belustigt. Der Antiquar blickte befremdet auf und starrte mich verständnislos an.

Ich grübelte weiter und kam zur Gewissheit: die Mauer, die den Park umschließt, steht heute noch. Wem hätte daran gelegen sein können, sie einzureißen? Damals hat es doch geheißen, sie sei die Grundmauer einer Kirche, die später zu Ende gebaut werden sollte. So etwas zerstört man nicht!

Vielleicht lebte auch der Uhrmacher noch? Sicherlich würde er meine Uhr, die ich so liebte, wieder richten können. Wenn ich nur wüsste, wann und wo ich ihm begegnet war? Es konnte vor kurzer Zeit unmöglich gewesen sein, denn jetzt war Sommer, und in der Erinnerung – soeben – hatte ich sein Bild in der Winterlandschaft im Geiste gesehen!

Zu tief in Gedanken versunken, als dass ich der langen Erzählung hätte folgen können, in der sich, mit einem Male redselig geworden, der Antiquar erging, vernahm ich nur in Pausen einige abgerissene Sätze.

Sie rauschten auf mich zu, verstummten und kamen wieder, wie brandende Wellen; dazwischen das Sausen in den Ohren; das Brausen des Blutes, das der alternde Mensch vernimmt, wenn er lauscht, und nur im Lärm des Tages vergisst; - das unablässig, drohende, ferne Sausen des aus den Schlünden der Zeit her langsam sich nähernden Geiers, Tod,…..

Ich wusste kaum: war er es, der da, die Uhr in der Hand, zu mir sprach, oder war es der Mund jenes Wesens in mir, das zuweilen aufwacht in einem einsamen Herzen, wenn man verschlossene Schreine berührt, welche die vergessenen Erinnerungen heimlich behüten, damit sie nicht zu Moder verfallen?

Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich dem Antiquar zunickte und dann wusste ich: er hat etwas gesagt, was mir bekannt gewesen war, aber wollte ich mir die Worte überlegen, so gelang es mir nicht, sie glitten nicht, wie es sonst gesprochene Worte tun, in nahe Vergangenheit hinab, aus der ich sie zurück fangen und mit dem Verstehen hätte betasten können, nein, sie erstarrten zu leblosen Gestalten, dem Ohr fremd und unfassbar, kaum, dass ihr Klang erloschen war.

Ich begriff ihren Sinn nicht mehr; sie hatten sich aus dem Reich der Zeit in das Reich des Raumes verirrt und umstanden mich als tote Maske.

»Wenn doch die Uhr wieder gehen wollte!« sagte ich laut in meiner Qual mitten hinein in die Rede des Händlers. Ich hatte damit mein Herz gemeint, denn ich fühlte, es wollte vergessen zu schlagen, und mir graute bei dem Gedanken, der Zeiger meines Lebens könnte plötzlich stehen bleiben vor einer phantastischen Blume, dem Gesicht eines Tieres oder eines Dämonen, wie der Weiser auf jenem Zifferblatt mit den vierzehn Stunden. Ewig gebannt wäre ich in geronnener Zeit.

Der Antiquar gab mir die Uhr zurück – er glaubte wohl, ich spräche von ihr.

Als ich durch die verödeten nächtlichen Gassen schritt, geradeaus, dann kreuz und quer über schlafende Plätze und an träumenden Häusern vorbei, von blinkenden Laternen geleitet und doch meines Weges gewiss, da musste ich denken, der Antiquar habe mir anvertraut, wo der Uhrmacher ohne Namen wohne, wo ich ihn finden würde und wo die Mauer stünde, die den Ulmenpark umschließt.

Hatte er denn nicht gesagt, nur der Alte könnte meine Uhr wieder gesund machen? Woher wüsste ich es sonst: auch den Weg zu ihm musste er mir geschildert haben, und hatte ich selbst mir ihn auch nicht gemerkt – meine Füße schienen ihn genau zu wissen: sie führten mich hinaus aus der Stadt auf die weiße Straße, die zwischen sommerhauchenden Wiesen hinein in die Unendlichkeit lief.

An meine Fersen geheftet, glitten die schwarzen Schlangen hinter mir drein, die das grelle Mondlicht aus der Erde gelockt hatte. Waren sie es, die mir die vergifteten Gedanken schickten: Du wirst ihn nimmermehr finden, er ist vor hundert Jahren gestorben!

Um ihnen zu entrinnen, bog ich scharf ab nach links in einen Seitenpfad, und da tauchte auch schon mein Schatten aus dem Boden und schluckte sie in sich ein. Er ist gekommen mich zu führen, begriff ich, und es war mir eine tiefe Beruhigung, ihn so unbeirrbar und, ohne zu wanken, schreiten zu sehen; beständig blickte ich auf ihn hin, froh, des Weges nicht achten zu müssen.

Allmählich kam jenes unbeschreiblich seltsame Gefühl wieder über mich, das ich als Kind gehabt, wenn ich für mich allein das Spiel spielte: mit geschlossenen Augen festen Schrittes vor mich hin zu gehen, unbekümmert, ob ich fallen würde oder nicht: -- es ist wie ein Losreißen des Körpers von aller irdischen Furcht -- wie ein Jauchzen des Inneren, wie ein Wiederfinden des unsterblichen Ichs, das da weiß, mir kann nichts geschehen!

Da ließ der Erbfeind von mir ab, den der Mensch in sich trägt: der nüchterne, kalte Verstand, und mit ihm der letzte Zweifel, ich würde den, den ich suchte, nicht finden. Dann, nach langer Wanderung, eilte mein Schatten auf einen breiten, tiefen Graben – entlang der Straße – zu, schwand hinab und ließ mich allein; ich wusste: jetzt bin ich am Ziel. Warum hätte er mich sonst verlassen!

Die Uhr in der Hand stand ich in der Stube dessen, von dem ich wusste, nur er allein kann sie wieder in Gang bringen. Er saß vor einem kleinen Ahorntisch und blickte durch eine Lupe, die an einem Kopfband vor seinem Auge befestigt war, regungslos auf ein glitzerndes winziges Ding auf dem hellgemaserten Holz.

Hinter ihm an weißer Wand – im Kreis geordnet, wie ein großes Zifferblatt stand in verschnörkelter Schrift der Satz: summa scientia nihil scire. Ich atmete tief auf: hier bin ich geborgen!….

Der Bannspruch hält alles verhasste Denkensmüssen fern, jegliches Rechenschaftsfordern: wie bist du herein gekommen, durch die Mauer, durch den Park?

Auf einem Bord, bezogen mit rotem Samt, liegen Uhren: wohl an die hundert – aus blauem, aus grünem, aus gelbem Email – juwelengeschmückt, graviert, gerippt, glatte und geperlte, manche flach, manche bauchig wie Eier. Ich höre sie nicht: sie zirpen zu leise, aber: die Luft, die über ihnen schwebt, muss lebendig sein, von dem unmerklichen Geräusch das sie erzeugen. Vielleicht rast dort der Sturm eines Zwergenreichs.

Auf einem Postament steht ein kleiner Felsen aus fleischfarbenem Feldspat, geädert, bunte Blumen aus Halbedelstein wachsen daraus: mitten unter ihnen, als plane er nichts Böses, wartet der Knochenmann mit der Sense, sie abzumähen: eine 'Tödleinsuhr' aus romantischem Mittelalter. Wenn er mäht, dann schlägt er mit dem Griff seiner Sense auf die feine Glasglocke, die neben ihm steht, halb Seifenblase, halb wie der Hut eines großen Märchenpilzes.

Das Weiserblatt darunter ist der Eingang zu einer Höhle, darin Zahnräder starren. Bis hinauf zur Decke des Zimmers, links und rechts sind die Wände mit Uhren behängt, mit Uhren: alte mit stolzen ziselierten Gesichtern, kostbar und reich, gelassen die Perpendikel schwingend, predigen sie mit tiefem Bass ihr ruhevolles Tack-Tack.

In der Ecke steht eine Uhr in gläsernem Sarg, ein aufrechtstehendes Schneewittchen, tut, als schliefe es, aber ein leises rhythmisches Zucken mit dem Minutenzeiger verrät, dass es die Zeit nicht aus dem Auge lässt.

Andere, nervöse Rokokodämchen – das Schönheitspflästerchen als Schlüsselloch – sind mit Zierrat überladen und ganz außer Atem, so trippeln sie sich ab, einander den Rang abzulaufen, und den Sekunden zuvor zu kommen. Daneben die winzigen Pagen, sie kichern dazu und hetzen: Zick - Zick, Zick.

Dann eine lange Reihe Uhren, strotzend, in Stahl, Silber und Gold – wie schwergeharnischte Ritter; sie scheinen bezecht zu sein und zu schlummern, denn bisweilen schnarchen sie laut auf oder rasseln mit ihren Ketten, als ob sie mit dem Gott Kronos selbst einen Streit auszufechten gedächten, wenn sie aus ihrem Rausch erwachen.

Auf einem Sims sägt ein Holzknecht mit Mahagonihosen und funkelnder Kupfernase die Zeit entzwei in Sägespäne….

Worte des Alten rissen mich aus meiner Beschaulichkeit: »Alle sind krank gewesen, ich habe sie wieder gesund gemacht.« Ich hatte seiner so gänzlich vergessen, dass ich zuerst glaubte, es sei das Schlagen einer der Uhren gewesen.

Die Lupe an dem Kopfband saß, empor geschoben, jetzt an der Mitte seiner Stirn – wie das dritte Auge des Schiwa – und ein Funke glomm darin: Widerschein der Ampel an der Decke. Er nickte mir zu und hielt meinen Blick mit dem seinigen fest.

»Ja, krank sind sie gewesen; sie haben gedacht sie könnten ihr Schicksal ändern, wenn sie schneller gehen oder langsamer. Sie hatten ihr Glück verloren an den Dünkel, sie seien die Herren der Zeit. Ich habe sie von diesem Wahn befreit und ihnen die Ruhe ihres Lebens wiedergegeben.«

»So mancher findet, wie du, in den Nächten des Mondes im Schlaf den Weg aus der Stadt heraus zu mir, bringt mir seine kranke Uhr, klagt und bittet, ich solle sie heilen, aber am nächsten Morgen hat er alles wieder vergessen – auch meine Arznei.«

»Nur die, die den Sinn meines Wahlspruches erfassen«, er deutet über die Schulter auf den Satz an der Wand, »nur die lassen die Uhren hier in meiner Obhut.«

Ich ahnte dunkel: in dem Bannspruch lag noch ein Geheimnis verborgen. Ich wollte fragen, aber der Greis hob drohend die Hand: »Nicht wissen wollen! Lebendiges Wissen kommt von selbst! Dreiundzwanzig Buchstaben hat der Satz; sie stehen als Ziffern auf dem Weiserblatt der großen unsichtbaren Uhr, die eine Stunde weniger zeigt als die Uhren der Sterblichen, aus deren Rund es kein Entrinnen gibt«

»Darum spotten die Verständigen:-- sieh da! der Wahnsinn! – sie höhnen, sie sehen die Warnung nicht: Lass dich nicht fangen von der Kreisschlinge Zeit! – sie lassen sich führen vom tückischen Zeiger Verstand, der ewig neue Stunden verspricht und immer nur alte Enttäuschungen bringt.«

Der Alte schwieg. Ich reichte ihm mit stummer Bitte meine tote Uhr hin. Er nahm sie mit seiner schönen schmalen weißen Hand und lächelte kaum merklich, als er sie geöffnet und einen Blick hinein geworfen hatte. Behutsam tastete er mit einer Nadel in das Räderwerk und nahm die Lupe wieder vor.

Ich fühlte ein gütiges Auge spähte mir ins Herz hinein. Nachdenklich betrachtete ich sein ruhevolles Gesicht. Wie habe ich mich nur – als Kind – so vor ihm fürchten können, fragte ich mich.

Dann fasste mich ängstlicher Schrecken an: er, auf den ich doch hoffe und vertraue, ist nicht wirklich – jetzt, jetzt wird er verschwinden! Nein, zum Glück: nur das Licht der Ampel hatte geflackert und meine Augen zu täuschen versucht.

Und wieder starre ich ihn an und grübelte: heute zum ersten Male hab ich ihn gesehen! Das kann nicht sein! Wir kennen uns doch seit….?

Da durchzuckte mich Erinnerung wie ein heller Blitz: niemals war ich als Schulbub an einer weißen Mauer entlang gelaufen; niemals hatte ich mich vor einem wahnsinnigen Uhrmacher gefürchtet, der hinter ihr hausen sollte; das leere, mir unverständliche Wort »wahnsinnig« war’s gewesen, das mich geschreckt hatte in frühester Jugend, als man mir drohte, ich würde »es« werden, wenn ich nicht bald zu Verstand käme.

Aber, der Greis da – vor mir -, wer war es? Auch das glaubte ich zu wissen: ein Bild – ein Bild, kein Mensch! Was konnte es anders sein! Ein Bild, das – eine Schattenknospe meiner Seele – in mir heimlich gewachsen war; ein Samenkorn, hatte es Wurzel gefangen, als ich zu Beginn meines Lebens in einem kleinen weißen Bett lag, an der Hand gehalten von der alten Kinderfrau, und ihre eintönigen Worte in den Schlaf hinüber nahm…. ja, wie hatten sie nur gelautet? Wie hatten sie nur gelautet?…

Bitterkeit stieg mir in die Kehle, brennende Trauer: so war also doch alles haltloser Schein hier rings um mich! Vielleicht nur eine Minute noch und ich stehe – ein erwachter Schlafwandler – draußen im Mondlicht und muss wieder heimwärts wandern zu den verstandesbesessenen geschäftigen Lebenden – Toten in der Stadt!

»Gleich, gleich ist’s vorüber!« hörte ich des Uhrmachers beruhigende Stimme, aber es gab mir keinen Trost; denn mein Glaube an ihn war aus meiner Brust genommen. Wie haben die Worte der Kindesfrau gelautet? – wollte, wollte, wollte ich wissen… -- Langsam, langsam tauchten sie mir wieder auf – Silbe für Silbe: »Bleibt in der Brust das Herz dir stehen, bring’s ihm nur; jede Uhr macht er wieder das sie geht.«

»Da hat sie recht gehabt«, sagte der Uhrmacher gelassen, legt die Nadel aus der Hand, und im Nu zerstoben meine düsteren Gedanken. Er stand auf und hielt die Uhr fest an mein Ohr; ich hörte, sie ging – regelmäßig und genau im Takt mit dem Pulsschlag meines Blutes.

Ich wollte ihm danken – fand die Worte nicht, erstickt von Freude und von – Scham, an ihm gezweifelt zu haben.

»Gräm dich nicht!«, tröstet er, »es war nicht deine Schuld. Hab ein kleines Rad herausgenommen und wieder eingesetzt. Uhren wie diese sind sehr empfindlich, sie vertragen bisweilen die zweite Stunde nicht!«

»Hier! Nimm sie wieder, aber verrate niemand, dass sie geht! Man würde dich sonst nur verhöhnen und dir zu Schaden trachten. Sie hat dir von Jugend an zu eigen gehört, und du hast an die Stunden geglaubt, die sie zeigt: vierzehn statt eins bis – Mitternacht, sieben statt sechs, Sonntag statt Werktag, Bilder statt toter Zahlen!«

»Bleib ihr weiter treu, doch sage es niemand! Nichts ist dümmer, als ein eitler Märtyrer zu sein! Trage sie verborgen am Herzen, und in der Tasche trage eine der bürgerlichen Uhren, der staatlich geeichten, mit dem braven schwarzweißen Zifferblatt, damit du auch immer nachsehen kannst, wie spät es für die anderen ist.«

»Und lass dich nie vergiften vom Pesthauch der Zweiten Stunde! Tödlich ist sie wie ihre elf Schwestern. Rot fängt sie an, verheißungsvoll wie Morgenrot, schnell wird sie rot wie Feuersbrunst und Blut. Die Stunde des Ochsen nennen sie die alten Völker des Ostens. Jahrhunderte versinken, und friedlich läuft sie ab: der Ochs pflügt.«

Read the full article

0 notes

Text

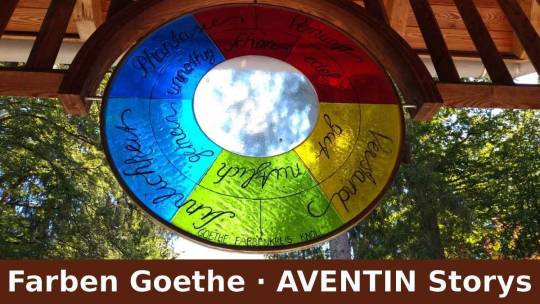

Farbphänomen Lila - Farblehre

Farbphänomen Lila · Johann Wolfgang von Goethe · Farblehre

Wie wir das Gelbe sehr bald in einer Steigerung gefunden haben, so bemerken wir auch beim Blauen dieselbe Eigenschaft.

Das Blaue steigert sich sehr sanft ins Rote (Rotblau) und erhält dadurch etwas Wirksames, ob es sich gleich auf der passiven Seite befindet. Sein Reiz ist aber von ganz anderer Art als der des Rotgelben. Er belebt nicht sowohl, als dass er unruhig macht.

So wie die Steigerung selbst unaufhaltsam ist, so wünscht man auch mit dieser Farbe immer fortzugehen, nicht aber, wie beim Rotgelben, immer tätig vorwärst zu schreiten, sondern einen Punkt zu finden, wo man ausruhen könnte.

Sehr verdünnt kennen wir die Farbe unter dem Namen Lila; aber auch so hat sie etwas Lebhaftes ohne Fröhlichkeit.

Farbphänomen Lila · Johann Wolfgang von Goethe · Farblehre

Read the full article

0 notes

Text

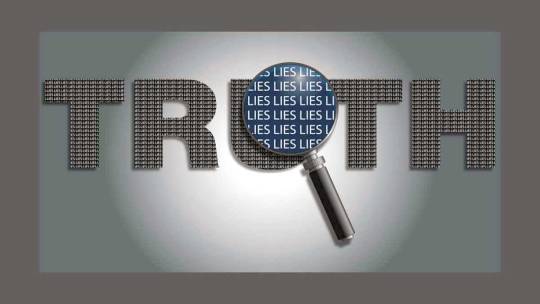

Lüge und Ehrlichkeit · Manipulation

Lüge und Ehrlichkeit · Manipulation und Achtsamkeit · Essay

Lüge ist Manipulation:

Zu Lügen bedeutet wohl für die meisten Menschen: Den anderen Menschen für dumm halten und ihn bewusst täuschen zu wollen. Die Lüge ist somit eine bewusste Manipulation. Unehrlichkeit ist, wenn wir den anderen nicht achten und respektieren.

Ehrlichkeit ist Achtsamkeit:

Wir sollten uns und anderen Menschen gegenüber immer ehrlich sein. Wir gehen ehrlich miteinander um, indem wir anderen die gleichen Rechte zusprechen wie uns selber.

Ehrlich bedeutet auch, in Liebe die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass man immer darauf eingehen muss.

Jeder Mensch hat das Recht zu sagen, was er sagen will. Will man etwas nichts sagen, so heißt das noch lange nicht, dass man nicht ehrlich ist.

Menschen werfen einander oft Unehrlichkeit vor, nur weil sich jemand weigert, alles zu sagen.

Lernen wir, den anderen Menschen für das, was er ist und für das, was er bereit ist zu geben, zu achten. Auf diese Weise können wir sehr viele dieser inneren, gegenseitigen Vorwürfe (Vorurteile) ablegen.

Wenn wir jedoch lügen, so wollen wir den anderen bewusst in die Irre führen. Wir können Menschen nicht zur Wahrheit zwingen, aber wir können die Wahrheit selbst erkennen.

Unser Gefühl kann uns oftmals auf Lügen aufmerksam machen. Seien wir deshalb immer achtsam, wenn uns unser Gefühl etwas mitzuteilen versucht, dass Wahrheit eventuell verdeckt werden soll.

Wünschen wir, dass Menschen uns gegenüber immer ehrlich sind. Sowie wir zuerst auch immer selbst ehrlich sein sollten!

Lüge und Ehrlichkeit · Manipulation und Achtsamkeit · Essay

Read the full article

0 notes

Text

Zweidimensionale Tendenz

Zweidimensionale Tendenz des Geistes · Hermann Hesse

Goldmund hob ein leeres Schneckenhaus auf, es klirrte schwach zwischen den Steinen und war ganz warm von der Sonne.

Versunken betrachtete er die Windungen des Gehäuses, die eingekerbte Spirale, die launige Verjüngung des Krönchens, den leeren Schlund, in dem es perlmuttern schimmerte.

Er schloss die Augen, um die Formen nur mit den tastenden Fingern zu erfühlen, das war eine alte Gewohnheit und Spielerei von ihm.

Die Schnecke zwischen den losen Fingern drehend, tastende er gleitend, ohne Druck, ihre Formen liebkosend nach, beglückt vom Wunder der Formung, vom Zauber des Körperlichen.

Dies, dachte er träumerisch, war einer der Nachteile der Schule und der Gelehrsamkeit: es schien eine der Tendenzen des Geistes zu sein, alles so zu sehen und darzustellen, als ob es flach wäre und nur zwei Dimensionen hätte.

Irgendwie schien ihm damit ein Mangel und Unwert des ganzen Verstandeswesens bezeichnet.

Zweidimensionale Tendenz des Geistes · Hermann Hesse · Goldmund

Read the full article

0 notes

Text

49 · Uniformen der emotionalen Typen

Uniformen der emotionalen Typen · Alltagspsychologie · R.M.F

Jede seelische Besonderheit findet ihren Ausdruck in der Kleidung.

Es kann auch kein Zweifel sein, dass jeder seelische Typus seine eigene Tracht entwickeln muss, die man auch, da sie allen Vertretern des gleichen Typus gemein ist, als »Uniform« bezeichnen kann.

Es sind »Typusuniformen« der verschiedenen biologischen, psychologischen und soziologischen Gruppen, Uniformen, die gewiss nicht offiziell anerkannt sind und die sich auch auf dem Leib der gleichen Person mannigfach kreuzen, die aber doch dem Wesen ihrer Träger mit ähnlicher Notwendigkeit entstammen, wie die Pelz- oder Federkleider von Tieren.

An dieser Stelle sollen nur in großen Zügen die Uniformen der psychologischen Grundtypen genannt werden, weil sich allen andere Uniformen als Kreuzungen dieser Grundformen erklären.

Lassen sie uns mit der Typus-Uniform des Menschen mit gehobenen ICH-Gefühlen beginnen, denn ohne Zweifel haben gerade diese sehr stark am Ausbau der menschlichen Kleidung mitgewirkt, so dass viele der beliebtesten Modeartikel ihre Entstehung der Eitelkeit, dem Stolz oder einfach dem Wunsch aufzufallen verdanken.

Die Urgeste dieses Typus, die Vergrößerung, kehrt dabei sowohl in der schweren, wie in der leichten Form wieder, wie früher bereits aufgeführt wurde.

Die Kleidung soll Würde (reale Größe und Gewichtigkeit) oder Anmut (Freiheit des Daseins, Schweben, Gelöstheit) darstellen.

Würde:

Wenn die Bibel meint, es sei dem Menschen nicht möglich, seines Hauptes Länge eine Elle zuzusetzen, so ist dem gegenüber festzustellen, dass er sich doch unablässig darum bemüht. Bereits der Philosoph Hermann Lotze hat in reizendem Essay diese Bestrebungen aufgedeckt, ohne indessen alle Varianten der Selbst-Vergrößerung zu nennen.

Bald versucht es der Mensch am Haupt, bald an anderen Extremitäten. Sei es, dass er den natürlichen Haarwuchs empor türmt wie die Papuas oder die Damen des Spätrokoko, sei es, dass er Federn hineinsteckt wie Siouxhäuptlinge, die damit moderne Damenmoden vorwegnahmen, oder ob er turmartige Kopfbedeckungen: Raupenhelme, Riesenturbane, Hutungeheuer der französischen Merveilleusen, die Kronen und Tiaren von Fürsten und Päpsten oder Zylinder trägt.

Immer steckt das gleiche Prinzip der Selbstvergrößerung dahinter. Am Fußende dienen Kothurne, Stelzen- oder Stöckelschuhe demselben Zweck, und die Schleppe der Krönungsmäntel oder Ballkleider spiegelt dem Auge und dem Körpergefühl eine Verlängerung vor.

Oft ergeht man sich auch in die Breite, wenn die Verlängerung allein nicht ausreicht: weite Mäntel und mannigfache Polsterung, Reifröcke und Krinolinen, Puffärmel und Pluderhosen, breite Stiefel und Stulpenhandschuhe.

Alles soll dazu dienen, den Körper gewichtig und massig erscheinen zulassen. Zuweilen werden auch optische Täuschungen zu Hilfe gerufen, um Größe vorzuspiegeln, vertikale Linien und künstliche Schlankheit suchen die Proportionen im Sinn der Länge zu steigern.

Dazu treten allerlei assoziative Symbole, besonders Farben hinzu. Erhöhtes Selbstgefühl drückt sich als Buntheit in satten, tiefen Farben aus oder unbunt in den schweren Farben des Schwarz oder tiefen Brauns. Als Schmuck wird schweres Material: Gold, ziseliertes Metall und ähnliches getragen.

Anmut:

Nicht weniger erfinderisch und konsequent ist die Symbolik der leichten Lebenserhöhung mit ihren Varianten der Freibeweglichkeit und schwebende Grazie. Sie ist die weibliche Form des erhöhten Lebensgefühls. Statt der Schwere wird die Leichtigkeit der Stoffe gesucht.

Man verwendet vor allem Seide, Spitzen, Chiffon, durchbrochene Kleider und lässt auch die Glieder teilweise unbekleidet. Flatterndes Haar, wehende Bänder und Schleier suchen die Illusion des Schwebens zu erwecken. Statt auf wuchtigen Stiefeln geht man auf zierlichen Schuhen, die nur mit den Zehen den Boden berühren.

Auch die Farben sind leicht und luftig: Weiß, hellgelb, hellgrün, hellblau und rosa. Als Schmuck verwendet man glitzerndes Gestein, auf dem die Lichter tanzen, so die Illusion des Leichten verstärken.

Die Verwendung von flatternden Tüchern und zierlichen Fächern spiegelt Flügel vor, die sogar zuweilen wirklich an Schultern oder im Haar markiert werden. Man studiere nur die Tracht einer Rokoko-Dame, um die Uniform des leichten Lebensgefühls in Reinkultur vor Augen zu haben.

So verschieden die Trachten des gehobenen Lebensgefühle in sich sind, sie stehen beide in gemeinsamem Gegensatz zur Uniform des depressiven Typus, als dessen Urgeste wir die Selbstverkleinerung, das Sich-Verbergen finden.

Sich-Verbergen:

Demut, Ängstlichkeit und Bescheidenheit suchen sich auch in der Tracht klein, unscheinbar und unauffällig darzustellen. Man beginnt bei der natürlichen Bekleidung, dem Haupthaar, das bei Unfreien und Mönchen kurz geschoren wird. Wenn überhaupt eine Kopfbedeckung getragen wird, ist sie klein und niedrig, oder sie überschattet und verbirgt das Gesicht.

Man trägt nicht hohes Schuhwerk, sondern Sandalen, oder geht barfuß. Weite Falten, wehende Bänder und Schmuck sind verpönt. An Farben wählt man unauffälliges Grau oder andere stumpfe Töne.

Alles Auffallende wird vermieden, noch mehr alles, was nach Reichtum und Prunk aussieht, es sei denn, dass man, so kompliziert ist die Menschennatur, mit Einfachheit, Schlichtheit oder mit zerrissener Kleidung prunkt, was schon Sokrates durchschaute, als er einem Zyniker lachend sagte: »Aus jedem Loch deines Rocks blickt die Eitelkeit heraus!«

Die Tracht des aggressiven Typus symbolisiert dessen Urgeste der betonten Absonderung, der Herausforderung, des verletzenden Angriffs. Als Symbole der feindlichen Lebenstriebe finden wir Angriffswaffen, die oft gleichsam Teile der Kleidung werden.

Der aggressive Mensch fuchtelt und rasselt mit dem Schwert, lässt Panzer und Sporen klirren. Er scheut nicht vor verletzenden Formen und Farben zurück, ja er sucht zuweilen etwas in der Hässlichkeit der Tracht. Er bemalt Körper oder Schild mit Fratzen oder höhnischen Symbolen, konstruiert sich Schreck-Masken, wie sie auch manche Tiere tragen.

Als Farben werden grelle, schreiende und herausfordernde Töne bevorzugt. Künstler, die das »èpater le bourgeois« zur Lebensdevise gemacht haben, tragen wie Th. de Gautier rote Westen und rote Krawatten.

Das Rot, die Farbe des Blutes, ist ein beliebtes Symbol aller Revolutionäre, die überhaupt vielfach mit Hässlichkeit kokettieren: verwildertem Haupt- und Barthaar, formlosen Hüten, liderlichen oder schmutzigen Röcken.

Das machen auch die theoretischen Rebellen gegen das Bürgertum, die Bohémiens, ihnen nach, die ihren Hass gegen den Bürger durch möglichst unbürgerliche Kleidung dokumentieren, was sie nicht hindert, in höherem Alter, wenn der gärende Most verrauscht ist, sich als Elegants oder Philister zu kostümieren, je nachdem ihre Neigungen und Einkünfte es erlauben.

Der Gegensatz zum aggressiven Typus, der Typus der freundlichen Gesellung, drückt sein Wesen auch in entgegengesetzter Tracht aus. Er variiert seine Urgeste der Annäherung und Angleichung vor allem darin, dass seine Tracht in besonderem Sinne Uniform und Gleichform ist.

Die Gemeinsamkeit der Gesinnung, die Angleichung der Gefühle symbolisiert sich in der betonten Gleichheit der Tracht. Gleiche Brüder, gleiche Kappen!

Die Solidarität, der Korpsgeist von Gruppen: Sekten, Regimentern, studentischen Verbindungen, zeigt sich in gleicher Tracht und gleicher Farbensymbolik. Im Gegensatz zur Unordnung des aggressiven Typus trägt man den Sinn für Ordnung zur Schau; denn Ordnung ist Voraussetzung aller harmonischen Gemeinschaft.

Provozierendes Auffallen des aggressiven Mensch ist verpönt. der wahre Gesellschaftsmensch will nicht auffallen, er will sich auszeichnen im Rahmen des gesellschaftlich Gebilligten.

Besonders raffiniert ist die Tracht des erotischen Typus. Er arbeitet stärker mit Masken aller Art, weil in den meisten Kulturen allzu offenes Zurschaustellen erotischer Triebe sittlich verpönt ist.

Die Urgeste des erotischen Typus, die geschlechtliche Vereinigung, darf sich daher nur sehr verkappt äußern, sie begnügt sich meist mit Symbolisierung der Vorstufen; der Lockung, der Verführung, des koketten Spiels zwischen Versagen und Gewähren.

Diese Verführung geschieht am sichersten durch Darbietung des nackten Leibes. Aber nicht die grobe Nacktheit verführt am stärksten; weit lockender ist die halb verhüllte, umrahmte und dadurch unterstrichene Nacktheit.

Die Ethnologie hat erwiesen, dass der Lendenschutz nicht eine Erfindung der Scham, sondern der erotischen Lockung ist. Biblisch ausgedrückt: Eva hat nicht zum Feigenblatt gegriffen, um sich vor Adam zu verhüllen, sondern um ihn auf ihre Geschlechtlichkeit hinzuweisen.

Man würde fehl gehen, wollte man die Mediceische Venus ob ihrer schamhaften Geste für moralischer halten als die Knidische Venus, die unverhüllt ins Bad steigt. Félicien Rops, einer der raffiniertesten Darsteller lasziver Frauen, zeichnet seine Koketten selten unbekleidet, meist im Hemd, in Strümpfen oder im Korsett.

Die Halbverhüllung lenkt das Auge um so stärker auf die Nacktheit, wie ein Rahmen den Blick auf ein Bild konzentriert. Ebenso ist die Seltenheit der Darbietung ein Mittel zur Anziehung der Aufmerksamkeit.

Nur einige besondere Symbole der erotischen Kleidung seien genannt. Dazu gehört vor allem das Parfüm, der lockende Duft, mit dem schon Pflanzen die Tiere anziehen. Es gehören auch Farben hinzu, denn Menschen suchen wie Insekten und Vögel auf ihre Geschlechtspartner durch lebhafte Farben zu wirken, wobei nicht nur bunte Webstoffe verwandt werden, sondern die Farbe auch unmittelbar auf erotisch lockende Körperteile, wie Lippen, Wangen, Augen, aufgetragen wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass allenthalben, bei jedem der Grundtriebe, sowohl Nutz- und Ausdrucksbestrebungen zusammenwirken, so dass ein oft erstaunlich geschlossenes Bild entsteht, amüsant und lehrreich für jeden, der sich die Mühe nimmt, die Sprache der Kleider zu deuten.

Uniformen der emotionalen Typen · Alltagspsychologie · R.M.F

Read the full article

0 notes

Text

Rattenfänger von Hameln

Rattenfänger von Hameln · Deutsche Sage · Brüder Grimm

Im Jahr 1284 ließ sich in Hameln ein sonderbarer Mann sehen. Er trug einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch, weswegen er Bundting geheißen haben soll, und gab sich für einen Rattenfänger aus. Er versprach für einen bestimmten Lohn die Stadt von allen Ratten und Mäusen zu befreien.

Die Bürger wurden mit ihm einig und sicherten ihm den verlangten Betrag zu. Der Rattenfänger zog sodann ein Pfeifchen aus der Tasche und begann eine eigenartige Weise zu pfeifen. Da kamen sogleich die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervor gekrochen und sammelten sich um ihn herum.

Sobald der Fänger glaubte, es sei keine mehr zurückgeblieben, schritt er langsam zum Stadttor hinaus, und der ganze Haufen folgte ihm bis an die Weser. Dort schürzte der Mann seine Kleider, stieg in den Fluss, und alle Tiere sprangen hinter ihm drein und ertranken.

Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten dem Mann die Auszahlung unter allerlei Ausflüchten, so dass er sich schließlich zornig und erbittert entfernte.

Am 24. Juni, am Tage Johannis des Täufers, morgens früh um sieben Uhr erschien er dann wieder, diesmal in Gestalt eines Jägers, mit finsterem Blick und einem wunderlichen Hut auf dem Kopf. Wortlos zog er seine Pfeife hervor und ließ sie in allen Gassen hören.

Und in aller Eile kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mädchen, vom vierten Lebensjahr angefangen, in großer Zahl dahergelaufen. Darunter war auch die schon fast erwachsene Tochter des Bürgermeisters. Der ganze Schwarm von Kindern zog sodann hinter dem Mann her, und er führte sie vor die Stadt zu einem Berg hinaus, wo er mit der ganzen Schar verschwand.

Dies hatte ein Kindermädchen gesehen, das mit einem Kind auf dem Arm weit rückwärts nachgezogen war, dann aber umkehrte und die Kunde in die Stadt brachte. Die Eltern liefen sogleich haufenweise vor alle Tore und suchten jammernd nach ihren Kindern. Besonders die Mütter klagten und weinten herzzerreißend. Sofort wurden Boten zu Wasser und zu Land an alle Orte umhergeschickt, die nachforschen sollten, ob man die Kinder oder auch nur einige von ihnen irgendwo gesehen habe; aber alles Suchen war vergeblich.

Hundertdreißig Kinder gingen damals verloren. Zwei sollen sich, wie man erzählt, verspätet haben und zurückgekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere taubstumm war. Das blinde Kind konnte den Ort nicht zeigen, wo es sich aufgehalten hatte, wohl aber erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt waren, das taubstumme Kind nur den Ort weisen, da es nichts gehört hatte und auch nicht sprechen konnte.

Ein kleiner Knabe war im Hemd mitgelaufen und nach einiger Zeit umgekehrt, um seinen Rock zu holen, wodurch er dem Unglück entgangen war; denn als er zurückkam, waren die anderen schon in der Senkung hinter dem Hügel verschwunden.

Die Straße, auf der die Kinder zum Tor hinausgezogen waren, hieß später die bunge-lose (trommeltonlose, stille) Straße, weil kein Tanz darin abgehalten und kein Saitenspiel aufgeführt werden durfte. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche geführt wurde, mussten die Spielleute in dieser Gasse ihr Spiel unterbrechen.

Der Berg bei Hameln, wo die Kinder verschwanden, heißt der Poppenberg. Dort sind links und rechts zwei Steine in Kreuzform zur Erinnerung an dies traurige und seltsame Ereignis errichtet. Die Bürger von Hameln haben diese Begebenheit auch in ihrem Stadtbuch verzeichnen lassen. Im Jahre 1572 ließ der Bürgermeister die Geschichte auf den Kirchenfenstern abbilden.

Rattenfänger von Hameln · Deutsche Sage · Brüder Grimm · Bundting

Read the full article

0 notes

Text

Schmetterling und Rose - Parabel

Schmetterling und Rose · Parabel · Schönheit und Arroganz

Es war einmal ein wunderschöner Schmetterling mit Flügeln in den prächtigsten Farben. Er flog von Blume zu Blume und bestaunte die Vielfalt und Schönheit der Natur.

Eines Tages entdeckte er eine wundervolle rote Rose, die sich majestätisch über die anderen Blumen erhob.

Fasziniert von ihrer Pracht näherte sich der Schmetterling der Rose und sprach: »Wie wunderschön du doch bist! Deine Blütenblätter leuchten wie rubinrote Edelsteine und dein Duft ist berauschend. Ich habe noch nie zuvor eine so prächtige Blume gesehen.«

Die Rose hörte die Worte des Schmetterlings und antwortete mit einem Hauch von Arroganz: »Ja, ich bin wahrlich die Schönste im ganzen Garten. Meine Schönheit ist einzigartig und unübertroffen. Doch du bist nur ein kleiner, unbedeutender Schmetterling. Was weißt du schon von wahrer Schönheit?«

Der Schmetterling war von der Antwort der Rose überrascht, aber er ließ sich nicht entmutigen. »Äußere Schönheit mag beeindruckend sein, doch die wahre Schönheit kommt von innen. Sie zeigt sich in Bescheidenheit, Mitgefühl und der Fähigkeit, die Wunder der Natur zu schätzen.«

Die Rose schwieg einen Moment, dann senkte sie beschämt ihren Kopf. »Du hast Recht, kleiner Freund. Ich war zu sehr von meiner äußeren Erscheinung geblendet und habe die inneren Werte vernachlässigt. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast.«

Von diesem Tag an blühte die Rose nicht nur in äußerer Pracht, sondern auch in innerer Schönheit.

Und der Schmetterling flog fröhlich von Blume zu Blume und erinnerte alle mit seiner Weisheit daran, dass wahre Schönheit tiefer reicht als nur die Oberfläche.

Schmetterling und Rose · Parabel · Schönheit und Arroganz

Read the full article

0 notes