#in lieblicher blaue

Text

Desde las viejas leyendas

me llama una mano blanca,

allá do cantan y tañen

en una tierra encantada;

donde coloridas flores

beben dorado arrebol,

y como novias ardientes

miran trasminando olor;

los verdes árboles cantan

una cadencia primeva,

retiñe el aire secretos,

las aves dentro corean;

se yerguen bultos de bruma

brotando desde la tierra,

que con prodigiosos corros

bailan sus rondas aéreas;

y prende chispas azules

toda hoja, todo tallo,

corren luminarias rojas

en cercos locos y vanos;

clamorosas alfaguaras

rompen los mármoles vivos,

y en los arroyos extraños

refulgen cambiantes visos.

¡Ay, si allá llegar pudiera

para contentar el alma,

poner fin a los quebrantos,

quedar exento y en calma!

Tal es el país dichoso

con que cada noche sueño,

pero a las primeras luces

se desvanece ligero.

*

Aus alten Mährchen winkt es

Hervor mit weißer Hand,

Da singt es und da klingt es

Von einem Zauberland’:

Wo bunte Blumen blühen

Im goldnen Abendlicht’,

Und lieblich duftend glühen,

Mit bräutlichem Gesicht;

Und grüne Bäume singen

Uralte Melodein,

Die Lüfte heimlich klingen,

Und Vögel schmettern drein.

Und Nebelbilder steigen

Wohl aus der Erd’ hervor,

Und tanzen luft’gen Reigen,

Im wunderlichen Chor;

Und blaue Funken brennen

An jedem Blatt und Reis,

Und rothe Lichter rennen

Im irren, wirren Kreis;

Und laute Quellen brechen

Aus wildem Marmorstein,

Und seltsam in den Bächen

Strahlt fort der Wiederschein.

Ach! könnt’ ich dorthin kommen,

Und dort mein Herz erfreu’n,

Und aller Qual entnommen,

Und frei und selig seyn!

Ach! jenes Land der Wonne,

Das seh’ ich oft im Traum,

Doch kommt die Morgensonne,

Zerfließt’s wie eitel Schaum.

Heinrich Heine

di-versión©ochoislas

#Heinrich Heine#literatura alemana#poesía romántica#escapismo#país encantado#sueño#di-versiones©ochoislas

3 notes

·

View notes

Text

In lovely blue blooms the steeple with its metal

roof. Around the roof swirls the swallows’ cry,

surrounded by most touching blue. The sun rises high

above and tints the roof tin. But in the wind beyond, silently,

a weathercock crows. When someone comes forth from

the stairs of the belfry, it is a still life. And though the form

is so utterly strange, it becomes the figure of a

human being. The windows out of which the bells resound are as

gates to beauty. Because gates still take after nature

they resemble forest trees. Purity, too, is beauty. From within, out

of diverse things, a grave spirit emerges. So simple,

these images, so holy, that one often fears

to describe them. But the heavenly ones, always

good, possess, even more than the wealthy, virtue and

joy. Humans may follow suit. Might a person, when

life is full of trouble, look up and say: I, too,

want to be like this? Yes. As long as friendliness and purity

dwell in our hearts, we may measure ourselves not unfavorably

with the divine. Is God unknown? Is he manifest

as the sky? This I tend to believe. It is the measure

of the human. Deserving, yet poetically, we dwell

on this earth. The shadow of night with its stars,

if I may say so, is no purer than we

who exist in the image of the divine.

Is there measure on earth? There is none. For

the creator’s worlds can never contain the clap of thunder.

Because it blooms under the sun, a flower, too, is beautiful.

In life, the eye often finds creatures to call more beautiful

still than flowers. Oh! I know this well!

For to bleed in body and heart and cease to be whole—

does this please God? The soul, I believe, must remain

pure, or else the eagle will wing its way to the almighty

with songs of praise and the voice of so many

birds. It is substance and it is form. Beautiful little

brook, so touching you seem as you roll so clear,

like the eye of God, through the Milky Way. I know

you well. But tears stream from my eyes. A clear

life I see in the forms of creation that blooms around me

because I do not compare them unreasonably with the lonely pigeons

in the churchyard. People’s laughter seems

to grieve me—after all, I have a heart. Would I

like to be a comet? I believe so. For they have the quickness

of birds, they blossom in fire, and in their purity is as children’s.

To wish for more is beyond the measure of human nature.

The clarity of virtue also deserves praise from the grave

spirit that blows between the garden’s three pillars. A beautiful virgin must

garland her head with myrtle, for to do so is simply

her nature and her sensibility. But myrtle trees are found in Greece.

When a person looks into a mirror and sees

his image, as if painted, that is like the Manes.

The human form has eyes, but the moon has light.

Perhaps King Oedipus had an eye too many. This

man’s suffering seems indescribable, unspeakable,

inexpressible. When the drama presents it so, so it is. But how is it with me?

Am I thinking now of your suffering? Like brooks, the end of

Something as vast as Asia is carrying me toward it. Oedipus, of course, suffered like this, too;

and certainly for the same reason. Did Hercules suffer as well? Of course.

Did not the Dioscuri, too, in their friendship bear pain?

As Hercules fought with God—that is

suffering. And immortality in envy of this life—

to divide these two—that, too, is suffering. But it is also

suffering when a person is covered with freckles—

to be completely covered with freckles! The beautiful

sun does that, for it draws out everything. The path

seduces the young with the charm of its rays, like roses.

Oedipus’s suffering is like a poor man

wailing that he is deprived. Son Laios, poor

stranger in Greece. Life is death, and

death is also a life.

Friedrich Hölderlin, “In lieblicher Bläue” (“In lovely blue”), trans. Glenn Wallis (x)

4 notes

·

View notes

Text

30. März 2022 Berlin Gesundbrunnen

Eis-Henry! Alles, was von dir geblieben ist, ist deine rostige blaue Markise. Die Tür steht offen, aber man schaut nur in ein klaffendes Dunkel. Genommen hat man dir die kleine Hecke, die den Vorplatz deines Ladens so lieblich-anachronistisch umzäunte. Genommen auch die Bänke, die hinter der Hecke standen, auf denen Jung und Alt Eis verspeisten. Dein Eis. Schoko, Erdbeer, Vanille. Das ganze auch als Milchshake, manchmal Spaghettieis. Kein Chichi. Jetzt hängt ein Plakat in deinem Fenster, das kündigt "Coming soon: Bring'n'Burger" an. - Welch' armer Tor kommt auf die Idee, in der Straße mit den meisten Fleischbratereien der Stadt noch eine zu eröffnen?

4 notes

·

View notes

Text

Light and Darkness (1/?)

Hallo Leute. Dies ist mein ein erster FF auf Tumblr, ich hoffe euch gefällt es.

Pärchen: LokixAmaterasu

Warnung: Keine, kann aber in späteren Kapiteln kommen.

Kredits für die Bilder an die Künstler und Inhaber. Quelle Google

„Loki! Nein!“ Thor versuchte verzweifelt seinen Bruder vom fallen abzuhalten, doch es war zu spät. Mit einem letzten Blick in die Augen von Odin und Thor ließ Loki los und stürzte in die Tiefen des Weltraumes geradewegs in ein Wurmloch.

Der Angriff auf New York war nie passiert und die Avengers haben sich nie geformt. Frigga überlebte den Angriff der Dunkelelfen und Odin regierte noch eine lange Zeit. Doch Thor erholte sich nie von dem Verlust seines Bruders. Er suchte noch lange nach ihm, doch nirgends im ganzen Universum hat man ihn je wieder gesehen. Doch ohne den toten Körper von Loki vor sich zu sehen weigerte sich Thor zu glauben, dass sein kleiner Bruder tot war. Aufgrund seiner inneren Unruhe war er weit davon entfernt ein Held auf der Erde zu werden, geschweige denn Thron zu übernehmen. Selbst Frigga und Odin haben schweren Herzens den Tod ihres Sohnes akzeptiert. Es musste schließlich weiter gehen. Für alle...

Doch war der schwarzhaarige Gott wirklich tot? Hatte das Universum ihn einfach verschluckt? War er in den Tiefen des Alls gestorben? Oder war er doch vor den Füßen von Thanos den Titanen gelandet? Oder....?

Langsam öffnet Loki seine Augen. Stöhnend rollte er sich auf den Rücken. Es dauerte einige Momente bis die ersten Informationen seiner Umgebung in seinem Gehirn angekommen sind. Weiches Gras, eine frische Brise und der idyllische Gesang von Vögeln. Er setzt sich auf und zuckt zusammen, er muss sich wohl bei dem Aufprall eine Rippe verstaucht haben. Er legt sich wieder hin und schließt die Augen. Er hat nach seinem Kampf mit Thor zu wenig Energie um sich selbst zu heilen. Langsam setzt er sich wieder auf, eine Hand auf seine Rippe gepresst und schaut sich erschöpft um. Wo war er? Midgard? Er saß auf einen Berg inmitten eines Waldes. Die Bäume um ihn herum sind voller weißer und rosa Blüten. Er seufzt genervt auf, musste dann aber schmerzvoll das Gesicht verziehen. Bei jedem Atemzug zuckt ein Schmerz durch sein ganzen Körper. Er dreht sich einmal um die eigene Achse, versucht einen Orientierungspunkt zu finden. Irgendetwas was auf eine Zivilisation hinweist. Erschöpft setzt er sich wieder auf den Boden. Was hat er bloß getan? War es klug loszulassen? Hätte die Familie nicht noch gerettet werden können? Oder ist er für immer der Schandfleck er Familie? Wohin soll er nun gehen? Hier ist es so idyllisch. Soll die wirklich sein Grab werden? Würde ihn jemand missen? Nach ihm suchen? Würde

Odin einen Suchtrupp aufstellen und das Universum nach ihm absuchen? Wohl eher nicht. Schwere Flügelschläge reißen ihn aus den Gedanken. Loki schaut nach oben und steht wieder auf. Er war noch immer als Prinz erzogen worden, so wird er auch seinem Verderben entgegen blicken. Mit erhobenen Haupt ist er bereit um sein Leben zu kämpfen, jedenfalls um das was noch übrig ist. Auf ihn fliegen drei humanoide Kreaturen mit großen schwarzen Flügeln zu. Zwei haben rabenähnliche Köpfe, der dritte trägt eine Maske. Sie halten Mönchstäbe in den Händen und trugen weite dunkel blaue Kleidung, lediglich ihre Arme und Beine waren in Rüstungen gehüllt.

„Wer bist du, Gaijin?“ hört Loki eine männliche Stimme fragen. „Und was willst du hier?“

„Ich...“ beginnt Loki, doch verstummt als die zwei rabenköpfige Kreaturen links und rechts neben ihm landen. Beschwichtigend hebt Loki seine Hände und schaut wieder zu dem mit der Maske. „Mein Name ist Loki von....nur Loki. Ich bin zufällig durch ein Wurmloch auf diese Welt gekommen. Ich habe keine bösen Absichten, sondern suche lediglich Asyl.“

„Nehmt ihn fest, wir bringen ihm zum Tenno.“ gibt der mit der Maske die Befehle, ohne auf Lokis Worte einzugehen.

„Aber Sir, wir sind mitten im Hanami. Izanagi wird nicht sehr erfreut sei-“ will einer der Schnäbel protestieren, doch der mit der Maske schneidet ihn das Wort ab.

„Er wird noch weniger erfreut sein, wenn wir ein Gaijin nicht melden.“

„Jawohl.“ kommt es einstimmig von den Schnäbeln. Sie packen seine Handgelenke und legen ihn in

Ketten. Zischend vor Schmerzen beißt Loki die Zähne zusammen und schluckt Drohungen herunter. Sie steigen wieder in die Luft und Loki baumelt an den Ketten zwischen den zwei Schnäbeln. Loki versucht die Schmerzen auszublenden, ihnen stand zu halten. Doch irgendwann übermannt ihn die Erschöpfung und die Schmerzen und der Gott verlor das Bewusstsein.

Das Kirschblütenfest, auch Hanami geannt, ist in vollem Gange. Überall im Kaiserreich sitzt das Volk unter blühenden Kirschbäumen, essen und trinken, tanzen, singen und lachen. Mitten unter ihnen die Tenno Familie. Auf einer kleinen Empore unter dem größten Kirschbaum sitzt der Tenno Izanagi mit seinen Kindern. Die älteste und einzige Tochter Amaterasu, ihr Zwillingsbruder Tsukoyomi und der jüngste Sohn Suzanoo. Dieser trinkt genüsslich mit ein paar andere Männer Sake und lacht munter mit ihnen über heitere Geschichten. Während das Zwillingspärchen sich mit ein paar Frauen unterhalten. Der Tengu Kundschafter mit der Maske, welcher sich neben den Tenno niederlässt bleibt von den drein erst einmal unbemerkt.

„Mein Kaiser,“ erhebt er seine Stimme. „Es ist ein Gaijin im nördlichen Bergpass entdeckt worden. Wir haben ihn fürs erste in den Gefangenentrakt gebracht.“

Izanagi, ein in die Jahre gekommener Mann mit langen glatten schwarz-grauen Haare und gleichfarbigen Bart in einem schwarzen festlichen Kimono nickt und erwidert ruhig: „Ich werde mich nach meiner Ansprache um ihn kümmern.“

Der maskierte Tengu nickt und verschwindet genauso unbemerkt wie er gekommen ist. Unbemerkt?

Nicht ganz. Amaterasu, eine junge Frau mit langen braunen Haaren hat alles mitbekommen. Sie ist das Juwel des Kaiserhauses, ihre Haut weiß wie Schnee und ihre Lippen kirschrot. Gehüllt ist sie in

einen prachtvollen rot-weißen Kimono. Sie schaut ihren Vater neugierig an, lässt sich aber nicht anmerken.

Stöhnend wacht Loki auf. Er liegt auf einen kalten Steinboden, welcher lediglich von blauen geisterhaften Flammen beleuchtet wird. Er versucht sich aufzustehen, doch die Ketten an seinen Handgelenken hinterm Rücken waren an der Wand befestigt. Weit kommt Loki nicht. Er zischt als er sich dreht, seine Rippe noch immer verletzt. Normalerweise heilen seine Wunden schnell. Hat er sich so verausgabt in den Kampf? Mit mehr Anstrengung als Loki lieb ist, schafft er es die Fesseln zu lösen und reibt sich die wunden Handgelenke. Er steht erschöpft auf und sieht sich die Zelle genauer an. Er ist alleine. Keine anderen Gefangenen, Wachen erkennt er nur schemenhaft auf den Gängen. Bevor sie bemerken, dass er sich befreit hat setzt er sich langsam wieder und lehnt sich

erschöpft an die kalte Steinwand. Er schließt die Augen und versucht seine Gedanken zu ordnen. Doch seine Gedanken werden von Stimmen und Schritte die näher kommen unterbrochen. Schnell verbirgt er seine Hände hinter dem Rücken und senkt den Kopf, als ob er noch immer gefesselt und

bewusstlos ist.

„Ein letztes Mal Tochter, nein.“ knurrt eine alte männliche Stimme gedämpft.

„Bitte Papa, wie soll ich sonst mal deine Nachfolge antreten? Du versucht mich immer fern von

solchen Angelegenheiten zu halten. Wie soll ich da lernen was zu tun ist, sollte ich mal in der Situation sein.“ erwidert eine liebliche Frauenstimme.

„Du hast natürlich recht.“ seufzt der Mann. „Doch nicht heute. Das ist viel zu Riskant. Was wenn er

gefährlich ist?“ seine Stimme wird sanfter. „Beim nächsten mal. Versprochen. Nun geh zurück zu deinen Brüdern.“

„Das hast du schon bei dem letzten großen Problem gesagt. Manchmal glaube ich, du willst nicht das ich jemals deinen Platz einnehme.“ entgegnet die junge Frau erzürnt. Beide stehen nun vor Lokis Zelle. Der Mann hält eine große blaue Flamme in der Hand, die Frau eine rote. Er kann sie nur schemenhaft erkennen, doch sie scheint ihn ganz genau sehen zu können. „Er ist verletzt.“ erhebt sie wieder die Stimme sanft und wendet den Blick nicht ab. „Lass mich ihn heilen, dann geh ich wieder.“ Sie schaut ihren Vater an.

„Oh nein, du bleibst schön hier. Er könnte gefährlich sein. Wir wissen nichts über ih-“ er schüttelt missbilligend den Kopf ehe seine Tochter ihn unterbricht.

„Aber wir können ihn nicht wie Dreck behandeln. Er hat sich vielleicht nur verirrt. Für mich macht er keinen Gefährlichen Eindruck.“ Ihres Vaters Proteste am ignorieren betritt sie Lokis Zelle und geht auf ihn zu. Sie kniet sich neben Loki und er schaut sie durch seine Haare verborgen an.

„Ganz schön waghalsig, die Fesseln selbst zu lösen.“ flüstert sie, so dass nur Loki sie hören kann und schaut ihn durch den Vorhang von Haaren hindurch direkt in die Augen. „Genauso wie dein kleines Schauspiel.“ sie zwinkert ihn verspielt zu und kichert leise auf, als Loki sich versteift.

„Keine Angst, ich sag niemanden was.“ sie hebt den Kopf und schaut ihren Vater an. „Er hat sich die Rippen verletzt. Ich muss die Fesseln lösen um richtig dran zu kommen.“ Sie fährt mich der Hand über seine Handgelenke und erschaudert bei dem Kontakt mit der kalten Haut. Wie vom

Schlag getroffen zuckt Loki zusammen und setzt sich aufrecht hin. Seine Haare fallen aus dem Gesicht und zum ersten Mal sieht Amaterasu ihn in die smaragdgrünen Augen. Sie reißt sich von seinem Blick los, doch Loki schafft es nicht seinen Blick von ihr zu nehmen. Vergessen sind die Wachen und der einschüchternde Mann im Gang. Sie ist atemberaubend schön, trotz dem mäßigen

Licht in der Zelle.

„Ich müsste Eure Kleidung etwas anheben um an eure Verletzung zu kommen.“ Sie schaut ihn an und Loki nickte nur. Er traut seiner eigenen Stimme in ihrer Gegenwart nicht. Der Gott spürt wie eine warme weiche Hand unter seine Tunika gleitet und ihn am Oberkörper sanft berührt. Peinlich berührt wendet Loki den Blick ab und starrt lieber den Boden an. Er merkt wie ihn die Röte ins

Gesicht schießt. Hoffentlich erkennt es niemand bei dem Licht. Sie nimmt sich eins ihrer goldenen Haarornamente und umschließt es mit beiden Händen. Das Gold verflüssigt sich und umschließt ihre Hand, welche sie dann vorsichtig auf Lokis Rippen legt. Durch die plötzliche Berührung zuckt

er zusammen und zieht scharf die Luft ein. Eine Wärme durchdringt Lokis Körper und die Schmerzen klingen ab, als sich das Gold um Lokis Torso legt und dort wieder erhärtet.

„Es braucht eine Weile bis die Rippe geheilt ist, aber das sollte es fürs erste tun.“ Sie zieht ihre Hand zurück und lächelt den Gott herzlich an. „Besser?“

Er schaut sie an, unfähig ein Wort zu sprechen. Seine silberne Zunge zu Stein geworden. Ein mechanisches Nicken ist alles was er zustande bringt. Ihr lächeln wird liebevoll als sie sich wieder erhebt.

„Amaterasu.“ erhebt ihr Vater die Stimme. „Geh jetzt. Ich kümmer mich um ihn.“

Sie nickt, schenkt dem Gott noch ein letztes Lächeln und verlässt die Zelle.

„Hab bitte etwas Nachsicht.“ bittet sie ihren Vater noch, ehe sie den Gang hinunter schreitet.

„Nun Gaijin, wie hast du es geschafft meine Barriere zu durchbrechen?“ fragt Izanagi von oben herab Loki.

„Ich bin durch Zufall hier hin gelangt.“ fängt Loki vorsichtig an zu sprechen, seine Stimme immer noch nicht ganz trauend. „Ich kann Ihnen versichern, dass es nicht meine Absicht war hier zu landen.“

„Fürs erste bleibst du hier in der Zelle, bis ich mein Urteil gefällt habe. Meine Tochter wird es wohl nicht gutheißen, dich wieder zu Fesseln. Sei jedoch gewarnt, dass mit den Tenguwachen nicht zu spaßen ist.“ Mit den Worten verschließt Izanagi wieder die Zelle und geht ohne ein letztes Wort aus dem Gefangenentrakt raus.

„Warten Sie!“ schrie Loki noch schwach hinter her und stand auf. „Lassen sie es mich erklären!“

Wochen vergehen. Er bekommt ausreichend zu Essen und zu Trinken, manchmal findet er ungewöhnliches aus dem Tablett. Ein Zweig mit Blüten. Ein aus Papier gefaltetes Tier. Dass dies zum Service gehört bezweifelt Loki stark, jedoch kann er seine Mundwinkel nie davon abhalten nach oben zu zucken. Jedoch sind diese Tengus nicht gerade gesprächig. Wann immer Loki eine frage stellt ignorieren sie ihn. Sein Kopf arbeitet auf Hochtouren, er versucht alle möglichen Szenen sich auszumalen, auf alles gefasst zu sein. Pläne schmieden. Doch wirklich viele Informationen hat er nicht mit denen er arbeiten kann. Jedoch geht ihm die junge Frau nicht mehr aus dem Kopf. Immer wieder streicht er über ihr goldenes Geschenk an seinen Körper. Ein verzweifelter Versuch noch etwas von ihrer Magie zu spüren, etwas von ihrer Präsenz. Ihr Licht. Sie war so scharfsinnig und spitzzüngig, dennoch respektvoll.

Eines Tages öffnen zwei Wachen die Tür und legen ihn wieder Fesseln an, trotz seiner verbalen Proteste und Fragen wehrt sich der Gott nicht. Sie führen ihn in ein großen Saal. Er bestand fast nur aus massiven dunklen Holt und Gold. Lediglich der Boden schien aus einem Art gepressten Stroh zu bestehen. Die Wände sind von prachtvollen detaillierten Bildern auf goldenen Grund geschmückt. Die Decke ist von Holzbalken durchzogen, zwischen denen gemalte Blumen auf goldenen Grund zusehen sind. Am Ende des Saals war eine Empore auf den Izanagi saß und auf ihn herab schaut. Schräg hinter ihm sitzt noch eine zweiter Mann, welcher jedoch jünger ist.

„Nun Gaijin.“ beginnt Izanagi zu sprechen, als Loki die Fesseln abgenommen wurden. „Ich habe eine Entscheidung getroffen.“ Loki steht mit unberührter Fassade und erhobenen Hauptes vor der Empore. Er war auf alles gefasst. „Ursprünglich wollte ich dich exekutieren lassen.“ Bei Loki spannt sich alles an, bereit sich frei zu kämpfen. Seine Miene noch immer unberührt. „Jedoch hat jemand mir nahegelegt, die Anwesenheit eines Gaijin zu nutzen um mehr Wissen zu erlangen. Bist du dazu in der Lage?“

„Aber natürlich.“ aus den Augenwinkel nimmt er eine Bewegung wahr und spürt auf einmal ihren Blick auf sich. Unverwechselbar, nur eine Person hat ihn je so zum erschaudern gebracht. Unbewusst strafft er seine Schultern. „Ich kann mit Fug und Recht behaupten zu den gelehrtesten

der neun Welten zu gehören und sogar weit darüber hinaus.“ Izanagis Blick wird düster. Loki schluckt schwer. „Jedoch kann ich Ihnen versichern, dass ich weder für Sie noch für ihr Reich eine Bedrohung darstelle. Ich suche lediglich Asyl.“

„Wieso?“ erhebt der ältere seine Stimme. „Was ist mit deiner Heimat passiert, dass du fliehen musstest?“

„Nun,“ beginnt Loki zu überlegen. Natürlich hat er sich schon alles zurecht gelegt. Solch eine

Frage hat er schon erwartet. „Mein Volk wurde immer barbarischer. Es war irgendwann kein Platz

mehr für Weisheit. Nur noch für Krieg. Dies konnte ich, als friedliebende Person irgendwann nicht

mehr aushalten und flüchtete.“

Es ist still in den Raum. Loki traut sich kaum zu atmen. Haben sie es ihn geglaubt? Er war schließlich der Gott der Lügen, wenn er selbst dazu nicht mehr fähig ist was war er dann noch?

Doch dann nickte Izanagi.

„Dir ist Asyl gewährt.“ Loki verbeugte sich, konnte es jedoch nicht verhindern das seine Mundzüge leicht nach oben rutschen.

„Ich bin Ihnen zu tiefem Dank verpflichtet.“

„Sei jedoch gewarnt. Ich mag keine Fremden in meinem Kaiserreich. Solltest du also negativ auffallen, werde ich ohne mit der Wimper zu zucken deine Hinrichtung anordnen.“ Loki nickt mit ernster Miene. „Ich werde dir Zeit geben dich einzuleben. Dein erlebtes zu verarbeitet, dann erwarte

ich einen ersten Bericht von dir.“ Wieder nickt Loki. „Du bekommst ein Zimmer im Palast, so kann ich dich genau im Auge behalten. Wachen werden dich stets überall hin begleiten, jedoch mit genug

Freiraum.“

„Ich danke Ihnen für ihre Großzügigkeit.“ Loki verbeugt sich erneut, Hauptsache er kann seinen Kopf behalten. Er warf ein kurzen Blick zu Amaterasu welche ihm verborgenen aus alles beobachtet. Geschockt darüber dass er sie sehen kann erwidert sie den Blick, fasst sich aber wieder und lächelt ihn an. Die Luft um sie herum kräuselt sich. Niemand sonst scheint sie zu bemerken.

„Ich rate dir sie nicht zu Missbrauchen.“ schnaubt der Mann vor ihm. „Neben mir sitzt mein ältester

Sohn Tsukoyomi, er wird dir alle Fragen die du hast beantworten. Kontakt zu meiner Tochter Amaterasu untersage ich.“ Amaterasu verdreht genervt die Augen und Loki muss ein grinsen

unterdrücken.

„Verstanden.“ willigt Loki eher halbherzig ein. Oh er kommt noch an die Prinzessin heran.

Tsukoyomi steht auf und geht auf Loki zu.

„Er wird dir dein Zimmer und alle wichtigen Räume zeigen.“ Loki nickt und sah den jungen Mann an. Dieser sah ihn nur missbilligend, arrogant und kalt an. Wie Loki diesen Blick hasste. War er nicht wegen solche Blicke von Zuhause geflohen.

„Nun geht.“ Der schwarzhaarige Gott verließ den Saal, sein Kopf voll mit neuen Plänen.

3 notes

·

View notes

Text

Theodor Fontane - Soirée littéraire internationale 📖

28.5.19 et 25.6.19

Ah le théâtre... Cette activité si drôle et si connectatrice ! Une fois encore, me voilà embarquée par la fièvre des planches dans un projet international. Cette fois-ci, thème imposé: c’est le 200ème anniversaire de la naissance de Theodor Fontane, un auteur allemand très connu et encore plus connu à Berlin, où il a vécu et à propos de qui il a écrit en long en large et en travers.

4 Étudiantes, 3 Nationalités 🇩🇪 🇨🇭 🇫🇷

Nous avons organisé deux soirées littéraires mélangeant théâtre, lecture, musique, ou encore peinture. En lisant et réécrivant des textes de Fontane, nous avons surtout ri, car c’est qu’il avait de l’humour l’écrivain! Et comme le public a lui aussi ri, je crois que nous avons réussi à transmettre son ironie critique.

Comme toujours, toutes les bonnes choses ont une fin et me laisse sur la faim de loup de recommencer année après année o:)

Mon poème préféré de la première soirée littéraire:

Berliner Landpartie

Ein Vergnügen eig`ner Art

ist doch eine Wasserfahrt,

und ein Vergnügen (frage nicht wie)

ist eine Berliner Landpartie.

Vorortszug mit einem Bremser,

Droschke, Dampfschiff oder Kremser,

Fahnen, rote, blaue, gelbe,

das Vergnügen ist dasselbe,

welches Bild schon unterweges,

welche Fülle gold`nen Seges,

gold`ner Sand in weitem Kreise,

Bahndamm, Schienen und Geleise,

Pfiff, Geklingel, Klapptrompete,

lange, lange Spargelbeete,

nicht mehr Köpfe, nicht mehr Sprossen,

längst in Samen aufgeschossen,

Staub und Qualm und Hochstrom ah,

ah nun kommt`s, nun sind wir da.

Lange Reihen Tische, Tische,

neu gestrichen, welche Frische,

freilich etwas terpentinen,

aber dafür welche Mienen,

alles atmet tiefen Frieden,

und zu stören diesen Frieden

ist dem Platz hier heut beschieden.

Kaffee! Kellner, drei Portionen,

o wie lieblich, hier zu wohnen,

o wie weht die Luft hier freier,

und der Teich da und der Weiher

und das liebe Schwanenhaus,

Enten fahren ein und aus,

still die Kegelkugeln liegen,

dicht sich aneinander schmiegen,

und das Sandfeld, daß sich`s verjüngt,

eben wird es stark gedüngt,

und der Luftzug drüber, drüber

trägt die Luft zu uns herüber.

Und nun kommt der Kellner Töffel,

dicke Tassen, Nickel-Löffel,

einige dünn und vorwurfsfrei,

andre noch mit etwas Ei.

Drei Stück Zucker pro Person,

und der Deckel klappert schon.

Mokka, Java sind Nationen,

die weit auf dem Monde wohnen,

Mutter, rechnet, die zu sparen liebt,

ob es was zu retten gibt.

Laura möchte Wasserfahren

doch mit aufgelösten Haaren,

Hedwig mit den dünnen Ärmen,

Hedwig möchte im Walde schwärmen,

Hugo will den Wald genießen,

Hermann nach der Scheibe schießen,

Mutters Lippe zieht sich schief,

ach, sie kennt den Schlußtarif,

Vater hat ein Herz genommen,

läßt sich einen Cognac kommen,

Vater winkt den Kellner her,

zahlt ihm 15 Pfennig mehr,

ein`Moment, wo Mutter nicht aufgepaßt,

hat er glücklich erpasst.

Unter Gähnen, Mückenmorden

ist es endlich sieben geworden,

Mutter macht sich schon bereit,

Mann, ich denk, es ist nu Zeit,

möchte gern noch länger bleiben,

doch man muß nicht übertreiben,

wenn am höchsten der Genuß,

allemal man schließen muß,

darin bin ich großgezogen

und es hat mich nie betrogen.

Alle haben Rückfahrtskarten,

alle müssen deshalb warten,

9 Uhr geht der nächste Zug,

9 Uhr ist auch früh genug,

9 1/2 da landen sie, –

war Berliner Landpartie.

Theodor Fontane

Mon poème préféré de la deuxième soirée littéraire :

Ein Ball in Paris (1851)

Paris hat Ball: hin durch der Gassen Enge

Braust rasselnd der Karossen bunte Menge,

Die Quai’s entlang, entlang die Tuillerien,

Ein rastlos Jagen und Vorüberfliehn.

Halloh, die Peitsche knallt, die Rosse dampfen,

Schon dröhnt „La Grêve“ von ihrer Hufe

Stampfen,

Und jetzt ein kurzes „Halt!“ — hell glänzt

das Ziel,

Der prächtge Ballsaal des Hôtel de Ville.

Rings Fackelglanz; die Nacht ist lichter Tag,

Betresste Diener springen an den Schlag,

Leis knistert auf der steingehaunen Treppe

Der Atlasschuh, es rauscht die Seidenschleppe,

Der Mantel fällt, und jetzt in luftgem Shawl,

Selbst luftig, schwebt die Schönheit in den Saal.

Drin wogt es schon; auf Klängen der Musik

Wiegt sich der Glanz der neuen Republik:

Die Abenteurer und die Schleppenträger,

Die Vettern all und all die Stellenjäger

(Auf deren Brust das Kreuz der Ehre blitzt,

Weil nichts von Ehre drin im Herzen sitzt)

All sind sie da, und leichter schwebt ihr Fuß,

Trifft sie des Kaiserneffen flüchtger Gruß.

Der Kaiserneffe aber, klanglos hin

Zieht heut der Töne Macht an seinem Sinn,

Sein Aug' ist todt rings für den Blumenflor,

Nach einem Punkt nur blinzelt Er empor,

Von wo herab im Purpur, goldgestickt,

Des Kaisers Bild auf ihn herniederblickt.

Das Kaiserbild! traun in das Festgebraus

Aus seinem goldnen Rahmen tritt's heraus,

Ein tiefer Ernst umschattet sein Gesicht,

Der Kronendurstge aber sieht es nicht,

Er sieht nur wie der Goldreif blinkt und blitzt,

Der auf der Stirne des Allmächtgen sitzt,

Er sieht das Scepter nur der halben Welt,

Das Jener spielend fast in Händen hält,

Und zitternd nach des Glückes gleicher Huld,

Ruft er sich selber zu: "Geduld, Geduld!"

So aber denken nicht die schlanken Schönen,

Die leicht hin schweben auf den leichten Tönen,

Mit Blüthen sind die Blühenden geschmückt,

Wie wenn man Rosen noch auf Rosen drückt,

Und schier als wär' die Gabe zu genießen

Selbst nur ein stundenkurzes Blüthensprießen,

So jagt man hin, voll fieberhafter Hast,

In ewger Furcht, die Stunde sei verpasst.

Ich tanze nicht; -- im Durst nach Luft

und Frische

Tret' ich seitab in eines Fensters Nische,

Und hinter mir jetzt all den Saus und Braus,

Blick' ich, aufathmend, in die Nacht hinaus.

Die lagert draußen schwarz und schwer und

dicht,

Mit Eifersucht-umfinstertem Gesicht,

Und in des Saales Glanz und Pracht und Schein,

Starrt wie der Tod in's Leben sie herein.

Doch lauter immer wird das laute Treiben,

Fest drück' die Stirn ich an die feuchten

Scheiben,

Da ist es mir, als ob mein Ohr es träf':

"Kennst Du den Platz da draus? kennst Du

"La Greve"?

La Greve! wie kalt das Wort mich überlief,

Und nächtge That vor meine Seele rief;

La Greve! wo Haß nur, der nach Rache schnob,

Der Freiheit Zerrbild aus der Taufe hob;

La Greve! wo man von Menschenliebe schwur,

Wenn mal auf mal das Beil herniederfuhr;

La Greve! wo Blut aus so viel Quellen floß,

Daß es -- ein Strom sich in den Strom ergoß.

Und mir im Rücken jetzt erbraust es wilder,

Vor meinen Augen aber, Schattenbilder

Der Greuel all, die ringsumher geschehn,

Läßt mich die Nacht in ihrem Spiegel sehn.

Horch! Weiberstimmen durch die Lüfte kreischen;

Da sind sie selbst; -- in Wollust zu zerfleischen,

Hat ihres Fleisches Wollust sich verkehrt, --

Blut heißt jetzt was die Sinnlichkeit begehrt.

Manch Eine trägt den Säugling an der Brust,

Doch nirgends einer Mutter stille Lust;

Mit aufgelöstem Haar, halbnackt die Leiber,

So ziehn vorbei mir die Versailler Weiber.

Und jetzt, verhallt kaum ist ihr Schrei nach

Brot,

Da naht ein zweiter Zug, den führt der Tod,

Er zieht als Mordgesell dem Zug vorauf,

Und trägt zwei Stangen und zwei Köpfe drauf;

Wild heulend folgen aus den Rhone-Landen

Die Lyoneser- und Marseiller Banden,

Siegtrunken noch vom Sturm der Tuilerien,

Seh' ich die Blutgen mir vorüberziehn.

Vorbei, vorbei! jetzt aber Trommelklang

So dumpf, so hohl, -- das ist ein Sterbegang;

Schon um den Platz wie eine Eisenkette

Legt sich der spitze Wald der Bayonnette,

Und rasch, in Nacht herauf, steigt das Schaffott,

Vom Volk umtanzt in widerlichem Spott.

Zwei Männer schreiten herwärts; -- alles still, --

Es winkt des Priesters Hand, die segnen will,

Und machtvoll jetzt, hertönt's aus dem Ge-

wimmel:

"Des heilgen Ludwig Sohn -- steig' auf gen

Himmel!"

Ein Beilesblitz; -- -- mein Auge schließt

sich bang;

Da hinter mir aufschreckt mich Beckenklang,

Und aus der Nische fort und ihrer Nacht,

Tret' ich zurück jetzt in die Saalespracht.

Drin wogt es noch; auf Klängen der Musik

Schwebt nach wie vor der Glanz der Republik,

Noch immer senken taktvoll sich und steigen

Die Walzerpaare nach dem Strich der Geigen;

Noch immer aus des Contre-Tanzes Touren

Erblühen Arabesken und Figuren,

Und immer noch, rasch wie Gewitterhusch,

Braust der Galopp her im Orchestre-Tusch.

Wohl! rings dasselbe Thun noch und Beginnen,

Ich aber jetzt, mit nachtgeschärften Sinnen,

Schau durch das Maskenwerk und seinen Schein,

Tief in das Herz der Wirklichkeit hinein.

Sieh Jenen dort: es frömmelt sein Gesicht,

Mir sagt's sein Aug', daß er von "Tugend"

spricht;

Sieh, wie so süß er seiner Dame lächelt,

Und Kühlung ihr mit seinen Blumen fächelt,

Sieh hin, -- und denk dann an den Festeszug,

Wo der Hyänenmensch auch Blumen trug.

Sieh jenen Zweiten dort: wie Dantons Brust

Hebt sich die seine stolz und selbstbewußt;

Ein jedes Härlein schwört auf diesem Haupt,

Daß es an nichts, als an sich selber glaubt.

Und jenen Hagren sieh! wie, kündet nicht

"La mort -- sans phrase!" dies steinerne Gesicht?

Und Jenen sieh: vergiftet ist sein Blut,

Pestbeule außen, drinnen Höllenglut;

"Stirb an Dir selbst, Tyrann! zu rein für Dich

Ist einer Corday keuscher Messerstich."

Genug! Du aber Fürst, deß Blicke eben

Scheu wieder sich zum Wandbild dort erheben,

Du Kaiserneffe, der im Herzen still

Noch immer rechnet: ob's nicht werden will?

Und über sich und seine Welt vergißt,

Daß rings die Welt ein drohnder Krater ist, --

Sag an, wenn jener Schreckenszeit Gestalten

Bluthochzeit wieder in den Gassen halten,

Bist Du's dann, der das losgelassne Thier

Voll Ruh empfängt, des Sieges sicher schier,

Und eh's in Blut sich voll und satt geschlürft,

Das Fangseil rasch ihm über'n Nacken wirft, --

Bist Du's? -- Du schweigst; der Kaiser aber spricht

Von seiner Wand herab: "er ist es nicht!"

Theodor Fontane

1 note

·

View note

Text

————Der Himmel brennt————-

Der Himmel brennt

Einen lauen Sommerabend lang

Die Sonne muss ihm entfacht haben

Oder war es mein Herz

Es brennt,

Es brennt wie der Himmel es tut

Alles liegt in Brand

Die Wolken, der Himmel selbst

Das Wasser scheint ebenfalls zu brennen und das beißende Orange spiegelt sich in den Scheiben der Hochhäuser

Ich sitze am Wasser,

Der Himmel brennt

Ich tue es auch

Trotzdem ist mir kalt

Wieso ist mir so kalt

So schnell der Himmel brannte so schnell erlosch er

Und alles was blieb war die warme Erinnerung an ihn

Alles was bleibt ist das kalt blaue Wasser vor mir

Und mir wird klar das es dir so ergangen sein muss

Das du der Himmel bist, das Wasser die Wolken und die Reflexion in dem Glas

Du branntest so hell , du branntest so stark mit all deiner Schönheit

Doch Schönheit ist ein temporäres Gut

So schnell du entfachtest

So schnell bist du erloschen

So schnell ging’s du fort

Und mein Herz es erfror

Du bist der brennende Himmel

An einem lauen Sommerabend

Du bist das kalte Spiegeln des Wassers

Und die lieblich warme Reflexion im Glas

die langsam verblasst

1 note

·

View note

Text

Isis und Osiris

Robert Musil, April/Mai 1923:

Isis und Osiris

Auf den Blättern der Sterne lag der Knabe,

Mond in silberner Ruh,

Und des Sonnenrades Nabe

Drehte sich und sah ihm zu.

Von der Wüste blies der rote Wind,

Und die Küsten leer von Segeln sind.

Und die Schwester löste von dem Schläfer

Leise das Geschlecht und aß es auf.

Und sie gab ihr weiches Herz, das rote,

Ihm dafür und legte es ihm auf.

Und die Wunde wuchs im Traum zu Recht.

Und sie aß das liebliche Geschlecht.

Sieh, da donnerte die Sonne,

Als der Schläfer aus dem Schlafe schrak,

Sterne schwankten, so wie Boote

Bäumen, die an Ketten sind,

Wenn der große Sturm beginnt.

Sieh, da stürmten seine Brüder

Hinter holdem Räuber drein.

Und er warf den Bogen über,

Und der blaue Raum brach ein,

Wald brach unter ihrem Tritt.

Und die Sterne liefen ängstlich mit,

Doch die Zarte mit den Vogelschultern

Holte keiner ein, so weit er lief.

Nur der Knabe, den sie in den Nächten rief,

Findet sie, wenn Mond und Sonne wechseln,

Aller hundert Brüder dieser eine,

Und er ißt ihr Herz, und sie das seine.

2 notes

·

View notes

Text

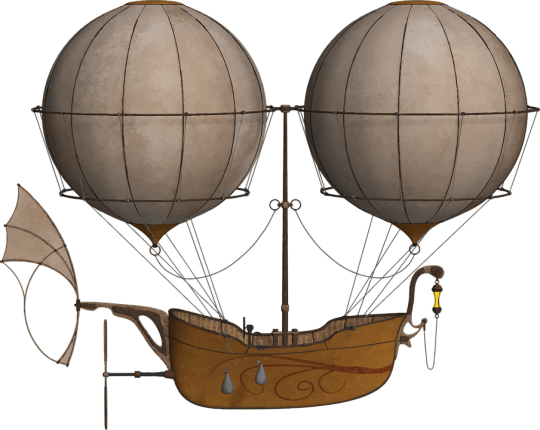

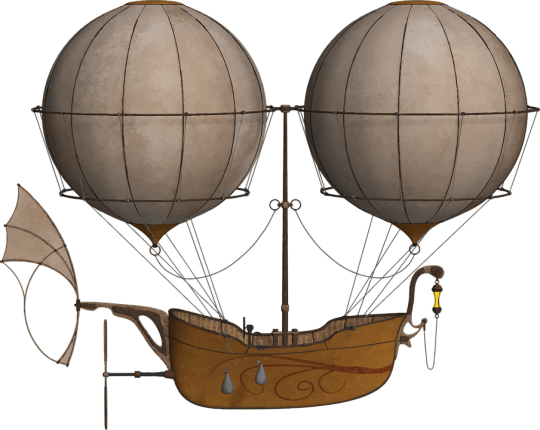

Mit dem Luftschiff unterwegs

Novelle von Adalbert Stifter - In der Einöde der Lüfte

Luft Schiff

Hoch am Firmament in der Einöde unbegrenzter Lüfte schwebte der Ballon und führte sein Schiff und die kühnen Menschen darinnen in dem wesenlosen Ozean mit einem sanften Luftstrom westwärts. Rings ausgestorbene Stille, nur zeitweise unterbrochen durch das zarte Knarren des Taffets, wenn der Ostwind an seinen Wänden strich, oder durch ein kaum hörbares Seufzen in dem seidenen Tauwerk. Drei Menschen, ebenfalls im tiefsten Schweigen, saßen in dem Schiff, bis ans Knie in dichte Pelze gehüllt und doppelte grüne Schleier über die Gesichter. Durch einen derselben schimmerten die sanften Umrisse eines schönen, blassen Frauenantlitzes mit großen, geistvollen, zagenden Augen.

Aber wie sie hier schiffte, war in ihr nicht mehr jene kühne Cornelia zu erkennen, die gleich ihrer römischen Namensschwester, erhaben sein wollte über ihr Geschlecht und gleich den heldenmütigen Söhnen derselben den Versuch wagen, ob man nicht die Bande der Unterdrückten sprengen möge, und die an sich wenigstens ein Beispiel aufstellen wollte, das auch eine Frau sich frei erklären könne von den willkürlichen Grenzen, die der Mann seit Jahrtausenden um sie gezogen hatte - frei, ohne doch an Tugend und Weiblichkeit etwas zu verlieren. Sie war nicht mehr, was sie kaum noch vor einer halben Stunde gewesen; denn alles, alles war anders geworden, als sie sich gedacht hatte.

In frühester Morgendämmerung, um jeder unberufenen Beobachtung zu entgehen, wurde die Auffahrt gestaltet, und mit hochgehobenem Herzen stand die schöne Jungfrau dabei, als der Ballon gefüllt wurde, fast nicht bändigend den klopfenden Busen und die ahnungsreiche Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Dennoch war es ein banger Augenblick für die umstehenden Teilnehmer, als der unscheinbare Taffet zu einer riesenhaften Kugel anschwoll und die mächtigen Taue straff spannte, mit denen sie an die Erde gebunden war. Seltsame Instrumente und Vorrichtungen wurden gebracht und in die Fächer des Schiffes geschnallt. Ein schöner, großer Mann - sonst war er sanft, fröhlich und wohlgemut, hatte blass und ernst - ging viel mal um die Maschine herum und prüfte sie stellenweise um ihre Tüchtigkeit. Endlich fragte er die Jungfrau, ob sie auf ihrem Wunsch beharre, und auf das Ja sah er sie mit einem seltsamen Blick der Bewunderung an und führte sie ehrerbietig in das Schiff, bemerkend, dass er ihr nicht mit Wiederholung der Warnungen lästig sein wolle, die er ihr schon vor vierzehn Tagen gemacht, da sie dieselben ohne Zweifel wohl überlegt haben würde. Er wartete noch einige Minuten, und da keine Antwort erfolgte, so stieg auch er ein, und ein alter Mann war der letzte, sie hielt ihn für einen ergrauten wissenschaftlichen Famulus.

Alle waren sie nun in Bereitschaft, die Maschine in Ordnung. Einen Blick noch tat Cornelia auf die Bäume des Gartens, die ins Morgengrau vermummt umher standen und zusahen - dann erscholl aus dem Mund ihres Begleiters der Ruf: »Nun lasst den braven Kondor fliegen - löst die Taue!« Es geschah, und von den tausend unsichtbaren Armen der Luft gefasst und gedrängt, erzitterte der Riesenbau der Kugel und schwankte eine Sekunde - dann sachte aufsteigend zog er das Schiff los vom mütterlichen Grund der Erde, und mit jedem Atemzug an Schnelligkeit gewinnend, schoss er endlich pfeilschnell senkrecht in den Morgenstrom des Lichts empor, und im Moment flogen auch auf seine Wölbung und in das Tauwerk die Flammen der Morgensonne, dass Cornelia erschrak und meinte, der ganzen Ballon brenne; denn wie glühende Stäbe schnitten sich die Linien der Schüre aus dem indigoblauen Himmel, und seine Rundung flammte wie eine riesenhafte Sonne. Die zurücktretende Erde war noch ganz schwarz und unentwirrbar, in Finsternis verrinnend. Weit im Westen auf einer Nebelbank lag der erblassende Mond.

So schwebten sie höher und höher, immer mehr und mehr an Rundsicht gewinnend. Zwei Herzen, und vielleicht auch das dritte, alte, pochten der Größe des Augenblicks entgegen.

Die Erhabenheit begann nun der Luftschiffer seine Pergamente auseinanderzurollen -- und der Begriff des Raumes fing an mit seiner Urgewalt zu wirken. Die Schiffenden stiegen eben einem Archipel von Wolken entgegen, die der Erde in demselben Augenblick ihre Morgenrosen sandten, hier oben aber weiß schimmernde Eisländer waren, in den furchtbar blauen Bächen der Luft schwimmend und mit Schlünden und Spalten dem Schiff entgegen starrend. Und wie sie näher kamen, regten und rührten sich die Eisländer als weiße, wallende Nebel. In diesem Augenblick ging auf der Erde die Sonne auf, und diese Erde wurde wieder weithin sichtbar. Es war noch das gewohnte Mutterantlitz, wie wir es von hohen Bergen sehen, nur lieblich schön errötend unter dem Strahlennetz der Morgensonne…

»Wie weit, Colomann?« fragte der Luftschiffer. »Fast Montblancs Höhe«, antwortete der alte Mann, der am anderen Ende des Schiffchens saß, »wohl über vierzehntausend Fuß, Mylord.« -- »Es ist gut.«

Cornelia sah bei dieser Rede behutsam über das Bord des Schiffes und tauchte ihre Blicke senkrecht nieder durch den luftigen Abgrund auf die liebe, verlassene, nunmehr schimmernde Erde, ob sie etwa bekannte Stellen entdecken möge - aber siehe, alles war fremd, und die vertraute Wohnlichkeit derselben war schon nicht mehr sichtbar, und mithin auch nicht die Fäden, die uns an ein teures, kleines Fleckchen binden, das wir Heimat nennen. Wie große Schatten zogen die Wälder gegen den Horizont hinaus - ein wunderliches Bauwerk von Gebirgen, wie wimmelnde Wogen, ging in die Breite und lief gegen fahle Flecken ab, wahrscheinlich Gefilde. Nur ein Strom war deutlich sichtbar, ein dünner, zitternder Silberfaden, wie sie oft im Spätherbst auf dunkler Heide spinnen. Über dem Ganzen schien ein sonderbar gelbes Licht zu schweben.

Wie sie ihre Blicke wieder zurückzog, begegnete sie dem ruhigen Auge des Lords, an dem sie sich erholte. Er stellte eben ein Teleskop zurecht und befestigte es. Der Ballon zog mit seinem sanften Luftstrom westwärts, ohne weiter zu steigen; denn schon über zwanzig Minuten fiel das Quecksilber in der Röhre gar nicht. Die beiden Männer arbeiteten mit ihren Instrumenten. Cornelia drückte sich tiefer in ihre Gewänder und in die Ecke ihres Sitzes. Die fließende Luft spielte um ihre Locken, und das Fahrzeug wiegte sich. Von ihrem Herzen gab sie sich keine Rechenschaft.

Die Stille wurde nur unterbrochen durch eintönige Laute der Männer, wie der eine diktierte, der andere schrieb. Am Horizont tauchten jetzt in nebelhafter Ferne ungeheuer schimmernde Schneefelder auf, die sich Cornelia nicht enträtseln konnte. »Es ist das Mittelmeer, verehrtes Fräulein,« sagte Colomann; »wir wollen hier nur noch einige Luftproben in unsere Fächer schöpfen und die Elektrizität prüfen; dann sollen Sie den Spiegel noch viel schöner sehen, nicht mehr silbern, sondern wie lauter blitzendes Gold.«

Währenddessen hatte der junge Luftschiffer eine Phiole mit starkem Kaffee gefüllt, in ungelöschten Kalk gelegt, hatte Wasser auf den Kalk gegossen und so die Flüssigkeit gewärmt; dann goss er etwas Rum dazu und reichte der Jungfrau einen Becher des heißen und erhitzenden Getränkes. Bei der großen Kälte fühlte sie die wohltätige Wirkung augenblicklich, wie ein neues Leben, durch ihre Nerven fließen. Auch die Männer tranken. Dann redeten sie leise, und der jüngere nickte. Hierauf fing der ältere an, Säcke mit Sand, die im Schiff standen, über Bord zu leeren. Der Kondor wiegte sich in seinem Bade, und wie mit den prächtigen Schwingen seines Namensgenossen hob er sich langsam und feierlich in den höchsten Äther.

Der Blick Cornelias war wieder auf die Erde gerichtet - diese aber war nicht mehr das wohlbekannte Vaterhaus: in einem fremden, goldnen Rauche lodernd, taumelte sie gleichsam zurück, an ihrer äußersten Stirn das Mittelmeer wie ein schmales, gleißendes Goldband tragend, überschwimmend in unbekannte phantastische Massen. Erschrocken wandte die Jungfrau ihr Auge zurück, als hätte sie ein Ungeheuer erblickt - aber auch um das Schiff herum wallten weithin weiße, dünne, sich dehnende und regende Leichentücher - von der Erde gesehen - Silberschäfchen des Himmels. Zu diesem Himmel froh nun ihr Blick - aber siehe, er war gar nicht mehr da: das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unserer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne Maß und Grenze in die Tiefe gehend, - jenes Labsal, das wir unten so gedankenlos genießen, war hier oben völlig verschwunden, die Fülle und Flut des Lichtes auf der schönen Erde. Wie zum Hohn wurden alle Sterne sichtbar - winzige, ohnmächtige Goldpunkte, verloren durch die Öde gestreut - und endlich die Sonne, ein drohendes Gestirn, ohne Wärme, ohne Strahlen, eine scharf geschnittene Scheibe aus wallendem, blähendem, weiß geschmolzenem Metall: so glotzte sie mit vernichtendem Glanz aus dem Schlund - und doch nicht einen Hauch des Lichtes festhaltend in diesen wesenlosen Räumen; nur auf dem Ballon und dem Schiff starrte ein grelles Licht, die Maschine gespenstig von der umgebenden Nacht abhebend und die Gesichter totenartig zeichnend, wie in einer Laterna magica.

Und dennoch - die Phantasie begriff es kaum - dennoch war es unsere zarte, liebe Luft, in der sie schifften - dieselbe Luft, die morgen die Wangen eines Säuglings fächelt. Der Ballon kam, wie der Alte bemerkte, in den oberen umgekehrten Passatstrom und musste mit fürchterlicher Schnelligkeit dahingehen, was das ungemeine Schiefhängen des Schiffes bewies und das gewaltige Rütteln und Zerren an dem Taffet, der dessen ungeachtet keinen stärkeren Laut gab als das Wimmern eines Kindes; denn auch das Reich des Klanges war hier oben aus - und wenn das Schiff sich von der Sonne wendete, so war nichts, nichts da als die Sterne, wie Geister, die bei Tage umgehen.

Jetzt, nach langem Schweigen, taten sich zwei schneebleiche Lippen auf und sagten furchtsam leise: »Mir schwindelt.« Man hörte sie aber nicht. Sie schlug nun den Pelz dichter um sich, um den schüttelnden Fieberfrost abzuwehren. Die Männer arbeiteten noch an Dingen, die sie nicht verstand; nur der junge, schöne, Mann, deuchte es ihr, schoss zuweilen einen majestätischen Blick in die großartige Finsternis und spielte dichterisch mit Gefahr und Größe - an dem Alten war nicht ein einzig Zeichen eines Affektes bemerkbar.

Nach langer, langer Zeit der Vergessenheit neigte der Jüngling doch sein Angesicht gegen die Jungfrau, um nach ihr zu sehen: Sie aber schaute mit stillen, wahnsinnigen Augen um sich und ihre Lippen waren weiß wie Schnee. »Coloman«, rief der Jüngling, so stark er es hier vermochte, »Coloman, wir müssen niedergehen; der Lady ist nicht wohl.«

Nach diesen Worten tat er einen jähen Zug an einer grünseidenen Schnur - und wie ein Riesenfalke stieß der Kondor hundert Klafter senkrecht nieder in die Luft - und sank dann langsam immer mehr und mehr. Der Lord hielt die ohnmächtige Cornelia in den Armen.

Mit dem Luftschiff unterwegs - Novelle von Adalbert Stifter

Read the full article

0 notes

Text

Chapter Two

Harry dachte noch lange am Abend an das knappe Gespräch mit Louis. Das Schlafen ohne Bett fiel ihm schwer. Sein Zimmer hatte schon lange nichts mehr von einem Zuhause, es war leer und hatte seinen Charme, all seine warme, liebliche Atmosphäre verloren. Sein Schrank, sein Schreibtisch, seine Kommode mit den Fotos darauf, die Fußballposter seiner Lieblingsmannschaft, seine Spielsachen und all der andere kleine Krimskrams, den er schon von Kindertagen an besessen hatte. Von manchen Dingen hatte er sich nie trennen wollen. Er erinnerte sich daran, als sein Zimmer voll mit kahlen Möbeln gewesen war, die Wände nackt und er sich gedacht hatte, schlimmer könnte es kaum sein. Er hatte sich so geirrt. Es war nicht so, als hätte sich Harry nicht ständig und unentwegt bemüht, sich keinen einzigen Fehler zu leisten, aber es waren kleine, menschliche Dinge, die eben unvermeidbar waren. Schlechte Noten, mal eine zerrissene Jeans, ein blaues Auge als Souvenir aus der Schule oder ein Brief von der Schulleitung, es war völlig egal, was sich Harry leistete. Für seinen Vater kam alles gleich. Louis konnte sich auch noch so sehr bemühen, er bekam nichts von dem zurück, was ihm weggenommen wurde. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag konnte er sich vielleicht etwas erhoffen, aber das würde beides noch ein halbes Jahr dauern. Louis hatte es an diesem Abend jedoch geschafft, ihm nur mit einem einzigen Satz das Gefühl zu geben, er wäre nicht so ein schrecklicher Sohn wie es ihn sein Vater oft fühlen ließ. Er kannte ihn zwar überhaupt nicht und würde bestimmt nicht noch ein Wort mit Harry wechseln, wüsste er diese eine Sache, die sein Leben von dem Leben anderer unterschied. Louis’ Lächeln war wie eine strahlend rote Rose in seiner schwarz-weißen Welt gewesen. Eine Abwechslung, die ihn so sehr beeindruckt hatte, dass er nicht mehr ohne sie sein wollte. Louis sollte ein fester Bestandteil in seinem Leben werden. Harry wünschte sich nichts sehnlicher an diesem Abend.

Am Morgen schreckte er durch die zufallende Tür aus seinem leichten Schlaf. Er drehte sich herum und ihm jagte sogleich ein schmerzhaftes Ziehen durch seine steife Wirbelsäule, die so über den Verlust seines Bettes klagte. Harry gab ein leises Murren von sich. Daran würde er sich gewöhnen müssen. Sein Bett kam nicht wieder, so sehr er es sich auch wünschte.

Harry stand auf und streckte sich. Was für eine schmerzhafte Bestrafung, die er allerdings bestimmt verdient hatte. So ein großes Risiko war er nie eingegangen, aber woher hätte er auch wissen sollen, dass sein Dad schon fertig gewesen war. Normalerweise brauchte er länger im Badezimmer, wenn er sich für die Arbeit fertig machte. Harry hatte es für todsicher gehalten, allerdings wurde ihm rückblickend klar, dass er es einfacher gewesen wäre, zuerst die Nummer des Jugendamtes herauszusuchen, noch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzte. Woher hätte er schon wissen sollen, dass es so lange dauerte, diese blöde Nummer in dem altmodischen Telefonbuch herauszusuchen?

Harry ging hinüber in die Küche, wo sein Vater bereits in der offenen Kühlschranktür stand. Was ihm ein Abendessen war, war seinem Sohn das Frühstück. Es war kein großer Unterschied, nur aß Harry Toastbrot und sein Vater Schwarzbrot oder Körnerbrot. Statt Wurst und Käse aß er Marmelade oder Nutella.

Während des gesamten Essens trafen sich ihre Blicke nur zweimal. Harry mied es, seinen Vater anzusehen, konnte jedoch nicht anders. Er musste wissen, ob und wie wütend er noch war. Sein Gesicht war ausdruckslos, er konnte nicht erkennen, ob er einfach nur müde und ausgelaugt von der Arbeit war oder ihm seinen gestrigen Anruf beim Jugendamt noch so sehr vorwarf, dass er mit erneuter Bestrafung rechnen musste.

„Wie war es bei der Arbeit?“, stammelte Harry. Ihm war das kalte Schweigen, das sich in diesem Haus sehr oft willkommen fühlte, unangenehm.

„Nichts Besonderes. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?“

Harry nickte. Hinter dieser Frage verbarg sich die unausgesprochene Aufforderung, sie ihm vorzuzeigen. Seit vor ein paar Wochen ein Brief von der Schulleitung eingetrudelt war, in dem stand, dass Harry nicht zuverlässig die Hausaufgaben erledigte, kontrollierte sein Vater täglich seine Hausaufgaben. Harry hatte nicht viel gegessen, aber er bekam auch nichts herunter, deshalb stand er gleich auf und ging in sein Zimmer hinüber, um seine Ordner und Hefte zu holen. Sein Vater aß noch fertig und ließ Harry den Tisch abräumen, während er durch die Seiten blätterte. Sie waren trocken und ganz zerknittert und knisterten beim umblättern.

„Hast du Wasser verschüttet oder geheult?“, fragte sein Dad und richtete seinen argwöhnischen Blick auf Harrys Gesicht. Er wollte nicht antworten. Sein Vater jedoch zog ihn grob am Ellbogen zurück und packte ihn mit der Hand am Kiefer. Sein starker Griff schmerzte, aber er traute sich nicht zu klagen.

„Ich hab dich zu einem Mann erzogen, nicht zu einem Mädchen.“ Harry bekam das Gefühl, er müsse sich dafür schämen, wie sensibel er war. Es war jedoch nichts, was er ändern konnte, so sehr er es wollte. Am liebsten wäre ihm sein Vater nämlich völlig egal gewesen und was er ihm antat und wie er ihn bestrafte. Am liebsten wäre ihm alles egal gewesen. Das war es aber nicht.

„Hast du verstanden?“ Sein Griff wurde fester.

„Ja“, quäkte Harry und atmete auf, als sein Vater ihn losließ. Er steckte das Besteck und die schmutzigen Teller in die Spülmaschine und ging anschließend auf sein Zimmer. Nachdem er sich ein paar frische Klamotten geholt hatte, verschwand er im Badezimmer, duschte und putzte sich die Zähne. Danach stand er noch eine ganze Weile lang vor dem Spiegel und sah sich selbst an. Ihm gefiel sein eigener Anblick nicht. Er verbrachte viel Zeit damit, sich für sich selbst zu schämen, obwohl ihm niemals jemand eingeredet hatte, er wäre hässlich. Aber er selbst empfand sich nicht als gut aussehend. Diese Locken, sie saßen auf seinem Kopf, wirr und ohne Sinn. Zu einem Mädchen hätten sie gepasst, aber nicht zu einem Jungen. Sie waren Harry viel zu feminin. Er hätte sich am liebsten den Kopf kahl rasiert. Seine Augen waren von einem milchig-blassen Grün, das ihm nicht gefiel, seine Lippen waren knallig rot und hätten ebenfalls besser an einem Mädchen ausgesehen, seine Haut war zu unrein und auch seine Statur hätte er gerne verändert. Er wäre gerne muskulöser, das hätte ihm bestimmt etwas Selbstbewusstsein verliehen. Harry lächelte in den Spiegel, während er sich kurz der absurden Vorstellung hingab, wie er – stark, muskelbepackt – seinen Vater verdrosch, der völlig wehrlos alle Schläge hinnehmen musste. Harrys Welt könnte viel besser sein, hätte er auch nur ein einziges Detail ändern können. Sein Blick schweifte zum Fenster, durch das er sehnsüchtig in die Ferne starrte. Wenn er doch nur einfach den Mut gehabt hätte, wegzurennen. Weit weg, so weit ihn seine Füße trugen. Vielleicht nach Norden, bis nach Manchester, vielleicht auch südlich bis Portsmouth. Und dann mit einem Frachtschiff weiter bis zu einem anderen Kontinent, bestenfalls bis Neuseeland, weit, weit weg von seinem Vater.

Es klopfte an der Badezimmertür. Harry machte auf und ließ seinen Vater hinein, verließ das Bad daraufhin.

„Darf ich fernsehen?“, fragte er schüchtern.

„Wenn du leise schaust.“

„Harry nickte. „Danke, Dad.“ Er huschte ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Sein Vater würde jetzt schlafen gehen, deshalb stellte er die minimale Lautstärke ein. Es war früher Samstagmorgen, es lief nur Frühstücksfernsehen, ein paar Wiederholungen von Serien und auf dem Kinderkanal liefen alte Disney-Cartoons, von denen Harry sich selbst jetzt, mit 15 Jahren, noch nicht trennen konnte. Sie waren voll gestopft mit Unschuld und Träumen, Verheißungen auf ein wunderschönes Leben, wie es sich jeder wünschte, jedoch für niemanden in Erfüllung ging.

Sein Vater erschien in seinem Blickfeld, als er gerade dabei war, sich mit einem Schmunzeln über Tweety und seine Machenschaften zu amüsieren. Ihm wich sofort das Lächeln aus dem Gesicht und er setzte sich auf. „Ich dachte, du wolltest schlafen gehen.“ Er schlang die Arme um sich selbst in der Hoffnung, so würde er sich beschützter fühlen.

Sein Dad setzte sich ans andere Ende des Sofas. Harry wurde unwohl.

„Ich würde mich lieber mit dir über gestern Abend unterhalten.“

Harry wusste nicht, was er sagen sollte. Eigentlich redeten sie so gut wie nie.

„Hast du das Gefühl, ich behandle dich falsch?“ Seine Stimme war ruhig, aber unter seiner gelassenen Oberfläche brodelte Wut.

Harry wich seinem Blick aus, sah stattdessen an seiner Schulter vorbei auf den Boden. „Dad...“ Wie sollte er darauf bloß antworten? Ehrlich sein und erneute Bestrafung riskieren oder lügen und versuchen, mit der Genugtuung zu leben, die er seinem Vater damit gab.

„Du hast beim Jugendamt bestimmt nicht angerufen, um dich über das Wetter zu unterhalten. Es ist aber ziemlich … kränkend, dass du nicht vorher mit mir gesprochen hast, was dich an meinen Erziehungsmethoden stört.“

Er durfte nichts Falsches sagen, es könnte schwerwiegende Folgen haben, wenn das Gespräch ausartete. Folgen für Harry. Deshalb ließ er sich ein paar Sekunden Zeit, bis er eine passende Antwort gefunden hatte. „Ich hatte Angst davor.“ Noch immer mied er es, seinem Blick zu begegnen.

„Ich hab dich nicht erzogen, Angst vor allem und jedem zu haben.“ Sein Blick war schneidend, Harry bereute es sofort, aufgesehen zu haben. Sein Vater hatte versucht, ihn so zu erziehen, dass er keine Angst haben musste, war mit der Härte seiner Bestrafungen aber kläglich daran gescheitert. Harry hatte Angst vor seinem Vater, davor zu versagen, etwas falsch zu machen, vor körperlicher Nähe und vor Enge. Er hatte Angst davor, den Mund aufzumachen, wenn ihm etwas nicht passte, und davor, dass irgendjemand erfuhr, was sich hinter verschlossenen Türen abspielte. Deshalb hatte er keine Freunde, ganz schlicht und einfach deshalb, weil er Angst hatte, dass irgendwer früher oder später erfuhr, was niemand erfahren durfte. Er hatte Angst davor, dass es als Gerücht an der Schule, ach was, in der ganzen Stadt kursierte oder sich sogar noch weiter verbreitete. Er hatte Angst vor dem Moment, an dem er angesehen wurde und jeder ihn als kranken, widerlichen Abschaum ansah, weil er sich von seinem Vater missbrauchen ließ. Die Leute würden einen großen Bogen um ihn machen, denn er wäre abstoßender, widerwärtiger Dreck für die Leute und nichts weiter. Davor hatte er am meisten Angst.

„Ich habe Angst vor vielen Dingen, was sagt dir das?“, sagte Harry leise, aber klar verständlich. Sein Vater hasste es, wenn er undeutlich sprach.

Er sah ihn mit eng gewordenen Augen an.

„Sag es“, forderte er. Seine Stimme war wie das leise, giftige Zischen einer Schlange, die gleich aus dem Hinterhalt angreifen könnte.

Harry schluckte. „Du solltest vielleicht nachdenken … über deine Erziehung.“ Er sagte es nur, weil sein Vater ihn dazu aufgefordert hatte. Unter normalen Umständen hätte er sich das niemals getraut. Er hätte sich nicht getraut, irgendwelche Kritik an seinem Vater zu äußern, egal was es war und wie bedeutend.

Unmittelbar auf Harrys Worte folgte ein lautes Krachen, als sein Dad seine flache Hand auf den Tisch schlug. Harry zuckte zusammen. „Ich habe dich groß gezogen, verdammt. Allein. Ich habe immer getan, was ich konnte. Du müsstest mir dankbar sein. Geh in dein Zimmer.“

Harry stand ruckartig auf und stolperte in sein Zimmer, wo er sich nur ein ganz kleines bisschen sicherer fühlte. Er lehnte kurz an der Tür und fragte sich, ob das alles gewesen war, das er heute von seinem Vater zu erwarten hatte. Bestimmt nicht, aber er hielt sich so gerne an der abstrakten, ungreifbaren Hoffnung fest, das es so wäre.

Er kauerte sich auf seiner Matratze zusammen. Seinem Alles. Dem einzigen, was ihm geblieben war. Er saß dort bis zum Abend, ohne zu bemerken, wie die Zeit an ihm vorüber zog.

Er traute sich erst eine gute halbe Stunde, nachdem sein Vater zur Arbeit gegangen war, wieder sein Zimmer zu verlassen. Bevor er gegangen war, hatte er noch einen Blick in Harrys Zimmer geworfen, nachgesehen, ob er noch da war. Harry war ganz weggetreten gewesen, sein Vater hatte ihm wieder ein Stück von sich genommen. Der Lockenkopf bekam die Bilder nicht aus dem Kopf, aber er versuchte, nicht allzu sehr darüber nachzudenken, denn dann kamen ihm wieder die Tränen. Er ging nach unten in die Küche und nahm das Telefon in die Hand. Sein Vater würde es diesmal ganz bestimmt nicht mitbekommen, denn er war bei der Arbeit. Harry suchte die Nummer vom Jugendamt heraus, tippte sie ein und drückte auf die Taste mit dem grünen Hörer. Es pfiff eine Melodie am anderen Ende, dann wurde er von einer roboterhaften, weiblichen Stimme darauf hingewiesen, dass kein Festnetzanschluss bestand und er nach der Ursache dafür suchen sollte, bevor er es erneut versuchte. Harry legte auf. Sein Vater war so ein Kontrollfreak.

Er zog sich seinen dicken, schwarzen Kapuzenpulli über, schlüpfte in seine ausgetretenen Billigschuhe und machte sich auf den Weg zum Spielplatz so wie gestern auch. Er fragte sich, ob Louis auch da sein würde, und war er ehrlich zu sich selbst, hoffte er sogar darauf. Vielleicht würde er wieder dort sitzen, eine Zigarette rauchen und sich mit seinen unbedeutenden Problemen beschäftigen, falls er überhaupt welche hatte. Harry verspürte etwas wie Neid gegenüber Louis. Er fragte sich, warum er nicht auch so ein einfaches Leben haben konnte. Es war nicht wirklich fair. Harry hatte nie etwas schlechtes getan, hatte nie jemandem absichtlich geschadet oder gegen irgendwelche Regeln verstoßen. Wieso passierte also ausgerechnet ihm so etwas?

Er setzte sich auf eine Schaukel und schubste sich leicht mit den Füßen an. Die Gedanken prasselten auf ihn ein und er konnte nichts dagegen tun.

„Hi.“ Louis’ Stimme erschreckte Harry so sehr, dass er fast von der Schaukel fiel. Er wischte sich mit dem Ärmelende seines Hoodies über die Wangen und hoffte, dass Louis nichts bemerkt hatte. Er blinzelte ihn an und hatte ein Déjà vu. Er stand da und hielt eine Kippe zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt, die andere Hand hatte er in seine Jackentasche gesteckt. „Alles klar?“, fragte er.

Harry antwortete mit einem komischen Zwischending zwischen Nicken und Kopfschütteln. „Ja, alles okay“, fügte er hinzu, als Louis ihn daraufhin leicht verwirrt anlächelte.

„Hier, ich hab dir eine mitgebracht.“ Der Junge griff in seine Tasche, holte eine Zigarette heraus und reichte sie Harry, bevor er sich auf die Schaukel neben ihm setzte.

„Woher hast du gewusst, dass ich herkomme?“, fragte Harry.

„Ich hab’s nicht gewusst, ich hab’s gehofft.“ Louis lächelte und Harry fühlte sich plötzlich nicht mehr ganz so mies.

„Danke.“ Er steckte sie sich an und Louis hielt sein Feuerzeug an das vordere Ende. Harry hatte es gestern eigentlich nicht gefallen, aber er wollte nicht Nein sagen, denn er hatte sowieso schon keine Freunde. Außerdem hatte er das Gefühl, dass er das jetzt gerade brauchte. Der bittere Nikotingeschmack in Harrys Mund wurde mit jedem Zug etwas weniger abstoßend und eklig. Es fing sogar an, ihm zu gefallen.

#fanfic#fanfiktion#1d#onedirection#1dfanfic#german#german fanfiction#larry fanfiction#larrystylinson#harrystyles#louistomlinson#niallhoran#romance#lovestory#child abuse

1 note

·

View note

Text

DARAUF ETWAS LIEBLICHES

nach dem Gegenwindgestrampel braucht es entspanntes Kurbeln. Und stabile Lage, nix Seitenversatz und Böenstrudeln.

Und kommt dann auch noch die Sonne ums Eck - wird es noch viel besser. Genug der Tristesse, Frühling lass dein blaues Band..... Und fast kein Eis, nur wenig Matsch im Weg. Nur in den Brunnen steht noch das Eis. Wo kommt mehr Freude auf als auf wurzeligem Tannentrail mit Waldluft und-duft?

41 Km Spaaaaaaaß

Fazit: sanft und Sänfte, nicht nur wortverwandt

0 notes

Text

Rosa, pinke, orange und blaue Bänder tanzen verspielt im Wind, hängen lieblich v...

Rosa, pinke, orange und blaue Bänder tanzen verspielt im Wind, hängen lieblich v…

[ad_1]

Rosa, pinke, orange und blaue Bänder tanzen verspielt im Wind, hängen lieblich von floralen Kunstwerken herab und wickeln sich letztendlich entschlossen um die Hände des Brautpaares.

Seht mehr von dieser farbenfrohen Pastellhochzeit, fotografiert von @juliabasmannphotography #onhzwblog #hochzeitswahn #hochzeitsblog (Hyperlink im Profil).

.

.

.

#realwedding#hochzeit#wedding…

View On WordPress

#bander#blaue#blumenmädchen#bohohochzeit#brautjungfern#bridemaids#flowergirl#flowergirls#frühling#hangen#hochzeit#hochzeitsblog#hochzeitsblogger#hochzeitsideen#hochzeitsinspirationen#hochzeitswahn#instabraut#instabride#mädelsabende#onhzwblog#orange#pinke#realwedding#seiinspiriert#spring#springwedding#tanzen#verspielt#wedding#weddingblog

0 notes

Photo

Den Kleidungsstil Deutschlands würde ich gerne mit drei Wörtern zusammenfassen: einfach, angenehm und dunkel. Das ist nur mein eigener Eindruck von dem Kleidungsstil Deutschlands. Auf der Straße hier in Freiburg kann man in dieser Zeit sehen, dass fast alle Sportschuhe oder flache Tuchschuhe anziehen. Außerdem sind ein einfaches T-Shirt, eine kurze Hose und eine Sonnenbrille sehr beliebt und üblich. Das ist einfach und angenehm. Was auch auffallend ist, dass die Deutschen die dunkle Kleidung mehr lieben als die helle, obwohl es im Sommer ist. Die Situation ist in China ist ganz anders. Der Kleidungsstil in China ist heiterer und vielfältiger. Die Chinesen sind nicht so groß wie die Deutschen, deshalb sind die Stöckelschuhe im Sommer sehr beliebt. Die Männer in China tragen meistens Sportschuhe oder Lederschuhe. Außerdem ziehen sich die Männer immer einfach an, aber sie probieren verschiedene Farben wie z.B. die grüne, die blaue oder sogar die rote. Die Frauen haben immer eigenen Stil und sie sind ganz verschieden. Einige sehen sehr lieblich aus, einige kalt und andere anständig. Man kann durch die Kleidung schon ihren Charakter vermuten. Eins haben die Frauen gemeinsam: sie lieben heitere Farben, denn man sieht jünger aus mit hellen Farben. Aber in China sollen die Frauen im Sommer nicht zu wenig tragen. Das gilt als unanständig. Es wird als „gut gekleidet“ angesehen, wenn man sauber anzieht und die gute Figur zeigt.

#yicong #kleidungsstil #deutschland #china #einfach #farbe #imsommer #männerundFrauen #charakter #modeundstil #gutgekleidet

0 notes

Text

Das hässliche Junge Entlein

Hans Christian Andersen

Es war so herrlich draußen auf dem Lande! Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt, und der Storch ging auf seinen langen, roten Beinen und plapperte Ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Frau Mutter gelernt. Rings um die Äcker und die Wiesen waren große Wälder und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich da draußen auf dem Lande! Mitten im Sonnenschein lag dort ein altes Landgut, von tiefen Kanälen umgeben; und von der Mauer bis zum Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, dass kleine Kinder unter den höchsten aufrecht stehen konnten. Es war ebenso wild darin wie im tiefsten Walde. Hier saß eine Ente auf ihrem Neste, welche ihre Jungen ausbrüten musste; aber es wurde ihr fast zu langweilig, ehe die Jungen kamen; dazu erhielt sie selten Besuch; die andern Enten schwammen lieber in den Kanälen umher, als dass sie hinaufliefen, sich unter ein Klettenblatt zu setzen, um mit ihr zu schnattern.

Endlich platzte ein Ei nach dem andern. »Piep, piep!« sagte es, und alle Eidotter waren lebendig geworden und streckten den Kopf heraus.

»Rapp, rapp!« sagte sie; und so rappelten sich alle, was sie konnten, und sahen nach allen Seiten unter die grünen Blätter; und die Mutter ließ sie sehen, soviel sie wollten, denn das Grüne ist gut für die Augen.

»Wie groß ist doch die Welt!« sagten alle Jungen; denn nun hatten sie freilich ganz anders Platz als vorher, da sie noch drinnen im Ei lagen.

»Glaubt ihr, dass dies die ganze Welt sei?« sagte die Mutter. »Die erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in des Pfarrers Feld; aber da bin ich noch nie gewesen! Ihr seid doch alle beisammen?« fuhr sie fort und stand auf. »Nein, ich habe nicht alle, das größte Ei liegt noch da, wie lange soll denn das dauern? Jetzt bin ich es bald überdrüssig!« Und so setzte sie sich wieder.

»Nun, wie geht es?« fragte eine alte Ente, welche gekommen war, um einen Besuch abzustatten.

»Es währt so lange mit dem einen Ei!« sagte die Ente, die da saß. »Es will nicht platzen; doch sieh nur die andern an: Sind es nicht die niedlichsten Entlein, die man je gesehen? Sie gleichen allesamt ihrem Vater; der Bösewicht kommt nicht, mich zu besuchen.«

»Lass mich das Ei sehen, welches nicht platzen will!« sagte die Alte. »Glaube mir, es ist ein Kalekutenei! Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine große Sorge und Not mit den Jungen, denn ihnen ist bange vor dem Wasser! Ich konnte sie nicht hineinbringen; ich rappte und schnappte, aber es half nichts. - Lass mich das Ei sehen! Ja, das ist ein Kalekutenei! Lass es liegen, und lehre lieber die andern Kinder schwimmen.«

»Ich will doch noch ein bisschen darauf sitzen«, sagte die Ente; »habe ich nun so lange gesessen, so kann ich auch noch einige Tage sitzen.«

»Nach Belieben«, sagte die alte Ente und ging von dannen.

Endlich platzte das große Ei. »Piep, piep!« sagte das Junge und kroch heraus. Es war so groß und hässlich! Die Ente betrachtete es: »Es ist doch ein gewaltig großes Entlein«, sagte sie; »keins von den andern sieht so aus; sollte es wohl ein kalekutisches Küchlein sein? Nun, wir wollen bald dahinterkommen; in das Wasser muss es, sollte ich es auch selbst hineinstoßen.«

Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter; die Sonne schien auf alle grünen Kletten. Die Entleinmutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanale hinunter. Platsch, da sprang sie in das Wasser. »Rapp, rapp!« sagte sie, und ein Entlein nach dem andern plumpste hinein; das Wasser schlug ihnen über dem Kopf zusammen, aber sie kamen gleich wieder empor und schwammen so prächtig; die Beine gingen von selbst, und alle waren sie im Wasser; selbst das hässliche graue Junge schwamm mit.

»Nein, es ist kein Kalekut«, sagte sie; »sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht, wie gerade es sich hält; es ist mein eigenes Kind! Im Grunde ist es doch ganz hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. Rapp, rapp! - Kommt nur mit mir, ich werde euch in die große Welt führen, euch im Entenhof präsentieren; aber haltet euch immer nahe bei mir, damit niemand euch trete, und nehmt euch vor den Katzen in acht!«

Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Da drinnen war ein schrecklicher Lärm, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf bissen, und am Ende bekam ihn doch die Katze.

»Seht, so geht es in der Welt zu!« sagte die Entleinmutter und wetzte ihren Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. »Gebraucht nun die Beine!« sagte sie. »Seht, dass ihr euch rappeln könnt, und neigt euern Hals vor der alten Ente dort; die ist die vornehmste von allen hier; sie ist aus spanischem Geblüt, deshalb ist sie so dick, und seht ihr: sie hat einen roten Lappen um das Bein; das ist etwas außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, welche einer Ente zuteil werden kann; das bedeutet so viel, dass man sie nicht verlieren will und dass sie von Tier und Menschen erkannt werden soll! - Rappelt euch! - Setzt die Füße nicht einwärts: ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander, gerade so wie Vater und Mutter, seht: so! Nun neigt euern Hals und sagt: Rapp!«

Und das taten sie; aber die andern Enten ringsumher betrachteten sie und sagten ganz laut: »Sieh da! Nun sollen wir noch den Anhang haben; als ob wir nicht schon so genug wären! Und pfui! Wie das eine Entlein aussieht; das wollen wir nicht dulden!« - Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. »Lass es gehen«, sagte die Mutter; »es tut ja niemandem etwas!«

»Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich«, sagte die beißende Ente, »und deshalb muss es gepufft werden.«

»Es sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat«, sagte die alte Ente mit dem Lappen um das Bein: »alle schön, bis auf das eine, das ist nicht geglückt, ich möchte, dass sie es umarbeiten könnte.«

»Das geht nicht, Ihro Gnaden!« sagte die Entleinmutter. »Es ist nicht hübsch, aber es hat ein innerlich gutes Gemüt und schwimmt so herrlich wie eines von den andern, ja ich darf sagen, noch etwas besser; ich denke, es wird hübsch heran wachsen und mit der Zeit etwas kleiner werden; es hat zu lange in dem Ei gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen!« Und so zupfte sie es im Nacken und glättete das Gefieder. »Es ist überdies ein Entrich«, sagte sie, »und darum macht es nicht soviel aus. Ich denke, er wird gute Kräfte bekommen; er schlägt sich schon durch!«

»Die andern Entlein sind niedlich«, sagte die Alte; »tut nun, als ob ihr zu Hause wäret, und findet ihr einen Aalkopf, so könnt ihr mir ihn bringen.«

Und so waren sie wie zu Hause.

Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so hässlich aussah, wurde gebissen, gestoßen und zum besten gehalten, und das sowohl von den Enten wie von den Hühnern. »Es ist zu groß!« sagten alle, und der kalekutische Hahn, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb glaubte, dass er Kaiser sei, blies sich auf wie ein Fahrzeug mit allen Segeln, ging gerade auf dasselbe los, und dann kollerte er und wurde ganz rot am Kopfe. Das arme Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte; es war so betrübt, weil es so hässlich aussah und vom ganzen Entenhof verspottet wurde.

So ging es den ersten Tag, und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt; selbst seine Schwestern waren so böse gegen es und sagten immer: »Wenn die Katze dich nur fangen möchte, du hässliches Geschöpf!« Und die Mutter sagte: »Wenn du nur weit fort wärst!« Und die Enten bissen es, und die Hühner schlugen es, und das Mädchen, welches die Tiere füttern sollte, stieß mit den Füßen danach.

Da lief es und flog über den Zaun; die kleinen Vögel in den Büschen flogen er schrocken auf. Das geschieht, weil ich so hässlich bin, dachte das Entlein und schloss die Augen, lief aber gleichwohl weiter; so kam es hinaus zu dem großen Moor, wo die wilden Enten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht; es war so müde und kummervoll.

Am Morgen flogen die wilden Enten auf, und sie betrachteten den neuen Kameraden. »Was bist du für einer?« fragten sie, und das Entlein wendete sich nach allen Seiten und grüßte, so gut es konnte.

»Du bist außerordentlich hässlich«, sagten die wilden Enten; »aber das kann uns gleich sein, wenn du nur nicht in unsere Familie hineinheiratest.« - Das Arme! Es dachte wahrlich nicht daran, sich zu verheiraten, wenn es nur die Erlaubnis erhalten konnte, im Schilfe zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken.

So lag es zwei ganze Tage; da kamen zwei wilde Gänse oder richtiger wilde Gänseriche dorthin; es war noch nicht lange her, dass sie aus dem Ei gekrochen waren, und deshalb waren sie auch so keck.

»Höre, Kamerad!« sagten sie: »Du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden mögen; willst du mitziehen und Zugvogel werden? Hier nahebei in einem andern Moore gibt es einige süße, liebliche Gänse, lauter Fräulein, die alle >Rapp!< sagen können. Du bist imstande, dein Glück zu machen, so hässlich du auch bist." »Piff, paff!« ertönte es eben, und beide wilde Gänse fielen tot in das Schilf nieder, und das Wasser wurde blutrot. - »Piff, paff!« erscholl es wieder, und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf. Und dann knallte es abermals. Es war große Jagd; die Jäger lagen rings um das Moor herum, ja einige saßen oben in den Baumzweigen, welche sich weit über das Schilfrohr hinstreckten. Der blaue Dampf zog gleich Wolken in die dunklen Bäume hinein und weit über das Wasser hin; zum Moore kamen die Jagdhunde: platsch, platsch! Das Schilf und das Rohr neigten sich nach allen Seiten. Das war ein Schrecken für das arme Entlein! Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken, aber in demselben Augenblicke stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein; die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus, und die Augen leuchteten greulich-häßlich; er streckte seinen Rachen dem Entlein gerade entgegen, zeigte ihm die scharfen Zähne und - platsch, platsch! - ging er wieder, ohne es zu packen.

»0 Gott sei Dank!« seufzte das Entlein; »ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag!«

Und so lag es ganz stille, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte.

Erst spät am Tage wurde es stille; aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu erheben; es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte es fort aus dem Moore, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese; da tobte ein solcher Sturm, dass es ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen.

Gegen Abend erreichte es eine arme kleine Bauemhütte; die war so baufällig, dass sie selbst nicht wusste, nach welcher Seite sie fallen sollte, und darum blieb sie stehen. Der Sturm umsauste das Entlein so, dass es sich niedersetzen musste, um sich dagegen zu stemmen; und es wurde schlimmer und schlimmer. - Da bemerkte es, dass die Tür aus der einen Angel gegangen war und so schief hing, dass es durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte, und das tat es.

Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, welchen sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren; er sprühte sogar Funken, aber dann musste man ihm gegen die Haare streichen. Die Henne hatte ganz kleine niedrige Beine, und deshalb wurde sie Küchelchen Kurzbein genannt; sie legte gute Eier, und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind. Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein; und der Kater begann zu schnurren und die Henne zu glucken.