#ET TANT PIS POUR LA NI

Text

être irréprochable ou ne pas l'être

C'est un secret pour tout mon entourage mais je suis toujours en contact avec mon ex. Ça a longtemps été conflictuel, froid, ambigu. Aujourd'hui, je suis soignée de cette rupture, de ces mois d'attente et du deuil à son égard. Guérie au point d'avoir réussi à vider mon cœur de la rancœur, de la colère, de la frustration, de la désillusion qui l'ont rongé des années durant. Pour ne pas mentir, on se s'est jamais revus de manière platonique après notre rupture. Pourtant, plus le temps passe et plus je sens une profonde affection et compersion, mais plus aucune tension. Je serais de mauvaise foi si je disais que ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, que je ne prendrais pas plaisir à le revoir, pour autant, il ne me manque pas. Je le remercie de toutes les leçons qu'il m'a apporté. Si je parle de ça, c'est qu'on discute de nous revoir sous peu. Ma conviction qui est aussi une condition, c'est une rencontre platonique. Je saurais m'y tenir mais je me sens mal. Mal parce qu'au fond, si je suis honnête et que je tente de me mettre à la place de mon copain actuel, cela représente une violation du contrat. Bien que je sache qu'il ne se passera rien et tant pis si nous n'avons pas les mêmes intentions, ça reste un acte secret, dans le dos et surtout un immense manque de respect. Je n'aurais plus de légitimité ni de crédibilité après ça concernant le mensonge et la confiance. Certes, je n'ai pas le copain idéal et ses comportements à mon égard ne sont et n'ont pas toujours été idéaux, mais je ne crois pas que ce soit une raison valable pour m'autoriser ça. Je ne sais pas si je l'aime ou si je l'aime beaucoup (le quantifieur faisant toute la différence) mais je sais que je n'aurais pas accepté qu'il fasse la même chose de son côté, peut-être que mes arguments tiendraient mieux la route que les siens, mais au final, ça reste la même chose. Je le respecte beaucoup mine de rien et j'ai envie d'être la version de moi qui ne faillit pas, qui reste intacte, qui ne cède pas à la facilité. Je ne sais pas si je pourrais toujours le regarder droit dans les yeux si je ne suis pas droite dans la conduite. Il ne mérite pas ça même si mes intérêts sont dépourvus d'ambiguïté. J'ai pas envie d'être comme j'ai pu l'être: à côté de la plaque, répréhensible, menteuse. Finalement, je ne sais pas si je pourrais bien vivre avec ce poids qui ne s'allègera jamais car je ne pourrai jamais en parler nulle part. C'est un cas de conscience qui se présente à moi, l'ignorer serait m'inscrire dans la continuité directe de qui je pense ne plus être.

22 notes

·

View notes

Text

The King's game.

Je rentre de nouveau dans la phase où je devrais écrire parce qu'il se passe trop de choses mais quelle galère de les écrire, la récolte est toujours un peu comme un bûcher dément, avec des femmes autour qui dansent et qui hurlent et elles sont elles-mêmes en feu elles brûlent tous les livres tous les hommes toutes les récoltes, elles brûlent tout en hurlant de joie, voilà ce que c'est la récolte pour moi, une entreprise divine et démentielle, un travail de titan, la main de Gargantua qui s'abat sur la terre, une digue qui lâche, des flots impétueux, le dernier mouvement avant la Grande Nuit. Et justement il se passe tellement de choses que mes bavardages habituels sont coupés dans leur élan je n'ai plus même la place de bavarder alors ici je me force mais sinon c'est tirages d'oracle compulsifs et utterance. Je reçois l'esprit divin, car tous les esprits sont divins oui, et j'écris je prépare je danse je ramasse je récolte mais ce n'est jamais vraiment la récolte exactement attendue ni celle espérée ni celle escompté. Merci. Je suis surtout vraiment bousculée d'inspiration, de grâces, de chuchotements, de murmures dans les murs, de rires étouffés, même de coups de pieds dans l'œil (cette nuit alors que je rêvais que je nageais avec des hommes poissons magnifiques dans un immense océan vert émeraude et lumineux, oh oui ramène moi nager avec les hommes poissons, tant pis pour les coups de pieds dans l'œil), je recommence à trouver des cartes par terre, un 8 de carreau il y a 2 semaines (journée merdique comme on peut s'en douter), puis avant-hier le Roi de Carreau, roulé dans le caniveau, juste pour moi petit Roi viens viens. Je lis des trucs trop intéressants, l'intuition est bonne et fiable c'est encore moi qui ne suis pas assez bonne ni fiable mais je m'améliore, il faut juste cent fois sur le métier remettre, etc, je fuse d'idées, de feu, de frénésie, je surchauffe (littéralement et mon acupuncturist ne parvient pas à faire changer ce phénomène, qui est quand même très compliqué en période de canicule mais très intéressant quand l'automne est installé), je sens la grande sarabande de l'équinoxe qui jaillit au loin et qui vibre déjà dans mes tripes comme une danse sacrée, bref il y a trop de trucs alors ici c'est très très difficile

7 notes

·

View notes

Text

"Pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez enlever, sous vos propres yeux, le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, dévaster vos maisons et les dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres.

Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous.

Il semble que vous regarderiez comme un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies.

Et tout ce dégât, ces malheurs, cette ruine enfin, vous viennent, non pas des ennemis, mais bien certes de l'ennemi et de celui-la même que vous avez fait ce qu'il est, pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la vanité duquel les personnes y bravent à chaque instant la mort.

Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes.

Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire.

D'où tire-t-il ses innombrables argus qui vous épient, si ce n'est de vos rangs ?

Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les emprunte de vous ?

Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres ?

A-t-il pouvoir sur vous, que par vous-mêmes ?

Comment oserait-il vous courir sus, s'il n’était d'intelligence avec vous ?

Quel mal pourrait-il vous faire si vous n’étiez receleur du larron qu'il vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traîtres de vous-mêmes ?

Vous semez vos champs, pour qu'il les dévaste; vous meublez et remplissiez vos maisons afin qu'il puisse assouvir sa luxure; vous nourrissez vos enfants, pour qu'il en fasse des soldats (trop heureux sont-ils encore), pour qu'il les mène à la boucherie, qu'il les rende ministres de ses convoitises, les exécuteurs de ses vengeances.

Vous vous usez à la peine, afin qu'il puisse se mignarder en ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs.

Vous vous affaiblissez afin qu'il soit plus fort, plus dur et qu'il vous tienne la bride plus courte : et de tant d’indignités, que les bêtes elles-mêmes ne sentiraient point ou n'endureraient pas, vous pourriez vous en délivrer, sans même tenter de le faire, mais seulement en essayant de le vouloir.

Soyez donc résolus à ne plus le servir et vous serez libres.

Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser."

Étienne de La Boétie - Discours de la servitude volontaire (1576)

La psychanalyse nous permet de relire La Boétie en termes de discours, avec ce discours du Maître qu’est devenu le Discours Capitaliste, et la place du sujet en tant qu’il est impliqué dans la structure... Si le Discours Capitaliste ne fait pas lien social c’est qu’il se caractérise du déni de l’impossible ("Yes we can!", "Aujourd’hui tout est possible!"...) car se fondant sur cette particularité unique que le langage y apparaît comme instrument à disposition du sujet (alors que dans les autres discours le sujet est toujours un effet du signifiant)...

Le discours capitaliste nous fait croire que le sujet se sert lui-même à travers ce qu’il lui promet tandis qu’il ne fait que concourir à la perpétuation du discours... Nous nous sentons libres au sein du strict paradigme qu'il nous offre, c'est-à-dire dans la mesure où nous servons le Marché. Nous nous sentons libres précisément à l'endroit où nous sommes le plus serfs. Rien de plus ingénieux n'avait jamais été inventé...

La plus grande des servitudes est celle qui consiste à nous imaginer totalement désaliénés.

À l'inverse, c'est lorsque que nous abandonnons ce que nous imaginons comme étant notre liberté pour nous mettre au service d'une cause, c'est-à-dire d'un discours structuré autour d'un impossible réel, que nous sommes paradoxalement libres.

En nous mettant au service de ce type de discours, nous sommes forcés d'être libres, et en énonçant: "je sers ce discours" je préfigure du même coup un certain type de lien social déterminé. C'est donc en assumant ma servitude, mon aliénation que paradoxalement je peux exercer ma liberté.

Le Maître devient superflu au moment où l'Esclave consent à le servir. Comme lorsque nous sommes amoureux. L'amour est cette force qui nous contraint et qui nous tient. Servir l'Autre ne se fait alors jamais aux dépens de notre liberté, c’en est la manifestation même...

12 notes

·

View notes

Text

Quand les portes s'ouvrent, les voyageurs attendent en foule devant, empêchant en partie ceux qui descendent de s'extraire des voitures aisément. Les quais ne sont pas particulièrement étroits ni bondés. C'est en retrait que Léa observe cette inclination individuelle de plus en plus prononcée.

Une balade audio lui glisse dans les oreilles depuis son casque. Elle s'empare des tensions que la situation provoque dans son ventre. Léa ferme les yeux un instant. Une guitare, une voix douce, un hautbois, et des percussions modestes forment ensemble un air qui lui inspire un chemin sous les arbres l'été, entre forêt et champs. Une discussion entre amis qui vient de finir, qui laisse place au silence précieux, celui qui ouvre les portes des nuages ou des étoiles. Une véritable couverture de douceur, pour construire des forts ou rester au chaud devant les flammes.

Quand Léa rouvre les yeux, son agacement s'expulse dans un soupir profond. Le monde revient, sur le quai, dans le train. Les pas pressés des uns, les rires des autres. Elle s'aligne derrière un groupe de jeunes adolescents. Ils n'ont pas loins d'avoir son age, à une dizaine prêt. Ils se serrent les uns contres les autres, s'accrochent à ce qu'ils peuvent, le sac de leur copain de devant, la rampe verticale à l'entrée de la voiture, l'épaule de celui à coté. Un nuage dense comme un orage, prêt à s'engouffrer en un éclair dès que la route sera dégagée.

C'est au tour de Léa de s'avancer pour rentrer, elle a la main sur la rampe, son pied prêt à décoller quand quelqu'un lui passe devant. Un homme qui ne lui adresse aucun regard. Il est monté comme si l'escalier lui appartenait, et qu'il y vivait seul. C'est au moins ce qu'on peut lire sur le visage circonspect de Léa qui s'est reculée inconsciemment, par automatisme, malgré elle, pour éviter tout accident. Elle ne se permettrait pas de bousculer quelqu'un, le dépasser dans une file. Elle n'a pas été touchée, mais ça fait quand même mal.

Autour d'elle, elle n’aperçoit rien d'autre que des regards qui semblent lui demander ce qu'elle attend pour monter. Elle avale sa rancoeur, et se hisse dans le train, défaite. Dans le couloir entre les sièges, elle ère à la recherche d'une place seule. A première vue, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Elle passe le groupe d'adolescents. Ils se sont entassés sur deux fois quatre place et continue de se pousser, de rigoler. Plus loin, une femme avec une valise au moins aussi grande qu'elle et deux sacs utilise également quatre places. En face, deux gars qui ne parlent pas mais qui s'étalent aussi loins qu'ils le peuvent la regarde passer.

C'est après eux, à coté d'un petit vieux avec une casquette et sa canne à laquelle il accroche un sourire imperturbable que Léa s'assied. Après, s'aurait été trop dangereux. C'est là que le gars qui lui est passé devant s'est assis. Elle souhaite éviter la prison tant qu'elle peut.

Le petit vieux regarde par la fenêtre pendant la quasi entièreté du trajet. Parfois, Léa a l'impression de lire des histoires dans ses yeux qui semblent s'accrocher à tous les détails des paysages qu'ils traversent. Son coeur s'apaise en l'observant. Il incarne la balade dans les bois à lui tout seul. Quand il se lève à son arrêt, c'est après un échange intense avec les yeux de Léa. Ils brillaient comme une flamme prête à s'éteindre. Fragile, et si belle à la fois.

9 notes

·

View notes

Text

Je vous souhaite une très joyeuse mort, en pleine fraternité macronienne…

Je n'ai jamais pu trouver d'explication à cette aberration : les mauvaises idées semblent être plus souvent prises en compte et mises en œuvre que les bonnes. Et je crois remarquer une accélération dans le processus actuellement en cours qui veut que de plus en plus d'idées de plus en plus mauvaises fleurissent (?) de plus en plus vite et de plus en plus souvent ! A la veille du Vendredi Saint, quel beau sujet que le dévoiement de notre mort, qui se met en place, dans une débauche de fausses informations, partielles ici, et partisanes, là, mais mensongères, toutes.

Mais pour une fois que les “bouffe-curés” et les “tue-dieu” admettent enfin que la mort peut être vaincue, comme les chrétiens le leur répètent depuis 20 siècles… on ne va pas mégoter notre plaisir, en cette Semaine Sainte où s'ouvre la phase finale de la mise en œuvre de ce caprice macronien, qui sera lancé sans qu'aient été évaluées –même un tout petit peu– les suites à long terme de cette initiative qui a toutes les chances de produire, au mieux, quelques avantages… et au pire des séries de drames dont l'humanité aurait préféré faire l'économie. Décidément, depuis le faux “vaccin” du covid, prendre des décisions mortifères est devenu un “marqueur” du progressisme, cette maladie infantile du modernisme !

Prenons la triple anti-idée terrifiante, qui a pourtant le vent en poupe, de l'invention d'un “droit à l'assassinat légal, au suicide aidé et à la mort par délégation’’. Ces trois modalités d'une même chose, la mort, ont inspiré des raz-de-marée de lavage de cerveau, de viol des consciences, de réinvention du sens des mots, et de détournement de l'attention de tous les vrais problèmes, à la macronie moribonde (NB : méfiez-vous des ultimes spasmes d'un animal blessé : ils peuvent être dangereux et faire beaucoup de dégâts !). Manque de bol, une fois encore, ça a marché, et bien des gens se sont laissés abuser, adoptant les expressions –toutes mensongères– qui ébranle,t l'intelligence.

Le nombre de paraboles, hyperboles, métaphores, fables, mensonges, bobards, et barbarismes qui ont été déversés sur nous par la Presse et la Gauche est très au delà de tout ce qui se pratique normalement. C'est simple : on ne sait plus du tout de quoi ils parlent ni ce à quoi ils pensent (car des milieux “généralement bien informés” m'assurent qu'il en resterait quelques uns qui pensent… Je ne les ai pas trouvés). Et s'il est toujours vrai que “les mots tuent”, c'est le moment où jamais : après, il sera trop tard ! Car depuis que le monde est monde, tuer, directement ou par délégation, un vieillard, un grand malade ou un embryon pas encore né mais parfaitement viable, ça avait un nom : un assassinat.

Mais dans un grand souffle libérateur, la hollando-macronie a tripoté les lettres et les syllabes, jusqu'à inventer les concepts affreux de “mort dans la dignité”, de “preuve de fraternité” (il y a des coups de pied… “occultes”, qui se perdent !), de “liberté de mourir” (et puis quoi, encore !), et de tant d'autres insanités. Nos irresponsables ont été jusqu'à inventer une soi-disant “aide à mourir”… pour le seul moment où aucune aide n'est possible ! Dieu, pour les uns, un “grand ordonnateur” pour d'autres, le “destin” pour d'autres encore, et… “rien” pour les plus pauvres d'esprit… fixe ou fixent le moment où la machine s'arrête, et personne ne peut avoir le moindre effet sur cette décision… si tant est qu'il y en ait une : on a beau bricoler l'horloge du temps, avancer l'échéance de quelques pouillèmes d'éternité, prétendre que “Moâ, ce petit dieu raté, je suis maître de mon corps” ou, comme d'aucuns, se proclamer (tout seul) “le maître des horloges”... c'est baratin & Co.

Car la seule chose qui ne fait pas de doute, c'est que nulle “force de l'ordre”, nul “agent de l'Etat”, nul GIGN, nulle “CRS 8”, nul dossier et nulle procédure “CERFA” ne pourra dire que la date de péremption est dépassée, qu'on a triché en respirant 3 fois de plus qu'indiqué sur la notice d'emploi, ou qu'un tel n'est plus qu'un nom à “zapper”, un sac noir à jeter au tri sélectif–(poubelle jaune) : la vision de la mort que peut avoir un élu macronien (je veux dire : “nul mais élu !”) est rien moins que désespérante… C'est à se demander avec quelle partie de leur corps ces trucs-là pensent ! Pour ces normateurs de l'innormable, “mourir dans la dignité” se résume à passer l'arme à gauche (NDLR : cette expression ancienne est une preuve éclatante que les mots ont un sens !) en se conformant scrupuleusement à un des 2 ou 3 protocoles prévus par une loi qui parle d'autre chose que du sujet de son titre ! Leur mort dans la dignité n'est qu'une mort dans les normes administratives.

Soulagez la souffrance, comme vous devriez apprendre à le faire, bande de Jocrisses, mais arrêtez de prétendre que vous pourriez avoir la plus petite influence sur un changement de nature de la mort : c'est la seule cérémonie à laquelle nous ne pourrons pas nous soustraire, et dans laquelle nous sommes certains de “ne pas avoir la main’‘ ! A l'opposé de leurs fatras fumeux, ’'mourir dans la dignité”, ce n'est pas “raccourcir ce qui ne doit pas l'être”, mais c'est –et ce n'est, ce ne peut être que– donner à chacun de pouvoir s'architecturer intérieurement, de résister aux sirènes trompeuses de l'époque, de trouver des contre-poids à la sous-culture du superficiel, de l'instant, de la trouille permanente, et de l'infantilisation, qui nous maintient dans une ignorance doucereuse et qui tue en nous tout sens moral, toute force spirituelle, toute résistance intellectuelle, la colonne vertébrale et le courage.

Bon ! Je sais bien que ces tentatives désespérées de rater son but affiché doivent tout à une pression morbide qui est dite “sociétale”, comme on dit dans le jargon gauchiste pour désigner l'amnésie volontaire… ce qui met la trop changeante “opinion publique” du côté des promoteurs de la vraie misère humaine : la plupart de nos contemporains ont, avec l'inévitable, un rapport fuyant, de déni et de rejet. C'est une triste évidence qui explique bien des malheurs que notre monde se fabrique en croyant résoudre l'insoluble… et qui n'existaient pas, lorsque le “métier d'homme” impliquait force, âme, courage et (j'ose !), la vie… jusqu'à en mourir.

Car mourir et vivre ne sont pas 2 choses séparées comme on nous le fait croire dans notre univers en voie de putréfaction en inutiles marches blanches, mais une seule et même chose, une seule et même aventure, un seul et même achèvement. Un éventuel “droit à mourir dans la dignité”, ce bobard fou pour politicards trop jeunes pour savoir de quoi ils parlent, ne saurait être ramené à un étalage de sensiblerie étalée complaisamment, comme sur les réseaux sociaux ! Partis comme nous le sommes… nous serons bientôt projetés dans un univers du type “Soleil vert”, ce Soylent Green, livre ou film sur la mort assistée, de Harry Harrison (1966)… Encore un effort, Monsieur le bourreau…

Je veux bien, à la rigueur, qu'on me parle de modifier la définition de la mort : je suis poli, et j'écouterai… en pensant à autre chose. Mais alors, s'il vous plaît, messieurs les irresponsables, que ce soit avec Montaigne, avec Bossuet, voire avec Platon, Epicure, et même Spinoza… ou –comme le faisait Mitterrand– avec un Jean Guiton. Mais je vous en supplie, qu'on m'épargne le cornet acoustique miniaturisé pour pensée-clonée de ces fausses vedettes du petit écran qui sont les nouveaux “maîtres-à-ne-pas-penser” érigés au rang d'oracles par notre époque qui ne peut que devenir lamentable à leur contact (et sur ça, on est bien parti !).

Une authentique “dignité” consisterait à être de vrais humains et à le rester jusqu'au bout, souffrance ou pas. Si vous saviez dans quelle harmonie sont morts tous les êtres chers qui m'ont quitté… J'aime me souvenir d'eux, être fier d'eux jusqu'au bout, les admirer, et ne pas avoir le remords de leur avoir volé, au nom de la sensiblerie fadasse et pleurnicheuse qui a envahi nos jours et obscurci notre jugement, LEUR MOMENT absolu, le seul… le ''bilan'' de leur vie.

En lisant toutes les insanités, tous les mensonges et toutes contre-vérités qui encombrent, polluent et salissent ce débat, il m'est venu une idée que j'aimerais partager, amis-lecteurs, “pour ce quelle est’' : sans doute fausse, mais méritant peut-être qu'on y pense deux secondes : après bientôt deux quinquennats ratés, un Macron-superman, ivre de ce qu'il croit qu'il est, trouve génial de transformer notre société et tous ses membres, en clones de ce qu'il imagine être (sous-entendu : un être supérieur, au niveau des dieux, et (osons le dire, avec modestie) Dieu lui-même). Pour ce faire, il déforme les mots, les idées, l'histoire, la culture, les systèmes de pensée et de référence… et crée un univers où plus rien ne peut exister, hors de son propre (?) néant : en chamboulant tout, n'importe comment pourvu que ça soit vite, et en mettant tout ’'cul par dessus-tête”, il fait de nous des zombies incapables de résister à toutes ses folies prétendues “sociétales”.

Nous découvrons peu à peu que nous devenons non pas ce qu'il s'imagine être, mais ce qu'il est : un grand vide, un cyborg en creux, superficiel, insignifiant, sans colonne vertébrale, changeant, flou, sans bon sens autre qu'insensé, fuyant le réel, inconsistant, sans passé –donc sans présent et sans futur, et hésitant, dans un désert sidéral, entre une non-pensée et une anti-pensée. Le seul ennui, c'est que le train est lancé et que nous avons laissé faire, sans rien dire –au contraire, pour certains– ce grand pas vers notre destruction, en tant qu'humanité et que civilisation. Dis, Monsieur, comment ça s'arrête, une catastrophe en marche ?

H-Cl.

11 notes

·

View notes

Text

ferme les yeux au moment de… - je veille, je veux rester lucide, plissée, lisant tant bien que mal à ton corps les sursauts et les plénitudes, je me modère et me ruisselle - refus d'abandon, joie crispée pour voir tonner la tienne - orage si fertile, ondée si salutaire (je meurs de soif au pied de ta fontaine) : la canicule qu'en plein hiver tu me fais - nuits brûlantes sans autre source que le soleil qui point à l'intérieur.

alors, pour supporter - aurore, chaleur, sécheresse - je me dénude. rabattant draps et couvertures - et dans ma gorge, c'est la nuit à peine, séchée. assoiffée. givré février sans écart. mais tu fais affluer mon sang à la surface de ma peau, tu fais bouffées et terres évaporées, arides : gerçures d'été qui fendillent mon corps et sans limite et sans retenu.

soleil - affolant - que je porte en moi, aride terreur qui me mine, tu fais - encore - affluer, à ma bouche, la salive (et je t'abreuverais si tu me le demandais - encore) - car tes prières font le soleil coupant. font le soleil humide. et ni la nuit ni l'hiver ne ternissent cette chaleur à l'intérieur.

la générosité de ton ardeur me dérive, me désancre et me soumet à un autre climat. érection solaire du verbe être que tout pressentait - et presque un siècle à mûrir ! à engendrer. mais mon avidité n'est pas parcimonieuse - elle mord à plein... dans cette chair généreuse, elle décroche - elle arrache, elle écorche - aux branches, les fruits. et les éclate avec les doigts.

ton silence - source fluviale à ma bouche quémandeuse. d'assèchement, excédée (mais de nos canicules, jamais), je ne crains pas de t'épuiser : désir renaissant toujours, source ne désemplissant jamais et soif jamais comblée - je peux attendre. une saison dans le lit desséché de la rivière...

afflux - dérive - désert - désir, tu dévies. dans l'éternel. entre puissance et plaisir. mes envies à ton corps et les liqueurs qu'il faut pour me désassoiffer, pour me combler et pour m'éclore (tonneau percé) - tu les connais. en secret. tu m'abreuves et m'arroses pour, fleurie, me saisir - rassasier la brûlure - soleil, à l'intérieur.

15 notes

·

View notes

Text

Pierre Fournier

Tradition: n. f. Transmission de faits historiques, de doctrines religieuses, de légendes, d'âge en âge par voie orale, sans preuve authentique écrite.

Le Littré

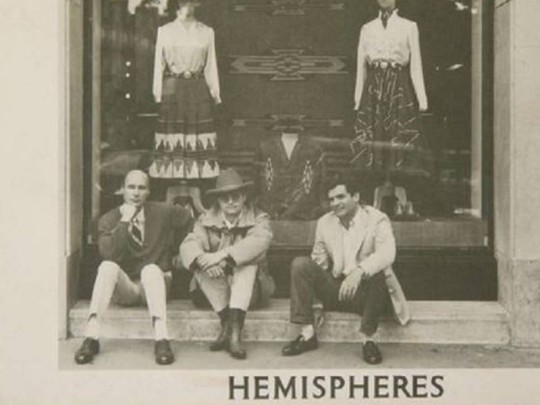

Le détaillant et modéliste de vêtement Pierre Fournier a dirigé les magasins Globe dans les années 1970, Hémisphères dans les années 1980, Anatomica depuis 1993. Toujours actif de nos jours il est âgé de 80 ans cette année.

La création de vêtement repose sur l'esthétique et le fonctionnel, deux critères qui renvoient respectivement aux métiers de styliste et de modéliste. Oiseau rare, monsieur Fournier additionne les deux compétences et a bâti le renom de ses magasins sur des vêtements "anatomiques" les mieux pensés possible, adaptés au corps, résistants à l'usure. Un sens du modélisme concentra dès l'époque de Globe son attention sur les vêtements de base, les "basiques" auxquels il conféra le plus de classicisme possible dans le but de les rendre indémodables, au-dessus des modes. La chemise d'ouvrier aura des coutures, des poches, des lignes les plus adaptées à la morphologie et aux mouvements requis par le travail, critères qui ne sont pas à chercher dans un "techwear" futuriste ni dans un "vintage" caduque mais dans la partie de la culture occidentale qui traverse les époques, la Tradition. Savons-nous combien de vêtements ont-été réellement inventés au 20ème siècle ? 4... Et combien de boissons? Une seule (le coca). Il n'y a pas de créateur de vêtement, tant mieux!

Pierre Fournier appliquera les principes traditionnels aussi en matière de chaussure, lorsqu'il fera faire par la firme Alden une gamme spécifique. Le critère étant ici le "chaussant", Fournier va au fond de questions que ni les artisans ni les clients ne se posent plus en matière de confort et de maintien, et ose prescrire aux clients un nouvel étalonnage des pointures appuyé par un argumentaire fruit de 30 ans de pratique du métier. Les clients chausseront désormais 2 à 3 pointures au-dessus de leur taille usuelle. Libérant de l'espace derrière le talon et devant les orteils la chaussure est conçue pour serrer davantage le cou-de-pied, notamment dans la largeur, et demeurer plus lâche sous les contreforts et trépointes. Cette manière de chausser supprime les frottements et soutient la voûte plantaire, et au plan esthétique elle donne une chaussure étroite et longue qui est l'idéal en la matière.

Produire une chaussure pensée pour s'adapter à la forme du pied, un vêtement pensé pour suivre les lignes du corps, aboutissent à une forme définitive à laquelle tout ajout devient un excédent et tout retranchement une amputation. La tradition populaire française s'est toujours tenue à équidistance de deux écueils : d'abord de la mode qui spécule sur une suspension du jugement des masses abruties par le prêt-à-porter (soumission par pression horizontale), ensuite du sartorialisme qui est au contraire l'expression tapageuse d'élites visant à se singulariser (snobisme par les musts).

La qualité suppose l'appelation d'origine contrôlée, qui elle même suppose un terroir protégeant une fabrication locale par un prolétariat choyé. Lorsque l'on comprend le modèle économique que suppose le Made in France on veut relire les théoriciens des modèles économiques durables, organisés au bénéfice des producteurs et des consommateurs compris comme un seul et même peuple.

Le sujet du vêtement de qualité ouvre tant de perspectives : esthétiques certes mais encore économiques et politiques. Quand nous comprenons la quête esthétique de Pierre Fournier nous percevons que ce standard de qualité renvoie, pour des raisons de coût de fabrication aux thèses de William Morris (L'art et l'artisanat, Comment nous vivons) et à celles de tous les syndicalistes français transcourant : George Sorel, Joseph Proudhon, Charles Maurras, Joseph Fourrier, Edouard Berth. C'est-à-dire le retour aux sujets sérieux, aux questions fondamentales : comment produire dans le pays, par le peuple du pays,

pour le peuple du pays. Comment produire local, qualitatif, en circuit court, sans gaspillage, en rémunérant correctement les travailleurs locaux? Quelles sont les pré-requis qu'un Made in France généralisé suppose au plan de l'émission de monnaie, au plan fiscal, au plan des prix de l'immobilier ? Une ébauche de réponse tient dans le discours de George Marchais (PCF) à Montigny en 1981 : protection du prolétariat, arrêt de l'invasion migratoire et éviction des clandestins (xénélasie), hausse des salaires par une baisse des charges sur les entreprises. Mesures de bon sens pourtant déclaration de guerre à la Bourse qui a besoin d'un sous-prolétariat invasif pour abaisser les salaires et le niveau de conscience du prolétariat du pays… Mais mesures nécessaires pour que la veste en flanelle de chez Anatomica qui dure 20 ans vous coûte 80 euros et non pas 750 euros comme aujourd'hui.

Dans un Made in France bien pensé, l'ouvrier a les moyens d'acheter pour lui-même les produits de qualité qu'il fabrique par son savoir-faire et c'est justice: voiture, maison, vêtement, sont à lui non parce qu'il est un consommateur interchangeable mais parce qu'il en est le producteur exclusif.

Voila l'un des fruits de l'idéal syndical, ou chrétien, ou corporatiste, ou libertarien, ou fasciste, ou socialiste, appelez le comme vous voudrez: vêtir le peuple avec intelligence, avec des pièces sobres, élégantes, fonctionnelles, vêtir un peuple mis en mesure de discerner le vrai du faux, ayant recouvré sa propre tradition que les marchands de drouille lui avaient confisqué, et lui offrir des garde-robes réduites en quantité mais haussées en qualité donc en durabilité. Opposer au trop-plein des armoires, au côté malsain de l'accumulation, la saine épure de quelques pièces très pensées que l'on portera 30 ans, rapées jusqu'à la doublure. Charme d'une patine qui raconte une histoire, la nôtre.

(écriteau de porte d'entrée du magasin Anatomica)

La création de vêtement est un sujet propice aux transpositions et analogies: stylisme morphologique, modélisme anatomique, sont la recherche non d'une forme éternelle, mais de l'esprit éternel d'une forme idéale, la plus exacte, la plus fonctionnelle, la mieux ajustée, une forme adaptée tant au mouvement qu'à l'immobilité. "Il n'existe pas de voiture éternelle, le mythe de la 2 CV n'est pas intemporel du tout" me dit un jour Pierre Fournier. Il existe toutefois selon l'usage et le mode de production disponible, une voiture la plus fonctionnelle possible à un moment donné. La différence entre Anatomica et The Kooples par exemple, est la même distance qui a séparé Gabriel Voisin d'André Citroën au début du 20ème siècle: d'un côté l'aristocratie ouvrière où chaque travailleur maîtrise la totalité du travail à accomplir, de l'autre côté l'assembleur de pièces précalibrées dont le modèle industriel repose sur la division des tâches, la parcellisation, le contrôle panoptique, qui aboutira au Fordisme.

Enfin Pierre Fournier a fait montre d'une certaine attitude devant la vie. Nous aimons ces paris tenus, ces investissements risqués, l'insolence d'ouvrir Avenue de la Grande-Armée en 1980 un magnifique magasin racheté à un monsieur de 1900. Nous aimons le goût très sûr pour le vêtement français ancien vendu aux "branchés" de l'époque, pour cette manière de chercher dans le passé les meilleures pièces et de les replacer dans le sens du temps présent. Nous aimons que Fournier n'ait jamais fait de marketing mais que le seul bouche à oreille l'ait placé comme la référence du style français à l'étranger, notamment en Angleterre et surtout au Japon où il est aujourd'hui abondamment distribué (3 magasins là-bas contre 1 seul en France).

Un vrai tailleur étudie l'anatomie puis le modélisme aussi sûrement qu'un séminariste étudie la philosophie puis la théologie. L'un s'occupe du corps, l'autre prend soin de l'âme. Mais si la philosophie est la servante de la théologie, c'est bien le vêtement qui est au service du corps... Dans un temps où le monde inverti proclame l'exact contraire, Pierre Fournier est l'un des seuls détaillants à avoir cru en la Tradition et à l'avoir mise en pratique. Merci monsieur Fournier!

#Pierre Fournier#Globe#Hémisphères#Anatomica#Paris#France#Tradition#Culture#Vêtement masculin#menstyle#Simon Crompton#Permanent Style#George Sorel#Proudhon#Maurras#Édouard Berth#William Morris#Artisanat#Made in France#George Marchais#sartorial#classic menswear#Workwear#Militaria#Éric Deroo#Alain Soral#Titus le dandy#Hipster#aesthetic#60s fashion

23 notes

·

View notes

Text

Texte écrit en début d’année pour une revue qui semble en pause/abandon

Il y'a des redondances (résonances ça fait plus classe) avec le petit chapitre “Gâteau de pute” du livre l'etoile de mer car écrit au même moment sur les base des même notes

Voilou

***

Celle qui sort.

La nuit a été ma première et ma seule vocation, le lieu et le foyer de toutes mes rêveries enfantines. Dans la cour de récré se distribuent les rôles du papa, de la maman et j'annonce aux camarades que moi je ne veux être ni le père ni la mère : je suis la jeune adulte, celle qui sort la nuit. On m'assigne le rôle du bébé.

Durant de longues heures passées dans les salles de concert et les trajets nocturnes, ma peau subit les résilles des collants, le vent, la pluie, les tabourets. Le bitume et le béton martèlent la chair de mes pieds. Les salles de concert sont pleines de filles tristes au corps fatigué.

Je flâne entre les toilettes et le bar, je cherche des pièces de monnaie, je vis ma timidité le plus pleinement qu’il est possible de le faire, je trouve une ombre dans laquelle m’asseoir. J’attends que quelque chose se passe et vienne me modifier. Quand je bois suffisamment, j'accepte des mains dans mon slip et des ébats grotesques dans les buissons. La nuit brutalise mon corps et mes organes, elle m’ennuie, me désespère, elle me remplit de rien. Il n’y a rien de plus vide et plus bête que mes nuits. Cela tombe bien : j'aime le vide et j’aime la bêtise. La nuit est mon âme sœur.

Voilà quelques semaines que je me promène avec ce qui ressemble à un petit ami. C’est si rare que je renifle la moindre tendresse. Mon museau sombre dans des coudes, de la nuque, de l’oreille et des mailles de tshirt sans que jamais l’odeur de la mort ne vienne à poindre. Un tel réconfort n'est pourtant jamais gratuit.

Je dis “mon mec” dans les conversations et personne ne réagit. C’est donc que je suis normale ! et donc il est normal pour les gens de me voir faire des choses normales. Personne ne semble avoir compris de quelles horreurs est fait l’amour.

En classe de cinquième j’ai constaté que mes seins tombaient déjà, l'idée d’être aux yeux des garçons un thon intouchable s’est installée dans chaque cellule de ma peau. Les séries TV et les romans ont continué de faire naître divers songes de romances. Je les ai cultivés comme les bactéries secrètes d'un laboratoire hermétique.

Je dis “mon mec” dans les conversations et j’ai le sentiment de répudier mon monde. Le monde des cageots et leurs élevages de moisissures.

Il est 4h30 et mon mec me demande pourquoi on ne rentre pas, qu’est-ce que je trouve ici d'intéressant ? Nous sommes fatigués, je ne sais pas quoi lui répondre.

一 Je suis désolée, je ne veux pas rentrer. Je préfère rester c’est toujours ça qu’ils n'auront pas !

一 Qui ça “ils” ? Moi je vais rentrer toi tu restes ?

Je lui demande de m’attendre et rassemble lentement mes affaires.

Dans le tramway, Un mec met un coup de sac à dos sur ma tête, et mon voisin me défend :

一 Eh ! Oh !

一 Oh la la désolé

一 T'as mis un p'tit coup là ! mais allez c'est pas grave !

Les deux parlent très peu le français. Ils se sourient. Le voisin sort de son sac une barquette cellophanée de poulet Le Gaulois. Il murmure quelque chose qui semble le rendre heureux.

Je prends la main de mon mec avec l’impression de contaminer le monde.

Il me semble que si je rentre (chez moi, dans mon foyer, dans mon lit, dans les bras de mon petit ami) mes progénitures clandestines s’éteindront. J’aimerais que le chauffeur de tramway m’emmène au dépôt et me recouvre d’une vieille couverture sale. Tant que je reste dehors…

Je tourne la clé dans la serrure de mon studio et la nuit se dissout dans une orgie de produit à lentilles et de dentifrice. Sous la couette, mon mec se colle à mon corps que je fige ; il touche une peau que je crispe. «Tu es ma paresseuse préférée». Je simule les modulations de l’endormissement. J'entends l’emballage d’une capote se déchirer et son sexe comprimé de latex se faufile dans l’obscurité menaçante des draps. Je marmonne : «Tu vois, tu as fini par rentrer.»

Ce n’est pas grave, rien n’est grave. Tout est normal et je suis normale. La prochaine nuit me repêchera. Toujours ça qu’ils n'auront pas.

11 notes

·

View notes

Text

Les cendres de la passion

Je l’ai rencontré par un de ces hasards que le destin aime tant orchestrer. Un sourire échangé, un regard trop long pour n'être qu'une coïncidence. Et tout a commencé. Je n’avais rien prévu, je ne m’attendais à rien. Mais dès cet instant, je savais que tout allait changer. Que ma vie, si paisible, serait emportée dans un tourbillon dont je ne pourrais m’échapper.

L’amour est venu comme une vague, douce d’abord, enveloppante, réchauffant mes jours. Il m’a fait vibrer, me remplissant de cette énergie qui fait battre le cœur plus fort, qui donne des ailes à l’âme. Je vivais pour ces moments où nos regards se croisaient, pour ces paroles échangées, ces mains qui se cherchaient. C’était si simple, si évident. Comme si je l'avais toujours attendu. Je l’aimais d’une manière que je ne savais pas possible, avec une passion dévorante qui n'avait rien de rationnel. Mon être tout entier s’est abandonné à lui, sans retenue, sans peur. Il était mon souffle, mon ancre, ma folie.

Mais avec le temps, cette vague qui me portait a commencé à changer de nature. Elle n'était plus cette brise caressante. Elle s'est faite ouragan. Chaque regard devenait douloureux, chaque absence insoutenable. J’étais prise dans un tourbillon d’émotions incontrôlables, incapable de discerner le bien du mal. Je l'aimais à en perdre la raison, à en oublier qui j'étais avant lui. Je me suis perdue, engloutie dans cette tempête qui dévorait chaque parcelle de moi.

Il y avait des moments de pure extase, des instants où je croyais toucher le ciel, mais ils étaient toujours suivis par l’abîme, ce gouffre qui se creusait entre nous. Il m'aimait aussi, je le savais, mais d’une manière différente, inégale. Son amour me consumait, me possédait, me rendait dépendante. Chaque geste devenait une question, chaque silence, un supplice. Et moi, prisonnière de cet amour, je ne pouvais ni fuir, ni rester.

J'ai essayé de m'accrocher aux souvenirs de nos débuts, à cette légèreté que nous avions partagée. Mais plus je m'y accrochais, plus je sombrais. Il y avait des jours où je me sentais si faible face à lui, à son regard qui parfois ne me voyait plus, à ses paroles qui me blessaient malgré leur douceur. J’étais comme une flamme vacillante, prête à s'éteindre à tout instant, mais incapable de renoncer à la chaleur qu'il me donnait encore, même lorsqu’elle brûlait trop fort.

Je l'aimais et je le détestais dans la même seconde. Cet amour qui m'avait portée, qui m’avait élevée, devenait un poids, une entrave. Il me détruisait doucement, inexorablement, mais je ne pouvais m’en défaire. Comment pouvait-on haïr ce qui nous rend vivant ? Et comment aimer ce qui nous réduit en cendres ? C’était là tout le paradoxe, la contradiction terrible. Je l'aimais tellement que j’en souffrais, et cette souffrance devenait la seule chose qui me prouvait que j’étais encore capable d’aimer.

Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Où était passée cette femme forte, indépendante ? Où était cette lumière que j’avais avant lui ? J’étais devenue une ombre, une silhouette vacillante, errant dans un monde où il était le seul repère. Et même ce repère s'effritait, se dérobait sous mes pieds. Chaque jour, je sentais un peu plus le vide en moi, ce vide qu’il avait laissé grandir sans s’en rendre compte.

Je voulais m'en aller, je le voulais tellement. Mais partir, c’était comme mourir une seconde fois. Je ne pouvais pas l’abandonner, pas lui. Pas cet homme que j'avais tant aimé. Mais rester, c’était accepter de disparaître, de m'effacer, de laisser cette passion me consumer entièrement. C’était une lente agonie, et je n'avais plus la force de choisir.

Et pourtant, je l'aime encore. Malgré tout. Malgré cette douleur qui me ronge, malgré ces larmes qui coulent sans que je les comprenne. Mon cœur bat encore pour lui, avec la même intensité qu’au premier jour. Mais cet amour, je le sais maintenant, est aussi la source de ma destruction. Comme un feu trop puissant, il m'a donné la chaleur, la vie, puis il m’a consumée jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus rien de moi.

Peut-être qu’un jour, il ne restera que des cendres de cette passion. Peut-être qu'un jour, je pourrais enfin me libérer. Mais aujourd'hui, je vis encore dans ce paradoxe cruel. J'aime avec une violence qui me dépasse, et cet amour me tue, doucement mais sûrement. Il est à la fois mon plus grand trésor et ma malédiction. Un amour si fort, si beau, qu’il me dévore vivante.

2 notes

·

View notes

Text

PAPY A FAIT L'ALGÉRIE, par Maud Bachotet (1/2)

Première partie d'une chronique à la fois familiale et historique, du portrait d'un homme et d'une guerre, "Papy a fait l'Algérie" convoque un réseau d'images gardées secrètes que l'écriture se charge de donner à voir, de transmettre, relier, faire parler. C'est un voyage de recouvrance à la fois physique et mental aux deux pôles Nord/Sud.

Maud Bachotet est écrivaine et éditrice, ses travaux d'écriture récents ont pour points de départ l'enquête psycho-géographique, l'imagerie populaire et anonyme, ou encore l'autofiction "psychopompe" (le récit intime se lovant dans celui d'une figure réelle dont l'écrit est leur point de rencontre).

"Papy a fait l'Algérie" est sa première contribution au blog du Feu Sacré. Gooble Gobble, bienvenue à elle !

Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy.

J’ai tant grandi que la maison d’enfance me semble devenue de poupée. Je déborde aussi bien du lit que de la baignoire, me cogne le crâne dans la largeur de la trémie chaque fois que je descends l’escalier et peux sans peine m’accouder à la table du séjour depuis le canapé tout en ayant un pied dans la cuisine. C’est un peu comme de vivre dans un voilier à jamais amarré.

Je me souviens du jour où la grande marée avait envoyé le fleuve valser dans les ruelles du village. Mon père, craignant le naufrage, avait pulvérisé de la mousse expansive sur le pas de la porte. Depuis la fenêtre, j’espérais que l’eau monte assez pour emporter notre bicoque au loin. Peut-être aurions-nous ainsi pu rendre visite à nos « cousins des îles ». Mais l’eau s’était arrêtée à une dizaine de centimètres seulement de notre porte. Comme pour me narguer. J’étais dévastée. Autant que je le suis aujourd’hui de me coucher bredouille dans mes draps de petit mousse. Après trois années passées sur les bancs de l’université à ne pas chercher à regarder plus loin que l’horizon de la licence (mes parents n’avaient pas su me payer de longue-vue en laiton ni me conseiller dans mon orientation), j’ai dû me résoudre à m’échouer sur le banc de sable bordant mon bled littoral. Me voici donc ensevelie sous une mer de cartons que je me refuse à ouvrir. Quitte à faire trois pas en arrière (un par année passée loin d’ici), je préfère encore m’immerger dans l’hier. Je retourne placards et tiroirs, relie chaque objet, vêtement ou feuille volante à une image de mon enfance ou de mon adolescence – je fais bien plus confiance aux récits de l’inanimé qu’à mes propres souvenirs. Dans la maigre bibliothèque, je tombe sur un livre de Jéromine Pasteur, Chaveta. Entre les pages, tournées à la volée, je feuillette ma mémoire qui se supplée à celles de l’exploratrice. C’est mon grand-père, dont je n’ai jamais vu le nez dans un bouquin, qui me l’avait donné à lire. Je me souviens d’un bateau construit des mains d’une jeune femme sans expérience. Je me souviens de ce même bateau engloutis quelque part sous l’Atlantique et des larmes de la jeune femme sans expérience. Je me souviens aussi d’un plan élaboré à la récré – au fil de ma lecture, peut-être ? – ayant pour dessein une virée à deux (pré-adolescentes sans autre expérience qu’une poignée d’heures de cours de voile) en catamaran. En revanche, je ne me souviens pas sur-le-champ de la forêt péruvienne, des Asháninkas ni des guérilleros. Ce n’était pas tant le prolongement de l’arrivée qui m’avait fascinée que l’urgence du départ.

Cette urgence, je l’avais toujours eue en moi. Enfant, j’avais vidé une valisette en plastique rouge (un jouet) de son contenu (des jouets) pour la remplir de ce qui me semblait nécessaire à la fuite, à savoir deux culottes blanches, un crayon télévision à double mines rouge et bleue et mon ours en peluche rose. Une fois sur le trottoir, tétanisée par le grondement des voitures, j’avais pris conscience qu’il n’était pas si simple de partir et étais rentrée affronter la peur de ma mère assourdie par le vrombissement du Moulinex. Plus tard, j’avais fini par accepter les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver et d’été à demeure. Mes amies me postaient des cartes où tout était blanc, les pistes de neige comme les plages, et qui me réconfortaient lorsque le vert des champs, des dunes et de la mer me donnait la nausée.

Mon grand-père ne s’est jamais lassé des paysages de son enfance. Tous les matins, il prend sa voiture pour aller saluer la baie et prévoir le temps qu’il fera selon le niveau d’ennuagement du mont. Le samedi, il se laisse conduire par ma grand-mère jusqu’au sémaphore de Granville où il occupe son après-midi à inventorier les bateaux du port. À quoi pense-t-il depuis son banc de guet public ? Au jeune pêcheur en partance pour les grands bancs de Terre-Neuve ? Au jeune appelé sur le point d’embarquer sur l’El Djezaïr ? Au petit garçon rêvant de marcher dans les sabots de son grand-père ? Peut-être m’avait-il mis le livre de Jéromine Pasteur entre les mains pour cultiver chez moi ce désir héréditaire du grand large et qui semblait toujours sauter une génération.

Un jour, ma mère m’a dit : « Je ne comprends pas d’où te viens cette envie de voyager. Moi, je n’ai jamais eu envie de partir. » Je rêvais alors de contrées lointaines, de coutumes exotiques et de langues imprononçables. Je nourrissais une passion dévorante pour la Chine, ensuite détrônée par l’Inde, tandis que ma mère s’était contentée de ne jamais quitter le village qui l’avait vue grandir. Quant à mon père, il n’avait eu qu’à parcourir moins de quatre kilomètres pour l’épouser. La seule personne de mon noyau familial à n’avoir jamais franchi les frontières du village et du pays tout entier se trouvait être mon grand-père. Plus qu’une guerre, l’Algérie avait été pour moi un voyage dans sa jeunesse. Ce n’était pas la Chine, mais ça m’allait bien aussi. C’était un autre continent et on y parlait une langue qui se peint. Quelque part, j’enviais mon grand-père d’avoir « fait l’Algérie ». « Faire l’Algérie », à mes oreilles, ça ne signifiait pas « faire la guerre ». Avec l’innocence de l’enfance, je posais des questions sur le pays et il traçait devant mes yeux des paysages étrangers. Je posais des questions sur la langue et il posait sur la mienne des mots arabes. Je notais déjà sur des feuilles volantes à moitié noircies de dessins tout ce qu’il voulait bien me raconter. Mais j’ai beau fouiller la chambre de fond en comble, je ne parviens pas à mettre la main sur ces premiers témoignages recueillis à l’encre pailletée, peut-être même parfumée. Cette fois, il me faut me fier à ma mémoire.

Je repense à la boîte cartonnée. Plus tôt dans la semaine, mon grand-père m’a demandé au téléphone « dis, la boîte avec mes photos, sais-tu où qu’elle est ? » « C’est moi qui l’ai, papy. Rappelle-toi, tu me l’as prêtée… Je te la rends la prochaine fois que je passe ! » « Ah ! Bon, bon… » Je me suis demandée si ça lui prenait souvent de parcourir ces images. Avant de les lui rendre, je me lance dans un grand inventaire. Je dénombre un total de 190 photographies, 11 cartes postales et photos-cartes et 4 documents. Je distingue les photos de famille des photos que j’associe au service militaire. En attendant que mon grand-père accepte de poser des mots sur ces images, je me contente de les trier à l’estime :

FAMILLE (66)

· Baptême maman (14)

· Maman (15)

· Chantiers (5)

· Chiens (10)

· Fête de mariage (5)

· Autres (17)

SERVICE MILITAIRE (124)

· France (11)

· Algérie (113)

CARTES POSTALES & PHOTOS-CARTES (11)

· Deux femmes devant un décor peint (1)

· Carnaval (1)

· Le vieux pont (1)

· Rue du Pavé (1)

· Gavarnie (1)

· Algérois (1)

· Alger, casbah (1)

· Heureuse année (1)

· Souvenir de mon passage sur l’El Djezaïr (1)

· Souvenir de mon passage sur le Kairouan (1)

· Souvenir de mon passage sur le Ville de Tunis (1)

DOCUMENTS (4)

· Ordre de mission (1)

· Permission (1)

· Ticket de pesage de la grande pharmacie de Bab El Oued (1)

· Carte de prière Sœur Marie-Céline de la Présentation (1)

Les photos ainsi répertoriées, je les scanne une par une. Zoomées et rétroéclairées par l’écran de mon ordinateur, j’en découvre les détails.

Une vue en plongée du pont. Une mer vide occupe quasi entièrement la moitié supérieure du cadre. Au premier plan, deux rangées de valises bon marché, trop petites pour contenir des vies entières. Près des valises, trois hommes en uniforme. L’un d’eux a remarqué la présence du photographe. Il y a de la méfiance dans son regard. Ou peut-être est-ce un rayon de soleil. Sur la gauche de l’image, des civils, trois hommes et une fillette dont la tête est masquée par un foulard, s’appuient au garde-corps pour suivre du regard la trajectoire du bateau. Sur la droite de l’image, un jeune garçon et deux soldats les imitent. Au centre de l’image, deux autres soldats fixent l’objectif. Leur air penaud semble avoir été saisi par surprise. Sans doute le photographe les a-t-il sifflés depuis son nid perché avant de déclencher l’obturateur. Le mauvais cadrage donne à l’image une impression de mouvement.

À force de fixer la photo, je vois la houle onduler, les cheveux ondoyer, les corps tanguer. Surtout, je vois les valises. Le sujet de ce cliché, ce sont elles. C’est le départ. L’ailleurs. L’inconnu. Que met-on dans une valise quand on n’a rien ? Quand on nous somme de tout laisser derrière soi ? De ne prendre que le stricte nécessaire ? Une carte de prière confiée par les mains d’une mère inquiète et qui a marginé au dos « Réciter cette prière pendant neuf jours. N’oublie pas. » ? Moi, dans ma valise, je glisserai cette photo de deux inconnus surpris par le regard de mon grand-père. Il ne remarquera pas qu’elle a disparu.

À faire défiler sur l’écran de mon ordinateur ces paysages en noir et blanc, l’urgence du départ se fait plus que jamais ressentir. Comme l’ont fait avant moi Jéromine, papy, Zachary – la première par défi, le deuxième par devoir, le dernier par nécessité –, je m’en vais prendre la mer. Par dérobade. À une vitesse de 21,5 nœuds, soit 39,8 km/h, il me semble que je pourrais mettre à bonne distance le futur qui s’entête à me rattraper.

Le choix de la destination est simple : 1) il me faut un pays où me rendre par bateau ; 2) il me faut un port d’arrivée au départ de Cherbourg. De tous les pays qui peuplent mes fantasmes d’ailleurs, il ne reste donc plus que la Grande-Bretagne et l’Irlande. Je choisis les rebelles aux colons, la république à la monarchie, la patate à la Marmite, les Pogues à Police.

Pour se rendre à Cork, il n’est pas nécessaire de construire son propre bateau, pas plus qu’il n’est requis de posséder un ordre de mission ou des compétences en matière de pêche à la morue. Il suffit simplement de sélectionner au clic avec ou sans cabine, standard ou supérieure, avec ou sans hublot. Parce que je rêve d’aventure – qui a l’avantage d’être plus à portée de porte-monnaie que le confort –, j’opte pour l’expérience du grand large sans cabine, option hublots à volonté, dix-sept heures de traversée. Débarquée à Rosslare Harbour, il ne me restera ensuite qu’à prendre un premier bus pour Waterford et un second pour Cork. Quatre à cinq heures de route, trois comtés (Wexford, Waterford, Cork), vingt-six arrêts.

Arrivée à Cherbourg, il pleut. Je ne m’en étonne pas. Car l’économie cherbourgeoise repose sur l’eau dans tous ses états. D’un côté la mer, dont quatre ports (militaire, de pêche, de commerce et de plaisance) permettent de tirer profit, de l’autre la pluie, que Jean-Pierre Yvon a l’idée (soufflée par Jacques Demy) d’exploiter en créant en 1986 « Le Véritable Cherbourg », un parapluie haut de gamme multiprimé qui voyagera jusqu’au Japon couvrir la tête de l’actuel empereur Hiro-no-miya Nahurito dont la notice Wikipédia nous apprend qu’il a été décoré Grand maître de l’ordre du Soleil levant mais malheureusement pas de celui de la Pluie tombante. L’Antibourrasque étant à 149 euros, le Pébroque à 299 euros et le Milady en Moire à 650 euros, je prends la pluie. Et je me demande si Geneviève (Catherine Deneuve) aurait pu se refuser à Roland (Marc Michel) et lui jeter ses pierres précieuses à la moustache si seulement elle avait fait une école de commerce et vendu des parapluies de Cherbourg à des princes héritiers.

Je pense à Guy (Nino Castelnuovo), appelé en Algérie dans la première partie du film, en novembre 1957. J’entends ses paroles : Oh... Tu sais, maintenant, ça n’a plus d’importance... / Nous avons même tout notre temps... / Ce matin, j’ai reçu cette feuille de route / et je dois partir pour deux ans... / Alors, le mariage, on en reparlera plus tard... / Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, / je ne reviendrai pas d’ici longtemps... Je pense alors à mon grand-père, Normand lui aussi, ouvrier lui aussi, appelé lui aussi, au même âge, à l’été 1959. C’est drôle, je cours à l’aveugle derrière cette histoire que personne ne veut regarder droit dans les yeux et la voilà qui me devance sur le quai du port de Cherbourg tandis que j’embrasse ma mère, comme tant d’autres l’ont fait avant moi.

Sur la passerelle d’embarquement, je me demande si, là-bas, du côté de la mer Celtique, je trouverais des réponses dans mon disque dur saturé de photos. Sans doute trouverais-je plutôt des questions à poser dans le micro de mon téléphone, que mon interlocuteur, rejetant la faute sur la mauvaise qualité du réseau, pourra ignorer comme bon lui semble.

Depuis le pont, j’observe le quai. Ça fourmille d’adieux en bas. Je distingue mon grand-père, dans son uniforme foncé. Nous ne sommes plus à Cherbourg mais à Marseille. Derrière lui se dresse La Major. Il n’a ni mère à consoler – elle tient son café en Normandie –, ni fiancée à qui chanter des adieux – il ne l’a pas encore rencontrée.

Je sens une présence à mon côté. C’est lui, qui s’accoude au bastingage. Il considère la cathédrale d’un œil déformé à la fois par les rayons du soleil et par un professionnalisme juvénile. À 20 ans déjà, il ne peut s’empêcher de détailler la structure d’un édifice aussi digne – lui qui s’apprête à rejoindre un conflit qui l’est si peu –, de se figurer, sans posséder aucune connaissance de l’histoire de l’art et de l’architecture, quelles techniques les ouvriers de l’époque ont-ils utilisées. Bien plus tard, lorsqu’il sera transporté par taxi à Reims pour qu’un spécialiste de renom pulvérise au laser la tumeur venue se loger dans son oreille, il rendra chaque jour visite (du lundi au vendredi, pendant plusieurs semaines) à la cathédrale de Reims, sans jamais laisser faiblir son admiration.

Je me souviens de la présence de deux photos de La Major, la cathédrale de Marseille, dans la boîte, prises depuis le bateau. Il y en a également trois qui font le tour presque complet (nord, ouest, sud) de Notre-Dame-d’Afrique, à l’ouest d’Alger. Il n’y aucune piété chez mon grand-père. Ces édifices religieux sont pour lui comme des phares. Des points de départ. Et d’arrivée. Des témoins familiers parce que taillés dans le plus noble des matériaux : la pierre.

Je voudrais lui pointer du doigt le Mucem, ce cube posé sur la jetée et voilé d’une mantille de béton. Mais lui ne peut pas la voir. Il ne sait pas encore qu’un musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée verra le jour en 2013 à Marseille et qu’il s’enrichira en 2017 d’une collection d’œuvres et d’objets rassemblée en vue de l’ouverture d’un musée d’histoire de la France et de l’Algérie qui n’aura pas lieu. Alors je me contente de lui dire « est-ce que tu vas finir par me parler ? » Mais lui ne semble pas m’entendre. Son regard s’est posé à son tour sur le quai devenu celui du port de Granville. Il scrute un homme à l’accoutrement d’un autre temps : gros chandail, veste et pantalon cirés, bottes cuissardes, suroît en toile brune, mitaines en laine, baluchon. Zachary, le terre-neuvas. Un peu plus loin, une chorale d’hommes avinés entonne : Ceux qui ont nommé les Bancs / les ont bien mal nommés / ils en font des louanges / ils y ont jamais été. À son côté, une femme fixe la mer avec défi. Derrière eux, une fillette à qui l’on a dit de ne pas se retourner, sous peine de ne pas voir revenir son père, caresse un énorme chien à robe noire qui bientôt s’endort. Je me tourne vers mon grand-père. Je voudrais lui poser des questions sur Zachary, ce grand-père qu’il aimait tant. Mais il a disparu. Je suis de retour à Cherbourg. Et le ferry lève l’ancre.

La seconde partie sera publiée la semaine prochaine.

3 notes

·

View notes

Text

Je me sens parfaitement étranger aux préoccupations du monde actuel, à ses croyances, ses espoirs, ses joies. J'attends, muet, au pied de la grande roue nommée "société", en regardant au loin un paysage aux parfums plus enivrants, un univers oublié où semble palpiter la vraie vie. Mais je suis là, j'essaye de faire de cet espace où je suis retenu quelque chose qui m'apporte un vrai bonheur. C'est bien difficile. J'ai été enfant quand il était encore permis de rêver et espérer un futur joyeux, quand le "trop tard" n'avait pas fini d'être prononcé, quand la poésie était encore univers conciliable avec le monde. Où allons-nous ? Où ce monde va-t-il ? C'est une question que j'aimerais poser à ceux qui font grand cas de cette question. Les enjeux actuels me semblent si pauvres, si inintéressants, si désespérants. L'ennui que me procure ce monde est terrifiant. Il me faut chaque jour devenir héros de moi-même pour trouver la force et le goût d'y croire encore. Ni famille ni amis ni amours ne me suffisent, il me faut trouver un sens plus élevé, absolu, personnel, privé, intime, une raison qui concerne le sens intime que j'ai de ma vie, de mon rapport à Dieu. Je n'ai qu'une idée en tête : me réconcilier avec la vie. Je donnerais tout pour retrouver la spontanéité de mon enfance, la foi que j'avais en la vie. Je prie pour qu'un soleil nouveau se lève sur le ciel de ma vie. J'ai tant besoin qu'on m'illumine.

5 notes

·

View notes

Text

Elle sera blonde elle sera brune

Aux reflets châtains et à la peau

Rousse

Elle mordra et sera fière

Soumise et hautaine

Je la voudrai chaque jour que Dieu fait et

Chaque nuit que le Sheitan fera

En elle mes yeux se

Poseront

En elles mes mains

S’agiteront

Je la veux séduisante ni pute ni soumise

Je la veux féministe et femme au foyer

Je ne sais pas ce que je veux mais je la

Veux ainsi

Tant pis pour la vie

Tant pis pour les on dit

Je la veux timide et sans limite

Je la souhaite addict et raisonnable

Tout sera

Bon

Chez elle

Je voudrai même vieillir en elle

Puis mourir après une belle vie dos à

Dos

Je la veux trempée comme au

Commencement

Troublante et

Dégénérée

Folle à lier

Je crois que je suis

Amoureux d’un

Mirage

Je me crée des

Légendes à partir d’un simple

Parfum

J’imagine ton cou tes mains

Dans mon cou dans mes mains

Je la veux mince et gracile

Facile et compliquée

Mais la vie c’est

Plus simple bien plus simple

Qu’un fantasme

N’empêche qu’il est bon de

Rêver

3 notes

·

View notes

Text

Un jour tu m'as demandé ce que je ressentais pour toi, alors pour la première fois, je vais te dire...que...

J'aimerais te dire tant de choses, en étant dans le présent, sans penser au futur ni ruminer le passé. Je sais que cette relation peut partir demain, alors pourquoi ne pas rêver en cet instant ?

Pouvoir rire au éclat, sans artifices, s'enlacer jusqu'au bout de la nuit, goûter tes lèvres encore et encore, danser dans un monde où seul l'ivresse de nos sentiments nous emportent, te contempler jusqu'à l'aurore, me plonger dans tes yeux verdoyant, imaginant toute la sensualité des mots non dits, des sourires partagés et des caresses les plus douces et folles.

J'aimerais que cet instant dure toute une vie. Parce que tout est simple, beau et pur. N'est ce pas cela l'amour ?

Regarder sans peur tes défauts et les chérir, te pousser à grandir, à te dépasser. Te voir t'épanouir jour après jour, et retrouver...TE retrouver tous les soirs, dans ce monde où l'on perd pieds.

Tu plantes en moi la douceur et la joie de vivre. Mais surtout, tu apportes la paix. La paix d'être aimée, la paix d'un amour sain. Parce que nous sommes deux êtres qui devons prendre soin de l'autre mais aussi de nous, nous, qui ne formons qu'un.

Alors oui, je crois profondément et je peux le dire, haut et fort que je t'aime profondément, sincèrement et purement.

‐---------------‐----------------‐------------------------------------

One day you asked me how I felt about you, so for the first time, I'm going to tell you... that...

I'd like to say so many things to you, in the present, without thinking about the future or ruminating on the past. I know this relationship could be over tomorrow, so why not dream right now?

To be able to laugh out loud, without artifice, to embrace each other until the end of the night, to taste your lips again and again, to dance in a world where only the intoxication of our feelings carries us away, to contemplate you until dawn, to immerse myself in your verdant eyes, imagining all the sensuality of unspoken words, shared smiles, the sweetest, craziest caresses.

I wish this moment could last a lifetime. Because everything is simple, beautiful and pure. Isn't that what love is all about?

To look fearlessly at your flaws and cherish them, to push yourself to grow, to surpass yourself. To see you blossom day after day, and to find you every night, in this world where we lose our footing.

You plant in me the sweetness and joy of living. But above all, you bring me peace. The peace of being loved, the peace of healthy love. Because we are two beings who must take care of each other, but also of ourselves, we who are one.

So yes, I believe deeply and I can say it, that I love you deeply, sincerely and purely.

2 notes

·

View notes

Text

"C’est seulement en des circonstances données que se déchire le voile d'une illusion, au fond, providentielle. Par exemple, déjà en tous moments d’un péril subit : lorsque l'on est sur le point d'être renversé par un véhicule, ou lorsque perd pied, à la suite de l'ouverture d'une crevasse, celui qui s'aventure sur un glacier, ou lorsque l'on touche inopinément un charbon ardent ou un objet électrisé, se manifeste alors une réaction instantanée qui ne procède, ni de la « volonté », ni de la conscience, ni du « Moi », celui-ci ne survenant qu'après, à geste accompli, ayant été supplanté à ce moment par quelque chose de plus profond, de plus rapide et de plus absolu. Dans la faim, dans la panique, dans la concupiscence sexuelle, dans le spasme, dans la terreur, se manifeste de nouveau la même force — et qui sait la saisir directement en ces moments se crée, en même temps, la faculté de la percevoir graduellement aussi, comme le substrat invisible de toute la vie à l'état de veille. Les racines souterraines des inclinations, des dogmes, des atavismes, des convictions invincibles et irrationnelles, les instincts, les habitudes, le caractère, tout ce qui vit en tant qu'animalité, en tant que race biologique, toute la volonté du corps — tout ceci reconduit au même principe. En face de lui, la « volonté du Moi », a, très souvent, une liberté semblable à celle d’un chien attaché à une chaîne assez longue, laquelle ne se fait sentir qu'au moment où se trouve dépassée une certaine limite. Si l'on va outre, la force profonde ne tarde pas à s'éveiller, pour supplanter le « Moi », ou pour le jouer, en lui faisant croire de vouloir ce qu’au contraire elle veut. La force sauvage de l'imagination et de la suggestion reconduit au même point : celle qui, selon la loi, dite de la « conversion de l'effort », se fait autant plus forte que l'on « veut » d'autant plus contre elle — comme dans le sommeil qui fuit d'autant plus que l'on « veut » dormir, ou comme dans la suggestion de tomber en marchant le long d’un abîme, laquelle conduit certainement le plus grand nombre à tomber, si l'on « veut » contre elle."

Julius Evola, La doctrine de l'éveil

4 notes

·

View notes

Text

Il suffit d'y croire

J'ai marché, j'ai couru

Je suis tombée, j'ai perdu

J'ai tracé mon chemin

Dans le brouillard du matin

J'ai porté sur mon dos

Ma vie comme mon fardeau

Qu'on cachait trop souvent

Qui nous brûle dedans

J'ai chialé dans les rues

J'étais brisée et déçue

Qu'on me lâche la main

Et qu'on n'me laisse rien

Que quelques rides sur le cœur

Et les miettes du bonheur

Que les pigeons apportent

Quand je suis presque morte

Pourtant j'ai gravé sur ma peau

À l'encre de mes mots

Il suffit d'y croire

Où que se cache l'espoir

Il suffit d'y croire

Et qu'importe ce que nous renvoie le miroir

Il suffit d'y croire

Tant pis pour les idées noires

On va pas éteindre le soleil

Ni les étoiles dans le ciel

Il suffit d'y croire, oh oh oh

Il suffit d'y croire, oh oh oh

J'ai aimé pour de vrai

J'ai livré tout mes secrets

J'ai juré pour la vie

Mais je crois bien qu'on m'a menti

J'ai tourné toute la nuit

J'ai cherché des réponses à la vie

Soûlés par mes questions

J'ai bien cru toucher le fond

Alors j'ai gravé sur ma peau

J'ai voulu trouver les mots

Il suffit d'y croire

Où que se cache l'espoir

Il suffit d'y croire

Et qu'importe ce que nous renvoie le miroir

Il suffit d'y croire

Tant pis pour les idées noires

On va pas éteindre le soleil

Ni les étoiles dans le ciel

Il suffit d'y croire, oh oh oh

Il suffit d'y croire, oh oh oh

Et même si j'ai mal au cœur

Et même s'il est un peu fêlé

Je sais j'ai commis des erreurs

Mais tout peut se réparer

Il suffit d'y croire, oh oh oh

Il suffit d'y croire, oh oh oh

Il suffit d'y croire

Où que se cache l'espoir

Il suffit d'y croire

Et qu'importe ce que nous renvoie le miroir

Il suffit d'y croire

Tant pis pour les idées noires

On va pas éteindre le soleil

Ni les étoiles dans le ciel

Il suffit d'y croire

Paroliers : Mathilde Gerner / Thomas Caruso

Paroles de Il suffit d'y croire

12 notes

·

View notes

Text

Les choix d'un époux et d'un fils (The choice of a husband and a son)

J'avais décidé de revoir le passage d'Harrow concernant la création de la lance de Sarai servant à tuer Avizandum. Et je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes par rapport à la captivité de Callum avec Finnegrin. Harrow essaie justement de passer à autre chose où on le voit jouer à cache cache avec son fils. Ce n'est qu'une fois seul avec Viren, que les choses sérieuses commencent. Harrow gardait au fond de lui son ressenti concernant le deuil de Sarai. Alors que Viren va justement faire remonter son ressenti à ce sujet. Au début, Harrow n'ose pas croire ce que Viren lui propose et on voit qu'il y réfléchit là dessus. Mais préférant se concentrer sur ses enfants mais Viren utilise justement l'arguments de ses enfants, dépourvu de leur mère pour le pousser à faire ce choix. D'ailleurs même le fait que Viren prend le dernier souffle de Sarai ajoutant que c'était quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. C'est glauque ! Harrow poussé par son deuil, sa colère et sa haine finit par accepter de le faire. Et on voit que ça le peine car clairement c'est quelque chose qui le dépasse.

Maintenant ce qui les différencie, c'est déjà le fait que Callum soit captif de Finnegrin, le torturant pour lui faire cracher le morceau. Or il refuse de lui donner les infos. Dans cette scène entre Callum et Finnegrin, il lui donne l'illusion du choix, ses amis sont captifs de lui et même si Callum avait justement utiliser le sort. Finnegrin aurait juste à utiliser le sort pour geler leurs sangs pour les tenir au pied. Il utilise la liberté de Callum dans une illusion lui faisant croire qu'il a le contrôle sur son bateau. Mais le jeune garçon voit bien que ses choix sont limités.

Et cette différence est justement la situation mais aussi l'ambiance. Avec Harrow et Viren, Viren le ramène vers le deuil de Sarai. Et je trouvais que justement dans cette scène, c'est l'idéalisation voir même glorification de Viren envers Harrow bien qu'il y a aussi un ressenti personnel vu que Sarai lui a sauvé la vie, l'ambiance a l'air plus fataliste et on peut voir justement les larmes d'Harrow dans cette scène se laissant gagner par son côté sombre. Contrairement à Harrow qui est seule avec Viren, ses amis sont là pour justement l'empêcher de le faire car ils savent que si il le fait, il le regrettera ! Tandis que Finnegrin garde le contrôle sur la situation en le démontrant lorsqu'il gèle le sang de Rayla !

Le déclencheur pour Harrow a été le deuil de Sarai et c'était pas le choix d'un roi ni d'un père mais celui d'un époux. Et c'est assez ironique que ce qui aurait pu l'empêcher de faire ce choix était justement de penser au bien de ses deux enfants. Pour Callum, le déclencheur était certes Rayla mais ça vient aussi par le biais de ses principes. On a vu que Callum veut faire ce qui est juste, fidèle à son propre devoir en tant qu'haut mage et en tant que personne ! Et par la panique de la situation, Callum finit par révéler les ingrédients de ce sort. En revanche ce qui est intéressant est qu'on est pas témoin du moment où il se libère de ses chaînes. Contrairement entre Viren et Harrow où on voit la création de la lance de la défunte Sarai.

Quand Harrow fait face au roi des dragons, il laisse exprimer sa colère mais aussi sa tristesse lui disant qu'il a pas laissé le choix à sa femme ! Et la scène est tout sauf glorieuse montrant le côté tragique de ces deux personnes ! Et l'expression d'Harrow, il voit ce qu'il a fait et pensant que ce serait enfin fini ! Viren le ramène à la réalité en lui parlant de l'enfant. Pendant un bref instant c'est le père qui revient refusant de tuer l'enfant. Mais quand Viren lui explique que ce bébé dragon pourrait se venger. Harrow n'aime pas ça mais finit par accepter. D'ailleurs j'ai bien aimé le contraste entre Viren et Finnegrin, Viren parlant de ce qui pourrait arriver alors que Callum parle justement à Finnegrin de ce qu'il sait sur le fait qu'il ne pourra pas tout contrôler et il n'aime pas ça en étant silencieux !

Harrow finit par comprendre que la magie noire n'était pas la solution par ses propres expériences ! Et en assumant les conséquences de ces choix par sa mort, se séparant de Viren. Laissant un dernier adieu à Callum, il sait que sa mort laissera un vide. En revanche Callum, avec son tiraillement et le fait qu'il a fait de nouveau de la magie noire le pèse. Mais le garde pour lui, comment il pourrait l'expliquer et maintenant il devra vivre avec ça !

I had decided to rewatch Harrow's passage about the creation of Sarai's spear to kill Avizandum. And I thought there were some interesting things regarding Callum's captivity with Finnegrin. Harrow is trying to move on, and we see him playing hide-and-seek with his son. It's only when he's alone with Viren that things get serious. Harrow kept his feelings about Sarai's mourning deep inside him. Viren, on the other hand, was about to bring up his feelings on the subject. At first, Harrow doesn't dare to believe what Viren is proposing, and we can see that he's pondering it. But he prefers to concentrate on his children, and Viren uses the argument of the children without a mother to push him to make this choice. Even the fact that Viren takes Sarai's last breath, adding that this was something he'd wanted to do for a long time. It's creepy! Harrow, driven by his grief, anger and hatred, finally agrees to do it. And we can see that it pains him, because clearly this is something beyond him.

What sets them apart is the fact that Callum is Finnegrin's captive, torturing him into spilling the beans. But he refuses to give him the information. In the scene between Callum and Finnegrin, he gives him the illusion of choice: his friends are his captives, even if Callum had used the spell. Finnegrin would just have to use the spell to freeze their blood to keep them at bay. He uses Callum's freedom in an illusion to make him believe he has control over his boat. But the young boy sees that his choices are limited.

And this difference is precisely the situation, but also the ambiance. With Harrow and Viren, Viren brings him back to mourning Sarai. And I felt that in this very scene, Viren's idealization and even glorification of Harrow, even though there's also a personal feeling, given that Sarai saved his life, makes the atmosphere seem more fatalistic, and you can see Harrow's tears in this scene, as he lets himself be won over by his darker side. Unlike Harrow, who is alone with Viren, his friends are there to prevent him from doing it, because they know that if he does, he'll regret it! While Finnegrin keeps control of the situation, as he demonstrates when he freezes Rayla's blood!

The trigger for Harrow was Sarai's grief, and it wasn't the choice of a king or a father, but that of a husband. And it's rather ironic that what might have prevented him from making this choice was precisely thinking of the well-being of his two children. For Callum, the trigger was certainly Rayla, but it also came through his principles. We've seen that Callum wants to do the right thing, true to his own duty as a high mage and as a person! And through the panic of the situation, Callum ends up revealing the ingredients of this spell. What's interesting, however, is that we don't witness the moment when he breaks free from his chains. Unlike between Viren and Harrow, where we see the creation of the late Sarai's spear.

When Harrow faces the Dragon King, he lets his anger and sadness show, telling him that he didn't give his wife a choice! And the scene is anything but glorious, showing the tragic side of these two people! And Harrow's expression, seeing what he's done and thinking it would finally be over! Viren brings him back to reality by telling him about the child. For a brief moment, it's the father who comes back, refusing to kill the child. But when Viren tells him that the baby dragon might take revenge. Harrow doesn't like it, but ends up accepting. By the way, I liked the contrast between Viren and Finnegrin, Viren talking about what might happen, while Callum talks to Finnegrin about what he knows about not being able to control everything, and he doesn't like it while being silent!

Harrow came to understand that dark magic was not the answer, through his own experiences! And by assuming the consequences of these choices through his death, parting ways from Viren. Leaving Callum a final farewell, he knows that his death will leave a void. On the other hand, Callum, with his tug-of-war and the fact that he has once again turned to dark magic, weighs him down. But keep it to himself, how could he explain it ? And now he'll have to live with it!

#the dragon prince#tdp#tdp analysis#analysis#callum#finnegrin#harrow#viren#sarai#dark magic#primal magic

4 notes

·

View notes